幕末に来日したイギリスの医師。

ロンドン大学事務総長。

東京帝国大学初代日本語学教授。

アーネスト・サトウ、パークス、

大久保利通、後藤象二郎、南方熊楠と交わり、

初めて『百人一首』と『忠臣蔵』を訳し、

初めて本格的に北斎を研究し、

熊楠と一緒に『方丈記』を訳した。

それなのに、この男のこと、

ほとんど知られていない。

本書にかこつけた話を最初にしておく。

先だって、青山の梅窓院ホールでワタリウム美術館主催のソロ講演をした。「今日はネンキン問題について議論したいと思います」と軽い前置きをして、南方熊楠について二時間ほど話した。ネンキンは年金ではなくて、粘菌だ。

いま、ワタリウム美術館では「クマグスの森・南方熊楠が見た夢」という展覧会が開かれている。そのための講演シリーズもずっと続いていたのだが、その大トリをしてほしいということだった。

この講演の準備にたいへん手こずった。2年前にも、ワタリウム主催の講演で熊楠について講演したことがあり、そのときは柳田学や折口学との比較を軸に、熊楠の生涯を含めてあらかたの話をしていたからだ。ぼくは同じような話をするのが苦手なのだ。話している最中に発露がおこらない。仮に同じ素材でも、展開がまったく異なってこないと、つまらない。

何を話そうか。どういうふうにまとめようか。そんなことを考えているうちに、準備は前日までかかった(こういうふうになるのは、かなりめずらしい)。依頼を受けたときから、とっておきの映像を見せようと予定していたのだが、いざ日が近づいてきて探してみたら、そのビデオがなぜか手元からなくなっていて、そのためキノコや粘菌のフィルムをいろいろ取り寄せて、夜な夜な片っ端から見たためだ。

ともかくも、樋口源一郎さんと石井董久さんによる各種の粘菌映像が入手できたので、そのひとつを講演のラストにもってきて(新たに音楽もつけて)、なんとか組み立ててみたのだが、久々に構成にずいぶん苦労した。ぼくは講演構成をたいてい序破急などのしくみにもとづくのだが、それがなかなか「序」にならなかったり、「破」が甘かったりしてしまったのだ。

ワタリウム美術館ソロ講演

熊野の森と南方マンダラの「萃点」(すいてん)を語る

こうして難儀のすえ、やっと2時間のお役目をはたした。ところが、その1週間後、今度はNHKの『視点・論点』でまたまた熊楠を話さなければならなかった。昵懇のNHKのディレクターの館野茂樹さんが「熊楠と森の関係」の話をしてほしいというのである。

前から決まっていた予定だし、たった10分のソロトーク番組だからかんたんそうなのだが(ただしノーカット編集の番組)、それがなぜか梅窓院ホールの話を終えないと、何も浮かばない。またまた収録前夜まで難儀が続いた。

やむなく収録当日の朝、西麻布の喫茶店で熱い珈琲の力を借りて組み立てようとしたが、これがまたうまくない。たったの10分でも、さっきも言ったように、ぼくの場合は序破急めいたものを決めたいし、なぜその話をするかという必然性のようなものが胸元から喉元までキリキリと上がってきている必要があった。そうでないと、適当な話か訳知りな話を、知たり顔でこなしてしまうことになる。そこに、なんらエモーショナルなものが突き動かない。「知」というもの、実は感情を抜きにしたら気の抜けたサイダーなのである。

というわけで、朝の喫茶店でその勝負に出たのだが、これがまた不調に終わった。あとはNHKに行くまでのタクシーの中か、NHKの控室でしかチャンスがない。全身をフル稼働させて、5分前にやっと言うべきことが喉元にきた。ただし胸元から押し上がったのではなく、口から入れこんで喉元に押しこめた感じだ。それは「森にも熊楠にも賞味期限はない」というものだった。

以上が本書にかこつけた話だ。で、なぜ本書かということだが、ようするに二度にもわたってクマグスさんに苦労したので、今夜はそういう公開の場で話す機会のなかった熊楠にまつわることについて、ちょっとばかしふれたくなったのだ。ほとんど知られていないフレデリック・V・ディキンズという熊楠とも知り合いの英国人医師のことを紹介しておきたい。

本書は、そのディキンズのことを書いている唯一の本で、著者は神奈川大学で明治の翻訳文学の研究をしている。

NHK教育『視点・論点』に出演

(2007年12月13日 22:50~23:00)

ディキンズは1838年にマンチェスターに生まれている。王立診療所で医者の見習いをしたあと、ロンドン大学で医学の学位を取得し、しばらくして軍医として海軍に入った。

1863年(文久3)、東インドと中国地方に配置されていた戦艦ユーリアラス号の補給船で、長崎に上陸した。それがディキンズの人生を変えた。あまりに日本が美しかったからだ。こんなふうに書きのこしている。「私は日本に一目惚れしてしまった。その魅惑をふりはらおうとしたがだめだった。時がたっても、その魔力は薄れなかった」。

ディキンズのみならず、こういう感想をもった外国人が幕末明治に多かったことは、1203夜の渡辺京二『逝きし世の面影』にも書いた。みんな、そうだったのだ。本来の“always”はここにある。で、こういうふうにすっかり日本に心酔したディキンズは、なんとか日本滞在をのばそうとして、結局海軍を出て、傷病兵の病院の医師になり、さらに医師の仕事も捨てた。いったんイギリスに帰って弁護士の資格をとると、1871年(明治4)にふたたび日本にやってくるのだ。

よほど日本に惚れ抜いたのであろう。横浜の英国公使館裁判所で法廷弁護士になると、横浜山手に住んだ。かつて高校・大学時代にぼくが住んでいたところに近い(894夜『メルメ・カション』参照)。

その後はマリア・ルーズ号事件(日本政府とペルー政府とのあいだの訴訟事件)などを扱いつつ、英国公使のハリー・パークスから、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、後藤象二郎らを紹介されて、日本の要人と接触した。

そうした公務の暇をみて、ディキンズは旺盛に日本研究に熱中した。とくにアーネスト・サトウ(日本語書記官)とのあいだでは、かなり深い日本研究が交感されたようだ。ディキンズは植物学にも詳しかったので、シーボルトの弟子であった伊藤圭介との交流もあって、日本の植物にも通じつつあった。そこでサトウが石橋政方の協力のもとに『英和口語辞典』を著すときに、植物名などでディキンズの協力を得た。

ディキンズの日本語習得力には驚くべきものがあったようだ。どこでどのように高速習得したかはわかっていないのだが、早々と『和漢三才図会』や『消息往来』などにくまなく目を通していたことがわかっている。

東京帝国大学の日本語学も担当した。これはディキンズが初代にあたる。パークスが設立した「日本アジア協会」にもアーネスト・サトウとともに参画し、二人で八丈島に調査旅行をしたり、会誌に『七福神』『まくらことば』『仮名の音訳体系』などを寄稿したりした。ディキンズは日本の文語にも口語にも通じていたようなのだ。その成果は、たちまち『百人一首』の英訳として結実した。これこそ、日本の文学作品が英訳された第1号だった。

底本は衣川長秋の『百人一首・峯のかけはし』。ディキンズはこれが『百人一首』の一番よくできた注釈書だと見たようだ。序文では、『百人一首』こそが日本人に最も親しまれている“Lyrical Odes”だとみなし、そこには中国語の影響をほとんど払拭した大和言葉の精華がちりばめられていると解説するとともに、これらの歌をファルセット(裏声?)で詠みあげる風習などを説明している。そのうえで、その一首一首にリテラル・ヴァージョン(逐語訳)をほどこした。

たとえば、中納言行平の「立ち別れいなばの山の嶺におふる まつとしきかば今かへりこむ」。

Inaba's lofty range is crowned

By many a tall pine-tree ;

Ah quickly were I homewards bound

If thou shouldst pine for me.

そこそこうまい訳ではあるが、ディキンズ自身は「歌の生命が言葉の遊びにある場合が多いのに、それらのほとんどをうまく訳せなかった」と自嘲している。

伊勢大輔の「いにしへのならの都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな」を、次のように訳しているのだが、この「八重桜」から「九重に」へといった数の織りこみなどが、うまくできなかったことを言っているのであろう。

Of old the yahezakura lent

To Nara, capital of yore,

Its fragrancy, and now its scent

Hath spread our Kokonohe o'er.

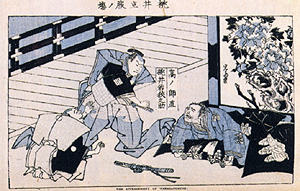

ディキンズは『忠臣蔵』も訳した。竹田出雲の『仮名手本忠臣蔵』をもとにしたものであるが、これも世界で最初にディキンズが手掛けたようだ。

しかし、このような日本文芸の翻訳は、ディキンズがイギリスに帰国してからのほうが、もっと本格的になった。『竹取物語』、『古今集』仮名序、『方丈記』、能『高砂』など、ディキンズは驚くべき成果をのこした。そこには、ロンドンにおける一人の破天荒な日本人の関与があった。それが南方熊楠だったのだ。

ディキンズが本国に帰ったのは1879年(明治12)である。あれだけ日本に心を奪われていたわりには、意外に早い帰国だった。その理由はよくわかっていないのだが、何か滞在しにくい事情があったのかもしれない。

ロンドンに落ち着いたディキンズは、しかし日本研究をやめなかった。それどころかさらに本気になった。とくに1894年にロンドン大学の事務総長になったとき、若き南方熊楠に出会ったことがいっそうディキンズの日本熱を濃くした。

熊楠が19歳から6年にわたったアメリカ滞在を切り上げてイギリスに移ってきたのは、1891年(明治24)のことだ。すぐにロンドンで下宿生活を始め、大英博物館に通いつめた。同じくロンドンにいた孫文とも毎日のように交流して、アジアの充実を誓いあっていた。大英博物館の東洋部長ダグラスの紹介だった。ダグラス自身が中国学者で、独学で中国語や中国文化をものにした。やはり独学派で、風変わりで、知的獰猛心をむきだしにする熊楠は、このダグラスに庇護された。熊楠は大英博物館の嘱託になった。

もっとも熊楠は世界のどこにいても破天荒で傍若無人なところがあって、たとえば、大英博物館の読書室に日本人にかぎってフリーパスにするべきだというような、ふつうなら通用しないようなことを平気で押し通したりした。こういうときに事態を収拾してくれるのがダグラスだったのである。

その熊楠がディキンズと出会ったのは、ディキンズが「目黒大仏」の写真についての説明を熊楠に求めてきたのがきっかけだった。その前すでに「ネイチャー」に論文『東洋の星座』を採用されていた熊楠は、ちょっとした有名日本人だったのである。矢吹義夫に出した手紙にこんなふうに書いている。

「小生はそのころ、たびたび『ネーチュール』に投書致し、東洋にも、西人一般の思うところに反して、近古までは欧州に恥じざる科学が、今日より見れば幼稚未熟ながらもありたることを、西人に知らしむることに努めたり。これを読んで欧州人にして文通の知己となれる知名の人を多かりし。時にロンドン大学総長たりしフレデリック・ヴィクトル・ディキンズ氏あり」。

熊楠はディキンズにはいろいろ甘えたようだ。柳田国男への手紙に有名なように、そのころの熊楠は「貧困徹骨、じゃがらいもと螺蠣(バイ)のみ食ひおりたり」というように、そうとうに生活に貧窮していた。そこでディキンズには何度も金を無心していた。

そのくせ、人を人とも思わぬ熊楠は、ディキンズの『百人一首』の翻訳などをクソミソに言うため、ディキンズは「日本人は年長者には礼を尽くすはずなのに、熊楠にはそういう日本の伝統がない」と呆れていた。もっとも、そういうあけすけで臆面もないところがかえって二人を近づけたようで、ディキンズはのちのちまで熊楠には一目置いた。こうして1905年には、ついに二人で『方丈記』の英訳にとりくむことになる。「12世紀の日本のソロー」というタイトルがついている。

熊楠が訳したものをディキンズが手を入れるというかっこうのようだったようで、註はほとんど熊楠が執筆した。

実は、『方丈記』には漱石の訳もある。ディクソン先生に頼まれて試訳したもので、ディクソンがこれをのちに完成した。いま、これらをくらべてみると、なかなか味わい深い。

冒頭の有名な「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、またかくのごとし」の部分を掲げておく。

熊楠・ディキンズ訳

Of the flowing river the flood ever changeth, on the still pool the foam gathering, stayeth not. Such too is the lot of men and of the dwellings of men in this world of ours.

漱石訳

Incessant is the change of water where the stream glides on calmly; the spray appears over a cataract, yet vanishes without a moment's delay. Such is the fate of men in the world and of the houses in which they live.

ディクソン訳

The water incessantly changes as the stream glides calmly on; the spray that hangs over a cataract appears for a moment only to vanish away. Such is the fate of mankind on this earth and of the houses in which they dwell.

みんな、ちがう。なんだか漱石のものが、学生が辞書引き引き訳したようでほほえましいが、これは実際にも漱石が26歳の学生だったから、しかたがない。これに対して、熊楠は百戦錬磨の39歳になっていた。

その後、熊楠は日本に帰るのだが、ディキンズは熊楠を忘れなかった。熊楠が41歳で結婚したときには、ダイヤモンドと真珠の指輪をロンドンから贈り、祝辞とともに、もし指輪に税金がかかるようだったら、それは自分が払うから遠慮なく言ってきなさいとまで言っている。

ディキンズは、その後も日本文化の紹介にとりくみつづけた。『竹取物語』を英訳し、『古代中世日本語テキスト』をまとめ、さらに北斎研究に打ち込んだ。北斎の『富嶽三十六景』の一点一点に解説をつけてヨーロッパに紹介したのは、ディキンズが初めてだった。

とくにディキンズが、万葉の長歌に注目していたことは、特筆に値する。アストンの『日本文学史』もそうなのだが、ディキンズは日本の文芸史から長歌(およびその反歌)が脱落していったことを、きわめて惜しんでいた。こういう見方は、日本人にはなかなかないもので、ときおり震撼とさせられる。

というようなわけで、本書はロンドンの南方熊楠と最も親しかったイギリス人フレデリック・ヴィクトル・ディキンズを扱った唯一の本なのである。

「千夜千冊」に入れるには、あまりにも簡便なものなのでほったらかしにしていたのだが、このところ熊楠に悩まされているうちに、懐かしく思い出すことになった。

附記¶本書は「神奈川大学評論ブックレット」というシリーズの一冊で、ぼくは

網野善彦、

宮田登、

復本一郎、アラン・コルバンのもので、ときどき読んでいた。著者の秋山勇造には、『翻訳の地平・翻訳者としての明治の作家』(館林書房)、『埋もれた翻訳・近代文学の開拓者たち』、『明治翻訳異聞』(新読書社)などがある。