父の先見

二玄社 1985

[訳]足立豊

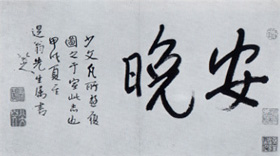

京都に泉屋博古館(せんおくはっこかん)がある。数々の名品が集蔵されているが、ここの八大山人の『安晩冊』(あんばんさつ=安晩帖)は、これを見ないでは京都にいる甲斐がないというものだ。

このことを教えてくれたのは四半世紀前の長廣敏雄さんだったが、そのとき80歳近かった長廣さんは「京都で『安晩冊』を見ていない美術家はモグリですね、ふっふっふ」と言われた。こんな話はそこいらの連中にひけらかすものではないので、ぼくもずいぶん「とっておき」にしていたのだが、あるときこの人ならと思って白洲正子さんだけに言ってみた。白洲さんは「あら、それってどなたのセリフ?」と一瞬を受け、「長廣先生なのね。そうねえ、けだし名言だわね」と言った。

その後、この名言『安晩冊』問題の話を誰かにしたということはないのだが、今夜は八大山人を案内する以上はふれないわけにはいかない。ぼくの版本は軽井沢に置いてある。軽井沢は立ち寄ればそこでしばし逗留して粗末な仏像を作るか、好き勝手な墨戯に遊ぶところである。

いまでもよく憶えているが、水墨山水の歴史を追ってきて明末清初に辿りついたとき、そこに八大山人と石濤と揚州八怪が出現してくることに名状しがたい異様ともいうほどの驚きを感じたものだ。

いずれも画技は格別である。一見、洒脱にすら見える。けれども大雅や蕪村や玉堂に出会った驚きではない。若冲や蕭白や盧雪でもない。神妙や軽妙というよりも絶妙で、かつ「勃然たり」とでもいうものだ。しかし奇矯でも綺想でもなく、幽渋もしくは沛昧(はいまい)というべきだ。この文人たちは筆をもつその手を司る生きかたそのものが違う。

中国では書画骨董には、人品、才能、筆墨技巧の順に見る。八大山人と石濤、この二人に石谿・漸江を加えて明末四僧というのだが、この明末四僧と揚州八怪の明末清初の画人たちは、その人品が他の時代とまったく異なっている。国難に遭遇した者が陶冶せざるをえなかったちょっと変わった人品なのである。日本なら崋山や象山を想えば多少は近いだろうが、かれらは若くして獄門に死んだ。揚州八怪は南京すらをも追われた揚州あたりに鬱勃した金農・黄慎・李鱓・汪士慎・高翔・鄭幺・李方膺・羅聘らの8人をいう。

とりわけ明末四僧は死ぬことも叶わない。生き延びて明室の再興を希うしかなかった。そのためたとえば、石濤は生涯17回にわたって名号を変え、八大山人は実に40回にわたって名号を変容させた。日本では北斎がこのような雅号の愉快を頻繁にたのしんだ画人だったけれど、四僧は原名を隠して縁故を知られないためにやむなく名前を変えた。国家の異変に当たってただちに剃髪し、八大山人にあってはすぐに雪个(せっこ)を名のった。これが「遺民」としての宿命だったのである。

孤憤、抗節、憔悴、避世というべきである。本書によれば、八大山人の画号はおそらく40歳をすぎて灯社に隠れていたころにみずから号したものだという。

八大山人は1626年に生まれた。明の王室の血をひいていた。しかし、1626年とは中国の歴史にとってはあまりに痛哭な時代なのである。すでに1616年にヌルハチが後金を興していた。

中国と付き合うには華北と江南を分けて考えなければならない。北には政権中央があるが、南には別国がある。今日の日本は江南中国を無視しすぎているけれど、日本料理や日本禅の多くは中国の南の風土や文化とつながっている。日本文化が北とつながっていたのは北魏仏教などが流れこんできた古代ばかりである。

また一方、中国の歴史を知るには、漢民族の王朝と異民族の王朝があったことを知らなければならない。とくにフビライを為政者としたモンゴル族が占めた元朝と女真族や満州族が占めた清朝は、3000年にわたった中国史においては「異常の季節」だった。

こうして、明の滅亡が万暦帝(在位1563~1620)から始まっていたというのは、中国の歴史にとってはよほどの痛恨だったということになる。この痛恨は今日なおまだ続いていて、中国の友人たちと話して、明が滅んで清になったことをちょっとでも気分よく話題にする者などに、一人として出会ったことがない。みんな吐き捨てるようにこの時代の宿命的な変更を言う。日本人は平安が鎌倉になったことはむろん、昭和が戦前と戦後で分断されていることを痛恨に語る者など、いまは一人もいないであろう。

実際には1644年に駅卒あがりの李自成が紫禁城に攻めこんで、崇禎帝を縊死させ、満州族が清朝を建てたところで明は滅ぶべくして滅んだ。

近松の『国姓爺合戦』に有名な鄭芝龍・鄭成功の闘争や、第460夜に案内したように、日本に逃れて捲土重来を図った朱舜水などの必死の抵抗がいくつかはあったものの、結局、明朝は壊滅した。明室につながる者はことごとく殺されたか、追われた。柔順を誓った漢人たちは弁髪を強要され、征服王朝のもとに屈していかざるをえなかった。その李自成もまもなく呉三桂によって政権を奪われた。三藩の乱である。

ここに、明末清初の中国のアーティストをどのように見るかという視線が磨かれてくる。もともと中国のアーティストの資質と技法を見るには、同一国家のなかではじかれて遁世を好んだ「逸民」と、異質国家によってやむなく南方の蘇州などに逃亡せざるをえなかった「遺民」を知らなければならないのだが、明末清初においてはこの「遺民」の芸術をこそ眺めるということになる。「逸民」の文化の歴史のほうは、それこそ屈原や陶淵明から始まっている。

八大山人はこの明末清初の遺民アーティストのなかでも最も謎に満ちたアーティストだった。孤傲落寞、清空出世の画人であり書人であり、かつ詩人であった。

八大山人の前に、すでに明末四僧の漸江(ぜんこう)がいた。山人はそれを見ていた。漸江は新安派の山水画家である。安徽省の南部を徽州といい、そこを流れる新安江にちなんで新安地方とよばれるのでこの名があるのだが、そこへ1644年に明朝が滅んで清軍が攻めこんできた。

漸江は義勇軍をつくって決起して抗清に立ち向かうものの、あえなく潰え、まもなく福建省の武夷山に旅立って鳳凰山報親庵で古航道舟のもとに剃髪して弘仁を号した。廬山や黄山をよく描いたが、とくに黄山の景勝を好んだ。『黄山天都峰図』(南京博物院)は縦3メートルに及ぶ。

この漸江の感化で、新安派は張庚・査士標・汪之瑞・孫逸のほか、黄山東側の宣城にいたた梅清・梅庚にいたるまで、ことごとく黄山を描いた。のちに石濤は梅氏一族を慕って宣城に15年も寄寓した。いま現代中国を代表する写真家汪蕪生(ワン・ウーシェン)さんが撮っている黄山のモノクローム写真には、この新安派の気骨が流韻している。

新安派については、木版画の技芸が比類ないものとなっていたことも特筆しておかなくてはならない。これを「徽派版画」という。ぼくもよく眺めた『仙仏奇綜』は俵屋宗達がこれをまねて自作に翻案したし、唐寅(とういん)が描いて黄一明が刻した『風流絶暢(ぜっちょう)図』は菱川師宣が春画に転用した。『十竹斎書画譜』や『芥子園画伝』も徽派の技法によっている。

しかし、漸江の抵抗はこのように孤憤避世せざるをえなかったのである。

もう一人、八大山人にやや先行した画人をあげておく。襲賢(きょうけん→キョウは龍の下の衣が共)である。揚州にいた。南京は史可法が清軍に徹底抗戦したため十日間にわたる殺戮がおこなわれたところで、襲賢はここで亡国の光景を目撃した。

しばらく遺民の結社に入っていたが、やがて流浪して、濃墨の得意な山水画を描いた。『千巌万壑(せんがんばんがく)図』(リートベルク美術館)など、まさに「幻境」を描いたとしか思えない。襲賢自身、「奇」であることこそ「安」なのだと書いた。『画訣』という技法書も残していて、その画法はそのまま弟子の王概が編集した『芥子園画伝』の「山石譜」の皴法に採用されている。

この漸江や襲賢が明末清初の遺民画人の最初であるが、それでも八大山人や石濤のような明室直系の出自であるわけではない。そのぶん憤慨してもなんとか心を安んじていればよかった。

ところが八大山人は寧藩の分家の弋陽(よくよう)王家に生まれ、明の大祖朱元璋から数えて10代目の子孫なのである。それが19歳のときに明朝が滅亡した。当初はあまりの激変に憤懣やるかたなく秘して灯社という結社に入るのだが、その高貴の身におよぶ危険をみんなが心配する。そこで剃髪して穎学(えいがく)弘敏に師事して禅学を修め、雪个(せっこ)・刃菴(とうあん)・人屋・个山(こざん)などと何度も名号を変えて水墨画を描き、詩を書いた。

のみならず、八大山人は佯狂(ようきょう)や佯唖(ようあ)となった。狂った真似をしたのである。ハムレットを装ったのだ。八大山人を見るには、この佯狂の至芸を見ることになる。

ハムレットならば狂人の真似をしてもその期間は短く、復讐を果たす野望に満ちていればよかった。そこにあるのは一族の王位の奪還の問題だった。明朝の滅亡とは、巨大な血統そのものの倒壊であって、さらには漢民族全貌の失意である。八大山人の佯狂はもしそんなことを始めれば、生涯にわたらざるをえない。

しかし、八大山人はそれに徹した。生涯にわたって言葉を狂わせ、行動を妖しくした。荘子の「狂言」を地で完遂した。地で完遂するだけではなかった。それをもって表現に徹した。本書はそのような点にまでは踏みこんでいない記述に終始した八大山人論であるが、ぼくはどう見ても「佯狂の表意」を八大山人の表現に読みとらざるをえない。

ふつう、八大山人の独得の筆意や骨法については、王羲之流の骨法や牧谿(もっけい)・梁楷(りょうかい)様の手法の感化や、あるいは前時代の董其昌(とうきしょう)の墨味の影響を指摘する。そのうえで自由奔放な書法や画法がたいてい絶賛される。むろんそういうこともないではないだろうが、ぼくが見るに、そのような批評や評価は八大山人の半分しか語らない。

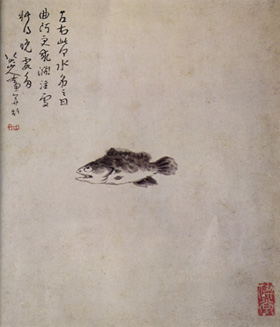

たとえば、『彩筆山水図』(大阪市立博物館)をよく見ていると、そこには董其昌を通り越して宋代の董源(とうげん)や巨然(きょねん)が動く。そのうえで酣暢(かんちょう)でありながら精簡な味を作っている。花鳥図では、その鈎勒(こうろく)の筆はそれが紙幅に着いていくぶん捗ったところで高速に卒意に転化して、世にいわれる減筆とはまったく異なる趣向を発揮する。融和を遊んでいるようで、それでいて冷到なのである。

禿筆(とくひつ)を使いつづけたことも妙である。さきほど孤傲落寞という言葉をつかったが、あえて旨くなりすぎないような描法に徹しようとしているところがある。

こうした八大山人の傑作中の傑作が冒頭にのべた泉屋博古館にある『安晩冊』なのだ。二十二葉ある。

絶顛といってよい。本書では69歳のころの筆だと推定している。安晩とは「安らかな晩年」といった意味で、その題辞には「その昔、東晋の宋炳(そうへい)がかつて遊んだ山水を晩年に室内の壁に描いて臥遊を楽しんだ心境だ」と書いてある。

たしかに『安晩冊』には絶妙の安逸があらわされているようには見える。ついに八大山人の抗清の魂魄もここにきて解放されて、一種のユーモアにさえ達したかにも見える。しかし、はたしてそうなのか。これもまた「佯狂の表意」であったろうとぼくは思っている。ついに安らかな晩年に達したといいながら、その筆はすでに佯狂を装うために会得した手法を極まらせているのだ。

それについては「个相如吃」(こそうじょきつ)の款記を参照したい。これは「私も司馬相如も吃りである」という偽りの表明で、八大山人の偽装の哲学をよくあらわしている。さらにいくつもの漢詩をあげてもよい。一般に八大山人の詩はあまりに難解で、古語も多く、大半は意味不明なところがあるとおもわれているのだが、それらは用意周到な寓意であるとともに、もはや荘子の境涯に達している「狂言」そのものなのである。

1690年の春、八大山人は『牡丹孔雀図』を描いた。晩年である。中国で牡丹と孔雀を描けば、それは富貴や艶麗や繁栄をあらわした。ところが山人のこの絵では、巨岩にとまっている二羽の孔雀はともに飢えた目ともいうべき眼光を放っている。憎悪すべき禽獣になっている。上部の牡丹も折れ曲がって、画幅を横切っている。こんな瑞祥の絵はありえない。

絵の上部に書かれた七言絶句が、また不可解だ。ふつうはこれが画題になるのだが、意味がとれないことが書いてある。

孔雀 名花 竹屏に雨ふる

竹梢強半 墨もて生成す

如何ぞ了得して 三耳を論ずるに

恰(あたか)も是れ

春を逢(むか)えて二更に坐す

最初の2句は孔雀を竹屏にあしらって雨に遊び、その竹に私(八大山人)の墨技が梢をもたらしたというのだから、制作のプロセスを絶句に詠むという趣向がいささか変わっているものの、とりあえず意味はとれる。

ところが、次の2句は以前から難解で、研究者たちがその本意をはかりかねていた。「三耳」と「坐二更」がわからない。しかし、「三耳」は『孔叢子』に因って臧三耳(ぞうさんじ)の故事を引きながら、清朝に投降した連中に「もうひとつの耳をもて」と痛罵を投げかけていたものなのである。「坐二更」は、二更が官僚たちが午後10時ころに翌朝の宮中参内のために政務を整えている刻限をさす。そんなことをしていると二更に坐したまま、ついに立ち上がる機会を失うにちがいないというふうに、これまたそうした連中を痛罵した文言だったのである。

2羽の孔雀はそのような寓意を含み、牡丹は清朝の偽の宮廷を暗示した。すなわち八大山人は還暦をこえてなおまったく安眠など貪ってはいなかったのだ。

おそらく『安晩冊』は去国あるいは悲国の画集であるというべきである。こういう詩画人をいっときの中国がもったことを羨みたい。

それにしても、その技法は晩年ますます神游独行して、その深く入って浅く出てくる深入浅出(しんにゅうせんしゅつ)の描法は天衣無縫とも見える。よくもそこまで無為自然を佯狂したものだ。これは「機抒」を出入りした者だけが可能とする芸術であった。