父の先見

生命40億年史の主人公

青土社 2015

Paul G. Falkowski

Life's Enginens――How Microbes Made Earth Habitable 2015

[訳]松浦俊輔

編集:渡辺和貴

装幀:岡孝治

ポール・フォーコウスキーは海洋生物学者だ。黒海に行って、水深150メートルで光合成をする微生物を調査した。光合成をする微生物は太陽光のエネルギーを用いて新しい細胞をつくる。海の中では植物プランクトンがそれをして、酸素を放出する。

あるとき、植物プランクトンを感知するための特殊な蛍光光度計が奇妙な信号をキャッチした。光度計は酸素がない深さを調査していたので、その信号を送った生物は海の上のほうにいる植物プランクトンではなかった。信号はどこから届いたのだろうか。どうも海底に近い。いろいろ調査してみて、フォーコウスキーはこの生物が「地球に酸素ができる前にいたであろう生物」と同じものだろうと推理した。緑色硫黄細菌だったのである。

緑色硫黄細菌は嫌気性の細菌(bacteria)である。ということはシアノバクテリア(藍藻)のようには酸素を発生しない光合成をする細菌で、もっぱら海中に生息する。

ふつう細菌は光合成をしない。ところが緑色硫黄細菌や紅色硫黄細菌は硫化水素などの硫黄イオンをつかって光合成をする。ただし酸素があると死ぬ。かなり風変わりなのである。ブラックスモーカーの近くで見つかったこともある。

この細菌は太陽からのエネルギーによって硫化水素を分解し、水素をつかって有機物をつくる。そういう細胞がある。snグリセルロース3リン酸の脂肪酸エステルによる細胞膜(生体膜)ももっている。細胞があって細胞膜があるということは、生命史上における最初の独立生物のひとつなのである。光の強度がかなり低くても生きられるが、ほんのわずかな酸素にも耐えられない。

つまりは、地球の大気に酸素を放出してくれた、あのシアノバクテリア型の貢献的な連中ではなかったのである。それにもかかわらず緑色硫黄細菌は本書の随所でフォーコウスキーが書いているように、生命史のあらゆるところで活躍をすることになる微生物となった。生物分類上は真性細菌に属する。

1カ月ほどして黒海からイスタンブールに戻ったフォーコウスキーは、街のそこかしこで売っているトルコ絨毯のあれこれに目を見張った。

商人が自慢した絨毯はノアの方舟の絵柄を織っていた。アララト山に方舟が乗り上げた図柄で、そこに生き物たちと人間が描かれている。この物語は、神が人間に生き物の管理を委ねたという物語である。フォーコウスキーは、方舟の物語には微生物のようなものがまったく勘定に入っていないことを、神話や宗教には「人間の等身大から見えるものたち」しか語られてこなかったことを、あらためて感じていた。

本書の原題は『生命のエンジン』(Life's Enginens)である。このタイトルのほうがずっといいが、邦題は『微生物が地球をつくった』になった。中身はたしかにそういう内容も少なくないのだが、地球をつくったというよりも、やはり生命のエンジン(ナノマシン)をつくった微生物の姿を見せることが本書の役割だ。

フォーコウスキーは微生物の視点から生命体にひそむ数々のナノマシンを取り出して、みごとな説明を加えた。

微生物(microorganism)とはかなり妙なものである。分類用語ではないが、マイクロオーガニズムという名は好ましい。小さな女の子、掌上玩具、五分の魂をもつ一寸の虫たち‥‥と言っているようなものだ。

細菌、菌類、ウィルス、アメーバ、ゾウリムシ、病原菌、カビ、酵母、酵素、みんな微生物なのである。いずれも0・1ミリにも達しない。

しかし、この極小の生命体こそが極大の地球と生態系と文明系を制してきた。この小さきものこそが生命現象の大半のミドルウェアとソフトウェアを変化させてきた。本書は21世紀のノアの方舟の乗組員を見届ける一冊だった。

文字通りには「進化」(evolution)という言葉は「繰り広げる」という意味をもっていた。しかし、繰り広げられたもののすべてなど、神も聖書作家も、ギリシア哲学者もダーウィンも確認できるわけではない。そのためわれわれには「見えるもの」に価値をおくというバイアスがかかっている。

21世紀のノアの方舟のそこかしこには、かなり見えない乗組員が乗っている。

フォーコウスキーは書く。「科学は視線の中にパターンを見つけるための技能を磨いてきた」「しかし、われわれは自分の知覚に頼りすぎてもきた」「パターンが見いだせなければ、そこには現象も真理もないのである」「微生物を文字通りにも比喩的にも見逃すことによって、われわれの進化の見方は長いあいだ歪められてきたのである」と。

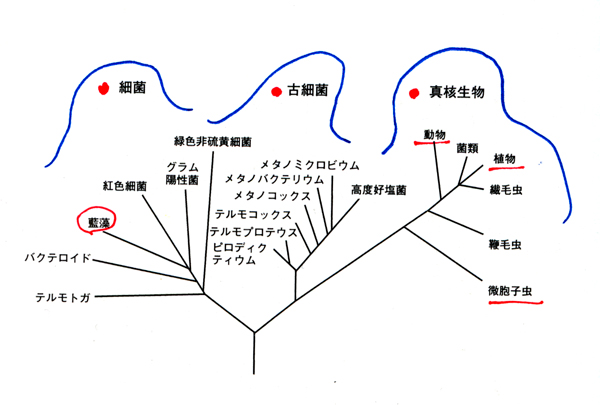

いまではすべての生物が「真性細菌」(bacteria)、「古細菌」(archaea)、「真核生物」(eucarya)という3つのドメインのいずれかに帰属することがわかっている。われわれヒトは真核生物である。

この分け方は、1977年にイリノイ大学の生化学者で遺伝学者のカール・ウーズとジョージ・フォックスが、すべての生物は細胞小器官のリボソーム(ribosome)をもとに派生分布していることをあきらかにしたことから確立した見方だ。この見方がいい。このことをいいかえれば、リボソームは細胞の中でタンパク質を合成している部処だから、すべての生物はタンパク質合成機構の歴史にもとづく生命ネットワークでつながっているということでもあった。

リボソームはタンパク質とリボ核酸(つまりRNA)でてきている。これ自体が複雑精緻なナノマシンといえる。

ウーズとフォックスは細菌5種、メタンガスを生み出す微生物4種、酵母、ウキクサなどの小型植物、マウスといった12種類の生物細胞を選び、そのリボソームでのRNA配列を求めたのだった。ぼくが「遊」にのりまくっているときのニュースだった。

微生物は「地球最古の自己複製する生物」である。それにもかかわらず最後の最後になって発見された生物だった。

なぜ遅れたのか。その姿がちっとも見えなかったからだ。当然、正体も掴めなかった。姿が見えてくるには17世紀の顕微鏡の発達から20世紀末のシーケンサー(DNA配列決定装置)までの、観察機器と光学装置とそのコンピュータ化による解析システムをめぐる長きにわたるイノベーションが必要だった。

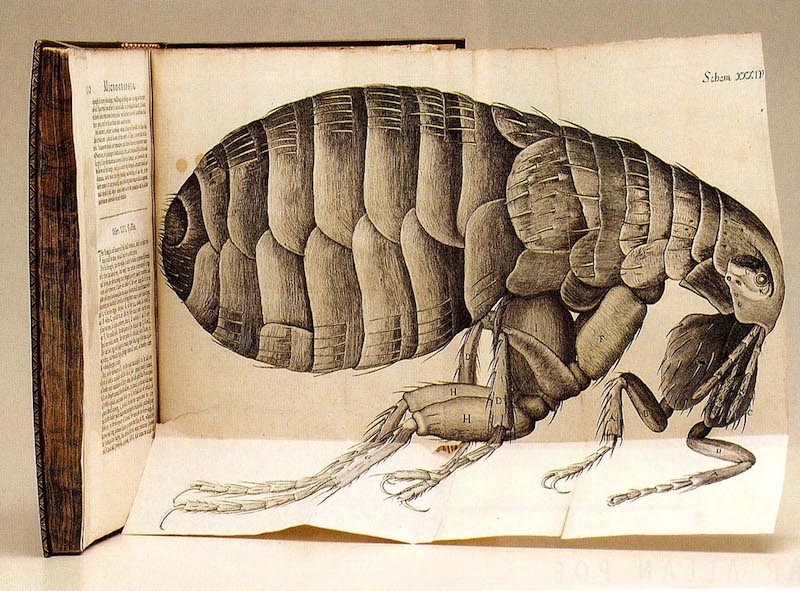

1625年、ガリレオが製作したレンズ装置に「ミクロスコピオ」という名前が付いた。40年後、ロバート・フックが英国王立協会の庇護のもと『ミクログラフィア』を刊行して、57点の版画によってノミの体つき、アリの目玉、タイムの趣旨、カイメンの内部、カビの姿、植物の部分などを世に問うた。フックはニンジンやゴボウなどの植物の部分に小部屋があることを発見して、これを「セル」(cell)と名付けた。

フックの『ミクログラフィア』は手にしてみると、やっぱり感動的だ。バロック科学の確立を思わせる。ぼくにはこれまで何十冊、何百冊もの美少女や白晢の紳士や妖しい熟女や仙人や魔女めいた老女にびっくりさせられたような本との出会いがあるが、パリの古書店で見た『ミクログラフィア』の18世紀本もその記念物のひとつに入る。邦訳本もかなり前から出ていた。いまは仮説社という版元が板倉聖宣らの翻訳によるものを復刻している。

フックの顕微鏡は2枚レンズ型の複式顕微鏡で、ロンドンの腕っこきの器具職人クリストファー・コックが作った。たちまち話題になった。それから7年後の1671年、オランダのデルフトの頑固な織物職人アントニー・ファン・レーウェンフックが新たな顕微鏡を作った。

2枚のレンズではなく、過熱したガラス棒を引き伸ばして糸状にしてその先端をガラス球にしたもので、視野は狭いがやたらに微小なものが見えた。舌を見ると味蕾があった。歯を見ると何か不気味なものがいる。朝起きて熱いコーヒーを飲むと、昨夜に見た口内の変な生きものは死んでいた。濁った水には小さな生物がうようよ泳ぎまわっていた。

レーウェンフックはこれらを「アニマルキュール」(微小動物)と名付けた。博物学時代の夜明けを告げるにふさわしいすばらしい命名だ。ノアの方舟以来初めて、ここに「見えていなかったものたち」としての微生物が確認されたのである。

レーウェンフックは著作物などは書かなかったが、90歳に及んだ日々のなかで500台ほどの顕微鏡を製作した。売りはしなかった。みんなあげたり貸したりした。観察するときは器具を立てて目の前にもち、太陽や蝋燭の光で対象を照らせばよかった。約300倍に見えた。一貫して職人気質だったレーウェンフックはのちに「微生物の父」と呼ばれた。

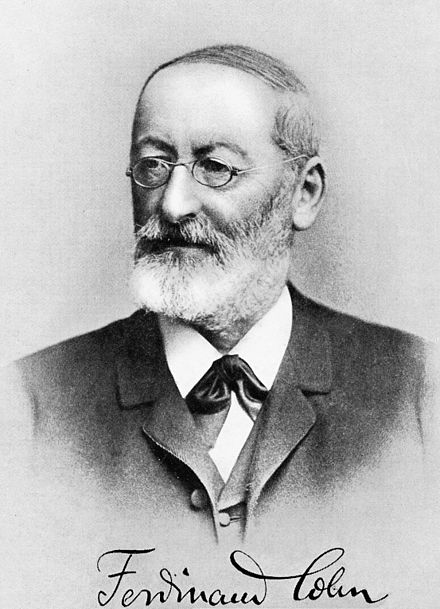

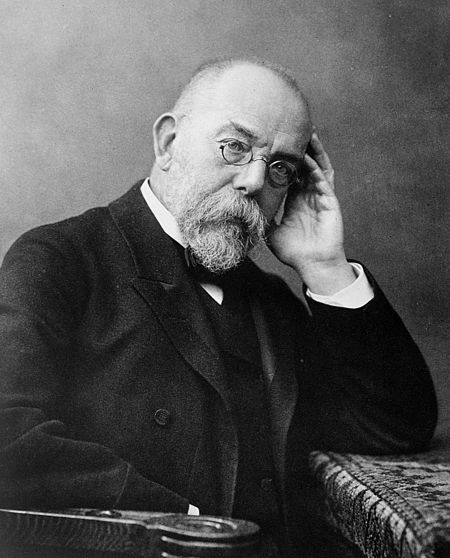

アニマルキュールを本格的に学問の俎上にのせたのはフェルディナンド・ユリウス・コーンとロベルト・コッホである。

プロイセンに生まれたコーンは神童だったらしく、ブレスラウ大学とベルリン大学を行ったり来たりして植物学者として活躍した。職人プレスルが製作した光学顕微鏡を駆使して細胞や藻類を覗き、遺伝的変異株の分離に成功した。コーンは大きな展望をもっていたようだ。地球が化学的な自生力に満ちているだろうとみなしていたのだ。

そのコーンのもとにお伺いをたてにきたのが、炭疽病の原因を調べようとしていたコッホである。コッホは助手のペトリとともにコーンの助言によって微生物による発症例を次々に観察研究し、炭疽菌、コレラ菌、結核菌を同定した(ペトリはのちにヘトリ皿で知られる)。

こうして、感染症の多くが病原菌という微生物によってもたらされているだろうことが予想されるようになった。しかしこれで「微生物学」が確立したわけではなかった。ペトリ皿はあくまで人為的な実験室なのである。微生物がどのように生態系のなかで生きているのか、このあとの微生物をめぐる探求は一方で地球大に広がるとともに、他方でさらにミクロの極限に至ることになる。

化学元素は陽子の個数で決まる。同位体は陽子数は同じだが、中性子の数が多かったり少なかったりする。中性子は電荷はないが、原子核の接着剤の役割をして、正電荷の陽子がばらばらにならないようにする。

どの元素にもいくつかの同位体がある。炭素は陽子が6個だが、同位体は陽子が6、中性子が6になる。原子核を構成する粒子が合計12個なので、これを炭素12という。同位体には中性子が7個(炭素13)、8個(炭素14)のものもある。炭素13は安定しているが、炭素14は放射性で、中性子の1個がベータ崩壊して陽子になって窒素14になる。

ベータ粒子の放出は正確に検出できるので、これを使って対象試料に炭素14がどれだけ含まれていたかを測定することができる。炭素14の半減期はおよそ5700年で、これは5700年たつと或る集団中の炭素14原子のうちの半分が窒素14になるということをあらわす。

しかし何万年もたつとそんな炭素14でもほとんど崩壊してしまう。石炭や石油は何千万年も前の産物だから、炭素14では時代は測定できない。こういうときはウランの同位体のように半減期が何億年もあるものをつかう。

1953年、カリフォルニア工科大学にいた31歳のクレア・パターソンは、ディアブロキャニオンのクレーター跡で見つかった隕石の中の鉛の同位体を測定した。ウランの2種類の同位体が崩壊してできたものだということがわかった。このとき、地球の年齢が約45億5000万年前にさかのぼりうることが見えたのである。

この測定は注目された。それなら生命はどうか。生命はこの45億年以上の地球誕生の壮大なプロセスの、いったいどこで誕生していたのか、大いに関心が集まった。

そのうちグリーンランド南西部のイスアの黒鉛の鉱脈から有機物の化石が見つかった(イスアは地球学や化石学や微生物学の聖地だ)。炭素12を豊富に含んだ有機的化石だった。光合成がおこっていただろうと推測された。やがて38億年前の海で光合成をする微生物がいただろうことが確信できた。

オーストラリア西部のストレリー・プール層でも34億年前の微生物の証拠が見つかった。脂質をもった分子化石だ。脂質があるということはこの分子化石の往時に生体膜(細胞膜)がつくられたであろと推理された。

細胞の中でタンパク質をつくっているのは、細胞質の中にあるリボソームである。これが本書の主人公のひとつだ。リボソームは何十億年前かの微生物の中で進化した。

リボソームは伝令(メッセンジャー)となる分子を介してDNA配列から情報をとりこむ極微の装置である。伝令は遺伝子の鏡像関係をもっていて、相補的なパターン・フォーメーションをもたらしている。このパターン・フォーメーションがタンパク質をつくる配列の鋳型(雛型)になる。

DNAの相補的なパターンを担うのは、伝令者であるメッセンジャーRNA(伝令RNA=mRNA)である。メッセンジャーRNAにある情報は、どのアミノ酸をどの順番につなげればいいかをリボソームに教える。それで得られるアミノ酸の鎖は、細胞が機能したり修復したり、自らをふやしたりするのに必要なタンパク質となる。

細胞の基本的な部品はすべてタンパク質か、部品形成にあたってくれるタンパク質に頼るか、そのいずれかによっている。リボソームもそうやってできた。しかし直径わずか20~25ナノメートルのリボソームは、電子顕微鏡をつかってもなかなか見えてはこない。ロックフェラー研究所のルーマニア出身のジョージ・バラーデがこの難関にとりくんだ。

タンパク質工場としてのリボソームは、1個のタンパク質だけでできているわけではなく、タンパク質だけであるわけでもない。もっとうんと複雑な構造物である。原核生物にある最も単純なリボソームですら、RNA分子だけでなく2つの部分にまとまる60ほどのタンパク質によっている。

リボソームの2つの主要部分は、2枚の歯車に似た相互作用をする。アミノ酸がトランスファーRNA(tRNA)によってリボソームに輸送されると、メッセンジャーRNAが1本のスパゲッティのようにリボソームに送りこまれ、2つのタンパク質による部分マシンが前後に動き、すでにつなげてあったアミノ酸の鎖に適切なアミノ酸を新たにつなげて、立体的な構造のタンパク質を合成していくというふうになる。

リボソームは遺伝子の情報をいわば「型抜き」していくのだ。mRNAの情報をタンパク質に変換しているのがリボソームであり、リボソームでmRNAとtRNAとアミノ酸が出会うわけである。そのしくみは、小さいサブユニットがmRNAのコドンとtRNAのアンチコドンを引き合わせ、大サブユニットがアミノ酸とポリペプチドを結合するようになっている。これが「型抜き」だ。

生体分子はいろいろな化学結合をおこすけれど、その結合はほぼ高エネルギー化合物(high-energy compound)をめざす。その場合はリン酸無水結合がエネルギーのもとになる。

そうした生体で使えるエネルギーの通貨はATP(アデノシン3リン酸)という分子のかっこうをとる。核酸分子1個と糖と3個のリン酸基がつながっているのがATPだ。

生体反応が進むと、これらが切れてATPはADP(アデノシン2リン酸)とリン酸になる。この「切れ」で化学的エネルギーが生じ、これが多くの反応や生体反応のさまざまな目的に使われる。タンパク質の合成、運動エネルギーの捻出、陽子・ナトリウムイオン・カリウムイオン・塩基イオンなどを細胞膜を通しての押し込み、形態の変化などが進む。

生体反応がATPをエネルギー通貨にしているということは、すぐにはわからなかった。

パスツールが微生物が酸素のないところでブドウ糖をエネルギー源にしていることを発見して以来、小さな分子のリン酸基によってATPが機能しているのではないかと考えられたのだが、これだけでは数が合わなかった。

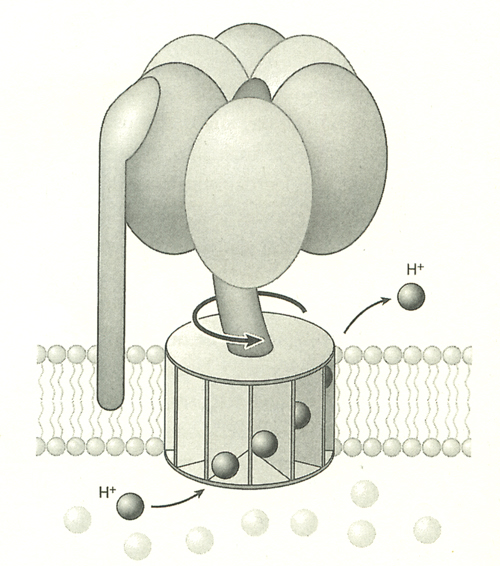

1950年代、ケンブリッジ大学にいたピーター・ミッチェルはイオンが膜を越えて輸送されるのはどうしてかということを考えていた。微生物ではATPがイオン分子を細胞の内外に膜を通して輸送していた。ミッチェルはATPは消費されているだけではなく作られているものだと推理した。

やがてミッチェルの弟子のリヒャルト・アルトマンがミトコンドリアを発見し(1177夜・1499夜参照)、その内部には膜のネットワークがあって、膜の一方の側には他方の側よりも多くの陽子があることに気がついた。陽子の濃度が高いほうから低いほうへ移動するとATPができていたのである。ミッチェルはこのプロセスを「化学浸透」と呼んだ。

60年代に入ると、同じような化学浸透とおぼしい現象が葉緑体(chloroplast)にもあることが発見された。葉緑体を暗い中で中性の溶液に移してみると陽子が中から出てきてATPができていったのである。コーネル大学のアンドレ・ヤーゲンドルフの際立つ発見だった。

膜と陽子の関係がつくりだすATPのしくみは、生命が電気的勾配を用いてエネルギーを生成し、生命はエネルギーを使って電気的勾配を生み出しているということを意味していた。ということはありていにいえば、どんな生物もすべからく電気発生装置体だったのである。

フォーコウスキーはこれこそが微生物がつくりだした超小型の生体モーターであって、そのエンジンは共役因子を巧みにつかっているリバース・エンジニアリングのしくみによって確立されていると見た。

そこには極小のメリーゴーラウンドのような仕掛けがあった。膜を貫通するタンパク質のシャフトがあって、このシャフトは片方の大きめのタンパク質のヘッドグループ(頭部基)に挿入されている。膜のもう一方の側にある陽子は膜を横断するシャフトに結び付き、それに沿って動く。そのプロセスで陽子の流れがシャフトを回転させると、それがもっと大きなタンパク質(メリーゴーラウンドの台座にあたる)を動かし、これがADPとリン酸とを結合させるのだ。

台が振動し、シャフトが120度ほど開店するごとにADPの分子ができて、細胞にエネルギー通貨として放出されるわけである。これが微生物がつくりだしたリバース・エンジニアリングだった。

フォーコウスキーは書く。「ATPは自然のどこにでも見られる。植物の根にも葉にも、動物の筋肉や神経の活動にも及んでいる。ATPはすべての生物の生死にかかわるものであり、膜に依存するので、すべての生物は細胞膜をまたぐ電気勾配を維持しつづける。そこに共役因子によるリバース・エンジニアリングがおこっている」。

微生物のなかには少数派もいれば多数派もいる。なかで、藍藻類は「微生物革命的多数派」と呼ばれるべきものだった。このぶっとんだネーミングはカリフォルニア工科大学でフォーコウスキーの共同研究のパートナーとなったジョー・カーシュヴィンクによるものだ。

この藍藻類は別名「酸素発生光合成装置」の異名をとるシアノバクテリアという微生物である。地球の中でたった一度だけ進化して驚くべき装置をつくったシアノバクテリアは、二つの異なる光合成の反応中心をもった。

一方の反応中心は紅色非硫黄光合成細菌と密接な関係をもつ細菌によってできていて、この細菌は太陽エネルギーを使った水の分解ができないため、酸素をつくらない。そのかわり水素ガスを分解して陽子と電子に分け、そのあとに糖をつくる。他方の反応中心は光合成緑色硫黄細菌によるもので、フォーコウスキーが黒海で収集研究していたものだ。先にのべたように、この細菌は水を分解せず酸素を生じさせないが、硫化水素を分解する。

紅色非硫黄光合成細菌と光合成緑色硫黄細菌は酸素に過敏で、酸素にさらされると光合成の能力を失う。

そんな二つの細菌がどうして一つの生物シアノバクテリアになったのか、いまだ謎の細部は解けていないけれど、おそらくは微生物たちが相互作用をおこすうちに一連の遺伝子交換をおこしたのだろうと仮説されている。ともかくも二つは一緒になったのだ。まさに劇的なコンティンジェンシー(別様の可能性)を求めたのだ。

そのうち4つのマンガン原子を含むタンパク質が紅色細菌から分化した反応中心に加わると、ここに水を分解する反応中心が形成されて、さらにそこに葉緑体を進化させたのである。もうひとつの緑色細菌から分化した反応中心も変化した。

かくて27億年前のどこかで、シアノバクテリアは光合成のしくみを完成させて、酸素を放出する驚くべき生物「酸素発生光合成装置」となっていった。たった一度の革命的な進化だった。こうした「微生物革命的多数派」たちが海底深くで活躍するには、ざっと150くらいの遺伝子が関与しただろうと想定されている。

シアノバクテリアはその後19億年前がすぎると、いまなお西オーストリアのハメリンプールに見られるようなストロマトライト(stromatolite)として群生していった。

ところで、ここまでの説明には実はまだまだたいした仮説力を必要としない。まあ、微生物が画期的な生命活力を生み出すナノマシンになるための大前提になる話だった。しかしここから本書でフォーコウスキーが繰り出したシナリオこそ、ぼくが痺れていったものなのだ。

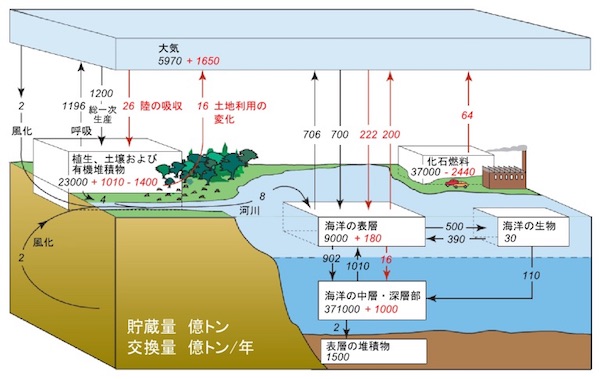

それは、地球の大気に酸素を豊富にさせるには、酸素放出微生物たちが大量に死んでいかなければならなかったということだ。それこそが「大酸化事変」ともいうべき事変だった。

自然に生じる有機分子のなかで、最も地球に豊富にたまっているものはホパノイド(hopanoids)というものである。

原核生物(prokaryote)は一種のコレステロールに近いホパノイドという一群の分子をつくり、膜を形成する。原核生物が死ぬと、膜にあったこのホパノイドが岩石に吸収されていって、何十億年も保存される。ホバノイドは地球にたまった最も豊富な有機分子なのだ。

シアノバクテリアはきわめて特徴的なホパノイドをつくっていたともくされてきた。しかしなかなか証拠が見つからない。それが1999年、MITのロジャー・サモンズが西オーストラリアのピルバラ大陸塊の頁岩の中にホパノイドを発見した。シアノバクテリア由来のホパノイドだった。おそらく27億年前のものだ。これで、いろいろなことが見えてきた。ホパノイドは海底や火山などの極端な地球環境のなかで、生命(生命のナノマシン)が発生するための可能性を用意していたのである。

自然界には安定した硫黄の同位体が4種類ある。硫黄の軽いほうの同位体は重いほうのものより振動数が速く、隣の原子と衝突する頻度が高い。

2000年、ジェームズ・ファークァー、フイミン・ボー、マーク・シーメンスの3人が同位体量を精密に測定できる質量分析器を使って、堆積岩の中の硫黄の同位体にはきわめて変わったパターンが見られることを示した。オーストラリアのシアノバクテリア由来のホパノイドを含む岩石では同位体構成はかなりでたらめなのに、24億年前からこっちの同位体では、その構成が中性子の個数の分布に応じるパターンになっていたのだ。

なぜ、そんなふうになったのか。このパターンは24億年前の成層圏オゾンの発達にかなり対応していると考えられた。つまり24億年前以前には大気圏に自由な酸素がなかったが、その後は大気にしっかり酸素がたまっていったのだ。これこそ「大酸化事変」だった。

なぜそんなことがおこったのか。光合成をするナノマシンをもった微生物が膨大に死んで、その後に岩石の中にホパノイドを提供したとしか考えられない。

岩石の中にある硫黄の同位体分布パターンは、24億年ほど前の成層圏オゾン層のインタースコアだったのである。このことが説明されるには、光合成をするナノマシンをもった微生物が大量に死んで、その分子の跡が岩石に逃げていったと考えなければならなかった。

きっと酸素の大量蓄積は他の幾つかの元素、とくに硫黄と窒素の分布と密度に変化を生じさせたであろう。そのことが微生物たちに新たな代謝経路を進化させたにちがいない。

酸素が放出される以前は、海洋中の硫黄は誰もがよく知る「腐った卵の臭い」をもつ硫化水素のかたちをとっていて、その多くが深海の火山活動やブラックスモーカー(熱水噴射口)から供給されていた。それがシアノバクテリアなどの微生物の出現によって変わっていったのだ。

が、それだけではなかったのである。フォーコウスキーは微生物の活動が窒素循環にも変化を与えたはずだと見た。

地球上で最も豊富にある元素が窒素であるが、それらは二つの窒素原子でできていて三重の化学結合で結び付いている。だからけっこう安定しているのだが、その窒素に幾らかの水素が加わると、微生物はアミノ酸や核酸をつくる気になったのである。

窒素はタンパク質などの細胞が必要とする重要な分子をつくるのに必要な生体材料だ。けれども窒素が細胞に届くには、生物はそれを環境からイオンとして獲得するか、大気中のガスをどうにかして化学的に変化させるしかない。

ここに登場してきたのが、ニトロゲナーゼ(nitrogenase)という酵素の助けをつかった微生物のはたらきだった。この微生物は大気中あるいは水溶中の窒素に水素を付加できたのである。

アンモニウムイオンが活用された。硝酸イオンが援用された。アンモニウムイオンには窒素原子1個に4個の水素原子が結合している。酸素がないところではこのイオンはきわめて安定しているのだが、酸素が使えるようになると、微生物はこのアンモニウムイオンから水素を剥ぎ取り、その水素をつかって(太陽エネルギーをつかわなくとも)、二酸化炭素を有機物質に変えてみせたのである。このプロセスで硝酸イオンのかっこうをとることも選択された。

かくてフォーコウスキーは窒素循環が微生物の活動に依存していて、そのためイオウの循環とほぼ同じパターンをあらわしていることに気がついた。この微生物は化学的自己栄養生物で、電子が余っている分子、アンモニウムイオン、電子が足りない分子、酸素との電気勾配などを部品としてことごとく編集活用して、驚くべきナノマシンをつくりあげたようだった。本書の推断はそういうふうになっている。なんともかっこいいシナリオだ。

もうひとつ、ふたつ、ぼくが本書で初めて認識できた“合点”について書いておく。ニトロゲナーゼとD1タンパク質とルビスコのことだ。このあたりのことはマクロな地球科学や遺伝学だけではどうしても見えてこなかったことだった。

詳細はおそろしく複雑なので、ごくごくおおざっぱなことだけを書く。それでもかなりわかりにくいだろうと思う。しかし、21世紀の生命哲学はこのあたりまで含む必要があると思われる。

そもそも微生物には多細胞生物にはない特別な機能をもつものが多い。硫黄や鉄などの無機物質をエネルギー源にしてしまうもの、100度を越える熱水でも生育できるもの、酸素がなくなたってへいちゃらで生存しつづけるもの、炭酸ガスをメタンに還元するもの、いろいろだ。

これらのなかで窒素固定(nitrogen fixation)をする微生物たちがいる。自前の光合成で糖を自給できる植物も、窒素だけはこの微生物に依存せざるをえない。このことは全生物史上においてきわめて重要な役割を担っている。窒素固定菌という細菌だ。

窒素固定菌は大気中の窒素ガスをニトロゲナーゼによって還元してアンモニアにする。そのアンモニアが植物にとりこまれるとアミノ酸になる。動物はそのアミノ酸を植物ごと食べて窒素源にする。窒素循環は生命のサイクルをまわしているエンジンでもあった。

ニトロゲナーゼの正体は、リゾビウム属(根粒菌)などが窒素固定をおこなうときの細菌にひそむ酵素である。だから大気中の窒素をアンモニアに変換する反応はニトロゲナーゼがないかぎりはおこらない。しかし酸素に対してはすこぶるフラジャイルで、酸素にふれたとたん数分間で失活してしまう。そういう奴なのだ。

ところが、このフラジリティが生物に多くのナノマシンをつくらせた。生物たちはニトロゲナーゼをもつ酵素を空気中の酸素からなんとか「隠す」ためのさまざまな工夫を凝らしたのである。

ニトロゲナーゼは原核生物(細菌・古細菌)にそうとう広く潜在する。絶対嫌気性細菌、通性嫌気性細菌、好気性細菌、光合成細菌、シアノバクテリア、根粒菌のいずれもがニトロゲナーゼをもっている。ニトロゲナーゼによって、生物は圧倒的に両義的になりえたのだ。

そのためいまや、ニトロゲナーゼについての研究は拡張の一途をたどっているはずだ。ゲノム解析や微生物生態学の「隠れた主語」になりつつあると言っていい。本書を読むまで、ぼくが知らなかっただけなのだ。

もっともこういうことは、微生物がのべつおこしてきた現象でもある。たとえば、われわれの生活の日々にとってもおなじみの発酵(fermentation)と腐敗(putrefaction)だって、そもそもがきわめて両義的なのである。どちらも微生物が有機物質を分解することで生じるわけだ。発酵は嫌気的な糖を分解し、腐敗はタンパク質などの窒素を含む有機物質を分解する。生化学的には発酵も腐敗も生物の循環を支えている現象なのである。そのうち発酵と腐敗についての千夜千冊をしてみたいとも思っている。

ニトロゲナーゼによって生物たちが両義的になり、そのためのナノマシンをつくってきたことは、生命史にとって筆舌に尽くしがたいプロセスだ。

しかし、このイノベーションは継続され、継承される必要があった。ということは、微生物がおこしてきた数々の“ナノマシン革命”は、ナノマシン複製のための指示書として、遺伝子がその一部始終を担当したはずだったからである。フォーコウスキーはそのことについても、さまざまな推理をした。そして、自然界のすべてのナノマシンの合成に必要なコア遺伝子は1500ほどで、そのすべてが微生物がもっていると断言するに至った。

呼吸、タンパク質合成、ATPづくり、窒素固定、メタン生産など、すべてが微生物によって組み立てられ、すべてが遺伝されていったのだ。

ただし、たんに「まるごとコピー」のように遺伝されていったのではない。さまざまな工夫が施された。なかでも、①形質を転換する、②溶解性を加える、③接合を試みる、という3つのブリコラージュ(修繕あるいは編集)が画期的に工夫された。

もうひとつ、D1タンパク質とルビスコの話をしておきたい。この話はニトロゲナーゼと同様、いやそれ以上に示唆に富む。「生命の編集工学」なんて研究分野はないが、もしそういうことがありうるのなら、このへんが発想の切り込み口になるのではないかと思えるのである。

光合成には光が必要だが、光をとりすぎた過剰エネルギーは光合成ナノマシンに損傷をもたらす。光合成の能力が低下して光阻害がおこる。そのため、植物は葉の形や表面の角度を調整したり、細胞内で葉緑体の光回避を試みたり、熱放散によるエネルギーの散逸をしたり、励起エネルギーの分配に当たったり、サイクリック電子伝達による電子伝達系の調節をおこなったりするのだが、それでもなお光合成ナノマシンが損傷を受けることがある。

このとき、新たにD1タンパク質を一からつくりなおすということをする。損傷を受けたタンパク質の穴ぼこを新たなD1タンパク質で埋めたり、ニトロゲナーゼなどの酵素をつかうのだ。紅色非硫黄光合成細菌にこの修繕編集力にあたる機能が用意されていた。

いまではD1タンパク質による補修は、光合成を構成する光化学系Ⅱの反応中心を担う重要なサブユニットとして知られる。

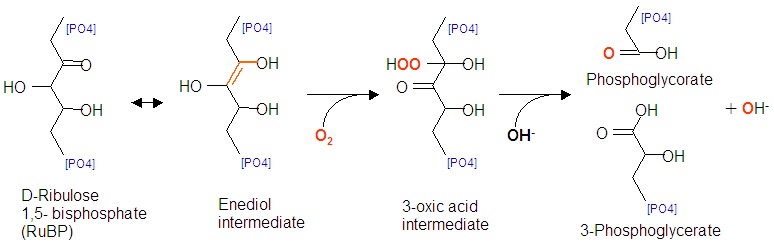

もっとめんどうなことがおこることもある。それがルビスコ(Rubisco)の使い勝手が悪くなるときだ。

ルビスコはリブロース・ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼの頭文字をとったタンパク質複合体の名称である。酵素としてもはたらく。

一般にはほとんど知られていないけれど、ルビスコは地球で最も豊富なタンパク質であって、地球上で最も重要な生化学反応を担っている。人類を含むすべての動物は生存そのものがルビスコにかかっている。

それというのも、ルビスコはあらゆる酸素生成のための光合成生物や多くの化学独立栄養生物の、二酸化炭素の固定に関与しているからだ。地球大気に酸素が十分に蓄えられる以前から、すでに微生物たちはルビスコを活用し、二酸化炭素濃度が今日の地球よりずっと高いときに進化した。

そのくらい重要なルビスコなのだが、ところが、地球が今日のような酸素と二酸化炭素のバランスになるにつれ、ルビスコの効率が悪くなったのである。酵素としての機能をはたす速度も遅くなってきた。

フォーコウスキーは、ルビスコのように本来の機能が地球の進展につれてヤバイ状態になっていくことを「凍結代謝偶発事態」と呼んでいる。そして、この事態を切り抜けるために遺伝子が新たなプログラムソフトを書き加えるように、ルビスコの機能を保管してきたことに注目した。

生体ナノマシンが地球事態に即応しなかったぶん、遺伝子があたかも機種をこえて対応するソフトプログラムのように各ナノマシンをまたいで、最適化を試みたのである。

ニトロゲナーゼやD1タンパク質やルビスコを、生物たちがどのように活用編集したかは、もちろん遺伝子やゲノム情報のレベルでも分担したことである。そこでは遺伝子は「種」にとどまっていなかったのだ。

細胞や生物体をまたぐ「遺伝子の水平伝搬」がおこったのである。生物の多様性が保たれたについては、この水平伝搬で保証してきたぶんが少なくない。

いずれそのあたりの千夜千冊も適切な一冊を選んで案内したいと思っているけれど、今夜はまずはポール・フォーコウスキーに敬意を表したかった。

⊕ 『微生物が地球をつくった-生命40億年史の主人公-』⊕

∈ 著者:ポール・G・フォーコウスキー

∈ 訳者:松浦俊輔

∈ 発行所:青土社

∈ 発行者:清水一人

∈ 印刷:ティグ(本文)方英社(カバー・表紙・扉)

∈ 製本:小泉製本

∈ 装丁:岡 孝治

⊂ 2015年 10月23日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ プロローグ

∈ 1 見えない微生物

∈ 2 微生物登場

∈ 3 始まる前の世界

∈ 4 生命の小さなエンジン

∈ 5 エンジンのスーパーチャージャー

∈ 6 コア遺伝子を守る

∈ 7 セルメイト

∈ 8 不思議の国の拡大

∈ 9 壊れやすい種

∈ 10 手を加える

∈ 11 火星の微生物、金星の蝶?

∈∈ 謝辞

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考資料

∈∈ 索引

⊗ 執筆者略歴 ⊕

ポール・G・フォーコウスキー

海洋生物学者。アメリカ合衆国ニュージャージー州のラトカース大学地質科学・海洋沿岸科学科教授。微生物の進化論や生化学が専門。