ユーザーイリュージョン

紀伊国屋書店 2002

Tor Nørretranders

The User Illusion――Cutting Consciousness Down to Size 1991

[訳]柴田裕之

編集:水野寛

装幀:野津明子

意識だって、その大半が幻想的な産物で、

「まやかしの私」を演じているのではないか。

そこには重大なユーザーイリュージョンが

気が付かれないままに、生じているのではないか。

〈私〉と〈自分〉とのあいだには、

重大な「遅れ」や「ずれ」があるのではないか。

こういう疑問から仮説を組み立てた本書は、

ぼくの判定では、極上の編集工学集になっている。

脳と意識とPCとユーザーイリュージョン。

これらを詳細に組み合わせつつ、

ノーレットランダーシュが斬りつけた。

原著は20年前のものだが、もはや古典的名著といっていいだろう。画期的な本だった。ぼくは10年ほど前に読んで、いろいろ啓発された。これってジョン・C・リリーのECCOじゃないか、世阿弥の「却来」(きゃくらい)じゃないかとも、思った。ページを行きつ戻りつで、3度くらいは読んだだろう。

いまふりかえると、インターネットすらなかった1991年に書かれた原著がこれほど先駆的な議論を詳細に提供していたことが、もったいないほどだ。ここに応用されているのは、80年代末までの熱力学や脳神経科学や意識科学やネットワーク科学の報告成果ばかりなのである。

それでも、総じては複雑系に関する科学や思想がフルに応用されている。もしノーレットランダーシュが新たにこの改訂版を書けば、もっともっと豊富な研究成果や仮説を、あたかも“思考のヒッグス粒子”をあてがうように、もっと適確に組み立てることができたであろう。

それほどにこの御仁、どんな最前線の研究成果であれ、それらを組み合わせてとびきりの「抜き型」をつくってみせ、それによって必ずや新たな展望を編集するだろうと思わせる才人なのである。

が、あまり知られてはいない。ぼくも本書に出会うまで、この北欧の片隅の思索者について何も知らなかった。

トール・ノーレットランダーシュは1955年にコペンハーゲンに生まれ、デンマーク工科大学で修めた環境計画学と科学社会学を背景に、独自の著作を次々に発表してきたようだ。おそらくはあまりに独自な見解を提示するために、また大学教授などの肩書を欠いているために、過小評価されてきたのだろう。

本書のあとでは、インターネット社会を素材とした『存在しない場所』や、エイリアンの視点から地球を点検する『先行して』などを書いているらしい。

では、本書が何を書いたのか。簡潔には紹介できないほど多様な領域を「抜き型」にした。そう、言うしかない。「抜き型」で見るとは、フォン・ユクスキュル(735夜)が言うように、世界はこれをある種の型で抜いたものと、抜かれたものとの関係で読みとるという意味だ。インタースコアしようじゃないかということだ。そこで、ここでは〈ユーザーイリュージョン〉という「抜き型」の窓によって、この著者が何を仮説したのか、何を暗示したかったのか、そのことをのみ案内してみようと思う。

問題は人間と情報の関係なのである。それをどう科学するか、何をもって哲学するかということだ。以下の話を枕に、一気に核心点を案内しておく。

「科学と技術には情報という幽霊がとりついている」と言ったのは1988年のサンタフェ会議の議長ヴォイチェフ・ズーレクだった。

情報という幽霊とは、情報には“マックスウェルの魔”のようなものが棲みついているという意味だ。物理学者のズーレクは「複雑性、エントロピー、情報」は切り離せないとみなし、これらに共通する“強い類似性”こそがこれからの科学・技術の新たなフロンティアになると予言した。

この予言はその通りになった。情報は新たな“マックスウェルの魔”(デーモン)となって、複雑性とエントロピーを携えて、次々に社会の隅々にまでいきわたることになった。そいつはインターネットのあいだを走りめぐり、金融の確率統計の数値の中に入りこみ、さらには見えないサイバーテロを随所でおこし、いまではモバイルなスマホともフェイスブックともなって、いまいましいほどの情報デーモンぶりを発揮している。

しかし、問題はそういうことだけにあるのではなかった。情報デーモンはズーレクの予言を上回り、一方ではグーグル型の検索エンジンを伴ってわれわれの日々の問題意識の寸前にまで辿り着き、他方では国家や産業や市場社会のそこかしこに膨大なビッグデータを溜め込むようになったのである。

ズーレクの予言から3年後に、本書が発表された。僅か3年後ではあったけれど、ノーレットランダーシュは問題をズーレクよりさらに深めて、視点を「情報と意識のあいだ」においたのだ。

できれば問題は「情報と社会とPCネットワークと脳と意識」の5項で捉えたい。なぜなら、情報と意識のあいだには社会化されたデバイスが介在するからだ。けれどもノーレットランダーシュはこの介在者たちを本書のなかではいったん棚上げし(いや、それらをたくみに抜き合わせてとも言うべきだが)、ずばり「情報と意識」とを直結して議論するには、問題のおきかたを新たにつくりなおすべきだと、そう提案したのである。

どういうふうにおいたかというと、次のようにおいた。「われわれがふだん実感していると思っている知覚や判断や意識というものは、はたして〈私〉や〈自分〉のものなのか」というふうに。

また、「われわれがふだん実感していると思っているコンピュータの画面にあらわれている情報は、はたして〈私〉や〈自分〉の何が処理しているものなのか」というふうに。

これ、けっこうな難問である。この難問をすらすらと答えられる者は、そう多くない。

千夜千冊の読者なら、『皇帝の新しい心』のロジャー・ペンローズ(4夜)、「エス」を探求したゲオルグ・グロデック(582夜)、われわれの意識は脳の複数のドラフトで成立しているとしたダニエル・デネット(969夜)、そもそも紀元前1000年代にそれ以前のバイキャメラル・マインドが崩れて以来、われわれの意識は歪んでしまったと仮説したジュリアン・ジェインズ(1290夜)、身体的なソマティック・マーカーによって意識はマッピングされているとしたアントニオ・ダマシオ(1305夜)、脳の中の水分子が意識のカギを握っているとする中田力(1312夜)などの、脳と意識をめぐる果敢な議論をただちに思い浮かべてくれるかもしれないが、実はこれらには情報デーモンとの関連や、コンピュータ・ネットワークとの関連は同時にはふれられていなかった。

本書はそこにずかずか介入していったのだ。

本書の351ペーシから数ページをとびとびに引用して、ノーレットランダーシュが問題をどのように立てたのか、その核心的なところを、一気にお目にかけたいと思う。丹念に順を追って読まれたい。「」内が本書の記述部分だ。

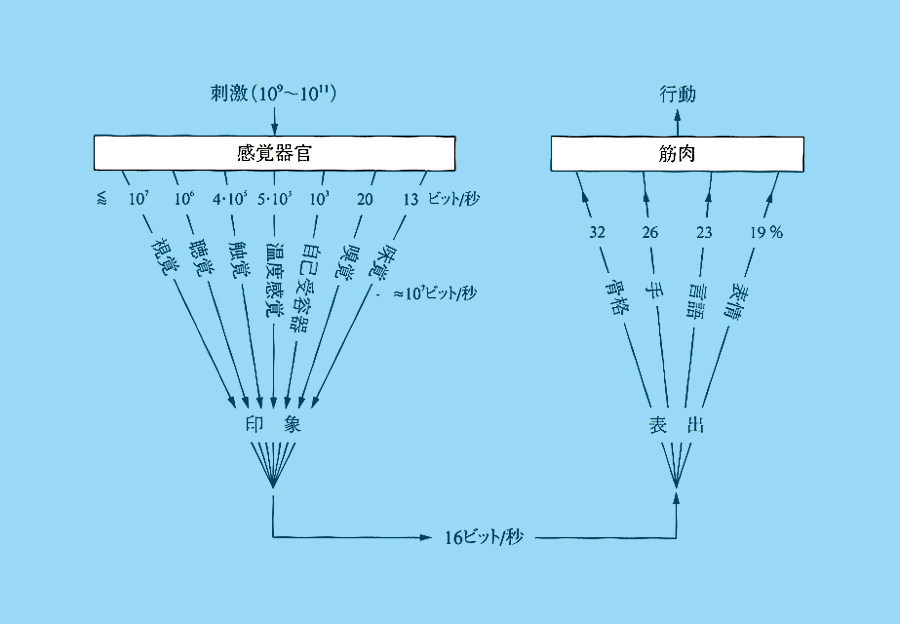

「意識が私たちに示す感覚データは、すでに大幅に処理されている」。ところが「意識はそうとは教えてくれない」。

意識はそんなこと、知っちゃいないのだ。では意識はどうなっているかといえば、「意識が示すものは生(なま)のデータのように思えるが、実はコンテクストというカプセルに包まれている」。「そのカプセルがなければ、私たちの経験はまったく別物になる」。

つまり、「意識の内容は、人がそれを経験する前にすでに処理され、削除され、あるコンテクストの中におかれている」だけなのだ。「意識的経験」というものはあるが、それは、そもそも「すでに、あるコンテクストの中におかれている」という、そういう根本的な「深さをもっている」ところで動いているにすぎないのである。

もちろん、脳においては「たくさんの情報が処理済みではある」。けれども「その情報が私たちに示されることはない」。「意識的自覚がおこる前に、膨大な量の感覚情報が捨てられる」からである。

しかし「その捨てられた情報は示されない」。だが実は、おそらく「経験そのものは、この捨てられた情報にこそもとづいている」はずなのだ。

考えてみてほしい。「私たちは感覚を経験するが、その感覚が解釈され、処理されたものだということは、経験しない」。すなわち「物事を経験するときに、アタマの中でなされる膨大な量の仕事は経験しない」のだ。しかし「ほんとうは、感覚は、体験された感覚データに深さを与える処理がなされた結果」なのである。

いいかえれば「意識は深さ」なのである。ところが私たちはそれを「表層として体験する」というふうにしか経験できない。

ここまではいいだろうか。世阿弥(118夜)の「我見」と「離見」を問題にしているわけだ。では、さらに説明してみたい。

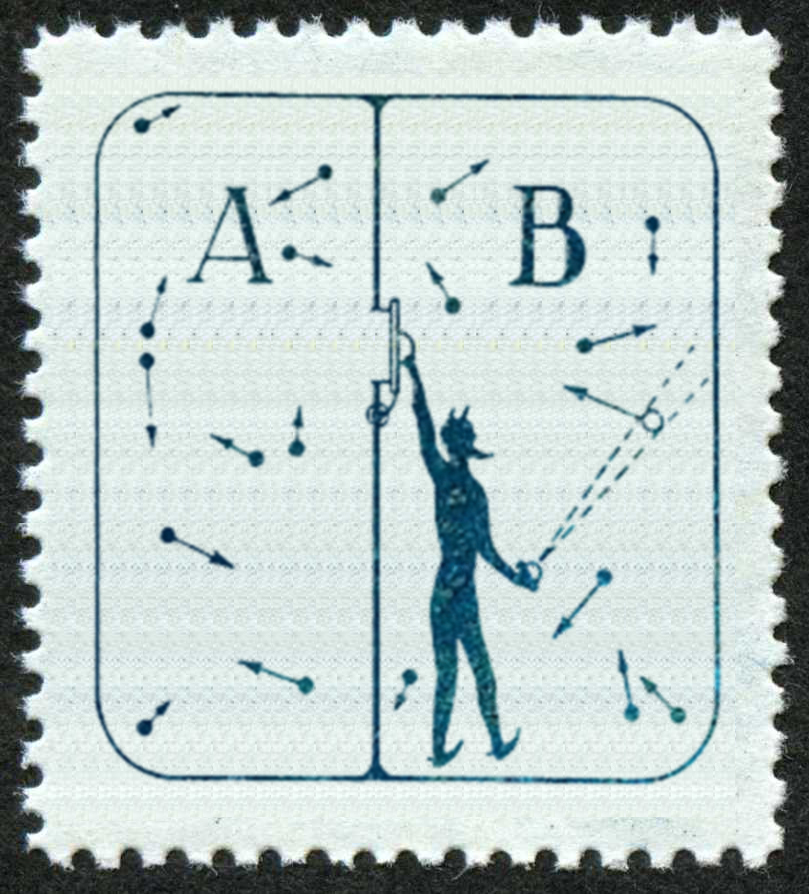

ノーレットランダーシュの見方によると、「意識は、世界に対する大幅に異なる二つのアプローチを結びつけるというトリックをやってのけている」。二つのアプローチとは、一方は「外界から感じる刺激にまつわるアプローチ」というもので、もう一方は「そういう体験を説明するためにもつイメージに関するもの」である。

「人は生の感覚データを経験するわけではない。光の波長計を見るのでははなく、多彩な色を見る。ニュースキャスターの声は」キャスターの口から聞こえてくるのではなく、「テレビから聞こえる」。「キスをされたとき、蚊に刺されたのかもしれないとは思わない」。私たちは「そういう色やニュースキャスターの声やキスを、いまここでおきているかのように経験する。あたかも自分が体験している通りのものであるかのように、経験する」。だが実は「それらはシミュレーションの結果なのだ」。

「人が体験するのは、生の感覚データではなく、そのシミュレーション」なのである。つまりは「感覚体験のシミュレーションとは、現実についての仮説」にすぎないのである。「このシミュレーションを人は体験している」。「物事自体を体験しているのではない。物事を感知はするが、その感覚は経験しない。その感覚のシミュレーションを体験するのだ」。

このことは何を意味するのか。「非常に意味深長な事柄を」示している。人が直接体験するのは錯覚(イリュージョン)であり、錯覚は解釈されたデータをまるで生データであるかのように示す」のである。

だとすれば、「この錯覚こそが意識の核であり、意味のある形で経験される世界なのである」。

諸君もそろそろ、ノーレットランダーシュが驚くべきことを指摘しようとしていることを察知してきたのではないだろうか。もう少し、進めよう。

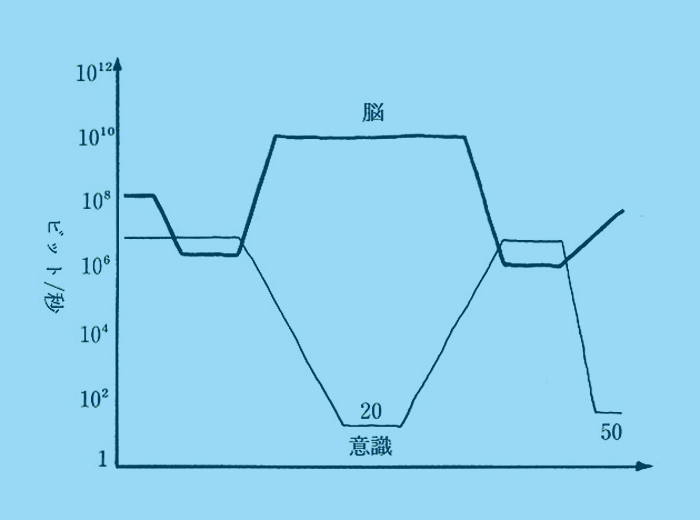

「なぜ、人は感覚器官から入ってくるものを経験しないのか」。「それは毎秒何百万ビットという、あまりに多くのインプットがあるからだ」。それゆえ「感知するもののごく一部、すなわちそのコンテクストで意味するものだけを経験する」ようにした。それなら、なぜ私たちには「経験するデータが処理済みであること、そしてほんの少しの情報が示される前に、膨大な量の情報が捨てられていることが、わからないのだろうか」。

またまたなかなかの難問だが、こう、推理できる。

「この深さに達するには時間がかかるが」、「そのあいだになされる途方もない量の計算は、この世界における私たちの行動に関係がない」からだというふうに。私たちは「結びつけ問題」を解決しないでは、「何も経験できない」からであろうというふうに。

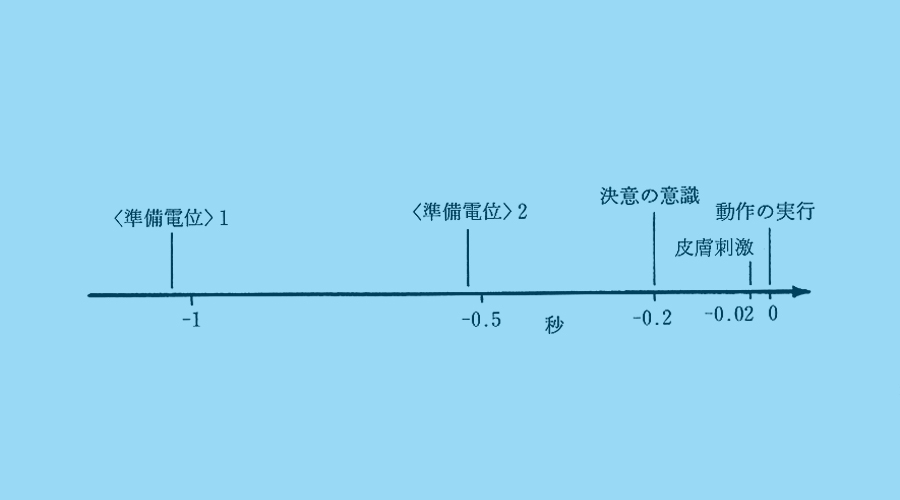

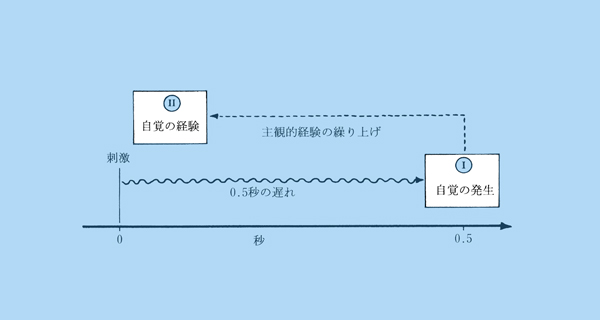

これについてはちょっとした証拠もある。「ベンジャミン・リベットは、感覚器官から脳につながる特殊系の神経線維が、感覚の時間調整を許していることを実証した」。「非特殊系の神経線維が0・5秒の活動をおこし、その結果、経験されうるようになるまで、その感覚は経験されない」ということを、突き止めたのである。もしこの「0・5秒がなかったら、私たちは現実の認識に乱れを経験する」にちがいない。

おそらく「意識は、周囲の世界について、意味あるイメージを示さなくてはならないので」、どうしても「遅れてしまう」のだ。それでも「示されるイメージは、まさにその周囲の世界のイメージなのである」。それはしかし「脳によってなされる仕事のイメージではない」とも言わなければならない。

私たちにおいては、事態はたしかに「感知、シミュレーション、経験の順におこる」。けれども、この途中の「シミュレーションのところ」は「経験から外される」。こうして「私たちは、編集された感覚を未編集のものとして体験する」わけなのである。

この最後のところを、もう一度読んでもらいたい。「こうして私たちは、編集された感覚を未編集のものとして体験するわけなのである」!

おわかりか。わかってもらえているかどうか心配なので、老婆心ならぬ老人心で念のため説明するが、ノーレットランダーシュは次のようなところに問題の本体があると言ったのだ。

われわれは「脳におけるシミュレーション編集のプロセス」と、われわれが実感として周囲の世界から感知していると思っている「現実的な編集的判断」とのあいだを注目すべきなのである。

ここには、きわめて決定的な「遅れ」や「ずれ」がある。われわれはこのことを知らされないようになっているのだけれど、その「知らされていないところ」に注目し、そのことがひょっとして「意識」の正体の基本のコンポーネントをつくってきたのではないかと、そう仮説してもいいのではないか。

本書はこのように問題を設定してみせたのである。

ベンジャミン・リベットの実験とその結果にもとづく瞠目の「0・5秒の遅れ」仮説については、本書で多くのページがさかれているのだが、今夜は省略する。むろんぼくはそのエビデンスを科学的に評価できるわけではないが、本書がこの結果と仮説にもとづいている以上は、前提として受け入れたい。

皮膚を刺激すると皮質内に一連の活動が引き起こされ、それが0.5秒後に意識につながる。しかし、主観的には、意識が刺激の直後に生じたかのように経験される。主観的経験が、時間をさかのぼって繰り上げられたため。(本書より)

まことに刺激に富んだ議論設定だった。これこそ編集工学の核心のひとつでもあると、ぼくには思えた。でも、これって芭蕉(991夜)じゃないか、芭蕉が山寺に居ることと、「しずけさや 岩にしみいる 蝉の声」と詠んだ“あいだ”の問題じゃないかとも思った。

それでは、この「遅れ」や「ずれ」による二つのアプローチの差によっておこっていること、すなわち、二つのあいだのトリッキーな「あやしい現象」を、いったいどう見立てればいいのか。どう名付ければいいのか。いよいよ問題はそこである。ノーレットランダーシュはここに、コンピュータ設計のときに以前からとりこまれていた、あの〈ユーザーイリュージョン〉という概念をつかうことにした。

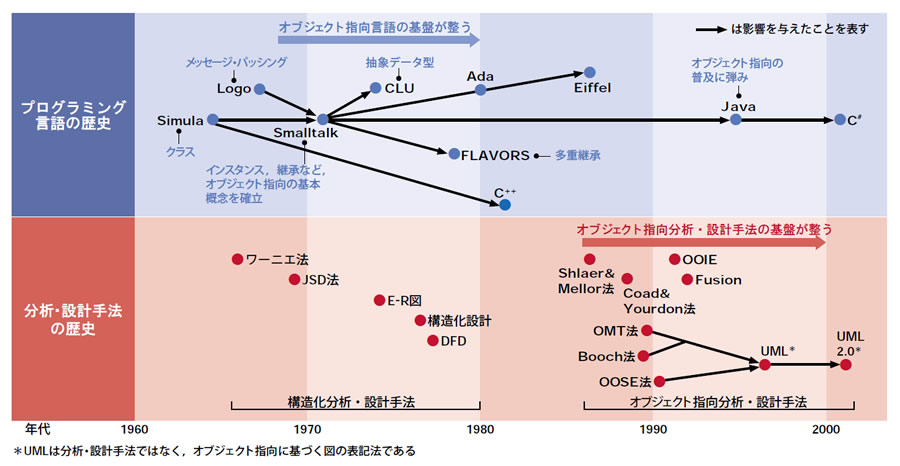

ユーザーイリュージョンという概念を最初につかったのは、1980年前後ののアラン・ケイである。そのころアラン・ケイは初期シリコンバレーのゼロックス社のパロアルト研究所にいた。

当時のパロアルト研究所はほぼ10年をかけ、3世代にわたって「スモールトーク」(Smalltalk)を開発していた。これは、驚くほどの潜在能力をもつオブジェクト指向型のプログラミング言語で、このスモールトークをつかって、アラン・ケイのチームは「ダイナブック」(DynaBook)という世界史上初のパーソナルコンピューティングの作法のあらかたを設計しようとしていた。ダイナミックメディア(メタメディア)としての機能をもったエレクトロニック・デバイスの“本”のようなものを構築したのだ。プログラマーにチャック・サッカーとダン・インガルスが立った。

ところが、当時のゼロックスの上層部はこの設計の実装と商品化には展望がないと決定し、それがアップル社に譲られて、例のマッキントッシュの奇蹟的誕生につながったわけだった。

ゼロックス社がおバカで、アップル社がお利口であったことは、この際はどうでもいい。経営陣なんて、3年おきにおバカとお利口を繰り返すものなのだ。スモールトークとアラン・ケイが何をめざしたのかが、そこを本書がどう見たのかが大事な問題だ。

何をめざしたのかといえば、コンピュータの前のユーザーはコンピュータの中の回路やマシン言語をいじるのではなく、自分が感知したり判断したりする世界とコミュニケーションしたいのだから、新たなコンピュータ、つまり「ユーザーパーソナルなコンピュータ」、つまりは「パソコン」は、そのような実感がもてる〈ユーザーイリュージョン〉をもてるものでなければならず、そのためのユーザーインターフェースを提供するべきだということだったのである。

いまでは、この設計思想にもとづくプロトタイプのことを、「暫定ダイナブック」(Interim Dynabook)と呼んでいる。アラン・ケイは、こう書いている。

「かつてのコンピュータ屋たちは、ユーザーインターフェースをシステムの最後に設計していた。それが、いまでは最初に設計される。なぜ最優先されるようになったかといえば、感覚器官が接するのはコンピュータの使い勝手であるからだ。ゼロックスのパロアルト研究所で、私と同僚たちが〈ユーザーイリュージョン〉と呼んでいたのは、システムの動きとその次にするべきことを、説明もしくは推定できるコンピュータ・イリュージョンを、どうやってつくりあげるかということだった」。

こうして、マルチウィンドウ、マウスオーバー、位置移動、サイズ変更、ペイントツール、スクロールバーといったインタラクティブな「抜き型」が用意されたのだった。

ユーザーイリュージョンは、諸君がPCネットワークで毎秒毎分感知していることを成立させた基本戦略なのである。いいかえれば意識戦略なのである。それはきわめて根本的なイリュージョン・トリックであって、かつまた、われわれの意識と情報に関するきわめて根本的なメタファーの活用だったのである。

ユーザーイリュージョンによるユーザーインターフェースあるいはGUIをつくるということは、ユーザーにマシンの中の実際の0と1などを相手にさせないようにすることであり、そのかわり0と1との複雑な組み合わせで、何ができるかだけを相手にしているようにさせる「情報と意識」の関係にかかわる重大な根本トリックだったのだ。

いや、たんなるトリックなのではない。これは、われわれのふだんの言動における意識と感知の関係や、思考と判断の関係にもあてはまる。そのように見立てたノーレットランダーシュは、この〈ユーザーイリュージョン〉という用語によって、次のように考えるべきだと気が付いた。「私は、私自身の、私にとってのユーザーイリュージョンなのである」と。

コンピュータの中にはユーザーが見ていないビットのつながりが山ほどあるように、〈自分〉の中にも〈私〉が与り知らない情報が山ほどある。〈私〉は〈自分〉の血液がどうやって心臓と肺のあいだを動いているかなんてことを、知りえない。

しかし〈私〉はその知りえないことの総体を〈自分〉として統覚しているのだから、そこにはユーザーイリュージョンとしてのそのような「遅れ」や「ずれ」をいかした意識が巧みにはたらいている。

〈私〉は〈自分〉に何かを命じる上司であって、かつまた〈自分〉の何かに従う秘書なのである。〈私〉は「私は自転車に乗れる」と思っているけれど、実は〈私〉には乗れるのではない。乗れるのは〈自分〉なのである。

これは言ってみれば、〈私〉と〈自分〉のあいだには、どちらがどちらにアプローチするかによって、向きと扱いが異なる双方向型のオブジェクト指向めいたものが「抜き型」ふうに、そして世阿弥の「却来」のように、はたらいているということでもあろう。

ノーレットランダーシュはそのように見て、意識の正体を構成しているしくみに、スモールトークがもたらしたユーザーイリュージョンの介在を察知したのであった。そして、こういう仮説的な結論を示したのだ。「私は、私自身の、私にとってのユーザーイリュージョンなのである」。また「私は、私自身の、私にとってのメタファーなのである」。さらにまた「私は、私自身の、私にとっての編集なのである」。

ちょっと余談になるが、ぼくは20世紀がおわるころ、リチャード・ワーマン(1296夜)のお誘いでモントレーのTEDに参加したときに、アラン・ケイと出会った。彼はTEDの常連だったのだ。ついでにテッド・ネルソン(ハイパーメディアの提唱者)も常連で、ぼくはかれらと話しこんでばかりいた。

そのころのアラン・ケイは来たるべき「言語楽器」のヴィジョンに夢中になっていて、楽器を演奏するように言語コミュニケーションできるデバイスを研究開発しているのだと言っていた。その後、まだそういう代物はどのメーカーからも登場していないので、開発はうまくいっていないのだろうが、しかし、彼があいかわらず図抜けたオブジェクト指向の持ち主であることは、すぐにわかった。

さすがにスモールトークを先見の明をもって開発したチームのアイディアリーダーである。

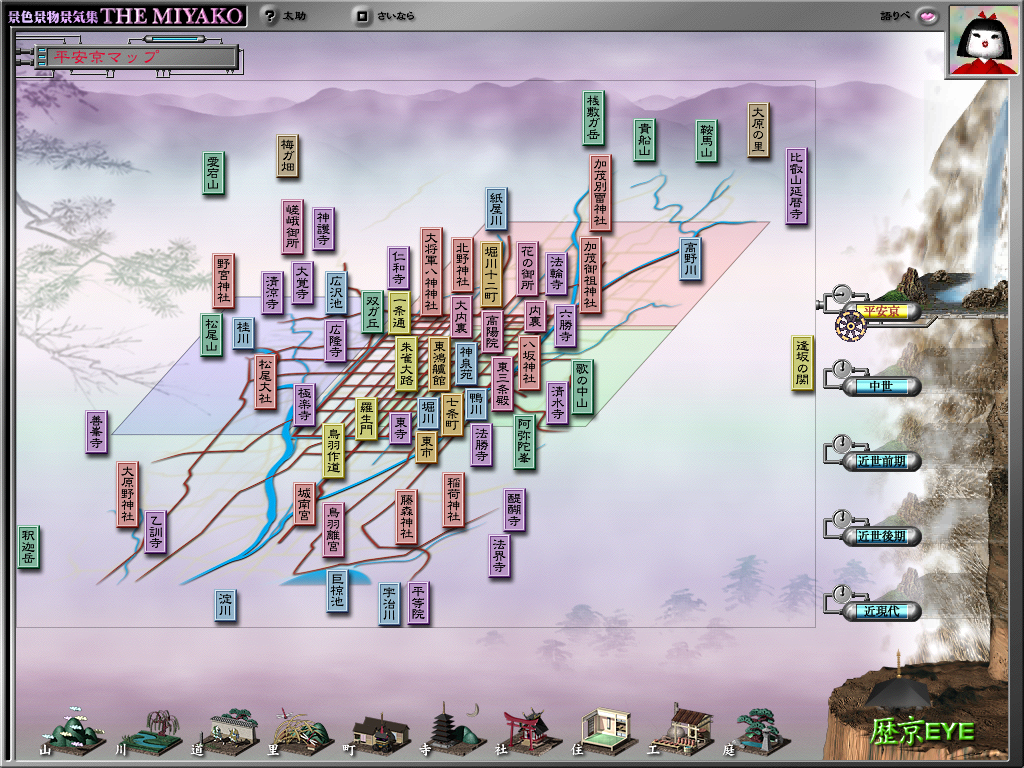

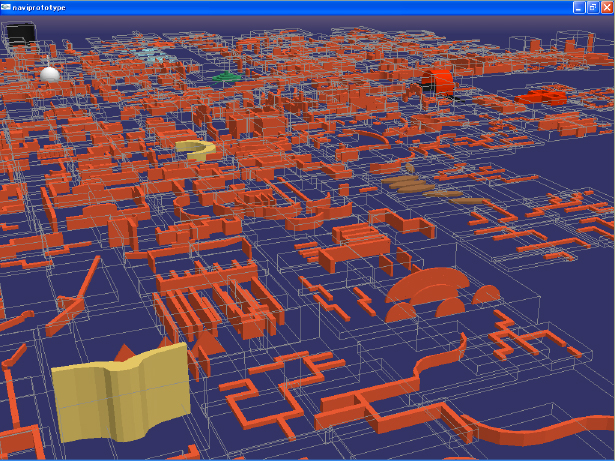

ぼくも北大の田中譲さんの肝入りでスモールトークとオブジェクト指向を学習させてもらい、それにもとづくプログラム「インテリジェント・パッド」で、京都デジタルアーカイブ「MIYAKO」や触発連鎖型ブックアーカイブ「図書街」のプロトタイプを開発できた。いずれもぼくなりの〈ユーザーイリュージョン〉を知の連鎖のシステムに応用したものだったが、それもこれもアラン・ケイの初期の発想がとびぬけて秀抜だったことのおかげであった。

ちなみに「オブジェクト指向」(object-oriented)とは、マシンとユーザーとのあいだで交わされるすべてのやりとりを、「オブジェクト」が「メッセージ交換」されているとみなせるようにしたプログラミング言語とその環境すべてのことをいう。

これは単なるデータ構造やモジュールのやりとりではなかった。一言でいえばコードとデータをたくみに連動させ、ユーザーが扱う情報の大半のオブジェクト化をはかったのだ。そのため、「カプセル化」「インヘリタンス(継承)」「ポリモルフィズム(多相性)」という機能をもつようにした。

スモールトークは、このようなオブジェクト指向がスムーズにはたらけるようにしたプログラミング言語のことである(それ以前、Simulaというオブジェクト指向的なプログラミング言語もあった)。

いまではこの考え方は、いくつもの有力なプログラミング言語になっている。C++、Eiffel、Self、Python、Ruby、Java、COBOL、Ceylon‥‥等々。いずれも多くのIT現場で大活躍しているものたちばかりだが、これらの母型がスモールトークなのだ。

話を戻して、ノーレットランダーシュが〈私〉と〈自分〉を分けて扱っていることの編集工学的効用性について、最後に説明しておきたい。

あらためてまとめると、この見方には二つの視点が絡んでいる。ひとつには、〈私〉と〈自分〉のあいだで情報が0・5秒ほど遅れるということは、それがわれわれにも謎となっている意識の正体の大きな部分を形成しているのではないかというものだ。これは芭蕉における「発句の遅れ」というものだ。

もうひとつには、そもそも言語や社会をもったわれわれは〈私〉と〈自分〉を分けることでしか、〈私〉も〈自分〉も意識できなかったのではないかというものだ。これは世阿弥が「我見」と「離見」を分けざるをえなかったことにあたる。

われわれの日々のすべては、そしてコンピュータとわれわれの関係は、この二つの絡みぐあいの中にある。

今夜はティモシー・ゴールウェイの提案に倣って、これをセルフ1(私)とセルフ2(自分)に分けて整理してみよう。セルフ1は意思をもつ主体であり、セルフ2はその意思にかかわらず露呈される主体だ。

たとえばテニスをしているとき、あそこにスマッシュを決めようと思っているのがセルフ1という〈私〉で、とはいえそんなスマッシュにならないかもしれないほうを演じつづけているのがセルフ2という〈自分〉なのだ。

われわれもつねにセルフ1とセルフ2の葛藤的関係に悩まされている。「思った通りにいかない」「言ったことと行動が異なってしまう」「思いもよらずに暴言を吐いた」「理性で抑えられない行動をしてしまった」云々云々。だいたいにおいて、セルフ1は自己意識めき、セルフ2は理念っぽい。あるいはセルフ1は線形的で、セルフ2は非線形じみている。

ふりかえってみれば、歴史上の哲学や宗教というもの、まさにセルフ1とセルフ2のあいだの調整に挑んできた認知哲学と認知科学のオンパレードのようなものだった。調整や対策はいろいろあった。

孔子はセルフ1を言語とみなし、その言語を正しく使うという「正名」(せいめい)をもってセルフ2を仁や礼の理念的人間像に仕向けようとした。ブッダはセルフ1を座して瞑想させ、セルフ2が解脱状態になるように仕向けて、そのための菩薩道を提案した。アリストテレス(291夜)は、セルフ1がどんなに不調であれ、セルフ2としての人倫が対応すべき外界世界を分類しておこうと考えた。デカルトは強引にセルフ1とセルフ2を直結させて「我思うゆえに我あり」とした。

オルダス・ハクスリーやアンリ・ミショー(977夜)はメスカリンを服用して、セルフ1をぼやぼやにしておいて、ふだんは気が付かないセルフ2が奥にひそませている「知覚の扉」を開けようとした。この薬用に借りた対策を練った者たちには、阿片使用のボードレール(773夜)からLSD使用のティモシー・リアリー(936夜)までがいる。ちょっとエコなのは、クジラやイルカの研究から意識の中心に関心をもったジョン・C・リリー(207夜)の対策で、セルフ1をアイソレーションタンクにぷかぷか浮かべて何もさせないようにしておいて、セルフ2のほうで好きな交信感覚をたのしもうというものだった。

科学者たちもセルフ1とセルフ2の実態を調べようとして、ロジャー・スペリーのように左右の脳を分断した実験をしたり、癲癇や認知症を克明に調べようとした。ヴィラヤヌル・ラマチャンドランにあっては、まさに情報デーモンを脳の中に探索して『脳のなかの幽霊』(角川書店)などまで書いた。本書にも科学者たちの奮闘が縷々述べられている。

これでだいたいの見当がつくだろうが、セルフ1はつねに〈私〉に占められすぎる傾向があり、セルフ2のほうには「神」や「超越者」が盤踞するという傾向がある。

このようなセルフ1とセルフ2のあいだで、われわれは「意識」「自己」「自覚」「自我」「憂鬱」「快感」などをつくりあげ、他方において「神」「如来」「覚醒」「悟り」「開放」「涅槃」などを想定してきたわけである。そして、これらをめぐって数々の思考実験が試みられ、そこから宗教も自由も民族も、民主も共和も芸術も派生してきたのだった。セルフ1とセルフ2の区別はほったらかしにしたままで。

いま、そのことがコンピュータ・ネットワークにずぶ濡れになったわれわれの日々のなかで、ふたたび浮上してきたわけだ。そう、考えるべきなのである。

そのコンピュータ・ネットワークには、スモールトーク、ジャヴァ、C++、コボルなどなどのプログラミング言語がくっついたままになっている。

しかしながら、ここには注目すべき決定的な違いもある。コンピュータ・ネットワークのほうはその設計の当初から〈ユーザーイリュージョン〉がジェネラルに組み込まれていたわけである。人間社会の歴史のほうは、そうなってはいない。さまざまな学説や宗派や思い込みがいまなお連打され続けているわけだ。

けれどもまた、さらに次のようにも言わなければならないかもしれない。いまやコンピュータ・ユーザーは、自分が使っているPCやケータイやスマホと「意識」とを切り離せなくなってしまっている、というふうに。

そうだとすると、すべての問題はやはりノーレットランダーシュが本書の全体をつかって試みたように、多くの現象に出入りする情報デーモンを、次から次へと「抜き型」にしていかなければならないはずなのだ。

本書は第16章が最終章になっている。「崇高なるもの」というチャプタータイトルが付いている。

情報と意識とのあいだの「相転移」の可能性が語られ、情報と意識の絡み合いから脱出しようとしたセーレン・キルケゴール、ニールス・ボーア、クルト・ゲーデル(1058夜)、ロバート・オーンスタイン、セオドア・ローザック(366夜)らの試みが紹介され、デンマーク語の“hygge”という言葉が人々に崇高な一体感をもたらすことを暗示して、最後の最後になって“マックスウェルの魔”を想定したジェームズ・クラーク・マックスウェルの次の言葉を引用するのだ。本書の劇的なエンディングになっている。

「私自身と呼ばれているものによってなされたことは、私の中の私自身よりも大いなる何者かによって成されたような気がする」。“魔物”の介在を示唆したマックスウェル自身はユーザーイリュージョンとは無縁だったのである。

⊕ ユーザーイリュージョン―意識という幻想 ⊕

∃ 著者:トール・ノーレットランダーシュ

∃ 訳者:柴田裕之

∃ 装幀:野津明子(芦澤泰偉事務所)

∃ 発行所:株式会社 紀伊國屋書店

∃ 索引編集協力:有限会社 プロログ

∃ 索引編集協力:有限会社 プロログ

⊂ 2002年8月31日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 本書に寄せられた賛辞

∈ 序

∈ 第1部 計算

∈∈ 第1章|マックスウェルの魔物

∈∈ 第2章|情報の処分

∈∈ 第3章|無限のアルゴリズム

∈∈ 第4章|複雑性の深さ

∈ 第2部 コミュニケーション

∈∈ 第5章|会話の木

∈∈ 第6章|意識の帯域幅

∈∈ 第7章|心理学界の原子爆弾

∈∈ 第8章|内からの眺め

∈ 第3部 意識

∈∈ 第9章|〇・五秒の遅れ

∈∈ 第10章|マックスウェルの「自分」

∈∈ 第11章|ユーザーイリュージョン

∈∈ 第12章|意識の起源

∈ 第4部 平静

∈∈ 第13章|無の内側

∈∈ 第14章|カオスの縁で

∈∈ 第15章|非線形の線

∈∈ 第16章|崇高なるもの

∈ 訳者あとがき

∈ 参考文献と注釈

∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

トール・ノーレットランダーシュ(Tor Nørretranders)

1955年コペンハーゲン生まれ。ロスキレ大学で環境計画と科学社会学の分野で修士号取得。デンマーク工科大学に務めたのち、科学ジャーナリストとして、新聞・雑誌、テレビ・ラジオなどで広く活躍。スカンジナビアを代表する科学評論家として知られている。十数点の著者があり、なかでも本書はデンマーク語版で500ページを超える大著にもかかわらず、13万部もの空前の売り上げを記録(人口比で換算すると日本では250万部に相当)、8ヶ国で翻訳・出版された。'85年デンマーク作家協会からノンフィクション賞受賞、'88年デンマーク出版クラブから普及賞受賞。