ぼくは、茨木にときおり出入りする「怒りが香る」ということ、あるいは「香りつつ怒る」ということに惹かれてきた。怒りそのものでもなく香りばかりでなく、「いかり」と「かおり」が混ざっている。重なっている。

とくに何かを望まない。身構えない。おこったことはおこったことだ。そこには自分(あるいは自分もどき)がいる。でも、待っている。茨木のり子はそんなふうにして詩が書けるのである。たとえば、次のように。

「ひとつの言葉が 訪ねて来て 椅子に坐る よぉ!」「わたしの頭のなかの 小さな椅子に あるいは三つ四つ連れだってきて」「訝しいが お茶などいれる 会話がはじまる 荒けずりだが 魅力がある ちょっと もてなす」「あっというまに彼らの仲間は一杯だ 芋づる式にというか 言葉が言葉を呼び込んで 手品のように溢れかえる」「傍若無人 かれらにとっての つかのまの 鳩舎のように」「いずこかへ いっせいに飛び立ったあと 詩の一行が 出口を求めはじめる」(‥訪問)。

ずいぶん正直な告白だ。少なくとも、そう見える。きっと、まさにこのように(この言葉づかいの順のように)詩を書いてきたのだろう。ちょっと言葉がやってきて、お茶をいれて付き合っているうちにそいつが鳩のように去っていく。それでもその隙間から詩が始まる。

まるで技巧がない。うまいわけでもない。そんな一行やそんな言葉をそこに入れなくてもいいということもある(けっこう多い)。けれども平気なのだ。それで茨木のり子の詩をついつい読んでしまう。この魅力は何なのか。

茨木を褒める者たちは口々に詩も生きざまもぶれないということを言う。たしかに「ぶれない」が、そういう詩人はけっこう多い。ぶれてる詩人は残らない。茨木は「ふつう」が「ぶれない」のであろう、かな。

しかし、ぼくはそのことに感心してきたわけではなかった。元来、ぼくは表現者たちにおける「ふつう」の標榜を信用していない。「ふつう」を装う思想ほどあやしいものはない。それよりもぼくは、茨木にときおり出入りする「怒りが香る」ということ、あるいは「香りつつ怒る」ということに惹かれてきた。怒りそのものでもなく香りばかりでなく、「いかり」と「かおり」が混ざっている。重なっている。分けられない。ぶれないとしたら、そこなのだ。

「わたしが一番きれいだったとき わたしの国は戦争で負けた そんな馬鹿なことってあるものか ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた」(‥わたしが一番きれいだったとき)。

とても有名な詩だが、戦争で負けた国、ブラウスの腕まくり、一番きれい、卑屈な町、のし歩く。短い一節にこれだけのものが隣り合わせになって、怒って香る。「いかおり」だ。これが茨木のり子なのである。

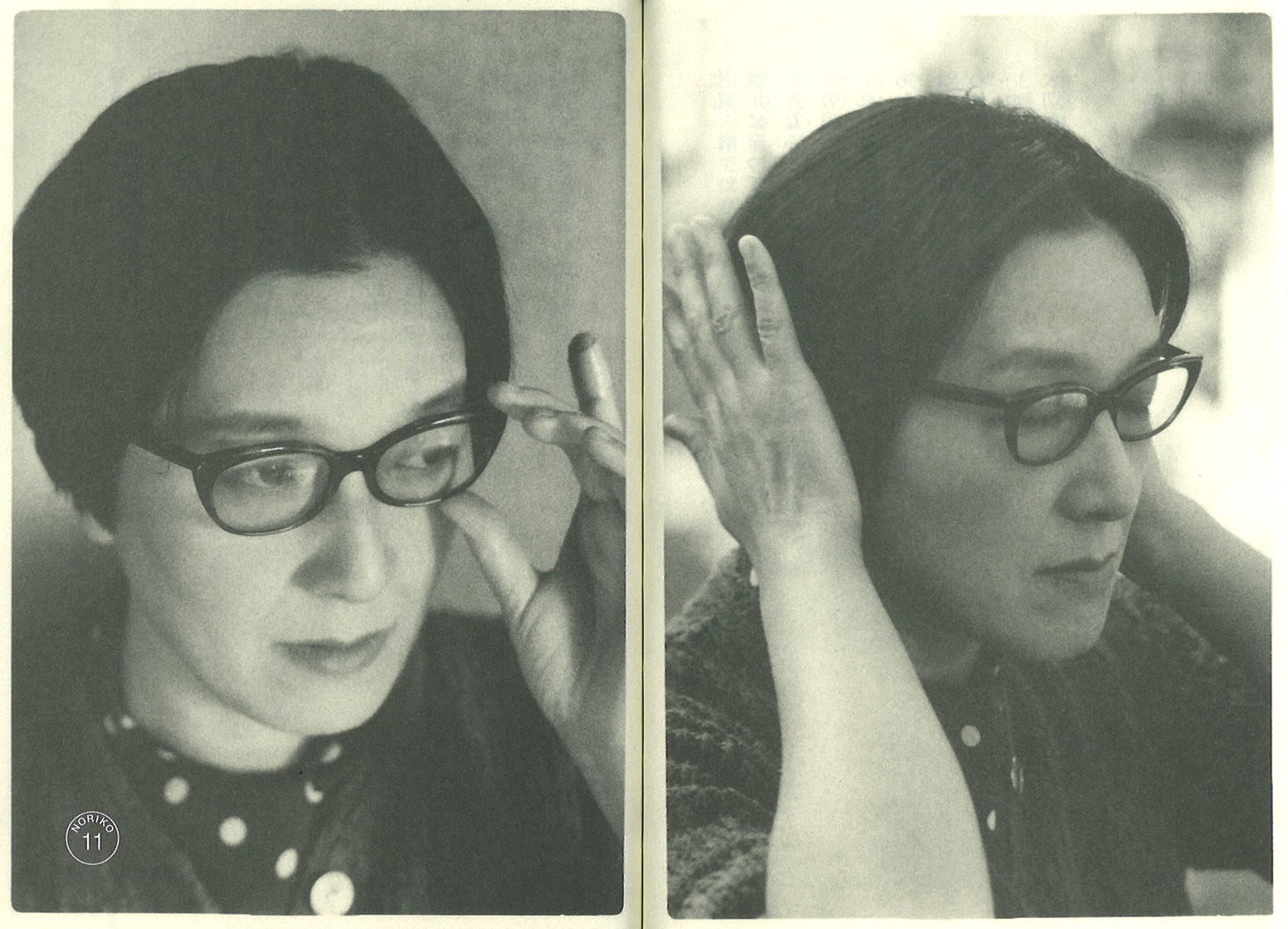

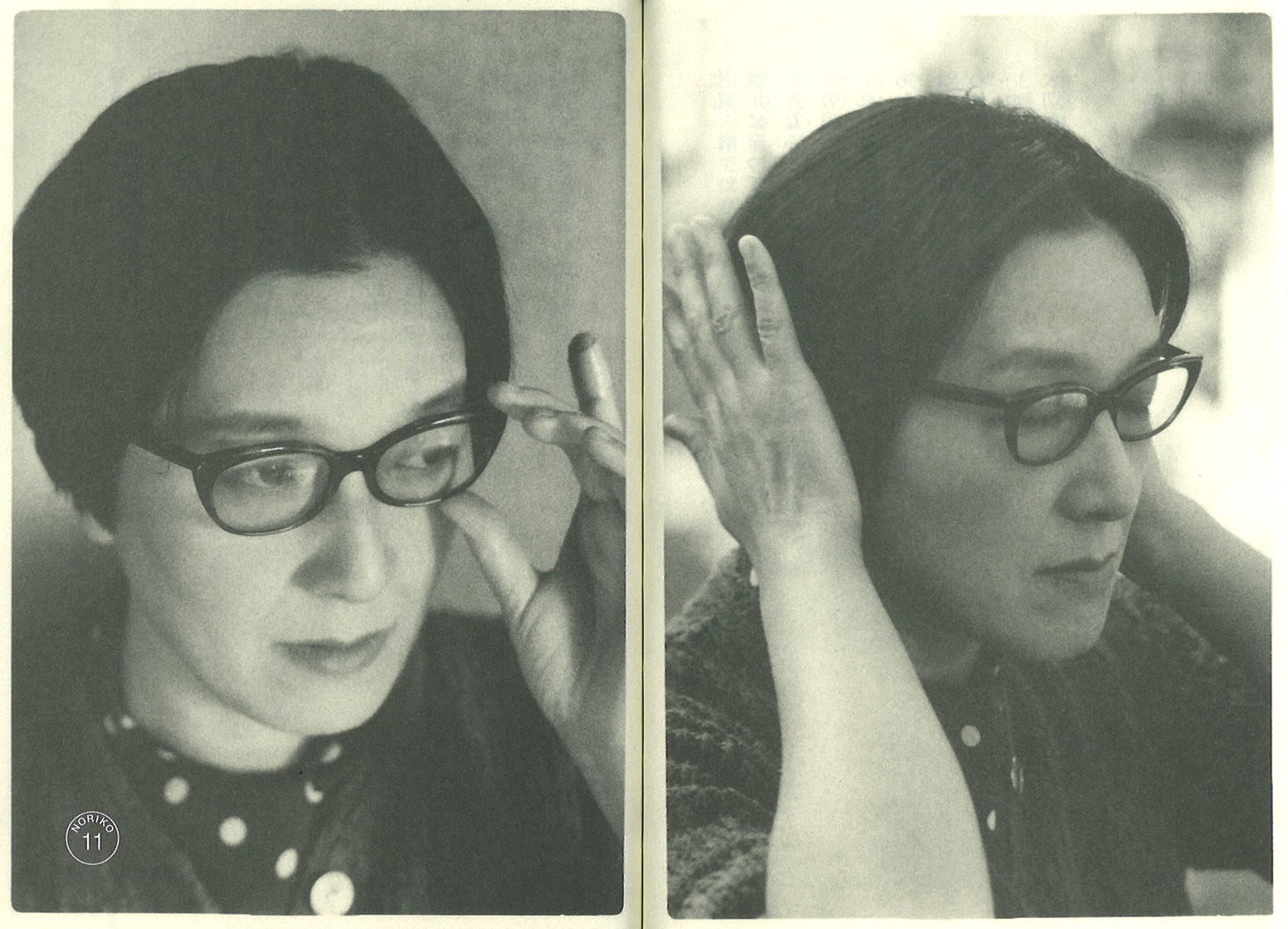

茨木のり子のポートレート

これまで自分で納得のいく顔写真をもっていなかったことから、親交の深かった詩人・谷川俊太郎に撮影を依頼した。

MUJIBOOKS文庫 人と物5 『茨木のり子』(発行:良品計画)より転載

小学校5年の11歳のときに日中戦争が始まった。同じ年にお母さんが病気で亡くなった。愛知県立西尾女学校に入ったとき、後妻のお母さんがやってきた。15歳で太平洋戦争がおこった。

父上は医者である。それまでは転勤が多かったのだが、16歳のときに吉良の仁吉の話がもちきりの吉良町吉田で病院を開業した。それもあってか、17歳で帝国女子医学専門学校に入った。いまの東邦大学薬学部だ。当時は女性は薬剤師になっておけば「つぶしが効く」と言われていたものだ。その1年生のとき、山本五十六の国葬にみんなが参加した。

昭和20年、春の空襲は学生寮、付属病院、学校の一部を炎上させた。毛布を切って急いで作ったリッュクサックに身のまわりのものを詰めて、ほうほうのていで郷里に戻ったら、そこは東海大地震で幅1メートルくらいの亀裂が稲妻型に走っていた。どこへ行っても怖ろしい日本だ。

19歳のときに学徒動員があって世田谷上馬の海軍療品敝で薬品づくりをしていると、敗戦の玉音放送があった。何を言っているのか、わからない。けれどもそれは、茨木のり子が「一番きれいだったとき」だったのである(実際、とてもきれいな人だ)。きれいだったけれども、私は実はひたすら逃げ腰だった、怖かったということを、のちに『はたちが敗戦』というエッセイに書いている。

敗戦直後、戦争に負けた卑屈な町にいて、急に戯曲や童話が書きたくなった。22歳で山本安英に出会い、ちょっとだけ戯作した(のちに「ぶどうの会」にもかかわった)。

23歳で医者の三浦安信と一緒になった。所沢に住んだ(へえ、所沢だったんだ)。見合いだったようだが、この「寡黙で古武士のような」夫に惚れた(詩の中にはしばしばYとして出てくる)。どう惚れていくかということが始まった。

一方で、もう一人の自分も動き出した。翌年、茨木のり子のペンネームで詩を投稿した。結婚して、もう一人が動き出したのだ。『いさましい歌』である。

「お待ち いまに息の根をとめてあげる がりがりとたうきびでもかじりたい日だ だまって 私の言ふとほりにおなり」と始まる。あとの詩句はのちのちの中島みゆきである。夫を愛した女の茨木と、このトーキビをがりがり齧る茨木は、ドッペンゲルガーだ。合致はしていないよね。

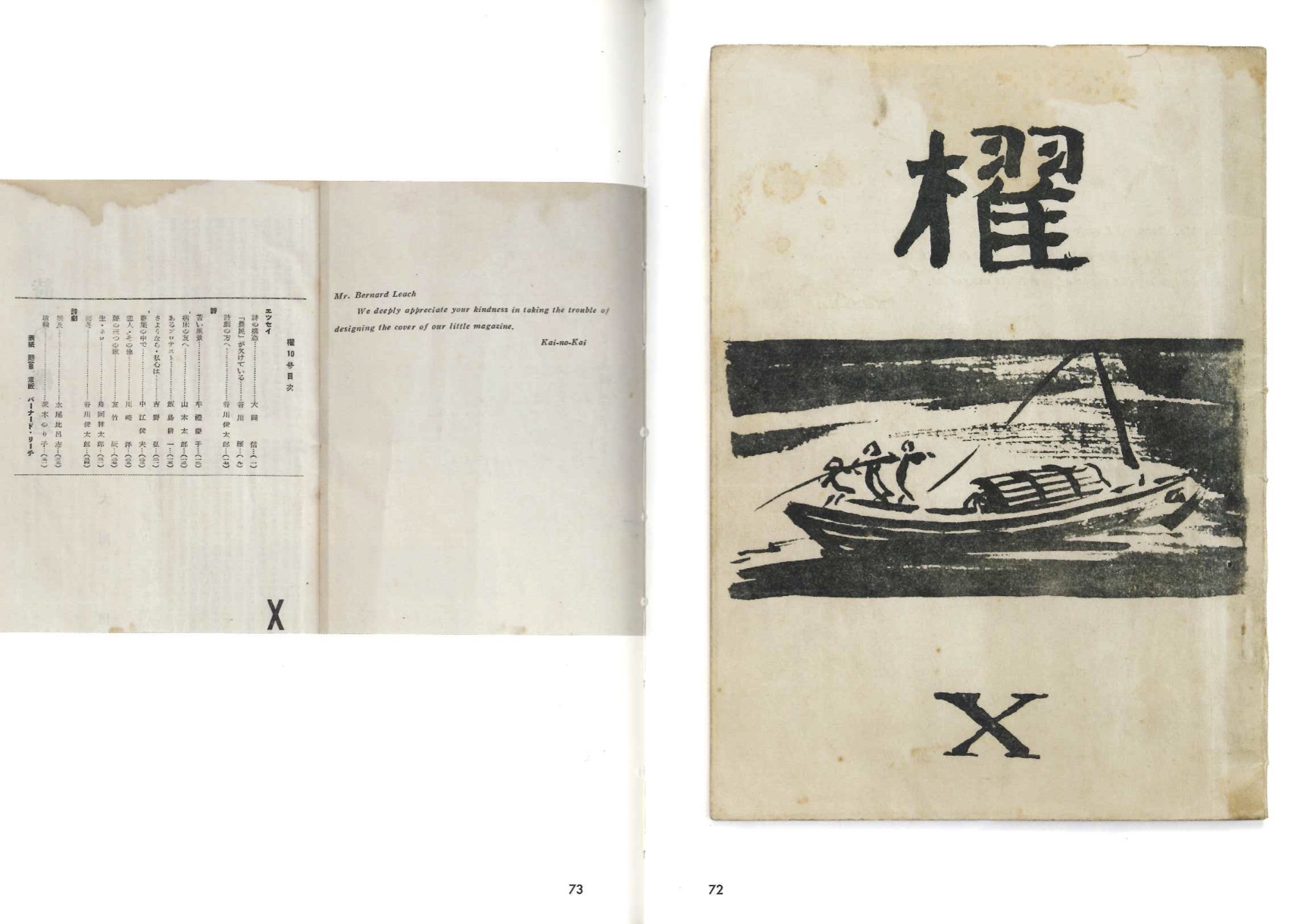

それから27歳で川崎洋らと同人誌「櫂」(かい)を創刊した。たった6ページの創刊号に川崎の『虹』と茨木の『方言辞典』が載った。しばらくすると谷川俊太郎や吉野弘や大岡信や岸田衿子が参加した。29歳で第一詩集『対話』を上梓した。昭和30年である。高度成長に背伸びして果実をもぎとろうとする矢先の日本だった。

詩集『対話』には、いま読んで、とくにどきまぎするものは少ないが、次の詩は「いかり」と「かおり」が交差する。

最終の2連が硬い屈託のない言葉でこうなっている。「耐えきれず人は攫む 贋金をつかむように むなしく流通するものを攫む 内部からいつもくさってくる桃、平和 日々に失格し 日々に脱落する悪たれによって 世界は壊滅の夢にさらされてやまない。」(‥内部からくさる桃)。

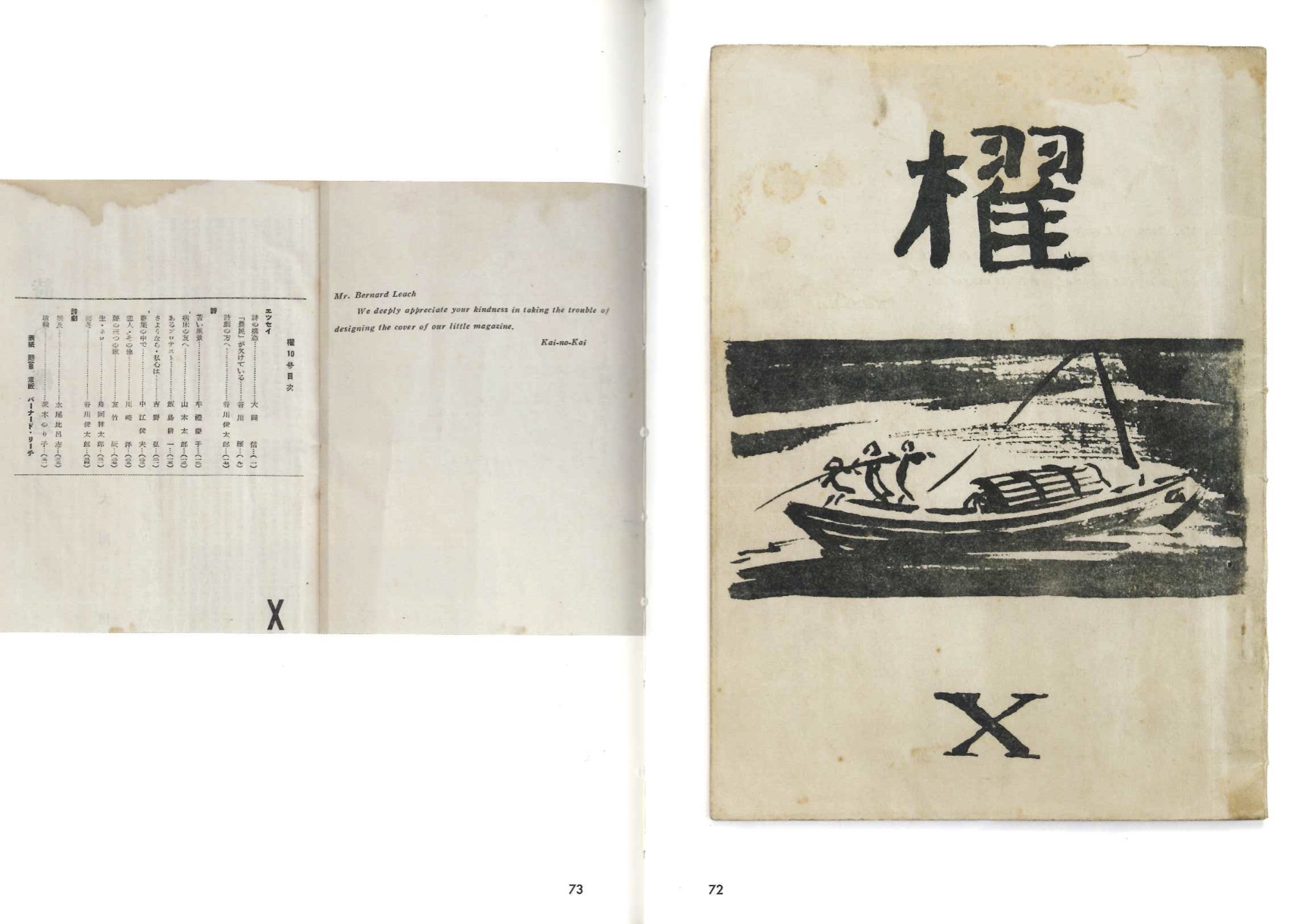

同人誌「櫂」第10号

表紙絵はバーナード・リーチ。

『茨木のり子の家』(平凡社)より

茨木のり子宅・リビングから見た食卓

左のリビングチェアは詩「倚りかからず」に登場したスウェーデン製の椅子。夫・安信の希望で購入した。

MUJIBOOKS文庫 人と物5 『茨木のり子』(発行:良品計画)より・撮影:永禮 賢

写真家の小畑雄嗣が撮った『茨木のり子の家』(平凡社)という楚々とした本がある。木村裕治が割り付けた。3度目の引っ越しで建てた東伏見の家だ。

茨木のり子と三浦安信の家だと言われないかぎり見逃しそうな2階建で、その部屋割り、椅子机、調度、本棚、スクラップブック、玄関、雑器も静かなものばかりだが、写真で見るとそのいちいちがこの二人なのである。一言でいえば、そうだなあ、「簡浄」というふうに感じる。

書斎の窓の上に一枚だけモノクロームのポートレート・ポスターが貼ってあって、それがアルトゥーロ・ミケランジェリであるのが印象的だった。

原稿用紙に綴った詩の文字も何点か写されていて、たいへん美しい。とてもいい字を書く人なのである(2014年の世田谷文学館で開かれた「茨木のり子展」であらためてゆっくりその筆跡を見つめました)。「あ」と「お」が左に傾いて、間架結構がくっつかない。

書斎

広さは6畳あまり。夫と共同使用していた。部屋を二分するために天井にカーテンレールがある。右上に貼られているのがアルトゥーロ・ミケランジェリのポスター。

『茨木のり子の家』(平凡社)より

玄関ドアの表と内側

レバーハンドルは堤商店製。

『茨木のり子の家』(平凡社)より

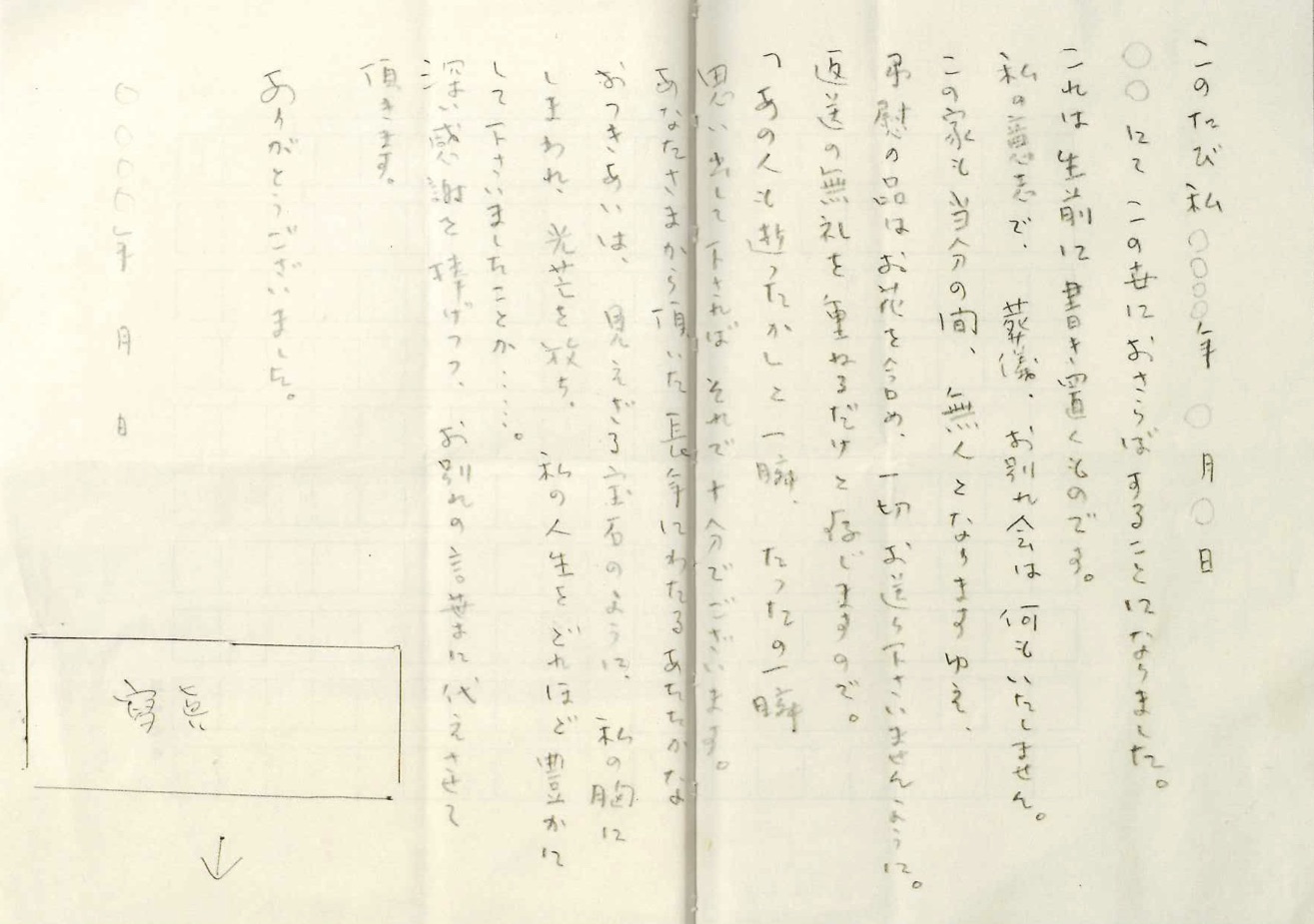

手書きの原稿用紙

没後発見された夫・三浦安信への想いを綴った未発表の詩の一篇。2007年、詩集『歳月』として出版された。

『茨木のり子の家』(平凡社)より

そういう家に33歳で住みはじめた翌年が60年安保だった。日本の左翼もノンポリも何かを咆哮した。詩人たちもぞわぞわ騒いだ。『見えない配達夫』を出した。そこに『敵について』という詩が入っている。「私の敵はどこにいるの?」で始まる。

「君の敵はそれです 君の敵はあれです 君の敵はまちがいなくこれです ぼくらみんなの敵はあなたの敵でもあるのです」と誰かが嘯くように続く。

けれども茨木はそういう嘯きを怪しんで、「敵は昔のように鎧かぶとで一騎 おどり出てくるものじゃない 現代では計算尺や高等数学やデータを 駆使して算出されるものなのです」と切り返す。「でもなんだかその敵は 私をふるいたたせない」とも思う。「組みついたらまたただのオトリだったりして 見方だったりして‥‥そんな心配が」出入りしたりする。

茨木はそのうえで次のように言う、「いいえ私は探しているの 私の敵を」と。また、「いいえ私は待っているの 私の敵を」と思うのである。そして、こう結ぶ、「私の敵! と叫ぶことのできる ひとつの出会いがきっと ある」と。

35歳のとき、夫君がクモ膜下出血で入院した。茨木はギョッとする。続いてお父さんが亡くなった。昭和40年、39歳だった茨木は何かに覚悟して『鎮魂歌』をまとめた。

茨木のり子と夫・三浦安信

愛知の吉良吉田海岸で。25年間の結婚生活をともに歩んだ。

MUJIBOOKS文庫 人と物5 『茨木のり子』(発行:良品計画)より転載

寝室の引き出し

のり子のNと夫・安信のY。イニシャルを目印に。

MUJIBOOKS文庫 人と物5 『茨木のり子』(発行:良品計画)より・撮影:永禮 賢

高度成長期を突っ走るなか、金子光晴(165夜)や沖縄出身詩人の山之口漠を応援するほかは、茨木は何にも与(くみ)していない。なんとか自分で賄えるように生きたかったからだ。だから『自分の感受性くらい』を書いた。

詩壇はそういう茨木のことを「現代詩の長女」と呼ぶようになった。なかなかうまいニックネームだ。

昭和50年(1975)、病気がちだった夫君が肝臓癌で死んだ。覚悟はしていたが愕然とし、悄然とした。どうしていいのか、わからない。呆然かな。何かの持って行き場が見つからない。茨木は韓国語を習い始めた。彼女は朝鮮語と言っていた。

夫のYを失ったことがかなりの衝撃波だったことは、その後に茨木自身が綴った文章や周辺の証言からもその波の跡がしくしくしていて、よく伝わってくる。そうとうに耐えていたのだろうと想う。けれども、半分怒りながら書き続けた。それしかなかったのである。タンカも切りたくなった。『自分の感受性くらい』は次のような詩だった。

ハングル学習に使った単語帳(左)と韓国の本が収められた本棚

(左)『茨木のり子の家』(平凡社)より

(右)MUJIBOOKS文庫 人と物5 『茨木のり子』(発行:良品計画)より転載

ばさばさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて

気難しくなってきたのを

友人のせいにするな

しなやかさを失ったのはどちらなのか

苛立つのを

近親のせいにするな

なにもかも下手だったのはわたくし

初心消えかかるのを

暮しのせいにするな

そもそもが ひよわな志にすぎなかった

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ

あらためて言うが、茨木のり子はどう見ても「ふつう」なのではない。普通ではなく、ひょっとすると、こんな言葉はないけれど、なんというか「負通」なのである。負をかこつのではない。ずうっと自分の生きてきた世に負が通ってきたことを詩う。

負を放ってもおかない。ちゃんと文句をつける。これには痺れる。もう35年くらい前のことだが、大岡信さんと何かのきっかけでこの詩人の話になって、「あの、男は駄目だの『王様の耳』のパンチアウトは効きましたねえ」「ほんとに、やられたね」と交わしたことがある。『人名詩集』の中の作品の言いっぷりのことだ。「女の言葉が鋭すぎても 直截すぎても 支離滅裂であろうとも それをまともに受けとめられない男は まったく駄目だ すべてにおいて」(‥王様の耳)というやつだ。

この一節に入る前に、次のようにもあった。「女たちは本音を折りたたむ 扉を閉じるように 行きどころのない言葉は からだのなかで跳梁跋扈 うらはらなことのみ言い暮らし 祇園の舞妓のように馬鹿づくことだけが愛される」というふうに。ちゃんと先手が打ってある。

はい、はい、参りましたである。こういう具合なのだから、言葉づかいにおいても「ふつう」のふりをしていながらも、負い目を避けない。『言いたくない言葉』には「その人の気圧のなかでしか 生きられぬ言葉もある」と、『日本語』には「嗜虐的に 言葉の流れは その本質は いやになるほど女に似ている」というふうに、ある。

長かった20世紀が閉じようとしていた平成11年(1999)、茨木は73歳になっていた。数年に一冊の詩集は出してきた。朝鮮語も上達してきた。好きに選んで『韓国現代詩選』をまとめた。思いがけず読売文学賞をもらった。けれども見るもの聞くものすべては斜交いで、ことごとくどこかが気にいらない。これまでしてきたことが、それでよかったのかも決めがたい。

ぼくも73歳のときに、これまでの成果のいっさいが自分にどのくらい深く突き刺さっていたのかを訝った。そして、何をどうしたらいいのかはわからないのだが、何かを強烈に白状したくなったものだった。でも、そういうときでも茨木は潔い。ずばり「倚(よ)りかからない」と書いた。

もはや

できあいの思想には倚りかかりたくない

もはや

できあいの宗教には倚りかかりたくない

もはや

できあいの学問には倚りかかりたくない

もはや

いかなる権威にも倚りかかりたくはない

ながく生きて

心底学んだのはそれぐらい

じぶんの耳目

じぶんの二本足のみで立っていて

なに不都合のことやある

倚りかかるとすれば

それは

椅子の背もたれだけ

『倚りかからず』(筑摩書房)

話題になった詩集『倚りかからず』の中の同名の詩だ。たしか「天声人語」がこの詩をとりあげたので、この詩集は爆発的に売れたと聞いた。茨木にとっては片腹痛いことだったろう。

平成18年2月17日、茨木のり子は東伏見の家で静かに命を引き取った。夫が罹った同じ病気、クモ膜下出血のせいだった。享年79歳である。ぼくは思い出した、「人間には 行方不明の時間が必要です なぜかはわからないけれど そんなふうに囁くものがあるのです」(‥行方不明の時間)と書いていたなと思い出した。

茨木のり子の魅力は何だったのだろうか。なるほどと思ったのは、谷川俊太郎が選んだ『茨木のり子詩集』(岩波文庫)に小池昌代の「水音たかく」という解説が入っているのだが、そこに茨木の詩は「ある遅れを最初から持っている」と書いていたことだ。そうか、「遅れ」なのか。

なるほど、そうかもしれない。とてもうまく茨木をあらわしている。マルセル・デュシャン(57夜)も「遅滞」こそがアートになっていくと言っていた。

後藤正治は淡々と評伝をまとめた。茨木のり子についての初評伝だ。『清冽』という表題にした(いまは中公文庫になっている)。たしかに清冽である。どこも濁っていないとも、すべて濁世とともに詩人として生きたとも言えた。茨木の大半の作品を読むのに一番入手しやすい『言の葉』全3冊では、井坂洋子が解説を担当して「賑やかな独り」と題した。

そんなふうに、惜しむ声が鳴りやまないなんてこととはつゆ知らず、茨木はあいかわらずこういうふうに綴っていくわけである。では、『寸志』から、どうぞ。

「言葉が多すぎる と言うより 言葉らしきものが多すぎる というより 言葉と言えるほどのものが無い この不毛 この荒野 賑々しきなかの亡国のきざし さびしいなあ うるさいなあ 顔ひんまがる」(‥賑々しきなかの)。

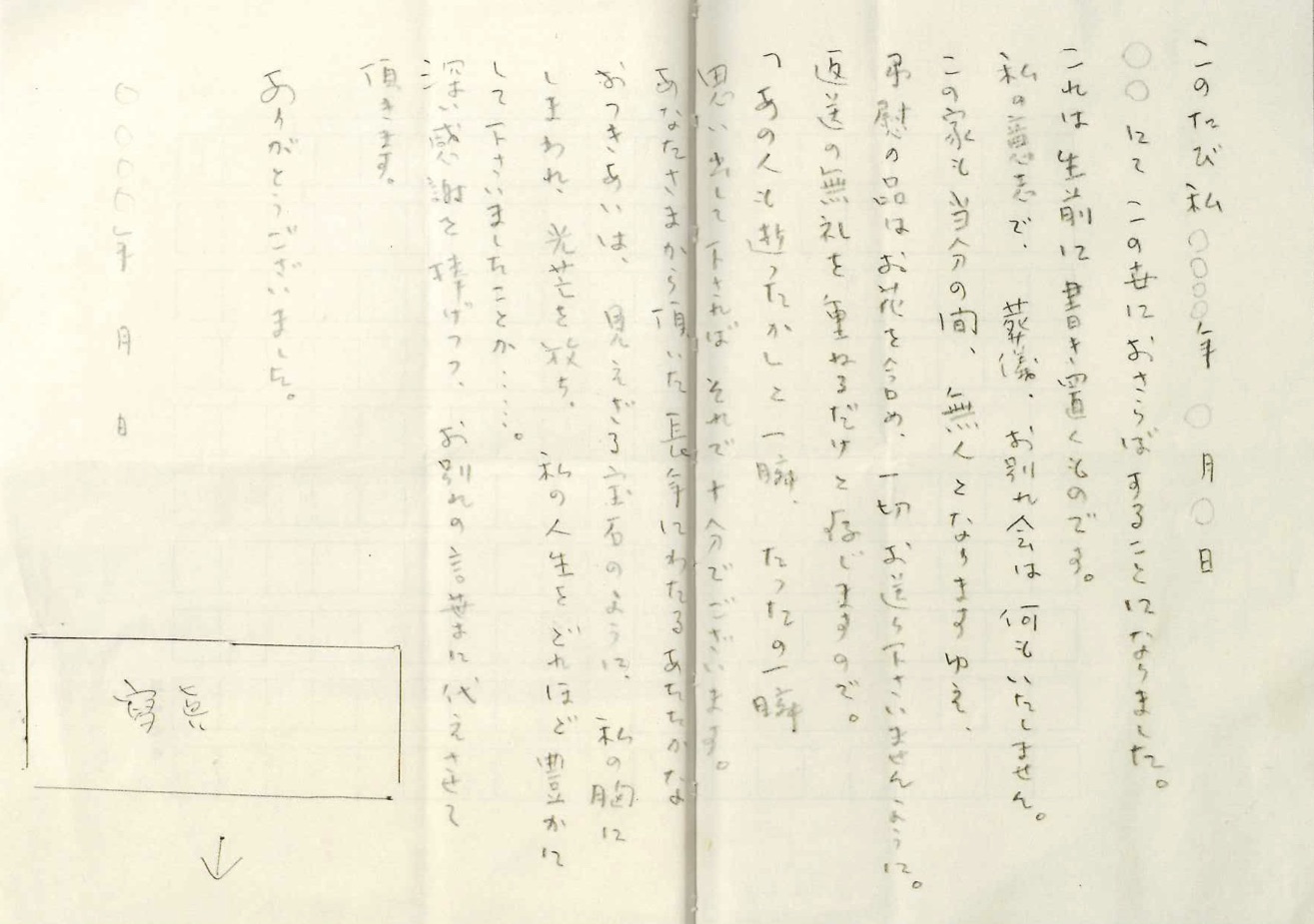

自筆の死亡通知の原稿

静かな最後を望み、死の前に親しい人のために書きおいていた。

『茨木のり子の家』(平凡社)より

夫が描いた肖像

夫・安信は絵が得意でよくのり子の肖像を描いた。今も寝室の壁に飾られている。

MUJIBOOKS文庫 人と物5 『茨木のり子』(発行:良品計画)より・撮影:永禮 賢

⊕ 倚りかからず ⊕

∈ 著者:茨木のり子

∈ 発行者:菊池明郎

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷:明和印刷

∈ 製本:矢嶋製本

∈ 挿画:高橋省三

∈∈ 発行:1999年10月7日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 木は旅が好き

∈ 鶴

∈ あのひとの棲む国

∈ 鄙ぶりの唄

∈ 疎開児童も

∈ お休みどころ

∈ 店の名

∈ 時代おくれ

∈ 倚りかからず

∈ 笑う能力

∈ ピカソのぎょろ目

∈ 苦しみの日々 哀しみの日々

∈ マザー・テレサの瞳

∈ 水の星

∈ ある一行

∈∈ あとがき

⊕著者略歴 ⊕

茨木 のり子(いばらぎ・のりこ)

一九二六(大正十五)年六月十二日、大阪に生まれる。幼年期を愛知県西尾市で過ごす。一九四二年、父の病院開業により、愛知県幡豆郡吉良町に移る。一九四三年、帝国女子医学・薬学・理学専門学校(現、東邦大学)に入学。一九四五年、十九歳のとき、学徒動員で海軍療品敝で就業中、敗戦の放送を聞く。翌年、繰り上げ卒業。戯曲や童話を書く。一九四九年、医師・三浦安信と結婚。一九五三年、詩学研究会に投稿していた川崎洋と詩誌「櫂」を創刊。一九七五年、夫、死去。一九七六年より、韓国語を習いはじめる。二〇〇六年二月死去。