父の先見

角川あすかコミックス 1990

そのころ、渋谷松濤のブロックハウスには男女7人と猫6~8匹と、そして少女マンガがドーキョしていた。1970年代のおわり近くまでのことだ。

十数本の細竹生い茂る陽の当たりにくい庭があり、ぼくと同居人たちとともに満月の夜のたびに屋上でジャパン・ルナソサエティをモヨーシていた。楠田枝里子や鎌田東二(65夜)や山尾悠子や南伸坊や佐藤薫がよく遊びにきていた。ここでぼくは、初めて萩尾望都(621夜)から山岸涼子までのセンレーをうけた。でもまだ、『ゴルゴ13』や『野望の王国』や『男一匹ガキ大将』も欠かさず読んでいた。

そのころ、麻布の元麻布マンションには男女5人と猫13匹(最大時)と犬2匹と、そして少女マンガがドーキョしていた。1987年くらいまでのことだ。

庭には泰山木が一本大きく聳えていた。ときどきM'sパーティをモヨーシていて、そこには田中泯・金子郁容(1125夜)・山口小夜子・奥村靫正・田中優子(721夜)・上野千鶴子(875夜)たちが遊びにきていた。ぼくは高野文子(108夜)にショーゲキをうけつつも、諸星大二郎の『孔子暗黒伝』や大友克洋(800夜)の『ハイウェイ・スター』なんぞにもボットーしていた。

そのころ、代官山近くの青葉台ホームズには男女4人と、猫3~6匹と犬2匹と、そして少女マンガがドーキョしていた。そこに1988年から10年ほどいた。

当時はNCRが所有していたホームズ共有の庭はコーダイで、みごとな桜が2本枝をのばしていたが、われわれはこの建物にいるガイジンたちが何かといえばバーベキューをやるのを嫌って、ほとんど庭には出なかった。ただ、このころの人の出入りはものすごく、誰が来ていたかなどとは、とうてい言えない。2階には人が渦巻く編集工学研究所があったのだ。

ぼくはそこで遂に大島弓子に出会った。少女マンガのファンには叱られそうな遅咲きだ。その最初が『毎日が夏休み』だった。セーシンなたくらみに驚いた。それからはとんとんとん、あらためて『綿の国星』から『F式蘭丸』までをちゃんちゃんちゃんと読んで、酔わせてもらった。おかげで吉本ばなな(350夜)が登場したときは、ふむふむすぐにこれは大島弓子の小説化だとピンときた。

つい先日の世界陸上で、ジャマイカの脅威ののっぽ男ウサイン・ボルトが100メートルを9秒58で駆け抜けて、世界新記録を出した。22歳の誕生日の200メートルは19秒19。

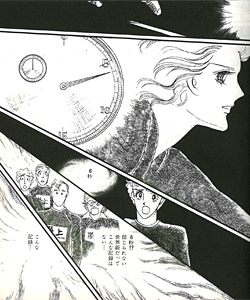

おおいにカンプクしたが、これは残念ながらF式蘭丸の疾走には及ばない。転校生の蘭丸はライバルの更衣(きさらぎ)クンの挑戦を受けて100メートルを7秒00で走ってみせて、学校中の話題となるのだが、そんなバカなことはないと更衣クンがストップウォッチ片手に走りなおさせると、今度はなんと6秒00で駆け抜けた。なぜこんなことになったかというのが、大島弓子なのである。

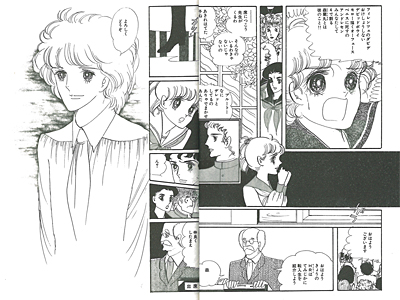

『F式蘭丸』の主人公の葉月よき子は、キスの話題にもついていけないほどオクテの、夢見る夢子サンだ。だから同級生がこぞってバカにしているのだが、そこへ以前からの友達だった蘭丸がグーゼンに転校してきた。蘭丸は少女マンガの鉄則によってすこぶる美形であり、学業も抜群によく、スポーツはなんでもござれ、しかも『罪と罰』を1時間で読破する。おまけに、これはどうかと思うけれど、4オクターブの音域もあるというのだから、カストラートまがいなのである。

が、それがよき子にとっては蘭丸のホントーの姿なのだ。その美形たるや、ミケランジェロのダビデ、化粧をしないデヴィッド・ボウイ、ギュスターブ・モローの描くオルフェウス、『ヴェニスに死す』のアンドレセンを足して4で割ったほどだと、葉月よき子は必死に説明する。

かくて蘭丸は少しずつよき子の心身に蟠るコンプレキシティを柔らかくほぐしていくのだが、話が進むと、最後の最後になって意外なことがわかる。蘭丸はよき子の幻想がたまさか現実化したものだったのだ。『F式蘭丸』のF式とは「フロイト式」のことだったのである。やっぱりボルトのほうが速かったのだ。

うっかり大島弓子の得意の手の内をあかしてしまったが、これはしかしながらまだまだ手の内のひとつであって、つまりは大島弓子流のアブダクティブな「面影」の思想なのである。

われわれは、いつしか「ソーゾーする」とか「クーソーする」ということが必ずしも想像力や空想力の敗退や失態にはならないということを、すっかり忘れてしまったドーブツになっている。何かを想像すれば何かが叶うというのではない。叶わぬまでもそれでも想像しつづけていくことが、かつては少年少女の「銀河鉄道」や「秘密の花園」だったのに、いつのまにか「そこにあるもの」だけがほしくなり、「そこにないもの」にソーゾーを駆使しなくなった。

それはもったいない。どこにも面影がいなくなる。それではせっかく浮かんだ面影の行く先がない。

いったい少年少女の首の上にくっついて、目を凝らさせ耳をそばだたせている、その大きなニューロンだらけの桃のようなものは何なのか。そこはソーゾーの源泉の桃であるはずだ。それならその桃を動かして、想像することのほうが現実になり、その想像的現実がときに自分の想像すら超えていくことだって、見えてくるはずだ。そういうことが、おこっていてもいい。

かつて少年少女だったころ、われわれはまさにそのことをこそ小さな桃に託していたはずである。だったら、その桃の中のイマジナリー・スクリプトを、いまなお新たに紡ぎ出していくことこそが重要だ。こうして、この紡ぎ出しのジッケン中に、大島弓子の少女マンガが出来(しゅったい)したのだった。

ごくおおざっぱにいえば、ここまでが『ミモザ館でつかまえて』(1972)から『F式蘭丸』(1975)をへて『バナナブレッドのプディング』(1977)までの佳日の大島弓子だったろう。

しかし、待てよと弓子サンは考えた。われわれが桃の想像力を失ってしまったのは、そのアタマの中を覗くべき「もう一人のわたし」を失ってしまったからではないのか。われわれが想像力を喪失したドーブツになってしまったのだとしたら、むしろドーブツのほうに想像力をもってもらって、そこに「もう一人のわたし」を引っ越しさせたって、いいではないか。

これはたいへんな転換だ。なるほど漱石(583夜)の猫やイヨネスコの犀ならそういうことを思いついたけれど、少女マンガには、その手はなかった。そして、そういう手法に進んでいったのが、いまでは圧しも押されぬ少女マンガ史上の名作の『綿の国星』だったのである。1978年の連載スタートだ。

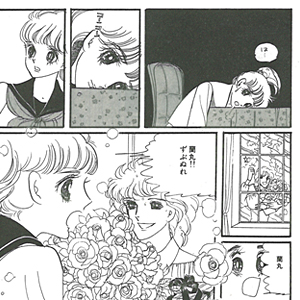

チビ猫の主人公にとっては、理想のボーイフレンドは飼い主の時夫クンである。捨てられた「わたし」を拾ってくれたのが時夫クンだった。だからチビ猫は「元気になったら、あんたにネズミをとってあげる」と心に思う。そして、その日をたのしくソーゾーする。

『綿の国星』のモチーフはこうして作動していくのだが、ここには想像による面影の成長というものが適確にとらえられている。しかし、それは人間のほうにおこっているのではなく、ドーブツのほうでのアブダクティブな想像力の進捗なのである。

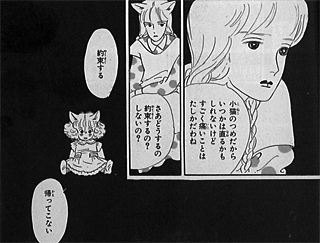

それゆえチビ猫が時夫に想像力のかぎりを託していくぶん、時夫のほうには「ひっつめみつあみ」の美少女が現れて、二人には、チビ猫すらほれぼれリソーとしたいほどのボヘミアンな恋が動いていく。そこでチビ猫は、小さな桃をいっぱいにはたらかせて考える。わたしはまだ子供の猫だから、たいした想像力も推理力ももってはいない。時夫と「ひっつめみつあみ」の将来に対するわたしの勘など当たらない。はずれるに決まっている。

チビ猫が自分の想像力の中にゲンカイを感じるという、この悲しい転調は、新しい大島弓子の作風になっていく。だから、このあとの展開は読者の予想をしだいに裏切っていく。時夫とのコーフクを断たれたチビ猫の前に登場してくるのは、美しいラフィエルという神秘的な猫なのだが、チビ猫はこういう相手には想像力をもはやつかわない。いくら美しかろうと同類のドーブツが相手ならば、チビ猫はむしろ本来を取り戻せるはずなのだ。

案の定、ラフィエルがかっこよくも冷酷に、ダンディなほど残酷に振る舞うのだが、チビ猫はそんなことにはちっとも動揺しない。プロポーズをしてくると、チビ猫はにべもなくこれを蹴る。

これは、チビ猫が当初に抱いた「いつか人間になるんだ」という望みを断ち切らせることで、ドーブツの側の桃の中で自身を超越していく大島弓子なのである。

そのため、ここからの『綿の国星』ではチビ猫はケーケンを積み重ねる猫になっていく。オトナの猫たちの発情期に直面し、海外旅行もし、拒食症にもなり、新鮮な魚しか食べない流れ猫の哲学も知るのだが、そういうケーケンのわりには自分が成長していかない者であることも知る。

ようするに、大島弓子のチビ猫は猫ドーブツを通して、かえってドーブツ的である人間社会をびしばし描いていくことになったのである。

これではいかんと弓子サンが思ったかどうかは、知らない。だが、ぼくにはそう思ったように感じられるほどの傑作が『毎日が夏休み』(1989)だった。これは正真正銘、現代文学を超えるブンガクになっていた。

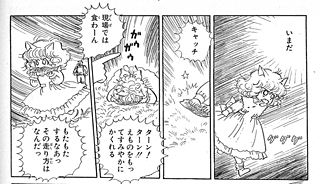

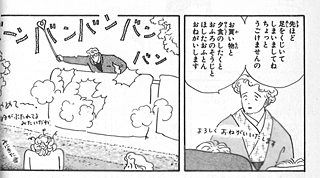

林海寺スギナがいる。スクラップ家族の一人で、今日も元気に登校拒否をしている13歳の少女だ。新興住宅地に義父のオトーサンというのがいて、なんがか家にばかりいたがる。オカーサンは前の人と10年前に離婚して、このオトーサンと再婚した。だから義父なのだ。ところが、これが出社拒否男で、結局、会社を辞めた。やむなく二人はなんでも屋を始めた。

そういう始まりの『毎日が夏休み』には、「負」と「歩」があって、それが世間とへんてこにずれながら、そして突如として毎日が夏休みになるほど充実するというふうになる。

かくてスギナはなんでも屋「林海寺社」の社長となり、オトーサンにキングス・イングリッシュと、世界の風俗・歴史・産物・人々の気質・ことわざ・政治・経済・数学・物理などを、紅茶を飲みながら身に浴びることにした。それが、いまでは懐かしい夏休みの日々だった。スギナの勝利だ。学校や学習というものは、このようにして身近でおこっていくものなのだ。

ただし、途中は、オカーサンが変だ。突然、「当分、帰りません」と一枚の紙を残していなくなった。草本紅子というオトーサンと変なカンケーにある婦人もニコニコして現れた。そのうち、家出をしたオカーサンが帰ってきて、「いままで何をしていたと思う?」と聞く。そんなこと、わかりっこない。「職をさがしていたの」「赤坂のクラブのホステスするわ」なのである。

どうもかなりの高給らしい。それでオカーサンが宣言をする。「わたしがその高給であなたがたを雇います」。

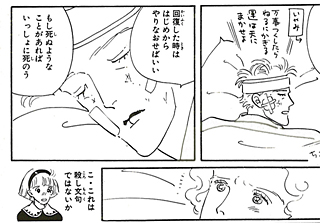

けれどもすべては悪化するばかり。オトーサンは仕事の途中でケガをして、オカーサンは過労で倒れ、二人とも入院してしまった。めっきり収入はなく、もちろん入院費もかかる。オトーサンは病床で、「仕方がないのだから死ぬときは一緒に死のう」と言うばかり。

では、こんなていたらくで、この話はどうなるのか。江島サンという奇特な人が現れて、メンドーを見てくれることになったのだが、おかげで全員がなぜか元気に復帰して、みんな仕事をバリバリして、「林海寺社」はどんどん大きな会社になったのである。いまではスギナは毎日が夏休み‥‥。

この話は、縮めていえば、スギナが新興住宅地の住人たちの「他愛もない欲望」を代行してあげるというところに成り立っている。それをドシロートの血縁のない父と娘がやっていく。

欲望の代行とは、近代社会が発明したしくみの本質である。スギナはその代行という宿命を、とうてい現実味のないホーホーで引き受ける。ついに、よき子は蘭丸の幻想にも到らず、チビ猫への本能回帰をおこすこともなく、社会そのものにネオファンタジーの種を拾いに出ていったのである。

これはメルヘンをもって鳴る少女マンガにおいても、新たな方向の登場だった。もはや「意識の幻想」なんてものよりも、社会の隙間にいくらでも幻想は芽生えるというホーホーだった。バンザイ、大島弓子サン。

むろん、以前からのモチーフもちゃんと生きている。とりわけ大島弓子お得意の、ふらふらしたオカーサンがちょこまか介在しているのがその象徴だ。ファンにおなじみの、いつも大島作品で不可解に笑わせるオカーサンだけれど、しかしこれとて、ユーモアから出たリプリゼンテーションではなかったのである。ぼくが思うには、そもそも大島弓子は母性なんぞからは始めっから逸脱しようと決めてきた人なのではなかったか。

だいたい絶対少女は母性なんてヒツヨーがない。逆にどこかで母性にめざめた者たちは、行く末ずっと絶対少女ではありえない。そういうところは、大島弓子はずっと一貫している。

が、このへんまでは、まだ半分だろう。ここにさらにオトーサンがおかしくなっていかなければいけない。父なるものは、母性以上に当初から喪失しているべきなのだ。ジュリア・クリステヴァ(1028夜)のアブジェクシオンなのだ。だから、『毎日が夏休み』では、オトーサンは義父。そういうオトーサンであればこそ、一緒に死のうというふうになる。

いやいや、ムツカシーことをこれ以上に説明する気はないけれど、このような大島弓子のホントーの「けなげ」というものに、ぼくはいつも泣かされるのである。胸が詰まってしまうのだ。

いまやぼくも、もはや風変わりな共同セーカツをしなくなってしまっている。猫たちの数もへっている。そういう日々にびっちりと社会と会社が攻めこんでいる。「林海寺社」ほど大きくないが、会社もあれこれ手術をしながら保ってきた。それで困っているというのではないけれど、でも、夏休みが見当たらない。さあ、さあ、誰がスギナになってくれるのか。それともぼくが義理のオトーサンになるべきなのか。

ちなみに『綿の国星』の最後には、点茶という猫が出てくる。点茶はビョーキで動けないふりをしたり、悪さをしたりして、そのセキニンをチビ猫に押し付ける。あわよくばチビ猫を追い出すつもりになっている。

それで、どうなったかは、原作に当たってほしいけれど、そこで近ごろになってぼくが思うのは、やっぱりスギナとともにチビ猫も近くで一緒にいるべきだということなのである。

そういう共同セーカツ、どうも何かがまたぞろ待望しているらしい。それまで、何かがもてばいいけど――。

バイバイマイマイ、夜は瞬膜の此方にあって、そこでは猫草かいかい、お月様は、ふん。