自民党と小沢民主党の選挙政治。

リーマン・ブラザーズの倒産とAIGの救済。

社会保険庁の体たらく、汚染米、医療崩壊、家族の殺人。

これって何かの悪夢の再現ではないか。

どうも1985年あたりから始まっているらしい

“変な日本”というものがあるようだ。

中曽根、レーガン、おいしい生活。

中流、地上げ、村上春樹。

そのときひそかにプラザ合意が結ばれていた。

ある日突然に福田首相が政権を放り出し、自民党の出来レースのような総裁選が走りはじめたと思ったら、おやおやなんと、アメリカ4位の証券会社リーマン・ブラーズが巨額の負債をもって倒産した。負債総額は6300億ドル(64兆円)。同じ日にバンク・オブ・アメリカが証券第3位のメリルリンチを買収する決定をした。およそ500億ドルのお買い物である。

何という一昼夜。これでアメリカも懲りるかと思ったとたんのその2日後、今度は政府がAIGに対する850億ドル(9兆円)のつなぎ救済融資に踏み切った。いろいろ見解がとびかっているが、CNNを見ているかぎりは、しきりにアメリカ企業における「モラル・ハザード」(倫理の欠如)が取り沙汰されている。国家と企業の倫理が狂っているというのだが、はたしてそれだけか。むろん各国の株価が軒並み急落し、反発し、また埋没し、日本の株式市場も大混乱しつつある。当然だろう。

けれども、そういうことはどうでもいい。日本は“グローバリズム大好き”の只中にあるはずなのに、あいかわらず世界でもアジアでも孤立しきったままで、ではそれなら本気に孤立しているかというとそうでもなく、アメリカにべったり依存しながらそっけなく継子扱いされ、加えてロシアからも中国からもあしらわれたままに、ジャパン・パッシングやジャパン・ナッシングされているだけなのだ。EUとは依然つながりすらないままにある。「モラル・ハザード」というなら、社会保険庁や汚染米がそうだろうが、日本のほうがずっとひどくなっている。

それで、みんなでコンプライアンスを大事にしましょうねというわけだが、これまたおかしな方向転換である。そこまで「アメリカの反省」の受け売りなのかと言いたくなってくる。

なぜこうなったのかという話はゴマンと披露されている。けれども、あまり説得力のある説明なんてない。ぼくは、こういう日本ならもうちょっと本気で混乱したほうがいいとずうっと思ってきたのだが、世の中には、なぜ日本がこうなったのかを犯人当てのごとくにほじくり出したり、逆に、それでも日本は大丈夫だということを数字をあげて説明する者が圧倒的に多く、これまたいつも、うんざりさせられる。

だいたい日本では醒めた見方やペシミズムは極端に嫌われる。そういう風潮がある。それらは一括して「現実逃避」だとみなされるか、さもなければ「ネクラ」とみなされる。けれどもぼくはむしろ、少年のころから「寂しいことはカッコいい」とか「一人ぽっちはおもしろい」と感じていて、言ってみれば「負」は痛快なものだ、勇気のあることだとずっと考えてきたほうなので、むしろ悲観的であれペシミスティックであれ(それだけでは足りないのだが、それはいまはさておき)、「負の思想」の効能をあえて強調してきたほうなのである。

まして勝ち組と負け組とを分けるだなんて、とんでもない。負けて結構、負けなくてどうする。負を怖れるな、かえって負を大事にしなさいと、そう言いたいし、そう言ってきた。つまりは美輪明宏(530夜)同様に、「負の先取り」をしておきなさいと、そう言いたいほうなのだ。それを「日本という方法」にもあてはめたい。

そういう見方からすると、日本はあまりにも成長と現状維持ばかりにこだわって、かえって本体をズタズタにしつつあるとしか言いようがない。“忘れもの”も多すぎる。その“忘れもの”を思い出す前に、あまりにズタズタになりすぎるのはさすがに困るけれど、自分たちが陥っている“無策な強気”に気がつけないのなら、むしろもっと混乱したほうがいいはずなのだ。しかしそれにしても、いつからこんな日本になったのか。

本書は、日本と世界が大きく変わった線引きを1985年に求めてみようという一冊である。どちらかといえば軽いノリの、お気楽な一冊だろうが、ひとつの“日本最近史”を見るにはベンリなので俎上にのせてみる。ようするに、ここから四半世紀、ニッポンはたいして反省もしていないし、躍動もしていないという意味で。

まず、なぜ1985年なのかということだが、これは1985年にさまざまなことが劇発集中しておこっていたからではない。プラザ合意やゴルバチョフの登場や男女雇用機会均等法こそ大きいが、この年の筑波万博や電電公社民営化や阪神タイガースの優勝くらいでは、とうていビッグエイジとは言い切れない。このくらいの出来事は日本列島にもしょっちゅうおこっている。

しかし日本には以前から「国運40年周期説」というものがあって、次のような上昇期と下降期が40年ごとに交代してきたといわれている。

①1868~1904(明治維新から日露戦争まで)上昇期

②1905~1945(日露戦争後から大戦敗戦まで)下降期

③1946~1985(戦後からプラザ合意まで)上昇期

④1986~2025?(バブル経済から?まで)下降期

これによると、1985年は40年周期の境い目にぴったりあてはまる。著者はこの線引きに注目して、本書を1985年のために仕上げたようなのだ。しかしこの説が当たっているのなら、いま日本は国運減退期の半分くらいをすぎたあたりにいるわけで、残念ながらあと17年ほどは衰運をかこつということになる。

コンドラチェフの周期だってあやしいのに、こんなおおざっぱな説が妥当なのかどうかは、むろんわからない。わからないのだが、本書の著者は少なくとも、この第3期まではけっこう当たっているのではないかというのだ。とくに1985年に境界があるのは当たっているのではないか。それが証拠に‥‥と、そんな気持ちで本書を書いたのだろう。

まあ、何とでも言えるようには思うのだが、たしかに1985年あたりに何かの一線があったような気もする。幻想と誤解と自惚れと無知とが一緒くたに渦巻いていたこと、ぼくもよく憶えている。サブプライムローン・ショックに続くリーマン・ブラザーズ・ショックに揺れ動く夜は、こういう本を案内するのもいいだろう。

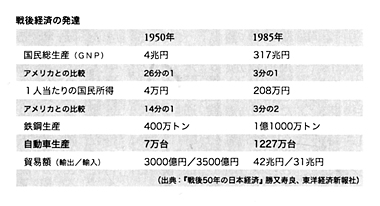

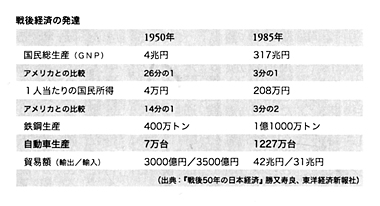

戦後の35年間、日本のGNPは80倍になり、一人当たりの国民所得は50倍になった。輸出は140倍、輸入は90倍である。いくら昨今の中国がめざましいといっても、ここまで急激ではなかった。

1950年と1980年の日本戦後経済の比較

それでついつい日本は調子に乗りすぎた。「経済大国」だと自分で言い出して(のちの宮沢首相は「生活大国」とさえ言い出して)、ニューヨークの目抜き通りの土地やビルをせっせと買いはじめた。それが80年代に入って対米輸出がますます急増すると、事情は一変、全米各地の自動車工場が軒並み閉鎖され、全米自動車労組の連中がハンマーでトヨタやホンダの車を叩き壊したのだ。これが1983年の春だった。

翌年、アメリカの貿易赤字は1300億ドルとなり、その3分の1の350億ドルが対日赤字となった。1985年にはそれが500億ドルになる。かくして3月28日のこと、上院議会が「日本の市場開放の成果が上がらないのなら、輸入制限による報復措置をとる」という議決を採択、外相安倍晋太郎にギボンズ下院議員が恐喝まがいに詰め寄った。むろん安倍はハイハイと言うことをきく。ジャパン・バッシングがこうして公然化した。

通産省があわてて「輸入品いかして、わが家も国際化」というおバカなキャッチフレーズを掲げ、中曽根首相はもっとあけすけに「国民一人当たり100ドルの外国製品を買いましょう」という記者発表をした。日本の首相はアメリカの頼みなら何でもイエスなのである。10月には「国際協調のための経済構造調整研究会」が首相の諮問機関としてつくられ、翌年にはこれが悪名高い「前川レポート」になった。

ここに日本は、世界近代国家史上でもチョーめずらしい「輸入拡大を国家目標とする国」になったのだ。

中曽根元首相の記者発表

「輸入品をもっと買いましょう」と国民に呼びかけた

アメリカはどうしたかといえば、「双子の赤字」(財政赤字と貿易赤字)に悩まされながらもレーガンが再選されて、レーガノミクスに取り組み、「小さな政府」と「強いアメリカ」を打ち出した。いよいよもって新自由主義と市場原理主義が唸りを挙げて作動しはじめたのだ。テッド・ターナーはこの年にCNNの全世界配信を開始、ドナルド・トランプがヤッピー文化のシンボルとなり、アイアコッカはクライスラーを蘇らせたのだが、実はポストモダン思想にはやくも翳りが見えて、男たちのあいだにはエイズが急速に広まっていった年でもあった。

もしも東西の距離が縮まって、そのぶんグローバリズムが広がっていく元年というものがあるとすれば、1985年だけではなく、この前後に西側世界の首脳がやたらに大きく、やたらに長く君臨していたということが隠然たる背景にあったということがあげられる。

レーガン、サッチャー、ミッテラン、コールはそれぞれ10年以上の長期政権で、中曽根が6年(185年は在位4年目)、そこに東南アジアのリー・クアンユー(シンガポール)、マハティール(マレーシア)、スハルト(インドネシア)のそれぞれ20年以上の安定長期政権が加わり、加えてさらにミハエル・ゴルバチョフがデビューしてきたわけだ。

北朝鮮の金日成の50年、鄧小平の30年は特別としても、韓国の全斗煥でも7年である。これだけの首脳が揃っていればサミットも抑止力をもつ。そのうえでゲームはグローバル化するか、もしくは膠着化する。そういう成りゆきになるのは、必定だ。あるいは綱引きが長引いて、ちょっと緊張をゆるめた国に内部変化と矛盾がたまっていく。これも必定だ。実は日本がそうなっていったのだ。

こうして1985年9月22日、ニューヨークのホテル・プラザに先進5カ国(米英仏独日)の大蔵大臣と中央銀行総裁が集まって、基軸通貨のドルに対して、参加各国の通貨を一律10%~12%の幅で切り下げるため、外国為替市場での協調介入をするという取り決めをした。「プラザ合意」だった。

これで一気に円高がはじまり、1ドル250円が一気に120円に向かっていったことは、記憶にまだ新しい。日本の大蔵大臣は竹下登である。竹下はホテル・プラザでは自身から発言をして、いそいそ円高に賛成してみせた。為替レートの急変はふつうならアメリカへの資本流入にも影響を与えるはずだったのだが、そこを日本の資金がナンピン買い(価格が下がるごとの買い増し)をして、アメリカ国債を買いつづけてあげたのだ。ベーカー財務長官からすれば、竹下クンよくやった、なのである。

1984年~1987年の円ドルレートの推移グラフ

85年9月のプラザ合意以降急速に円高が進んだ

それでどうなったかといえば、日本はバブル経済の誘蛾灯に誘われるように突入していき、そして、どどっとこけたのだ。

これをふつうは、円高対策のための低金利が過剰なマネーサプライを生み、それが土地と株式市場に向かったためにバブルになったと説明するのだが、さあ、どうか。銀行やキャピタリストがあれこれ勝手な誘導をしたとしか思えない。おかげで森ビルがアークヒルズを打ち建てたのは翌年すぐのことだった。このころのニッポンは、どこでも「地上げ」ばかりの日々だったのである。

住友銀行によるゴールドマン・サックスへの出資、日本長期信用銀行によるグリニッジ・キャピタルの買収、日本生命によるリーマン・ブラザーズとの業務提携なども、この時期で、これですっかり新自由主義が金融界にはびこった。それが小泉・竹中まで続くことになったのだ。

しかし、1985年が何かの低迷のスタートなっているというなら、むしろ日本人が挙って「中流意識」をもってしまったことのほうが、ぼくにとては信じがたいほどの、とてもあやしい現象だった。

1985年というのは昭和60年のことである。筑波で科学技術博(つくば博85)が開かれて、ぼくは「テクノコスモス」というベンチャーパビリオン(京セラなど7社の参加)の演出を頼まれていた。またこの年は、電電公社が民営化されてNTTになった年でもあって、松岡正剛事務所の総力をあげて『情報の歴史』の発刊にこぎつけたばかりだった。

科学技術を賛歌するつもりも、高度情報化を称賛するつもりもなかった。「テクノコスモス」館には「1/fゆらぎ劇場」をつくって東洋の山水画と動物進化の相似律をだぶらせて25台のマルチプロジェクターで動かし、別のフロアーには大伴克洋(800夜)君に頼んでギクシャクとしか動かない巨大な風神雷神ロボットをつくってもらった。『情報の歴史』は、直立歩行によって地球に君臨した人類が、情報と身体とメディアを駆使してどのように世界を情報化・編集化していったのかということを、その矛盾と葛藤をまじえてクロニクルにしてみたものだった。

しかし時代はそんなふうな方向には目も向けない。糸井重里の「おいしい生活」が広がり、「マル金・マルビ」が流行し、金曜日にはワインを買って土曜日には汗を流せる「違いのわかるネスカフェ」を飲む中流時代がやってきたのである。なにしろ日本人の9割知覚が中流意識をもっているという、そんな統計結果もあるほどだ。のちに“総中流社会”と揶揄された。これはそうとうに、やりきれない。

84年開業した有楽町「マリオン」。百貨店文化が到来した。

時代は家庭も社会も学校も、

ニュースも遊びも身体も、その世界を差異化していった。

ひとつ、家庭は変わってしまったのだ。1983年に発売されたファミコンが大当たりして、この年は「スーパーマリオブラザーズ」に猫も杓子も熱中しまくった。ぼくもやってみたけれど、たいてい5分でゲームオーバーだった。一方、本書にはふれられていないのだが、85年前後は、浅田彰は『構造と力』で中沢新一(979夜)は『チベットのモーツァルト』を刊行して、翌年からはニューアカ旋風がおこっていたのだし、東京ディズニーランドが83年に開園してからは、全国にテーマパークが目白押しとなり、それとともに「おたく」がいよいよ蔓延すると、全国の高校中学で校内暴力が頻繁におこるようになってもいた。

ひとつ、学校も変わってしまったのだ。それらを象徴するのは1985年から始まった朝日ジャーナルの「若者たちの神々」の連載と、都内に第1号のブルセラショップが開店したことだった。加えれば、久米宏の「ニュースステーション」が開始した年で、つまりは「世界」は家庭からも学校からもはみだしたのである。

ざっというならそういう1985年だが、やはりこれでは何かを抉り出したとはいえない。1985年がターニングポイントだったとも言いにくい。だいたい村上春樹現象が語られていない。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』は1985年の出版なのである。

世界はポストモダンにも向かえず、ディコンストラクションもおこらなかったのだ。ただずるずるとリキッド・ソサエティに向かっていったのだ。ということはどういうことかといえば、つまりは、この年の前後に何かの線引きの可能性があるのだとしたら、むしろ「線引きできない意識」のスタートがあったというふうに思うべきだったのだ。リキッド・ソサエティは液状なのだから、実は線引きなんてムリなのである。

だからこれらを議論するには、たとえば、東浩紀の『存在論的、郵便的』(新潮社)や、大塚英志の『「おたく」の精神史――1980年代論』(講談社現代新書)や、また1248夜にもちょっと紹介した斎藤環の『解離のポップ・スキル』(勁草書房)のような本も、平行して織り成していく必要があるわけだろう。

あるいは、加藤典洋(1142夜)や大澤真幸(1084夜)が70年代初頭までを「欠如の時代」、70年代後半から80年代を「欠如の不在の時代」、90年代を「欠如そのものを欲望する時代」というふうに捉えたたことなども、参照する必要があるだろう。そういう話をしなかったのは、今夜はぼくも、いささかリーマン・ブラザーズに何かをかこつけすぎたようだった。

なお本書の著者は1960年生まれで、日商岩井に入ったのちにアメリカのブルッキングス研究所に勤め、その後は経済同友会の調査役をへて、いまは双日総合研究所をつくっている。今後、どんなエコノミストぶりを発揮するのかはわからないが、本書の末尾を「1985年は、日本人にとってかなりいい時代だったように思える」と結んだのは、ぼくとはまったく逆の感想で、ほとんど理解しかねるものだった。