なぜトラックはアキハバラに突っ込んだのか。

なぜ青少年は、みんなキレるのか。

問題はオタクにあるのか、巷にあるのか。

いったい「萌え」って何なのか。

本書はこれらの疑問を、

早くから「東京の趣味化」として捉え、

実はそこに「人格の偏在」と「未来の喪失」とが

おこっていたと見抜いていた。

派遣社員の青年が二トントラックのエンジンをふかして群衆の只中に突っ込み、福井で買った三〇センチのダガーナイフを振りまわして、あっというまに七人の男女を殺害した。巻き添えをくった負傷者も少なくない。アキハバラの歩行者天国でおこった無差別殺傷である。

この殺傷事件については、青年の生い立ちと事前行動とが取調べの進捗による供述報道やマスメディアの執拗な追跡によってあきらかになるにつれ、さまざまな憶測やコメントを殺到させた。事件の暗部を浮き彫りにすることが、まるで奪いあうような勢いで語られている。一時間に一〇〇〇件にのぼるケータイ・サイトへの書き込みがあったことは、ケータイ文化に悍ましい奈落があることを告げ、青年が明日の従事もおぼつかない派遣社員であったことは、ただちに格差社会の問題や勝ち組と負け組による「ねじれ社会」論に飛び火した。

が、この青年がなぜわざわざアキハバラを選んで“一切の清算”をめざしたのかということについては、ぼくが知るかぎりはほとんど本気な議論は出ていないままになっている。彼はアキハバラでなくとも、どこでも手当たり次第の殺人をしたがったのか。そうではあるまい。

本書は、日本の首都の新たな様相を「趣都」と捉えた森川嘉一郎が、鮮やかな手際でアキハバラを分析したものである。「萌える都市アキハバラ」というサブタイトルがついていて、カバーデザインもいかにもサブカルっぽくなっているので、その手のものかと思いきや、どっこい、かなり本気な都市文化論になっている。

森川は子供のころからワシントン、ロンドン、シドニー、千葉(サイバーパンクなチバ・シティ?)に育って、早稲田で建築を学んだのちは石山修武の研究室に所属して、建築と意匠の研究を専門としてきた特異な経歴の研究者である。石山さんは第二回織部賞(一九九九)の受賞者でもあった。森川はその弟子だ。

なかなかおもしろい本だった。ただし本書は二〇〇三年の出版だから、その後のアキハバラの変貌、たとえばメイドカフェの動向やヨドバシカメラの巨大ビルの進出などについては触れられてはいない。けれども、十分にアキハバラが何であるかを多角的に指摘した。だいぶん前に読んだ本だったが、アキハバラ事件とともにふと思い出して取り上げることにした。帯には、磯崎新の「東京のいま、についてのこの新しい解釈学的視点が、これまでの景観論、計画論、共同体論のすべてを無効にしてしまうだろう」という大仰な賛辞が、赤いインクで刷ってある。

もっとも本書については、オタク本格派の連中からは「よくできたペテン」ではないかという批判もあれこれ出されたのだが、そのことは最後にふれることにする。

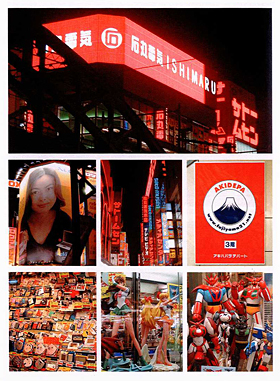

一九八〇年代まで、アキハバラは家電の街だった。宣伝文句でいうなら、「電気のことなら石丸電気、石丸電気は秋葉原」「電器いろいろ秋葉原、オ・ノ・デン」「あなたの近所の秋葉原、サトームセン」だったのである。

石丸電気のテレビCFより

1980年代までの秋葉原は「家電の街」だった。

ところが、郊外のロードサイドにコジマやヤマダ電機などの量販店がどんどん登場し、ビックカメラといった巨艦店舗がしだいに都心の重要地を占めるようになってくると、家電製品は一挙に低価格競争に巻き込まれ、アキハバラは「家電のメッカ」とは言えなくなってきた。

そこでアキハバラの家電店は、主力商品をパソコンと周辺機器に移していった。一九九〇年にラオックス・ザ・コンピュータ館がオープンしたことがターニングポイントだったらしい。ついでチェーン店がDOS/V館、Mac館、モバイル館などを構え、部品店の多くもパソコン部品を揃えるようになった。それで何がおこったかというと、家族連れで家電製品を買いにきていた客層が、だんだん男性中心に移行した。

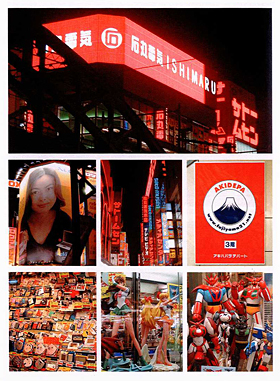

1990年にオープンしたラオックス・ザ・コンピュータ館(左)と

パソコンの前身となるボード型マイコンキットをいち早く販売し、

日本の「パーソナルコンピュータ発祥の地」として知られるラジオ会館(右)

それにつれてアキハバラのシンボルであるラジオ会館が変貌していった(ぼくの学生時代のアキハバラはラジオ会館のことだった)。もともとは家電とオーディオと電気関係の部品でほぼ埋められていた各フロアーが、最初は五階以上にパソコン商品が並び、それがじょじょに各階を覆っていくとともに、一九九八年に劇的な変化を遂げたのだ。ガレージキットやフィギュアで有名な海洋堂がラジオ会館の四階に入ったのである。これを合図にしたかのように、翌年にはメインストリートにラオックス・ホビー館が生まれ、二〇〇〇年には「コミックとらのあな」一号店が誕生した。

海洋堂の移転はアキハバラとフィギュアを結びつけた。それだけではなく、コミック動向やアニメキャラのアキハバラにおける屹立を促した。サブカルっぽくいえば、「萌え」の文化をアキハバラにもたらしたのだ。ちなみに海洋堂は、ぼくも学研・カコスタジオ・田宮模型などとともにずっと注目している工作者グループで、その変遷と全容については、宮脇修一『造形集団―海洋堂の発想』(光文社)、『進め海洋堂』(ワールドフォトプレス)、『海洋堂通信』(主婦と生活社)などに詳しい(のちのちぼくも、勇んで大阪の海洋堂を訪れて宮脇さんらと意気投合した)。

ラジオ会館の変質がなぜアキハバラを「萌え」に変えていったのか。森川はいくつかの推断を通して、ここには九五年からテレビ放映された庵野秀明のアニメ《新世紀エヴァンゲリオン》、九七年まで放映された武内直子の《美少女戦士セーラームーン》、九六年発表のテレビゲーム「サクラ大戦」などの影響が見てとれると言う。

とくに《新世紀エヴァンゲリオン》の爆発が大きい。テレビ東京系列で約一年にわたって毎週放映された後に、すぱっと打ち切られたことも決定的な引き金になっているのではないかと言う。

《新世紀エヴァンゲリオン》はガイナックスが企画制作し、庵野が演出監督をしたファナティックなまでにファンを熱狂させたテレビ・アニメである。キャラクターデザインは貞本義行、アニメーション監督は鶴巻和哉。画面に文字をふんだんに入れてみせた演出でも話題をまいた。碇シンジ、綾波レイ、惣流・アスカ・ラングレー、葛城ミサト、赤木リツコらの登場人物は、あっというまにオタクたちを虜にしていった。多くの解説本も出まわり、なかには兜木励悟の『エヴァンゲリオン研究序説』ⅠⅡ(データハウス)といった“学術書”もひそかに読まれていったのだが、そのブレイク絶頂期に放映が打ち切られ、その余韻はオタクが引き取るしかなくなってしまったのだった。

しかし、このような一連の出来事がアキハバラを「趣都」に変えてしまったということを森川に導かれて理解するには、また、その趣都アキハバラで無差別殺人をおこしたくなる青年が突如として出現したことを漠然とながら理解するには、もう少しいくつかのオタク的な背景を知る必要がある。

まずは「萌え」である。これはアニメのキャラクターに「萌える」者たちがふえてきたことに始まる。「萌える」は平たくは「好きになる」ことだけれど、この世ならざる子が好きで好きでしょうがなくなるという意味合いがこもる。

だから原則は誰に萌えてもよく、たとえば《アルプスの少女ハイジ》のクララに惹かれるのなら“クララ萌え”、「ときめきメモリアル」の藤崎詩織がいいとなれば“詩織萌え”、堂高しげるの『全日本妹選手権‼』なら“妹萌え”で、ようするに「かわいい」ならクララでも『名探偵ホームズ』のハドソン夫人でも妹でも何でも萌えるのだが、ただし、萌えるのはたいていは引きこもり型のオタクたちなのである。ということは、「萌え」とはかれらの一世一代の「初恋」なのである。

萌え要素を意識した堂高しげるの『全日本妹選手権』

このような「萌えのオタク」の精神構造を、精神医学者たちはしきりに「解離」(dissociation)というキーワードで解こうとしてきた。たとえば“ビリー・ミリガン”や“冬彦さん”のような多重人格的傾向のことを、医学的には「解離性同一性障害」というのだが、これを、なんらかの過去の外傷が自身に回帰して人格の多重化をおこし、アイデンティティをおかしくさせているとみなすのだ(→千夜千冊エディション『心とトラウマ』参照)。それがいつのまにか「萌え」と結びついた。

このような見方は、先日、死刑が執行されたばかりの「宮崎勤」の事件が白日のもとにさらされて以来の通り相場になっている。詳しくは斎藤環の『解離のポップ・スキル』(勁草書房)というそのスジの名著を見られるといい。斎藤は環境生態学を修めた現場のお医者さんである(もっとも本書は、そうした精神分析的な解読はいっさい試みてはいない)。

それにしても「萌え」とは奇妙な感覚だ。実在の女性に惚れるのではなく、作中キャラクターに惚れる。それも文芸的に解釈されたものではなく、「絵になるキャラ」に惚れる。それが「キャラ萌え」だ。奇妙な感覚であるにもかかわらず、堀田純司の『萌え萌えジャパン』(講談社)によると、いまや「二兆円の萌え市場」になっていて、なんだこれはと愕然とさせられる。

いったいいつからこんなことになったのかと思う向きも多いだろうが、「萌え」のルーツをたどることなら、すでに何人もの手によって研究済みだった。いくつかの説がある。少女マンガ『太陽にスマッシュ!』の高津萌というキャラに入れこんだ連中が「萌~っ!」というファンコールを言い始めたという説、NHK番組「天才てれびくん」の中のアニメ《恐竜惑星》の萌の人気が爆発したという説、《美少女戦士セーラームーン》の土萌ほたるが火を付けたという説、いろいろだ。

絵を見ればわかるとおり、これらのキャラはいずれも「あどけなさ」を残した少女たちである。未発達・未成熟の魔力というものだ。そういう女の子が自分に甘えてくれるか、自分が甘えられると思いたい。けれどもこんな女の子が世の中にいるわけもないので、オタクはひそかにアニメ・キャラだけに萌えるわけなのである。これらが当時のパソコン通信の掲示板を通して一気に広まったことは、おそらくは漢字変換が容易なメディアで「萌え」現象が起爆したことをあらわしていた。

こうして《エヴァ》の綾波レイやアスカが登場してきたのである。とりわけアニメショップ「ペーパームーン」で、九六年に等身大フィギュア第一号となった綾波レイのばあいは、それをとりまく現象は神話的ですらあった。朝日新聞は九七年四月七日の夕刊に、ついに「綾波レイ、アニメ美少女は五三万円」という見出しを打った。三〇体の等身大フィギュアのうち、戦闘服のフィギュアに五三万円の値段がついて、それを含めて完売したという記事だ。

ペーパームーンが発売した綾波レイの等身大フィギュア

しかし「萌え」がわかったところで、アキハバラの犯罪とはまだつながらない。そこには「キレる」が関与する。「切れ」ではなく、「切れる」でもない。キレるのだ。こちらは漢字変換がない。

これについては《エヴァ》の主人公のパイロット、碇シンジが敵の使徒と戦うたびにキレていたことと関係があるらしい。シンジは十四歳の設定だが、シンジがキレることによってロボットが暴走し、敵を倒してもその暴走はとまらず、ついにシンジはロボットと完全融合がはたせる。逆にいえば、キレないかぎりは攻撃性は生まれないし、未来との合体もない。

「萌え」であって、かつ、キレていく。この「モエ」と「キレ」の出会いはかなり異様な取り合わせであるが、このような縫合こそオタクの「逆ギレ」という言葉もつくっていったのだった。しかもこの「キレる」にはつねに「癒し」が対応しつづけた。

では、こうした「モエ」と「キレ」の結託はラジオ会館の変貌とともに初めておこったのかといえば、そんなことはない。いくつもの前史があった。森川はそれをうんとさかのぼって、ウォルト・ディズニーと手塚治虫との比較や「東京の未来」を描いたトレンディドラマやコミックのいくつかの作品を通して、透視する。

ディズニーはアニメ初のトーキーで音を付け、マルチプレーン・カメラとテクニカラーの導入で、かつてない映像スペクタクルの劇的展開をみごとに成功させた。そこにはセルアニメによる技術的特性がいかされている。

セル画は表面に線画をトレースしたのち、裏側から厚く塗りつぶす着色をほどこすようになっている。このセルをオモテのほうから見ると、塗りムラもタッチもないつるつるの絵柄をつくることができる類いまれな技法になっている。このセルアニメの特性が、アニメーター一人ずつの技量をこよなく均質化させ、実際には気が遠くなるほど手間のかかる膨大な制作作業を、みごとに分業化させる魔法の杖になった(アニメ映画のラストに出てくるスタッフ一覧の多さを思い出してもらえばいいだろう)。それとともに実験技法であったアニメーションは、ディズニーによってしだいに娯楽産業の王道に向かって変化した。

ただしディズニーは、アニメに『シンデレラ』や『白雪姫』や『不思議の国のアリス』などのヨーロッパ童話やファンタジーを移入するにあたって、厳格なプロテスタントらしく、徹底して「残酷」と「性」を排除した。そしてそのぶん、愛嬌と新たな未来的人間性(アメリカ的未来性)を付与するようにした。新たなアメリカ的未来性とセルアニメの特色がしっかり結びついた。

日本のアニメ(ジャパニメーション)は、どうだったのか。まったく異なっていた。アメリカのセルアニメをそのまま流用しつつも、コンテンツがそもそも違っていた。

日本アニメは過激な戦闘シーンを導入し、性的関心をぞんぶんに引きおこす美少女を配し、過度の光フラッシュや(ポケモンのように)、異様な文字群を(エヴァンゲリオンのように)、好んで持ち込んだ。なぜ、そうなったのか。

森川によると、そのことは手塚治虫の『奇子』を見ればわかると言う。『奇子』は土中の地虫が何度も脱皮するように、少女から急速に成熟した女に変身した。手塚は、そこをこんなふうにト書で説明した。「みなさんは、生後まもない乳呑み児が、からだに外傷も汚点もなくつややかで、未完成のみずみずしさに充ちていることをご存じであろう。奇子がちょうどその状態に似ていた」「彼女の肉体は幼さとひよわさの中に、マネキン人形のような人間ばなれした清潔さをもっていたのだった」というふうに。

これは手塚が「セル画肌」とでもいうべき感覚を、新たなエロスとして発見したからではないか。ディズニーがヨーロッパの残酷な要素も少なくない童話をドリーミーなアメリカン・ファンタジーに変質させたように、手塚はアメリカのセル画の感覚を日本独自のエロティシズムに変質させたのではないか。森川はそう、推理した。

考えてみると、日本の女性の描き方にはたしかにちょっとめずらしい描法の歴史があった。平安時代は「引目鉤鼻」であるし、奈良絵本は浄瑠璃姫のように「お姫さまタイプ」であり、江戸の浮世絵の美人画はたいていが「春信ふう」「歌麿ふう」なのだ。つまりはすべての美人美女たちが「理想的な遊女」なのである。

その美女表現にひそむ「略図的原型」の方法的伝統のようなものは、一方では伊東深水らの日本画の美人に、他方では竹久夢二・高畠華宵・中原淳一の可憐少女にまで受け継がれ、そのまま少女コミックの美女にまでつながったとも言える。

森川はさらに、手塚の『ブラック・ジャック』におけるピノコに着目した。ピノコは外科医ブラック・ジャックが手術によって蘇生させた少女で、ブラック・ジャックのアシスタントをする。ピノコは胎児のころにできそこないの肉塊(畸形嚢腫)となって双子の姉の体に入ってしまっていたのだが、それをブラック・ジャックが取り出して合成皮膚で包んだのである。そのためもあって、十八歳であるのにずっと幼児語のような喋り方をする。つまりは、ピノコは「萌え」の母型ともいうべき美少女なのだ。

こうなると、話はまたさかのぼる。実は鉄腕アトムこそ、そのような「萌え」の手塚的アーキタイプ(原型)であったということにもなってくる。下腹部以外は肌色の体をすべて露出させた鉄腕アトムのキャラクターとしての外観は、バットマンやスーパーマンやスパイダーマンのように、肌をタイツや外装で覆っているアメリカンコミック・キャラクターとは、まったく別物なのだ。鉄腕アトムこそ、まさにセル画フェティッシュの日本的原型だったのである。

手塚はアメリカに対する防衛的心理からこのような外観を思いついたのだろうか。森川は、手塚にはそういう意識があったはずだと言いつつ、それとともに、そのような外観を日本人の「心情の内向性」に結び付けたのではないかと見た。そして、そうでなければ、コミケ(コミック・マーケット)で、あのように日本の青少年が互いにつるつるの萌えキャラを熱っぽく交換しっこないはずだと推理した。

コミック・マーケット会場に押し寄せる青少年

開会を告げるアナウンスが流れると会場には拍手が起こるという

(東京ビックサイト)

柴門ふみの『東京ラブストーリー』がコミック発のトレンディドラマの先駆けとなったことは、いまや現代史のジョーシキになっている。一九九一年の放映だった。

ラブストーリーとはいいながら、そこにはヨーロッパの伝統としてのラブロマンスも、アメリカが好むオードリー・ヘップバーン主演の《ティファニーで朝食を》や《ローマの休日》のようなラブコメディの性質も、まったくなかった。アバンチュールですらなかった。もっと特異な特徴は「東京のラブストーリーです」と謳いながらも、東京がほとんど描かれていなかったということだ。すでに柴門ふみにして、東京の未来をほとんど期待していなかったのである。

このことをさらに決定づけたのは、劇画や少年アニメのほうだ。一九九〇年に完結した大友克洋の『AKIRA』のネオ東京は、最初から廃墟として描かれていた。これは、国家が計画建設した首都に対する幻滅の表明なのである。《エヴァ》で箱根の地下に建設された第3新東京市も、国家計画によるジオフロントにもとづいているという設定で、未来に向かわないレトロフューチャーのテイストに徹することになっている。

東京はどんなに最新技術を結晶させたところで、もはやこのような作家たちの目には「失墜した首都」だったのだ。それゆえ日本の未来を描くには、むしろ自分の未来の一郭だけを描けばいいという発想もありえた。

高橋留美子の『めぞん一刻』は、大学受験に上京してきた青年が下宿の管理人である若い寡婦を好きになるという話で始まるのだが、その関係はたいそう歯痒い一進一退がくりかえされるばかりで、結ばれるまでにはずいぶん時間がかかる。おまけに舞台は東京のどこかの「一刻館」という時の流れに取り残されたような古めかしいアパートのみである。そのほかに出てくる舞台は「時計坂」という一郭だけ、あとはすべての東京が捨象されていた。

九一年連載開始の星里もちるのマンガ『りびんぐゲーム』になると、主人公の青年が勤務する零細会社が、移転先に決めていたビルが欠陥工事で傾いてしまったため、青年のマンションの部屋が零細会社のオフィスになっていったという設定で、そのため社員は、青年の日常生活に向けて出社してくることになる。そういう話だ。

もはや東京という全体はない。少なくとも全体の未来なんて、誰も期待していない。あるとするなら、その極端な一部が何かに化けたものが新東京なのである。

秋葉原の街の断片

巨大な看板文字、累々と積み重なる商品、

ポーズを決めるフィギュア

これであらかた見当がついたように、実はアキハバラとはこのような首都東京のなかの「ロケ・オタク」になっていたのだった。誰が計画したのでもない。誰かがこっそり仕掛けたのでもない。企業の談合によるのでもない。百貨店戦争が火を付けたのでもなかった。九〇年代前後から始まっていた「趣味の固有化」や「趣向の街区化」が勝手にもたらした格別の遷移だったのである。

そもそもアキハバラが電機街になったのには、敗戦後のちょっとした事情がかかわっていた。敗戦直後、秋葉原の近くに電機工業専門学校があって、そこの学生がアルバイトで始めたラジオの組み立て販売が大当たりしたのが、ひとつのきっかけである。そのため、電気関係の露店商が秋葉原に集中した。電機工業専門学校はいまの東京電機大学になる。

けれども一九四九年に、GHQが道路拡幅整備の名目をもって露店撤廃令を施行して、この闇市は危機にさらされた。そこで露店商組合が陳情した結果、東京都と国鉄が秋葉原駅のガード下に代替地を提供するという措置をとった。これで露店商が様相を変えてそこに鈴なり状態がつくられることになり、やがてこれがラジオ会館や電機街の発祥地になっていったのだった。

もうひとつ、きっかけがあった。戦前から秋葉原に店をもっていた広瀬商会が全国に地方ネットワークをもっていて、そのため遠方から仕入れ目的の小売業者や二次卸し屋が秋葉原を訪れるようになった。広瀬商会はいまのヒロセ無線にあたる。

この二つばかりのきっかけが、そのままずっと「ある一郭」として延長され、そこに海洋堂の移転とともに、オタク・エヴァンゲリオンで火ぶたを切った「萌えの流入」がおこったのである。

日本の造形模型界を担う海洋堂が主催する立体造形物の祭典

『ワンダーフェスティバル』会場風景

(東京ビックサイト)

以上は、アキハバラ無差別殺人事件の容疑者の心情を説明するための解説ではない。オタク論でもない。むろん「萌え」現象の解明にもなってない。アキハバラという「趣都」は、しだいにアニメのなかでおこった出来事を反芻するしかない方向に向かって特区化してきたという話なのである。

本書は、こうしたアキハバラ事情の背景として、さらに「前衛の後退」「建築のシェルター化」といった興味深い論議も展開しているのだが、今夜は省くことにした。またオウム事件との関連もいくつか指摘されているのだが、そのあたりに興味があるなら本書に当たられたい。

本書に対しては途中にも書いたように、いくつかの批判も加えられてきた。とくに「創」編集長で、オタク第一世代である唐沢俊一は「あれは、よくできたペテンではないか」と発言し、森川がアキハバラを綺麗に描きすぎていると文句をつけた。わかりやすくいえば、アキハバラ論とオタク論は別物だという論議なのである。

それは、そうかもしれない。オタクの社会学は大澤真幸を筆頭に、東浩紀の議論であれ、大塚英志の議論であれ、ほとんどアキバ系とは結びつけられてはこなかった。「萌え系」ですらなかった。それならぼくも、そのうち唐沢と岡田斗司夫が対談している『オタク論!』(創出版)や大塚英志の『「おたく」の精神史』や斎藤環の『解離のポップ・スキル』などを千夜千冊していく必要があるのかもしれない。まあ、約束はできないけれど……。

附記:アキハバラについては、すでにいろいろの考察書や案内や、あやしげな本が出ている。たとえば、石井威望『秋葉原からの発想』(サンケイ出版)、森川のセンセーである石山修武の『秋葉原感覚で住宅を考える』(晶文社)、小林たかや『秋葉原人』(エール出版)、藤山哲人『萌える聖地アキバリターンズ』(毎日コミュニケーションズ)、島川言成『秋葉原バックギャモン』(日刊工業新聞社)あたりから始まって、編集案内ものの『アキバカルチャー解体新書』(あおば出版)、『アキバが地球を飲み込む日』(角川SSC新書)、『秋葉原完全攻略マップ&ガイド』(山と渓谷社)、『アキバ萌えまっくす』(竹書房)、『今日からはじめる秋葉原』(ネコ・パブリッシング)、『アキバ系電脳街の歩き方』(アスペクト)、『秋葉原主義!』(オーム社)などまで。ごく最近には堀田純司の『萌え萌えジャパン』(講談社)が気を吐いている。そのほか秋葉原手淫研究会なるものがビレッジセンター出版局で何冊ものあやしい本も出しているけれど、アキハバラ無差別殺害事件とそのあとのホコテン休止のあと、さてアキハバラ論がどのようになっていくかは、まだわからない。