ウィリアム・ターナーの一枚の絵。

そこに描かれた金色に輝く樹。

それはネミの森と湖のシンボルだった。

その金枝が女神ディアーナ(ダイアナ)に守られている。

この一本の枝をめぐる森の王とその殺害の物語。

この金枝からジェームズ・フレイザーの

あの壮大な想像的編集が始まった。

ネミの森の湖のかたわらに立つ一本の黄金の木の枝。ウィリアム・ターナーが描いたこのたった一本の「金枝」をめぐって、まさに目眩くような壮大な推理をはたらかせた男、ジェームズ・フレイザー。ぼくがこの男にどれだけ憧れたか、諸君にはわかるまい。それというのも、ぼく自身がその理由がわからなかったのだから――。

古代、その森は「森のディアーナ」(ディアーナ・ネモレンシス)とよばれ、その湖は「ディアーナの鏡」とよばれていた。イタリア中部の小さな村の奥にある、いまは静まりかえった森と湖だ。

フレイザーはそのネミの森に伝わる物語に注目をする。伝説によれば、かつてこの森には女神ディアーナ(ダイアナ)に仕える祭司がいて、「森の王」の称号をもっていた。任期は殺されるまで。もし新たな者がその「森の王」になろうとするなら、その祭司を殺すしかなかった。ただし、ひとつ不思議な約束事があった。祭司と戦って新たな「森の王」となりたい者は、湖のほとりの「金枝」を折らなければならない。

なぜ、このような伝説があるのか。古代ギリシア・ローマが伝えてきた数々の物語の筋書きでは解けそうもない。もう少し奥にある各地の伝承までさかのぼる必要がある。

フレイザーはただひたすら「金枝」の謎を解くために、このネミの森の伝説から『金枝篇』全13巻を書きあげた。冒頭はネミの森の物語。巻末もネミの森の物語。その途中は世界中の神話と伝説と遺跡を、想像力のみによって彷徨しまくった。こんな大著、かつてなかった。

『The Golden Bough』(金枝)

ウィリアム・ターナー 1834

まさにとんでもない大著だ。大著だから憧れるのではない。その想像的編集力に、ぼくは憧れた。ぼくが憧れただけではない。かつて多くの研究者や文芸者が憧れた。日本で最も有名なのは柳田国男(1144夜)だったろう。T・S・エリオットもその一人だった。柳田は『金枝篇』から日本民俗学をおこし、エリオットは『荒地』詩集シリーズを構想した。

フレイザーが見せた目眩く想像的編集とは、それを一言でいえば「観念連合」というものだ。古代人の観念のなかに入りこんで、そのままその観念に感染し、次々に推理の翼をもって時空に舞い上がる。そして降りてくる。また舞い上がる。ときには地下深くに潜行する。そしてまた息を吹き返す。そのつど、バラバラな現象が観念の力によってくっついていく。まさに観念連合技法というものだ。もうちょっとべつの言葉でいえば「類感」だ。「類が類を呼ぶ」という方法だ。

フレイザーがこのような方法を採ったのは、古代人自身がそのような「類感呪術」をもって世界を眺め、その類感呪術のしからしむるところを知識とし、そして類感呪術をもって古代社会の原始ルールをつくっていたと確信したからだった。

だから、ただ連想するのではない。古代連想ゲームに遊んだわけではない。そこに観念と観念がくっつきあう「古代人の知」の法則を発見していった。そこにひそむ「糊代」(のりしろ)を見いだしていった。

しかし、こんな方法は現代の学問研究では認められるわけがない。したがって、のちのちのことになるが、19世紀末のフレイザーの方法は歴史学や人類学の実証的方法に照らしあわされて、さんざん酷評されることになった。「肘掛け椅子に座ったままの人類学者」ともからかわれた。

そういうふうにフレイザーが現代学問の側から批判されていることは先刻承知のうえ、それでもぼくはフレイザーに憧れたのだ。岩波文庫を手にとる前から、「フレイザーの不利」は知っていたけれど、それでもおおいに憧れたのだ。

さきほど手元の岩波文庫の奥付を見てみたら、昭和49年の第13刷になっていたので、ぼくが『金枝篇』を入手したのは1974年のことになるようだが、その岩波文庫版全5冊は、おそらく何度か紛失したり、誰かに持っていかれたりしたため、いまはバラバラの5冊になっている。だから、一気に読んだのではなかったのだろう。何かにつけては拾い読み、何かにつけては覗き読んだのだった。

けれどもそのつど、ぼくは決して現代学問ふうには読もうとはしなかったはずだ。たえずフレイザーの観念連合と類感技法に沿って、あたかも折口信夫(143夜)を読むときに、折口の類推が古代化したり中世化していることを信じて読んだように、そういうふうに読んだはずである。

もちろん、少々はぼくなりの読み方もした。とくにディアーナをめぐる伝承については自分でも驚くほどの衝撃をうけたので(ディアーナとは女神ダイアナのこと)、『金枝篇』でのさまざまな言及に目を凝らしたのだったけれど、残念ながらこれについてはフレイザーはかなり足りなかったため、そのころ世の中にはディアーナ研究にほとんど纏まった文献はなかったのだけれど、あれこれを探索しながら補充的に読んだものだった。ぼくの読者ならお察しのとおり、それがのちの『ルナティックス』(中公文庫)のディアーナ論になっていく。

ところで、今夜は岩波文庫版ではなくて、新たに訳された『初版金枝篇』のほうにしておいた。とくに他意はない。3年ほど前に入手したとき、30年前とはちがって、やたらにすらすら読める印象をもったというだけだ。

言いたいことは以上に尽きるけれど、これではあまりにサービスのない案内になるだろうから、ざっと『金枝篇』の語っているところをプレゼンテーションしておくことにする。

全貌を提供するのは、それを要約するとしてもとうてい不可能だ。もともと全13巻におよぶ原著だし、岩波文庫版でも1925年にフレイザー自身がまとめた簡約本によっている。今夜とりあげた初版本は、その原型にあたるもの、ざっとした流れは追いやすい。さらに別種の要約版としては、メアリー・ダグラスとサビーヌ・マコーマックの『図説金枝篇』(東京書籍)があって、これは初めて人類学者たちがフレイザーの叙述にしたがって世界中の関連図版をほどこしていて、かなり立体的になっている。ダグラスのフレイザー擁護も、読ませる。

そこでぼくとしても、そうした既存の要約に大筋は従うところになるのだが、それでも、これはこれでぼくの類感編集になる。ちょっとした工夫もいる。では、ごくごく要訣に徹したプレゼンテーションをしてみることにする(おそらく、こんなにわかりやすい要約は、どこを見てもないはずだ。正しい要約かどうかなどということは、問題にしてはいけません)。

(1)「森の王」とは何かということが述べられる。ネミの森の祭司はたんなる祭司ではなかったのだ。金枝をめぐって、王は「交替される宿命」を負わされていた。その金枝はディアーナが守るオーク(樫)の木であった。古来、小アジアなどのディアーナの神殿には、ディアーナとともにウィルビウスが祭られている。だとすれば、ネミの「森の王」は天空神ユピテルの化身だろうと考えられる。

(2)しかし、「森の王」がユピテルの化身だったとしても、なぜ金枝を折らなければならなかったのか。そしてなぜ殺されることによって、次の司祭としての王が生まれることになったのか。フレイザーは金枝そのものに何らかの呪力が託されていたのだと推理する。

(3)そもそも古代人は、多くの知識を呪術によって律してきた。その呪術には大別して2種類がある。ひとつは「類感呪術」で、たとえば雨乞いをするために雨を降らせる儀式をする。模倣呪術ともいえる。もうひとつは「感染呪術」で、たとえば恋する男が相手の女の髪の毛を入手して思いを致す。接触呪術ともいえる。この二つの呪術的方法が、古代のある共同体に共感呪術社会を誕生させていく。金枝には、きっとこのような呪術の力が宿っていたにちがいない。

(4)ところで一方、古代の王がその共同体にもたらす最大の衝撃は何だったかといえば、それは「王の死」であったろう。そのため、王はまずは、どのように生き続けるかということをめぐる呪術を周辺に構築し、ついで、いざというときの死に臨んでの組み立てを十全に用意したにちがいない。いずれにしても、王にとって重大なのは「危険」をどのように予知し、生前はそれをできるかぎり回避し、やむなく死をうけいれるときには、その「王の死」の象徴性をどのくらい普遍化できるかということが、課題になる。

(5)フレイザーは、このような王の生存と死には、その共同体における数々の「タブー」が関与すると見た。タブーとは危険を回避するために、危険を劇的に象徴することである。したがって、タブーには感染呪術がつきまとう。王はその感染呪術を共同体にあまねく配しておくのだが、それはそのまま裏返れば、共同体を感染呪術の犠牲にさらすことになる。このとき、共同体に生息する者たちは、自分たちがどのように呪術に奉じればよいかということを察知していく。

南アフリカのブッシュマンの岩絵

レイヨウを殺すと、その男はレイヨウになる。

タブーを犯した者を隔離する風習。

(6)こうして、王は神と同一の呪力の持ち主となる。王は自然の一部となり、自然の運行を代行する者とみなされる。しかしながら「老いた王」や「弱い王」は、やがて自然の力から脱落せざるをえない。このときは、神なる王に匹敵する新たな可能性をもつ者が、この力を継承しなければならない。そのためには、継承者は王を殺害してでも、その力の普遍性を維持しなければならない。

(7)このような「王の交替」は何かに似ている。何かに酷似する。そうなのだ、これは植物の死と再生に酷似する。植物、とりわけ樹木こそ数十年の周期をもって生と死のリサイクルをくりかえす人間の寿命に似たものなのだ。そうだとすれば、「森の王」とは、神なる王の姿をとったネミの森の象徴的樹木なのである。オークの大木なのである。それならば、その神樹の金枝を折ることが、王の継承者の呪術を維持することになる。

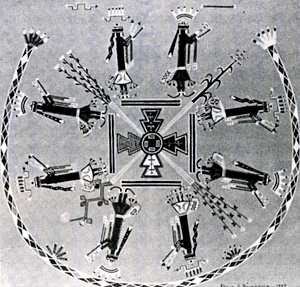

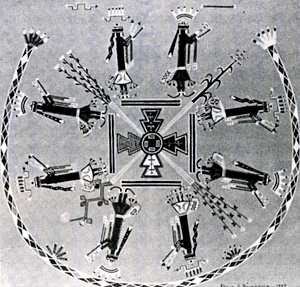

アメリカ・インディアン・ナヴァホ族の砂絵

神々と植物と人間の命が、連続した一本の鎖をなす。

(8)さて、このように考えてきて、フレイザーは自分が扱っている問題が、たんなる特定の共同体の王の身の上の物語ではないことに気がつく。これは実は、それまで適確に謎解きされてこなかったギリシア・ローマ神話の「神々の宿命」にも共通するはずなのである。いや、それどころか、世界中の植物神話との共通性をもつはずなのである。

(9)たとえば、古代地中海の沿岸地域で信仰されていたアドニス神話はどうか。アドニスは、毎年の死と再生をくりかえし、秋に死んで春に蘇る。そこには古代セム王の姿が、とりわけビブロスの王の姿が投影されているのではあるまいか。また、ビブロスの王の配偶者であった女神バーラトやアスタルテの物語ともつながっているのではなかろうか。

(10)植物信仰は、そのまま穀物信仰に類感される。フレイザーは古代ギリシアの穀物の女神デメーテル神話に関心を向け、母親のデメーテルが古い穀物で、娘のペルセポネーが新しい穀物であろうことを仮説する。また各地にのこる「穀物の母」と「穀物の花嫁」にまつわる伝説を収集する。そのうえで、毎年死んでいくペルセポネーを嘆く母親デメーテルの嘆きの物語が、「種蒔きと収穫」の暗示であったろうこと、さらにはそこには「穀物霊」に対する信仰のようなものがあまねく共同体を支配していただろうことをつきとめる。また各地の「脱穀の歌」を分析して(小アジアの「リテュエルセス」やフェニキアの「リノス」など)、そこに一年ごとの周期が重視されていることを確認する。

(11)穀物神話や穀物霊の信仰は、たんに死と再生のリサイクルをあらわしているだけではなかった。そこには、神なる王がそうした穀物を食するということにおいて、「聖餐」という観念がつくりあげられていた。パンは穀物霊であって、かつ、それを神なる王が食する聖餐にあっては、王自身の再生を物語っていたはずなのである。それとともに、穀物の「一時的な死」(仮の死)を物語っていたはずなのだ。古代ペルシアのミトラが牛を殺したのち、その脇腹から穀物の穂が芽生える伝説には、こうした暗示が刻印されている。

(12)以上のようなことが成立しているとするのなら、「森の王」は植物の化身であり、オークの神ユピテルであり、金枝はその穀物霊の形代(かたしろ)であったのである。そればかりか、「森の王」の殺害をめぐる伝承は、このような殺害による交替が、ひょっとして毎年おこなわれていたかもしれないという驚くべき可能性をさえ感じさせるのだ。

ギリシア時代の壷

エジプト王ブシリスは、外来者を穀物霊の

化身とみなし、ゼウスの祭壇にいけにえとして

捧げて殺していた。

(13)フレイザーの想像的編集は、ここからさらに飛躍していく。とくに「森の王」の殺害には、実は「身代わりとしての死」が想定されていただろうという推理に踏み込んでいく。フレイザーは、そこに類感呪術や感染呪術にもとづいた古代独特の「転嫁」の観念というものがはたらいていたのではないかと考えていったのだ。

(14)問題は何を厄災と感じるかによっている。病気も厄災であり、自然災害も厄災であり、飢饉もまた厄災である。しかし、古代の共同体にとって最も大きな厄災は「王の死」というものなのだ。そのため、ここに「王の身代わり」という観念が芽生えてきてもおかしくはない。それは、「王の死」を個別の悲劇的なイメージから普遍の再生的なイメージに転嫁するための、重大な儀式を生んでいったはずである。古代ローマでの厄災排除のための儀式が、おおむね豊饒祈願の儀式でもあったのは、そのためだったにちがいない。

(15)さて、そうなると、ネミの「森の王」は植物あるいは穀物の化身として殺されると同時に、「王の身代わりの死を象徴する殺害の儀式」であったということになってくる。金枝を折ることは、王の交替のための儀式ではなくて、王の身代わりを殺害することを象徴していたのであったろう。

(16)さらにフレイザーは、こうした「身代わり」の観念は、共同体から何かを追い払うという行為を正当化させ、その行為を周年行事化させていったであろうと推理して、世界各地の「追放」「排除」に関する習慣と儀礼を集めてくる。またそこに、人形や呪物や舞踊などであらわされる「形代」(かたしろ)のフェティシズムが生じることに着目する。

(17)ここにおいてフレイザーはついに、人間社会の歴史がつくりだした「おぞましさ」(クリステヴァのいうアブジェクシオン)のなかでも、最も異様な習俗であろう「いけにえ」(犠牲)の考察に入っていく。そして、各種の犠牲の儀式が、共同体にとっては厄災の排除に欠かせぬものになっていった理由を推察する。また、犠牲の儀式にしばしばつかわれるイチジクの枝などの呪具がどのようなものであったのか、各地の類例を集める。そのうえで「犠牲にこそ再生の観念の鍵がひそんでいる」という結論に向って突進していった。

(18)メキシコの祭トシュカトルでは、若い男がテスカトリポとして「いけにえ」にされる。しかし、このテスカトリポとは「神々の神」とももくされている。若い男は死ぬべき20日前になると、衣装を着替えさせられ、4人の乙女を花嫁として与えられ、契りを結ぶ。4人の乙女は花とトウモロコシと水と塩の名をもっていた。このような例はほかにも多い。犠牲は「神の身代わり」なのだ。そうであるのなら、犠牲と呪術と再生とは、その共同体の同義語なのである。かくてフレイザーはいよいよ最終的な推理の仕上げにかかっていく。

(19)ネミの森の伝説で、最後にのこされた謎は、祭司の後継者となる者が前任者を殺す前に、なぜ金枝を折らなければならなかったのかということである。フレイザーはこの謎を解くため、北欧神話のバルデルの物語を研究する。バルデルは主神オーディンの息子で、天と地のあいだにいる神である。そこで従神たちはバルデルを守るべく、ふりかかりそうなあらゆる厄災を阻止しようとするのだが、折あしくヤドリギの枝に射られて死んでしまう。しかし実は、ヤドリギの枝によって射られたからこそ、バルデルは天上界に蘇ったのだった。

(20)バルデルの神話では、ヤドリギは「タブー」になっている。両面の力を発揮する。フレイザーはおそらく金枝は、このヤドリギの力と同様の力をもっていたのではないかと結論づけた。バルデルを殺すことができたのはヤドリギだけであり、バルデルを蘇生させられることができるのもヤドリギだけだった。きっとネミの森の金枝にも、そのような両界をまたぐ力が託されていたにちがいない。

ざっと、こんな展開だと思ってもらえればよろしい。今日の文化人類学のレベルからみれば、いくつものチャチな飛躍があるのだが、どっこい、ぼくはいまもってフレイザーの想像力編集に憧れる。

なぜかというに、われわれは学者なんかになりたいわけではないからだ。古代の時空を「セカンドライフ」のごとくに滑空する者でありたいのである。フレイザーを読むことは、「世の初めに隠されていたこと」(492夜)が、実は「世の初めに似されていたこと」は何であったのかということを、推理小説を読むように堪能することなのである。

附記¶定番は岩波文庫の『金枝篇』全5冊である。さっき見てみたら、ぼくの手元には5冊目がなくなっていた。国書刊行会からも立派なシリーズが出ている。メアリー・ダグラスとサビーヌ・マコーマックの『図説金枝篇』(東京書籍)は、要約篇としてもよくできているが、フレイザーが食いちらかした世界の神話民俗伝説に充当する図版を根気よく集めていて、それがおおいに参考になる。今夜とりあげたちくま学芸文庫は初版の『金枝篇』であるが、訳者がジェイムズ・ジョイスの研究者でもあるせいか、翻訳がいい。きっとすらすら読めるのではないかと思う。世界の民族学や人類学は、ここから始まったのだから、ぜひ一度は覗かれるといい。

フレイザーは、ふつうサー・ジェームズ・フレイザーというふうにフレイザー卿とよばれる。1854年にスコットランドのグラスゴーに生まれ、厳格な長老派の父からカテキズム(教理問答)を暗唱させられて育った。きっとその反動なのであろう、人類の想像力がどのように進化していったかという問題意識にめざめ、当時のスペンサー流の社会進化論に関心をもった。グラスゴー大学からケンブリッジ大学に進んで法廷弁護士の資格を得るのだが、ここでエドワード・タイラーの著作とロバーソン・スミスに出会って、古代文化に興味を抱き、さっそくパウサニアスの『ギリシア案内記』の翻訳にとりかかったりした。やがてスミスが『ブリタニカ百科辞典』の編者をつとめたとき、フレイザーに「ペリクレス」「タブー」「トーテミズム」などの項目の執筆をさせた。これがフレイザーを変えた。

フレイザーがネミの森の物語に注目したのは、エルネスト・ルナンの『ネミの祭司』という戯曲によるらしい。しかし、ぼくはウィリアム・ターナーの一枚のタブロオこそがフレイザーをゆさぶったのだと思っている。むしろターナーがなぜこの絵を描いたかという研究をこそ、誰かがしてほしい。