父の先見

新潮文庫 1972

Prosper Me´rime´e

Carmen 1847

[訳]堀口大学

日本人は誰でも“カルメンらしきもの”をよく知っている〔と、思っている〕。黒か赤のドレスを着て一輪の花を口にくわえ、握った手を腰にあて、もう一方の手で激しくスカートをからげて脚を踏み鳴らして踊っている姿と、ビゼーが作曲したタンターカ・タンタン・タカタカタン、タンターカタン・タンターカタン……の熱情的な曲は、誰でもアタマに浮かぶ。

日本ほどカルメンの衣裳と曲〔冒頭部分だけ?〕が、コミカルにショーアップされてきた国はめずらしい。そういうときは、その偽カルメンに扮した芸人は(ダンサーであれ加藤茶であれ、昔のエノケンの喜劇映画であれ)、たいてい薔薇を口にくわえているようだが、原作でもオペラでもそんなふうにはなっていない。カルメンがくわえているのはアカシアの枝花だ。

“カルメンらしきもの”をよく知っていそうなわりに、日本人の多くが小説もオペラもちゃんと知らないのは、そういうことはよくあることなので、べつだんそれでいいけれども、とはいえこの作品がいったい何を訴えようとしたのかということ、そして、この物語がどうしてこんなに人口に膾炙したのかという背景は、ちょっと気にしたほうがいい。

『カルメン』は一八四五年(弘化二)に刊行された。ナポレオンがヨーロッパを高速に席巻して挫折し、そしてヨーロッパ各国に民族主義の狼煙が上がってきたときの、そういうナポレオン三世時代のフランス人であったプロスペル・メリメが、あえてスペインに取材して書いた物語である。

物語はよく出来ている。よく出来ているというのは、早くにジャン゠ジャック・ルソーが、「語り手の視点」と「登場人物の視点」の違いが読者がうける物語世界を膨らますというふうに言った、その出来ぐあいに沿っているということだ。

出来ぐあいを感じさせるにあたっては、カルメンというエジプシャンで、スパニッシュなキャラクターがいささか突飛であることが効いている〔「エジプトから来た人」という誤解から「ジプシー」という呼称が生まれ、当時のヨーロッパ社会では偏見を持たれていた。今日では「ロマ」とすべきだが本稿では時代性をふまえ「ジプシー」を使う〕。かなり象徴的なので、そのため解釈はそうとう可変的になりうる。このことは、その後の『カルメン』のオペラ再演の演出解釈や、映画化にあたっての描写の変遷を見るだけでも伝わってくる。

『カルメン』は映画化されただけでも、セシル・B・デミルを筆頭におそらく二十本をこえているはずで、ぼくはそのうちの数本を観たにすぎないのだが、それでもひとつとして同じものがない。たとえばゴダールが監督をした《カルメンという名の女》なんて、いったい何を訴えているのかさっぱりわからないという評判だった。それは、『カルメン』をひとつの解釈にしてしまうのはとても危険なんだと、そのことにゴダールが示しを付けたかったからである。あれはあれでゴダールのカルメンだった。

ことほどさように、みんなカルメンを好きにしたいのである。七〇年代の半ばくらいだったと思うが、寺山修司がぼくはやっぱり『カルメン』をやってみたいんだよ、あれを架空の町に移してねと言っていたことがあったけれど、その気分、とてもよくわかる〔寺山はそのあと劇団員の一人をカルメン・マキと名付け、《時には母のない子のように》を歌わせた〕。

しかし、あれはあれでゴダールのカルメンだったのである。1970年代の半ばくらいだったと思うが、寺山修司(413夜・1197夜)が、ぼくはやっぱり『カルメン』をやってみたいんだよ、あれを架空の町に移してねと言っていたことがあったけれど、その気分、とてもよくわかる[寺山はそのせいか、劇団員の一人をカルメン・マキと名付け、『時には母のない子のように』を歌わせた]。

カルメン・マキ『時には母のない子のように』作詞:寺山修司

そもそもオペラの《カルメン》にして、原作とはだいぶんちがっていた。ジョルジュ・ビゼーが『カルメン』を本格的オペラにしたのは一八七五年(明治八)で、台本はリュドヴィク・アレヴィとアンリ・メイヤックが共同編集したのだが、まずもって登場人物の名前が違っていて、それもあって筋書きにからむ配分も違ってきた。

カルメンに惚れぬいてカルメンを殺した男は原作ではホセ・ナヴァロ(スペイン語ではナバロと発音するが、堀口大學の翻訳に合わせて以下もナヴァロとする)で、通称のドン・ホセは数回しか出てこないのだが、オペラではずっとドン・ホセで通していて、いまやこちらの名前のほうがずっと有名になっているし、カルメンがホセを裏切って体を許す闘牛士リュカス(ルカス)は、オペラではこれまたこちらのほうがずっと有名なエスカミーリョという名になっている。

それでもそこまではたいしたことではないが、原作ではホセ・ナヴァロの許婚であるにもかかわらず名前も与えられていない娘は、オペラではミカエラとなって、けっこう大事な役割を振り当てられた。逆にカルメンのかつての情夫であったガルシアなんぞは、オペラではまったく出てこない。舞台も微妙に変わる。とくにカルメンが殺されるラストシーンは〔あとで説明する〕、オペラでは闘牛場の近くになる。

なぜこういうふうに変わったのかといえば、ビゼーのオペラが登場人物たちに「歌い切ること」を求めたので、その「歌い切り」のため、台本ではそれぞれの役回りが立ち上がってくるよう配分されたからだった。それゆえカルメンが歌う「ハバネラ」「セギディーリャ」「ジプシーの歌」、ドン・ホセの「花の歌」、エスカミーリョの「闘牛士の歌」などが、原作にない歌詞によっておおいに盛り上がる。

オペラ《カルメン》が早々に原作を変更したので、その後の映画や舞台は変容を遂げやすくなった。しかしぼくが見るには、原作とオペラや映画との最も決定的なちがいは、ホセ・ナヴァロからカルメンとの顛末の話を聞く「私」(一人称)がすっかり省かれたことにある。作品の中にメリメがいるにもかかわらず、オペラや映画ではほとんど抹消されてきたということだ。

プロスペル・メリメは考古学者だった。美術史家でもあった。一八三四年に歴史記念物監督官になっている。デッサンもうまい。歴史研究に熱中し、歴史アカデミーやアカデミー・フランセーズの会員にもなっている。意外かもしれないが、メリメはまた政治家でもあった。一八五三年(嘉永六)にナポレオン三世期の上院議員になった。

メリメはフランス語はむろん、英語にもギリシア語にもスペイン語にもロシア語にも通暁していた。これも意外に思うかもしれないが、フランスにロシア文学を紹介したのはメリメだったのである。プーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフをフランス語に翻訳したのはメリメなのだ。帝政ロシアを舞台にした『にせ者ディメトリウス』『昔のコザック』という作品もある。

これらはメリメが『カルメン』の作家であることについての、見逃しがたい才能を暗示するとともに、『カルメン』が描かれた理由を暗示する。

メリメにはたくさんのガールフレンドがいた。ドレセール夫人との有名な不倫や、オペラ座の踊り子セリーヌ・カイヨとの放蕩三昧もあったのに、あまりスキャンダルにはなっていない。多くの女性と昵懇になりながら、どこをどう工面したのか知らないが、妖しい友情を保ちつづけた。『アルセーヌ・ギヨ』という小説があるのだが(本書に収録されている)、これはメリメがドレセール夫人の怒り(メリメに女関係がありすぎることに対する怒り)を鎮めるために書いたようなものだった。

だからガールフレンドたちと交わした手紙も多く、その『書簡集』は全三巻におよんでいる。よくぞ燃やしてしまわなかったと思うけれど〔ぼくもカノジョの手紙を燃やしがたいほうだが〕、いまとなっては第二帝政時代のフランスの社交界を知る貴重な記録にもなっている。もっともそれらを覗いてみると、ガールフレンドに対する手紙もコマメに文学していたことがよくわかる。

メリメは植物学にも生涯にわたって関心を示したのだが、たとえば「未知の女への手紙」には、「植物学の書物が教えることがらはきわめて興味深いものがありますが、それにしても途方もなく不道徳なのです」などと慇懃に書いている。

なるほど、ラブレターはこういうふうに書くのかと感心する。誤謬なき科学たらんことをめざす植物学にさえ「不道徳」があるのですというような言い分をちらりと挟むあたり〔植物学をそのように神聖にしたのはゲーテだった〕、この絶妙な配慮がメリメをメリメたらしめていた。そして、こういうところにこそ『カルメン』の作者としての独自の才能が見え隠れするのだ。

そういうメリメがスペインに三度にわたって、旅行したと思ってほしい。二七歳のときの一八三〇年(天保一)に半年ほどと、三一歳の一八三四年(天保五)、三七歳になった一八四〇年(天保十一)である。

一回目の旅で知り合ったモンティホ伯爵夫人とその後もながく交際をしたのは、その娘がナポレオン三世の花嫁になり、かのウージェニー皇后(ウージェニー・ド・モンティジョ)となったからでもある。オルセー美術館やヒルウッド美術館にあるヴィンターハルターが描いたウージェニーはやけに美しい〔窪田般彌の『皇妃ウージェニー』(白水社)がこの皇后の格別ぶりをうまく書いている〕。夫人がヴェルサイユに入ったときは、スタンダールと一緒に会いにも行っている。スタンダールとは何度もこういうふうに行動をともにしたようだ。

メリメがスペインに関心をもったのは、ひとつは歴史遺産への興味、もうひとつはジプシー文化への興味だった。とくにジプシーについては、かれらがボヘミアン、ヒタノス、チゴイネルなどと呼ばれてヨーロッパ中を放浪しながらも、なぜスペインに定住するようになったのかということ、かれらはなぜロマニ語を使っているのかということを、いっぱしの歴史学者らしくも調べたかったからだ。

彷徨えるロマの群衆

メリメが「両世界評論」に『カルメン』を発表したのは四二歳のときの一八四五年(弘化二)である。三回目のスペイン旅行の五年後にあたる。あきらかにジプシー文化に対する好奇心にもとづいていた。『カルメン』の原作は今夜とりあげた新潮文庫でいえば一〇〇ページほどの、短篇に近い中篇作品なのだが、そのうちの最後の一〇ページをびっしりジプシー文化論の蘊蓄にさいていることでも、このことは察しがつく。物語の最後にこういう蘊蓄を披露するのはめずらしい〔いまから見るとかなり不完全なジプシー論だが〕。

では、メリメはジプシー女を描きたくてカルメンというキャラクターを作り上げたのかというと、どうもそうではない。むしろ恋愛ナラティヴにひそむ激情と悲哀についての思いを、カルメンとその背景に託した。

ぼくはずっとジプシーに憧れていた。リストの《ハンガリアン・ラプソディ》、シューマンの《流浪の民》、サラサーテの《ツィゴイネルワイゼン》に誘われ、なんともノーマッドな哀愁を抱えたジプシーへの憧れを長らくもっていた〔鈴木清順さんも、そうだったらしい〕。

そこであるとき集中して、ジュール・ブロックの『ジプシー』(文庫クセジュ)を皮切りに、ジュディス・オークリーの『旅するジプシーの人類学』(晶文社)、小川悟『ジプシー:抑圧と迫害の轍』(明石書店)、チャールズ・リーランド『ジプシーの魔術と占い』(国文社)、相沢久『ジプシー』(講談社現代新書)などを読みまくった。だから、ジプシーという名称が英語圏の「エジプシャン」が訛ったものであることも、サッカー・ワールドカップで頭突きを食らわしたジダンの姓がジプシーの意味であることも、いまではちっとも驚かない。馬術団の「ジンガロ」もレストランの「ツィンガロ」もジプシーなのである。

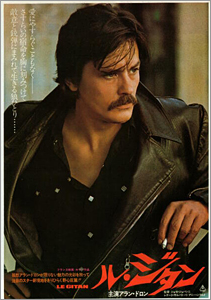

映画『ル・ジダン』チラシ 主演アラン・ドロン

上:映画『Gadjo Dilo』ガッジョ・ディーロ 下:『EXILS』(エグザイルズ)

トニー・ガトリフ監督自らのルーツでもある"流浪の民=ロマ(ジプシー)"を

テーマにした作品群

ところがところが、どうしてだかわからないのだが、以前から『カルメン』からはジプシーの憧れがやってこなかった。読めばわかるが、カルメンはジプシー女のプロトタイプではなく、むしろ逸脱なのである。ステレオタイプですらない。

ということは、どういうことか。カルメンとはジプシー女を借りたメリメの用意周到なキャラクター装置だったということになる。それゆえ、カルメンとドン・ホセ(ホセ・ナヴァロ)が愛し、歪み、罵倒しあい、塗れ、諦め、その顛末を悔恨すらしないのは、そして、そのような物語に多くのファンがついたのは、さらにその物語の解釈が多様になりえたのは、恋愛ナラティヴの装置が隠されているからだったのだ。

メリメが仕掛けた『カルメン』は「語りもの」である。フランス製のスペイン浄瑠璃なのだ。

語っているのはスペインのナヴァーラの男ホセ・ナヴァロで、あるときの勝負事が咎められ、いまはセビリアの煙草工場の衛兵勤務についている。ホセ・ナヴァロがあれこれ縷々切々と語る話を、「私」が聞き役になって、それが物語になっていく〔つまり一人称語りなのである〕。「私」はホセと初めて出会ってからいったん別れ、小説の途中でまた出会う。そのときはすでにカルメンを殺してしまったあとになる。一方、「私」は、ホセとは別にカルメンとコルドバの橋の上でも会っている。

だから最初は「私」がナヴァロと出会う場面に、やがてカルメンを殺害することになる男の輪郭と印象を知るうえで重要な伏線が張られているわけだ。また、二度目に出会ったときは、「私」も読者も、ホセがその後どのようなカルメンとの葛藤をもったかは知ってはいない。男の「語り」が進むうちに、その異常な物語の顛末が見えてくるというふうになる。

このため、物語はカルメンという男の誰もが御せない女性のイメージを、読者もまた御せないままに進むようになる。その不如意の気分を巧みに作っているのは、「私」と、その「私」に向かってホセが一部始終を話そうとする「語り」の意志である。

そこがオペラでは、カルメンを登場させるための演出の準備から入って、一気にアリア「ハバネラ」へ持っていく。ちっとも不如意はおこらない。もっぱらのカルメン劇場なのだ。

話は、こう始まっている。「私」はスペインに歴史調査のための旅行にきた者で〔つまりはこれこそメリメがやりたい仕事にあたるわけだが〕、コルドバで案内人を雇い、二頭の馬を買って、カエサル(シーザー)の『ガリア戦記』と着替えのシャツ数枚で、カチェナ平野の山沿いを旅をしていた。

それで馬の水飲み場を見つけたところ、そこに屈強そうで、獰猛な風体で、追剥めいた男がいた。片手に馬の轡をとり、片手で短銃を握っている。「私」はたいした所持品がないのだからびくつくこともないだろうと、火口を持っていないかと言葉をかけ、葉巻も勧めることにした。「やりますぜ、セニョール」と、この男が言った〔スペインでは葉巻一本のやりとりが、中近東でパンと食塩を分け合うほどに重要なのである〕。

こうして「私」はホセ・ナヴァロと知り合った。二人ともこのあとは「烏亭」という宿屋に泊まる。それなら一緒に行こうということになったのだが、案内人がいっこうに落ち着かない。理由をただすと「あいつは名うてのお尋ね者なんでねえ」という。二〇〇ジュカスの賞金もかかっている。それで適当に付き合ったまま、二人なんとなく別々の道に進む。

これがプロローグだ。ここまでで、獰猛で短銃を持っている男がお尋ね者でありながら、「私」にはそれほど度し難い人物とは思えない何かを秘めているらしいことが感じられてくる。

その後、「私」は数日をコルドバですごした。ドミニク派の僧院の文庫に、古代ムンダに関する興味ある写本が見つかりそうだと聞いたからだ。コルドバでは日没近くにグァダルキヴィール川の右岸に大勢の者たちが集まる。女たちが水浴びをするのを見物するためだ。

ある宵、「私」が橋の欄干にもたれて葉巻を吸っていたところ、水際の階段からジャスミンの花束を髪にさした小柄な女が上がってきた〔カルメンは小柄なのである〕。

黒一色の衣裳を貧しげにまとい、「私」に近づくとマンティーヤ(スペイン女性のかぶりもの)をすらりと肩にすべらせた。いい匂いねとフランス製の葉巻の煙をかいでいる。とても大きな黒い目をしていた。「私」がふとこの女と氷菓子を食べたくなって誘ってみたら、いいけど、でも何時頃かしらと言う。

懐中時計を鳴らしてみたら、女はたちまち「あら、イギリスの旦那ね」と顔を向けた〔当時、懐中時計は紳士の印であって、他人の気をひくための強力な小道具だった〕。「私」が、いやフランス人だと告げ、「君はアンダルシアの人だね」と当ててみた。女は笑いながら「いやだわ、ジプシーだとわかってらっしゃるくせに」と言う。

とんでもない美人だ。だいたいジプシーは汚れているのが相場だし、化粧にも関心がないとされていた。一方、スペインでは美人は三つの黒が秀でていなければならない。目と睫毛と眉だ。その点からいってもジプシーでこんな美人はめったにいない。唇はやや厚く、髪は黒くて艶やかだ。そして全貌が異様に野性的なのである。それがカルメンだった。

われわれは氷菓子のあとは夜の散歩をし、カルメンが導く家に入った。水差しとオレンジ一山とタマネギ一束が置いてある。彼女は古いトランプと磁石とカメレオンの干物で「私」を占い、われわれは他愛なく笑いあった。と、そのとき、その怪しげな家にホセ・ナヴァロが入ってきた。「おや、これはこれは旦那でしたか」。

物語は、ここでやっと糸がちょっとだけ結びあう。「私」はカルメンが男を前にするとしだいに活気づき、挑発的になっていくのを感じるのだが、それもつかのま、男は「私」を夜の町に連れ出すと「ここをまっすぐ行けば橋の袂に出ますぜ」と放り出した〔これでわかるように、そのころジプシー女を美しいと思う感覚など、ヨーロッパには皆無だったのである。ジプシー女に関心が集まるのはメリメが『カルメン』を書いてから、ビゼーがそれをオペラにしてからのことなのだ〕。

パリのオペラ=コミック座で行われた『カルメン』の初演ポスター

かくてお膳立てが揃った。「私」はいったんコルドバを離れてアンダルシア各地の調査に入り、マドリードに向かう途中に、ドミニク派の僧院に寄ることにした。

ところがそこで神父から意外な話を聞かされる。悪行をはたらいていたホセ・ナヴァロがやっと捕まって、明後日に特赦なしの絞首刑にかけられるというのだ。そのため神父は懴悔の儀式をさせる担当になっているという。「私」は頼みこんで男に会うことにした。男が縷々語りはじめたのは……〔ということで、ここからがいわゆるカルメンとの恋と葛藤の物語になっていく〕。

ここから物語はすべてホセ・ナヴァロ(ドン・ホセ)の「語り」に切り替わる。これがメリメのナラティヴィティだった。一方、オペラのほうはここからの出来事だけで構成される。バスクの男ドン・ホセがセビリアの煙草工場で衛兵になっていたとき、カルメンに出会うのだ。

ちなみにこのときのカルメンの衣裳が鮮烈で、メリメはそんなつもりではなかったろうが、この場面からすべてのカルメン幻想が立ち上がる。黒いワンピースに真っ赤なペチコート。白い絹の靴下とモロッコ皮の靴には火色のリボン。そして唇の端にはアカシアの花。そんな恰好で牝馬のように腰をブリブリふって歩いていたのだ。ホセは言う、「旦那、こんな女を見たら、誰だって魔除けの十字を切るはずでさあ」。魔除けの十字を切ったのはホセだけではない。世界中のカルメン・ファンがどぎまぎ・ぞくぞくしはじめた。

煙草工場で働くジプシーの女工カルメンのダンス

このあとの話はよく知られている。カルメンが煙草工場の女たちと喧嘩をはじめ、衛兵ホセがしょっぴくことになったのだが、カルメンに頼まれてこれを見逃し、ここから「男の躓き」と「恋慕の逆上」と「人生の転落」が始まっていく。

カルメンに頼まれ見逃してしまうホセ

古びた一軒の家でカルメンは二人が買い物したばかりのものを床にぶちまける。このあと壊した皿のかけらをカスタネットにして踊り狂う場面は、ホセをおかしくさせた。営倉入りを覚悟でその家に朝までいることにしたホセに、しかしカルメンは、さあ、これで貸し借りはなしよ、さようならと言ってのける。

男の火が燃え上がらないわけがない。邪険にされたままならなんとか火焔もおさまるが、ホセが城門で歩哨の任務についていたとき、貸し借りなしのはずのカルメンが近寄ってきて、「仲間の密売人たちを城門から通させてね」と言ってくる。不覚にもホセはこの願いを叶えるのだが、こうしてカルメンは何かを頼むために擦り寄っては、そのつど去ってしまうようになる。

その後は、カルメンの「そぶり」のすべてが嫉妬をかきたてる。連隊の仲間にカルメンが見せた「そぶり」は挑発としか思えない。ついついホセはその男を殺してしまう。それならそれで見捨てるのかというと、そこがおかしい。カルメンは負傷したホセの傷口を手当し、逃げようと言う。ホセもこれで捕まれば銃殺刑だから、出たとこ勝負にカルメンとともに密売人のアジトに入る。つまりは、ホセは体も心もめちゃくちゃ、ずたずたなのである。悪漢というものは、たいていこういうときは純情だ。

かくてカルメンが闘牛士のリュカス(これがオペラのエスカミーリョ)に色気をふりまいていると知ると、ホセは「二人でアメリカに行こう」と迫る。むろんそんなことを受けるカルメンじゃない。〔このあたり、ダニエル・デフォーの『モル・フランダーズ』やアベ・プレヴォーの『マノン・レスコー』を思い出されたい。〕

闘牛場から帰ってくるカルメンを馴染みの家で深夜まで待ちつづけたホセは、ついに堪忍袋の緒が切れた。明け方、馬に乗せて修道僧のあばら家にカルメンを押し込むと、「もう一度だけ言う。おれと一緒に暮らしていく気はないんだな」とすごむ。カルメンは「いや、いやっ」と言うだけだ。オペラでは、このあたりプリマドンナの演技が難しい。

ホセは決意した。「おまえを殺してやる」。カルメンは平気の平左で言ってのける、「そうなると思っていたわ」。ホセは短刀で二突き、胸を刺す。カルメンは声も立てずに黒い目を閉じた。そしてホセは「私」に向きなおって、こう、しみじみと言う。「いまでもあの女の大きな黒い目がじっと私を見つめているような気がします」……。

これで長い「語り」が終わる。ホセは墓穴を掘り、十字架と一緒にカルメンを埋めると、コルドバまで一気に馬で走り続ける。そして「私」は話の結末に、ジプシーというものがどういう者たちなのかを、カルメンの素性や個性とはまったく関係なく学術的に書き綴る。

カルメンの最期

ロイヤル・オペラ・ハウス『カルメン』より

メリメの『カルメン』とはこういう物語なのである。カルメンの「そぶり」と「たち」を書いた小説なのだ。そこにアンダルシアとセビリアの風土を加え、そこにほんの一摘みのジプシーの風味をはらはらとふりかけたのだ。

そうなのである。この恋愛ナラティヴの逸品は、カルメンの「そぶり」と「たち」に「風土と宿命」を込めてみせたのだ。メリメの狙いはまんまと当たった。そしてカルメン幻想ばかりが肥大した。かくして、これを読む者にもこれを演出する者にもオペラを見た者にも、必ず次のセリフが飛んでくることになったのだ。「気をつけたほうがいいわよ。わたしという女は、人に何かをしてはいけないと言われると、さっさとそれをしてしまうたちなんだから」。

男は溜息、女は鼻息。斎藤茂太さんがおっしゃるまでもありません。男は純情、女は度胸。高倉健と藤純子もそうでした。つまりは、男が炭で、女が火。いえ、男は本心、女は本気。いや、そもそも浄瑠璃のいっさいのコンセプトがそういうものでした。フランス製のスペイン浄瑠璃、かくして一巻のおわりです。♪タンターカ・タンタン、タカタカターン。