父の先見

角川書店 1981

言葉をつかう仕事では、つねに「意味を調べる作業」と「意味を生み出す作業」とが並行して交互に試されている。「意味を調べる作業」には国語辞典や漢和辞典が活躍するが、「意味を生み出す作業」にはシソーラスが必要である。

どんな思索や思想の基底でも必ず動いているものがある。それは「類推」(analogy)である。「連想」(association)である。その類推はまずは類語で成り立っていく。類語は英語ではシノニム(synonym)という。このシノニムを徹底的に集めたものがシソーラス(thesaurus)だ。世の中では辞書や辞典は言葉の定義や意味を調べるものだと思われているが、そうではない。類推と連想を動かしたいから、辞書や辞典を引くのである。

学生時代、「マルクス類語ノート」をつくった。大月書店のマル・エン選集を読みながら、片っ端から語彙やフレーズをノートに記録していくのだが、最初にノートに数ページおきの適当なアドレスを振り分けておかなければならない。たとえば「生産力」「生産手段」「プロレタリア」「社会意識」「疎外」というふうに。しばらくしてこれを眺めると、そこに「類が友を呼んでいる姿」が見えてくる。

ところがよくよく見ると、足りないものがしこたま見えてくる。そこでまた作成しなおし、これをくりかえす。むろん途中で挫折したり、どうも配当がちがっていたり、そもそものアドレスがよくなかったりしたが、ことほどさように、シソーラスづくりは充実を期そうなどとすると、たいへんなことになる。

ここでシソーラスと言っているのは、シソーラス・マトリクスのことである。たとえば「蕎麦」や「ブルース」をめぐるシソーラス、「スピン」や「間身体性」をめぐるシソーラス、たとえば「インド自然学」や「ナポレオン」というシソーラス、たとえば「リンゴ」や「鉱物感覚」のシソーラス。こういうものは、いくらでもつくれる。

だいたいは1枚のA4の白紙を前に次々にメモをとり、ときにドローイングしながら構成していく。ラフなマップができあがると、しばらく措いておいて、何かを読んだり考えたりしているときに、ああ、そうだと思いついたことをそのつど加えていく。あらかたの分布や分類の形が整うと、これに構造や矢印や引き出し線を与える。そんな作業だ。数えたことはないけれど、おそらく数百枚のダイヤグラム・メモをつくってきたのではないかと思う。

というよりも、ぼくの思考作業や編集作業はほとんどシソーラスづくりから始まっているといってよい。仲間の高橋秀元君はぼくよりもずっとマニアックなシソーラスづくりの名人で、3日ほど放っておくと小さな類語辞典ができるほどである。ただし、シソーラス・ダイヤグラムもあまりに関係線が複雑多岐になりすぎると、そのペーパーが真っ黒になり、しかも10数枚にもおよぶことになって、これは小論文に近くなる。それでもまだ作業をやめないのが高橋君なのだ。

英語圏のシソーラス・マトリクスには『ロジェのシソーラス』(Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases)という名うての類語集成がある。高山宏が大好きな集成だ。1852年にピーター・マーク・ロジェがつくりあげた。

これを知らないものは〝知のモグリ〟だと言われるほどの圧倒的な人気を誇って版を重ねてきたのだが、では、これにあたる類語辞典が日本にあるかというと、1964年の国立国語研究所による『分類語彙表』以来、いくつかの試みが仕上がったけれど、一般にはまったく知られていない。ただし、かつてはその執拗な収集力においてものすごいものがあった。それは明治42年に志田義秀と佐伯常麿によって編纂された『日本類語大辞典』(晴光館)である。

この大辞典は当時も今日も空前絶後の日本語シソーラスというべきもので、ぼくなどはちょっと古い言葉の類縁を調べたいときは、松岡静雄(柳田国男の弟)の傑作『日本古語大辞典』(刀江書院)とともに、いまなお首っ引きになる。これを凌ぐものはまだ日本ではまったく出ていない。芳賀矢一の校訂だった。いまは講談社学術文庫に上下巻として再版されている(『類語の辞典(上・下)』)。

ただこの辞典は一語一語の類語の近似語を収録したものなので(したがって辞書性は濃いのだが)、引き始めると何回となくページをまたいで類縁関係を追わなければならないので、かなり時間がかかる。明治期のものだから、現代語はほとんど載っていない。

ともかくも日本語の類語辞典はながらくこの大冊だけだったのである。しかもこのようなものがあるにもかかわらず、あまり用されてこなかった。結局、手紙や文書のための実用実例辞典ふうばかりが出まわった。そこでこれに代わる引きやすく、類語間の相互連関性に富んだ日本語シソーラスが待望されていたのだが、そこにやっと登場したのが本書だった。編集作業は民間の国語学者の浜西正人さんが積み上げて、これに大野晋さんが「位相」などの新しい視点を加えた。

ざっと紹介しておこう。本書の語彙分類構造は十進分類になっていて、まず大項目が「自然・性状・変動・行動・心情・人物・性向・社会・学芸・物品」という10項目に大別される。

ついでこれが、それぞれ10ずつの中項目に分かれる。たとえば「自然」は「天文・暦日・気象・地勢・景観・植物・動物・生理・物質・物象」というふうに枝をのばし、また「行動」は「動作・往来・表情・見聞・陳述・寝食・労役・授受・操作・生産」に、「心情」は「感覚・思考・学習・意向・要求・誘導・闘争・栄辱・愛憎・悲喜」というふうに分けられる。

この中項目の分子マトリクスがユニークなのである。ここがしっかりしないと全体の意味構造の立体的な相互関連性が崩れるのだが、本辞典は手を抜かない。「自然」の十分類などは易しいが、たとえば「性状」を10の中項目に分けるのはセンスがいる。そこを編者たちは「位置・形状・数量・実質・刺激・時間・状態・価値・類型・程度」という分類にした。「刺激」や「程度」が入っているのが、なかなかなのだ。

さらにユニークなのは次の小項目である。具体的に示したほうがいいだろうから、煩瑣になることをおそれずに例示していくが、たとえば、大「性状」の中「位置」は、「位置・こそあど・点・内外・前後左右・上下・入り口・周辺・遠近・方向」というふうになり、同じく大「性状」の中「程度」では、「程度・標準・等級・並み・限度・大変・細大・一層・大体・こんな」というふうに分かれる。

まことに痒いところに手が届く。「こそあど」「周辺」「並み」「大体」「こんな」なんて、日本語シソーラスならではの検索項目だ。

そこでたとえば、大「性状」の中「位置」の小「周辺」を引いてみると149語におよぶ類語が並んで待っている。いちいちあげるわけにはいかないが、「周り・周囲・四方・ぐるり・縁・端・外れ・くんだり・隅・一角・片辺・コーナー・間・中・区間・中心・中央・センター・真ん中・中程・都心・半ば・中部・先端・突端・尻っぽ・先・末・末梢・刃先・矛先・柱頭・根元・付け根・基部・土台……」といった“周辺ファミリー”が、これまたほどよい「辺語類」「隅語類」「中心語類」「端語類」などにグルーピングされて、提示されるのだ。

むろん一語一語には2~3行の解説と用例とがついている。加えて、大野晋さんの提案で「位相」のマークが付加されていて、その言葉がどのような意味の地図の上にあるかを示した。日常語・口語・文章語・隠語・方言・幼児語・科学用語・仏教用語・服飾用語といった位相なのである。

これは使える。レイアウト、フォント、造本もいい。杉浦康平アトリエによる。ぼくは仕事仲間のすべてに「角川類語」「角川類語」と推薦しまくった。

それでは、ぼくがこれをどう使っているかという一例をお目にかけておく。たとえば「しゃあしゃあとした態度」という言葉が浮かんだとしよう。何かの文章を書いていて、「その学者の態度はしゃあしゃあとしていた」と書いてみて、どうもこれではもうひとつぴったりこないと感じたとする。

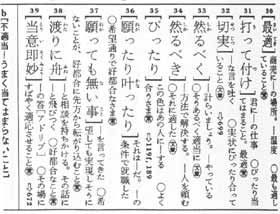

そこで、本辞典の巻末索引で「しゃあしゃあ」を引く。528ページにあった。開いてみると、そこは小項目「平静」の箇所で、中項目は「身振り」になっている。

そこで「平静」に並んでいる類語を見る。「いけしゃあしゃあ・おめおめ・ぬけぬけ・痛くも痒くも無い・へいちゃら・のほほんと・平気の平左・怖めず臆せず・何のその」などと、左右に類語が並ぶ。こんなにたくさんの類語は浮かばなかった。これはホクホクだ。なるほど、なるほど「おめおめ」「何のその」か!

こうして、そうか、あいつの態度は「しゃあしゃあ」というよりも「ぬけぬけ」だったのかと、思えてくる。しかも別種のグルーピングのほうには「沈着・平静・冷静・冷厳・悠揚・自若・恬然」といった漢語グループが所狭しと並び、ここからは、「わざとらしい自若」なんてフレーズが出てくる。

さらに前後の小項目では「乱暴」の類語群、「茫然」の類語群がリストアップされている。これも見逃せない。なぜなら、ぼくが当初に「しゃあしゃあ」という言葉でイメージしたことは、ひょっとして「茫然」の身振りであったかもしれないからである。そこには「むっと・険しい・憤然・憮然・険阻」などの類語がある。そこでふいに「その学者は険しくもぬけぬけとした顔で」と言ったほうがぴったりくるなと思ったりするわけである。

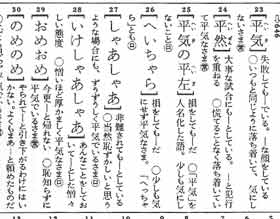

ここであらためて中項目「身振り」がどこに所属していたかを見てみると、大項目は「性向」である。そして「姿態」「身振り」「態度」「対人態度」「性格」というふうに連なっている。この「対人態度」が気になる。これを見ないではいられない。

引いてみると、ほらほら案の定、そこには小項目で「人当たり・有縁・親疎・愛想・寛厳・高慢……」などとある。なになに「高慢」か。なるほど、あいつの「しゃあしゃあ」は高慢なのだ。これを引かないでは、あいつの態度を言葉にしきれない。こうなると、もはや意地である。どうにもあいつにぴったりの懲らしめるような言葉を突きとめたくなってくる。

その「高慢」にもいろいろ類語があった。「傲慢・横柄・尊大・傲岸・驕慢・傲然・不遜・居丈高……」。みんなあいつにあてはまりそうではあるが、ここまで言うのは気の毒だ。もうすこし見てみると、「高圧的・威圧的・頭ごなし・我が物顔・猪口才・小賢しい……」などとある。これこれ、「猪口才」で「小賢しい」んだよ。

こうしてあらかたの類語連想ゲームがおわる。結局、ぼくは次の類語が気にいって、それを使うことにした。それは「利いた風」という言葉だった。

そしてこんな文章がうまれていったのだ。「その経済学者は横柄というより利いたふうなことばかりを言う奴で、やけに冷静なくせして、他人にいつもちょこざいな印象を与える男だった」というふうに。この男、その名をTHという実在の人物である。