デュマの親友にして、シュルレアリスムの先駆者。

ユゴーの支援者にして、社会主義の幻視者。

いまだに評価を定めさせない、意外な言動。

詩人であって、見神者であって、狂人。

扇動者であって、真の語り部。

ネルヴァルは自分がつくった物語に生きた。

たくさんの登場人物の幻想集合体でもあった。

たとえば『オーレリア』だ。

この超越的で、フランス的な複式夢幻能を、

ぼくは榛名山の麓で、久々に読み返した。

はたして、夢はもうひとつの人生なのか。

先だっての連休を榛名山麓ですごした。関東在職の高野山派の坊さんたちに「二一世紀の空海」の話をするためだ。この坊さんたち、なかには脱帽すべきスジモノもいるのだが、おおむねは現状維持派や惰性派が多い。それをちょっと蹴破るために“父なる大師・母なる空海”のことを話した。とうてい効果があったとは思えない。

終わって、夜と翌日は一転して静かな時をもちたかった。伊香保は明治大正の文人たちが好んだ温泉町で、いまも伊香保神社に向かう狭い石段には往時の風情が去来する。とりわけ竹久夢二はここに骨を埋めようとした。夢二が建てた榛名湖畔のアトリエ小屋は跡形もないが(小さな湖は真ッ白に凍っていて、そこかしこでワカサギ釣りが始まっていた)、例の《青山河》はいまも伊香保の記念館にある。それをじっと見ていた。

というような榛名山麓の夜、ジェラール・ド・ネルヴァルを書く気になった。どこかしら夢二めいた『オーレリア』を、伊香保の宿の「天坊」で夜半に読み返したからだ。よくぞネルヴァルの一冊を旅行鞄に入れておいたと思う。こういうことはめずらしい。だから気が変わらぬうちに書いておく。

ネルヴァルの傑作『火の娘たち』(筑摩書房「ネルヴァル全集」5・ちくま文庫)に、けっこう長い「アレクサンドル・デュマに」という序文がある。デュマについても自分についても、書いている。自分の狂気にふれた風変わりな序文だ。こういうふうに始まっている。

| |

『ローレライ』をジュール・ジャナンに捧げたように、この本を大兄に捧げよう。大兄にも彼と同じ意味で感謝しなければならぬ。もう何年も前になることになるが、私の訃報が伝えられたときに、彼が私の伝記を書いてくれた。何日か前に、私が狂ったと思われたとき、大兄はわが精神の死を訃む文章を流麗な筆に托してくれた。かかる死後の名誉の前払いにあずかったことは光栄の至りである。 |

大兄とはデュマのことだ。ネルヴァルが何を書こうとしているか、わかるだろうか。ネルヴァルは「自分の遺骸」と「精神の死」に向けられた賛辞に対してお礼を書いているのである。風変わりなネルヴァルのことだ、何を書いたところでおかしくないが、それにしても奇っ怪だ。なぜ、ネルヴァルは「自分の遺骸」に賛辞が向けられたとみなしたのだろうか。「私が狂った」からか。

それを推理するには、デュマがネルヴァルについてどう書いたのかを知らなければならない。デュマはこう書いていた。

| |

ネルヴァルはなかなかに面白い才能をもっている。ところが、この才能にはときおり奇妙なことがおこる。何かの仕事に夢中になると、あの“座敷わらし”ともいうべき想像力が、一時的に表座敷の主たる理性を追い払うのだ。(中略)そのさまよえる精神のお陰で、彼は不可能な理論やありえない書物の中にとんでいく。 |

ネルヴァルにはときどき“座敷わらし”があらわれて、その動向とともに「ありえない書物」をつくってしまうというのだ。揶揄したのではない。批判したのでもない。誉めたのだ。このデュマの賛辞に対して、ネルヴァルが死後にどのようにこれに応えたかというと、これがなんとも物語編集術の極北を告げていた。

「デュマよ、ここであなたが言っている現象について、ひとつ説明をさせてもらおうと思う」と前置きして、こんなことを書いたのだ。

| |

自分がつくりだした人物に同化せずには物語をつくれないような作家がいるのである。

たとえばわれらの昔の友人だったノディエが、革命のときにいかにして断頭台で首を斬られたかを実に確信をもって語っていたことは知ってのとおりである。(中略)そうなのだ、物語の牽引力はそのような効果を生みだすのだ。いわば自分の想像力が生みだしたヒーローの中に入りこんで、その生涯が自分のものになってしまうという、野心や愛の偽りのほむらに灼かれるというわけだ。 |

ネルヴァルはこのあと、自分が「縫い目という縫い目に刺繍をされてきた」という過去の感覚的経験を持ち出して、ある暗示的な短い物語の冒頭を示し、その錯乱のような出来事がなぜ自分に書けるのかという可能性の説明をする。「縫い目という縫い目に刺繍をされてきた過去」とは、いかにもネルヴァルらしい。

物語とは、その物語を生きる人々のためにあるというのが、ネルヴァルの主張だ。これはよくあるナラトロジーをゆさぶる。物語を虚構から引きずり降そうというのだから。ミハイル・バフチンもジョゼフ・キャンベルも呆然とするだろう。

が、なぜネルヴァルは「自分の遺骸」と「精神の死」を持ち出したのか。発作によって狂おしくなった自分を“死後”に見立てたということ以外には、ここには何も説明されてはいない。しかし、これこそが死せるネルヴァルが生けるデュマに宛てた序文だった。ここで何が取り交わされているのか、にわかには判断しにくいことだろうと思われる。それもそのはずで、文学史上、これほどどんな解説も介在させてこなかったものはなかったのだ。

序文だけではない。そもそもネルヴァルのコードブレイクが、まだほとんど了っていないと言ったほうがいい。しかも、コードブレイクしようとすればするほどに、ネルヴァルはつまらなくなっていくような、そういう超歴史派の播種体もしくは散在体なのである。一例をあげる。

現代思潮新社の古典文庫に『幻視者』(上下)が入っている。ネルヴァルが一八五二年に書いたもので、原題を“Les Illuminés”という。イリュミニスム(天啓思想)に魅入られた見神者たちを、ネルヴァル流儀にやや歴史順に綴っているものなのだが、「社会主義の先駆者たち」といういささか奇妙な副題がついている。

奇妙だというのは、ここにとりあげられているのは、十六世紀の王室書記官ラウール・スピファーム、十七世紀の修道士にして塩の密売人であったビュコワ神父、十八世紀のジャック・カゾット(『恋する悪魔』の作家)、魔術師カリオストロ、そして作家レチフ・ド・ラ・ブルトンヌと神秘家クィントゥス・オークレールについての詳細な評伝であるからだ。

この連中が社会主義の先駆者たちだとは、当時においても、その後の研究でも、誰も指摘したことがない。どう転んでも、せいぜいが神秘主義の先駆者たちだ。それなのにネルヴァルは、これらの見神者たちを社会主義者の先達者よばわりをした。いったいどういうつもりなのか。

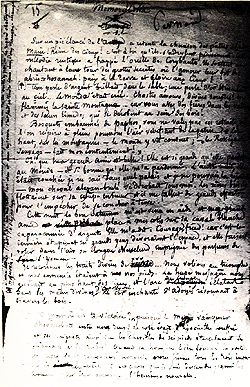

|

|

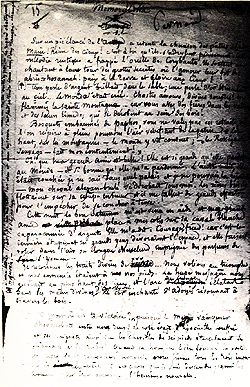

『オーレリア』ネルヴァルの手稿

(パリ国立図書館)

|

|

ぼくがこの本を読んだのは一九六八年のことで、パリのカルチェ・ラタンと東京のお茶の水に火が噴いて、ヨーロッパでもアメリカでも日本でも、カウンターカルチャーとステューデントパワーが爆発したときだった。そのなかでほおばるように読んだ。翻訳は入沢康夫だった。

一読、おおいに眩惑された。ぼくが知らない社会主義の先駆者が見た幻視を嗅げるのかと思いきや、最初から最後まであやしげな神秘思想譜が奏でられていた。ぼくはたまたまブルトンヌに関心があったから(『パリの夜』のファンだった)、それはそれでけっこう愉しめたけれど、そのほかのカリオストロらの魔術師ぶりをいくら読まされても怪訝に思うばかりで、いったいネルヴァルは何をもって、これらを社会主義の赤い糸につなげようとしたのか、その意図がわからなかった。

が、そのうち、ネルヴァルの他のものを少しずつ読む機会がふえてくると、また、トマス・モアやシャルル・フーリエやエティエンヌ・カベーの『イカリア航海記』などの、ユートピック・ロジックの前哨を飾った思索や物語を読むようになると、ふいにネルヴァルの意図が見えるようになってきた。

ぼくにネルヴァルを教えてくれたのは、四谷の駿台予備校で隣りあって知りあった橋本綱だった。彼女はその後、東大を出て都立大でフランス語を教え、ミロスやネルヴァルを研究した。“綱さん”と称んでいたのだが、その綱さんにぼくが教えられたのはネルヴァルだけではなく、多くのシュルレアリストや朔太郎や中也のことでもあった。

ようするに、ぼくに「幻想のアー・ベー・セー」を叩きこんでくれたのが綱さんだったのである。以来、ネルヴァルという人物のことはまるで蝉の翅の色のようにずっと気になっていた。こちらも若かったせいで、とくに女優ジェニー・コロンとの愛と破局は気がかりでしょうがなかった。

あるとき、中村真一郎の何かの本に「ネルヴァルはエビに紐をつけて散歩させていた」と書いてあって、唸った。エビとは何事か。今度は愛しくさえなった。さらに入沢康夫さんと何度か会ううちに(そのころぼくは入沢康夫・天沢退二郎・岩成達也・高内壮介・宗左近らの詩人たちとよく会っていた)、入沢さんがネルヴァルの翻訳を含めた研究家だということがわかって、これは逃げられないと思い、やっと本気で読むようになった。

綱さんはフランス語の天才になったけれど、ぼくはまちがって早稲田のフランス文学科に入って筋金入りの落第生になっていたから、残念ながら和訳で読んだ。篠田知和基の訳が多かった。

まあ、そういうふうにネルヴァルに入っていったのだが、それは『東方の旅』(国書刊行会「世界幻想文学大系」31)や『火の娘たち』や『シルヴィ』(大学書林)や『オーレリア』のような幻想的代表作ばかりであって、それゆえに、そういう“超常ネルヴァル”がぼくに入ってきさえすれば、それで大満足していたのだともいえる。つまりはフツーの読者だったのだ。

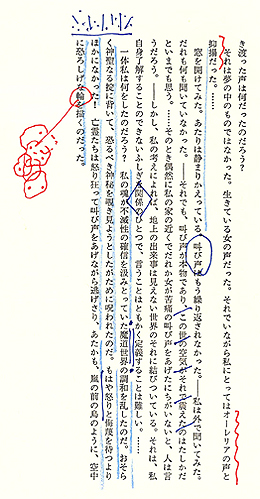

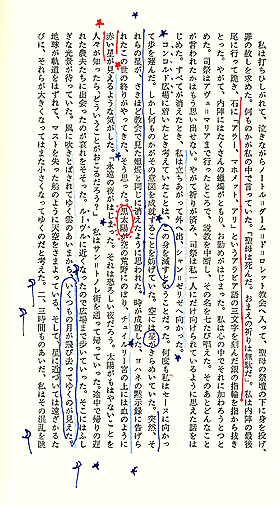

|

|

セイゴオ・マーキング

ネルヴァルはエビに紐をつけて散歩させていた(!?)

|

|

それが『幻視者』では、意外な歴史観に誑らかされたわけである。ちょっと待てよ。ネルヴァルは歴史と夢と社会主義をすら混成できていたのか。そこまで編集的だったのか。そんなふうに感じられてきた。そうなると、ネルヴァルがデュマと近しい親友だったことも、ゴーティエやユゴーと何かつるんでいたらしいことも、だんだん深層的なことに見えてきた。

ネルヴァルは自身の発狂を予想していたとしか思えない。その予想には、まわりまわって、のちの社会思想の先取りがあったとも見える。とくにフーリエやサン゠シモンらの空想的社会主義者のユートピック・ロジックとの奇妙な親近感を強く感じる。最近ではフーリエ主義者たちの地下新聞にネルヴァルが書いた「イシスの神殿」を読んで、さらに異様なフィードフォワード能力とでもいうべき躍如も感じた。

やっぱりネルヴァルは、社会主義の前兆を予知できた幻視者だったのか。そうか、そういうことなんだ。そこにはやっぱり「イシス」が去来していたのか。それならわかる。そういう蝉の翅の色と蜻蛉の翅の震えを一緒にするような、ろくな説明もできないような直観的な納得だったのだが、仕方がない。ネルヴァルを安易な幻想文学理論でコードブレイクしないとすると、こうなるのである。

では、どうしてそういうネルヴァルが出来したのかとなると、話はちょっと変わってくる。そこには血の問題もあったろうし、ナポレオン時代のフランス社会の問題もあった。そしてそこに、例の忌まわしい発作が加わったのだろう。そういう加虐性ウイルスがいくつも絡まって、何かがつねにこの男を加速させていたのだ。ちょっとばかりネルヴァル周辺の時代を覗いてみてほしい。

父親は、ナポレオン軍への従軍を最も望ましい生き方だと確信していたような医者だった。ネルヴァルはその子として、一八〇八年にパリ四区サン゠マルタン通りで生まれた。デュマとユゴーの六歳年下になる。

母親は早くに死んだため、ネルヴァルには母親の顔の記憶がない。それも二五歳で死んだ若い母親だ。以降、ネルヴァルは泉鏡花にとっての摩耶夫人に似て、「まだ見ぬ母」のイリュージョンとともに生き抜くことになる。母親に代わって幼年期のネルヴァルを育てたのは乳母と母方の大叔父で、父親はといえば従軍ばかりしていた。ナポレオン時代のフレンチ・パトリオティズム(フランス的愛国主義)とは、そういうものだ。

そんな幼年期のあと、コレージュ・シャルルマーニュのリセ(高等中学校)で、驚くべき語学力を発揮した。理由はよくわからないけれど、とくにドイツ語に強かった。アルベール・ベガンふうに言うのなら、「ドイツ的ロマン魂」というやつが発火したのだろう。そんなことで、ゲーテの『ファウスト』第一部を翻訳したのは二十歳以前だ(これについては老ゲーテも褒めそやした)。

リセでは、テオフィル・ゴーティエと同窓になった。二人の腐れ縁はここからずっとつづく。そこにユゴーやデュマたちも加わった。この顔触れでわかるように、ネルヴァルは、いわゆるフランス・ロマン主義に真っ先に奉じた「ジューヌ」(若きフランス派)だったのだ。ナポレオン派の父親世代から数えれば、パトリオティズム第二世代ということになる。

一八三〇年、ユゴーの例の『エルナニ』上演激発事件がおこると、二二歳になっていたネルヴァルは勇んでロマン主義派の親衛隊の組織化に動いた。それをきっかけに劇作にも乗り出した。このあたり、デュマとそっくりである。

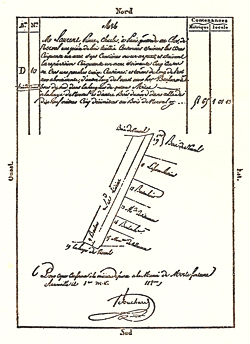

|

|

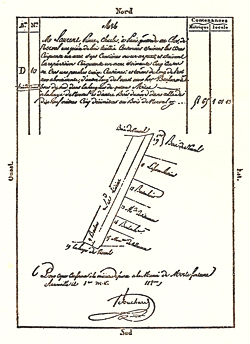

モルトフォンテーヌ村。ネルヴァル荘園の測量図。1827年。

所有者はネルヴァルの祖父、ピエール・シャルル・ローラン。

ネルヴァルの筆名はここから出ている。

|

|

二五歳のとき、祖父が死んで遺産が入った。三万フランだ。こういう降って湧いたような僥倖は、たいていの男をダメにする。案の定、すぐに雑誌「演劇界」を創刊して遺産を費いはたした。すってんてんのままゴーティエと一緒にベルギーに逃げた。戻って二九歳、オペラ・コミック座でデュマとの共作の『ピキロ』が上演されたとき、すでに顔見知りだったその主演女優にぞっこんになった。

これがジェニー・コロンだ。だいたい「演劇界」の刊行がジェニー・コロンの支援のためだった。次のデュマとの共作『カリギュラ』がコメディ・フランセーズで上演されたときは、ジェニー・コロンなくしては人生が考えられなくなっている。濁流にもみしだかれたくなっていた。それなのに、それから一年もたたずに、ネルヴァルはジェニーとあっけなく破局する。

濁流に主人公はなく、そのタービュランス(乱気流)だけがどくどくと渦巻いた。ジェニーは一座の楽士と結婚、ネルヴァルは傷心を癒すかのようにドイツに旅行した。感傷旅行だったのかと思いきや、フランクフルトでデュマと落ち合い、次の芝居の準備をしていた。

ここまで、ネルヴァルはすでにさまざまな才能を見せているとはいえ、それでもデュマやユゴーと並ぶかそれ以下の戯作者にすぎず、ジェニー・コロンとの濁流愛と乱流的破局といっても、これまた特段に異常であるとか、異様であるとかというのではない。見かけのうえでは、まだまだ存分な社会派だった。

ところが一八四一年の三二歳のとき、ネルヴァルを最初の発作が襲った。周期的な極度の精神病だ。これで万事がおかしくなっていった。かくて万事と万端が物語風にめくれ上がっていく。そしてすべてがことごとく、歴史までもが幻想化していった。翌年はジェニーが病死した。

それからどうなったかといえば、本格的におかしくなった。いや、おかしくなって本格的になった。しだいにリアルとヴァーチャルの区別がなくなり、すべてがイリュージョンで、すべてがテレプレゼンスになった。そういうネルヴァルを友人たちは不憫に思った。デュマのネルヴァル“座敷わらし”説は、そこから出ている。

それでも発作が連発しないときは、旅をしつづけた。一八四二年からの旅では近東を長期に訪れて、カイロ、ベイルート、コンスタンティノープルが気にいった(これが『東方の旅』の下敷きになる)。神秘主義文献もそうとうに漁っている。しかし一八五一年には、またまたひどい発作に襲われた。

そんな中で、あの驚異の五年間がやってきたのだ。ネルヴァルの傑作は死ぬ直前の五年間にほとんど集中しているのだが、その驚異の五年間だ。四三歳のときの『東方の旅』(これが一番の大作)、四五歳のときの『シルヴィ』、四六歳の『火の娘たち』と『幻想詩篇』(「ネルヴァル全集」5)、そして四六歳で縊死した年の遺作の『オーレリア』だ。

最後の日々は『オーレリア』を書きながら、住まいもなくパリ市中を転々としていたという。そしてついに首を吊った。『オーレリア』全編はノートル゠ダム寺院での葬儀のあと、黙々と刊行された。

五年間の作品は、やがて世界中の文学を心底から転倒させた。まずプルーストが脱帽した。ついでブルトンをはじめとしたシュルレアリストたちが「われらの先駆者」と敬愛した。のみならずトーマス・マンやサルトルが世界文学の巨匠扱いされるころには、ネルヴァルは二十世紀文学に最も大きな影響をもたらした先駆者とみなされるようになった。いまでは、ネルヴァルを抜いた現代文学史はありえない。

さて、久々に伊香保で読んだ『オーレリア』のことだ。久々といっても、十五年ほど前にときどきマーキングしながら読んだので、伊香保の夜は再読だった。

この作品は文学史上でも最も有名な一文のひとつ、「夢はもうひとつの生である」で始まっている。「夢はもうひとつの人生である」と訳されることも多い。このメッセージが端的にあらわしているように、ネルヴァルは夢と超現実と現実の相互境界をまたいでいったのである。そして、それらの相互誘導合致を試みたのだ。「自分がつくりだした人物に同化せずには物語をつくれない」とは、このことだ。

どういう作品かといえば、以下に第一部と第二部のいくつかのパラグラフの一節を、試みに★印をつけて“編集的に”並べておいたので、それを読んでもらうといい。こういうふうになっている。

このとびとびの差分方程式っぽいサマリーからは、ちょっとした物語ならいくらでも想起されよう。篠田知和基も書いていたように、ネルヴァルは「編集的創作」の超名人なのだ。これをたんに「狂気の沙汰」とは名付けられまい。名付けてもいけない。

| |

第一部

| ★ |

夢はもうひとつの生である。 |

| ★ |

その女にはしばらくして、また別な町で会った。 |

| ★ |

その晩、その考えを裏づける夢を見た。 |

| ★ |

現実生活への夢の流出とでも呼びたいものがこのときからはじまった。そのときから、あらゆるものがときとして二重の相をとりはじめた。 |

| ★ |

ある晩、たしかに自分はラインの岸辺に連れてこられたのだと思った。 |

| ★ |

一羽の鳥がいた。その鳥が人間のように話しはじめた。祖先の魂がその鳥の中に宿っている、そう思った。 |

| ★ |

それは、一瞬の夢の中に一世紀ものドラマが凝縮されてしまう時間的な現象に似たもののせいなのだ。 |

| ★ |

まわりではあらゆるものが姿を変えていた。私が問いかけていた精霊も、もう同じ姿形ではなくなっていた。 |

| ★ |

そのような考えは、つぎに見た夢でいっそうたしかなものになった。私はいつのまにか、祖先の住まいの一部をなしている広間の中にいるのだった。 |

| ★ |

だれでも知っていることだが、夢の中には太陽は出てこない。 |

| ★ |

まわりを見回してみると、庭園は墓地の様子をとりだしていた。声が聞こえた。「宇宙は闇に入った!」 |

| ★ |

はじめはそれほど幸せだったその夢は、私を大いなる困惑の中におとしこんだ。いったいどんな意味なのだろう? それがわかったのは後になってからだった。オーレリアが死んだのだった。 |

| ★ |

やがて怪物たちは形を変え、はじめの皮を脱ぎ捨てて、巨大な脚でたくましく立ちあがった。 |

|

| |

| ★ |

しかし、地球の生動力は、この一族を養ってゆくうちにだんだんと涸れ尽きてきた。 |

| ★ |

そのとき、かつてない災厄が突然に襲いかかって、世界に新生と救いをもたらした。 |

| ★ |

そのような幻が目の前に現れては消えていった。 |

| ★ |

どう説明すればよいかわからないが、私の考えでは地上の出来事は超越世界のそれと一致するにちがいない。 |

| ★ |

恐ろしい考えが心に生じた。「人間は二重だ」。 |

| ★ |

そのような想念がしだいに私を陥れていったふしぎな絶望を、どうやって描いたらいいのだろう。 |

| ★ |

もはや怒りと侮蔑を待つよりほかになかった!亡霊たちは怒り狂って叫び声をあげながら逃げさり、あたかも、嵐の前の鳥のように、空中に恐ろしげな輪を描くのだった。 |

|

| |

第二部

| ★ |

また失った! すべては過ぎ去った! |

| ★ |

とはいえ、これらの学問に人間のあやまりが混入していることは確かだ。 |

| ★ |

失われた文字、消えた印を見出し、階調を失った音階を組みたてなおそう。 |

| ★ |

神はおれとはもう一緒ではない! |

| ★ |

そのような考えが私を投げこんだ失意のほどを語りつくすことはできない。 |

| ★ |

炎が、心の中でもっとも悲痛な思いにかかわっているこの愛と死の聖遺物を燃やしつくした。 |

| ★ |

この幻と、それがひとり居の時間にひきおこした考えとの結果うまれた感情はあまりも悲しく、自分がだめになったように思われた。 |

| ★ |

私は打ちひしがれて、泣きながらノートル・ダム・ド・ロレット教会へ入って、聖母の祭壇の下に身を投げ、罪の赦しを求めた。 |

| ★ |

時が成就した、ヨハネの黙示録に告げられたこの世の終わりがやってきた、そう思った。 |

| ★ |

風に吹きとばされてゆく雲のあいまから、いくつもの月が飛び去っていくのが見えた。 |

|

| |

| ★ |

そのときから病状がぶりかえして、一進一退をくりかえすことになった。 |

| ★ |

その庭に集まった人たちは、みんな星になんらかの影響をもっているものと想像した。 |

| ★ |

番人や仲間の病人たちの会話には神秘的な意味をふりあてた。 |

| ★ |

私の役割は、カバラの技によって宇宙の調和を回復することと、さまざまな宗教の秘密後からを呼びおこして、ひとつの解決策をさぐることだと思われた。 |

| ★ |

私にとっての時間はすでに二時間ずつ増えていた。 |

| ★ |

ある晩、私は一種の恍惚状態で話したり歌ったりしていた。 |

| ★ |

病院の使用人がやってきて、私を一階の部屋に下ろして、そこに閉じこめた。私は夢を見つつげていた。 |

| ★ |

共感と憐れみとが私を高めるのが感じられた。 |

| ★ |

ミヨゾチス! |

| ★ |

ホザンナ! |

| ★ |

サチュルナン! |

|

いや、いや、ものすごい。書きなぐりではないことはあきらかだ。エレメンタルにもフォーマティブにも、よくできている。

これでだいたいの見当がつくだろうが、ネルヴァルは「恐るべき夢の司祭」を引き受けたのである。引き受けざるをえなかったのだ。世の歴史というものが幻想と現実のあいだを分断したまちがいを、自身の発作によって引き受け、これを新たな文脈に組みなおしたのだ。

それを一言でいえば、時空意識に去来する「交感」をコンテキスト編集するということなのだけれど、もしもこれが「ブンガク」でなかったら、こんなものはファウスト博士の夢置場か狂者の妄言のようなもので、とうてい付き合えるようなものではなかったはずなのだ。しかし、よくぞネルヴァルはこれを文学にした。幻視力と表象力を相互誘導合致した。

と、いうふうに、かつては『オーレリア』を二度にわたって読んだはずだったのだが、いまはこんなふうには解釈したくない。伊香保の夜の三読目では、そんな“危険の風”すらもがそよりとも吹かなかったのだ。夢二が描いた《青山河》のように、黙がすうっと通過していっただけだった。

そうなのである。『オーレリア』はどこもおかしくはない。ぼくは何も擾乱されず、どんな不安にも襲われず、ひたすら上出来の物語を読んだ気分になれた。作者と物語と登場人物がまったく乖離していなかった。

今夜は、ここでおしまいだ。ぼくが何を書きたかったのか、わからなくなっているようなら、もう一度、前の『オーレリア』のとびとび差分の引用を読んでみてもらえばいい。いや、できれば原作に当たってもらうといい。ここにはカンペキな文学技法があるばかりだということに、気がつくだろう。

ということは、ぼくは、ずいぶん長いあいだネルヴァルを丁重に扱いすぎていたわけなのである。読書というもの、そういうふうに丁重になってもかまわないのだが、ネルヴァルのような稀代の先駆者を相手にするときは、こちらも開きなおらなくてはまずかったのだ。だから、前記の抜き書きにカバラが出てこようと、たくさんの月が上がっていようと、鳥や庭のメタファーがみごとに異常化されていようと、それはネルヴァルの六四編集技法のひとつだと見たほうがいいわけなのである。それも、狂気による成果ではなく、文学で夢を見る方法だとみなすべきなのだ。

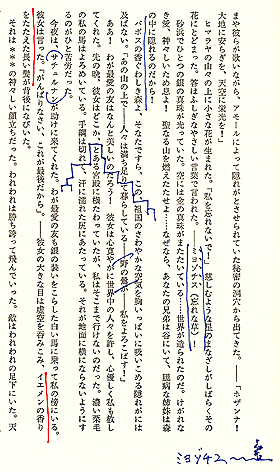

|

|

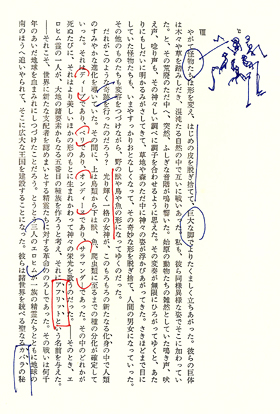

暗号めいた不思議なセイゴオ・マーキング

|

|

附記¶ぼくがもっているネルヴァルは、『東方の旅』上下(世界幻想文学大系・国書刊行会)、『火の娘たち』(思潮社)、『幻視者』上下(現代思潮社)、そして佐藤正彰訳を加えた2種類の『オーレリア』だ。ただし、佐藤訳はいま手元からなくなっている。