メダカと日本人

青弓社 2002

そっと覗くと、お遊戯はしていない。

毎朝3時に産卵をする。

メダカの兄弟は大きくなったら何になる?

大きくなったらコイにはならない。

1年半のあいだに、数千匹の子供を世に託す。

メダカはアジアの魚。ニホンメダカは日本の象徴。

ぼくはそのことを本書を読むまで、

ずっと知らなかった。

メダカの学校は川の中ではない。水面にある。そっと覗くと、お遊戯はしていない。毎朝3時に産卵をする。メダカの兄弟は大きくなったら何になる? 大きくなったらコイにはならない。1年半のあいだに、数千匹の子供を世に託す。

メダカはアジアの魚である。ニホンメダカは日本の象徴である。ぼくはそのことを本書を読むまでずっと知らなかった。

最近、ちょっと気になるニュースがある。空からオタマジャクシがバラバラと降ってきたのだ。数匹ではない。なんとまとまってバラバラ降ってくる。一ヵ所ではない。各地に降ってくる。ナマで降ってくるのか(まさか)、干からびて降ってくるのか、それすらわからない。2009年前半期の最も不思議なニュースだった。

他のニュースは自民・民主がどうなろうと、知事が何をしようと、経済指標がどう動こうと、いろいろの悪さがあろうと、GMが頓死して再生しようとキリンとサントリーが組もうと、アタマを使わないですむ。ところが空からやってくるオタマジャクシには考えさせられる。竜巻なのか。それならオタマジャクシ以外も降ってくるはずだ。鳥たちがいっせいに落としているのか。それならもっと定期的にこのようなことがおこっているべきだ。誰かがオカルト遊びをしているのだろうか。

ぼくの想像力ではとうてい追いつかないので、いまもって気になっている。一説では中国か北朝鮮が風船爆弾のように降らしているというのだが(まさか)、それにしてはそもそもなぜオタマジャクシなのか。

オタマジャクシはどこにでもいる。とくに田圃に多い。田圃に多いのはオタマジャクシだけではなく、メダカもいる。ただしメダカはまだ空から降ってきていない。

けれどもメダカは宇宙には飛んだ。1994年に東京大学アイソトープ総合センターの井尻憲一が選びに選び抜いたオス・メス2匹ずつのヒメダカ(緋メダカ)の代表4匹がちっぽけな水槽に入って、向井千秋とともにスペースシャトルに乗って宇宙に飛んでいった。堂々15日間の宇宙旅行をして、脊椎動物では初めて宇宙産卵をしてみせた。

なぜメダカが宇宙旅行の代表に選ばれたのか。どこにでもいる生物だからか、とても丈夫だからか、繁殖がはやいからか、カワイイからか。日本の宇宙飛行士によってメダカが選ばれたのは、なぜなのか。評判がたつからか。いずれでもない。では、どうしてか。これについては、オタマジャクシが空から降ってきた理由よりもずっと明快だ。本書を読めば、全部書いてある。なぜメダカが日本人によって宇宙を飛ぶことになったのか、その理由がわかる。

著者の岩松鷹司はメダカ研究の第一人者で、リーダー格でもある。多くの研究成果に目を配ることで、メダカ学の確立者になった。『メダカ学』(サイエンティスト社)や『メダカ学全書』(大学教育出版)もある。日本めだかトラスト協会の会長さんでもある。

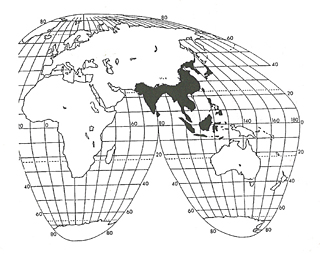

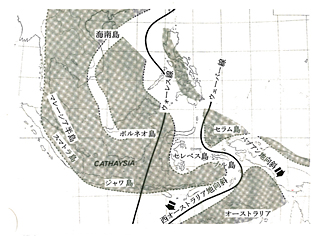

黒く塗られた場所にメダカが生息する

あまり知られていないことだが、メダカの生息地はアジア大陸東部と東南アジアだけに限られている。メダカはアジアン・フィッシュなのだ。日本にはそのうちのニホンメダカがいる。宇宙を飛んだヒメダカはニホンメダカだった。そのニホンメダカには北限があって、日本列島ではブラキストン線を越えることがない。津軽海峡の向こう側にはメダカはいない。

ニホンメダカを発見したのは(生物学的に同定したのは)、シーボルトだった。1823年のことだ。その後、いろいろのことがわかってきた。ニホンメダカは北日本集団と南日本集団に分かれること、その分布の境界は岩手県北部から丹後半島にかけての奥羽山脈によっていること、それが朝鮮半島にも及んでいること、中国北部にも似たようなメダカがいること。

いまでは、セレベスメダカ、海南メダカ、ジャワメダカ、ニホンメダカ、フィリピンメダカ、インドメダカ、タイメダカ、チモールメダカなどがいることがはっきりしている。いずれもアジアに棲息していて、しかも淡水魚である。田圃や小川に多い。こういうふうにアジアの村落だけにメダカがいることから、いっときメダカが稲の生育や組成に関係しているのではないかという推理も成立した。当時は俊英の平田賢治と著者の岩松氏が1979年からその研究を始めた。

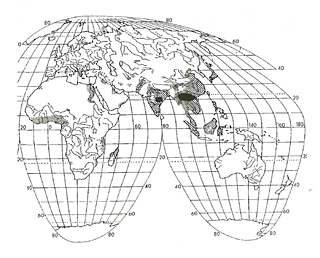

黒い地域は紀元前4000年前までに、

網掛けした地域は紀元前1500年~1000年頃から

稲が栽培されていたと推定

図からメダカと稲の分布地域が大きく重なっていることがわかる

いろいろ調べていくと、稲作以前からなかなかイミシンなことがおこっていた。メダカのルーツは海産魚なのである。それが氷河期のキャテーシア大陸の沈没によってアジアの島々に残ったらしい。

網掛けした地域が氷河期のキャテーシア大陸

淡水魚の分布をしめすウェーバー線が大陸を割って通る

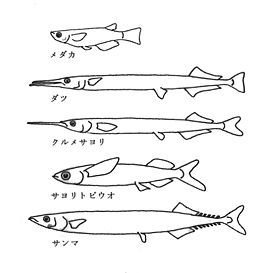

メダカには、イワシやトビウオに似た位置にヒレがある。サヨリのように下顎が出ていて、卵膜にサンマやサヨリのように毛がはえている。卵には海水魚の多くに見られる油滴があるし、なによりメダカの体には耐塩性がある。こういうことが証拠となって、どうもメダカの先祖は海産魚から汽水域の淡水魚として一地域で分化出現して、そこからアジア大陸の沿岸沿いに生息地を広げていったのではないかと考えられるようになったのだ。

口の形とヒレの位置を比較した図

実は水鳥の足にメダカの卵がくっついて各地に運ばれていったのではないか、ばらまかれたのではないかという仮説もあって、そうなるとメダカも空から降ってきたことになる。柳田国男の『江湖雑談』などのフォークロア集成にもそうした昔話が言及されている。

水田とメダカが縁深くなったのは、以上のようなメダカの生物としての変化に、アジアの天水農業による環境がぴったりだったからであろう。稲とは直接関係があるわけではないが、お米の文化とメダカの文化は同じ宿縁と道程をもってきたのだった。

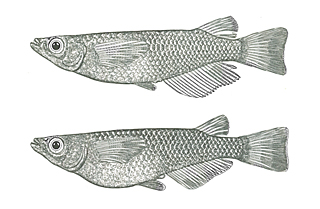

メダカはオタマジャクシ同様、どこにでもいるようだが、最近はメダカをちゃんと見つけられる人が少なくなっているらしい。本書の著者が「メダカがいたら教えてください」と方々に頼んでおいて、その返事を待っていると、返ってきたのは「まだ見つからない」が多く、「見つかりました」のすべてが野生化したグッピーだったというのだから、案外知られていないか、つかまりにくいのだ。

メダカの見分け方は水面を泳いでいるかどうかによる。他の小魚や稚魚はだいたい水中を泳ぐ。水面に上がってきてもすぐに下へいく。メダカはほとんど水面近くだけをスイスイ泳ぐ。だから「メダカの学校」は「川の中」ではないわけだ。

もうひとつの見分け方は、メダカは危険を感じないときはゆっくり泳いでいるということだ。方向もあまり変えない。グッピーなどの他の小魚や稚魚たちはたえず機敏に方向を変えて泳ぐ。急ターンする。メダカはそんなことをしない。環境が穏やかならば、ひねもすゆっくりなのだ。メダカが「メダカの学校」の生徒たちに見えるのは、このようにたくさんが同じ方向を向いて、しかも忙しそうにはしないで、何かに一心に向かっているように見えるからだった。

右下隅にメダカの一群が見える

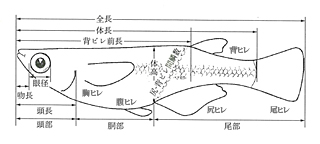

メダカの形はどういうものか。ガラスコップに入れてみると、よくわかる。とくにヒレに特徴がある。背ビレ・胸ビレ・腹ビレは他の小魚に近いのだが、尻ビレや尾ビレに特徴がある。

そういうことがわかれば、水質がよくて、ある程度流れが澄んでいればメダカを見つけるのは容易なはずなのだが、それが最近、なぜ見つけにくくなっているかといえば、われわれの自然観察力が低劣になっているせいでもあるけれど、それとはべつに、おそらくは水の淀むところにはカダヤシやグッピーなどの外来種が、大きい池や湖にはブルーギルやブラックバスなどの外来種が猛然と繁殖して、メダカはそれらのエサになっているせいだろうと推測されている。

ということはセイタカアワダチソウなどの外来植物の繁茂と同様に、動物的グローバルスタンダードの波及によってニホンメダカがしだいに追いこまれているということなのである。ニホンメダカを見つけられるかどうか、それは自然環境においても「日本という方法」がどのように発揮できるかということにかかっていたわけだ。

本書を読んでみて、メダカからわかることがかなりいっぱいあって、しかも重要なことばかりであることを知った。

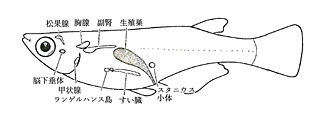

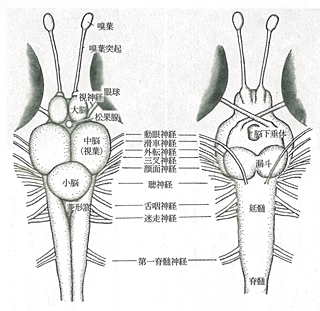

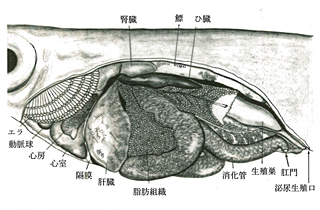

メダカは頭部・胴部・尾部をもったレッキとした脊椎動物で、脳神経、循環器、心臓、胸腺、甲状腺、膵臓、胆囊、脾臓など、みんなある。そのいずれもが少しずつヒトと似ている。たとえばメダカには肺がないので、動脈球からすぐ前にあるエラを通って全身に血液を循環させている。ヒトは血液を肺から心臓に戻るようにしたため二心房二心室になっているのだが、メダカはそうではないけれど、脊椎骨からそうしたしくみをつくってきたという脈絡では、ヒトもメダカも昔は同じ器官をもっていたという気にさせられる。

しょっちゅう風邪にかかるという点でもヒトとメダカは似ている。そもそも水生動物と陸生動物とは何がちがうかというと、水の中にいる生物のほうがずっと細菌感染をおこしやすいということだ。一般の水はかなりの細菌に満ちている。今日の多くの陸生動物は、その感染力から逃れるために“上陸”を企てたといっていいほどだ。

こうして多くの動物が上陸をしていったのだが、このときついつい川をさかのぼった連中も多くいた。これがのちの淡水動物になるのだが、この連中は水質の不安定さ、寄生虫の多さ、カビ類との共生を迫られた。そのためにウロコが損傷してしまえば、すぐに病気にかかるようになった。死亡率もとんでもなく高い。

だからこそ厖大な数の産卵によってこの損失を補うわけで、逆に陸生動物がタラコのような数を産卵しないですむのは、この死亡率に要因がある。それでも感染して風邪にかかることには変わりない。

淡水動物がどのように進化してきたかということは、進化のドラマを見るときにも興味深い。塩水にいた連中がしだいに淡水化するのだから、そこには塩分を体外に捨てるはたらきが必要だったはずである。われわれも塩分がないと生きていけないが、塩分のとりすぎも危険なものになる。メダカもそうで、体内の浸透圧を利用して水だけを吸収して塩分を捨てる機能をエラや腎臓の細胞がたくみに担うようになった。

だから、メダカも急に海水に入れれば死んでしまうけれど、少しずつ塩分をふやして飼育すると海水でも生きていける。これはかつての「海水から淡水へ」という生物モードに、リバースモードがまだ残響していたということなのだ。サケ・マス・アユたちも塩水・真水を頻繁にリバースできるようになっている。産卵のために塩水と真水を行き来してきたからだ。ちなみにぼくは、塩分とりすぎメダカに近い生物である。

話を戻すと、ニホンメダカが宇宙旅行に選ばれたのには、いろいろ理由があった。表向きの理由は明快だ。体が小さいので宇宙船の中で飼育しやすく、また観察がしやすい。ケアも簡便で、そのわりにすぐに風邪を引いたり、心身症にかかったりしてくれる。重力との関係を調べるにはもってこいなのだ。

しかし、それ以上の理由は日本の科学研究の歴史にあった。日本の動物実験にとってメダカはずっと立役者であったのだ。スターだったのだ。

明治の中期、東京帝国大学で箕作佳吉と飯島魁の功績によって日本の動物学が誕生した。ここに渡瀬庄三郎が加わって本格的な研究が始まったとき、日本の実験動物学を開拓した谷津直秀が「メダカを最もすぐれた学術的研究対象にする」という判断をしていたのだった。昭和に入ってこれを発展させた岡田要がメダカの性に関する研究にとりくんだのも大きく、その後、日本の動物実験はメダカ大明神にその多くを負ってきた。

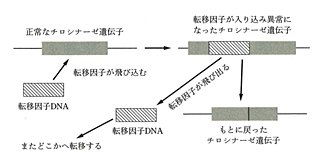

メンデルの法則が伝わったときも、外山亀太郎や石川千代松はメダカをもって遺伝研究にとりくんだ。現在では、メダカを使ったゲノム分析は日本のおハコにすらなっている。

メダカの変異種の出現に関係するトランスポゾンは、

ほかの遺伝子内に潜り込んで、遺伝子に変異を引き起こす作用を持つ

そこに加えて、ニホンメダカはなんといっても日本の象徴なのだ。大きくは10ほどの地域型があるらしいが(それらが2012年に「キタノメダカ」と「ミナミメダカ」の2つの種に分けられた)、そのディテールまでがそうとう詳しくわかっている。常陸宮(正仁親王)はメダカの腫瘍研究では斯界の第一人者でもあらせられる。こんな事情があったから、スペースシャトルの向井千秋は、迷うことなくニホンメダカを観察することにしたのだ。

メダカは「目高」と江戸時代から記されてきたように、目が大きい。角膜が頭部の体表面に出っぱっているので、目が高いともいえる。だから「目高」になったのだが、ただしこの特徴は野生化したグッピーとも近いので、目の大きさだけではまちがうことがある。

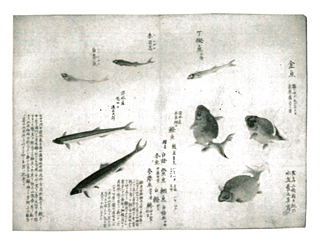

けれどもグッピーなどの動物的グローバルスタンダードが日本を侵していない時代には、目が大きい小魚といえばすべてメダカだったのだ。貝原益軒や小野蘭山の大和本草ものには、必ずメダカが記されている。目高、丁斑魚、番代魚、撮千魚、姿魚などと綴られた。

メダッコ、タカメ(高目)、メザコ(目雑魚)、メタバリ、メバヤ、メッコ、メジンコ、メメゴ、メッポ、メンパイ、メンパチ、メメタコ、メンタイコ、メンメンなど、たくさんの方言もある。「コ」をつけるのは宮城・福島から関東一円と静岡・長野・新潟で、「ッコ」となるのは福島・茨城・栃木だけである。

水面を泳ぐところから、浮魚ともみなされたので、ウキイヲ、ウキヨ、ウケス(浮子)、ウキノコ、ウギンコ、ウキンショ、ウケンボ、アワフキなどとも親しまれた。われわれの地域文化はメダカによって仕切られているのだ。辛川十歩と柴田武の『メダカの方言』(未央社)という立派な本もある。5000種のメダカ方言が記載されている。

ニホンメダカには耐寒性もあって、氷の下で冬越しをする。日本の四季はメダカこそが体現しているわけだ。メダカは空から降ってはこないが、日本の生物種の進化分化の歴史を正統に背負って各地に棲息している最も小さなメッセンジャーなのだ。

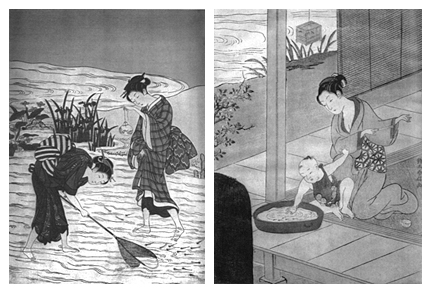

かつてぼくは「極める」というテレビ長寿番組で、鈴木春信をポートランド美術館に追う企画をしたことがあるが、その目玉のひとつは《めだかすくい》や《魚と遊ぶ童》だった。この二枚の浮世絵こそニホンメダカがウキヨとも呼ばれていたことを一心に物語る。