父の先見

演劇出版社 2002

日本の伝統舞台を支えてきたのは黒御簾である。檜舞台は黒御簾がコントロールしてきた。その黒御簾の中心に三味線音楽がある。

歌舞伎や文楽では伴奏スペースを「下座」とか「黒御簾」という。舞台の下手、つまり向かって左手の袖にある。黒い囲いに窓格子が組まれていて、そこに黒塗りの簾がかかるブースの中で何人かが演奏するので、「黒御簾」と言ってきた。文化文政期くらいまでは「外座」と綴っていたが、いつしか下座になった。プロたちは「カゲ」と言ったりもする。ここで演奏されるのがいわゆる下座音楽で、ほとんどの三味線音楽のヴァージョンと、すべてのお囃子や鳴物を担当する。

下座音楽は自立した曲を意味しない。舞台で進行することを支援する音楽だ。カゲといわれるゆえんだ。しかしカゲとはいえ、そのためには雅楽、能楽、神楽、さまざまな仏教音楽、あらゆる三味線音楽、長唄、浄瑠璃、箏曲、端唄、俗曲、民謡などが組み合わさって、リミックスされ、アレンジされる必要がある。このカゲがないかぎり、どんな名優とはいえ舞台で芸を見せることはできない。カゲを仕切るのは芸能世界やアート世界の誇りなのだ。

どのように下座音楽ができあがっていくかというと、中心にはこれを取り仕切る音楽プランナーがいる。「付師」という。付師は舞台経験が豊富な万事に見通しのきくプロ中のプロで、作者・役者・演出家・演奏家の好みをいかようにも組み立てられ、かつ変更できる能力と権限をもっている。

付師は演目が決定すると、台本の読み合わせ、立ち会い、立ち稽古などにかかわりながら、立ち稽古の途中あたりから「付立て」をする。その演目に使う部分音楽(レパートリーとその組み合わせ)をあらかた決めるのだ。この付立てに一応の承諾が見えてきたところで、半紙を横長に2つ折りにして紙縒で綴じた帳面に、使用音楽ごとに音のきっかけやブレイクする箇所を書きこむ。

これを「付帳」という。いわば音楽台本だ。舞台にかかわるすべての者はこの付帳をもとに「総ざらい」(通しリハあるいはゲネプロ)に向かって各自の持ち分を仕上げていく。

付立てには長年の経験で定着した定番がある。《髪結新三》の初鰹売りの場面はたいてい端唄の《薩摩さ》だし、《仮名手本忠臣蔵》の7段目では初代吉右衛門は必ず小唄《四条の橋》を使わせた。付立ては、演出や役者の好みでよく変わる。たとえば歌舞伎十八番の《毛抜》で粂寺弾正が引っ込む場面は、昔から2代目左団次の引っ込みの音楽が定番(岡鬼太郎趣向の《舌出し三番叟》)とされているのだが、それをもうちょっとおもしろく変えたいというとき、付師が《舞扇薗生梅》のチラシを使うというふうになっていく。チラシとは踊りや三味線音楽のフォーマットとして有名な「オキ・ツナギ・クドキ・チラシ」の、そのチラシのことだ。

このように付師は、たえず舞台演出や役者にふさわしい下座音楽を用意する。そこには豊富な経験と当意即妙が要求される。その勘所はまさに絶妙きわまるもので、たんに通りいっぺんを習っただけでは何も極意を発揮できない。

本書は付師であって、三味線の達人でもあった前進座の杵屋佐之忠さんの黒御簾ならではの苦労話を満載したもので、下座音楽の何たるかもわかりやすく解説されている。NHKの斎藤季夫さんがラジオ番組で収録した1年にわたるインタヴューも加わっている。斎藤さんは先日(6月14日)のぼくの連塾「牡丹に唐獅子」(ゲスト=森村泰昌・杉浦康平・真行寺君枝・黛まどか・高野明彦・坂井直樹ほか)にもお見えになった。

前進座はいまはあまり話題になっていないが、昭和6年に河原崎長十郎・中村翫右衛門・河原崎国太郎・中村鶴蔵らによって設立された革新的な劇団で、歌舞伎十八番から大衆演劇におよぶ演目をかなり斬新な演出で見せた。梨園の因習を破りたくて結成された劇団である。いっとき全員が共産党に入党したり、翫右衛門が中国亡命をはかったりして社会面での話題もまいたけれど、ぼくはそのようなこととはべつに、前進座の芝居への取り組みには一日の長があったと思っている。翫右衛門の《俊寛》など、それがどうしても見たくて足を運んだものだ。この演出や演技は歌舞伎のほうにも影響を与えたと思う。

杵屋佐之忠さんはその前進座に入って、一から十まで下座音楽のすべてをマスターした。つまりカゲを引き受けることにした。昭和4年の大阪生まれ、機械科の専門学校から日光近くの農学校に入り、16歳のとき日光で終戦を迎えた。その日光に初代吉右衛門が疎開していた。

吉右衛門は疎開中に日光のみなさんにお世話になったというので、終戦後すぐに、播磨屋一家として町民のための公演をしたらしい(日光劇場)。佐之忠さんはその3日間の公演を3日とも全部見て、芝居というものにぞっこん魅せられた。とくに三味線の音がこの世のものとは思えない。あっというまに惹きつけられた。他の舞台もできるかぎり見るようにした。宇都宮で6代目菊五郎が《保名》を上演したときもすぐ見に行った(ただし、この舞台は菊五郎が手を抜いたらしくがっかりしている)。

こうして佐之忠さんは三味線を杵屋栄暁(杵屋栄蔵の弟子筋)に習いはじめるのだが、ある日、日光の湯葉屋の片隅にSPレコード(富士音盤、のちのキングレコード)が立て掛けてあるのを見つけた(日光にはレコード屋がなかった)。レコードの題名は《秋色種》とある。

なんだか気になったので奮発して手に入れ、さっそく聞いてみて魂を奪われた。芳村伊四郎(七世伊十郎)の長唄に四世杵屋佐吉が三味線をつけていて、上調子が初代杵屋佐助だった。この極上コンビでまいるのは当然だ。たちまちプロになろうと決意した。

そう思うと居ても立ってもいられない。栄暁師匠には申し訳ないが、東京に出て、そのころ歌舞伎座の裏に住んでいた初代杵屋佐之助の門を叩くことにした。以前に聞いた長唄温習会での佐之助の華麗で深い演奏が忘れられなかったのだ。門を叩いてみると、さいわいなんとか弟子にしてくれた。佐之助師匠はちょうど前進座の仕事をしていた。お前も手伝ってみるかといわれ矢も盾もたまらなくなった。著者はその名も杵屋佐之忠として、前進座の仕事をするようになっていく。

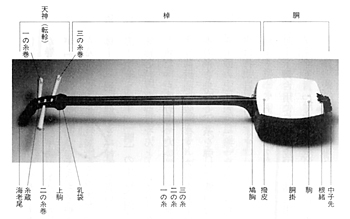

三味線音楽には、たくさんのテクニックがある。いろいろの棹を使い分けなければいけないし、たった3本の絹糸(一の糸・二の糸・三の糸)でできているだけの楽器なのに、その変化は雲や霞のごとくまことに霊妙だ。

使い分けとしては、義太夫浄瑠璃では太棹を、常磐津・清元・新内・地唄・小唄などでは中棹を、佐之忠が惚れ抜いた長唄では細棹を使う。とはいえ、棹の太さはそれぞれ数ミリあるいは1、2センチしか違わない。それでもそうとうの音色の差異が出る。この三味線の棹のちがいがすべてを決める。

低音だけの三味線というのもあって、これは四世杵屋佐吉が考案した。ふつう低音三味線とかセロ三味線という(チェロの音にも似ていたからだ)。大正八年ころに生まれた。細棹より少し長く、胴がちょっと太くなっている。その後、長さ一・八メートル、重さ三〇キロの「豪絃」や、昭和六年に石田一治が四世佐吉のために工夫した電気的増幅装置をつけた「咸絃」などもつくられた。

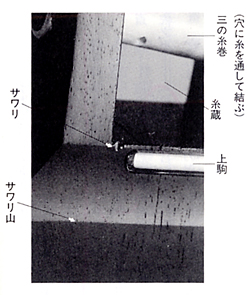

三味線の独特の音はサワリの存在にある。一の糸が棹に直接触れるようになっているため(二の糸と三の糸は上駒にのっている)、弾くたびに微妙な振動がおこる。これが胴に伝わり、三味線の音のすべての色合いを左右する(ちなみに沖縄の三線にはサワリがない)。三味線の音は複合振動なのだ。演奏にあたっては、この一の糸のサワリの及びかたを十全に感じなければいけない。

加えて、撥で弾くときと爪弾きするときでは、音が変わってくる。小唄はたいてい爪弾きをする。さらに撥で弾くテクニックにはシバキとスクイがある。打ち下ろすか、掬い上げるか、その組み合わせをどうするか。

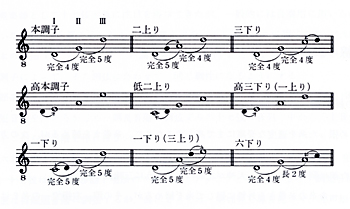

三味線を楽器として使い分けられるだけではダメである。三味線には「調子」というものがある。基本の調子は「本調子」と「三下り」と「二上り」なのだが、これが合の手(相手の三味線)と組み合わさってヴァリエーションをさまざまにもつ。

いまさらいうまでもないだろうけれど、そもそも日本の伝統楽器には絶対音がない。笛から鼓まで、琵琶から尺八まで、ほとんどの楽器が微妙な音ばかりだ。三味線はギターのフラットにあたるものもなく、相対音で成り立っている。サワリもある。そこでその都度の調子をつかむことがとても重要になる。

三味線の弾き手がする調子合わせは、たいてい三下りから決める。あえて西洋音階でいうのなら、まず一の糸を適当の高さから巻いて、これをシの高さにする。次に二の糸をミに合わせて、ついで三の糸をラに合わせる。この三絃が「シ・ミ・ラ」になったときが三下りなのである。ついでにいうと、二上がりは二の糸を二音上げる。「シ・ファの♯・シ」の調子だ。

これをお師匠さんに習うと、「テン・トン・シャン」といった口三味線で教えられるらしいということは、一般にもなんとなく知られているだろう。これには約束が決まっていて、開放弦の一の糸がドン、二の糸がトン、三の糸がテン、二の糸と三の糸を一緒に弾くときをシャンという。ということは「テン・トン・シャン」は三・二に三と二を弾いたときの音をいう。ここからだんだん複雑になる。次に一を押さえるとツン、三を押さえてチン、その三を押さえたまま二を押してチャンというふうになっていく。

撥との関係にも口三味線が対応する。打ち放した一の糸と二の糸はロン、三の糸がレン、打ち抑えた一と二がルンで、三がリン。これをお師匠さんは「はい、いいわね、そこで撥で三をレン、一を抑えてルン、はい、ドン・ドン、テンテン、はいトン・シャンと重ねて、ツンツン、チン、またシャンね」ときりっとした目でおっしゃる。

三味線音楽では、たいてい「本手」(本来の主旋律)の演奏をベースにして、「上調子」と「替手」が用意されている。

上調子というと、ぼくなどはすぐに新内《蘭蝶》の此糸のクドキを思い出すのだが、本手の三味線の二の糸の開放音を上調子の三味線の一の糸に合わせ、三の糸の開放音を上調子の二の糸に合わせて上調子の音を本手の五度違いに高く合わせる。そのため糸を強く張る必要があるので、ギターのカポタストと同様のカセをはめる。本手が本調子や三下りの場合は上調子は二上りになり、本手が二上りなら上調子の三味線は三下りになる。これらが互いに「合い」を求めて響きあう。長唄《岸の柳》や小唄《花井お梅》に如実だ。新内では本手と上調子の2人が演奏することが多かった。

替手は合奏のときに生じるヴァージョン奏法で、本手と同じ高さにしつつ、三下りにしたり、替手が本手を追いかけるようにしたりする。ちなみにこの業界では、三味線だけが演奏する場合を「合方」という。

いま、下座音楽の中心にあるのは長唄である。だから細棹が流行している。長唄の歌曲はかなり複雑で華麗で、かつ広い。日本音楽を集大成するような趣きもある。それゆえ演出法も多様化した。

しかし長唄には時代的にもさまざまな種類があって、その定義すら難しい。おおざっぱにいえば、元禄期の歌謡集『松の葉』に長唄というふうに分類された50曲がもとになって(浅利検校・佐山検校・朝妻検校などの盲人の作曲)、その後に『若緑』で野川検校の曲などが加わっていった。初期の名曲には《無間の鐘》や《京鹿子娘道成寺》などがある。

天明期になると流石庵羽積が『歌系図』を刊行して数百曲の地歌を分類し、長唄が110曲にふくれあがった。『歌系図』は大坂と京で出版されて大当りしたヒットソング集である。これをもとにレッスンする者も多く、文化文政期には唄方に初世湖出市十郎、初世と2世の芳村伊三郎、三味線方に八世杵屋喜三郎、初世杵屋佐助などが次々に輩出して長唄全盛期を迎えることになった。《越後獅子》《汐汲》《舌出し三番叟》などの変化ものは、このとき一世風靡した。

やがてこれらから転じて座敷でも歌われ奏でられる長唄が次々に生まれた。いまでも名曲中の名曲になっている《老松》《吾妻八景》《外記猿》などはほぼこの時期の作品だった。志ん朝の出囃子が《老松》である。

こうして長唄がやたらに広がったのだが、そのうち長唄が身につかなければ下座音楽はないというふうになった。そのためカゲの技能の底辺も広がった。とくにメリヤスと手事の技能が要求された。

メリヤスというのは役者の動きにあわせて、唄や演奏を伸ばしたり縮めたりする「合い」の呼吸をあらわす用語で、一説には江戸後期に渡来したシャツのメリヤスが伸び縮みするところからもじったという。もともとは立唄を独吟することがメリヤスだったのだが、その後は長唄独特の唱法や奏法と、義太夫で三味線だけが奏でるアシライとをさすようになった。ようするにインプロヴィゼーションの呼吸が要請されるのだ。

手事というのは一種の楽式様式のことで、三味線の間奏をいう。しかしたんなる間奏ではなくて、何段にもわたる段をもって間奏する。そのためまるで自立した曲のように聞こえる。それが手事である。初期には《さらし》《六段すががき》といった手事ものの名曲があった。三味線音楽をカゲとしてマスターするには、この手事にも長けている必要があった。

三味線音楽は、素人にとってはあいかわらず壮烈な技芸である。そうとうの研鑽がなくては玄人にはなれない。まして佐之忠さんのような付師には、誰もがなれるものじゃない。しかし反面、三味線が敬遠されるようではまずい。カゲでありつづけるのも、もったいない。もうちょっと三味線が巷間を賑わせていくほうがいい。

かつてはどんなお座敷でも目の前で三味線がチントンシャンと入り、とたんにお座敷が上品なディスコに変じたものだ。いまはそれが鳴りをひそめてしまった。三味線が弾ける芸者さんの数もめっきり少なくなった。お茶屋に行けばわかるように、三味線を弾いているのはたいてい老妓のお姐さんなのである。

いつもお決まりの三味線を伴奏されるのはいただけないが、それはそれ、まずは三味線音楽がもっと多くの場面や局面にあらわれていったほうがいいだろう。ぼくは10年ほど前から自分のことはさておいて、多くの知人に三味線のお稽古に行ってみることを勧めてきた。たいていは西松布咏さんのところに行くことを勧める。布咏さんは富本の師匠だったが、西松文一師に請われて地歌(地唄)のお師匠さんになった。文一師は富崎春昇(人形浄瑠璃吉田玉助の実子、四〜五歳で失明)の門に入って浄瑠璃三味線から地歌に向かった名人で、《魂の歌》というアルバムがある。ユーチューブでも《修羅》という絶品が聴ける。布咏さんはその文一師を継いだのである。

布咏さんのお稽古に行くと、三味線も唄も一から習うことができる。必ず1対1である。それでうまくなってほしいというのではない。三味線音楽の懐に入っていけるのだ。もちろんそういう体験は他のお師匠さんのところでもいっこうにかまわないのだが、ともかくも棹と絃の「間」に入るに如くはないはずだ。むろん稽古をする時間がないという事情もあるだろうが、そういうときは、せめて劇場や小屋にふらりと入って「黒御簾」で何がおこっているかに耳を傾けたい。そこには17世紀から続いているとっておきのミニスタジオやDJブースが待っている。