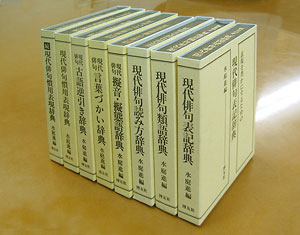

現代俳句表記辞典

博友社 1990

俳句に遊ぶためにも、編集に遊ぶためにも。

エディトリアリティを刺激するのに、もってこいだ。

編者はこんな句もつくっている。

夕凍みや五臓六腑へ神の水。

歳時記は季語によって先達たちの俳句の数々に出会うためのものだが、言葉づかいや類語や言いまわしでは、引けない。この俳句辞典シリーズはちょっとおもしろい。俳句に遊ぶためにも、編集に遊ぶためにも使える。エディトリアリティを刺激するのに、もってこいなのだ。

今夜とりあげるのは、この『現代俳句表記辞典』だけではない。同じく編者の水庭進がまとめた『現代俳句言葉づかい辞典』『現代俳句慣用表現辞典』『現代俳句読み方辞典』『現代俳句古語逆引き辞典』『現代俳句擬音・擬態語辞典』『現代俳句類語辞典』など、一連のものをとりあげる。

表題であらかた見当がつくように、いずれも俳句の類語類例辞典であって、ハードカバーの文庫本サイズ横判になっている。つまりは歳時記同様のコンパクトなものなのだが、これだけ揃うとさすがに「引きがい」がある。用途別の1冊ずつの狙いもなかなかよくできている。コレクションも広い(理由はわからないが、収録されたのは現代俳句が中心で、古典や有名俳人のものは取り扱っていない)。すべてを案内できないけれど、次のような「引くおもしろみ」がある。

たとえば『現代俳句言葉づかい辞典』で大見出しの「息」を引く。「息」は俳句でよく使う。そうすると、「きれる」「たえる」「つめる」「のむ」といった動詞が20語くらい小見出しになっていて、それぞれの例句が2、3句ずつ紹介されている。むろん作者も明示されている(以下、作者は省略する)。「蛍火に森は息づきはじめたる」「雷の息かかるとき守りさはぐ」「みちのくや息透きとほる花芒」「息継ぎのありてふたたび花吹雪」というふうに。なんとなく息づかいが見えてくる。

「香り」はどうか。諸君は「香り」をどのような用語にするだろうか。香りを嗅ぐ、香りが失せる、香りがこもる……。それだけ? この辞典では、「手花火の香の沁むばかり夜の秋」(これは汀女)、「妖艶の香りをまとふすひかづら」というように、「沁みる」「まとう」のほか、「香りがたつ」「香りがはしる」「香りが移る」「香りに酔う」「香りに添う」といった用例が提示される。香りの類が類を呼ぶわけだ。

一方、『現代俳句類語辞典』はまさに類語で引けるようになっている。たとえば「庭」には、「借景、枯山水、石庭、築山、坪庭、狭庭」などが並ぶ。「料理」「楽しみ」「褒める」「僅か」といった大見出し語もある。

ぼくは最近、ある寺院系の仕事をすることになったのだが、ちなみに「寺」を引いてみると、「伽藍、回廊、駆込寺、古寺、金堂、山門、鴟尾、宿坊、禅林、塔頭、本山、本寺、本坊、別院、名刹、門跡」などの寺院用語がそろえてあった。意外な用語はないけれど、これらに数句ずつが示されるのが便利なのだ。「心もち日脚のびたる御本山」「門跡といふしづけさに百日紅」「大伽藍春をとどめんとして黙る」。

俳句というのは、かの西鶴がそうだったように猛然とつくるときもあれば、数人で吟行するときもあるし、一人黙然とひねるときもある。しかし俳句は「詠む」ためだけではなく、実は「読む」ためにもある。だいたいぼくのばあいは「詠む」ために歳時記やこの手の手引きを参照することはめったにない。むしろ作例を「読む」ために見ることが多い。読むといっても短いものだから、いわば引いている。

いまさら言うまでもなく、俳句は世界で一番短いエディトリアリティをあらわせる文芸表現である。この短さゆえに、1つの言葉(用語・用法)をたった10数文字で対応させられる。「荒海」→「佐渡の荒海」→「夜の荒海」→「佐渡の天の川」、「佐渡に横たふ」→「荒海の天の川」、「天の川の荒海」→「横たふ天の川」。こう、なっていく。これらがリンクしあって相互定義しあう。俳句とは、その句がそのように成句していること自体が辞書的なのだ。

そこで、それらの俳句用語を視点を分けて組み合わせていくと、そのままたいそうユニークな「用語のデータベース」や「言葉のポータル」や「光景と心情の関係シソーラス」をつくることができる。そもそも歳時記が世界にも類例がないほどユニークなレパートリー・ディクショナリーであり、用語のエンサイクロペディアなのである。

今日、われわれは退屈なほどまでに、主題的な発想や思考をしがちになっている。世界、戦争、環境問題、家庭、犯罪、映画、音楽、青春、思い出、仕事、地下鉄、ショッピング、コンビニ、アクセサリー、エルメス、苦労、ストレス、病気、花粉症、大リーグ、テレビ番組、いじめ、高齢化、叶姉妹、タンスにゴン、みのもんた、沢尻エリカ……。まあ、これらもいいけれど、このような主題から始めるかぎりはすぐに限界がくる。それよりも、述語的にものごとがつながったり響きあったりするほうが、ずっと新鮮になる。

述語的というのは、主語がなんであれそこに展開されていった述語部分の表現のことをいう。「戦争はダメだ」「いじめはダメだ」「あかずの踏切りはダメだ」。その「ダメだ」のほうが述語だ。ここに注目して「ダメだは、何だ」というふうに切り返す。大事なのは、この切り返しの述語が豊富になることなのである。おもしろく思えることだ。そして、そういう述語どうしがつながっていくことなのだ。

述語にはいろいろある。動詞もあるし、形容詞も形容動詞もある。そこには助詞もくっついている。日本語ではとくにオノマトペイアが見逃せない。

たとえば『現代俳句擬音・擬態語辞典』を例にする。「とろとろ」を引く。「とろとろと豆煮込みをり花の雨」「白鷺の秋日とろとろ一本足」「とろとろと冬の近づく曇り空」。ここまではたいしたことがない。ところが「咳けばモネの睡蓮とろとろと」「とろとろとうつつにありし春の風邪」あたりが並んでくると、「とろとろ」も俄然動いてくる。「ぽきぽきと洋傘たたみ卒業す」「終戦日骨ぽきぽきと背を伸ばす」には、述語によってこそ共通する何かの結節がある。

こういうことは主題からはとうてい近づけない。「唐辛子ちりちり夕陽消えゆくか」と「あぢさゐの葉のちりちりと震災忌」は、俳句のデータベースだからこそ出会える述語の創発的併走なのである。

このような俳句辞典を次々に刊行した水庭進のことはほとんど知らなかった。1924年の生まれで、東京外語大をへてNHKでアナウンサーをしたのち、日本大学で英語の先生をしていたようだ。NHK国際放送の英語アナウンサーもしていたようだ。そのせいで『現代米語解説活用辞典』(ジープ社)や『遊びの英語』(研究社)といった仕事をしている。

それがどのような経緯かは知らないが、のちに俳句にのめりこみ、上記のような俳諧世界に食いこむ辞典づくりを手掛けるようになった。では、手慰みにこういう辞典の仕事を連打しているのかというと、どうもそうではないように思われる。実はこれらの辞典にはそれぞれ「序」がついていて、手際のよいエッセイが綴られているのだが、これがなんとも読ませるのだ。

『現代俳句擬音・擬態語辞典』では、ハムレットの「生きるべきか、死ぬべきか」のセリフは哲学的なものではなくて、当時の「聴かせるセリフ」としてシェイクスピアがたくみに用意した「捨てぜりふ」のようなものだったのではないかというような、まさに吉田健一が書きそうなことを指摘している。

また『現代俳句慣用表現辞典』では、吉野近くの栢森を訪ねて、そこに祀られている賀夜奈流美という女神を偲び、その場で座ってまどろんでいるうち、神功皇后や多紀理姫の夢を見たという話を書いている。目覚めて、カヤナルミはアマテラスの裏の存在で、きっと「カヤの神」の系譜とでもいうものがそこにあったのではないかといった推理をしたというようなことを、ふつふつと綴っていた。

どうも只者ではない。とくにどういう人物かということを調べはしないけれど、世の中にこういう御仁がいるというだけで心強いことである。「これがかのよもつひらさか蛙鳴く」とか、「夕凍みや五臓六腑へ神の水」といった自作の句もあった。経歴を知るより、この句で充分だ。

では、もう一度、この人が編んだものに戻りたい。今度は『現代俳句古語逆引き辞典』だ。これは、「あいだ」と引くと古語の「あはひ、あい、あいま、はざま」などが提示され、「ことば」と引くと古語の「こと、ことだま、たはごと、ろれつ」などの小見出しがあって、その例句にも出会えるというもので、ちょっと嬉しい。

たとえば「明け方」を諸君はどんな古語で感じられるだろうか。夜明け? そいつは古語じゃない。それに夜明けをどうあらわすか。明け方に何がおこっていればおもしいのか。「あかときの山ずぶぬれにほととぎす」なんてのはどうか。「有明やいのちこの身にあるかぎり」はどうか。

では、もうひとつ。諸君は「手段」をどのように表現するだろうか。古語には「すべ」とか「よすが」という言葉がある。「夏衣着てかくすすべなき身の細り」は齢というものの「すべ」に言い及び、「夜咄や偲ぶよすがの鼠志野」なんて、夜の茶席の鼠志野との出会いを得て、まことに結構だ。

こういうことが辞典で辿れるということは、俳句ならではであり、この編者ならではなのである。実は編集工学からすると、もっといろいろのシソーラスや逆引きや対比辞典がつくれるはずである。ぼくにはもはやその余力はないけれど、たとえばミメロギア俳句辞典、アナロジカル俳句辞典、アブダクション俳句辞典、ヴィジュアル俳句ディレクトリーなど、いくらも待ち受けているだろう。

それではおまけに、『現代俳句慣用表現辞典』(これは正続がある)から、こんな例もあるということをお目にかけておく。俳句のなかで“注意のカーソル”がどのように表現されるかという例だ。大見出しは「注目」あるいは「見る」だ。

人の目に触れて濃くなる烏瓜

眼を凝らすほどに深かり夏の川

耳遠き冬の母なり目を凝らす

雪くるか目を凝らしたる持国天

目にしみる空の青さよ揚げひばり

巡礼の目玉釘付け雁の道

毛糸編む返事するたび目を落とし

蓮枯れる脚光浴びし遠き日々

脚光を浴びしことなくかたつむり

帯留めの朱が目に留まる春芝居