父の先見

マクミラン 1997

W.J.Ball

Dictionary of Link Words in English Discouse 1986

[訳]中田裕二・岸野英治

うんうん、もちろん、そうだよね。それで、そうか、なるほどねえ。ふうんそうなんだ、あのー、でもさあ、どうかなあ。でもね。

それがね、えっそうなの、まいったね。いやいや、だから、たとえばね。ちなみに、というより、ほんとは、そうじゃなくって、そうそう、そこなんだよ。ちがうかなあ、ほうら、でしょ。そやけど、ふーん、しゃーないな、うーんやっぱり。まあねえ、だったら、そうやなあ。

かなわんな、えらいこっちゃで、まったく。そやから、ようするに、あらかたそんなもんやで。むしろ、ぜったいに、そのへんだよ。おおよそ、いわゆる、けっきょくはね。そうでっしゃろがな、ほなそんなところで、じゃまたね。

どんな話し方にもおびただしい「あいづち言葉」や「つなぎ言葉」が入っているものだ。これを英語では「リンクワード」という。リンクワードはめっちゃ重要である。いまどきのコギャルがほとんどのリンクワードを「うっそー、ホント?」ですませるのにも、目くじらを立てられない重要な効能がある。両手をうしろに縛られては食事ができないように、これらのリンクワードを取っぱらっては、たいていの日常会話の両手が縛られる。うしろに縛るのではなく、手を動かさないように喋りなさいという指示をするだけでも喋りにくくなるのだ。刑事の取り調べ室の容疑者のようになってしまう。

リンクワードや両手の動きに格別の意味があるわけではない。といって意味がないというわけでもない。手の動きと「ようするにね」「手短かにいうと」は、同じ機能をもっていると見るべきなのだ。「ようするに」「手短かに」と言いながらちっとも「要する」ではなくてかえって長かったり、「それって逆に言うとね」とは言いながらまったく逆の意味を喋っていなかったりしているのだが、では、かといってそういうリンクワードがなくなると、話はたいていは身も蓋も、味も素っ気もなくなっていくものなのだ。

潤滑油といえば潤滑油、ノリといえばノリや糊代なのだが、そういうことを意識しないでつかっていながら、そこに重大なニュアンスが滲み出ているというのが「あいづち・つなぎ」の魔法なのだ。

本書はそのリンクワードだけの辞書である。ただし英語のリンクワードだけ。ともかくいっぱい載っている。日本語ばかりが曖昧ではなかったのである。英語社会にも「いわゆるひとつの長嶋チョーさん主義」がいかに多いかということだ。

たとえば、by the way(ところで)、in any case(いずれにしても)、come to that(そういえば)、incidentally(それでちなみに)、or rather(というより、むしろ)、as it were(まあ、いわば)、somehow(なぜか)、indeed(まったく)、even then(たとえそうでも)……といった言いかただ。and…andもしょっちゅうだ。これにたいていくっついてくるのが、well, you know, you see, I mean, of course, anyway……等々。これを連発して切り抜けている英語圏リンク人種のなんと多いことか。

リンクワードはいったいどのように流布されているかというと、これが日本語では案外に研究がない。読売文学賞をとった大野晋の大著『係り結びの研究』(岩波書店)のような成果があっても、それはたいていは古典語・古典英語の研究にかぎられる。

著者は、リンクワードにはけっこう論理的な機能がひそんでいるのではないかと考えて、これをなんとか24種に分類してみせた。もちろん今日的な会話のなかでの役割にはめているのだが、これがおもしろい。ぼくも早々にエディティング・アイテムを用法別に64種類に分けた「六十四編集技法」という編集秘術用語を『知の編集工学』(朝日文庫)や『知の編集術』(講談社現代新書)に公表したけれど、著者も英語圏での先駆的な試みに着手した。

ざっと紹介しておこう。本辞書には英語の実例文がそれぞれ付されているが、それは省略し、ここでは日本語のニュアンスをぼくなりにつけておくことにした。六十四技法とともに愛用されたい。

評言(adverbial comments)→naturally, certainly, surely, really

もち、してないよ。えっ本当? たしかに。

拡大(amplification)→moreover, what is more, besides, I mean

そのうえ。さらに。つまり僕が言いたいことはね。

同格(apposition)→or rather, so to say, in a manner of speaking

というよりむしろ。いわば、たとえて言えばさ。

明確化(clarification)→sorry, you know what I mean?

そりゃ悪かったけど。あのね、聞いてほしいんだけどさ。

譲歩(concession)→after all, all the same, for all that, still, even so

なるほどおっしゃる通りで。知る限りでは。それはやっぱり。

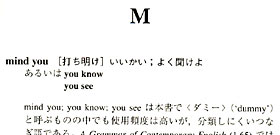

打ち明け(confidentiality)→mind, you know, you see, mark you

ねえ、だからね。いいかい、まあ、よく聞けよ。

結果(consequences)→as a result, for that reason, but for, consequently

というわけでね。それで。そこでね。それでは。じゃあ。

継続(continuation)→anyway, well now, however, now

とにかく。いずれにしても。それはさておき。

反駁(contradiction)→in actual fact, on the contrary, actually

いや実際はね。事実上は。じつのところは。いやむしろ。

対照・対比(contrast)→other hand, on the one, instead, or rather

というよりはむしろ。もっと正確にいえば。ほんとはね。

強化(corroboration)→come to that, by the same token, for that matter

そういえば。そのことに関してはね。その証拠にはだねえ。

逸脱(digression)→by the way, incidentally

ところで。ときにねえ。ついでながら言うとね。

不一致(disagreement)→well and good, never mind, so what, but then

そんなこと気にしないで言うと。それもかまわないけど。

列挙(enumeration)→best, last, firstly, better still, then

だから第一にはね。まず最初には。さあ、そうするとねえ。

仮定(hypothesis)→suppose, it is as if, as if

もしそういうなら。というわけじゃあるまいし。

推定(inference)→in that case, otherwise, or else, in other words

その場合にはね。それなら。いいかえればね。つまりは。

制限(limitation)→beside the point, up to a point, if not, as far as

的はずれだけれど言うとね。要点をはずれるけど。

修正(modification)→more or less, almost, close on, on the whole

だいたいはね。多少とも。いくぶんは。あるいは。

備え(precaution)→in case, just in case

用心のために言うと。万一は。そうだといけないから言うが。

言及(reference)→as regards, a case in point, apropos, talk about

ま、それについてはね。そのことに関しましては、えー。

提案(suggestion)→suppose, tell you what, say, let us say

ウーンもしそうなら。うん、いい考えがあるんだけど。

要約(summing-up)→to sum up, in short, briefly, or words to the effect

いやようするに。簡単にいうとね。そういう趣旨で。

抑制(suppression)→and what not, and so on, needless to say

あるいは。そのほか。いうまでもないんだけど。

移行(transition)→now, so much for, well now, well

さてところでね。さあ、まあ。それはそれとして。

ごらんの通り、英語も日本語もリンキング・テクニックはほぼ同じである。それならいったいこれらはどういう意味をもつのか。

ふつうに見れば、言い逃れとも、辻褄合わせとも、申し開きとも感じられる。けれども、そうとは断じきれない。会話はメッセージを交わすとはかぎらない。ニュアンスも交わすし、相手から逃げたいときや放ったらかしにしたいときも、会話をする。人間というもの、たとえ風土も文化も文法もちがっていても、「言い回し」というのは変わらないものなのだ。

重要なちがいもある。以前、中津燎子に『BUTとけれども考』(講談社)という著書があって、英語の“but”が強い反発を表明しているのに対し、日本語の「けれども」が躊躇を含んでいることを指摘して、そこから比較文化論をおこしていたものだったが、そういうこともある。But、けれども、「言い回し」のタイミングや心情には、どうやら共通のものがあると見るべきなのだ。

問題は、むしろ著者のボールが分けた24種の分類がこれでいいかどうかというほうで、このままの分類ではやはりリンクワードにも強い意志が出すぎているように思われる。日本語には「いや、だからさあ」とか「かまへんけど、そやかて」といったような、肯定でも否定でもない“ひっぱり”というものがあるのだが、この分類ではその“ひっぱり”があらわれない。

だからこれはもっと工夫されるべきだろう。このへん(どのへん?)、ひとつ(2つ目は?)、誰かが整頓してくれるといいのだが……(この「だが」は?)。