父の先見

晶文社 2008

kerstin Uvna¨s Moberg

The Oxytocin Factor (Lugm Och Bero¨ring) 2000

[訳]瀬尾智子・谷垣暁美

ぼくは夜中に3つの大小のテレビをつけっぱなしにしている。見ているとはかぎらないか?見ていないともかぎらない。

数年前のこと、そのつけっぱなしにしていたナショジオ(ナショナル・ジオグラフィック)かアニプラ(アニマルプラネット)かヒスチャン(ヒストトリー・チャンネル)かは忘れたが、ちょっと気になる番組を見た。

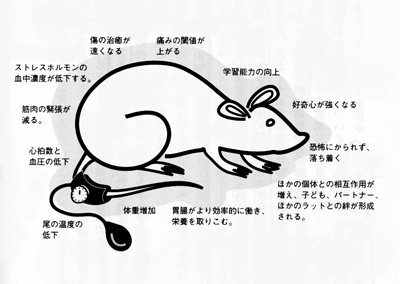

ヒツジの親子が出てくる。ヒツジには出生後の約1時間が母ヒツジと子ヒツジの「絆の形成」に大きくて、この1時間のあいだに母子が引き離されると、しばしば母ヒツジが授乳を拒否するらしい。ところが1時間をかなりすぎても、母ヒツジに「あるもの」を注射すると自分の子を受け入れるようになるだけではなく、あら不思議、ほかのメスの子も受け入れるようになっている。

メスのラットでも同じように「あるもの」をほどこす場面があって、ラットは自分の子だけでなく、他の赤ちゃんラットの面倒をみるようになる。「あるもの」によってラットが群れあう傾向も強くなっている。次にハタネズミのメスにその「あるもの」を注射する場面があって、そのメスはある特定のオスと一緒にいるように仕向けられているのだが、そのときに「あるもの」が注射されると、またまたあら不思議、その後、数匹のオスがいるなかでも、その特定のオスを好んだ。

そのあと、男と女が半ばシルエットの裸で出てきて濃密なキスをしたり、触れ合っている。科学ドキュメンタリー番組だから、そのガイジンの美男美女はどこか不自然で抽象的なふるまいをしていだけれど、それはともかく、そのようにセクシャルにしている男女の血液中には「あるもの」が濃く放出されているらしく、そのデータが示される。オルガスムスによってその「あるもの」が大量に放出されているとの説明もあった。

いったいこの「あるもの」とは何でしょうかというナレーションとともに、黒い画面の向こうから色分けした分子結合模型がくるくると回って出てきて、画面を覆ってOXYTOCINの8文字。「あるもの」というのは「オキシトシン」なのである。そうか、これが噂のオキシトシンか。それにしてもずいぶん“愛めいて”いる。

オキシトシンの発見は古い。1906年にイギリスのヘンリー・デールという研究者が脳のなかの下垂体に「妊娠と出産のプロセスを促進する物質」を発見して、それをギリシア語の「速い」と「陣痛」にちなんでオキシトシンと名付けたのがそもそもの最初だった。

やがて分娩時の子宮収縮や乳腺の筋繊維を収縮させて母乳の分泌をうながすはたらきがあることから、「母性を促進する物質」とか「メスのための性ホルモンの一種」とかとみなされてきた。分子構造は2つのシステイン(Cys)を含み、それぞれの硫黄原子が結合してジスフィド構造の大きな環をつくっている。9つのアミノ酸によるペプチドホルモンなのである。

しかし番組では、オキシトシンがドーパミンやエストロゲン(メスの性ホルモン)と深い関係をもっているようなことを暗示して、恋に夢中になったり、ペットに心をあずけていたり、好きな異性とセックスをしているようなときは、オキシトシンとドーパミンとエストロゲンがうまく相互作用をおこして、その当人に「癒し」をもたらしているとも説明していた。

とくにオキシトシンを化学合成できるようになってからは、母乳促進薬の投与を皮切りに、オキシトシン乳液、オキシトシン香水、オキシトシン点鼻スプレーなども出回って、「気持ちが優しくなる」「肌が艶々してくる」といったアメリカ女性たちの感想も多かったらしく、そこで番組でもオキシトシンのことを「愛のホルモン」というような言い方をしていた。

うーん、「愛のホルモン」か。そこまでいえるのか。

以前、A10神経とドーパミンの関係が取り沙汰されたとき、ドーパミンも「愛と快楽のホルモン」などと騒がれたことがあった。その後、“脳内物質”が巷を賑わせてエンドルフィンが寵児のごとくもてはやされた。かなりあやしいブームであった。

ぼくが見た番組は必ずしも過激なことばかりを煽ってはいなかったけれど、それでもオキシトシンやドーパミンやエストロゲン、あるいはその相互作用が、「愛」や「癒し」に関与していることについてはかなり訴えていた。さあ、これってどこまで本当なのか。

番組を見た印象と疑問はそのときはそのままで、しばらくオキシトシンのことはすっかり忘れていた。それが去年(2008)の師走だったと思うが、恵比須の本屋(有隣堂)の棚に小粒ながら目立つ背の『オキシトシン』という一冊を見つけた。最近はおバカな“脳本”ばかりが多く、ほとんどこの手の化学情報物質的なタイトルの本を見てこなかったので、めずらしい。

さっそく読んでみた。

著者のシャスティン・モベリはスウェーデンの生理学者で、世界有数のオキシトシンの専門的研究者である。4人の子供を生み育てたお母さんでもあって、いまもストックホルムのカロリンスカ研究所とウプサラのスウェーデン農科大学で研究を続けている。

モベリの研究には、多くの女性がかかわったらしい。おかげでカロリンスカ病院の助産婦の協力のもと、授乳中の女性たちのオキシトシンの血中濃度を長期間にわたって測定できたようで、とくにそのことと女性の心身の安定性との関係が調査されたようだ。

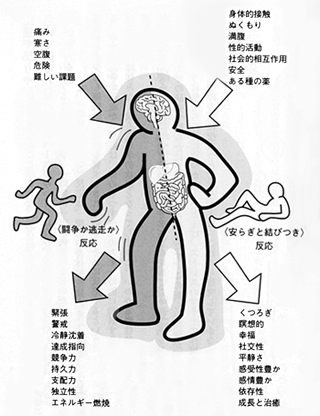

モベリは、それまでの生理学にずっと不満をもってきた。たいていの生理学は、もっぱら激しい抑圧による心身のストレスのぐあいを研究する「闘争か、逃走か」の反応研究なのである。モベリはそのことに疑問を感じ、あえて「信頼と好意」の反応や「安らぎと結びつき」の反応の研究に徹しようと決めた。これは生理学者としてはちょっとした異端の表明だ。

もともと自律神経の研究そのものは、現代人のストレスが7、8割に達していることもあって、そうとうに取り組まれてきた。しかしそれは、ほとんどが交感神経系の研究で、そればかりが流行してきた。斯界ではコーカン主義という。交感神経系は動物生理における「闘争か、逃走か」を司っている。

一方、休息や成長を司っているのは自律神経のなかでも副交感神経系のほうなのだ。ところが、こちらに関する研究はきわめて少なく、論文提出件数でみてもこの10年でさえ自律神経研究分野の数パーセントを前後してきた。旗色も悪かった。

モベリは、生理学の研究がこのように偏ってきたのは西洋的な二分思考のせいではないかと感じた。「闘争か、さもなくば逃走を」というのは、いかにも西洋的な価値観が依拠してきた見方の強要で、そこには柔らかい思考がない。それではまずいのではないか。そう感じて、旧来の生理学研究に新たな一石を投じることにしたのだという。

こうしてスウェーデンを足場の副交感神経系の研究が始まり、やがてオキシトシンの重要なはたらきやしくみに研究を集中するようになったということらしい。第1章にはだいたいそんなことが書いてある。

オキシトシンは、すべての哺乳類の種にほぼ同じ化学組成をもって備わっている。べつだんめずらしいものではない。オスにもメスにもある。なかでも哺乳類はオキシトシンとともにバソプレシンをもっていて、この二つの化学組成は9つのアミノ酸のうちの2つが異なるだけで、よく似ている。

よく似ているからオキシトシンとにバソプレシンは“きょうだい物質”なのだろうし、二つともが哺乳類の発生とともに存在してきたのだろうと想定されている。鳥類と爬虫類もこの“きょうだい物質“に相当するメソトシンとバソトシンを産生しているので、卵生であれ胎生であれ、この“きょうだい”たちがどうも産出ホルモンとしての機能をもってきた古いホルモンのグループに属していたとも想定されてきた。

しかし、オキシトシンとバソプレシンは“きょうだい”でありながら、そのふるまいからすると反対の作用を発揮する。バソプレシンは哺乳類の「闘争か、逃走か」(攻めるか、引くか)にかかわって、体液量のバランスに関与する。ストレスによって減った循環血液量をもとに戻し、縄張りでの防御反応を促進させたりするのはバソプレシンなのである。そのためオスに強調されるとみなされてきた。

これに対してオキシトシンは、メスに強調されるホルモンととして出産と授乳を促しているとみなされ、「乱されるか、安心するか」のほうにかかわってきた。

かくてバソプレシンはオスの性ホルモンであるテストステロンと連携し、オキシトシンはメスの性ホルモンであるエストロゲンと連携すると思われてきたのだが、しかしモベリは、どうもそれだけではないと見当をつけ、幾多の研究をしているうちに、オキシトシンがもっと広い作用と効能をもつことをつきとめたというわけである。

オキシトシンは、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなどのニューロトランスミッター(神経伝達物質)と影響しあうとともに、血流を介しては体内の重要な協調・調節の機能を補助している。そうだとすると、この作用はかなり広いものだということになる。

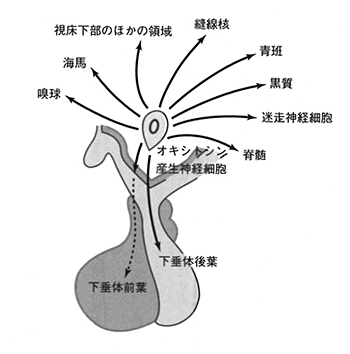

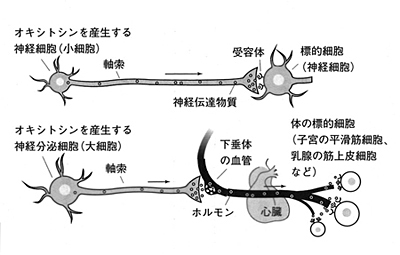

オキシトシンもバソプレシンも視床下部の視索上核と室傍核でつくられている。そこから下垂体の後葉に送られ、血中に放出されると、標的となるべき器官に向かう。興味深いのは、二つとも血流に乗ってホルモンとしてのはたらきをする一方で、他方では中枢神経系では神経伝達物質(ニューロトランスミッター)として化学メッセージを伝えているということだ。

ホルモンとは何かということはさまざまな解釈があって正確に定義することはめんどうなのだが、最近では大きくステロイドホルモン系とペプチドホルモン系を分けて議論するようになった。ステロイドホルモンはコレステロールに似た脂質からできていて、このグループに属するホルモンの多くは細胞膜を通過して核に影響をあたえることによって作用する。

ペプチドホルモンはいくつかのアミノ酸が結合した小さなタンパク質で、細胞そのものに入るのではなく、細胞膜の外側の表面にある受容体を活性化して作用する。オキシトシンとバソプレシンはペプチドホルモン系に属する。

オキシトシンはそういう物質なのだが、モベリらによると、ふつうのホルモンやニューロトランスミッターはニューロンの活性によって特定の電流とケミカルメッセージを伝えるのだが、オキシトシンの産生細胞が集まっているところでは、電流はばらばらではなくて一斉に生じ、しかもニューロン間にさまざまな“協調”がおこるという。

そうだとすると、ひょっとするとオキシトシンは神経ネットワーク間の協調を司っているのではないか。モベリはしだいにそう考えるようになっていった。

いまさら言うまでもないが、われわれの神経系は中枢神経系と末梢神経系で構成されている。

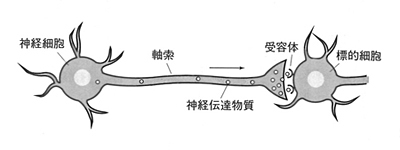

中枢神経系は1千億以上のニューロンが複雑に組合わさっていて、その一つずつのニューロンは信号を出す軸索と信号を受ける樹上突起でできている。ニューロン間にはシナプス間隙があって、そこでたえず情報のやりとりがおこなわれている。

神経ネットワークでは外界からなんらかの刺激があると、ネットワークの中を弱い電流がすばやく通る。通常、ニューロンの外側は弱いマイナスの電荷を帯びているのだが、これがごく短いプラスに転じ、この変化が巧みに電気信号を生じさせるのである。この電気信号は軸索を走り、その端末に到達すると、そこでニューロトランスミッター(神経伝達物質)という化ケミカルメッセージを、シナプス間隙に向かって放出する。

放出されたケミカルメッセージはシナプスを介して、次のニューロンの受容体に取り込まれ、そのニューロンが反応したり興奮したりする。これが連続的におこって、次々にニューロンが活性化して、そのつどケミカルメッセージが出たり抑制されたりして、そのセットが受け持つ神経・腺・筋肉などを動かす。体中でこういうことがくりかえしおこっている。

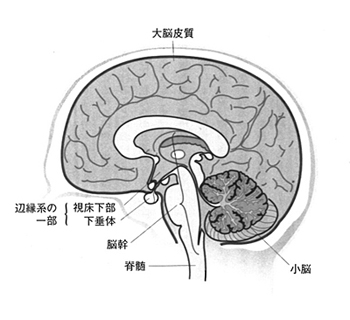

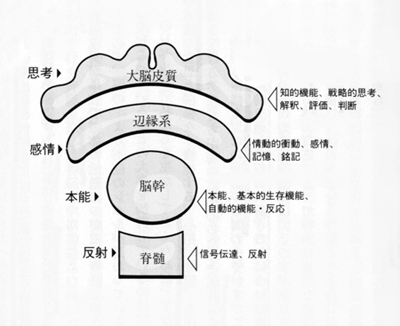

中枢神経系はおおざっぱには、(A)大脳皮質、(B)辺縁系と脳幹、(C)脊髄の3つで構成される。辺縁系と脳幹は大脳皮質より進化的に古いので、しばしば「古脳」とも「下位の脳」とも「下等哺乳類の脳」ともよばれる。

われわれの活動と意識を統括しているのは(A)の大脳皮質である。ここには記憶中枢があり、計画・連想・思考を司る。とりわけ前頭葉は高度な時間意識を組み立てる。けれども大脳皮質が単独で機能することはほとんどない。活動の多くは実は(B)の下位の辺縁系と脳幹でコントロールされている。したがってわれわれが生きているのは、この(B)レベルの活動のせいで、意識や意思と関係なく心拍・呼吸・血圧を維持し、痛み反応や気持ちの高ぶりや緊張を組み合わせている。

(C)の脊髄は、これらの脳神経系を体の各部と結びつけているとともに、とっさの反射運動などのような情報判断を処理する。最近では血圧、消化器系の活動、性行為のときの世紀の反応にも関与していることがわかってきた。

末梢神経系はどういうものかというと、中枢神経系と皮膚・筋肉・臓器のあいだにあって、両者を結んでいる。中枢から出ていくほうを(a)遠心性神経(≒運動神経)、中枢に入ってくるほうを(b)求心神経系(≒感覚神経)といい、機能面からみると、それぞれが(α)体性神経系と(β)自律神経系に分かれる。

モベリが研究してきたのは、このうちの不随意的な機能を司っている(β)の自律神経系だった。しかし、これがなかなか複雑なのである。一般に心臓・血液循環・肺呼吸・腸の蠕動をふくむ消化活動などは自律神経系が担当しているのだが、そのうちの交感神経と副交感神経とでははたらきがまるで正反対であるかのように、まったく異なってくる。それなのに互いに均衡をとりあうようになっている。

交感神経は脊髄から出ていて、運度時に活性化する。だから「闘うか、逃げるか」という判断をしているのは、この交感神経のほうなのである。ここでの主要な神経伝達物質はノルアドレナリンだ。ぼくの周辺にも、攻撃的になったり逃げ出したくなったりする連中がしょっちゅういるが、これはノルアドレナリンの分泌に依存しずきているということになる。

一方、副交感神経は脳幹から出ているものと脊髄から出ているものがあり、消化がおこなわれているときに活性化して、「安定感」や「やすらぎ」のようなはたらきに関与する。アセチルコリンが主要な神経伝達物質になる。アセチルコリンがうまく調節されていれば、ノルアドレナリン型の「やりすぎか、引きこもりか」ではなく、自分の活動のリズムが保たれて、その活動快感がうまく維持される。

すでに紹介しておいたように、これまで多くの自律神経系の研究が交感神経に片寄ってきたのに対して、モベリらは副交感神経に照準をあて、そこで活躍するオキシトシンに注目した。その結果、まだ研究は途中なだとは思うけれど、オキシトシンが特定部位の機能をもつだけではなく、自律神経の多くの“協調”にかかわっているだろうことをつきとめたのである。

本書は科学書というよりも啓蒙書であることをめざしたようで、そのため厳密な記述が希薄で、実はわかりにくいところがかなりある。しかしそれはそれとして、ぼくは本書を読んでオキシトシンをすっかり見直した。けっこうおもしろいじゃないか。

これまでの脳生理学の研究で、ケミカルメッセンジャーの多くが視床下部に情報をはこんでいることがわかってきている。視床下部がそうとうに重要なセンターになっているらしいのだ。オキシトシンはその視床下部で産生細胞をつくっている。そのため、はこばれてきた情報がオキシトシンと密接な関係をもつであろうことが予想される。

実際にも、ケミカルメッセンジャーにはオキシトシンを増加させるものも、放出を妨げるものもある。その複雑な組み合わせを見ていると、ときにわれわれの「意識」の正体の一端がかいま見えるような気もしてくる。

たとえばモノアミン系の化学物質では、セロトニンはオキシトシンの放出を促していることがわかってきた。抗鬱剤として有名なプロザック(薬品名ではフルオキセチン)のようなSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、あきらかに気分や不安を左右する。SSRIを服用するとセロトニンの値が上がり、オキシトシンが放出されて、鬱なる気分から解放されるのであろう。

同じモノアミン系のドーパミンも、われわれが運動しているときや集中しているときに絶妙な効果をもたらしているだろうことがほぼ確認されているのだが、それはドーパミンがオキシトシンをふやして、体の報酬システムを昂進させているせいだと考えられる。いわゆる「多幸感」である。

モノアミン系ではストレスをためるホルモンだとみなされてきたノルアドレナリンも、オキシトシンの関係でみるとどうも単純ではない。これまでは、ノルアドレナリンは青班核で細胞グループを産生して、「闘争か、逃走か」を司っている化学的情報物質だとみなされていたたため、オキシトシン効果を標的にしていると考えられてきたのだが、どうやらオキシトシン放出にも役立っていることが見えてきた。うらはらなのである。

ほかにもわかっていることがある。モノアミン系ではないほうの例でいうと、グルタミン酸塩はオキシトシンの分泌を促し、GABA(γアミノ酪酸)はオキシトシン分泌を抑制するし、CCK(コレシストキニン)、VIP(血管作用性腸管ペプチド)はオキシトシンの放出を促進し、エンケファリン、β.エンドルフィン、ジノルフィンはオキシトシンの産生を妨げる。まことに多様なはたらきに関与しているようなのだ。どうも一筋縄ではない。

なぜこういう一筋縄ではないことがおこりうるのかというと、オキシトシンの制御と放出のメカニズムに風変わりなところがあるためである。

ほとんどのホルモンはサーモスタットのようなフィードバック機構のような作用をもっていて、自分で自分の産生をやめる。ホルモン類というもの、血中濃度が一定の値をこえたばあいは、自身の分泌を押さえるような情報を伝達する機能をもつものなのだ。

ところがオキシトシンは、一見、反対のことをする。オキシトシンは自分の産生細胞のオキシトシン受容体を活性化することで、一定のレベルまでオキシトシンの産生を促すのである。そうすると活性化された受容体が細胞を刺激して、さらにオキシトシンをつくらせる。

もともとニューロンは扇形に広がるネットークをつくっている。しかし、そのネットークのどこでホルモンが活躍するかはそれぞれ異なっている。オキシトシンはネットークの鎖の最後の輪で活動することは少なく、さまざまな活動が動きだすところに関与するらしい。まるで発車時でターボ・エンジンをふかしているようなのだ。モベリは、オキシトシンが末梢神経で平滑筋の収縮のすべてに関与しているとも報告した。

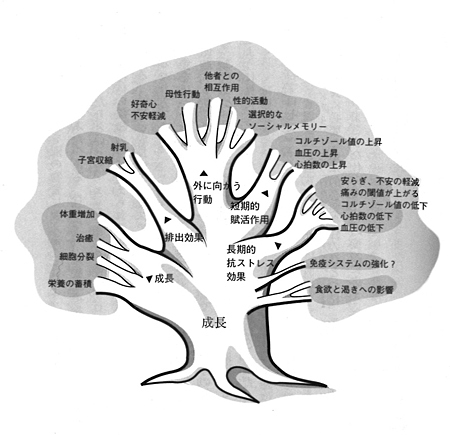

ざっとはこのようなものであるのだが、オキシトシンが有名になったのは、やはり出産と授乳にかかわって、「母らしさ」や「性らしさ」に大きなはたらきをしているからだった。

生理学的にいえば、母乳は乳汁産生を促すプロクラチンによっている。そのプロクラチンの分泌を強く促しているのがオキシトシンなのである。しかし、最近になってわかってきたのは、乳児が乳首を吸うこともオキシトシンの分泌と関連していること、母親が授乳をしているときもオキシトシンがふえていること、さらには「絆」を実感するにもオキシトシンの関与があるらしいということである。

「絆」は、生理学では「ソーシャル・メモリー」と名付けられていて、“他者とのかかわりの記憶”として研究されつつある。まだその実態はよく見えてはこないのだが、もしもここにオキシトシンの関与があるとすると、信頼とオキシトシン、学習とオキシトシンといった関連すら浮上してくることになり、さらには好ましい男女の接触が性的安定感をもたらすということが、“絆ホルモン”のオキシトシンのせいだったということにもなっていく。

そうなると、オキシトシンがナショジオだかヒスチャンだかの番組のように、「愛のホルモン」とか「癒しのホルモン」とされることも、いちがいにおおげさではないということになる。

が、はたしてどうなのか。そこはぼくにはわからない。

モベリはオキシトシンを「癒しのホルモン」とみなしたいようだ。だからこそ、”癒しの時代”のいま、話題急上昇なのである。しかし、そのことを静かに強調するモベリの論調とはうらはらに、「オキシトシンの科学」は逆に統合性を欠いたものになっているようにも思う。本書を読むかぎりは、そう感じた。

かつてぼくは多田富雄(986夜)さんと「物語学としての化学情報物質」を一緒に研究しましょうということを約束したことがあった。国際物語学会でのことだ。ぼくの怠慢で何も進まなかったのだけれど、いまこそこのことが大事になってきている。多田さん、もう少しお元気でいてください。