父の先見

講談社現代新書 1986

岩井先生をとりあげるなら『エロスの関係学』(主婦の友社)や『境界線の美学』(造形社)、あるいは『ヒューマニズムとしての狂気』(NHKブックス)や『美の翳りと創造』(造形社)や『人はなぜ悩むのか』(講談社現代新書)あたりにしようかとも思っていたのだが、あるきっかけで、やっぱり本書にした。あるきっかけについてはあとで記す。

多少迷ったのは、本書の冒頭には「最後の自由――追悼・岩井寛先生」というぼくの序文がわりのような文章が特別に入っていて、千夜千冊としてはさすがに気がひけるからだ。

岩井先生が腹腔内の癌(ニューロ・エンドクライノーマ)に罹っていたことが判明し、しかも検査認定後まもなくぶどう膜炎で半ば失明状態になったのは、一九八五年の夏のことだった。しばらくして先生から電話をもらった。声はいつものように太く、低かった。何度か飲み会で聞いた、あの、お得意のカンツォーネのような響きわたる声だ。ところが中身はただならない。「癌にかかりましてね、いつ死ぬかわからない。ついては頼みたいことがあるんです」。

すぐに吉祥寺のお宅に駆けつけたところ、「松岡さんからいろいろ聞いてもらい、ぼくはせいいっぱい答えるので、その言葉を記録してほしい。途中でぼくが死んだら、あとは松岡さんの裁量にまかせます」。なんということなのか。先生が死に向かって語りたい? それをぼくが受け止める? 最後のインタビューをしてほしい?

たくさんの著書のある先生であり、日本を代表する精神医学者であるし、自分の意識の奥を観察して文章にすることはふだんの先生からすれば難しいはずがなく、まして自身の死と立ち会うのは先生自身なのだから、ぼくなどが関与しないほうがいいに決まっている。

けれども、体が急変したこと、失明状態が始まっていたこと、死を覚悟した語りをもって自身を見つめたいということなどがそれぞれ重なり、しかも一刻の猶予もないという判断をされたのだろう。それにしても、そのお相手にぼくを選ばれたことには心底、驚いた。ときどきお目にかかっていたいさみ夫人にも「これでいいんでしょうか」と聞いてみたが、「岩井が松岡さんを選んだのはよっぽどです。どうかお受けになってください」と言われてしまった。

こうして先生の「最後の言葉」を記録することになった。いろいろお世話になってきた先生の、ひょっとしたら臨死や終焉に向かうかもしれない依頼を断ることはとうていできない。生死を託した依頼だったのである。ぼくはすぐさま自宅と事務所の電話に録音機をとりつけ、どんなときも呼ばれれば病院(聖マリアンナ医科大学病院)にも吉祥寺の自宅にも出向ける準備をととのえた。

先生が自分の死を見つめてどのような話をしたのかは、その後の『生と死の境界線』(講談社)に詳しくまとめた。

本にする予定などまったくなかったのだが、ちょうど本書『森田療法』のゲラ校正の進行中に亡くなられ、その「序文」めいたものをぼくが書くことになり、それに注目したNHKの深堀一郎ディレクターが、岩井先生の番組をつくりたいと言い出して、それが放映されたところ大変な反響となった。それを見た講談社がぜひに先生の告白テープを本にしたいと申し出てきたという経緯だ。それまでごく一部の関係者を除いて、岩井先生が「最後の声」をぼくを相手に残していたことなど、まったく知られていなかったのである。

それにしてもテレビ化も、出版化も、ぼくにとってはそうとう重かった。そもそも深堀ディレクターがテレビ化を申し出てこられたときも、「えっ、ご本人が亡くなったばかりなのにどのように作るんですか」「そこを松岡さんに埋めてほしいんです」「どういうふうに?」というやりとりで、何をどのように番組にするかなど、まったく決まらなかった。結局、ぼくがそのナビゲーター役をすることになったのだが、反響が大きかったからいいようなものの、ぼくに何ができるかまったく見当がつかなかった。

出版はもっと大変だった。当時の講談社学芸部長の阿部英雄さんからの申し入れだったのだが、さすがに心身ともにダメージを受けていたぼくは、とうていこれを活字にする気力も編集構想も生み出せない。だからなかなかテープおこしにも、構成にもとりくめず、着手するまでまるまる一年がかかった。それが『生と死の境界線』である。最終ゲラを戻したときは、脱力した。その余韻はいまでもときどき思い出すもので、そのため、この本を開くのがいまもって辛い。自分でつくっておきながら、よほどの高感度のコンディションか、よほど落ちこんでいないと開けない。それほどに、ぼくにとっても重い内容になっている。

まとめて言えば、ざっとこんな事情がつづけざまにあったので、岩井先生の著書を千夜千冊することには何かただならないものをずっと感じていて、いろいろ躊躇があったわけである。

それが、そうか、あえて絶筆の『森田療法』をすなおにとりあげればいいんだと思えたのは、今年(二〇〇九)二月のある会合で姜尚中さんを呼んで話をしたおり、姜さんが「ぼくは森田療法がずっと気になっているんです」と言ったせいだった。「あれは何なのでしょうか。日本人にこそふさわしいですよね」。

その場で詳しいことは交わさなかったのだが、それが気になっていた。日本人の精神療法は、今日なおかなりの紆余曲折や議論がやまないままにある。姜尚中にもそれが気になっていたのであろう。そんなわけで今夜は『森田療法』にすることにした。あとで記すと言ったのは、このことだったのだが、いまになって岩井先生の本をとりあげるのは、ごくごく最近の心境によっている。それについては、いまは綴らない。

というわけで、本書にもとづいて森田療法がどういうものかをざっと案内してみることにするが、実は本書『森田療法』は新書という制約と先生の病状悪化が重なったおりの執筆だったので(口述筆記が大半だった)、森田療法の誕生の経緯と歴史的変遷についてはそれほど詳しくはない。

そこで今夜は本書のほかに、全七巻の『森田正馬全集』(白揚社)、野村章恒の『森田正馬評伝』(白揚社)、藍沢鎮雄・岩井寛・熊野明夫ほかの『森田正馬精神療法入門』(有斐閣)、岩井寛・阿部亨の『森田療法の理論と実際』(金剛出版)、さらには森岡洋『よくわかる森田療法』(白揚社)、田代信雄『新版森田療法入門』(創元社)、北西憲二・中村敬『森田療法で読む「うつ」』(白揚社)、慈恵医大森田療法センター編集『新時代の森田療法』(白揚社)、北西憲二監修『森田療法のすべてがわかる本』(講談社)などを参照する。

これまでいろいろお世話になってきた本たちであるが、今夜はとくにどこからの引用とは断らない。そのほか、参考図書はいろいろあるけれど、あとは大同小異だろう。

それにしても、ぼくが岩井先生の講談社現代新書をお手伝いしたときは、こんなにも森田療法は知られていなかった。姜尚中も言っていたけれど、それが最近はそこかしこでけっこう話題になっているらしい。これは新たな日本の問題である。

森田療法とは森田正馬が開発した療法のことをいう。森田は明治七年に高知県の野市に生まれ、東京帝国大学で呉秀三のもとで精神医学を学び、催眠療法や犬神憑きの調査や社会精神医学の研究をしつつ、いくつかの困難を乗りこえ、しだいに独自の精神療法を確立していった。

なぜ日本精神医学の黎明期にそのような独自なものが確立できたのか。それを実感するには森田正馬の生涯にまつわる出来事を覗く必要がある。それが明治の初期中期から始まっていることに驚く必要がある。いずれそうした森田の開物成務の生涯は、山本周五郎や藤沢周平を継ぐような作家によって物語になるといいと思うのだが、さあ、どうか。

まず、森田が生まれた土佐の野市に注目するのがいいだろう。香美郡富家村の兎田が生家のあった所在地なのだが、このあたりは野中兼山が長宗我部氏の遺臣を野市百人衆として選んで開墾させたところであった。大胆果敢な藩政改革に着手しながら、讒言によって半ばで倒れた兼山の無念については大原富枝の『婉という女』を千夜千冊したときにあらかたのことを書いておいたので、そちらを読んでいただきたい。きわめて改革革新の気っ風が強く、またきわめて厳格な土地柄だった。

野市や野市から少し離れたところには郷士がごろごろしていて、そこから坂本龍馬・中岡慎太郎・板垣退助・中江兆民・岩崎弥太郎らが出奔し、幕末維新と自由民権運動を推進した。その後、このあたりから牧野富太郎、大町桂月、幸徳秋水、そして森田正馬が輩出した。この四人の顔ぶれは注目だ。

だから正馬の父親の正文もそういう気っ風をうけついだ郷士の次男で、幕末維新の熱い空気の中にいた。郷士はふだんは農耕を営み、事がおこれば武士として活動をするというデュアル・スタンダードを地でいくような日々であったから、祖父も正文もそうした覚悟ができていたのだが、正文が活動するころはすでに維新に突入したあとだったので、明治五年の学制の施行に応じて、臨時に富家村の小学校の教師を引き受けた。

母親は亀女。世話好きで人情に篤く、男まさりだったというのだから、龍馬の姉さんのような気質だったのだろう。十九歳でいとこと結婚したがうまくいかず、別れて塩井正文を養子として迎えて再婚した。四歳年上の姉さん女房である。

だいたいこういう空気のなかに森田正馬が生まれてきたわけである。明治七年といえば、板垣退助が立志社をおこした年、前年には明六社が設立されている。

森田の少年期のことは、野村章恒の『森田正馬評伝』にもそれほど詳しくない。かなりおとなしい子供だったようで、阿呆じゃないかとも言われた。しかし手のかからない子でもあって、一人で玩具をいじっていればそれでよかった。五歳で小学校に入ったときは成績もそこそこだったようだが、父親が新制度の学制にはりきっていた教師だったため、厳格な要求をして学校嫌いになっている。

弟とは仲がよく、いつも遊んでいた。そこにいとこの久亥が加わると、森田はとても嬉しそうだったという。この久亥がのちの森田の妻になる。九歳のときに村の寺で見た極彩色の地獄絵には衝撃をうけたようだ。絵金の濃絵のようなものだったろう。森田の一歳年下の柳田國男がやはり少年時代に見た寺の地獄絵が一生忘れられず、そこに日本人の原型をおいていたというが、森田の場合は地獄絵から「生の欲望」と「死の恐怖」の同時性を感じていたらしい。今日の寺にはそうした“マイナスの衝撃”を伝えるものがとんとなくなって、明王像の憤怒の意味さえろくに説明されないままになっている。

明治二十年、高知の県立中学校に入り、五年級を七年かけて卒業した。七年もかかったのは、二年生のときに心臓の不調を訴えて二年間を医者かかりつけになって留年したからで、これをのちに森田は「自分の神経症の発症」だとみなした。

五年生のときには腸チフスにかかった。当時の衛生行政は最悪で、エルヴィン・ベルツが「馬も治せないニッポンの病院」と言ったほどだった。コレラ、チフス、天然痘はいったん流行したら止まらなかったのである。

こうした中学時代の森田のあれこれを知ってみると、いろいろの面でのちの森田療法の背景になっているとおぼしいことが埋めこまれている。チフスにかかって病院事情を知ったこと、また不安発作を抱えるようになったことに加え、笑い顔がバカのようだと言われて、笑顔を見せないようになったという「笑顔恐怖」のトラウマ体験も、見逃せない。

ところが一方では、侠客のような恰好をして歩きまわるとか、酒呑み競争で四合を一気に呑みほしてみせるとか、そうした突飛な行動もしている。森田には何かが穏やかに分裂していたのである。

日清戦争が始まって、日本は活気づいてきた。明治二八年に中学を卒業した森田は第五高等学校に入った。五高はぼくが大好きな明治の熊本の高校で、ここには狩野亨吉も夏目漱石も、また徳富蘇峰も関与して、ジェーンズ英学校や大江義塾や宮崎滔天の熱風をとりこんでいた。が、ここは先を急いで、五高時代の森田が宗教や哲学に関心を寄せたこと、居合抜をたのしんだこと、久亥と結婚したこと、三年生のときに精神医学に興味をもったことを記すにとどめる。

いずれにせよ成績優秀だった森田は明治三一年に東京帝国大学医科大学に入るのである。二五歳になっていた。ところが大学ではさんざんだった。父親の援助をうけての上京だったのだが、仕送りは遅れがちで、友人のつてでドイツ語を家庭教師したり、寄宿舎に入ったり下宿したりしているうちに、またまたノイローゼになってきた。大学病院で診てもらうと「神経衰弱兼脚気」と言われ、そうなると持病の頭痛もひどくなる。それならこれで気が滅入っていくかというと、そうでもない。期末試験が近づいて猛勉強をしてみると、ノイローゼも脚気も頭痛も気にならなくなっている。けれども試験がおわると、また調子が悪くなる。何かに夢中になると、また治る。どうして、こんなことがおこるのか。

のちに森田はこのときのことを考えて、自分が陥った悪条件をほったらかしにする気持ちになれたことに注目した。また、こんな自分になったのは、父や母がこういうふうに生み育てたのだからと諦念のような気持ちをもっていたことにも気がついた。のちに「あるがまま」による精神療法を発見するきっかけになった体験である。

森田はしだいに自身の思わず知らずのアクティヴィティに「意味」を感じるようになっていく。土佐同志会の幹事となり、雑誌編集に精を出し、土佐出身の作家の大町桂月のところに遊んで囲碁や宴に興じるようにもなった。そういうときは、少年期からそんな癖があったのだが、料理を便器に入れたり酒を尿瓶に入れたりの、けっこう奇矯なこともしてみせている。

卒業が近づくと、森田は決断をした。精神医学に進もうと決めたのだ。そのころ東大の精神科の教室は巣鴨の東京府立巣鴨病院と同居していた。そこで呉秀三教授をたずね、助手として採用してほしいと頼んだ。明治三五年の精神科志望者は森田一人だったこともあって、助手および巣鴨病院勤務に採用された。

当時の日本の精神医学の状況はまだまだまったくお粗末だった。明治十六年から二八年にかけての相馬事件がなかったら、この状況はもっと遅れていたかもしれない。相馬事件というのは、相馬藩主の相馬誠胤が明治九年ころから精神変調をきたし、精神分裂病の診断によって座敷牢に入れられたのだが、これが当主を陥れた“のっとり騒動”ではないかというので、元の家臣が訴えた事件のことをいう。この事件がきっかけになって、日本に初めて精神衛生に関する法律「精神病者監護法」ができた。

これが明治三三年のことで、呉秀三はヨーロッパで精神医学を鋭意修得中だったのだ。呉は明治三四年に帰国すると、東大の精神科の教授と巣鴨病院長となり、ここにいよいよ日本の精神医学の道がひらかれた。森田はその呉の最初期の助手となった。

ちょうどフロイトがシャルコー流の催眠療法から独自の自由連想による精神分析を確立しつつあった時期にあたる。呉については、斎藤茂吉の「呉秀三先生」があり、夢野久作の『ドグラ・マグラ』や埴谷雄高の『死霊』にも、その面影が綴られている。

大学と病院に勤めるようになった森田は根津に家を借りた。医院の開業もしてみたが、これはすぐにやめた。久亥は女児を死産した。そんなおり、かねて日本の精神病調査研究の願書を出していたのが許可された。土佐の犬神憑きの調査研究だった。

森田は一ヵ月を土佐に戻って調査した。土佐には犬神家とよばれる家系のようなものがあり、そこの娘がどこかに嫁にいくと、犬神もついていく。形はネズミほどの小さいもので、これが憑くと人が変わったようになり、ときには犬のように吠える。家族も周囲も腰を抜かし、医者はお手上げになる。治すには祈祷がいちばんで、祈祷者が犬神と話をして出ていくように説得するらしい。

森田が都合三六人の犬神憑き患者をヒアリング調査してみると、多くがヒステリー性の精神病や神経症であると診てとれた。ここには「日本人の病気」があると森田は静かに確信した。

東京に戻ってみると、忙しかった。慈恵医院医学専門学校の教授の仕事が待っていた。卒業してわずか一年たらずの抜擢である。森田は自分に「社会」がひたひたと押し寄せているのを感じる。四つ年下の徳弥が日露戦争で戦死したのもこのころだった。旅順総攻撃の中での壮絶な戦死である。正馬は与謝野晶子の「君死にたまふこと勿れ」に心を動かされた。

明治三九年、このあとずっと生涯の棲家となる本郷の蓬莱町に引っ越し、さまざま活動を始めた。午前中は根岸病院で診察をし、午後は巣鴨病院で勤務し、週二回は慈恵や日本女学校で講義をした。東京高等師範学校の満州旅行の校医をしたり、呉教授とともに衆議院に「精神病科設立建議案」を通すように陳情をしたりもしている。そのくせ浅草の見世物が好きで、とくに玉乗りには三度も足を運んだ。

どんな印象の男だったのだろうか。このころの森田について、早くに森田の才能を認めた九州帝国大学の下田光造は、「森田の話は奇抜で独断的だったが少しも嫌みがなかった。話の内容は理屈っぽく、他人の話の揚げ足をとることも少なくなかったけれど、そこに悪気や衒いはなかった」と回顧し、三九歳のころの風貌は「枯れ木のようで寒々としていたが、超然たるところがあった」と述べている。

そういう森田を呉は千葉医専の教授の席にも推薦してくれたが、森田は悩んだすえ、慈恵にとどまることにした(このことが、のちに慈恵医大が森田療法のセンターになる起点となる)。同じころ、フロイトはウィーン精神分析協会を設立し、アドラー、ユングらの弟子筋をつくりつつあった。

森田の治療は催眠術を用いたもので始まっていた。しかしながら、いくつかの症例はそれで治癒できたものの、満足できるものではなかった。たとえば排尿恐怖の女性は催眠術で治ったのに、赤面恐怖は何度やっても治らない。

森田の治療にはまだまだ大きな成果がなかったのである。催眠術のほか、説得法、生活規正法などを試み、近所に何人かの患者を下宿もさせて努力をしてみたが、思わしくなかった。そのうち作家の中村古峡と交流するようになって、社会精神医学に関心が移ってしまった。古峡は弟が精神分裂病で病院で死ぬという体験から、精神病と社会の関係に強い関心をもっていた。そんなとき、あるきっかけでセレンディピティの一端が森田におとずれる。「やってくる偶然」だ。

巣鴨病院に永松婦長がいた。森田とは親しい関係で、彼女が派出看護会を始めたときは顧問ともなった。その永松婦長が神経衰弱になって相談にきた。知人の治療というのはやりにくい。そこで二階に同居してもらい、家の掃除でもしてもらえばいいくらいに思って、とくに治療らしいことをしなかった。相手をしたのは久亥のほうだった。それが一ヵ月もたたないうちにすっかりよくなった。

何かを感じた。そこで近所に下宿させるのではなく、患者を自宅に下宿させるということを少しずつ試みるようにした。あきらめていた患者の赤面恐怖が治った。いったい、これは何なのか。なぜなのか。日々を生きようとする活力が心の病いを払拭していくように思われた。のちに森田はこれを「あるがまま」の「生の欲望」のせいだと見た。このあたりはR・D・レインのかなりの先取りだ。

大正六年、森田は中村古峡と「日本精神医学会」を創設しながら、自分がさしかかってきた治療の新展開を観察する。けれども大正九年に血便と発熱ではじまった病気がなかなかよくならず、チフスだ、結核だと診断されるにいたった。森田はこのとき「死」を覚悟したようだ。さいわい病気は友人の広瀬医師の適切な診断と治療で快方に向かった。この病中で、森田は次から次へと読書を重ね、大きな本棚一箱ぶんを読破する。大きな体験になったようだ。

大正十年、森田の最初の主著『神経質及神経衰弱症の療法』が出版される。いよいよの森田療法の誕生だった。四八歳になっていた。大病にかかったことは、森田のセレンディピティのもうひとつの片割れ、「迎えにいく偶然」だった。

昭和に入ると、森田療法は強力な味方をつける。倉田百三である。倉田は『愛と認識の出発』(岩波書店→角川文庫・岩波文庫)や『出家とその弟子』(岩波書店→角川文庫・新潮文庫ほか)ですでに有名になっていたが、三四歳のときに強迫観念にとらわれて仕事ができなくなっていた。

最初は外界の出来事がピンとこなくなる「離人症」のようなものがおこり、それがしだいに強迫観念に転じていった。まったく小説も書けない。かなりの困難と辛苦だった。それが森田療法をうけることで治った。そのことを倉田は「主婦の友」に書いた。たちまち森田療法が注目されるようになった。

フロイト派の精神治療家からすると、この倉田の告白は眉をひそめるものだった。昭和前後の状況というと、フロイトはアドラーやユングといった弟子に去られ、自身の上顎の癌の徴候も出ていた時期なのだが、その名声はますます高く、日本からフロイト精神分析療法を学びに留学する者もふえてきていた。フロイト全盛期の到来は間近になっていた。

フロイディズムはアメリカにも広がっていた。そのアメリカから勇躍帰ってきた一人、東北帝国大学の丸井清泰は森田の考え方に反対し、昭和二年と三年の学会で森田と大論争を交えた。しかし、森田も譲らなかった。

幼児期の人間関係に心因の重点を見いだすフロイト学派(精神分析学派)の治療法と、現在の生活態度のなかから生きる力を引き出そうとする森田療法では、その理念も方向も方法もまるで逆である。衝突するのは当然だった。ぼくはこの論争がその後の日本の精神医学にどのような影響をもたらしたかは寡聞にして知らないのだが、森田の周辺の記録を読むかぎり、当時、森田派の力はかなり漲っていたようだ。

さきほど引いた下田光造は、大正十三年の『最新精神科学』第三版の序文に、森田について、こう書いている。「物質万能のドイツ医学界にあってフロイトの精神分析学派は大きな波紋を投げかけているが、森田教授は思索と鋭い観察によって東洋哲学を基礎におく神経質治療の体験療法を作った。この快挙は我々精神科医のためにこの上ない勇気をふるいたたせるものである」。

これらに自信をえた森田は、昭和五年に神経質研究会をおこして、雑誌「神経質」を創刊させた。このときの同人の高良武久・古閑義之・野村章恒らこそ、今日の森田療法の基礎を確立した中心メンバーである。

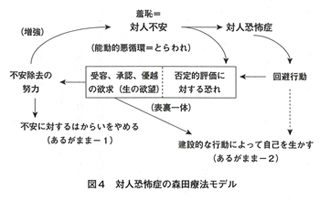

そろそろ説明しておくほうがいいだろうが、森田療法の治療対象は森田が言う「神経質」なのである。神経症のなかのある特徴をそなえたものをいう。のちに「森田神経質」(森田神経質症)というふうによばれる。

一般的にいうと、神経症というのは、環境に適応できずに対人関係や仕事上に支障をきたすほどの症状のことで、軽度な精神障害をおこしているとみなされる。家庭や仕事場や友人関係などの環境条件との適応がうまくいかなければ、多くの者は心因性の神経症への入口をうろつくことになる。

病状は多様で幅広い。頭痛、嘔吐感、胃腸の不快感、めまい、不眠、体の揺動感、脱力感、呼吸困難感などが主な症状で、これらにともなって人前での極度の緊張やぎこちなさが目立つことがある。総じて、完全を求めるあまり(完全を想定しすぎるあまり)、ささいなことにこだわる。それゆえ、確かめ行為や気休め行為が多く、日常生活も仕事面でもはなはだしく効率が悪い。幻覚や妄想は少ない。

こうした神経症の患者は、一般社会での適応能力は他の精神障害にくらべるとずっと保たれている。症状も重くない。特定集団では適応力を欠いても、巷間ではふつうの日々を送っているように見えるため、一般にはフツーに見えるのだ。にもかかわらず、本人の抱く異常感となると意外に強く、自分が致命的な「心身の病」に冒されているのではないか、自分が属している集団は自分に被害をもたらすのではないかという危惧が強い。そのためもっとひどい精神病になるのではないかという不安も激しい。

このような神経症は、内科的診断をうけても、その症状の裏付けとなる検査の結果が出てこない。主観的で自覚的な症状なのである。それでも本人の苦痛はハンパではなく、自分ほど苦しんでいる者はいないと感じている。しばしば「主観的虚構性」などという医学用語があてはまる。

森田療法はこの神経症のうち、いわゆる神経衰弱とよばれてきた症状を対象にした。長らく「神経衰弱」(ノイローゼ)と名付けられていた症状は、明治・大正・昭和を通じて「心の病気」の代名詞のようにつかわれていたが、いまでは精神相互作用・自己暗示・思想矛盾などの心的機制がもたらした症状だとみなされている。だから、ここにはヒステリーを含む精神障害や意志薄弱がもたらす障害や、反社会的な異常性格者は含まれない。これらが森田がとりくんだ森田神経質の特色なのである。

このように見ると、森田神経質は神経症のうちのごくごく一部を相手にしていると思われがちなのだが、そうではない。実際にはヒステリーをのぞく神経症の多くの症状が森田神経質の対象となってきた。とくに「うつの時代」の今日、森田療法の対象者はべらぼうにふえている。

話を戻して、森田はこのような神経症の特色ならば、新たな治療体系によって治癒できると考えたわけである。

森田はさまざまな発症をとりあえず「素質」「機会」「病因」に分け、これらが組み合わさって「普通神経質」「発作性神経症」「強迫観念症」をおこすとみなした。このうち、「素質」というのは当人の性格的なもので、神経症になるときはその素質がヒポコンドリー(心気症)をともなうと見た。ヒポコンドリーは“hypo(下部)”と“chondor(軟骨)”のこと、すなわち「みぞおち」にあたる。患者が精神的な不安を感じるときにしばしばみぞおちに異様を感じるところから、このように名付けられてきた。実際は自律神経の作用であると考えられている。

森田は「病因」については何らかの「精神交互作用」がもたらしているとみなした。われわれはふだん感覚と注意を交互に作用させて日常活動をしているわけであるが、ときにその交互な状態に過敏になりすぎることがある。ちょっと頭痛になるとその原因を考えすぎたり、脇腹が痛くなるとその理由を何かに求めすぎたりする。最もわかりやすい例は、誰かが心臓病で苦しんでいるのを見て、自分もそのようになるのではないかと思って心悸亢進するような例である。

このような過度の精神交互作用がしだいに悪循環を生み、神経症を促進させる。「機会」というのは、このヒポコンドリーと精神交互作用を強くたたみこむ機会が当人のそばでおこっていることをさす。

ざっとはこのような見方で森田神経質症の特色が明示されるにしたがって、森田はこれを治癒するには、患者が何かの「執着」や「とらわれ」に陥っていることから解放されることが最も重要だとみなした。

さまざまな患者を観察すると、そのような症状の持ち主は自分の理想と現実のギャップにばかり気をとられている。あまりに自分の症状にとらわれてばかりいる。そのため、たいていは他人に対する同情や共感の気持ちをかなり失っている。森田は、神経症患者が訴える頭痛・不眠・強迫観念による苦痛は、その多くが患者自身の「自己判断の誤り」から生じていることをつきとめた。

この自己判断の誤りを森田は「思想の矛盾」とも名付けたが、これはわかりやすくは心理的葛藤のことである。患者の多くは自分で勝手につくりあげた妄想にも近い葛藤に悩んでいる。そこから抜け出せなくなっている。そうならば、どうしたらこの「とらわれ」(とらわれの機制)を解除することができるのか。

森田は、たとえ現実的な自己に不満があっても、むしろ「あるがまま」の自分を受け入れるほうがいいと判断した。理想の自分や理念の自分と現実の自分を比較しすぎることが葛藤をつくってきたのだから、むしろ現実の自分から出直したほうがいい。それには「あるがまま」の気持ちになることだと判断したのである。

森田療法の理論と思想と方法論は、『精神療法講義』『神経質の本態と療法』『生の欲望』(いずれも白揚社)などに著わされている。

それらの著作の医学的記述をべつにすると、そこには人間論的な言及や東洋哲学的な見解が横溢している。たとえば、「身心は単に同一物の両方面である」、たとえば「吾人の身体及び精神の活動は自然の現象である。人為によりて之を左右することは出来ない」というふうに。「不安常住」「不安心即安心」といった言葉もしばしば使われる。昭和初期に流行した禅思想の影響が認められる。とくに「吾人の血行も心の中に起こる感情や観念連合も、皆、法性であって、常に必ず自然の法則に支配されている」には、禅的仏教観が強く反映した。

森田は昭和十三年の四月に六四歳で亡くなった。肺炎だった。いささか暗示的なことであるが、翌年、フロイトが亡くなっている。

晩年の森田は森田療法の進展や拡張とはうらはらに、いくつかの哀しみを背負った。子供の正一郎を失い、妻の久亥を失った。心痛はそうとうのものだったようだ。「亡児の思い出」には、暑い夜に病弱だった正一郎を二人で団扇であおいだことや、久亥が亡児のことでしきりにうなされることなどが綴られている。それでも森田は、思い出を書きすすむうちに、そういった悲喜こもごもの人生そのものに対する感謝に自分が包まれていくことも綴った。

他方、昭和七年には不眠症の患者に頼まれて熱海の旅館を引き受け、森田館を開いたり、禅に傾倒したり、弟子たちの育成に励んでもいた。エラン・ヴィタール(生の飛躍)を標榜したベルクソンの流動哲学や、空海や親鸞の思想、また古神道にも学んだ。森田はこうした自身が開発した治療法の根底にあるのは「事実唯真」であると確信するようになる。

晩年の森田は禅語録の章句、「心は万境に随って転じ、転ずるところ実に能く幽」をとくに好んだようである。まことに森田らしい。また、「つりあい」ということもよく口にしたようだ。「総て宇宙の現象は悉く相対関係、調節作用、つりあいから成り立って居る。精神現象も決して此の法則から漏れることはない」という一文には森田思想が如実に言いあらわされている。

森田が亡くなったあとの森田療法は高良武久が統括し、ここに野村章恒、竹山恒寿、古閑義之、鈴木知準といった精鋭が活躍していった。水谷啓二や長谷川洋三は「生活の発見会」を開き、患者自身が森田療法を学んでいくという方法を実践するようになった。下田光造や長谷川虎男は森田神経質の概念の修正やその解釈の発展を試み、増野肇や岩井寛は森田神経質と家族との関係に分け入り、近藤喬一は森田療法と分裂病(統合失調症)との関係の解明に乗り出した。

いまでは慈恵医大に森田療法センターがリニューアルされて(二〇〇七)、かなり広がった森田療法が実践されている。なかでも北西憲二の「うつ病」治療などが、新たな柔らかさを整えて注目されている。

以上が、おおまかな森田正馬と森田療法確立についての拙い概観である。

では、岩井先生はこの森田療法をどのように受容し、実践していったのかというと、精神医学上の問題においては、岩井先生は森田療法よりもさらに広くて深いホリスティック・セラピーを志向して、志半ばで倒れられてしまった。森田療法は自我形成をしようとしている患者を対象にしているのだが、それは逆にいえば、自我形成が試みられて失敗していないと森田療法があてはまらないところもあるということで、岩井先生はその限界を突破したかったようなのだ。

総じては岩井先生ほど森田の生き方を実践した人もいなかったのではないかと思われる。それについては本書の第五章のラストにみごとな口述筆記によってあかされている。岩井先生の生き方のすべてが森田の「事実唯真」「あるがまま」の実践だったように、ぼくには思われる。

岩井先生は皇国史観に育てられた少年時代をおくっている。そのためもあって、中学時代に自分は「かくあるべし」という考えが強く、それにしては自分が小心ものだともわかっていた。たとえば中学二年で教室で立って本を読んだとき、「おまえの声は震えていたぞ」と友人に指摘されたのがショックで、これがトラウマになってその後は友達に「気が小さい奴だ」と言われるのが気になってしかたがなかった。おまけに高校に入ってから田舎に疎開したため、新しい友達となじめない。表情恐怖や視線恐怖にも陥った。

ところが精神医学を学び、森田療法を知ってからというもの、そのような自分の逃避的態度に問題があることを痛切に実感できるようになった。それを克服しようとしたのではない。森田が言うように、その逃避的傾向はそのままにして(あるがままにして)、あえて自分の眼前の目的の完遂のほうに向かうようにした。

とくに岩井先生には、次の行動をするときに、つねに自分の前の選択肢に迷うようなところがあったらしいのだが、この行動選択に時間をかけて迷っていてもキリがないのだから、どの選択肢に進もうとも同じ充実を得られるだろうという方向に自分を投げ出すようにしたと言う。

このように岩井先生が変貌していったのがいつごろだったのかはわからないが、ぼくが先生と会うようになってからは、岩井先生ほどその行動に決断が漲っている人はめずらしいと感じるほどだったので、こうした森田的努力がなされていただなんてこと、想像だにできなかった。

その岩井先生が「あるがまま」を心底本気に実践していたと痛切に感じられたのが、冒頭にしるした“先生の最後”の日々に臨むことになってからのことだったのである。その壮烈な意志は『生と死の境界線』の随所に切々と語られている。森田は「生の治療」に専心したのだが、岩井先生は死を目前にして、その「生の治療」をこそ自身にあてはめようと闘っていた。いまもって、ぼくにはその言葉の数々が如実に蘇る。

多くは紹介するまい。できれば『生と死の境界線』を読んでほしいのだが(澤地久枝さんが激賞してくれた)、絶版になって久しいのでなかなか入手できないかもしれない。たとえば、こんなふうに語っておられたのである。

★―僕は生きているということは、つまり、ある「意味」の中で生きていることだと思うんです。だから、自分自身の「意味」というものを持たないで生きているんだったら、むしろ「死」を選んだ方がいいというふうに、いつも思っているわけです。

そういう「意味の実現」ができないということは、極端にいえば脳波だけ動いている「生」だけがあって、そして、人間としての生命感情、意識とか、情緒とか、そういうものがなく生きているということです。それは、人間として生きているんではないというふうに思いますね。

★―僕は、「死」という世界にそれほど違和感を感じていないんです。松岡さんは僕より若いし、しかもこれからずっと生きるでしょうけれど、生きたところでせいぜい五十年も違わないんです。僕は数十年先にひとつの世界へ、ひとつの世界というより、ひとつの変化した世界であるだけかもしれないんだけれど、そういう存在の仕方になるだけであって、だから、僕にとってはそれほど恐ろしい世界ではないんです。

★―やっぱり自分自身の弱さと同時に、他者の弱さも認める、受け入れる必要があります。やっぱり他者を受け入れたい。その人たちだってみんな弱くて傷ついて悲しいんです。だとすれば、そこへまず手をさしのべるという形になるでしょう。これは「弱さの論理」ですよ。人間というのは、本当に「弱さの論理」というものが必要だと思いますね。

★―日本人には「間の精神医学」が合っていますね。間というのは、冷たい距離なんではなくて、ある距離を保ちながら、本当にそこに共感性もあるし、知的交流もあるし、だけれどもその間に、完全にべたっとくっついてしまわないで、ある間隔をもってお互いを慈しみあえるようなもの、保ちあえるようなもの、包みあえるようなもの、そういうものですね。

★―人間は、こうやって生きているだけでもって、何も、復活できる人とできない人の区別なんていらないんです。すべての人が、そういう永遠の豊かな世界に入っていけるんだ、というふうに思っているわけです。しかし、それには条件があるんで、それには人間として最後まで「意味」を求めて生きる、そういうことがあります。

★―いつも感じるのは、内臓系と神経系という二つの別のものが合体して、われわれの尊厳をつくってきたような気がいたしますね。進歩というものが、人間の尊厳をもった生をどこまで奪わないでいられるかという、それがこれからの大きい問題だと思いますよ。現代医学は生かすことはどんどんできるでしょう。しかし、生きている人間が自分を意識しながら、自分の尊厳を保ちながら生きているということ、そういうことが進歩とどこで折り合うのかといえば、これはやっぱり問題だと思いますねえ。

★―(最後のベッドで)それで、結局‥‥意識が自分で支えられなくなっていくということは‥‥僕にとっての死なんです。

これまで僕は、意識というのは死とは別物だと思っていたんです。ところが‥‥ほとんど一致だということがわかってきましたね。まず‥‥ほとんど一致だなあ。つまり‥‥ついおとといまでは、かなり高級な意識を話していたんです。そういう高級な意識を押し出して‥‥それについて‥‥論じるということが、ああ、かなりできなくなってきたわけです。そうすると、低俗な意識も論じられなくなる。それが死にも一緒につながってくるんだなあ‥‥。そういうことがわかってきたんですね。