気になっていたけれど、横目で見てきた。

アンアン、JJ、オリーブ、CanCan。

ハマトラ、渋カジ、アメカジ、デルカジ。

小顔、細眉、目力、ひじきまつげ。

25ans、VERY、VoCE、美的、MAQUIA。

プワゾン、オピウム、エスケープ。

で、気がつくと、ニッポン中がコスメチックになっていた。

米澤泉によると、いまやコスメフリークたちは、

化粧を「読み・書き・語る」ようになったのだという。

モードもコスメも新たなリテラシーに達したのだ。

これは横目では見ていられない。

★乙女の姿しばし眺めん。

これまで、この手の本をほとんどとりあげてこなかった。ファッションならばデザイナーぐるみで見てきたが、それはモードとしての作品を見るということで、そうではなくて、何というのかトレンディな「オシャレ」の中に介入するなんてことは、しなかったのだ。

ぼくは世の中の流行はトレンドとしてではなくてスタイルとして大好きだから、どんなことがブレイクしていてもほとんど目くじらを立てるほうじゃない。かつて鈴木その子が美白を大流行させても、叶姉妹が「私たちは全身が顔なのです」と言っても、オーケーだった。フューシャピンクが「丸の内ピンク」の異名をとっても、アムラーが巷に溢れても、「ヴァンサンカン」が「一生、二五歳でありたい」と無理なキャッチフレーズを打っても、まだオーケー。中森明夫が『オシャレ泥棒』(マガジンハウス)を書き、林真理子が『美女入門』(マガジンハウス)を書いても、宮台真司が『制服少女たちの選択』(講談社→朝日文庫)を、中村うさぎが『美人になりたい』(小学館)を書いても、まあそれなりにケッコーでした。

流行は模倣であり、模倣は流行を生む。それはどこにでもおこるのだ。それでいい。おおいにケッコーだ。なにしろぼくは、ガブリエル・タルドの『模倣の法則』(河出書房新社)の信奉者で、「万人の万人による万人のための模倣!」の賛同者であるからだ。それでもオシャレの本を覗くなんてことは、してこなかった。それがこのところ少し変わってきたのだ。

もともとのきっかけはジョン・ガリアーノがコレクションにガングロメークのモデルを起用し、ヘレナ・ルビンスタインADのカルロス・ヴィラロンが「シブヤ・カラーズ」という化粧品を発表したあたりだったろうか。それとも大塚英志の『少女民俗学』(光文社)や高橋源一郎の『文学じゃないかもしれない症候群』(朝日新聞社)の切り口を読んだのち、東浩紀の『動物化するポストモダン』(講談社現代新書)などに、半ばふむふむと感じたからだろうか。

そんなところへ中村うさぎ、光野桃、小泉恭子、齋藤薫、酒井順子、三田村蕗子、本書の米澤泉といった、女性ならではの書き手がどしどし登場してきて、書店を賑わすようになった。ふと見れば、そこでは嶋田ちあきや藤原美智子らのカリスマ美容師が跳梁跋扈していた。いやいや決定打は写真家で日本の伝統文化に詳しいエバレット・ブラウンから、「コスメチック・ジャパン」の異様と愉快を問われたことが大きかった。エバレットはガングロを撮りつづけたのだ。

ただぼくは、これらの多くをサブカルと捉えすぎていた。ところが、どうも、そうではなかったようだ。昨今ニッポンのメインカルチャーのようなのだ。これはちょっとは覗かなくてはいけません。

▲かえりみすれば、DCかたぶきぬ。

想えば、八〇年代は差異化と記号化の時代だった。コム・デ・ギャルソン、ワイズ(山本耀司)などのデザイナーズブランドががんばっていた。黒い服が目立ったのでカラス族とも言われた。パリコレでさえこのモノトーンなカラスたちによる「東方からの衝撃」が話題になった。

そこへコムサ・デ・モード、ピンクハウス、ビギなどのキャラクターズ・ブランドが加わって、つまりはD(デザイナー)とC(キャラクター)とを合わせたDCブランドが急激に広まっていった。田中康夫の『なんとなく、クリスタル』(河出書房新社)が刊行された一九八一年あたりの話題だ。

このうちDブランドはけっこうメッセージ性をもっていた。知的ですらあった。川久保玲は「トランセンディング・ジェンダー」で、山本耀司は「本が好きでごはんを食べない感じの服をつくりたい」であり、吉田ヒロミのクローブ・クローブスは「童謡から文学少女へ」だったっけ。しかしそのうち、DよりもCブランドが過剰になって、これに対する抵抗が沸き上がってきたわけだ。その抵抗勢力を巷ファッションでシンボライズしていたのは、アズディン・アライアに引率されたボディコンと、アニエスbに代表される渋カジだった。

街をあるくボディコン女性

ウエストシェイプ、ヒールの高いエナメル靴がボディーラインを強調

肩パッド入りのボディコン・ワンピースや過激な露出スタイルも登場した

だれもがボディコンぽくなっていた

なぜそんなふうになったのか。「服よりも体」が選ばれたからだ。もう少し正確にいえば「体という服」が選ばれたからだ。著者はこれを「着る物」よりも「着る者」が選ばれたと見る。

こうして一九九一年、宮沢りえが「好きな私」を表現するためにヌード写真集を出版した。脱がされたのではなく、脱いだ。一九九四年のロバート・アルトマンの映画《プレタポルテ》では、ラストシーンでモデルたちがランウェイを裸のまま歩いてみせた。スーパーモデル時代が到来した。クラウディア・シーファー、ナオミ・キャンベル、リンダ・エヴァンジェリスタは日本の若い女性たちのカリスマになった。

そのスーパーモデルたちが一斉に示したのは、セレブになるということなんぞではなくて、リアルクローズ(日常服)にブランドもの(とくにブランドバッグ)をくっつけるという合わせ技だった。ただし、「顔」については徹底的にモードメークする。この感覚をこそ日本が輸入した。

後期渋カジ

スーパーモデルの普段着への注目から

「シンプルでいいもの」を「ワンランク上品に」着こなすスタイルが

ブランドバックやモードメイクと合わせ定番となる

◆花の色はうつりにけりなデルカジに。

日本の女子たちがスーパーモデルになりたがったのではない。安室奈美恵がナオミ・キャンベルを意識して「小顔」をはやらせ、これを「コギャル」たちが真似をした。雑誌「JJ」もそういう現役女子大生たちを読者モデルに使いはじめた。つまり日本は「デルカジ」(モデル・カジュアル)に走ったのである。

デルカジはのしていく。本書に教えてもらったのだけれど、「JJ」は梅宮アンナ、「VERY」は三浦りさ子、「STORY」は黒田知永子、「CanCam」は蛯原友里や山田優、「AneCan」は押切もえ、「Marisol」は川原亜矢子、「Precious」は小雪を、それぞれ毎号売り出したそうだ。

かくて茶髪、細眉、褐色肌、そして目力、マスカラが、あっというまに広がった。ぼくにはさっぱりわからなかったけれど、当時の女性誌は「深田恭子の目力がすごい」と褒めそやしていたらしい。何、フカキョンのどこが? そういうオヤジっぽい疑問には振り向きもせず、デルカジは驀進しつづけた。

それが突如として年齢低下をおこしていった。そしてここからは細眉や目力はルーズソックスとともに女子高校生の必須アイテムになり、それでもこの勢いはとまらず、一部はエンコー(援助交際)を辞さず、一部はガングロに流れ、さらに一部はゴングロ、ヤマンバにまで行きついた。

多様化する女子高生スタイル

茶髪の染め方、眉の細さ、スカートの短さ、

ソックスの長さ、鞄の持ち方にいたるまでの微細な違いを強調する女子高生

1990年代の終わりに出現したガングロ女子高生

その徹底して顔のパーツを強調するメイクが昇りつめた差異の最終形

さあ、いったい何がおこったのかといえば、これはようするに「少女」が消滅したのだ。「あしながおじさん」に憧れるジュディ・アボットはとっくにいなくなったのだ。大塚英志が指摘していたように、それまで少女は「使用禁止の身体の持ち主」だった。安売りなんてしないものだった。かつて山口小夜子と木村久美子が口を揃えて言っていたことがある、「昔の少女はゼッタイに笑わなかったわよね」「そう、笑ったら少女は負けなのね」。けれどもいまや少女はゲラゲラと笑い、大きく手を打ち、のけぞっている。使用禁止ではなくなった。少女は解禁された。そして、何かが変わったのだ。

●朝ぼらけコスメの月とみるまでに。

本書は前半部まで、たいへんよくできている。さがしてみたらこの手の本はけっこうあったけれど、類書を寄せ付けないちょっとしたスピード感がある。存分なオシャレ観察が蓄えられているせいなのか、好きで書いているのかはわからないが、思想コトバも巧みに使いこなす。

著者の米澤は京都生まれの、同志社・阪大を出て、化粧文化論・ファッション文化論を専門にしているアラフォーの学者サンである。いまは甲南女子大のセンセーだ。れっきとした学者サンなのだが、中学高校はオリーブ少女で、大学院時代はヴァンサンカン派の叶姉妹フリークだった。その後も化粧にはまりつづけているようだが、そういう状態にいることを隠さない。

二〇〇六年には誇りをこめて『電車の中で化粧する女たち』(KKベストセラーズ)という新書を書いた。本書の下敷きになっている。いささか書きこみが足りなかったけれど、美容セレブやコスメフリークがニッポンに激増していった謎を解くために、叶姉妹や君島十和子や中村うさぎを正面から扱っていた。だから米澤が書く「コスメ感覚」はぴったり著者自身の同時代史にもなっている。そもそも米澤自身がそういうオシャレに没入したコスメ女子なのである。だから説得力がある。

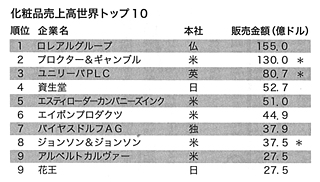

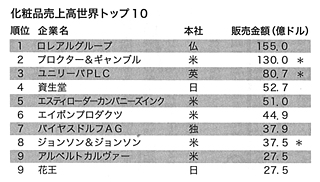

その彼女が言うには、いまや日本女性の化粧熱はそうとうに過熱して、海外メーカーぐるみになっているらしい。ディオールの口紅もランコムのマスカラもエスティ・ローダーのクリームも、すべて日本女性向けに開発されていると見ていいらしい。けっして毛穴が見えず、つるつるした陶器のような肌をつくるのは、日本女性と化粧品会社の悲願にさえなっているそうだ。

受容が高まる一方の化粧情報誌

世界の化粧品ブランド

世界の化粧品市場を日本のコスメブームが牽引する

これをいいかえれば、どうなるか。つまりは「化粧偏差値」の時代なのだ、と米澤は言う。なるほど化粧偏差値か。うまいことを言う。かつての女性誌が持ち出したコンセプトでいうのなら、「ビューテリジェンス」(日本版「コスモポリタン」のコンセプト)の時代になったということらしい。

★乱れそめにし写メならなくに。

ざっとした背景があるようだ。むろん、そうだろう。米澤は、プリクラとカメラ付きケータイと女性向けウェブサイトの普及が大きかったと踏んでいる。

プリクラ(プリント倶楽部)の登場は一九九五年のことである。それ以前から駅の構内などに証明写真用のセルフポートレートが数分で現像できる自動撮影装置は置かれていたが、これは見るからにチープで、写りはまるで犯人写真のようだった。プリクラはそうではない。のっけからゲームセンターに登場した。プリクラは自動写真ではなくて、ゲームだったのだ。おまけに、自分の顔や友達の顔がすぐにシールとなって、「プリ帳」(プリクラ手帳)にどんどん貼れる。これまでにないゲーム感覚とでもいうもので、これが女学生に作用すると、そこに「顔つながり」を重視するプチ文化が広がった。「写像コミケ」ともいうべきだ。

かくいうぼくも、このプチ進軍に巻きこまれたことがあって、帝塚山学院大学で教えていたときのことだが、彼女らはしきりにぼくとプリクラを撮りたがる。「カラオケにしない?」と行く先をずらしてみると、「えーっ、チョー古い」なのである。ゼミ生たちに「自分のことを説明しなさい」というセルフ・プロフィール課題を出してみると、レポートなどそこそこに何人もの学生がプリ帳を添えてきた。彼女らにとってはプロフィールは「顔」か、「顔つながり」のことだった。

90年代後半に爆発的人気商品となった

ゲームメーカーのアトラスの「プリント倶楽部」

ブリクラとポケベルから写メールとケータイに

『NARASIA』丸善より

時代はさまざまな暗合の輪を重ねていくものだ。プリクラに暗合の輪を加えたのはいまや一億人が持っているだろうカメラ付きケータイである。そして、この写メールで一番撮りやすいのは、またしても「顔」だった。かくして一挙に「写交性」が文化になった。「顔つながり」はプチからメジャーに転じていった。

ついではここに、女性による女性向けウェブサイトが加わったというのが米澤の観察である。自分のビューテリジェンスを語るサイトの登場によって、女性たちの化粧は「語れる化粧」になっていったのである。

◆濡れにぞ濡れし色はモー娘。

コスメの年代低下は九〇年代からの大きな徴候だったようだ。すでに一九九三年、タカラ(現在はタカラトミー)が子供用化粧品「ピンキッシュ」を発売していた。初めて化粧に興味をもった小学校低学年の女の子が使えるというふれこみの、肌にやさしい化粧品であるそうだ。その後、二〇〇一年にはそのお姉さんブランドにあたる「スイートバンビーニ」が登場、二〇〇四年にはナルミヤ・インターナショナルがバンダイと組んで「メゾピアノコスメ」を売り出した。

タカラの「ピンキッシュ」

いずれもキッズコスメではあるが、このお化粧低年齢化を煽ったのがスピード(一九九六デビュー)やモー娘(一九九八デビュー)などのアイドルタレントによるメディア席巻だ。たちまち雑誌「小学六年生」が毎号詳しいメーク記事を特集するようになった。通称「はじ天」(はじめてなのにメークの天才)では、「コンシーラーで頬の赤みを消そう」といった“ママさえ知らない上級テクニック”が紹介された。

いったいぜんたい、何が広がっているのか。強引にまとめれば、次のようなことだ。第一には、大人と子供の境界がどんどん曖昧になっていった。第二には、親たちが子供をペット化しつつあった。そして第三には、誰もが「好きなキャラクター」になれることを告げていた。

かくて「過去の少女」(昭和少女)はもはやどこにもいなくなったのである。そのぶん新たなキャラ少女やコスメ女性が登場してきた。リンゴの頬っぺ、生まれもっての顔、毛深い眉、そのままの体なんてものは、なくなったのだ。それどころかシリコン美女さえ出まわった。

一九八八年発刊の角川スニーカー文庫や富士見ファンタジア文庫が牽引したライトノベルの大流行も、そのことを助長した。ラノベは「キャラ」の可視化が大前提なのである。高橋源一郎は、「『モード』という小説の作者は主人公の顔を書き入れない。それを書き入れるのは読者の仕事であるからだ」と言って、あらかた「半小説」になっていることを指摘した。

★人をも身をもコギャルざらまし。

こういう事態になったについては、むろん前哨がある。前史がある。本書はそれを八〇年代にオリーブ少女をつくりだした雑誌「オリーブ」があらかた用意したものだとみなしている。

男性誌「ポパイ」の妹として「オリーブ」が創刊されたのは一九八二年のことだ。当初は“magazine for city girls”とキャッチフレーズされていたように、この雑誌はシティボーイ「ポパイ」に対するシティガールの登場を謳っていた。サーファーガールを読者とした「アメカジ」(アメリカン・カジュアル)だったのである。

80年代初頭のシティーガール(陸サーファー)

私立大学のキャンパス同好会系の「明るい健康的」スタイル

ところが翌年からは“magazine for romantic girls”と改称して、「リセエンヌ」をロマンティック・コンセプトにするようになった。リセエンヌとはフランスの高校の女学生のことだ。たちまち「リセ少女」(ニセ少女?)たちがニッポン中に次々に擬装された。洋服はむろん、食べるおやつ、飼う犬たち、歯ブラシの一本まで、リセ感覚に徹底された。「オリーブ」はそれまでの少女王道を誇っていた「mcシスター」や「セブンティーン」とは袂を分かったのである。年に二度のリセエンヌ特集はすべて、パリでの撮影と取材になっていた。

チープシックで少年仮装風なリセ少女

その「オリーブ」が次に力を入れたのがDCブランドを煽動することだった。彼女たちが大人になってコム・デ・ギャルソン、ワイズ、ビギ、ピンクハウスを着るためには、それを予告する“妹ファッション”を喧伝しておく必要があったというのだ。

アツキ・オオニシ、ビバユー、ミルク、ジャスト・ビギ、ニコルクラブ、パーソンズがこうして紹介され、子供服でも大人服でもないオリーブ服が罷り出た。大西厚樹がイメージしたのは、不思議の国のアリス、赤ずきん、メアリー・ポピンズなどのモチーフをピンク基調のプリント柄にすることだった。

これはもはや、童話や小説を読んでアリスやドロシーにどきどきすることではありません。地味な下着と目立たない服で人知れずファンタジーノベルを読み耽ることではありません。アリスもドロシーも赤毛のアンも、セーラームーンも浅香唯も、好き勝手に自分のものにしてしまえることを意味していた。だから大西は積極的に少女のためのフェイクファーまで提供してみせた。

◆名にしおはば大阪女のSKⅡ。

が、オリーブ少女、リセ少女はそこで息切れしたらしい。なぜなのか。理由はすぐわかる。すべてが九〇年代のコギャルに持っていかれてしまったのである。

コギャルは童話を読むかわりに髪を染め、日記を書くかわりにピアスをするようになった。オリーブ少女はコギャルに負けたのだ。それからのコギャルの広域化と王道化は知られるとおりの現象だ。メディアにも巷にも“メークする少女”が溢れ、そこから「萌え」や「メイド少女」が出現し、それをフランスの大人少女たちが真似することになっていった。

しかし、世の中、コギャルばかりが動かしているわけではなかった。お姉さんたちやお母さんたちも黙っていない。「年をとったらSKⅡ」と言われてきたマックスファクターのスキンケアSKⅡシリーズは、ラインアップで揃えて一〇万円。コギャルたちにはとても手が出ない。一九九六年にそのころ四四歳だった桃井かおりをCFに起用して、「年上」をかっさらった。そこでマックスファクターは、これを若い世代にも伸ばそうと緒川たまきを起用したのだが、これは大失敗したらしい。またまた桃井を再登場させ、二〇〇五年からは小雪をダブルで使うようにした。

どうでもいいようだが、話はけっこうややこしい。コスメブームはアンチエイジングブームと重なって、いよいよ「年下」から「年上」まで巻き込んだのだ。つまりは万事も万端もコスメ時代なのである。

●めぐり逢ひてみしやイシスのわかぬまに。

ここで、ぼくの身近でもそれらしく目立っていたことがあったことを、二、三、挟んでおく。イシス編集学校にまつわることだ。次のたいそう風変わりなネーミングを見てほしい。サロン・ヴァン・ルージュ、コスメぴゅんぴゅん、花色カメレオン、桃栗美人、虹色意伝子、葉隠おんな、銀線おもかげ、ことほぎ紬、開転乙女、コスプレ兵法、感伝虹色、丹田シャネル、マジョ・デ・ギャルソン、ときじく少女、発熱ポンパドゥール、あろまあんのん、帯留風姿……。

まるでフレグランスのネーミングか、女性誌の特集タイトルのようだが、れっきとした編集学校の教室名である。今夜のコスメな色合いにつながっている。これらの教室の師範代たちはいずれ菖蒲か杜若、たとえばなかで、小清水美恵が「葉隠おんな教室」の師範代になったのが第九期「守」の二〇〇四年三月のこと、男よりも男前の切ッ先お茶目な指南ぶりで、話題を攫った。オーガニック・レストランを経営するマダムであって、小笠原流礼法の名人でもある。ぼくが多大の信頼を寄せている才能の持ち主だ。

森山智子が「コスプレ兵法教室」の師範代になったのは二〇〇七年の三月のこと、こちらもキュートな奥様で、美しいお母さん。旦那は資生堂のトップビジネスマンで、彼女もかつては資生堂のソフトウェア設計をこなすSEだった。その後、以前から関心のあった着物のコーディネートにとりくんで、着物コスメのウェブサイトを書き、自分でも好きなコスプレをするようになった。そこから一転、編集学校の師範代となったのだが、その教室は大評判で、編集をまさにコスメチックに操った。

「コスプレ兵法教室」森山智子師範代

では、もう一人。深谷かしこが「マジョ・デ・ギャルソン教室」の師範代になったのは二〇〇八年四月だった。彼女はトヨタのビジネスウーマンで、新規開発案件にかかわっている。編集術を身につけたいと言って学衆となり、「守」と「破」を了えてISIS花伝所でトレーニングして、そして花の師範代としてデビューした。そのとき、「身につけたいものは編集術とコム・デ・ギャルソン」と言いきった。

「マジョ・デ・ギャルソン教室」深谷かしこ師範代

ちなみに編集学校では「守」の卒門式、「破」の突破式、「花伝所」の放伝式、「離」の退院式をそれぞれ祝う「感門之盟」という合同修了式のようなものが年に二、三度あるのだが、彼女らはいつも颯爽と着物で遊んだり、コム・デやイッセイを身に纏う。

こんな話を挟んだのは、編集術もまたお姉さんやお母さんたちのコスメチック・エディティングに支えられていたということを、感謝をこめていまさらながら付け加えたかったからだ。

◆心にもあらでユニクロながらへば。

さて、ところで、いまや経済市場でもファッション市場でも、ユニクロの一人勝ちになっているようだ。ぼくが選考委員をしている地方都市の某ブンカ賞では、柳井正の「服は服装の部分品である」が受賞候補になったほどだった。ユニクロというネーミングの正式名称は「ユニーク・クロージング・ウェアハウス」というものだ。ついに低価格のリアルクローズがDCの堂々たる対抗馬になったのだ。

かくてコスメな女たちはユニクロとエルメスを、またGAPとルイ・ヴィトンを、バナナ・リパブリックとシャネルを組み合わせ、そしてすべてを「ユビキタスなモード」に対応させていった。これは米澤の巧みな表現によれば、「物語のない服」「ブログ化するモード」の時代の到来なのである。

しかし、これだけでコスメな女たちが満足するわけがない。もはやオリーブ少女でもコギャルでもない女たちは、ここで自分を取り戻し、そして「化粧」に走ることになっていく。これが本書が後半で謳う“コスメな時代”の幕開けになる。

驚いたのは、コスメフリークには三つの基本化粧行為があるらしく、それは「読む」「書く」「語る」というものであるということだ。えっ、化粧品のリテラシー? そうなのだ。膨大な化粧品のなかから自分にあったものを読む。その化粧品を自分の顔に書く。そしてその使用感を語りあう。これが化粧の「読み・書き・語り」のリテラシーであるらしい。とくにコスメフリークは化粧行為を語りたくなるようで、ネットにはそういう書きこみがずいぶんあるらしい。

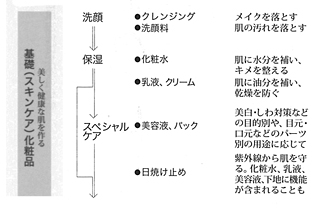

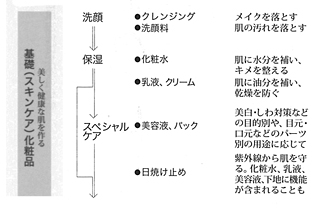

化粧品の分類と使用手順

化粧行為の事前、事後のスキンケアまでに関心の矢印が動く

リテラシーの創出が差異を越えて“模倣”と“型”をつくりだす

メークアップ・メーカーのほうも最初のうちは「読み・書き・語り」の材料を提供していた。ルナソルは「輝々浄化」、ランコムは「オリエンタル急行とそれを包みこむミステリーの闇」というふうに。しかしこの流れはフレグランスのほうへ飛び火するとともに、リアル・フレグランスの連打となって、主張と個性を薄くしていった。

香水もリアルクローズに対応していったのである。シャネルの「チャンス」、ディオールの「アディクト」、グッチの「ラッシュ2」、アナ・スイの「ドーリーガール」、ゲランの「チェリーブロッサム」、ランコムの「ミラク」、サンローランの「ヤングセクシーラブリー」。つまらないネーミングばかりだが、これはこれでいいらしい。これらはリアル・フレグランスの代表商品なのである。

なぜ、そうなっていったのか。フレグランス商品には「顔」がなく、だからこそコスメフリークたちはそれらを自在に操って、自分の「香りの顔」をキャラすればいいわけで、メーカーもまたそこを読み取ってリアル・フレグランスに切り替えていったということだったようだ。

●夏の夜はまだ宵ながらコスメぬる。

化粧品は化粧品メーカーだけが用意するわけではない。二〇〇〇年夏に資生堂が、唇になじみやすい高分子樹脂を使ってシービングオイルを入れた口紅を発売して以来、口紅の保湿感を提供するのは寒天メーカーの伊那食品工業になっているのだし、落ちない口紅の多くは日本色材工業研究所がOEMをする。ペンシルタイプの研究所は三菱鉛筆やトキワのOEMの牙城なのである。

こうなると、もはや時代は“自分OEM”に向かっているというべきなのだろう。ぼくもセルフエディティングをどかすか奨めてきたが、“自分OEM”の顕彰にまでは至らない。そこで、そんなものかと思って本書を千夜千冊するにあたり、こっそりルカ・トゥリンとタニア・サンチェスの『世界香水ガイド1437』(原書房)や登石麻恭子の『魔女の手作り化粧品』(ワニブックス)を手にとってみた。驚いた。実に徹底したガイドになっていて、コスメなコスモスが細部にわたるまで説明されている。

ルカ・トゥリンの本のほうは、さすがにチャンドラー・バールの『匂いの帝王』(早川書房)で紹介されただけあって(その後はBBCのドキュメンタリーにもなった)、堂々として凛然としたものがあり、辛口でもあって、かつ全体に言葉の香りが漂っている。辛口はたとえば、こんなふうだ。

カルバン・クラインの「エタニティ」はキーキーという石鹸っぽいところが不快だね。イヴ・サンローランの「ベビードール・パリス」は硫黄のようなグレープフルーツに、きついアンモニアが感じられる。まるでつけている人におむつ交換が必要だというように。ケンゾーの「ローパ」は気持ちのいいグリーンだし、うまく配合されているけれど、とんでもなく退屈……。

登石麻恭子の本はまさにマジョ・デ・ギャルソンである。保湿クリーム、リップの香り、バスソルトから、むくみの解消、くすみをとるパック、スカルプケア、怒りを静める香水にいたるまで、すべて手作りの魔法が微に入り細を穿って解説されている。星座占いがミキシングされているところはよくわからないが、写真もコピーもレイアウトもけっこううまい。

素材集めからはじめる手作り化粧

詳細な解説がページの細部にわたる

『魔女の手作り 化粧品』より

米ぬかときな粉のヨーグルトスクラブ

気分に合わせて混ぜたい精油レシピシートがつく

『魔女の手作り 化粧品』より

そこで、さらに蛮勇を決して、叶恭子の『知のジュエリー』(理論社)や佐伯チズの『キレイの躾』(世界文化社)を買ってきた。叶恭子サンの本はなんと「全人類の姉」という帯である(!)。おそるおそるページを繰ってみると、いやいや、凄い。「水中から陸へと生きていく場所を変えるなど、生物は太古の昔から想像を絶する進化と変化をその身に課して、厳しい環境をサバイバルしてきました」とあり、「変化し、進化することは、わたくしにとって、とても楽しみに満ちあふれたことなのです」とある。おい、おい、おい。「容貌や身体など、持って生まれた造形は一ミリも変えることができないと思いこむのは罪悪です」とも宣言をする。おう、おう、おう。

とても反論など思いつけない論旨だ。そのほか、「真の問いをつくる」「お店が学校になる」「失敗をする生き物」「あてにならない大人」「自分という未知なるもの」といった、それこそ編集学校でぼくが言っているようなことが書いてある。

ぼくより一歳年上の佐伯チズの本は思いのほか官能的だった。叶恭子が論理的で、四五歳で外資系化粧品会社のトレーニングマネージャーとなった佐伯チズが官能的であるということがわかっただけでも、ぼくには収穫だ。いちいち紹介しないけれど、「透けるうなじ」と「ピンクの耳」という御指南に、その柔らかさがあらわれていた。

★世をキャラ萌えと人は言ふなり。

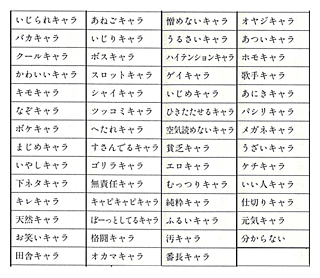

いまや「キャラする」といったって、たんにキャラクタリゼーションということではないわけなのである。いまではキャラ化は、「キャラ萌え」したり「萌えキャラ」になったりすることをいうだけでもないらしい。どうも事態は進化論にさえ拮抗しようとしているようなのだ。

だからキャラ化がコスメと結びつき、コスプレはコスチューム・プレーからコスメチック・プレーに移っていき、コスメはキャラをとりこみ、キャラは世の中のすべての思いをそこに付着させ、そのキャラを「かわいい」が食べ尽くし、それが海外を沸かせ、また日本に戻ってくるようになる。ざっというならそういうような、もはや文化環境循環の時代になっているようなのだ。でも、ホントにそうなのか。ガブリエル・タルドやロラン・バルトや鷲田清一をちゃんと読んだのか。

がっかりするほど内容がチープな本だが、相原博之の『キャラ化するニッポン』(講談社現代新書)には、自分が自分をキャラクター化する利点として、次の八点があげられている。①やすらぎ、②庇護、③現実逃避、④幼年回帰、⑤存在確認、⑥変身願望、⑦元気・活力、⑧気分転換。

これって、なんでもアリではないか。これって、かつてのオタクが拡散して巷に広がってしまっただけではないのか。それとも「自分さがし」がキャラさがしになり、それがいつしか環境と合体しているとでもいうのだろうか。

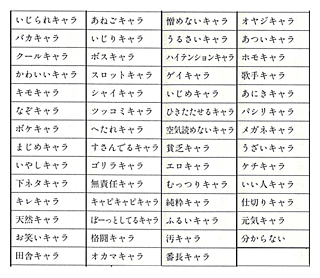

キャラ一覧表

そうなのである。これではキャラ化もコスメ化もすべてを取り込んだとおぼしいけれど、ホントにそうなのかは、ついにわからないところまで進んでしまったようだ。はたして女性誌「VoCE」は「脳内美人」や「脳内恋愛」さえ持ち出した。

どうやら“自分OEM”はついに脳にまで浸透したようだ。よせばいいのに茂木健一郎は『化粧する脳』(集英社新書)とまで言い出した。茂木クンは、化粧というものを「鏡を見る脳」に見立てたようだったが、しかし、これはあまりにも狭かった。茂木クンは「顔を化粧することは脳を化粧することである」と書いているけれど、これでは叶恭子サンがおっしゃっていることにとうてい届かない。彼女はこう言ったのだ、「美とは、本来、曖昧にしか定義できないものです。そして定義が曖昧であるがゆえに、美とはかくも豊かであるのです」。

いささか深入りしすぎてきてしまったようだが、深入りするにはもう遅すぎる。また気分がのれば、この手の本を多少は覗いてみるが、いまはただ思ひたえなむばかりということで、あとは米澤さんの活躍に期待しておくことにする。ながらへばまたこのごろやしのばれむ、うしとみし世ぞいまは恋しき。

[追記]その後の米澤泉は『私に萌える女たち』(講談社)、『「女子」の誕生』『女子のチカラ』(ともに勁草書房)、『おしゃれ嫌い』(幻冬舎新書)などを連打している。