父の先見

福武書店 1983

朝顔には母が毎年たのしみに育てていた色とりどりの瑞々しさがあるほかは、語れるほどの思い出はない。それでも何かあるかと想ってみて、そうか、千代女の朝顔だけじゃない俳句の数句くらいは体のどこかにに入っているのだろうか、とも思ってみた。

もっともそれも、蕪村(850夜)の「朝がほや一輪深き淵のいろ」の「一輪深き」というのが一番で、ほかはあまり憶えていなかった。母のことなら、石田波郷(1003夜)の「朝顔の紺のかなたの月日かな」や、鈴木真砂女の「朝顔やすでにきのふとなりしこと」がふさわしいかなという程度だ。真砂女の「朝顔やすでにきのふとなりしこと」はとても、いい。

ところが二、三日前の夜半のこと、猫に餌をやり、世界陸上を見ながら一人でありものを食べていたら、突然に芭蕉(850夜)の句を思い出したのである。そんなことはなかったから、なんだか芭蕉の小刀ですうっと細い傷をあけられたような気がした。

朝顔に我は飯(めし)くふ男かな

この句のことは知っていたが、ちっとも思い出したことのない句だったのである。それが急に凄い句に感じた。「朝顔ニ我ハ飯クフ男カナ」と呟いてみると、どうもこれがいまのぼくの心境に最も近いもの思えた。芭蕉はそこの隙に小刀を入れてきたにちがいない。

なぜこの句を思い出したのか、二つの理由があるのは、わかっている。ひとつは古井由吉の『槿』をとりあげようと、この半月ばかりちらちらと作品のなかの場面をアタマに擦過させていて、それが独身の杉尾という主人公が朝顔を持ち帰った場面となってふっとアタマをかすめたからだろう。

もうひとつの理由は、いまは故あって詳しくは書かないが、この数日のあいだにぼくの身におこった事情によっている。朝顔とはダイレクトに結びつかないのだが、「我は飯くふ男かな」の感慨こそがぴったりだったのだ。ただ、芭蕉によって朝顔のほうに持っていかれたわけである。

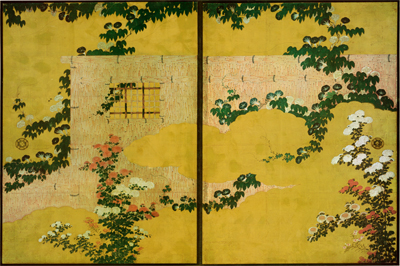

かれこれ20年ほど前のことだ。菊地信義の函の装幀がよかった。妙心寺天球院の狩野山雪『籬に草花図』をうまくトリミングしていた。

それまでこの作家のものは『栖』(すみか)しか読んでいなかったのだが、ふらふらと読む気になった。すぐに谷崎潤一郎賞をとった。いや、『栖』もよかった。イキモノとしての人間の深部で微妙に何かが伸び縮みする地帯を描いていたので、気にはなっていた。

『槿』は、「腹をくだして朝顔の花を眺めた。十歳を越した頃だった」というふうに始まる。魘(うな)されて明け方に目がさめて縁先の厠に向かうとき、線香のような濡れた草の匂いとともに朝顔を見たというのだ。それが10歳のころの記憶で、いま杉尾は40歳をすぎている。

明け方の縁先に露がおりた朝顔を見るというだけなら、ぼくの少年期の記憶のなかにもそういう光景の断片はのこっている。庭の朝顔もたくさん見たが、それはさっきも言ったように母につながっている。ぼくの幼少年期にフラッシュバックするのは、鵠沼のスイートピー、京都の沈丁花や山茶花、東京のダリヤ、それに通学途中の松葉ボタンだ。いずれも10歳以前の眼に射写された光景だが、けれども、だからといってそのことを40すぎに思い出したことなどはなかった。

ところが杉尾は、そういう10歳の朝顔の記憶をじりじりと再生しながら、奇妙な人生の襞に向かっていく。妙なイキモノ人生なのである。

杉尾は文筆家である。古井由吉が『槿』を文芸誌に連載していたのがちょうど40歳すぎのことだから、杉尾はひとまずは作者の分身なのである。

分身ではあろうが、古井の意識のびらびらしたイキモノとしての形容の描写にはその分身性がこびりついたにせよ、物語のなかの杉尾がうけいれていく人生はむろん作者とはいささか異なっていよう。

杉尾は二人の女と深く奇妙に付き合うことになったのだ。一人は31歳の井手伊子(いで・よしこ)。献血をしにいって、そこで会った。世の中にはその手の女性がいるらしいが、伊子はどうやらストーカーに悩ませられるタチのようで、いつも男の影が追ってきたり、追い抜いていたりする。杉尾だってそのストーカーまがいの性向がないとは言えまいが、話はそうはならない。杉尾はあくまで内面の倒錯者にすぎない。

で、ここからは唐突な話になっていて、伊子が献血の帰り道でふらふらとしているので、杉尾は見ず知らずの伊子を背負うのだ。それで木造アパートまでよたよたと背負って、中へ入ると女はおかしなことを言う。「一度きり、知らない人に、自分の部屋で、抱かれなくてはいけない」と。

杉尾も杉尾、女も女である。ただ負ぶさっただけで、こんなことを言う女なんているはずがない。いるなら会ってみたいものだが、作者の古井もさすがにそう思ったのか、杉尾をして「嫌な沈黙が流れた」と思わせている。それで女が、せめて何かのお礼をと言ううちに、杉尾は部屋の中で青い花を咲かせていた朝顔の鉢を手に帰る。これが『槿』という表題のとりあえずのモチーフになっている。

表題を「朝顔」ではなくて『槿』としたことについては、古井自身がのちに『朝顔』では眩しすぎるので仮名の『あさがお』や『あさがほ』を考えたが、まだ自分では仮名文学を標榜するところに達していないような気がして、「槿花一日の栄」「槿花一朝の夢」から採って『槿』としたと書いている。

ふつうは「槿」は「むくげ」(木槿)であるが、槿花といえば朝まだきの花のはかなさをいう。古井はそれが40を迎えた男に横切るものにふさわしいと考えたようだった。

杉尾が出会ったもう一人は萱島國子(かやじま・くにこ)である。学生時代の友人の妹で、その友人の死がきっかけになって久々に再会した。友人の萱島は自殺したらしい。

だから萱島國子とは通夜の一晩で出会った。以前、一度は会っていたのだが、杉尾はそのへんをまざまざとは憶えていない。通夜や葬式で男と女が再会するという場面など、日本の小説が大好きな湿った場面なので、ぼくなどはまたかと思うけれど、古井はあえてそういうふうに持っていった。だったらそれでもいいが、むろんそれだけでは小説にならない。そこで、その國子というのを、また変な女にした。

以前、杉尾に犯されたという妄想をもっているのである。少女のころのことらしい。それで、そのことを事実として認めなさいと杉尾に迫るのだ。迫るのだけれど、國子は杉尾との関係をなぜか修復したいとも思っているようなのだ。杉尾にしてみれば修復もなにもないはずだが、そう言われてみるとなんだか、そんな気分にもなる。ふいに、杉尾が大学生のとき、高校生だった國子を家に送って、植え込みの陰で引き寄せようとしたような気がしてきた。そのとき國子の身がすくんだのだ。

男と女の隠れたエロスを扱うにしても、これはさすがに変な女を二人も介入させたものだ。が、まあ、ここまでは妄想や偏執を伊子や國子とともに、似たようなイキモノを杉尾の心情がもっていたと思えば、それなりに納得してもいいのだが、話はそこから伊子と國子が知り合いになっていくというにすすむ。

そんなことになれば、どうなるか。杉尾と伊子と國子の三人が三角関係のようになるに決まっている。いや、そう書くと、まるでつまらない三文小説を予想させるかもしれないが、読んでいるとちっともつまらなくはない。何がつまらなくないかというと、國子の妄想が伊子を通じて杉尾に向けられ転写されていくという、複相的で間接的な叙述になっているからだ。

これがねちねちと執拗に綴られる。その粘着的な進行が古井の得意な粘着的な文体と納豆のようにからみあって、そこが決してつまらなくならない。濃厚不可解。そこが、おもしろい。古井由吉の面目躍如なのである。

ちょっとずつ筋書きや仕掛けを洩らすのは悪趣味かもしれないが、杉尾は國子に触れてはいないのだ。けれども國子の妄想は植物のように杉尾の妄想にその芽や根っこを移植させている。その、当事者だか虚構的な経緯だかがわからない事情を、古井はあの独自の文体で綯い交ぜにする。当然、われわれ読者に真相などわかるはずがない。

実は、もう一人変な人物が出てきていた。これは石山という男で、杉尾の旧友である。石山は癌の疑いがあって入院するのだが、精神病棟に移された。何かがおかしかったからだが、そうすると、そこから國子にしきりに電話をするのである。石山は國子のことなど知ってはいないのにもかかわらず、電話をするのだ。

またまた安易な設定に感じるだろうが(ぼくは初読のときにそう感じたように思うが)、國子のほうはそういう電話を受けているうちに、二十数年前の謎の電話を思い出す。得体の知れない出来事が、電話のなかで記憶が組み合わさり、再編されているといったふうなのだ。

というような電話のやりとりを、さて杉尾は國子から少しずつ聞かされているうちに、そのぶん男女の妄想に巻きこまれていたわけなのである。

それで、そんなふうに話がこみいってきて、やっとのことで見えてきたのは、実は(実はなどと書くと、いかにもそういうふうに筋書きや伏線が張られているかのように思うだろうが、そういうことでもないのだが)、國子は少女のころに眠ったまま犯されたらしいということだ。ただ、どうにもそれがはっきりしない。

はっきりしないのは國子の妄想か、それともそういうことが本当にあったので國子がいまなおおかしくなっているのかだが、そのあたりのことは話がすすむなかでは、なかなかあきらかにはならないようになっている。結局、それらは杉尾の憶測にとどまるしかない。

けれども、ここがこの作品のうまいところなのだが、むしろ杉尾にとっては、そのように事実がわかりにくく、それゆえ杉尾が高校生の國子に迫ったというふうに曲解されてしまったことのほうが、身に舞い降りた甘美な災難として、いわば「槿花一朝の夢」になっていくわけなのだ。

かくて、話はしだいにさらにあやしくなっていく。また、身震いするほど怖くもなっていく。どうも、國子の兄こそが幼い國子を犯したらしいのだ。そうだとすると、自殺した國子の兄とはいったい少年にして何者だったのか。その犯行がまわりまわって杉尾に移り染められたのは、なぜだったのか。

と、まあ、こんなふうに案内したところで、この作品の濃厚不可解な味は伝えられっこないように思う。それよりも、この作品では電話が駆使されていることに目を到したほうがいいのかもしれない。

電話というのは、相手の表情がなく、ぽつりぽつりと切れるばかり。想念や妄想が増殖するにはもってこいなのだ。この作品は昭和55年が連載開始だったから、世の中の電話は大半がまだ黒電話か赤電話かピンク電話で、あとは業務用である。『槿』の人物たちもジーコ・ジーコとダイヤルをまわし、ちょっと重い受話器をもち、けたたましいベルに驚き、周囲を憚って声をひそめ、ときに声を荒げ、そしてあらぬことを予想した。

古井は、その電話を巧みに作品の中に張りめぐらした。「頭の上で電話がひそやかな、隣と紛らわしい声で呼びはじめ、音と音のあいだが長く、何人もの女と逢えるほどにひろく感じられ、三度鳴って切れた。しばらくして、今度は現実の、けたたましい音で鳴り出した」というふうに。また、「でも、電話で黙りこまれて、ようやくわかりました。黙っていても感触はあるものなんです」というように。

べつだん新しい手ではないけれど、この小説では電話すら幻想と現実のあいだを右往左往するように仕込まれていた。

そもそも「黒いもの」というのは(黒電話だとしてだが)、昔から小説の小道具にはもってこいなのである。それが中身が伏せられた電話や鞄となれば、もっといい。それが右に行ったり、左に動いたりするだけで、それでもう小説なのである。

ただ、古井はサスペンスなどを書く気ではないから、電話に過剰な役割をもたせない。電話だけでなく、すべての出来事を過剰にならないようにしている。それでどういうことが表現されているかといえば、40すぎの杉尾はこれらの奇妙な経過のなかで、自身の「節度」を感じていくのである。この「節度」は当時の古井の新たな認識哲学ともいうべきもので、すべての変なことを辛うじて担っている扇の要なのである。

そして、さまざまな雁字搦めを漠然と自分に要請しているその扇の要の「節度」こそが、ほんとうは人生の中の最も狂おしいものの実態ではあるまいかということを、この小説全体が暗示するのだ。

古井由吉のことは、詳しくない。作品も3つ、4つを読んだだけだ。ただ、妙に記憶に粘りついている。ごくささやかな思い出話めいたことを付け加えておく。

美濃に初めて行ったときのことは、556夜にも書いた。そのとき荒れた植治(小川治兵衛)の庭を案内してくれた石川道政市長が、松岡さん、ここは古井由吉さんの故郷なんですよ、作家の古井さんのね、と言った。芥川賞を受賞された古井由吉さんのねとも付け加えた。まるで古井について何もぼくが知っていないだろうという親切なのである。まあ、何も知っていなかったのだけれど。

で、そんな美濃でのことなどすっかり忘れていたのだが、あるときロベルト・ムージルのことを広く調べていたら古井の年譜を見る機会があって、美濃は古井の故郷ではなくて古井のお母さんの故郷で、古井は8歳のときに大垣に疎開したところ、大垣も空襲で罹災して美濃に引っ越したことを知ったのだった。古井自身は昭和12年の東京生まれで、両親が岐阜県出身なのである。

こんなことどうでもいいようなことだが、ムージルと古井の関係の深さを暗示するだろうと思って、書いた。古井は獨協高校でドイツ語を教わり、途中から日比谷に転校して東大に進み、ドイツ文学科を出るときはカフカ(64夜)を卒論にして、大学院ではヘルマン・ブロッホを修士論文にした。そのあとすぐに金沢大学でセンセー稼業に入って、そのころからムージルについて書くようになったのである。金沢時代は白山にも登っている。

古井にとってのムージルがどういうものなのか、ぼくにはその概略すら見当がついていないのだが、なんとなく岐阜とムージルの取り合わせはおもしろい。ムージルは、おそらく大長編の『特性のない男』になるだろうけれど、いずれ千夜千冊したいと思う。

そういう古井が小説を書くようになるのは、30歳をすぎてからである。当時のぼくには「海」の3号に載った『円陣を組む女たち』がめざましかった。そのころに「早稲田文学」に『菫色の空に』を書いていて、この未知の作家には「菫色反応」があるのだということを感知したものだ。

古井を有名にしたのは昭和45年の、33歳のときの『杳子』(ようこ)である。評判になったからだろう、これでセンセー稼業をやめた。それから急に黒井千次・阿部昭・後藤明生といった作家との交流が始まった。三島由紀夫が自決した年だ。翌年、『杳子』が芥川賞をとった。

ブンガクは好きなのである。後藤明生・坂上弘・高井有一と「文体」を創刊したのが40歳で、これに『栖』を発表した。充実した佳作だ(『栖』は日本文学大賞)。こんなこともどうでもいいことだが、これで古井の作家としての地位が確定した。さっそく筑摩の『現代文学大系』96巻目に黒井千次・李恢成・後藤明生と同衾した。このころからブックデザイナーの菊地信義との交流がはじまって、美濃や近江や若狭の観音像を一緒にめぐっている。

こうして43歳、寺田博が主幹となった「作品」の創刊号から『槿』を連載する。しかし本人が言うには、なかなかうまく書けなかったようで、自分の人生が立ち行かなくなったとさえ感じたようだ。途中、挫折して連載は中断、「海燕」で再開してなんとか3年を費やして完成した。もう、小説は書くまいと思ったそうだが、そんなことはない。次々に粘り強いものが出ている。47歳のときは、粟津則雄・入沢康夫・渋沢孝輔・中上健次と同人誌「潭」を組んで気炎を揚げていたし、50歳のとき『中山坂』は川端康成文学賞をとった。

いまは72歳になっている。50代以降のものをぼくはちゃんと読んでいないけれど、椎間板ヘルニアで2カ月ほど入院したから、江藤淳(214夜)や松浦寿輝と対談しているものを読んだ印象、『招魂としての表現』などを読んだ印象では、しごく好もしい。しかし、あまり作品を読んでいないのに断言するのもなんだけれど、やはり『槿』がサイコーなのではあるまいか。

いま65歳のぼくには芭蕉の「朝顔に我は飯くふ男かな」が響きすぎるのかもしれないが、読み返してみて気が付いた次のような一節は、いまのぼくには共感しみじみとしたものがある。

「老いるのはまず心身だが、それぞれ時間そのものが老いるとも言えはしないか、と杉尾は考えた。(中略)時間が巻くのだか、身が巻くのだか、そこのところはどうもおぼろだけれど、とにかく、おのれの巻くとぐろに擦(こす)られて、おのれが磨り減っていく‥‥」。