…いまや玄月翁は男の身でありながらの産みの苦しみというものに、この世もかくやというほどの七転八倒、この産む身の母なるものの、もぞもぞとした感覚は何かと尋ねる暇もなく、ふらふらと書庫を彷徨ったかと思うまもなく、1冊2冊、5冊10冊と江戸戯作の書棚から妖しい一群を取り出して、ついには机上に曲亭馬琴の壮観を並べ立てたのでありました…

(ば、馬琴ですか…バキン…?)そうです。馬琴です。曲亭滝沢馬琴です。いま、馬琴を読む人はいますか。ほとんどいないかもしれませんね。まあ雅文俗文を駆使した和漢混淆体の文章だけでも、後ずさりするかもしれないね。でも、とりあえずは現代文になったものを読めばいいんです。それでも『八犬伝』のおおまかな凄さはわかります。それから原文に入っていくといい。

(でも、今夜は、その、いよいよの…) なんといっても鷗外はね、「八犬伝は聖書のような本である」と言ったんです。こういうことは伊達では言えません。だってノヴァーリスだって「人は生涯に一度、聖書を書くために生まれてきた」って言うしかないわけですからね。『八犬伝』は聖書なんですよ。それにしても聖書をもちだされたとは、それも鷗外によってとは、馬琴もさぞかし冥利に尽きるでしょう。

(ええ、でもセンセ…)『八犬伝』は読本ですね。だから読本を楽しむという読みかたが必要です。稗史ですね。馬琴は100巻をこえる夥しい数の黄表紙や合巻も書いていますが、やっぱり読本が濃い。

(はあ、こゆい…)それでもこれらは、いまでいうなら大衆文学で、いわば直木賞の範疇になる。けれどもいまどきの大衆文学作品で、これは聖書だなんて感じられるものはありますか。ちょっとないでしょう。どんなものがあるかと、いまふと思い浮かべてみましたが、まあ、たとえば大西巨人の『神聖喜劇』や車谷長吉の『赤目四十八瀧心中未遂』、それからごく最近の阿部和重が山形の町を舞台にした『シンセミア』など、いい出来ではあるけれど、やはり聖書とはいいがたい。

ではなぜ、鷗外はそんな大衆文学のひとつの読本の『八犬伝』を聖書などと大仰に思ったのかということですね。そこを知りたいでしょう。(べ、べつに…)それはね、そこに「天」があるからですよ。

(えっ、天がある? でもセンセ…)馬琴に「天」を感じたのは、鷗外だけじゃない。露伴もまた同じことを感じています。露伴は「馬琴は日本文学史上の最高の地位を占めている」と言いましてね、そのうえで、「杉や檜が天を向いているように垂直的である」と形容してみせた。杉や檜が天を向いているようになんて、露伴らしいですよ。これも伊達や酔狂じゃあ、言えません。何が垂直的かというと、同じ戯作でも京伝や三馬や一九は並列的でヨコなんですね。言葉や主題が社会とヨコにつながっていて泥んでいる。

それが馬琴はタテに切り込み、タテに引き上げる。天があって、空がある。虚空があって、星宿がある。物語がそこに向かって逆巻いて、こう、瀑布のごとくババッと落ちてくる。そういうところが垂直的なんだと露伴は見たんです。

これはね、『八犬伝』に天界にまつわる話がいろいろ出てくるというような意味ではありません。そりゃあたしかに『八犬伝』は冒頭からして『水滸伝』に借りて、竜虎山の伏魔殿から洪大尉が108の妖魔を走らせ、これを天まで水しぶきにしておいて、こう、ババッと舞い散らせたわけですから、天界は物語の半分を占めているようなものですよ。

それに冒頭で、例の里見義実が滔々と弁じたてているのは龍の分類学でしょう。最初から『八犬伝』は天から金襴緞子でいてかつ暗黒な、不思議な異様な物語が、こう、ババッと散ってるでしょう。(ええ、でも、そのババッとだけでは…センセ、あと3冊で…)

それでは、いったいどうして馬琴は「天」を介在させたのか。これですね。それがわからないとね。それには、ちょっと時代を見なくちゃいけません。

(いえ、そんなジカンは…)あのね、江戸の文化は十九世紀に入ると、文化・文政・天保という40年間でぴったり幕を閉じて、そこから先は御存じ、黒船・安政の大獄・長州戦争ばっかりで、ことごとく幕末になるわけですね。この文化・文政・天保の40年間が、ちょうど馬琴の40代から没した82歳までにあたっています。そこにまず注目しておくことです。

で、この40年を思想や文芸や絵画で見ると、(そ、そこまで見なくても…あと3冊で「千夜千冊」が…)この時期ってのは、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』で明けて、式亭三馬の『浮世風呂』と『浮世床』、杉田玄白の『蘭学事始』、それから一茶の『おらが春』というふうに続くんですね。みんな、床屋とか洋学とか、外に向いてますね。ところが、このあと、山片蟠桃が『夢の代』を書き、平田篤胤が宣長の国学を受け、佐藤信淵が『混同秘策』や『天柱記』なんかを書いて、日本の本質を天にまつわらせていくんです。この信淵はなかなか不思議ですね。山師なんです。

それで、前夜にお話しした会沢正志斎の『新論』の登場です。水戸の奥から「国体」がババッと出てくる。そうすると、南北は『東海道四谷怪談』を、頼山陽は『日本外史』を、それから北斎は《冨嶽三十六景》を、何かをいったん重ねて折り返しておいて、それから天に開くんですね。

(アイザワ正志斎と北斎が…)いや、ところが戯作のほうではね、これがあいかわらずの柳亭種彦の『偐紫田舎源氏』だったり、為永春水の『春色梅児誉美』だったりするんだね。そこで、大塩平八郎が大坂天満で爆死して、馬琴が『南総里見八犬伝』を仕上げていった。それからもうひとつは、広重の《東海道五十三次》です。これは視点を上から横から斜めから……。天保文化はこれで終わりです。

(よ、よかった…)ただし『八犬伝』はね、初編は文化14年からの書きおこしで、それをさらに30年をかけているんです。しかも最後は眼疾失明のなか、幽暗さだかならぬ部屋のなか、ひたすら口述をしておみちに書かせ、やっと大団円の完結にまで漕ぎつけた。いちいちおみちに漢字を教えながらね。それまでの『八犬伝』は11行の細字で書いていたんだけれど、それを6行とか5行にして大きい字にしてある。それでも書ききった。凄いことですよ。それが天保12年です。だからこの40年間は、まさに『八犬伝』の時代だったともいえる。

こういうぐあいに、この時代は「天」をどのように問題にするかは時代のテーマのひとつでもあったということです。それが戯作文化のなかでは、「天」を使っていたのは馬琴だけだった。おそらく鷗外も露伴もそういうところに感心したのでしょう。さすがだね。(どうぞ、センセ、先を…)

それから、鷗外や露伴が馬琴を評価した理由には、もうひとつ別の事情もあったでしょう。それは『小説神髄』の坪内逍遥が、「小説の作法」のなかでクソミソに馬琴を貶めたんですね。そのため馬琴は明治読書界からしばらく姿を消していた。逍遥は、八犬士のごときは仁義八行の化け物にて、とうてい人間とは言いがたい。作者が背後で妖しい絲を引いているのはまことに興ざめであると言った。でも、これはどうみても逍遥のほうが狹隘すぎていて、これでは馬琴は浮かばれない。もっともクソミソに言われたのは馬琴だけでなく、三馬も一九も種彦も、江戸の戯作文学がまるごと粉砕されたのだけれど。

(フ、フンサイ?)まあ、逍遥のリアリズムの提唱はそれはそれでひとつの開示であったんですが、鷗外や露伴はそういう“写実の流行”などにはかまけなかった人ですからね。そこで戯作を救ったんです。けれどもそこがこの2人の卓見になるんだけれど、他の戯作には見向きもせずに、馬琴ばかりを評価しましたね。こういうところが偉かった。

これは最近のことになるけれど、いま、実は、江戸戯作というのが研究者のあいだではちょっとしたブームになっていましてね、戯作ならなんでも結構、江戸の戯作者はすごかった、あの技巧はいまの日本になくなっているという音頭になって、これはこれでミソもクソも一緒くたの手放し絶賛ばかりしてるんですね。そこには、馬琴をすぱっと引き抜く選択眼がなくなっている。だから今日の日本には、馬琴もいないが、鷗外・露伴もいないんですよ。寂しいね。

(さ、寂しがっておられては…)ま、こういうふうに、馬琴の熟成というものは文化文政天保にあるわけだけれど、じゃあ、その前がどういう文化だったかということです。(また、前に戻るうッ…)

そこには応挙、写楽、京伝、歌麿、そして宣長の『古事記伝』の完結という成果がずらりと揃っていたんです。だから馬琴の青年期は、これらの前世代をどのように見るかというところから始まるわけですね。そこで青年馬琴が目をつけたのが山東京伝なんですよ。馬琴は寛政2年(1790)に酒一樽をたずさえて、京伝の山東庵を訪れます。そして、京伝に習って戯作に入っていった。

あのね、ぼくは京伝をかなり高く買っているんです。この点については鷗外・露伴とはちょっとちがっていて、京伝の編集力こそはその後のすべての戯作文化のありようと、メディア・エディトリアリティの何たるかを開いたのだと思っています。いずれそういうことも書きたいのだけど、いまはとりあえずそのサワリを言うと……。(そんなヨユーはないので…)あっ、そう? じゃ話を戻しますが、その京伝を狙って馬琴が弟子入りしたというのは、だから馬琴も青年期にして、何か狙い澄ました目をもっていたということなんです。

(では、バキンを)ところが1年ほどたったところで、京伝の身に思いがけないことがおこるんです。(京伝の話ですか)『仕懸文庫』『娼妓絹籭』といった洒落本が町奉行の吟味にひっかかって、50日の手鎖を受けたんです。

京伝を庇護していた版元で超有名プロデューサーの蔦屋重三郎も身上半減の闕所ですね。作品は遊里の「うがち」を試みた作品で、特段にあやしげなところもないのだが、

寛政というのはそういうケチなことをやる擬似官僚社会の芽生えだったんで、引っ掛かった。これで京伝もやむなく自粛せざるをえなくなり、馬琴を蔦屋の耕書堂に預けることにするんです。馬琴という人は根は生真面目で几帳面だけど、事務能力があるというタイプじゃないから、その能力は手代になったからといって力が出てくるはずもないんだけれど、いまをときめく地本問屋の内幕を知っておくのもいいだろうってな調子で、住みこんだんです。蔦屋もそういう馬琴には一目おいていたようで、手代ではありながら好きに書かせた。

ここが蔦重一流のプロデューサー性が見えるところでね、いや、さすがだね。写楽も京伝もこうして売り出したんだものね。

(ま、写楽のハナシまでは…)あっ、そう? で、馬琴もその手に乗って、ついに戯作を書き始めた。これが曲亭馬琴一代の誕生なんだねえ。ああ、よかった。

(いえ、そこで終えられましては…)とはいえ、当時の馬琴が書いているものは屈託のない黄表紙ですから、『御茶漬十二因縁』といったたぐいなんだよね。なんと、お茶漬けですよ、お茶漬け。その、因縁話がね、わっはっは。(お笑いになっているバヤイかよ…)えっ、何か言った? でも、ここにすでに、何かを書くたびに調べまくる馬琴の特徴が始まっている。お茶漬けも調べまくっている。筆名の馬琴もこのときに決めてますね。『漢書』の「巴陵曲亭の湯に楽しむ」と、『十訓抄』にある小野 篁の「才馬郷にあらずして、琴を弾くともあたはじ」です。

(で、八犬伝のほうは…)馬琴はよく該博な知の持ち主だといわれてきたでしょう。が、そうではない。知識はつねに作品のなかにババッと消えていく。つまりは本物の作家なんです。作家だけの男です。きっかり作家だけ。入れた知識を貯めこんだり、弄んだりは絶対しなかったんだ。それをババッとひとつひとつの作品にほとんど全部使いきるわけだ。(またババッと、が…)

あらかじめ言っておいたほうがいいから言っておくけどね、馬琴の作品は文字と言葉だけで成立していると見てはいけないんです。この時代、黄表紙がその先端を走ったメディアだったのですが、これは挿絵と文章を半分半分で同時に“読み見る”ものなんですよ。イラストレイテッド・ノヴェルであって、ヴィジュアル・ストーリーなんだねえ。

だから作家、すなわち戯作者は、自分で挿絵のラフスケッチをしなければならなかったんだ。そのラフスケッチを見て、絵師が仕上げていった。いまでは想像もつかないことでしょうが、筋も絵も、科白も背景も、みんな作家が自分で考えた。一人でね。ま、いまなら物語型のマンガ家や劇画作家を想定すればなんとか見当がつくかもしれません。ああいうふうだった。とくに京伝など、絵を発想させても描かせても、一級の腕をもっていた。

(ふーん、そうだったんだ)ということは、作家には最初から絵が見えていて、絵にならない文章など書くつもりもなかったんだねえ。しかし、ここからがもっと肝心なところになるんですが、江戸後期の戯作者は、それでいて文章だけでも読者を堪能させる技量をもっていた。そこがマンガ家とは1桁も2桁もちがっているところです。

いまのマンガ家には文章を書いておもしろい例はいくらかあるものの、たとえば、つげ義春や杉浦日向子ちゃんのように何人も例外はいるけれど、でも、マンガになるべきストーリーを、京伝や馬琴のように小説として書ける才能があるかといったら、あまりお目にかかったことがない。

そもそもね、近松門左衛門の浄瑠璃や歌舞伎の物語にして、そうだったんです。近松は台本に初めて作者名を書き入れたパイオニアではあったけれど、ふつうは浄瑠璃作家や歌舞伎作家は、役者にセリフを付ける役なのね。(なのね?)このこと、よくよく腑に落としておいたほうがいいね。江戸の作家たちは、こうしてつねに場面や画面を視覚的に、また具体的に考えながら、物語を練り、科白を作り、同時に文章を仕上げていったのね。(たのね?)

これをマルチメディアライクだったと見てもいいけれど、それよりどうしても刮目してほしいのは、「近代よりも近世のほうが新しい!」ということなのよ。(セ、センセ…)わかるかしら、このこと。つまりは近代のほうが古代中世近世より、古臭いのね。(セ…)

これがね、逍遥よりも露伴のほうが新しいという意味であり、近代絵画の先を浮世絵がどんどこ走っていたという意味であり、なぜ自由民権運動の闘士たちが争って『八犬伝』を読んでいたのかという理由なんだねえ。(ホッ…) ようするに江戸の作家たちのほうが、総合的なんですよ。

こうして馬琴は黄表紙を書きまくる。記録を見ると、毎年、8作から13作を書いていますね。よほど書きまくりたかったのだろうね、色恋するヒマもない。蔦重がむりやり薦める下駄屋のお百を渋々ながら貰ってますよ。

お百は年上で、かわいそうに眇で、おまけに出戻りなんだ。でも、馬琴にとってはそんな器量や容貌よりも執筆態勢が安定することのほうがずっとずっと重大だったらしい。こうして伊勢屋の入り聟となると、馬琴はありとあらゆる題材に挑んでいったわけだ。靴屋のアンデルセンと下駄屋の曲亭馬琴ですよ。おもしろいね。(また…)

ぼくは、寛政9年前後の版本をあらかた見たことがあるんです。それらはもはやムックともいうべきものですね。たとえば『四遍摺心学草紙』『楠木正成軍慮智輪』といった学習ものや戦記もの、『无筆節用似字尽』や『北国巡礼唄方便』のような、唄や文字の見立て案内のような学習遊戯性に富んだもの、そういうものばかりでしたねえ。

そもそも黄表紙はね、擬人・擬態・擬音のオンパレードなんです。つまりは見立ての技法をどこまで進められるかが、黄表紙が当たるかどうかのバロメータだった。だから、みんなそれを試みた。

それで馬琴も『備前擂盆一代記』では、備前焼の美貌の摺鉢が江戸に出て摺粉木を夫に迎えるという話にしてますよ。摺鉢と摺粉木の夫婦だよ、はっはっは。(ま、また…)おまけに主家が分散したため摺鉢は屑屋に売られ、夫婦別れ別れになりながらも、摺鉢は植木鉢となり、犬の飯茶碗となりながら、めでたく夫の摺粉木と再会するという話、こんなんだからねえ。

(そろそろ八犬伝を…)それが『足手書草紙画賦』では、人間の手と足が互いに勝手な行動をして歪みあいながら縺れて困るという話なんですよ。わー、はっはは。それから『敵討蚤取眼』ではね、蚤取眼五郎が蚤を相手に敵討ちをするという話などを連発して、(あのー…)もはやどんな見立ての題材にも困らないというところまで、ひたすら突進していったんですね。

しかし、これではどうも粋じゃない。洒落てもいない。けれども馬琴の性格からして、お百が女房であることからして、いまさら抜けたセンスをものにするのも無理がある。いささかマンネリになったかなというころ、師匠の京伝が読本に転じて『忠臣水滸伝』で大当たりをとったんです。

さてでは、ここからちょっとマジメな話になりますが(えっ、ではここまでは…)、447夜にも書いておいたことだけど、日本の文学史に変更をもたらしたのは水滸伝ブームなんですね。

最初は建部綾足が『本朝水滸伝』で先鞭をつけるんです。そうすると、天元の『日本水滸伝』、椿園の『女水滸伝』、振鷺亭の『いろは酔故伝』などが、次々、目白押しにあらわれた。これを中国ブームとかシノワズリーと勘違いしてもらっては困ります。そうではなくて、その逆の、日本ブームなんです。日本の史実をどのように描くかを水滸伝に借りたんですね。ここには元をただせば、仁斎と徂徠が中国儒学を古文辞や古学に戻していった動向があるんです。それが蘇っているんです。

(おっ、いよいよドクダンジョー…)とくに徂徠は、朱子学は現実社会も内面の心理も包括していないと見て、古代の聖人が陶冶した精神への回帰を訴えたわけだが、これがまず、聖人の精神を徳川社会の義理人情におきかえるという方向をもたらしていくんです。わかりやすくいえば、不遇の自己の身をこらえにこらえて、真の聖人的格調に達していくという、そういう物語性に転化していった。

これは文学史的にいえば、いわば擬古主義を奨励したというかっこうになります。古代中世のヒーローとか伝説の傑物とか、そういうものをとりあげて、それを徂徠学ふうにまとめるんですね。そこで浄瑠璃や歌舞伎がこの考えかたをいちはやく移植した。そこへ、岡島冠山や岡白駒による中国白話小説や中国伝奇小説の翻訳がどどっと流れこんできたんだね。このこと自体はたしかに中国ブームであるのだが、それだけじゃなかった。これで、新たに2つのことがおこったんですね。

ひとつは、中国の白話に刺激されて日本の物語にもふだんの会話が溢れてきたことです。これが結局は黄表紙に流れ、京伝の「うがち」にまで発展していった。これはわかりますね。(え、ええ…)もうひとつは、日本にひそむ伝奇伝承を求めて新たな文学世界を作りあげるということで、これが代表的には上田秋成の傑作『雨月物語』になっていく。ここもわかるよね。447夜にも書いたことです。

(ハイ、読みました。でも八犬伝は……)しかし、この動きはそこでとどまらなかったんです。ここに、さらに二つのエンジンが火を吹いた。それで最も劇的なことは、996夜に紹介したばかりですが、李卓吾の陽明学が入ってきて、『水滸伝』の読みかたががらっと変わったことなんですよ。(おおっ、またまた出ました李卓吾、陽明学、オーヨーメー…連日連夜のごかつやく…)

それまでの『水滸伝』は、幕府の執拗な統制のせいもあって、反権力的な読み方はつねに割愛されてきたか、もしくは抑制されていたわけですね。それががらりと逆になった。権力に逆らう者のほうにも「義」があって、また「仁」があるじゃないかということになってきた。しかも、その「義」や「仁」は中国から借りなくたって、日本人の歴史や伝説のなかにもある、いや、それこそ本物の儒なんじゃないかというふうになっていったんです。で、これを象徴させたのが綾足の『本朝水滸伝』であり、また、その後の京伝の『忠臣水滸伝』だった。

しかし、これだけではなかったんです。さらにそこへ加わってきたのが国学です。宣長は、源氏・古今・万葉の奥にあった出来事に光をあてただけでなく、神話的現象や神話的表現そのものに真実があることを知らしめたわけだよね。つまりは、まこと。この国学の成果が日本的陽明学の波及と並んで、戯作世界の最高段階にあたるといっていい読本に、どどっと流れこんできたわけなのである。(こんどはドドッと…)

勉強熱心で、どんな素材にも怖じけづかない馬琴が、このような推移と動向を見逃すはずはない。馬琴もいよいよ読本にとりかかるわけです。

あらかじめ言っておきますが(アラカジメはもう2度目…)、いうまでもなく馬琴の読本の才能は『八犬伝』ばかりに発揮されたのではありません。『椿説弓張月』も『近世説美少年録』も抜群です。これらは……(いえセンセ、八犬伝にまっしぐらにお進みを…)あっ、そう? ではそれらの作品にはいまはふれないけれど、ぼくが『八犬伝』を読んだまま10年くらいたって『椿説弓張月』と『近世説美少年録』をたてつづけに読んだときは、これは『八犬伝』にまして方法の意図がよく見えて、もしもぼくが物語を書くときでもあったのなら、こちらにこそ肖って、アヤの一族の物語でも書いてみようかと思ったほどだったんですね。(ま、それはそれでゴジツということに…)

それでちょっと『八犬伝』から目がそれていたんだけれど(ずっとソレてます)、そのあと、高田衛さんの『八犬伝の世界』を読んで、愕然としたんだね。目からウロコが落ちました。絶版らしいけれど、中公新書ですね。1980年でした。それを読んで、それまでぼくが前田愛さんや松田修さんや「国文学解釈と鑑賞」てな参考書なんかで読んでいた読みかたなど、まだほんの序の口であることを思い知らされた。これはびっくりしましたね。

(センセーでも、そーゆーことが…)むろんありますよ。しょっちゅうです。だいたい読書なんて1回では何もわかりません。それも時間をおかなくちゃ、何も見えてはこない。読書ってアスリートとスポーツゲームの関係のようなもの、いつも100メートルで10秒を切れるわけではないし、いつもホームランを打てるわけじゃない。やっぱり何度も何度も同じ練習をし、何度も同じピッチャーや相手に時間を無視して挑むしかないんです。(し、しまった…)

馬琴のばあいはとくに大河小説ですから、いわば『神曲』や『大菩薩峠』と同じで、いつも読んでいるわけにもいかない。それに長編映画の記憶がそうであるように、いったん入った部分的印象がなかなか離れないんだよね。そういうときは高田さんのような外からの切り口が、絶対に必要です。これは読書の秘訣のひとつです。

(ええ、だから…)それにしても、ねえ、見立ての技法をくまなく渉猟してきた馬琴が、いよいよどのように読本に転じていったかというプロセスには、なかなか用意周到で、けっして焦らぬ水準の向上というものがあるんです。これまた見逃せません。

庚申山の妖猫

(では、いよいよ仕上げのホーを)最初は、なおまだ黄表紙めいていましてね、狐が謝恩のために仇討ちを援助するとか、霊蛇が黄金の太刀に変化して武士の所望を成就させるとか、鷹が婚姻の仲立ちをするというような、はっはっは、やはり得意の擬人法をとっていたんです。

それがついでは、三勝半七やお夏清十郎やお染久松のような浄瑠璃歌舞伎の素材を拵えて、人情や義理の理想化をはかるようになると、その次の段階に入っていよいよ日本の史実に食い入って、義仲や俊寛を扱っていくんですね。(センセ、懲りてない…)ぼくは、きっとそこで何かの秘密を達観したのだろうとおもうんですが、ともかくここで一挙に『椿説弓張月』で鎮西八郎 源 為朝を物語の中心におくと、あとは一気呵成の、いわば日本精神主義なんだねえ。その寄せっぷりは凄いねえ。もはやどんな脇目もしないし、寄り道もしない。それまでさんざん脇目をして情報をインアウトしてきたから、それで一心不乱もできたんでしょう。

麻生磯次さんの馬琴論では、そこには宣長と水戸学こそがかかわっていたと言いますね。(えっ、ついに水戸学が…)うん、そのへんはいっぱい話したいところなんだけれど、でもそろそろ時間がないね。じゃ、ここからは自分で書くよ。(ついにジタイを理解…センセ、がんばって…あたしがついている…)

それでは、お待ちかね、『南総里見八犬伝』である。この大河小説は、やはり恐ろしい。鷗外が聖書だと言っただけのものがある。時は嘉吉。あの、下克上激しい「嘉吉の変」の嘉吉だ。1440年代にあたる。この設定がよかった。

関東公方足利持氏父子は将軍足利義教と執権上杉憲実に攻められ、報国寺で自殺した。持氏の遺児春王・安王を引き取った下総の結城氏朝は義兵をあげるが二年間の奮戦むなしく、嘉吉元年(1441)に落城する。いわゆる結城合戦である。

このとき結城の陣営に加わって討ち死にした里見季基の嫡子義実は、父の命により敵陣を斬り抜け、郎党二人とともに相模に逃れ、三浦から安房に渡る。このとき里見義実は白竜が天に昇り、南をめざして飛んでいくのを見た。この白竜の昇天がすでに読者の胸騒ぎをつかみ、さらに最後の最後の暗示になっていく。

安房では滝田城にかまえる領主の神余光弘が権勢を誇っていたのだが、玉梓の容色にすっかり溺れてしまっている。家臣の山下定包はその玉梓と密通して、光弘を討ってその所領を奪う。平館領主の麻呂信時はこれを憎んで、館山の安西景連をたずねて定包を倒す計画を練る。そこへ義実が景連をたよってやってきた。

(センセ、ちょっと詳しすぎる…)義実を内心恐れていた景連は、安房にはいない鯉を3日以内にもってくるという難題をふっかける。鯉をさがしあぐねてさまよう義実は、白箸川のほとりで神余家の残党と会う。これが金碗八郎である。おそらくは金工系の伝承を引きずっている。八郎は義実を応援に頼み、ともに滝田城を襲い、定包を討つ。

義実は玉梓を赦そうとするのだが、金碗は妖婦玉梓を絶対に許さない。やむなく斬首すると、玉梓は「ええい、殺さば殺せ、そのかわり里見・金碗代々を畜生道に導き、煩悩の犬にしてくれん」、ああ、おうと言って息絶えた。(センセ、ちょっとセンセー、詳しすぎます…)

7月7日の七夕の夜、里見義実は新たなリーダーとなって、この合戦に功のあった者に褒賞を与えようとすると、金碗八郎は二君に仕えることを潔しとせず、切腹してしまう。いまわの際に愛児の大輔と出会い、何事かを託す。そのとき、義実は玉梓の幻がすうっと大輔によりそって飛ぶのを見た。一方、旧領主の麻呂家を滅ぼし滝田の城主となった義実は、万里谷入道静蓮の娘の五十子を娶っている。やがて一女をもうけて、伏姫と名付けた。けれども伏姫は3歳になっても言葉が喋れない。アジスキタカヒコネなのである。

五十子は洲崎明神で役の行者の岩屋に祈願した。ある日、行者の化身とおぼしい老翁があらわれ、「仁義礼智忠信孝悌」の八文字を彫った水晶の数珠を五十子に与えた。伏姫はその法力によって快癒する。数珠には8つの大珠と百の小珠が連なっている。よく見れば8つの大珠からは、うーん、ちかちか、言霊、霊音さえ聞こえてくるようである。(センセ、センセ…)

そのころ富山近くの農家の子犬が、毎夜、村に降りてくる狸に育てられているという奇妙な噂を聞いた義実は、その犬を場内に召して、八房と名付けてかわいがることにした。康正2年(1456)の秋、安西景連から伏姫を養女に迎えたいという申し入れがあった。義実がこれを断った翌年、里見領地はどどっと激しい凶作に見舞われて、塗炭の苦境に陥って……(センセ、このへんで…)

『仮名読八犬伝』第十一編上下冊表紙

いやいや、あやうく梗概を語り始めそうになっていた。止めてくれてありがとう。これを始めたら、もうどうにも止まらない。終わらない。

それにしても『八犬伝』は筋書きそのものが絶妙におもしろいので、それを知るのが一番なのだが、それでは馬琴の本来の構想や狙いはわからない。そこで、ぼくとしてはこういうことをするのはめずらしいのだが、あえてレッテルやラベルを貼りまくっておくことにする。(ホッ…)『八犬伝』というのは、そういういくつものアピアランスをもっているまさしく化け物のような物語なのである。ラベルとはいえ、これはまあ、格別最上級の大吟醸酒『八犬伝』という瓶に貼られたラベルだとおもわれたい。

まずは『八犬伝』に貼られた第1ラベルは、世界に冠たる壮大きわまりない「動物文学」ということである。犬が八犬士になるだけではなく、犬の八房をはじめ、殺人の犬、白い竜、化身をもよおす猫、童子を乗せる牛、人を殺す牛、犬を育てた狸、巨大な鯉、いろいろ出てくる。これはイソップやオーウェルの比ではない。わずかに『ジャングル大帝』の手塚治虫が匹敵するともおもえるが、人に「分」があるなら動物に「分」があっていいと考えていた馬琴の思想が、さて手塚にあったかどうかはわからない。手塚には儒学や国学は薄かったのではないか。

第2ラベルは、「聖女の神話」と書いてある。この聖女というのはむろん中心には伏姫がいる。さきほど梗概を書きそうになったが、あのあと、美しく成長した伏姫は意外な宿命を背負うことになる。義実には愛犬八房がいて、その八房に、あるとき義実が安西景連に包囲されて落城寸前の窮地に追いやられたとき、「もし景連の首を取って来たなら、伏姫をおまえにやるのだが」と呟いた。それを聞いていた八房がはたして敵将の首を咥えて帰ってきた。このため、伏姫は八房に伴われて富山に上っていったのである。

伏姫と八房

この伏姫がどのような聖女の宿命を負っていたかは、その直後の物語の展開でわかる。伏姫は八房とともに山中洞窟で法華経を読むうちに、月経が止まってしまうのだ。これははたして八房と交わったかと予想させるのだが、その暗示をふくめて牛に乗った笛吹童子が謎かけをする。そこへ心配のあまり駆けつけた義実の前で、姫を追っていた金碗大輔が誤って、あらあら、ズズ、ズドーンと1発の鉄砲を姫に命中させる。(センセ、また…)

なお疑念が渦巻くなか、伏姫は身の潔白をあかすため、みずから守り刀で腹を引き裂くと、妖しいかな、腹中から白気が立ちのぼり、襟元にかけていた数珠の八字を包むかとみるまに、8個の親玉は光を発して八方に散り、そこで伏姫は「ああ、私が急ぐのは西方浄土です」と言ったまま、悶死する。大輔はその場で出家して、丶大法師と名を変えて行脚の旅に出る。「丶大」とは「犬」の字を分けたものだった――。

この伏姫にまつわる「負」が、このあとの八犬士の離合集散の物語のすべてになっていく。まさに伏姫は聖女のスティグマをもった女神か、天地を昇降する太母(グレートマザー)か、もしくは巫女なのである。

それゆえ第3ラベルには、この物語が「異類神婚伝説の再生」であるというふうに、刻印される。それは人獣混交のアニミズムであって、その忌まわしさゆえの浄化と昇華を歌った物語なのである。そのルーツは槃瓠説話にさかのぼる。

しかし一方、伏姫が八珠を孕んだということは、第4ラベルにおいては、『八犬伝』は「処女懐胎」をテーマにしていたとも言えるのかもしれない。実際にも、このテーマを強調したのが北村透谷だった。透谷は『處女の純潔を論ず』において、伏姫の割腹懐胎の場面をとりあげ、伏姫が処女の純潔を守ったことを絶賛した。キリスト者の透谷にとっては、明治の女たちが純潔にあまりに鈍感であることが気にくわなかったのだ。

もしも馬琴が、この「処女懐胎」という絶対矛盾の自己同一めいた出来事を意図的に変形していたとすれば、これはただちに男の愛を拒否する女性の無答責性を底辺に響かせる、たとえば「かぐやひめ」や「うないをとめ」(菟原処女)や「ままのてこな」(真間の手児奈)にただちにつながって、そこにはいわば「とこをとめ」(常処女)という観念の樹立も想定されていたということになる。

しかしながらそう見てくると、ここにはトランスジェンダーの母型もがあらわれているともいえる。女として育てられた犬塚信乃や、女田楽の旦開野という美少女が、実は15歳の美少年犬坂毛野だったという話も出てくる。馬琴自身はごくごく禁欲的な人物であったけれど、物語にはこうしたトランスジェンダーや妖婦や毒婦やきわどい場面がふんだんに盛りこまれていた。(はいはい、ここは聞いときますね︙)

さて、第5ラベルには、「反文明小説」と銘打ってある。それでいて第6ラベルには「稀代のユートピア小説」と書いてある。むろんこれらは表裏一体で、現実社会の文明性を蹴散らそうとするからこそ、ユートピアも想定される。

この物語は、やはり南総王国物語であって、里見無可有郷伝説であるような、そういう仮想帝国の樹立に向かっている。多様なトピックを連ねて一連のユートピックに繫いでいこうとしている物語構造なのだ。そのトピックは中盤からは8人別々の物語となり、それらが途中から縒り合わさり、組み合い、重ね合って大団円に流れこむ。

それゆえ、ここには一個の独立した「島」あるいは「王島」が出現しているといってよい。房総半島は島ではないけれど、冒頭、義実らがそこへ海側から辿り着いたということが、そこを叙述上も「島」っぽく見せていた。ぼくには、ふとポオの『アーサー・ゴードン・ピムの冒険』を思わせた。

しかし、この「王島」にいたる過程のすべては反文明的なのだ。それはガルシア・マルケスの『百年の孤独』に似て、滔々たる時の流れを吸い込む河口であって、どんな社会の現実からも、その現実の断片を引用はするけれども、それとは地続きにはならないような、そのような文明中心を拒否する「場所」でもあったのである。

一方、第7に、『八犬伝』はなんといっても「遊俠の活劇」である。説明するまでもなく、ここには俠客が躍り、侠気が漲っている。八犬士すべてが「俠」なのだ。「仁」が犬江親兵衛である。「義」が犬川荘助、「礼」が犬村大角、「智」が美少女然たる犬坂毛野で、「忠」が犬山道節、「信」が犬飼現八、「孝」が女装の美男子犬塚信乃であり、「悌」が犬田小文吾に配当されている。

話は犬塚信乃の出世譚から始まっていて、その信乃が結城城崩落のときに持ち出された宝刀村雨丸を守ろうとして動いているうちに、「義」の玉をもつ犬川荘助に出会うというスタートになっている。八犬士たちの暗合は、ひとつには水晶珠玉に浮かび上がる文字であるけれど、もうひとつは各自の体についた牡丹の痣である。これは八房の8ヵ所の斑の毛のかたちが牡丹に似ているところに出所した。

しかし、馬琴はなかなか8人を出会わせない。あいだに信乃と浜路の恋愛を挟み、その浜路に横恋慕する網干左母二郎が村雨丸をすりかえるあたりから、俄然に物語をゆさぶって、意外にも浜路のほうが犬山道節の「忠」を発見するというように……。(センセ、だめです。八犬士の話は長すぎます。飛ばしましょう…)

ううっ、これは困ったことになったけれど、ともかく、この「俠」は、中国に範を求めた「俠」でもありながら、実はさきほど「馬琴の時代」と言ってみた文化・文政・天保についに登場してきた日本の俠客たちの面影をいかしたものなのである。

それだけではない。麻生磯次の説として紹介しておいたのだが、馬琴はやはり水戸学と宣長学に傾倒していて、その水戸イデオロギーの飛沫を「俠」に交ぜていた。(はい、そこまで、タイムアップです…)

では、『八犬伝』らしく第8のラベルで打ち止めとすることにするけれど、この物語はその因果のすべての転出構造にわたって、「ウツとウツツの物語」だったのである。(えっ、そうだったんだ…)

そもそも南総里見の空間がウツだった。伏姫懐妊の洞窟もウツである。また、八犬士のなかでは親分的な役割をふりあてられている犬江親兵衛にして、生まれてから1度も開いたことがない左手の拳をひらくと、そこに「仁」が飛び出したのである。この左手もウツそのものである。

そのウツからありとあらゆる物語が派生するのだが、それぞれがいったんはウツホやウツロを体験させられて、窮地に陥り、そのうえで、まるでその「負号」が何かに写し取られ、映し解かれていくように、次々に転写する。馬琴はこのウツロヒを徹底して描く。たとえば犬塚信乃・犬飼現八・犬田小文吾が犬川荘助を庚申塚の刑場から救出する場面では、庚申塚をウツなる結界として見立てて、そこに歌舞伎得意の「だんまり」とでもいうべき暗転写しを見せて、いったん結集できるかとおもえる犬士たちをまた散らせたりしてみせる。

まるで、結んで開いて、また産霊が解けて、なのである。また、その庚申塚のプロットの直後の、有名な荒芽山の場面では、戸田川の水底をウツにして、そこで死んだとおもわれていた靖平に2人の双生児をあてがってこれを写し取り、それをよくぞ戻ったと喜ぶ音音の前で、これは幽魂にすぎないと明かして事態をうつろわせ、それでは話が幽艶哀切すぎるとおもわせたところへ、これまたウツの象徴のような“包み”の取り違えという事件を巧みにもちこんで、いっさいがっさいを、ふたたび彼方に迷わせてしまうのだ。

しかしなんといっても、伏姫の胎内から飛散した珠玉が、命と心と体を得た八犬士としてついに揃って、大立ち回り、万事を収めて施餓鬼をしていると、そこに甕襲の玉がいよいよ凜と鳴るというのが、ウツがウツツとなって、またウツに帰趨するという象徴的因果律なのである。これでなんとか八犬士も揃ったことになる。謎と残ったのは甕襲の玉のことばかり――。さあ、これで千夜はあと2夜を残すのみ――。

(えっ、それでオワリ?)そうです。これですべてが終わって、八犬士はやっと安心を取り戻す。よかった、ああよかっただよ。信乃は浜路と結ばれるし、大角は雛木姫と結ばれるしね。万事、めでたし。(エーッ、気になる…)

気になるったって、それが『八犬伝』だからね。詳しいことは読んでみて考えること。現代語訳なら2日か3日もぶっとおせば、読めるでしょう。ちょっとノートにメモなどとるといい。(エーッ、その、みかその玉が気になって…)そりゃ、そうだろう。これは『八犬伝』最後の謎だろうからね。でも、その話をしたら、あと倍ほどかかります。だって、もう時間切れなんでしょう。自分で考えなさい。たまには「千夜千冊」も謎をのこしたいもんね。「甕襲」を残すなんてのは、いいだろう? (み、みかそ…もっと聞きたい)

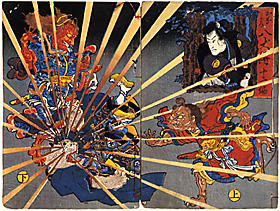

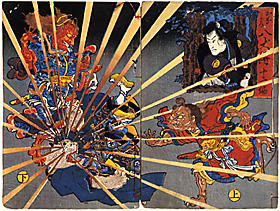

では、言い残したことで、もうひとつだけ。それはね、読本では挿絵がとても重要だということですよ。『八犬伝』では柳川重信が挿絵を担当しているんだけれど、やっぱりうまい。やっぱりというのは、この人は葛飾北斎の弟子で、北斎の長女のお美弥の聟になっている。だから、うまい。北斎はすでに『椿説弓張月』の装幀挿絵を描いて、抜群の工夫の数々を披露したんです。口絵図版を見開きに拡張し、薄墨重ね摺りを発案してそこに艶墨を入れるとかね。

でも、何が重要かといって、やはり絵柄です。とくに『八犬伝』ではすべてが絵解きになっていて、謎をヴィジュアルに暗示しています。さきほど紹介した高田衛さんの『八犬伝の世界』は、口絵の1枚の謎解きから始まっていて、実に示唆に富んでました。その絵をよくよく見てください。でも、寂しいのは、こういうイラストレーションを描く人がいないということと、それを作家と組んで組み立てるという文化がなくなってしまったことですね。

それから言い忘れたけれど、『八犬伝』全巻のなかで1番大事な謎を握っているのは「丶大法師」なんですね。それがわからないと甕襲も千夜も千冊もわからない。ではまた、そのうちに。(えっ、ちゅ、ちゅだい…センセ、それじゃあんまり…み、みかそ……)