父の先見

工作舎 1988~2018

Gottfried Wilhelm Leibniz

Opera Omnia 1666~1715

[訳]下村寅太郎・山本信ほか 翻訳=原亨吉・佐々木能章・佐々木力ほか

数学には記号がつきものだと思われている。そんなことはない。数学記号がないころから数学はさかんだったし、数式が言明しているメッセージ内容には必ずしも記号は躍っていない。

数学的能力と記号的能力も、まったくべつものである。記号の力を借りない数学的思考はいくらでも可能だし、既存の数学に対応していない記号的思考はいくらでもある。急に引き合いに出すけれど、三浦梅園やウンベルト・エーコには記号的能力はあろうが、数学的能力はほとんどないだろうし、ニュートンやホイヘンスは記号言語力に頼る必要がないほどに数学的能力に長けていた。

しかしいったん記号が定着し、それがしだいに体系性をもっていくと、数学的思考と記号的思考のあいだの峻別はあいまいになっていって、記号や言語というものがどれくらい実体を指示しているかという議論や、思考はどれくらい記号の助けを借りているかという議論をしているうちに、記号的数学こそが数学だという観念をどこかに押しやることができなくなっていく。とくに代数学が記号で表現されてからは、この問題は、大きな謎とも人間思考の本質を解く鍵とも、逆に、思考を阻む壁とも見えてきた。

こうした問題を考えようとするとき、つねにその中央にあらわれてくるのがライプニッツである。

もともと代数学と記号化とは関係がなかった。アル゠フワーリズミーの代数学、いわゆるアルジェブラ(アラビア数学)には記号がまったく使われていなかった。代数学の呼称となったアルジェブラが、プラス・マイナス記号もアラビア数字も使っていないということは、そのころはまだ文章上のレトリックの記号メモとして代数を綴っていたということになる。代数は思考の文法に所属していたのだ。

それがラテン世界に入ってきて、これを写本するプロセスで省略記号を考案しているうちに、いわゆる代数記号に発展していった。佐々木力が紹介していたのだったと思うが、たとえばアラビア語で一次元の未知数はシャイといい、それをラテン語ではレースというそうだが、その頭文字のRを独特の筆記文字で書くうちに代数記号になっていったという例が、記録上でも明確であるらしい。

考えてみれば、文法や文体に所属する代数ならば、地域や国や民族や風習によって変わっていくはずだった。しかしそれを記号化していくとなると、共通性や共有性が問われる。距離と温度と質量をつなげる数学が必要になり、ポンドとドルと円には交換の計算が必要になり、それらを交ぜても計算できる説明が必要になる。

話を戻してルネサンス以降、こうして未知数がだんだん記号になっていくと、代数学にとりくんでいたフランソワ・ヴィエトが既知数も記号化して、幾何学的な解析はすべて記号代数学で展開できるようになった。ヴィエトは十六世紀後半の数学者だ。これを継承したのがデカルトで、そこでは代数によって思考も方法も精神規則も説明できるというふうに主張されるようになった。

以上のような代数思考をライプニッツが批判するところから、数理哲学思想史上の「思考と数学と記号」をめぐる巨大な幕があく。「知のバロック」の開幕である。

ライプニッツが数学と記号のあいだに立っていたとき、その目は先行するデカルトに注がれていた。

デカルトは『方法序説』(岩波文庫)で幾何学を重視したのだが、この文章は読みにくいだけでなく、ニュートンが指摘しているように誤りも多いものだった。しかしその訴えるところにはまことに大きなものがあった。そこで、このデカルトの幾何学論には当時からいくつものコメンタリーがつき、フランス語版からラテン語版にも次々に移し替えられていた。そのあいだに、デカルトが考えていることは「普遍数学」(mathesis universalis)というものだという定説ができあがっていった。

ライプニッツが目を注いだのはデカルト的普遍数学の、定まりきらない雄叫びのようなものだったのである。デカルト自身はそこまで考えきってはいなかったのだろうが、ライプニッツはデカルト的普遍数学に挑み、そこに量概念しか機能していないという欠陥を見いだした。たとえば、代数的な離散量と幾何学的な連続量をそのままごっちゃにして扱っているという欠陥だ。

ライプニッツは、もし「普遍数学」というものがあるのだとしたら、そこには量だけではなくて、もっと広くて多様なカテゴリーが扱われるべきだと考えた。「質」や「関係」だって扱われるべきだという見方をとったのだ。

マテマティカ(mathematica)とは「学ばれるべきもの」という意味をもっていた。その原形には、第七九九夜や『遊学』のプラトンの項目に書いておいたように、マテーシスがある。マテーシスやマテマティカは、想起されるべきすべてのものを学習記憶するための方法である。

そうだとすれば(まさに、そうなのだが)、そのマテーシスやマテマティカはいったん記号の森を通過して、そのうちから最も適切な記号群を連れ帰ってもよかったのである。そういうことをしても平気なはずなのだ。ライプニッツは当時の普遍数学の欠陥を前にしつつそこに記号をもちこみ、これを普遍記号学として確立する構想をもった。

一六六六年、ライプニッツはまだ二十歳だが、この年『結合法論』(デ・アルテ・コンビナトリア)を執筆した。その後の構想がいろいろなかたちで発露していた。こんなに独創に富んだ論考は、当時も今日もめったに見られない。

ついでライプツィヒ大学とイエーナ大学でアリストテレス哲学とユークリッド幾何学を学ぶと、すでにいくつもの問題が対比的に自分の前に聳え立っていることに感づいていた。「神の語り方」と「人間の語り方」の対比、「普遍の論理」と「個別の論理」の対比、「名前をもつ力」(唯名論)と「そこに物事がある力」(実在論)という対比などである。

これらを前にしたライプニッツは、そのころすでに二人の教師からすばらしいヒントを引き出していた。哲学のヤーコプ・トマジウスからは幾何学と精神の関係と「モナド」の意味を、数学のエアハルト・ヴァイゲルからは哲学と科学の和解の方法とその和解のための論証の方法を――。

青年の胸中には、新たな「普遍学」を確立するという思いがいっぱいに膨らんだ。キーワードは「コンビナトリア」。すなわち「結合」である。こうして哲学の修士・法学の学士を得たライプニッツがつづいて哲学の教授資格のために書いたのが、「結合に関する算術的論議」という論文と、それを一冊の書物にまとめた『結合法論』(工作舎・著作集第一巻)だった。ここに、「人間思想のためのアルファベット」という卓抜なアイディアが開花する。

この新構想にとりくもうとしていたライプニッツに一番大きな示唆を与えたのは、ライムンドゥス・ルルスの「アルス・コンビナトリア」(結合術)だった。ルルスはこれを大いなる術とよんでいた。ライプニッツもそれを新しく作り変えたい。

ルルスは十三世紀のカタロニアで神秘体験をした学僧である。ムスリムなどの異教徒をキリスト教に転信させるため、「アルス・コンビナトリア」(ars combinatoria)という思索連合術のような方法の開発にとりくんだ。六系列からなる一種の範疇表を作成して、そこにBからKまでの九個の文字を用いて、絶対的述語・相対的述語・問い・主語・徳・悪徳などのプラトン的な九個の範疇を図形的に動かそうとしたのである。

そのうちの絶対的述語と相対的述語は字母Aと字母Tの円に配当されて、概念が主語から述語へ、述語から主語へ置換できるようにした。驚くべきは、第四図と称されたクアルタ・フィグラが三つの同心円で構成されていて、そのうちの内側の二つの円が回転することによって、三個ずつの文字のすべての組み合わせが得られるようになっていることだ。

ルルスが開発したのは、限定されたいくつかの用語をつかっての、あらゆる問いに応じ、そこから各種の学を構成することが可能な「ローギッシェ・マシーネ」(論理機械)だった。思考改進のための演算器とでもいえばいいだろうか。論理術にも普遍術にも記憶術にも使えそうなものだった。

ルルスの「アルス・コンビナトリア」の噂はしだいに拡まっていった。多くの学術と神秘思想と記憶術に採用された。とりわけニコラウス・クザーヌス、ピコ・デラ・ミランドラ、アグリッパ、ジョルダーノ・ブルーノ、カンパネッラ、パラケルスス、ヨハン・ハインリヒ・アルシュテート、アタナシウス・キルヒャーに特有された。この顔ぶれでわかるように、「アルス・コンビナトリア」はしだいにスペインからイタリア・ルネサンスへ、フランス・イギリスへ、そしてそれらが瀘過され尾鰭をつけて、ついに最も濃いものがドイツへと波及していったことが見てとれる。

ドイツの思想史にルルスが色濃く波及したのは、ひとつにはクザーヌスの『知ある無知』とアグリッパの『学の不確実さと空言』のあいだで「アルス・コンビナトリア」をめぐる熾烈な論争があって、それが新たな「ローギッシェ・マシーネ」として議論できる素地をつくっていたからだろう。

もうひとつ大きかったのは、おそらくルルス主義がカバラ思想と結び付いたことである。カバラでは、もともとセフィロートというフォーマットによって神の知の流出の組み合わせの可能性を追究していたし、そこではヘブライ文字のローテーションによる「文字と瞑想との対応関係」も重視されていた。それがもともと文字を重視するドイツの風土で新たな可能性への転換がはかられる契機ともなっていった。

一方、ルルスに対する容赦ない批判もあった。ブルーノのばあいは九個の文字が不足きわまりないとして三十個の文字を持ち出し、それをギリシア文字とヘブライ文字の混合セットにしたくらいだから、批判というより批判的継承をしたほうであったけれど、ベーコンとデカルトになると批判は痛烈になっていた。

とくにデカルトは自身で普遍数学を標榜する気になっていたところだったから、ルルスのような〝魔法〟には断固として与しようとしなかった。そんなとき、若きライプニッツが『結合法論』をひっさげて登場してくるのである。

ライプニッツはすでにデカルトの普遍数学に限界を感じていた。「普遍」の名にふさわしくないとも見ていた。「申し上げておきますが、私はデカルト主義者ではありません」と書いている。では、ライプニッツは何をめざしたのか。アルス・コンビナトリアを論理学まで高め、そこに普遍的な記号代数を関与させ、「発見の論理学」ともいうべきを確立することをめざした。それが「人間思想のためのアルファベット」というアイディアだったのである。

さてところで、さきほどからぼくは、こうしたライプニッツが提示した知のバロックの周辺についての何かの感想を書こうとおもって、書棚から取り出した工作舎の『ライプニッツ著作集』を机上に置いて、あれこれ考えをめぐらしていたのだった。

一冊開いてはまた次の一冊を開き、そこでちょっとメモをとり、また一冊を開いて読んではまた次の一冊を読む。そんなことをしていた。そのうち、この著作集にちりばめられたライプニッツの思索の痕跡や草稿に残響する手の痕跡などが、造本やページネーションの隅々から潮騒のような音を立ててせりあがってきて、はからずもこの著作集に遠い日にかかわった記憶が蘇ってきて、いささか感傷的な気分にもなっていた。

そこでここに、この著作集の誕生をめぐるエピソードをごく少しだけだが、挟んでおくことにする。それはずっとずっと以前、逗子の下村寅太郎さんの居宅にお邪魔していたころのことである。

そのころのぼくは〝日本の偉大な祖父たち〟に出会うことを自分の仕事の課題のひとつにしていて、すでに龍膽寺雄や野尻抱影のところ、あるいは湯川秀樹、林忠四郎、早川幸雄のところ、白川静や福田恆存のところを訪れては、その話を聞いていた。それとともにロジェ・カイヨワ、ディラック、ファインマンのところにも出掛けていた(もし、ライプニッツが新宿か仙台にでもいたら、会いに行っていたにちがいない)。

何が世界や思想や人間を見渡し見通す視野になるかということについての、それぞれの独得の言葉による示唆や叱正を受けたかったのだ。そういう話を祖父たちから受信したかったのだ。下村さんもその一人だった。一九〇二年の生まれだから、七三歳をこえていた。

ぼくに下村さんのところへ行くといいよと背中を押したのは、そのころはまだ京大の教授をしていた田村松平さんだった。量子力学者で、中世のスコラ哲学にも明るい先生だ。その松平さんがこう言っていた、「もう下村さんだけかな、ギリシア語もラテン語もできて、西田(幾多郎)と田辺(元)の両方の精神を受け継いでいるのはね」。

下村さんは最初は数理哲学と科学史を専攻していたのだが、その後は宗教にも美術にも日本文化にも研究領域を広げた。冒険もした。河上徹太郎の司会で、亀井勝一郎・小林秀雄・三好達治・林房雄らが呼ばれての大座談会になった昭和十七年の「文學界」掲載の『近代の超克』では、ただ一人、機械をめぐる精神についての発言をしていたのが下村さんだった。そのほか、アッシジのフランチェスコやレオナルド・ダ・ヴィンチの研究にもとりくんだ。日本哲学会の会長も引き受けている。

そういう下村さんに会うのだから、何かのきっかけがいる。「遊」にルネサンスについての原稿をお願いすることにした。こうして逗子に伺うと、家中が書棚と本なのである。ほとんどが戦前の書籍と洋書であった。痩身で小柄だったから、下村さんはまるで書棚の隙間から話しかけてくるソフィアの森の老人のようだった。

ついつい読書や書籍の話題になった。話はたちまちギリシア科学やラテン哲学の話に、西田哲学や科学の歴史の話題などに飛び火して、ある夜に、夫人手作りの食事をいただきながらのライプニッツの話になったのである。その食卓で、いつかライプニッツ全集が日本でも出るといいですねと言ったところ、「君ねえ、本場のドイツでもまだ百年くらいかかるんだよ、そんなこと無理だよ」と笑いながら言われてしまった。

ぼくはこうした祖父たちとの出会いを、帰ってくるとスタッフにもあれこれ話すようにしていた。スタッフもその話をたのしみにしてくれていた。その夜かその翌日だかも、下村さんの話を工作舎の十川治江にした。十川の目が輝いていた。

そのころの彼女はバートランド・ラッセルの階梯理論を読み終わっていて、ぼくの勧めでラッセルとホワイトヘッドの『プリンキピア・マテマティカ』とヴィトゲンシュタインの論理学を読んでいた。もともと早稲田の吉阪隆正さんのところで建築を学んだのだが、数学がめっぽう好きで、そのころよく巷に出回っていた「これが三日で解けたら、あなたも天才」といった矢野健太郎出題の数学パズルを半日か一時間ほどで解いてしまう女性だった。その後、工作舎を訪ねてきた広中平祐が彼女の数理能力に感嘆したこともあった。

それなのに彼女は建築よりも数学よりも、ずっと編集が好きだったのである。建築や数学を編集してみたかったのであろう。あるいは論理や記号による編集コンビナトリアをやろうとしていたのかもしれない。ぼくが工作舎時代をたっぷり科学や数学で遊べたのは、一に彼女のこの才能を目の前にしていた僥倖によっている。

そのうち、その十川治江が「松岡さん、やっぱりライプニッツは著作集にしてでも出しましょうよ」と言い出したのである。無責任なぼくはそいつはいいやと相槌を打ったけれど、話はそのままになっていた。それからの十川は何度もそういう会話をぼくにぶつけながら、ついに『ライプニッツ著作集』の設計図にとりかかったのだ。

こうしてわれわれが数年にわたって秘めてきた計画は、彼女がほぼ自力で実現した。工作舎はぼくが出遊させた編集集団だったけれど、『ライプニッツ著作集』は十川治江が編集出産したものだった。かくて第一回配本から十年がかかり、そのあいだに下村さんは亡くなられ、ぼくも工作舎を退くことになってしまった。それだけに、この著作集を眼前にしていると、説明できない感慨がこみあげる。

全十冊の『ライプニッツ著作集』は、シリーズの造本からエディトリアルデサインまでを杉浦康平さんに委ねた。いつまでも胸騒ぎが去らない知層の脈絡そのもののような造本造頁は、いまこうして見ていても緻密で品格のある動乱をおこしそうな気配に満ちている。

タテ組の一冊もヨコ組の一冊もあり、一冊のなかでタテ組とヨコ組が配置されていることもある。アルス・コンビナトリアをひっさげて登場したライプニッツの、その日本語化を企てた著作集にふさわしい。ドイツ・バロックが秘めた数理的本来の完成と人間が到達できそうな思索の光陰の速度と、その「ライプニッツ日本語化計画」を下村さんの旗のもとに参集して、翻訳の細部を知の装甲車のように充填していった人々の、吐息のようなものが結晶していた。

それがいま、稠密華麗な函入り十冊としてぼくの書斎の机上にさっきから列坐しているのである。ついつい個人的な話をしてしまったけれど、ぼくにはこのことがなんだか奇蹟のように感じられてしまうのだ。

では、話を戻すことにする。

二十歳のライプニッツが『結合法論』で提案した「人間思想のためのアルファベット」は、せいぜい二五、六個くらいの単純概念の記号化によって、ありとあらゆる「発見の論理学」を湧出させるシステムがつくれるのではないかという構想である。

工夫があった。ルルスのように円盤の上に概念や記号を置こうとはしなかった。円盤を動かすのではなく、概念や記号そのものを動かすこと、すなわち「計算」によって複雑な複合概念をつくりだすことを考案した。円盤の構造は、その動きの集積によって与えられると考えたのだ。

いま、『結合法論』やその後に書かれた『普遍的記号法の原理』などを見てみると(いずれも著作集第一巻)、数をあらわす数字と概念(名辞)をあらわす数字を区別していること、定義のメンバーにクラスをつくり可付番集合にしていること、いろいろの情報概念を分母の上に乗せてその総和が一定になるようにしていること、冠詞のないラテン語にギリシア語からの借用をおこしていることなど、独得の工夫をしていたことがわかる。

いかに先行する成果を点検したうえでのこととはいえ、よくぞそんなことまで考えたものだ。とくに思考や論理を「計算」の対象にしたことは、ライプニッツにおいてこそマテーシスが(そして今日に至ったコンピュータをめぐる計算技術思想が)、ここに初めて自立したと言いたくなる洞察だった。概念の結合のために円盤を動かすのではなく、概念を動かすことが結合を生むのだという着想は、そこでギイッと音がして、全ヨーロッパの思索の歴史の転換がいままざまざとおこったかのようである。

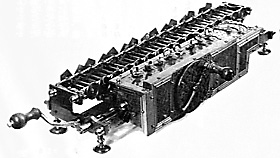

ところが、「思想のアルファベット」は実行に移されなかったのだ。ニュートンと競った微積分やパスカルのものより性能が高い四則演算器を作成したライプニッツが「アルス・コンビナトリア」のための実装システム設計に着手しなかったのはまことに残念である。若すぎて気移りしたのかもしれないし、ルルスの延長では限界があると感じたのかもしれない。また批判的であれ、これ以上はデカルトにかかわりたくないと思ったのかもしれないが、ひょっとするとライプニッツにはニュートンやパスカルのような対抗者や好敵手がどうしても必要だったのかもしれない。

そう感じたくなるのは、その後のライプニッツはまるで新たな好敵手を探すかのようにして、ジョン・ロックに正面から対抗して『人間知性新論』(著作集第四・五巻)を書き、またバルーフ・スピノザに自ら近づき、その接近の度合に応じて大胆な神学的形而上学を次々に仮説していたからである。

しかしながら、では、これでライプニッツが発見論理学や普遍記号学を捨てたのかというと、その逆だ。多様な領域でこの実現に向かっていく。

ライプニッツの全思索のなかでつねに一貫していたのは、人間の本性や知性に合致した認識というものがあるとすれば、それは直観的認識だけでできあがっているのではなくて、必ずや記号的認識を随所に交えているものであるはずだということだった。たしかにわれわれには、幼児のころからピクトグラムや記号図形や絵本の中の数に心を傾けるクセがある。

青年期のライプニッツは「人間の知は神の知に近づこうとしている」という確信をもっていた。人間は神のような直観的世界像をもったままでいられるはずだとも想定したはずだ。人間は神に近寄るためにアルス・コンビナトリアとしての道具を使ってでも、その可能性に向かうべきだと考えた。だから、当初のライプニッツにとっては「思想のアルファベット」は道具にすぎなかった。記号は援用されるべきものだった。

ところが一六七二年から四年にわたったパリ滞在期において、ライプニッツは大きな転換をとげ、さらに長駆躍動する。かの「微積分の発見」をしたのもこの時期だ。パリ滞在期のあいだのどこかで、記号法が普遍数学や普遍論理学になりうることを一挙に悟ったようだった。

もうひとつ、ライプニッツが躍動したことがある。百科全書についての構想が芽生えたのだ。

ライプニッツには当初から、「人間が世界のなかでふれうる全知」を通過する方法を確立したいという普遍計画のようなものがあった。それを百科全書の実現への計画というなら、ライプニッツはずっとその計画の手を休めたことはない。

実際に百科全書の構想がどのようなものかを提示したのは、パリ滞在以降のことである。『プルス・ウルトラ』という計画書も書いている。それは、われわれが知るチェンバーズやディドロが編集構成したような百科全書ではなかった。百科全書のアーキテクチャーそのものが、「思想のアルファベット」に対応できるエンジン機能をもつような、そういうエンジン付きのデータベース構造の提案だった。

計画は、第一部門が「普遍学の基礎」として、第二部門が「普遍学の範例」として機能するようになっていて、のちの『普遍学の基礎と範例』や『普遍的記号法』(ともに著作集第十巻)を読むとわかるのだが、「知の目録」と、それを使う「方法」と、その構造全体が見せる「枠組の意味」とが、相互に対応できるようになっていた。それぞれの要素はつねに記号対応をはたしているというようなものだった。

ここにおいてライプニッツは、今夜の冒頭に書いておいた数学的思考と記号的思考の「あいだ」を、半ば埋めきったのである。少なくとも、どうすれば埋めきれるかを読みきった。ライプニッツが構想した百科全書とは「方法の知」のためのエンサイクロメディアの構造だったのだ。この「方法の知」は、一九三八年に著された下村寅太郎の『ライプニッツ』では、「それは一つの領域ではなく世界の、ある存在ではなくすべての、存在の原理の探求なのである」と書かれている。

ライプニッツは一六四六年のザクセン地方のライプツィヒの生まれだ。ルター派の父親はライプツィヒ大学の倫理学の先生だったが、六歳のときに亡くなった。時代はようやく三十年戦争が終わって、バロックの謳歌に入っていた。

学業には驚くほど貪欲でどんな機会も逃さない青年だったようだ。ニコライ学院、ライプツィヒ大学、イエーナ大学、アルトドルフ大学を渡って、数学・哲学・史学・法学の博士や修士になった。だから本を読めば新しいことを書くという日々をおくっていたはずだが、その知が連続的に起爆したのは前述したように二六歳のときにパリやロンドンに行き、四年ほどの滞在をしたころである。一方では流率法(微積分)の着想から数学思考を高速化し、他方ではホイヘンスに会ってニュートン力学の周辺を探索し、そのうえでデカルト、パスカル、スピノザ、マルブランシュの解釈に一気にとりくんだ。

ライプニッツには政治的才能もあったらしい。とくにマインツ侯やハノーファーのカレンベルク侯に気に入られ、外交官や顧問官や図書館長などを務めた。ルイ十四世にエジプト遠征を進言したり、ハルツの鉱山開発に当たったりもした。そうしたプロジェクトでどこかに出向くときも、気になる人物とは寸暇を惜しんで話しこんだ。

ハーグに立ち寄ってスピノザと議論したことは、とくに前半生のハイライトになっている。神の弁証をめぐったのだが、納得はできなかったようだ。神の存在論的証明には限界があるとみなしたのである。

ヨーロッパの知は、これまで何度となく「存在」(esse)と「本質」(essentia)をどう扱うのか、どう区別するのか、そこを執拗に問うてきた。けれども神においては両者は同一だが、これを事物や人間が引き受けようとするとき、混乱がおこる。この混乱はアリストテレスが可能態(dynamis)と現実態(energeia)を分けたときから始まっていて、神学ではトマス・アクィナスこのかた大きな議論になっていた。

そこでスピノザのように新たな論証法による試みが唱えられたのだが、ライプニッツはいったん立ち止まり、別なアプローチで存在と本質の関係を「実在」(existentia)のほうから問いなおす方向に踏み出した。実在を前面に持ち出したのは、時代(「バロックの知」の時代)がここから科学のほうへ、すなわち真実の実証のほうへ大きく移りつつあることを示す。

おそらくはこのとき、ライプニッツは「関係」とは何かという問題に踏み込んで、関係そのものも実在しているのではないかという展望をもったにちがいない。スピノザとライプニッツを分けるのは、ここである。三十代以降、ライプニッツはこういう言い方はしていないけれど、「関係の実在性」を次々に広げて考えるようになっていく。

こうして、さまざまな時期のライプニッツを読んでいると、それ以前の哲学者たちとちがって「本質」や「本性」(nature)を標的にするよりも、いくつもの概念や観念を動かし、それらをマッピングすることを好んでいたと感じることが多い。そのため本質や本性もその下位概念もたいてい「項」(terminus)にしたがっている。概念も個体的概念(notion individuelle)が好きなのだ。

これらは思想そのものというより、思想の癖のようなものだろうが、そこがライプニッツにつねにアルス・コンビナトリアという結合術が動いていたということだと思う。「可能性」(possibilitas)や「適合性」(convenientia)についての記述がしばしば顔を出しているのも、そのせいだろう。

まだまだ感想を綴っておきたいことがあるけれど、今夜はこの程度にして、ちょっとしたライプニッツ読書のための気分的なメモをいくつか付け加えたい。べつだん順序はない。

第一に、ぼくは長いあいだにわたって『単子論』(著作集第九巻)を読みまちがってきたようだ。岩波文庫の河野与一訳で読んだのだが、あまりにも注解が本文に押し寄せるように介入していて、そうとうに読みにくかった。それで自分なりのノートを作った。のちにそれにもとづいて『モナドロジー・ダイジェスト』を書いたのだが、いまだに納得できないでいる。いつか再挑戦したい。

第二に、いまもなお『人間知性新論』(著作集第四・五巻)よりも『弁神論』(著作集第六・七巻)のほうに圧倒的に惹かれてしまうのだが、その理由を考えていない。前者がロックに対する反論で、後者がゾフィー・シャルロッテの思い出を前提にしていることもあるだろうが、『弁神論』こそが、その後のゲーテから手塚治虫におよんだ「悪」の扱いの原型に見えるからでもある。

ちなみに『弁神論』を読んだときの思い出のような話になるが、ぼくはその扉に「共可能」という、なんだか〝京狩野〟や〝鏡花能〟に通じる音の三文字をいたずら書きしたものだ。

第三に、これはけっこう重要なことだろうが、ライプニッツが生涯にわたって主張を譲らなかったことがある。それは、「主語はすべての述語を包摂し、すべての述語は主語に内属する」という主張だ。この主張には半分は賛成するとしても、ぼくとしては残り半分をのちのゴットロープ・フレーゲの「述語が主語を包摂する可能性」のほうにも賭けておきたいのである。ライプニッツが主語派だったこと、そこは気にくわない。

第四に、デカルトとライプニッツの比較を端的に書いておくことにするが、デカルトがつねに混乱に対して明晰を、不明瞭に対して判明をもって臨んだとすれば、ライプニッツは不十分に対しては「十全」(adaequatus)をもって立ち向かい、直観と経験に対しては、「原初性」と「記号性」をもって、その行く手の世界像の掴まえ方を大きく変えたのである。このデカルトとライプニッツの分かれ目がヨーロッパ近代の思潮を大きく分けていく。

第五に、さっき書き忘れたことだが、たしかにライプニッツは前半期にあっては人間の本性や知性を神に近づけるという構想と発想をもっていたけれど、結局は人間の知性に限界を感じたはずなのである。そうでなければ、このバロックの天才があんなにも多彩大量の情報発信をしなかったろう。また、二進法を発明しようともしなかったはずなのだ。そのことも付け加えておきたい。

第六に、その二進法についてだが、これはどこから眺めても傑作中の傑作である。工作舎の著作集にも収録された『0と1の数字だけを使用する二進法算術の解説、ならびにこの算術の効用と中国古代から伝わる伏羲の図の解読に対するこの算術の貢献について』(第十巻)は、今日のコンピュータ技術者の全員が読むべきだ。もうひとつ付け加えると、このライプニッツの発想と三浦梅園の発想をそろそろだれかが徹底的に比較してみるべきだろう。

第七に、ライプニッツにおいては「調停もしくは折衷」こそが、最も勇気のある科学であって哲学なのである。大胆に縮めていえば、ぼくがライプニッツから教わったことはこのことに尽きるのかもしれない。なぜなら、「調停と折衷」とは、つまり「編集」のことなのだ。

第八に、ぼくはライプニッツがどのように議論されてきたのかということを、あまり追ってはこなかった。それでもときどきギョッとした。ゲーテは、ライプニッツがモナド(単子)という用語をときには平然と「蟻のモナド」とか「モナドの霊魂」というふうに使っているのだが、これにはやられた。ディドロは、ライプニッツが一人でプラトンとアリストテレスとアルキメデスを演じられることにたじろいだ。二人とも自分の専門をさておいたところでライプニッツを称賛したのである。

いっときライプニッツは、カトリックとプロテスタントの統合を構想していたことがあるのだが、このような高邁ではあるが無謀なライプニッツにさかんに拍手を贈ったのは、量子力学者のマックス・プランクだった。プランクはライプニッツから自然神学を読みとった。もう少し深い意味を知りたかった。

ライプニッツを語ろうとすると、その当人が専門をさておいて自分が知らないライプニッツのほうへ横超してしまうようになるらしい。

これはたとえばノヴァーリスや宮沢賢治を語ると、何かに誘われるように青い花めいたり交流照明電燈めいたりするということではない。バッハやヴォルテールを語ると、ついついフーガやカンディードっぽくなるということでもない。ライプニッツに幾何学や社会論があって、それを眺めてきた専門の数学者や社会学者たちが、数学以外でも存分に輝くライプニッツや社会哲学を逸脱してなお大胆に遊ぶライプニッツに、我知らずにそれぞれの本分をさぐろうとしてしまうということなのだ。

あらためておもえば、数学者の彌永昌吉がライプニッツの幸福感を綴り、宗教社会学者のフォイエルバッハがライプニッツにひそむ結晶構造を語ろうとしたのは、きっとそういうせいだったろう。

こういう魅力がライプニッツだけにあるとは言わないが、専門家たちからお門ちがいの数々の矢に射られながら、その矢を三〇〇年にわたって受けつづけ、なおいっこうにライプニッツ像が確定しないというところに、やはり途方もないライプニッツがあったのだと思う。

こういう例はライプニッツ以外にはなかなか思いつけない。レオナルド・ダ・ヴィンチやフリードリッヒ・ガウスの天才とはちがっている。三人とも万能は万能だが、奥に分け入ってみると、その細部の脈絡から突如として天才的な発想が躍り出てくるというような、そういう才能をもっているのがライプニッツなのである。レオナルドやガウスの才能はすべて外側にあらわれている。

最後に、次の一文にぼくはずっと参っているということをあげておく。「一八九四年九月二十二日 土 雨。ライプニッツの如くなるべし。禁茶禁烟、大勉学す」。

これはこの年月日に、南方熊楠が記したメモである。「ライプニッツの如くなるべし」は、さすがに熊楠をもってしか言いえないことだろう。ただし、ちょっと変なのは「禁茶禁烟」である。まるで飲茶喫煙などしているとライプニッツが彗星のようにどこかへ行ってしまうとばかりに、二つのあいだの因果関係を暗示している。これは、困る。ライプニッツを追うには茶も煙草も禁断しなければならないというのは、困るのだ。ぼくは飲茶と喫煙だけで生きているような男なのだ。この件については、熊楠先生といえども、抗議をしておきたい。

どうしてアルス・コンビナトリアにぞっこんになったかということだけを綴ったような千夜千冊になったが、今夜は以上だ。明日の千夜千冊ではこのライプニッツをほぼ生涯にわたって静かに受けとめた一人の男について(追記:ホワイトヘッドのこと)、書くことにする。