父の先見

春秋社 1969

Edgar Allan Poe

[訳]谷崎精二

7人か11人くらいいたポオのうちの1人は、“vocation”の詩人ポオである。この天稟のポオAは、ボードレールに始まってヴァレリーの絶顚に向かった象徴詩人の父となり、イエーツ、リルケ、エリオットを孫にもった。

昭和10年に百田宗治が主宰する「椎の木社」からポオの詩集が何冊か出て、その1冊をぼくはいっとき持っていたのに散逸した。阿部保や日夏耿之介の訳だった。その後、谷崎精二の春秋社版『ポオ全集』がながらく愛読書になったのち(最初は小説集3巻のみだった)、福永武彦と入沢康夫が困難な訳詩をはたしてからは、これも併せて啄んだ。ポオAが詩人になっていたのは文政九年(1826)の17歳のときだった。

今夜は谷崎訳のポオを下敷きに、翻訳としては多くの訳業の選りすぐりを集めたために谷崎のものより出来のいい東京創元社版『ポオ小説全集』および『ポオ詩と詩論』を随時、参照する。ここには7人か11人ほどのポオが登場する。驚かないでほしい。

ポオBは“Folio Club”のポオである。天保4年(1833)、24歳のポオはフォリオ・クラブを結成して、11人の会員による短い物語をつくりあう構想をたてたのだが、これに失敗して、みずから「フォリオ・クラブ物語」をボルチモア土曜通信に寄稿した。5篇あった。ここに『壜のなかの手記』が入っていた。こうしてフォリオ・クラブ作家としてのポオの才能が開花するのだが、その端緒が複数の語り手を内包していたことに注目する必要がある。そこから、のちのボードレールを震撼させる『グロテスクでアラベスクな物語』が育つからだ。

このポオBはあきらかに、スティーヴンソンとブラックウッドとドイルの父であり、リラダンと岩野泡鳴と芥川龍之介と夢野久作の伯父である。また江戸川乱歩とマンディアルグとフェリーニの祖父であって、ブラッドベリとカルヴィーノと萩尾望都の曾祖父なのである。

ポオの秘密の大半は天保年間にある。ここには3、4人のポオがいた。1人は天保6年の『ベレニス』と『モレラ』に蹲踞して、その後のポオCになった。

ポオCが書いた『ベレニス』は、幼児の記憶が居館の図書室にしかない男が主人公である。男は美貌のベレニスに結婚を申し入れたその夜陰、図書室でクリオの『神の国の大いなる喜び』とアウグスティヌスの『神の国』とタタリアンの『キリストの肉について』を積んで読んでいるのだが、そのときベレニスの幻影を見る。幻影は近づいてくるかのようにして、そして去る。異様なことにその去った幻影には歯だけが光っていた。ふと気がつくと傍らの卓上に小箱があって、不気味な冷気を発している。そこへ召し使いが「ただいまベレニス様が亡くなりました」と言ってきた。おそるおそる小箱を開くと、そこから32本の象牙色の歯がバラバラと零れ落ちた。そういう話だ。

もうひとつの『モレラ』は、類い稀な神秘的な知性と冷徹な心の持ち主である妻のモレラが、病気で臥せったまま「私」にこう言ったのである。「これから私は死にますが、あなたは私に一度も愛を注ぎませんでした。私は死ぬ直前に2人のあいだの子を産みますが、あなたはもはや悲しみをしか享受できないでしょう」。妻は死に、モレラとそっくりの娘が育ち、私はどんどん不幸になっていった。娘は早死にしたが、だからといって、「私」はすこしでもホッとしたとは言いたくない。娘の死骸を納骨堂に運んでいったとき、第一のモレラの遺骸がなくなっていて、その瞬間に「私」はすべてを凍りつくように悟らされることになったのだから――。

ポオCは多作である。『リジーア』『エレオノラ』などに幾度も跳梁して、おまけに愛人の死を主題にネクロフォビアとネクロフィリアの両方をおぼえるとともに、さらに不条理と邪悪と夢魔をたっぷり愉しみ、忌まわしい記憶を時空から呼び戻し、余計な人格を本体と入れ替えて、その精神がしとど錯乱するのを恐れなかった。この錯乱の徹底提示は、その後の文学史を書き換えた。『ウィリアム・ウィルソン』は本能的ウィルソンと反省的ウィリアムを同時二重性として扱い、他方が自方に入りこんで自方が他方を殺害すると自方が解体するという究極の心理モデルを描くことにより、のちの『ジーキル博士とハイド氏』その他の先駆となった。

そんなことはだれもが先刻承知のことだろうけれど、ぼくはこの錯乱の提示が『タール博士とフェザー教授の療法』のような精神治療パロディにもなっていて、そしてここに、わが夢野久作の『ドグラ・マグラ』から埴谷雄高の『死霊』に及んだあの暗闇の構想に、きっとポオCが一服盛っていただろうということを指摘しておきたい。

翌々天保8年の29歳のとき、ポオDが『アーサー・ゴードン・ピムの物語』を書き、もうひとつの表現人格が動き出した。

この物語はほとんど知られていないけれども、ぼくが青年時代からひそかに偏愛している物語で、船長ピムが見知らぬ島に漂着して、そこでさまざまな奇異な現象を目撃するというふうになっている。とりわけ水にナイフを刺すとそこがすうっと切れて、そのまままたすうっと元の水に戻るという川の描写など、抜群のものがある。いまならCGを駆使したすばらしいSF映画になるだろう。

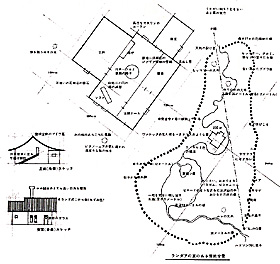

ポオDはピムの物語についでは、淡々たる『ジュリアス・ロドマンの日記』を書き、ここに、のちに『アルンハイムの地所』や『鋸山奇談』や『妖精の島』や『ランダアの家』で見せつけるような、すぐれてトポグラフィックできわどくシーノグラフィックなポオを出現させた。ぼくは「遊」創刊前後にこのポオにそうとう惚れこんでいて、一人でこれらの“視線図面”とでもいうものをコツコツ作成していた。ぼくはポオを読むというより、作図したかったのだ。

ついでながら、このころ工作舎にもちこまれた猫は、あの悍ましい黒猫ではなく白い斑の奇妙な仔猫であったので、ただちにアーサー・ゴードン・ピムと名付けた。スタッフはそれは長すぎると言って、ピム、ピムと可愛がった。

天保11年(1840)、フィラデルフィアで極貧に喘いでいたポオは『貝類学入門』という教科書の執筆に熱中している。これはポオEのことで、最終的には宇宙論『ユリイカ』を綴って、その天体的普遍偏執性と天体的事物嗜好症をあらわしているポオである。のちに稲垣足穂がここに出所した。

ポオEが科学のフロンティアに異常な関心を寄せていたのは、天体の回転音楽とエンデュミオンの存在に異常な憧憬をもっていたからだろうと、ぼくは勘ぐっている。すでにポオAとして、チコ・ブラーエ発見の星に捧げた傑作長編詩『アル・アーラーフ』(これは一度は読むべきだ)、冒頭の「心の糸は琵琶をなす」で有名な『イズラフェル』、「嘆きの国」に一人棲む孤絶の男を歌ってきっとジュール・ラフォルグにこそ啓示を与えたであろう『ユーラリイ』などの詩で、ぞんぶんに天上美学に酔いしれていたポオEは、それでもこれらに飽き足らず、自身を月女神ディアーナ(ダイアナ)に幽閉される月男エンデュミオンに見立てて、そのエンデュミオンの目でこそ宇宙の神秘を司る原理を語りたいという欲望を放出していったのである。

これが最後の最後になって『ユリイカ』として発露した(「精神的ならびに物質的な宇宙論」という副題がある)。そこにはアレクサンダー・フォン・フンボルトからの大半の仮説借用があったとはいえ、驚くべき天体回転憧憬癖が語り尽くされていた。こうしてポオEはこれらの科学趣向のもと、かのノルウェー沖にいまも魔海の伝説をもつという『メエルストルムの渦』を書き、その対極に『ハンス・プファアルの無比の冒険』や『軽気球虚報』を書いて、天界にも地界にもそのペンを及ばせたのである。こういうポオEを一言で称賛するのは、わけがない。そうなのだ、これは「天涯地涯科学文学者エドガア・アラン・ポオ」なのだ。

もう1人、天保年間のボストンやフィラデルフィアにポオらしき者が徘徊しはじめていた。これは暗号を研究していたポオFのことで、のちに探偵デュパンを創り出すポオGを養子にとった。

ポオFの暗号熱は本物である。『暗号術』では古今の暗号をウンベルト・エーコよろしく紹介してみせたのち、いまだ解けないとされる問題を提示してその解読をやってみせている。大正11年8月の「新青年」は小酒井不木がこれを『暗号論』として翻訳を載せ、その解説にとりくんでいた。これに刺激をうけたのが“えどが・わらん・ぽ”こと江戸川乱歩という怪奇好きの青年だ。

ポオFの暗号熱はさまざまに飛び火する。最も劇的に結実したのが御存知『黄金虫』である。物語は南カロライナ州のサリヴァン要塞島を舞台にしている。これはポオBが文政10年(1827)にアメリカ合衆国陸軍に入隊したときにボストン港内のインディペンデンス要塞に配属されたこと、および翌年にはヴァージニア州のモンロー要塞に駐留したときの体験をだぶらせたもので、そこに、若き隠遁者ともいうべきスワンメルダムはだしの昆虫研究者ウィリアム・ルグランとその召し使いの黒人ジュピターを配して、まことに巧妙に「宝さがし」モデルによる原型小説を創出してみせた。

ぼくが子供のころに偕成社の児童文学全集の1冊で『黄金虫』を読んだときは、いま思い出してもどうしてそんなになったかとおもうほどに、この謎解きにドキドキしたものだった。さっき読みなおしてみてわかったのは、これはミステリーのドキドキのおもしろさなどではなくて、やはりのことエーコ好みの暗号解読のサスペンスにポオFが徹していることのおもしろさであった。

そのポオFの養子ポオGが『モルグ街の殺人』でオーギュスト・デュパンなる探偵を発明したことについては、あまりに知られていることだから、省きたい。ここからシャーロック・ホームズが弾丸のごとく飛び出してきたわけだ。

それよりもここでは、ポオFが『メエルゼル(メルツェル)の将棋さし』などを書いて、機械と永遠と驚愕に介入してその謎をあばくという性癖を示していたこと、それこそが稲垣足穂が『機械学者としてのポオ及び現世紀に於ける文学の可能性に就いて』で言及したポオのヰタ・マキナリス性であったことに注意を促しておきたいのと、加えて、意外な人物がそのポオFに肖ろうとしていたことを、ちょっとのべておきたい。

日本で『メエルゼルの将棋さし』が訳されたのは、例によって「新青年」が最初だった。昭和5年2月号である。調べてみるとたしかに載っているのだが、おかしなことに訳者名が書いてない。それにおそろしく短くなっていて、おまけに冒頭には原作にない1文が入っている。

その1文というのは、こういうものだ。「天才は機械の発明によって、しばしば不可思議な創造をするものである。だが、一見、如何に不可思議らしく見えるにしても、それが純然たる機械であればある程、その内部に伏在しているはずの、たった1つの原理を発見しさえすれば、それによって容易に不可思議を解決し得るのである」。

のちに大岡昇平がバラしたのだが、この抄訳者は小林秀雄だった。おそらく翻訳料を稼ぐためにしたのだろうが、小林はこれをボードレールの仏訳から重訳し、のみならずかなり縮めて、何を血迷ったのか、勝手な一文をつけていた。

今夜は小林についてのべるところではないから、一言だけ感想を言うにとどめるが、このやりくちはいかにもその後の小林の批評性を象徴しているのではないかとおもわれる。そして、それ以上にハッとさせられたのは、小林の文芸精神の方法基礎がポオから盗んだものだとするのなら、これは小林のその後の成功が圧倒的だったのも当然で、しかしながらそのことをついに小林は白状しなかったということだ。ダマテンを決めこんでいたということだ。これはポオその人の性格にも酷似する。

ポオはあまりにも想像力があふれているがゆえに探求心と猜疑心が強く、他人にかまえば必ず相手を凌駕するのでいつも酒に溺れざるをえず、そのため醒めるたびごとに自身の想像力の対象を切り替えつづけたポオA、ポオC、ポオF、ポオJだった。

さて、ボストンに生まれたポオには、文化12年(1815)の6歳のときにイギリスに渡って11歳までを暗いロンドン近郊の私立学校にいたという体験がある。

イギリスでの少年ポオは自分でもその暗さに辟易としていて、このこと自体はわが漱石の暗い倫敦体験を感じさせて興味深いのであるが、それがポオのばあいはアメリカに戻ってからは異国の魅力をもつ婦人に心を奪われるという病気に発展したようで、そこが見逃せない。これがポオHにあたる。

14歳で年下の友人の母親ジェーンに惑い、16歳で近くの少女セアラに激しい恋情を抱き、20歳でマリア・クレム夫人に魂を奪われるのは、みんなポオHのなせることだ。とくにジェーンの死にはかなりの衝撃を受けている。しかし、こういうことは事の大小はともかくも、多感な男児のだれしもを襲うことであるのだから(このことこそポオAの詩情やポオCの愛の死のテーマにつながるのだが)、これ以上の詮索はしないでおく。

それよりイギリス体験がポオIとポオJとなって、ゴシック趣味を募らせ、そこにグロテスクの決定的開花をもたらしたことを、以下にふれておく。

すでにヴィクトル・ユゴーのところで書いたように、グロテスクとは凝りに凝った石造性・石像性・石室性のことである。それが外部は遮蔽されているかのように見えるのに、内部に想像のつかない洞窟性を秘めたグロッタ(地下室)と結びつくところに、グロテスクのグロテスクたる異質のルートにつながるゆえんがあった。

ポオIはイギリスのゴシック・ロマンに目を見張った読者にすぎない。それなら平井呈一や紀田順一郎のレベルである。しかしながらポオJはこのゴシックにグロテスクを重ね、その光景と出来事を内側に穿つというのか、そのまま塗りこめるというのか、それをそのまま読者の恐怖として凍結させるというか、そういう異常なことまで仕出かした。

その方法は手がこんでいた。妻を殺して地下の穴蔵に塗りこめたところ、捜査の手が現場に及んだまさにその瞬間、壁の奥からギャーという猫の声が聞こえ、捜査隊がその壁を崩してみると、そこに真っ赤な口をあけた黒猫がらんらんとその目を光らせて犯人の「私」を見ていたという、かの『黒猫』は、なんとか鳥肌がたつ最後の瞬間をがまんすればすむのだが、ところが、次のようなポオJの構成は、それをこそディーン・クーンツもスティーヴン・キングも真似たのであるが、夜中に女子供が読んで平気でいられるというわけにはいかないものになったのだった。

たとえば『早すぎた埋葬』だ。これは題名が恐怖を予告しているのだから、それなりの気構えをしていればぞくぞくすることもなさそうなのに、それがそうではなくなってくる。

最初に、リスボンの地震や聖バーソロミューの虐殺やカルカッタ牢獄の123人の窒息死などの歴史的事例を持ち出され、生きているあいだの埋葬というもの、この世の人間の運命にとってこれほど恐ろしいものはないと、これから話す出来事を読む準備を促されるのだが、さあ、これで読者も覚悟したつもりなのに、この覚悟が崩される。

ポオJは、まずボルチモアで最近おこった事件を報告する。著名な弁護士で国会議員でもある名望家の夫人が奇病にかかって苦しんだうえに死に、3日間にわたって死が確認されたのち埋葬された。墓所もその後の3年は開かれなかったのだが、3年目にその国会議員が親族の新たな石棺を入れるために門を開いたところ、おお! そこへなんだか白装束のようなものががらがらと降りかかってきた。それは屍衣が脱げていない妻の骸骨だった。

詳しく調べたところによると、彼女は埋葬2日後に生き返り、棺の中でもがいているうちに、棺が床に落ちて蓋があき、そこから脱出した彼女が棺の鉄片で門をこじあけようとしているまま、悶えながら絶命したのだということがわかった。

次に、1810年のフランスでのたいへんに美しい容姿の娘の話が持ち出される。彼女には恋人もいたのだが、さまざまな宿命によって銀行家に嫁ぎ、しかも夫に顧みられずに若くして死んだ。墓所は故郷になったのだが、愛慕の念を断ちきれない恋人が墓を暴いてかつての容姿にすがろうとしたとたん、そのミイラは動き出した。

つづいてこのあとポオJは、砲兵軍人が頭蓋骨を損傷して埋葬されたのに微かに声がしたので、さらに生き返らせるために流電池をかけたところかえって絶息したこと、チフスで死んだ男が死体盗掘にあって病院に解剖用に売られ、医師がそこにメスをふるったとたんに絶叫したことなどの話を次々にあげて、実はこの話をこのようにしている「私」が、以前から奇妙な類癇という病気に罹っていまして、これまでも何度も昏睡状態になって無感覚になってきたのですが、あることでその「私」が……と語り出すあたりで、ちょっと待った、読者はこれ以上は読み進めるのをやめたいと思う。

結末は伏せておくけれど、まったくポオJはここでは名うての恐がらせ屋に徹していて、困ったものなのである。とくに、これに復讐を決意した男の殺意などを加えてストーリーテリングに徹すると、『アモンティラアドの樽』がそういう一作であるが、もはや容赦のない恐怖が作中の男にのしかかってくる。

いったいポオがなぜに恐怖小説などを極める気になったかはわからない。だいたい恐怖小説を書く作家そのものが、何を世の中にもたらしたいのかもわからないのだが、ポオJに関してはっきりしていることは、これを書くことによってすべての読者や批評家の優位に立つことを確信していたふうなのである。

では、そういうことだけがポオが狙ったことなのかというと、そこがゴシックとグロテスクをほとんど哲学にまで高めたポオのこと、ついに恐怖を家屋構造にまで拡張してみせた。それが11人目のポオKが怪奇の絶頂として綴った『アッシャー家の崩壊』だった。

この作品がポオの詩魂の最高の結晶だとは言わないが、ポオAから11人目を数えたポオたちが、まさにこの物語の結末のごとく倒壊するように構築されているということには、さすがに戦慄せざるをえないものがある。

幼な友達だったロデリック・アッシャーの招待をうけた「私」がそこへ行ってみると、ロデリックには、その旧家の末裔としてたった2人きりになった双生児の妹がいたという設定自体が、すでにいっさいのポオの才能の異端的結集なのである。化け物屋敷のようなゴシックの居館に、幼な友達とそっくりの妹が音もなく現れるところなど、自殺した女流写真家ダイアン・アーバスの双生児写真やスタンリー・キューブリックの《シャイニング》の瞬間映像の1場面を想わせる。

しかし、この作品がほんとうに凄いところは、顔のそっくりな兄と妹が暴風雨の只中で倒れ死に、「私」は恐怖に窒息しそうになって外へ脱出するのだが、何か背中に異様な気配を感じて振り返ったそのとき、これで血が途絶えたアッシャー家の最後を象徴する居館が、月光のもとにまさに湖の中に崩壊して沈んでいくところだったという、あの結末なのである。いったい何人のポオがあの崩壊から抜け出してきたのかと、そんなことさえおもってしまうのだ。

ポオは嘉永2年(1849)に、わずか40歳で意識を失って昏倒したまま死んだ。黒船が浦賀沖にやってくるのは、まだちょっと先のことである。

かくしてポオには夥しい謎が残された。ポオ自身も自分自身を正確に把握はしていない。狂気を疑っていたふしがあるし、自身の才能を天体よりも高く絶叫しようとしていたふしもある。

それにしても、ポオの死からは150年がたったのである。それなのに、すでに何十通りものポオ評伝やポオ批評が出ているが、奇妙なことにひとつとしてロクなものがない。あのポオの最初にして最高の継承者であったボードレールにして、ポオ論は通りいっぺんなのである。

もっと言うのなら、みんながポオの光線に射貫かれているにもかかわらず、それをはたして痛みととるべきか、恩寵ととらえるのか、もはや文学史に薬毒がまわりきったものとして語るのか、態度を決められないでいて、それをもってポオを語るのをやめてしまったふうなのだ。

これこそはポオの不幸というものである。ぼくとしては、せめて12人目のポオを呼んで、この夜のポオの砲列から去っていきたいとおもう。そのポオLとは、生涯にわたって好きな雑誌を出したいと希いつづけた編集屋ポオである。その雑誌のタイトルはポオはそのことをどこにも書き残さなかったのであるが、ぼくには見当がついている。それは“Prose Poem”というものだ。サブタイトルもある。それはこういう文句だろう――「地上は思い出ならずや!」。