父の先見

中世ヨーロッパの書物文化

工作舎 1997

Mary Carruthers

The Book of Memory 1990

[訳]別宮貞徳/翻訳:柴田裕之・家本清美・岩倉桂子・野口迪子

何度も書いてきたことなので気がひけるけれど、ぼくは記憶力はさっぱりである。その人の名、いっさいの電話番号、あの人物の顔、あのときの服装、映画のストーリー、一度通った道筋、読んだ本のこと……。ほとんど憶えられないタチだ。えっ、そんなことはないだろう、とくに「読んだ本のこと」なんて、あんなに憶えているじゃないか。

そういう厭味な謙遜をするものじゃないと言われそうだが、いや、初験の記憶はほんとうにさっぱりなのだ。映画を見ていて、初めのほうに出てきた人物の顔を憶えていることはムリである。

けれども、これでは仕事にならないので、ぼくもいろいろ工夫をしてきた。たとえばその夜に就寝する前に、その日の印象に残したいことをざっと思い出す。本を読んだのであれば、その本を思い出す。それでも思い出せないことが多かったので、その本をまたざっと見る。読んでいるときに本の中にマーキングをする。書きこみもする。そのマーキングや書きこみをあとでもう一度見る。そういうことを繰り返してきたのだ。それが数十年続いてきただけなのだ。

博覧強記の者を前にすると、人はよく「あんたのアタマの中を覗いてみたいもんだ」と言いたがる。ぼくもときどき、そういうふうに言われることがある。この投げやりな称賛には、しかし記憶と再生とのつながりが見えていないように惟われる。

博覧はディレクトリーがよくできていることを、強記はそれをブラウジングするしくみがよくできていることを言うのだろうが、もっと大事なことは、その博覧と強記との2つのあいだには、思いもよらない「つながり」があるということだ。

ぼくは記憶の多くを貯蔵しておきたいとは思ったことがない。知っていることなど、できるだけ放出してしまいたいし、どちらかといえば耄碌に憧れてきた。けれどもあまりにも何も憶えられないタチなので、その記憶と再生のしくみをなんとか工夫するしかなかっただけなのだ。そのうえで、さまざまな本を読むうちに、多くのことがつながってきた。本は、ぼくの救世主だったのである。

トマス・アクイナスが『黄金の鎖』にいう「カテーナ」(鎖 catena)とは、その「つながり」のことである。カテーナは、もともと聖書のなかの特定の語句を鎖のようにつなげて記憶したり再生したりすることをさすのだが、そのうち複数のカテーナの組み合わせそのものがカテゴリーを動かしていると考えられた。

古代ギリシアでも、ある哲人に多くのことがしっかり記憶されているときは、しばしば「世界がアタマのなかに書きこまれている」と言っていた。「世界が書きこまれている」? そうなのだ、すでにプラトンは「想起」とは何かということに言及して、それは「頭のなかに書かれた絵を見ること」だと喝破した。

中世、書物はそのように「頭のなかの絵を見ること」のために作成されていた。そこでは、記憶は実践そのものなのである。執筆は読書であり、読書は記憶であり、記憶は執筆なのである。

ちょっと口はばったいことを言わせてもらうけれど、それにくらべると、近ごろのわれわれは、テキストやデータばかりを大事にしすぎるようだ。おそらくはポストモダン思想とIT技術が蔓延しすぎたからだろうが、そうでなくともごくごく一般的に、読書とは著者の文章をできるかぎり忠実に読むことだと思いすぎている。あるいは著者の思想を汲みとることだと思いすぎている。

そんなことはない。書物を読むということは、そのなかのテキストを、テキストに書かれた内容を、その順に汲みとることではない。そんなことをしても、ぼくにはそれを再生することは不可能だ。小説はまだしも、それ以外のものを読むんだったら、この手の読み方にはかなり限界がある。そう思っていたら、中世の文人たちこそ、今日に蘇るべき読書法を開発しきっていた。

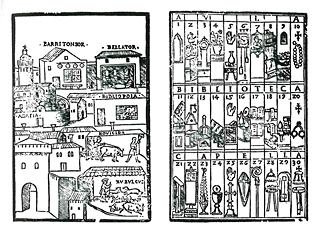

中世、書物に接するということは、テキスト以前とテキスト以降との、テキスト内部とテキスト外部との、その両方を読むことだったのだ。たとえば12世紀の初めのサン・ヴィクトルのフーゴーは、若い学生たちが写本のページのレイアウトや装飾とともに書物を読むことを奨めた。リテラトゥーラ(書かれたもの)はメモリア(記憶)の図形配置だったのである。

このメアリー・カラザースの本は十数年ほど前の翻訳書であるが、一読、たちまちぼくの読書法のための虎の巻のなかの1冊となった。1941年のインド生まれ、ニューヨーク大学の英文学部教授で、中世ルネサンス研究所のディレクターだった。

よくぞ翻訳してくれた。工作舎のリーダー十川治江が着目し、C・H・ハスキンズの『十二世紀ルネサンス』(みすず書房)を訳した別宮貞徳に翻訳を頼み、これを石原剛一郎が編集した。

石原君はぼくがかつて無料の「遊塾」をたった1年だけ開講したときの受講生で、その後に工作舎に入ってきたのだが、「匂い」に格別の知覚能力をもっていて、たとえば通学途中や通勤途中の各駅の特徴を匂いだけで識別できるという特技の持ち主だった。渋谷恭子も、これには腰を抜かしていた。その後、その特技がどんな方面で生きたかは事情聴取していないけれど、その好奇心が『記憶術と書物』のような出版物に向かえたということは、一種の匂い察知力の効用だったのだろう。

本書にも紹介されているように、記憶とはそもそもが場所(ロキ)と表象(イマーギネス)とをつなげることである。それを音楽用語では「ソルミゼーション」ともいうのだが、そのソルミゼーションをグイード・ダレッツォのように音感にあてれば声楽や楽曲の楽譜が生まれ(初期の楽譜はそうやってできた)、それを石原君のように嗅感にあてはめれば駅の嗅譜や町の嗅譜がつくれる。

それはそれ、本書においてカラザースが見せた努力はたいへん好ましい。いっこうに思想ぶっていないのに思想としても充実しているし、観察が精緻でちっともでこぼこしていない。中世の知の歴史に分け入ってそこに停滞せず、つねに“読書の現在”に出入りしようとしている。中世の書物のみによって記憶と再生を関係づけるしくみがどのように組み立てられてきたかを言及したのが、かえってよかったのだ。ポストモダン思想なんかを引用しなかったのが、よかったのだ。

たとえばケンブリッジ大学神学部にジャネット・ソスキースという気鋭の女性学者がいて、『メタファーと宗教言語』(玉川大学出版部)という奮った表題の研究書を書いているのだが、これは期待に反してポール・リクールだの、マックス・ブラックだのにとらわれすぎた。カラザースにはそのとらわれがない。それでいて、たんなる歴史文化の解読にもおわらなかった。石原君がつくった帯のコピーにもあるように、本書がフランセス・イエイツの名著『記憶術』(水声社)を継ぐもので、かつイエイツよりも徹底して比較構成的になりえた所以であるだろう。

それゆえ一言でいえば、カラザースは本書において記憶術の秘法を数多く紹介したというより、書物の意義の本来を告示したというべきだ。書物は、それが書物であるということによって、すでに記憶術そのものだったからである。

ぼくは多くの方法に関心がある。その方法をまとめていえば「アルス・コンビナトリア」(ars combinatoria)というものだ。それは中世の書物にも最近の書籍にも、またコンテンツ・コンピューティングにも出入りする。そうした方法を点検すればするほど実感することは、多くの方法は書物から生まれ、たとえ途中にどんなメディアを通過しても、またまた書物に戻っていくということだ。

この方法の意義を、どうか頼むから訳知りなマーケッターやおバカな脳科学者のように、「脳の可塑性」とか「創造性の秘密」などと呼ばないでもらいたい。ぼくの関心はあくまで「書物の可能性」であり、仮に最大に広げたとしても「意味の作用」ないしは「メディアの変遷」というものなのだ。

だから、方法の重要性と書物の可能性は、記憶力がからっきしだったせいもあって、とっくの昔からぴったり重なっている。いまさらそんなことは説明するまでもないはずなのだが、どうも世の中、そうではないらしい。パソコンが普及すると活字離れを警戒し、ウェブ社会が広まると書物の後退が噂され、みんながケータイをもつとケータイのクリックこそがページネーションだと思いこむ。またまた口はばったいことを言うけれど、これはかなりまちがった発想だ。書物のことがわかっていないし、電子メディアのこともわかっていない。いや、脳のことも、意味のことも、わかっていない。脳とか意味って、もっともっとおぼつかないものなのだ、だから「つなぎとめておく」ための何かの工夫が必要なのだ。

13世紀にガーランドのジョンがいた。ジョンはとても具合のいいしくみによって、世界を解読する方法をつくったと自負していた。それは、場所(locus)、状況(tempus)、数字(numerus)を組み合わせれば、どんな学習も理解も発表も可能になるだろうというシステムだった。

難しいことではない。ちょっと考えてみれば見当がつくように、いまでも企業や学校やパソコンでマスターさせようとしていること、そのものだ。新聞や企業が毎日やっていることだ。5Wを明示して、出来事の前後を状況として記述して、そして数字をくっつける。会社で仕事をしてきた者なら、こんなことはとっくにやってきたことである。もっとわかりやすくいえば、これはリチャード・ワーマンの「マジカル・インストラクション」そっくりだ。そうなのである。ワーマンの方法は1000年前に確立されていたことなのだ。

しかし、ただ一点において、ガーランドのジョンは今日の仕事屋とかインストラクターとはまったく異なっていた。彼は、その方法によって「読んだことをしっかり縒り合わせること」(alligare lecta)ができると考えた。場所と状況と数字を「書物の中の世界」と結びつけたのである。いいかえれば、書物を読めば世界の再現が可能なように、そのような書物との関係を打ち立てたのだ。

残念ながらワーマンはそこまでは掘り下げなかった。どうもわれわれは、1000年近くにわたって最も重要なことを忘れていたようなのだ。

中世、記憶と再生と創造のために発案され、工夫されてきた方法は、ほとんど記憶術と書物術をめぐっている。

何をどのようにどこに記憶し、それによってできあがった知の配置をどのように保持し、引っ張り出せばいいのか。それらをどういうときに変形させ、そして、すべての知の作用をどんな「カテーナ」(鎖)で繫げればいいのか。そしてそれらを、重ね合わせ、動かしあい、相互に延長させていくには、どうすればいいのか。中世ではそのさまざまなしくみが工夫され、試され、そのほとんどが書物に体現されていた。

これらを仮にコード・システムとファイリング・システムの多重化というなら、このしくみは中世以前には、カラザースによればもっと厳密には1220年以前にはほとんど試みられていなかったものなのだ。それまでは、キケロやクインティリアヌスのような修辞学の天才たちでさえ、文章をコロン(cola)とコンマ(commata)とピリオド(piriodo)でしか読まなかったのである。

それが中世になると、セビリアのイシドルスが「区分記号」(notae sententiarim)と名付けたような、意味単位の区切りがついた。たんなるテキストのディヴィジオ(分割)ではなく、なんらかの記憶と再生のための分節化だった。かれらはテキストを読むことを、テキストを再構成するように読んだのだ。これを「アルス・ノタタリア」(編集記号術 ars notataria)といった。ソールズベリーのヨハネスの『メタロギコン』はこの区切り術の効用を書いている。

つまり中世では、「意味」(sententiae)とは、そもそもがテクストを意味の単位に区切って“読む”ということだったのである。

ついで、索引と検索のしくみが工夫された。今日の読者やユーザーにとっての索引や検索は、電話帳か本の巻末についている索引ページかグーグル検索かを思いつくだけだろうが、また、それらはたんに便利な補助システムだと思っているだろうが、それはまちがっている。初期の索引検索システムは、どんな言葉や用語を目印にするかということではなかった。どんな「意味の単位」によって、どのように「アタマの中に目印を打てばよいか」ということだったのである。

索引用語や検索記号は今日の書物やパソコンのように、最初から書物の巻末やパソコンの別欄に表示されるものではなかった。アタマと書物の“中”に同時に記されるべきものだった。

そのため、章や節に番号をふること、テキストをグリッドに分けること、重要な最初の文字を彩色すること、朱書きすること(rubricare)、文中にアーチや柱のしるしをつけること、そのほかさまざまな工夫が試された。ぼくはこれを本に書きこむマーキングとしてずいぶん時間をかけてエクササイズしてきたが、セビリアのイシドルスたちは、とっくにこれを「アルス・ノタタリア」にしていたのだった。

これをこそquote(クォート)というのである。クォーテーションやクエスチョンのQのことだ。それは、「区切った跡を活用して、意味を動きやすくしていく」というはたらきを示していた。しばしば「メモリア・アド・レス」(要旨の記憶)とも言われた。そして、このQ(クエスチョン)が多くのA(アンサー)を引き込み、そのAから多くのQが引き出されたのである。

本書が示した記憶術と書物の関係とは、そういうものだった。パソコンやケータイのディレクトリーに慣れた者には思いもかけないことだろう。今日の書物の“死蔵的プロダクト”からしても瞠目すべきことである。

もともと意味を分節化できるということは、アタマに意味が入ったり出たりするその作用に応じて、文章を書き、言葉を活用するということである。少なくとも中世では、意味と言葉と分節化と書物化とは一緒のことだった。

ラヴェンナのペトルスは、言葉をすばらしく操れる者を称賛するにあたって、「それはまるで、本文と注釈を両方載せた立体的な書物のようなものだ」と言っている。これでも見当がつくように、中世人にとっては、索引がつくということは、アタマの中をその索引によって検索できるようにしておくということだった。

1235年から7年ほどをかけてのこと、イングランドのフランシスコ会のロバート・グロステストによって『索引』(Tabula)という記念碑が颯爽と出現した。グロステストはこれを作成するにあたって何を準備したかというと、あらゆる書物に書きこみをした。ぼくのようなたんなるマーキングではない。そこにはさまざまな主題別・用法別の「印」とともに、いくつもの不可読文字(littera inintellgibillis)が使われた。

本来の索引とはそういうものだった。索引を作るということは、中世においては書物をなんらかの方法で自分のものにするということだったのだ。そのためには、不可読文字だって工夫した。

このような作業は一人でするとはかぎらない。ぼくは読書においては、今後はおそらく「共読」こそが重要な作業になると、先だっての『多読術』(ちくまプリマー新書)にも強調しておいたけれど、グロステストもアダム・マーシュらとこの作業に協同で当たったようだし、それが『神学大全』のトマス・アクイナスともなると、そうした共読的な作業軍団をずらり引きつれていた。

本書によると、トマスにはつねに3人か4人の秘書団がいて、トマスが読みたいような書物の読み方をマスターしていたらしい。そのためたえずトマスの口述コンテンツを記録していたらしい。興味深いことに、その記録は一種の速記術と独自略号で綴られていた。そのため現代著名な古文書研究者として知られるアントワーヌ・ドンデーヌによってすら判読が不能だった。

トマスは『異教徒反駁大全』の草稿を、独特のノータエ(符号的略語)で綴り、それを書記の1人に再生読み上げをさせ、そして清書させていたのである。書記がくたびれると別の者が代わった。「共筆」「共記」「共読」が一緒になっている。もっというなら、これは「共憶」だったのかもしれない。

またまた個人的な話を挟むことになるが、ぼくはずうっと、この「共憶」をこそひそかな理想としてきたようなところがあった。1人で何かを憶えなければいけないなんてつまらないと思ってきた。1人で何かを表出しなければ創造的ではないだなんて、つまらないと断じてきた。もっと基本的な学習さえ、ヤノマミやプエブロのように、協同的であるべきではないか。

考えてみると、いま、このような作業をほぼ全面的に代行しているのがコンピュータというものだ。コンピュータはじっとしている書物とちがって、見るからにたいそう強力だ。グループウェアの道具として、いささか共憶的で、共習的でもある。しかしながら強力なコンピュータではあるのに、そこにはトマス・アクイナスほどの記憶と再生と創造の「あいだ」がない。

それだけでなく、カテーナ(鎖)のすべてをコンピュータがことごとく代行してしまうので、その鎖がナマの人間の認識や表現にどんな影響と効果をもたらしているのかが、まったくわからなくなってしまっている。

なぜそうなったのかといえば、著者も指摘しているように、これは、まわりまわっては西洋の近現代文化が外在的で記述的な「記録文化」に頼ってきたのに対して、古代中世の文化が口承的で身体的な「記憶文化」に依拠してきたことと深く関係がある。

そもそも人間の認知と表現の「あいだ」にあるのは、言語か書物かコンピュータか、さもなくば画像か映像か音響をともなう諸メディアなのだから、IT社会がここまで定着してきた世の中であればこそ、コンピュータと人間とメディアの関係をもっとおもしろくすればいいはずなのである。

けれども、本来は相互に活性化すべきマン・マシン・システムは、いつのまにかついつい「マン≦マシン」システムになってしまった。作業ロボットが革新されていくと、この不等号「≦」は、もっと下方に向かって開いていくことになる。

一方、書物は昔も今も、自分からは何もしないデクノボーのようにじっとしているシステムに見える。まるで黙りこくっているようだし、どんな応答もしてくれない。しかしほんとうは、現代人がそのようにしか書物に接することができなくなったというべきだ。すでに述べてきたように、中世ではそうではなかった。書物があれば、それを猛獣のように獰猛にもできたし、天体のように煌めかせもできたし、病人のように憂鬱にもさせられた。

中世では、書物と人間の関係はマン・マシン・システムとしての威力を発揮したのだ。ジョン・ノイバウアーが『アルス・コンビナトリア』(ありな書房)で指摘したのは、その威力は近世や近代でも、たとえばノヴァーリスやマラルメには継承されていたということだった。なぜ、そんなことが可能であったのか。「考えようとすること」(consideratio)が「書かれようとしたこと」(literatura)と対応していたからだ。「書くこと」と「読むこと」とが有機的に立体的に交差していたからだ。

書物の中にあるもの、その大半はテキストであろうと思われている。しかしながら世の中の書物を見ればすぐわかるように、テキストは書物の隅から隅までを埋めつくしてはいない。表紙があり、表題があり、見出しがあり、レイアウトがあって、余白があって、段落がある。

中世人にとっては、書物とはこれらすべての関係の実現のことだった。書物こそがノートだったのだ。したがってそのような書物を体験する読書とは、このすべてを自分の知覚や身体に対応させることだった。テキストは、これらとの関連をもった「テクスチャー」や「テキスタイル」(織物・組織)の一部だったのである。

意外なことと思われるかもしれないが、ギリシア語には「読む」という動作をあらわす動詞がない。そのかわりに「アナギグノスコー」(anagignosko)という動詞を代用した。これは「再び知る」とか「想起する」という意味だ。ラテン語にも「読む」という動詞はなく、その意味につかわれていた“lgo”は「まとめる」「あつめる」という意味だった。古代中世では、読書とは全知覚を総動員することだったのである。

すなわち、古代人や中世人が書物に向き合うときに最も重視していたのは何かといえば、判断(doxis)は記憶(memoria)であって、記憶は実践(praxis)であろうということなのである。そして、書物は黙りこくった紙の束や孤立したシステムなのではなくて、いつも躍動を待ちかまえている「記憶という書物」であろうということだった。書物はそもそもが記憶計画であって、そもそもが認識原型になっているということなのである。

これはアリストテレスが『記憶と想起について』においてすでに見抜いていたことだった。考えることが想起であって、本を読むことも想起だったのである。さらにプラトンは、想起は印章を捺印したように、記憶に押印された「アタマの中の絵柄」を見ることだと言っていた。

中世を代表する文人の一人であったアルベルトゥス・マグナスは、アリストテレスの『記憶と想起について』に注釈をつけた天才である。そのマグナスは、追想や想起は記憶をなぞることではなくて、「取りのけておかれたもの」(obliti)を、記憶を通して「記憶によって見つけだすこと」(investigatio)だと喝破した。

ぼくはこの指摘に降参する。脱帽する。これは、コンピュータによる機械的コピーやマッチングとはまったく異なっている。われわれはいくらコンピュータを使っても、自分のなかの記憶の配置をそれによって組み替えてはいない。コンピュータでできあがったことは、コンピュータの中だけでできあがったことなのだ。だから、何かがわからなくなればコンピュータを開けばいいと思いすぎている。

しかし古代や中世では、「なされたこと」(facta)は「かたられたこと」(dicta)なのである。読書をすればアタマの中まで変わるべきだったのである。だからこそ、これらの方法の基礎に記憶術(ars memorativa)があるとみなしたのだ。

こうして本書が一貫してあきらかにしたことは、「記憶の技法」とは「想起の技法」であったということだ。この2つの行為の「あいだ」には同一的もしくは近似的な動的なスキームがあるということだった。

15世紀にヨーロッパを「紙」が席巻するまで、多くの中世人は「蠟引き書字板」をつかって言葉をしるしていた。かれらにとって、これが中世のパソコンであり、古代のワープロだった。

この蠟引き書字板は、まずはそれ自体が「場所」(topos)であって、記憶と表現のための「座」(sedes)であった。ということは、中世人のアタマはこの蠟引き書字板の上にあったか、あるいはその書字板にアタマの中のものを移しておけるものだった。

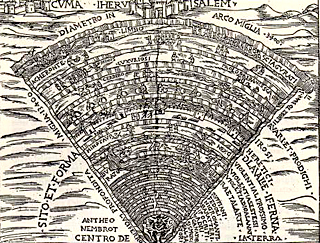

ただし書字板はせいぜい50字か100字か300字を載せられる程度の小さなものなので、もっと記憶容量の大きな書字板にあたるものを何か想定する必要があった。ここでパソコン世代なら、PCを買い替えるか記憶容量をふやすかという機械的な処置をほどこすだけだろうが、そこが中世ではまったく異なっていた。中世の文人たちは書字板に対応する「想像上の記憶書字システム」を工夫した。これが記憶術や記憶法を媒介にした「宇宙大・世界大の中世的システム思考」となっていった。

このとき、中世人たちはアタマの中に「背景」(ロキ)を残すということに留意した。すでにキケロが書いたと言われてきた『ヘレンニウス修辞書』で背景と書字板の格別な関係に言及していた。それは、「背景が記憶の中に残るようにしておくこと」だった。キケロは記憶と言葉が双子の姉妹であるとも見抜いていたのだ。

ヨーロッパの文字は音標文字である。そのため表象(イマーギネス)を記憶や思考の対象にしておくには、表象を背景によってしっかりつないでおくきだったのである。

中世の思考や推断や表現にとって、ロキ(背景・地・舞台・世界)とイマーギネス(表象・イメージ・図・アイテム)の関係は、記憶術や読書術の根本である。

そこでは、さまざまなカテーナ(鎖)が使われる。ロキとイマーギネスの関係は対応していなければならないが、それとともにロキはイマーギネスをしっかり引きとめ、イマーギネスはロキの中を自在に動けなければならない。その動きをカテーナがたくみに操作した。

東洋思想であれば、このカテーナがさしずめ「ヨーガ」にあたる。ヨーガとは、もともと牛を紐で繫いでおくという意味であるけれど、そうだとすれば、ヨーガ思想においては牛が耕す耕田がロキであり、その牛に乗る牧童がイマーギネスだった。牧童は禅の初心をあらわしている。

ヨーロッパ中世では、そのロキとイマーギネスの関係を保証しているものは何だったのか。それこそが「書物」というものだった。それゆえ記憶術は書物術であり、読書術が記憶術だったのである。だからこそ初期ルネサンス最大の文人となったペトラルカは、読書こそが、読書だけが、レクティオ(勉学)の根本になりうると確信した。ペトラルカは本を読みながら、ロキとイマーギネスを動かした。また、そのために山にも登った。

山はペトラルカのロキだったのだ。ペトラルカはこうも言う、「山に登り、本を読むことが、自分になることなのである」。

こうした中世の「記憶と書物のあいだ」をめぐるラディカルな工夫を見ていると、今日のわれわれがいかに横着な読書をしているのかということに、いまさらながらに気がつかされる。今日の読書は文字面ばかりを追いすぎて、また執筆者のご機嫌や気まぐれを追いすぎて、あまりにも知のモデルを欠きすぎたのだ。

これは「書くこと」と「読むこと」とを分離しすぎたせいである。書くモデルと読むモデルとが本来的に相同的であったことを忘れてしまったせいだ。「読み書き」(リテラシー)とは、読むときも書くときも一緒の活動作用だったと思うべきだったのだ。しかし、そのことを忘れてしまった。

本書があきらかにしたように、そもそも思考というものは次のような一連の手続きを前提にしていた。まずは古代中国ふうにいうなら、「興」があったのだ。これが古代ギリシアや古代ローマなら「想起」にあたる。ヨーロッパ中世ではインベンション(創案 invention)というものだった。こうして記憶が呼びさまされた。

中世では、次にはインベントリー(在庫目録 inventory)を点検した。点検するだけではいけない。自分が創出したいと思っている思考の行く先にむけて、意味を寄せあつめた。古代中国なら「風・雅・頌」「賦・比・興」になる。六義六法だ。

こうしてアタマの中に意味を「書きしるす」(authoring)ということがおこる。意味の繫がりを自分の体の外に持ち出して、文字の綴りにしていくことだ。この行為はオーサリング(執筆・著作)にあたる。それは、自分の思考の行く先を何かによって「認められるものにする」(authorizing)ということなのである。つまりオーサリングはオーソライジングだったのである。

オーソライジングは権威化ということではない。オーソリティとは権威ということではない。オーサリングによって、その意味が「公然となる」(認められたものになる)ということなのだ。

アウグスティヌスはこのような一連の行為をcolligereというふうに言った。この言葉には「貯める」と「読む」という2つの意義が重なっている。ペルージャのマッテオルは、その一連を「精神の口述」(mentis dictatio)だとも言った。またフォルトゥナテスアヌスは、これは「記憶の形成」(similitudines)であろうと見なした。いずれにしても、読むことは書くことであり、書くことが読むことなのだ。

ところで本書を読んだあとも、ずっと考えていることがある。それは「音読と黙読」のことだ。

ぼくも長らくそのように思ってきたのだが、古代中世ではもっぱら音読(clare legere)だけがおこなわれていて、黙読(legere tacite)するようになるのはかなり後世になってからのことだと思われてきた。ところがメアリー・カラザースは、古代中世においても音読とともに黙読が平行していたのではないかと見た。

カラザースは当初から2種類の読書法があって、ひとつは意味を内外で摑むためにしっかりと声を出入りさせて読む方法だが、もうひとつは呟くように低く読む方法があって、この後者のほうには、ときに黙読が含まれていたのではないかというのだ。なるほど、これはありうることだろうと思う。古代人や中世人がまったく黙読ができなかったというのは、たしかに変だ。

しかし、いわゆる今日にいう黙読がおおっぴらにされていたのかといえば、やはりそうでもないだろう。もしも黙読法があったとすれば、それはかなり特別な方法だったはずなのである。人目を憚り、自身の内なるものを他者から途絶するための方法だったのではあるまいか。

そのようなものに何があったかといえば、瞑想があった。あるいは黙禱があった。古代や中世の学校でのレクティオ(勉学)では音読が重視されていた。しかし修道院などのメディクテーオ(瞑想)では、ひょっとすると初心者たちは聖書をこっそり黙読すべきだったのである。

サン・ヴィクトルのフーゴーに興味深い「瞑想的読書の三段階」がある。それによると瞑想者は、まず言葉の事例に集中し、次にそれを心(アタマ)で真似て、仕上げでそれを体にめぐらすという。これは、必ずしも書物を黙読したということではない。そのように心身に言葉をゆきわたらせることが苦手な者が、こっそり聖書を“目読”したのであったろう。ぼくはそのように推理する。この点について、ちょっとカラザースの結論に保留をつけておきたかった。

それでは最後に、中世の驚くべき「指南」についてふれておくことにする。カンタベリー大司教でもあったトマス・ブラドウォーディンが残した指南書で、『人為的記憶法』というものだ。

ブラドウォーディンは1325年から10年間ほどオックスフォードのマートン学寮で数学と神学の指導にあたっていて、そのとき、さまざまな記憶法や学習法を考案した。のちに聖パウロ聖堂の尚書係やリンカン尚書院長ともなって、万巻の書物に精通した。ぼくは未見だが「思索的算術」「思索的幾何学」といった著作もあるらしい。ダグラス・ホフスタッターあたりにこそ読んでもらいたいような本だ。

ごくごくめぼしいところだけを紹介するが、ブラドウォーディンは、記憶のためには、まずもって自分が使いやすい「場所」をいつでも取り出せるように思いついておくことを奨める。その場所は光がよくあたるオープンスペースがいいらしい。大きすぎても小さすぎてもいけないし、注意をそらす装飾があってはならず、教会や市場のような人が集まる場所もよくない。まったくの想像上の場所ではなく、自分でときどき訪れた場所がよく、いつでもそこへ行けるような場所ならもっといい。

おそらく「庭」や「中庭の歩廊」のようなスクウェアなところがいいのだろう。しかし、その場所にはわかりやすい時間的な変化があったほうがいい。だからたとえば「畑」などがわかりやすい。そうすれば、その場所は、①荒れ地、②緑の葉がしたたる庭、③収穫を迎えた畑、④切り株だけが残っている畑、⑤焼けた畑、というふうに五段階に変化する。

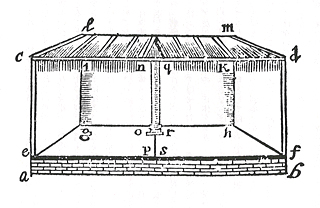

しかし、ここまではまだ初級なのである。次にもう少し発展させて、この場所に構造性や階層性をもたせるのがいい。たとえば建物だ。1階からしだいに上のほうに積み上がっていく構造を想定したい。ただし、これらのフロアの特徴に対して、自分が距離と角度をもって眺望できる(distancia)という、オムニシエント(全知)で、かつオムニプレゼント(遍在)な“視点”を確保することが必要だ。そして、それぞれに眺望ができる中点を、アタマの中にしっかりと置くようにする。これで、「建物の中に次々に変化する畑」ができたはずである。

以上の準備ができたら、この変化する場所に、記憶すべき用語・出来事・イメージを、さらにテキストを、対応させる。ここで注意すべきなのは、「言葉の記憶」(メモリア・ヴェルポールム)と「内容の記憶」(メモリア・アド・レス)とを区別して処理することだ。ぼくならば「単語の目録、イメージの辞書、ルールの群」を区別しつつ連関させなさいというところだ。

ブラドウォーディンは、まったくぼくが気がつかなかった方法にも注意を向けた。それがいよいよ上級の指南になるようだが、要旨記憶(sententialiter)と逐語記憶(verbaliter)とを峻別できるようにしていきなさいというのだ。そして逐語記憶には音声や音節による記憶を伴わせるといいだろうと奨めた。なるほど、なるほど、これまた脱帽だ。

こうしてブラドウォーディンは、以上のことを文章を書くときやスピーチをするときにも応用できるように訓練しておくべきだと付け加えた。すなわち、書くときにも自分がその内容を書きうるような場所を設定し、スピーチをするときにもスピーチをしやすい場所を想定するといいと指南した。これは思考というものを「約束に従った場所」に依拠させることで発展できると確信していたことを、象徴的にあらわしていた。

そのほか、ブラドウォーディンは「言葉のもじり」や「人形劇の舞台」なども記憶世界モデルの候補としてあげている。ぼくのミメロギア的編集術にも、アバターによるコンピューティング・システムにも匹敵するものだった。

いやいや、おそれいりました。ときにはやっぱり「観念の中世」に戻るべきである。書物が誕生していったその中世に。できれば世阿弥の『花伝書』とともに戻ってみるべきである。