父の先見

みすず書房 2007

Bruno Munari

Da Cosa Nasce Cosa 1981

[訳]萱野有美

ブルーノ・ムナーリの円の本と正方形の本が手元の本棚から消えていた。『円+正方形』という2冊セットだ。きっとだれかが持っていってしまったのだろう。ダネーゼのカッコいい灰皿は、もっと前にどこかに消えた。まあ、いいや。ムナーリから受けた影響はたいていは体に染みこんでいる。

発想力とか企画力とか創造力といった、いまは手垢がついてしまったけれど、本来はうんとナイーブなこれらの力のおおもとになるもの、つまりは「想像力」(これをムナーリは「ファンタジア」と呼んでいる)という得体の知れないものが生み出されてくる手立てなどについて、ムナーリがもたらした発想はいろいろ刺激に富んでいて、しかも適確で、ぼくはそれを忘れられないままにある。

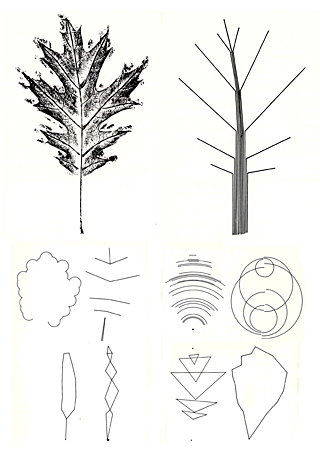

ムナーリは、想像力の基本的なはたらきには大きく3つあると考えてきた。第一に「ある状況を転覆させ、内容を反対にしたり対立させて考えること」である。第二に「ある事柄を内容を変えずに、それを一から多にすること」である。第三には「その特色を別のものに交換したり代用させること」である。まとめて「関係の中の関係」をまさぐっていくこと、それがムナーリのいう想像力だったのだが、これはぼくが編集的方法とか編集術とかと呼んできたもののごくごく根本方針にもなっている。編集術のABCといってもいいほどだ。

そんなわけだから、ムナーリはもうとっくにぼくの体の中に入っていると言いたかったのだが、ところが去年(2008)の正月に板橋区立美術館で(ここはたいへんユニークな企画展が多い)、ムナーリ生誕100年を記念した「ブルーノ・ムナーリ展・あの手この手」を見て、ちょっと待てよ、やっぱりムナーリはまだまだ未知だぞと、いろいろ考えなおしたのである。発想力や企画力や創造力の定義はともかくとして(これはあまりおもしろいとは言えないのだ)、やはりムナーリの想像力には変な羽根がいっぱい生えている。それがしみじみ、わかった。その変な羽根は、ぼくには少なすぎたかもしれないのだ。

ムナーリはその名もズバリの『ファンタジア』(1977)という本で、想像力は気まぐれで不規則で、ちぐはぐででたらめで、出まかせで唐突で、妄想的で霊感的でありながらも、それが「これまで実在してこなかったもの、表現されてこなかったもの」に関する新たな発想への出奔であるかぎりは、すべて想像力と名付けられるべきだろうと言っている。

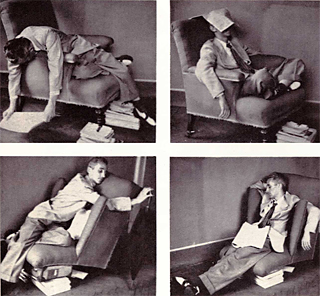

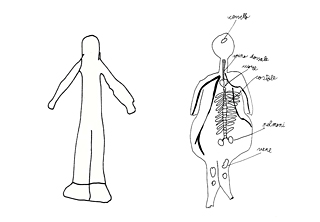

たとえば『ファンタジア』の26ページには、「座りにくい椅子にできるだけ楽に座ろうとしている男の姿勢」が12の写真になって掲載されている。かなりの傑作だ。また31ページと32ページには、子供による独特の人体スケッチが載っている。ムナーリにとってはこれらが想像力の正体なのである。類例なのだ。ということは、想像力とは分解不可能な能力なんかなのではなく、たくさんの可能性が一緒にやってくる同時的な能力なのである。

この「たくさんの可能性が一緒にやってくる同時」を、ムナーリは自身の想像力の羽根にしている。それを“ムナーリの翼”と言ってもいいけれど、そこには昆虫のや折紙の紙っぺらや薄いスプーンなどもまじっているので、もっと柔らかく“ムナーリのたくさんの羽根”と言っておいたほうがいいだろう。

いったいこのような想像力の羽根がどこからやってきたのかと聞くのは、愚問だ。ムナーリは小さな頃から多くの物事に好奇心をもっていて、それを黙々と観察してきた。科学者の目ではない。少年のいたずらっぽい目で眺めてきた。それがすべての源泉だ。いちいち説明することもないだろう。そのいたずらっぽい目は、必ずやさまざまな共同体のための「つながり」の目になっていった。背信の遊戯のためではなかった。それがムナーリをして「デザイナーのデザイナー」たらしめたゆえんだ。

そういうムナーリを、イタリアの美術批評家のラッギアンテは「精確なファンタジア」だと褒めた。ゲーテが至高の詩人に対して与えた言葉だった。ピカソは「ムナーリは20世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチじゃないのかね」と言い、イタリアを代表するプロダクトデザイナーのアッキーレ・カスティリオーニは「ムナーリはデザインを、だれに、いつ、どうやって教えるかを知っている天才だ」と言った。

で、ぼくが藤本由香里に頼まれて書いた『フラジャイル』(筑摩書房)の扉に入れたアレッサンドロ・メンディーニは、どう言ったのか。こう、言った。「詩人でなく、学者でなく、画家でなく、装飾家でなく、子供でなく、大人でなく、老人でなく、若者でもない、デザインのファンタジスタだ」。

ぼくがブルーノ・ムナーリを知ったのは、1960年の東京デザイン会議の余波を日本のアーティストたちがそこかしこで曳航していたころ、瀧口修造さんにその名を聞いてからのこと、つづいて武満徹さんが《ムナーリ・バイ・ムナーリ》というソロ打楽器のための作曲をする現場に居合わせて、急速に親しみをおぼえた。奏者は異才ツトム・ヤマシタだった。

その後、ずっとたってからレオ・レオーニと対話仕立ての『間の本』(工作舎)を作ったとき、レオーニがムナーリとは昔からの無二の親友だったことを知って、さらに親しみをおぼえた。どうりで2人の発想には似たところがあった。

レオーニの3つ年上のムナーリは1907年にミラノに生まれ、幼児期は北イタリアのバディーア・ポレージネというところで育ったようだ。父親は給仕さん、母親は絹の扇子に刺繡をする仕事をしていたらしい。その後、叔父のエンジニアのもとで働くためミラノに戻ったのだが、本人は「裸のままミラノの都心に没入していった」と言っている。度肝を抜かれたのだろう。そのころのミラノというのは、ウンベルト・ボッチョーニの未来派力学が渦巻く工業都市だったのだ。

案の定、ムナーリは18歳にして未来派の運動に身を焦がしていった。とはいえマリネッティの政治力学に冒されるほうではなくて、ボッチョーニやルイジ・ルッソロやカルロ・カルラたちの運動力学的感覚と構成力学の芳香を浴びたというほうだったろう。つまりムナーリはその作家活動の当初においてすでに、「中心から逸れること」を学んだのだ。それに、アレクサンダー・カルダーならモンドリアンの抽象力に惹かれたのだけれど、ムナーリはミラノの工業に「役に立たない機械」をぶっつけたのだ。それがかの有名な《役に立たない機械》と題されたモビール・アート群ともなった。カルダーよりもずっと早いモビール・アートだった。

純然たるアーティストをめざしたわけではない。1930年にはリカルド・カスタネッティとスタジオを作り、しばらくグラフィックデザインに没入すると、イタリアがムッソリーニ傘下の戦時体制に入っていくなか、アートディレクターとして出版や雑誌にかかわり、わが子のための絵本づくりにも手を伸ばしていった。当時はモンダドーリ社から刊行された独創的な絵本の数々は、いまはコッライーニ社から復刻されている。

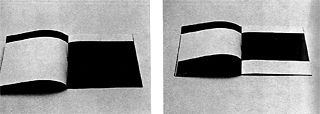

ちなみにムナーリの絵本のようなものはたくさん制作されているが、なかで絶品なのは『本の前の本』(本に出会う前の本)である。文字はない。すべて素材と仕掛けだけでできている。白い毛が入っている本、透き通った本、白い円がだんだん大きくなる本、オレンジ色のスポンジでできた本などの12冊で、1979年にダネーゼから発売された。いまはやっぱりコッライーニ社から復刻されている。コッライーニ社がえらい。

1962年、ムナーリはオリベッティ社が催した「アルテ・プログランマータ展」を企画した。すでにレオ・レオーニがオリベッティにいて、ムナーリを引きこんだとも、ムナーリがレオーニを感化したともいえる。アルテ・プログランマータとはプログラミング・アートといった意味なのだが、このネーミングはウンベルト・エーコが付けた。

ムナーリは出版社ボピアーニでエーコと知り合うとすぐに昵懇になり、ここにムナーリ、レオーニ、エーコというとんでもなく発想自在の魅惑のトライアングルが動き出したのだ。エーコは『開かれた作品』(1962)や『不在の構造』(1968)でムナーリのことに言及している。

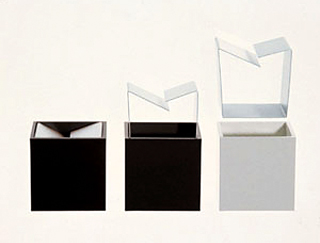

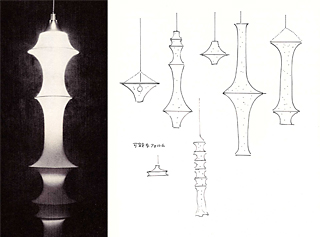

その後のムナーリは、工業デザイナーやプロダクトデザイナーとして知られていくようになる。なかでもダネーゼの灰皿(ぼくが盗まれた灰皿)は有名だが、伸縮自在の布を竹の節のように重ねて延ばした1メートル60センチのフロアスタンド、ワゴンテーブル、ダネーゼやスウォッチの時計、「モルディブ」(1960)というトレイなどもある。とくに「モルディブ」はすばらしく、金属板に切れ目を入れて軽く折り曲げるようになっている。MoMAに収蔵されていた。

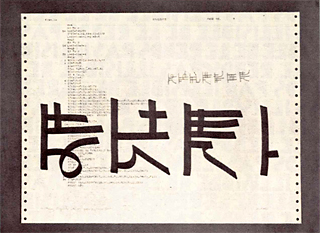

そのほか、ムナーリが手掛けたものはものすごくたくさんの種族に及んでいる。小さな星座の形に穴をあけたジュエリー、「カナリア諸島」というペン立てセット、読めない文字ばかりでできている本、「マフィアの肖像」というレディメード接合型のオブジェ彫刻、ベッドとテーブルをメタルフレームで組み合わせた「ディヴァネッタ」という家具、モアレばかりがおこる2つのシェードによる照明スタンド、漢字の「木」を巧みにあしらったカリグラフィ……。紹介していくとキリがない。

そのいずれもがキュートなのである。負担感をもたせていない。これはムナーリが、日本の室内空間や家具たちをいたく気にいっていたということに関係があるのかもしれない。ムナーリは生け花を嗜んでも、ごくごく小さく生けるのだ。これはエットレ・ソットサスにはない感覚だ。

今夜とりあげた一冊は『モノからモノが生まれる』であるけれど、どの本でもよかった。堅実にムナーリ・メソッドを学びたいのなら、ハーバード大学カーペンター視覚芸術センターで講義した『デザインとヴィジュアル・コミュニケーション』(みすず書房)がいいだろうし、シンボリックにデザインを論じたものなら『芸術としてのデザイン』(ダヴィッド社)がいいだろう。深澤直人の「偉大なデザイナーはたくさんいる。しかし、偉大なデザインの先生はブルーノ・ムナーリだけかもしれない」という帯が付いた『ファンタジア』(みすず書房)も、さきほど紹介したように、真の想像力の正体を知るにはもってこいだろう。

が、本書は本書でちょっと見逃せない。冒頭に老子の引用がおいてある。「生而不有 為而不恃 功成而弗居」という一節だ。これは、「生じて有せず、為して而も恃まず、功成って而も居らず」と読む。なぜムナーリは老子を引いたのか。

万物に美と醜を見いだしてから、人はおかしくなった。こういう美醜にとらわれていては、本当の仕事をすることはできない。仮にそのような仕事ができたとしても、そのことによって敬意を受けようなどと思わないことだ。そう、老子は言ったのだが、ムナーリはこれを、デザインが陥りがちなポピュリズムからの脱出のための惹句に見立てたようなのだ。そして、こうも書いたのである。「豪華さは愚かさのあらわれである」「家具は最小限のものでじゅうぶん」。

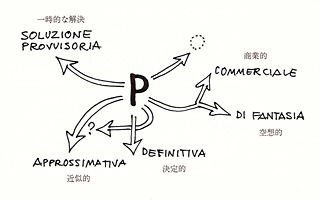

そもそもムナーリのプロダクトは、「問題P」(problema プロブレーマ)をどのように「解決S」(soluzione ソルジオーネ)にもちこむかという配列で構成されている。

この意図をごくかんたんに紹介しておこう。ここでムナーリがデザイナーたちにぜひにと奨めているのは、PをSにするデザインワークの見当にはそもそも5つの仕上げ方があって、焦ってアイディアを出す前に、そのいずれに進むかという自由に自分をおく姿勢のことなのだ。

5つの見当とは、「一時的なS」「商業的なS」「空想的なS」「決定的なS」「近似的なS」である。この姿勢のいずれかが決まらないと、諸君のアイディアはいつまでも空転する。そう、真剣に提案してくれているのだ。

とくに「近似的なS」が入っているところがムナーリらしく、ムナーリ自身もたいていは「近似的なS」をもって、Pを空想にも商業にも一時的なものにもしてみせたとぼくにはおもわれる。

以上、ごくごく気楽なムナーリ案内をしてみたが、もっと詳しくは数々の著書を見るとよい。ぼくの場合は「ブルーノ・ムナーリに関する100の事柄」というブログ・サイトを覗いたりもした。このサイトは「ブルーノ・ムナーリ研究会」が提供していたもので、とても温かくできている。