ヘーゲルと闘った。

共感と共苦を哲学した。

ゲーテとワーグナーとニーチェを

揺さぶった。

このミットライトの意志哲学を、

いま、仏教徒はどう読むか。

デカンショというのは「デカルト、カント、ショーペンハウアー」の「デ・カン・ショ」である。旧制高校時代にハヤった唄で、寮生活している猛者たちがデカルト・カント・ショーペンハウアーを読み暮らして、あとはままよと学生生活を謳歌した。本来のデカンショ節は、丹波篠山地方の杜氏歌あるいは盆踊り歌で、それを大正の旧制高校の連中がデカルト・カント・ショーペンハウアーにこじつけた。もとは「出稼ぎしょ」だったようだ。

旧制高校生たちがデカルト、カント、ショーペンハウアーをどのくらい読んだのか、知らない。大正三年からシリーズ刊行された阿部次郎の『三太郎の日記』(角川選書)がベストセラーになったりしたところをみると、学生たちは青田三太郎の内面の理想にかこつけて、哲学書くらいは夜中に読んで、あとは放歌放吟したいと思ったのだろう。教養もバンカラだったのである。

ぼくは中学二年のときに背伸びして岩波文庫のデカルトの『省察』を寺町二条の若林書店で入手してみたのだが、むろん読めたはずもない。「哲学する」ということの作法をページの進行に感じたという程度のことだ。

カントについては早稲田に入って埴谷雄高を読むようになって、埴谷が豊多摩刑務所でカントを耽読したという文章に煽られて、古本をめくった。純粋理性を批判しながらも、カントの叙述があまりにも理性的であるのに、ややなじめないものを感じた。

これらにくらべれば、ショーペンハウアー(ショーペンハウエル)は妙に読みやすかった。主張もはっきりしている。読み出してたちまちわかったのは、「厭世」と「活世」とは紙一重であるということだった。なんだ、ショーペンハウアーは実に生き生きしているじゃないか。堂々としているじゃないか。そう感じた。以下に、そのショーペンハウアーは堂々としているじゃないかというところを、懐かしく摘まみたい。

ざっとした話を、まずしておこう。

ショーペンハウアーの哲学を一言でいうなら、「世界は意志の発現である」というものだ。世界そのものが意志をもつ。これが何を意味するかはあとで説明するが、「意志は世界でありうる」というメッセージになっている。意志によって世界を語ろうというのだから、たいそう勁い哲学だ。

もっとも、ここで意志といっているのは、ラテン語でいえば「リベルム・アルビトリウム」(Liberum Arbitrium)のことで、「自由意志」のことをさす。リベルム・アルビトリウムは古代ギリシアから問題にされてきたもので、必ずしも人間の意志をさすとはかぎらない。むしろ自然や世界や宇宙にひそむ力の発動を「自由意志」とみなした。

ところが、カントは「物自体」にリベルム・アルビトリウムをもちこんだのである。話はここから展開していく。

周知のことだろうけれど、プラトンは感覚にあらわれる世界は真の実在ではないと考えた。有名な『国家』に登場する「洞窟の比喩」はそのことを説明するための巧みな方便で、洞窟の中で火の前に映し出されて壁に映る影像(エイドーラ)は、ずっと洞窟にいて洞窟の全貌を知らない人間にとっては世界であるが、真の世界ではないとした。真の世界は、その洞窟を出て洞窟全体を眺める者にしか見えてはこない。そこでプラトンは、人間は目に見えていない「イデアという世界」に包まれているはずだとした。

これに対してデカルトは、物と心はひとつではなく、物質界と精神界はおのずから分断されていると見た。これまた有名な二分論(ダイコトミー)の出現である。「我思う、ゆえに我あり」の、「我思う」の精神と、「我あり」の物質性は、ただちに合流できないと見た。デカルトは、合流できないのは精神的なものと物質的なものが別々の由来のものだからとみなし、截然と分離してしまった。この截然はデカルトの哲学的犯罪とさえ言われている。

カントも大筋では二分論を踏襲した。ただし精神と物質を分けるのではなくて、感性界と悟性界とを分けた。感知できる現象は感性界に所属していて、物自体が属するのは悟性界だとした。

カントのいう「物自体」(Ding an sich)は現象の背後にひそむもので、認識の限界をこえている。知ることができないもの、それが物自体である。その知りえないものは「ヌーメノン」(仮想体)とよばれた。しかし人間は、感性界と悟性界の両方を感知していく必要がある。それなら真の認識は、感性と悟性の総合のうえに成り立つはずだとカントは考えた。

ここまでが「デカンショ」の、デとカンのところだ。ここからがショのショーペンハウアーになる。

ショーペンハウアーは、デカルトやカントが「物質界」とか「物自体」とみなしたところのものを、大胆にも「意志」(Wille)とみなした。そんなことがありうるのかというほどの、見方の転換だ。しかもこの「意志」は、世界にあまねく広がっているリベルム・アルビトリウムではなかった。もっと妙なものだった。

いや、早とちりしてはまずい。これは物活論なのではない。生気論やアニミズムを持ち出したのではない。ユングやエリアーデのように、意志にアニマやアニムスを想定したのでもない。見えている世界をふくむ感知できない世界そのものに意志があって、その一部を、人間は適当に切り取っているとみなしたのである。

このことがどういう意味をもつかは、にわかには理解しにくいかもしれない。物自体が意志だと言っておきながら、その物自体の意志が何かにあらわれるのではなくて、そこから人間が勝手な意志を切り取っているというのだから、世界の意志は人間の意志にろくなものしか提供していないように見える。そこが理解しにくい。

しかしもし、ショーペンハウアーが言うように物自体が意志ならば、世界そのものはもともと「見えない意志」なんだということになる。それを人間は一知半解に、自分の意志と思いこんでいるということになる。ショーペンハウアーの哲学が「意志の形而上学」といわれるのは、ここだった。

が、ここからがややこしい。紆余曲折がおこる。ふつう、意志といえば何事かを意図的に追求したり、意欲を抱いたりしていることをいう。けれどもショーペンハウアーがいう意志は、きわめて反理性的な意志なのだ。

誤解をおそれずわかりやすくするのなら、意志には大別して二種類がある。一般的な意味で「何かをしようとしている理性的な意志」と、他方で「無目的に人間をかりたてる非理性的な意志」とがあって、ショーペンハウアーはこの後者のほうの意志を主題とした。

先に言っておくと、このようなショーペンハウアーの意志は「意志は盲目である」というフレーズとともにかなり拡大解釈されて、フロイトに深い影響をもたらした。フロイトの「リビドー」「エス」「トリープ」などは、ほぼショーペンハウアーの意志をつきつめたものだった。

しかし、このように説明するだけではショーペンハウアーの意志の哲学はまだ、ほとんどわからない。ショーペンハウアーが「盲目の意志」に注目したのだとしたら、問題は「盲目の意志」の否定によってしか何かが始まらないと見ただろうと予想する必要がある。ここからしか「生の哲学」が切り開けないはずなのである。ところがショーペンハウアーの意志は、「原因をもたない意志」だったのだ。いわば「原意志」とでもいうものだ。因果性をもたない意志、それが「意志としての世界」なのである。

いや、そう言ったのではまだ正確ではない。第二巻でのべているように、ショーペンハウアーは、世界はそのような世界意志のなかの個別化の意志を取り出しあう抗争の場だとみなしたのだ。このようにショーペンハウアーを読むべきだということに気がついたのが、ニーチェだった。詳しいことは第一〇二三夜に書いておいたので、ここでは説明を重ねないが、今日のショーペンハウアー解釈ではニーチェ以降の解釈がたいていは前提になっている。

われわれが見聞している世界は本来の意志とは結びつかない意志、いわば意図だらけである。世界は、曲解された意図にまみれたまま形成されてきたということになる。これはありうることだろうが、もっと端的にいえば、世界は最悪なものだということになる。なんら本来の意志とは出会えないままなのだ。

そこでショーペンハウアーはまさに「世界は最悪にあらわれている」と告げた。ショーペンハウアーの哲学は、世界は苦悩と矛盾にまみれているということだったのである。すぐさま連想できるように、このような見方は仏教が確立したものと似ている。ブッダが最初に思想したことは「一切皆苦」ということだった。しかしショーペンハウアーは、この時点ではまだ仏教のことをほとんど知ってはいなかった。

では、どうしてこんな苦悩観が生まれたのか。この苦悩観はたんなる苦悩観ではなく、のちにぼくを震わせた「ミットライト・ペシミズム」というものだったのだが、ここから先は、少々、時代背景を知る必要があるだろう。そのことを挟まないと、これ以上のショーペンハウアーのディープ・サーカスを眺めようがない。

アルトゥール・ショーペンハウアーが生まれたのは一七八八年のダンツィヒである。いまはポーランドのグダニスクにあたる。そのころのダンツィヒはプロイセンの支配下の自由都市だった。一七八八年は、ヨーロッパではフランス革命がおこる一年前で、アメリカ新大陸で憲法が発効された年、日本では天明の大飢饉の最後にあたる。

父は富裕な商人だったが、プロイセンの支配を嫌って、相当な財産没収をされたにもかかわらずハンザ自由都市のハンブルクに移住した。けっこうな自由派だったのだろう。母も早々にゲーテと交流し、ワイマールで文芸に熱中するような作家気質の女性だったようだ。こういう父母のもと、ショーペンハウアーは居間に掲げられた「自由のないところ幸福はない」という額を見て、育った。

現在のグダニスクの風景

ハンブルクで四年ほどすごしたのち、父の勧めでフランス語を学ぶために、パリ旅行のあと、ルアーブルの商人の家に預けられ、その後にハンブルクに戻って哲学者のルンゲのところに通うようになった。父はあくまで商人に育てるために、こうした教養を身につけさせたかったようで、このあたりは江戸の町人哲学を思わせて興味深いのだが、父の狙いは息子を高邁に向かわせるのではなく、商人になるために深みを湛えさせたいというものだった。

少年は両親ともども一八〇三年から二年にわたってヨーロッパを滞在旅行した。オランダ、イギリスのウィンブルドン(ここで六ヵ月を過ごして英語をマスターする)、ベルギー、フランスのオルレアン、ボルドー、マルセイユ、スイス、ウィーンなどだ。二〇〇年前にしては、驚くほど贅沢で適確なヨーロッパ旅行だった。ただ、こうした旅行が情緒を豊かにしたのかというと、どうもそうではない。

この時期の旅行日記が残っているのだが、それを読むと、ペシミズムの萌芽とは言わないまでも、かなり冷静沈着に世の中を観察していたことが伝わってくる。感情の過剰な反応がない。だいたいにおいて異国の都市や文化や人間や風習を、やたら相対的に見ている。

それでもショーペンハウアーはまだ商人をめざしていたのだが、ここで思いがけないことがおこった。父が倉庫から河の中に墜落死してしまった。研究者たちの調査によってもいまなお原因不明らしいけれど、おそらくは自殺だったにちがいない。さらにこのあと、母が妹を連れてワイマールにさっさと引っ越してしまった。

十八歳になっていたショーペンハウアーはハンブルクのイエニッシュ商会に置き去りにされ、悩む。父の突然死が大きかった。あれほど自分を駆り立てた父親の死なのだ。いったい、生きつづけるとか、死んでしまうとは何のことかと深慮した。

時代は、ナポレオンがヨーロッパ各地で会戦をおこす時期に入っている。ヘーゲルはイエーナ会戦のナポレオンの行進を二階から見ながら、大著『精神現象学』を脱稿しようとしていた。

ショーペンハウアーは商人を諦め、ハンブルクを去った。それでもハンブルクの十数年は、青年の世界観にひとつの思考の母型を与えていた。この母型はハンブルクに言い伝えられてきた格言にあるもので、「地上の棲みかである大地は苦しみの谷であり、この世は害悪に満ちた町である」というものだ。この「苦しみの谷・害悪の町」が、父の死とともに、のちのちまでショーペンハウアーの心に鳴り響く。

一八〇九年秋、ゲッティンゲン大学の医学部(のちに哲学部)に入った。その試験準備が凄かった。ゴータやワイマールに移ってギリシア語・ラテン語・数学・歴史学にとりくんだ。

加えて大きな影響を与えたのは、ヴィルヘルム・ヴァッケンローダーの往時のドイツを追慕したロマン主義的魂と、ツァハリアス・ヴェルナーの運命悲劇に溢れる霊感哲学だった。司祭ともなったヴァッケンローダーは一言でいえば「魂は啓蒙や装飾と亜流を殺ぐべきだ」という考え方の持ち主で、「運命は受容されるべきだ」という哲学者である。二一歳の青年は、そうしたロマン主義と霊感を頭部のどこかにビリビリ感じつつ、ゲッティンゲン大学に入り、さらに創設されたばかりのベルリン大学に行く。

ベルリン大学の初代哲学教授は、かの愛国的な『ドイツ国民に告ぐ』を語りおえたフィヒテである。フィヒテは「学校こそが経済国家のモデルだろう」「宗教そのものが感性界の教育でなければならない」と考えていた。青年はそのフィヒテの講義と、これまた当時のドイツ哲学を代表していたシュライエルマッハーの講義、およびF・A・ヴォルフの古典語学の講義を傾聴する一方、生物学や天文学などの自然科学に没頭した。この学術的な広がりは、のちのちまで続く思索力の底辺になる。どんな知識の淵源も見過ごしたくなかったのだ。しかし、本人の表現方法としては、哲学をこそ専門にしたかった。

二五歳になった哲学学徒はベルリンを去りワイマールに戻って、ここで二人の加護によってもう少し深まっていく。加護者の一人はゲーテ、一人はフリードリッヒ・マイヤーだ。ゲーテは母との交流もあって、哲学談義から色彩論談義の若きお相手として、この哲学学徒を認めた。ショーペンハウアーは大ゲーテに認められて天にものぼる気分になっている。

マイヤーはヘルダーの弟子の東洋学者で、若き学徒を一挙にインド哲学に導いた。これはゲーテとの出会い以上に決定的だった。のちに仏教をふくむ東洋哲学の精髄に気がつくショーペンハウアーであるが、このときヴェーダ哲学とブッダの「一切皆苦」の一歩手前の納得に近づいていた。倫理学と形而上学はひとつのものでなければならないのではないかという予感が宿りはじめていた。

このあと青年はさらにドレスデンに移る。ともかく、ここまではよく動いている。ヨーロッパ中を感じ、祖国ドイツを実感している。また、そのたびにそれなりの成果を収穫した。ようするに早熟だった。たとえば二七歳のときはゲーテとの共同研究『視覚と色彩について』をまとめているし、二八歳のときには「意志」についての自分なりの世界観が、あたかも濃厚な空気のように膨らんでいくのを興奮して感じている。しだいに思索速度が加速していったのであろう。

かくて一八一九年、三一歳のとき、一気に執筆された『意志と表象としての世界』が発表されるのだ。

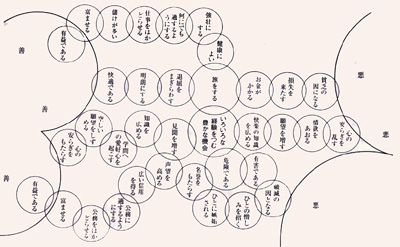

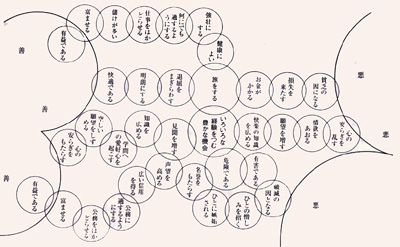

「旅をする」という概念が別の概念の範囲に多種多様に食い込んでいく様子

(『意志と表象としての世界 I』のなかの図)

だいたい、このくらいでいいだろう。実際には、このあとベルリン大学の講師の地位を得たり、教授資格をとったりするけれど、ショーペンハウアーにとっては『意志と表象としての世界』という著作こそがすべてだった。

ベルリン大学ではヘーゲルと同時間帯の講義を担当し、大半の学生をヘーゲルの教室にもっていかれ、ひどい失意に陥ったり、逆にヘーゲルとの徹底闘争を展開する決意をしたりするのだが、また、大学在籍中もイタリアに長期旅行をしたり、スペイン語をマスターしてスペインの道徳哲学バルタサール・グラシアンを研究したり、さらにはアレクサンダー・フォン・フンボルトとの強烈な出会いを体験したり(ぼくが大好きなフンボルト弟である)、あまりの集中のために右の耳が聴こえなくなったりしているのだが、そういうこともすべて、そういうことではないこともすべて、このあとは『意志と表象としての世界』の改稿や続編や続々編の思索として投入されていったのだ。

こうして一八六〇年の七二歳まで生きた。何人かの女性と短く暮らしたが、生涯を通して独身だった(そのため女性嫌いだとも喧伝され、ミソジニーの研究対象ともされた)。死ぬ前年まで『意志と表象としての世界』の第三版の校正をしつづけていた。

ついでながら日本では、明治末年に、姉崎正治が『意志と表象としての世界』を、『意志と現識としての世界』として翻訳している。のちに日本主義に回帰した姉崎は、「ショーペンハウアー協会」を設立した哲人パウル・ドイッセンの弟子だった。

では、ざっとまとめて説明しておきたい。

ショーペンハウアーの哲学は「意志の哲学」であって、「存在の倫理学」である。その意志と存在は、第一には「共感」によって支えられている。第二に、この共感を動かす動機は「同情」(シンパシー)にある。第三にこの共感と同情は「共苦」(ミットライト)によって世界にあらわれてくると、みなされた。

これが大筋だが、意志や存在によって何を議論したいのかというと、「世界」があらわれることに、人々を招こうとした。ショーペンハウアーは、その「このように世界があらわれている」ということを、「表象」(vorstellung)とみなした。表象とは、人間の知覚にもとづいて意識にあらわれる外界のイメージのすべてのことで、ドイツ語では、語源的には「私の前におかれるもの」とか「私が前におくもの」といった意味をもつ。難しくは「再現前化」などと訳すこともある。ここからショーペンハウアーの有名な「世界は私の表象である」という言明が生まれた。

意志と存在が共感と同情と共苦をもって、世界としてあらわれてくる、と主張したのである。

しかしこれだけでは、多くの哲学の基底とそれほどちがわない。ヒュームやアダム・スミスも、共感や同情を社会を起動させる最も重要な要因と考えたし、ショーペンハウアーの出発点であり、また批判の原点ともなったカントも、共感は人間の悟性に基本的に埋め込まれているとみなした(カントはそれを「感受性」とよんだ)。

そこでショーペンハウアーは、共感や同情が「共苦」に裏打ちされていると見た。この「共苦」という見方を持ち出したところに、独特のものがある。おそらく「いじめ」や「自殺」の絶えない今日の日本人にとっても、意外なヒントをもたらすだろう。

「共苦」(Mitleid=ミットライト)とは、やや聞きなれない概念かもしれないが、この言葉にはそうとうに深い意味が示されている。

われわれは自分の苦しみというものを、自分だけの苦しみだろうと感じていることが多い。けれども、多くの苦しみ、たとえば失意・病気・貧困・過小評価・失敗・混迷・災害などは、その体験の相対的な差異こそあれ、結局は自分以外の誰にとっても苦しみなのである。苦しみは、自分の苦しみが相手の苦しみよりも強いとか深いということを、相手に押し付けることはできない。相手も同じことを言うに決まっている。このとき、われわれは「共苦」の中にいる。

そこで、ショーペンハウアーは考える。共感や同情も、その深部においては「共に苦しんでいる」ということが発動しているのではないか。われわれは自分よりも相手が優秀であったり成功したりしていることに共感するよりも、共に似たように苦悩をもっているということに共感を示すのではないか。

さらに、こう考える。そもそも世界は「共苦」を前提にしてできていて、そこから意志があらわれてくるのではないか。その意志の行方には放っておけば必ず欲望が待っていて、富裕や長寿や支配に向かおうとする。幼児だって、そうである。幼児が泣くのは自分が苦痛にあることを告げている。

やがて幼児が子供となり、子供が少年や少女になるにしたがって、苦痛や苦悩から解放されることが社会の通念だということを教えられ、そのうち欲望による支配が意志の行方になっていく。そうだとすれば、世界は当初においてその意志を、原初の苦しみは何かということを表象しているのではないか。そうだとすれば、世界は当初において「共苦」なのではなかったか、というふうに。

この考え方は、何かに似ている。そうなのだ、すでに書いておいたことだが、ブッダが「一切皆苦」を出発点にしたことと、とてもよく似ている。

ショーペンハウアーは、ここにおいてウパニシャッド哲学や仏教に急速に近づいていったのである。ヨーロッパの哲人として初めて東洋哲学の起源を観照したのだ。そして「皆苦」や「共苦」が前提であるなら、そこを端緒とする哲学がドイツにも、ヨーロッパにも、そして全世界において樹立されなければならないと考えた。

これこそは、ショーペンハウアーの「ミットライト・ペシミズム」の誕生である。共通の苦悩から共通の世界意志を見いだし、そこに新たな哲学を萌芽させること、そこに『意志と表象としての世界』の意図があった。これを、一面でいうならドイツにおける「解脱の思想」の誕生といっていいかもしれない。実際にもショーペンハウアーは、しばしば「解脱」(ニルヴァーナ)にも言及した。

ショーペンハウアーはペシミストなのだろうか。

厭世観とも悲観主義とも訳されてきたペシミズム(pessimism)という考え方は、かなり古くからあった。その世界史上での圧倒的代表はゴータマ・ブッダその人だろうが、それ以外にも、ペシミズムはのべつ表明されてきた。ギリシア神話でディオニュソスの師になっているシレノスは、「最善のことは生まれてこないこと、次善のことはまもなく死ぬことだ」と述べていたし、聖徳太子も「世間虚仮・唯仏是真」と言ってのけた。十一〜十二世紀のペルシアの大詩人ウマル・ハイヤームの『ルバイヤート』は、全編がすべからくデカダンスともペシミズムともいえる。

ペシミズムという言葉の名付け親は、イギリス浪漫主義のサミュエル・コールリッジである。「最悪の」を意味するラテン語の「ペシムゥム」(pessimum)から採った。

日本文化の担い手の多くもペシミストだった。長明、兼好、心敬、近松、秋成たちがペシミストでないわけがない。いや、ドストエフスキーだってモーパッサンだって、ランボオだってボードレールだって、漱石だって芥川だって、川端だって中上健次だって、マーラーだってシェーンベルクだって、黒澤明だってタルコフスキーだって、そうとうのペシミストだった。本物のアーティストの大半はどこかに強靭なペシミズムをもっている。とくにぼくが好きなペシミストは、エミール・シオランだ。シオランは「涙ぐむことだけが福音である」とした。

こうしたペシミズムは、しばしば「厭世主義」とか「悲観主義」と訳されてきたが、この訳語はあやしい。オプティミズム(楽観主義)と比較されすぎている。ペシミズムは厭世主義なのではない。むしろ「事前最悪主義」なのであって、ペシミストは世間を厭っているのではなく、こんなものは最悪だと突き放しているだけなのだ。世間がくだらないというのではない。世界はそういうくだらない世間しかつくれないと見切ったのだ。ブッダの「一切皆苦主義」とは、このことだ。それゆえペシミストはブッダがまさにそうであるけれど、世界の再生や心の安寧は「苦しみ」を直視できないところからはおこらないと洞察したわけだった。

ショーペンハウアーも、そうだった。しだいに本来のペシミズムの只中において世界を認識し、そこにありうるのは「解脱の可能性」でしかないだろうと見たのであった。それは意外にも、ヨーロッパ哲学史上最初の「生の哲学」の開示というものになる。

われわれにとって最も悲しいことは、死ではない。死は存在が立ち向かう歩みにおいて、不断に延期された一線にすぎない。だいいち、死は少なくとも退屈ではない。

ぼくが大嫌いな言葉に「幸福」とか「ハッピー」がある。ショーペンハウアーもそういう感覚をもっていたらしく、もしも幸福というものを定義するなら、何かが欠けている状態のこと、すなわち「欠乏こそが幸福なのだ」と書いた。逆に、何かが容易に手に入った状態が持続すると、かえって恐ろしい空虚と退屈がやってくる。そして新たな欠乏を探索しないかぎりは、この空虚と退屈は覆らない。

そう見ればわかるように、幸福的なるものは、実のところは「苦の慰謝料」なのである。だから幸福は高くつく。これに対して、苦しみは世界の意志のそもそもの発露であって、そのことを理解できるなら、そこからこそ救済も安寧もおこりうる。

ショーペンハウアーが父の死をはじめとして観察した世界は、ちっぽけなものではなかった。ナポレオンの支配から凋落まで、ロンドンからウィーンまで、それなりのスケールと劇的性をもっていた。しかしそれらは、しょせんは五十歩百歩なのだ。いくらそれぞれの因果に理由を与えても、世界がリアルであると見るかぎりは、苦悩が去ることはない。幸福がいつまでも続くとはかぎらない。

かくてショーペンハウアーは「解脱」による意志の哲学の確立に向かうことを決意する。そして「生の意志」があるとするのなら、おそらくは倫理的な解脱感か、もしくは芸術的な解脱感をもつしかないのではないかと、まさにペシミスティックに断じたのである。これはのちにニーチェを狂喜させた断定だった。ニーチェはただちにソクラテスやプラトンを理論的オプティミズムと批判した。それよりも実践的ペシミズムのほうがよっぽど理性的であり、実践的であると確信するようになった。

『意志と表象としての世界』では、第三巻が芸術的解脱の可能性に割り当てられている。そこでは、イデア、美、崇高、自然、天才、かわいいもの、建築、音楽、性格、模倣などが議論され、おそらくは真の芸術行為が「共苦」を媒介にした世界意志の発現として、最も可能性に満ちたものだろうと結論づけるのだ。

このショーペンハウアーの結論に賛同したのは、ニーチェだけではなかった。ワーグナーも心酔した。ワーグナーは詩人のゲオルク・ヘルヴェークから『意志と表象としての世界』を見せられて強烈な感銘をうけ、四回にわたって読み耽った。のみならずショーペンハウアーその人をオペラ『さまよえるオランダ人』に招待し、批評家が『ニーベルングの指輪』はショーペンハウアーの真似事ではないかと皮肉ったときも、むしろそれをこそ自分は実現したかったのだと言ってのけた。

たしかに『ニーベルングの指輪』の最高神ヴォータンの諦念と、その後の「世界の没落」というテーマの進行は、ショーペンハウアーそのものである。それが『さまよえるオランダ人』から『ローエングリン』に及んで救済をテーマにしていくあたりも、かなり酷似する。ワーグナーこそはニーチェに先行する最初のショーペンハウアーの継承者だった。

ショーペンハウアーのペシミズムは、「世界は私の表象である」という言明にも示されているように、あくまで「私」を残響させた解脱の展望だった。「滅私」や「無我」までは持ち出さない。ここに、ショーペンハウアー哲学の限界もある。そこは仏教哲学の核心そのものとは異なっている。

それでもショーペンハウアーは第四巻の最後の最後のところで、ついに「無」(Nichts)を持ち出した。そして、こう書いた。「意志を完全になくしてしまった後に残るところのものは、まだ意志に満たされているすべての人々にとっては、いうまでもなく無である。しかし、これを逆にして考えれば、すでに意志を否定し、意志を転換しおえている人々にとっては、これほどにも現実的にみえるこのわれわれの世界が、そのあらゆる太陽や銀河を含めて、無なのである」。

ショーペンハウアーは、この最後の一文に次のような脚注をつけた。「これこそ仏教徒のいう般若波羅蜜多なのではないか。認識の彼岸に到達した世界意志なのではないか」。

いま、ショーペンハウアーを読む者はあまりいない。それは今日、思想としての大乗仏教にとりくむ者がきわめて少ないということにつながっている。しかし、姉崎正治が『意志と現識としての世界』(博文館)を翻訳刊行したころは、鴎外も花袋も泡鳴も、清沢満之も西田幾多郎も鈴木大拙もショーペンハウアーに熱中したものだった。

トーマス・マンを読みたいなら、ショーペンハウアーを読んだほうがいい。芥川龍之介や太宰治に何かを感じたことがあるのなら、その奥にショーペンハウアーがいることを覗いてみたほうがいい。ヴィトゲンシュタインも、実はショーペンハウアーなのである。

やっぱりミットライト・ペシミズムが必要なのだ。ミットライト・ペシミズムの〝共感と共苦の同時感覚〟がわからないで、世をはかなんだり、自己意識に溺れたり、世の中に文句をつけたりするのは、あまりにも杜撰だ。また、数滴のミットライト・ペシミズムがなくて、頹廃やアヴァンギャルドをわがもの顔でかこつのも、かなりぐさぐさなことなのだ。

ショーペンハウアーの全集は白水社が刊行している。全十四巻、別巻に伝記・評伝・解説。ぼくは初めて世田谷三宿でアパート暮らしをしたとき、一ヵ月に一冊ずつ入手して、パートナーと競うように読んだ。目を通した参考になる書籍はそんなに多くない。定番はゲオルク・ジンメルの『ショーペンハウアーとニーチェ』(白水社)、エドゥアール・サンス『ショーペンハウアー』(文庫クセジュ)、アルフレッド・シュミット『理念と世界意志 ヘーゲルの批判者としてのショーペンハウアー』(行路社)などだろうか。

仏教との関係は湯田豊『ショーペンハウアーとインド哲学』(晃洋書房)、ヴィトゲンシュタインが受けた影響についてはデイビッド・エイブラハム・ワイナー『天才と才人』(三和書籍)、ニヒツ(無)については橋本智津子『ニヒリズムと無』(京都大学学術出版会)、ポストモダン思想からの見方としては鎌田康男ほか訳著『ショーペンハウアー哲学の再構築』(法政大学出版局)などがある。気が向けばラルフ・ヴィーナーの『笑うショーペンハウアー』(白水社)を読まれるといい。最後に一言、「デ・カン・ショ」は「ショ・デ・カン」の順に読むのがいいだろう。

晩年の肖像と自筆サイン

附記¶ショーペンハウアーの著作は多い。白水社の『ショーペンハウアー全集』で全14巻がある(新版では全16巻)。『意志と表象としての世界』はそのうちの6巻ぶんにあたる。

そこでお薦めは、西尾幹二が訳した「世界の名著」45巻目の翻訳だということになるのだが、最近は今夜提示した赤と白のブックデザインの「中公クラシックス」にそのまま入った。コンパクトな3分冊なので読みやすいだろう。

参考になる書籍はそんなに多くない。定番はゲオルク・ジンメルの『ショーペンハウアーとニーチェ』(白水社)、エドゥアール・サンス『ショーペンハウアー』(クセジュ文庫)、アルフレッド・シュミット『理念と世界意志・ヘーゲルの批判者としてのショーペンハウアー』(行路社)などだが、ここでは、湯田豊『ショーペンハウアーとインド哲学』(晃洋書房)、ディビッド・エイブラハムワイナー『天才と才人・ヴィトゲンシュタインへのショーペンハウアーの影響』(三和書籍)、梅崎光生『ショーペンハウアーの笛』(新樹社)、橋本智津子『ニヒリズムと無』(京都大学学術出版会)、鎌田康男『ショーペンハウアー哲学の再構築』(法政大学出版局)など、いかが。とりわけラルフ・ヴィーナーの『笑うショーペンハウアー』(白水社)など!