父の先見

思索社 1986

Karl R. Popper and John C. Eccles

The Self and Its Brain

[訳]西脇与作・大西裕

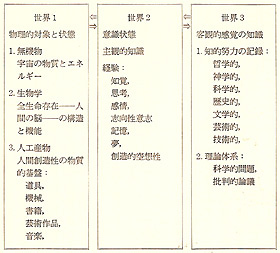

世界は三つある。

世界1は物理的な世界である。ここには素粒子、水素、土星、海、すみれ、シダ、リンゴ、啄木鳥、チンパンジー、胃腸が含まれる。

世界2はわれわれの心や意識の世界である。歓喜、食欲、嫉妬、生きている実感、疲労、劣情、恋、嘔吐感、呆然、死の恐怖が含まれる。

世界3は世界2が生み出した所産のすべて、知識のすべてによって構成されている世界である。すべての科学と技術、すべての記号と言語、人間をめぐる大半の哲学と思想と文学と芸術が世界3をつくっている。バッハもゲーテもカミュもここにいる。

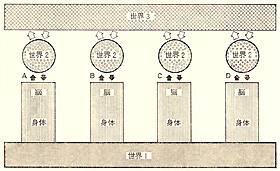

これらのうちのどれかが虚偽だとか虚構だということはない。三つの世界はそれぞれちゃんと実在していて、それぞれ相互作用をおこしているはずだ。ところが、その相互作用のことをまだ誰も説明しきれていないままにある。

われわれとわれわれをとりまく世界を、大鉈をふるって世界1・世界2・世界3に分けたのはカール・ポパーだった。ポパーはウィーン生まれで、一九二〇年代にはウィーン大学で数学や理論物理学をやっていたので、ウィーン学団の周辺にいた科学哲学者なのだが、このムーブメントにはなじまなかった。発見的論理や論理の発見をめぐる「境界設定」(demarcation)や「反証可能性」(falsifiability)のほうに惹かれていった。その成果が一九三四年の『科学的発見の論理』(恒星社厚生閣)になる。

ポパーの世界の分け方に疑問がないわけではない。たとえば世界2は世界1がつくりだしたのではないかと見ることもできる。脳が生み出す意識はもともとは神経伝達物質などの脳内物質の分子的作用によるのだろうから、意識や心は世界1がないと成り立たないだろう。

ポパーは物質が意識をつくっているとみなしているようで、ぼくもこれを「物質が意識を帯びた」というふうに表現してきたが、しかしその逆に「意識が物質を帯びる」ということもありうる。また、世界3はその世界1がつくりだした世界2の投影なのではないかとみなすこともできる。たとえば言葉も脳がつくりだしているはずだろうから、世界3は世界2の反映なのである。

こういう見方を物質要素への「還元主義」だとして片付けるのは容易である。とくに、何もかもを世界1が用意したとは、やはり決めがたい。プリゴジンがあきらかにしたように、生命の誕生は宇宙で平均的におこっていることではなく、熱力学的には宇宙の平均値から遠く離れた非平衡の系にのみ特有された非線形の現象なのである。

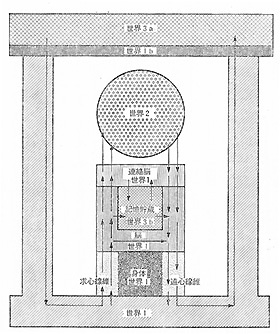

ポパーはそうとまでは還元主義的な解釈をこきおろさずに、世界3もまた客観的な実在世界であることを証明しようとしてきた。本書はそのための仮説を、大脳生理学者のジョン・エクルズが脳の科学をあかし、ポパーが世界3を説明することで、この二人の仮説によって「心身問題」のありかたを議論しようとしたものである。もっと端的にいうなら、エクルズとポパーは「世界2を通して世界3は世界1にはたらきかけることができるのではないか」という可能性を問うた。

この世界2に「自我」がかかわるのである。ここで自我といっているのは仏教が問題にするような固定的な自我のことではなく、西洋的な自己(self)のこと、もっと広く動きまわっている自己一般のこと、つまりは「心」のことをいう。

ポパーは「知識は観察から始まる」という立場をとっている。ただしすべての知識が観察を起源にしているのではなく、観察によって修正可能になったり反証可能になったりするような、それ以前の知識もなければならない。

エクルズはそもそも「生きることの全プロセスが学習である」という主張をしているので、あえて学習された知識に前提的な知識と事後的な知識を分ける必要を感じない。この二人のちょっとした見方のちがいが、この本をおもしろくさせた。二人はすれちがったり、歩みよったりして、なんとかして世界2がどのように確立されたかをあれこれ推理した。しかし世界2の確立、すなわち自我の発生がうまく問題にできるためには、世界3とは何なのかがわからなければならない。二人は悩みに悩みぬく。

エクルズのほうは「われわれは何者なのか。このことこそ科学が真に答えるべき唯一の課題である」と確信しつづけてきた脳科学者なので、この悩みにはけっこう嬉しそうだ。けれども、嬉しがってばかりもいられない。面倒な問題は、物理的な脳が世界1にあり、心理的な脳が世界2にあって、その脳の活動がもたらすすべてが世界3に所属するということなのである。

ポパーは世界2としての自己意識は、基本的には「作成」と「照合」をしているのだと考える。つまり推測と反駁をくりかえして知識を編集構成しているのだと見る。それが世界2の外側に世界3としての知識世界をつくってきたのだろうと見る。

エクルズはそのように見る前に、そもそも世界1の生物世界に世界2の意識が到来したプロセスに注目すべきだと考えている。たとえば植物は土地に固着して、生長と膨圧以外のどんな反応もあらわすことなく生きている。それに対して動物はさまざまな刺激に対して反応をする。この「刺激―反応」(S-R)のくりかえしが原始的な神経系を生じさせていったにちがいない。ついで無脊椎動物や昆虫があらわれて少しは神経系を発達させたけれど、むろん意識などまで生じない。たとえば「痛み」は刺激として反応できるけれど、それを動物たちは「痛み」とは感じない。

脊椎動物はどうかといえば、前脳が嗅脳である魚にはとうてい大脳が感知しているようなことはおこっていない。ところが鳥類や哺乳類の脳になると、刺激―反応系をこえたしくみがうっすらと見えてくる。ただしエクルズは、これらとてとうていヒトの脳に生じた意識とはまったくちがっていると見る。イヌやサルや類人猿においても神経系はそうとうに発達したとはいえ、ある一点においてヒトの脳がもたらしたものとはまったく異なっている。なぜなのか。それは「脳が言葉をつくりあげた」という出来事がおこったからである。

つまり、ヒトにおける自己意識の発生は、世界1のある段階が言葉をもった瞬間に世界2に飛び移った事件と深くかかわっていそうなのである。自己は言葉がなければできなかったのではないか。そう考えざるをえないのだとエクルズは告げる。しかし、難問がのこった。そうだとすれば、いったい言葉は世界2に属するのか、それとも世界3との関係で確立されたのかということだ。

脳の劇的進化において、「言葉が先」か「意識が先」かということを、二人は結論づけられなかった。よくいえば、むしろ結論づけないようにしたのであろう。そのかわり、言葉の意味を把握する大脳の中枢(おそらくウェルニッケ中枢)は世界3と接触していなければはたらかないことを指摘した。

もしそうならばと、ポパーは次のように考えた。世界1の神経系の劇的変化のどこかで言葉にもとづく自己意識が発生していった瞬間から、世界3がヒトの外部にあらわれて、それよって世界1と世界2が対応するように見えはじめたのではないかというふうに。この「対応するように見える」ということが、実は自己意識の本体ではないかというふうに。

しかしエクルズは注文を出す。世界1の脳には言葉以前から記憶が蓄積されているのだから、言葉の発生は、この世界1の記憶データを“解釈”するためのデバイスであったはずで、だからこそそのデバイスにもとづいた記録が外部世界3の知識になっていったのではないかというふうに。記憶痕跡が1から2へ、2から3へとトレードされていったのではないかというふうに。

二人の見解は平行線になったのではない。ここで二人はついに歩みよっていく。世界1と世界2と世界3は、われわれがまだ気がつかない「共通モジュール」や「複合パターン」のようなもので相互作用をおこしているのだとみなしたのだ。

本書から窺い知れる展望はだいたいこんなところまでである。さしものポパーもエクルズもこれ以上の仮説は提案しなかった。しかし本書を読んだころのぼくにとっては、これでも充分だった。なぜなら少なくとも、次の四つの考え方をきっぱりゴミ箱に捨てる気になったからである。

(1)万物は世界1である。

(2)万物は世界2の投影である。

(3)万物は世界3でしか議論できない。

(4)万物は世界1でも世界2でも世界3でもあらわせない。