父の先見

ぺりかん社 1999

平成になって「趣味の水墨画」という雑誌が創刊され、そこに本書のもとになる「本朝水墨画人伝」が連載された。あきらかに村松梢風の名著『本朝画人伝』(964夜)を意識していた。2年ほどつづいた。それが本になった。

改題して『墨絵の譜』となったのは好ましい。サブタイトルが「日本の水墨画家たち1・2」。雪舟から始まって、相阿弥・永徳・等伯・宗達・光琳をへて、応挙・若冲・蕭白・蘆雪とたどり、大雅・蕪村らの文人画を鉄斎でしめくくり、明治からは御舟と大観だけを入れている。24人が入選である。

まあ、こういう選抜はいろいろあるもので、その気になればいくらでも入るし、いろいろ落とせもする。著者は近世絵画史の専門家だから、詳しいことを知りたければ、『江戸の画家たち』や『江戸の絵を読む』で遺漏を補えばよい。また、本書自体がそれぞれの代表作を採り上げながらも、その解説では前後の画人を補って、それなりの流れがわかるようにも配慮されている。それなりに便利につくってあるというところだろう。それよりもこの手の本は、どこを批評家として評価したのか、そのことがちゃんと言葉になったのかという点が押さえられていれば、画人の選抜には文句はないのである。

もっとも本書では黙庵霊淵と玉宛梵芳(宛は田扁が本字)、浦上玉堂と速水御舟が入っているのが多少の趣向で、とくに玉堂はぼくが20年ほど前から凝っていたので、くすぐったい。当然だが、富岡鉄斎が入っているのは肝心なところだ。

日本の水墨画家については、ぼくも『山水思想』(五月書房→ちくま学芸文庫)である程度は追いかけたので、語りきれずに言いたいことはまだいくらでもあるのだが、最近つくづく思うのは、このようなことを「和ブーム」やら「ジャパン・クール」に沸く連中がちゃんと知ってはいないということのほうだ。

おとといも内田繁(782夜)さんに頼まれて、お茶の文化についての連続講演のひとつを引き受けたのだが、川喜田半泥子(1179夜)の茶碗を紹介するため、和漢の境をまたいだ美意識の歴史として、謝赫の「気韻生動・骨法用筆・応物象形」にはじまる「画の六法」、荊浩の「気・韻・思・景・筆・墨」をめぐる「画の六要」、その背後にあった中国水墨山水の「神品・妙品・能品」からどのように「逸格」という美意識が出てきたのかといった話をしたところ、半泥子をちゃんと見ていなかった茶の湯派が多かったのはともかくも、「和漢の境をまたぐ」ということによって日本の逸格が生まれてきたことについて、どうもさっぱり見当がつかなかった諸姉諸兄が多いようだったのは、至極に残念なのである。

本書では相阿弥のところで「和漢の境をまぎらかす」という見出しをあてているのだが、日本の墨絵においては、連歌や茶の湯と同様、ここのところがやはりキーポイントなのだ。

では、ざっと紹介しておこう。

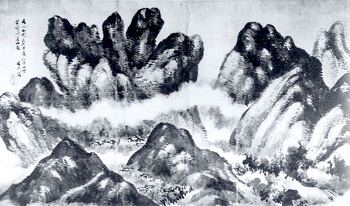

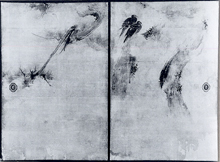

最初は雪舟(1420~1506)だが、ここにすでに「和漢の比較と融合」とが始まっていたこと、『山水思想』にも詳しく書いておいた。76歳のときの『破墨山水』が日本の水墨山水が絶妙になっていく端緒なのである。黙庵霊淵(生没不祥)は元に約20年赴いて客死した。「牧谿の再来」といわれた。

玉宛梵芳(生没不祥)は春屋妙葩や寂室元光に参禅して、詩文を義堂周信に師事した。これだけの師についたのだから詩文は申し分ないのだが、絵筆のほうも悪くない。応永年間の作品が遺っていて、のちに“墨蘭の梵芳”と称えられただけあって(桑山玉州『絵事鄙言』)、蘭や蘭竹を描いたものに格別の墨味がある。将軍義持に南禅寺の住持をおしつけられたものの、なんとかそこからの脱出を窺って、ついに隠逸をはたしたあたりも、梵芳の面目だ。『蘭菫同芳図』などその賛と相俟ってまさに詩書画三絶である。

本書は鉄舟・如拙・物外・小栗宗湛・兵部墨渓らを落として周文(15C前半)をあげる。周文はそのうちの相国寺の如拙の弟子だった。その周文の門下から宗湛・墨渓が出た。かの心敬(1219夜)が『ひとりごと』に「心絵」(こころえ)の名人として周文の名をしるしたのは、心敬が応永年間の詩画、『柴門新月図』『芭蕉夜雨図』などの傑作群を懐かしんでいるふうがあり、とりわけ周文を筆頭にあげたのであった。心絵は「心画」とも「心之画」ともいって、現実の様子を離れて想像世界に遊んだものをいう。

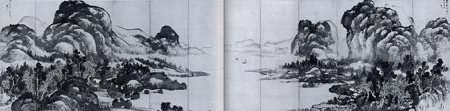

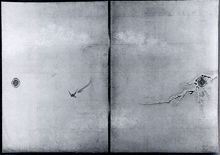

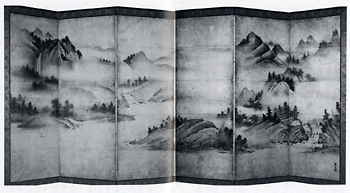

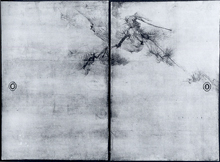

さっきも書いたように、相阿弥(?~1525)は「和漢の境」をこえた。メトロポリタン美術館に行かないと見られない『山水図屏風』六曲一双など(ときどき里帰りするが)、真行草でいえば「行体山水」ともいうべきもの、まことに柔らかい。日本の山水のソフィスティケーションがどこから始まったかといえば、この相阿弥の「行体山水」からなのである。これは父親の芸阿弥の『観瀑図』とくらべれば、よくわかる。

雪村(生没不祥)については永禄期(1558~1570)までの足跡が、ほぼわかっている。案外、多作でもある。ぼくに日本美術史を叩きこんだ衛藤駿さんが雪村の専門だったので、いくつも見させてもらったが、最初のうちは『風濤図』や『松鷹図』や六曲一双の『花鳥図が屏風』などに感心していたのが、最近は『雪村自画像』にはまっている。日本最古の本格的自画像であるとともに、そこかしこに「日本という方法」が躍如するからだ。それに、見ればみるほど愛らしい。こういう絵はなかなか描けない。

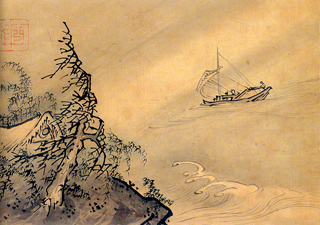

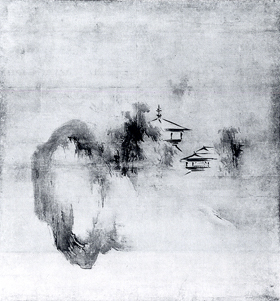

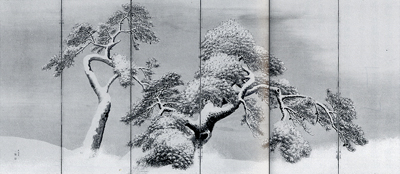

狩野永徳(1543~1590)と長谷川等伯(1539~1610)は『山水思想』に詳しく論じたので、省く。等伯は『松林図屏風』の前に、とくと円徳院の『山水図襖』を見たほうがいい。その理由も『山水思想』に書いておいた。海北友松(1533~1615)はもっと取沙汰されるべき画人である。宮内庁がもっている『浜松図屏風』や『網代図屏風』のような定番ともいうべき近世大和絵もいいけれど、ぼくはやっぱり禅居庵の『松に叭々鳥図』や建仁寺の『楼閣山水図』なのだ。裂帛の気合が余白のほうにこもっている。

次の狩野探幽(1602~1674)については、10年ほど前に東博でずらりと並んだ作品群を見て、うーん、これは無視できないと見方を変えた。探幽は永徳の次男孝信の子で、宗家の貞信が早逝したので実質狩野派を代表し、法眼・法印として徳川前期の総帥となった画人だが、そんなことより、あれほどに組織絵画をものすると和漢いずれも達人の領域で、それゆえ一人でさらりと描いた絵も、もいささかも俗ッ気というものがない。これはあなどれまい。本書では『笛吹地蔵図』を褒めているが、名古屋城上洛殿の三之間の水墨も絶妙だ。

俵屋宗達(?~1642)では、『枝豆図』と『子犬図』とをここでは挙げておきたい。『枝豆図』は付立(つけたて)の一本の筆で描いていて、それがどこも輪郭にならずに面になっている。こういう線を面にしてしまう“影法師のような筆画”が描けるのは、当時は宗達しかいなかった。宗達とともに尾形光琳(1658~1716)も、いくらも言いたいことがあるけれど、今夜は割愛しておく。

ここから2巻目に入るのだが、円山応挙(1733~1795)は京都の呉服屋などに育ってしまうと、「四条円山はうますぎるわな」という話ばかり、実はちゃんとその絵が見えなくなるもので、あらためて見直さなければならなかった記憶がある。実は上田秋成(447夜)なども、「応挙が世に出て写生をはやらせたから、京中の絵がみんな一手になってしまった」(『肝大小心録』)と慨嘆するのだ。

けれども応挙の写生は日本を変えたともいうべきで、とくに円満院の祐常法親王が本草学のあれこれを刷りこんでからは、日本の絵に標(しるし)の「本と末」(つまりは本末)ができた。たとえば『雪松図屏風』だ。応挙の本来こそ、その後の日本画の系譜をつくった。

ちなみに老婆心ながら、長沢蘆雪(1745~1799)が応挙の門人のなかの主要メンバーだったこと、曽我蕭白(1730~1781)が伊勢や松阪を遊歴しながらも京都の画壇を応挙や伊藤若冲(1716~1800)らと対抗していたことなど、存外に知られていない。ついでにまた老婆心で言っておけば、応挙も若冲も最初は狩野派に学んでいた。

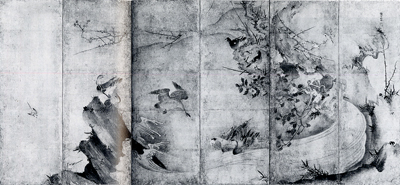

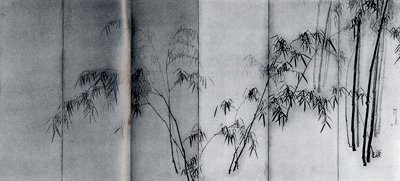

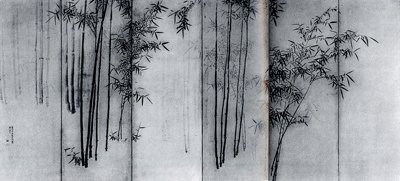

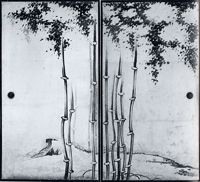

では今夜は、応挙の『雨竹風竹図屏風』と若冲の『竹図襖』と蘆雪の『竹に仔犬図襖』をもって、三様の“墨竹の画境”というものを見比べてもらおう。

池大雅(1723~1776)と与謝蕪村(1716~1784)は、二人で『十便十宜帖』を共作(競作)したこともあって、しばしば並び称されるのだけれど(実際の交流は少ない)、この二人のどちらに加担するか、どちらに軍配をあげるかは古来好き嫌いが激しく、田能村竹田は「大雅を正とし、蕪村を譎とする」という正譎論をくだした。けれどもそれは、やっぱり絵のそれぞれによるというべきだった。

ぼくも二人のあいだを揺れ動いてきた。しかしおおざっぱにいうのなら、万端に才能を発揮したのは大雅である。西陣に生まれて16歳で扇子屋や印刻屋をおこし、親友の高芙蓉が「印聖」と崇められたのに対して、「印仙」と称ばれるほどの腕を発揮したし、柳沢淇園や祇園南海の知遇をえて、漢籍にも詩文にも通暁した。真景(=リアリズム)にも挑戦したし(『児島湾真景図』など)、それでいてどこまでも「軽み」に遊ぶ飄逸にもなれた(『柳下童子図屏風』など)。ぼくは『山水思想』にぬけぬけとした『洞庭秋月図』を入れた。門下に木村蒹葭堂・桑山玉州・野呂介石が出たのもむべなるかな。

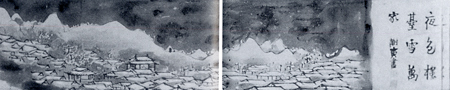

これに対して蕪村は、和漢をまたいでいるのはもとより大前提であるのだが、やはりそのうえでの俳諧画人なのである。だからぼくは最初のうちはずっと蕪村のほうが好きだった。とくに東山連峰を走らせた『夜色楼台図』や李白の詩に思いを馳せた『峨眉山露頂図巻』がたまらなかった。そのうち南画や文人画の趣向にふれるにつれ、蕪村はたとえば「己が身の闇より吼えて夜半の月」と俳諧の賛を加えた『狗子自画賛』などに惚れるようになり、これで蕪村に遊べたかと思っているうちに、するすると、それなら大雅の飄逸も見逃せないというふうにトランジットしていったのだった。

が、「白梅に明くる夜ばかりとなりにけり」なんて辞世を知ると、こればかりは大雅は蕪村に敵うまいとも感じたのだ。

実はそのように大雅と蕪村を揺れ動いているうちに、つつ・つつっと思わず深入りしてしまったのが浦上玉堂(1745~1820)だった。そしておおきに脱帽した。玉堂こそは逸格の人だったのである。そもそも武士としての身分を捨てている。それが50歳。わが子に春琴・秋琴と名付け(こういうネーミングはまねできない)、この16歳と10歳の二人の子を伴って脱藩(備前池田藩)した。

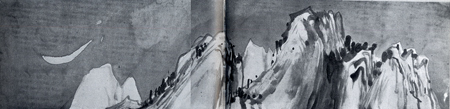

絵は、むろん『東雲篩雪図』がものすごい。が、『青山紅林図』もとんでもない。そしてさらに、ぼくとしては『山水図詩書画』こそが理想の理想なのである。見てもらえばわかるだろう。

寛政文晁とか烏文晁といわれた谷文晁(1763~1840)をおもしろいと思ったのは、『アート・ジャパネスク』を夢中で編集しているときだから、1982年くらいのことだったろうか。

そのころぼくは根岸という町に凝っていて、文晁が根岸の出身であることが妙に親近感をもたせ、さらに下谷の画房「写山楼」で二七の会日(かいじつ)を続けていたことに、感心した。下1ケタが二と七になる日に門人に画業を教えるための集いを開いていたのだ。つまりぼくは、文晁の「塾のありかた」に関心をもち、そこから亜欧堂田善や渡辺崋山(1793~1841)らが輩出したことに興味が移り、やっとその夥しい作品にふれたのだ。

ただし、文晁はどう見ても着色画のほうがいい。艶然としている。水墨のほうは3メートルにおよぶ『瀑布図』や『彦山真景図』が好きではあるが、さあ、それをもって「溌墨の文晁」と言っていいのかというと、いささか疑問がのこる。

文晁に習った崋山については省き、また富岡鉄斎(1837~1924)については『山水思想』にも書きこみ、そのうちさらに一夜を別して千夜千冊したいので、また省く。ただ鉄斎の絵をここに掲げないのでは画竜点睛を欠くだろうから、ここではただ1点、『小黠大胆(しょうかつだいたん)図』をあげておく。猿が大鯰を瓢箪に入れようとしているもので、こうじゃなければ鉄斎の瓢鮎図ではない。

本書はこのあと、早逝した速水御舟(1849~1935)と長寿をまっとうした横山大観(1868~1958)を入れる。御舟は松本楓湖の安雅堂の画塾で学び、同門の今村紫紅とともに切磋琢磨したのだが、菱田春草の38歳、紫紅の37歳についで、42歳で他界した。が、それぞれ哀惜すべき画風であって、御舟においては『池上小戯』と『木蓮』と『秋茄子』の清浄清冽が言葉をこえている。

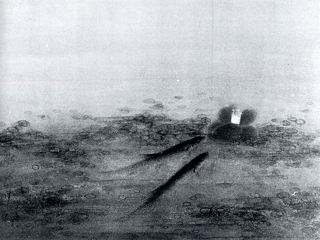

大観のことは、いまは何かを語るに至らない。というのも、今年は六本木の新国立美術館に大観展をつぶさに見て、大きく考えこんでしまったからだ。『生々流転』を何度行ったり来たりして眺めたことか。それがまだ抜けてはいないのである。そのあと近藤啓太郎の『大観伝』を読み、それがつまらなかったのもよくなかった。もう一度、ぼくは岡倉天心(75夜)とともに大観をやりなおす必要があるようなのだ。なぜなら大観をどう語るかということは、近現代日本の"忘れもの"をどう思い出させるかということ、そのものであるからだ。