父の先見

裳華房 1990

編集:山崎公子

装幀:吉永聖児

1965年、京都大学の西田利貞がタンザニアのタンガニーカ湖のほとりにあるマハレの野生チンパンジーの調査を始めた。この調査は1961年に京大のアフリカ類人猿学術調査隊が始めたもので、第1次〜3次の隊長が今西錦司(636夜)、4次〜6次の隊長が伊谷純一郎だった。

西田は新たにカンシアナ・キャンプと名付けられた区域を担当し、数々の業績を残している。マハレはその後の1985年から国立公園に編入された。タンガニーカ湖の対岸からはザイールが見えるらしい。

新たなマハレの調査隊長は西田利貞や加納隆至だった。そのキャンプにこれまで、川中健二・長谷川寿一・上原重男・増井憲一・長谷川眞理子・高畑由紀夫・高崎浩幸・中村美知夫らがかかわり、全体を伊谷が見守っていた。

ぼくはこれまで、この伊谷=西田チームに好意をもってきた。なんだか好きなのだ。この人たちの研究の姿勢のようなものや、それぞれがサルっぽいものに向けて醸し出している包括的な雰囲気のようなものに、「オムライスはともかく好きだ」「やっぱりラフマニノフだ」「何度だって宮古島に行きたい」というような気分で、好意をもってきた。

こういう好意や好感は、その理由をうまく説明できないものなのだが、きっと幼児のころすでに、あの子は好き、あのおばさんは嫌いといった感覚をもつことに近いのだと思う。

それはともかくとして、そのマハレでの何度目かの調査隊に本書の著者の若い早木が加わった。1981年の夏だったという。この年は西田の記念すべき一冊『野生チンパンジー観察記』が中公新書から刊行された年である。16年間にわたる調査の成果がまとまっている一冊だ。早木はその81年から4度にわたってマハレを訪れ、主にチンパンジーの子供の行動観察に寄与した。

本書はその早木が「チンパンジーたちの行動の中になにかしら懐かしい匂いのするものを感じ」、それが「私たちの身体に刻み込まれていながらも何か別の力によって覆い隠されているもの」のように思われて、いささか「妄想をたくましく」して綴ったものである。執筆は伊谷の勧めだったという。

現在、地球上には約180種の霊長類がいる(いや、200種以上だという説もある)。われわれヒトもそこに数えられている。われわれは動物的にはまさしく霊長類(Primates)の一員なのである。

霊長類は原猿類と真猿類に分かれ、ヒトはその真猿類のヒト上科に属する。ヒト上科にはテナガザル科(小型類人猿)、オランウータン科(大型類人猿)、そしてヒト科が入る。チンパンジーはどこにいるかというと、次の簡単な一覧表のうしろのほうにいて、ヒト科と並んでいる。諸君がどんな霊長類に親近感をおぼえるのか、下のプロフィール一覧で確かめられたい。

霊長類(目)

原猿類(亜目)

キツネザル上科 キツネザル科‥‥‥ワオキツネザルなど

インドリ科‥‥‥‥インドリなど

アイアイ上科 アイアイ科‥‥‥‥アイアイ

ロリス上科 ロリス科‥‥‥‥‥ロリス、ガラゴなど

メガネザル上科 メガネザル科‥‥‥ニシメガネザルなど

真猿類(亜目)

オマキザル上科 マーモセット科‥‥ピグミーマーモセッ

トなど

オマキザル科‥‥‥リスザル、ホエザ

ル、クモザルなど

オナガザル上科 オナガザル科‥‥‥ニホンザル、コロブ

スなど

ヒト上科 テナガザル科‥‥‥フクロテナガザルな

ど

オランウータン科‥オランウータン

ゴリラ

チンパンジー

ピグミーチンパンジ

ー(ボノボ)

ヒト科‥‥‥‥‥‥ヒト

カレンダーのほうで見てみると(分子時計によるカレンダー)、ヒト上科からテナガザル類が分岐したのが1600万年から2000万年前のことである。その後、そこからオランウータン類が分化して、そのあと800万~500万年前から、ゴリラ、チンパンジーなどのアフリカの大型類人猿とヒト類(つまり人類)とが分岐した。

一言でいえば、約700万年前のあたりでヒトとチンパンジーが分岐したわけだ。それまでは“何か”が一緒だった。それかあらぬか、チンパンジーやピグミーチンパンジー(ボノボ)には、パン・トログロディテス(Pan troglodytes)とかパン・パニスクス(Pan paniscus)という学名がついている。パンというのはギリシア神話の半人半獣神のパン(パーン)のことだ。ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』の旋律にも乗っている。パンはいわば700万年前から「笛を吹いていたサル」なのだ。

一方、DNAのゲノム解析で見ると、チンパンジーはヒトの半人なのではない。チンパンジーのゲノムの塩基配列では半人どころか、ヒトゲノムとはわずか1・23パーセントしか違わない配列になっている。ヒトは98パーセントのチンパンジーであり、チンパンジーは98パーセントの人類なのである。

分子人類学のジョナサン・マークスの、そのタイトルもずばり『98%チンパンジー』(青土社)という本には、このような推理がどのくらい妥当であるのかという、興味深い議論がなされている。

それはともかく、われわれはリスザルやニホンザルやオランウータンとともに、すべからく霊長類に属している仲間なのだ。なかでもゴリラやチンパンジーは、見るからにわれわれの親近感や親和性を呼び起こす。いや、われわれの中に眠っているものを呼び覚ます。

霊長類の特徴は「社会」をもっていることにある。社会を類型的にとらえるには集団の大きさとその構成を見る。さまざまな霊長類の社会を行動で類型化すると、大ざっぱには、単独行動型、一雄一雌のペア型、単雄型、複雄型に分かれる。

単独行動型は、多くの夜行性の原猿類とオランウータンに見られる。オランウータンは社会的集団行動をしないのだ。むろんオスとメスが交尾をするときや母親が子を育てるときは集まりあうのだが、ふだんは互いを避けつつ単独の生活をする。

一雄一雌型は、雌雄がペアになって活動しているという類型で、子供も初期はこのペアとともに育つのだが、成熟するとそこを離れるようになる。ペアは他のペアとはめったに親密にしない。団地に住んではいても、家族どうしは交流しないのだ。

単雄型は一頭の成熟したオスと複数のメスとその子供たちで構成する集団である。一頭しかオスがいないということは、その集団で生まれたオスは成熟する前にそこを離れなければならないということだ。そこで、集団から離脱したオスたちはひとりで暮らしたり、オスたちだけのグループを形成する。オナガザル類、コロブス類がこの類型に入る。

マントヒヒやゲラダヒヒもこの類型だ。かれらはいくつかの単雄集団が集まって、より上位の集団をつくりあげていることが多い。そのため重層社会と呼ばれる。ゴリラも単雄の構成集団をつくるのだが、ゴリラの場合はオスだけでなくメスも集団を離脱する。

複雄型は多くのサルに見られる。複数のオスと複数のメスと、かれらの子供たちからなる複雄群をつくる、いわゆる「群れの生活集団」だ。マカク類に属するニホンザルがこの典型だ。

ではチンパンジーはどのような類型に属するかというと、これが一様ではない。

チンパンジーは日常的に集団を形成し、たいてい集団で行動する。ところがその集団の構成メンバーは刻々と変わる。

あるときは雌雄まじった大人だけで集まり、あるときはオスだけで集まり、あるときは子供をもった母親だけで集まって女子会をする。そうかと思うと、オス・メス・子供を含んだ混成的な大集団もつくる。そのため欧米の研究者たちはチンパンジーには安定した集団がないのだろうとみなしたのだが、日本の研究者はきっと独特の社会単位があると想定した。

この、チンパンジー独特の社会単位を発見したのが西田利貞だった。西田は餌場に集まるチンパンジーを克明に記録して、どんな多様な集団のメンバーであろうとも、全体としては餌場にあらわれるメンバーの“顔触れ”が決まっていることを突き止めた。そこには一定のメンバーシップを維持する社会関係があると見られるのである。

西田はそれを「単位集団」(ユニット・グループ)と名付けた(欧米ではたんにコミュニティと呼んでいた)。マハレのMグループ(ミミキレ連中)は最大級の単位集団で、1982年の調査では、長谷川眞理子が106頭を数えた。眞理子さんは、ぼくが敬愛する動物人類学者だ。松丸本舗の“本家”にも蔵書を提供してもらった。いずれ千夜千冊したい。

単位集団はさらにサブグループをもち、一種のパーティを形成している。

マハレでは1頭から77頭までのパーティが確認された。食物が豊富なときは大きなパーティをつくり、少ない場合は小さいパーティになるようだ。とくにオスどうしのグループに発情したメスや常連のメスが加わると、単位集団の核のようなものができる。この核はコア・サブグループと言われている。

以下に西田班による単位集団調査の成果を、マップとクロニクルで示しておいたのでご覧いただきたい。

かつて伊谷純一郎は霊長類の社会を、単位集団をめぐるオスとメスの出入りによって分類できると考え、単婚型、多夫一妻型、一夫多妻型、双系型、母系型、父系型の6つに類型化した。

「単婚型」は前述した一雄一雌のペア型の集団になる。この集団に育った子供はオスもメスも性的に成熟するまでに移出する。したがって集団を出たオスもメスも、他の集団の異性と新たな集団をつくらなければならない。単婚型の集団は一代限りの集団なのだ。

「多夫一妻型」では、オスもメスも集団から移出するのだが、集団に移入するのはオスだけになる。そのため、この集団は1頭のメスが死ねば崩壊してしまう。これまでの研究調査では、この多夫一妻型はあまり報告されていない。

「一夫多妻型」では、オスもメスもいったんは集団から移出するのだが、メスだけが集団に移入してくる。そのため集団は一夫多妻になっていく。ただし、このような集団をつくるのはいまのところゴリラにしか見られない。ゴリラに対する人間の男どもがもつ名状しがたい親近感は、この一夫多妻制にあるのかもしれない。

「双系型」とは、オスもメスもともに移出と移入をする集団のことだ。単婚型のように一代限りで消滅することなく、メンバーは次々に入れ替わっていく。ホエザル、オナガザルにこの傾向が強い。

「母系型」は、オスだけが集団を移出・移入して、メスは原則として生まれた集団にとどまるようだ。そのため集団は母系の血縁によってつながって、世代から世代へと継承されていく。群れをつくる霊長類の多くがこの母系型である。とくにニホンザルやオナガザルの研究で確認されてきた。人類の母系制については『トナカイ月』(147夜)やバハオーフェン(1026夜)を読まれたい。

「父系型」ではメスだけが集団間を移籍して、オスは生まれた集団を出ることがない。そこで集団は父系のオスの血縁だけで継承される。実はチンパンジーの社会では、オスは自分の生まれた集団を離脱しない。チンパンジーはメスだけが集団間を移籍する父系社会だったのである。

マハレのチンパンジーではオスの大人たちがやたらに目立っている。大人オスたちはよく集まりあい、行動をともにし、グルーミングをしあう。

若いチンパンジーやメスたちは、こうした大人オスの動向にいつも注意を欠かさない。そこでしばしばパント・グラントと呼ばれる喘ぐような音声を発して、大人オスに挨拶をする。

しかし大人オスには画然たる序列がない。第1位の大人オスはほぼ決まっているのだが、第2位以下のチンパンジーたちは、どちらが強いのかわからない。ときに優位を誇示するチンパンジーがいても、他の大人オスはあえて劣位は示さない。

どうやら、チンパンジーの父系社会では、互いの順位関係を曖昧にしておくことが重要なのだ。仮にAとBのオスどうしに緊張関係が生じ、腕力ではAのほうが強くても、BのほうにBとの連合関係をつくっている有力なオスがいれば、AはBとはあえて対抗しようとしないのだ。そこにはけっこう複雑な社会的連合関係があるらしい。

メスはもっと曖昧を好む。まず大人メスたちは一同に会することが少なく、順位関係も優劣関係もあきらかにはしない。ニホンザルでは劣位者が優位者に対して自己抑制をして、順位関係が乱れないように調整しているふしがあるのだが、チンパンジーのメスは順位関係そのものを曖昧にしておきたがる。

それなら、メスどうしの軋轢をどうしているのかというと、どうやら出会わないようにするだけだ。出会わないようにするといっても、学校や会社で嫌いな奴や苦手な奴を避け続けているようなものだから、そうとう高度な気配りである。それでもなお仮に関係が悪化すれば、メスはその集団をさっさと離れてしまうのである。

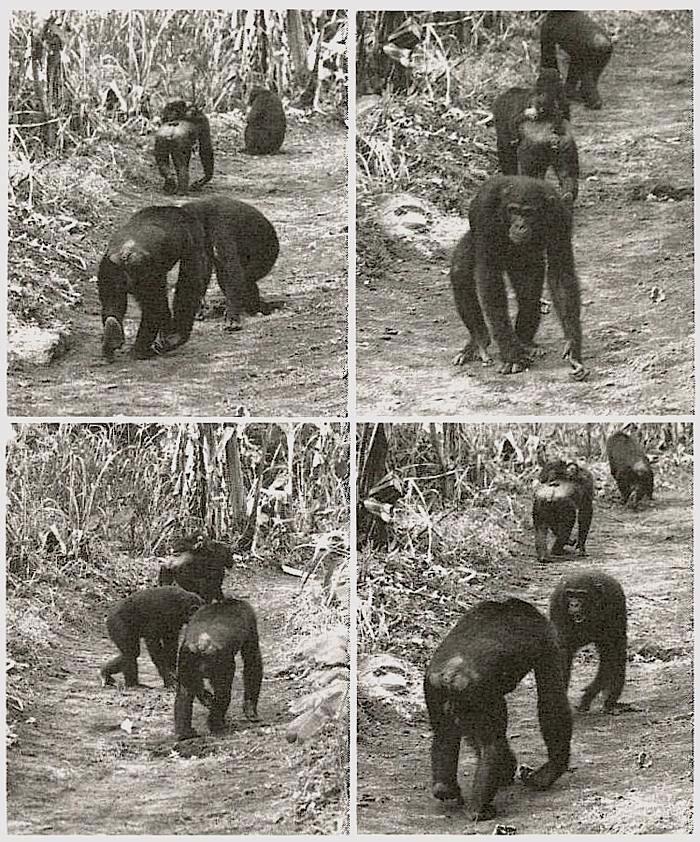

チンパンジーには特定の発情期がない。そのかわり、31日から36日ほどのインターバルで発情をくりかえす。

発情は約10日間くらい持続して、そのときは性皮が膨張(腫腸)する。この徴候はゴリラやオラウータンには見られない。チンパンジーとボノボだけの大きな特徴になっている。

チンパンジーに節操があるわけではない。性関係はかなり乱婚的で、誰だってかまわない。セクシャル・アイデンティティが稀薄なのだ。ただし若いメスはあまりもてないので、そのため若いオスを待つしかない。若いオスもおおっぴらにはできない。大人オスから見えないところでこそこそ交尾する。

だから交尾はごく短くて、しつこくない。交尾をするとオスとメスはすぐに分かれて行動をする。なかで第1位のオスだけは、高順位のメスを連れ出して2頭だけで遊動できる。数日から数週間にわたって排他的な性関係を持続的に結ぶこともある。まあ、堂々と温泉旅行をするわけだ。

このように、チンパンジーは単位集団のなかでいくつかの性関係を使い分けている。けれどもその関係は決して安定したオスとメスの蜜月期間に発展することはない。

以上のことから何がわかるのかというと、チンパンジーの社会は父系社会をつくりながらも、そこに父親と息子という関係を作り出さなかったということである。

オスが単位集団間を移籍しないのだから、単位集団内のオスは息子たちよりも、オスどうしの血縁関係だけが強く意識されているのである。チンパンジー社会にはオイディプスの悲劇はおこらないわけだ。

また、チンパンジーは自分の母親を知りえても、父親を認知できているわけではないので、同じ母親をもつ兄弟姉妹はべつとして、その他の血縁的社会関係を意識しないようになっている。

このようなことがわかったとき、ぼくはとても複雑な気持ちになり、その一方で、人間社会に古来このかた演劇や文学が必要になった理由の一端が忽然としてわかるような気がしたものだ。

チンパンジーの寿命は50歳くらいである。発育はニホンザルなどにくらべると、かなり遅い。それだけではなく、赤ん坊チンパンジーはヒトの幼児たちとくらべて、けっこう異なった行動をする。

なぜ異なるかといえば、ひとつには、赤ん坊をつくった母親メスが比較的狭い地域を単独行動する傾向をもつため、幼いチンパンジーは他の個体たちと接触する機会が意外に少ないからだ。変なおじさんや優しいおばさんとはめったに出会わない。「ぼくの伯父さん」はいない。それでも母親たちはときどき集まって井戸端サブグループをつくるので、そのときだけは赤ん坊たちも互いに遊びあう。これは一時的な保育園か、母親監視付きの一時的な幼稚園だ。

もうひとつには、オスの幼児チンパンジーには1~2歳のころから大人メスと交尾をするという、とんでもない特色があるということだ。オスの幼児は驚くほど早熟なのだ。綺麗なオンナ先生に憧れてあやしいことをするなんて、なんとも羨ましいことであるが、むろん繁殖能力はないから射精もなく、これは戯れごとなのである。ただしメスの子たちのほうは慎ましくも、そんな不純なことはしない。

母親のエロスはどうかというと、出産後は性的停止スイッチがはたらいてさすがに性交渉を自重しているのだが、自分の子供が4歳くらいになると、むずむずと発情周期を回復して、不倫する。母親がこうなると、それを合図にするかのように、幼児チンパンジーはここで離乳期を迎え、子供チンパンジーへ、また青少年時代に向かっていくのである。

子供チンパンジーは映像ドキュメンタリーがよく映しだしているように、たいそう遊び好きで、したがってたいへん社交的である。けれども4歳くらいでも母親に強く依存しているので、いつも母親のいるサブグループにとどまろうとする。

遊びはレスリングや追いかけっこや指相撲をたのしむ。チンパンジーが相互に見せあう行為は基本的には「叩く」「蹴る」「咬む」であるが、遊びのなかでのこれらの行為は適度に抑制されている。何かの“具合”を読んでいるようなのだ。たとえば遊んでいるときに、相手が悲鳴をあげると、即座に悪ふざけを中断する。そこにはあきらかに、相手との関係を調整する能力がある。

著者はこの能力を「同調」と名付けている。互いが同型的に相称関係になる同調と、互いが応答的に相補関係になる同調とがある。これらからは「相手の身になる」という能力が見られる。

ところで、子供チンパンジーはときどき母親を見失って迷子になる。そうなると、大声で泣き叫んで母親をさがす。

ニホンザルの場合は、たとえ母親とはぐれても誰かと一緒にいれば必ず母親とめぐりあえるらしいのだが、離合集散するチンパンジー社会では、子供はうっかり別の個体に付いていってしまうと、確実に母親から遠のいてしまう。

それだけ母と子の絆が深いということで、とくに母親が死んでしまうと生きていくことさえできなくなることがある。ジェーン・グドールはすでに若者になっていたチンパンジーが母親の死で気持ちが衰弱し、何も食べなくなったまま3週間で死んでしまった例を紹介した。

グドールについて一言、加えておく。

ジェーン・グドールはもともとイギリスのドキュメンタリー制作会社にいたのだが、ケニアで農場を経営する友人を訪れたとき、人類学者のルイス・リーキーに出会い(その息子が622夜でとりあげたリチャード・リーキー)、この人のもとで働きたいと決心して秘書になると、その後はタンザニアのゴンベのジャングルでチンパンジーの観察研究の機会をえて、ただちにこれに没頭し、ついには“チンパンジーの母”と言われた女史だ。

学界は正規の大学教育を受けていないグドールを長らく冷ややかに見ていたのだが、次々に瞠目すべき観察研究報告を連打していったので、いまでは誰もが尊敬するチンパンジー研究の泰斗ともくされる。

ぼくは最初期の著書『森の隣人』(平凡社)や大著の『野生チンパンジーの世界』(ミネルヴァ書房)をはじめ、数々のグドールのドキュメントフィルムやテレビドキュメンタリーを見てきたが、いつ見ても涙がこみあげてくるのを禁じえなかった。何というのか「慈愛」を感じてしまうのだ。

チンパンジーたちに番号ではなく名前をつけたのも、グドールだった。またレインダンスに「壮大な驚異」を初めて感じたのもグドールだった。

レインダンスとは、チンパンジーは雨が降ってくると木の枝や地面に体をまるめてじっとしていることが多いのだが、このとき1頭のチンパンジーが枝を引きずって走り出し、木に登って激しく枝をゆすりながら、枝から枝へと吠え声をあげながら動き回ることをいう。グドールは「このレインダンスこそ、かつて原始人たちが自然の力に挑戦した行為に近かったのではないでしょうか」と述べた。アフリカンダンスの起源を感じたのだ。

さて、チンパンジーの社会の単位集団のあいだには、むろんのこと敵対関係もある。「隠しごと」や「うそ」や「ごまかし」がある。その理由を深くつきとめることは難しいが、次のようなことを予想することはできる。

チンパンジーは若者になるとオスならば必ず母親から独立する。若者オスは大人オスたちと行動をともにし、憧れと恐れを抱くようになる。そのため頻繁に挨拶の吠え声を出し、お追従(ついしょう)をする。オトナたちが採食したりグルーミングしているときは、少し離れたところで大人オスの行動をひたすら見守っている。

一方、若いメスたちは母親とともに行動していることが多い。そしてある日、突然に単位集団から姿を消して、別の単位集団に移籍してしまうのだ。この若メスの離脱は、チンパンジー社会のかなり重要な目印になっている。移籍したメスの動向がチンパンジー社会を“開かれた社会”にしていると考えられている。

これらの観察を通して、チンパンジーがしばしば社会関係を調節しているのだろうことがわかってくる。

やや強い言い方でその特徴をあげていくと、そこにはまず「隠蔽」(隠しごと)や「欺瞞」(ごまかし)が認められる。

チンパンジーはよくリーフ・クリッピングをする。木の葉を咬みちぎってびりびりと音をたてる行為だ。この行為は主に若者オスがメスを交尾に誘うときにおこなうものとされてきたのだが、西田利貞はこれは大人オスからの攻撃を受けそうなとき、自分は交尾を誘っているのではなく、木の葉を食べているのだという「見せかけ」をしているのではないかと予想した。

互いに競いあっているチンパンジーの一方がケガをしているとき、すでにケガが治っているにもかかわらず、ケガを負っているふりをしていたチンパンジーの例も、フランス・ドゥ・ヴァールによって報告されている。

また、チンパンジーは「威嚇」「誇示」「挑戦」を見せたがる。そういうことをするのが得意らしい。しかし、そのなかでチャージング・ディスプレイと呼ばれている行為には、どうも「見せかけ」がある。わざとらしい騒々しさや、目立った目くらましが交じっている。チンパンジー社会はなんらかの二重性のうえに成り立っているようなのだ。

こうして、多くの観察研究者たちの努力によって、チンパンジーたちが「宥和」や「慰撫」の必要を感じて暮らしているだろうということが予想されるようになったのだった。

チンパンジーには子殺しや共食いもある。弱肉強食ではない。同種間の子殺しや共食いだ。

偉大な動物行動学者だったコンラッド・ローレンツ(172夜)は『攻撃:悪の自然誌』(みすず書房)で、動物の攻撃本能にふれて、多くの動物ではその誘発スイッチと抑制スイッチの両方にバランスがとれていて、かれらが必ずしも残虐ではないことを指摘していた。ところが最近では、多くの霊長類に同種内カニバリズムがあることが報告されていて、研究者たちを大いに悩ませている。

チンパンジーにもそれがおこっている。すでに50例以上の報告がある。チンパンジー社会の「闇」である。

このような「闇」が生じている理由はさだかではない。オスたちが自分の遺伝子を残すために別のオスの子を殺すのだという説もあったが、これはメスにはあてはまらない。単位集団間の争いにもとづくという説もあったのだが、ゴンベのカサケラ集団では他集団のメスの子が殺されているのに対して、マハレでは集団内部での子殺しばかりなのである。

殺される子がオスのほうに多いということから、将来のライバルを消しておくという戦国時代の武将めいた動機を持ちだす推理も出たが、これはライバルが成長するまでの時間が長すぎて理由に当たらない。

いったい、チンパンジーはどうして子を殺し、子を食べるのか。それをこそ、ヒト科が継いだのか。

子殺しや共食いだけではなく、チンパンジー社会の単位集団間には「戦争」もある。マハレのK集団もゴンベのカハマ集団も、あるとき消滅してしまったのだが、これは主要なオスが殺されたためだった。

ただ、このような殺害現場は長いあいだ観察されてはいなかった。あくまで状況証拠だけだった。ところが、本書が書かれたのちの1990年代になって、また2000年代になって、キバレのカニャワラ集団やンゴゴ集団で大人オスの殺害が何例か報告された。

どうやら“暗殺”がおこっているのだ。ハーバード大学の野生チンパンジーの研究者であるランガムとピーターソンは、「類人猿とヒトの暴力の起源」というサブタイトルをもつ『悪魔のようなオス』(邦題は『男の凶暴性はどこからきたか』三田出版会)で、これらの事実のなかには、結局はヒトとチンパンジーとのあいだに暴力性という共通の社会文化が継承的にひそんでいたことが判明した、という見方をとった。

他方、ニコ・ティンバーゲン以来のオランダ動物行動学の異才として話題になっているフランス・ドゥ・ヴァールは、『あなたのなかのサル』(早川書房)において、チンパンジーとボノボをくらべ、われわれヒトにはチンパンジーのオス的な社会力とボノボのメス的な柔軟性が両方そなわっていると見たほうがいいと書いた。

ドゥ・ヴァールは日本のサル学にたいへん敬意を表していて、『サルとすし職人』(原書房)などという著書もあるので、いずれ千夜千冊したい霊長類学者だ。最近は『共感の時代へ』(紀伊國屋書店)が話題になった。彼はヤーキーズの霊長類研究所で飼っている「プリンス・チム」君というボノボを、世界で一番かわいがっている男でもあった。

ちなみにボノボは、チンパンジーにくらべて上半身が小さく、脳の容量も小さい。赤ん坊はたいへんフラジャイルで頼りなく、ヒトの未熟児性に似て母親への依存度がたいへん高い。それなのに直立二足歩行力はチンパンジーよりも長く歩ける。いまのところ道具を使う事例の観察報告はきわめて少ないけれど、ぼくが見たNHKスペシャルの『カンジとパンバニーシャ』では、薪を集めてマッチで火をつけ焚き火をしていたし、その焚き火でマシュマロを焼いていた。

本書は、チンパンジー社会には相互作用として3つのレベルが認められるということを指摘しておわっている。

第1のレベルの相互作用はほぼ表層に見えている。いわば「約束ごと」のレベルだ。ここには「ごっこ遊び」の原初の形態が認められ、集団内のルールのようなものを守ろうとする意図がはたらいている。

第2のレベルでは「自己主張」を通した相互作用がおこっている。これが中層にある。なぜこんなことがいえるのかといえば、もしチンパンジーの個体間に自己主張がなければ、表層で「約束ごと」をつくる必要なんてないからだ。チンパンジーはそのことをうすうす気がついているのであろう。

第3のレベルの相互作用は、深層にひそむと想定される「同調」という相互作用である。チンパンジーには「敵意」も「ごまかし」も「悪戯」もある。しかし、これらは必ずしも突起していない。むしろこれらを組み合わせていくと、この社会に特有の同調力があることが認められるのだ。

『文明崩壊』(草思社)や『銃・病原菌・鉄』(草思社)がベストセラーになったジャレド・ダイアモンド(1361夜)の初期の著作に、『人間はどこまでチンパンジーか』(新曜社)がある。ダイアモンド は世界一の文明論者になる前は、UCLAの生理学者であって鳥類学者であり、『ネイチャー』や『ナチュラル・ヒストリー』にサルとヒトをめぐるエッセイを連載していた異色のサイエンスライターでもあった。

そのダイアモンドがこんなことを書いていた。もし宇宙から知的生物たちがやってきて地球を調べたら、3種のチンパンジーを発見するだろう。コモンチンパンジーとボノボと、そして「第3のチンパンジー」としてのヒトである、と。

いったい霊長類とは何なのか。

いまだその本質的な正体はわかってはいないし、なんとなく親近感をもっていながら、グドール女史などを除いて、3種の類人猿は互いに暮らしあってもいない。せめて3種間のコミュニケーションなどを試みるといいのだろうが、それもまだ始まったばかりだ。それならまずは「第3のチンパンジー」が自分たちを、類人猿のなかのとんでもない“変種”だと思うことではあるまいか。

⊕ チンパンジーのなかのヒト ⊕

∃ 著者:早木仁成

∃ 発行者:吉野達治

∃ 装幀:吉永聖児

∃ 発行所:裳華房

∃ 印刷所:真興社

∃ 製本所:青木製本所

⊂ 1990年1月10日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ プロローグ

∈∈ 霊長類のなかのチンパンジーとヒト

∈∈ 単位集団

∈∈ 社会関係

∈∈ 挨拶

∈∈ 遊び

∈∈ 社会的な知能

∈∈ 権力闘争

∈∈ 平等原則の台頭

∈ エピローグ

⊗ 著者略歴 ⊗

早木仁成(はやき・ひとしげ)

1953年、大阪府に生まれ。1977年に京都大学理学部卒業後、1985年京都大学大学院理学研究科博士課程(動物学専攻)を修了。専門分野は霊長類社会学および人類学。ニホンザルの社会行動の研究を経て、1981年よりタンザニアのマハレ国立公園においてチンパンジーの研究に従事する。霊長類の社会や行動から人類のかくれた側面を明らかにしたいと考えている。