どうしても長沢節のことを知ってもらいたい。

ファッション界やスタイル画や

イラストレーターの諸君だけじゃない。

セツ・モードセミナーのことだけじゃない。

昭和と平成の世の中にかかわる

多くの日本人に知ってもらいたい。

この「弱いから、好き。」ということを

生涯のモットーとした男のすべてのことを。

脚フェチでお洒落で、自由とガリガリ男と

思い切った女だけを偏愛し、

ついに独心と独身を貫いた男のことを。

長沢節に三段論法がある。「あの人は弱いから綺麗」「あの人は弱いから好き」「あの人は弱いからセクシー」。フラジャイルな官能宣言もここまでくると、感服する。

セツは(以下、このように称ばせてもらうけれど)、セツは、男が強がることや、男の強がりを徹底して嫌っていた。男は孤独で弱いからこそ男なのであるとみなしてきた。それには、できるだけ他人に重さを感じさせないようにすること、そのために自分をできるだけ細く軽くしておくこと、それが長沢節の生涯譲らない美学であった。

人間の愛やコミュニケーションがプラスとマイナスで引き合うことや、愛や恋愛が過剰になることについて、セツはまったく関心がなかった。そうではなくて、むしろマイナスとマイナスがふと引き合う時が最も美しく、真の優しさが生まれるとばかり考えてきた。

こういう感覚の持ち主は、むろん世の中にはそこそこいるだろうけれど、長沢節ほどに徹底したのはめずらしい。しかもセツはその美しさを世に実在する男女の風姿に求め、その理想をたえずドローイングや文章で表現しつづけたのだ。

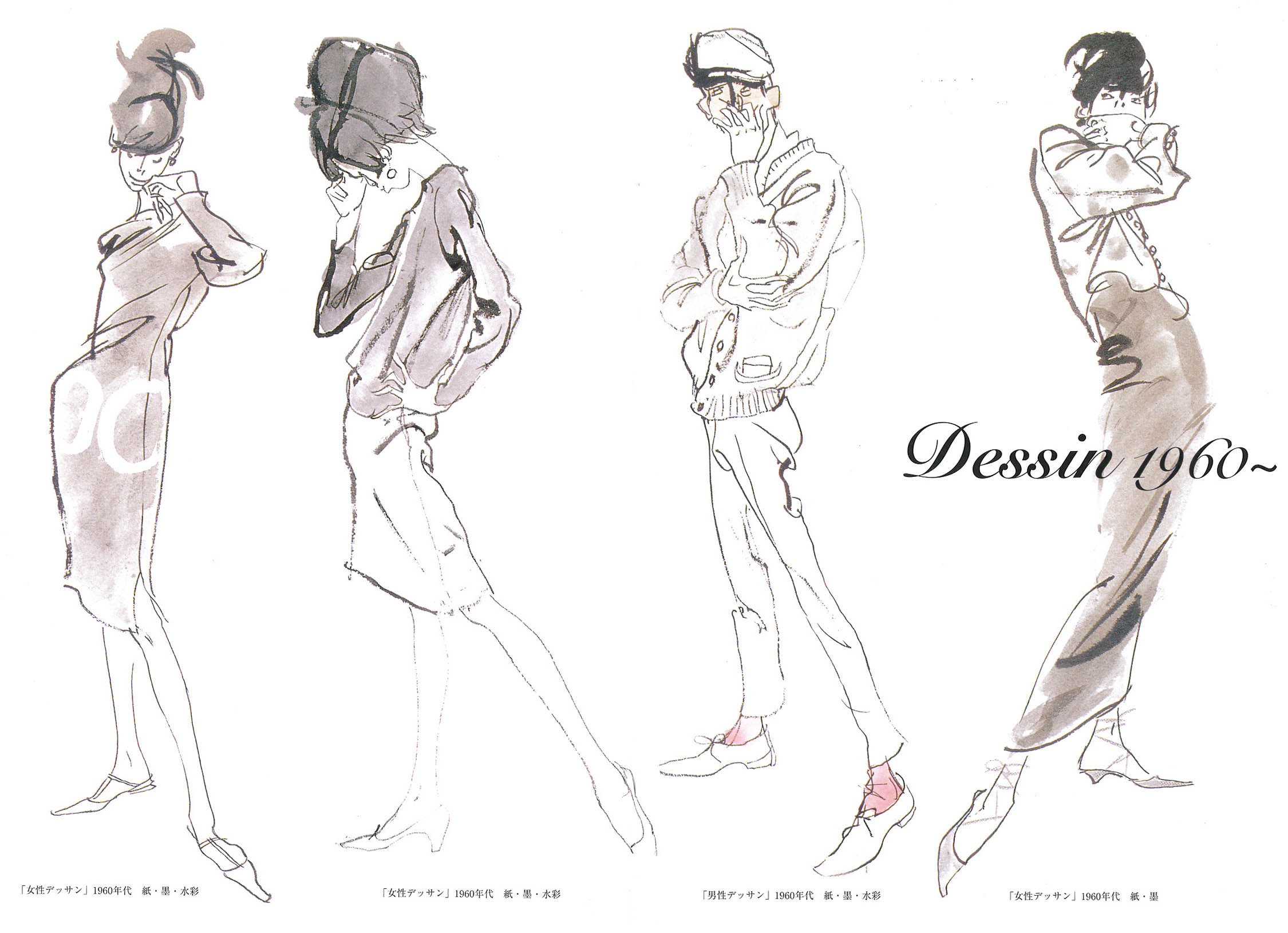

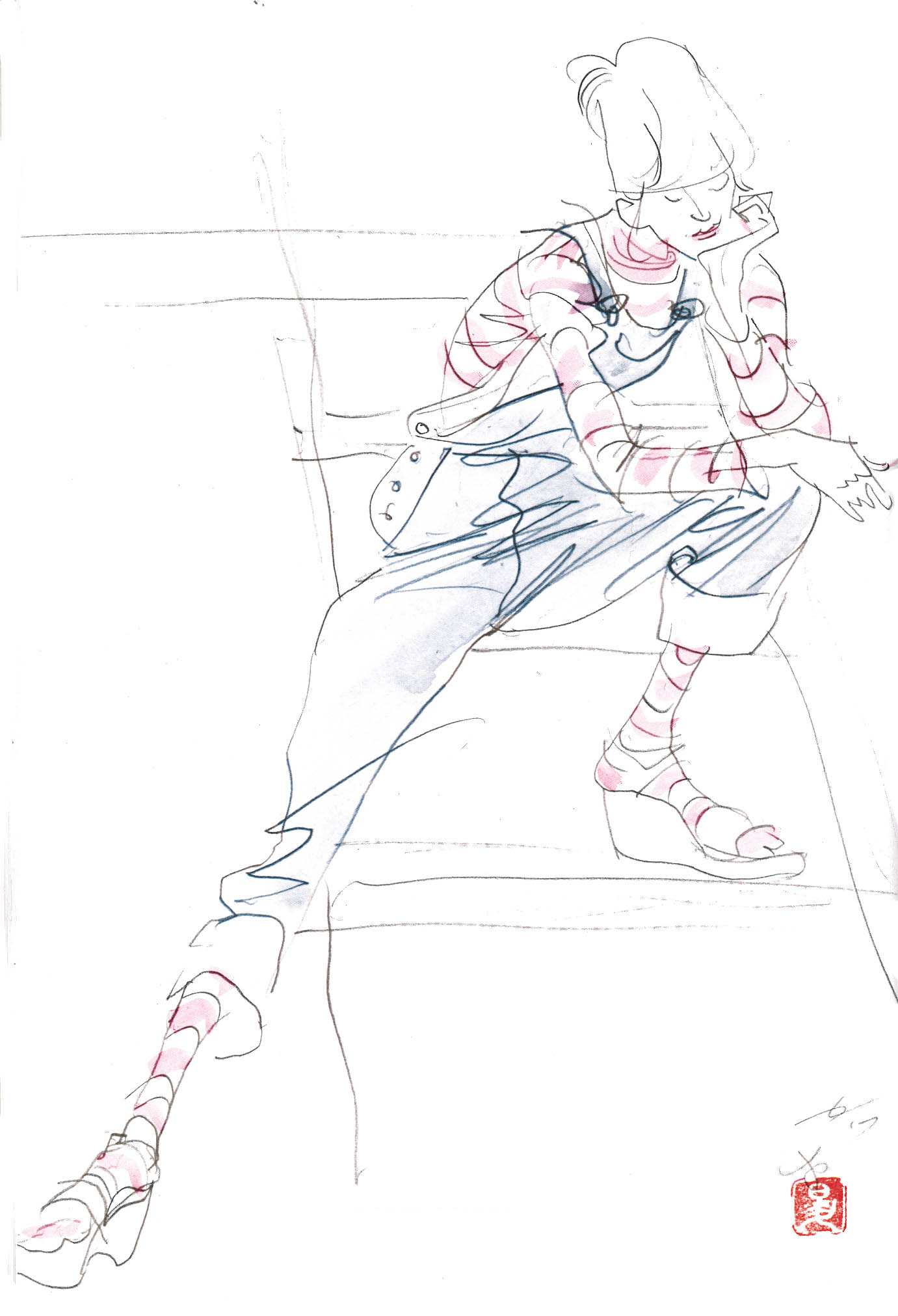

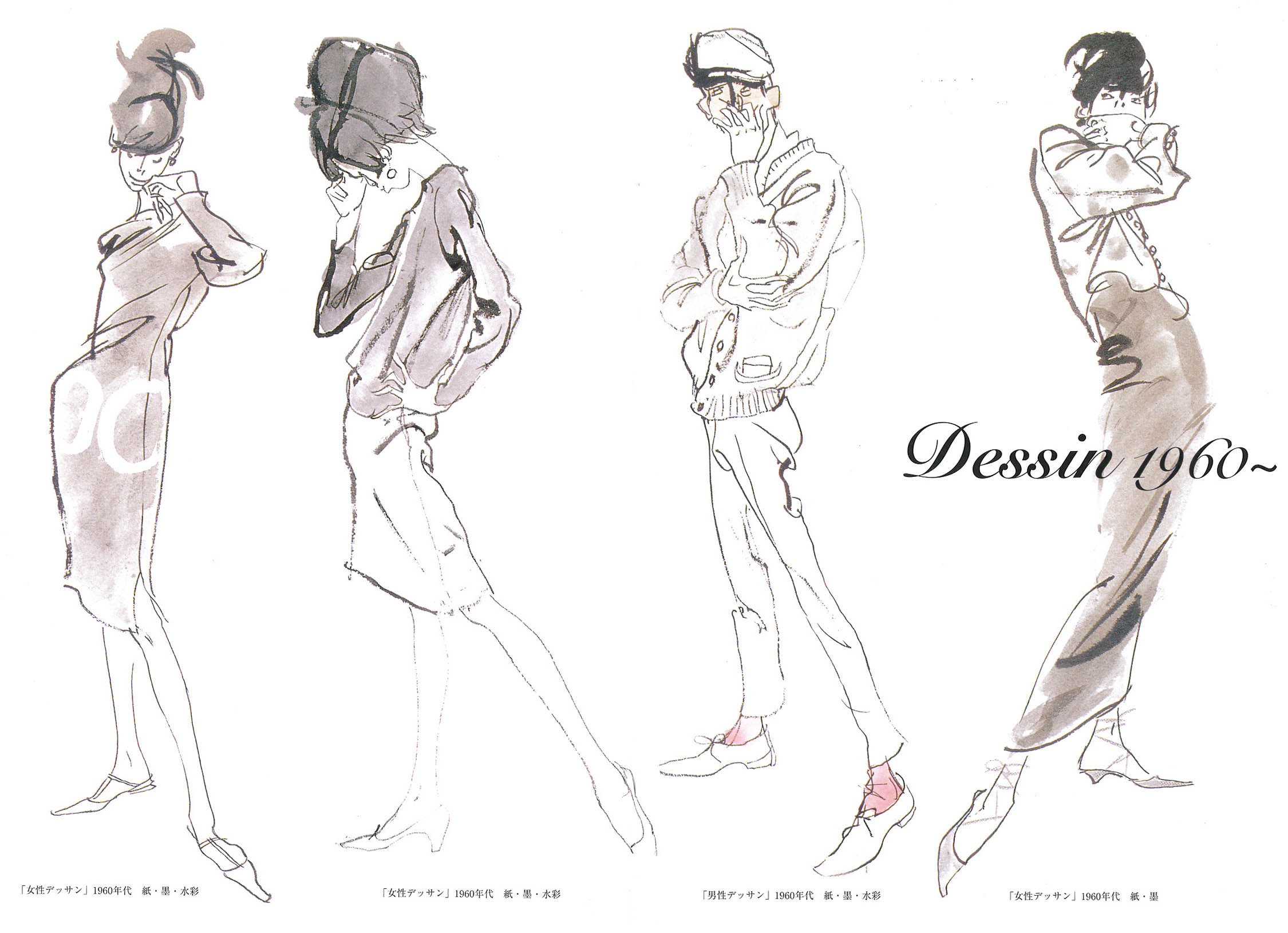

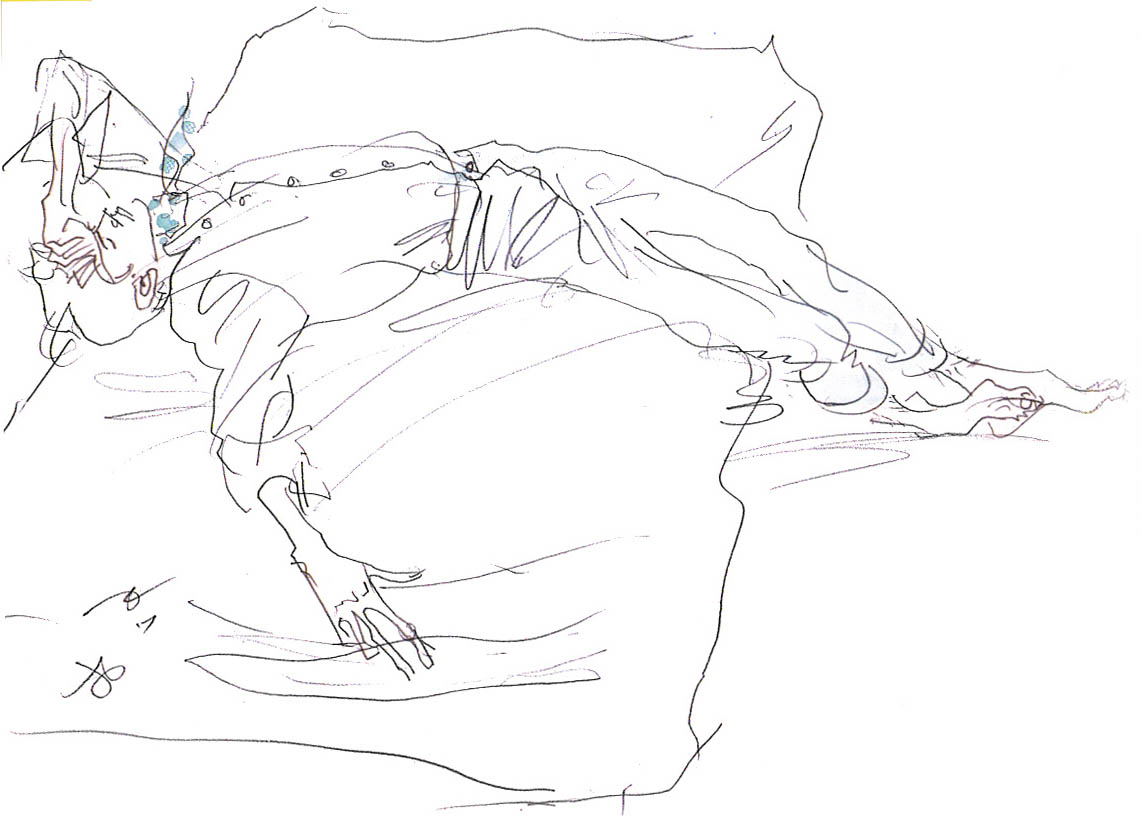

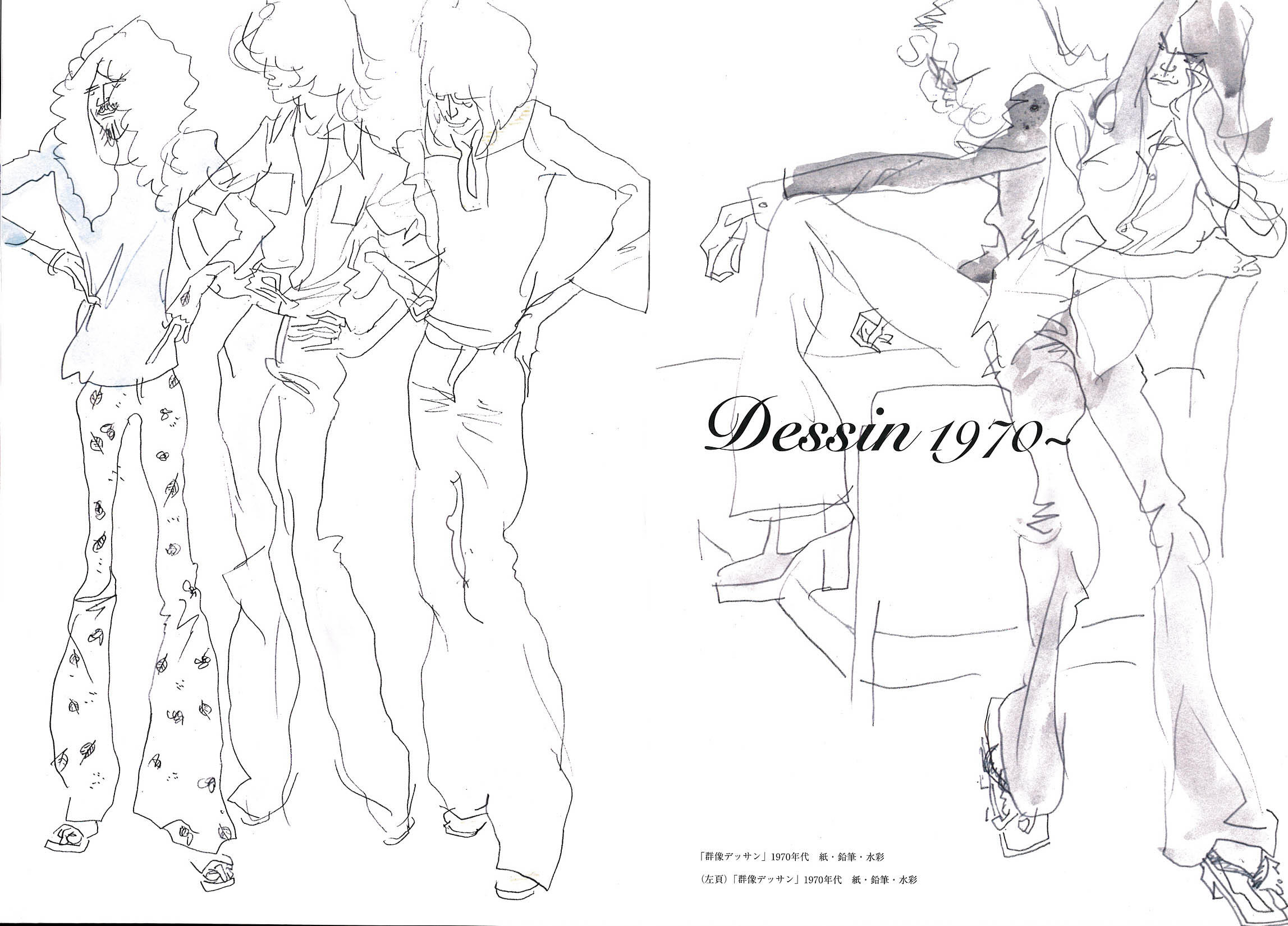

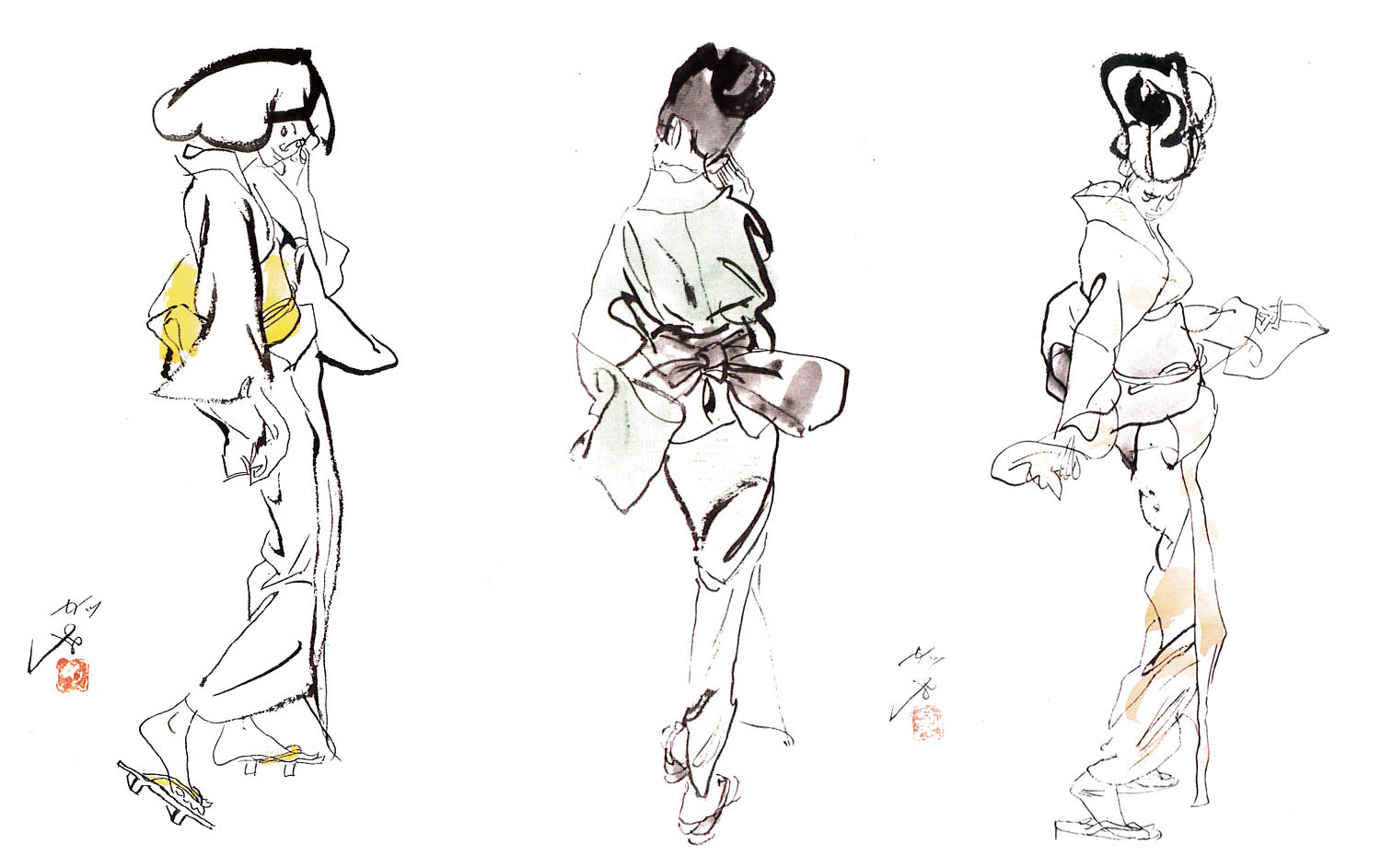

長沢節のデッサン 1960年代

『長沢節 伝説のファッション・イラストレーター』 より

「ファンキー・タッチ」1960年

「スタイル画」1950年代

(左)ルイ・フェローのモデル、松田和子

『東京新聞』1961年8月9日掲載

(右)ジヴァンシーのレポート 1961年

美しい男たちが大好きなセツではあるが、女たちについても独自の美学があった。何がなんでも、ガリガリが好きなのだ。

その極端なほどのガリガリ好みは、ヴェルシュカの絶賛にあらわれている。いまでは知る者も少ないかもしれないが、60年代のモデルのヴェルシュカ・フォン・レーエンドルフのことだ。

セツは当時、外国ファッション誌にヴェルシュカを見出して、「あんなに痩せこけた美しいモデルはもう二度と出てこないのではないか」と褒めちぎり、「あの骸骨のような顔がよかった」「目が深く大きくくぼみ、頬がこけてアゴは四角に角ばっていた」「なんとセクシーなんだろうと思った」と書いている。そう絶賛していたところに、ミケランジェロ・アントニオーニの『欲望』(1966)が公開された。その撓(しな)うような動きを見て、ますますぞっこんになっている。

「細い人の美しさというのは、一口でいうと線のダイナミズムなのである」「線の崩れるような動きがすばらしい」。

映画「欲望」(1966年)に登場するヴェルシュカ

アルゼンチンの作家フリオ・コルタサルの小説『悪魔の涎』を下敷きに、ミケランジェロ・アントニオーニが脚本を書いた。

そんな長沢節について、もっと早くに紹介したかったのだが、申し訳なくも今夜まで来てしまった。それでも若き日々のごく一部の横顔を千夜千冊『池袋モンパルナス』(1004夜)のときにちょっとだけスケッチしておいた。こんなふうだ。

‥‥例外はいた。ぼくには戦後にファッション・イラストレーションとセツ・モードセミナーで鳴らした長沢節が、池袋モンパルナスのなかでは一番の例外者であったと思う。

「すずめが丘」の住人であった長沢は、まわりが国民服やゲートルを着けていたとき、一人、肘が抜けた真紅のセーターにハンチングをかぶり、世のダンスホールがことごとく閉鎖されても、アトリエの床をぴかぴかに磨いてダンスパーティを開いていた。そこでかける音楽もセントルイス・ブルースやアロハオエなどの敵性音楽ばかりだった。メキシコ帰りの北川民次が民族衣裳を着て、麻生三郎はべろべろに酔っ払って、そこに参加した。すでに作家になっていた林芙美子(256夜)が見かねて大根おろしや即製のカレーをふるまった‥‥。

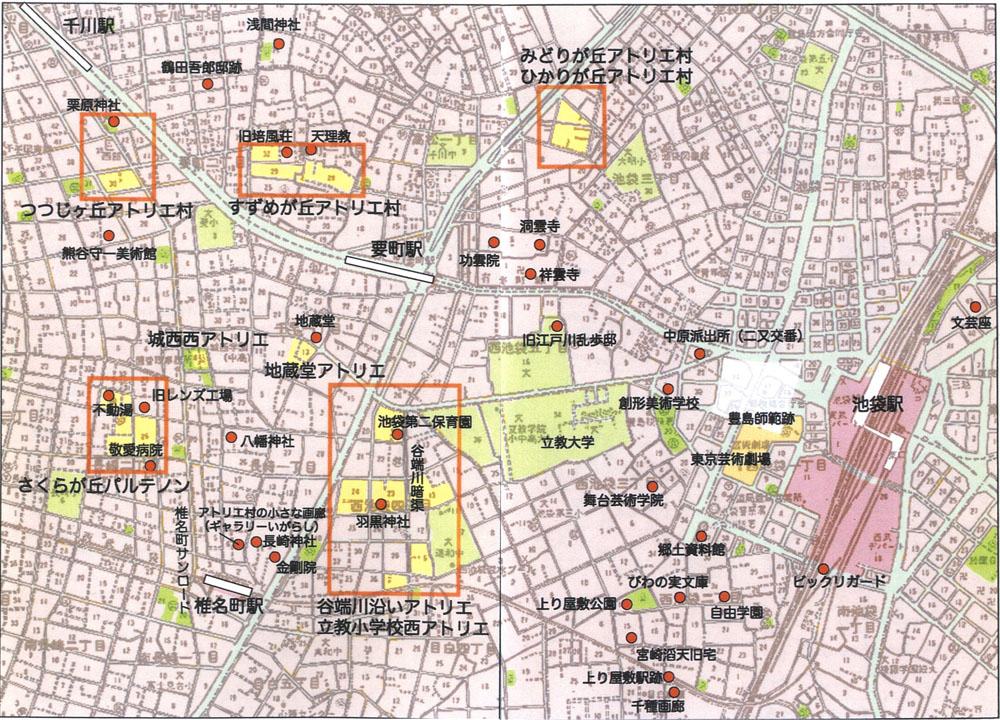

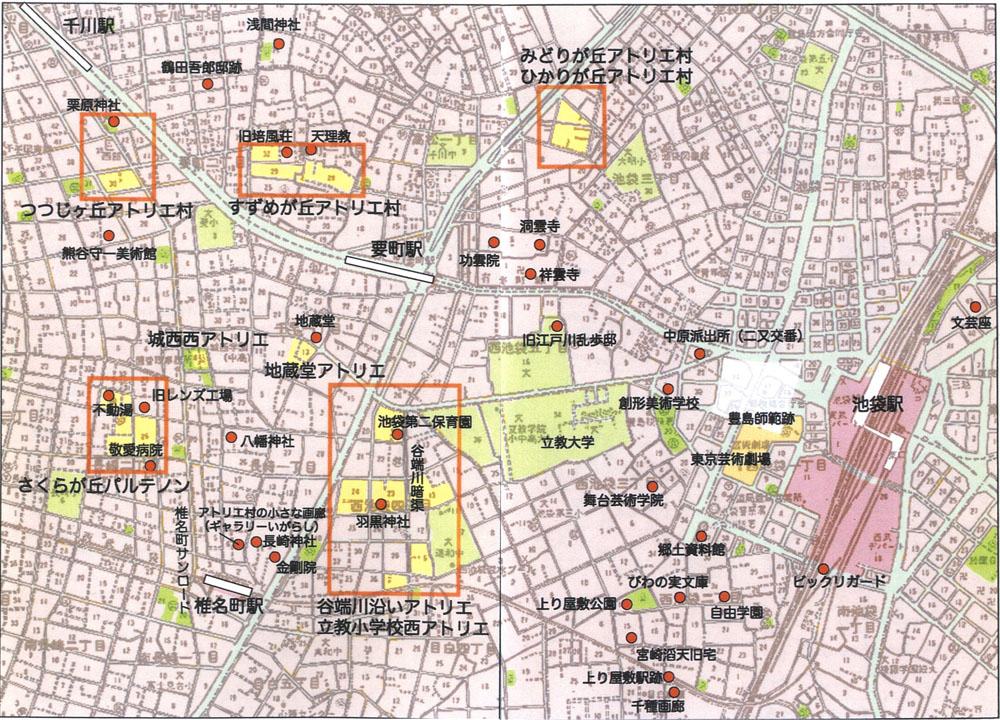

池袋モンパルナスの地図

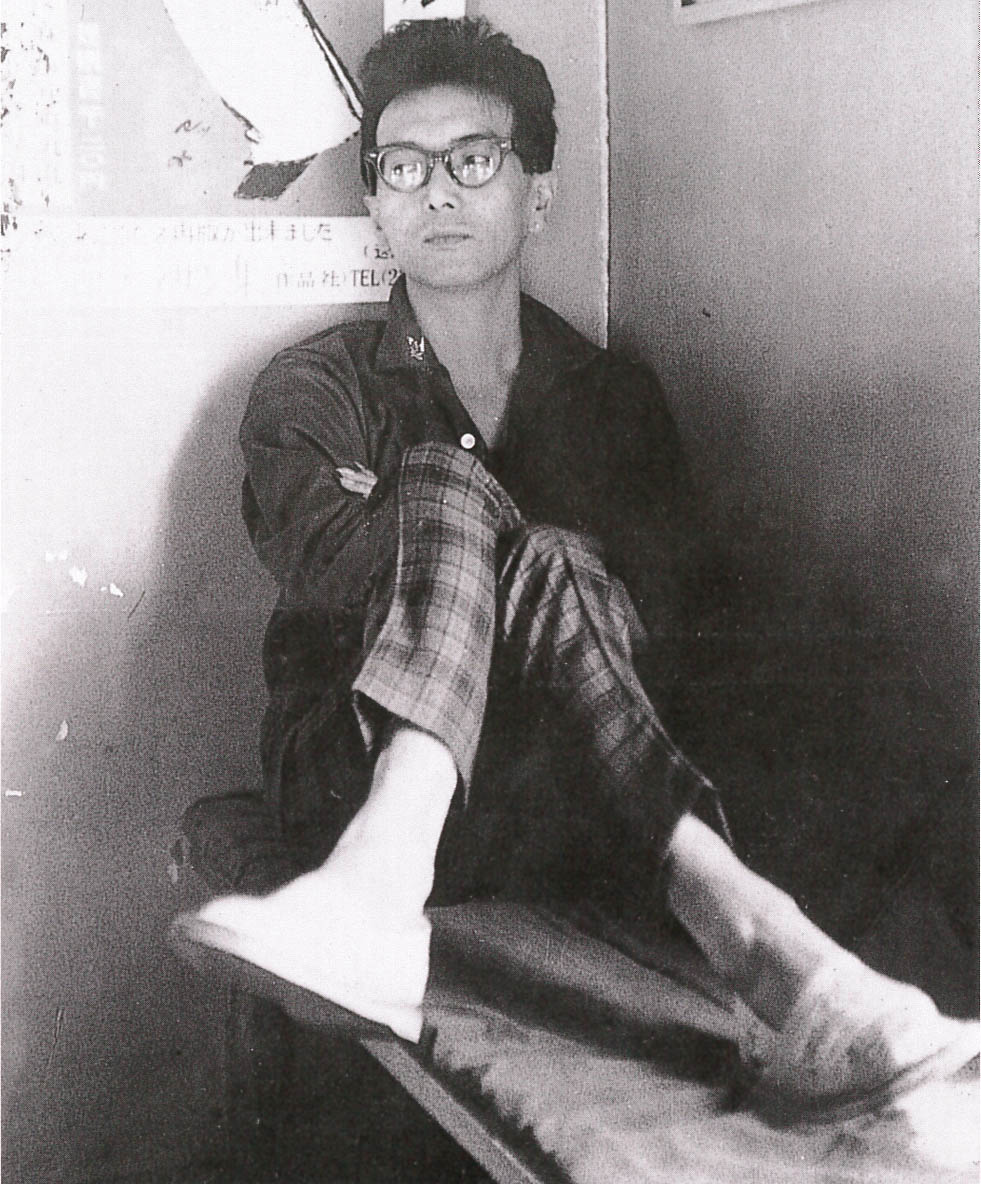

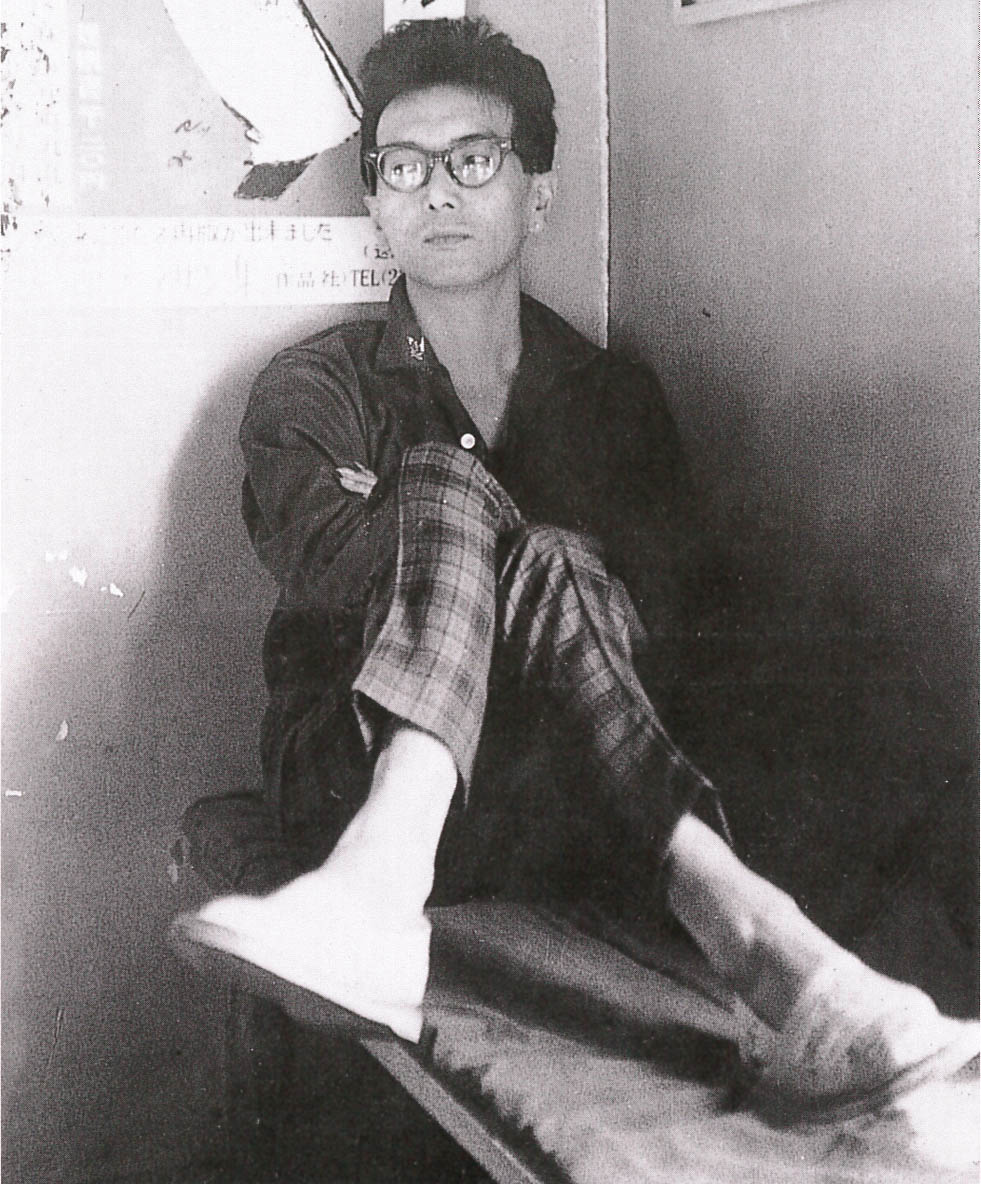

池袋モンパルナス時代のセツ

少し補っておく。セツが池袋モンパルナスに住んでいたのは昭和13年(1938)からのことだった。

通称“アトリエ村”の小さな間借りの日々だ。池袋のどのへんだったかは1004夜を読んでもらうこととして、セツはその日々を気楽自在に謳歌した。

それがすこぶる「例外」的だったのは、周辺に住んでいた洋画家の麻生三郎や北川民次、独立美術協会をつくった里見勝蔵、しゃれた文章がうまかった野見山暁治、シュルレアリスムの靉光、のちの「原爆の図」の丸木位里夫妻、童画家の武井武雄、福沢一郎らがほぼ画家だったのに対して、セツだけは独自にファッションやモードを追っていたからだ。

だから、そんなセツのところへは多士済々の顔が出入りした。たとえば野上彰である。定宿がなく恋人とふらふら動きまわるような男で、セツのアトリエにもしょっちゅう来ていた。子供が生まれると、お前のベッドでつくった子だよとニヤッと笑うような男だ。

実は京大では囲碁で鳴らし、「囲碁春秋」「囲碁クラブ」の編集長を務め、いっぽうでは詩や戯曲やオペレッタを書く才人だった。そのころはまだ若手だった川端康成(53夜)は野上のことを先生呼ばわりしていた。

その野上が前衛芸術家集団「火の会」を立ち上げた。一種の文化戦線だ。自身で「吾等はアヴァンギャルドなり 人間にして自由なり 歴史の泡沫(あぶく)を吹きとばし あらゆるフォルムを抹消す」というセンセーショナルな文句で始まる「火の会の歌」をつくると、作家・画家・音楽家・演劇家などを次々に巻き込んでいった。

野上は三木清の獄中死を聞いて、この活動に立ち上がったのだ。セツもその輪に入っていった。

池袋モンパルナスの「パルテノン・クロッキー研究会」の様子

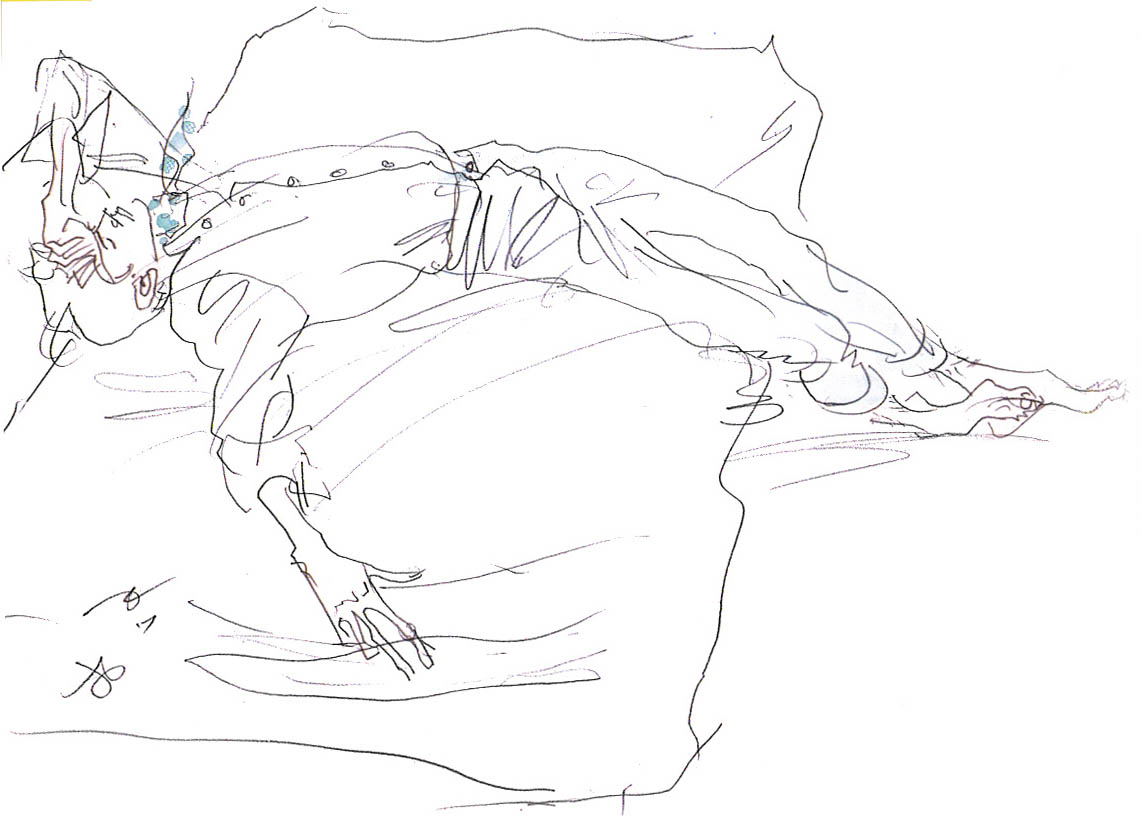

長沢節が描いた、戦前の長崎アトリエ村に

住み着いた典型的な芸術家の姿

『細長いスネを持つ優しい男たちの中で』掲載原画 1970年

戦時下でパーティを開いたアトリエ村の仲間たち。1940年代。

(前列右から4人目がセツ)

40歳ごろのセツ

桜ヶ丘パルテノンの自宅にて。

「火の会」の中心には中島健蔵・豊島与志雄がいて、そこに平野謙・荒正人・三岸節子・村山知義(929夜)・猪熊弦一郎・千田是也・貝谷八重子・佐藤美子(502夜)らが加わり、若手編集者として鎌倉文庫の巌谷大四、「中央公論」の海老原光義などが屯(たむろ)した。『プロメテ』という会誌も創刊した。日本の戦後にプロメテウスの火を灯そうというものだ。

この「火の会」が人文書院と組んで京都で関西講演会を開いたとき、セツは初めて織田作之助(403夜)に出会って、おおいに惚れている。「生まれて初めて見る不思議な美をもった、まったくの新しい男性像だった」。

織田作はセツを先斗町に連れていって、「お前、まだやってないってホントか」と言いながら、自分でいきなり堅い骨のような腕にヒロポンを打った。セツは舞妓や芸妓を美しいとは思えなかった。

野上は“ませた少女雑誌”もつくった。大地書房の「白鳥」だ。セツは創刊号から表紙とファッションページを担当した。

雑誌「少女の友」の口絵

(左)「コスモスの花」1938年11月号口絵

(右)「花の門」1939年7月号口絵

「コレクションのコレクション」口絵

『婦人朝日』1958年

もう一人、セツのアトリエに出入りした男をあげておく。三島由紀夫(1022夜)だ。三島もセツに興味をもってアトリエに会いにきていた。二人で映画化されたオスカー・ワイルド(40夜)の『ドリアン・グレイの肖像』なども観た。

しかしセツは三島の右翼性が気にいらず、しだいに距離をとる。このあたりがセツらしい。セツが選挙で共産党に入れたよと言うと、三島は怪訝な顔をするばかりなのだ。三島は三島で、セツが「シャンデリアクラブ」などをつくって、丸の内ホテルや工業倶楽部などでちゃらちゃらしたダンスパーティを開いているのが気に食わない。

セツにはホモセクシャリティが横溢しているが、三島のような毛むくじゃらの男性美はごめんだったようだ。

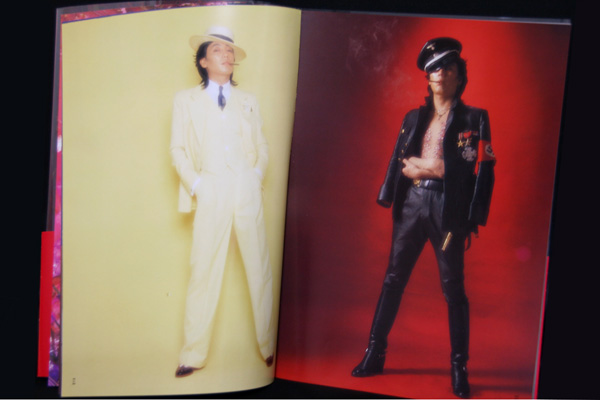

1970年、銀座ワシントン靴店内で開催した「ホモ・ジュッピース」のショウ

「ホモ・ジュッピー」はフランス語のジュップ(=スカート)にヒッピーをかけたセツの造語。

ショウの合間に銀座の街に繰り出した「ホモ・ジュッピース」たち。

「ホモ・ジュッピース デッサン」1960年代〜1970年代前半

では、池袋モンパルナスにくる前のセツは、どうしていたのか。お茶の水の文化学院の美術科学生だった。

西村伊作(1218夜)や与謝野晶子(20夜)が自由教育の理想をもって精根こめて大正10年(1921)に創立した、あの伝説の学校だ。文化学院のアウトラインや特色については、1218夜の『大正の夢の設計家』を読まれたい。セツはここに昭和10年(1935)に入学している。

当初はできれば上野の芸大あたりに入りたかったようだが、内申書に「教練不合格者」の烙印がおされていて公立のどこにも入れず、やむなく文化学院を選んだようだ。それがよかった。教練なんて、とうていセツの及ぶところではない。おかげでとても自由な学生生活を謳歌できた。

セツはそこで良家の子女たちの美しさに出会い、「ヴォーグ」や「ハーパース・バザー」に出会い、佐藤春夫・三木清・石井柏亭・山下新太郎・有馬生馬の講義に出会い、ロートレックに出会った。とくに春日部たすくの水彩指導はめくるめくほどにセツを変えた。入学してしばらくすると、春日部の家に居候をしたほどだった。

ちなみにこのとき、文化学院の5歳年下の針田陽子というガリガリの少女に恋をした。針田は当時は天才バレエ少女と噂されたほどで、痩せっぽっちではあるが、お洒落なアメリカンガールだった。残念ながらセツには見向きもしなかった。セツはこのガリガリ少女の面影を、のちに何度もファッション・イラストレーションにこめている。

文化学院の学生時代

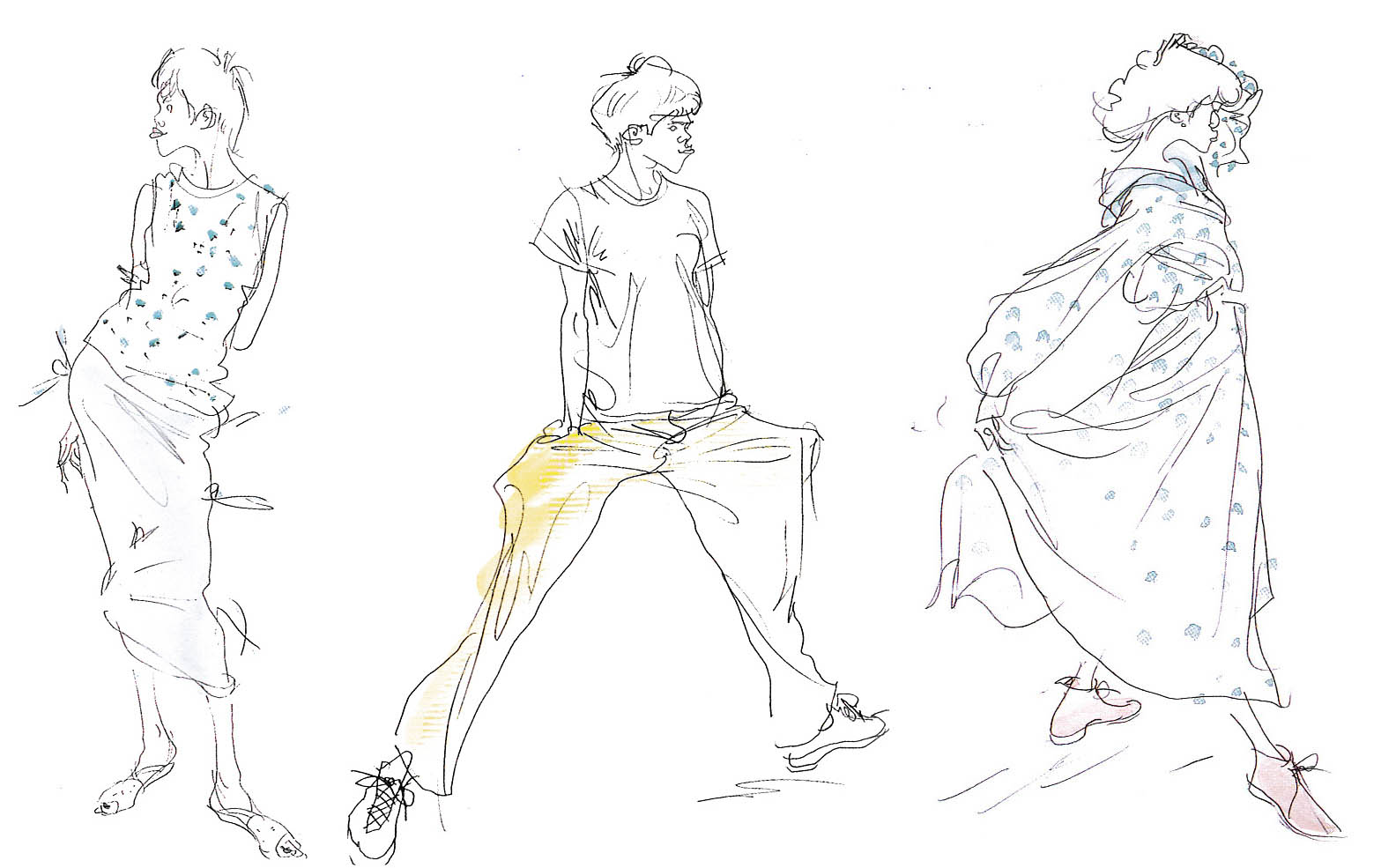

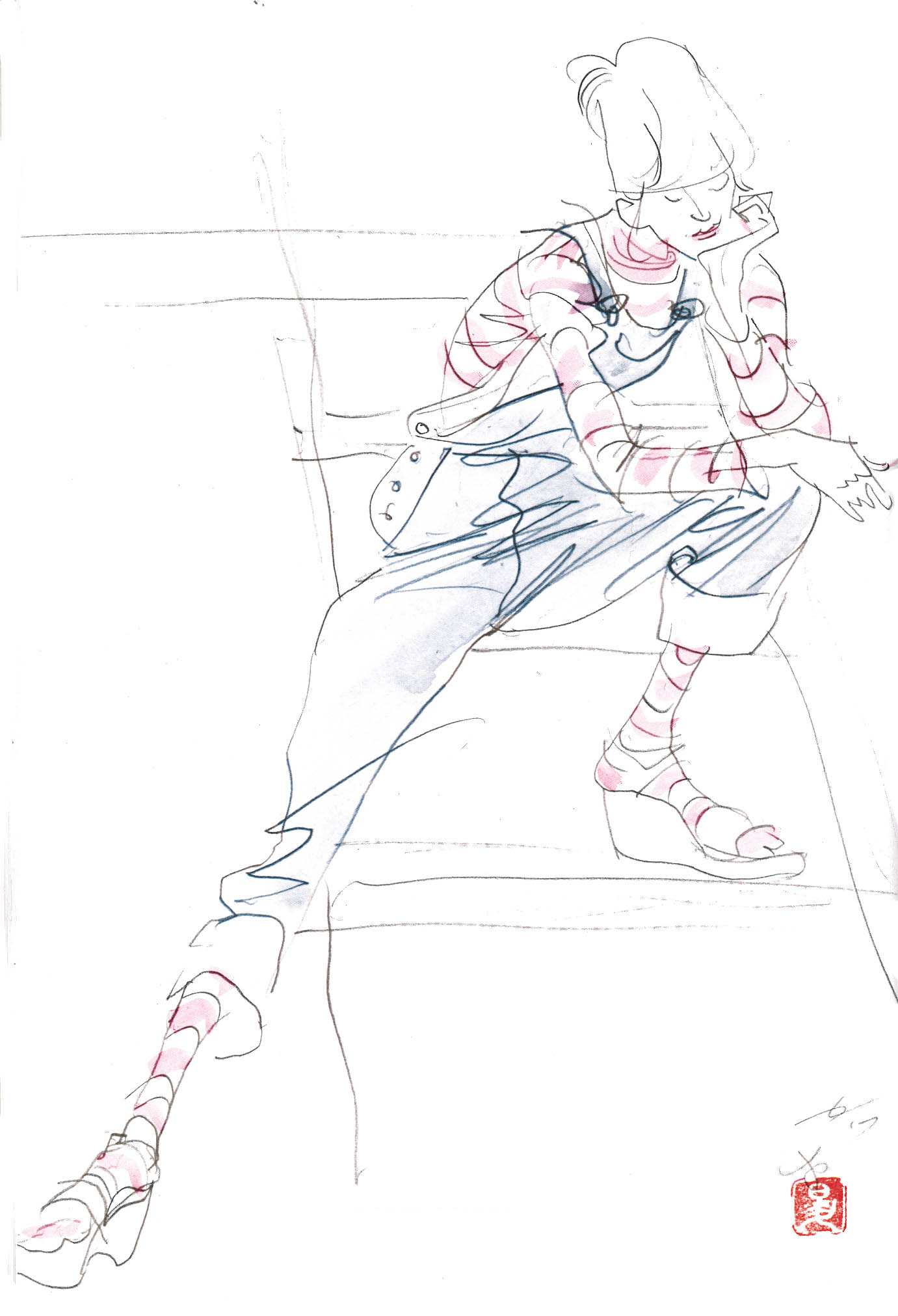

「生ま足がいい」1998年カレンダーより

「休んでるときも」1986年カレンダーより

「女性ヌード・デッサン」1995年カレンダーより

文化学院に入る前はどうしていたのか。会津にいた。セツの生まれは会津若松なのである。大正6年(1917)の生まれだ。本名は昇。家は大きな旧家だったが、遊び人の父の代で没落した。

姉と弟は幼くして死んだ。母はこつこつと努力する人だったが、父は没落後も外に何人かの女をつくっていた。その父が、小学2年のときにとびきり上等の水彩絵の具セットを買ってくれた。7色ではない。24色だ。イーゼルも付いていた。

1500人もいる会津の第一小学校には、絵の先生に渡辺菊二がいた。のちのちまでセツに影響を与えた。この先生と水彩画セットのもとに、セツはお絵描きにはまりこんでいったのだ。

次に進んだ会津中学では『共産党宣言』をすすめる早熟な友達がいた。読んでみたらけっこう感動した。軍事教練も始まったが、セツはからっきしだった。すでに女の子のような言葉をつかっていたセツには、昭和前期の軍事も天皇も体育も肌に合わない。それよりきれいな男の子や女の子のモデルを描くか、無政府や反政府の雰囲気にいるのが好きだった。つまるところは、そのころの用語でいうなら、セツはどうしようもない“軟派”だったのだ。

しかしその一方、会津には、東北の入口という辺境性と維新政府に裏切られたという土地柄がある。またセツが生まれた大正6年にはロシア革命が激しく逆巻き、社会主義や無政府主義が日本に巻き散らかされていた。竹久夢二(292夜)はこの動向に憧れた。

会津とアナキズム。この二つはセツの生き方のどこかに入りこんで独特の野人の気質になって、その後の人生を彩っていく。

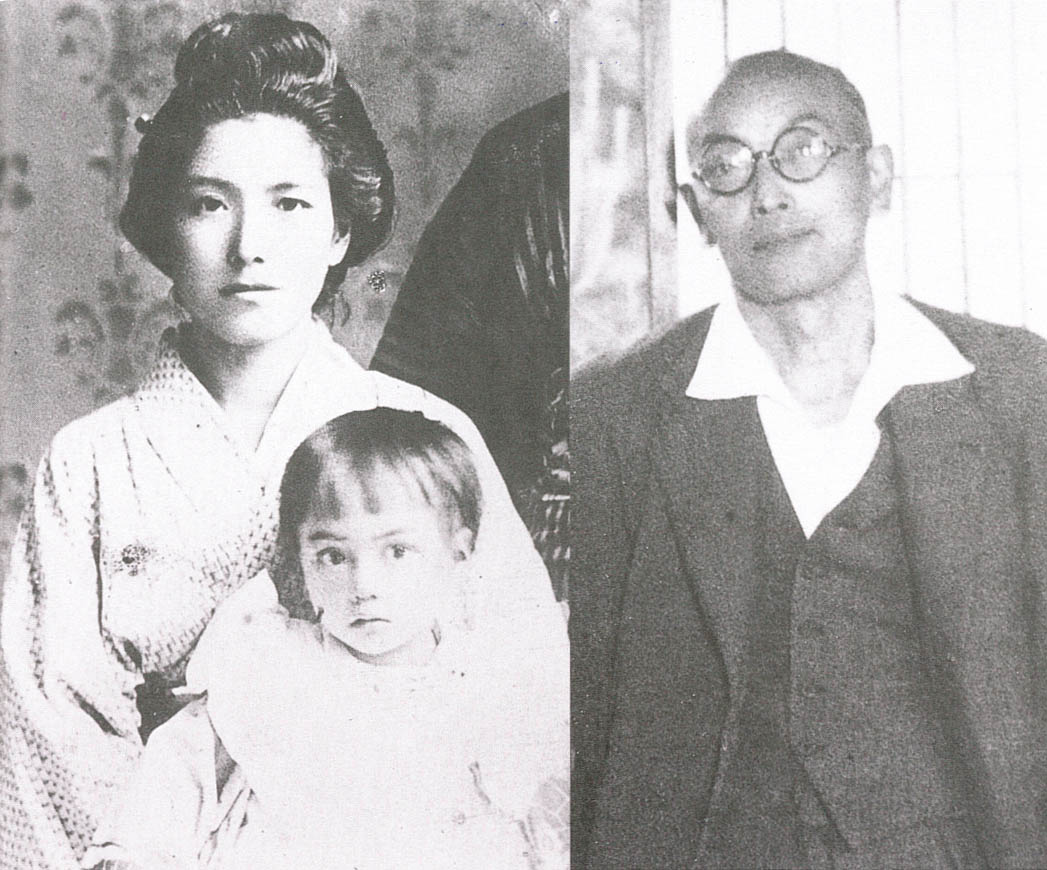

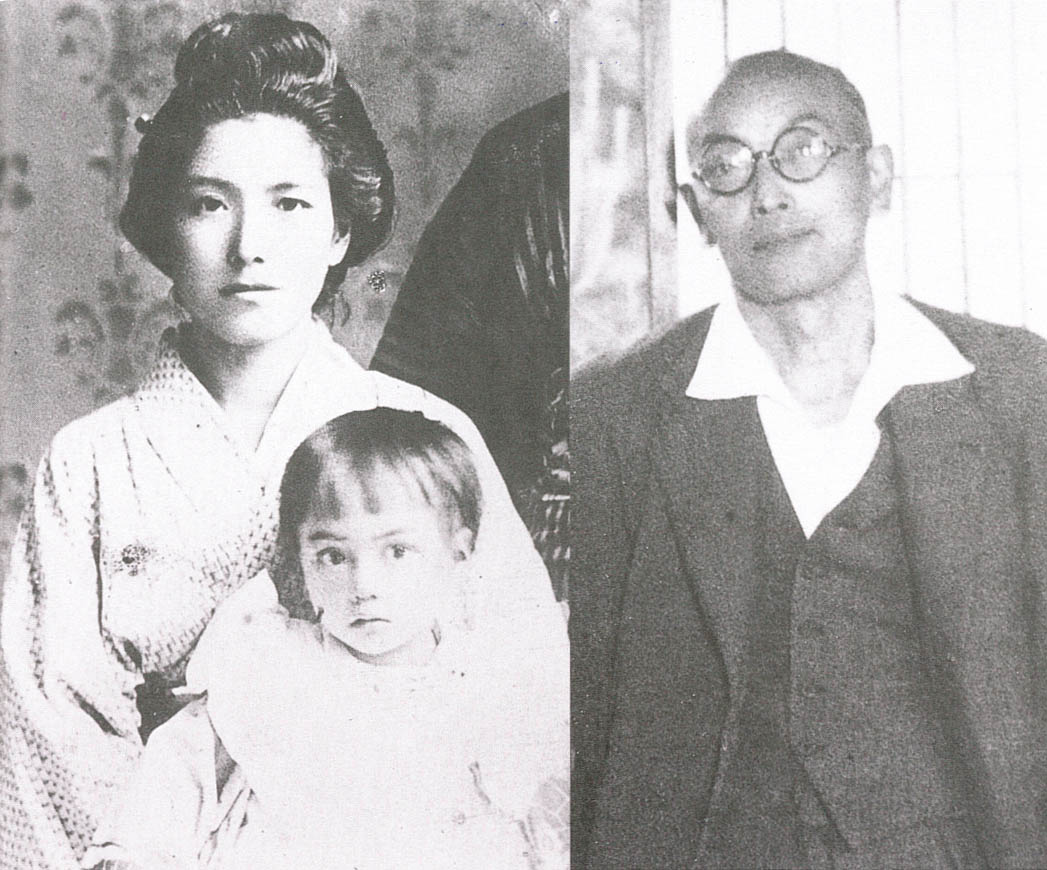

お洒落でハイカラだった父好美と美人で働き者だった母イソ

抱かれているのは8歳で亡くなった姉時子。

文化学院を卒業すると、セツは上述のように池袋モンパルナスの日々を謳歌するのだが、戦後になっても水彩画を描くことだけは続けていた。そのうち日本水彩画会でキング賞をとり、会員に推挙された。一度の入賞で会員になる画家は初めてだったようだ。

翌年の昭和15年(1940)、春日部たすく・荒井直之介・小堀進・荻野康児・山中仁太郎らが「水彩画連盟」を設立した。小学校の先生だった渡辺菊二も名を連ねていた。実は春日部も会津出身だったのである。

セツもここに依拠して好きな絵を描き、雑誌の挿絵の注文に応じた。挿絵を描いたとき、編集部が長沢昇を「長沢節」と誤植した。セツは、まあ、いいか、そのまま長沢節を名のることにしようかと決めた。

この水彩画連盟にスタイル画の部門をおこしたのが、中原淳一・宮内裕・原雅男、そして長沢節だったのである。セツに最初に雑誌の挿絵の仕事を紹介してくれたのも中原淳一だ。雑誌は実業之日本社の「新女苑」だった。

こうして、戦後の日本にもやっとスタイル画に陽の目があたりそうになってくる。セツはすかさず教室を開く。

水彩連盟展にて

左から2人目がセツ。1954年頃

「教会通り(ヴィルフランシュ)」1989年

「ウェルカムホテルにて」1989年

「私の青い部屋(ウェルカムホテル)」1989年

長沢節スタイル画教室は、高円寺で帽子デザイナーの西塚庫男がやっていた「サロン・ド・シャポー」の一室を間借りして始まった。昭和29年(1954)だ。授業は週1回。穂積和夫、河原淳らが第1期生になった。

3年後、教室を高円寺から青山の高樹町に移し、永平寺境内のあけぼの幼稚園の2階を借りた。穂積・河原は講師になって、週3回の授業をした。花井幸子、高木弓(ユミ・シャロー)、岡部幸子らが生徒として入ってきた。

すでにパリではオートクチュール旋風がおこっていて、なかでもクリスチャン・ディオールのHライン、Aライン、Iライン、クリストバル・バレンシアガのバレル・ラインなどが次々に日本にも押し寄せている。しかし、そういうラインだけではたして日本の女性たちにぴったりくるのか。

こういう課題をもちつつあった日本のモード業界は、昭和32年(1957)にAFG(アドセンター・ファッショングループ)を結成する。日本織物出版社の代表をしていた鳥居達也を仕掛け人として、デザイナーの中村乃武夫・久我アキラ・鯨岡阿美子・小林秀夫・西田武生・村上省司、帽子の平田暁夫・西塚庫男・久本欽也、靴の佐宗慶吉・東條達彌・田村美子、和装の大塚末子、美容の名和好子らが集い(この顔触れが、その後の日本のファッション業界をリードした)、日本独自のラインづくりにとりくんだ。

講談社の久保田裕が編集長になった雑誌「若い女性」とタイアップしたAFGは、ハンター・ライン、軸ライン、サイド・ライン、キューピッド・ラインなどの提案をする。セツはこれらの絵をおこした。

「クリスチャン・ディオール(チューリップライン)」

パリ・コレクション ’53年春夏

「クリスチャン・ディオール(Hライン)」

パリ・コレクション ’53年春夏

「クリスチャン・ディオール」

『ハイファッション』1989年10月号掲載原画

「クリスチャン・ラクロワ」

『ハイファッション』1989年10月号掲載原画

(左)「コシノ・ジュンコ」

『ハイファッション』1990年2月号掲載原画

(右)「コム・デ・ギャルソン」

『ハイファッション』1991年2月号掲載原画

「花井幸子」

『ハイファッション』1987年7月号掲載原画

とはいえセツはじっとしていられない。どうにもフランスが気になった。昭和36年(1961)、一人でパリ・コレを見に旅立っている。

文化出版局の名物編集長の今井田勲が「ねえ、エルの編集長がセッちゃんのスタイル画をほめてたよ」と言ったのも、行く気になった理由だったようだ。今井田は「装苑」「ハイファッション」「銀花」などを次々に歴任して成功に導いた天才エディターである。出版界、ファッション界、「銀花」ファンは、この今井田勲という名を忘れてはいけない。

パリにはすでにカルダンの松本弘子、ルイ・フェローの松田和子(ピーター)という、日本のファッションモデル国際化の先頭を切った二人がいて、セツを勇気付けた。

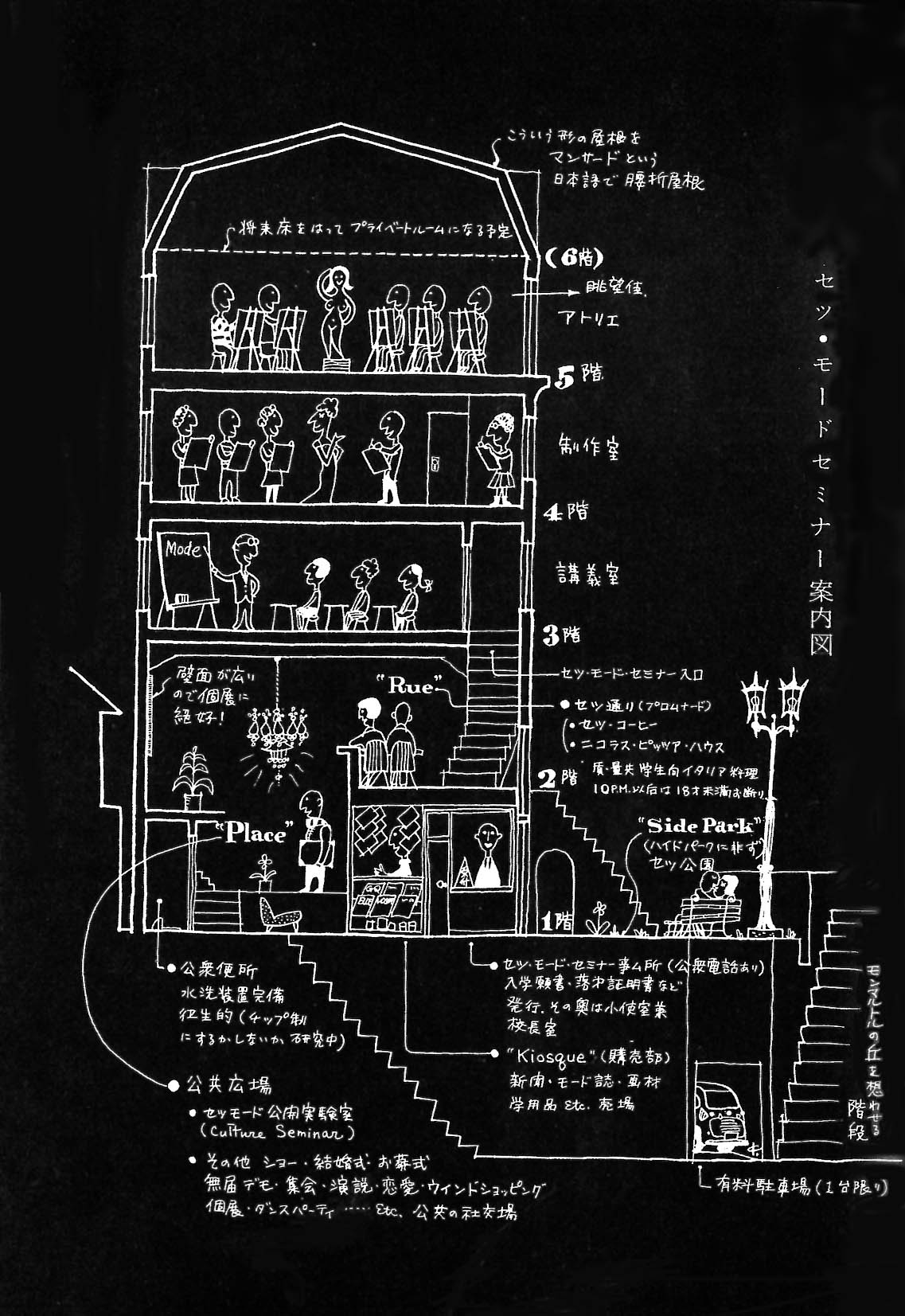

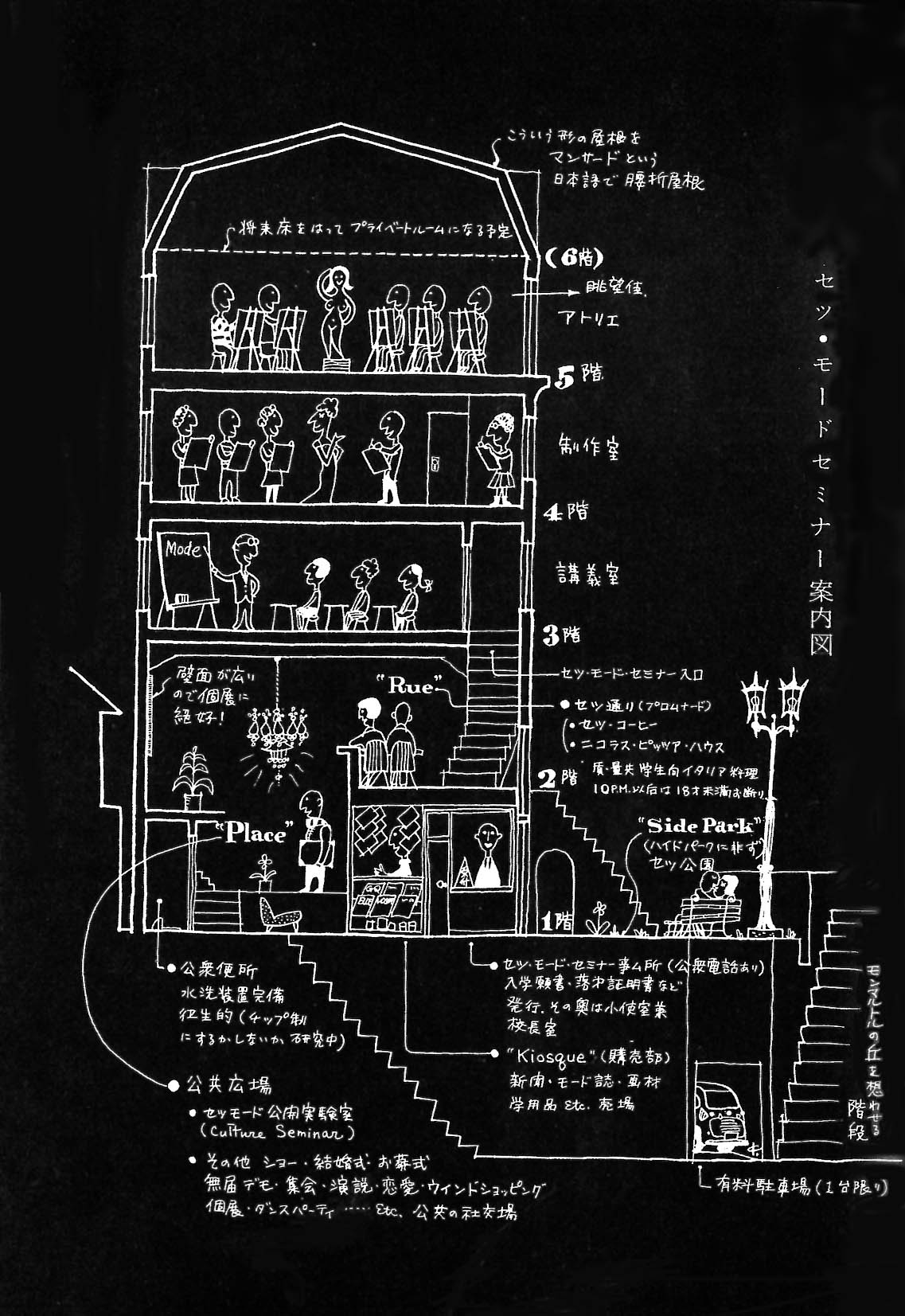

パリでのセツの日々については、セツ自身がいろいろの香りをのせて書きのこしている。ショートスカートの女王の名をほしいままにしたモデルのヴィクトワールのこと、ディオールなきあとの2代目をついだ21歳のイヴ・サンローランの美しさに憧れたこと、南仏に写生旅行をしたこと、そこで「風景はセックスと同じだ」と感じたこと、しばらく住んでみたマンサード(屋根裏部屋)の居住まいをいたく気にいったこと、などなど。

かくてパリから帰ったセツは、いよいよ四谷の曙橋近くの舟町に、パリ風でマンサードがついている5階建ての新校舎を建てることになる。若い者たちが眩しく思った「セツ・モードセミナー」がついに全貌を見せたのだ。

竣工は昭和40年(1965)11月。ぼくが早稲田での過激な活動に疲れていたころで、ある日、セツがつくった学校ってどんなところなのだろうと、覗きに行ったことがある。あまりに瀟洒で西洋菓子のようだった。早稲田にはこんなものはない。これではモード派の学生たちがポップリベラルになるだろうと感じた。小さな石階段に隣接しているのが、なんとも未知のメルヘンを予告もしていた。

どんな校舎だったかは、以下の写真をキャプション付きでご覧いただきたい。

新宿区舟町にあるセツ・モードセミナー

独自の教育理念を達成するため学校法人化を拒否。自由教育を貫く。

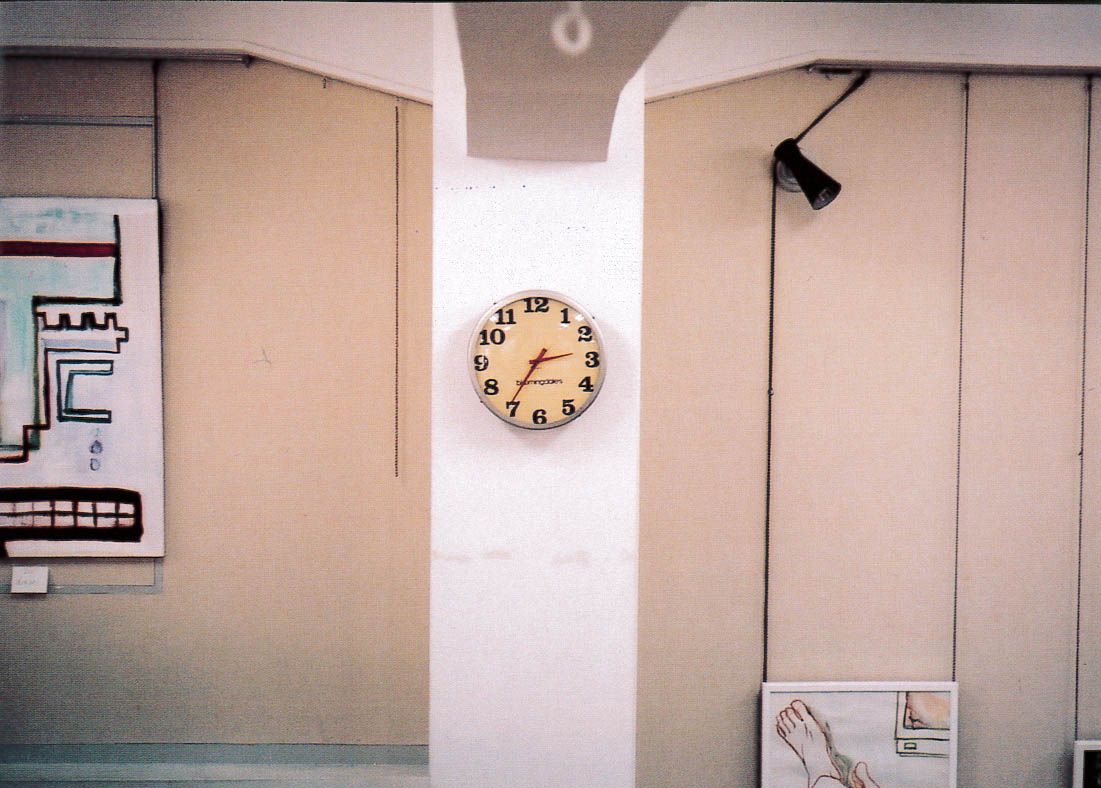

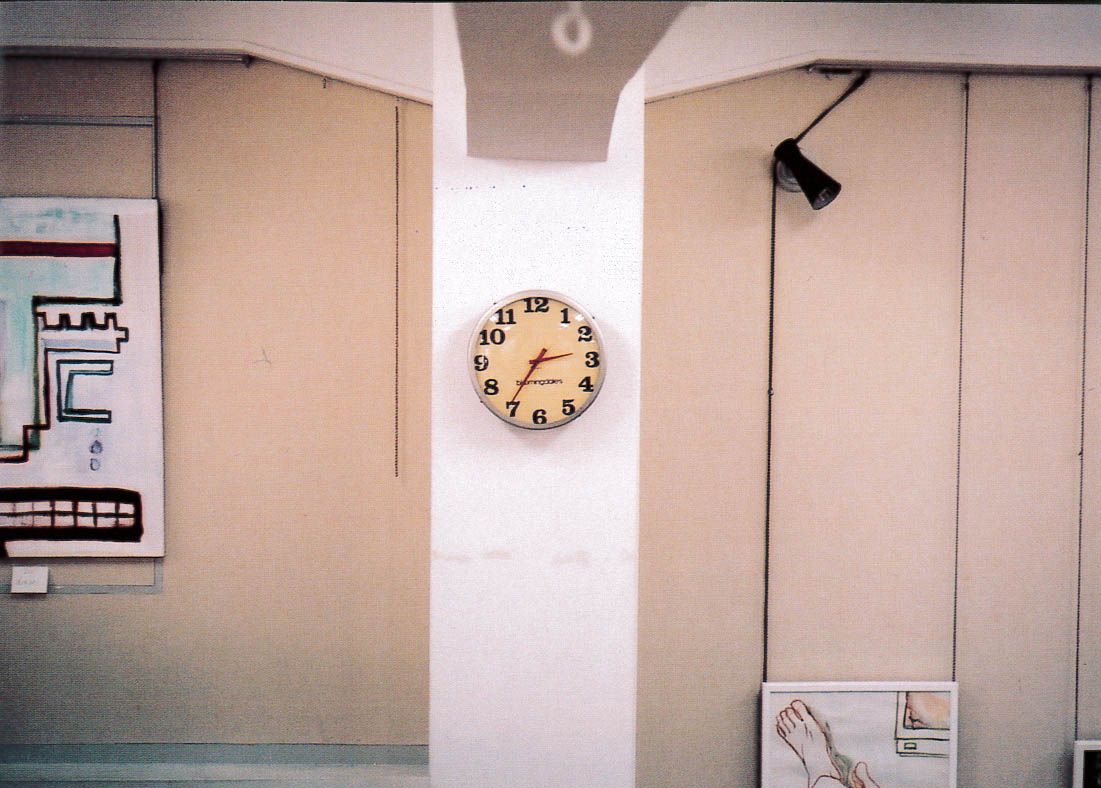

セツ・モードセミナーのロビー

ミニギャラリーにもなっていて、生徒の作品が展示される。

ABアトリエ

教室にさりげなく置かれたソファは古道具屋で見つけたもの。

Cアトリエ

群像デッサンの時間。生徒同士が交代でモデルをつとめる。

モデルの中には俳優・谷原章介もいた。

Dアトリエ

裸体モデルのために暖房設備を用意。

授業の開始と終わりを告げる鐘(左上)

授業の終わりは「コーヒーが入りました」の合図でもある。

中庭にて生徒たちと談笑するセツ

セツ・モードセミナーの案内図

卒業式の集合写真

本科は2年で修了、その後3年間の研究科がある。しかし、卒業したのにまだまだ通い続ける人が多いのもこの学校の特徴。

セツ・モードセミナーの特色は、ロフトと地下にセツが寝起きしていたことにある。ぼくも長らく職住一体を心掛けていたが、セツはこれを生涯にわたって通したのだ。それだけでもアタマが下がる。

授業はデッサン(クロッキー)に徹し、あとは自由な校風を育てあげた。セツが焙る珈琲はとても評判で、生徒たちはセツ先生に珈琲を焙れてもらうのをたのしみにしていたと聞く。山本耀司は高校時代の半年ほどをセツに通ったが、珈琲にはありつけなかったようだ。

通称セツ・カフェ

休み時間には生徒たちがコーヒーを飲みに集まる。淹れるのは先生たち。

「下品な缶ジュースはセツに持ち込まないでください」

という貼り紙(左下)

セツ・モードセミナー生徒募集ポスター

1957年〜1960年代前半頃

モデルを前に立つセツ

思わず書きたくなるモデルばかりなので、セツ自身も一緒にデッサンすることがしばしば。

どんな卒業生が出たかということについて、少々。

初期の生徒に花井幸子がいたことは、すでに述べた。中原淳一の『ひまわり』で育った花井は、3段切り替えのギャザースカートが大好きな少女だった。多摩高校を出て青梅信用金庫に働いているとき、セツのスタイル画に出会い、「若い女性」に掲載されていた教室に通うことにした。ひたすらデッサンやクロッキーをした。セツは「クロッキーはモデルとの格闘だ」と教えた。

のちに「ピンクハウス」のデザイナーとなった金子功は、山口県の徳山にいた。やはり中原淳一が好きだったのだが、セツの絵を見て衝撃が走った。昭和33年(1958)に上京し、昼は文化服装学院に、夜はセツの夜間部に通った。細身のパンツのセツ先生にはいつもドキドキしっぱなしだったようだ。

浜野安宏は京都の堀川高校時代から、絵を描いたり劇団トロイカの六条奈津子一座に加わったり、弁論部で活躍していた。やがて日大の芸術学部に入るのだが、2年のとき石坂洋次郎の『陽のあたる坂道』の挿絵を見て感動し、日大学生でいながらセツに通い始めた。浜野はセツに「男」の美を教わった。卒業すると、さっそく浜野商品研究所を立ち上げた。いま浜野は、北の干潟にイトウを追ったハイパーリアルムービー『さかなかみ』を完成させつつある。愉しみだ。

吉田ヒロミ、堀切ミロ、川村都は昭和38年(1963)の同期だった。セツ・モードセミナーが最も賑わい、各方面で噂になっていた時期の生徒だ。吉田はセツを出たのち渡仏してジバンシィに入り、78年からさまざまなコレクションを発表してきた。ミロ、都は1期年上の岩崎トヨコとともに、全ブス連を名のってマスコミを騒がせた。

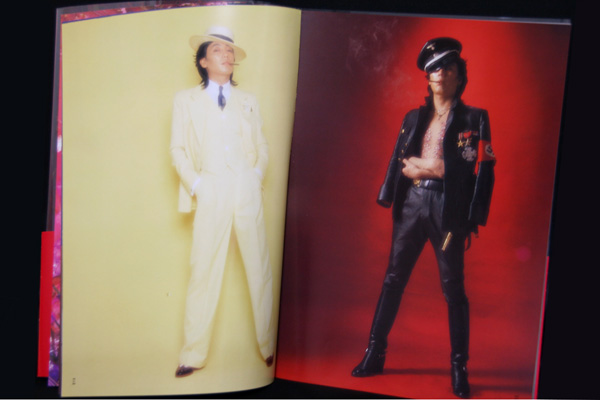

早川タケジ、渡辺雪三郎、上田三根子は1967年入学の同期である。早川はイラストレーターとしても優秀だが、沢田研二のコスチュームデザインを手掛けて一躍知られ、今日の芸能人スタイリストの草分けともなった。ジュリーやアン・ルイスをつくったのは早川タケジの耽美力だった。ミッチの渡辺雪三郎もセツが生んだヌーベル・クチュールの煌めく才能だ。セツ譲りの徹底した唯美主義者である。

デザイナー金子功のドレス

『金子功の絵本』より

映画「さかなかみ」(2014年秋公開予定)

浜野安宏が作・監督・主演までをこなし、自身の北海道の自然に対する愛情と問題意識を世に問おうと、1000万円以上の自己資金で制作されている作品。

ファッションデザイナー吉田ヒロミ

早川タケジがスタイリストをつとめた沢田研二の

『勝手にしやがれ』と『サムライ』の時の衣装。

渡辺雪三郎のデザイン

セツ・モードセミナーでセツと講師と生徒たちがどんな日々をおくっていたのかは、三宅菊子の『セツ学校と不良少年少女たち』(じゃこめてい出版)がおもしろいので、そちらをぜひ読まれたい。

セツがどんな絵を描いていたかは、内田静枝の『長沢節 伝説のファッション・イラストレーター』(河出書房新社)に詳しい。この本は弥生美術館が開いた2004年の「長沢節展」に際して学芸員の内田さんが編んだもので、たいへん出来がいい。イラストレーション、ドローイング、スケッチ、在りし日のセツの姿、校舎の撮り下ろし、卒業生たちからのメッセージ、セツをめぐるクロニクル、なんでも載っている。セツ入門にもふさわしいだろう。

西村勝の『長沢節物語』(マガジンハウス)は読み物で、ぼくも今夜の千夜千冊の参考にした。西村には田中千代についての本、小池千枝(文化服装学院の校長さん)についての本もある。

『アサヒグラフ』1994年9月9日号より

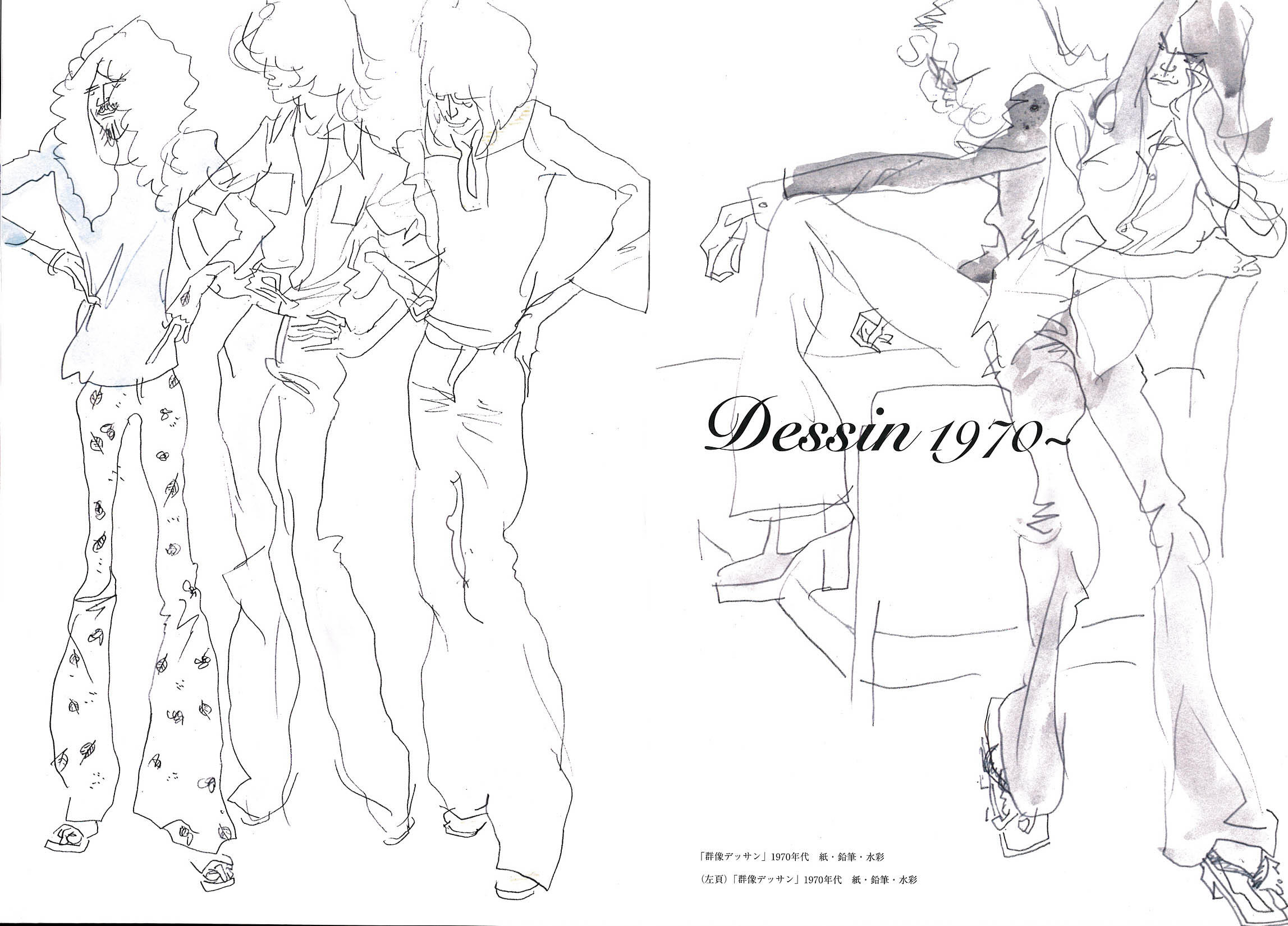

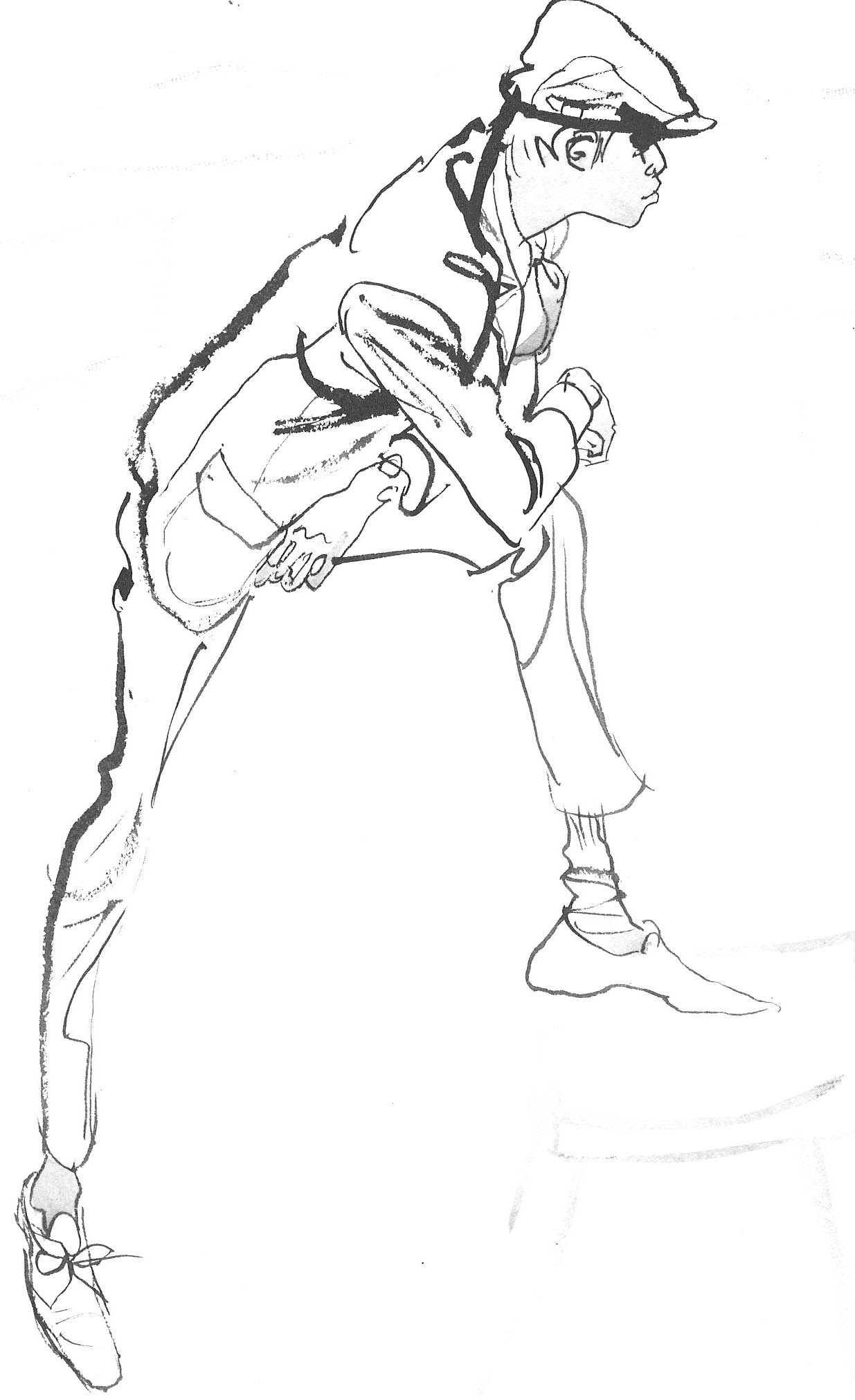

「群像デッサン」1970年代

『長沢節 伝説のファッション・イラストレーター』 より

モデルの写生ではなく、写真によって描いたイラスト

イブニングドレス

「上等な柔らかい布は女に纏わりつく。そして束縛する。そこに女のしなやかさが生まれるらしい」

『デッサン・ド・モード 美しい人を描く』(長沢節著)より

さて、セツには1970年の『細長いスネをもつ優しい男たちの中で』(文化出版局)から始まって、『大人の女が美しい』『セツの100本立映画館』(草思社)、『わたしの水彩』『長沢節と風景たち』(美術出版社)などの、何冊かの本があるのだが、本書『弱いから、好き。』はなかでも、とびきりだ。いろんなメディアに書いたエッセイを集めたもので、好きな映画に託したエッセイが多いのだが、思想が一貫する。

まず、「男の中に女がいる」ということが告げられる。セツにとってはダンディズムの本質はなんといっても「切なさ」である。九鬼周造(689夜)を想わせる。そこには当然、女も入る。次に「世界中、みんなみなしご」であることを告げる。何かから見放されていること、これが大事なのだ。まるで内村鑑三(250夜)か、野口雨情(700夜)だろう。

こうして「弱さ」についての美しさが、さまざまな角度で言及されていく。セツは「弱さ」の前に前提としての「優しさ」を語る。「優しさ」はすべて他人に対する気持ちから発していて、それも見知らぬ他人に優しさをもたらせるかどうかにかかっていることを強調する。

この見知らぬ他人への優しさは、島国日本が苦手とするものだろうけれど、これをなんとか突破しなければ、日本人は成長することも深くなることもできないのではないか。そう、セツは言う。そこで、問題になるのが「男の強がり」なのである。これが邪魔だ。だったらこれを壊すべきなのだ。

水彩画「リョウ君」1969年

水彩画「キミヒコ」1960年代

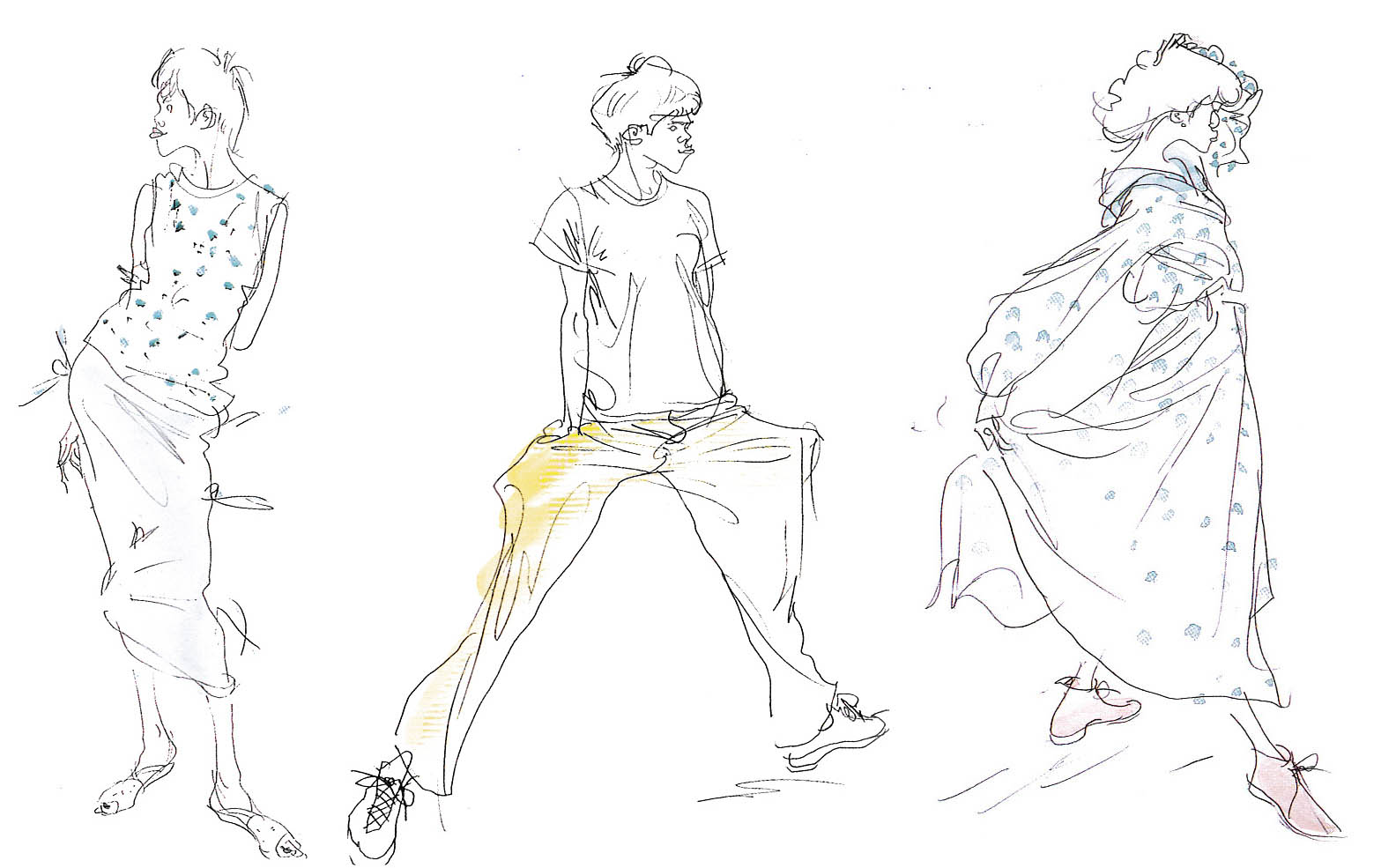

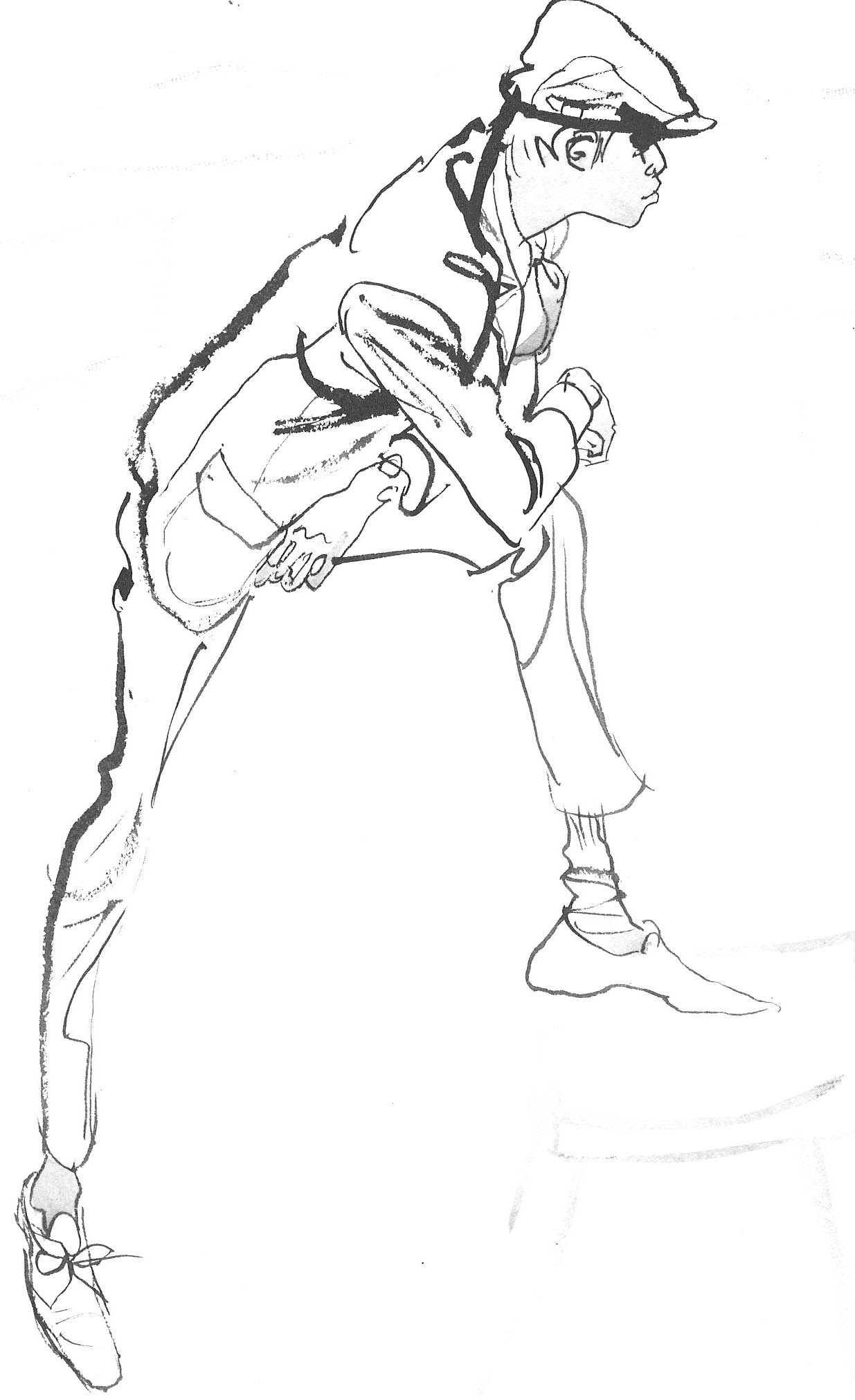

1980年代のデッサン

『長沢節 伝説のファッション・イラストレーター』 より

こうしていよいよ本題に入り、男が頼もしいときは、男は孤独であるべきで、そのときいちばん弱々しくも美しくもなっているものなのだということを説く。

のみならず男も女も弱さを隠すべきではなく、そうなれば、弱いものはすべてセクシーになりうると展開する。そのうえで今夜の冒頭に引いた「マイナスとマイナスがふと引き合う時が最も美しく、真の優しさが生まれる」が宣言されるのである。セツ・フラジリティ、まさに全開だ。

長沢節は1999年(平成11)、6月23日に亡くなった。千葉県大原町へ生徒たちと写生旅行に行ったとき、自転車で転倒したのが死因になった。その4カ月前には文芸春秋画廊で個展が開かれたばかりだった。82歳だった。

では、みなさん、長沢節のことをもっと知りましょう。セツが生き抜いた時代社会と仲間たちのことを、もっと感じましょう。それから自転車にはくれぐれも気をつけましょう。というところで、それでは、フラジャイルに乾杯!

1986年カレンダーより

(左)「クビより狭い顔の幅」

(右)「(仮)ポール」

(左)「青い水玉の袖なしとミモレ丈のスカート」

1998年カレンダーより

(中)「ガボガボの太いズボン」1998年カレンダーより

(右)「トランスバランス」

『セツのおしゃれ手帳』掲載原画 1992年

「私にとって、帽子はいまでもむずしい。

なかなか頭がかぶってくれないからだ」

『デッサン・ド・モード 美しい人を描く』(長沢節著)より

(左)『いかすっこ』掲載原画1960年年代末頃

(中)『いかすっこ』掲載原画1967年

(右)「腰のシルエットは意外にバッチリ〈パンタロン〉」

『プレイボーイ』掲載原画

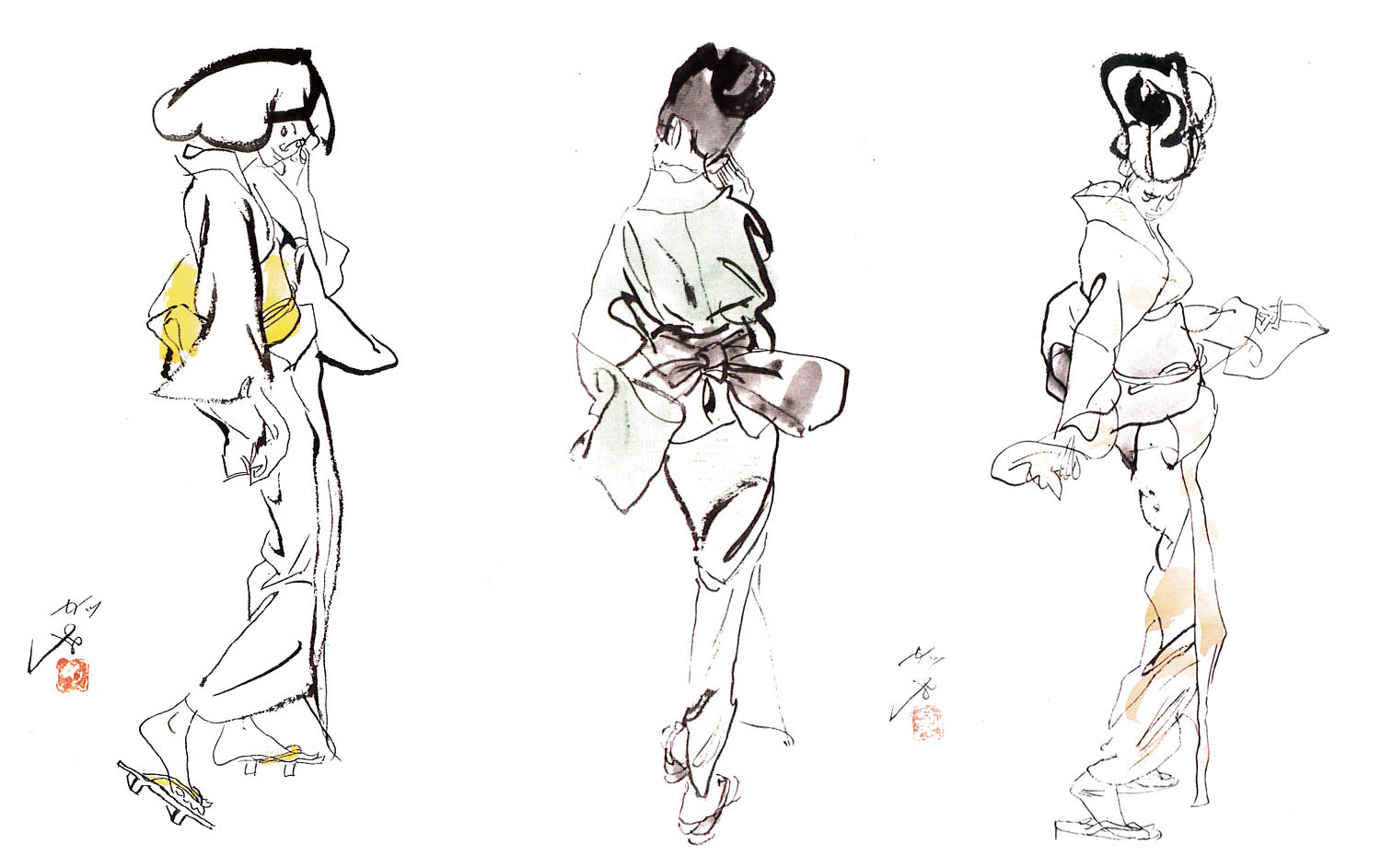

1960年代の女性着物デッサン

1990年代の男性ゆかたデッサン

『きもの研究』19号 1984年冬号表紙原画

コスチュームデッサン

「垂らしたその腕が、元から先まで太さが変わらないのである」

(『デッサン・ド・モード 美しい人を描く』(長沢節著)より )

「175cmもあるモデルの脚のダイナミズム」(同上)

「ツナギを着たりしたときは、女も女性であるという

意識を忘れてしまうようだ」(同上)

セツ・モードセミナーの中庭の下にある地下室にて

⊕ 弱いから、好き。 ⊕

∃ 著者:長沢節

∃ 発行者:大沼淳

∃ ブックデザイン:木村裕治

∃ 装丁・本文イラスト:長沢節

∃ 発行所:文化出版局

∃ 印刷・製本所:凸版印刷株式会社

⊂ 1989年2月19日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 新しい男と女。

∈ 男の優しさ。

∈ 映画の中のダンディスム。

∈ セクシーさの定義。

∈ こだわりファッション学。

∈ ちょっと苦い話。

∈ 暮しの美学。

∈ 気ままな一人旅。

⊗ 著者略歴 ⊗

長沢節(ながさわ・せつ)

1917年5月12日、福島県会津若松市生まれ。文化学院美術科卒。戦前戦後を通じて、イラストレーターの第一人者として活躍を続けていたが、雑誌「so-en」での映画評など、多くの雑誌に軽妙なタッチのエッセー、ファッション評を寄稿した。主宰する「セツ・モードセミナー」からは、ファッション界、広告界、出版界で活躍する第一線のクリエーターたちを多数送りだした。著書に「デッサン・ド・モード」「わたしの水彩」(美術出版社刊)「大人の女が美しい」「セツの100本立映画館」(草思社刊)などがある。1999年6月23日没。