幼な心は掴まえがたい。幼児から老境まで去来しているのに、ぴったり思い出せないものになっている。思い出そうとするとおぼつかなく、うたかたの泡になる。自分の中にあって、自分では掴まえられない。きっと、しばしば寄り添う「よそ」と「べつ」と「ほか」であって、断ち切られたままの「走り去っていく菫色」なのだ。そこには電話がかけれられない。

だから幻の電話をかける。電話の先には、谷内六郎(338夜)の初期画集『幼なごころの歌』(萬字屋書店)や、のちにまとまった『北風とぬりえ』(マドラ出版)に描かれているような光景が待っている。取り戻せないほど懐かしい光景だ。

そんな幼な心だが、その心情を綴ればうまい作家たちもいた。ペロー(673夜)、ノヴァーリス(132夜)、アンデルセン(58夜)、小川未明(73夜)、野口雨情(700夜)らがそうだった。どれも読めば読むほど、心がキュンと痛くなる。

幼な心がたったひと夏で変容してしまうことは、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』(935夜)やスティーヴン・キングの『スタンド・バイ・ミー』(827夜)がみごとに綴っていた。そして、読み了えた者は知らされる。子供はいつまでも子供であってはくれない、のだと。だから大人になってはいけなかった、のだと。

いや、そもそもかれらは「おとな以上」だったのである。コクトー(912夜)の『アンファン・テリブル』(恐るべき子供たち)やカポーティ(38夜)の『遠い声 遠い部屋』は自身にまつわる官能的な傷からその秘密を取り出した。

そういう変容する幼年期の日々のことをフランス語ではアンファンティーヌ(enfantines)というのだが、それが何を意味しているのかについて、コクトーよりずっとフランス語を操れるヴァレリー・ラルボーに教えられた。ラルボーはジョイスの『ユリシーズ』をみごとなフランス語に移した男だ。1169夜の『幼なごころ』(岩波文庫)に、そのあたりのことを少しふれておいた。

谷内六郎の『北風とぬりえ』。子どものころの遠い記憶をそのまま絵と文にあらわせた天才画人の代表作と自伝的画文が収録されている。表紙の絵は代表作「夜の公衆電話」(1975)。雨の夜、大木の脇にたつ、ぼうっと明るい電話ボックスの中で白い狐が誰かに電話をかけている。

フランスのアルベール・ラモリス監督短編映画《赤い風船》(1955)のワンシーン。少年パスカルが、親友である風船に「ちゃんとぼくの言うことを聞くんだよ」と、指を差しながら言い聞かせている。幼な心のファンタジーがフランスの美しい街並みとともに描かれた名作。

幼年期の心がどのように形成されるのかということは、私たちの記憶が2歳半あたりでプッツンしていて、それ以前にさかのぼれない以上、本人にはムリである。すべてはうたかたの泡になるか、さもなくば憶測になる。

とはいえ幼年期がどういうものだったかがわからないでは、その後の「自我」(自己)もわからず、それでは哲学も社会文化論もクソもない。だから観察と論理がこれを補ってきた。補っているうちに過剰になった。実は古代ギリシア以来の哲学と思想の多くは、この憶測と観察をめぐって理性がもがいた累々たる軌跡なのである。とくに理性を立てて論理で武装しておくのが常套手段になった。言葉に頼り、その言葉が幼年期の「北風とぬりえ」にならないように操るには、理性で勝負するのが一番の逃げ道だったのである。

けれども、そんなことだけでわれらが内なる「地球幼年期」(アーサー・クラーク)が見えてくるのかと疑ってみるべきだった。そこで近代の19世紀になると、ここに生物学と進化論、人類学と民族学が分け入り、20世紀に入ってからはさらに心理学と言語学と脳科学が推理舞台を分担していった。

こうしていよいよ「こども」が浮上した。心理と言語の起源は幼児の活動こそが秘匿してきたからだ。

けれどもこの「こども」は大人が組み立てた「自己の起源としてのこども」なのである。「アカデミックなこども」なのだ。ちっともアンファンティーヌではないし、フラジャイルでもなかった。そうではあるものの、学校が子供たちを大人にさせていくには、そのほうがよかった。教育はヴァルネラブル(傷つきやすい)では困るのだ。

これで、みるみるうちに近代的な幼児観が城郭のようにできあがっていったわけである。教育の情熱を発揮することと学習の秘密を解明することが両輪となったのである。その多くは良くも悪くも今日の児童教育に反映されているが、ペスタロッチ、オーウェン、フレーベルのような独創もあらわれた。なかで幼児の認識の正体が五里霧中であったのだが、ジャン・ピアジェがこの難問をほぼすべて担おうとした。

だが、待てよ。それでいいのか。ここはもう一度、総点検するべきところではないのか。教育と学習の根っこにある問題を「思考と言語の土壌」に戻って考えなおすべきではないのか。そう思ったのがレフ・ヴィゴツキー(1815夜)だった。

前夜、そのことの大筋を書いたばかりだ。ただ、まだまだ書き足りないことがあるし、そのヴィゴツキーがその後はどのように継承されつつあるのかということを、あまり言い添えていない。今夜はその有力な候補の一人であろうマイケル・トマセロを覗こうと思う。

子供の概念は中世ヨーロッパには存在しなかった。多産多死な時代に、すぐに労働力にならない存在は粗雑に扱われた。古スウェーデン語で子供の語源は「ゴミ」を意味する。歴史家のP・アリエスは代表作『子供の誕生』(1960)で、宗教改革などの影響から教育ニーズが変化し、家から学校に生活の場が変化したことが、子供の「発見」につながったと主張した。ブリューゲル(父)による80種の遊びが描かれた《子供の遊戯》は、まさにそのころの1560年の作品。

2018年3月末の1669夜に、森口佑介の『おさなこごろを科学する』(新曜社)を採りあげた。「進化する幼児観」というサブタイトルだ。幼な心を発達心理学や認知心理学で受けとめた好著だった。

その夜の千夜千冊では森口のガイドに従って、ソクラテス、デカルト、ロック、ルソー、ダーウィンの幼児観に続いて、ボールドウィン、ピアジェ、ヴィゴツキー、ボウルビィ、エインスワース、トマセロを、それぞれの考え方や主張の相違が見えやすいように紹介した。

ピアジェが「アタッチメント」(愛着)を軽視したこと、他者との出会いを重視したヴィゴツキーがそのガラスの壁を乗り越えていったことを強調し、その流れでいえばトマセロの模倣学習論がおもしろいということを、やや期待をこめて言及しておいたのだ。

マイケル・トマセロは早くからヴィゴツキーぞっこんの認知心理学者である。霊長類学、発達心理学、言語獲得プロセスの研究に従事してきた。ぼくより5~6歳若い。かなり一途な研究者で、少しまじめすぎるようにも思うけれど、そのぶん確固たる仮説を提案できた。

ただし、フラジャイルな幼年期にはまったく触知できてはいない。トマセロはなにはともあれヴィゴツキーのインテリオリザーツィア(内展化)の基本に戻り、ZPD(発達の最近接領域)に正しく立ちたかったのであろう。

それはそれで誰かがやるべきことだった。トマセロへの期待はそこにある。フラジャイルな幼児意識の解明は、いまのところアカデミックなアプローチには取りこめていない。そのかわりトマセロはZPD(Zone of Proximal Development)の起源を探ろうとした。

邦訳されている著書には、『心とことばの起源を探る』『コミュニケーションの起源を探る』『道徳の自然誌』『思考の自然誌』『ヒトはなぜ協力するのか』(いずれも勁草書房)のほか、『ことばをつくる』(慶応義塾大学出版会)、『認知・機能言語学』(研究社)などがある。

ちなみに、いまは京都大学で研究を続けている森口は最新刊『子どもから大人が生まれるとき』(日本評論社)を今年の3月に刊行する。『おさなこごろを科学する』の続編に近いので読まれるといい。

マイケル・トマセロはマックス・プランク進化人類学研究所の所長を務める認知心理学者。幼児と霊長類の思考とコミュニケーション過程の発達の比較に着目し、巧みな実験で仮説を実証する。

邦訳されたトマセロの著作群。トマセロは、霊長類研究、発達心理学、言語学の各分野で、先端的な成果を挙げている。ヒトの認知の本質に「進化」と「比較」という視点から迫るには最もふさわしいポジションにいる研究者だろう。

森口佑介『おさなごころを科学する』(新曜社)は、発達心理学や児童心理学の要諦を研究史を追いながら巧みに案内する。千夜千冊1668夜にもとりあげられていて、松岡が太鼓判を押す良書。今夜をもって、千夜でもピアジェ、ヴィゴツキー、トマセロの試みと思索が一望できるようになった。

一口に集約していえば、トマセロは「9カ月革命」と「ジョイント・アテンション」に注目した。9カ月革命というのは、生後9カ月から12カ月の時期に、赤ちゃんが劇的に変化することを強調したもので、ジョイント・アテンション(joint attention)は幼児は生後9ヶ月あたりから「共同注意」をしはじめているということを示す。

9カ月目付近に、幼児は物事と自分と他者とを共同的に連動させるZPDにさしかかっているということである。

ピアジェ以来、赤ちゃんは生後4カ月ごろから物体にリーチングしながらそれを掴もうとするようになり、8カ月ほどになると見えなくなった物体を探しはじめ、生後12カ月から18カ月には、物体を別の位置に移しておくと、目に見えるところに移しても見えないところに隠しても、それを追視するようになると考えられてきた。

ところが1980年代半ばになって、ベイヤールジョン、グラバー、トレヴァーセン(いずれも児童認知心理学者)らは、赤ちゃんが「もの」たちのアリバイのようなものを生後3カ月か4カ月には認識しているのではないかということを確証する。赤ちゃんは「もの」が見えようと見えまいと、それらがどこかにありつづけているという“世界”を想定するようになっているというのだ。しかもこの“世界”は、赤ちゃんが意図的に「もの」たちをいじろうとする時期にすでに芽生えているようなのだ。

トマセロは(おそらくヴィゴツキーもそう感じたにちがいないのだが)、これは乳幼児の「社会にめざめた時期」が意外に早いというのではなく、むしろ「超社会から入ってきている」(大人がつくった社会ではない「超社会」をスキーマにしている)にちがいないと推断した。もちろん、そうに決まっている。赤ちゃんは“大人”と異なる認知プランナーなのである。

すでに赤ちゃんが喋る以前からプロト・カンバセーション(原会話)のようなことをしていること、それが「見つめる」「さわる」「声をだす」という反応から始まっているだろうことは予想されていた。

これはごく初期の行為にさまざまな「やりとり」が潜在していたということだ。一般には母親とのやりとりで促進されるとおぼしいターンテイキング(turn taking)によって、プロト・カンバセーションのトリガーが引かれると想定されていたのだが、もっと以前から共社会的な「やりとり」が始まっていたのである。最近では、あまりうまい用語ではないが、これらを「協調行動」(joint engagement)とか「情動調律」(affect attunement)ということもある。

縮めていえば、まさに9カ月革命がジョイント・アテンション(共同注意)でおこっていたのである。コールウィン・トレヴァーセンは踏ん張って、ひょっとするとこれらは最初の「間主観性」(intersubjectivity)の出現とも「随伴性」(contingency)の創発とも言えるのではないかと主張した。

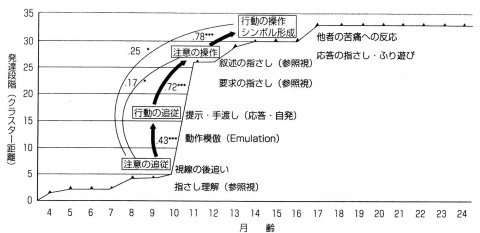

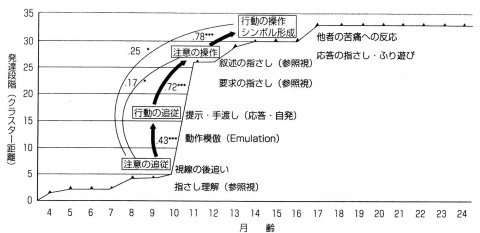

乳児の発達は「注意の追従(指差し理解、視線の後追い)」から「行動の追従(動作模倣、提示・手渡し)」、「注意の操作(指差し算出)」と進む。これは9ヶ月~12ヶ月の間に出現し、発達段階として急激に向上することから”共同注意の崖”(9ヶ月革命)と呼ばれた。

ところで子供がいないぼくには、こうした幼児におこっているらしい劇的で香ばしい出来事は、残念ながら与えられた知識としてしか理解できないものだった。だから識者たちによってどんなデカラージュ(獲得時期のずれ)の判断がおこっているのかということも、実感としては把握できなかった。

それがこの2年半ほどで救世主があらわれたのである。救世主はYUTOというかわいらしい幼児だ。松岡正剛事務所の寺平賢司と編集工学研究所の仁禮洋子が「悠人」くんを授けられ、折りあるごとに仕事場に連れてくるようになったからだ。

あろうことか、二人はぼくの76歳を祝う会の幹事で念入りな準備をするうちにねんごろになったらしく、しかも偶然とはいえ(出来心とはいえ)、YUTOはぼくの誕生日の1月25日が出産予定日になっていたらしい。実際には少し遅れての2020年1月29日出産だったけれど、それからというもの、両親が嬉しさを隠しながら頻繁に連れてくる。

YUTOも赤堤の3階建の仕事場の様子がものめずらしかったらしく、それがなんだかむずむず嬉しそうなので、ついついわれわれはちょっとずつ相手をすることになった。ぼくもそうなった。そして、すぐさまぼくの欠如に何かが充実していったのだ。

さてさて、おうおう、これはなんともピアジェ、ヴィゴツキー、イーガン、トマセロの解釈系の上にあらわれた護法童子ではないか。これはほってはおけないではないか。

YUTOが出現するときは、寺平(父)か仁禮(母)が抱きかかえるか、前をよちよち歩かせてか、ぼくの書斎に入ってくるという動線になる。

書斎は両側を本棚に挟まれた狭いアプローチを通ってクランク型に進んでくるようになっていて、そのアプローチの最後の角を曲がったら、すぐにぼくが机でキーボードを打っている姿に出会う。ここでYUTOの視界がパッと開く。まるで「いない・いない・ばー」なのだ。

書斎はほぼ本ばかりで埋まっているが、よく見れば色のついた箱やらビリケン人形やら寺社の護符やらが本棚にくっついている。ジャンクフードの袋も机上の大きな茶碗などもある。YUTOはそれらをあっというまに察知しながら、ぼくの大きな椅子にニコニコしながら近づいてくる。そして「ひげしゃん」と声を出し、小さな手を動かす。「ひげしゃん」は「髭のおじいさん」のことだ。

この出会いが生後3カ月から始まって、まるでぼくの書斎がトレヴァーセンやトマセロの幼児観察室のようになって、ほぼ1カ月ごとのパフォーマンスになったのだ。寺平は最近のぼくの筆頭秘書で、千夜千冊の図版作成グループの隊長である。このセレンディップな話、ここに挟んでおくしかあるまい。

とにもかくにも、はからずもYUTOが見せるジョイント・アテンションの数々が、こうしてわが貧しい幼児観察体験をコンティンジェントに帯電していったのである。

3階の松岡デスク(書斎)へのクランク状の動線で、「いっしょに行って」といいたげなYUTO。本棚に置かれていたダルマを抱きかかえて、「ひげしゃん」松岡に見せに行くつもりらしい。

「ひげしゃん!」と、イシス館の階段壁面に貼られていた写真にうつる松岡をジョイント・アテンションしているYUTO。

トマセロは考えこんだ。幼児のジョイント・アテンションのスキルがかなり相関しあっているのは、いったいなぜなのか。それが9カ月から12カ月のあたりにおこるのはなぜなのか。

当時、ピアジェの説の変更、ヴィゴツキーのZPD仮説の延長の試み、シミュレーション説、文化学習説、模倣学習の合致がおこす効果の強調、いろいろの考え方がとびかっていた。トマセロは少し迷いながらも、ジョイント・アテンションの仮説を拡張しつつ、共同(cooperation)と教示(teaching)が融合しているという見方に向かっていく。

そこから、9カ月革命の幼児にはおそらく「刺戟学習」と「エミレーション学習」と「模倣学習」とがほぼ同時におこったのではないかと推理し、ヒトザルからヒトに向かった人類が初期に言葉と道具を用いたことと照らし併せ、幼児が早々に超社会的な認知ハビトゥスを発現させていたのではないかという推測に及ぼうとしていった。

結論としては、きっと幼児にはこれまで誰も考えつかなかった早期の「情報の寄贈」がおこっていたのである。トマセロはもしそうだとしたら、(詳しい考え方は説明されていないのだが)その情報寄贈とは、渾然一体となったアナロジーの名状しがたい発揚と、幼児ならではのアフォーダンスの入れ替えだったのではないかとひらめいたようだ。とくに「身ぶり」と「指さし」にアナロジーとアフォーダンスが来襲している(寄贈されている)と見た。

それならいっそ編集工学的に翔んでもよかったと思う。幼児の「注意のカーソル」の束は1歳前後で「もどき」(擬)と「なぞらえ」(準)と「あやかり」(肖)の組み合わせを試すようになっていた。そう考えてもよかったはずである。

乳児が「『何か』を見ている他者」を見ながら「何か」を見る。この「他者のノリが転移する場」こそがZPDだ。上の写真は他者の視線や指差しを理解し,その注視対象に注意を向ける「応答的共同注意」。下は自らの行動によって他者の注意を引き付け,他者を乳児自身の注視対象へと巻き込む「始発的共同注意」。

意図(intention)はどういうふうに生じ、どういうふうにキャッチアップされるのだろうか。多くの認知科学者たちが同意したことは、すべては注意(attention)が用意しているというものだった。アテンションが動いたからインテンションが作動したのだ。そのアテンションもただの注意ではない。そこには視点の依存、記号の発見、同意の反応が三すくみで伴っていた。

かつてヴィゴツキーは「思考は言葉によって表現されるだけではなく、言葉を通して存在するようになる」と考えた。まさしく幼児がそうした。それは「指さし」と「言葉もどき」が同時反応的におこるだけで、ほぼ完璧に作動した。

ヴィトゲンシュタイン(833夜)は「われわれが意味と呼ぶものは、身ぶりの原始的言語と関係があるにちがいない」と言っていた。チャールズ・パース(1182夜・1566夜)は「われわれの思考力は記号なしでは進まない」と見通していた。これまた、その通りだった。ただそれは9カ月児において早くもおこっていることだった。

トマセロはこのような意図の動静がおこる場面を、あらためて「共同注意場面」(joint attentional scene)と呼んで、そこに共同注意を促すやりとり、共同注意として記憶にのこっていくエピソード、共同注意がおこりやすい形態などが、一緒になって動いていると考えた。そしてこれらをつなぐようにして、幼児は話しはじめていくのだと考えた。「もっと!」(more)、「ない!」(gone)、「あげる」(give)、「もってる」(have)というふうに叫びながら。YUTOもそう反応していた。

案の定、ミハイル・バフチンはこう言っていた。「発話はどんなものであれ、きわめて複雑に組織された連鎖と一環している行為なのである」。

このような発話の確立は日常的な現実のその場とともに生まれたのではなかった。そうではなく、幼児の心身に浮かんでいるイメージ・スキーマが「もっと!」「ない!」と言っていたのである。「ひげしゃん」の部屋での見聞はYUTOのイメージ・スキーマのキャンバスにプロットされたのである。そうだとするのなら、幼児のことば学習の教育には、そのイメージ・スキーマ(メンタル・スキーマ)をそのもの応援することでなくてはならなかったのである。やむをえないことだろうけれど、多くの両親はこのイメージ・スキーマを見いだすのが苦手だった。

松岡にミニこけしに顔を書いてもらい、太田香保にクレヨン指南をうけるYUTO。松岡事務所で略図的原型を学び、イメージ・スキーマを育んでいる。

ついでながらの閑話休題をちょっと。30代半ばのころ、ぼくは工作舎で「遊」を編集しながら、いずれ二つのヴァージョンをつくりたいと思っていた。ひとつは「方言・遊」、もうひとつは「こども・遊」だ。

そのため「遊」の地方読者がたいへん気がかりで、「遊会」と銘打った集いを各地で開いていった。遊学が「訛り」になるのを見聞したかったのだ。いまでもその伝統を、ライブハウス「ペパーランド」の能勢伊勢雄が「岡山遊会」として存続させている。

またいつも、もしもこの特集(たとえば「亜時間」「神道・化学幻想」など)を子供向けにつくったらどうなるかということを気にして、「子供にとっての特有の時間、あるのか。マンガの中は?」とか「神さま→子供だけの神さま→ちいさこべ?」とか「童謡はいつから発生したのか」といったメモを必ず執っていた。世界中の「ごっこ遊び・しりとり・宝さがし」を調べまくってもいた。

編集工学研究所を立ち上げてからは、スタッフの子がやってくるのを大いに歓迎していた。先頭を切ったのは佐々木千佳(イシス編集学校学林局)の子の詩歩ちゃんである。5歳ほどの元気いっぱいの女の子だった。ちょこちょこっと仕事場にやってくると、お兄さんお姉さんのデスクを次々にまわっておもしろそうに喋りまくっていた。ぼくは感心しつづけるばかりだった。

佐々木はいまは”編集かあさん”こと松井路代や高校の国語教師でもある川野貴志らと「イシス子ども編集学校」の準備にとりくんでいる。その松井は「遊刊エディスト」に母子ともどもの「思考と言語」を開陳して連載している。福岡で九天玄気組の組長をしている中野由紀昌も、最初に幼な子を連れて「感門之盟」にやってきた。この子は最近は大学を了えてラノベ用の絵の名手になりつつある。

こういう事情からしても、実はYUTOの登場は天賦のごとくに待ち望まれていたわけである。それが、なんと松岡正剛事務所と編集工学研究所を血縁関係にくみこむ申し子になるとは思わなかったけれど、ぼくが森口の本を紹介してからヴィゴツキーに及ぶあいだにYUTOがぼくの前に登場してきたのだから、これはまあ、そうなるべき帯電現象だったのだろうと思っている。

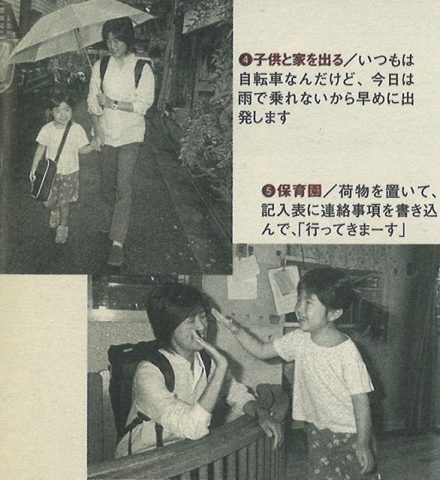

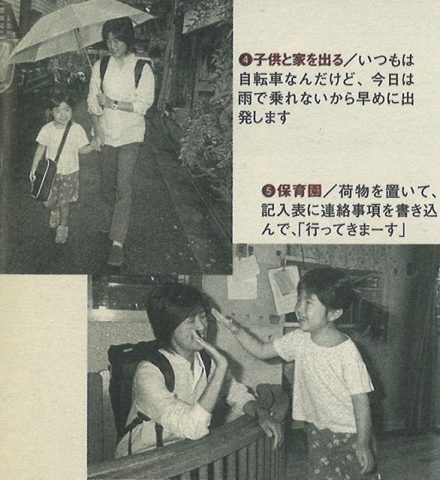

子育て時代の学林局長・佐々木千佳のスーパーウーマンぶりが「AERA」にとりあげられた(2000年)。写真は娘の詩保さんを保育園に送っているときのもの。入社以前から「教育の情報化」に関心をもっていた佐々木局長は編集学校誕生以前から、松岡監修の教育ソフト「2+1」や「カプタリウム」の開発にスタッフとして参加。イシス編集学校が開校し局長になってからも、「子ども編集学校」のプランを着々と練っていた。

2014年ごろに「子ども編集学校」が本格始動し、「よみかき編集」ワークシリーズ、「探求型読書」授業など、未知に向かう子どもの力を「情報編集の方法」でひらく活動を展開。2021年には「イシスこどもフィールド」が立ち上がり、松井路代、吉野陽子、景山卓也など、これまで編集学校のワークショップやナビゲーターを経験してきた編集かあさん、編集とうさんたちが参加し、活動の幅を広げている。「大きな木」として学林局の佐々木局長が支え、見守り、リードする。

「子どもにこそ編集を!」をモットーに、編集かあさん・松井路代が「編集×子ども」「編集×子育て」を身近な題材によって語るエディスト連載記事。子どもたちの遊びや学びや発見を、方法的に探究する奮闘記になっている。

2002年8月の感門之盟で、2歳の息子・結真くんを抱きかかえる中野由紀昌組長と50代の松岡。中野組長はこのとき4期の師範代をつとめていた。その後、12期で師範代に再登板した際には、第1季の「離」も受講。眠気を誘う「ふとん」と「うどん」を断ち、離ライフ(兼務 師範代)に邁進したことは編集学校のあいだでも語り草になっている。そんな熾烈な母を横目に、結真くんはすくすく育った。

では話を戻して、トマセロが本書『心とことばの起源を探る』の後半に綴っているなかで、いくぶん気になることを紹介しておきたい。

なるほどと膝を打ったのは、児童認知を分析するうちに、子供たちが世界を「出来事と参加者」に分けていることに注目したこと、児童の成長には「自己規制」の作用が大きく、そのことが児童のメタ認知と表現上の再記述力を促進しているのではないかという観点を重視したこと、児童の「文化」は誰かに伝達するたびに育まれるのであって、そのたびごとにアナロジーとメタファーの役割に気づいていくのだろうと推測したことなどである。

おそらくこのような見方はヴィゴツキーが望んでいた考え方に近いはずで、それなら新ヴィゴツキー派のいっそうの面目躍如を期待したいのだが、とはいえ、これらの着眼はまだ着眼したばかりといった研究状態に放置されている。児童研究のデータやエビデンスをほしがりすぎているからだろうと思う。もっと自在に推理の翼をのばしてもよいだろうに、そこがトマセロがまじめすぎるところなのである。

もうひとつ、話を加えておく。別の著書にはときどき詳しく書いてあるのだが、本書にはチョムスキー(738夜)に代表される「生得説」が取り上げられておらず、またこっぴどく否定もされていない。しかしトマセロにとって、チョムスキーの生成文法論こそまったく認められないものなのである。

チョムスキーの理論をかんたんにいうと、言語は人間の他の認知機能から自律的に形成された「心的器官」のようなものだというところにあって、したがって母国に育った者が母国語の文法を教えられずとも話せるのは、生物的人間として文法が生得的に生成されているからだと説明した。この文法は「普遍文法」(Universal Grammar)と呼ばれ、この骨格を理解すればどんな言語の習得にも通用すると提起された。

それまで、言葉はもっぱら耳から聞いているうちに(つまり生活しているうちに)習得できると信じられていたのだが(とくにアメリカ型の行動主義言語学習論がこの見方をとっていた)、チョムスキーはこれに真っ向から刃向かったのである。刃向かっただけではなく、言語の習得能力は誰にでも備わっているとしたので(それを言語獲得装置と名付け、その一般化を普遍文法とした)、これはまるで言語本能が幼児に備わっているかのようにも解釈されたのだった。

けれども言語獲得装置(Language Acquisition)も普遍文法も、実際にははなはだ数学的な論法で説明されていて、そのどこが幼児にあてはまるのか、さっぱり見当がつかなかった。そのわりに、チョムスキーの説明は華麗で鮮やかで、すこぶる説得力に富んでいた。そこで児童心理学者たちはチョムスキーの生成文法で重視されている構文の作成能力について、それなりに児童の言語形成のプロセスにもあてはめて検討してみたのだが、どうにも成果は出なかったのだ。

ピアジェ(右)、ジャコブ(中央)と議論するチョムスキー(左)。ロワイヨーモン人間科学研究センターで、1975年に行われた討論会のようす。当時理事長のジャック・モノーが主催し、ベイトソン、パトナムなども参加した。ピアジェの獲得説とチョムスキーの生得説が領域横断的に深く討論された。

チョムスキーは生成文法論において、言語に必ずあらわれる「文」に着目した。名詞句(NP)や動詞句(VP)のような句構造標識の導入で文の構造を一般的に記せる手筈を整え、普遍文法を追求するための足掛かりとした。図版は『統辞構造論』における句構造の決定の例。

トマセロはチョムスキーの理論が数学的であるから反対したのではない。ジョージ・レイコフらに倣って、生成文法論が示す構文の特色が児童の言葉の学習プロセスにほとんどあらわれないことをもって批判した。

ともかくもこうして、児童の言語認識をめぐってはチョムスキー派と認知言語学派が真っ向から対立してきたのであった。ただし、この対立の具合や細部を理解することがそれほど稔りあるものかどうかは、疑問だ。本書の訳者たちは二つの対立を通してトマセロを解釈するほうがわかりやすいという主旨のようだが、さて、どうか。ここはあらためて、ピアジェの構成説とチョムスキーの生得説に戻って、その相違のあいだに参集してくる問題群を点検すべきであろう。

一方、トマセロのほうにも杜撰なところや短絡しすぎているところがあった。とくに児童の認識の全般を「文化学習」としてまるく収めようとしているところが、あまりにおおざっぱだ。とくに「知の転移性」によって幼ない認知が脈動するということについては、もっと強調しておくべきだった。

このあたりのこと、言語学というものがどういう性格で、どんな長所と短所をもっているかということと関係してくるので、今夜はこれ以上は立ち入らない。

最後に、本書の第1章「謎と仮説」の冒頭に掲げられているエピグラフを紹介しておく。「精神がなしとげた最も偉大な成果は、すべてよるべなき個人の力を越えたものであった」というものだ。チャールズ・サンダース・パースからの引用だ。「よるべきなきもの」とは無名の思索者のことではない。まさに幼児たちのことである。「幼な心」の探求こそ、われわれのめざすべき編集的未来なのである。

TOPページデザイン:野嶋真帆

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・桑田惇平・中尾行宏・上杉公志

⊕『心とことばの起源を探る 文化と認知』⊕

∈ 著者:マイケル・トマセロ

∈ 訳者:大堀壽夫、中澤恒子、西村義樹、本多啓

∈ 編集:土井美智子

∈ 装幀:板谷成雄

∈ 発行者:井村寿人

∈ 発行所:株式会社勁草書房

∈ 印刷所:大日本法令印刷・松岳社

∈ 発行:2006年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 謝辞

∈ 第一章 謎と仮説

∈ 第二章 生物学的遺伝・文化的継承

∈∈ 1 生物学的遺伝

∈∈ 2 ヒト以外の霊長類の文化

∈∈ 3 ヒトの文化進化

∈∈ 4 ヒトの個体発生

∈∈ 5 二重継承モデル

∈ 第三章 共同注意と文化学習

∈∈ 1 赤ちゃんの初期認知

∈∈ 2 九か月革命

∈∈ 3 九か月革命についてのシミュレーションによる説明

∈∈ 4 初期の文化学習

∈∈ 5 文化の個体発生的な起源

∈ 第四章 言語的コミュニケーションと記号的表示

∈∈ 1 言語習得における社会的認知の基盤

∈∈ 2 言語習得における社会的やりとりの基盤

∈∈ 3 感覚運動的表示と記号的表示

∈∈ 4 注意の操作としての記号的表示

∈ 第五章 言語の構文と出来事の認知

∈∈ 1 言語の最初の構文

∈∈ 2 言語の構文学習

∈∈ 3 言語的認知

∈∈ 4 言語と認知

∈ 第六章 談話と表示上の再記述

∈∈ 1 言語的コミュニケーションと認知発達

∈∈ 2 社会的知識と物理的知識

∈∈ 3 メタ認知と表示上の再記述

∈∈ 4 視点の内面化

∈ 第七章 文化的認知

∈∈ 1 系統発生

∈∈ 2 歴史

∈∈ 3 個体発生

∈∈ 4 プロセスの重視

∈∈ 訳者解説

∈∈ 参考文献

∈∈ 事項索引

∈∈ 人名索引

⊕ 著者略歴 ⊕

マイケル・トマセロ(Michael Tomasello)

1950年生まれ。1980年ジョージア大学で博士号取得(心理学)。マックス・プランク進化人類学研究所共同所長。主著に『コミュニケーションの期限を探る』『ヒトはなぜ協力するのか』『思考の自然誌』『味わいの認知科学』(勁草書房)他多数。

⊕ 訳者略歴 ⊕

大堀壽夫(おおほり・としお)

1960年生まれ。1992年カリフォルニア大学バークレー校言語学科博士課程修了。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は言語学(意味論、機能的類型論)。主著に『認知言語学』(東京大学出版会、2002)他。

中澤恒子(なかざわ・つねこ)

1956年生まれ。1991年イリノイ州立大学言語学部博士課程修了。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は理論言語学。

西村義樹(にしむら・よしき)

1960年生まれ。1989年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は認知言語学、意味論、日英語対照研究。共著に『構文と事象構造』(研究者出版、1998)。

本田啓(ほんだ・あきら)

1965年生まれ。1995年東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。神戸市外国語大学外国語学部教授。専門は認知言語学。主著に『アフォーダンスの認知意味論』(東京大学出版会、2005)他。