ヒップは才能ではない。脱落者、ちんぴら、ふしだら、フリーク、アウトロー、トラブルメーカー、ほら吹き、トリックスターが才能だというなら才能とも言えようが、やっぱりそうではない。ヒップは、ルーティ(盗品)やブーティ(戦利品)で仕上がった反抗の誇示である。

ヒップはセロニアス・モンクのピアノの至福の果てにあって、ルー・リードとヴェルヴェット・アンダーグラウンドのストイックな野性の中にある。それでいてヒップはジャック・ケルアックのバップな言葉の韻律そのもので、マイルス・デイヴィスの小さく吠える話し方でもあって、その身なりであり、その演奏スタイルなのである。けれどもまたヒップはジェイムズ・エルロイのパルプ・フィクションであって、レニー・ブルースの加速する風刺なのだ。

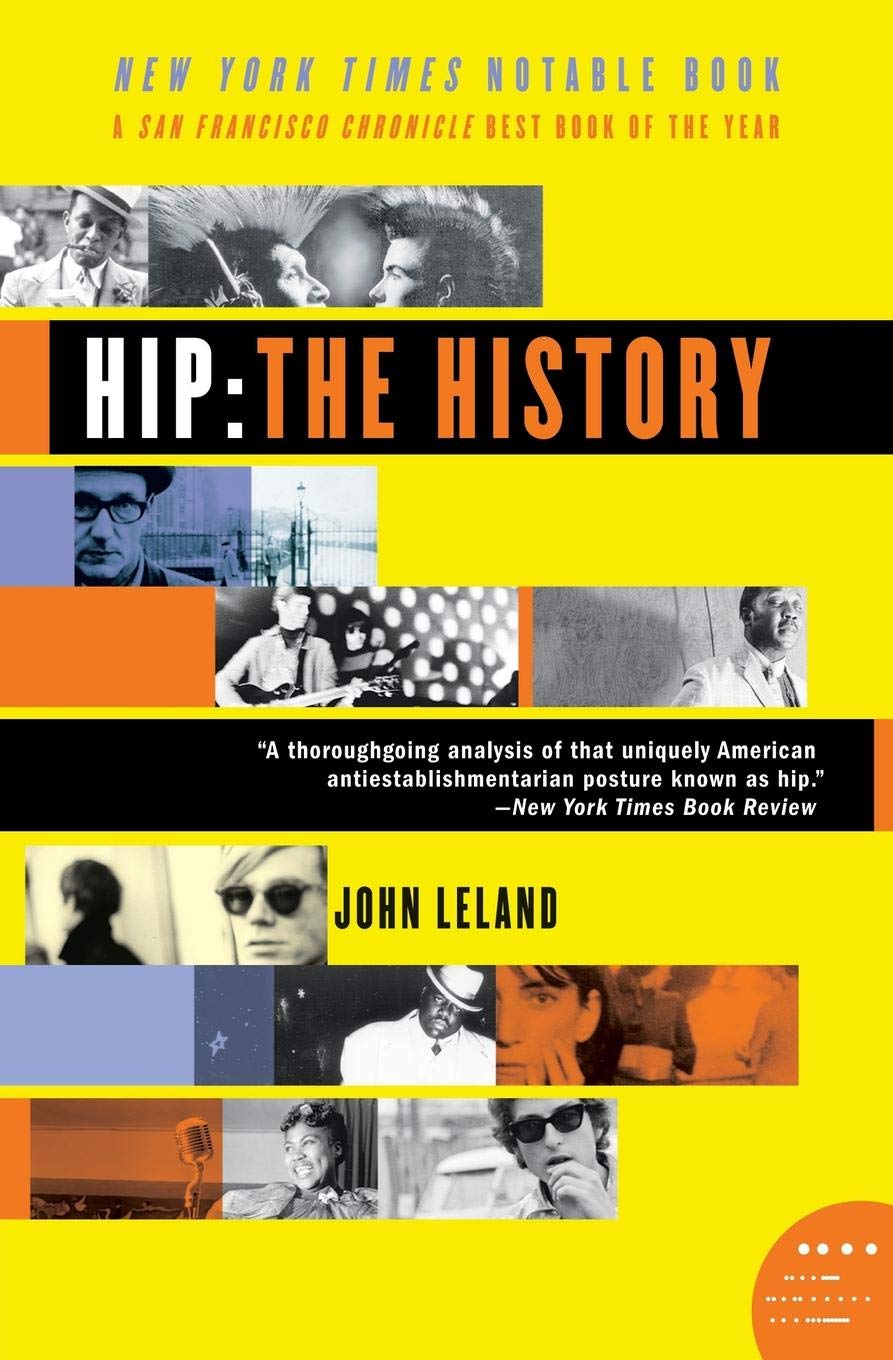

こういうヒップについての言いっぷりをこれ見よがしに次から次へと射出する、該博で小気味のよいクロニクルをいつか誰かが書きまくるだろうとは思っていたけれど、やっぱりそんなことを仕上げる凄腕のアメリカン・ライターがいた。本書がそれだ。大著だった(二〇〇四年の著作で、六〇〇ページ)。白くて黒いアメリカの喧噪に充ちた好奇心のサラダボウルの中の食材を、あらいざらい提供してみせた。

著者のジョン・リーランドはニューヨーク・タイムズの記者で、二十年以上にわたってアメリカン・ポップカルチャーの取材と記事を執行してきた猛者である。日本でも「スタジオボイス」などでちょくちょくお目にかかっていた。長らくイーストヴィレッジに住んでいたようで、だからというわけではないが、ブルックリンのウィリアムズバーグの道端やロスのシルヴァーレイクの落ち着きがないのに自信たっぷりな風情にも、詳しい。

おそらくは破壊的知性にめっぽう強いジャーナリストなのだろう。日本のメインジャーナリズムでは、この手のポップカルチャーやローカルチャーに精通した記者が大手の新聞社にずっといることなんて、まずありえない。日本ではサブカル記者はたいてい排除されるのだ。記者だけではない。日本には「サブカルズ」を大段平切って議論できる思想者が出ていない。

原著『HIP:THE HISTORY』

ヒップは才能ではない。脱落者、ちんぴら、ふしだら、フリーク、アウトロー、トラブルメーカー、ほら吹き、トリックスターが才能だというなら才能とも言えようが、やっぱりそうではない。ヒップは、ルーティ(盗品)やブーティ(戦利品)で仕上がった反抗の誇示なのだ。

反抗の誇示は、ジャクソン・ポロック、チャーリー・パーカー、トゥパック・シャクール、カート・コバーン、ドロシー・パーカーがそうだったように、ときに破滅をもたらす。仮りにバードことチャーリー・パーカーとベラ・バルトークがどっこいどっこいの才能をもっていたとしても、どっちを演奏したいかといえば、「そりゃ、バルトークだろう」ということになる。「バードのあとに何ができる?」というわけだ。

ところがヒップがヒップスターの生きざまの片言隻句になり、ステージングの演奏や姿勢になり、アクセサリーや靴やジャンパーになったとたん、どんなハイカルチャーの才能も及ばないような図抜けた凱歌がそこに溢れていった。ヒップの副産物こそはとびきりの才能に昇華していくのだ。そこにオリンピックとXゲームほどの、コルトとグロックの拳銃ほどの、コミックの《バットマン》とフランク・ミラーの《ダーク・ナイト》ほどの、決定的な違いがあらわれる。

つまりヒップは「純粋」にはほど遠いのだ。そのかわり「スタイル」と「雑」が本領なのだ。だからローカルチャーはハイカルチャーよりうんと複雑になる。ヒップは偶発的で偶有的なのだ。アンディ・ウォーホルは、「ぼくがヒップにめざめたのはジェイムズ・ブラウンをハーレムのアポロシアターに見にいく途中のリムジンの後部座席にいたときだった」と告白しているが、まさにそうだろう。突如として、偶発的に、ヒップは人を襲うのだ。ウォーホルもこのあと、理由もなくヴェルヴェット・アンダーグラウンドの最大のパトロンになっていた。

こんなコンティンジェントな起動感覚はとうていうまく言いあらわせないので、これまでもクール(cool)、ダウン(down)、キャンプ(camp)、ビート(beat)、ラッド(rad)、ファット(phat)、タイト(tight)、ドープ(dope)などと呼ばれてきた。ときにひとくくりにボヘミアン(Bohemian)と総称することもあった。しかし、やはりヒップ(hip)という言葉がいちばんこの感覚を包括しているだろうというのが、本書の見方だ。

ジャクソン・ポロックによるアクション・ペインティング

Embed from Getty Images

HIPHOP界のレジェンド、2PACことトゥパック・シャクール(中央)

交友関係のあったノトーリアスB.I.G.(左)とのちに対立し、アメリカの西海岸と東海岸にわかれ血で血を洗う抗争を繰り広げた結果、25歳の若さで凶弾に倒れ、この世を去った。トゥパックの死の半年後に、ノトーリアスも銃弾を浴び、死を遂げた。どちらも犯人は謎のままで未解決事件となっている。

Embed from Getty Images

エックスゲームズ(X Games)

いろいろな種類のエクストリームスポーツ(離れ業を競う)を集め、夏と冬の年2回開催される大会。競技によってはX Gamesがオリンピックやワールドカップ以上の最高位の格付けと見なされている。

コミック《ダーク・ナイト》と作者フランク・ミラー

10年前にバットマンを引退したブルース・ウェインは犯罪と戦うために活動を再開した。しかし、その活動はゴッサムシティ警察と政府から反対される。伝統的な《バットマン》コミックとは違って、陰鬱なストーリーになっている。

ヒップの語源については、定説はない。言語学者のデイヴィッド・ダルビーは西アフリカのウォロフ語の動詞「ヘピ」(hepi=見る)や「ヒピ」(hipi=目を開く)あたりの言葉が起源ではないかと言う。セネガルやガンビアの黒人奴隷が十八世紀にアメリカで使いだしたらしい。かれらはそのころ「ディグ」(dig=わかる)の語源である「デガ」(dega=ピンときた)や、「ジャイヴ」(jive=からかう)の語源になる「ジェヴ」(jev=偽りを語る)といったウォロフ語も一緒に使っていた。いずれもセネガルやガンビアの黒人たちがアメリカにもちこんだ。

そのうちヒップやヒッピー(hippie, hippy)がよく使われるようになり、やがてヒップとジャイヴがまじっていった。ノーマン・メイラーが一九五七年の『白い黒人』(新潮社『ぼく自身のための広告』所収)でヒップスターを勇気ある文化としてとりあげ、「ヒップは巨大なジャングルに暮らす聡明な原始人の知恵である」と書いたのは、いまからすれば危うい言い方ではあるけれど、ずばりルーツを言い当てていた。

そうだとすると、アメリカにヒップが生まれ、そのムーブメントが一気に席巻しはじめたのは、一九二〇年代やメイラーがヒップスターを議論した五〇年代後半だったのではなく、その一〇〇年も前のことだったのである。本書は、ヒップの誕生はミンストレル・ショーとブルースが混じっていったところに起源すると証した。

ミンストレル(minstrel)というのは、白人が黒塗りをして粉飾し、黒人もどきを演じてみせる芸人たちのことで、そのショーは一八二〇~三〇年代の各地の小劇場に登場して十九世紀アメリカで最も親しまれたエンターテインメントだった。フォスターの《草競馬》や《おおスザンナ》はミンストレル・ショーのために作曲された。

司会者(インタロキュター)や「つっこみ」(ストレートマン)もこのショーから生まれた。ホイットマンは子供のころからこのショーが大好きで、ディケンズは当時のスターだったウィリアム・ヘンリー・レインを「史上最も偉大なダンサー」だと褒めた。

白人が黒人を試着して(擬装して)、そのことを自負すると、今度は黒人がそれを再転用して変更し、白人が再び黒人の変更を強奪する。この“愛”と“盗み”のあいだにヒップが生まれたのである。のちにボブ・ディランが《アウトロー・ブルース》で、ミシシッピのジャクソンにいる恋人について「褐色の肌だが、かわらずおれは好きなんだ」と歌ったのは、ミンストレル・ショー以来の白人的矜持であるとともに、もう過去にはとらわれないという「現実変革の約束」でもある。けれども、アメリカン・ポップカルチャーはこういう人種差別的なショーの愉しみから派生したと言わざるをえない。

ミンストレル・ショーがどんなものかは、日本でいえばシャネルズの鈴木雅之たちが顔を黒く塗って黒メガネをし、湯川れい子と井上大輔の《ランナウェイ》などを歌い出したことを想えば、なんとなくその意図が思い当たるかもしれない。ちなみにシャネルズという名はココ・シャネルのシャネルからきているのではなく、「シャ・ナ・ナ」と「ザ・チャネルズ」を合わせたネーミングだった。シャネルズはその後はラッツ&スターと変名して《め組のひと》などをヒットさせた。

当時のぼくにはシャネルズの出現はひどい茶番に見えたけれど、その歌いっぷりにはグルーヴで痺れるものがあった。アメリカの白人たちも、このように黒人の真似をすることをやたらにおもしろがったのである。

ミンストレル・ショーのパフォーマー、ロリン・ハワード(娘のコスチューム)とジョージ・グリフィン。

1855年ごろのもの。

カレンダーズ・カラード・ミンストレルズ(1875)のポスター

ラッツ&スター(前:シャネルズ)

1975年、ヴォーカルの鈴木雅之、久保木博之、田代まさし、佐藤善雄らが結成したドゥーワップ・グループ。顔を黒く塗り、ブラック・ミュージックのエッセンスを取り入れたポピュラリティの高い作品を発表した。

ブルース(Blues)のほうは、アミリ・バラカ(=リロイ・ジョーンズ)が指摘したように、「アメリカ人になった黒人」が初めてつくりだした正真正銘の文化イディオムだ。

発生地はテネシー州メンフィスに広がる肥沃な農地、ミシシッピ・デルタあたり、そこを揺籃地にしたのは、①セネガルやガンビアの奴隷たちが得意なコール&レスポンス型の歌や弦楽器やイントネーション、②コートジヴォワールやナイジェリアから運ばれてきた男女混合のこみいったポリリズム、③コンゴやアンゴラからやってきた複雑なボーカル・アレンジメント、この①②③の混成だった。

アメリカ化した黒人はこれらにアイルランドのバラッドの要素、ヨーロッパの賛美歌をまぜて黒人霊歌を生みだした。そこへバンジョーに代わってマーティンやギブソンの上出来ギターが加わり、さらにチャーリー・パットンやトミー・ジョンソンが《ジョン・ヘンリー》《フランキー&アルバート》といったフォーク・バラッドから自立して独得の歌を奏でるようになったとき、ブルースが誕生した。

デルタ・ブルース

アメリカ合衆国南部のミシシッピ川流域(ミシシッピ・デルタ)やテネシー州メンフィスなどの地域で発生した、初期ブルースミュージック。写真はクラークスデイル郊外のジュークジョイントで踊る人々。

チャーリー・パットン(1891-1934)

デルタ・ブルースを形作った一人であり、それを世に知らしめた第一人者。通称「デルタの声」。

初期のブルースの生態にはアフリカンなピッチトーン言語が生きていた。ピッチトーンはアクセント(ピッチ)と声調(トーン)によって意味が変わっていく音楽言語の調べのことで、それが、新たにブルーノート・スケールとして育まれていくブルースにマッチした。またアフロ・アメリカンな黒人英語にもぴったりだった。

ブルーノート・スケールは五音階のペンタトニック・スケールでできていて、この音楽展開にシャッフル(shuffle)やグルーヴ(groove)などの特色を富ませ、コール&レスポンスなブルースを極上にした。

こうして多くのブルース・シンガーが、最初は黒人の旅芸人として、ついではロバート・ジョンソンのようなプロミュージシャンとして、また白人のカントリーシンガーとして、活躍を始めた。折からのレコードの発達もブルースの流行を手助けた。グルーヴとは、もともとレコードの溝をあらわす言葉なのだが、その粗野なレコード盤がもたらす波打つ溝から出てくるような音は、頓にブルースぽかったのである。メイミー・スミスの《クレイジー・ブルース》の録音(一九二〇)が決定的だった。

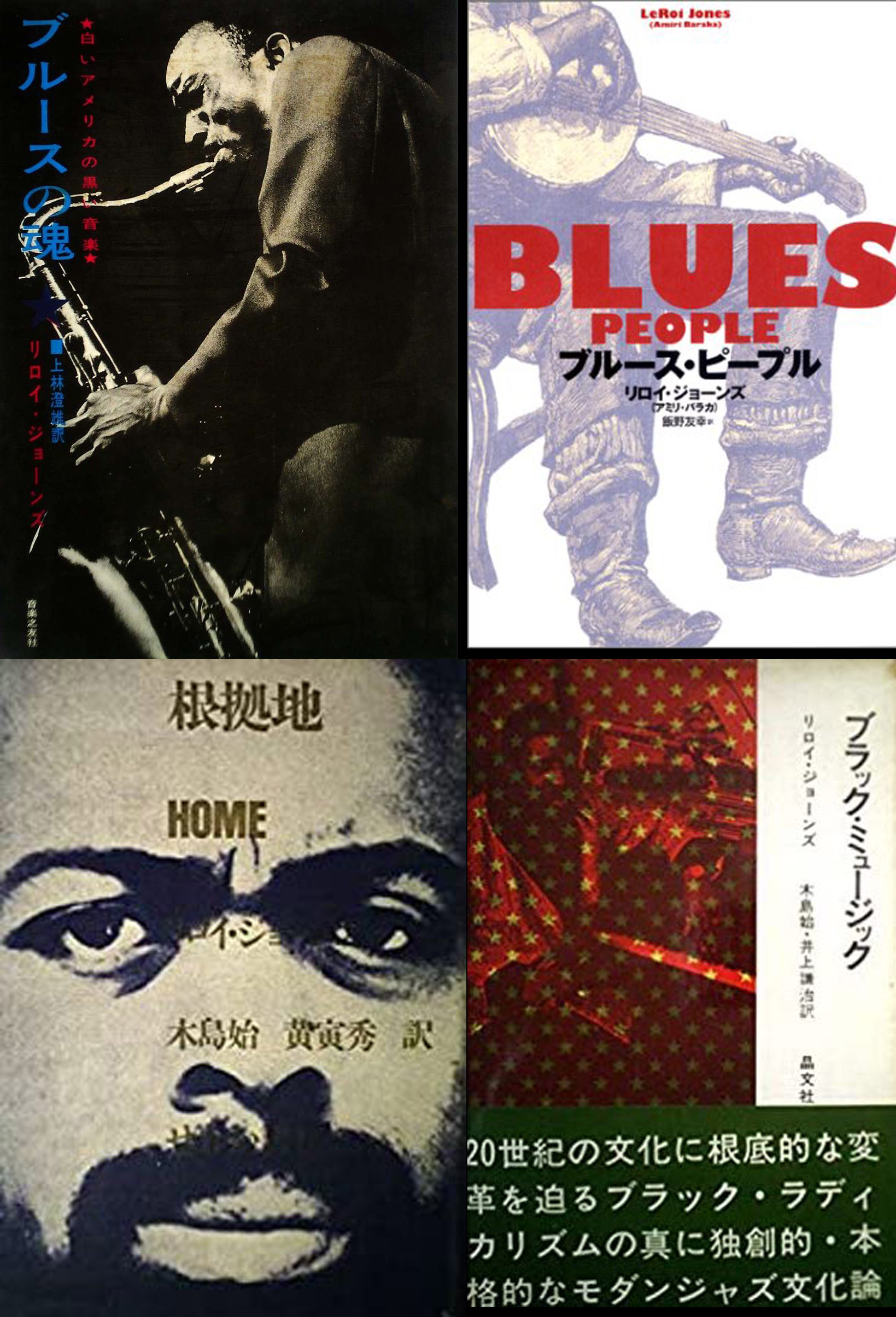

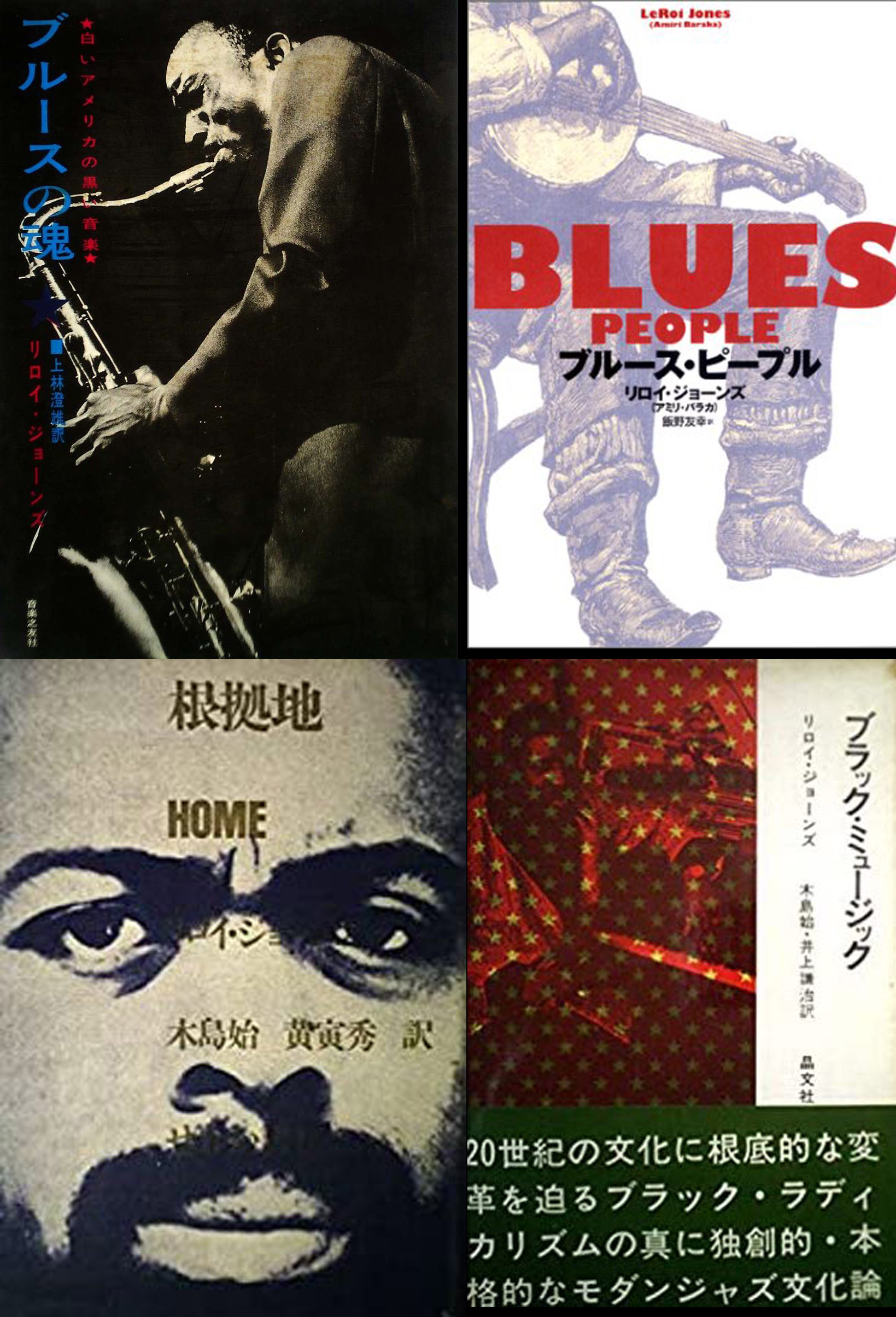

ぼくはこうした流れがどんなブルース思想になっていったのかを、本書の著者同様、当時はリロイ・ジョーンズ名義だったアミリ・バラカの『ブルースの魂』『ブルース・ピープル』(ともに音楽之友社)、『ダンテの地獄組織』『根拠地』(ともにせりか書房)、『ブラック・ミュージック』(晶文社)からとくとくと教わったけれど、それはもちろん後付けの話で、実際のブルース思想を支えていったのは、一八五〇年代の「アメリカン・ルネサンス」をもたらした作家たちだった。

《セントルイス・ブルース》の楽譜

ブルーノート・スケールはジャズやブルースなどで使用される音階。アフリカから連れてこられた黒人奴隷たちに西洋音楽を教えたところ、耳慣れない音程で歌い出し、その声が物悲しい雰囲気だったので、「憂うつ」を意味する「ブルー」の名称がついたとされる。

リロイ・ジョーンズ(=アミリ・バラカ)の著作

エマソン、ソロー、ホイットマン、メルヴィルらが、「アメリカン・ルネサンス」の旗手である。それぞれ『代表的人物』、『ウォールデン 森の生活』、『草の葉』、『白鯨』で鳴らした。ここに、個人を讃え、規範に従わない者たちを称賛し、市民的不服従を唱え、ゲイカルチャーの匂いを放つ「新しいものがもつ官能的な叫び」を容認するヒップの知的枠組みが築かれた。

ホイットマンはこう煽った。「以下が君のすべきことだ。大地と太陽と動物を愛せ、富を軽蔑しろ、請われたら誰にでも施しをしろ。愚かな者や狂った者のために立ち上がれ。暴君を憎め。神以外のことを議論しろ。どんな奴にも帽子を脱いだりするな」。まさにヒップスター創生のためのマニフェストのようなものだ。

それまでアメリカには、ヨーロッパに匹敵する上等な思想も文学もなかった。それがミンストレルやブルースとともに、ホイットマンが過激に示唆してみせたような独特の主張や信念としていきなり発揚した。これはのちのビバップ、ヒップホップ、ロスト・ジェネレーション、ビート・ジェネレーション、インディー・ピュリスム、ドラッグ・カルチャーの昂揚につながっていった。

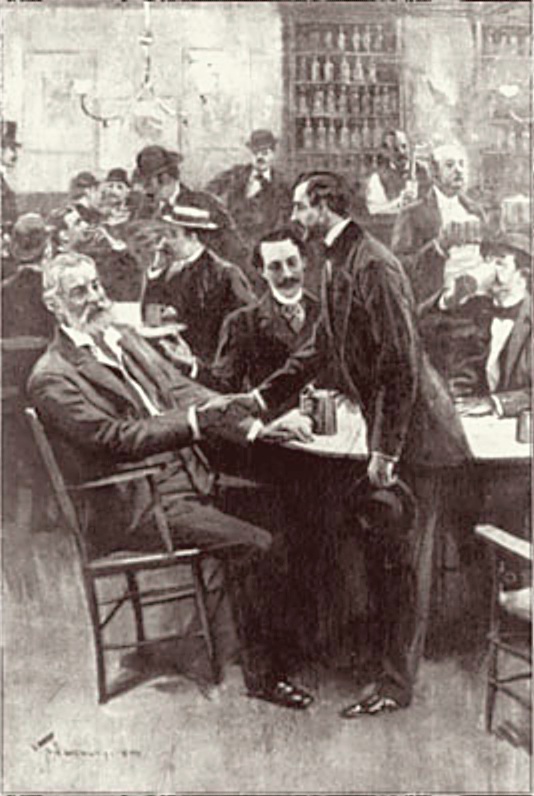

一八五五年にチャールズ・プファッフがブロードウェイ653に開いた地下ビアホールは、こうした主張や信念に呼応する連中の巣窟となった。かれらはヘンリー・クラップ率いる「ニューヨーク・サタデープレス」によって、しばしば「ボヘミアン」(もともとはロマのこと)と呼ばれ、マーク・トウェイン、ヘミングウェイ、ダシール・ハメットに痺れ、ライト兄弟の飛行機、フォードの自動車、ハリウッドの映画、ジャズ、タップダンス、チャールストン、ヒップホップに浮かれた。

黒人も白人も同じ文学を読み、同じ自動車に乗り、同じように腰を振ったのだ。こんなことはアメリカ新世紀にしかおこらなかった。一九一三年、フランスの作家シャルル・ペギーは「イエス・キリスト以来の世界変化よりも、この三十年間の変化のほうがずっと大きい」と書いたものだ。

プファッフのビアホール

プファッフのビアホールの様子

座りながら握手しているのが、ウォルト・ホイットマン。

20世紀初頭の映画館

『四輪に乗ったグッド・ライフ アメリカの世紀3 1910-1920』p50-51

Embed from Getty Images

タップ・ダンスの神様、ビル・ボージャングル・ロビンソン(1878-1949)

アメリカ最初期の黒人俳優としても有名。誕生日にちなみ、毎年5月25日「National Tap Dance Day」となっている。

ジャズを胚胎したのは十九世紀末のニューオリンズである。農地でブルースしていた黒人音楽とフランス移民のあいだのクレオール・ミュージックとが混じって、うずうずした様相を見せていった。ルイジアナ行政法がダウンタウンのクレオールと黒人バンドをアップタウンに一緒くたにさせたのも大きかった。

たちまちカドリーユ、ワルツ、ラグタイム、ブルース、葬儀音楽、マーチなどが交差しあい、そのやりとりのあいだから、一方では嘘つきでギャンブル好きのジェリー・ロール・モートンの《キング・ポーター・ストンプ》や《ハイソサエティ》が、他方ではマーチングバンドの《ディドント・ヒー・ランブル》や《聖者の行進》が生まれた。かれらは葬儀の行きは陰鬱に鳴らし、帰りは楽しげにシンコペートしたりラグしたりしてみせた。

讃美歌を演奏するバンド

曲に合わせ、お墓への葬送行進が始まる。『聖地ニューオリンズ聖者ルイ・アームストロング』(冬青社)p122、123より

ジャズ葬式の様子

教会全体が揺れ動くようなゴスペル。強烈なリズムに満ちた牧師の説教がおこなわれる。ジャズ葬式の始まりは悲しみをかき立てる。『聖地ニューオリンズ聖者ルイ・アームストロング』(冬青社)p118、119より

一九一七年二月二六日、ニューオリンズ出身の白人五人組のオリジナル・ディキシーランド・ジャズバンドが、ニューヨークのヴィクター・スタジオで《リヴリー・ステイブル・ブルース》を録音した。三年後、メイミー・スミスはハーレムで歌っていた《クレイジー・ブルース》をレコーディング・スタジオに持ち込み、一ヵ月で七万枚、一年で一〇〇万枚を売った。こうして、かのルイ・アームストロング(サッチモ)やシドニー・ベシェやデューク・エリントンが登場していった。モートンも歯にダイアモンドを入れてこの一陣に並び立った。

ジャズは個性に富んだ即興力によって過去と現在をすばやく行き来し、堅い楽譜に自在なパフォーマンスをもたらした。ジャズは意外にも自動車が秘めるスピードや組み立てライン(アセンブリー)の工場のリズムと相性がよく、それゆえ同じ曲や歌を緩く悲しくも、快活に喧しくもあらわせた。ロバート・ファリス・トンプソンはそれをこそ「ジャズのヒップでクールなところ」と解説した。

ビリーとディディ・ピアスのバンド

トラディショナル1ドル、その他2ドル、人気の『聖者の行進』は5ドルとある。壁にはジャズマンの絵とリクエスト料金表が掛かかっている。『聖地ニューオリンズ聖者ルイ・アームストロング』(冬青社)p88、89より

Embed from Getty Images

バンドとともに、WMSB Radioに出演したルイ・アームストロング(前列右)

アームストロングは子どもの頃、祭りに浮かれピストルを発砲してしまい、少年院に送られた。少年院のブラスバンドでコルネットを演奏したことが楽器との最初の出会となった。その後、町のパレードなどで演奏し、人気者となる。サッチモという愛称は「satchel mouth」(がま口のような口)というのをイギリス人記者が聞き違えたとする説からきている。かすれた歌声でも有名。

第一次世界大戦とジャズエイジは、白人たちであるヘミングウェイやフィッツジェラルドらをロスト・ジェネレーションにさせ、黒人にはハーレム・ルネサンスを、ランドルフ・ボーンらのフットルース(身軽な若者たち)にはグリニッジ・ヴィレッジでのボヘミアン暮らしをもたらした。

黒人自身も変化した。ハーレム・ルネサンスの担い手の一人となったアレン・ロックは「ニューニグロ」という言いまわしを、ゾラ・ニール・ハーストンは「ニグロタリアン」という言葉を用意した。一九二四年のシヴィック・クラブで開かれたディナー・シンポジウムでは黒人と白人がニューニグロ感覚を共有した。

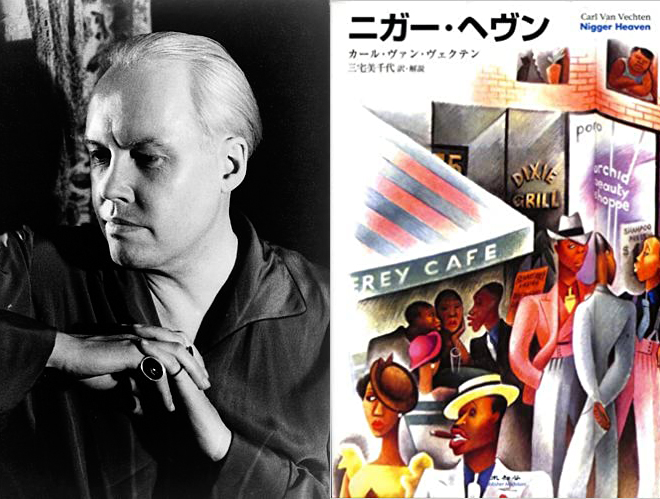

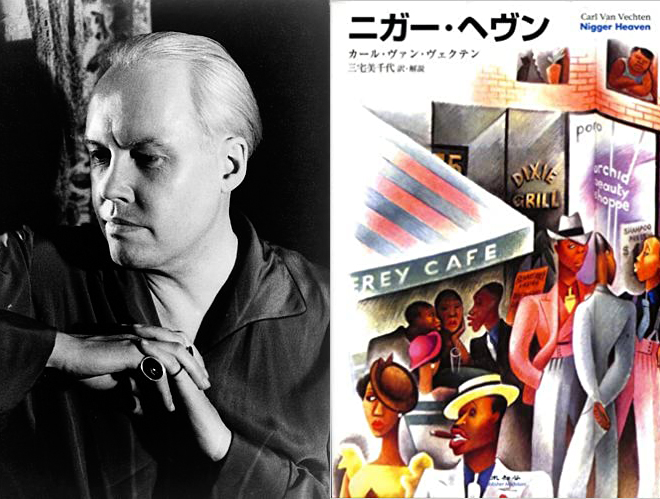

こういう流行がお仕着せやペダントリーであることに業を煮やした連中もいた。あまりに文明的でありすぎるという反発だ。そこでこれをヒップに戻そうとするカール・ヴァン・ヴェクテンらは、そこにハイカルチャーとローカルチャーをまぜこぜにするためにヒップなツアーガイドを広げていった。ガートルード・スタインから全幅の信頼をもらっていたヴェクテンは『ニガー・ヘヴン』(未知谷)を書いて、みずからホワイト・ニグロの仲人となった。ヴェクテンは写真家でもある。

ここで舞台に登場してきたのが、タルラ・バンクヘッド、ジョージ・ガーシュウィン、アレグサンダー・ウルコット、セオドア・ドライサー、すでに酔っ払いになっていたベッシー・スミスたちだった。

ハーレム・ルネサンス(1925)

ニューヨーク市マンハッタン区ハーレムにおけるアフリカ系アメリカ人のアート、文学、音楽、文化、芸術の全盛期。文字を習うことも違法であった親・祖父母の時代から脱却し、「知性」を通して(New Negroとしての)人種的誇りをはっきりと掲げている。

カール・ヴァン・ヴェクテン(1880-1964)と『ニガー・へヴン』(未知谷)

ハーレム・ルネサンス期においてはパトロンとして活躍した。ガートルード・スタインの遺著管理者でもある。

ジャズエイジ、ロスト・ジェネレーション、ハーレム・ルネサンスの三本柱は、大恐慌とともに変質する。その隙間を埋めたのは何だったのか。パルプ・フィクションとハードボイルドとフィルム・ノワールと、そしてギャングスターだ。

ハメットに続いたチャンドラー、ホレス・マッコイ、ジェイムズ・ケインらは、マスキュリンな(男っぽい)ヒップ・ダンディズムを称揚した。いささか煽情的で官能的な挿絵付きの「アメリカン・マーキュリー」「ソーシー・ストーリーズ」「ブラック・マスク」が売れまくった。それが、のちにクエンティン・タランティーノが惚れまくったパルプ・アイコンの席巻になり、西海岸のサンフランシスコの波止場やロスの場末がヒップのロケーションとして人気を集めた。

ヒップは「闇」をかこったのである。ジェイムズ・エルロイの四部作『ブラック・ダリア』『ビッグ・ノーウェア』『LAコンフィデンシャル』『ホワイト・ジャズ』(いずれも文藝春秋)は、ロスを偽善と悪といかさまで染め上げた。

そんなところへシカゴやニューヨークのギャング(gang)が重なってきた。ウォーリアー(戦闘員)とハスラー(麻薬売人)が街を占め、アル・カポネの時代があからさまになり、陰謀が渦巻き、無法の街が現実味を帯びてきた。闇と偽善と悪の蔓延に、当時のアメリカの良識派は禁酒法とフロイト主義という言い訳をつくったものだ。マックス・ローチはこう言った、「ヒップホップってのは音楽じゃなくて娑婆のことなんだ」。のちにアフリカ・バンバータは本書の著者にこう言った、「ヒップホップを理解するにはね、ブロンクスのギャング・ストラクチャーを知らなければならないんだ」。

アル・カポネ(1899-1947)

アメリカのギャング。禁酒法時代のシカゴで、高級ホテルを根城に酒の密造・販売、売春業、賭博業の犯罪組織を運営し、機関銃を使った抗争で多くの死者を出した。頬に傷跡があったことで「スカーフェイス」という通り名があった。

上から「アメリカン・マーキュリー」、「ブラック・マスク」、「ソーシー・ストーリーズ」

本書は一五章立てで、五章と六章を「ヒップ黄金時代」に当てている。「1:ビバップ、クールジャズ、冷戦」ではチャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンク、リアカット・アリ・サラーム(ケネス・スピアマン・クラーク)、マイルス・デイヴィスがスケッチされ、「2:ビート」ではケルアック、ギンズバーグ、ウィリアム・バロウズらの爛れたビート文芸と過激なヒッピー伝説がスケッチされる。

まずは四人組のことである。チャーリー・パーカーは旅芸人の父をもち、ハイスクールをドロップアウトしたのち十五歳で結婚し、ヘロインとモルヒネを常習するようになった青年だが、アルトサックス奏者としては天才的だった。一九三九年の暮れに、コードチェンジのときに新コードの高い音程でソロ演奏に入れば、オリジナル旋律の拘束から解放されることを発見した。ここに「ビバップ」が誕生し、同時に「モダンジャズ」が創始された。

ジャズ業界からは“バード”と親しまれたパーカーは、若き日のマイルスを登用する一方、エドガー・ヴァレーズにぞっこんで、彼のもとで本格音楽を学びたいと思っていたほどのクラシック好きだった。そのためジャズメンたちとはいつも距離をとっていた。一九五五年、バードは三五歳で薬物で死んだ。《オーニソロジー》《コンファメーション》《ナウズ・ザ・タイム》などの名曲を残した。

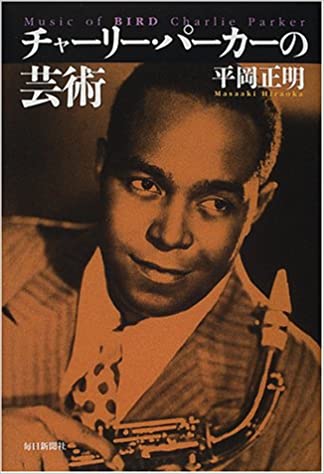

ついでながら、ぼくはロバート・ライズナーの『チャーリー・パーカーの伝説』(晶文社)よりも平岡正明の『チャーリー・パーカーの芸術』(毎日新聞社)を愛読した。こちらのほうがグルーヴしていたからだ。

トランペット奏者で歌手でもあったガレスピーは、学校で音楽の基礎をしっかり身につけた青年で、ルイ・アームストロングに憧れていたとともに、そのショーマンシップに不満をもち、他方ではベニー・グッドマン楽団ふうの優美なスウィングに疑問をもっていた。それが一九四〇年にパーカーと出会い、自分の中にあるものに気が付き、衝撃を受けた。パーカーもガレスピーのことを「自分の鼓動の片割れ」と感じた。

ガレスピーは、バードが周囲からの隔絶を好んだのにくらべると、ずっと社交的で、そのぶんビバップの伝道者になりえたようだ。《チュニジアの夜》《ブルー・ン・ブギー》《マンテカ》《ビバップ》などは、その後のスタンダードジャズの代名詞にもなった。一九六四年には大統領に立候補する気もあった。

ピアニストのセロニアス・モンクは巡回ゴスペル・バンドの一員だったが、奇行が多かったようだ。ハーレムのクラブで職を得たとき、左手が複雑なコードをうねるように捌く動きと、右手による音程の大胆な跳躍があいまって、未知の領域を告げるようになっていた。

リアカット・アリ・サラームはハイスクールでピアノ、トロンボーン、ドラム、ヴィブラフォンを演奏し、音楽理論にも詳しい青年だった。テディ・ヒルのバンドに入り、バスドラムにアシンメトリックなアクセントをつけるためのボム(爆弾)を工夫していたのだが、バンドからは外された。そこで出会ったのがガレスピーだ。たちまち「クルック・モップ」(擬音っぽい奴)の異名をとった。

『チャーリー・パーカーの芸術』( 毎日新聞社)

チャーリー・パーカーとビーバップジャズの神髄を世界史的スケールのなかにとらえた好著。

チャーリー・パーカー/(現代ジャズへの進化)

この四人はともに子供の頃に大恐慌を体験し、第二次世界大戦後にブラック・ナショナリズムの洗礼を受けた世代である。ここにバド・パウエル、マックス・ローチ、マイルス・デイヴィスが加わって、ビバップのノンコンフォーミズム(不服従主義)が共謀された。不服従がジャズだったのである。

マイルスについては、すでに四九夜にマイルス本人の語りをクインシー・トループがまとめた自叙伝を軽く紹介しておいたので、ここでは本書に沿った話をひとつだけあげておく。

一九四八年にパーカーのバンドから離れて人種混合集団に参加したとき、その溜まり場となったギル・エヴァンスのアパートで、マイルスはエヴァンスに惚れ抜いていた。「このカナダ出身の背の高い痩せた白人はどんなヒップよりもヒップだった」と述べている。マイルスが加わった九人の人種混合集団による演奏こそ、その後に七八回転盤でリリースされたのち、かの《クールの誕生》に収録されたものである。

本書の中ではマイルスは「ヒップの王様」もしくは「クールの王子様」扱いをされている。これはしかし過小評価というべきで、多くのジャズファンにとってはどう見ても「神様」だ。とくに「そこにあるものを演奏するな、そこにないものを演奏しろ」や「ジャズは革命の兄貴だ。革命はそのあとにやってくる」、あるいは「俺の言っていることが理解できるなら、俺になれ」は、長らくマイルス・デイヴィス神話の告知だと信奉されてきた。

マイルスが最も重視したことはただひとつ、「スタイル」を生むこと、あるいは「変化するスタイル」に向かいきれるかということだった。サブカルズの本来があるとすれば、それは「変化するスタイル」そのものにあるはずなのだ。マイルスこそはやはりすべてのサブミッションに通じた神だった。

「2:ビート」のケルアックからバロウズに及ぶビートニク(ハーブ・ケインの造語)な流れについては、今夜は省く。

「COMPLETE STUDIO & LIVE MASTERS」のジャケット

左からマイルス・デイヴィス(1926-1991)とビル・エヴァンス(1929-1980)

ヒップの歴史には数多くのトリックスターが出入りする。そこには詐欺師、ハスラー、愚か者、ならず者とともに、グラフィティ(落書き)やカートゥーン(動くマンガ)が付きもので、それらの出入りには必ずや「文化の縫い目」に過敏な現象が見てとれる。とくに「封印と暴露」がアイロニーやパロディやセクシュアリティを伴って、独得の不確実性や決定不可能性を暗示する。

本書ではそのことを黒人特有の「シグニファイング」(signifying)の発露だろうというふうに括っている。風刺、指示まちがい、ほのめかし、冗談がオープンエンドのままに、黒人文化の縫い目として保持されてきたということだ。ヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニアは『シグニファイング・モンキー』(一九八八)で、ヒップの生息領域がシグニファイングの口承性にあると見て、そこに二つの文化(黒人と白人など)を結び付けるとともに分割している縫い目があることを指摘した。こんなふうに説明している。「ある種の十字路、つまりヨルバ語と英語であれ、スペイン語とフランス語であれ、さらには黒人ヴァナキュラー(固有の様式)と標準英語であれ、二つの言語が出会う言説の十字路を、シグニファイングが現前化してきたのではないか」というふうに。

これは、いまや日本でもおなじみのヒップホッパーやラッパーたちによる「ダズンズ」(dozens)に、あからさまだ。ダズンズは相手の親族、とくに相手の母親の悪口を言い合うことで(お前の母ちゃん出ベソ)、黒人文化ではゲーム化されるほどによく知られた応酬である。

ダズンズは、黒人古語の「仰天させる」「麻痺させる」「目を眩ませる」といった意味をもつ“to dozen”から派生した。ウーフィング(woofing)、サウンディング(sounding)、ジョイニング(joining)などとも言われる。モハメッド・アリやH・ラップ・ブラウンが得意にした。これが出来のいいラップになると、つねにダズンズが一行ごとに更新されてみごとなヒップトークに昇華した。本書はこのトーク技法は、もともとはマーク・トウェインが最初に獲得して、その成果を『ハックルベリイ・フィンの冒険』に結実させたとみなした。だとするとレニー・ブルースはその後裔だったのである。

マイケル・ブラックソンのダズンズダズンズの目的は罵倒や喧嘩をすることではなく、馬鹿にされても怒らない精神力の強さや言葉の表現力を競うこと。見ている観客は対戦者同士のやり取りに対して、野次や賞賛の言葉をそのつど叫ぶ。

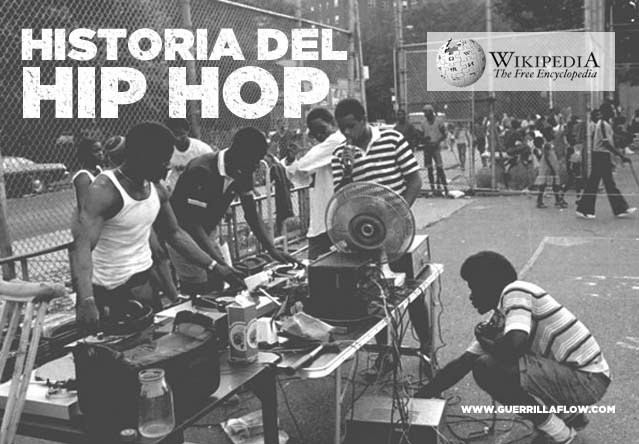

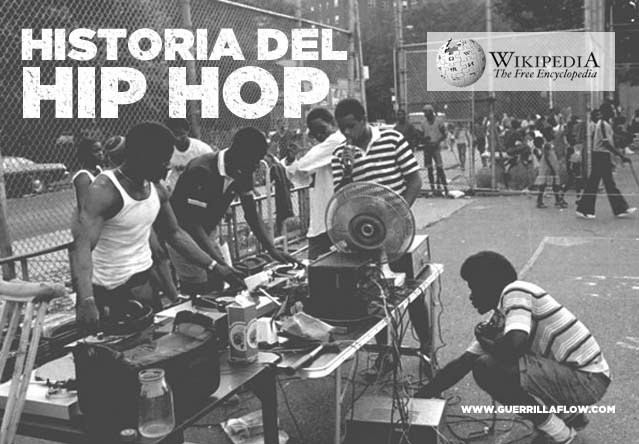

ヒップホップ(hip hop)は一九七〇年代のブロンクスで誕生した。アフロ・アメリカン、カリビアン・アメリカン、ヒスパニック・アメリカンらが貧しいブロックパーティをしているうちに誕生した。ストリート・ギャングたちが落としたサブカルだ。抗争を無血におわらせるために、ラップやダンスが対抗戦として工夫されたのである。

八〇年代、ヒップホップはラップ、ブレイクダンス、グラフィティを三大要素とし、九〇年代になると、これにDJ(およびMC)が加わって四大要素になった。そうなったについては、クール・ハーク(ブレイクビーツの発明者)、グランドマスター・フラッシュ(スクラッチの天才)、アフリカ・バンバータ(ヒップホップの名付け親)といったDJ名人たちの影響が大きい。

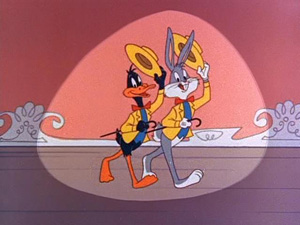

グラフィティは日本ではヒップホップとあまり結び付いていないけれど、アメリカではかなり大きなヒップ・ジャンルを形成してきた。そもそもカートゥーンの歴史がヒップだったのである。ポパイからスヌープ・ドッグまで、ブロンディからシンプソンズまで。とくにバッグス・バニー(Bugs Bunny)がすばらしいヒップスターだった。

この長身で二足歩行する白ウサギ野郎は、音楽とニンジンが好物で、カフェイン中毒だ。性格はクールで怖いもの知らず、猟師エルマー・ファッドや荒くれ者のヨセミテ・サムをつねに揶揄って翻弄する。それでいて相手が自分の存在に気がつくと、たいていキスをする癖がある。相手をごまかすときはすかさず変装や女装をし、そのくせかなりの読書家なのだ。いったいこいつは何者なのか。

バッグス・バニーのアニメーションをいくつも演出したチャック・ジョーンズは、これはアンチ・ディズニーの号砲で、そのスタイルはまさに「変化するスタイル」であり、その本質はハックルベリー・フィンやマイルス・デイヴィスに通じていると確信できると言明した。本書は、そこを「ハイカルチャーとローカルチャーの、男と女の、権力と反抗の、まさに亀裂と縫い目をあらわしている」と評価した。

ここに、ヒップとスクウェア(堅物)の区別を判然とさせる何かが君臨している。ジェリー・ウェクスラーは「ヒップの理念は差別や知性、意識の面で有象無象から自分を切り離せるかというところに芽生える。ただし、そこにはなにがしかのアイロニーが必要で、それを忘れると気取っているだけになる。そこで背中を押してくれるのがスクウェアに対する揶揄なのだ」と言った。

この言い方には、何をもってアウトローたりうるかというスタイルの秘密が見え隠れする。ボブ・ディランが「おれの外見はロバート・フォードかもしれないが、気持ちはジェシー・ジェイムズなんだ」と歌うとき、ヒップにとってのアウトローの意味が間近に迫ってくる。ディランはウィリアム・バロウズの信奉者であることを、この一節に込めたのだ。

路上でDJプレイをしている若者たち

2台のターンテーブルにそれぞれレコードを入れ、ダンサーが好む楽曲の間奏部分(ブレイク)だけを次々と流す「ブレイクビーツ」をDJクール・ハークが発明し、ブロンクスの若者のあいだで急激に広まった。ヒップホップの起源とされる。

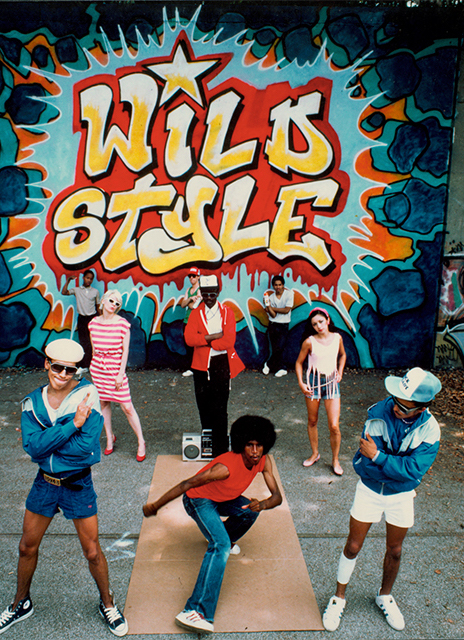

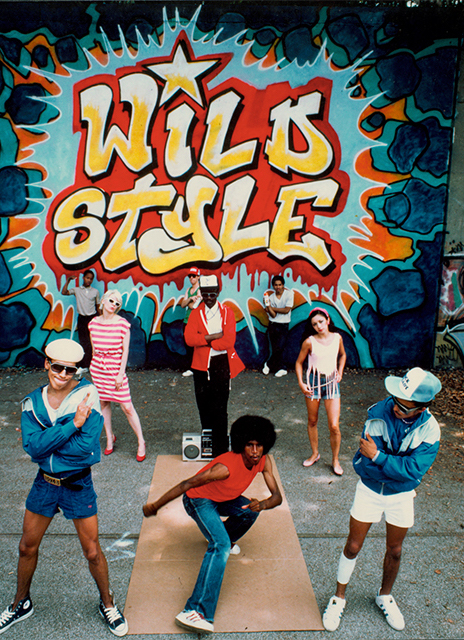

映画《ワイルド・スタイル》

DJ/ラップ/ブレイクダンス/グラフィティ・アートからなる「HIPHOPカルチャー」を全世界に広めるきっかけとなった伝説の映画。1982年のニューヨーク、サウス・ブロンクスを舞台に、アンダーグラウンドの世界で自由に描くことと、仕事として華やかな表舞台で描くことの選択に思い悩むグラフィティ・ライターを描く。

バッグス・バニー

ワーナー・ブラザースのアニメーション作品、ルーニー・テューンズに登場する架空のウサギ。ワーナー・ブラザースにおけるマスコットキャラクターでもある。左はダフィーダッグ。

一九六五年、シラキュース大学にいたルー・リードはヴェルヴェット・アンダーグラウンドを結成し、翌年《ヘロイン》をつくった。ヒップとドラッグと自己破壊をめぐるロマンが謳われた。おぼつかないギターのストロークから始まり、「どこに向かっているか、わからない」という歌い出しに、ヴァイオリンとモーリン・タッカーの切れ目のないタムタム・ドラムが連打されていくと、テンポが上がってビートがどんどん短くなっていく。事態は決してまとまらない。レスター・バングスは「想像しうるかぎりの一番混乱したものを象徴していた」と評した。

《ヘロイン》の一定できないビートは時制からの自由だ。この曲の奇妙な気持ちよさは、ヘロインのもたらす深刻な結果をものともしないからではなく、事態というものは決してロジカルに進まないという場を創出しているからだ。ルー・リードがどこに向かっているかわからないのは、どこにも向かっていないからなのだ。ぼくはそのことを《ロック・メヌエット》でさらに存分に堪能できた。

ルー・リードは麻薬をヴェルヴェット・アンダーグラウンドの場で律したようだったが、ヒップなポップミュージックの中では、多くのミュージシャンが悲劇的な中毒に苦しんだ。ミュージシャンだけではない。アメリカン・ポップカルチャーは広域の中毒症状をきたしたのである。

パーカー(バード)、ポロック、ブコウスキー、ドロシー・パーカー、フィッツジェラルド、ハート・クレイン、ビリー・ホリデイ、ハンク・ウィリアムズ、レニー・ブルース、ケルアック、ニール・キャサディ、ジョン・コルトレーン、チェット・ベイカー、ジャニス・ジョプリン、ジミ・ヘンドリクス、ジョニー・サンダース、ジェリー・ノーラン、カート・コバーン、ダービー・クラッシュ、リヴァー・フェニックス、みんな中毒から抜けられなかった。だからドラッグカルチャーそのものにヒップはなく、ヒップはそこに最もコミットしようとしていけば、そこはすっかりヒップでなくなってしまうというパラドックスを見せるのだ。

ヴェルベット・アンダーグラウンドと《ヘロイン》ジャケット

文学的素養から生まれた同性愛やSMなどの性におけるタブーや、ドラッグなどについての歌詞、ジョン・ケイルによる前衛的かつ実験的なサウンドを特徴としていた。

Embed from Getty Images

ルー・リード(1942-2013)

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの時代から前衛性とポップさを兼ね備えていた。挑戦的な音楽性、陰翳と知性に富みながらも様々なスタイルを持つヴォーカル。オリジナリティ溢れる独創的なギター・プレイ、人間の暗部を深く鋭く見つめる独特の詩世界を持つ。

蔓延するドラッグ文化

左は伝説のロックバンド「ドアーズ」のメンバー、右はティモシー・リアリーがハイになっている様子。

マイケル・ハリントンは一九七二年に「カウンターカルチャーはその成功に滅ぼされるかたちで終焉した」と宣言した。六〇年代のカウンターカルチャー(対抗文化)を代表したハリントンは、こう言ったのだ。「ボヘミアンの共同体は、中流階級の道徳観をその対極におくことで初めて存在しえていたのだから、それが消滅してしまったあとは存続することができなかった」と。

それでどうなったのか。七〇年代はDIY時代になって、みんながウォーホルの真似をして、ヒップはプロダクトに乗せられたのだ。フォックスブラザーズ社はディジー・ガレスピーが着たレパードスキン・ジャケットを売り出し、プレイボーイ社はビートジェネレーション・ネクタイピンを広告し、ヒップホップのDJは古いビートから新しいサウンドをウォーホルのシルクスクリーン印刷のように生み出し、ラモーンズやブロンディのようなパンクバンドは六〇年代のロックをキャンディなものにしていった。

ヒップ資本主義が姿をあらわしたのである。ヒップはモダニズムと連携し、広告がその連携を拡張させていったのだ。

それでもパティ・スミスやセックス・ピストルズが気を吐いていたのだが、一九八一年にMTVが発足して、その受信数が一挙に広まるにつれ、パンクもだんだんコマーシャル・サイズの画面の餌食になっていった。では、もはやこれまでかと思われたとき、ウィリアム・ギブスンがサイバーパンクを持ち出して、『ニューロマンサー』(ハヤカワ文庫SF)を書いた。

本書の後半は、ヒップ資本主義が身を翻してインターネット・ヒップに脱出していく様子を捉えている。なかなかの読み筋だった。ヒップスターが「ギーク」(geek)に移っていったのだ。いささか一九九三年に創刊された「ワイアード」を褒めすぎてはいるが、さすがジョン・リーランドだ。

かくしてヒップは二一世紀につながっていく。ノーマン・メイラーが予告した通りだった。世間は「ヒップか、さもなくばスクウェアであるか、もしくは順応者か反逆者なのか、そのどちらかなのである」!

(図版構成:寺平賢司・西村俊克)

⊕『ヒップ―アメリカにおけるかっこよさの系譜学』⊕

∈ 著者:ジョン・リーランド

∈ 訳者:篠儀直子・松井額明

∈ 装丁:川邊雄(RLL)

∈ 日本版制作:稲葉将樹

∈ 発行者:案納俊昭

∈ 発行元:株式会社ブルース・インターアクションズ

∈ 印刷・製本:大日本印刷

∈ 発行:2010年7月17日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ ヒップとはなにか?-アメリカについての表層的考察

∈ 初めにリズムありき-奴隷制、ミンストレル、ブルース

∈ ヒップのオリジナル・ギャングスターたち-エマソン、ソロー、メルヴィル、ホイットマン

∈ わが黒き/白きルーツ-ジャズ、ロスト・ジェネレーション、ハーレム・ルネサンス

∈ ヒップスターはレディを殴るか?-パルプ・フィクション、フィルム・ノワール、ギャングスタ・ラップ

∈ ヒップ黄金時代1-ビバップ、クール・ジャズ、冷戦

∈ ヒップ黄金時代2-ビート

∈ トリックスター-シグニファイング・モンキー、進歩のヒップなエンジンたち

∈ 三本指のヒップ-バッグス・バニーの反面教育

∈ 世界はゲットーだ-黒人、ユダヤ人、ブルース〔ほか〕

⊕ 著者略歴 ⊕

ジョン・リーランド

「ニューヨーク・タイムズ」記者。20年以上にわたり人種とポップカルチャーについての記事を執筆。「ディティール」誌の元編集長であり、「スピン」の創刊からのコラムニスト。寄稿誌に「ニューズウィーク」、「ニューズデイ」、「GQ」、「ヴィレッジ・ヴォイス」、「トラウザー・プレス」、「ハイ・タイムズ」など。著書に『ケルアックに学べ』(ブルース・インターアクションズ)などがある。イーストヴィレッジ在住。