1700夜は何の本を選ぼうかなと思っていたのだが、しばらく前から華厳に関する一冊をとりあげようと決めていた。すでに681夜で『華厳経』をとりあげたのだけれど、これは韓国の高銀が善財童子による「入法界品」を下敷きにして書き上げた小説の作品名だった。今夜は鎌田茂雄さんの『華厳の思想』にした。華厳全般の特色に及んでみたいのである。

千夜千冊も1700夜になった。少なくもないが、多くもない。第1夜を中谷宇吉郎の『雪』で始めたのが2000年の冬の2月23日の寒い夜だったから、今夜で20年目の踊り場に達したことになる。

どんなふうに綴ってきたかというと、1000夜以降は少しペースを落としながら、「放埒篇」として1144夜の柳田国男までを一区切りにした。そこから日浦勇さんの『海をわたる蝶』を嚆矢に「遊蕩篇」として書き継いだ。計画したり予定表を用意したことはない。サド(1136夜)とニーチェ(1023夜)はほしいよな、やっぱり雷鳥(1206夜)や大島弓子(1316夜)や岡崎京子(1549夜)は欠かせない、ようやっと心敬(1219夜)、一斎(1489夜)、湖南(1245夜)を書けた、ああ源氏(1569夜)を入れなくちゃ、バルザック(1568夜)がまだだったな、そんなふうに1夜ずつ通過してきただけだ。

途中、3.11の東日本大震災がおこって、翌日から61冊にわたって「番外篇」を入れた。ともかく右往左往なのである。

それでも、後期高齢者(!)になった今年の冬で20年目1700夜になったというのは、1300夜や1500夜を通り過ぎたときにくらべると、少しばかり感慨深い。期せず、平成の終焉にも重なった。

で、1700夜は何の本を選ぼうかなと思っていたのだが、しばらく前から華厳に関する一冊をとりあげようと決めていた。すでに681夜で『華厳経』をとりあげたのだけれど、これは韓国の高銀(コ・ウン)が善財童子による「入法界品」(にゅうほっかいぼん)を下敷きにして書き上げた小説の作品名だった。今夜は鎌田茂雄さんの『華厳の思想』にした。華厳全般の特色に及んでみたいのである。

鎌田さんは中国仏教の専門家で、ぼくはずいぶん影響も受けたし、指南もうけた。ぼくの華厳理解はほぼ鎌田さんの導線と回路によるものだ。ちなみに1300夜は『法華経』を、1400夜は『アラビアン・ナイト』を、1500夜は柿本人麻呂をとりあげた。

ちょっとしたウォーミングアップから始めるが、「華厳」(けごん)という不思議な響きの言葉はむろん漢語である。サンスクリット語では「ガンダ・ヴューハ」(Ganda-Vyûha)という。ガンダはたくさんの咲き乱れる華々のことを、ヴューハはそれらを思い切って飾り付けることをさす。

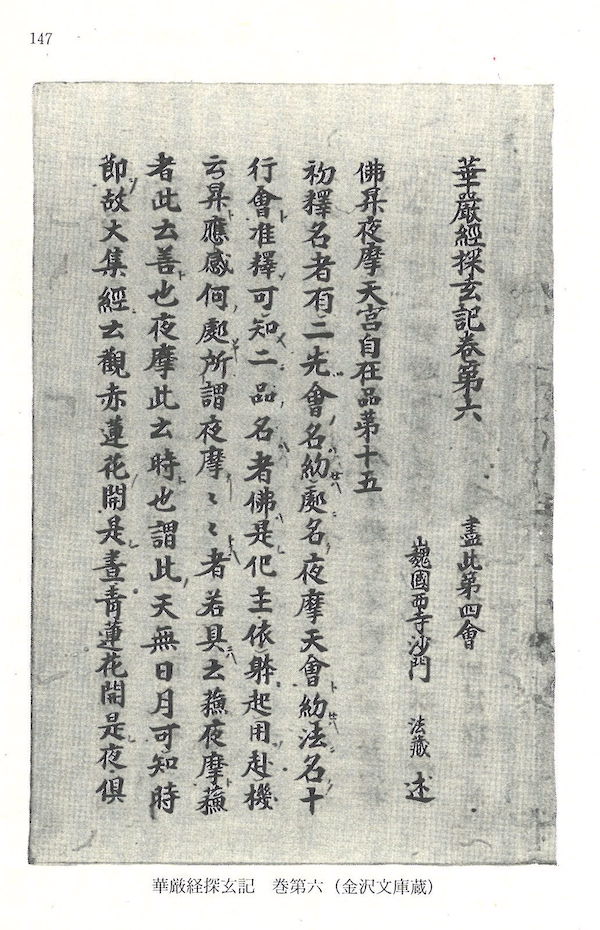

この思いをまとめて「雑華荘厳」(ぞうけしょうごん)とか「雑華厳飾」(ぞうけごんじき)と漢訳してきた。「華厳」はこの四文字熟語を二字に縮めたものだ。咲き誇る多様な華々を荘厳することで「諸節における示現」をあらわした。華厳宗を大成した唐の法蔵に『探玄記』(華厳経探玄記)という、ぼくが夢中になった著作があるのだが(今夜は何度も覗くことになるが)、そこに「仏とはすなわち、果、円(まどか)にして覚、満ずるを言い、華とき万行を開敷するに譬え、厳とはこの本体を飾るに喩う」とある。

ようするに多様性と複雑性を孕んだ仏教思想を飾りつけた極致が華厳なのである。飾りつけた世界は「蓮華蔵世界」と言った。今日風にいえば「華厳ネットワーク世界」だ。この多様性と複雑性に充ちたネットワークは生物学や物理学が言うように何かが分岐していって複合的なネットワークになったのではない。そのネットワークをつくる結び目の雑華の「宝果」や「つぼみ」のひとつひとつが相互に照応しあって複雑多様なのだ。複雑多様の部品が互いにつながりうるのである。

かくて華厳といえば「相即相入」や「相依相関」ということになる。互いが互いに入りあう。それぞれが映しあって、融通しあう。縁起(密接な関係力)がめくれあい、重なっていく。だから華厳世界の特色を「一即一切、一切一即」とも「一入一切、一切一入」などとも言ってきた。

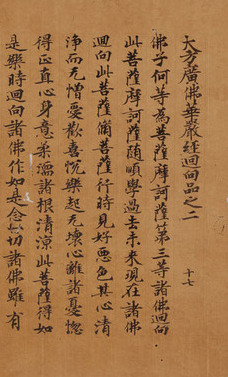

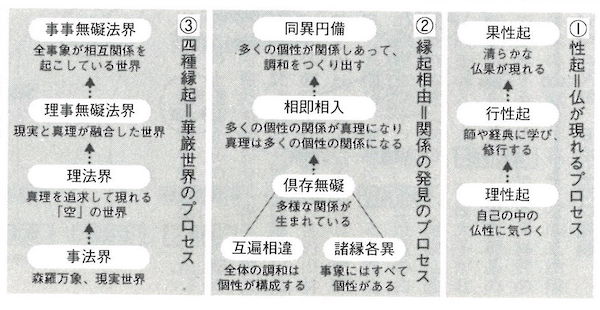

「相即」の略図

『華厳の思想』では「相即」を上記のような3本足の鼎を例に出している。A点に力点をおいてみるとAが支えていてBとCは無にする。すると、AのなかにBとCの支える力が全部入っているのではないかと見える。BもCの場合も同様に考える。華厳ではそれぞれ他の2つの存在を全部奪っておきながら、そのままこの三つが成り立っているのではないかと考える。

『華厳の思想』p,182

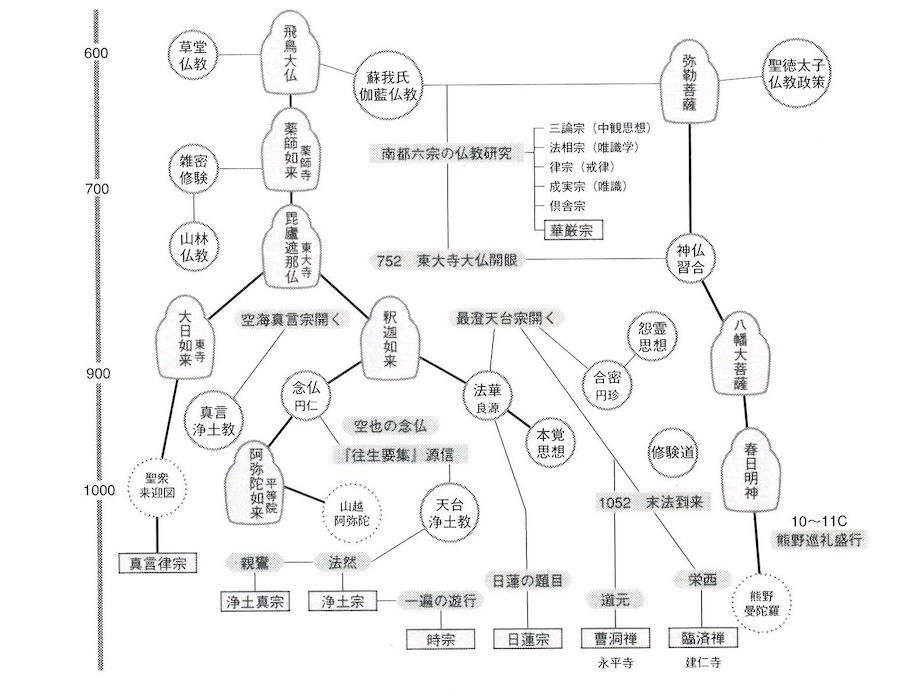

『華厳経』の教理

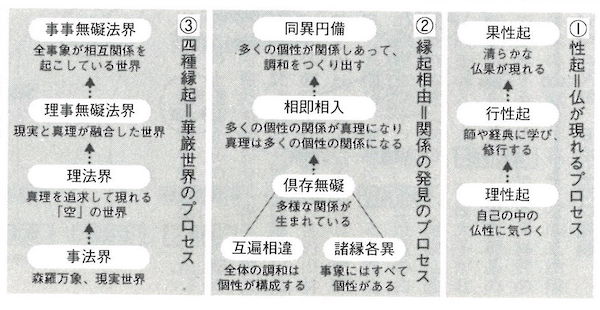

『華厳経』の教理の特色は、第一に人間には仏性があり、仏になるとしたこと。第二に、ブッダが悟った真理は「縁起」から見た世界にあるとしたこと。第三は、宇宙は多様な要素がすべて相互にネットワークしあって、秩序をつくりあげているとしたことにある。

松岡正剛『情報の歴史を読む』(NTT出版)p,211

こういう思想はヨーロッパの哲学や科学には、まず見られない。ホロニックとも言えるけれど、そうだとするとかなりのハイパーホロニックだし、複雑系とも言えるけれど、そこにアトラクターや特異点があるわけではない。ホロニックであるとすれば、それは如来のあらわれのせいで、アトラクターや特異点があるとしても、それらは信仰のスキルが生み出すものなのである。

あらかじめ言っておくと、華厳学ではそんなふうになっていくことを円教(えんぎょう)に入るという。入るとどうなるか。「体」と「相」とが入りあい容れあって、「主」と「伴」とが隔てをなくし、多重にネットワークされた結節点(つぼみ)のすべてが円融で無礙(むげ)になる。そうなることが円教(完全なる教え)なのである。まことに香ばしく、まったく屈託がない。

だから華厳は、一言でいえば融通無礙の教えなのである。「礙」(碍)というのは「さまたげ」や「傷」や「邪魔」のことだから、華厳の世界観で円教無礙になるとは、妨げる礙が互いになくなっていくことをいう。相互に柔らかく交じりあっていくことが融通で、無礙なのである。

これをあえて思想的にいえば、いっさいの思考のモジュールをいったん自在に撹拌し、それぞれを微塵のようにも、噴霧のようにもしておいて、そこから世界を感得するという、そういう大胆な方法だ。

思考のモジュールを動かしていくので、華厳思想はたくさんの思考言語を使いまくるのだが、その言語(概念)自体もダイナミックに相即相入をくりかえす。

さきほどぼくが夢中になったと言った法蔵の『探玄記』に、華厳の円教の第一歩に入るというのは「総別・同異・成壊(じょうえ)」の三対が六相を見せながら隔てをなくして融け合っていくようなものなのだという説明がある。これは「華厳六相」とか「六相円融義」とよばれてきた有名なものなのだが、このへんが華厳の思考言語の代表的な使い方のひとつになる。

華厳六相についてはあとでももう一度説明するけれど、「総別・同異・成壊」の三対とは「総=別、同=異、成=壊」のことをいう。「総じるか、別するか」「同じくするか、異なるとみなすか」「成していくか、壊していくか」、そこを問う。

問うのだけれど、総か別か、同か異か、成か壊かを選ぶのではない。選ばない。放ってもおかない。それぞれを表裏一体に見て、その表裏ごと入ったり出たりさせる。そうなるように考え方を動かすのである。ヨーロッパ思想的にいえば、両義的に捉えるということなのだが、実は捉えるのではなく、そういうふうに仕向けていくわけだ。

華厳はそういう相互相似的な世界観をあらわすために、「総別・同異・成壊」を組み合わせる宗教言語を使いつづけた。一読、まるで得体の知れない共鳴言語によるカレイドスコープのように思われるかもしれないが、それこそが華厳独特のポリフォニックな円融無礙の円教のあらわし方というものだった。その柔軟きわまりないハイパーシステムの円教が、如来をめぐる心身を自由に出入りするのが華厳というものなのである。

このように華厳では、言葉づかいの上でも「相即相入=相依相関」の柔構造みたいなものをやたらに重視する。法蔵や澄観の華厳学を読むと(法蔵は華厳宗の第3祖、澄観は第4祖)、似たような用語がたえず接合と重合をくりかえして乱舞しているのがよくわかる。

華厳になじむにはこの言葉づかいの雑華に分け入る必要がある。繁雑そうで微妙な文字づかいにもピンとくる必要がある。ぼくはそういうところに惚れたのだった。想定しうるかぎりの総合編集の極みに思えたのだ。

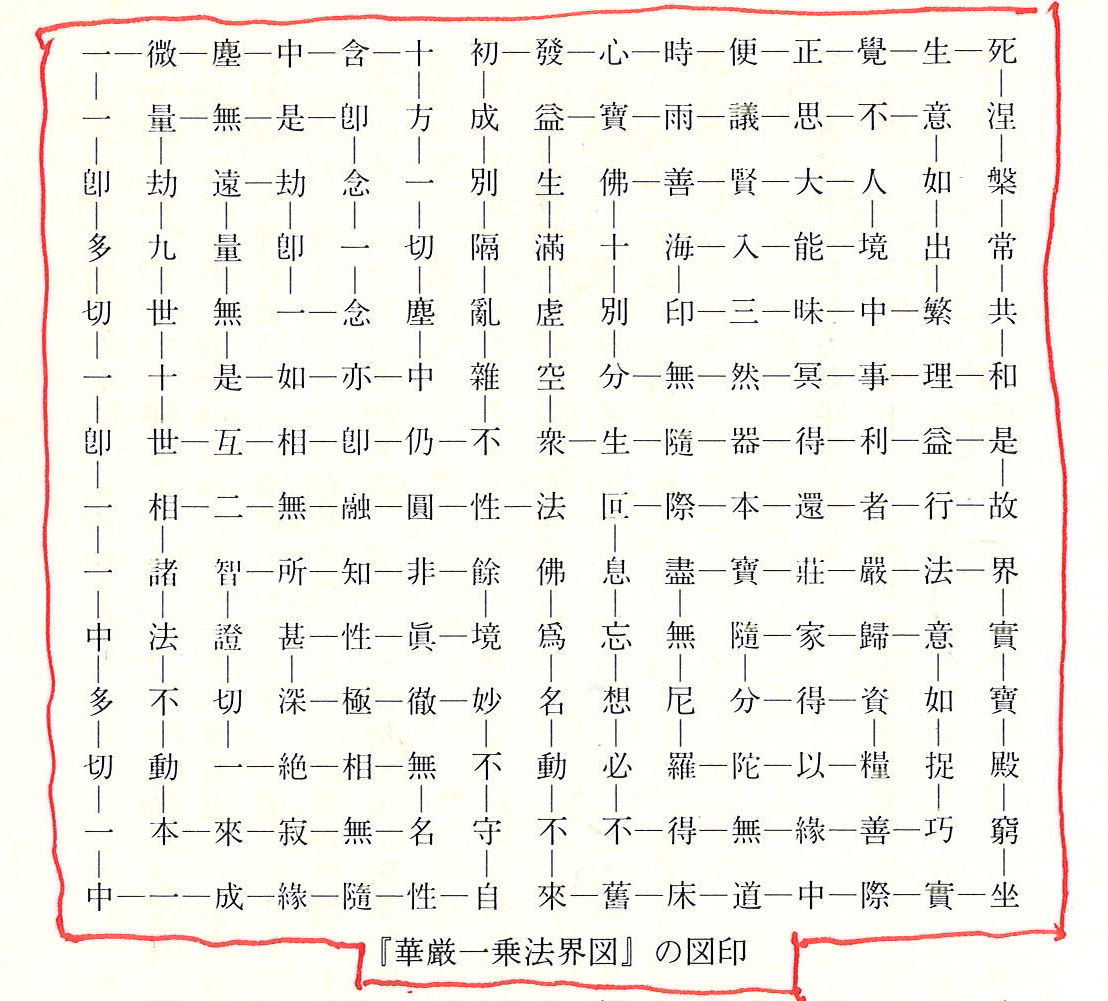

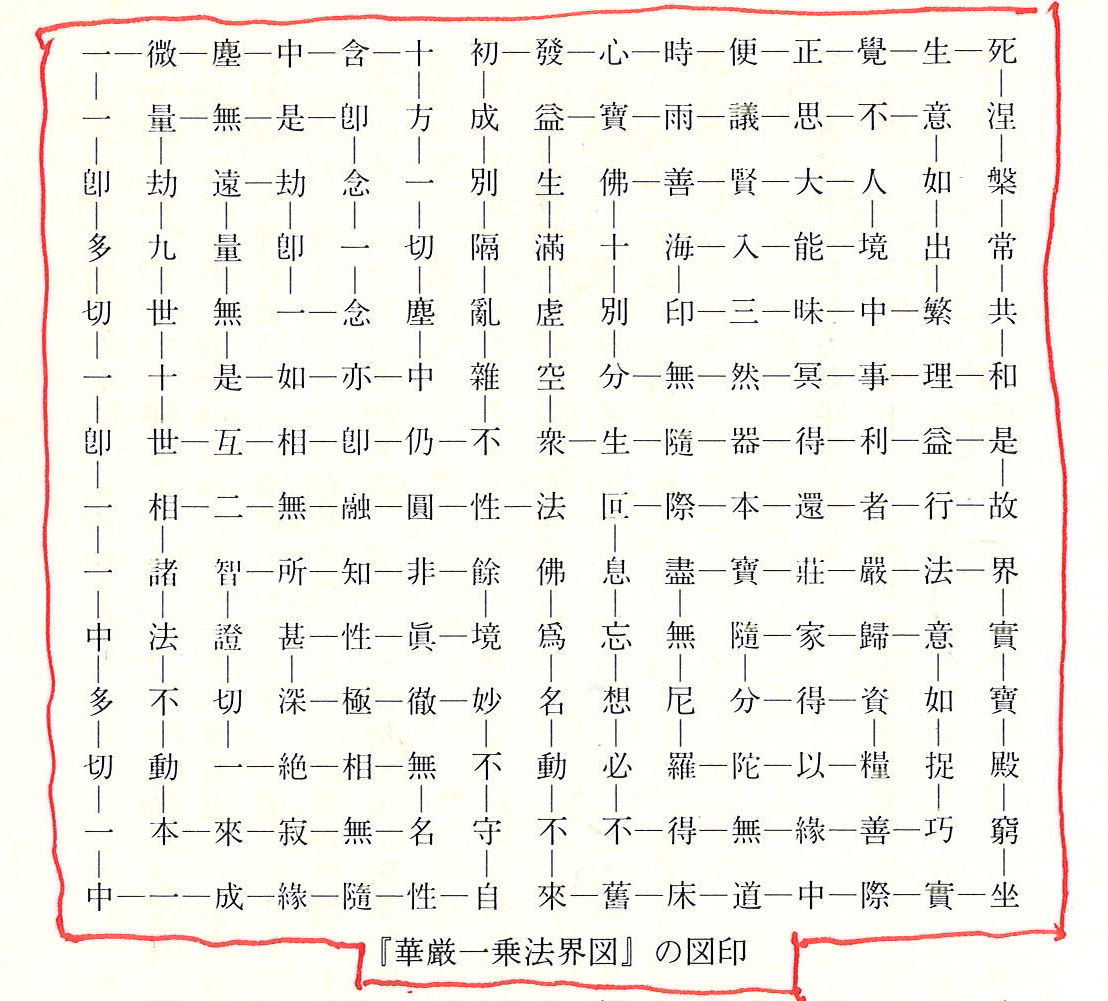

ここで、驚くべき一枚の図をお目にかけたい。字図(文字ダイアグラム)である。新羅の義湘(ぎしょう)の「華厳一乗法界図」という図印だ。一枚の紙に総計210文字の漢字をタテヨコにきっちり並べてマトリックスにしたもので、華厳思想を自在に辿れるようにした。見ているだけで、溜息が出る(→図)。

『華厳一乗法界図』の図印

『華厳の思想』p,215

よく見ると、同じ文字がいくつも登場し、かつタテ・ヨコの連携が厳密に選択されている。ぼくはこれを最初に見たとき、たちまち心を奪われた。ライプニッツ(994夜)が陰陽易象パターンの組み合わせを初めて見たときも、そんなふうに興奮したにちがいない。が、華厳一乗法界図は易以上なのだ。

驚くべき華厳字図をつくった義湘(ウィサン)のこと、その周辺の動きのことを書いておく。

慶州に皇龍寺という寺があった。1970年代に鋭意発掘されたのだが、結局は広大な寺址が広がるだけだった。瓦解して埋もれていたのだろう。

皇龍寺はかつては新羅で一番大きな寺で、日本でいえば東大寺にあたっていた。その裏に狼山(ロンサン)という山があって、皇福寺の三層の石塔がある(いまでもある)。義湘はこの狼山で20歳のときに出家した。生まれは新羅の真平王47年(625)である。

兄弟子に元暁(がんぎょう)がいて、お前は中国に行って本格的に華厳を学んでこいと勧めた。実直な義湘は必死の旅程で入唐して長安に着くと、終南山の至相寺で智儼(ちごん)のもとで華厳学を学んだ。智儼はのちに中国華厳宗の第2祖と謳われた。

その弟子に法蔵がいた。義湘は法蔵とも学びあったと思われる。さきほども記したが、法蔵はのちに第3祖になった。その法蔵の弟子に新羅の審祥(しんじょう)がいた。この審祥から華厳の歩みは日本に向かってもいく。

審祥は聖武天皇に招かれ、金鐘寺(東大寺の前身)で日本で初めて『華厳経』を講じた華厳僧なのである。審祥のもとに良弁(ろうべん)が学んで、東大寺(金光明四天王護国之寺)の初代別当になり、日本の華厳宗が始まった。

義湘の入唐の様子は、明恵(みょうえ)上人とその一門のグループが丹念に描いた華厳絵巻こと『華厳宗祖絵伝』の義湘伝にやや悲恋ふうに讃えられている。

13Cの皇龍寺の復元模型

韓国,慶尚北道慶州市九黄洞にある新羅最大の寺院。真興王14年(553)に造立が始まり,善徳王13年(644)に完成した。新羅三宝に数えられ、高麗朝にも隆盛を維持したが,1238年に蒙古軍の兵火によって焼失し,再建されることなく今日に至っている。

義湘(625-702)

新羅の僧で、新羅における華厳宗の祖。海東華厳宗の祖ともいわれる。

『華厳宗祖師絵伝』(13世紀)

絵巻。6巻。国宝。京都・高山寺蔵。新羅国華厳宗の祖師義湘・元暁両大師の伝記を描いたもので、『華厳縁起』ともよばれている。唐に入った義湘は、長安で善妙という美女に慕われ、修行を終えて帰国の際その後を追われる。義湘の船がすでに港を出たのを知って善妙は海中に身を投じ、竜となって義湘の船を守り新羅国に送ったという劇的なエピソードがある。

続・日本の絵巻『華厳宗祖師絵伝』(中央公論社)表紙より

それで「華厳一乗法界図」に話を戻すと、この210文字のマトリックスは華厳の世界観を示す画期的なマトリックスの試みで、それは『華厳経』が告示していた華厳の法界のアピアランスなのである。

華厳思想では、このような世界観と一体化している超越的な境地を昔から「法界」(ほっかい)といい、その究極の境地を「事事無礙法界」といった。ジジムゲホッカイと読む。

なんとも奇妙な「事事無礙法界」という捉え方は澄観による表現だが、華厳の境地をこのような6文字であらわした。義湘はその法界を漢字一文字ずつの迷路のような脈絡図であらわしたかったのだ。

韓国・仁仙の薬師寺と、寺内にある法界図の道

「華厳一乗法界図」を実際の道で再現したもの。年間行事の際には、通路すべてに僧が立ってお経を唱えたり、参拝客を先導して巡り歩く。

華厳思想は「法界」(dharma-dhâtu)という言葉をよく使う。法界(ダルマダートゥ)は華厳独特の世界現象すべてのことをいう。「真如、法性、実際」と訳すこともある。法界が華厳縁起の結実そのものなのである。だから華厳思想の最大の特色は法界縁起そのものにあるというほどだ。

しかし法界はたんなる世界のことではない。うまく説明するのが難しいが、法によって界がつくられ、界によって法が充ちて真理の領域となった世界が法界なのだ。法界の「法」はもちろんダールマのことで、もともとは「ドゥフリ」という語根から出てきた。「保つ」とか「支える」という意味をもつ。仏教名詞になると、深遠な真如そのもののことになる。法界の「界」のほうは世界を動かしている「因」のことである。

それゆえ法界は、因果をさまざまな界としてあらわしている法による真如の世界だということになる。一真法界などとも言う。

華厳宗初祖の杜順(とじゅん)は『法界観門』で、法界には真空の法界、理事無礙の法界、周編含容の法界があるといい、法蔵は『華厳五教章』で、その法界に4種の段階があると考えた。

①事法界

②理法界

③理事無礙法界

④事事無礙法界

という四法界である。華厳の法界はこの4つ目の事事無礙法界に向かっていくのであって、それによって華厳の円教が縁起の極みに進んでいると解説した。

ぼくはこれを知って大いにたまげたのだ。「理」と「事」が無礙であるのはまだありうるとして、「事」と「事」とが融通しあう「事事無礙法界」だなんて、あまりにもたまらない。華厳ってとんでもない方法的世界観だぞと思ったのはこのときだ。事法界にはじまる4つの法界についてはのちにまたふれたい。

ではここいらで、ぼくが華厳世界に導かれていった昔日の経緯について多少ふりかえっておく。いささか懐かしい話になる。

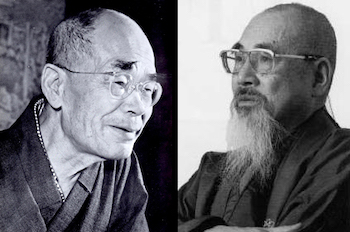

華厳のことを知りたいと思ったのは、禅と書に遊んでいたころのことだ。ある日、大乗禅の師家である秋月龍珉さんが「あのね、大拙の本質は華厳にあるんですよ」と言った。ぼくは高校生の頃から大拙の仏教の掴まえ方や説明っぷりが大好きだったので、へえ、そうなのかと思っていろいろ読んでみると、たしかに晩年の鈴木大拙(887夜)は文章や講演の中で華厳世界と禅の関係のことをたびたび言及して、「禅は華厳の子である」とか「大乗禅は華厳をやらなければ見えてこない」といった説明をしきりにしていた。

もともと禅宗の歴史の初期に神秀(じんしゅう)の華厳禅のようなものがあったのだから(明恵も華厳禅だった)、華厳と禅は歴史的に密接な関係があるのだが、どうもそれだけではない。

なかで、法蔵はこんなふうに言ったと大拙が紹介する文章があって、そこに華厳は「挙体全真」という言葉であらわせる。自身の全存在を挙げて真理たらんとするという意味だが、その反対の「挙体全妄」は全身まるごとまちがっていることになる。けれども、実はそれは挙体全真と同じことなのだ。華厳学はこのような真妄交徹(しんもうきょうてつ)をもって、肯定と否定を重ね会わせ、正と負を自在に入れ替え、世界と自分の大きさを透いて考える。ここがおもしろいのだとあった。

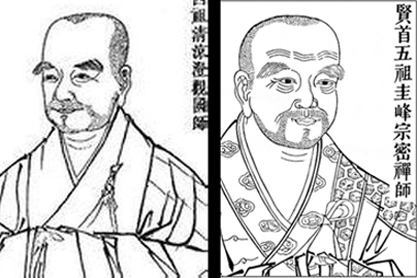

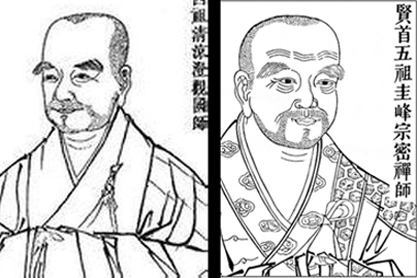

鈴木大拙と秋月龍珉

秋月氏は1921年生まれの日本の仏教学者、倫理学者。居士身(在家)で禅の修行を行い、50歳を過ぎた1972年に臨済宗妙心寺派の僧籍に入る。鈴木大拙に20年にわたり師事し、厳しく指導をうけた。その折々の対話や私信を『鈴木大拙の言葉と思想』(講談社現代新書)で紹介している。

びっくりした。それとともに即座に官能した。いや感応した。これこそは、ぼくがとりくむにふさわしいと思ったのだ。

なんとか華厳学を齧って、その世界観に遊弋したい。しかし、どうすればいいのか。秋月老師にお伺いをたててみると、「坐るか、読むか」と言われた。うーんと唸っていたら、「松岡さんなら、読み耽ることかな」と言われる。

これで弾けた。少し本気で分け入ってみると、途方もなく深みが広く、とんでもなく衒学的な概念工事が待っていた。安易な「読み」が通じない。最近はAIでディープ・ラーニングということが重視されているが、まさにそれなのだ。言葉や思考の組み合わせをディープなところでかなり動かさないと、華厳はわからないと思った。厖大な華厳情報に浸るしかないと思えたのだ。

しかしだからこそ、それこそは待ってましただったのである。まずは蓮華蔵世界の衒学に徹するしかない。

衒学的になることを、華厳は排除していなかった。そこがありがたかった。華厳ではその衒学を「玄学」というふうにみなし、そうなっていくことを「捜玄」とか「探玄」とか「重玄」(十玄)とも、あるいは老子(1278夜)ふうに「玄之又玄」などとも呼んでいた。これはタオっぽいし、禅語録に分け入ることにも似ている。華厳では分け入ることが「玄」なのだ。それなら玄月松岡正剛にはもってこいの世界ではないか。そう、思えた。玄月はぼくの俳号なのだ。

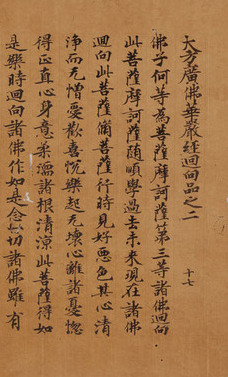

華厳思想のもとになるそもそものテキストは『華厳経』である。サンスクリット語では略称を「アヴァタンサカ・スートラ」と、正式には「ブッダ・アヴァタンサカ・ナーマ・マハーヴァイプリヤ・スートラ」という。「大方広仏華厳経」と訳してきた。大方広な仏によってさまざまな華で飾られた教えを示したという意味だ。

経典の出現の仕方からみると、紀元前後に結集(けつじゅう)された初期の大乗仏典グループに入る。『般若経』『維摩経』『法華経』『華厳経』『無量寿経』などが初期大乗仏典で、古代インドにおける華厳経の原型はおそらく法華経のあとの、なんらかのコレクティブ・ブレインたちによって編集的に登場したのだと思われる。

わかりやすくいえば、法華経(1300夜)が菩薩道を説き、華厳経がその方法や道程を説いたのだろう。そういう順番になる。華厳経は菩薩道が見いだすべき方法的世界観を提示したものだったと位置付けられる。

別の見方もできる。妙法蓮華経としての『法華経』が妙法すなわち「法」を説いたというふうにみると、大方広仏華厳経としての『華厳経』は「仏」を説いたというふうにもみなせる。どういう仏かといえば、大方広な仏、すなわち時空的に広大な仏を説いたのだとみなせた。

この華厳の仏は宇宙大、世界大で、想像を絶する仏の出現だった。広大無辺な仏には、むろん名前がついている。ヴァイローチャナ(Vairocana)である。正確にはヴァイローチャナ・ブッダという。

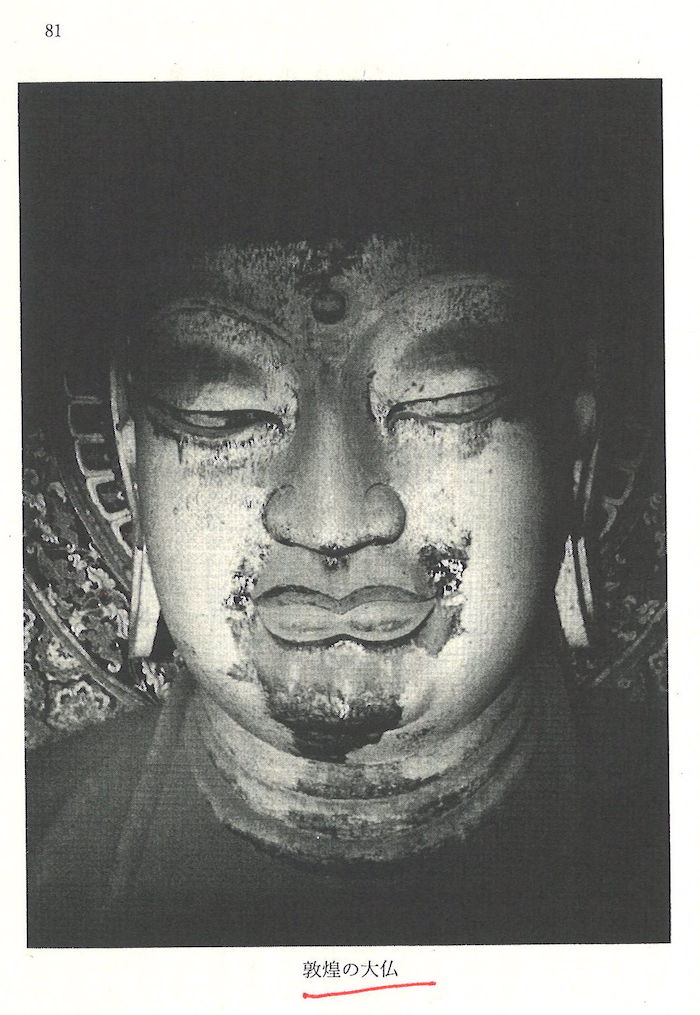

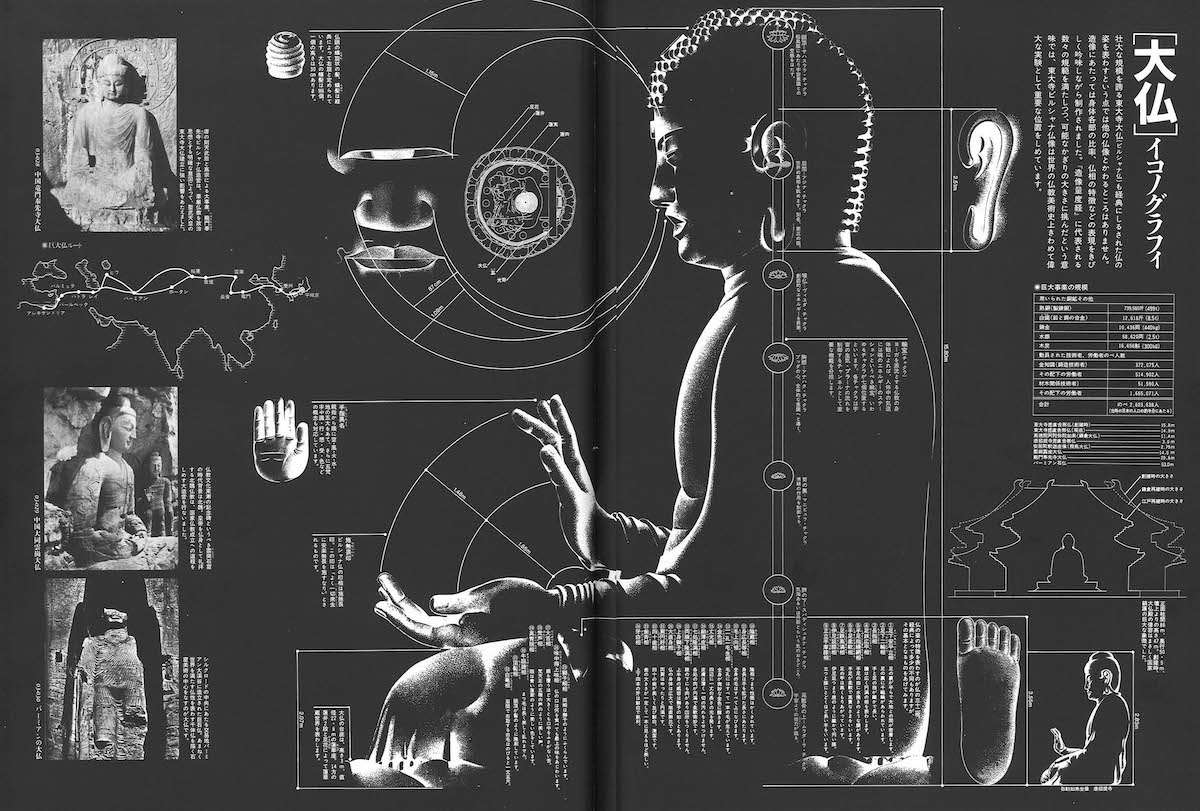

ヴァイローチャナは音訳して漢字にすると「毘盧遮那仏」(びるしゃなぶつ)というふうになり(あるいは盧遮那仏)、意訳すると「光明遍照」(こうみょうへんじょう)となる。無限無比の光が遍く世界大に照らし出されているというコズミック・イコンだ。仏教史上最大のイコンだった。雲崗や龍門の石の大仏、韓国の法住寺の大仏、奈良東大寺の大仏(毘盧遮那仏)、タリバンが破壊したバーミヤンの大仏などは、いずれもヴァイローチャナ・ブッダだった。

華厳経はこのヴァイローチャナ・ブッダが説いた「蓮華蔵世界」での覚醒をめざした教えなのだが、そんなイコンは仮想なのである。実在していない。けれども、そんな途方もないヴァーチャル・イコンに法界を語らせたというところに、華厳経の壮大な意図があった。

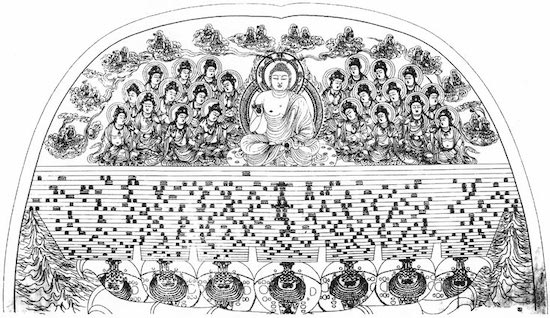

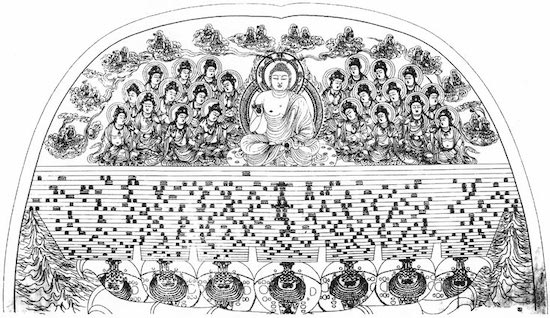

「東大寺大仏蓮弁線刻図様」

東大寺盧遮那仏の台座の蓮弁に刻まれている蓮華蔵世界の図相。中央に釈迦如来が左右11人ずつの菩薩に囲まれ説法し、上空を12組24人の雲中菩薩が飛来する。下の七枚の蓮弁には宇宙規模もある想像上の山・須弥山をいくつもしたがえている。

石上英一 「コスモロジー――東大寺大仏造立と世界の具現」(上原・白石・吉川・吉村編『列島の古代史7 信仰と世界観』 岩波書店)

蓮弁線刻画 諸菩薩

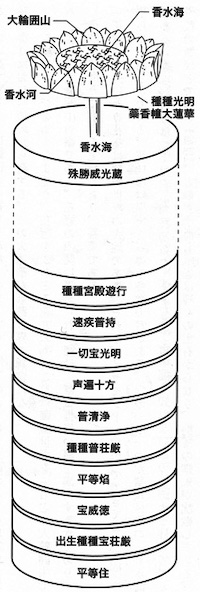

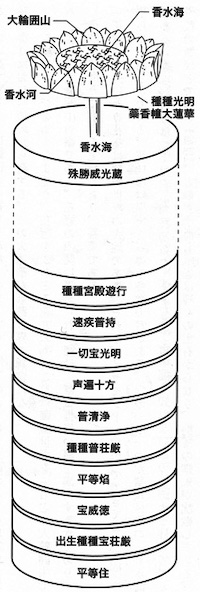

「蓮華蔵世界」の概念図

蓮華蔵世界とは盧遮那仏が菩薩であった時代に自らの誓願とそれにもとづく実践とによって浄化し美しくつくり上げた世界であり、幾重もの風の渦と大地の層、およびその上の大海に支えられて屹立する大蓮華のなかに位置する。

定方 晟 『インド宇宙論大全』 春秋社

というわけで、華厳を知るには『華厳経』を読めばいいのだが、ところが意外なことに、サンスクリット語やパーリー語ではその全テキストが残っていない。今日にいたるまで「十地品」「入法界品」「性起品」などしか見つかっていない。

それなら全貌はどこで知れるのかというと、4世紀以降の漢訳にしかない。東晋時代の仏陀跋陀羅(中国名は覚賢)による「六十華厳」(旧経)、唐の則天武后の時代の実叉難陀の「八十華厳」(新経・唐経)、空海を驚かせた般若三蔵による「四十華厳」である。四十華厳は「十地品」と「入法界品」だけの漢訳なので、ひょっとするとテキスト・ルート(執筆の手順)が別だったのかもしれない。

ともかくも全容を示すのは漢訳の六十華厳(旧経)と八十華厳(新経・唐経)、それにチベット語訳だけなのだ。

こうして華厳を読むには漢訳華厳経を相手にするしかないということになるのだが、さあ、この漢訳が難しい。

ぼくが華厳に関心をもった時期、日本では漢訳華厳経は昭和初期の『国訳一切経 華厳部』が大東出版社から、昭和9年に江部鴨村訳の口語全訳が篠原書店からそれぞれ刊行されていたものの、手に入らない。第一書房の復刻版(1974)を日比谷図書館で眺めるばかりだった。

そこでとりあえずは解説書を調べた。日本の華厳宗の本山は東大寺だから、まずはその方面の解説書を調べてみたが、当時のものはパンフレットの域を出ていない。研究書もまだ少なかった。部分的な解説や評釈にとどまっていた。

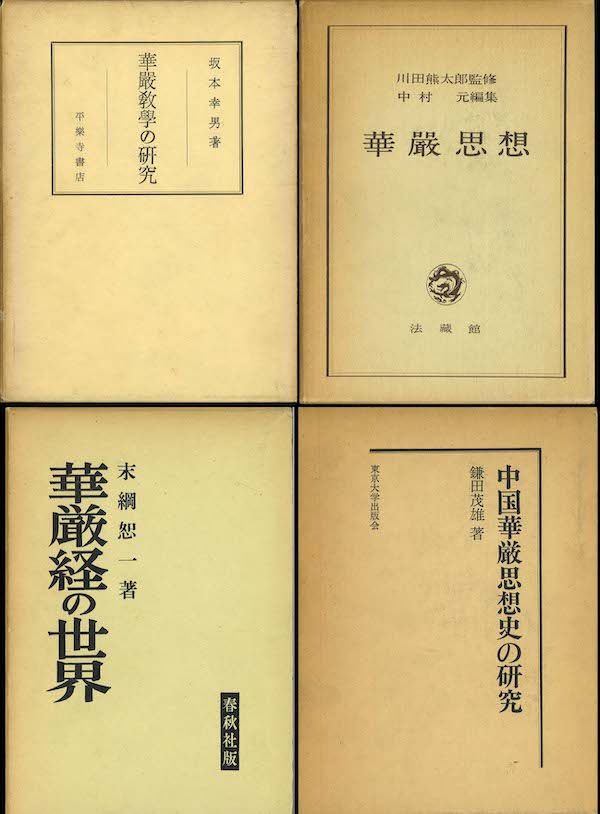

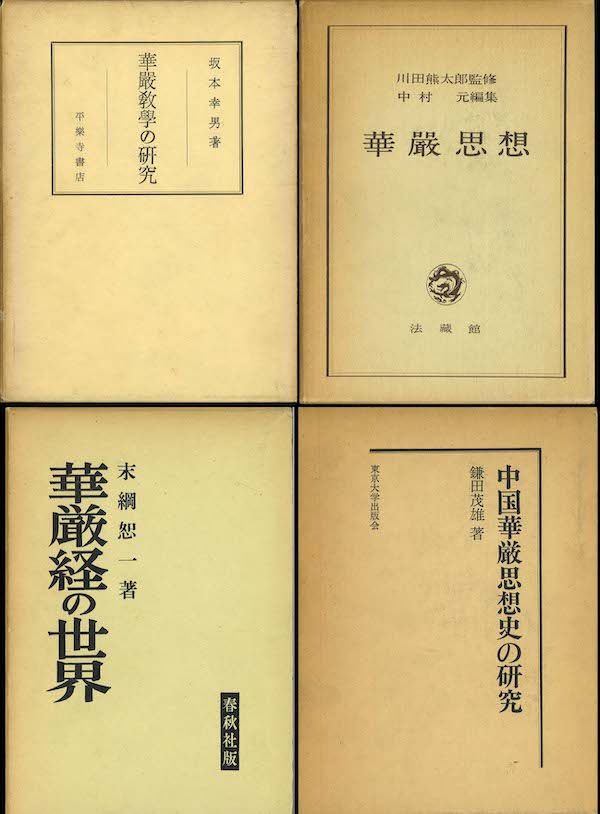

それでも坂本幸男の『華厳教学の研究』(平楽寺書店 1956)、川田熊太郎が監修して中村元(1021夜)が編集構成した共著型の『華厳思想』(法蔵館 1975)、小著ではあるがパノラミックで参考になった末綱恕一の『華厳経の世界』(春秋社 1957)、主に澄観の華厳思想を解読していた鎌田茂雄の『中国華厳思想史の研究』(東京大学出版会 1965)などを入手して、首っぴきで鉛筆なめなめ左見右見した。

華厳テキストを読むというより、蓮華蔵世界の概念の構成力や、法蔵・澄観・宗密らの独創的な視点に引き込まれたといったほうがいい。

西夏語(古代チベット語)で訳された華厳経

坂本幸男の『華厳教学の研究』(平楽寺書店 1956)

川田熊太郎監修『華厳思想』(法蔵館 1975)

末綱恕一『華厳経の世界』(春秋社 1957)

鎌田茂雄『中国華厳思想史の研究』(東京大学出版会 1965)

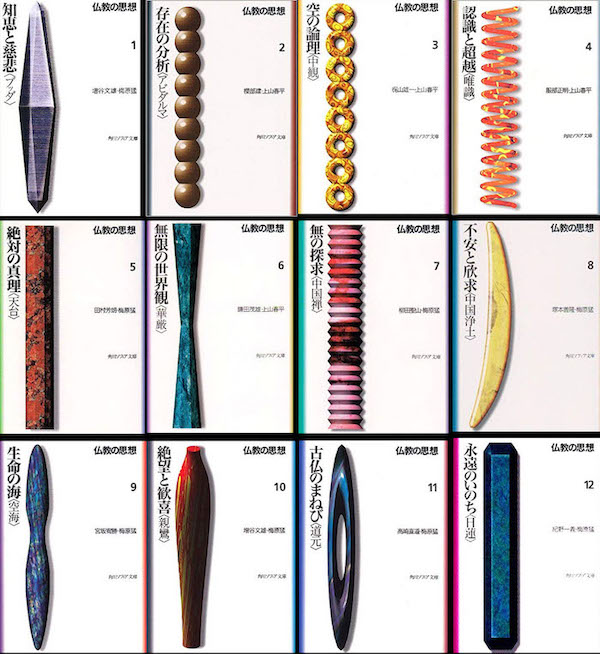

そんなところへ、角川書店から梅原猛(1418夜)と上山春平(857夜)を配して「仏教の思想」という画期的なシリーズが刊行されはじめた(いまは角川ソフィア文庫に入っている)。その6巻目に『無限の世界観〈華厳〉』が登場した。鎌田茂雄と上山春平がマッチアップされて、初めて華厳を噛み砕いていた。

これはわかりやすく、たいへんありがたい本だった。とはいえ、華厳思想のあまりに深遠な縦横無尽の概念工事ぶりには、あいかわらずたじたじのままだったことを憶えている。

しばらくしてバークレーでフリッチョフ・カプラに会って、主著の『タオ自然学』(工作舎)を翻訳刊行することになった。量子力学と東洋思想の接点を求めたもので、第1部で「自然学のタオ」を、第2部で「東洋思想のタオ」を、第3部で「共振するタオ」を書いている。カプラはジェフリー・チューのブーツストラップ理論と華厳の両方に注目していた。

素粒子たちは世界を編み上げブーツの靴紐をギュッと結びながら自分を引っ張り上げているようにしているのではないかというのがブーツストラップ理論の骨子だが、この考え方が華厳世界観にいうインドラ・ネットワーク(帝網)の考え方にきわめて似ていると言ったのだった。

刊行後まもなくして、鎌田茂雄さんが『タオ自然学』はおもしろい、ニューエイジ・サイエンスは浅薄なものだと思っていたが、あの本には東洋思想からしても示唆に富むところがあるとどこかに書かれた。

仏教学者にもそういう反応をする人がいるのかと驚いて、さっそく駒沢大学でお会いすることにした。これが鎌田さんとの最初の出会いだ。

鎌田さんは恰幅があって、眼が澄んでいた。武道者のように毅然として、陽の気が放たれていた。中国仏教の研究者で、華厳学を専門としておられた。ぼくは最高の先達にめぐり会えたようなのだ。今夜とりあげた本書『華厳の思想』は、その鎌田さんが『無限の世界観』第1部に続いて、細心の注意をもって華厳の真骨頂を解読したものである。のちに鎌田さんは『華厳経』の抄訳も試みた。

「仏教の思想」シリーズ(角川ソフィア文庫)

昭和44年に角川書店により発行されていた仏教思想(12巻)を文庫化したもの。仏教を思想として捉えた初の体系的シリーズとして評判を呼んだ。増谷文雄・梶山雄一・上山泰平・鎌田茂雄・梅原猛・紀野一義等の代表的な仏教学者が執筆している。

バークレーでフリッチョフ・カプラと対談(1976年)

「物質の歌を聴く」『遊学の話』(工作舎)より

フリッチョフ・カプラ『タオ自然学』(工作舎)

タオイズムの陰と陽に、粒子と波動性の相補性を重ね合せ、踊るシヴァ神の姿に素粒子のコズミックダンスを見る。ニューサイエンスの原点ともされる、東洋と西洋の自然観を結ぶ壮大かつ魅力的な試み。

カプラが注目したインドラ・ネットワークというのは、帝釈天が世界に放った広大な網のことである。帝釈天(インドラ)の網だから「帝網」(たいもう)という。

この網のすべての結び目はピカピカの宝珠でできている。しかし「真如のつぼみ」なのである。宝珠は鏡面のような球体なので、それぞれの宝珠に他のすべての宝珠がホロニックに鏡映する。相互に照らしあい映しあって、どの部分にも全体が宿る(影響する)ことになる。インドラ・ネットワークには「相即相入」「相依相関」や「一即一切、一切一即」「一入一切、一切一入」が成立していた。

このネットワーク(帝網)はそれぞれが相互に鏡映しあっているので、しばしば「重重帝網」とも言われた。素粒子たちもそうなっているのではないか、カプラはそう解釈したのだった。

ぼくはさっそく鎌田さんのところへ言って、「重重帝網」について根掘り葉掘り聞いた。鎌田さんは、まさにそうですねと言った。素粒子の奥の状況に華厳を想うなんてすばらしい暗合だと褒めた。ただし、そうではあるが、二つの点を留意したほうがいいとも付け加えた。ひとつは、華厳世界は「重重帝網」ばかりを説いているのではないということだ。もうひとつは、カプラは物質の相互関連性や相補性を融通無碍に見たいと言っているが、華厳は人間の心に重重帝網や融通無碍があるとみなしている。そこがちがってくる。この二つを留意したほうがいいと言われた。

これで、やっと華厳を解(ほぐ)せる気がした。そのうち、ぼくは工作舎以外の版元での最初の本『空海の夢』(春秋社)を書くことになって、その第26章に「華厳から密教に出る」を入れた。禅も華厳から発したのだろうが、密教も華厳をもとにつくられた、とくに空海密教はそうなっていると書いたのだ。

『空海の夢』(春秋社)

空海の方法論に肉薄しながら、密教および仏教の世界観を独自に解き明かす。初版は1984年。1995年にオウム教サリン事件を受けて序章「オウムから空海へ」を加えた新装増補版がつくられ、さらに2005年には空海密教の現代的な価値を再提言する結「母なる空海・父なる宗教」を加えて新版が刊行された。

空海(750夜)の『秘密曼荼羅十住心論』には、十段階にわたる東洋的精神による密教的な「めざめの階梯」が提示解説されている。

ざっと概略だけ示しておくにとどめるが、まずは煩悩にまみれた①「異生羝羊心」(いしょうていようしん)で端緒につき、ついで儒教的境地の②「愚童持斎心」(ぐどうじさいしん)を知り、つづいてインド哲学あるいは老荘的な③「嬰童無畏心」(えいどうむいしん)をへて、ここで仏教にめざめる。しかしそのステップは当初は小乗仏教的な声聞(しょうもん)が自我にこだわるレベルの④「唯蘊無我心」(ゆいうんむがしん)、および縁覚(えんがく)のレベルにあたる⑤「抜業因種心」(ばつごういんしゅしん)にとどまっている。まだ自分のことばかりが気になっている段階だ。

やがてふとした他者との機縁で大乗仏教の躙口をくぐって、ひとたびその門に入ってみると、そこでやっと唯識思想の⑥「他縁大乗心」(たえんだいじようしん)に、また中観思想にもとづいた⑦「覚心不生心」(かくしんふしょうしん)などを通過することができる。

けれどもそれではおわらない。ここにいよいよ菩薩道として八段階目の法華の世界の⑧「一道無為心」(いちどうむいしん)が待っていて、そのうえでついには九段階目の華厳の世界のヴァイロチャーナによる⑨「極無自性心」(ごくむじしょうしん)に到達するというのだ。

このように空海は十住心の九番目に華厳を見据えたのである。そして、その華厳をくるりとクランインの壷のように仕立てなおして、十段階目の⑩「秘密荘厳心」(ひみつしょうごんしん)を最終提示した。そしてそれを曼荼羅密教の最高境地だというふうにした。ヴァイロチャーナ(毘盧遮那)もマハー・ヴァイロチャーナ(大日如来)と呼び換えられる。

映像「蘇える空海」で「秘密曼荼羅十住心論」を説明する松岡

《蘇える空海》は生命と宇宙をつなぐ空海密教を、21世紀をひらく新しい方法とみなし、映像を駆使して解説した講義映像。

読んでみるとすぐわかることだが、最後の⑩「秘密荘厳心」には空海にしてはめずらしいほど、濃度の高い言葉によるロジックはほとんど出てこない、大半の本質は⑨「極無自性心」の華厳の境地に述べられていたからだ。密教はその先に行く、その先で脱構築するというだけなのだ。

これでわかるように、空海はそうとうに華厳主義的な世界理解の方法に惚れ抜いたのである。8世紀から9世紀の時点では、華厳以上の仏教思想には出会えなかったのだ。だから華厳を頂点に捉えた。空海密教は即身成仏を説くのであるが、そのことについても『即身成仏義』にズバリ「重重帝網を即身と名づく」と書いたほどだった。

まさに「即身成仏とはインドラ・ネットワークに入ることだ」と言ったのだ。かくして当時のぼくには、空海はまるごと華厳を換骨奪胎したな、だとしたらよほど華厳は凄いんだなと思えたのである。

第1回空海賞授賞式

2017年5月25日、東京・椿山荘において密教21フォーラム主催で第1回空海賞の授与式が行われ、松岡に大賞が贈られた。「再来、空海の夢」と題した記念講演を行った。

以上が華厳思想についてぼくが30代に辿ったあらかたの進入路である。どきどきしっぱなしで愉しかったけれど、けっこう暗中模索だった。だから、ここからが大変だったのである。「坐るか、読むか」の「読む」ばかりだったので、ひたすら目眩(めくるめ)くことになっていく。その目眩くところを、以下に案内してみたい。

ちなみにいま、ぼくの手元には昭和9年初版の江部鴨村(えべおうそん)による口語全訳『華厳経』全2巻がある。ありがたくも国書刊行会が平成8年に復刻したもので、たいへん分厚い。

その後に読んだ華厳思想ものはいろいろあるが、鎌田さんのもの以外では竹村牧男の『華厳とは何か』(春秋社)がよくまとまっていて(竹村さんは唯識学のトップの研究者)、そのほかでは藤丸要構成の『華厳』(龍谷大学仏教学叢書)、中村薫の『親鸞の華厳』(法蔵館)などが参考になった。

江部鴨村『口語全訳華厳経』(上/下)

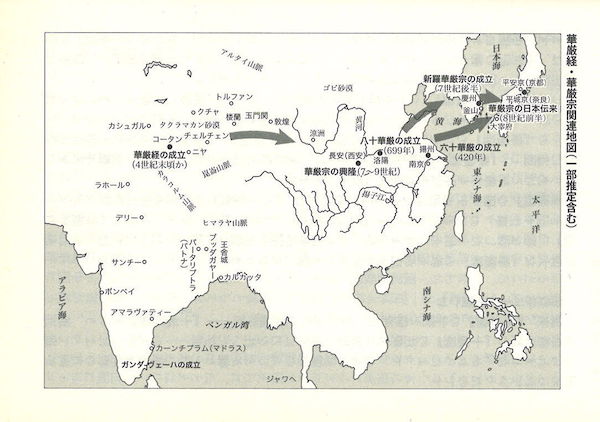

さて、さきほども書いたことだが、『華厳経』は古代インドで大成されたものではなかった。「十地品」や「入法界品」や「性起品」など別々にまとまりつつあって、その他のものはおそらく西域のクチャ(亀茲)かホータン(干闔)あたりで執筆され、それらが編集大成された。

誰が書いたはわからない。他の仏典の多くもそうであったように、集団的に執筆編集したのだろう。自発的なコレクティブ・ブレインが編集知を組み立てたのだろう。クチャやホータンにそういう華厳編集団がいたのだと思う。そしてそれらが仏陀跋陀羅による「六十華厳」(完成420年)として、また唐の則天武后の時代の実叉難陀の「八十華厳」(完成699年)として漢訳されたのである。さきほども書いたように、全訳された漢訳華厳経はこの二つしかない。

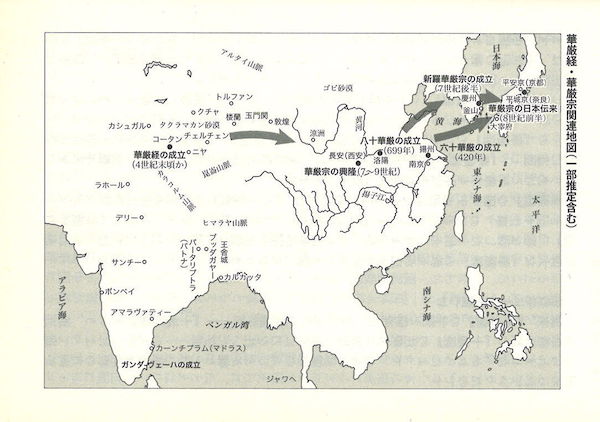

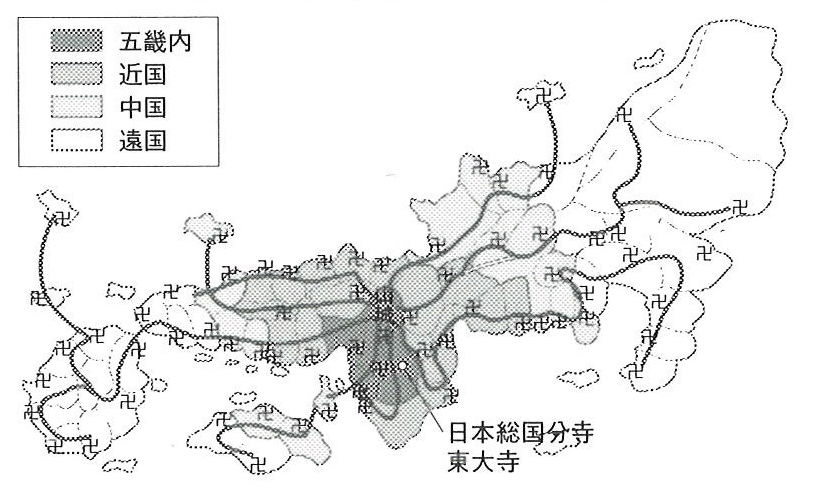

華厳経・華厳宗関連地図

木村清孝『華厳経入門』(角川ソフィア文庫)p,50

華厳経はどんなふうに構成されたのか。

漢訳を見るしかないのだが、六十華厳でいうと、その全容は全部で八会の会座での34品の話で成り立っている。構成が進むにつれ、会座(ステージ)が地上から空中へ、また地上へ、そして善財童子による道行(入法界品)へと変化する。七処八会という。

八十華厳も構成趣向はほぼ同じだが、時代がくだったぶん詳細がややふえて七処九会になり、全部で39品になる。

八十華厳の構成は次の通りだ。書き移すのはちょっとめんどうだが、ともかくは一覧しておきたい。鎌田さんの解説にしたがってごくごくかんたんな特色をメモしておくが、経文のコンテンツもさることながら、さすがにスペースドラマとしての堪能も用意されている。

第1会=菩提場会

01「世主妙巌品」(仏が菩提樹のもとで正覚をえた)

02「如来現相品」(仏が口から光明を放ち、無辺の国土と無量の諸仏諸菩薩を現じ、眉間から光明を放った)

03「普賢三昧品」(普賢菩薩が三昧に入って説法の用意ができた)

04「世界成就品」(如来が世界のことを述べて諸仏の刹土のすがたが見えてきた)

05「華蔵世界品」(ここにビルシャナ仏が登場し、無尽の法界の華蔵世界が暗示された)

06「毘盧遮那品」(ビルシャナ仏の因行として大威光太子らの行歴が述べられた)

第2会=普光法堂会

07「如来名号品」(普光法堂での出会いを述べ、十方世界の諸仏の名号が告げられ、仏の応化自在があらわされる)

08「四聖諦品」(十方法界の四諦の名称があきらかにされ、仏の語業が不可思議であることを述べる)

09「光明覚品」(世界の差別を照らし、文殊の智光はあまねく平等であること、その理事無礙なることが強調される)

10「菩薩問明品」(十種の甚深の理が開示される

11「浄行品」(発願して華厳世界に入るための日常の起居動作を清浄にしておく大事を述べる)

12「賢首品」(「解」と「行」を円満にする心得を述べる)

第3会=叨利天(とうりてん)宮会

13「昇須弥山頂品」(帝釈天が登場して仏を讃歌する)

14「須弥頂上偈讃品」(十方の諸仏が来集してその徳を讃歌する)

15「十住品」(法慧菩薩が加持力を蒙って無量方便三昧に入り、十住の法門を説く)

16「梵行品」(初発心においてすでに正覚がおこる可能性を言う)

17「初発心功徳品」(初発心の徳を強調し、その因果や功徳が法界に等しいことを暗示する)

18「明法品」(十種の清浄の方法を伝える)

第4会=夜摩天(やまてん)宮会

19「昇夜摩天宮品」(仏は菩薩樹を離れることなく須弥山頂上にも夜摩天宮にもあることが見せられる)

20「夜摩宮中偈讃品」(十方の諸菩薩が来集して偈をもって讃歌する)

21「十行品」(功徳林菩薩が入定して諸仏の加持力で十行の法を説く)

22「十無尽蔵品」(十蔵無尽の行相があきらかにされる)

第5会=兜率天(そとつてん)宮会

23「昇兜率天宮品」(兜率天での第5会のはじまりが予告される)

24「兜率宮中偈讃品」(第5会が讃歌される)

25「十回向品」(金剛幢菩薩が智光三昧をもって十種の回向を説く)

第6会=他化自在天(たけじざいてん)宮会

26「十地品」(布施・精進・般若・禅定などの十波羅蜜を示してそれぞれの十地の行を明かす)

第7会=重会普光法堂

27「十定品」(定を明かして十種の大三昧を説く)

28「十通品」(定の不思議が十種の神法をもたらすことが述べられる)

29「十忍品」(十通のよりどころとしての智体が明らかになる)

30「阿僧祇(あそうぎ)品」(ここは算法を説いて数量の不可思議を訴える)

31「如来寿量品」(如来の仏徳や寿命は念劫融即で、機縁にしたがって長短自在であることが示される)

32「諸菩薩住処品」(作用というものの無方であること、応機というものの遍在することを示す)

33「仏不思議法品」(果徳を体用することの可能性を説く)

34「如来十身相海品」(仏の身相がどのように偉大なのかが示される)

35「如来随好光明功徳品」(すべての相好の中に多くの光明があること、そのいちいちの光明が法界に遍く届くことを示す)

36「普賢行品」(普賢菩薩の行が十門に及び、そこに一障一切障、一断一切断がそのまま一乗円教になっていることが謳われる)

37「如来出現品」あるいは「性起品」(十門の性起が出現し、その仏性がおのおの十門の百門に及んで十身如来となる性起円融であることを示す)

第8会=三会普光法堂会

38「離世間品」(普慧菩薩の二百句に対して普賢菩薩が答えて各十門を開いて二千の行法にしてみせる)

第9会=逝多園林会

39「入法界品」(文殊菩薩に促されて菩薩行に向かう善財童子が53人の善知識を歴訪して、最後に普賢菩薩の教えを受けて法界に入る物語を述べる)

どうだろうか。なかなか壮大で仕掛け充分の壮麗なもので、たじたじになるかもしれないが(大乗仏典の多くはたいていそういうものだが)、それよりも特徴的なのは、この経典にもとづいて説諭される後世の華厳思想がことごとくネステッドで深彫りで雑華繁く、はなはだハイパーホロニックになっていったということである。のちにそのハイパーホロニックな表象ぐあいの妙に遊弋したい。

その前に経典の核心部についてふれておくと、『華厳経』(八十華厳)の中の拠点は、さきほども書いたように、第6会=他化自在天宮会の26「十地品」と、第7会=重会普光法堂の37「如来出現品」あるいは「性起品」と、そして最後に構成布置された第9会=逝多園林会の39「入法界品」とにあった。「入法界品」はとても長く、全体の4分の1を占める。

これらが核心部になったのは、初期に先行的に著述編集されたものだというせいでもある。3世紀に活躍したことがわかっているナーガルジュナ(竜樹)がこれらについて言及しているので、3世紀以前に原型がまとまったのものだとみなされる。

普賢菩薩

大乗仏教における菩薩の一尊。梵名のサマンタバドラとは「普く賢い者」の意味であり、彼が世界にあまねく現れ仏の慈悲と理知を顕して人々を救う賢者である事を意味する。『華厳経』では冒頭で登場し、仏道を歩むものとして理想のあり方を示す。全編に実際上の主役として登場している。

所蔵:東京国立博物館

文殊菩薩

『華厳経』では、善財童子を仏法求道の旅へ誘う重要な役で描かれる。徳性は悟りへ到る重要な要素、般若=智慧である。「三人寄れば文殊の智恵」ということわざの由来。

所蔵:MOA美術館

なかで「十地品」は菩薩の十地を説いていて、華厳経が菩薩道の解説のために著述されたことを証している。十地とは菩薩道を感じる10のステップのことである。第1歓喜地、第6現前地、第10法雲地というふうに進む。とくに第6現前地のなかの「三界唯心偈」(さんがいゆいしんげ)がハイライトになっている。

三界(さんがい)とは、欲界(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人の六道)、色界(淫欲と食欲を離れた衆生がいる世界)、無色界(物質にとらわれずに受・想・行・識の四蘊だけに委ねられている世界)のことをいう。「三界は火宅のごとし」とか『三界に家なし』とか言うのは、三界も決して安寧の居所ではないことを喩えた。

現前地は般若の知慧の完成をみるべきところで、次のステップの第7遠行地で利他に入り、最後の法雲地で利他行の成就に及ぶのだが、そのターニングポイントにハイライトの三界唯心偈が掲げられたのである。

縮めて「三界虚妄但是一心作」という唯心偈だが、フルバージョンでは「三界はただ貪心(とんじん)に従って有りと了達し、十二因縁は一心の中に有りと知る。かくの如くなれば即ち生死はただ心より起る。心もし滅することを得ば、生死も即ちまた尽きん」というふうになる。

ちなみに先に紹介した角川「仏教の思想」の『無限の世界観〈華厳〉』は、第1部を鎌田さんが、第3部を上山春平が書いているのだが、上山さんは十地品をベースに解説しようとして、上っすべりしていた。ぼくは第1部の鎌田さんのところを何度も読んだものだ。

中国河南省竜門石窟寺洞の盧遮那仏

高さ17メートル余の巨大な石仏。唐代彫刻の最高峰を極めた秀作とされる。唐の高宗、則天武后の造建になるもので、675年に完成をみた。華厳仏教を政治思想とする明確な意図によって、聖武天皇の東大寺大仏建立に強い影響を与えた。

雲崗石窟の盧遮那仏

雲崗石窟は、中国山西省大同市西方16kmの武周山の麓を流れる武周川の断崖に、東西1kmにわたって造られた252窟からなる石窟寺院群。時代背景は北魏。皇帝を仏身として礼拝する北魏仏教は、国家仏教成立への道程をしめす大運営を行った。

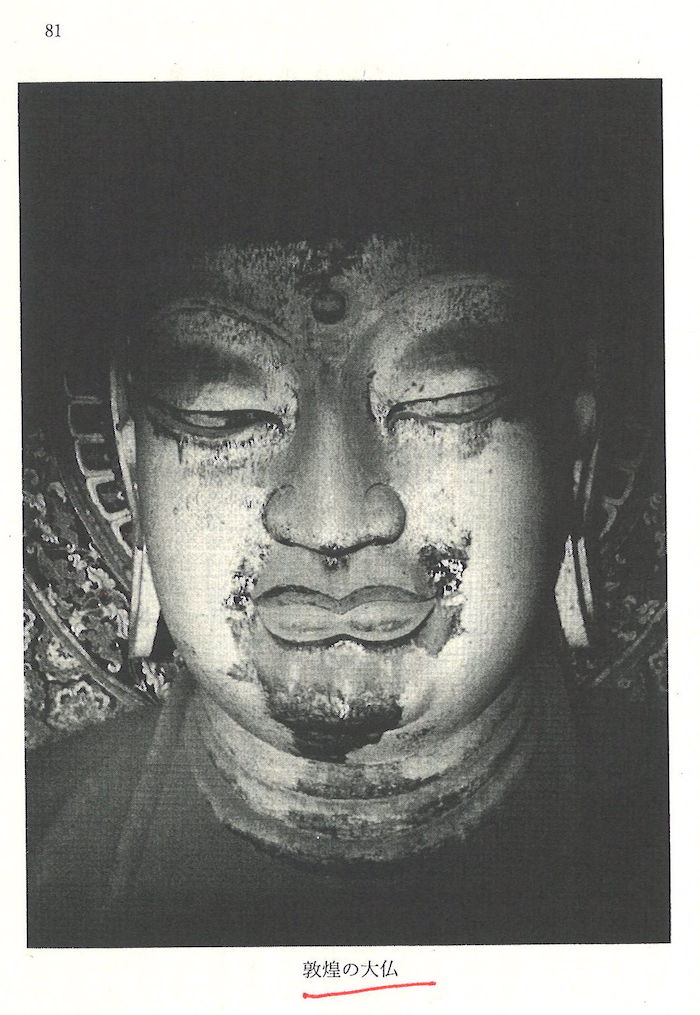

莫高窟の大仏

莫高窟は、中華人民共和国甘粛省敦煌市の近郊にある仏教遺跡。鳴沙山の東の断崖に、南北1600mに渡って掘られた700あまりの洞窟があり、その中に約2400の仏塑像が安置されている。莫高窟の最大の大きさの大仏(34.5m)。

仏教の思想シリーズ『無限の世界観』p,81

バーミヤン渓谷の大仏

シルクロードの中央にあたる交易地バーミヤン大渓谷に造立された巨石仏。あまねく世界を満たす仏性を表す千体仏を描く石窟美術の中心をなすのが大仏。しかし2001年、アフガニスタンのタリバン政権の手により爆破され、遺跡は壊滅的な被害を受けた。

仏教はどんな者(あらゆる衆生)にも仏性(ぶっしょう)が備わっていることを前提にする。仏になる可能性が仏性である。仏性を問うこと、それが仏教のすべてだと言ってもいいくらいだ。

その可能性としての仏性がどこかから立ち上がってくることを、仏性現起という。この四文字を縮めると「性起」(しょうき)になる。「性起品」(如来出現品)はその仏性現起すなわち性起のモチベーションを説いたもので、『華厳経』のコアコンピタンスにあたる。

どこがコアコンピタンスであるかというと、『華厳経』は仏が深い三昧(海印三昧という)に入ったまま説いたものだから、ブッダの本来の仏性がそのまま説かれたとみなしたのだ。メタ・モチベーションだ。

すでに華厳経以前の仏典では『涅槃経』が仏性を説き(一切衆生悉有仏性)、『法華経』もまたさまざまに仏性を説いていたのだけれど、華厳経はそれを本来に立ち戻ってみせたのである。「性起品」は独立した経典としては『如来興顕経』となり、華厳経の中でも「宝王如来性起品」とか「如来出現品」とも称ばれてきた。こういうタイトリングがされるのは、華厳経で言う性起が如来の出現そのものであったからである。

十門の性起が出現し、その仏性が十門百門に及んで十身如来の性起円融になっていること、それが華厳の性起だった。このコアコンピタンスからのちの如来蔵思想が生まれていったこと、なかなか得心できることである。

インターネットは華厳ネットワークに似ているんじゃないでしょうかという見方をする者がいたが、華厳はワールド・ワイド・ウェブというよりワールド・ワイド・ハイパーグリッドというもので、なんといっても「性起」に依って動くのである。

奈良・唐招提寺金堂の盧舎那仏脱活乾漆坐像

金堂の本尊で高さは、3メートルを超え、光背の高さは、5.15mにもおよぶ巨像。奈良時代に盛んに用いられた脱活乾漆造でその造形は雄大さとやわらかさを併せ持つ。また、背後の光背の化仏の数は864体だが、本来は1000体であったといわれている。

福岡・戒壇院の盧舎那仏坐像

奈良の東大寺と並び、朝廷によって奈良時代に建立された「日本三戒壇」の一つ。本堂には盧舎那仏坐像を中心に向かって右に僧形の文殊菩薩、向かって左側には僧形の弥勒菩薩が並ぶ、とても珍しい組み合わせの三尊像。

さまざまな盧遮那仏1

『大仏開眼一二五〇年 東大寺のすべて』(朝日新聞社)p128-129

さまざまな盧遮那仏2

『大仏開眼一二五〇年 東大寺のすべて』(朝日新聞社)p130-131

善財童子の「入法界品」については、681夜の高銀『華厳経』でも案内しておいたので、今夜は説明を省くことにするが、華厳経の4分の1を占めるだけあって、さすがに読ませる。

仕立てとしては善財童子が沙羅双樹の林にいるとき、忽然と文殊菩薩があらわれて「善財よ、われまさに汝がために普照一切法界修多羅を説くべし」と告げ、これに従って童子が「十地品」の十住、十行、十回向、十地という順に修行をするべく53人の善知識(カルヤーナミトラ)を訪ねて、ついに最後の普賢菩薩のところで究極の悟りに至るというふうになっている。

長者の子に生まれ育った善財童子(スダナ・クマーラ)は自分が貪愛にとらわれ、疑惑ばかりが募って智慧の目を曇らせてしまっているので、文殊に煩悩からの脱却の教えを乞う。文殊は「円満ナル無上ノ悲」(大悲)と「清浄ナル智慧ノ日」(大智)を求めるのなら、53人の善知識を歴訪しなさいと言う。53人のうちの20人は女性、なかには長者も仙人も医者も遊女も、国王も外道も夜神もいる。22番目に訪ねた青蓮華香長者はアロマテラピーの達人だし、28番目の寂静音夜天は波羅蜜エクササイズのプロだった。

42番目に出会う摩耶夫人はブッダのお母さんであるが、ブッダ誕生後1週間ほどで亡くなっているので、仏典には詳しいことがあまり出てこない。「入法界品」にはめずらしく摩耶夫人の自分語りが展開されている。自分はブッダの母であるが、ビルシャナ仏の母でもあり、またあらゆる過去仏・現在仏・未来仏の母でもあると言って、そのグレートマザー性をあきらかにする。

こうして善財童子は53人を歴訪して、普賢菩薩のところへ辿りつく。その旅は東洋を代表するビルドゥングス・ロマン(修養物語)であり、中世ヨーロッパにおけるバニヤンの『天路歴程』である。ぼくはノヴァーリス(132夜)の『青い花』やヘッセ(479夜)の『シッダールタ』に比較もできると思っているが、日本では『華厳五十五所絵巻』や『善財童子華厳縁起』などの絵巻で広く知られ、義湘のところでふれたように、とくに明恵上人か善財童子に憧れていたことが有名だ。

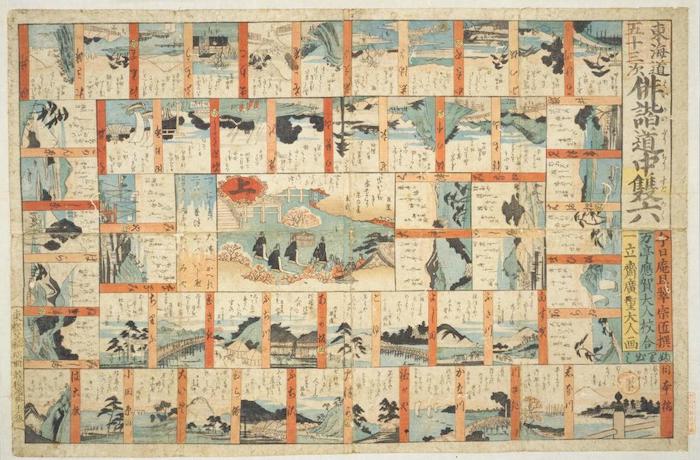

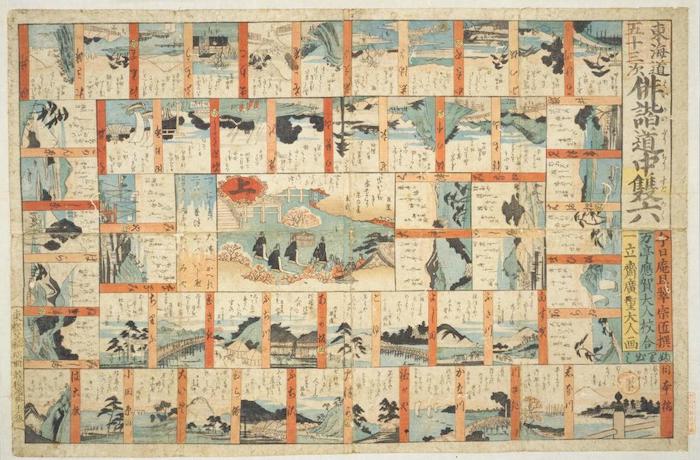

まあ、「入法界品」は一度は読んだほうがいい。『西遊記』というわけにはいかないが、話もおもしろい。おもしろいだけではなく、たいへんシンボリックでもある。徳川幕府が東海道を「五十三次」にしたのは、善財童子の旅を模したものだった。そんなところにも華厳は投影されていたのだ。大角修の『善財童子の旅』(春秋社)が現代語訳していて、わかりやすい。

善見比丘(ぜんけんびく)「華厳五十五所絵巻」歩を進める善見比丘の足を鬼神が蓮台で受け止め、傍らには鉾を捧げる迦楼羅神などの異形の天部たちが従う。

出典:

東京国立博物館・研究情報アーカイブスより

自在主童子(じざいしゅどうじ)「華厳五十五所絵巻」童子たちに囲まれて砂遊びをする自在主童子。衆生たちに学問を修める重要性を説いている。

出典:

東京国立博物館・研究情報アーカイブスより

獅子奮迅比丘尼(ししふんじんびくに)「華厳五十五所絵巻」日光園には、音楽を奏でる宝樹、芳香を放つ宝樹が屹立する。その根本のいずれにも比丘尼が座しているがすべてが獅子奮迅比丘尼である。

出典:

東京国立博物館・研究情報アーカイブスより

婆須密多女(ばしゅみつたにょ)「華厳五十五所絵巻」遊女と聞いた婆須密多女は素晴らしい美しさで、宝冠には大きな摩尼宝石が飾られていた。

出典:

東京国立博物館・研究情報アーカイブスより

華厳世界と東海道

「華厳海会善知識曼荼羅」(華厳絵)には、善財童子が巡った善知識の五十三の居所と如来の境地が図示される。これを新しい東海道の宿場にあてはめて、東海道五十三次がつくられた。

【上写真】『大仏開眼一二五〇年 東大寺のすべて』(朝日新聞社)p153

明恵上人

鎌倉時代前期の華厳宗の僧。明恵上人・栂尾(とがのお)上人とも呼ばれる。現在の和歌山県有田川町出身。華厳宗中興の祖と称される。

「紙本著色明恵上人像」所蔵:高山寺

ところで、中国仏教ではしきりに教相判釈(きょうそうはんじゃく)ということをする。仏教の宗派的教相の発展を時期に分けて判釈(評価判定)する。

最初にこれを試みたのは天台大師の智顗(ちぎ)だった。五時八教に分けて、仏教が華厳時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時というふうに発露されてきたと見た。

ブッダは成道(じょうどう)するとすぐに『華厳経』を説き、次に『阿含経』を、ついで『維摩経』(1530夜)を、『勝鬘経』を、さらに智慧をめぐる『般若経』を説いたのちに、菩薩道利他行のための『法華経』(1300夜)と『涅槃経』を説いたというのである。華厳を当初においたところが眼目だった。これは実際にそういう順に説いたというのではなく、ブッダの発露が本質的にそういう順だったはずだというのだ。

智顗(538〜598)はぼくが鈴木大拙の次に心酔した仏教学者である。『摩訶止観』(岩波文庫・上下)に痺れまくったのだ。「遊」をつくっていたころは、誰彼なく『摩訶止観』を奨めまくっていた。いつか千夜千冊したい。

天台智顗『摩訶止観』(岩波文庫)

仏教の論書の1つで、止観(止は三昧、観は智慧。 仏教瞑想はこの2つから成る。 上座部仏教でいうサマータとヴィパッサナー)についての解説書。 10巻。

ついで慧光が三種教による教相判釈した。大乗仏教は「漸教→頓教→円教」という順に進むというものだ。

未熟な衆生のためにまず無常や空を説き、そのあとに常・不空を説くのが「漸教」で、少し仏教に縁が深くなった者にはこの無常・常、空・不空を同時に説くので、これが頓教になる。「頓教」では漸次に説かない。どんな学習のプロセスもつねに段階的に深まったり高まったりするのではない。ある段階にくると、一挙に全貌を同時に提示する必要がある。それが大乗仏教では頓教にあたる。

この一挙提示で混乱するようでは仏教者は挫折だ。けれどもそこを突破してくるものもいる。そこでその突破修行が深まった者に、最後に全容を見せる「円教」を説く。円教によって如来の無礙解脱と自在法門に浸ってもらうのである。この円教が華厳の役割だった。

これらの教相判釈を継承して、法蔵が『華厳五教章』を書いて「五教十宗判」を提唱した。仏教は「小乗教→大乗始教→大乗終教(だいじょうじっきょう)→大乗頓教(だいじょうとんぎょう)→大乗円教(えんぎょう)」というふうに発展してきた、と再構成した。まだ密教が入っていないけれど、当時のすべての宗派の特色がくまなく系統化されていた。

こうして華厳学は円教とはどういうものかを深彫りする宗学に向かって、どんどんアクロバティックになっていったのだ。いよいよの独壇場である。

法蔵(644-712)

中国唐の時代における華厳宗の僧。出身は長安。俗姓は康氏。智儼(ちごん)に華厳経を学び、670年勅命を受けて出家した。則天武后の庇護を受けて華厳教学を宣揚し、華厳教学の実質的な大成者となった。また、実叉難陀の華厳経80巻の訳出や義浄の訳経などに関与した。

仏教の思想シリーズ『無限の世界観』p,67

華厳が教相判釈の頂点に立ったことは、円教として華厳の教えを激しく内燃させていった。中身が濃く構造化されていったのだ。これを「十重唯識」とか「十玄縁起」とか「重玄学」と言ったわけである。華厳の唯識が充実していったのだ。

ここでいう唯識とは、大乗仏教の基本的な認識論の見方のことをいう。われわれにとってのあらゆる存在が唯だ8種類の「識」によって成り立っているとする考え方だ。

8種類の「識」とは、眼識(げんしき)・耳識(にしき)・鼻識(びしき)・舌識(ぜつしき)・身識(しんしき)の五感による五知覚にあたるもの、および意識(第六識)と、その奥に動く末那識(まなしき)・阿頼耶識(あらやしき)をいう。八識という。眼・耳・鼻・舌・身・触を前五識、前五識と意識をあわせて六識あるいは現行(げんぎょう)とまとめ、根本にあたる阿頼耶識以外のものを七転識とまとめることもある。

なぜこういう八識がまとまったかというと、ここで注意しておきたいのは、もともと仏教では心(個人の心)を一つのものとは見ないということである。一つの心が種々雑多に作用するのではなく、別々の心がその個人の縁起に応じて作用すると見る。唯識はこの見方を徹底していったもので、それゆえ認識の主体をたんに「心」とは言わないで「能変の心」だというふうに見た。同様に、認識の対象を「境」とみなして、その境はたえず「能変の心」によってあらわされているのだから、たんに「境」とは言わずに「所変の境」と言うようにした。

このような「能変の心」と「所変の境」が組み合わさって、華厳が唯識観をとことん濃くしていったのである。

代表的には、法蔵の『華厳五教章』や『探玄記』に示された「十重唯識」がそれにあたる。華厳認識を段階的にめぐる動的なフォーマットによってさまざまに組み合わせ、重ね合わせたもので、次のようになっている。まことに眩惑的だ。とりあえずの解説を付しておいた。

①相見倶存唯識(そうけんくそん・ゆいしき)

世界は唯だ識るべきである。だから世界を相分(対象面)と見分(主観面)に分けないで見る。こうすれば識の中に対象と主観の利用方が具わっていることになる。

②摂相帰見唯識(しょうそうきけん・ゆいしき)

①がつくりだした相分と見分が共存している識によって、あえて相分を見分に帰していく。ちなみに法相宗の唯識では相分・見分のほかに自証分・証自証分をたてている。

③摂数帰王唯識(しょうすうきおう・ゆいしき)

仏教の唯識論では心はひとつではないとされるのだが、ではどのくらいあるのかということをいったん数える。法相唯識では51を数えた(心数)。華厳ではそれを心王が映し出したとみなした。

④以末帰本唯識(いまつきほん・ゆいしき)

心王が映し出したものは八識に投影されている。それを根本の阿頼耶識(アラーヤ識)の本とみなし、他の七識を末とみなす。こうしてすべての心理的幻影が阿頼耶識との関係につながった。

⑤摂相帰性唯識(しょうそうきしょう・ゆいしき)

心理的幻影はすべて「相」(アスペクト)である。すなわち現象のすべてが「相」である。そのようにみなせるのは、すべてを空じる見方があるからで、それを「性」(しょう)という。そこで相と性を入れ替えて見る。このとき性は「理」に転じている。

⑥転真成事唯識(てんしんじょうじ・ゆいしき)

こうして①~⑤によって、森羅万象は真如が現じたものだというふうにも解釈できるようになった。もちろんこれは仮想の転成なのである。けれども、こうすることで「理」と「事」が対同できた。

⑦理事倶融唯識(りじぐゆう・ゆいしき)

ここでいよいよ「理」と「事」を無礙にしていく。「理事無礙法界」の端緒に入っていく。ここでは理は真如や法性であり、事はいっさいの現象である。この関係に隔てをなくす。

⑧融事相入唯識(ゆうじそうにゅう・ゆいしき)

理と事に隔てをなくせば、すべてが融通無礙となり、事のほうの隔ても融けて、事と事とが理という「用」を媒介にして相入状態になる。相入とは用による融通のことをいう。

⑨全事相即唯識(ぜんじそうそく・ゆいしき)

相入が用によるものとすると、相即は「体」による。すなわち存在という存在が融通無礙になっていく。これで「事」は理を媒介にせずとも融け合うことになる。かくて「事事無礙法界」に入っていく。

⑩帝網無礙唯識(たいもうむげ・ゆいしき)

すべてはインドラ・ネットワーク(帝網)の重々の関係なのである。これまでの①から⑨までのすべての経緯によって、心も理も事もこうして融通無礙状態になったのである。

ふーっ、ふーっ、だ。これだけでもお腹がいっぱいになりそうだが、法蔵はまだ超編集の手をゆるめない。智儼(ちごん)の「一乗十玄門」を足場に、さらに次のような「華厳十玄門」という華厳十門のハイパーステージを構築してみせる。なぜ法蔵がここまで手を尽くすのかということについては、あとでちょっと言及したい。

ふたたび『探玄記』から華厳十玄縁起のハイパーステージを掲げておく。これまたけっこう目眩く。解説は鎌田さんのものを要約した。

①同時具足相応門

時間的にいっさいが円融無礙であることを理解する。彼此(ひし)が相寄り、相成じるのである。

②広狭自在無礙門

華厳縁起には純粋と雑多がつねに具わっていて、これが同時一念にあらわれる。すべては具足自在なのである。

③一多相容不同門

事物や事態の作用から無尽縁起がおこりうることを示す。一と多、力と無力は、それぞれの面目によって本分を乱さない。

④諸法相即自在門

さまざまな出来事や現象や心理は縁起のはたらき次第である。諸法は縁起のありようで一即一切に進んでいく。

⑤隠密顕了具成門

多くの事や物には「あらわるる」(顕)と「かくるる」(密)がある。華厳縁起の諸法にも顕密が交替してそなわっている。

⑥微細相容安立門

華厳縁起には大小はない。部分と全体もない。それらはそのもののまま具現できる。それが相容安立である。

⑦因陀羅網法界門

インドラ・ネツトワーク(帝網)の網の目はそれぞれが重々無尽に交錯しあっている。どんな一部も全部を射影しつづける。

⑧託事顕法生解門

華厳世界観ではどんな現象に託しても一即一切、一切一即がおこる。これが託事顕法である。ここからは密教マンダラ世界が派生する。

⑨十世隔法異成門

過去・現在・未来を含む十世を通して華厳縁起は同時的に生きている。時間も空間も無礙であって、相即渾融なのである。

⑩主伴円明具徳門

どんな現象や事態にも主従はない。主従がなければどこから語られてもいい。どこからも語れるからいつも語れるのである。

いささか急いだかもしれないが、これで四法界を説明するための、だいたいの準備ができたのではないかと思う。

あらためて掲げると、四法界は次のように提示された。①事法界、②理法界、③理事無礙法界、④事事無礙法界、である。この四段階によって華厳法界が「事法界」から「事事無礙法界」に向かっていく。

①事法界とは、現実や事実にそのまま向き合っている世界のことをいう。現象界あるいは存在界にあたる。森羅万象はそのままで事法界なのだ。われわれはそもそも事法界に包まれている。カラダの世界だ。②理法界は理性が捉えた世界である。事法界の森羅万象をなんらかの理性が解釈し、分離し、別々に記述する。アタマに投影された世界であるが、仏教的にはアタマはそのままではないので、「空の世界」になる。

③理事無礙法界は、①の事法界と②の理法界とのあいだに区別や差別(しゃべつ)をとっぱらって、そこの隔てをなくした世界あるいは世界観のことをいう。理と事が無礙になっている。これはヨーロッパ的な考え方では捉えられまい。

④事事無礙法界はこれらの手立てを尽くしたうえで、③から理をなくすのである。ここが華厳的なハイパーテクニックになる。理をなくせば、事だけでも無礙になる。インドラ・ネットワークの粒々が光りあい、ホワイトヘッド(995夜・1267夜)のポイント・フラッシユではないが、それぞれが照応しあう。これが④の事事無礙法界だ。

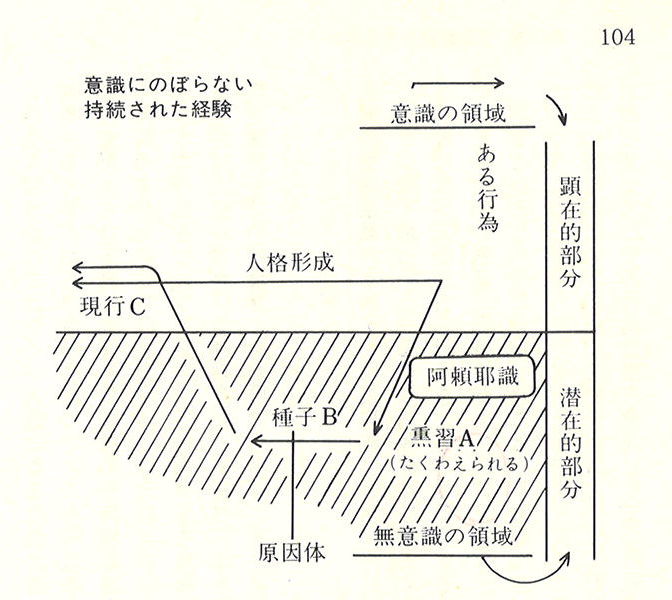

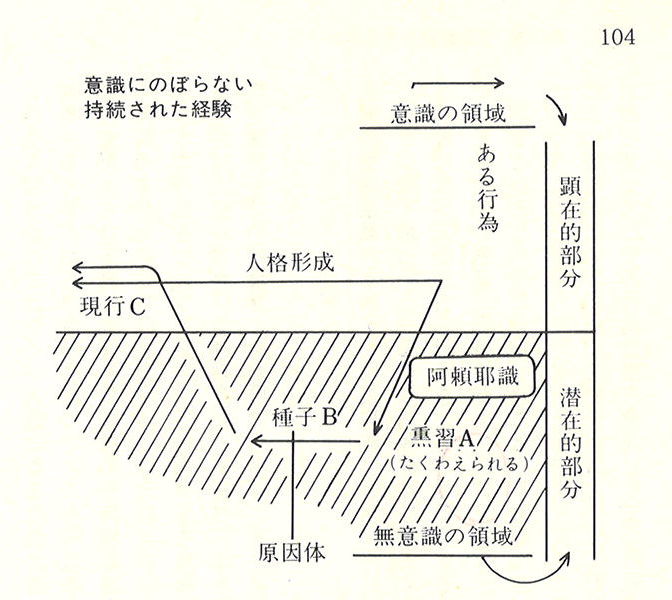

阿頼耶識の仕組み

行為の残滓を「薫習」といい、それらが蓄えられていくことを「種子」という。どちらも阿頼耶識(潜在的部分)に属するが、何かの因縁によってふたたび意識の領域にあらわれる。これを「現行」という。良い行為も悪い行為も、一つひとつが絶対の意味を持つことを意味する。

『華厳の思想』p,104

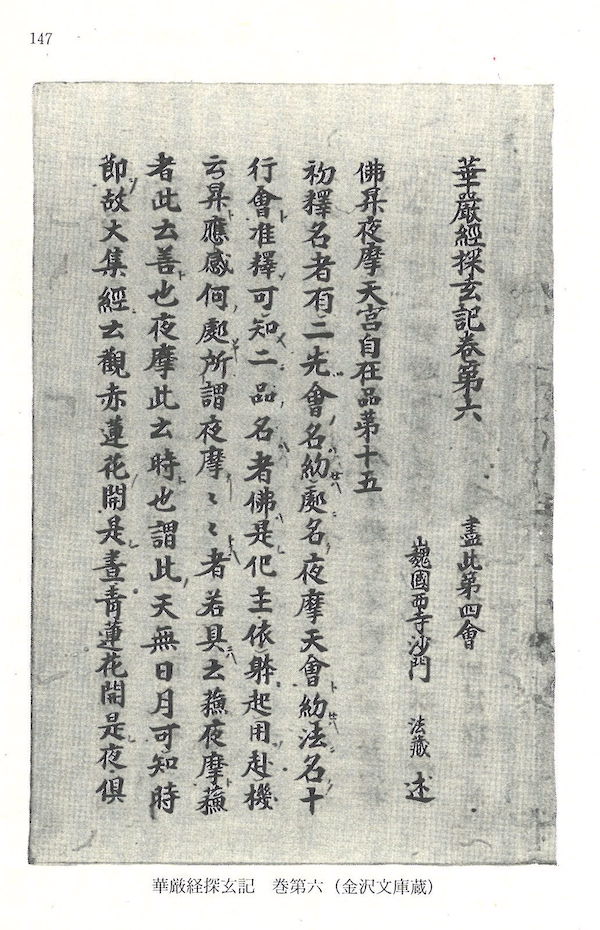

法蔵『探玄記』

華厳宗の大成者法蔵が著わした華厳経(六十巻本)の注釈書。二〇巻。華厳経の教えが起こった理由、教義の位置づけ、根本思想などを明らかにした上で、本文を追って詳しい解釈を行なったもの。

仏教の思想シリーズ『無限の世界観』p,147

仏教思想史的には、①事法界、②理法界、③理事無礙法界、④事事無礙法界の四法界の4段階は、小乗仏教から大乗仏教への階段にもあたっている。

①事法界が小乗仏教にあてはまり、かつ大乗の初期にあたる。仏教思想としてはアビダルマの対象になる。②理法界は中観や空観をもった仏教意識の段階である。「諸行無常、諸法無我」と捉える。③理事無礙法界は大乗仏教としてはいったん頂点に達したもので、如来蔵のレベルである。善悪や聖俗などにとらわれない。最初から神も悪魔も、自も他も呑みこんで色即是空で世界に生まれてくる。

しかし、④事事無礙法界はこれらをも超えた全き円教なのである。事と事が融通しているのだから、色即是空とする必要(空ずる必要)すらもない。すべてがヴァーチャル=リアルで、居ても立ってもハイパーホロニックなインドラ・ネットワーク状態なのである。

華厳が事事無礙法界で事そのものに融通性をもたせたことは、従来のどんな唯物論でも唯心論でも描きえなかった。以前はライプニッツ(994夜)のモナドロジーに似ていると言われたこともあるが、どうして、どうして、華厳の事事無礙法界はモナドロジーをはるかに超えている。もはや名状しがたいとしか言いようがない。

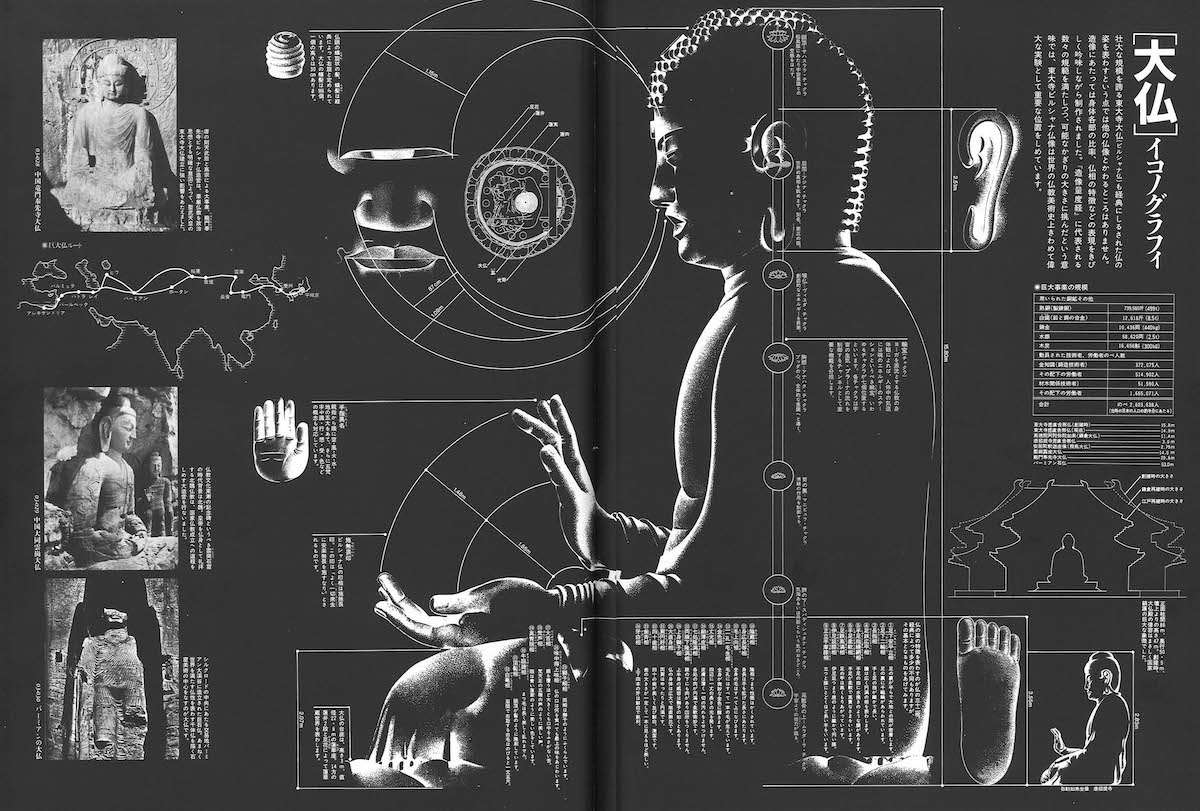

[大仏]イコノグラフィー

アートジャパネスク第3巻「天平の夢とロマン」(講談社)p,34-35より

では、このような目眩く華厳的世界観がどのように西域から中国へ、韓半島や日本へ波及していったのか。それはやっぱり東洋思想の独特の展開だったのか。それともかなりの紆余曲折があったのか。実際は両方だったのだが、最後にその流れをかいつまんでおきたい。

華厳宗の歴史と華厳思想の展開は重なるところもあるし、そうでないところもある。中国華厳宗は第1祖・杜順、第2祖・智儼、第3祖・法蔵、第4祖・澄観、第5祖・宗密というふうに継承されるのだが(杜順の前にインドの馬鳴=アシュヴァゴーシャと竜樹=ナーガルジュナをおくこともある)、このあとに強いセンター性を失っていく。さしもの唐帝国に大きなゆらぎが出てきたこと、宗密の時代に禅学が勃興して華厳をとりこんだことが大きい。

中国華厳は早くに韓国に流れた。韓半島では先にふれたように新羅の元暁や義湘が活躍して、さらに法蔵門下の審祥が大きく動いた。勝詮や梵修も出て、韓国華厳は北岳派と南岳派に分かれた。なかで審祥が聖武天皇の大仏建立プロジェクトときに、日本に来て華厳講義をした。良弁はそれを学んで初代別当になったのだ。今日の韓国の華厳論はそうとう物足りないものになっているけれど、古代新羅の華厳僧の活躍はかなりめざましかったのだ。

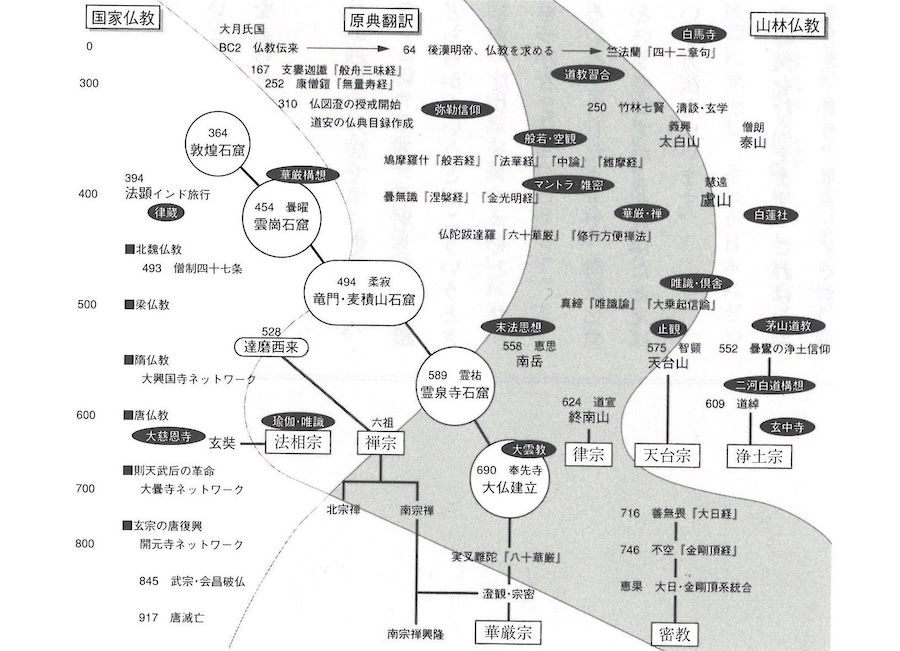

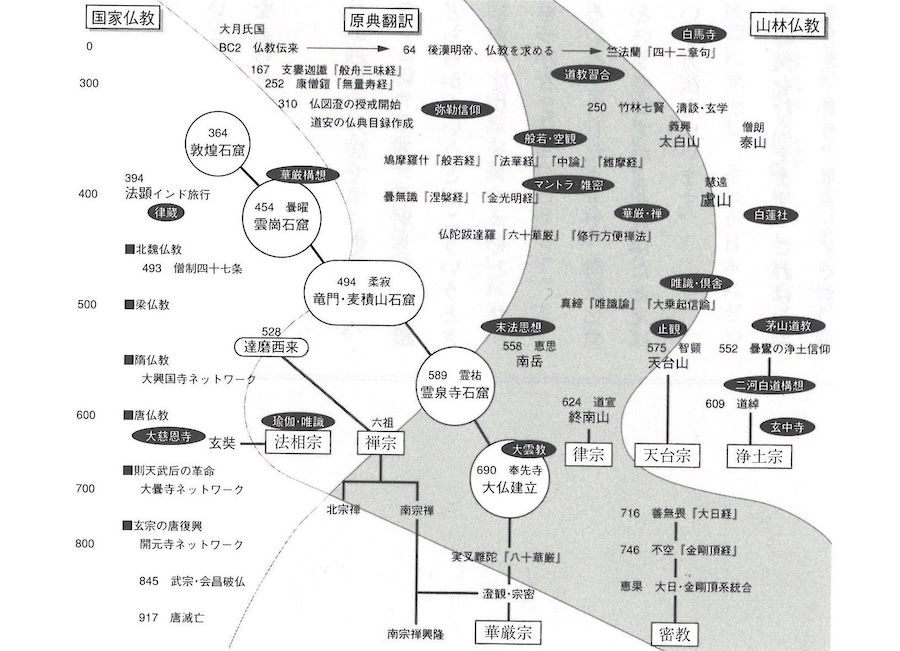

中国での仏教の展開

第1の流れは、帝王が推進した仏典翻訳活動と、選択した経典による宗教活動を進める山林仏教の相互作用に生まれる。第2に征服王朝の北魏に、華厳ネットワークを導入したことによる「帝国=仏国」の国家仏教の流れ。第3はボーディダルマに始まる禅の潮流。

松岡正剛『情報の歴史を読む』p,207

大仏開眼の儀式

752年(天平勝宝4)4月9日に東大寺の盧舎那大仏像の完成を記念して行われた法要。開眼とは新造の彫像,鋳像,画像などに筆墨などで眼に点睛を加え,魂を入れる仏教儀式をいう。 743年(天平15)10月15日に聖武天皇によって《華厳経》による盧舎那大仏像の造立の詔が出された。中国人はもとより、朝鮮、ベトナム、カンボジア、さらにはペルシアなど、多くの異国人を招いた一大イベントとなった。

一方、日本の華厳宗は良弁のあと、実忠・等定・通進から基海・良緒をへて、光智・凝然(ぎょうねん)・高弁というふうに引き継がれていった。凝然の『法界義鏡』など、かなり精緻なものだった。このうちの高弁が明恵上人である。

明恵は独自の華厳観の持ち主で、日本華厳宗の系譜からは大いにはみ出た。かなり特異だ。ぼくがずっと気になってきた上人なので、そのプロフィールとともに別に千夜千冊したいので、今夜は明恵さんについては省く。

結局、日本華厳宗の流れは今日にいたるまで東大寺の管長をトップにおいてきた。明恵をはじめとする各華厳流派は野に生きることになる。そこから良忍や良尊の融通念仏宗などが生まれていったのだと思われる。

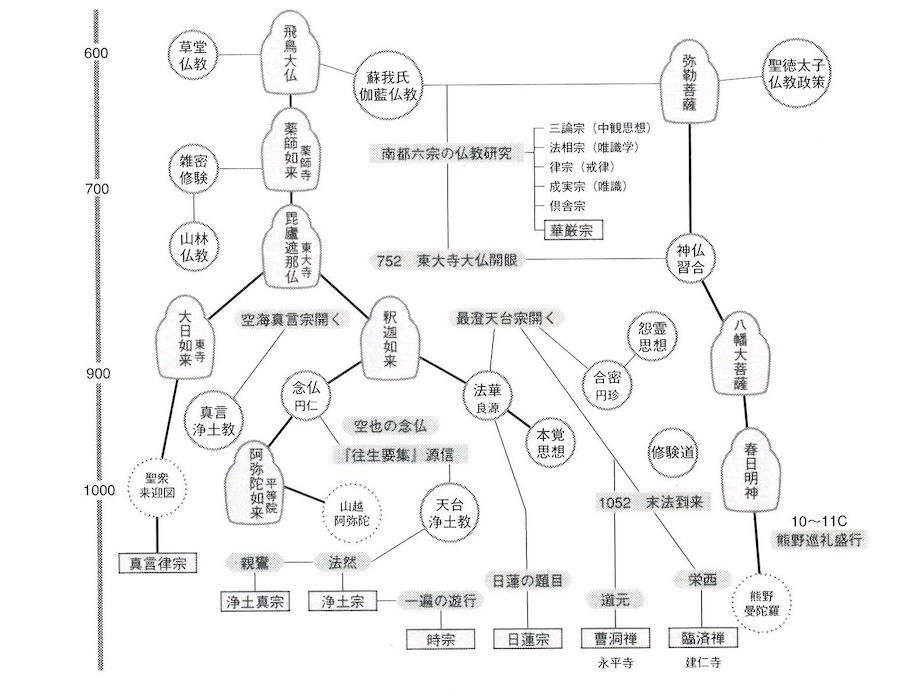

日本での仏教の展開

第1に百済移民の草堂仏教を母体に、中国南朝系の仏教を導入。次に、聖徳太子が北朝系の仏教に統合して、国家仏教の基礎をつくった。第3段階の白鳳天平期に、華厳にいたる国家仏教と山林の雑密が並行し、第4に、仏教政策が真言、天台の山林仏教に託される。第5段階で、山林から聖たちがおりてきて、末法観と浄土信仰を広める。この聖の潮流から鎌倉新仏教が生まれた。

『情報の歴史を読む』p,212

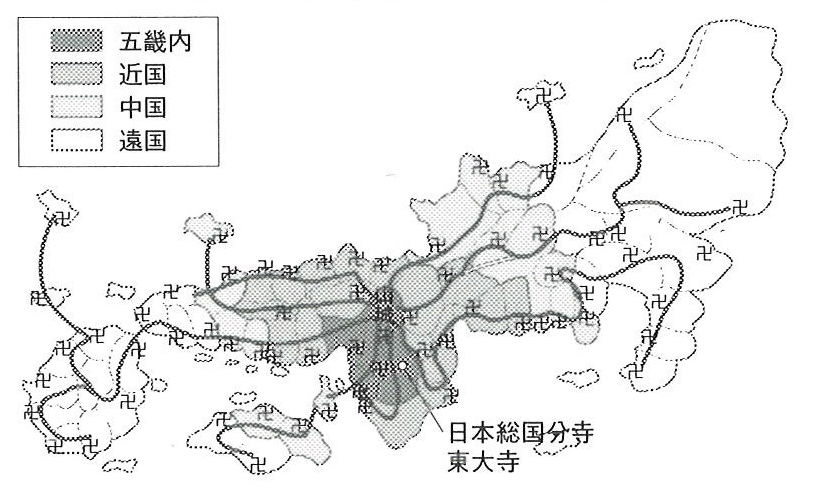

東大寺のネットワーク

大仏から全世界に“帝網”というネットワークが広がっていくという華厳世界の理念を用いて、華厳宗の総本山・東大寺を中心とする国分寺ネットワークが構築された。現在も信濃や美濃といった各地に国分寺の跡が残っている。

『情報の歴史を読む』p,17

こうした流れのなかで、ぼくが気になってきたのは、ひとつは華厳斎会や華厳結社の動向と、もうひとつは法蔵以降の澄観と宗密の考え方である。鎌田さんの『中国華厳思想史の研究』(東京大学出版会)などを参考に、そのあたりのことを少しだけ書いて、今夜の1700夜を締めたい。

法蔵(643~712)が活躍したのは唐の高宗から則天武后にかけての時代である。高宗は「道先仏後」(道教優先・仏教後塵)で、則天武后は逆に「仏先道後」で仏教政策を国家のアジェンダに使おうとした。

ただ女帝は妖僧とおぼしい薛懐義(せっかいぎ)を懐刀にし、みずから弥勒菩薩の生まれ変わりを称して武周革命を指導すると、「大雲経」といった偽経をつくって全国に大雲経寺を配置させたりした。そうとうのワンマン女帝だったのだ。それでもその余勢は華厳思想の取り込みにも及んだのだ。華厳理念が武周の国家革命の理に適っていたからだろう。

あれほど専制をふるった則天武后が仏教融和政策をとっただけでなく、華厳思想に共鳴したのはやや理解しがたいことかもしれないが、華厳のコスモポリタニズム(世界宗教性)が当時のグローバルな唐には必要だったからである。

則天武后(624~705)

中国史上唯一の女帝。在位690~705。高宗の没後、子の中宗、弟の睿宗(えいそう)を廃立。唐の皇族・功臣らを滅ぼし、同族を重用、自ら帝位に就いた。門閥によらずに人材を登用し,そのため新興の地主,商人,文人が官界に大量に進出した。さらに則天文字をつくり、仏教を保護し、竜門石窟寺院をはじめとする仏像の造営を行うなどした。

ところがこのあと唐帝国は変質し、玄宗皇帝の不首尾や安史の乱などもあって弱体化する。

そういう時期に登場してきたのが澄観(738~839)だった。澄観は若いころから各種の宗学を学んでいたのだが、しだいに華厳に近づいていた。法蔵を継ぐ第4祖としての実力もたくわえていた。宮廷もそういう澄観の知識や説明力を活用しようとした。

ただ澄観の名声が高まり清涼大師として尊崇されるようになったときには、各地に華厳講(華厳斎会)や華厳結社ができていたり、他方では各地に禅林が営まれて禅と華厳が習合し、華厳社会は精神的な牙城というよりも、社会共同体とまじっていたのである。このことは華厳思想の変遷からみると、かなり特異なことだったと思う。華厳は言語革命の象徴ではなく、社会改革の実践性を問われることになったのである。折しも禅の各派が「言語道断・不立文字」をもって新たなムーブメントをおこそうとしていた。

さあ、華厳どうするかというときに、宗密(780~841)が登場してきた。澄観に師事していたけれど、儒教にも華厳にも老荘思想にも禅にも明るかった。

澄観と宗密

中国華厳宗は杜順-智儼-法蔵-澄観-宗密との祖統説を立てる。

宗密(しゅうみつ)は華厳第5祖になった人物だが、その思想はきわめてユニークで、これまで述べてきた華厳思想とはそうとうに違う。だいたい荷沢神会(かたくじんね)と親しかった。神会は老荘思想から禅の一派(荷沢宗)を築いた者だ。

なかでも主著の『原人論』(げんにんろん)はかなり特異なもので、儒教と道教を批判したうえで、小乗仏教を斥けて、新たな大乗として老荘思想・華厳・禅をシャッフルしたような華厳存在学を提唱した。いわば華厳人間論なのである。それを知ったとき、ぼくは空海の『三教指帰』(さんぞうしいき)にはじまる思想は宗密から採ったのではないかと思ったほどだった。

とくに宗密が「円教」を頂点にもってこないようにして、途中に円教の段階をおき、進むべき先を如来蔵のほうに仕向けていることに驚いた。これは華厳の脱構築だった。

宗密がどんなふうに書いているかは、鎌田さんが訳した『原人論』(明徳出版社)や小林圓照の『原人論を読む』(ノンブル社)があるので、読まれるといい。たぶんあまり参照されていない本だとおもうが、華厳がこういうふうになったのかというほどに現代的である。

かつてピーター・グレゴリーは宗密と本覚思想の検討こそ、日本のクリティカル・ブッディズムの新たな拠点になるのではないか、宗密にはアポファシス(不了義)をカタファシス(了義)に転回させる言語的な才能があるのではないかと示唆していたが、これはそこそこ当っていた。

以上、華厳の思想というもの、すぐれて超編集的であり、各時代においてハイパー・エディトリアルがめざされていたということなのである。

華厳経七処九会変相図

五代~北宋・10世紀の絹本の大作。釈迦仏となってこの世に現れた毘盧遮那仏が、七つの場所における九回の集合、すなわち七処九会でその教えを説くという、『華厳経』八十巻本の内容が表現されている。下部には、『華厳経』所説の金剛輸出、香水海、大蓮華が描かれ、一切の世界が香水海から生じた大蓮華の内に包合されるという『華厳経』の壮大な世界観(蓮華蔵世界)が示されている。

所蔵:シルクロード大美術展

⊕ 華厳の思想 ⊕

∈ 著者:鎌田茂雄

∈ 装幀:志賀紀子

∈ 発行者:野間佐和子

∈ 発行所:講談社

∈ 印刷:株式会社廣済堂

∈ 製本所:株式会社国宝社

∈∈ 発行:1988年5月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序 日本文化と『華厳経』

∈ 1.『華厳経』の世界

∈ 2.日本人の自然観のなかに定着した華厳思想

∈ 3.新しい世界観としての華厳思想

∈∈ 1 『華厳経』とは何か――『華厳経』の構成と思想

∈ 1.雑華(ぞうけ)によって飾られた無限大の仏

∈ 2.『華厳経』の構成

∈ 3.善財童子の求道(ぐどう)

∈ 4.『華厳経』の説く仏とは何か

∈ 5.2つの心――浄心と妄心

∈ 6.人間の心の構造――唯識と華厳

∈∈ 2 華厳宗の成立

∈ 1.華厳宗成立の思想的背景

∈ 2.華厳宗の開祖・杜順(とじゅん)

∈ 3.華厳教学の創始者・智儼(ちごん)

∈ 4.華厳宗の大成者・法蔵

∈ 5.華厳と禅との融合・澄観(ちょうかん)

∈ 6.『円覚経(えんがくきょう)』の大研究者・宗密

∈∈ 3 華厳思想の核心

∈ 1.小乗と大乗

∈ 2.大乗始教(しきょう)と大乗終教(じっきょう)

∈ 3.大乗頓教――一念不生を仏となす

∈ 4.大乗円教――華厳思想の至境

∈ 5.四種(ししゅ)の真理の領域――四種法界(ほっかい)

∈ 6.華厳の観法

∈∈ 4 華厳思想の流れ

∈ 1.新羅(しらぎ)の華厳

∈ 2.日本の華厳

∈ 文庫版あとがき

∈∈ 解説 久保田淳

⊕ 著者略歴 ⊕

鎌田茂雄(Shigeo Kamata)

1927年12月10日 – 2001年5月12日。神奈川県鎌倉市生まれ。帝国陸軍軍人より復員後、円覚寺で参禅し、駒澤大学仏教学部に進む。その後、東京大学大学院に進み、華厳学を専攻した。その後、東京大学教授となり、NHKの「こころの時代」で講師を務める傍ら、古巣の駒澤大学や、筑波大学、九州大学、大阪大学、富山大学、大正大学などで非常勤講師として指導に携わり、東京大学を定年退官後、名誉教授となり、愛知学院大学へ転任し、国際仏教学大学院大学の設立に理事として関わり、開校後は教授として指導に当たった。