ぼくは平成より「昭和」を想うことのほうが多くなっている。矛盾に充ちていて、倒れても退いても、勝っても負けても、板場一枚の面(ツラ)が見えていた。何もかもが「語り」になった。だからというのではないけれど、今夜は桂米朝の本をもって除夜の鐘に代えたいと思う。

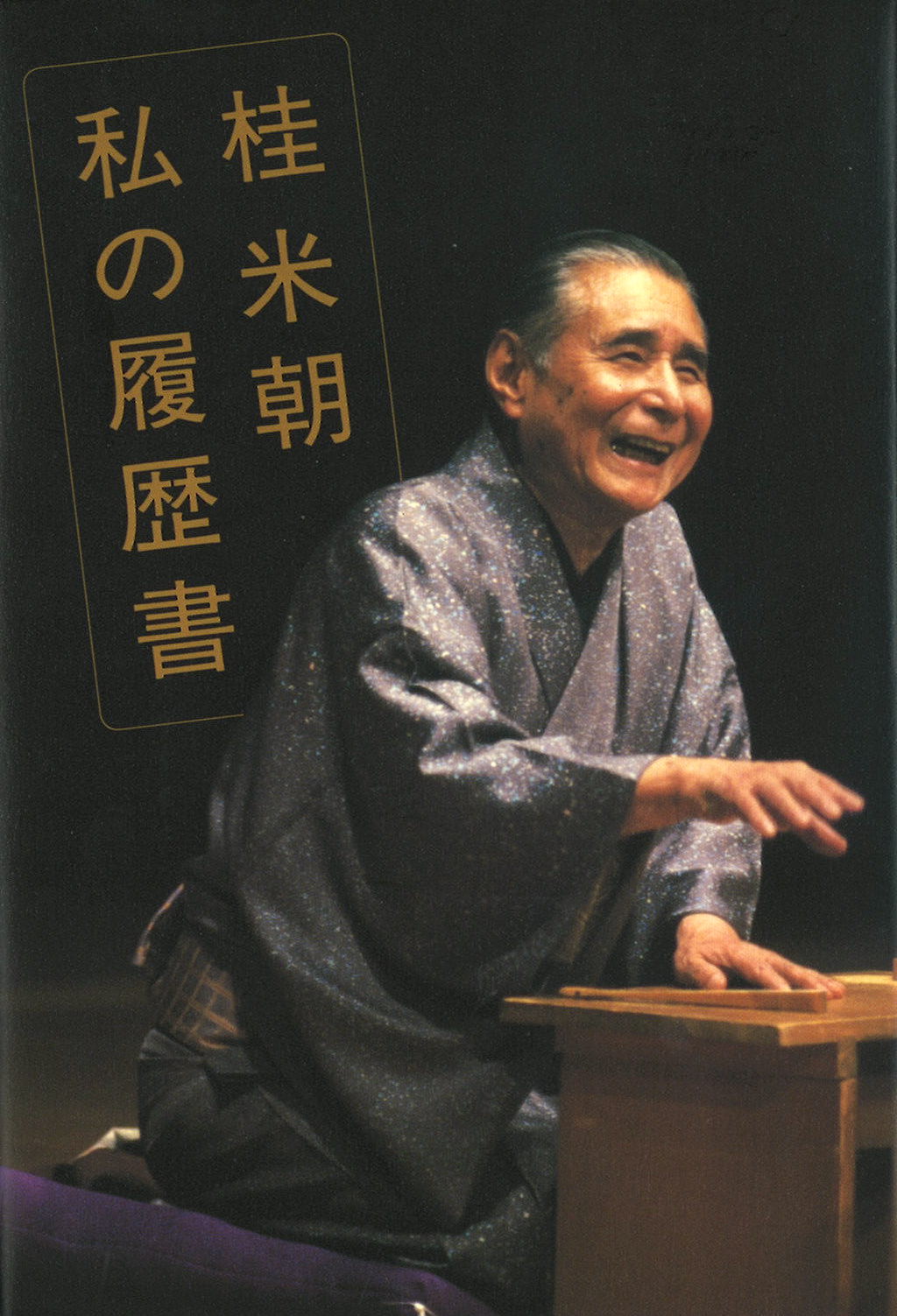

以前は米朝落語について書こうかな、それとも『私の履歴書』(日本経済新聞社)にしようかなと予定していたのだが、それよりも米朝がさまざまな「昭和な相手」と交わしている興味深い談話のほうを採り上げたくなったので、本書を案内することにした。

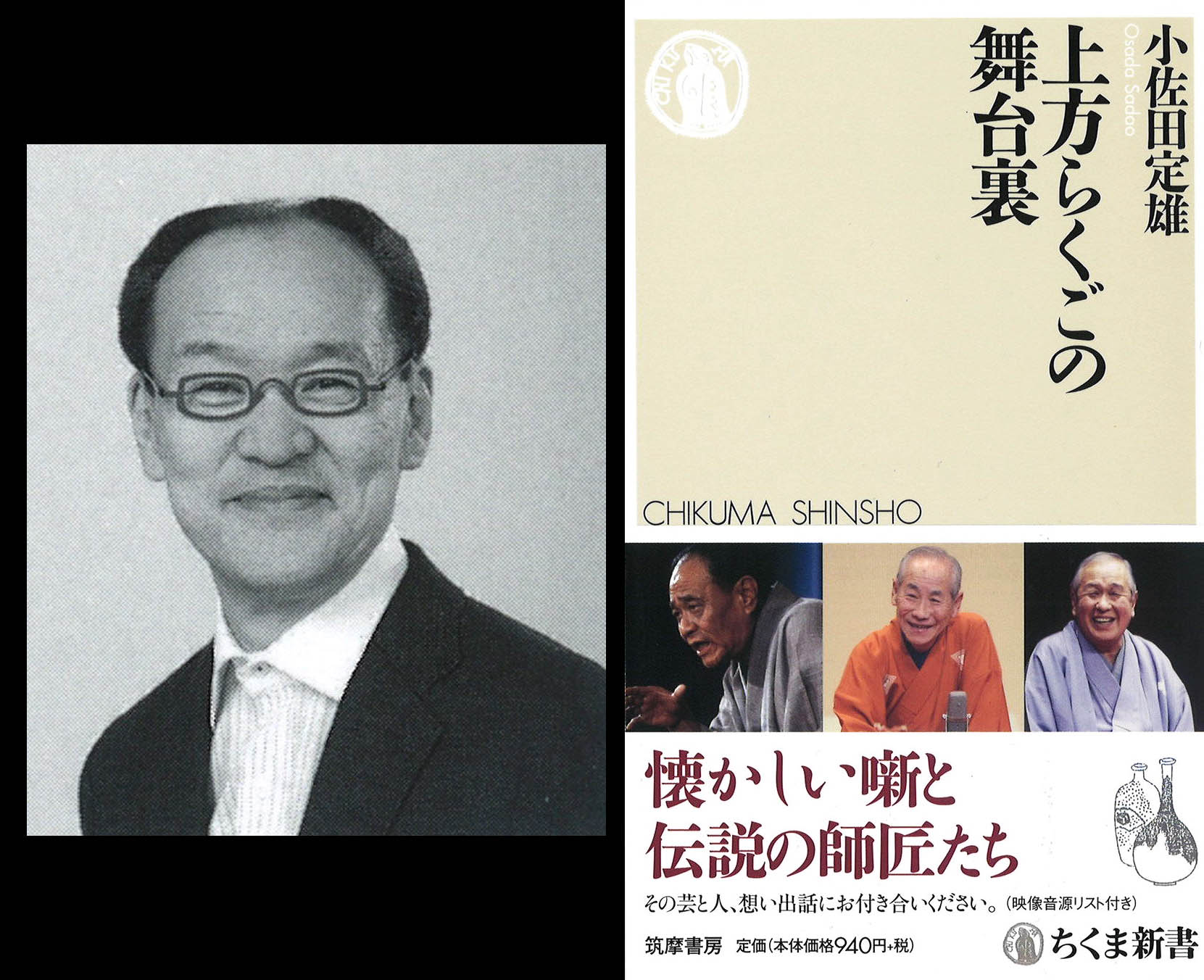

大阪朝日放送の「ここだけの話」の記録から、小佐田定雄が巧みに活字にして『一芸一談』としたものだ。2015年に亡くなったのち、続編『一芸一談・米朝置土産』(淡交社)を息子(長男)の5代目米團治がまとめたので、そこからも補う。その前に米朝の昭和について、一言、二言。

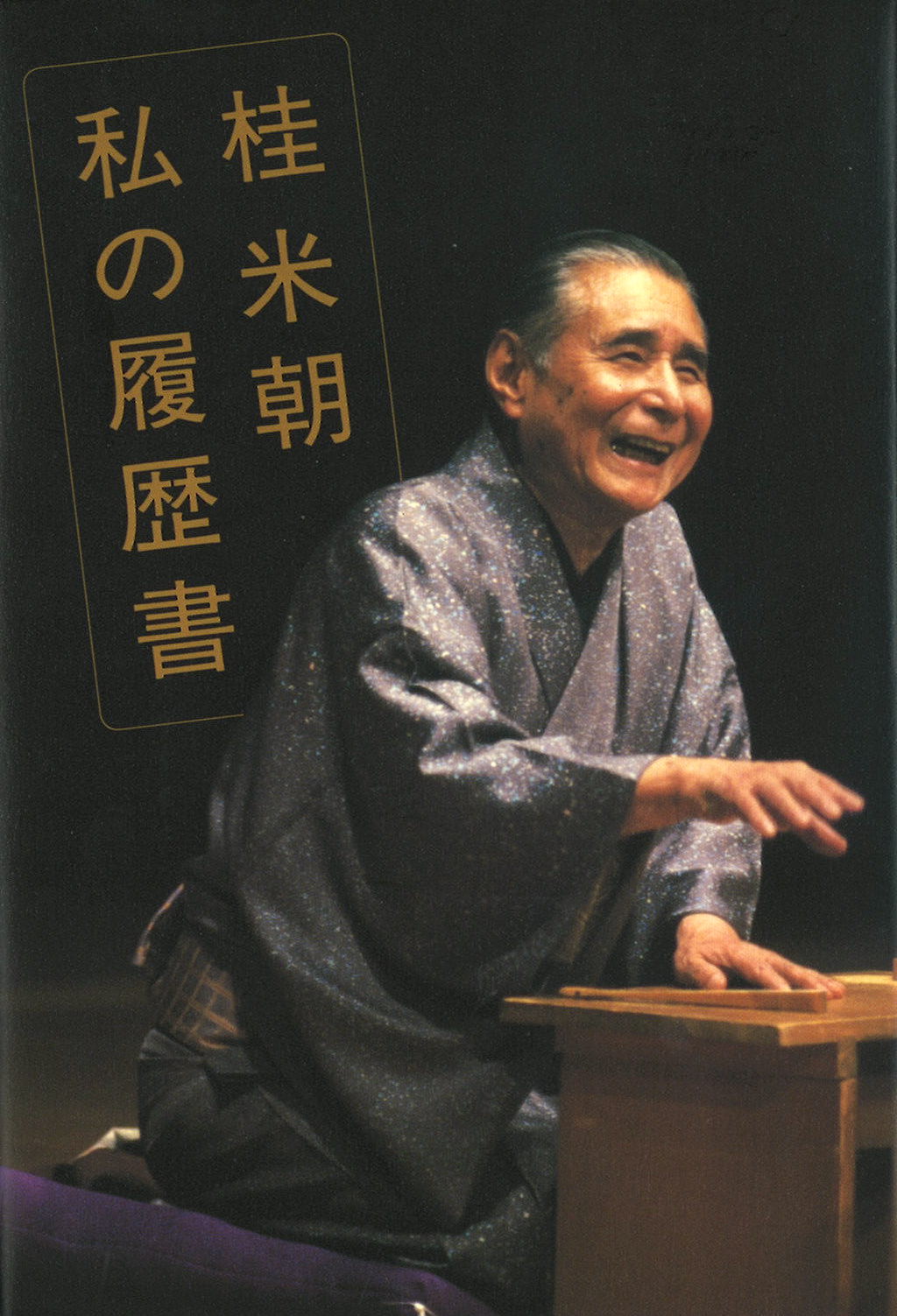

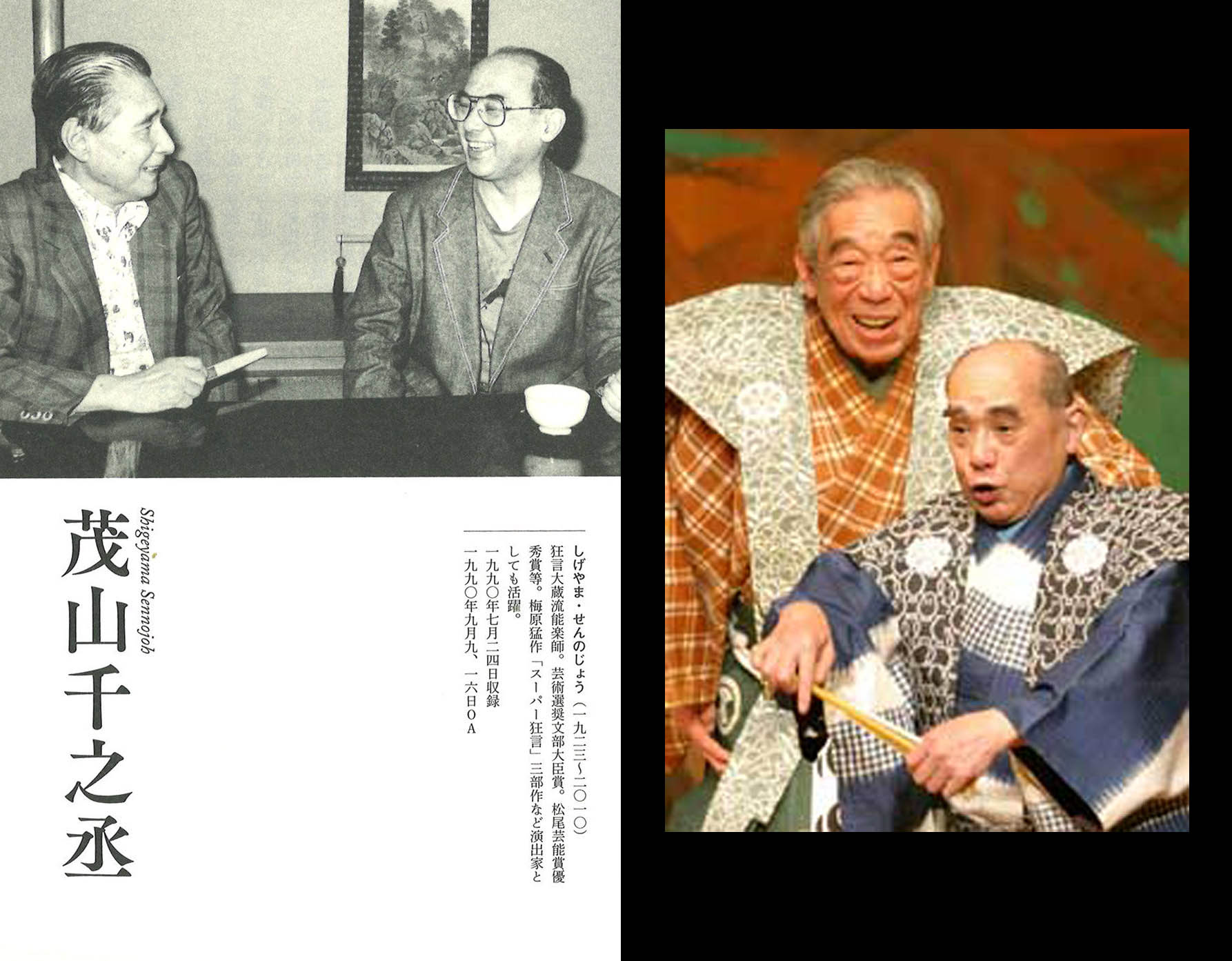

桂米朝『私の履歴書』(日本経済新聞社)

『一芸一談』(ちくま文庫)

『置土産・一芸一談』(淡交社)

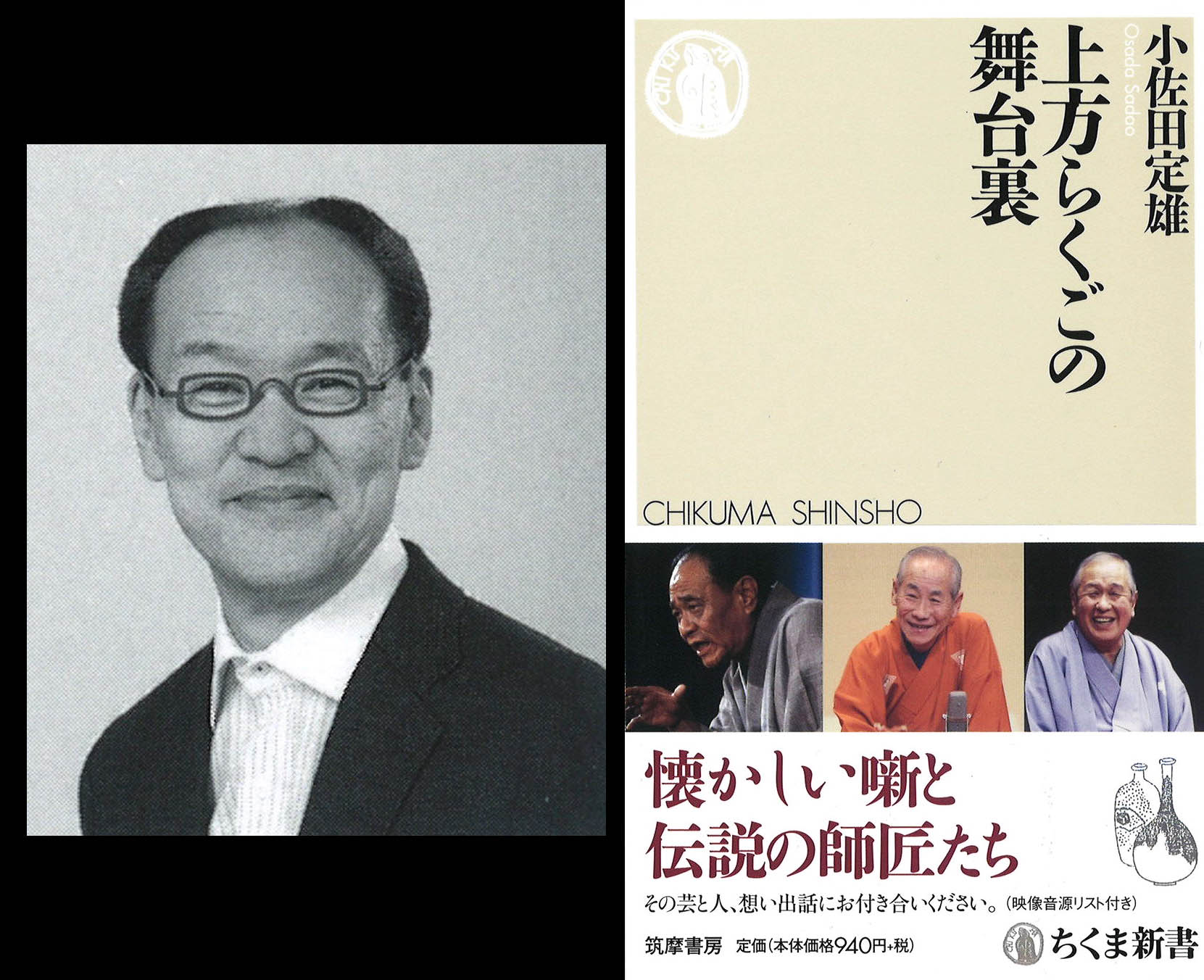

小佐田定雄と新刊『上方らくごの舞台裏』(ちくま新書)

落語作家。1952年、大阪市生まれ。77年に桂枝雀に新作落語『幽霊の辻』を書いたのを手はじめに、落語の新作や改作、滅んでいた噺の復活などを手がける。これまでに書いた新作落語台本は250席を超えた。近年は狂言、文楽、歌舞伎の台本も担当する。

一つ、桂米朝は昭和そのものだった。二つ、師の正岡容と四代目桂米團治の教えを実直に守る生涯をおくった。三つ、上方落語の復興のために自らの芸を磨きつつ、ひたすら上方演芸文化を愛した。その姿勢は研究者に近い。

元号が昭和にかわる直前の大正14年11月の生まれだから、まさに昭和とともに生きた。最初は大連だ。そのころの大連は大日本帝国関東州の都市だった(ぼくの父もよく行き来していた)。4歳に奉天(いまの瀋陽)に引っ越し、そのあと実家の姫路で学校に通った。祖父も父親も九所御霊天神社の宮司さんで、米朝も神職の資格をもっている。

昭和18年に上京して、池袋の大東文化学院(いまの大東文化大学)に入るのだが(男子校、漢学主義の学校)、新聞で見た寄席文化向上会が寄席相撲を開催するというのを見て、大塚の鈴本に見に行った。このとき検査役として桂文楽の隣りにこの会の主宰者がいた。正岡容だ。売店で『円朝』を買って、帰って読んだ。扉に「路地の奥 寄席の灯見ゆる深雪かな」という句がサインしてあった。感動した。病膏肓に入ったはじまりである。すぐさま風変わりな演芸研究家でもあった正岡に入門した(落語家で研究者に〝入門〟したのは米朝が初めてだ)。

友人が3代目桂米之助になったので、それにつられて4代目桂米團治の内弟子になった。その師匠から「芸人は好きな芸をやって一生を送るもんやさかいに、むさぼってはあかん。値打ちは世間がきめてくれるんや」「芸人になった以上、末路の哀れは覚悟のうちやで」と言われた。

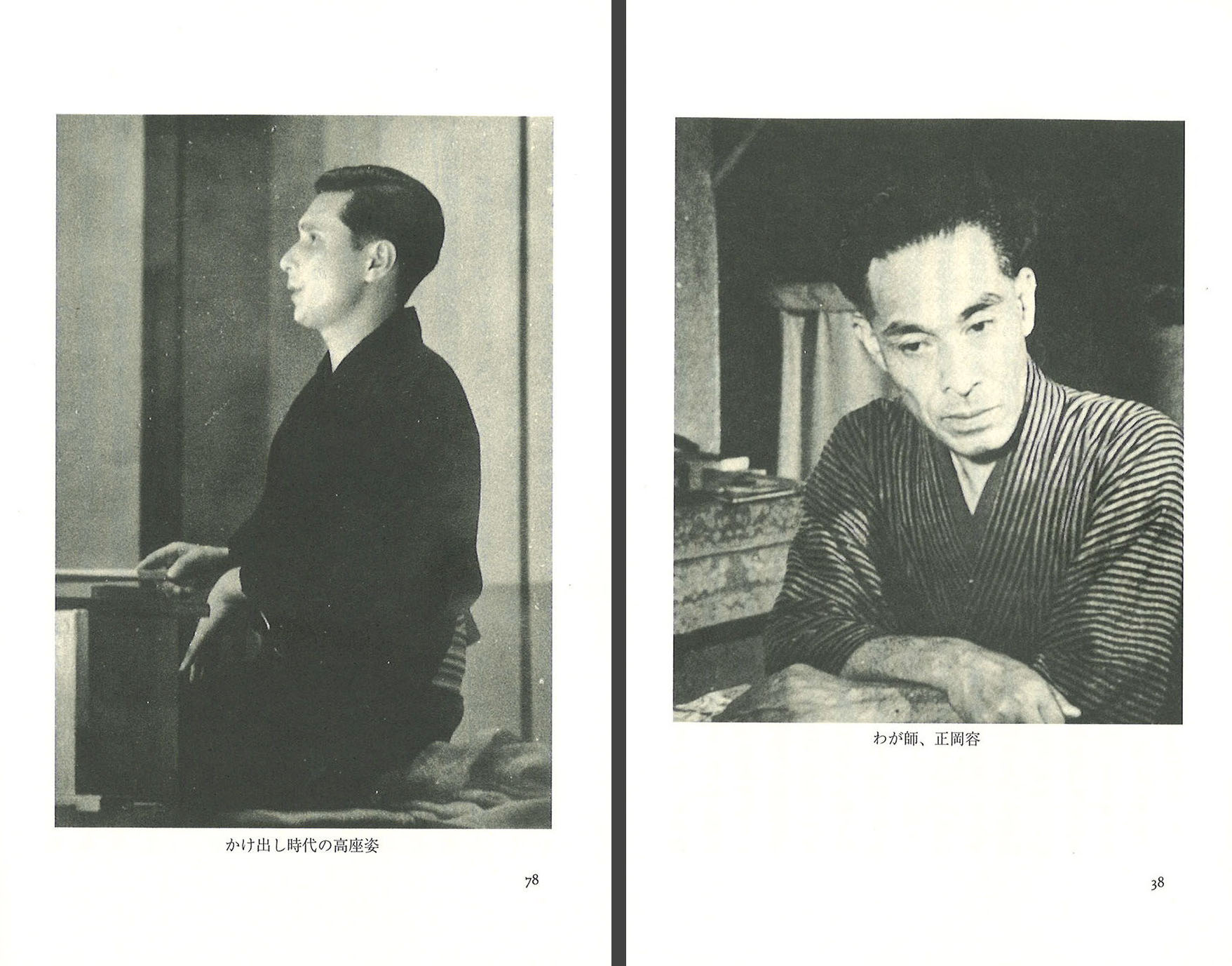

内弟子の時期は短い。だったら「外」の風に当たることにして、まもなく三代目桂米朝を名のり、千土地興行(のちの日本ドリーム観光)に所属すると、千日劇場、角座、梅田花月などの高座で修業しつつげた。こういうキャリアは落語家としては半ちらけなのだが、米朝は気にしない。夢中で、熱心で、かつ上方落語の取材や収集や研究に余念がなかったようだ。そのあたりの経緯は『私の履歴書』に詳しい。

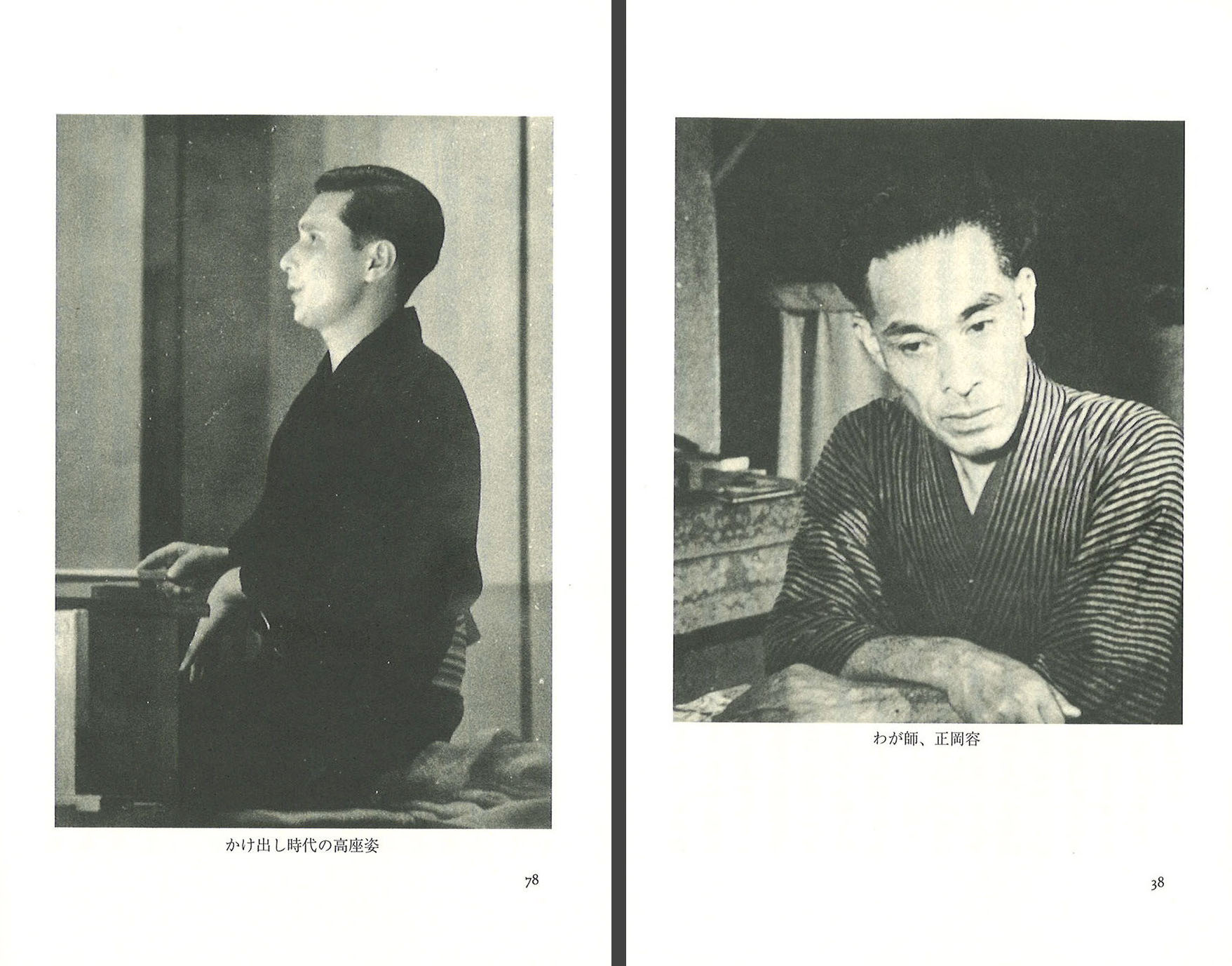

かけ出し時代の米朝の高座姿(左)と師・正岡容(右)

『私の履歴書』p78,p38

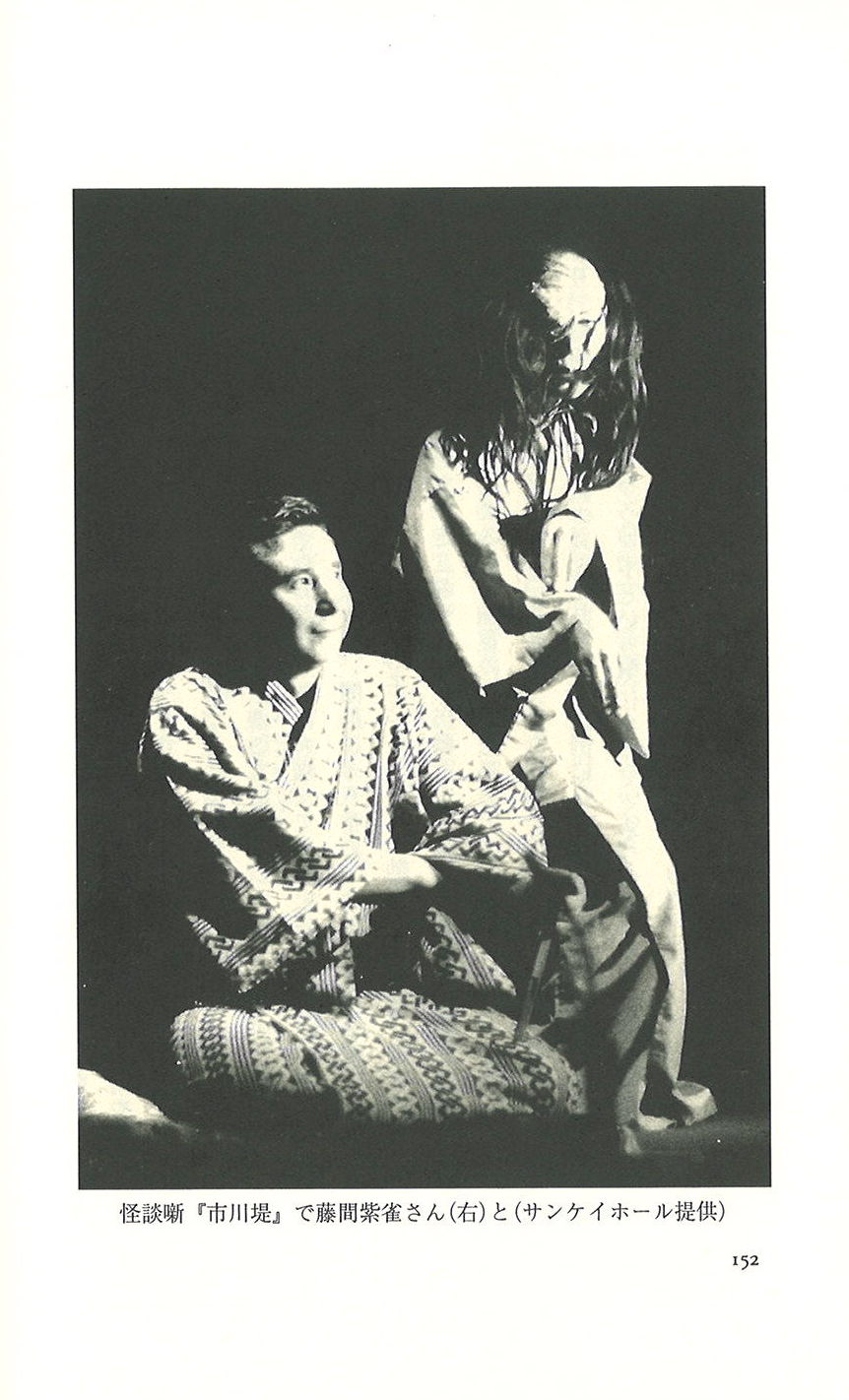

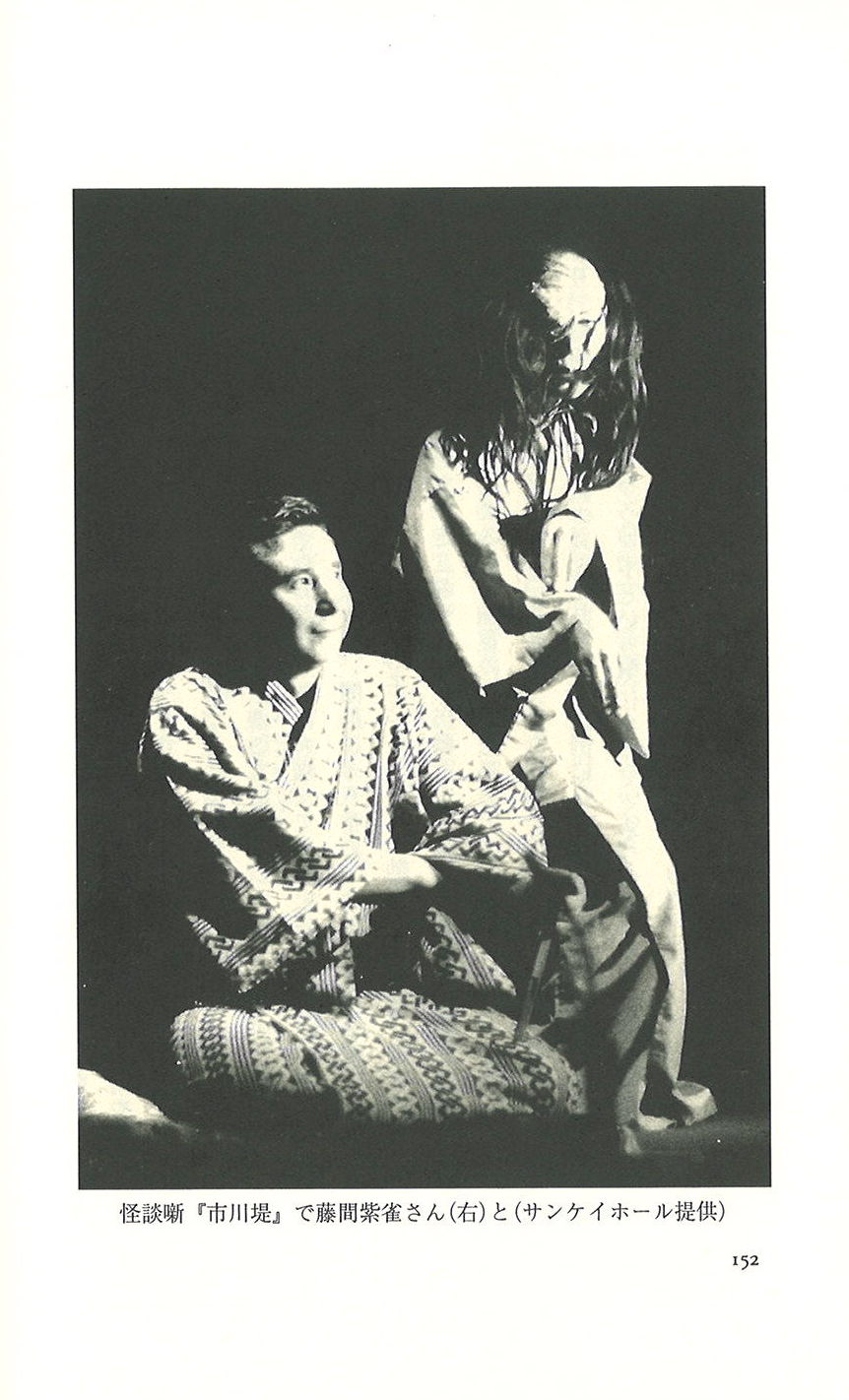

怪談噺『市川堤』で舞踊家・藤間紫雀と共演

『私の履歴書』p152

高度成長をなしとげた昭和43年にフリーになった。大阪が2年後の万博開催に向けて沸騰しつつあった時期だ。東京はアンダーグラウンドな動向が沸々と噴煙を上げていたが、大阪はどこか文化を引っ提げていた。

松下電器、タカラヅカ、梅棹忠夫、フェスティバルホール、林屋辰三郎、サントリー、小松左京、阪神タイガース、武田薬品、ワコール、筒井康隆、京大西部講堂、お笑い芸人、京都信用金庫、ABC朝日放送などなどに彩られた当時の関西は、どこかあけっ広げで、それでいて虎視眈々としていた。

米朝は大阪の寄席、小屋、ホール、どこにでも上がり、ラジオにもテレビにも出演した。まもなく6代目笑福亭松鶴、3代目桂小文枝(のちの桂文枝)、3代目桂春団治とともに上方落語四天王と評判になった。

一方で一門を結成する努力を開始した。桂米朝落語研究会はその後もずうっと休みなく続いている。昭和49年に株式会社米朝事務所を設立すると、月亭可朝、桂枝雀、桂ざこば、5代目米團治ほか、月亭八方、桂南光、桂吉弥らを育てた。吉本全盛時代が到来しつつあったなか、このプロダクション・システムの立ち上げは早かった。枝雀は爆発した。一門は一人の破門もつくらなかった。

関西テレビ「ハイ!土曜日です」に出演。右側が小松左京(左)

米朝一門会(右)

『私の履歴書』p147,p159

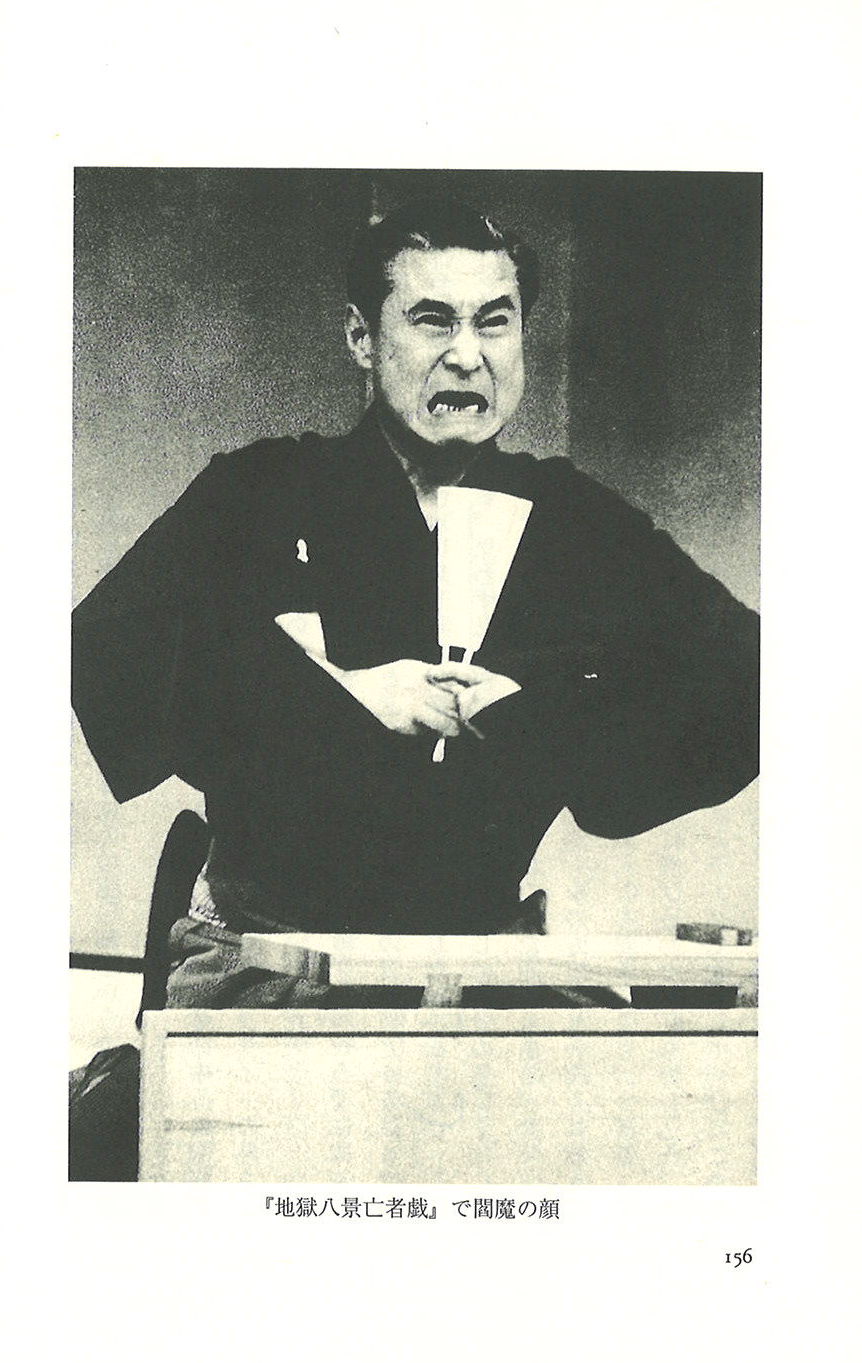

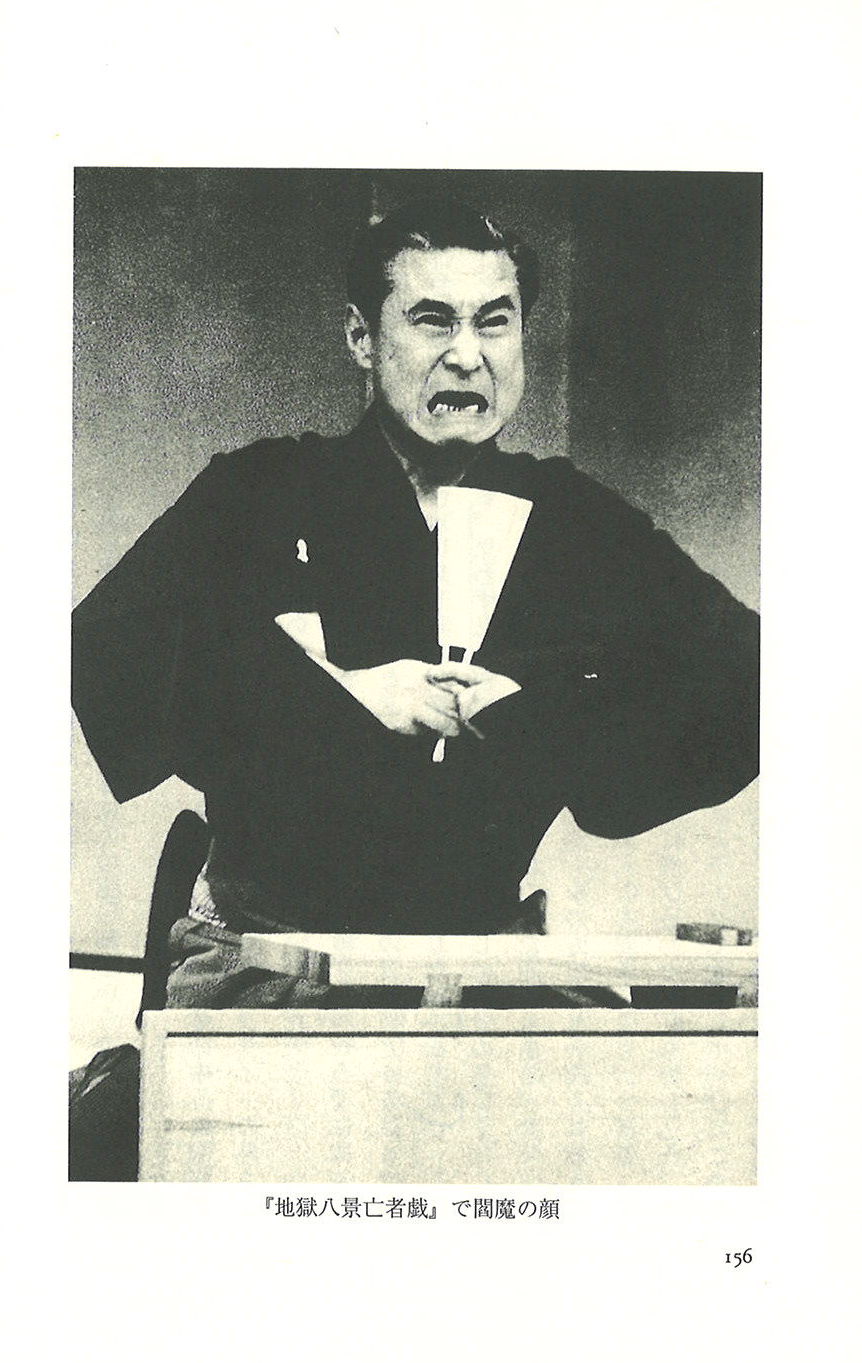

代表作『地獄八景亡者戯』で閻魔の顔をする米朝

『私の履歴書』p156

こういう桂米朝とその周辺だが、厖大な実績をのこし、数多くの落語を高座にかけ、著書もかなり多かった。最後は落語家として演芸人として初めて文化勲章を受けるに至ったが(人間国宝は5代目柳家小さんについで2人目)、ぼくが見るに残念ながら落語は名人とはいえない。代表作の《地獄八景亡者戯》も、ぼくは感心しない。

しかし、あの語り口こそは「上方落語の言葉」で、話芸の達人だったのだと思う。生涯をかけて名作を残そうとしたという深いミッションを感じる。これには脱帽する。

平成27年、早春に亡くなった。89歳だった。西の巨星墜つ、である。その年、すぐにETVが《洒落が生命――桂米朝「上方落語」復活の軌跡》を放映し(よくできていた)、詩の雑誌のユリイカが「特集・桂米朝」を組んだのが、印象的だった。

過日、米朝の真骨頂の一端をかいま見たことがある。祇園南の「波木井」のカウンターで遊び仲間の友人とともに、波木井おとうさんの三味線と都々逸に聞き惚れていたときだ。ふと後ろのほうの席にただならない気配を感じた。振り返ってみると、米朝師匠が若い弟子数人と、おとうさんの唄と喋りと三味線に耳を傾けている。米朝が小声で弟子たちに「ほれ、あれが都々逸いうもんや、あの間やで」と言うのが聞こえた。それを見たとき、胸が詰まった。いまは懐かしい。

もうひとつ。大阪きっての老舗の南地(ミナミ)の大和屋が店仕舞いした。女将の阪口純久さんがさぞ悔しかろうと、最後に「ようけの客」を連れて大盤振舞いをしたのは米朝だった。これも胸が詰まる話だ。そういう人なのである。

こんなふうな米朝が、さまざまな先達たちと話を交わしているのが、本書だ。とても柔らかな対談だが、飄々というのではない。「おもろい」ところが深い。こういう人は東京の落語家にも関西の芸人にも、また評論家にも大学にもメディアにももういない。やっぱり「昭和」を相手にしたときの一芸一談は只事ではないのである。米朝、一世一代の「芸」の聞き役だった。

ということで、以下には何人かの話を適宜、見繕ってみた。歳の順にしておいた。みなさん、そうとうのお歳である。

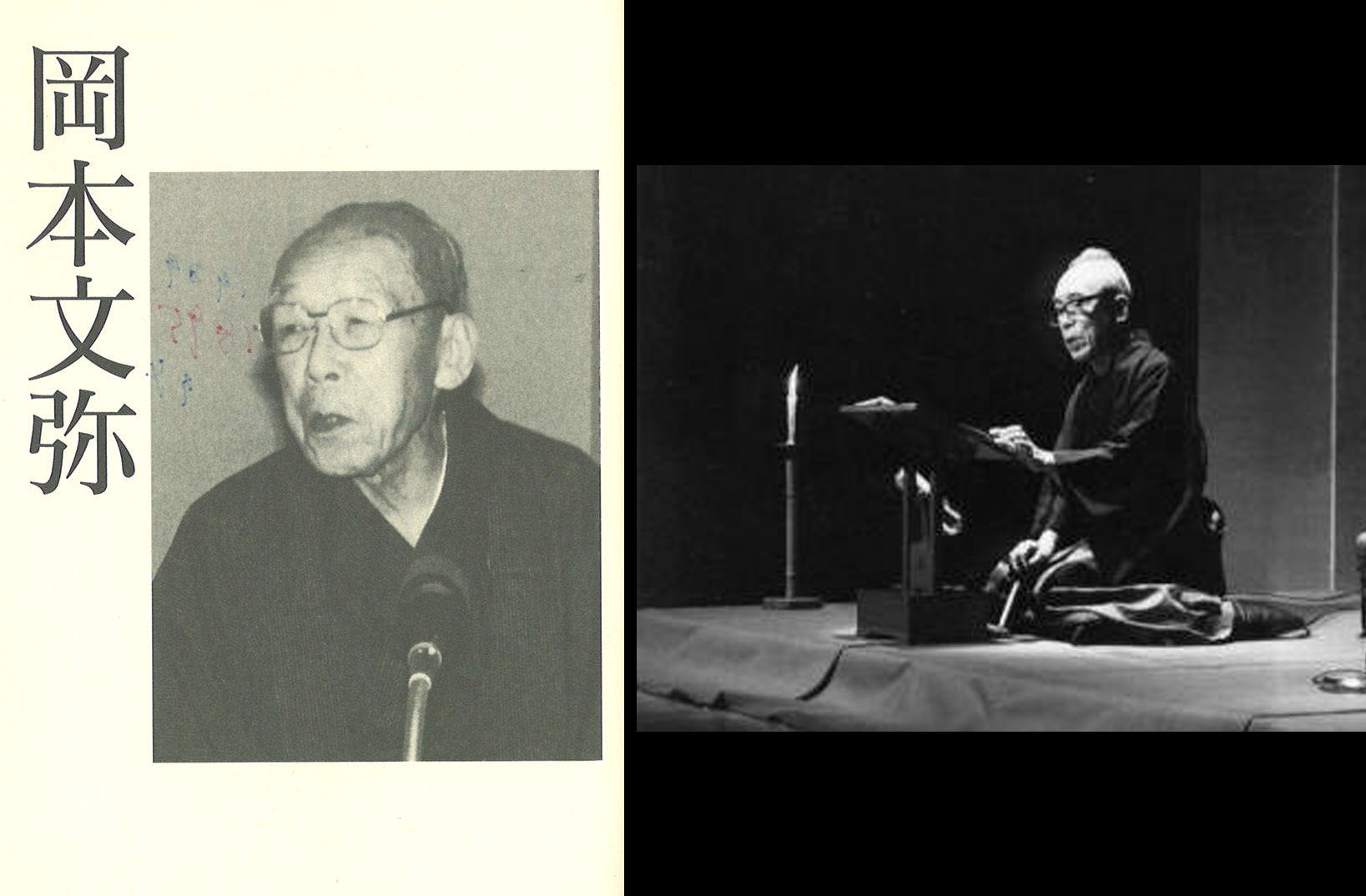

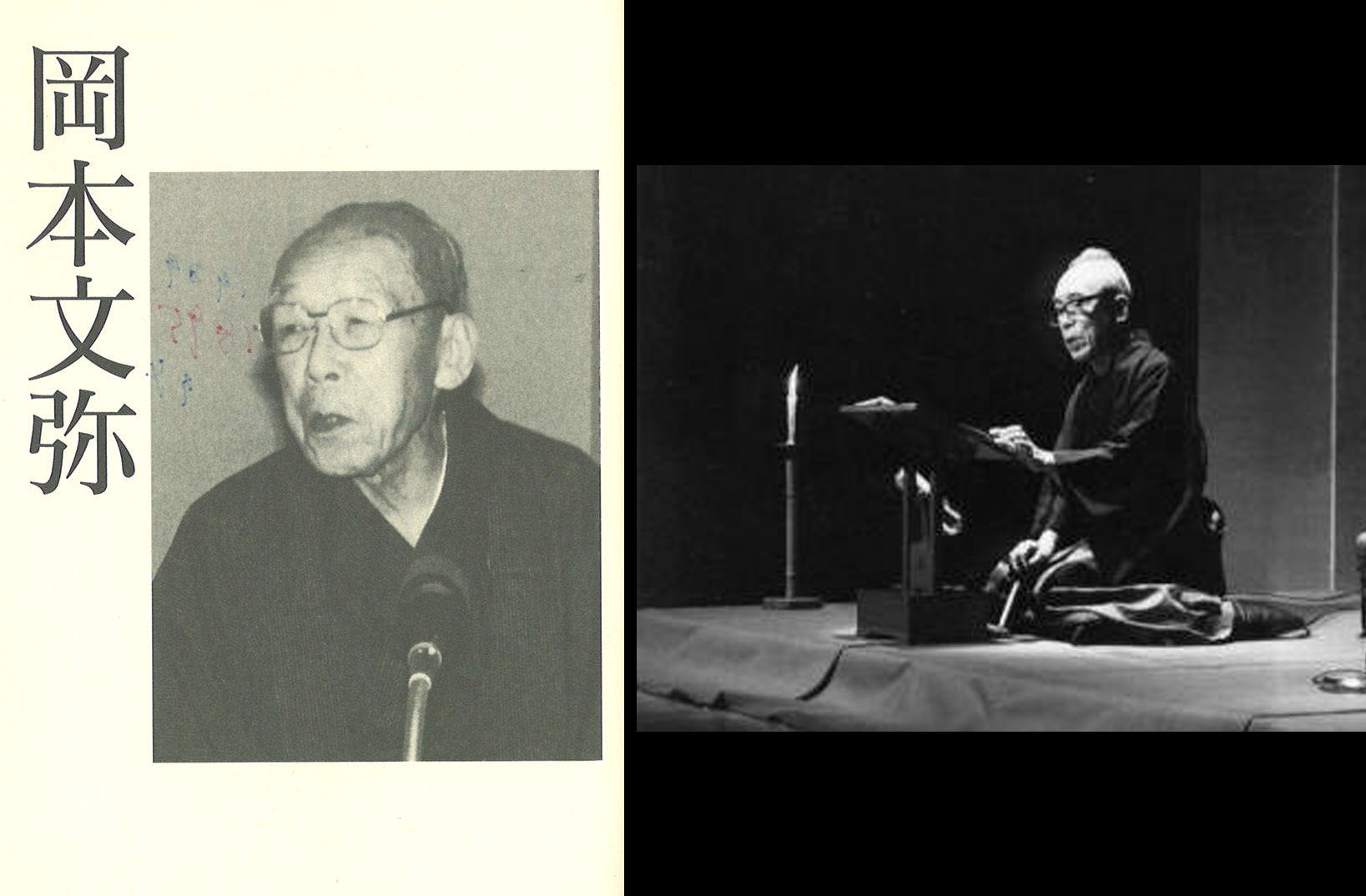

四代目岡本文弥(1895~1996)

岩波ホールでの演奏風景

1960年代、岩波ホールはまだ貸しホールで、映画専門ではなかった。

『一芸一談』p227

このとき94歳。小学校で日露戦争を体験した。母上が新内流しの鶴賀若吉で、幼いころから浄瑠璃節を仕込まれた。「明治大正は流しをするのが修業でした。7代目の富士松加賀太夫さんでもやっぱり流しをされた」。当時は町を流してると、お屋敷で旦那や奥様が来るのを待っていて、奥座敷でしんみり聴いてもらうものだった。「ですから、なまじっかな芸では通用しない」「それが花柳界専門になって、ただ聞こえてくればいいというふうになって堕落した。今の新内で売れている女の人も、ただ声高く唄えばいいというふうになって」しまった。

文弥は「新内が一番豊後節の空気を伝えている。豊後節の心中なんかの本当の気持ちは新内でしょう」と言う。米朝はそこまで聞きこんでいないようだが、平岡正明の『新内的』でも案内したように、岡本文弥の新内は哀歓が尋常ではなかった。一葉の『にごりえ』や『十三夜』は永六輔がぞっこんだった。

70歳になって中国に通うようになった。徐雲志の蛇皮線による《評弾》を聞いたら「私はやみつきですわ」。「先代の柳家紫朝の新内に実に共通するものがありました」。

菊原初子(1899~2001)

『置土産・一芸一談』p27

このとき90歳。「父の生まれました家が堀江の碇問屋やった。父の父という人はお茶屋の行灯を見な寝られへんほどの極道でした」。お父さんは菊原琴治、おじいさんは菊植明琴である。初子さんはその地歌名人の家のお嬢さんだ。女ばかり4人の長女。お嬢さんも地歌箏曲の人間国宝になった。

米朝は菊筋、富筋について尋ねる。菊筋にも生田流や古生田があって「私らのほうは組歌の生田どす」。三味線の「本手」の組歌を32曲揃えて守ってきたのがお父さんだった。そこにも表組、裏組、中組、奥組、秘曲があった。「これをどう守るかですな」「もう、ほんまにやかましう言うて、私も寝しなにちょっとお布団の上ででも、さらえました」「譜面などあらしまへんでっしゃろ」。米朝も「私らでもテープレコーダーができてから、あんなんでは噺をおぼえても腹に入らんようになりました」と告白する。

十三世片岡仁左衛門(1903~1994)

『弁天娘女男白浪』(1931年)の日本駄右衛門を演じる仁左衛門(右)

『一芸一談』p101

松島屋、このとき86歳。話の入口で米朝は義太夫のことを聞く。「どなたにお稽古なさいましたか」。「子供の時分に野澤吉十郎さん。(3世)越路大夫さんを弾いていた吉兵衛さんの兄弟子ですな。そのあとこれは古靱はん(豊竹古靱太夫)、これは土佐はん(六世竹本土佐太夫)と父に言われて、方々に行きました」。米朝がお父さんの11代目仁左衛門の義太夫のことを聞くと、「お父っつぁんは先々代の津大夫さんの兄弟子ですねん」。芸の世界ではこれであらかた芸筋がわかるのだ。

次に歌舞伎の話。「私ら芝居いうたら道頓堀の芝居というふうに思ってましたな。江戸のほうは江戸歌舞伎、大阪は芝居です」。仁左衛門が上方に戻ってきたのは昭和14年である。いろいろ感じた。「大阪は贔屓の強いとこでんな。東京は役者全体が好きやけど、大阪は誰々さんが好きというふうになる」。米朝「成駒屋贔屓になったら、松島屋の芝居が見たいんやけれども、ちょっと行きにくいんですわ」。

仁左衛門は当時をこんなふうに説明する。「寿美蔵さん(三世市川寿海)、蓑助さん(八代目坂東三津五郎)、富十郎さん(四世中村富十郎)、鶴之助さん(五世富十郎)、もしほさん(十七世中村勘三郎)、それに私でしょう。みんな東京から大阪に来た。大阪のお客さんは気に入りまへんわな」。米朝「コクが違うんでしょうな」。《梅忠》(梅川忠兵衛)で「急がにゃらん。道が遠ぉ~いィ」と言うところで、昔ならお客さんが「やあー大当たり」と言っていたのが、「なんや頼りないなあ」となったんとちゃいますか。

ここで女形の話へ。「うちのお父っつぁんは、片岡家は女形をしたらいかんと言わはった。けど、やっぱりいろいろせんとね」。米朝「女形もお軽は本役やけど、おかやも一文字屋も心得ていただく必要がありますわな」。「男かてみんなが勘平でも、みんなが由良助でも困りますわ」。

橘右近(1903~1995)

『置土産・一芸一談』p165

寄席文字は提灯文字と勘亭流を工夫した独特の文字である。江戸後期に紺屋の栄次郎とそれを真似た下駄屋の孫次郎が始め、孫次郎の倅の兄がビラ清に、弟がビラ辰になった。右近は最初は落語家だったが、それをやめてビラ屋になった。ビラとは高座の「めくり」のことだ。

米朝「はじめは天狗連ですか」。右近「日本橋とか月島で10人くらいが集まりまして、小ネタで遊びました。弁士の井口静波さんなんかも入っていた」。落語家をやめてビラを書くうちに、昭和40年に桂文楽に勧められて橘流の寄席文字家元になった。米朝はこういう職人芸を愛していたし、ほったらかしにしなかった。正岡容が生きつづけていたのだ。

松鶴家千代若・千代菊(1908~2000)

千代若・千代菊の漫才

『一芸一談』p137

当時の最高齢漫才師だ。2代吉田奈良丸に憧れて浪花節をやりたかったのだが、初代松鶴家千代八に入門すると、千代菊と夫婦漫才を始めた。初高座は大正11年。「あのころは漫才だけの小屋もありましたな。法善寺の花月、小宝席、南陽館、三友倶楽部とか」「神戸の千代之座とか九条の正宗館とか」「正宗館にはラッパ・日佐丸がいた。兄弟分になりました」「手品が一本くらいで、あとは漫才」「それで一座が組めたんですな」「数え歌、しゃべくり、芝居の真似とか、芸の色取りがみんな変わってたから、それができた」「いまは、ほとんどしゃべくりばかり」。色味がなくなったのである。

「怖い人はいやはりましたか」「うちの親父(千代八)、若松屋正右衛門、それから荒川千成さん」「漫才を東京へ持っていかはったんは?」「私が一人で持っていった。串本節がはやりました」「三曲萬歳とか御殿萬歳とかは?」「受けるとこだけを抜いて、ちょっとやりましたけど、長く続かなかった」「柱立とか神力とか」「何々演芸社といった漫才の周旋屋みたいなところも何軒もありましたな」「五厘屋(ブローカー)みたいなね」。

松鶴家千代八の一番弟子が松鶴家日の丸である。朝日日出夫・日出丸もいた。誰も彼もがおもしろかった。「エンタツ・アチャコは突如あらわれたんですか」「東京で喜劇をやってた。俺も漫才に転向するからめんどう見てくれよと言ってきてね、そしたらポーンと売れた」。《早慶戦》がラジオに流れて爆発的に当たったのだ。「ちょうどツェッペリンが空を飛んでる時でした」。

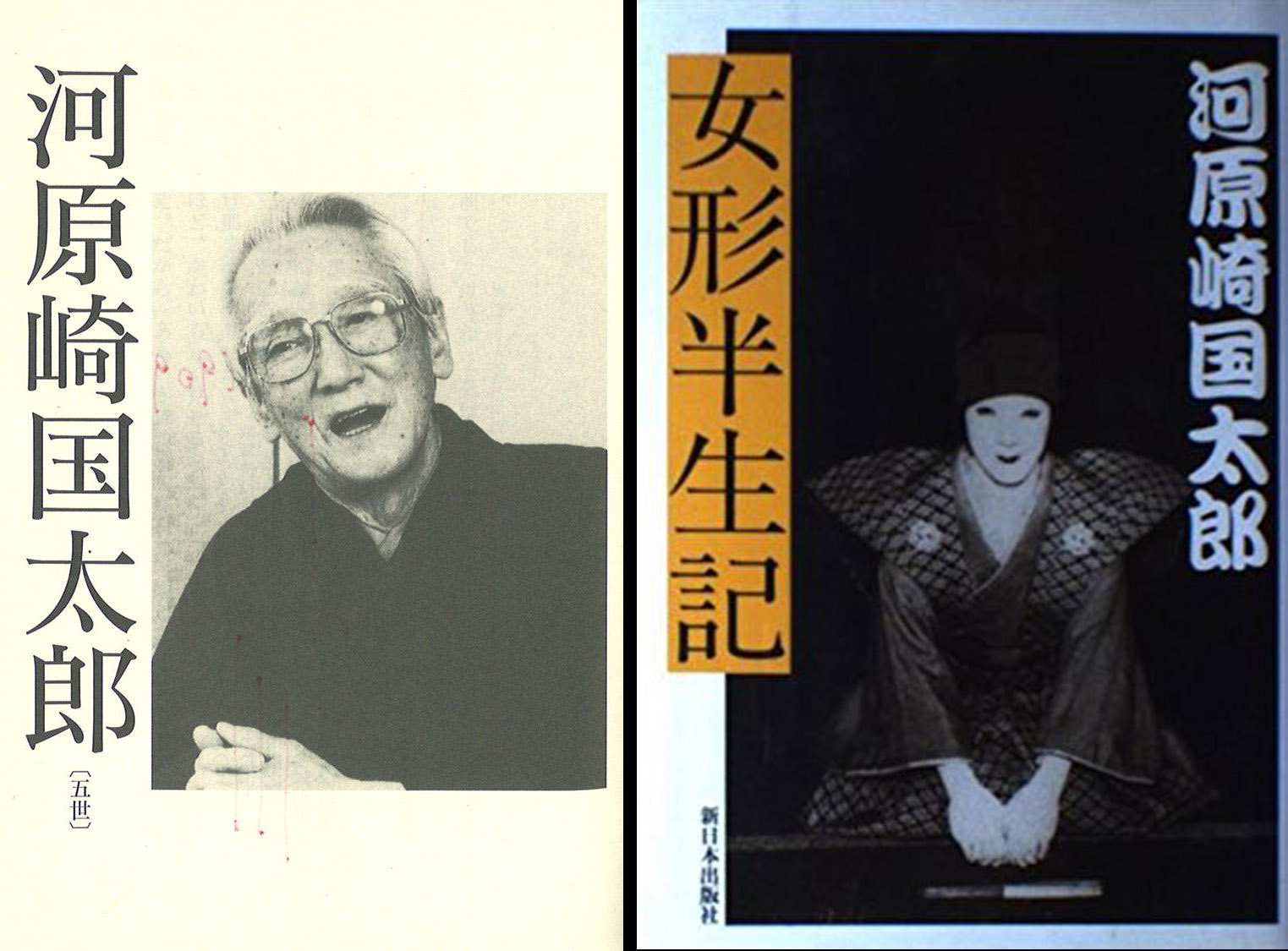

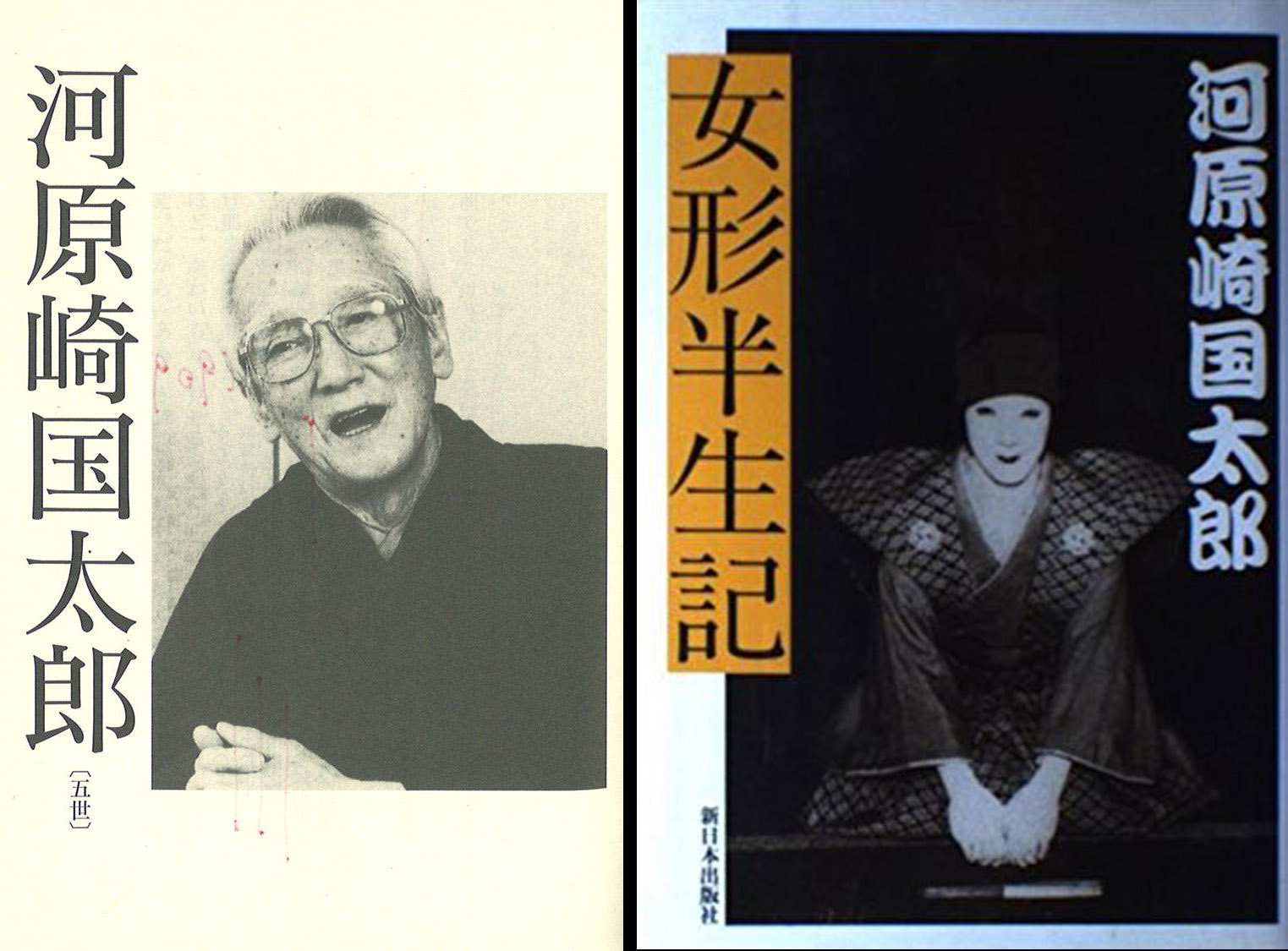

河原崎国太郎(1909~1990)

『一芸一談』p259

2世市川猿之助の門で初舞台を踏んだのち、昭和6年に前進座の旗揚げに参加した立女形の名人である。沢瀉屋の喜熨斗に頼んで女形になった。喜熨斗というのは猿之助の本名である。河原崎家の実家は銀座のカフェ・プランタンだった。多くの文化人や芸人が交差する昭和を代表するカフェだった。

「ずっと老けはおやりにならなかった?」「やってません」「背の高いほうでしたね」「そうでございました。梅朝さん(四世尾上梅朝)が女形としては大きい人でした。梅幸旦那(六世尾上梅幸)が三千歳をなさる時にね、新造は梅朝さんと羽三郎さん(坂東羽三郎)が出ていました。梅幸旦那を小さく見せたんでしょうね」。

「女形はいろいろな役をしておぼえていくものですか」「女形はね、少しじっとしてなきゃね。そうせんと、やまいづかされ(悪口を言われ)ますから。それで、なかでおとなしい人が教えてくれたりするのです。でも着物の着方は歌舞伎役者もわかりません。見た目でおぼえるんです」。自分で工夫をしなければ役者修業はできなかったのだ。「両袖がありますね。下手と上手のツケ打つとこ。あそこで舞台の大先輩のお芝居を見るのがせめてもの勉強なんです」「見てもかまわないんですか」「拝見いたしますと言って、黒衣にすっかり着替えて正座して見るんざんす」「はあ、はあ」「歩き方とか裾の払い方とか、じっと見ます」。

「やってみたいお役はありますか」「もうほとんどございませんなあ。芸者の役が一番でした」「それから後家おまさとかお染の七役とか? 絶品でした」「男だからやれるんでしょうな」。国太郎は今後の歌舞伎を心配していた。見当違いが多くなっているというのだ。

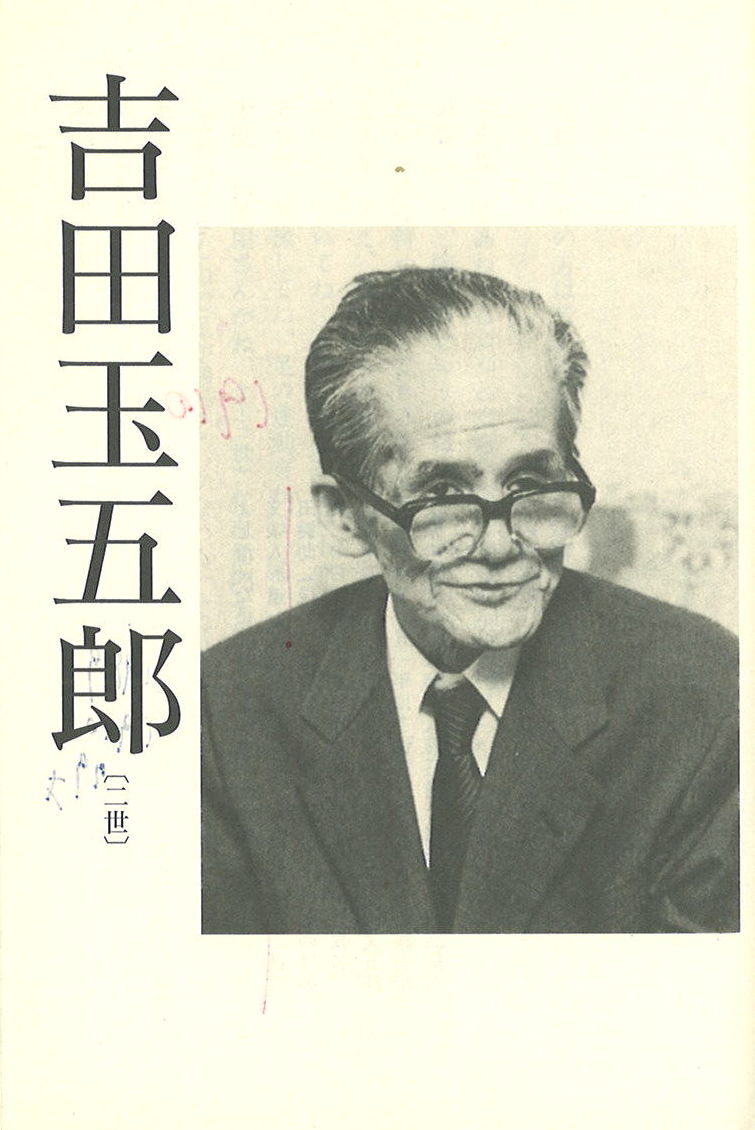

吉田玉五郎(1910~1996)

『一芸一談』p167

文楽 「仮名手本忠臣蔵」一力茶屋(昭和30年)

吉田玉五郎は、吉良の側用人の家老・鷺坂伴内を操っている。主人公・大星由良之助は三世吉田玉助。

このとき文楽人形遣いの最高年齢だった。徳島出身である。父親が藍の仲買人だったが暴落で失敗し、貧窮の中で育った。吉田簑助(2代目桐竹紋十郎)に入門して、昭和24年に吉田文五郎の弟子になった。

米朝「初めて役らしい役がついたのは、おいくつぐらいの時でした?」。玉五郎「すぐにつきました。《菅原伝授》の菅秀才ね。阿波に源之丞座がありまして、そこで見てましたので、この悲しみはさせまいに、かわいなものやと御袖を絞りたまえばと言うて泣いて、ちょっと首を振りもってやってました」「目のとこにちょっと手をやる」「ええ、そしたら座頭の吉田辰五郎さんが、うまいやないかと言わはりました」「やっぱり情が出たんですな」。

1人でやる落語と違って文楽は3人で遣う。「おたくはよろしいな、1人で」「扇子持ってれば、それでやれまんのや」「結構な商売ですなあ」「3人ずつでは大変ですな」「ええかげんなやつは左だけかけといてもよろしいのや。動かんやつで。ほんで動くような場面になったらちょっと出てきよる」「そういうやりくりでやれるもんですか」「やれますな。かえって人数が足りんほうが、お客さんから見ると迫力があって面白い時もあるらしい」。

こうしていよいよ肝心の質問へ。「偉いなあと思うた先輩は誰を一番にあげはりますか」「太夫さんでは(豊竹)山城少掾ね」「やっぱり」「三味線では(4世)鶴澤清六やな」「人形では文五郎師匠ですか」「そうですな。これは誰にも真似できませんわ。左手の指にたこが5つおまんね」「はあ」「たいがい1つですわ。私らは3つあって、まだましやけど、師匠は5つやった」。なんとも驚くべき話だった。

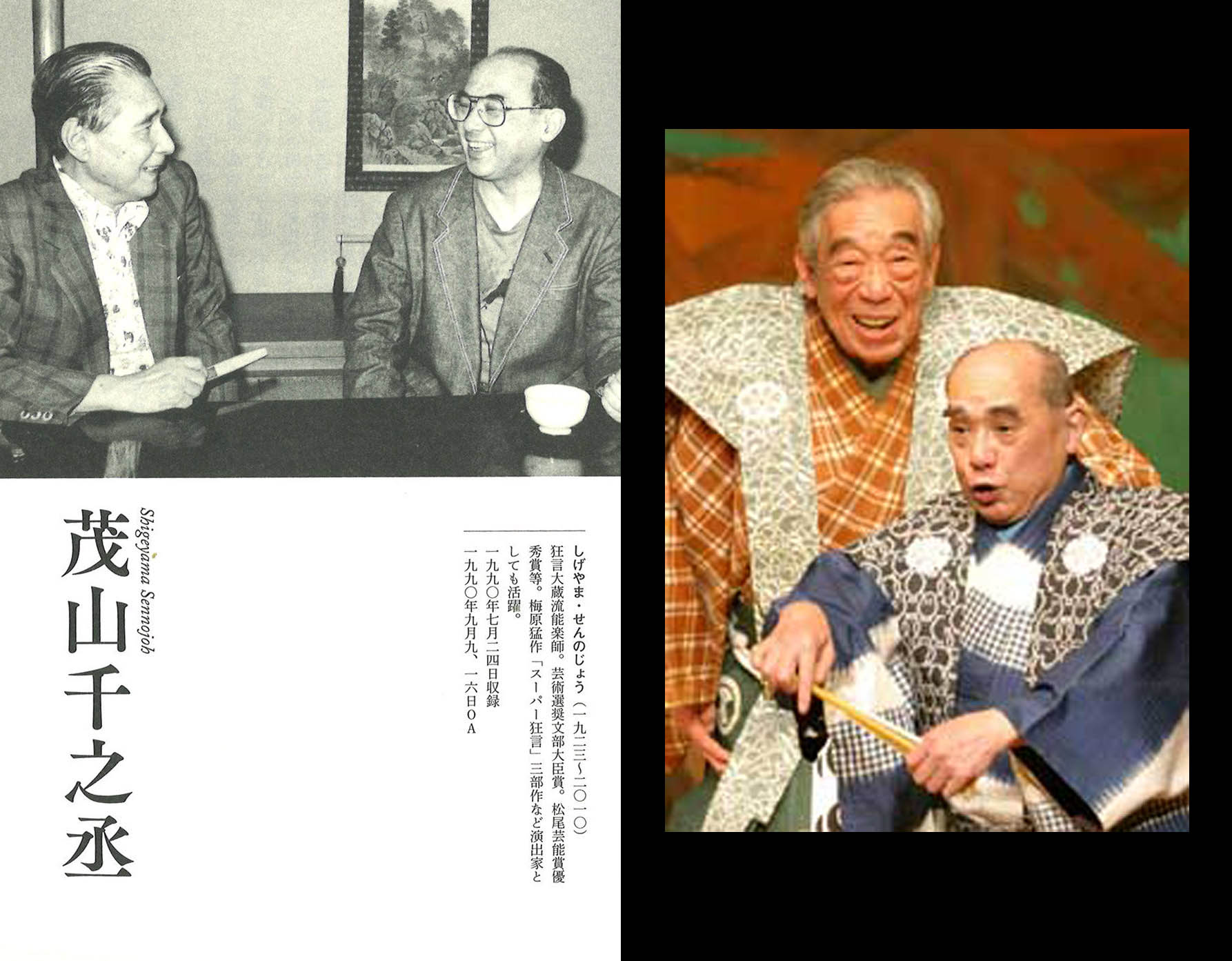

二世茂山千之丞(1923~2010)

兄・千作と弟・千之丞(右)

天衣無縫の兄は、舞台に立つだけで笑いをとり、理論派の弟は、自らを演出して芸の枠を広げた。

京都の大蔵流の狂言方能楽師、三代茂山千作の次男である。若くして武智鉄二の演出作品に何度か出ていて、新機軸には勇敢な狂言者だった。クセもあった。武智の映画《紅閨夢》では谷崎潤一郎の役をやって、能楽協会から退会を勧告されたりもした。『狂言役者―ひねくれ半代記』(岩波新書)は読ませた。

「狂言を外国へ持っていくと大変よくわかるようですね。やっぱり物まねのせいですか」「それと狂言は比較的筋が簡単でしょう。人間の欲望とか弱点がストレートに出ている。向こうにもたいてい同じような話がある」「嫁はんが旦那より強いというのは世界共通や」「言葉はわかりにくいだろうけど、これはいまの日本人でも同じです」。では英語でやればいいかというと、そこが微妙だ。英語になるとどうしてもスピードが速くなる。「野村万作さんのところには外国人のお弟子が多いんですが、あの人たちが《附子》をやると12、3分で上がる。ぼくらがやると20分から25分かかるんです」。

夢幻能の幽玄もいいが、現在能のリアリズムも面白いという見方をとる。《安宅》《望月》《現在鵺》《現在巴》などだ。大阪の大槻文蔵がそういう能の復曲活動をしている。そもそも「型」はそういうリアリズムから生まれた。「型そのものの中にリアリティがちゃんとあるんです」「野上豊一郎さんが櫻間金太郎さんの《野宮》を見て、源氏物語を感じたということを書かれているんですが、弓川さんは型のうまい人でした」。

四代目吉村雄輝(1923~1998)

舞踊「ゆき」を舞う吉村雄輝(右)

『置土産・一芸一談』p77

大阪の宗右衛門町で育った上方舞の吉村流の家元である。ピーター(池畑慎之介)のお父さんになる。吉村流は世襲ではなく、代々を実力のある女性の内弟子が継いできた。子供時代の雄輝は新派の高田実に気にいられ、高田が三世吉村雄光の内弟子に強く推した。昭和14年、雄輝は名取になった。

「私より2つ上の大正12年のお生まれでんな」「そうでんねん」「まあ言うたら青春時代が戦争ですな。踊りのお師匠はんがなんでまた海軍に志願されたんですか」「《海軍》という映画を見たからですわ」「岩田豊雄さんの原作」「そう、それが16、7の時でした。宗右衛門町を人力車で挨拶にまわって、大阪駅で化粧おとして、国民服と着替えました」。戦争体験は大きかったようだ。それにもまして敗戦で日本が一変したのがこたえた。「終戦からの私は付録みたいなもんです」「それでもここまで来やはったんや」「まあまあ」「子供時分からずっとお着物でっしゃろ」「着物で学校行ってたの、私だけでしょう。着物で黒足袋はいてました」「それで学校が怒らへんのは島之内の学校やったからでしょうな」。

「上方舞なんて言葉、昔はなかったでしょう」「私が昭和27年に三越劇場で第1回の会をするとき、花柳のおじちゃん(花柳章太郎)と喜多村緑郎先生とがプログラムに書かはって、そのとき花柳のおじちゃんが京舞があるし、地唄舞もあるけど、おまえとこでも長唄も清元も常磐津もあるやないか。それやし、これは上方の舞なんやから上方舞にしたらどうかと言われたんです」「はあ、そういうことでっか」。

上方舞には本行物、艶物、芝居物、作物などがあり、いまでは山村流・楳茂都流、井上流(京舞)、吉村流を上方四流という。その家元が昭和を惜しんでいろいろ嘆く。

「もう、言葉が通じなくなった、始末をせんようになった」「浪花の四季がわからんようになっている」。「振り」のことがおおざっぱになってしもうた、小さな会が少のうなった……。「おてしょ」が手塩皿で、「こなから」が2号さんのことだというのが、もう伝わらないというのだ。

京山幸枝若(1926~1991)

『一芸一談』p69

お父さんが加茂川燕楽という浪曲師、お母さんが江戸川蘭子という曲師。昭和6年に広島で初舞台ののち、昭和13年に京山幸枝に入門した。「入門しはった当時は浪曲の全盛でしたね」「私が全盛時代を知っている最後の浪曲師ですわ」「松島の八千代座が賑やかでした」「あそこには遊郭の連中が迎えにくる」「終戦後は?」「浪曲の盛りは昭和27、8年くらいまでですな」。

占領日本のなか、浪曲も《伊達騒動》や《会津の小鉄》や《忠臣蔵》の一部がGHQによって禁止されたのである。加えて浪曲師はみんな短命だった。「マイクがない時代に大きな声で怒鳴りますやろ。早よう死んだんです」。それでも大阪には南、当麻、富岡といった浪曲専門の芸能社があったのだが、それもだんだんなくなっていった。「浪花節の寄席はだいぶん焼け残りましたね」「若春館、双葉館、天王寺館、天六の末広座」「それから堺の中村座、朝日座。なかで天満の国光と千日前の愛進館はよう入った」。

浪曲は三味線の曲師がないと演じられない。そのころ相三味線が自分でもてたのは吉田奈良丸、京山幸枝、日吉川秋水と、秋斎、梅中軒鶯童、冨士月子など10人くらいだったらしいが、それでもこの2人の呼吸、2人の声と手が噛み合っての「芸の力」は、他のどんな演芸にもなかったものだったのである。

藤山寛美(1929~1990)

『拝啓天皇陛下様』(1963年)で柿内二等兵を演じる寛美(右)

『一芸一談』p7

この対談の3ヵ月後に寛美は肝硬変で亡くなったので、これが最後の対話記録になった。「私、肝臓だんがな」「私もや」「酒を2日にいっぺんにした」「薬と思たらええんです」。寛美「薬、ちょっと一合と言うたらええ(笑)」、米朝「その薬が後引く薬や(笑)」、寛美「薬が効いてきたと思ったらええ」。水割り10杯を欠かさなかった寛美は、結局はこれでやられた。

曾我廼家五郎の他界をきっかけに、昭和23年に松竹新喜劇が旗揚げした。渋谷天外、曾我廼家十吾、浪花千栄子、藤山寛美、曾我廼家明蝶、曾我廼家五郎八らが創立メンバーだ。天外と浪花千栄子が女性問題で別れて危機が生じたが、寛美の絶世の喜劇力で持ち直し、酒井光子らも育った。

父親が関西新派の成美団の俳優、母親が新町のお茶屋「中糸」の女将だった。戦時中は慰問隊で演じ、ソ連軍にも抑留され、敗戦後はキャバレー、靴磨き、ブローカー、芝居、なんでもやった。昭和26年の天外《桂春団治》で酒屋の丁稚役をやったのが大評判となり、以降「アホ役」がはまり役になった。

「寛美という名前は?」「花柳章太郎先生ですわ。寛く美しくいけという意味らしい」「出えは関西新派ですわな」「花柳先生のとこへ弟子入りして、しばらくして都築文男先生に預けられて子役をしてた。そしたら家庭劇で子役がおらんから、天外のとこへ行った」。

どうして花柳章太郎が面倒を見たのかというと、母親が営む「中糸」に川口松太郎、大平野紅、長谷川幸延、五世瀬川如皐らがのべつ来ていて、父親が死んだときに母親が川口松太郎に相談したら、川口が花柳のところに連れていったということらしい。「花柳先生は給金のことをお身上と言うてはりましたね」。以来、芸歴60年。

「笑わす芝居というのは狂言や俄がありましたな。喜劇はいつからですか」「曾我廼家五郎先生が尾崎紅葉の喜劇《夏小袖》をしやはった時からですわ。今でちょうど85年目」「アドリブはいつごろからでっか」「アドリブ言うてもね、私が投げた球を向こうが拾うてこっちへ放り返してくれて、それを私が受けんと、アドリブになりまへん」「そうでんな、千葉蝶さん(千葉蝶三郎)さんとは長々とやりとりしてはりましたな」「10分のところを30分くらいやりましたな。あの人は1人でやるとおもろいことおまへん」「よほどうまい人が受け答えをせなならん」「いや、うまいかどうかというより、1段、2段、3段目に上がるというところで、3段目をほっといて、4段目で待つんですわ。そうすると3段目できっちり遊んではるわけですわ」「なるほど、受けさせまんのやな」「そやから持っていきようだんね。1段目まで降りていって、そこから呼んでやる手もあります。慌てるんでおもろい(笑)」。

この対話は長いものになっている。それほど2人の話はノリノリで聞かせる。話も急に飛ぶ。寛美が「けどこんなこと言うたら冒涜になるけど、ぼくは米朝師匠はやっぱり独裁者になってもらいたいと思いまんな」と切り込む。米朝が「いやあ」と躊躇していると、すかさず「独裁者やないと文化は残りまへんのや。ワンマンでないと文化は残らない」と突っつく。米朝は芸人は韜晦ではあきまへんかと言うのだが、寛美は「役者は今日雨が降ってるかなんかわからんでいいというけど、それではあきまへん」とはっきりしているのである。

さらに「枝雀さんが英語の落語をやらはったのはええけど、歌舞伎や落語が英語でわかるのでええのかと思う」と、そこまで言う。ぼくは次の言葉で降参した。「あんな、人間の弱さが芸だっせ」。

ユリイカ 2015年6月号 特集=桂 米朝

⊕ 一芸一談 ⊕

∈ 著者:桂米朝

∈ 題字:桂米朝

∈ カバーデザイン:舩木有紀

∈ 装幀:安野光雅

∈ 発行者:熊沢敏之

∈ 構成:小佐田定雄

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷所:三松堂印刷

∈ 製本所:三松堂印刷

∈∈ 発行:2007年4月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 藤山寛美

∈ 京山幸枝若(初代)

∈ 片岡仁左衛門(十三世)

∈ 松鶴家千代若・千代菊

∈ 吉田玉五郎(二世)

∈ 旭堂南陵(三代目)

∈ 岡本文弥

∈ 河原崎国太郎(五世)

∈ 辻久子

∈ 安田里美

∈ 林正之助

∈ あとがき

∈∈ 文庫版あとがきにかえて 桂米朝座談

⊕ 著者略歴 ⊕

桂米朝(Beityou Katsura)

1925年生まれ。兵庫県姫路市出身。1947年、四代目桂米団治に入門。滅亡寸前の上方落語を、故松鶴、春団治、文枝らと力を合わせて現在の繁栄まで導いたリーダーで、数多くの滅んでいたネタを復活させた。上方落語の研究家でもある。1996年重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。著書に「上方落語ノート(正、続、三集、四集)」(青蛙房)「米朝ばなし」(講談社文庫)「落語と私」(文春文庫)「桂米朝 私の履歴書」(日本経済新聞社)他がある。2002年、文化功労者に選ばれた。2015年没。