俳優においては「色気は声に出る」なのである。勝新太郎、高倉健、原田芳雄がその絶類だ。この声で原田芳雄はどんな役者人生を語ってきたのか。以下は、2006年にまとめられた『B級パラダイス』と、『大鹿村騒動記』を撮って亡くなったあとに夫人が企画した『風来去』とを資料に、ぼくが原田節を編集したものだ。ドスが効いているのに色気がどくどくしているあの声を、しばらく幻聴しながら読まれたい。

黒木和雄の『竜馬暗殺』に、原田芳雄、石橋蓮司、松田優作の三人が化粧をして緋縮緬を掛ける場面がある。このとき原田はほんの一瞬だったそうだが、ニンゲンが生まれ落ちてくる前の、男か女かわからないところから俳優(わざおぎ)というものが出現しているような気がしたという。

出生未萌(しゅっしょうみぼう)のニンゲンだ。以来、自分がやっている役者という遊び事は「女の情念」に近いものだというふうに思うようになったらしい。原田は男にも女にもなる前の俳優をめざしたのだろうか。だとしたら「俳優の精」にめざめたのである。

なんとも凄い話だが、こんな凄いものがきっと原田芳雄にはいくつも巣食っているのだろうなということは、あの役者ぶりである、存分にスクリーンを通していろいろ感じてきた。竜馬やヤクザのような荒々しい役もいいが、画面の一角にいる脇役が黒光りしていた。しばしばぶるっときた。

《竜馬暗殺》(1974) 監督:黒木和雄

坂本龍馬暗殺事件までの3日間に話をしぼり、敵と味方の両方から命を狙われドン詰まりになった龍馬を描いた。映像は16ミリモノクロ。盟友・石橋蓮司、弟分である松田優作との共演。

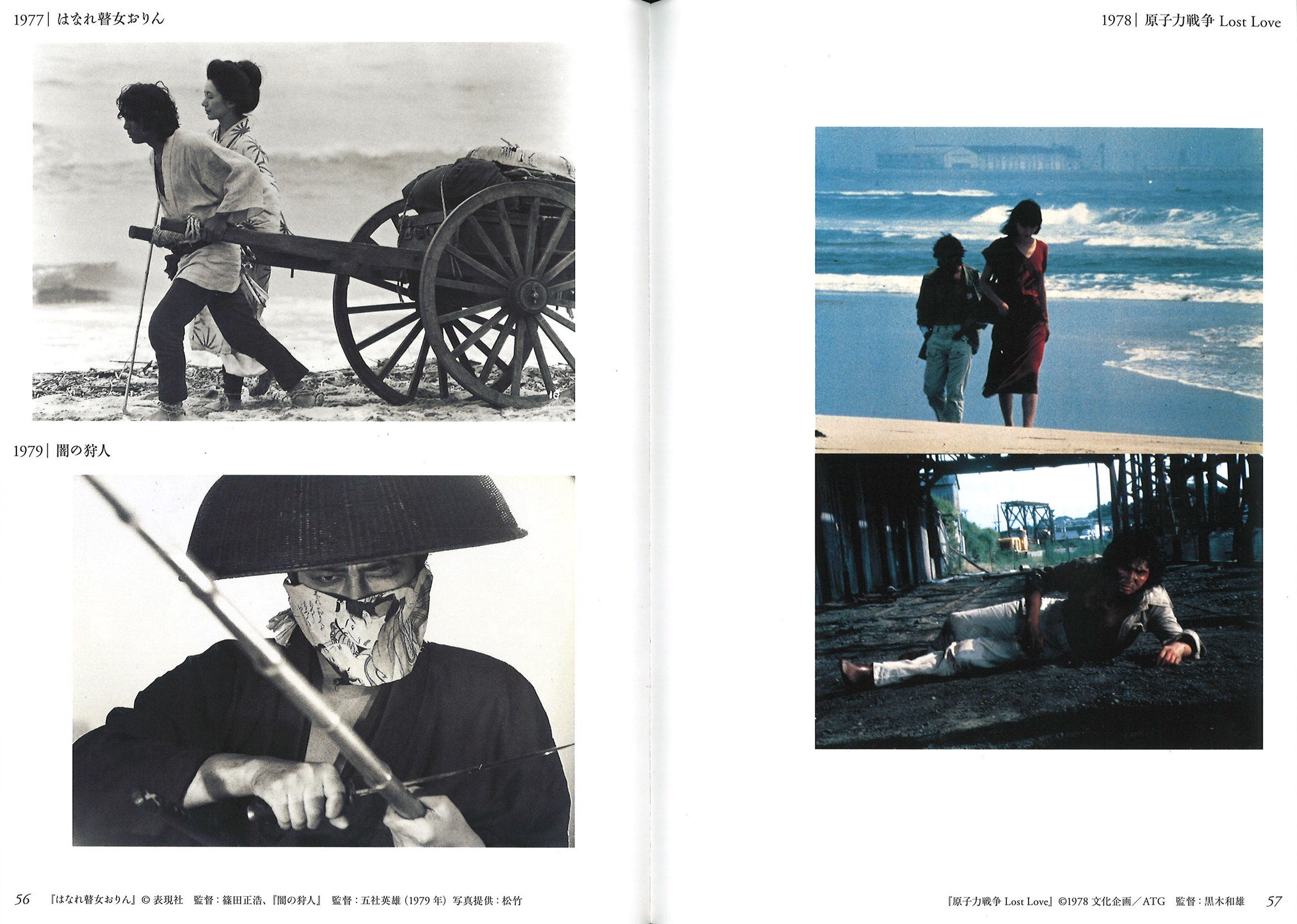

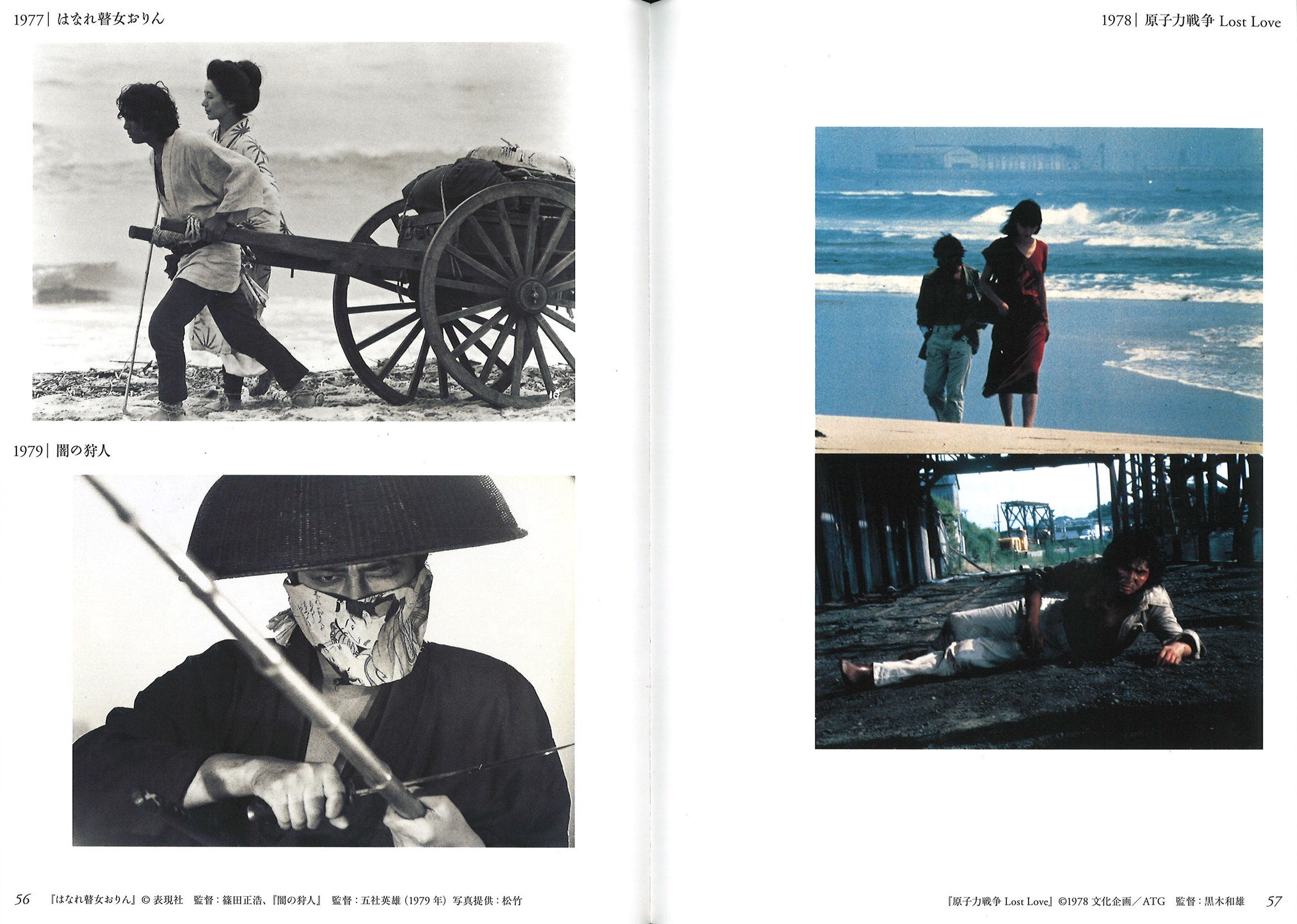

《はなれ瞽女おりん》(1977)監督:篠田正浩

《闇の狩人》(1979)監督:五社英雄

《原子力戦争 Lost Love》(1978)監督:黒木和雄

『原田芳雄 風来去』p56〜57

スクリーンだけではなく歌を聞いても、「精」を感じた。美空ひばりの『リンゴ追分』をブルージーに唄うとき、『寝盗られ宗介』(若松孝二監督)でエディット・ピアフの『愛の讃歌』を唄うときだ。

生きものを感じる。それがどのようにあの体躯と風貌の裡に維持され、発揚され起爆されてきたのか、ずっと関心をもってきたのだが、あるときからきっとあの深くてハスキーな声に秘密があるんじゃないかと思うようになった。それにはどうしてもナマ声に接したかった。

鈴木清順さんに織部賞グランプリをさしあげたとき、お祝いに宍戸錠、山口小夜子らとともに原田芳雄本人が岐阜の会場まで駆けつけてくれた。ぼくは清順さんと磯崎新さん(898夜)とステージにいて、原田さんを客席から呼んで、初対面の挨拶をした。「どうも、原田です。監督、おめでとうございます」という第一声だ。痺れた。この声こそが待ちに待っていた声だということに慄然としたのだ。

写真家の土門拳(901夜)は「気力は眼に出る、生活は顔色に出る、年齢は肩に出る、教養は声に出る」と言いのこしたが、俳優においては「色気は声に出る」なのである。勝新太郎、高倉健、原田芳雄がその絶顚だ。

この声で原田芳雄はどんな役者人生を語ってきたのか。以下は、2006年にまとめられた『B級パラダイス』と、『大鹿村騒動記』を撮って亡くなったあとに夫人が企画した『風来去』とを資料に、ぼくが原田節を編集したものだ。ドスが効いているのに色気がどくどくしているあの声を、しばらく幻聴しながら読まれたい。

第4回織部賞受賞式時(2003年9月11日 大垣市ソピアホール)

グランプリに選定された鈴木清順氏を祝うため、原田芳雄さんをはじめとした俳優陣がかけつけた(上写真)。左から松岡、磯崎新、原田芳雄、鈴木清順、山口小夜子、宍戸錠《敬称略》。数十年来のファンであり、当時のアテンドの担当でもあった松岡事務所の太田香保は、憧れの人を目の当たりにし身も心も震えていた。

暇な時はいつも家でゴロゴロしていますよ。家庭のためじゃない。家庭はなくたって家族は残る。幸せな家庭なんて、なんにもならんというやつだと思っている。そんなのほっといてもいいわけですよ。

男と女が台所を挟んで一緒に生活するというのは、自分では一番不得手なんだ。朝ごはんにお新香、納豆に味噌汁、焼き魚のひとつもあれば、千年一日のごとく変わらない状態で不満がないんです。生活に変化はいらない。いまじゃ、下の子と擬似恋愛ごっこやっている。

生まれは昭和15年の2月の29日。まもなく戦争になった。その前夜の生まれ育ちだね。オフクロの背中におぶさって夜中に逃げた。火の粉が降るから毛布をかぶってね。兄弟はいません。一人です。

下谷の金杉2丁目。三の輪の近く。オヤジは日本人形の職人で、縁日でも店を出していた。そこに連れていかれて、人形と同じかっこうで赤い着物を着せられた。「かもじ」もつけて。でも疎開先が足利のオフクロの実家だったから、小学校4年までは農村生活ですよ。八木節を聞いていたね。

実家はタバコから下駄や薬まで、何から何まで売っていた雑貨屋です。よろず屋だね。何にもなかったかといえば、雑貨屋だったからいろいろあったけれど、でも特別なものはない。小学校1年生の時に、初めてコロッケが登場した。小さな子供用の自転車で1時間くらいかけてコロッケ屋さんに行った。月に1、2回のコロッケが当時の大ごちそうです。

オフクロは気が強くて、働き者だった。競馬場や競輪場で予想紙に印をつける赤鉛筆がありますね。あの赤鉛筆をひたすら削る内職をしていた。オフクロが削った赤鉛筆は合計すると何千万本や何億本になるんじゃないか。

でも、俺はこの両親から抜け出たかった。どこか別のところへ行きたかった。それが俺の人生になった。

《浪人街》(1990)監督:黒木和雄

原田さんが男くさく泥臭い浪人を演じ、裏界隈を生きるアナーキーな人々との人間模様を描いた時代劇。

『原田芳雄 風来去』p80〜81

どんな子供時代だったかといえば、自分としては嫌なガキだったと思う。暗い少年だったんですよ。絵を描くと卵の中に胎児がいるとか、お化けがいるとか、気味悪いものを描いた。

チラシ集めが好きで、新聞にはさまっている建売りのチラシをノートに貼りつけた。それが3冊、4冊たまっていった。家がほしかったんだろうね。ラジオは落語とジャズ。先代の金馬、枝太郎、文治。志ん生師匠は心の師ですよ。

小学校4年のときに東京に戻りました。足立区梅田のボロ屋。昭和24年になっていた。下町の人情というけれど、中で暮らす子供にとってはベタベタした関係が多くて、嫌だった。町道場で柔道を習っていて、あるときオヤジが子供をあやすようにふざけたときは、思わず背負い投げで投げましたね。

中学になると下町と貧乏から抜け出したくて、お決まりのようにアメリカの文化に憧れた。スタンダードジャズにハリウッド映画です。そこにはいままでにない明るさと、強いアメリカがあった。強い父親像もね。

13歳か14歳の時、ラジオ局が主催するジャズののど自慢大会に出た。何百人も予選会を受けにきて、そのなかから5人だけ、丹下キヨ子さんが司会する本選に出られる。その5人の中に入ったから、少年のナルシシズムで自信満々。坊主頭で詰襟の学生服を着て運動靴をはいて、『ローズ・タトゥー』を歌いました。ところが、かまやつひろしさんのお父さんのティーブ釜萢さんが鐘を一つしか鳴らしてくれなくて、落ちた。参加賞としてグンゼの靴下とキスミー化粧品か何かをもらったんだけれど、ぜんぶ荒川放水路にぶん投げた。

1988年頃の原田芳雄のライブ

独特の渋い声を生かし、ブルース歌手としても数多くのステージに立ち、精力的にライブ活動を行なった。「音楽の嘘のつきかたは芝居より高級だね。でもやればやるほど宿題も増えていくんだ。だんだん深みにはまっていっちゃった」。

『原田芳雄 風来去』p142〜143

高校は東京の本所工業高校。当時は高度成長の端緒だったから、工業高校は就職率200パーセントで、ダイヤモンドみたいな金の卵。だから行けと親に言われたんですよ。

でも1年の時の通信簿がずっと1。それも普通の1より悪い赤1と言って、赤いインクで書かれた赤1が洋服のステッチのようにずらって並んでいた。いまだに黒板に数式が並んでいて、全然わからないという夢を見る。

もともと人前で喋るのが苦手だったんです。小学校の6年間、教室で自分から手を挙げて先生の質問に答えたなんて、1回もあるかないか。そこへもってきて学校の成績のこととかが重なって、ついに対人恐怖症になってしまった。心を通わせる友達は何人かいるんです。でも、他人がダメで、向こうから知らない人が歩いてくると、すれちがう時にどうよけようかとばかり考えた。電車の中でも吊り革につかまったまま、絶対に目をあけない。この対人恐怖症は高校1年から2年にかけての頃が一番ひどかった。

そのうち山に夢中になった。クラブも山岳部と野球部に入った。野球はレフトで7番。三振か一発かで、振り回していた。とくに山に入ると、自分がさあっと解放される感じがした。バイトをして金をためて、年に10回以上も南アルプスに入ってました。そんなとき、大学をドロップアウトして山小屋をやっていた男と意気投合しましてね、二人で新しい山小屋をやろうということになった。

ところが2カ月かけて学校で描いた図面を持って山に行くと、山小屋が柱しか残っていない。揉め事があって山を下りなきゃならなくなったらしい。柱を見てオイオイ泣きました。その男は山を下りてパン屋をやっていた。以来、パンなんか大嫌いになった。パンを食っている奴を見ても腹が立つ。

青春時代の原田芳雄

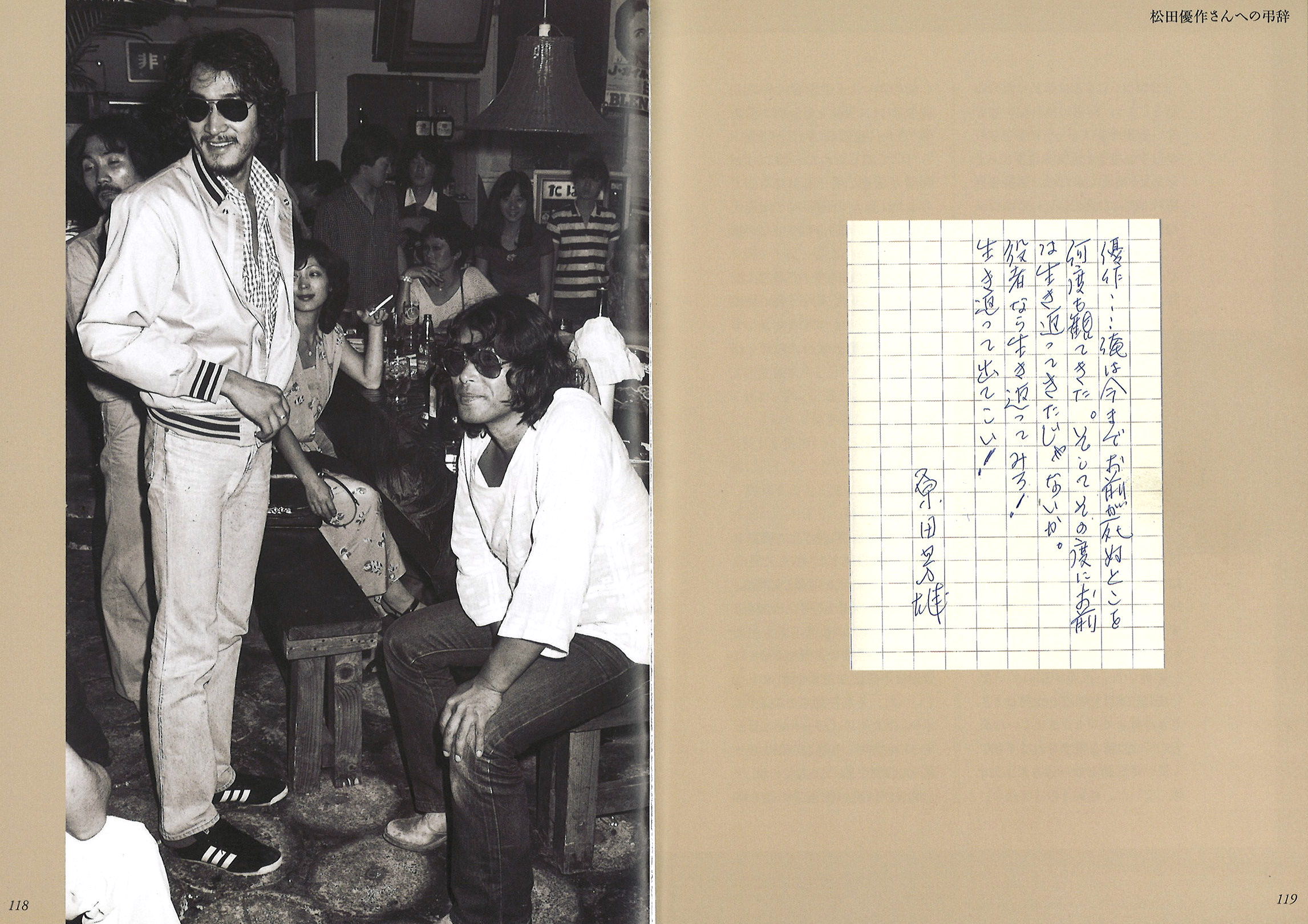

写真を撮った西山哲太郎氏が、追悼の思いで制作したのが『原田芳雄 風来去』。右ページにあとがきとして、原田さんへの追悼を綴っている。

『原田芳雄 風来去』p320〜321

高校を出て農業機械の会社に就職です。何をやってもダメだったから、雑務をしていた。でも、週に2日か3日は休んでいるような、ひどい社員でした。1年半でやめた。人と接するのができないんですね。

だから芝居を始めたのは対人恐怖症のリハビリですよ。演劇部の友達が家に遊びにきた時、台本を忘れて帰った。で、これ、面白そうじゃないかと言ったら、稽古場に連れて行かれてエチュードをやらされた。「何をやってもいい、何を喋ってもいいから、怒りを表現しろ」と言われて、ワーッとやったら、これができた。この俺が人前でこんなことできるのかと思った。

それで芝居に夢中になって、稽古に通うようになった。これはリハビリになると思ったわけですよ。親の手前、一応、就職したけれど、もう役者になるつもりで芝居を続けようと思ってましたね。

あるとき芝居の相棒が俳優座養成所を受けることになったのに、そいつが突然に「俺、役者をやめる」と言い出した。それで、俺が代わりに試験を受けた。そうしたら試験の前の日に強烈な胃痙攣になった。そんな状態のままやっとの思いで試験に行ったから、一次試験の筆記と作文は白紙。次がパントマイムの課題で「彼は失望落胆して部屋に入ってくる」というもので、こっちはやっと歩けるかどうかの状態だったから、ふらふらしながらやってみたところ、これがめちゃくちゃうまかった。これで合格ですよ。

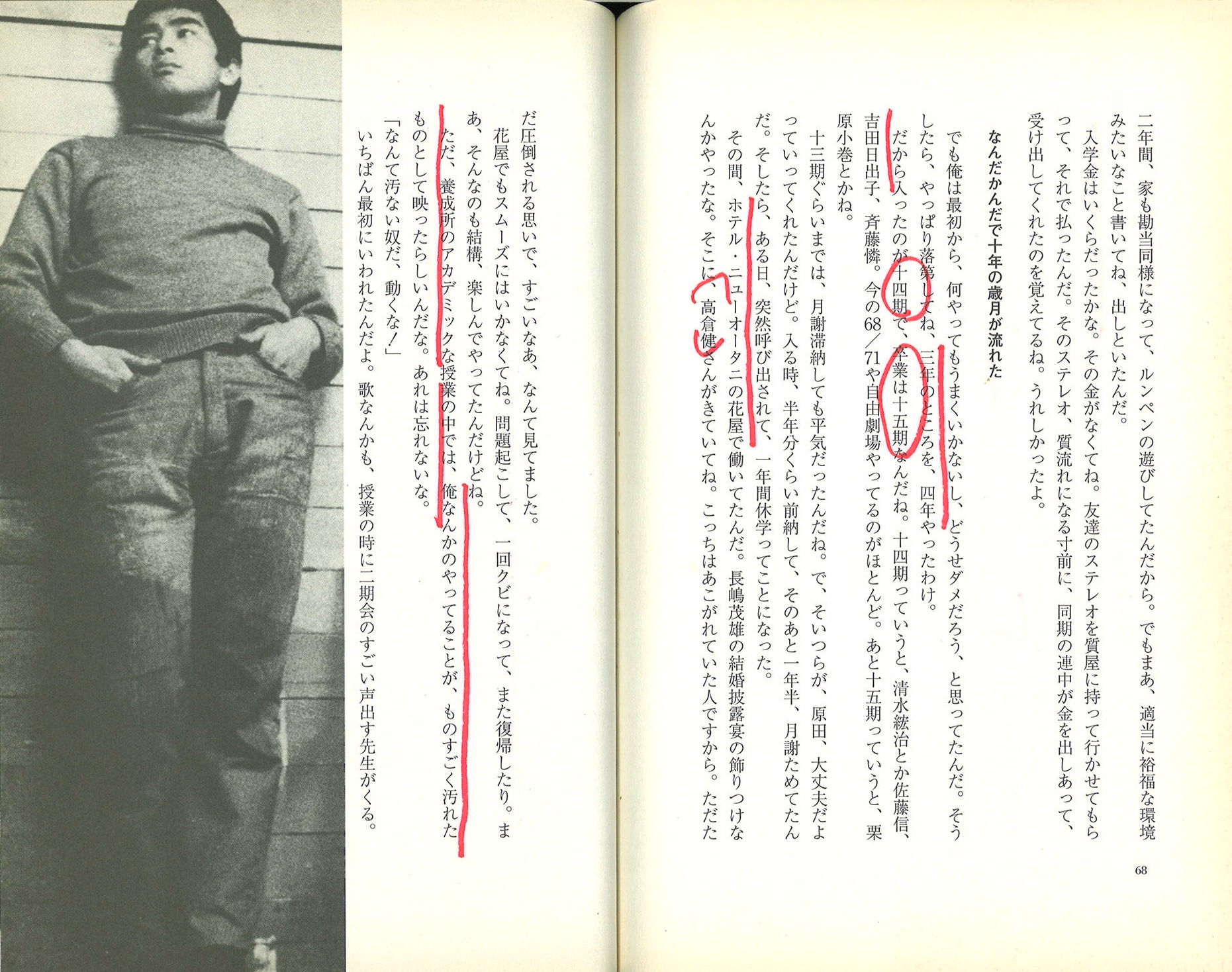

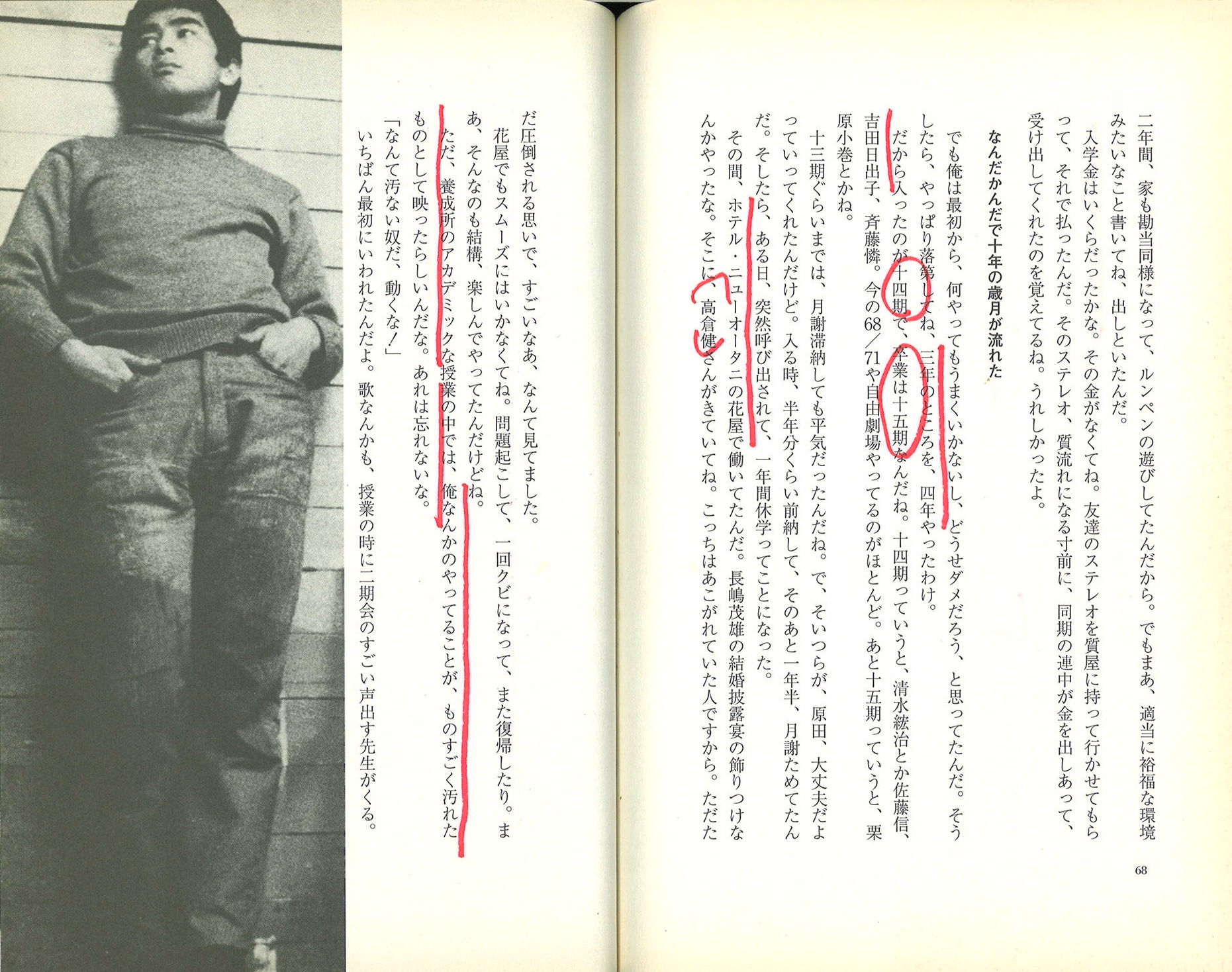

俳優座養成所の第14期。同期は清水紘治、佐藤信、吉田日出子、斎藤憐たち。倍率は20倍くらいあったんじゃないかな。

俳優座時代の原田芳雄

俳優座養成所と俳優座で10年以上の下積み時代を過ごした。たびたび先輩にどやされ、悪い見本にされていたという。

『B級パラダイス』p68〜69

養成所でやっていたのはソ連製のスタニスラフスキー・システムから始まる新劇です。そういうものかと思っていたけれど、俺の姿はなんだか汚れたものに映っていたらしい。先輩から「なんて汚い奴だ、動くな」と言われた。

折からちょうど唐十郎さんの状況劇場、鈴木忠志さんの早稲田小劇場、寺山修司(413夜)さんの天井桟敷などが旗揚げしていて、気になりましたね。なかで土方巽(976夜)さんの暗黒舞踏を見て、ショックを受けた。ものすごいコンプレックスを感じた。

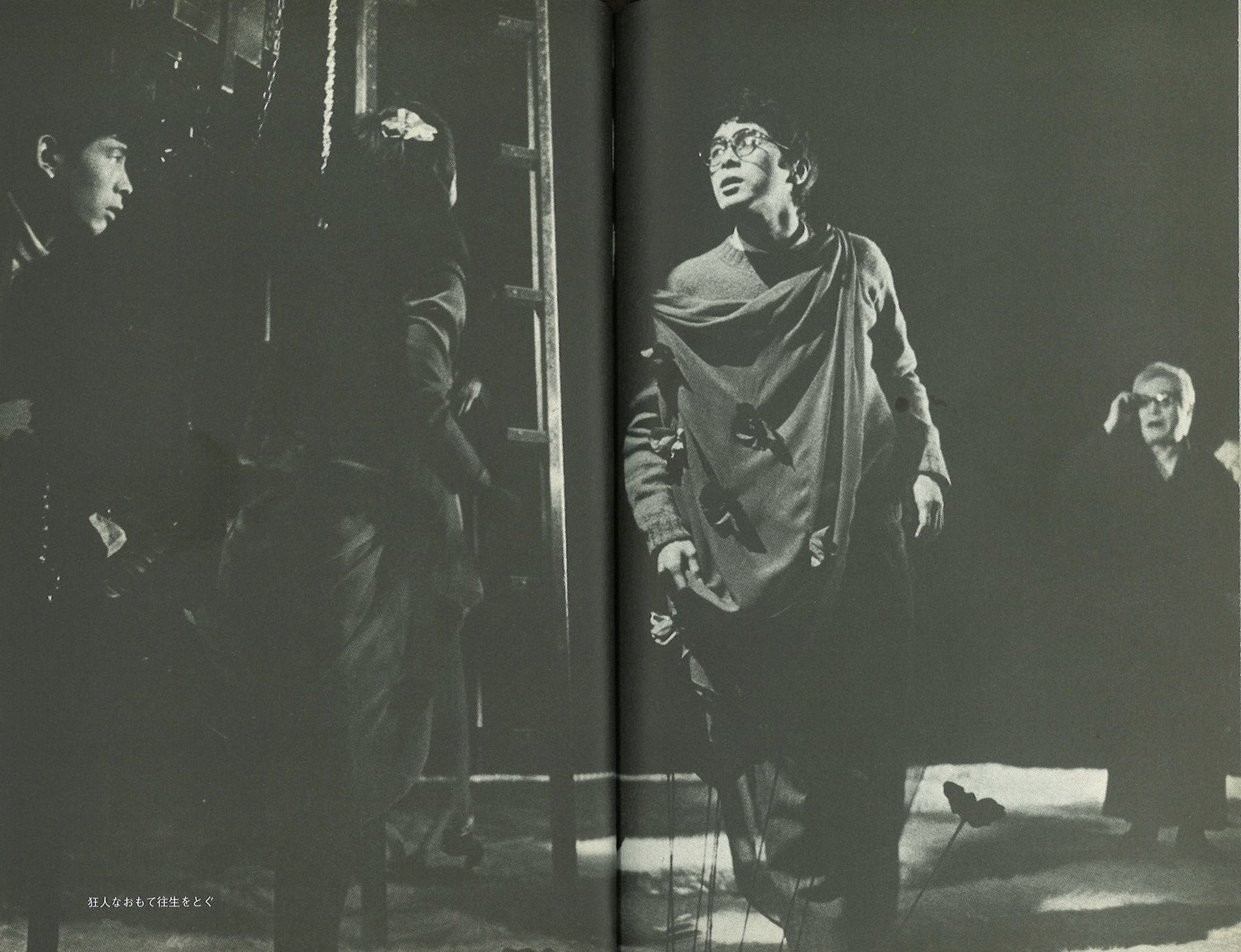

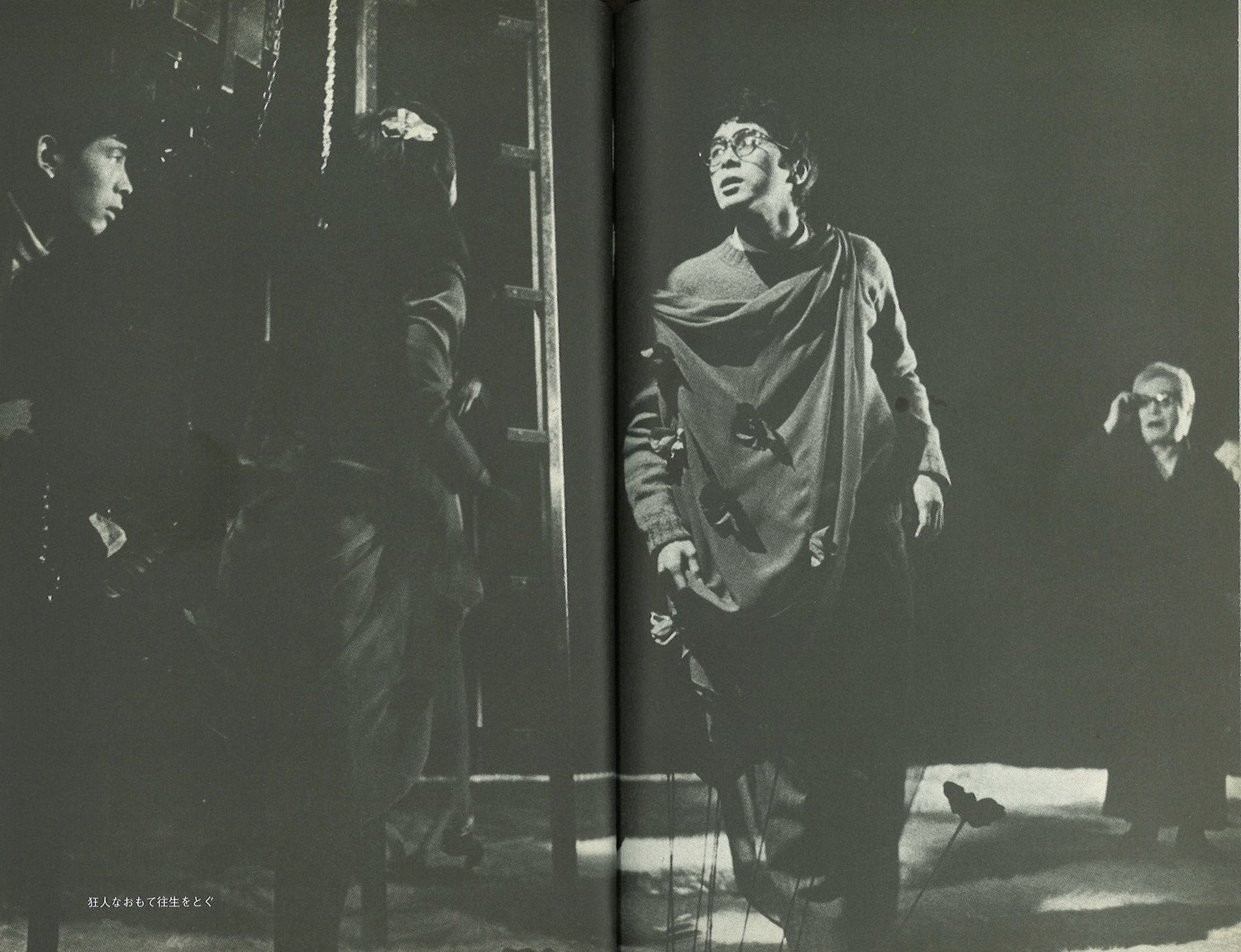

それで、なんとか自分の中の新劇的なものをぶち壊したい、爆破したいと思うんだけど、いざ自分がやろうとすると、どうしても新劇的なものを引きずっちゃう。そこで行き詰まり、どん詰まり。そんな時、清水邦夫さんが『狂人なおもて往生をとぐ』(1970)を、俳優座の若い連中のために書き下ろした。その主役に抜擢されたんですね。

清水邦夫さんと出会うことで、自分の中のいろいろなものがどんどんひっくりかえっていきました。そこへ日活の『反逆のメロディー』(1970)という映画からの誘いがあったんだけれど、当然、興味が湧かないから、すぐ断った。

ところが監督の澤田幸弘さんが俳優座まで来て、口説くんです。ヤクザ映画でした。その時分、僕はジーンズの上下の着た切り雀で、しかも長髪だったんですが、この格好のままでいいんだったら出ますと言った。そう言えば諦めるだろうと思ったんだけれど、そうしたら「はい、どうぞ」と言われて引っ込みがつかなくなった。

戯曲《狂人なおもて往生をとぐ》(1970)演出:清水邦夫

精神に異常をきたしている長男・出が、自分は売春宿に住んでいると思い込んでいることから、出の妄想にあわせて毎晩「売春宿ごっこ」をする家族を描いた狂気的な作品。

『B級パラダイス』p72〜73

《反逆のメロディー》(1970)監督:澤田幸弘

原田芳雄初主演の映画。淡野組が解散し、組織からはぐれて一匹狼となった組員の哲。「Gジャン、長髪、サングラス」の出で立ちで、新興都市K市で闘争を繰り広げる。

『原田芳雄 風来去』p40〜41

映画をやってみて驚いた。シナリオはどんどん変わるし、そもそもシーンの番号だけはふってあるけど台詞が書いてない。野蛮な現場で、俳優座のやりかたがまったく通じない。自分の中にあったものがガタガタと壊れていく。ああ、これはいいなあと感じて、そこから映画に夢中になった。

夢中になったけれど、芝居もしたかった。仲間と街頭演劇などを半年ほどやっていた。演出もしてみた。けれども、映画をやると街頭演劇がやれない。どちらを取るかということで、映画をとった。

芝居というのは、自分がやっている「そこ」が芝居の空間になる。映画はそうではない。「そこ」に映画の画面がない。映画の現場の一つ一つの作業というのは、野蛮でガサツな作業なんですよ。セット撮影だって同じことで、いくらセットを作っても、「そこ」で映画成立しているわけじゃない。

映画の現場で映画成立しているのは、カメラのレンズを通した35ミリの一角でしかない。そこにしか映画のエキスはないんです。ミキサーの中のジュースみたいなもので、現場から出てきたものの、ほんの一滴か二滴がたぶん映画なんだと思う。現場にいるときは、どんなジュースになって出てくるのか、わかりはしないんですよ。

いいかえれば、映画の現場にはジュースになって出ていかない余分なものがたくさんあるということになる。その現場と映画との距離は大きい。自分にはその距離が大きければ大きいほど、おもしろいんです。

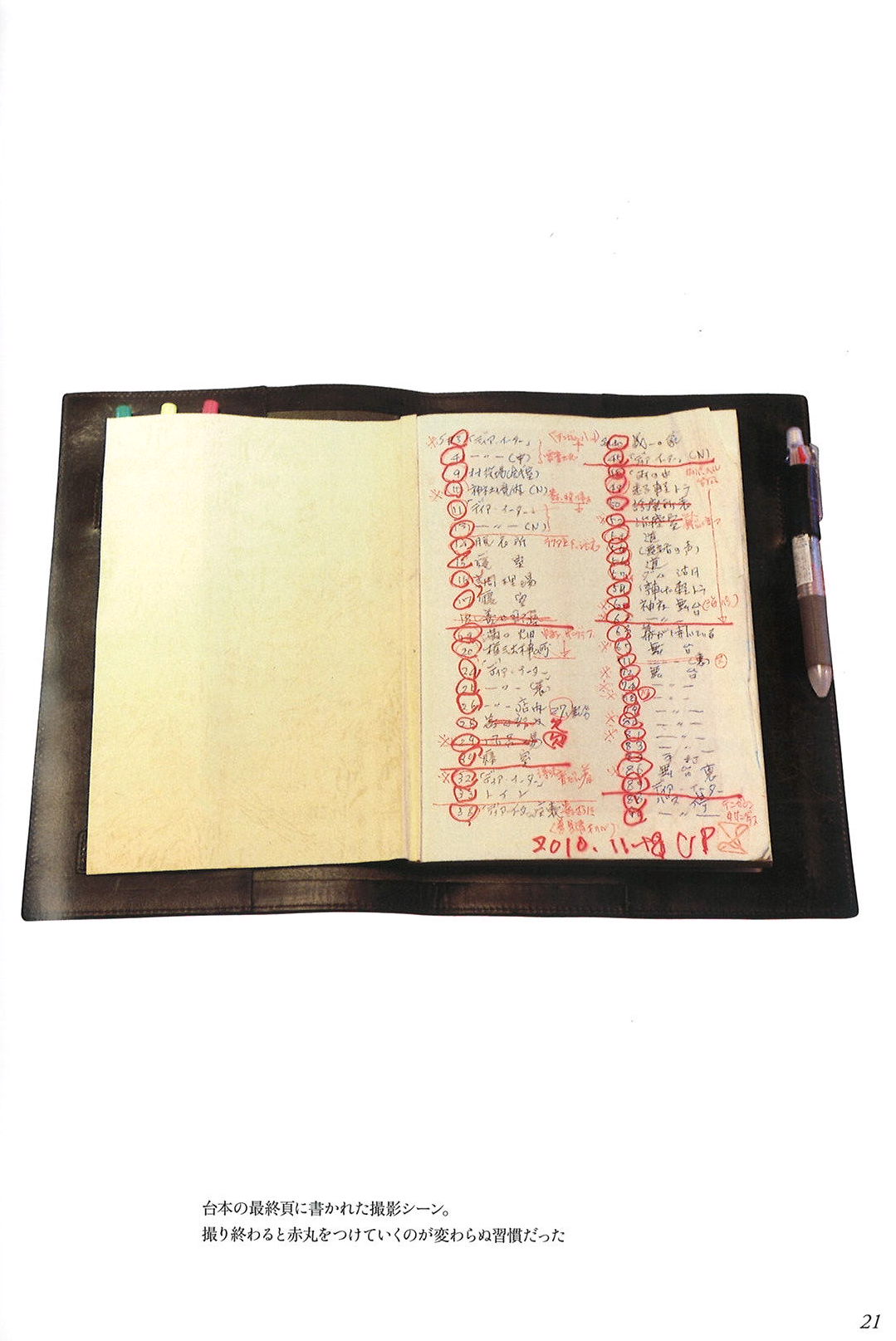

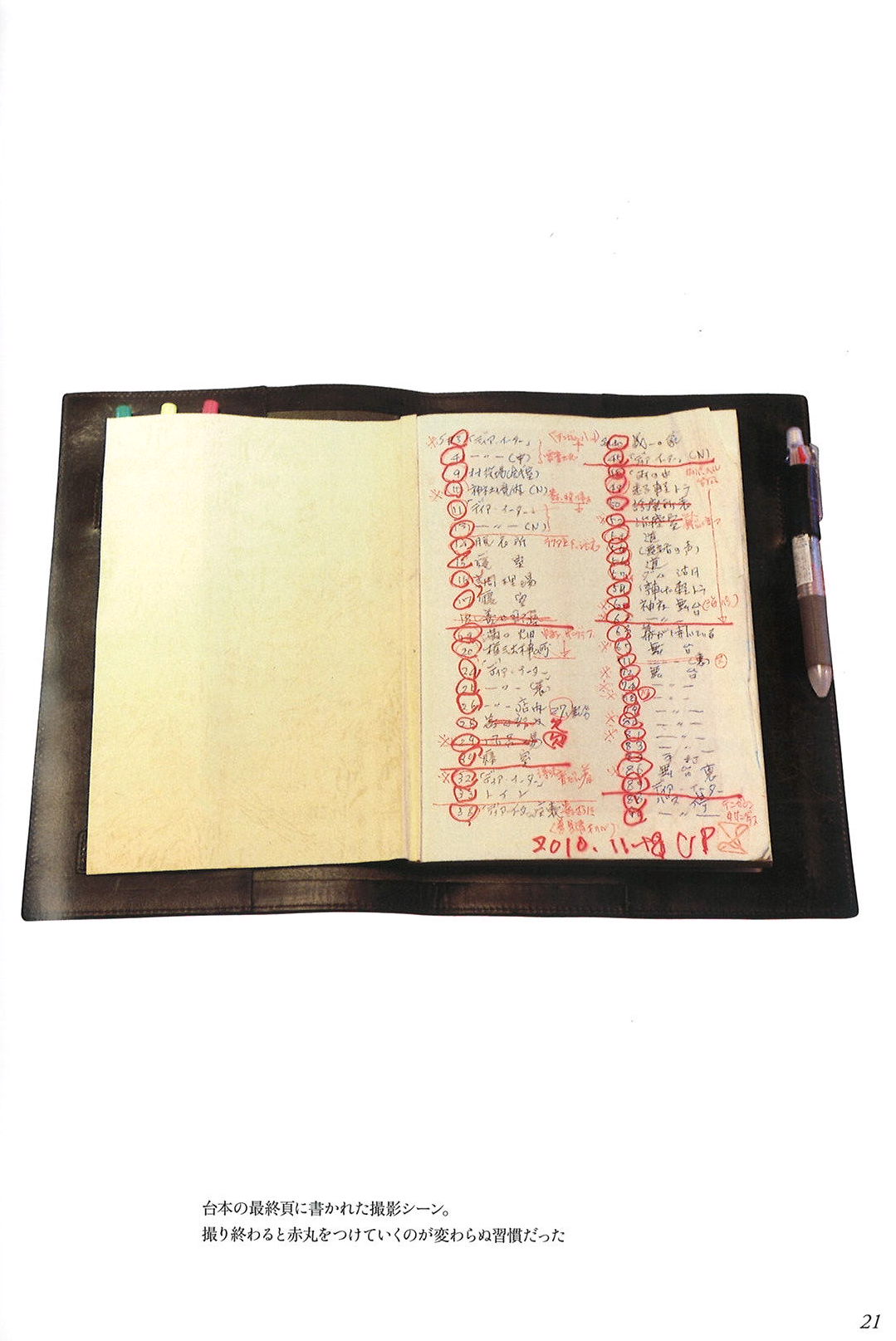

原田芳雄の台本の最終頁

撮影シーンごとに項目を書き出し、撮り終わると赤丸をつけていくのが変わらぬ習慣だった。

『原田芳雄 風来去』p21

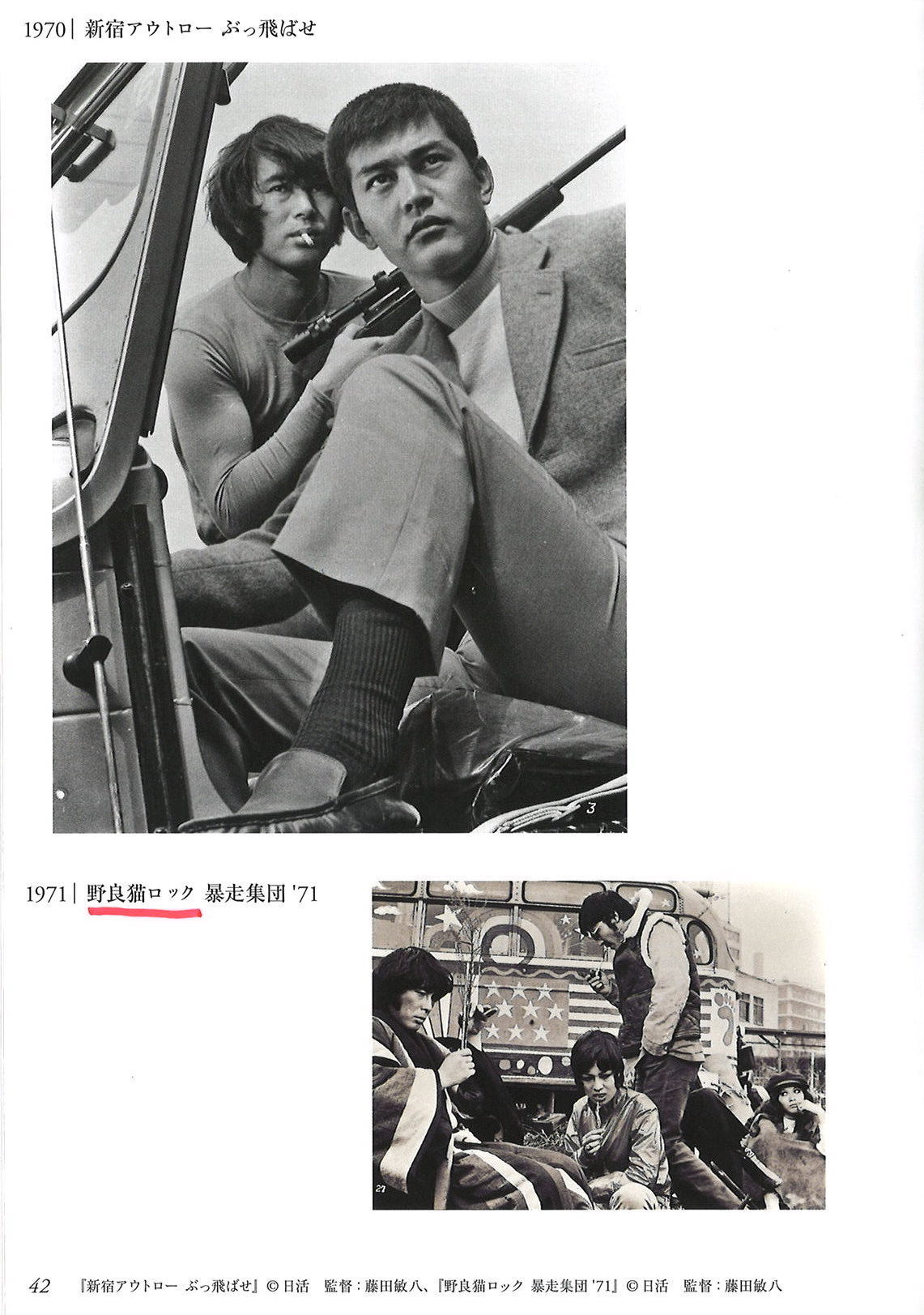

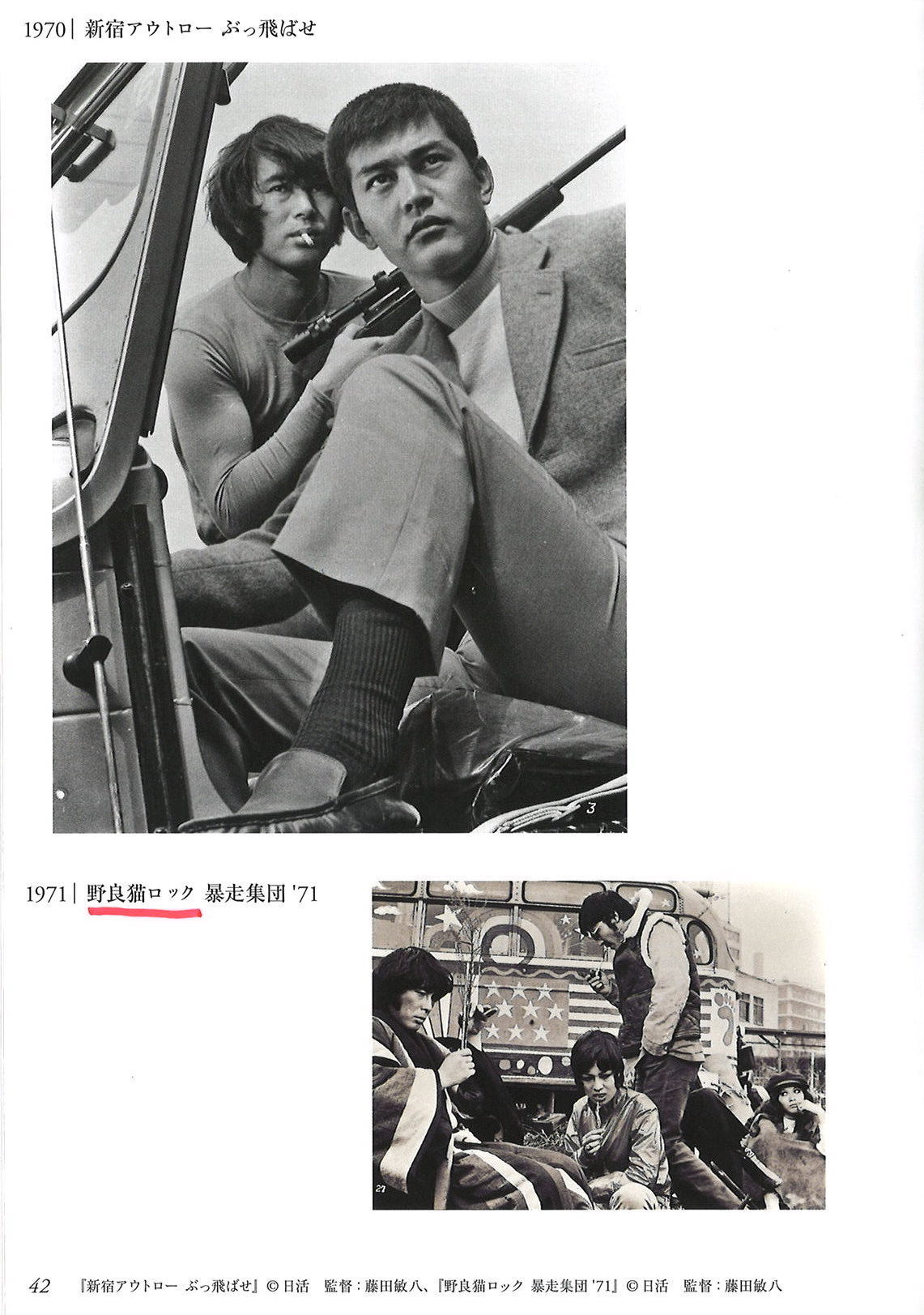

映画の現場では誰と出会うかがすべて。役づくりもそこから始まる。最初に『新宿アウトロー・ぶっとばせ』(1970)とか『関東幹部会』(1971)で、渡哲也さんに出会ったのがよかった。「ご趣味は?」と聞いたら、「焚き火です」。これに勝る趣味はない。やられたと思いました。

『野良猫ロック・暴走集団71』(1971)で藤田敏八さんと出会ったのも大きい。不良の映画だったからみんな革ジャンを着ていたけれど、あえて日本的なドテラを着ましたよ。長~いドテラをね。そうしたら上の方から、主役の奴にあんな変なものを着させておいていいのかとクレームが入った。だから途中からちょっと短くなった。敏八さんとは『八月の濡れた砂』(1971)でもご一緒します。

このころの1年間は長谷川和彦がほぼ最後の助監督としていたんだけれど、現場的にはゴジ(長谷川和彦)の存在が効いていた。ゴジがバカなことを全部うけいれていた。現場の中で何が一番の味方になるかといったら、助監督のチーフですからね。チーフ助監督は現場を仕切ってはいても、ハサミを入れない。俳優は百人が百人、エゴイスティックだから、チーフがそれをどこまで許容するのか。そこにかかっている。ゴジはある程度「そりゃそうだ」というふうに背負っていった。ゴジは大切なポジョションを守ってくれたんです。

1974年あたりがぼくの「春」でしたね。藤田さんと梶芽衣子さんの『修羅雪姫・怨み恋歌』、黒木和雄さんの『竜馬暗殺』、寺山修司さんの『田園に死す』、翌年の黒木さんの『祭りの準備』と続いた。

これで「春」が終わった。僕の「春」というのは若い頃からの美空ひばり、エルビス・プレスリー、ジョニー・マチス、ジェームズ・ディーンに始まったもので、それがずうっと続いていたんです。

《新宿アウトロー ぶっ飛ばせ》(1970)監督:藤田敏八

《野良猫ロック 暴走集団’71》(1971)同上

原田さんは藤田敏八を“パキさん”という愛称で呼び慕っていた。

「僕にとってパキさんと撮った映画は、僕の映画俳優としての原点というか、へその緒なんですね」。

『原田芳雄 風来去』p42

《祭りの準備》(1975)監督:黒木和雄

昭和30年代の高知県中村市(現:四万十市)を舞台にした脚本家中島丈博の半自伝的作品。青年が地縁・血縁のしがらみの中でもがき苦しみながら旅立ちの日を迎えるまでを描く。右下の女性を洗う場面は、原田が現場で思いつき創作した。

『原田芳雄 風来去』p50〜51

鈴木清順監督にはひそかに憧れてました。だから最初に『悲愁物語』(1977)に誘われたときは勇んだのだけれど、みごとに大失敗をした。現場で自分の「清順さんの映画」を思い浮かべちゃったからです。

それで『ツィゴイネルワイゼン』(1980)では、すべて取っ払った。何もなし。用意できるはずもない。そしたら、自分で何をやってるのか、ほとんどわからないままになった。清順さんはこちらのことを裏切っていきますからね。その裏切られ方が楽しかった。たまらなかった。ざわめくんだね。これこそが遊び心というものでしょうね。

自分自身の中で「遊び」が貧しくなったらいちばん寂しい。焦ります。一つの遊びをやめても次の遊びがあるっていうのはわかっていても、一つの遊びが終わるっていうのは衰弱してるってことでしょう。遊びのなかでいちばんいいっていうのは「遊びのあと」ですよ。遊びのあとに何も残らないのは衰弱です。

《ツィゴイネルワイゼン》(1980)監督:鈴木清順

4人の男女が、サラサーテ自ら演奏する「ツィゴイネルワイゼン」のSPレコードを取り巻く、妖艶な世界へと迷い込んでいく。

『原田芳雄 風来去』p62〜63

原田芳雄と「遊」

『B級パラダイス』の最後は「どんな状況になろうと、遊びだけは手放しちゃいけない」という言葉で結んでいる。原田宅の居間には、書家・小畑延子による「遊」の書が飾られていた。

『B級パラダイス』p253、『原田芳雄 風来去』p2

採り上げた『B級パラダイス』と『風来去』にはすばらしい写真とともに、もっとたくさんの話やエピソードが収録されているのだが(サングラスから煙草まで)、このくらいにしておく。なんだか寂しくなってきた。あの声が耳元から離れなくなってしまった。

こんな紹介だけでは何も伝わらないかもしれないが、ともかくも原田芳雄が出ている画面は格別なのである。「裂け目」があるのだ。ぼくはそこに推参してきた。

そういう原田の野性や「精」を思い切り引き出したのは『とべない沈黙』で映画デビューした黒木和雄だった。『竜馬暗殺』『原子力戦争』『浪人街』『スリ』と連打され、熱狂的な原田ファンをつくりあげた。以来、松田優作は一挙手一投足のすべてを原田流に徹することになる。黒木はのちに井上ひさし(975夜)の『父と暮せば』(2004)に原田と宮沢りえと浅野忠信を組ませた。

《スリ》(2000)監督:黒木和雄

「浪人街」以来10年ぶりの黒木和雄監督作品。“ハコ師”と呼ばれる電車の中を仕事場とする凄腕のスリを演じた。右ページは原田さん独特の絵。けっこう綿密だ。

『原田芳雄 風来去』p88〜89

《父と暮せば》(2003)監督:黒木和雄

井上ひさしの戯曲を映画化。原爆投下後の広島を舞台に被爆した父の亡霊と娘を描いた二人芝居になっている。右ページは『暮らしの手帳』に寄せた作品に関するエッセイの草稿。

『原田芳雄 風来去』p94〜95

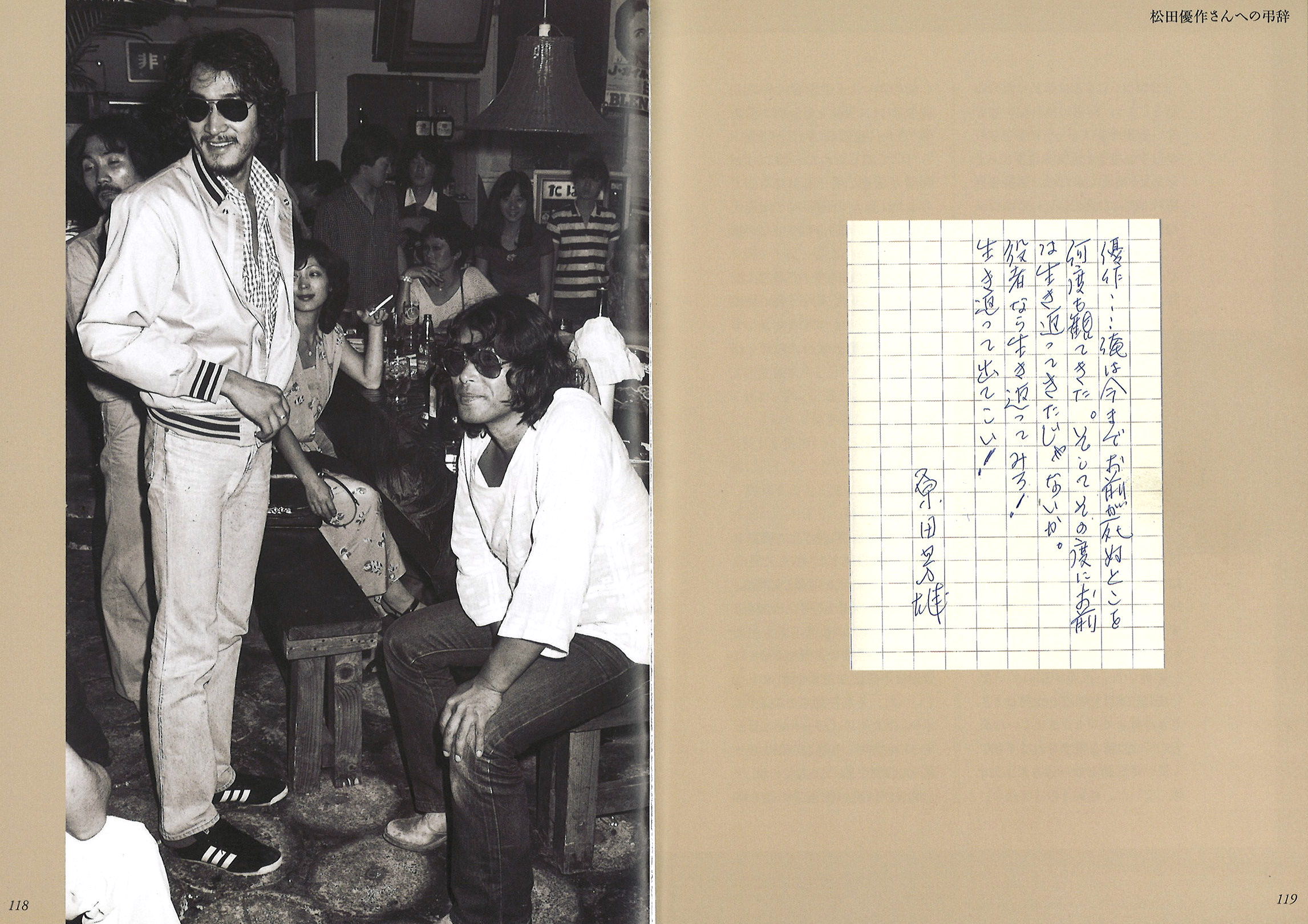

原田芳雄と松田優作

『竜馬暗殺』での共演以降、松田優作は原田さんを兄貴分として慕い、スタイルや演技に大きな影響を受けた。松田の告別式の弔事には、原田さんの愛情と悲しみが込められている(右ページ)。

『原田芳雄 風来去』p118〜119

しかし、ぼくにとっての「俳優の精」ベスト1は『寝盗られ宗介』(1992)なのである。若松孝二の演出もよかった。何度も見た。そう思ってきたのだが、最後に自分で企画構想した『大鹿村騒動記』(2011)が何もかも引き取っていた。さまざまな風が去来して(風来去して)、泣けて泣けて、まともには見られなかった。りんご〜の花びらが、風に散ったよな〜。

『寝盗られ宗介』(1992)監督:若松孝二

つかこうへいの同名舞台劇を映画化したコメディ。原田さん扮する一座の座長とその妻の奇妙な愛憎関係を中心に、座員たちの面白おかしい人間模様を描く。原田さんは作中で女装し〈愛の讃歌〉を歌いあげた。日本アカデミー賞の主演男優賞にもノミネートされた。

『原田芳雄 風来去』p83

『大鹿村騒動記』(2011)監督:阪本順治

300年以上続く大鹿歌舞伎の伝統を守り続けている実在の村を題材にした映画。原田さんは公開3日後の2011年7月19日に逝去したため、本作が遺作となった。

『原田芳雄 風来去』p10〜11

ところで、原田芳雄は鉄男クンである。鉄道模型に目がない。子供の頃に列車に憧れたのがきっかけで、東京に戻ってきたときに近所の「つばめ屋」という模型屋で、毎日ショーウィンドウを眺めていたようだ。それが長じて、あることをきっかけに猛然と噴出した。

けれども、いわゆる鉄男クンではない。原田が好きだったのは鉄路、すなわちレールだったのである。どこまでも続くレールのひたむきさに惹かれた。そのレールのために周囲をレイアウトする。それが無類の時間になった。鉄路が大好きなのだから、飛行機は苦手である。できるだけ鉄道で行く。

つまりは、どういうことか。原田芳雄は何でもないことに夢中になれることを選んできた男なのだ。何でもないことに夢中になれるとは、やっぱり本物の不良だったということである。

レールがあって、そのまわりに光景がある。俳優原田芳雄はそこに走り込んだ列車に乗る。乗るたびに演じる個性が変わる。その変わるのために、いつもはカラッポになっておく。

鉄道模型「B-LINE’82」を作る原田芳雄

映画などのロケーション撮影で日本各地に行く場合は必ず鉄道にのっていた。

『原田芳雄 風来去』p216

⊕ B級パラダイス ⊕

∈ 著者:原田芳雄

∈ 発行者:栗原幹夫

∈ 発行所:KKベストセラーズ

∈ 印刷所:近代美術

∈ 製本所:ナショナル製本

∈∈ 発行:1982年3月

⊕ 原田芳雄 風来去 ⊕

∈ 企画・監修:原田章代

∈ 発行人:西山哲太郎

∈ 発行所:日之出出版

∈ 表紙写真:永井守・渡部さとる

∈ デザイン:藤本孝明(如月舎)

∈ 編集:小川敦子(日之出出版)

∈∈ 発行:2012年7月19日