宗教は人類の歴史の中にそうとうに高潔で崇高な精神装置を用意した。また世界に向かってはカノン(規準)を付与してきた。宗教は神や仏を称え、人々をなんらかの絆でつなぎ、しばしば心を深く和ませてきた。そこに神話が生まれ、神々が登場し、教えが生じた。われわれに「全知全能」と「完全」がありうることを想定させたのは宗教である。

宗教は人類の歴史の中にそうとうに高潔で崇高な精神装置を用意した。また世界に向かってはカノン(規準)を付与してきた。宗教は神や仏を称え、人々をなんらかの絆でつなぎ、しばしば心を深く和ませてきた。そこに神話が生まれ、神々が登場し、教えが生じた。われわれに「全知全能」と「完全」がありうることを想定させたのは宗教である。

信仰することは神や仏や偶像(イドラやイコン)を崇めるだけではなかった。バビロニアのイシタル、エジプトのイシス、ギリシアのアポロンは、時代が下るにつれて崇拝の座から降りた。その代わりに、ユダヤ教は予言者や救世主(メシア)を待望し、ゾロアスター教は光(アフラ・マズダ)と闇(アンラ・マンユ)を人格化し、キリスト教は天使と悪魔の存在を説いて、永続化をはかった。ヒンドゥー教はブラフマーとヴィシュヌとシヴァによる三神一体観をつくつて慈愛と憤怒を組み合わせ、仏教は声聞・縁覚・菩薩・如来に階梯を与え、三界にも十界にもレイヤーを与えた。

世の中にプラス型とマイナス型のヴァーチャル・キャラクターを数多く振り撒いたのは宗教だ。文芸や美術やマンガやゲームのヴァーチャル・キャラクターたちはその後追いだった。

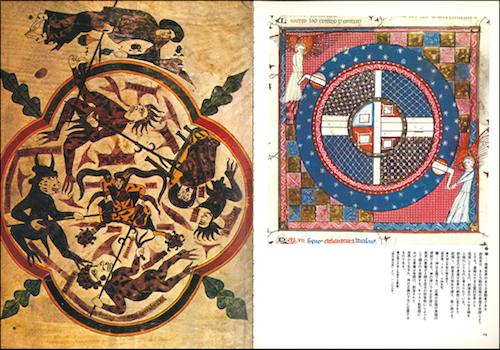

正義の天使と包囲する悪魔(左)

宇宙の輪を回す天使(右)

創造主の分身である天使が世界の細部に至るまで統御している。人間を自分の所有物にしようとして踊る冥界の悪魔も天使が偵察している。『神聖舞踏―イメージの博物誌』(平凡社)より

多くの信仰は個人一人ひとりの心の慰めにもなってきた。いわゆる癒やしだ。十字架のペンダントは気持ちを穏やかにさせ、香油や護摩(ホーマ)の香りは気分を落ち着かせたり、トリップさせ、ロザリオや数珠は手に握りしめられ、猪や鹿の牙や角は魔除けのアクセサリーになった。

祈りの文句や念仏は一心不乱になるには効果があるので、マントラやタントラを唱えれば力が漲ったように感じられた。呪文を唱えてトランスに入る者も少なくなかった。

その逆に、信仰力が静かな「諦め」をもたらすこともあった。日本中世に広まった無常観は、原始仏教の「四諦」(苦・集・滅・道)そのものではなく、緩やかな諦めによる境地を民衆にもたらした。ぼくの母は家の片付けをすべて了えて毎晩蒲団に入ると、「なむあみだぶ、なみあみだぶ、南無阿弥陀仏」を唱えていた。

「私」と「心」と「宗教」とは、どこかで生物学的な情報システムとつながっているはずなのだ。ただ、なかなかその証拠が上がってこなかった。

宗教というもの、”religion”の語源がラテン語の”religare”(束ねる)から派生したように、個々の信仰の深浅を超えて大きく束ねる力や縛りをもってきた。

その束ねの感覚は、村の教会や寺社に集うときの名状しがたい安堵をもたらし、ユダヤ教徒やムスリムには「天」に包まれているという超常心となり、インドネシアのワナ族には自分たちこそがこの世に最初に出現してきたのだという矜持をもたらした。

宗教は物語でもあった。『ギルガメッシュ』や『バカヴァット・ギーター』(1512夜)が示したように、宗教が民族や部族の英雄伝説を確固たるものにし(ジョゼフ・キャンベルが一覧してみせた)、ドゴン族(1554夜)がそうだったように一族みんなを天体の運行(この場合はシリウス)に結びつけもした。星占いと信仰は親しい近隣どうしなのである。

こうして、宗教が用意したシンボルとアレゴリーは信仰のコンテンツをデリバリーしやすいものにし、リズムとダンスは信仰が昂奮可能なものであることを教えた。宗教は多分にイコノグラフィックで(想像力を駆りたてる絵柄になりやすく)、かつエクスタシーに富んでいた(官能の方程式に近い要素を富ませていった)。しかし、万事がうまくはこんだわけではなかったのである。

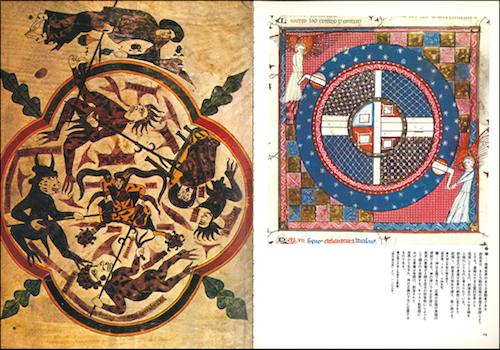

獣体人間(左)

十二星座の暦(右)

中世後半になると占星術は社会の全階層に影響を及ぼした。当時の写本には十二星座がさまざまに施されているものが多い。獣体人間は、体の部位ごとを星座にあてはめている。

『占星術――イメージの博物誌』(平凡社)より

宗教は善意と道徳ばかりで出来上がったものではない。歴史的には最も残虐で、卑劣なものも呼びさましてきた。信仰集団は他宗派の神や祈り方と対立し、ときにそれらを憎み、ときに宗教戦争をおこして殺戮を辞さず、なおかつ長い歴史を通して繁栄と貧困を、快楽と苦悩をもたらしてもきた。

十字軍やイスラム過激派の殺戮はこれが宗教力なのかと疑うほどのものになった。1978年の秋の南米ガイアナでは、人民寺院が開拓したジョーンズタウンで918人の信者が集団自殺したか、相互殺人をした。オウム真理教のサリン撒布やポア事件も理解しがたい執念にもとづいていた。ごく最近のことだが、富岡八幡宮の宮司の座をめぐっておきた弟による姉の殺害など、目を覆う。

宗教は善行も悪行も食べ尽したのである。これほどに究極的なものを表裏一体に孕みつづけ、かつ巨大な勢力を維持している宗教とは、さてさていったい何なのか。

その歴史的な総体からすれば、おそらく国家や科学体系や、あるいは芸術のすべてや軍事システムに匹敵しているほどに、かなり巨大なものであるのはまちがいないが、それが「人」や「心」に依拠している何かの蝟集(寄り集まり)だと考えると、つまりは何らかの強靭な精神装置だとすると、あらためて宗教とは何かと考え込んでも、わかるようでわからない。

これまで実にさまざまな宗教についての解答案が提出されてきたが、教理的でペダンティックな宗教学の議論では納得できるものが足らず、信仰者の告白では心情的に過剰すぎて、いずれも納得しがたいものがある。

宇宙神ヴィシュヌ

ヒンドゥイズムの体系において、ヴィシュヌ神は天地創成以前の最高神とされる。創造神プラフマーは、ヴィシュヌの臍からのびる蓮の花から生まれた。

『天地創造―イメージの博物誌』(平凡社)より

宗教学による定義はかなり古くさい。一般的には「教義」「教団」「戒律」による信仰集団の一途な動向を宗教とみなすのが常識になっている。

それはそうなのだろうが、これではいちいち各教団の実態に分け入るしかなくなっていく。そこで、これを民族学や心理学や社会学のほうから文明文化として広げることになるのだが、それはそれで、たとえばエドワード・タイラーの「霊的存在に対する信仰」や、マックス・ミュラーの「無限なるものを捉える心の能力がめざすもの」といった定義になって、わかりにくい。

その後のさまざまな定義も、だいたいはエミール・デュルケムの「宗教は観念のシステムである。個人はその観念のシステムにもとづいて自身が所属する社会を想像し、自身と社会との不明瞭ながら親密な関係に浸りたいと思う」というような、精神的共同体を前提としたものと捉えることを大前提としてきた。この観念システムに教義と教団と戒律がのっかってきた、そう見るのだ。

けれども、そう言われてもやはりしっくりこない。性悪(しょうわる)な教団が多すぎる理由の説明にはならない。宗教は学問上の定義をするのがもともと困難なのである。

それでも最近はジェームズ・リューバが主たる48の定義を列挙したうえで、これを分類して、3つのグループに整理した。主知的(intellectualistic)な定義グループ、主情的(affectivistic)な定義グループ、主意的(voluntaristic)な定義グループだ。ずいぶんドライな分類だが、なんとかどんな宗教も入るようになっていた。しかし、分類できればいいってものではあるまい。

宗教を社会的な本能として理解する見方もあった。人間には動物的な本能から進化した独自の社会的本能が芽生え、それが古代社会における道徳や信仰力や結束感というものになったのではないかという見方だ。

本能かどうかは疑問だが、ぼくも若い頃からおおむねそういうふうな見方をしてきた。その頃は運命や宿命が社会的本能のヴァージョンになっているのかなと思っていた。メーテルリンク(68夜)やデュメジル(255夜)やユング(830夜)を読んでいたからだろうか。

そのうち「私ぶくみの生物学」に関心をもつようになって、とくにアリスター・ハーディ(313夜)の『神の生物学』やジュリアン・ジェインズ(1290夜)の『神々の沈黙』を読んでからというもの、信仰心や宗教的行動にはどこかに必ずや生物学的痕跡があるか、あるいはいまだ見つかっていない生命科学的なしくみ、あるいは脳科学的なしくみが潜在的に機能しているのではないかと思うようになった。

証拠はないとしても、このような見方はずうっとくすぶってきたし、しばしば支持されてきた。

すでにチャールズ・ダーウィンは『人間の由来』そのほかで、社会的本能が親子の絆のようなものから発達すると見て、そこには集団的な選択や淘汰がおこっているのではないかと考えていたし、1世紀後の生物学者ウィリアム・ハミルトンは血縁淘汰説を提唱して、道徳や信仰が血縁的選択に比肩する集団的共同力として登場してきたのではないかと見た。

これらは宗教が進化のプロセスの延長、あるいはその飛躍から説明できるのではないかという見方である。宗教を「精神文化」とか「意識文化」と言い直してみると(あらかた、この言い換えは成立する)、このような見方には、すこぶる誘惑的なものがあった。

それでも、そんな領域に科学者(とりわけ生物学者)が足を踏み入れるのは物活論(hylozoism)の復活のようで、多くは二の足を踏んでいたのだが、コンラッド・ローレンツ(172夜)やフランシス・クリックらがこの壁に穴をあけていった。クリックは遺伝子のふるまいのどこかに「魂の起源」があるとみなすようになった。かくして、この見方を決定的に広める時がやってきた。それをやってのけたのは、エドワード・オズボーン・ウィルソンが1975年に発表した大著『社会生物学』(思索社)だった。

ウィルソンの社会生物学(sociobiology)は、従来の進化論による自然淘汰説では説明ができないミツバチやアリやシマウマの生物活動の研究から始まり、そこに利他的な活動が見られるのは、生物にも生存のための集団的社会本能があるのではないか、それが人間社会ではさらに社会道徳や宗教心になっていったのではないかと推理した。

社会生物学の反響は大きかったけれど、多くの生物学者はそっぽを向いた。遺伝や進化に「心」や「精神」がもちこまれるのはアカデミック・タブーだったからだし、まして宗教の起源に生物学を介入させるのは無節操だと思われていたからだ。

それゆえこのあと長きにわたって社会生物学の是非をめぐる本能論争が続くのだが、80年代の半ばになってサル学や脳科学や人工知能の研究がめざましくなってくると、やっとリチャード・アレグザンダーやフランス・ドゥ・ヴァール(1574夜)らが続けさまに新たな観点を提示するようになった。

アレグザンダーの仮説は、ヒトが進化の頂点でこれだけの社会を形成するにいたったのは、環境や動物の苛酷な襲撃からヒトがヒトの生存を守るために強い集団力を必要としたのだが、その結束の紐帯として、神経ネットワークのどこかに初期道徳性や初期信仰力が強くはたらくようなしくみが生じたのだろうというものである。

また、ヤーキーズ霊長類研究所にいたドゥ・ヴァールは、サルやチンパンジーには「互いの関係を修復をする力」があって、そこには和解と仲裁をめぐる社会的本能がはたらいていると見た。ドゥ・ヴァールはそこから「共感」や「互恵」の起源を生物学的に認めうるものだと説いた。

ところが、このような提示に対して、またもや猛反対する見解があらわれたのである。代表的には、認知哲学のスティーブン・ピンカーや分子生物学のリチャード・ドーキンス(1039夜)たちの見解だ。

二人は宗教の力を否定したのではないが、ピンカーの『心の仕組み』(NHK出版・ちくま学芸文庫)やドーキンスの『神は妄想である』(紀伊国屋書店)が主張したのは、宗教や信仰のルーツはとうてい生物学的には説明できない、宗教は進化によって人間に獲得されたものではないというものだった。

宗教的行為は生物や生命活動が何かに適応したことで生じたものではない、ヒトが宗教的特性を獲得したことには進化的な利点は認められないというのだ。

二人ともかなり強引な主張だったけれど、効き目は抜群だった。それまで宗教学や宗教史学がくどくどと宗教擁護をしつづけてきた言説のなかには、信仰心や宗教心は人間の生命活動に所与のものであって、生物学的思考の成果すらその所与の傾向のなかに産み落とされたひとつにすぎないという考え方も蔓延していたのだが、ピンカーやドーキンスはこれを粉砕した。甘い夢が破られた宗教人や知識人も少なくなかったろう。

さあ、はたしてどうなのか。宗教はヒトザルからヒトが出現してきたことと無関係なのか、神経系が中枢機能をもって大脳皮質を発達させたことと無関係なのか、宗教も進化のプロセスのひとつして説明できるのではないか。ピンカーやドーキンスの主張はこれらの可能性を消し去ってはいないのではないか。

こうして、宗教と進化をめぐる議論がまたぞろ「宗教と科学が睨み合うテーブル」のど真ん中に、その面妖ではあるが巨大な姿をあからさまに見せることになったのである。誰がこの睨み合いに「待った」をかけるのか。

そんなとき、ニコラス・ウェイドの『宗教を生みだす本能』がその面妖なテーブルの議論を巧みに衝いてみせたのだ。タイミングを見はからったかのような著作だった。話題になった。原題は”The Faith Instict”(信仰の本能)という。

ウェイドは科学に強いジャーナリストであり、思想者である。すでに『5万年前』(イーストプレス)や『人類のやっかいな遺産』(晶文社)といった興味深い著書がある。5万年前というのは人類がアフリカの外へ向かった時期のこと、やっかいな遺産とは遺伝子や人種や進化の多様性のことをいう。

そんな本を著しているうちに、ウェイドは人類にはごく初期から信仰回路のようなものが脳や神経ネットワークに埋め込まれているのではないかと思うようになったらしい。信仰回路やその前駆体の正体がどんなものかはわからないが、弱い者たちが寄り集まって危険回避をするという行動原理として、親密なコミュニケーションを深める言語パターンとして、その回路は芽生え、維持されてきたのではないか。それはときにFOX遺伝子のはたらきのようなものとして、インストールされたのではないかと考えるようになった。

証拠はないが、これはありうる。宗教と科学の互いに譲りがたい対立抗争に「待った」もかけられそうだ。デュルケムが『宗教生活の原初形態』(岩波文庫・ちくま学芸文庫)のなかで、宗教は超自然的なものや神秘的なものだというより、原始古代社会に必要だった調停の役割をはたしたのではないか、そのために信仰行為や儀式やシャーマンをもたらしたのではないかという見方を提示しているのだが、この「調停性」は今日の脳科学や認知科学の成果から見ても、かなりありうる回路だったと思えるからだ。

精霊と踊るシャーマン

シャーマンの役割は霊的世界と部族社会の構成員の間を媒介することである。精霊との出会いは、常に劇的な形式をとる。

『神聖舞踏―イメージの博物誌』(平凡社)より

原始古代社会は有機体のようなものである。科学や技術が皆無に近かった社会では、説明できない出来事の原因と結果はアニミスティックな理由で結び付けられた。アニマ(魂・心)が原因と結果をとりもったのだ。そのアニマをその場でまざまざと媒介してみせたのがシャーマンだ。

そのため、たいていの出来事は有機的な関係(アニミズムによる推理)の中で解釈された。そうしたほうが因果関係がばらばらにならないからだ。調停力とはそのことだ。

しかし調停力はときに殺傷力を伴った。なぜなのか。意外な理由があることが見えてきた。ツェンバガ族を調査した人類学者ロイ・ラパポートが縷々説明しているのだが、集団内部に対立や敵意や齟齬がおこったばあいは、当事者の誰かが妖術師とみなされ、しばしば殺傷され、それをもって調停とみなしたのである。

有機的な宗教力は外部の集団や敵との戦いにも功を奏した。ローレンス・キーリーの調査では、古代社会では2年に1度は戦争がおこり、そのたびに和平が訪れたという。今日の国家が戦争するのがおよそ1世代につき1度になっていることと比較すると、これは格別に著しいことだ。

初期宗教はむやみに戦乱を好んだのではなかったようだ。むしろ戦乱の経験のなかで宗教力が馴化していったのである。

こうしたことにも暗示されているように、宗教にとって道徳性と忠誠性は、攻撃性と殺傷性とほぼ同じの進化淘汰圧をもっていたにちがいない。だからこそ、そのような初期宗教に超越的な神や超自然的な力が登場するようになったのである。ウェイドはそう主張した。

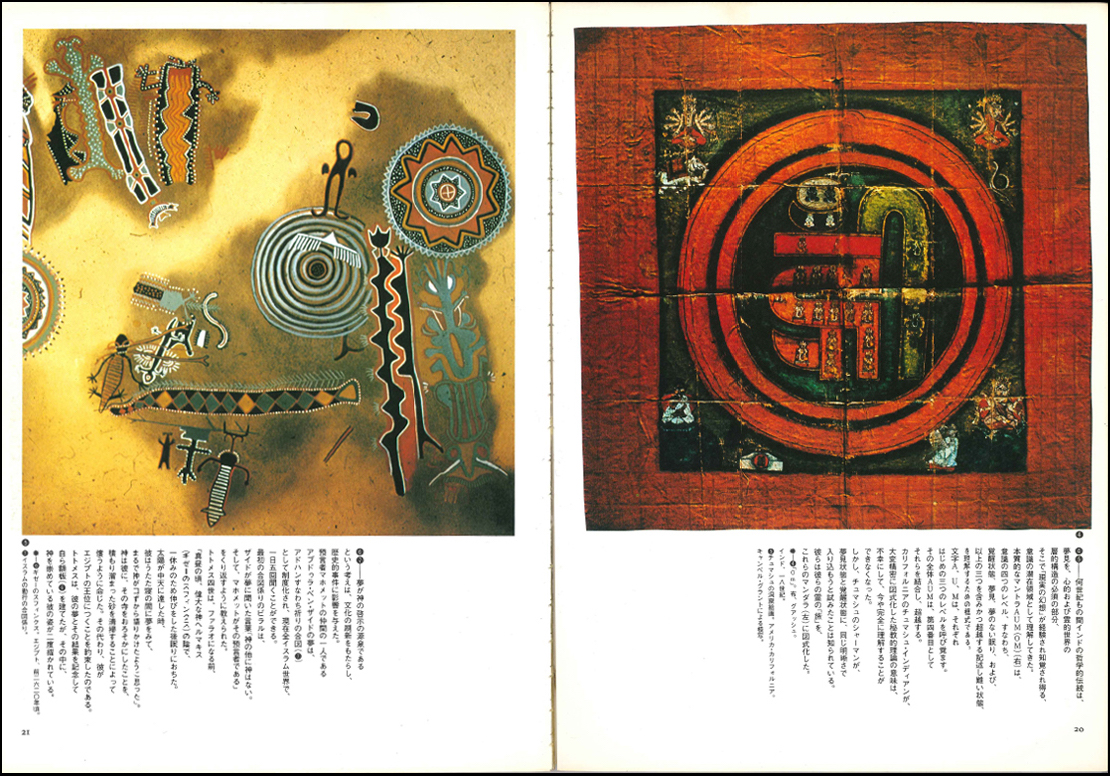

「創造の6日間」(左)

ウイチョル族のシャーマン絵(右)

天地創造の物語はどの神話にも存在する。左の絵はキリスト教において神による宇宙創造が6日間で行われたことを描いている。右は、幻覚をもとにして、創造の源泉なるものをイメージしたシャーマンの絵。

『神聖舞踏―イメージの博物誌』(平凡社)より

神の登場については、これまで夥しい考え方が披露されてきた。定番の見解はない。多くの説明が各宗教社会史のなかで神や精霊や邪悪が議論されてきた流れに沿っている。

たとえばユダヤ教では、天地創造の6日目までの神は男性名詞複数形の「エロヒーム」(「エル」の複数形)だったのが、第2章からは「アドナイ」(主)というふうに読み替えて音読されたといったように、各地の各宗派の動向の中の変化がさまざまに説明されるばかりなのだ。最初の神観念の誕生にはめったに言及されてこなかった。

当然、神の登場は原始古代人の脳の中でのヴァーチャル=リアルな出来事だったはずである。しかしこのヴァーチャル=リアルの二重的出現がどういうものであったかということを、言い当てた者はなかなかいない。本書は二つの可能性だけを示唆した。

ひとつは、おそらく「夢」が仲立ちをしたのだろうというものだ。アボリジニ社会では夢の場所が想定されていて、収穫も妊娠も予兆も犯罪もその夢の場所が関与するのだろうと考えられ、ユダヤ教ではヤコブが天にのびた梯子をのぼる天使の夢を見たとき、その夢の中でヤハウェがイスラエルの地を約束したとみなされた。こうした夢の本体がやがて神格化されていったのだろうというのだ。

この本体は超自然の代理者ともみなされた。夢を司っている代理者だ。進化心理学のドミニク・ジョンソンは、神や代理者の想定こそが、初期宗教社会における昇進や懲罰を可能にしたのだろうと推理した。

もうひとつの可能性は、バリ国立科学研究センターの人類学者スコット・アトランの『モラル・ランドスケープ』(未訳)や、ワシントン大学で文化人類学と認知科学を教えているパスカル・ボイヤーの『神はなぜいるのか?』(NTT出版)などが指摘していることなのだが、脳のどこかにに不可知のものを感知する何らかのしくみができて、この感知システム全体を神や超越者として想定したのだろうという仮説だ。

なぜそんな感知システムができたのかというと、ボイヤーは偶発的に脳がねじられたからではないか(あるいは神経ネットワーク上にちょっとした相転移がおこったのではないか、自律的に動く部分ができたのではないか)と言っている。きっと両脳のあいだにおいて、ジュリアン・ジェインズの言うバイキャメラル・マインドのようなものが生じたのであろう。

そういう可能性があるだろうけれど、いったい原始古代人にどのように神が出現したのか、その実際の経緯はいまだにはっきりしない。夢のせいか、脳のねじれのせいか、それとも言語発生のせいか、天変地異のせいか、残念ながら決めきれない。

しかしいったん出現した神は、エルであれエンリルであれ、ヴィシュヌであれシヴァであれ、そのあとの地上の信念に君臨しつづけたのである。

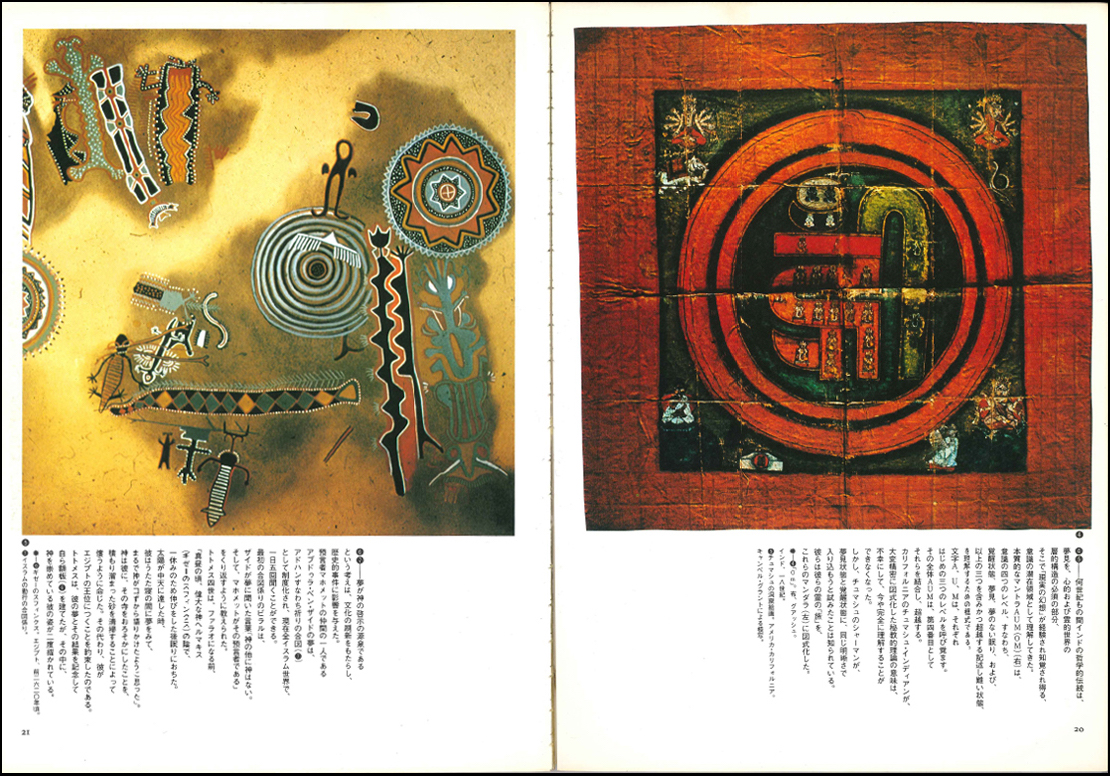

チュマッシュシャーマンによる霊の旅のマンダラ(左)

意識階層をあらわすマントラ(右)

インド哲学において、夢見はヴァーチャル=リアルを体験できる重要な潜在意識と考えられた。右のマントラは、意識の4つのレベル(覚醒、夢見、夢のない眠り、表現できないほど超越した状態)を表している。左のマンダラは夢見した状況をシャーマンが図式化したもの。

『夢―イメージの博物誌』(平凡社)より

ところで本書は理を組み立てて綴られてはいない。宗教と社会的本能をめぐるトピックや見解を縫い込んでいくという記述になっている。

それで中盤の第5章から第7章までは、クンサン族やアポリジニなどを通して見る太古的宗教の特色の分析、オアハカ盆地に推移した信仰形態の説明、メソポタミアから初期キリスト教にいたる歴史に見る「恍惚の宗教」と「教会の宗教」の相互作用と入れ替え、後発の世界宗教となったイスラム教がなぜ「啓示」を重視したのかということ、そして宗教はどのように言語・民族・政治の断層線とかかわってきたのかといった、各地域各派の宗教事情の説明にあてた。

それぞれそつない説明になっていたが、ぼくの印象にのこったのは第8章の「道徳・信頼・取引」だった。一言二言、感想を加えておく。

初期宗教が未曾有の発展するにあたって、見逃せない力となったのは、供犠や贈与が「捧げもの」になりえたということにある。これは一般市場社会ではなかなかおこりにくいことで、信頼に裏打ちされた威信財のようなものがはたらいていないかぎり広まらない。

そこでマルセル・モース(1507夜)は『贈与論』を書いて、人類の社会史にはトロブリアン諸島に見られるクラやポトラッチの儀礼のようなことがけっこうあったはずなのだから、貨幣によらない「捧げもの」による交換システムが今後の社会経済では重視されるべきだと強調したのだが(だから「心の市場」もありうると予想したのだが)、如何ながらその後の世界資本主義の驀進のなかで、贈与や互酬性は浮上しなかった。

そうだとすると、今日なお慣行されている寄進や賽銭などの宗教的な贈与と互酬性が、かえって注目されることになる。ひょっとすると、宗教の本来性と未来性はこの経済文化をどう解釈するかということにかかっているところがあるとも言える。

なぜ宗教に「捧げもの」がありうるのかという説明は、これまであまり適切な解釈がなされてこなかった。

神さまへの返礼をしたい、返礼をしないと神々からの罰がくだる、バチがあたる、自己利益を貪っていると精霊たちが生活の邪魔をする、人々から非難をあびる‥‥。人類学者のメアリー・ダグラスはこういった考え方があったからであると説明し、そこには贈与を怠れば穢れがおこると信じられていた社会が維持されていたからだとみなした。まずまずの解説だ。

そうだとすればこれは、神仏と人とのあいだに名誉や感謝や怖れを媒介にした交換や取引が成立していたということなのである。ジョン・ロックはこう言っている、「約束、契約、誓いといった人間社会の絆は、たとえ思考の中だけであっても、神を取り除く、すべてが失われてしまうのである」と。

マックス・ウェーバーはもっとはっきり、こう書いた、「宗教的または呪術的な思考や行動を、日常の営みの領域から区別してはならない。宗教的呪術的な行為の目的も、大部分は経済的なものなのである」と。

天国で踊る死者の霊(左)

キリストの降誕(右)

天使は創造主の企みを顕示し、宇宙の音を奏でる。天使が出現するとき、常に光と音楽がある。

『神聖舞踏―イメージの博物誌』(平凡社)より

原始古代においては、信頼は神仏との交感によってしかもたらされなかった。しかし言語が発達してくると、そうした交感をごまかし、嘘をつき、たぶらかす者たちもふえてきた。このような事情に対して、宗教は欺瞞行為の訂正を求めたのである。

集団内で、この訂正をどうするか。現代社会ならばコンプライアンスの施行になって、不正や欺瞞のチェックはすべて取り決めに違反したという、ただその一点だけで裁かれる。原始古代社会では、そうはいかない。この取り決めは神々との契約になる。罰則や警告は、神仏に忠誠を約束したことを反故にしただろうことが問われることによって、下される。

宗教社会学者のロバート・ベラーは、このことにこそ当初の宗教の神聖なるものとの等価交換性があらわれていると見た。また、多くの儀礼はその交換の場に信頼と意味を与えるものだったと見た。

欺瞞の訂正は言葉の使い方にも及ぶ。ただし、誰もが勝手に使う言葉を、教父や指導陣がいちいち訂正したり是正していくのは、あまりにも繁雑だ。そこで、ここに登場してきたのが経典やスートラや聖典だったのである。人々はそれを繰り返し読めば、あるいは唱えれば、欺瞞や不正への陥落が防止できた。こうしてそれらは、最もよく練られたソーシャル・キャピタル(ぼくはメンタル・キャピタルと呼んでもいいだろうと思っている)となったのである。

宗教には「起源の痕跡」がほとんど残っていない。ドルメンや土偶や環状列石を見ているだけでは、そこからどのようにあれほどの宗教力が発生してきたかは、わからない。また、それが言語や文字の発生より前のことなのか、渦中のことなのか、その後のことなのかも、いまだにわからない。とくにはっきりしないのは、遊牧や定住や農耕との関係だ。

それでも、宗教こそがこの世に「文明」と「荘厳」をもたらしたということはあきらかだ。人類学のロイ・ラパポートは、宗教的な作為ほど人類に巨大で美しい建造物をのこしてきたものはほかにないと書いた。たしかにバロック教会もイスラムのモスクも、重源(63夜)の東大寺もアントニオ・ガウディのサグラダ・ファミリアも、譬えようもなく壮大で、他の追随を許さないほど美しい。荘厳な建造物はしばしば信仰の偉大さを示す。

ニコラス・ウェイドは、今日では、宗教に匹敵できるものはおそらく音楽だけだろうと言っている。ただその音楽が多くの心を天上界に導いたのは、そのように音楽を仕向けた宗教の力だったのである。

グレゴリオ聖歌の楽譜

14―15世紀のフィンランドのもの。伝説では、精霊を表彰する鳩がグレゴリウス一世に霊感を与え、グレゴリオ聖歌を書き取らせた。

著者について付け加えておきたい。『5万年前』(2006)はかなり出来のいい一冊だった。ウェイドが絶好調のときに書いたのではないかと思う。アダムのY染色体、イヴのミトコンドリアDNA、ネアンデルタール人の遺伝子、直立二足歩行と脳内ホルモンの関係、人間にはたらいたネオテニー、ホモ・サピエンスの拡散とインド・ヨーロッパ語族の関係などを知りたければ、『5万年前』を読むのがお薦めだ

ウェイドにはごく初期の『ビジュアル・イリュージョン』(誠信書房)と『ビジュアル・アリュージョン』(ナカニシヤ出版)という本もある。前者はいわゆる錯視についてのガイドブックだが、後者は画像的映像的なアリュージョン(allusion)を追いかけたもので、かなり先駆的だ。アリュージョンとは暗示や「ほのめかし」のことだが、ウェイドは視覚的アリュージョンには、2つ以上の画像が組み合わさってつくる暗示力があると見た。一種の知覚仮説なのである。ニコラス・ウェイドという知性、なかなかのものである。

グラフィックから浮き上がる顔

写真とグラフィックを合成したもの。アリュージョン(ほのめかし)がもたらすイメージは、はっきり表現されたものよりも印象的になる。

『ビジュアル・アリュージョン』(ナカニシヤ出版)より

⊕ 宗教を生み出す本能⊕

∈ 著者:ニコラス・ウェイド

∈ 訳者:依田卓巳

∈ 発行者:軸屋真司

∈ 発行所:NTT出版株式会社

∈ 装丁:間村俊一

∈ 組版:株式会社群企画

∈ 印刷・製本:中央精版印刷株式会社

∈∈ 発行:2011年4月28日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1章 宗教の本質

∈ 第2章 道徳的本能

∈ 第3章 宗教行動の進化

∈ 第4章 音楽、舞踏、トランス

∈ 第5章 太古の宗教

∈ 第6章 宗教の変容

∈ 第7章 宗教の樹

∈ 第8章 道徳、信頼、取引

∈ 第9章 宗教の生態学

∈ 第10章 宗教と戦闘

∈ 第11章 宗教と国家

∈ 第12章 宗教の未来

訳者あとがき

注

索引

∈∈ 謝辞

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 図版クレジット

∈∈ 原註

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ニコラス・ウェイド

イギリス生まれの科学ジャーナリスト。ケンブリッジ大学キングスカレッジ卒業。

二大科学誌『ネイチャー』『サイエンス』の科学記者を経て、『ニューヨークタイムズ』紙の編集委員となり、

現在は同紙の人気科学欄『サイエンスタイムズ』に寄稿。

著書に、『5万年前――このとき人類の壮大な旅が始まった』(イーストプレス)、『背信の科学者たち』(共著、講談社ブルーバックス)、『医療革命――ゲノム解読は何をもたらすのか』(岩波書店)、『心や意識は脳のどこにあるのか 』(翔泳社)など多数。