なぜ、大弐は訴えられたのか。幕末維新の行動思想のトリガーを引いた原点(原典)ともいうべき『柳子新論』を綴った山県大弐とはどんな思想者だったのか。そもそも大弐はどんな意図でそのような一書をものしたのか。今夜はそのことを少しくめぐってみる。

富久町のアパートにいたころ、ときどき暗坂(くらがりざか)から余丁町の演芸場や新宿歴史博物館や荒木公園のほうに散歩をしていた。あるとき途中の舟町の全勝寺に、山県大弐(山縣大貮=やまがた・だいに)刑死200年を記念した碑があることを知った。明和事件で謀反思想の持ち主として処刑された大弐を顕賞したものだ。

石碑が建てられたのは昭和42年(1964)のことで、建立者は「思想の科学」を編集していた市井三郎・竹内好・鶴見俊輔たちだった(919夜参照)。碑の表面に『柳子新論』(りゅうししんろん)の一節と近藤鎰郎による円型のレリーフ肖像が彫られ、裏面に「明治維新ノ思想的・実践的先駆者デアッタ山縣大弐ノ没後二百年ヲ記念シテ明治百年ノ年 大弐ノ命日ニコレヲ建ツ 日本人民有志」とある。

日本人民有志とは洒落ている。「思想の科学」の連中がやりそうな意思の見せ方だ。碑文は市井三郎が起草した。

市井は、当時のぼくには『ホワイトヘッドの哲学』(レグルス文庫)の先駆的な解説でおなじみだった。マンチェスター大学やロンドン大学に留学してカール・ポパーに科学哲学を学んだ科学史の研究者で、ホワイトヘッド(995夜)やラッセルやアメリカの分析哲学の紹介を先導していたのだが、時代の転換期に出現するキーパーソンこそが社会や思想を変えるのだという見方から、「思想の科学」に加担したのちはもっぱら徳川・明治期の思想的キーパーソンの探索に傾注していた。『近世革新思想の系譜』(NHK出版)や『思想からみた明治維新』(現代新書、いまは講談社学術文庫)には、必ず1章ほどをさいて大弐のことが強調されている。

その100年くらい前のことである。少壮の吉田松陰(553夜)が初めて大弐の『柳子新論』を読んで愕然と目覚め、討幕尊王にその思想を強く転換させていた。松陰に『柳子新論』の精読を勧めたのは宇都宮黙霖(うつのみや・もくりん)である。

黙霖は浄土真宗本願寺派の勤皇僧で、津々浦々を歩いた風来坊と言うにふさわしい怪僧だ。少年期から耳がほとんど聞こえず発音もままならなかったが(だから筆談が多かった)、早くから国学に触れて幕府の国政停滞を憂い、蒲生君平や高山彦九郎に共感して、その背骨を二人に与えたのは山県大弐が綴った『柳子新論』だったことに気が付き、これを松陰にぜひとも読むように勧めるために長州に来た。黙霖の手紙や松陰の日記に、そのことが確認できる。市井は「大弐の思想が黙霖によって松陰に伝わり、討幕論者としての松陰が誕生する」と書いている。

松陰は『柳子新論』を安政3年の夏に3回読み、その放伐論の意図を読み取って王政復古のヴィジョンを得ると、一気に横議横行に及んだ。大弐は「苟(いやしく)も害を天下に為す者は、国君と雖も之を罰し、克たざれば則ち兵を挙げて之を討つ」と綴っていたのである。

松下村塾の久坂玄瑞や高杉晋作たちも松陰に示唆されて『柳子新論』を読み、血が逆上する思いに駆られた。玄瑞の『侯采撰録』(しさいたくろく)には、自分は松陰先生に薦められるまでは大弐のことを知らなかったけれど、高山彦九郎殿や蒲生君平殿よりも先にこの人があったことを肝に銘じて、これからの行動をおこしたいといった主旨を遺した。

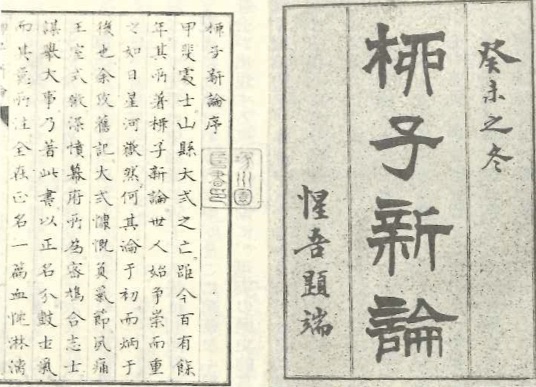

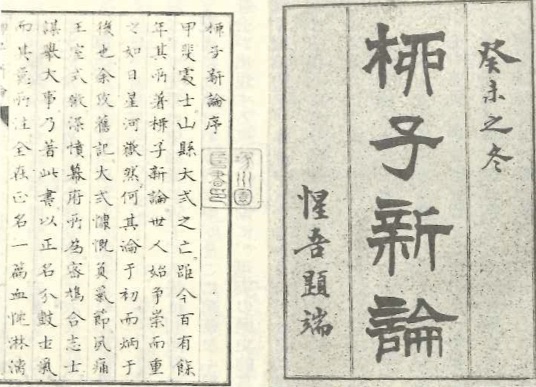

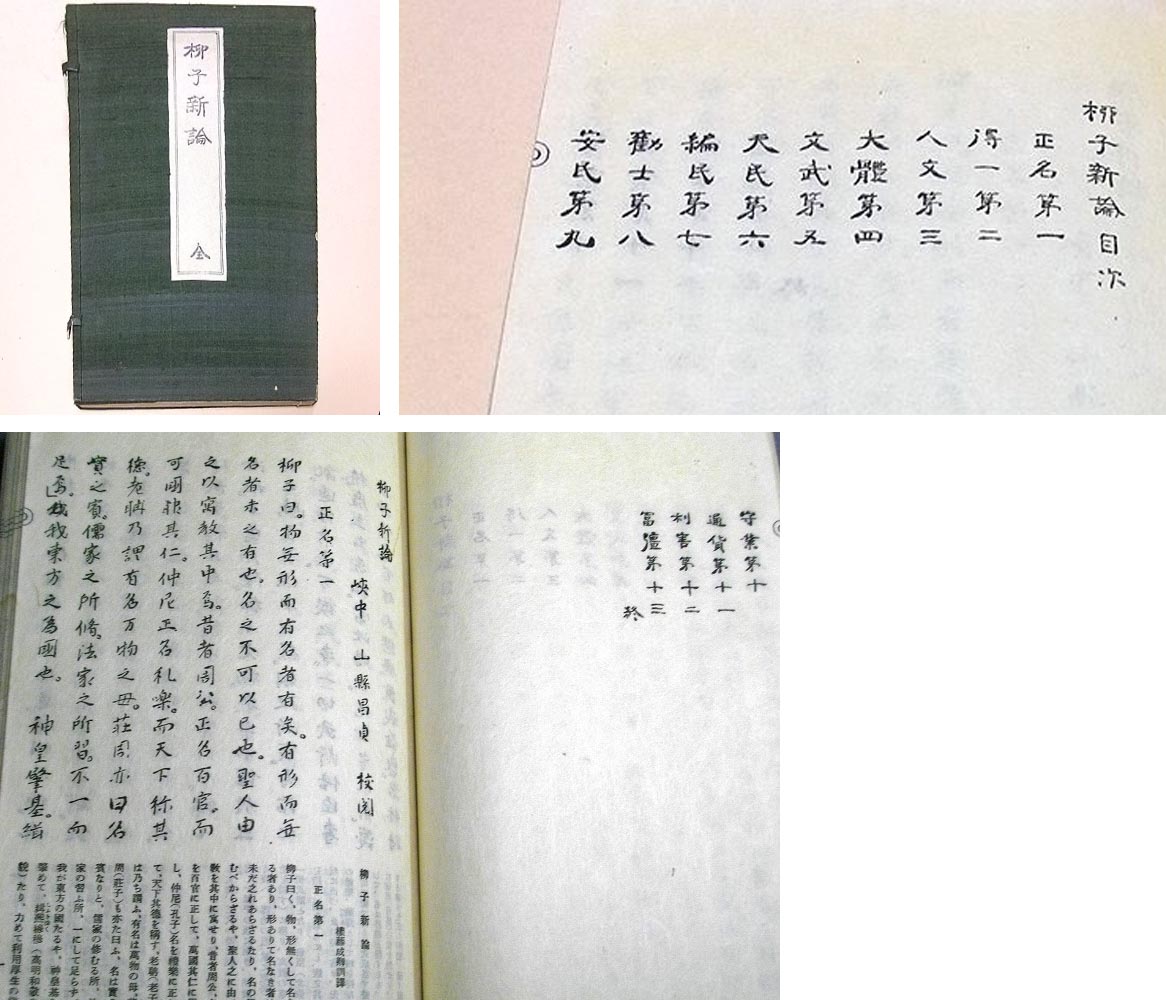

『柳子新論』(山県神社蔵)

大弐が『柳子新論』を綴ったのは、黙霖や松陰や玄瑞が愕然とした年をさらに100年ほどさかのぼる。大弐は、この著書にまつわる言動とこれに応じた者たちの言動によって謀反の嫌疑をかけられ、奉行所から訴えられて、明和4年(1767)に斬首された。それが明和事件だった。

いま、そこそこ日本史や日本思想に明るい者も、明和事件についてはあまり着目していないように思われる。明和事件だけでなく、その前の竹内式部(たけのうち・しきぶ)が咎められた宝暦事件についても、むろんそういうことがあったことは知られているのだが、総じて宝暦・明和の両事件で何が内爆していたのか、そこは深く受け止められていないように思う。

とくに『柳子新論』という一書が排除と刑死の原因になった理由が語られてこなかった。黙霖が言うように、この本がなかったら彦九郎や君平もなく、市井三郎が言うように、その後の松陰もなかったのである。

なぜ、大弐は訴えられたのか。幕末維新の行動思想のトリガーを引いた原点(原典)ともいうべき『柳子新論』を綴った山県大弐とはどんな思想者だったのか。そもそも大弐はどんな意図でそのような一書をものしたのか。今夜はそのことを少しくめぐってみる。

徳川思想にはいくつもの筋や流れが分岐したり、捩り合っている。田尻祐一郎の『江戸の思想史』(1653夜)などもそこを苦労していて、一筋縄では括れないのは当然なのだが、ざっとなら次のような流れがあった。

幕府の体制思想を強化する林家の儒学譜があって、そこに仁斎・徂徠の日本儒学の流れ、山崎闇斎の垂加神道(崎門学)を継承する思想、中江藤樹や熊沢蕃山から大塩平八郎や西郷隆盛に続く陽明学などが胎動していった。一方で、蘭学や洋学の試みが勃興するのだが、逆に日本主義に向かった潮流もあって、これが契沖・真淵・宣長に至る国学の脈動、『大日本史』編纂をしつづけて水戸イデオロギーを起爆させた尊攘思想などになった。

それらのあいだを、たえずさまざまな経世済民の発案が縫って、ときに三浦梅園(993夜)の条理学や二宮尊徳や安藤昌益などの農本主義を芽生えさせた。これらはそれぞれ微妙に組み合わさってきた。

江戸時代の儒学者の系譜

この見取り図でいえば、山県大弐は内尊外卑の崎門学(きもんがく・山崎闇斎の学統)から出た思想者ということになる。

崎門学には浅見絅斎(けいさい)、三宅尚斎、竹内式部らが大弐の前にいて、大弐を挟んで蒲生君平、高山彦九郎、栗山潜峰をへて頼山陽(319夜)らが続き、これを梁川星巌(やながわ・せいがん)、頼三樹三郎、梅田雲浜(うめだ・うんぴん)、吉田松陰らが草莽思想をもって応じた。

この顔触れは、いまから見ればあきらかに幕末の皇統派あるいは尊攘イデオロギーを用意した流れになっている。市井の『近世革新思想の系譜』ではこの流れに、神国日本を掲げて窮民一揆に立ち上がった下総の佐倉宗五郎、社会契約論ともいうべき『不亡鈔』を書いた室鳩巣、富士講をおこした食行身禄などを加えてその系譜を浮き彫りにしていた。数年前に刊行された坪内隆彦の『GHQが恐れた崎門学』(展転社)という国体重視の大胆な本があるのだが、そこにもこの顔触れがずらりと登場する。

いずれも崎門を感じさせるものの、必ずしも誰もが闇斎の垂加神道に奉じていたわけではない。それでも、この顔触れが幕末思想を用意したのである。

それにしてもこのような系譜のど真ン中に、いったいどうして陽明学者でも国体論者でもないだろう山県大弐が位置づけられるのか。大弐に反幕思想があったのか。そこにはけっこう複雑な事情があった。最近まとめられた江宮隆之の『明治維新を創った男 山縣大貳伝』(PHP研究所)その他を借りて、その事情を見ておきたい。

大弐は享保10年(1725)に甲斐国巨魔の篠原に生まれた。甲斐武田氏の譜代家臣の後裔になる。父親は甲府勤番の与力株を買って、望んで「侍」になっていた。柳沢吉保が52万石の甲斐国の領主として君臨し、甲斐が天領になり、甲府勤番時代を迎えていた時代だ。

印字打ち(石合戦)や合戦ごっこに興じていた少年が何かにめざめるのは、三宅尚斎門下の加賀美光章(桜塢)に崎門学を学び、太宰春台門下の五味釜川から徂徠学を学んでからである。おそらく桜塢から叩きこまれた垂加神道の影響が濃い青年になっていたと思われる。「皇猶」(こうゆう)ということを考えるようになっていたのだ。釜川からは「大義名分」や「仁」のことを言い聞かせられただろう。

18歳のとき、兄の昌樹とともに大和と京を物見遊山する旅に出た。このとき大和郡山に柳沢権太夫里恭を訪ねた。

里恭は柳沢家の家老で、武術・漢学・琴・三味線に通暁していた当代の文人で、のちにこちらの名のほうが有名だが、柳沢淇園として知られる。絵筆も達者で、甚だ興味深い絵を描いた。ぼくはいっとき鉄斎(1607夜)の絵のルーツは淇園ではないかと思ったほどだ。随筆『ひとりね』の雅俗混交の文体も和漢を遊んでなかなか絶妙である。

大弐はこの淇園からもさまざまな影響をうけた。やがて「柳子」を号するようになるのは、柳沢淇園に肖った「柳の子」という意味だった。

京に入った大弐は、師匠の桜塢からの格別の紹介状をもって正親町(おおぎまち)実連の屋敷に向かった。正親町実連は当時の朝廷派を代表する公家の一人であって、闇斎の垂加神道に奉じる神道家でもある。大弐はここで小者(こもの)としてしばらく勤めた。日本のカノンを律する有職故実を学んだことは大きい。

甲府に戻った大弐は医事の真似事を身につけ、ついでは父を継ぐ甲府勤番与力となり、宝暦1年(1750)に江戸出府を命じられた。かなり貧しい日々だったようで、寺子屋まがい、医者まがいで糊口をしのぐうち(このとき『医事撥乱』を書いた)、宝暦4年に若年寄になったばかりの大岡忠光から仕官してみないかと声がかかった。

七人扶持(一人扶持は一日米5合支給、1年に換算すると35石)で大岡家の書役(しょやく)になり、その後に安房勝浦の代官に任命されると、2年間ほどを安房の農民相手の日々をおくった。ふたたび大岡家に勤めるうち、あの宝暦事件がおこったのである。ここで大弐は大いに考えこむことになる。

柳沢淇園『ひとりね』

24歳の時に執筆した随筆。和文に漢文体を混ぜた文体で書かれ、遊女との「遊び」の道について記されていることで知られる。

宝暦期の天皇は桃園天皇である。宝暦5年は天皇やっと15歳だが(7歳で即位した)、すでに聡明英邁を謳われていた。実際にも学問を好み、日本の皇統を自覚していた。一部の公家は、幕府に拮抗できる朝廷をつくれるのはきっとこの帝(みかど)ではないかと期待した。

桃園天皇自身も近習の徳大寺公城に皇政の力を示すためにもっと学びたい旨をもらし、これに公卿の伏原宣条(ふしはらのぶえだ)が侍読として応え、さらに竹内式部が直講することになった。式部は『日本書紀』神代巻を進講しはじめた。徳大寺や伏原は式部の門下だった。

ところが、この方針に意外なところから待ったがかかったのである。五摂家の重鎮たち、神道家元の吉田兼雄、関白近衛内前らが反対した。式部の学問は若い天皇にはふさわしくないという理由だ。そのうち関白が学問中止の諌奏までしたため、幕府側も京都所司代の松平輝高が式部を呼び出して調べることになった。幕府としては開幕以来の方針として朝廷自立を抑圧しておきたいのだが、式部の思想に不穏なものがあるとはいえ、なかなか断罪の根拠が見つからない。

せいぜい「将軍家重を日光に押し込める」「金沢・郡上・佐賀・柳川などの諸藩にはたらきかけて王政復古を画策している」といった噂が目立つばかりなのだ。それに、桃園天皇がかれらを庇っているため埒があかない。幕府は強硬手段に出ることにした。

宝暦8年(1758)、式部にかぶれたとおぼしい徳大寺公城、正親町公積、烏丸光胤、中院通雅、西洞院時名ら7人の公家を永蟄居(ながのちっきょ)の処分にし、式部を重追放(おもきついほう)に、その徒党とみられる20人ほどを一挙に拘束することにした。これが宝暦事件である。

当然、桃園天皇を擁する朝廷勢力と幕府とのあいだは険悪になったが、天皇がまもなく22歳で病死したため(病死だったろうか)、この一件は闇に紛れた。式部は京都を追放され、のちの明和事件(後述)のかかわりを疑われて八丈島に流罪になったとき、その途次の三宅島で病没した。

いったい竹内式部殿は何をなされたのか。咎められることなど、お持ちだったろうか。山県大弐は訝ったにちがいない。式部殿は高い信条をお持ちだっただけではないのか。そうも感じたことだろう。

式部はさまざまな口述講義のなかで革命思想を吹聴したり、陽明学に依拠して反逆を煽ったのではない。講義録や思想書があるわけでもない。式部には、これからの日本の学問を深めるためには四書五経・日本紀・小学・家礼、および『近思録』『靖献遺言』などを読むべきだということを説いた冊子『糾問及第』があるばかりだ。

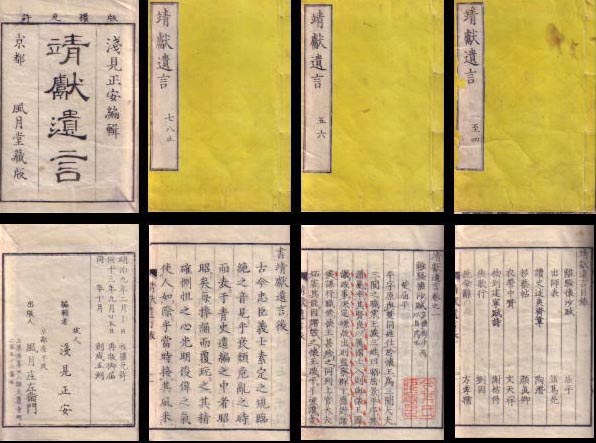

ただしそこに、浅見絅斎の『靖献遺言』(せいけんいごん)を四書五経などに並べて推薦しているところが、不穏だと判断されたとおぼしい。『靖献遺言』は中国の忠孝義烈の英傑8人を取り上げてこれを論じたのだが(屈原・諸葛孔明・顔真卿・文天祥など)、その随所に「興復」「再復」という言葉が出入りしていた。

あるいは式部殿には放伐を主張したいという気持ちがあったのかもしれない。大弐はそうは思ってみたが、それは孟子の湯武放伐の言説に注目しただけで、その言説を倒幕と結びつけたわけではない。それなのに幕府の仕打ちはひどすぎた。また朝廷はなぜこれほどに追いやられるものなのか、糾弾されるほどに公家の力は衰微しているものなのか。大弐は考えこんだ。

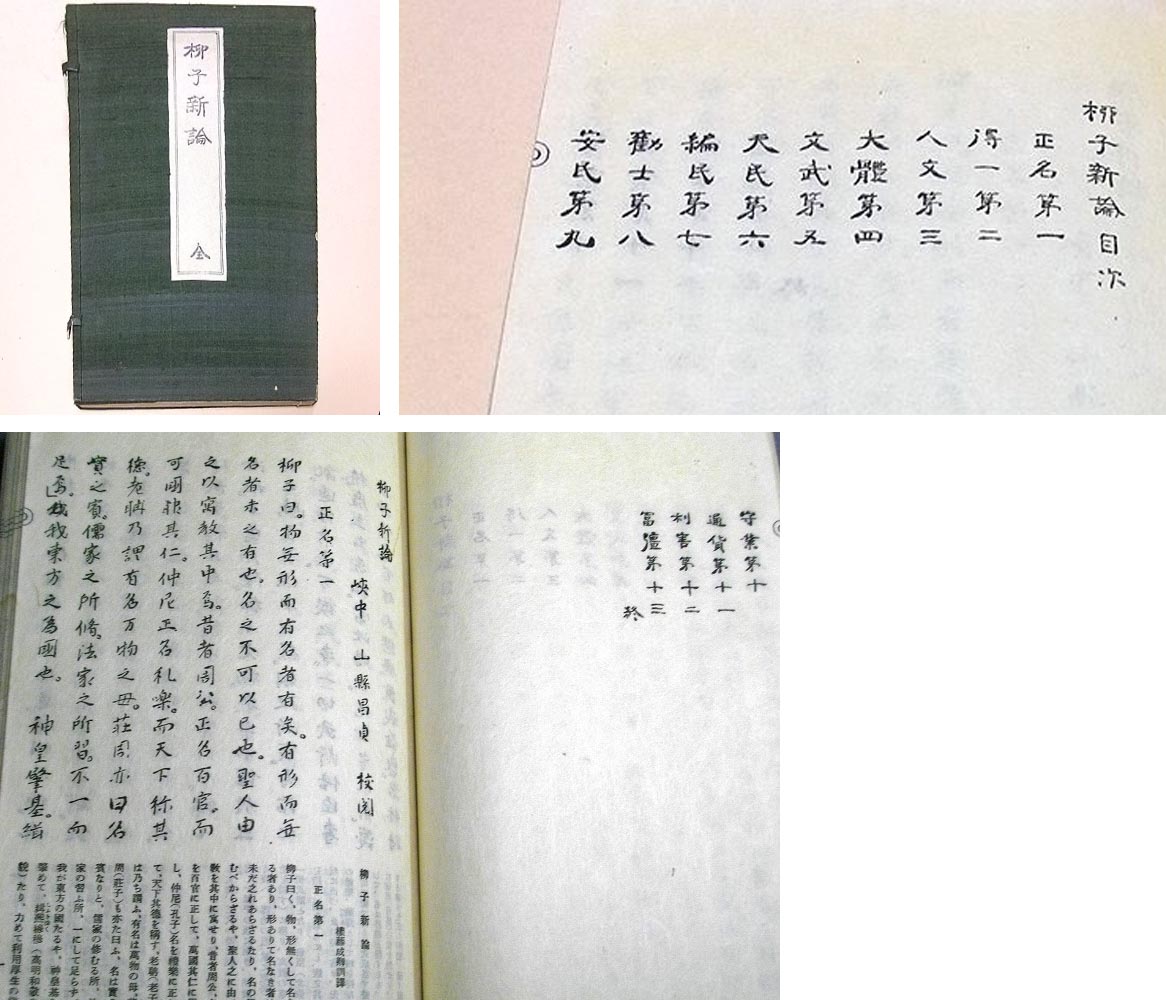

大弐は勝浦の代官を了えて江戸に戻ると「柳荘塾」と名付けた私塾を開きながら、ぽつぽつと思うところを漢文で書き綴り、これを仕上げていった。『柳子新論』である。13章から成っている。「正名」「得一」に始まり「人文」「大体」「文武」というふうに展開し、「天民」「編民」「勧士」「安民」を論じて、「守業」「通貨」「利害」「富強」に及ぶというものだ。

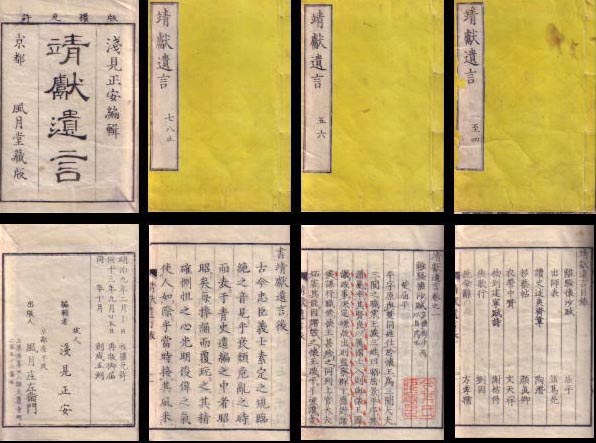

『靖献遺言』

儒学者浅見絅斎の主著で、中国の忠臣義士の行状について記した書。竹内式部、吉田松陰が愛読した。

湯王(左)と武王(右)

放伐(ほうばつ)とは、中国史において、次の天子となるべき有徳の諸侯などが、無道な暴君や暗君を天下のために、討伐して都から追放するという行為である。夏王朝の暴君であった傑王を殷の湯王が放伐(討ち)、その後の殷王朝の現れた暴君である紂王を周の武王が放伐した故事に由来する。

ここで、ぼくが『柳子新論』を読んだ感想を要して摘まんでおくが、最初に岩波文庫の川浦玄智の訳注で一読したとき、予想をこえる軽い衝撃をうけた。ここまで激越なメッセージを秘めているとは思わなかったのだ。漢文読み下しの高踏な名調子もあって、しばしば胸がバクバクしたものだ。

大弐は、第一「正名」の冒頭に、老子の「有名は万物の母なり」、荘子の「名は実なり」を引き、天下の政道をどう見るかを問うのだが、今日の世の中では大義も大権も本来のところになく、名分(めいぶん)が乱れているのだから、まずもってはこれを正すという「正名(せいめい)」のヴィジョンを掲げた。よく読めば幕府が大権を盗んでいると暗示されてはいるけれどが、そうはあからさまに書いてはいない。

第二「得一」もこれを受けて、君臣に二はなく天下の大権は一に帰するべきだと説く。この一とは「道」のことである。

第三「人文」では「貴賎何ぞ別たん」と問い、「強は弱を凌ぎ、剛は柔を侮り、相害(そこな)ひ相傷(きずつ)け、相虐げ相殺し、攘奪却掠、固(もと)より親疎をこれ論ぜず、また何ぞ少長をこれ問はん」と突っ込んでいく。社会と風俗が乱れきっているというのだ。妥当な見方だが、遠慮会釈はどの方面に対しても、していない。そこが気分がいい。

第四「大体(だいたい)」とは大きな本意という意味だが、ここでは政道の何たるかを説いている。「今の世、戦乱の後を承け、制作の時を距つること千有余年。世その世に非ず、国その国に非ず」がいい。第五「文武」は世がそうなったのは、武断政治が罷かり通ったからで、そのため「武を尚ぶ者はただに虚語妄説を弄ぶ」ばかりになったと手厳しい。

こうして第六から第九を「天民」「編民」「勧士」「安民」にあて、士農工商に縛られたわれわれは、あらためて農民の窮乏、武士の堕落、商人の奢侈僭越を論じなければらず、それには編民(五人組のようなモジュール)を起て、隠れた人材を掘り当て、秀れた芸能の民を励ましていかなければならない(勧士)というふうに、民の活用の提案に向かう。暗に、そういうことを幕政がしてこなかったのが問題だと言っているのだ。

昭和初期の『柳子新論』の写本 表紙(左上)、目次(右下)、本文(下)

目次と本文見出しに「正名」の文字が見える。

最後の4章は今後の対策を提案する。これがかなり鮮明な哲学と施策になっている。大弐の提案はすこぶる実践的である。

第十「守業」は、日本の領民がすべからく土にもとづいた民の業に就くことを主張して、日本人が土から離れることを問題にした。昨今は世を挙げて生産に関係のないことをやりすぎている。そういうものは虚業であって、そんなことが流行するから農民まで田畑を捨てて都市に流れる、こんなことでは一旦不測の変事がおこったらどうするのかと警告する。

第十一「通貨」は経済政策論だ。物価を放置する政策に文句をつけ、まずは農民の税を軽くして農事に勤しめるようにするべきで、それには富商権門に偏った財貨の流通に警戒して、たえず物価高騰を抑止することを心掛けなければならないと説く。しかし、それだけでも足りないと大弐は綴った。徳治には「中」をめざして「節」に目を凝らすことが必要だというのだ。

第十二「利害」は国家の真の利害とは何かを論じた。政事(まつりごと)というのは「務めてその利を興し、務めてその害を除くにずきない」ことだけれど、「徒らに害を除くの道を知りて、利を興すの道を知らず。徒らに変を制するを知って、常を守るを知らず。徒らに乱を揆むるを知って、治を致すを知らず、また何の仁かこれあらん、また何の徳かこれあらん」。これ、今日のコンプライアンスに汲々としている日本の組織現状にあてはまる。

大弐はさらに当時の徳川社会は残念ながら総じて不徳・不肖・不仁になっているのではないか、これは、幕府のせいだとは書いてないが、不徳・不肖・不仁をかこつ為政には放伐がありうると記した。このくだりがのちに咎められる文言になる。

かくて議論は最後の第十三「富強」に及んで、本来の富国とは何かを考える。「食足るこれを富と言ひ、兵足るこれを強と謂ふ」のだが、民心を離れた富や兵には、本当の力がないのではないか。そんな浮薄なものは、さらに富強なる外力がやってくれば、たちまち崩れ去ってしまうようなものだ。われわれは早々に本邦の危機を認識すべきである‥‥云々。

こういうことを大弐は綴ったのである。驚くほどにラディカルだ。儒の先賢に従う見解ばかりではなく、徳川日本が貪っている問題にひとつずつ端正な刃を突き付けている。迂闊にも、ぼくは『柳子新論』がここまで日本社会論に踏み込んでいるとは思っていなかった。

松陰が瞠目したのは当然だろう。しかし、あれほど万巻の読書に熱中していたその松陰さえ、黙霖に勧められるまでは『柳子新論』を知らなかったのである。まして大弐の同時代、『柳子新論』は版元によって刊行されていなかった。僅かな志士たちが写し書きを回して読んだ程度で、大弐自身もこれを広く喧伝などしなかった。

大弐自身も理念は綴ったが、草莽の志士の反逆を煽っているなどとはつゆとも感じていない。そこへ転がりこんできた者がいた。一人は藤井右門、もう一人を龍造寺主膳という。二人とも宝暦事件で連座されるはずだったが、巧みに逃げた者だった。二人は逃亡先から大弐を頼ってきて、そのまま居候をした。しかし、この二人が身近かにいることになったことは、その後の明和事件で大弐が告発される誘因になったのである。

藤井右門は越中の射水(いみず)の出身で、都に上ると親戚の下級の公家を頼って公卿たちの家に出入りするようになり、皇学所(公家が日本の国の始終を学ぶ学問所)の教授方になった。やがて八十宮吉子内親王(霊元天皇の第十三皇女)の御家司(ごけいし)に抜擢されるにいたり、そこで竹内式部の教えに染まっていったという経歴の持ち主だ。宝暦事件のときは式部の近くにいたので当然に連座させられるはずだったのだが、巧みに逃げた。

龍造寺主膳は肥前の生まれで、本名を渋川貫之という。のちに諏訪に住んで天龍道人なども名のり、数々の漢画ふうの花鳥水墨画(とくに鷹図や葡萄図が有名だ)をのこしたので、美術史ではこちらの名望のほうがよく知られている。たしか何かの絵が「なんでも鑑定団」にも出品されていたように憶う。

その龍造寺は京都に出たときに尊王派の連中と出会って青蓮院宮尊英に仕え、その縁で竹内式部の門をくぐった。それとともに真言密教の修行に耽って、妖しい密呪をつかうようにもなっていた。宝暦事件では京都を逃れて肥前に戻っていたのだが、そこへ右門が訪ねてきた。二人は式部失脚のあとは、山県大弐殿に頼りたいと申し合った。

こうして大弐はこの二人を身近に置いたまま、『柳子新論』に綴った内容のそこかしこを八丁堀に開いた柳荘塾などで語りはじめたのである。聞き手によっては、これを危険思想とみなして密告をする者がいてもおかしくなかった。

天龍道人画

大弐にとって気になるのは、重追放された竹内式部のその後の動向である。宝暦11年(1716)、かねて念願だった伊勢参りをするため畿内へ旅立つことを決めた大弐は、これを機会に伊勢の在家町に逼塞している式部を訪ねることにした。13歳の年上だから49歳になっているはずだ。

初対面だったが、式部は大弐を歓待した。数日を寓居で過ごすうち、二人の話が深まっていくのは尊王論と放伐論だったようだ。大弐は甲府の酒折宮が荒廃しているので、それを改修してヤマトタケル尊の顕彰碑を建てたいのだという計画を話した。式部は大いに賛同して、それなら京の土御門(つちみかど)の泰邦殿を頼られるといいと言って紹介状を書いてくれた。

大弐が土御門家を訪ねると、当主の泰邦は大弐の話を聞きながら「こんな御仁がいたとは驚いた。式部殿以上だ」と言って、すぐさま大弐に式部を継ぐ思想があることを見抜いた。見抜いたうえで、気にいった。そこで、これからは「大貳」(これまでは山県貞昌だった)を名のるように奨め、さらに陰陽師関東三十三ケ国惣司の役目を与えた。これはいわば“陰陽道の関東管領”のようなものにあたるのだが、おそらくは名ばかりの職名である。けれども大弐は初めて朝廷の廷臣になって、どこか晴れがましい気分になっていた。

江戸に戻ってからの大弐の講義はだんだん絶好調になる。諸藩の江戸詰めの武士たちも柳荘塾に聞きにくるようになった。なかに上野国小幡織田家の家老、吉田玄蕃がいた。まだ31歳だったが、藩政改革をしたい、国を変えたいという情熱に充ちていた。玄蕃は大弐には清新な国防論があることを感じていた。実際にも大弐には『警世兵談』『測海方考』といった兵学論や海防論についての著述があった。

将軍の世は明和になった。翌年は東照権現家康公の150回忌にあたる。幕府は日光街道の大整備のため、従来の伝馬制(公用のために宿場ごとに人足50人、馬50頭を備えておくという制度)に加えて、助郷(すけごう)を命じた。近隣の村々に無償の労役を提供しなさいというものだ。

この苦役に等しい命令に対して一部の農民が騒ぎはじめ、またたくまに百姓一揆の騒動となって関東一円に広まった。一揆に参加したのは20万人とも30万人ともいう。いわゆる「伝馬一揆」である。

この一揆について、山県大弐殿は早くからこのことを予想していたという噂が広まった。伝馬一揆を予想したのではなく、こんな状態の治世が続けば、農村のほうからおっつけ改革の狼煙が上がるだろうと言っていたのだろうが、それがまことしやかな陰謀幇助を公言していたように流言飛語されたのである。

この声はやがて幕閣にも届いた。そこへ町奉行所が手に入れたという『柳子新論』の写本も届いた。さらに、大弐の信奉者とおぼしい吉田玄蕃が小幡藩の改革をしようとしているという話がそこにまじってきた。伝馬一揆の鎮静に業を煮やしていた老中たちも、これは詮議するべきところかと若年寄や南北の奉行を呼んだ。しかし、北町奉行の依田政次は「大弐の思想は取るにたりぬ妄想で、さまざまな学問の寄せ集めにすぎません」と言う。老中らは取り調べするまでもないだろうと判断した。

百姓一揆の発生場所

大弐は柳荘塾以外でも、請われれば講義をしていた。あるとき駒込の高林寺の書院が使えるようになった。高林寺は小幡藩織田家の菩提寺であったので、玄蕃が交渉をして使えるようにしたようだった。

大弐は高林寺では兵学を語ることにした。あるとき藤井右門が大弐の代理で話すことになったのだが、ここでたいそうな脱線が生じた。先生(大弐)は千代田城を攻める方法や甲府城を攻める方法も考案されている。それはこれこれこういうものだなどと喋ったのである。話を聞いた高林寺の僧の梅叟が仰天し、これを小幡藩用人の松原群太夫に伝えたため、藩での内訌が始まった。ただちに玄蕃がかかわっていることがあきらかになり、藩邸に拘禁された。

これで大弐の門下生に動揺が出る。日頃から玄蕃や右門や龍造寺の跳ね上がりが気にいらなかった者たちが、かれらに吠え面をかかせたく、ちびた工作をするようになった。そのうち、玄蕃や右門に謀反の意図をもった連判状があるとすれば、失脚は免れないだろうという浅知恵がまとまった。さっそくニセの連判状がつくられ、ざっと20人に及ぶ名を書き連ねた。京都の公卿や竹内式部の名まで入れた。

連判状は奉行所に差し出され、評定される。老中らはざっと目を通してこんなところに幕府転覆の陰謀があるとはとうてい思えなかったのだが、ともかくも筋を通すために大弐らに対する内偵をすることにした。

事情を知った大弐にとっては笑止千万だ。とうていこんなことでお咎めがくるとは思えない。実際にも、詮議はうやむやになったままとなる。

ところが明和4年2月18日のこと、北町奉行の三井伴次郎という与力が捕り方を引き連れて柳荘塾を取り囲み、「不審の筋があるゆえ召し捕りに参った」とやったのである。理由はわからない。先駆けの功がほしかったのだろう。こうして関係者30人近くが捕縛されたのだが、それでもその多くは証拠不十分で放免とみなされた。ただ大弐だけは牢に三カ月近く止め置かれた。審問中の右門は獄中で死んだ。

8月半ば、突如として「山県大弐斬首」の判定が下された。なぜそうなかったかもまったくわからない。老中の阿部正右が詮議資料のすべてを焼き払ったからだ。その理由もわかっていない。

これが明和事件の顛末である。ふつうに説明すれば、小幡藩織田家の内訌に端を発したお家騒動の鎮圧に、山県大弐の謀反計画が捏造されたということになる。まことに腑に落ちる事情があまりにも乏しいフレームアップだった。

しかしながら、大弐は斬首されてしまったのである。まだ壮年まもない43歳だった。連判状に名を記された竹内式部は八丈島に遠島される沙汰となり、護送中に病いに倒れたため上陸した三宅島で亡くなった。享年56歳だった。不思議な怪人、龍造寺主膳はなぜか逃げおおせたようだ。

かの宇都宮黙霖はどうなったかというと、その後も風来して『柳子新論』を広め、あげくに安政の大獄で連座させられた。聾唖というハンディから処刑は免れ、74歳で病死した。

いったい宝暦・明和事件とは何だったのか。おそらく日本史家はこの事件をいまなお総括しえないでいるように思う。ろくなエビデンスがないからだ。

かえって、在野の福地桜痴の『山県大弐』(明治25年・春陽堂)、飯塚重威の『山県大弐伝』(昭和18年・三井商会出版)、すでに紹介した市井三郎の『近世革新思想の系譜』や『思想からみた明治維新』、最近の平賀泥水『山県大弐と宝暦・明和事件』(平成25年・日吉埜文庫)、江宮隆之の『明治維新を創った男 山縣大弐伝』(平成26年・PHP研究所)などが、なんとか推理を重ねた事情を組み立ててきたばかりだ。

しかし思想史としてのこの事件は、日本思想史上の、とりわけ幕末維新に向かっての、きわめて重大な「負の力」をもったのである。ただ、そのことをごっつく掴まえるには、ぼくもここはいったん山崎闇斎や浅見絅斎のことにまで引き戻って説きおこさなくてはならない。それは後日の千夜千冊を待たれたい。

議論すべきは、『柳子新論』「利害」の章に「苟(いやしく)も害を天下に為す者は、国君と雖も之を罰し、克たざれば則ち兵を挙げて之を討つ。故に湯の夏を伐ち、武の殷を伐つ、また皆その大なる者なり」とあるところを、さて、どう読むかということである。

⊕ 柳子新論 ⊕

∈ 著者:山県大弐

∈ 訳注者:川浦玄智

∈ 発行者:川口昭男

∈ 発行所:株式会社岩波書店

∈ 印刷:三秀舎

∈ カバー:精興社

∈ 製本:中永製本

∈∈ 発行:1943年6月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 解題

∈∈ 山県大弐伝

∈ 正名 第一

∈ 得一 第二

∈ 人文 第三

∈ 大体 第四

∈ 文武 第五

∈ 天民 第六

∈ 編民 第七

∈ 勧士 第八

∈ 安民 第九

∈ 守業 第十

∈ 通貨 第十一

∈ 利害 第十二

∈ 富強 第十三

∈∈ 注

⊕著者略歴 ⊕

山県 大弐(やまがた・だいに)

1725生まれ。江戸時代中期の儒学者、思想家。野沢氏の出自。名は昌貞。字は子恒。通称を軍事のち大弐と称した。1767年(明和4年)江戸幕府に対する謀反などの罪で山県大弐、藤井右門、兄の昌樹らが捕えられ処刑された倒幕思想の先駆けとなる明和事件を起こした。幕府に対し最期まで大義名分を説き王政復古を唱えたとされる。