本を読むとは、むろんどんな本を読むかということに左右はされるけれど、本来はつねに社会変革の風を孕むものなのである。日本の場合、その源流にのひとつに徳川社会での会読という格闘がかかわった。共読、おおいに結構な出来事だった。ちなみにたいへんありがたいことに、ぼくのテキストを会読したり輪講してくれているグループが各地にいる。

たんに本を読むということなら、読書の仕方はいろいろあっていい。摘まみ読み・拾い読みもいいし、速読・淡読・耽読もいい。乱読・とばし読み・数冊同時読みなどもある。マーキング読み・書き込み読み、あるいはジグザグ読み・段々返し読みもある。まあ、なんでもありだ。

ぼくはこの歳に至るまで縁あって、本とはけっこう付き合ってきた。本を読み、本をつくり、本を編集し、本を書き、本を書店や図書館の棚に並べ、本についての感想もそこそこ綴ってきた。いずれも一定の作業など、ひとつもない。本は千変万化の賜物なので、こちらものべつ変容を迫られるからだ。このように本の術にかかわることは「ブックウェア」というふうに呼べる。

このうちの読書の仕方はどうだったかというと、相手にする本が何か、そのときの自分のコンディションはどうかという観点で、読み方自体をいろいろ変化させてきた。本によっては数冊同時読みやとばし読みのほうが、かえって読めるのだ。目次読書、要約読書、図解読書などに凝ったり、若いときは逆読に耽ったりしたこともある。逆読とは後ろのページからパラグラフごとに読んでいくというもので、これはシュタイナーからのヒントだった。臨機応変ならぬ「臨本応変」だ。そのうち鎖読、絆読、彎読などの、

自分なりの極まりを見いだしたりもした。しかし、だれかと一緒に本を読むということになると、話がちょっと異なってくる。

→ 松岡正剛『多読術』(ちくまプリマー新書)

松岡正剛ほか『松丸本舗主義』(青幻舎)

『松丸本舗主義』松岡正剛(2012)の口絵より

丸善とのコラボレーションによってつくられた松丸本舗は、松岡正剛のブックウェアの方法論が凝縮した書店。※惜しまれながら2012年に営業を終了した。

読書会をするのはべつだん難しいことではない。ミステリーファンや村上春樹ファンがそうしているように、好きな作家の小説をみんなで読み合って感想を持ち寄るということもあるだろうし、短歌や俳句の結社が一冊の歌集や句集を読み合うということもある。大学の授業やゼミで、一人の教授者のもとに課題図書をみんなが少しずつ読むということは、ごくごくふつうだ。

何人かが寄り合って一冊の本や数冊の本を読み合うというのは、けっこう実感知が高まる。やってみればすぐに感じるだろうが、アタマやカラダに入りやすくもなる。読み方も理解も動的になるからだ。歴史的には読書行為は長らく「音読」の時代があって、そののちに「黙読」が広まったわけだけれど、いまもって声を出し合うのはかなり有効だ。空海はそのことを「内声の文字」が動くと言った。

読書というもの、本に入って本から出てくるものだ。入ってばかりいるのもいいが、それだけでは過食症や偏食になる。入って刻印し、出て刻印する。とくに出てくるときの即刻の編集が読みの要訣になる。ただし一人で読んだ本を思い出す(再生してみる)には、いささかコツがいる。それを何人かの会話の声がその場で伴奏してくれると、思いのほか読みが「描かれたもの」(山水画)のようになって忘れがたくなる。ぼくはいつしかこういう読み方を「共読」と呼ぶことにした。

→ 松岡正剛・イシス編集学校『インタースコア』(春秋社)

前田愛『近代読者の成立』(岩波現代文庫)

編集工学研究所と帝京大学の読書推進プロジェクト「共読ライブラリー」、ワークショップを始め様々な「共読」体験を提供する

(上)帝京大学内 共読ライブラリー(下)ワークショップ風景

江戸時代後期に「会読」というグループ共読法が広まった。正味の読書力を鍛える方法だ。江戸時代の知識人のあいだでは「読書すること」がそのまま学問することそのものだったので、メンバー間で読み合うという学習読書が工夫されたのである。藩校や私塾で採用された。

それに日本には科挙がなかった。中国や朝鮮では官僚になって「上下定分の理」をまっとうするには科挙を受けるしかなく、そのことによって儒学的読書術が知識人全般にくまなく発達したのだが、科挙のない日本ではそういう必要がなく、とくに徳川時代は社会構成そのものが「上下定分の理」だったので、学問や学習はその柵とは別のところでやればよかった。そこで私塾や藩校や郷塾は相互に読書力を鍛えるようになった。そのエンジンになったのが会読だ。

前田勉が本書でその「会読の時代」を詳しく案内した。前田には『江戸後期の思想空間』(ぺりかん社)という本があった。角川源義賞をとった。18世紀日本の知的連鎖ネットワークを如実に見せてくれた中村真一郎の『頼山陽とその時代』(ちくま学芸文庫)をさらに拡充したような本だった。本書の前身にあたる。

→ 鈴木俊幸『江戸の読書熱』(平凡社選書)

今田洋三『江戸の本屋さん』(平凡社ライブラリー)

前田勉『江戸後期の思想空間』(ぺりかん社)

江村北海の『授業編』(1783)に、「書ヲヨムニ、我独リ読ムガヨキカ、人ト共ニヨミテ、世ニイフ会読スルガヨキヤ」という興味深い問いが扱われている。「独読か、会読か」というのだが、北海のような儒者がこのことを話題にするくらい、この時代では「世ニイフ会読」という読書の仕方が知られていた。

会読は私塾や郷学塾や諸藩の藩校でおこなわれていた共同読書法あるいは共同学習の方法で、もっぱら漢学や蘭学や国学のために発案工夫されてきた。おおむねは講者一人のもとに10人くらいの学習者が1グループとなって、その日の読み手の順番に従ってテキストの当該箇所を読み、その内容や意図を短く講義する。他のメンバーは質問をしたり疑義を挟んだり、要約を試みる。講者も適宜コメントをするけれど、強い指導はしない。やわらかに指南する。

こういうものだが、講者が理解の指導を指南程度にとどめているところが特色で、そのかわり参加者は「順次講義ヲナシ、互ニ難問論議シ、其疑義ニ渉ル」ことをめざす。「審ナラザルトコロ」だけを講者が指南する。参加者が全員議論をするので「輪講」とも言った。

→ 武田勘治『近世日本 学習方法の研究』(講談社)

辻本雅史『思想と教育のメディア史』(ぺりかん社)

江村北海の著書『授業編』(左)、『日本詩篇』(右)。日本詩篇は岩波文庫で読むことが出来る。

江村北海(1713 – 1788年)は、江戸時代中期の儒者、漢詩人。福井藩の儒者・伊藤竜洲の子。

江戸時代の私塾や藩校には、読み方をめぐる定番の学習読書のやりかたがあった。だいたいは「素読→講釈→会読」という3段階になる。

「素読」は、漢文テキストの意味をいちいち問わずにまずは声を上げて文字を読み習っていく。指導者役の先生が字突き棒で一字一字をさしながら、復唱させる。返り点によって読み下しをしていくので、句読とも誦読とも言った。諸生(生徒)は暗誦ができなければ前に戻ってリピートさせられる。つまりは丸暗記学習法である。寺子屋の上級向けでもやった。『大学』→『論語』→『孟子』→『中庸』の順に読むことが多い。四書がおわれば五経に進む。それが一般的だったが、江村北海は初心者や子供はわかりやすい『孝経』から始めるのがいいだろうと言っている。テストもあった。福山藩の誠之館では年3回の句読考試をした。

2段階目の「講釈」は、指導者がテキストの一節あるいは一章ずつを講解するという口頭一斉授業である。講者が読みの要訣を明示することに力点がある。神儒を合わせた垂加神道を提唱した山崎闇斎が厳格なやりかたで講釈を徹底して、多くの崎門派を輩出したので有名になった。

藩校では、講釈による読書基礎力を15歳くらいまでに身に付けるように奨励された。やがて町人や農民がこの基礎力をほしがった。そこで石田梅岩は参加自由の講釈で「心学」を説き、これを弟子の手島堵庵が「道話」として広めた。金沢藩の明倫堂の初代の藩校教授となった新井白蛾は自分で書いたテキスト『老子形気』をつかって人気を博した。豊後出身で京都で神官も務めた増穂残口の講釈は神道と艶道(色っぽい話)をまぜた巧みな講釈をして、2400人が集まったという記録がのこる。

しかし伊藤仁斎や荻生徂徠はこうした講釈の流行を咎めた。月並な講釈や俗釈を広げすぎると、聴講者一人ひとりが自分で思いをめぐらし、自分で考えていくことが希薄になってしまうことを批判した。徂徠は「東を言われて西について納得する」ような力こそが学習だとみていた。『訳文筌蹄初編』には「今時ノ講釈」の害を10項目にわたって挙げている。

こうしてここから転じて、しだいに独特の会読の工夫がされることになる。この読書方法が古文辞学や古学といったスタイルで「儒学の日本化」を生み、そこに国学が生まれていく原動力も準備された。日本儒学や国学は「江戸の会読ブックウェア」が生んだものだったのである。

→ 伊藤仁斎『童子問』(岩波文庫)

高橋敏『江戸の教育力』(ちくま新書)

講釈をする石田梅岩

「会読」は、所定のテキストを一堂に会した10人程度のメンバーが読み合わせて相互に理解を深めていく。疑義を挟み、意見を交わらせるようにもする。

浜松藩の経誼館の学則は「会読輪講は、須らく力を極め問難論及すべし」と明記し、問難の論及を重視した。伊勢の久居藩校では「会読予メ其書ヲ熟読シ、其議ヲ尋思シ、疑義アレバ紙箋ヲ貼シ、会ニ臨ンデ諸先ニ質問スベシ」と促し、明倫堂の学則でははっきり「会読之法」という用語を銘打った。

もっぱら漢学学習のために発達したが、賀茂真淵の教えをいかして始まった本居宣長の鈴屋では国学のために、福澤諭吉たちが学んだ緒方洪庵の適塾では蘭学のために、それぞれ会読が励行された。

前田勉は会読には、①相互コミニュケーション性、②対等性、③結社性の3つの特色が顕著だったと書いている。①相互コミニュケーション性としては、小田急を創始した利光鶴松が団坐(車座)になることを奨励していること、②対等性については、久米邦武が記録をのこしているのだが、佐賀藩の鍋島閑叟が弘道館における会読にかなり上下を問わないことを求めた。少し意外なのは③結社性で、すでに集まっているグループがなぜ結社化をはかるかというと、これは会読の体験者がそれぞれ自立したグループになっていくことをいう。太宰春台や青地林宗のもとでは同志会や社中や社がつくられ、日田の咸宜園でもいくつかの結社が派生した。5人の日新社、4人の廻瀾社や必端社や三省社、3人の克己社などだ。

やがて町人たちが好みの読書会をもつ「連」も生まれた。それらは血縁や地縁を逸脱する自由なネットワークやサロンを形成した。

→ 利光鶴松『利光鶴松翁手記』(小田急電鉄)

田中優子『江戸はネットワーク』(平凡社ライブラリー)

福田アジオ編『結衆・結社の日本史』(山川出版社)

井上蘭台(林鳳岡の門人)が「書ノ会読スルト云フ事、中華ニテハ決シテナシ」と言ったと、岡山藩士の湯浅常山が『文会雑記』に書いている。中国では会読の習慣がなく、日本で独自に徂徠先生が始めたものだというのだが、これはアテにはならない。

日本でも仏門や五山では似たことがあったとおもわれる。それなら、今日認められる会読の原型をつくったのが誰かといえば、おそらく仁斎と徂徠だ。仁斎は京都堀川の自宅に同志会をつくって五経の会読をした。同志会は寛文元年(1661)に始まっているから、そのころ思いついたのだろう。『古学先生文集』には同志会の会読の仕方が説明されている。

会長のもと諸生全員が拝礼し、講者が前に出てきて書を講ずる。それぞれが論講して次の講者に移る。頃合をみて会長が策問と論題を出して、諸生がこれを論策する。これらのプロセスで「経要を発明」したと感じられたところはノートをしておいて、後で本にまとめる。同志会式とか品題式と呼ばれていたようだ。

徂徠の蘐園学派での会読はのちのちまで会読のプロトタイプになった。「会読の初めは徂徠より始候」と言われてきたほどだ。徂徠においては、学問は一人でするものではない、師や仲間とともにするものだという認識が徹底されていたのである。太宰春台も学問には「講習討論の友」がいることが必須であると言っていた。それが「東を言われて西を納得する」ということだ。

徂徠はまた「訳社」をつくって、漢語翻訳のグループワークをすることを奨励した。訳師には岡島冠山(長崎の通事)、荻生北渓(徂徠の実弟)、井伯明が立ち、そこに会員が加わって「俗をもって雅を乱すを許さざるなり」という方針を貫いた。ぼくも同時通訳グループ(フォーラム・インターナショナル=木幡和枝代表)を十年近く預かったことがあるのでよくわかるのだが、翻訳や通訳は水準が高くなければ意義がない。よほど注意をしていないと、すぐにありきたりになる。それでは「俗をもって雅を乱す」ことになる。日本のような国語が特別な国では、ここをどう踏んばるかがしごく重要なのだ。

→ 石田一良『伊藤仁斎』(吉川弘文館)

石崎又造『近世日本に於ける支那俗語文学史』(清水弘文堂)

吉川幸次郎『仁斎・徂徠・宣長』(岩波書店)

蘐園諸彦会讌図

会読は蘭学や国学でもとりくまれた。蘭学は翻訳学習とともに発達する。とりわけ前野良沢や杉田玄白らによる『解体新書』への取り組みによって大きく前進した。この翻訳作業にあたっては、良沢の家に集まって4年間にわたる会読がおこなわれていた。玄白はそれを「会業」ともいっている。

蘭学第2世代の大槻玄沢も、長崎で通詞の本木良永にオランダ語を習って江戸に戻ると、芝蘭堂で会業を始めた。第3世代の青地林宗の同志会も、緒方洪庵が適塾で始めた蘭学教授法も、輪講や会読だった。

国学では、賀茂真淵の県居門のメンバーが『源氏』などの古典会読をした。江戸十八大通の歌人でもあった村田春海は19歳のときに参加した。そこで「人の悪口は鰻より旨し」という味をおぼえたようだ。悪口とは問難の批評のことだ。真淵を師とした宣長は、晩年になると会読には批判的になっていった。『玉勝間』では会読よりも講釈のほうが深い勉強にはいいと言っている。会読で「あげつらふ」ようになるとダメになるというのだ。それよりも「師の説になづまざる事」が重要だと言った。このクリティシズムは平田篤胤にも継承される。

→ 池田逞『青地林宗の世界』(愛媛県文化振興財団)

田中康二『村田春海の研究』(汲古書院)

山中芳和『近世の国学と教育』(多賀出版)

前田勉『近世神道と国学』(ぺりかん社)

『蘭学事始』の翻訳をめぐって、燭台の下で討論する杉田玄白、前野良沢、中川淳庵

藩校は諸藩の藩士の子弟が学ぶところだ。藩黌、藩学、藩学校などとも言われた。将軍から1万石以上の石高が与えられた領分や家中のことを「藩」というのだが、徳川時代を通じて260藩ほどがあった。その藩内で、『日本教育史資料』に出ている藩校は約240校に及ぶ。そのうち輪講と会読の両方を採用していたのが70余校で、輪講だけがされていたのがやはり70余校ほど、会読だけに集中していたのが30校だったらしい。けっこう多い。

なかで一番早く会読を採用したのは熊本藩の時習館だ。時習館は名君と謳われた細川重賢が宝暦5年(1755)に創設し、学寮の堀平太左衛門と侍講の秋山玉山がカリキュラムを組んだ。重賢は玉山に「一所に橋をかけぬやうにして向うの河岸に渡しくれよ。川上の者は川上の橋を渡り、川下の者は川下の橋を渡り行かば、其者共廻り道ないに才能をなすべし」と暗示的に申しわたしたらしい。なかなか含蓄がある。熊本は「人才」の育成にたいへん熱心で、この特色は幕末維新をへて横井小楠やジェーンズの英語教育や徳富蘇峰にまでつながっている。

時習館に次いだのが福岡藩の2つの藩校だ。西学問所の甘棠館は亀井南冥の私塾蜚英館でやっていた会読を転用し、東学問所の修猷館は藩儒筆頭の竹田定良が館長として組み立てた。

先頭を切って奮闘したのは九州勢だったが、あとは目白押しだ。細井平洲が初代督学となった尾張藩の明倫堂、学頭新井白蛾・督学細井平洲がつくった加賀金沢藩の明倫堂、浜松藩の経誼館、六浦藩の明允館、相馬中村藩の育英館、林述斎や佐藤一斎を輩出した美濃岩村藩の知新館、彦根藩の稽古館、会津藩の日新館というふうに、連打されていった。藩校名には、それぞれ思いを込めたネーミングがなされた。

ほかにもユニークな藩校は少なくない。庄内藩の致道館、鳥取藩の尚徳館、副島種臣・大隈重信・佐野常民・江藤新平を生んだ佐賀藩の弘道館、高崎藩の文武館、長岡藩の遷善閣、島津重豪が開いた薩摩藩の造士館、龍野藩の敬楽館、水戸藩の徳川斉昭が創設した弘道館、白河藩の修道館、幕末を飾った長州藩の明倫館や有備館などなど。ぼくは藩政にも藩校にも魅かれるものがある。

近世日本にこれだけの学校が地域に偏重することなく設けられたのは、世界の教育史のなかでも特筆されていい。家光までの武断政治が文治政治に転換してから各地の藩校が設立されていった。最初の藩校は池田光政による岡山藩藩学(寛文9年)だった。ただし、教授内容は限られていた。残念ながらリベラルアーツ全般とはいえない。幕府が寛政2年(1790)に半官半民だった林家に朱子学(朱子が規定した儒学)以外の学問をすることを禁じて以来(いわゆる「寛政異学の禁」以降)、全国の公共施設はもっぱら朱子学中心になっていったからだ。

ちなみに、会読が藩校の主要カリキュラムになったことで、藩校の建築構造が変化した。講釈のための講堂中心から会読にふさわしい小教室型になった。これで藩校の教室数もふえた。このことはその後の近代日本の学校施設の設計方針として引き継がれていく。今日、日本の学校教室の設計思想とデザインにはそれほど見るべきものがないようにおもうが、たまにはフランク・ロイド・ライトと遠藤新の自由学園や、クリストファー・アレグザンダーの盈進学園東野高等学校などを見てみるのもいいのではないか。

→ 沖田行司『藩校・私塾の思想と教育』(日本武道館)

ロナルド・ドーア『江戸時代の教育』(岩波書店)

石川謙『日本学校史の研究』(小学館)

石川松太郎『藩校と寺子屋』(教育社歴史新書)

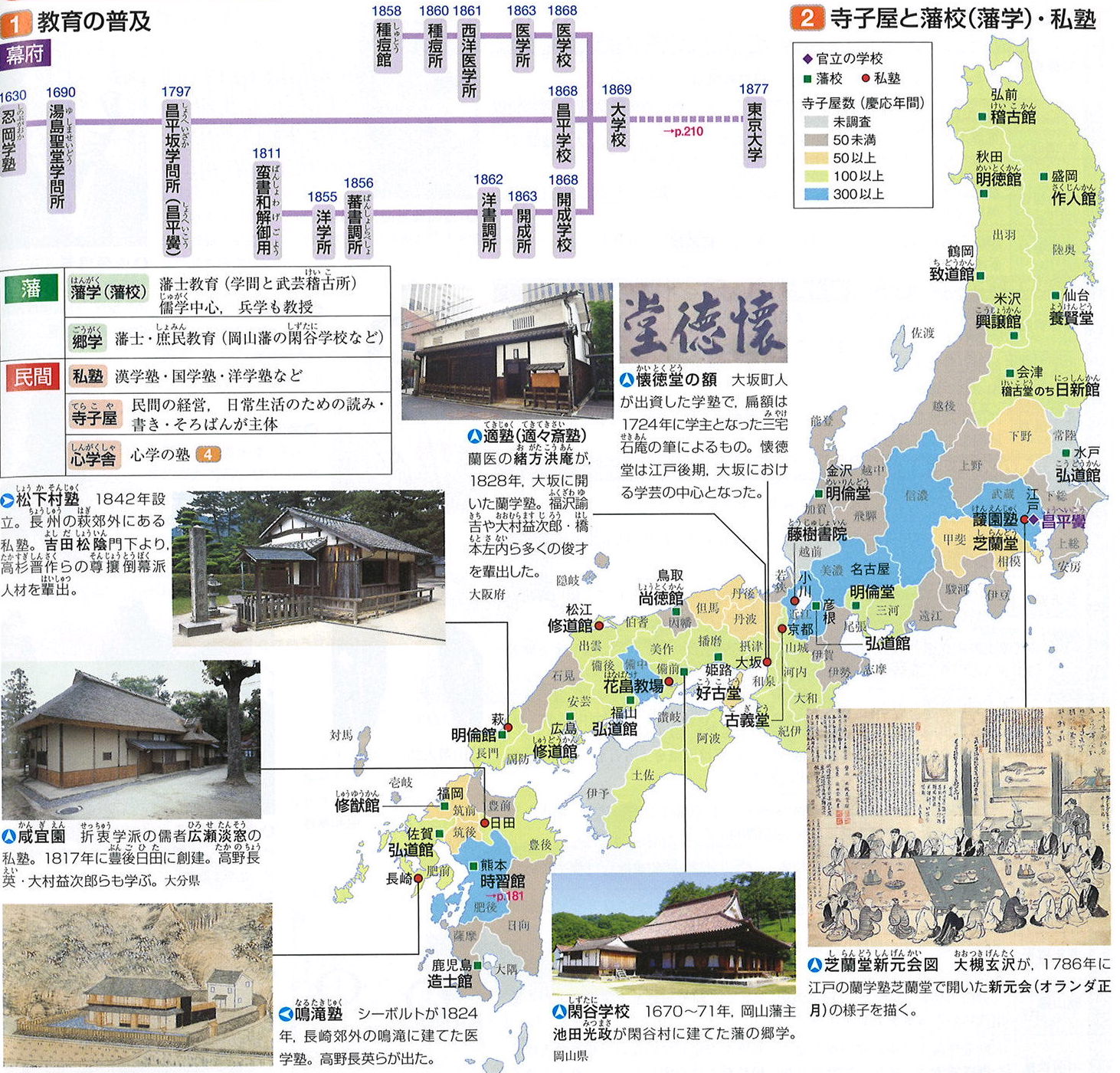

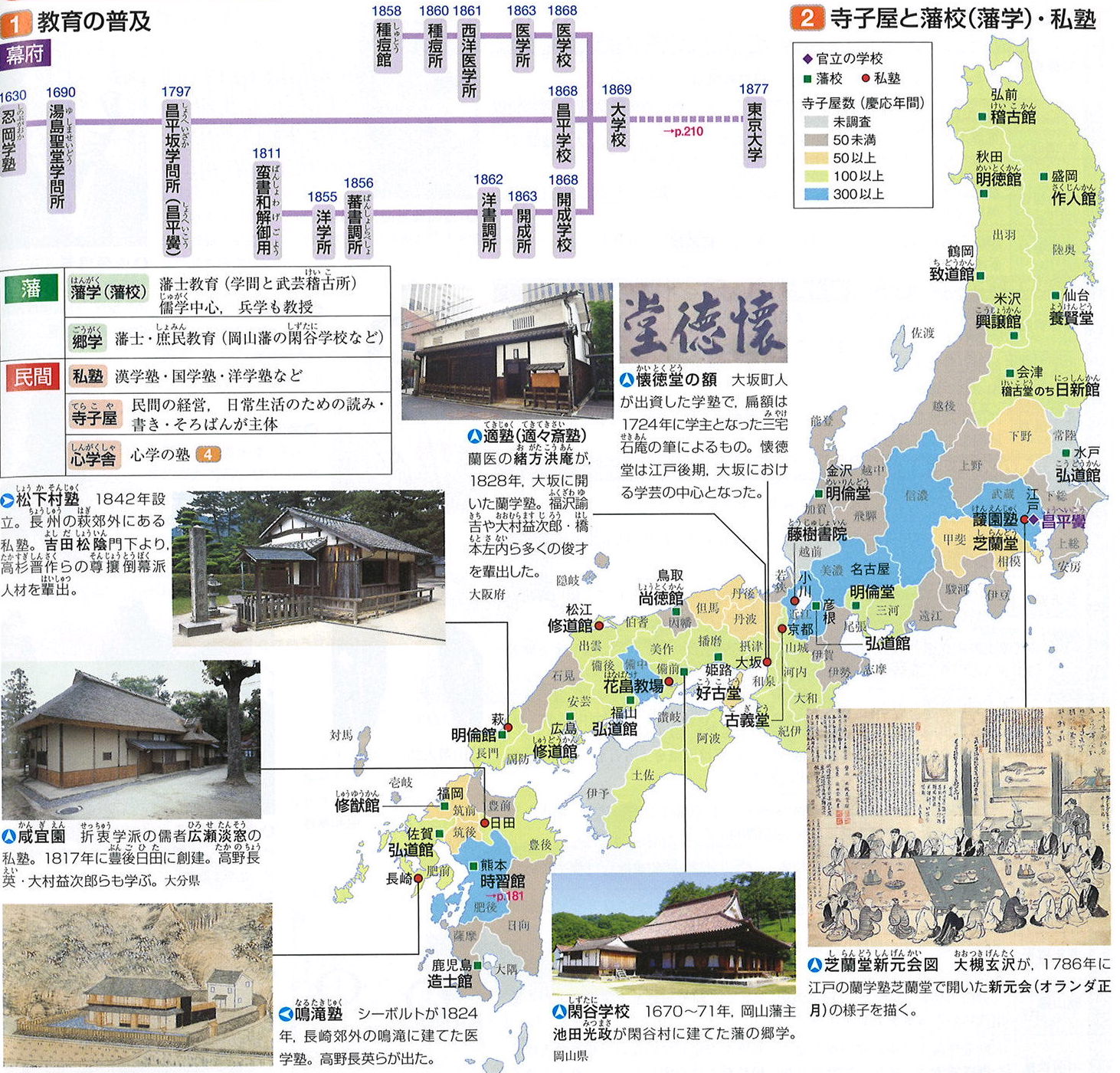

寺子屋と藩校・私塾のマップ

『要説日本史図録』(山川出版社)p189より

ぼくは長らく懐徳堂に関心をもってきた。大坂の有力町人の三星屋・道明寺屋・舟橋屋・備前屋・鴻池という「五同志」が創設した私塾だ。三宅石庵が学主に迎えられた。享保11年(1726)に将軍吉宗から公認されて官許の学問所になったが、懐徳堂は一貫して私塾であって町人だけがかかわった。だから「町人の学校」と言われた。富永仲基、山片蟠桃、草間直方など時代を先駆けた批評精神の旺盛な異才が輩出したが、かれらはいずれも町人だった。

私塾のほうは藩校にくらべると、それなりに自由だ。独自の学習法も工夫された。広瀬淡窓の咸宜園には「三奪」がある。「其の父の付くる所の年歯を奪ひ、其の師の与ふる所の才学を奪ひ、君の授くる所の階級を奪ふ」というもので、父と師と君のいずれからも自由になって学習をしなさいというのだ。すばらしい。淡窓は「奪席」も奨励した。

仲間の才能のよさを知り、それを追い抜け、その知を奪えと言った。文章の訓練もさせた。指示されたお題を線香2本が燃え尽きるまでに200字の漢文で書かせたり、線香3本で詩文をつくるということをさせた。「試業」と名付けられていた。

小集団研究所を主宰してきた上田利男の『夜学』を紹介したときにも触れたのだが、但馬聖人と噂された池田草庵の青谿書院では、とくに「掩巻」と「慎独」を試みた。掩巻は本を少し読んだらそこでいったん頁を伏せ、いま読んだばかりの中身をあらためて味わってから次に進むという読書法だ。ぼくはけっこう真似させてもらった。慎独は他人を欺かないようにするのは当然だが、読書によって学問するには「自分を欺かないようにしなさい」というものだ。これも心にしたいことである。

先だって13年ほど続けてきたハイパーコーポレート・ユニバーシティの塾生30人を連れて、大阪の適塾跡を訪れた。ドミニク・チェンも一緒だった。適塾は緒方洪庵が天保9年(1837)に開いた蘭学塾で、大村益次郎、福澤諭吉、大鳥圭介らが学んだ。開塾25年で3000人近い門生が出た。ことごとく熱心だったらしく、諭吉は自慢して「六かしいければ面白い」「緒方の書生はちょいとも学問を怠らなかった」と『福翁自伝』に書いている。そうなのである。江戸の私塾は慎み深くて頑丈で、その精神はすこぶる戦闘的だったのである。

→ 海原徹『近世私塾の研究』(思文閣出版)

テツオ・ナジタ『懐徳堂』(岩波書店)

上田利男『夜学』(人間の科学新社)

梅渓昇『緒方洪庵と適塾』(大阪大学出版会)

適塾に訪れたハイパーコーポレートユニバーシティの面々とドミニク・チェン氏

幕末が近くなると、藩校や私塾のなかに徒党を組む者があらわれる。後期水戸学の時期にさかんになった。水戸藩の会沢正志斎が『新論』を、藤田東湖が『回天詩史』を書いて、この機運が爆発し、いわゆる尊王攘夷思想と国体思想が躍り出た。

水戸がこんなふうになったのは、水戸光圀が旗を振った『大日本史』執筆編集の集団的継続力をもっていたことと、東湖の父の藤田幽谷が会読をしていたことが、スプリングボードになっている。幽谷は天明8年(1788)15歳のときに、水戸の彰考館の総裁だった立原翠軒のもとで学んでいた小宮山楓軒とともに会読をしてめざめた。息子の東湖は天保期に、徳川斉昭が開設した藩校・弘道館の建学の主旨を書き、忠孝一致・文武一致・学問事業一致・神儒一致を謳った。幽谷・東湖は私塾の青藍舎を、正志斎は南街塾の私塾を開くことも許されている。この家塾の二重性から徒党や結党や朋党の機運が出てきたとおぼしい。

こうした機運をいちはやくキャッチして動いたのが、若き吉田松陰である。松陰は「横議」「横行」「横結」の重要性を感じ、佐久間象山のところに行ったり、東湖や正志斎に会うために水戸を訪れたりした。このことによって、これまで各地の藩内で煮詰まっていた内発的な会読が一気に外に向かい、さらには会読の「横議・横行・横結」による藩士の異種配合型ネットワークが生まれていった。幕末のダイナミズムは「横」がつくったものだった。

松陰の読書観には新たなものも芽生えている。本がもたらすところと行為におこすべきところを合致させていくという読み方をした。「書は古なり。今と同じからず。為と書と何ぞ能く一々相符せん」と述べている。「書」と「為」(行為)を合致させようというのだ。陽明学の「知行合一」っぽい。

藤田父子や松陰が火を付けた機運は、憂国と改藩の志士を育み、熊本藩の時習館から飛び出した「横議・横行・横結」や、福井藩の松平春嶽から橋本左内のほうに及んだ「学政一致」になっていった。熊本では横井小楠が『近思録』を会読しつつ結束して実学党の形成に動き、「国是七条」の草案では春獄の構想とも結びついた。ともかく幕末の志士たちはよく読み、よく行動した。

→ 藤田省三『維新の精神』(みすず書房)

源了圓編『江戸の儒学』(思文閣出版)

松浦玲『横井小楠』(ちくま学芸文庫)

本書が案内した会読の思想史は、近世読書の思想史であり、もっとわかりやすくいえば、治世や世直しや社会運動はことごとく本の読み方につながっていたということを告げている。

本を読むとは、むろんどんな本を読むかということに左右はされるけれど、本来はつねに社会変革の風を孕むものだ。日本の場合、その源流のひとつに徳川社会での会読という学習読書法がかかわった。共読、おおいに結構な出来事だったのである。

ちなみにたいへんありがたいことに、ぼくの1500枚ほどのテキストを会読したり輪講してくれているグループが各地にいる。イシス編集学校の「離」を出身した千離衆のメンバーたちで、最初は東京目黒の永田健二君が「離」の文巻を千離衆有志とともに読み合わせようということで、自分の仕事場を提供して始め、これが福岡や大阪や名古屋や仙台に飛び火していった。いずれも「声文会」という「連」になっている。

本は読むものである。本を書くもの、書かれたものと思っている諸君が多いかもしれないが、そうではない。読めば、書くこと以上の思索が動く。本は書くことを含めて、読むものなのである。書き手が書いた本も、書き手が読みたいものを書いたにすぎない。どう書くかは、書き手の勝手な悩みにすぎない。だから、どう読むかということがすべてなのだ。ただし最近は、どう読むかということを大事にしなくなった。読み方こそ考え方を鍛えるのに、学校でもSNSでも読み方の技法がいっこうに浮上していない。読み書きの読みと書きを切り離してしまうのは、雨と傘とを別々にしてしまうようなことなのである。

イシス編集学校・[遊]物語講座にて、学衆や師範たちと千夜千冊を輪読する松岡

⊕ 江戸の読書会 ⊕

∈ 著者:前田勉

∈ 発行者:石川順一

∈ 発行所:株式会社平凡社

∈ 基本デザイン:中垣信夫

∈ 印刷:藤原印刷株式会社

∈ 製本:大口製本印刷株式会社

∈∈ 発行:2012年10月15日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 目次

∈∈ はじめに

∈ 第1章 会読の形態と原理

∈ 第2章 会読の創始

∈ 第3章 蘭学と国学

∈ 第4章 藩校と私塾

∈ 第5章 会読の変貌

∈ 第6章 会読の終焉

∈∈ おわりに

⊕ 著者略歴 ⊕

前田 勉

1956年、埼玉県生まれ。東北大学大学院博士後期課程単位取得退学。現在、愛知教育大学教授。博士(文学)。専攻、日本思想史。