キャンティの噂の歴史や川添パパタンタン夫婦のことは、いっこうに謎に包まれたままだった。キャンティとは何だったのか。日本にはめずらしい抜きん出たオトナコドモの遊びのダンディズムや知的なエレガンスがあるとすれば、それこそがキャンティにあったと思うしかなかった。だから本書がありがたかった。やっと実態の一部が見えてきた。ともかくも、よくぞノンフィクションにまとめてくれたものだ。そういう思いですぐに読んだわけである。

年の瀬になると、父のことを思い出す。

北京飯店か香妃園で鶏煮込み鳥そばを食べる。デミタスでちょっと珈琲を飲んで帰る。あるいはキャンティかシシリアでイタリア料理を注文して、レオスで珈琲を飲んで帰る。たまに交差点角のプレイヤーズに行く。ときにニコラスでピザをつまむ。これが酒をあまり嗜まない父の、いっときの日没後の六本木をめぐる夜課だった。1964年を挟んだ2年か3年間ほどだ。

帰るというのは、そのころ父が寝泊まりに借りていた俳優座裏の小さなアパートメントに帰るというもので、夜型の父はそのころ東京での仕事が忙しくなると、横浜山手町の自宅(ロシア人が大家の借家)には帰らなかった。

ぼくはゼンガクレン酣(たけなわ)の早稲田の学生だったが、なぜかしばしば呼び出されて父に付き合った。

1960年代の六本木交差点

父は一流や最先端が好きな男だった。

近江長浜に育って、長らく京呉服の悉皆屋と同朋衆をしていたが、不渡りを出して失敗すると横浜に転じて元町で着物屋を始め、また失敗した。それで中華街で憑みとなる紳士に出会って、何人かの華僑と親しくなった。そこに北京飯店や香妃園のオーナーがいた。

それで六本木で動き始めたのだが、そんな非京都な日々を自慢するかのように、しばしばぼくを引っ張り出したのだ。

こちらは貧乏左翼学生だからおいしい肉の香りを放つハンバーガー・インのほうが気になっていたが、夜遅くの溜まり場はやはり別格だった。香妃園の木島則夫や永六輔や渥美清、キャンティの加賀まりこや田辺昭知や安井かずみ、レオスのジェリー伊藤や斎藤チヤ子や森山加代子、シシリアあるいはプレイヤーズの三島由紀夫(1022夜)や川端康成(53夜)が眩しい。

なかでキャンティからはちょっとした高等遊民のざわめきの香気のようなものが洩れていた。それは大学生のぼくにもぞくぞくっとした先端感触として伝わってきたし、そこには何か将来の日本の一隅を変えるような「明るい陰謀」が蟠っているようにも感じられた。

香妃園

昭和38年に創業した東京都港区六本木にある中華レストランの老舗。この写真は移転後の店舗。

この本は1994年の秋に幻冬舎から出版され、キャンティ好きの元「月刊プレイボーイ」編集長のディレッタント長澤潔君がかかわっていたこともあって、刊行直後に読んだと憶う(10年後、文庫になった)。

上に書いたように、キャンティはぼくの拙(つたな)い青春の片隅にモンマルトルのシャノワールやチューリッヒのキャバレー・ヴォルテールよろしく陽謀キラキラに見えた店である(そのころのぼくはトリスタン・ツァラに憧れていた)。

なぜこんな店が六本木の60年代(そのあとも)を飾ることになったのか気になっていながら、その後は川添パパ浩史やタンタン梶子さんの話やキャンティをめぐる断片の思い出を、かなり多くの諸姉諸兄から聞かされてきたばかりだったので、なんだかんだの「もやもや」になっていたのだ。

日が暮れた後の「キャンティ」。ロゴは川添浩史のカリグラフィ。右に写っているのは画家今井俊満

長澤潔と野地秩嘉の共著『キャンティの30年』

40代半ばでミモザの花が散るように亡くなった梶子さんが最後に別荘さがしをしていたらしいとき、ずっとドライブを付き合った花田美奈子さんからは(花田さんはフードコーディネター。1155夜『おそめ』参照)、60年代最後の客としてキャンティに通っていた画家の今井俊満の話とともに、ずいぶん感傷的な思い出を聞いていた。今井さんはアンフォルメルの画家として鳴らしたのちは一転して花鳥風月を描き、キャンテイの最初からの常連客だった。

ぼく自身がキャンティに行くようになったのはずっとあとの、石岡瑛子(1159夜)や加藤和彦やワダエミさんと逢うときの落ち合う店として利用するようになってからだから、90年代になってからのことだが(西麻布店のほうも)、それはどこかで往時を偲んでいたのである。

けれども、キャンティの噂の歴史や川添パパタンタン夫婦のことは、いっこうに謎に包まれたままだった。

キャンティとは何だったのか。日本にはめずらしい抜きん出たオトナコドモの遊びのダンディズムや知的なエレガンスがあるとすれば、それこそがキャンティにあったと思うしかなかった。

だから本書がありがたかった。やっと実態の一部が見えてきた。ともかくも、よくぞノンフィクションにまとめてくれたものだ。そういう思いですぐに読んだわけである。

野地さんのことも紹介しておいたほうがいいが、この人の仕事はおそらく「一流の解明」にあるのではないかと思う。

川添夫妻と二人をとりまく一流感覚をめぐったこともそうだったように、この人はほかにも『サービスの達人たち』シリーズ(新潮社)、『ビートルズを呼んだ男』(幻冬舎文庫)、『日本一の秘書』(新潮新書)、『北浦和のパチンコ店』(プレジデント社)などで、日本の知られざるプロフェッショナルたちの仕事を赤裸々にしてきた。ぼくにとってはとくに『高倉健インタヴューズ』(小学館文庫)、『高倉健ラストインタヴューズ』(プレジデント社)で、この著者は健さんと結び付く。

もう一冊、併せてその一部を紹介しておきたい本がある。2011年に柴田良三が上梓した『ALPHA CUBIC』(マガジンハウス)だ。

石津謙介のVANジャケットから転じて一念発起、アルファー・キユービックを起こしたオシバこと柴田さんも、筋金入りの一流好きでキャンティ一派だった。70年代の日本をアルファー・キュービック、サンローラン・ジャパン、レノマなどのニューブランド・モードで染めあげて一世を風靡した。そのオシバをなんだかんだと応援していたのが川添夫婦だったのである。

だから柴田さんの本『ALPHA CUBIC』にもキャンティと村井邦彦や加橋かつみらの取り巻きたちが何度も出てくるし、梶子さんとサンローランを口説いたのちに、とびきりのヨーロッパツァーを満喫するくだりなども出てくる。適宜、挟みたい。

柴田良三

キャンティ(Chianti)は1960年4月、六本木の飯倉片町8番地(いまは町名変更で麻布台3丁目)に開店した。

1階がブティックのベビードール。レストランは最初は地下だけで、お洒落なイタリア料理がメニューに並んでいた(その後は2階まで拡張された)。バジリコのパスタが有名で。「あそこでは青いスパゲッティ」が出るというのが噂だった。そのころはパスタなどと誰も言っていなかったのだ。日本人はみんなスパゲッティだ(しかも喫茶店でナポリタンやミートソースを食べる程度だ)。ひょっすると伊丹十三(682夜)だけがパスタを知る例外だったかもしれない。

青いスパゲッテイはともかくとして、キャンティはさまざまな思い出によって昭和のレジェンドとなった「パパ」こと川添浩史と「タンタン」こと梶子さんの、格別夫婦が好き勝手な遊びのように始めた店だった。開店当初から深夜3時までの営業だったので、たちまち夜中好きの有名人や六本木族たちが香妃園やレオス・デリカテッセンを好きにハシゴしながら屯するようになった。

ナベプロの渡辺美佐名付けるところの野獣会の若いタレントたち、ジェリー藤尾や大原麗子や田辺靖雄も出入りしていた。ま、いまでいうならジャニーズだ。1961年に始まった『夢であいましょう』の中村八大、黒柳徹子、E・H・エリック、坂本九も賑やかに六本木を遊び場にしていた。

六本木を遊び場にしていた野獣族の若者

では、川添浩史(1913年生まれ)とは何者か。

わかるようでわからないが、出自は伯爵後藤猛太郎が新橋芸者のおもんとのあいだに生ませた庶子である。三菱銀行の取締役をしていた川添家の養子(川添紫郎)として育てられた。麻布の家には浩史専用の女中さんがいたほどの裕福な家庭だったようだ。なにしろ祖父が後藤象二郎なのである。

学習院から早稲田一高に入ると鹿内信隆(のちのサンケイグループの領袖)がいた。鹿内は学生時代の川添のことを「日本一キザな奴だった」と言っていた。きっとそうだったのだろう。たとえば白洲次郎(1517夜)っぽかったのだろうか。

早稲田大学に入ると小谷正一と同じクラスになった。小谷は毎日新聞出身の、のちの大阪万博の実動プロデューサーで、その周辺にはいつも梅棹忠夫(1628夜)や小松左京がいた。小谷さんがのちに電通ラテ局長になったころ、ぼくはいくつかの仕事で一緒になった。磯崎新(898夜)と湾岸埋立地の13号地の開発プランをつくっていたときだ。

川添はそういう鹿内や小谷とともに、映画青年の山本薩夫や谷口千吉らと交わり、フランス映画に思いをふくらませた。

が、浩史にとって日本の大学はおもしろくなかったらしい。在学途中でパリに遊学して、向こうで建築家の坂倉準三、ロバート・キャパ(148夜)、井上清一(キャンティ相談役)、岡本太郎(215夜)、丸山静雄(フランス文学者)、ピアニストの原智恵子、吉川逸浩(日本美術史)らと親交して、フランス映画の気分を大いに満喫すると、いったん帰国して原智恵子と結婚した。仲人はオークラ財閥の大倉喜七郎だったようだ。

ふたたびパリに戻ると、今度はモンパルナスの借家に入った。長男の象郎、次男の光郎がぬくぬくと育っていった。

「100年続いてこそ本物のレストラン」と語っていた川添浩史

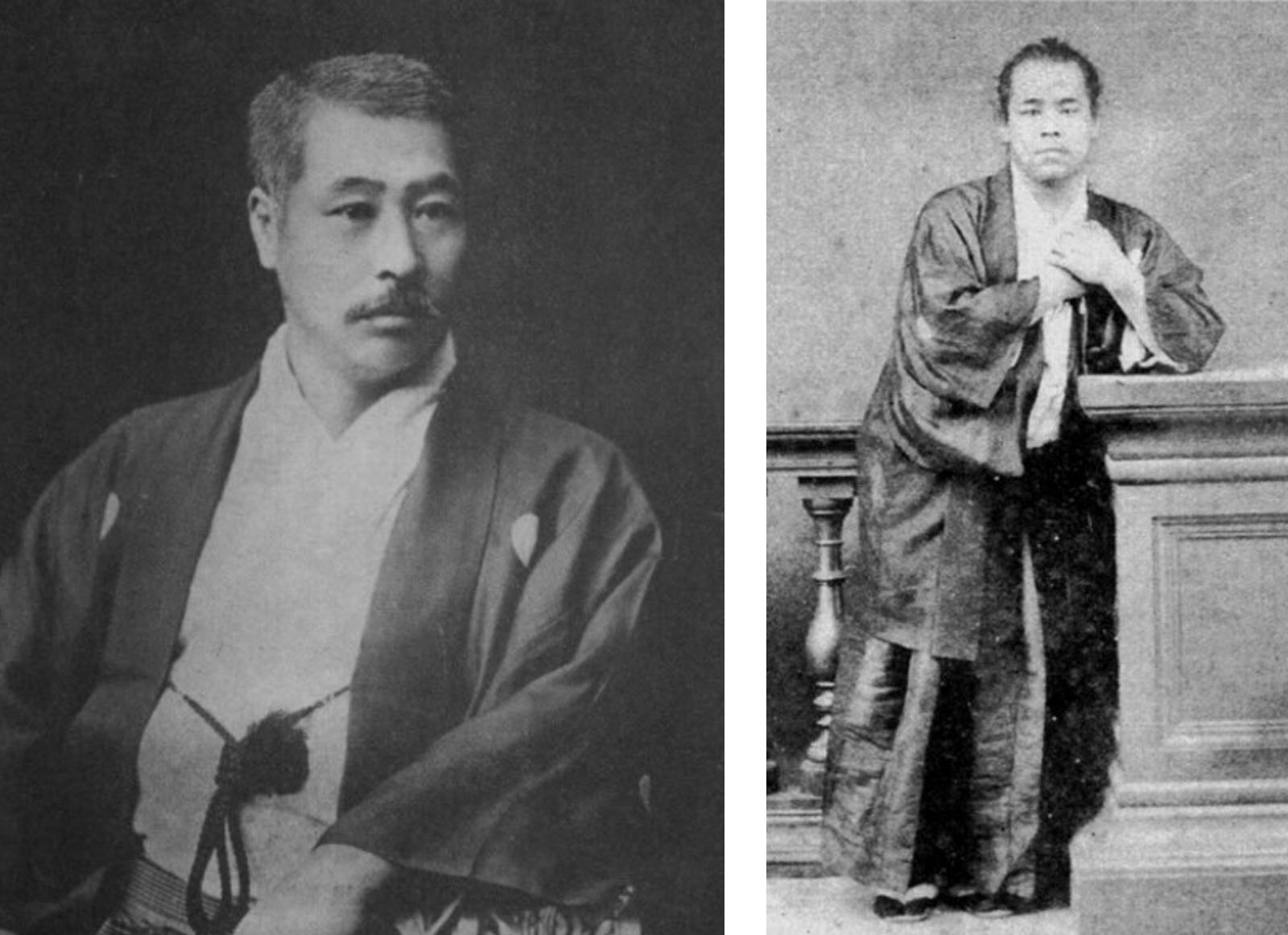

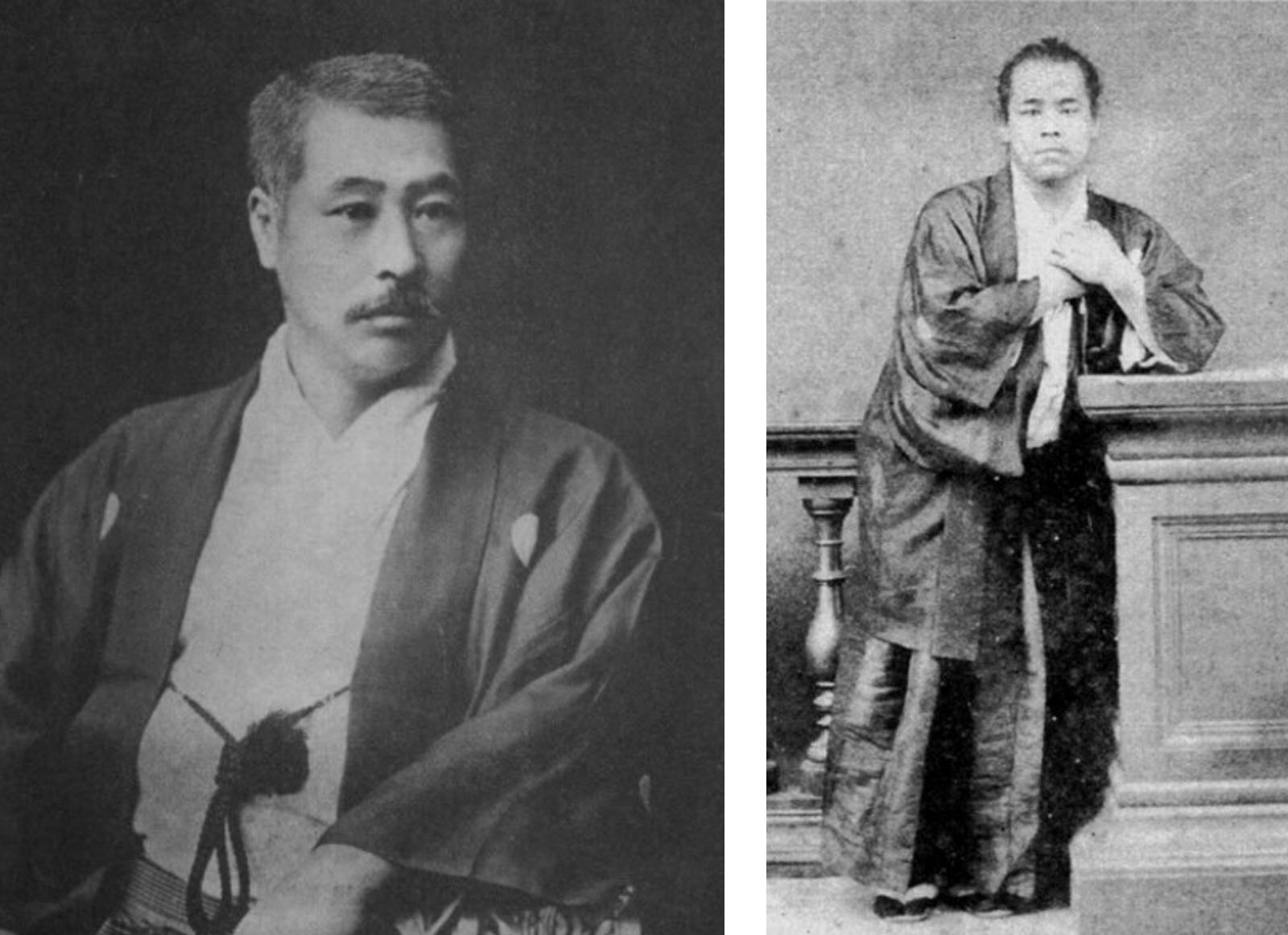

左から浩史の父 後藤猛太郎と祖父 後藤象二郎

右から二人目がパパこと川添浩史(紫郎)

浩史には根っからのプロデューサー素質があったとおぼしい。ヨーロッパでいうインプロサリオの素質だ。とくにパリ時代に外務省御用達の国際文化振興会の嘱託になると、フランス映画を戦時の日本に送り込んだり、上野池之端の産業会館でレオナルド・ダ・ヴィンチ展を仕組んだりもした。

思想も独特だったとおぼしい。たんなるフランス派でもなく、国際派でもない。ハイソでエスティームなダンディズムにとどまってもいない。日本力をグローバルに掴まえたかった。そのためいろいろなことを試みるのだが、きわめて特異なのは、坂倉準三・三浦環・原智恵子らと赤坂檜町に「クラブ・スメル」(しばしばスメル社とも)という芸術研究所をつくったことだ。

そこには仲小路彰の「スメラ学塾」との浅からぬ縁が動いていた。ぼくはこの因縁に驚いた。

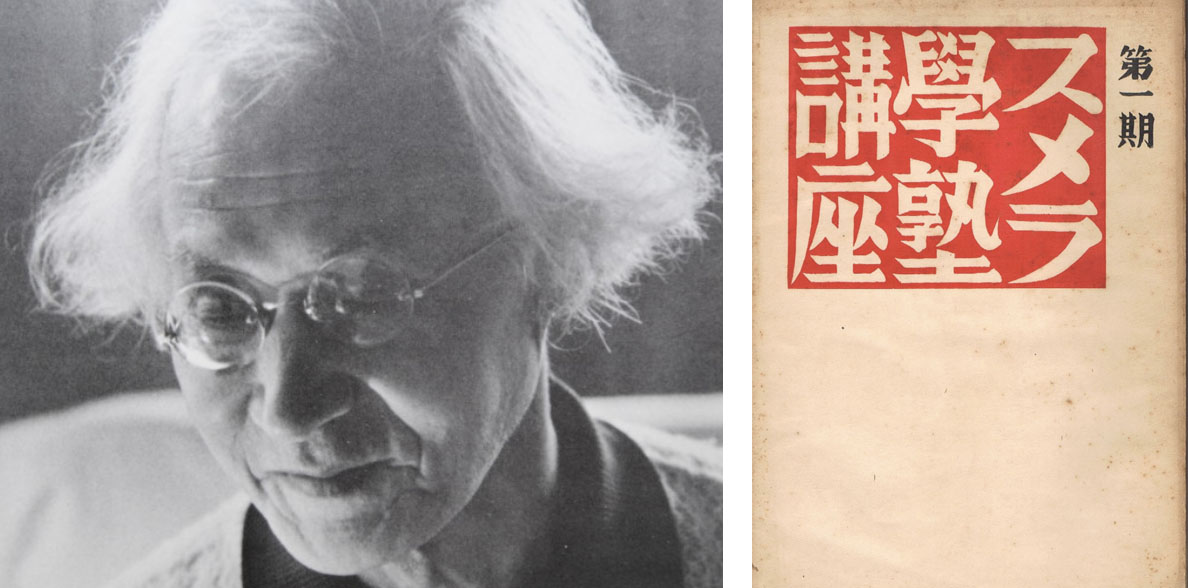

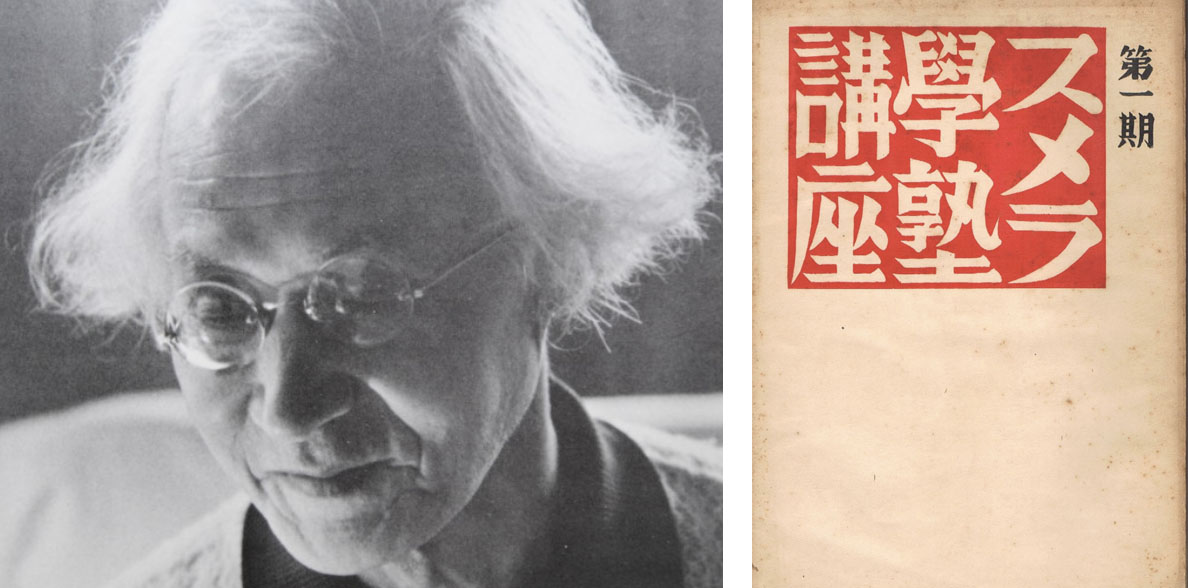

左)中小路彰と(右)スメラ学塾の講義録

スメラ学塾第一期は、昭和15年6月17日から7月16日まで、日本橋白木屋講堂に於いて開催された。

仲小路彰(なかしょうじ・あきら)のことはいまではほとんど知られていないようだが、棋界では「ケーニヒスベルクの哲人カントが二〇〇年後の東京に現れたような男」と言われるほどの、戦前戦後の世界史的日本像を壮大に構想しつづけた、かなり謎めいた歴史哲学者である。

仲小路は東京帝国大学の哲学科の出身で、卒業後は春陽堂で思想全集の編集に従事した。昭和5年に岩波が『哲学辞典』をつくるときは伊藤吉之助のもとでエディット・アシスタントをしていて、三枝博音(1211夜)・服部之総・唐木順三(85夜)らが「世界文化アカデミア」を設立するときも、その下地をつくった。のちのち三枝が戦後すぐに「鎌倉アカデミア」をつくったのは、この流れだった。

仲小路はやがてスメラ学塾をおこすと(スメラはシュメールのこと)、戦争文化研究所を目黒大鳥神社裏につくり、小島威彦らとともに日本の重鎮をちりばめた「日本世界文化復興会」を設立し、自身でもつねに筆を執って大部の『世界維新大綱』『日本経営計画』『未来学原論』などの、歴史エンサイクロペディックな多くの著作を残した。

その途方もない構想は大川周明などと比肩されてよいのに、いまだその懐中が証されていない。著作もほとんど復刊されていない。さっさと山中湖畔に引っ込んでしまったせいもある。佐藤栄作がつねに頼っていたという噂しきりだったが、実際はどうだったのか。野島芳明に『昭和の天才 仲小路彰』(展展社)があるけれど、この本はあまり充実していない。仲小路彰はいまだにプロフィールが浮上していない男なのである。

鎌倉アカデミア

「新しい日本を担う若者を育成する」という理念のもと、終戦間もない1946年5月、戦火を免れた鎌倉・材木座の光明寺を仮校舎として開校した。三枝博音のもと、いずみたく、山口瞳、前田武彦、高松英郎、沼田陽一、鈴木清順、廣澤榮といった多彩な人材が巣立ち、やがて彼らは、高度成長時代を迎えた日本で、芸術や文化を牽引する存在となっていった。

その仲小路彰と川添浩史がつながっていた。レオナルド・ダ・ヴィンチ展にも仲小路が助力していた。浩史とどのような交流があったかは詳らかにされていないし、本書もそのへんを織り込んでいないのだが、おそらくかなりの精神史的な影響を受けたのだろうと思う。

それは一言でいえば「世界文化から見た日本主義」というものだった。構想スケールの大小はあるけれど、戦争中の思想者にはこの観点に依拠した者が多かったのだ。そこに浩史は感染したのだろう。オシバが書いていたことだが、浩史は『未来学原論』(いまは国書刊行会で復刻されている)をずっと座右の書にしていたようだ。

ちなみに細野晴臣は浩史がプロデュースしていた1969年の『ヘアー』公演時に偶然に仲小路に出会えたらしく、その「見るからに精神的な崇高さに、打たれた」と言っていた。

『未来学原論』仲小路彰

体系的構想力で21世紀の日本の進路と世界の未来像を描いた。

カンヌ映画祭(1964)に参列する川添浩史

前列右から加賀まりこ、勅使河原宏、岸田今日子、入江美樹、後列右が川喜田かしこ、3人目が浩史。

日本は敗戦した。全面焼土と化した。

連合軍を代表してアメリカがGHQとして列島を占領統治して、憲法が制定され、天皇の人間宣言がなされた。何から何まで「民主化」が断行されたのである。

ぼくは昭和19年に京都に生まれて尾鷲に疎開し、敗戦直後は父がゲートルを巻いて物資調達の仕事を始めたため、母と妹と松岡商店の店員さんたちと東京人形町の芳町の3階屋に移り、伊香保湯の隣りでみんなと起居をともにしながら、ヨコシマタカコちゃんがいた幼稚園と東華小学校2年までを過ごした。

そんな幼少期のぼくに当時の東京や日本がどんな状態だったかは、およそ知る由もなかったが、改革派の父に対して伝統派の母が「天皇さんや華族の方々は、えらいことやなあ」と言っていたのが印象的だった。

GHQは財閥を解体させるとともに、さまざまな目ぼしい施設を接収していったのだ。皇族や素封家の施設も片っ端から手放さざるをえなかったので、朝香宮邸は首相公邸に、竹田宮邸はプリンスホテルに(のちに堤康次郎の西武グループに)、三田綱町の渋沢邸は大蔵省公邸に、湯島の岩崎邸は法務省研修所に衣替えをして、合法的に難を逃れるしかなかったのである。

このとき高松宮の邸宅が渋沢敬三と浩史の画策で貿易庁の迎賓館となり、「光輪閣」になった。36歳の浩史は支配人を引き受け、以降を公私にわたって高松宮を扶けることになる。とくに日常的な仕事があるわけではないらしく、光輪閣でのスペシャルパーティ(天皇皇后の銀婚式、エチオピア皇帝歓迎レセプションなど)を仕切ればよかったのだが、高松宮の代理人としてのパスポートは浩史の活動を紫色に広げていった。

光輪閣の前でのロバート・キャパと川添浩史

光輪閣は老朽化によって1972年(昭和47年)に取り壊された。

光輪閣の庭の前で

左から二番目が川添浩史

浩史は日本文化の海外紹介をしたかったのだ。1948年、皮切りに原智恵子のピアノで吾妻徳穂が静御前を踊るという企画を日比谷の有楽座でやることにした。

これをふくらませて仲小路が脚本を書き、宮城道雄(546夜)が作曲、藤田嗣治が舞台美術を手掛け、中村歌右衛門・松本幸四郎が助演した。吾妻流の名に因んで「アヅマカブキ」と名付けた。

徳穂の絶頂期だったこととも重なって、アヅマカブキは評判を呼んだ。浩史もいよいよインプロサリオとしての仕事の基礎ができたと感じたようだ。

そこでアヅマカブキを海外に持っていくことにした。すぐさま1954年に全米7都市の公演が実現し、翌年はヨーロッパを含めた56都市をまわる。実に迅速、かつ徹底的だった。いまはめずらしくないが、これは独特の日本文化アレンジ型海外公演のハシリとなった。プロデューサーにソル・ヒューロックが立ち、浩史はプロジェクトマネージャーに徹した。ヒューロックはロシア生まれのアメリカ人の舞踊興行師で、ディアギレフ時代のバレエ・リュスを戦後のアメリカに持ち込んだ大立者だ。著書の『興行師』の原題は「インプロサリオ」。浩史はヒューロックからも影響を受けたのだろう。

欧米長期公演のほうは、初日の舞台をジェノヴァ近郊のネルヴィからにした。そこからヨーロッパ中心に攻め上げていこうという作戦だ。川添浩史はこういう糸の解(ほぐ)れ口を見つける組み立てもうまかった。

このとき、流暢なイタリア語でナレーションを務めた小柄な日本人女性が新たにチームに参加した。それが岩元梶子だった。

吾妻徳穂

アヅマカブキ海外公演一行

タンタン梶子は芦屋の三人姉妹の末っ子である。父親の岩元松二は三井物産のロンドン支店長をへて貿易会社をおこしていた。梶子が聖心女学院に初等科から入ってみると、クラスの過半数は在日外国人だ。小中学は英語の授業だったので会話はすぐに堪能になった。

少女期の梶子は自分がブスだと思いこんでいて、それがたまらなく嫌だったらしい。だから早くからおシャレに勤(いそ)しんだ。岩元家は山中湖畔の別荘で毎年の避暑をするのが恒例で、隣りの石井光次郎の別荘には娘の好子(石井好子、のちのシャンソン歌手)がいて夏の遊び相手となるのだが、その好子は梶子が小学生なのに矢絣の着物に黒襟を粋に合わせたりしているのにびっくりしたと言っている。

梶子は戦時中は長野に疎開して、敗戦後は聖心を出て進駐軍専用のアニー・パイル劇場に勤めるアメリカ人将校の秘書になった。英語にはまったく困らなかったが、やっぱりGHQのお先棒をかつぐような手伝いをしているのはつまらない。やがてアートに関心が湧くようになり、絵やデザインに手を出すと二科展に彫刻を出品したりした。

そのうち本格的にイタリアに勉強に行きたくなった。マニラに長姉が嫁いでいたのでひとまずフィリピンに飛び、そこからパリ行きの飛行機に乗った。戦後すぐに19歳の娘が一人で海外旅行するなど、もってのほかだったが、思いついたらすぐに行動をおこすのが梶子の真骨頂だ。五木寛之(801夜)や安藤忠雄だって、シベリア鉄道で苦労のあげくにヨーロッパに入るしかなかった時代なのに、梶子はさっさと夢を叶えた。

タンタンこと川添梶子

パリからローマに入った梶子は美術学校に入ると、エミリオ・グレコを師とする教室で修業する。

無邪気で利発でかわいらしい梶子をおもしろがるイタリア男はいくらでもいたなか、先生のグレコが一番に梶子にホの字になった。ただし梶子のほうは3歳年下の彫刻学生のシルヴァーノ・ビルラと恋に落ち、5年後に結婚した。女の子が生まれてマルタと名付けた。

ところがこのイタリア男が疎ましい。この男だけではない。イタ公はめんどうくさい。梶子は「イタリア人って初めはいいのよ、やさしくてやさしくて。でも結婚すると人が変わるの。お節介でマザコンで、そのうえ封建的になる」と安井かずみに打ち明けている。

そんなときアヅマカブキの仕事がやってきた。イタリア人の観客のためにカブキの特色や物語の意図を案内するナレーションだ。梶子の語学才能がモノを言った。

イタリア語もフランス語も英語も流暢だっただけでなく、梶子には抜群のカルチュラル・センスがあった。ぼくは同時通訳のグループを10年あずかっていたのでわかるのだが、インタープリターや異国間コミュニケーターは、そこそこ語学ができてもモノにはならない。①海外の歴史や文化や習俗に充分に精通すること、②日本語のセンスが磨かれていること(日本の歴史文化にも愛情があること)、加えてなにより、③「人」と「場」をとっさに見抜く才能が発揚できなければならない。この3つ必要なのだ。木幡和枝がそうだったように、タンタン梶子にはそれが備わっていたのだろう。

1955年8月、梶子はアヅマカブキのネルヴィ公演で浩史と知り合い、9月のロンドン講演で恋人同士となる。なにごとも女だてらの疾風迅雷だ。

いったんイタリアに戻った梶子はひそかに意を決する。夫と1歳半のマルタを残して出奔することにした。夫にあきあきし、このままではダメになると思ったからだ。わざと軽装でふらりと家を出ると、そのまま列車に乗って国境を越え、パリで浩史と落ち合った。

3週間に及んだパリ公演には、ジャン・コクトー(912夜)、アルベール・カミュ(509夜)、アンドレ・マルロー、ル・コルビュジエ(1030夜)、舞踊家ジャン・ルイ・バロー、俳優ジャン・マレー(コクトーの恋人)、劇作家マルセル・パニョル、歌手のダミアなどが連日やってきた。大成功だ。

二人は有頂天になって、さらに深く深く恋をした。恋をしただけではない。このあとそのまま15年間、一緒に苦楽をともにすることになる。

アヅマカブキを了えた二人は、帰国してもすぐに結婚はできない。浩史には智恵子がいたし、仕事も忙しい。梶子は募る気持ちを抑えるのに精一杯だったらしく、なんだか拗(す)ねている。浩史は見かねて西新橋の地下にイタリアン・レストランを開いて、これを梶子に任せることにした。残してきた娘の「マルタ」という店名になった。

ところが、まったく客が来ない。立地もよくなかったし、あまりに勝手なメニューとサービスのせいだった。梶子は大いに考え込んだ。店はたたむしかなかった。

そのうち1959年になって浩史が離婚を成立させたので、二人は晴れて夫婦になった。タンタン梶子は31歳。二人はマルタのリベンジがしたかったようだ。浩史がさっそく飯倉片町の物件に狙いを定め、イタリアン・レストランとブティックを併設することにした。

かくして翌年の春があけ、伝説の「キャンティ」が開店する。1960年4月10日だ。レストランは20坪しかなかった(現在は100坪くらい)。1階はブティック「ベビードール」。最初の客はジェリー伊藤とペギー葉山。ジェリー伊藤は父親がぼくが大好きな伊藤道郎で、叔父が千田是也、奥さんは花柳若菜といって、アヅマカブキの踊り手にもなっていた。やがて黛敏郎、ヘレン・ヒギンズ、モデルの松田和子がやってきた。浩史はジンを、梶子はシャンパンで迎えた。

キャンティ1階のブティック「ベビードール」

ベビードールにて

1961年ころのタンタン

1960年は安保闘争の年である。全学連が国会に突入して樺美智子さんが死に、改定安保条約が批准した。

その一方で高度成長がダイナミックな拡張を始めた年で、わかりやすくいえば2年前に東京タワーが完成し、日産ブルーバードが発売され、日清の即席ラーメンが登場して、長島が鳴り物入りでデビューしていた。

60年をさかいに、かなりの社会経済文化が変わったのである。たとえばマスメディアが変わった。2年前にNHKテレビが全国網にのり、民放が連続ドラマを放映し(最初は『水道完備・ガス見込み』の連ドラ。まだこんな住宅事情だったのだ)、1年前に週刊文春・週刊現代・朝日ジャーナル・少年マガジン・少年サンデー・朝日ソノラマが揃って創刊された。

文学もガラリと変わった。大江健三郎が『飼育』を、倉橋由美子(1040夜)が『パルタイ』を、水上勉(674夜)が『雁の寺』書いた。映画も変わった。大島渚は『日本の夜と霧』を、新藤兼人(84夜)は『裸の島』を撮った。

実は世界も大きく変わっていたのだ。ソ連はフルシチョフが仕切り、1年前にキューバが独立し、ケネディが大統領になり、ベトコン(南ベトナム民族解放戦線)が結成され、黒い大陸アフリカの諸国が一斉に独立していった。ダニエル・ベル(475夜)が『イデオロギーの終焉』を、メルロー=ポンティ(123夜)が『眼と精神』を問うた。

週刊誌各誌が60年前後に創刊された

ぼくは高校2年である。

飯田橋の坂上の九段高校で「九段新聞」をつくりながら、5月と6月の国会議事堂付近の大衆デモのはじっこをうろうろしていた。国会の周りを埋め尽くした抗議デモのどこかから、西田佐知子の『アカシアの雨がやむとき』を数十人で口ずさんでいるのが聞こえてきた。

その一方で、ジャンプカットを多用したゴダールの『勝手にしやがれ』や、バルザック好きの少年と大人の不条理の隙間を描いたトリフォーの『大人は判ってくれない』が封切られた。日本の知的戦線のそこかしこに一気にヌーベルバーグ感覚が席巻していった。

日本公開時と多少のずれはあるが、ぼくはマストロヤンニ主演のフェデリコ・フェリーニ(142夜)の『甘い生活』、モニカ・ヴィッティ主演のミケランジェロ・アントニオーニの『情事』に呆然とした。唖然としたのかもしれない。不条理が漂っているのに甘ったるく、セリフが物語の進捗にかかわっていないのに、何かが見る者に重力心理のようにのしかかってくる。

フェリーニやアントニオーニだけでなく、アラン・レネの『二十四時間の情事』や『去年マリエンバート』のような、あたかも理解を拒否するような仕立ての映画をたてつづけにかたまりで観たのは、後にも先にもこのときだけだったと憶う。この時期のヨーロッパ映画にはたいてい、そういう名状しがたい「既存の意味を剥奪する映像哲学」があったのである。

60年代は、そのように始まったのだ。映画ではおバカなほど出遅れていたアメリカも他のジャンルでは黙っていなかった。文芸と批評のノーマン・メイラー、ウィリアム・バロウズ(822夜)、ジャズやフリーミュージックのジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィス(49夜)、ラモンテ・ヤング、舞踊のモーリス・ベジャール、写真のリチャード・アベドンらが眩しい実験性を見せた。

これに日本の黛敏郎、土門拳(901夜)、土方巽(976夜)、荒川修作、黒川起章らの若手アーティストたちが交錯するように応えた。

こうした背伸びをするような動向をおそらくは別の眼で追走していたのが、勝手な見方だが、ぼくにはフーコー(545夜)、ピーター・ブルック、スーザン・ソンタグ(695夜)、ミラン・クンデラ(360夜)、長澤節(1543夜)、田中一光(786夜)、三宅一生、堀内誠一(102夜)たちだと見えていた。

青年たちも虎視眈々だ。江古田の日本大学芸術学部、文化服装学園、ディープ釜范が代々木に開いていた日本ジャズ学校、渋谷の桑沢デザイン研究所、和光学園などの学生たちは、日夜をあげてこうしたニュースタイリッシュでメッセージ力に富む風情を窺っていたはずだ。

キャンティはそういう60年代の号砲とともに、夜の六本木の一郭にオトナコドモが手を暖めあう篝火のようにオープンしたのである。

60年代、銀座を歩く〈ネオダダ〉のメンバー

右から篠原有司男、吉村益信、豊島壮六、荒川修作、風倉匠、上野紀三。

キャンティの内装は村田豊で、初代シェフは佐藤益夫だった。タンタン梶子がランプシェードをはじめことごとく細部のデザインを自作した。浩史は立派な連中をさりげなく連れてきたが、タンタンは店を訪れるお気にいりの若者たちのセンスを、またたくまに魔法のように変えていった。

本書には、日本ジャズ学校にいたミッキー・カーチス、ディープ釜范の息子のかまやつひろし、作曲家でのちにアルファーレコードを設立したりYMOをプロデュースした村井邦彦らが、当時のキャンティがどれほどお洒落なカフェ・ソサエティとして異色の才能を引き寄せていたかを、それぞれ語っている。

スパイダーズの田辺昭知(その後の田辺プロモーション社長)は当時のタンタンが「英雄のように見えた」と、フェリス女学院を出て訳詞のアルバイトをしていたズズこと安井かずみは「タンタンの魔法で一日ずつ私は変わっていった」と、思い出を述べている。

ズズは連夜ボーイフレンドをとっかえひっかえ連れてきていたらしいのだが、タンタンは「昨日の男、あれはダメね」「あんな服を着ててはいけません」と嗜(たしな)め続けたようだ。

3階にちょっとしたディスコホール「キャンティシモ」ができてからは、六本木族や野獣会の若者にまじって、三島由紀夫、安部公房(534夜)、堂本尚郎などがオヤジよろしくマネ踊りをするようになっていた。むろんまだディスコやクラブなどはどこにもない時期なので、これはちょっと気取ったゴーゴークラブとでもいうものだ。堂本尚郎は京都で育ったワダエミの家庭教師だった。

かくてキャンティとともに、東京は1964年の東京オリンピックに向かって不夜城のように驀進していく。そんなところへぼくの父もちょこちょこ顔を出すようになったわけである。

60年代後半は、今日の日本人の気質や骨格があらかた決まる時期だった。

70年代がドルショックやスミソニアン合意やオイルショックに明けて日本は低成長期に入り、80年代がグローバリズムとレーガノミックスとサッチャリズムの新自由主義で塗(まぶ)されていって、日本が地上げやバブルで浮かれたんだとすると、今日の日本の経済文化感覚の根っこにあたる日本的な浮沈モデルは、おそらく60年代後半にそのほとんどが集約されていた。

だから、ここからはキャンティの独創性はさまざまにかたちを変えて撒布されていったと見るほうがいいように思う。

1000万人を突破してメガロポリス化しつつあった東京の見かけは、一挙に変貌しつつあった。

オリンピックの年の1964年は赤坂にニューオータニや東京ヒルトンが、芝に東京プリンスホテルがオープンし、その2年前に開業していたホテルオークラとともに都市ホテルのブームを迎えていたし、藤山愛一郎財閥がつくった赤坂のホテルニュージャパンの「ニューラテンクォーター」(ここも父がよく行っていた)を追って、東京各地にナイトクラブが一気にふえて、東京はそこそこ「贅沢」の一端を味わえるようになっていた。ミシュランの星なんて、関係がない。

1965年(昭和40年)11月からは「いざなぎ景気」だった。それが1970年(昭和45年)7月まで続く。かなりの長期にわたる好景気だ。戦後初の建設国債が発行され、公定歩合が6・25パーセントに引き上げられ、家庭に3C(カー、クーラー、カラーテレビ)が入っていくと、経常収支がけっこうな黒字になっていった。

夜の景気も天井知らずになる。銀座のバーやクラブが軒並みにふえ、ホステス時代が訪れた。料亭政治や接待宴会もあとをただず、水割り一杯で財布がすっからかんになるようなとんでもない店も出てきた。東声会の町井久之が経営をして長尾久子がマダムをしていた高級クラブ「コパカバーナ」が赤坂で夜の華を開いて、さまざまな高官接待の場になっていた。

余計な話だが、ぼくが全学連のデモ帰りで新宿の裏町をうろついていたとき、ねえ、ちょっとちょっと、お兄さんと言って呼びとめたのがコパカバーナに出入りしていた高級コールガールだった。この夜、ぼくは童貞を卒業する。

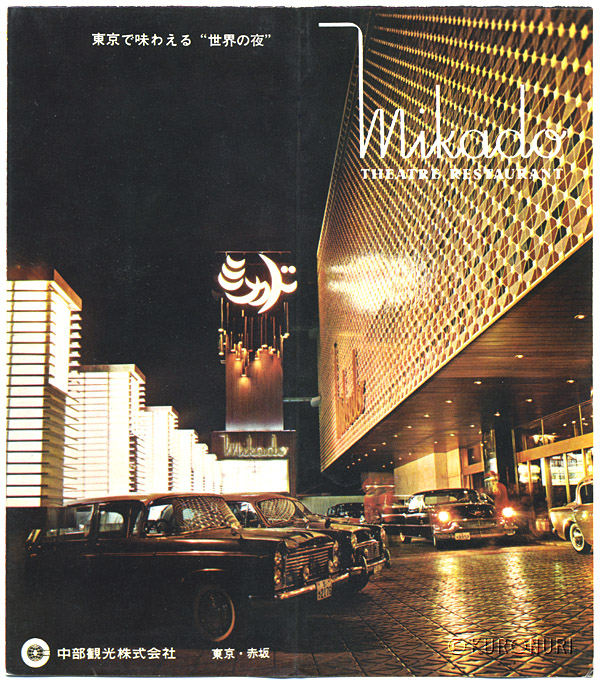

高級クラブ「ニューラテンクォーター」

1960年代、ナイトクラブブームのなか、ニューラテンクォーターやコパカバーナが隆盛を誇った。多くの海外著名アーティストが歌い、演奏している。

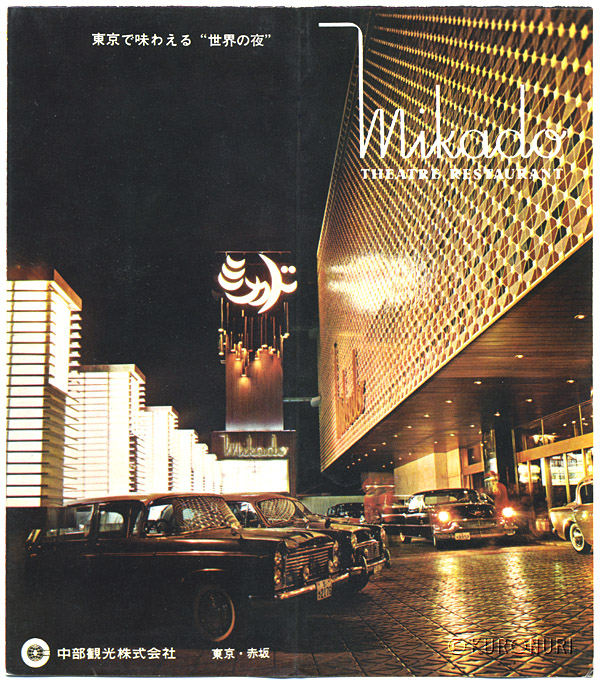

名古屋にパチンコ屋や観光バスを手広く経営していた山田泰吉がいた。東京オリンピックをあてこんだ外国人客を見込み、5年をかけて赤坂にレストランシアター「ミカド」をオープンさせた。1961年10月のことだ。15億円をかけた地上6階建ての東京ラスベガスだった。

ところがホステスをおかなかったため、外国人には人気が出たが、日本人客には受けず、3年で閉じた。これを神戸や大阪で大型キャバレーを展開していた小浪義明(近畿観光)が買い取って、大改装のうえ再オープンさせたのが1965年11月だった。銀座その他から総勢500人のホステスが引き抜かれたという。

もっともこのあたりの闇事情のことは本書よりも、ロバート・ホワイティング(98夜)の『東京アンダーワールド』(角川文庫)や諸岡寛司の『赤坂ナイトクラブの光と影』(講談社)がずっと詳しい。

ミカドの広告

昭和36年10月オープンした,日本で初めてのレストランシアター「ミカド」。世界の社交場をキャッチフレーズとし、シンボルマークは菊の花。

言わずもがなだろうが、もう少しわかりやすいポップカルチャーの符牒のことも書いておく。ビートルズが日航機で武道館日本公演のために降り立ったのが1966年6月である。ということは、だいたいのジャパン・ポップスの原型もこの前後に起爆したということになる。

グループサウンズ(GS)と呼ばれたスパイダーズの『フリフリ』や寺内タケシとブルージーンズの『ユア・ベイビー』が1965年の発売、ジャッキー吉川とブルーコメッツの『青い瞳』が1966年、ジュリー(沢田研二)や加橋かつみのタイガースやショーケン(萩原健一)のテンプターズのデビューが1967年だ。GSのみんなが長髪かマッシュルームカットで、男だか女だかわからない金モールを付けた制服のような衣裳を着飾っていた時期だ。

こうした動向にあわせて、キャンティが先駆した胞子は各繁華街にばらまかれていったのである。胞子は、たとえば1965年オープンの中川三郎ディスコテークに、新宿歌舞伎町やゴールデン街に、オリンピックのために拡幅された青山通りに、なかでも1968年に開店した赤坂「ムゲン」や「ビブロス」に舞い降りていった。サイケデリックで黒人のR&Bが流れまくっていた「ムゲン」(1968年オープン)は、ペコちゃんこと藤本晴美が照明から演出までを手掛けていた。

こうした変化に応じてキャンティ自体も拡張され、多くのギョーカイ人が知るところとなる。浩史も光輪閣仕事を軸にインプロサリオとしての牽引力をどんどん発揮する。

ディスコ・クラブ「ムゲン(MUGEN)」

日本で初めてのディスコ。浜野安宏氏プロデュースの高級ゴーゴークラブ。欧米で流行のサイケデリックで強烈な色彩の空間であり、ライブハウスも兼ねていた。レコードではなく黒人バンドによる生演奏を特徴とした。照明・演出は藤本晴美。

ヴァン・ジャケットから独立してアルファー・キュービックを大当たりさせた柴田良三のことを、みんなはオシバと呼んでいた。ぼくは村井邦彦に紹介されたのだと憶うのだが(ときどき村井さんの家でメンタイコ茶漬けを一緒に食べた)、一目で好きになった。

オシバは成蹊大学のラグビー部出身で(だからラグビーの話でウマが合った)、見るからに精悍で快活だった。かつヴァン時代にかまやつひろしと「ムッシュ」というブランドを立ち上げていたような、かなりやり手のビジネスマンでもある。それとともに川添光郎の同級生だったので、早くから顔パス出世払いでキャンティに出入りした。おかげでパパ浩史からもタンタン梶子からも目をかけられた。

オシバは人なつっこく、きっと何かを仕出かすだろうという野性味と抜群のデザインセンスに溢れていた。イヴ・サンローランが最初のオム(メンズ)の店をサンジェルマンに出したニュースを知ったとき、オシバはこれを日本にもってきたいと思ってタンタンに相談したところ、即座に「スザンヌ・ルリン(元ディオール役員でパリのファッション界の重鎮、「マキシム」再興の担い手)を紹介してあげるわね、いや一緒にパリに行ってあげるわよ」ということになった。

サンローランはディオールの後継者になったばかりである。石津謙介が50万円の買い物料を預けてくれた。

VANジャケットの仲間たちと柴田良三

左端に写っているのが柴田良三

イヴ・サン=ローランとタンタン(川添梶子)。キャンティにて。

1968年6月、オシバがパリに着くと、タンタンのまわりには川添象郎、加橋かつみ、田辺昭知らが待っていた。

タンタンに連れられてサンローランのメゾンに行った。ピエール・ベルジュ(サンローラン社長)と海外担当責任者のアンドレ・レヴィが話を聞いてくれた。話はとんとん拍子になりそうだ。オシバはリュウ・トルノンのサンローラン・リヴ・ゴーシュに行くと、石津資金でできるかぎりのサンプルを買う。万事がうまくいったが、男物ではなく女物から始めることになった。

その夜が明けるとタンタンはオシバ・川添象郎・田辺・加橋の4人を、とっておきのツアーに誘った。最初はセーヌ中洲の名店ル・オランジェリー。少し怖気づく若者たちに、タンタンは「あなたたちは日本のサムライなんだから、堂々と振る舞いなさい」と言った(このセリフこそ最も梶子さんらしいものだろう)。それからは車を駆ってコート・ダジュール、サン・レモ、ポルト・フィーノをへてローマに入り、さらにヴェニス、ミラノ、フィレンツェを回った。

オシバはヴェニスのダニエリで泊まるとき、「このホテルのハリス・バーで食事するのがね、最高のお洒落なの」と梶子さんがニコニコして言ったことが忘れられないと書いている。オシバが『ALPHA CUBIC』に綴ったタンタンの横顔は、実にいきいきと梶子さんの美学と思想を伝えている。

東京・青山のイヴ・サン=ローラン・ブティックにて。

右端が柴田良三

アルファ・キュービック創立の頃

写真左下が柴田良三

浩史のほうはあいかわらず多忙をきわめていた。

光輪閣を仕切りつつキャンテイに顔を出し、カンヌ映画祭に勅使河原宏が監督した『砂の女』を持ち込み、加賀まりこを引っ張り上げて日生劇場の『オンディーヌ』(浅利慶太演出)に主演させ、大阪万博の富士グループのパビリオンづくりの統轄プロデューサーとして動きまわり、他方ではレーサーの生沢徹や福澤幸雄らが富士サーキットの日本グランプリで活躍する後押しをし、息子の川添象郎がプロデュースするミュージカル『ヘア』の総責任をとっていた。

大阪万博の富士グループ館はぼくも見た。村田豊の設計による幌馬車のような巨大空気膜構造で、柱が1本もない31メートルのエアドームには10階建てのビルがすっぽり入るというもの、この難問を構造設計の川口衛事務所と太陽工業が担当した。

内部は巨大スクリーンにいつ見てもいい映像(ドナルド・ブリテェイン監督)と15分ほどの『マンダラ』(黛敏郎音楽)が上映されていたが、ぼくには残念ながら退屈だった。東洋や日本を最新映像のスペクタクルにするには、オリエンタル・ジャパネスクの解釈が甘すぎたのだ(その後もずっと甘かった)。ちなみにぼくが1985年に筑波での科学万博でテクノコスモス館の演出をしたとき、太陽工業がまたしても巨大なエアドームに挑戦してくれた。

『ヘア』はオフブロードウェイのミュージカルである。劇中歌の「アクエリアス」や「レッツ・ザ・サンシャイン・イン」が大流行した。

ベトナム戦争に絡めた長髪ヒッピー(トライブ=部族)が次々に登場するロックミュージカルで、全裸シーンもあるため、とうてい日本公演は難しいと思われていたのだが、浩史が松竹の永山武臣と折衝してスポンサーになってもらい、ベルトランド・キャステリから日本上演権をもぎとった。

演出はジム・シャーマン、プロデューサーは29歳の象郎、会場は渋谷の東横劇場、初日は1969年12月5日。加橋かつみ、松本洋子、寺田稔が主要キャストに選ばれた。ドイツ帰りの野性味あふれる寺田稔は石岡瑛子さんの隠れ恋人だった。

ほかはオーディションだったので、かなりの無名の若者が舞台に上がった。象郎は自信まんまんだったようだが、浩史はかれらのあいだにドラッグなどがまわることを心配していた。そのころ、ドラッグはLSDから大麻(マリファナ)まで、日本のそこかしこで蔓延しつつあったのだ。

ミュージカル「HAIR」

1967年にオフ・ブロードウェイで生まれ、世界各地に波及して大ヒットした革新的ロックミュージカル”HAIR”。日本でも、1969年12月から3ヶ月間、渋谷東横劇場で上演され、延べ11万人の観客を動員した。

オシバが日本に帰ってしばらくすると、信じがたい不幸がたてつづけにおこった。

人気レーシングドライバーの絶頂にいた福澤幸雄がトヨタ車をテスト運転中の事故で即死した。1969年2月の寒い日のことだ。幸雄は福澤諭吉の孫で、ギリシア人の母をもち、キャンティの仲間からも当時のマスコミからももてはやされていたスターだった。

福澤幸雄はエドワーズのボージェストのチーフデザイナーもしていて、その美貌もその感覚も図抜けていた。松田和子や小川知子の恋人でもあった。オシバは事故の前々日、パシャクラブのオーナー塚本啓一の家で、幸雄、川添兄弟、田辺らとともにポーカーをしていたらしい。

大阪万博を5カ月後に控えた1969年11月、今度は浩史が腹部の痛みを訴えて慈恵医大病院に入院した。このときは腹部手術のあと10日ほどで退院したが、何か異変がおきていた。肝臓癌が進行していたのだ。

浩史は癌のことは知らなかったが、死を覚悟するようになっていた。死についての本を取り寄せ、友人が経営していた石亭に籠もったり、夜な夜な芸者と遊ぶようになった。ぼくは浩史の最期について何も知らないけれど、その胸中、推し量るにあまりあるものがある。こうして『ヘア』の初日を見届けたあと、浩史は慈恵医大に再入院した。

すでに癌は手がつけられない状態になっていた。明けて1970年1月11日、川添浩史は56歳で息をひきとった。あまりにも短すぎる生涯だ。遺書には高松宮の大事のことだけが記されていた。

悲劇が続いた。『ヘア』終演後に、出演者たちが大麻吸引が咎められて逮捕された。大阪公演は中止した。同じ年の11月、三島由紀夫が楯の会のメンバーとともに市ケ谷の陸上自衛隊東部方面総監邸で割腹自殺した。翌朝の新聞にはカッと目を見開いたまま切り落とされた三島の首の写真が載っていた(その後、削除された)。翌年、光輪閣が閉鎖された。

パパ浩史を喪ってから、傷心した梶子はキャンティを光郎に任せると、青山のマンションに一人で暮らすようになる。

バターを使った料理をいっさい口にしないようになり、しばしば物思いに耽っているようだった。憂愁である。イタリアの海に似ている湘南あたりに住みたいと思って、上にも書いたように花田美奈子と別荘さがしをするのだが、1974年5月、心臓発作をともなう大葉性肺炎で自宅のベッドで亡くなった。まだ46歳だった。

浩史とタンタン

以上の、パパ浩史とタンタン梶子をめぐるキャンティをめぐる物語は、僅か15年弱のものだ。けれども、ここにはなんとも香しくも痛々しい六本木と東京と日本が圧縮されている。

痛快だったろうし、痛恨でもあったろう。いや、痛哭というべきか。

どこにも、いつの時も、こういう痛快と痛恨が入りまじる物語はつねに進行しているだろうと思うけれど、ぼくにはこのキャンティをめぐる15年の物語は遠いことには感じられない。

ここにぼくの父の話を加えるのは何だけれど、父も六本木で寝泊まりをしていたあと、大学4年おわりのぼくの誕生日の午後、突然に救急車で運ばれ、その3カ月後に胆道癌をこじらせて死んでいった。

いまぼくは、日本がかなりヤバイものになっていると思っている。東京はふたたびオリンピック開催に向かって躍動したがって、大阪もまた万国博の誘致をめざしているようだが、オリンピックといい万博といい、キャンティの60年代そっくりなのである。しかし、そこには川添梶子が欠けている。これから数年をどう迎え切れるのかどうか、大いに心配だ。

せめて諸姉諸兄は、「つもり」と「ほんと」のコンティンジェントな納得がいく年を迎えていただきたい。こんな句がある。「若水や流るるうちに去年(こぞ)ことし」(千代女)、「逝く年のわが読む頁かぎりなし」(青邸)。

⊕ キャンティ物語 ⊕

∈ 発行人:石原正康

∈ 編集人:菊池朱雅子

∈ 発行所:株式会社幻冬舎

∈ 印刷・製本:中央精版印刷株式会社

∈ 装幀者:高橋雅之

∈∈ 発行:平成9年8月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ プロローグ レーサーの死

∈ 桜の季節

∈ パリへ渡る

∈ 高松宮と「光輪閣」

∈ アヅマカブキ旋風

∈ キャパとの再会

∈ 梶子

∈ 浩史との再婚

∈ 60年代のはじまり

∈ ロカビリーの項

∈ カフェ・ソサエティ

∈ カンヌと『オンディーヌ』

∈ ロックミュージカル『ヘアー』

∈ 交渉のもくろみ

∈ オーディションから稽古へ

∈ 『ヘアー』の精神

∈ 富士グループパビリオン

∈ 年の終わりの憂鬱

∈ アクエリアス一輝く星座

∈ イタリアの海岸

∈∈ エピローグ「キャンティ」の子ども達

∈∈ 単行本あとがき

∈∈ 解説 見城徹

⊕ 著者略歴 ⊕

野地秩嘉

一九五七年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業。美術展のプロヂューサーを経て、ノンフィクション作家に。各紙に美術や海外の生活文化についての評論、及び人物ルポタージュを執筆している。著書に『エッシャーが僕らの夢だった』(新潮社)がある。