福島県は太平洋側の浜通り地域、奥羽山脈と阿武隈高地にはさまれた中通り地域、越後山脈と奥羽山脈のあいだの会津地域に分かれる。行政的にもこれらは、かつては磐前県・福島県・若松県に分かれていた。

福島県は太平洋側の浜通り地域、奥羽山脈と阿武隈高地にはさまれた中通り地域、越後山脈と奥羽山脈のあいだの会津地域に分かれる。行政的にもこれらは、かつては磐前県・福島県・若松県に分かれていた。

自然環境も違っている。浜通りと中通りには、古くから数年間隔でオホーツク海高気圧の影響で冷たいヤマセ(偏東風)が吹き、しばしば夏の冷害をもたらした。ぼくが40年前に出会った写真家の英伸三には『ヤマセに吹かれた村』(家の光協会)という渋い写真集がある。

冷害に悩んだ福島の農民たちは江戸時代から、温かい水を利用するための潅漑、田畑に水を多く流さないための排水、森林の落ち葉や家畜糞尿を活用する肥料、農具の工夫と改良などに知恵を絞ってきた。それはこの地域に「有畜複合家族農業」を育ませてきた。

一方、会津地域は朝晩の寒暖の差が大きく、晩秋から早春には霜がおりる。そのため病原性の微生物や昆虫が生育しにくく、そのぶん病原菌や害虫の発生が少なかった。それゆえ明治時代後期には約60種のイネが育った。1684年に著された佐藤与次右衛門の『会津農書』(農山漁村文化協会「日本農書全集」第19巻所収)は、そうした地域特性をいかした農業を早くから奨めていた。

福島の農業はすばらしかったのである。高村光太郎はこう書いていた、「食うものだけは自給したい。個人でも、国家でも、これなくして真の独立はない」。

英 伸三『偏東風に吹かれた村』(1983)

英 伸三(はなぶさしんぞう/1936−)は主に日本の農村と農家の姿を撮り続けている。

昭和50年代の会津の農村の風景(撮影・竹島善一)

本書の著者の野中昌法は農学と土壌環境の専門家で、1987年に新潟大学に赴任してきた当時から新潟・福島・栃木の有機農業に関心をもって幾つものフィールドワークに当たってきた(出身地は栃木)。

それとともに、新潟水俣病被害者の支援活動、チェルノブイリ原発事故による放射能の農業への影響の調査と研究、トルコ・中国・インドネシア・タイの有機農業の視察と連携など、多くの活動に携わってきた。

2011年3月11日、新潟で会議をしていた著者がいた建物と部屋が大きく揺れた。みんなが立ち上がり、会議は中止。著者は不安に駆られつつも、車でラジオの緊急ニュースを聞きながら自宅に走った。やがて福島原発が爆発したことがあきらかになり、周囲に放射能が洩れ出した。メルトダウンしたかどうかの報道はなかったが、チェルノブイリ以上の大事故かと思われた。

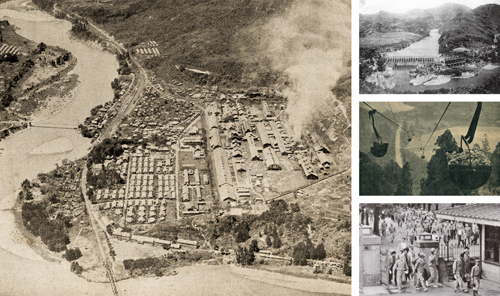

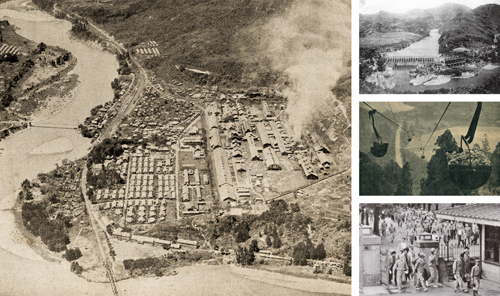

新潟水俣病の患者発生当時の昭和電工鹿瀬工場(1965年頃)

著者が支援を行ってきた新潟水俣病。煙を出している建物が原因物質メチル水銀を発生させたプラント。

さっそく日本有機農業学会を母体にした現地調査団が組まれた。5月6日、著者たちは澤登早苗を団長として相馬市・南相馬市・飯舘村・二本松市東和地区に入った。ちょうどぼくが吉村昭などの本をカバンに入れて、被災地を寂寞とした気持ちで巡っていた時期だ(1410夜〜1414夜)。

これらの地域では、水田面積12600ヘクタールのうち、津波で冠水して塩害を受けた水田が4321ヘクタールになっていた。畜産家は364戸のうち僅か101戸が残っただけだった。牛や豚もあわせて4864頭がいたのだが、その後は2200頭を切った。

相馬市山上では、水田土壌の放射性セシウムが1キログラムあたり640ベクレルを示した。南相馬市では積算空間放射線量が20ミリシーベルトになるおそれがあった。福島県有機農業ネットワークの前代表をしていた小高区の根本洸一さんを訪ねると、あの日から茫然自失の状態で、学校避難のあとは喜多方に一時避難し、その後は相馬市の親戚の空き家に暮らしていた。

著者はさまざまな調査をしたうえで、二本松市東和地区の「ゆうきの里」を拠点に支援と調査と対策にとりかかることにした。本気で取り組むべきだった。いまこそ「農と言える日本人」にならなければならないと覚悟した。

ゆうきの里東和は「道の駅ふくしま東和」の立ち上げと維持発展のために組織された。最初は青年団の数人の発案から始まり、2005年には会員260人がNPO法人ゆうきの里ふるさとづくり協議会をつくって有機農業で結束した。

有機農家と畜産農家と企業が連携するようになった。牛糞・籾殻・おがくず・食品残渣・飴玉など14の資材をまぜた「げんき堆肥」を作り上げ、「ボカシ堆肥」も配慮した。こうして互いに「土の声」を聞くことを誓い合ったのだ。

5つの取り決めもつくった。①畑の土壌診断を欠かさない、②げんき堆肥と有機質肥料を使う、③農薬と化学肥料は慣行栽培の半分以下にする、④栽培記録を相互が見る、⑤葉物野菜の硝酸イオン残留値に留意して基準1キログラムあたり1ミリグラム以下にする。

ゆうきの里東和の理事長は大野達弘さんである。たくさんの新規就農者を育ててきた大野農場の育ちだ。農場にある民宿の前の看板には「ぶれず、めげず、しびらっこく」とある。大野さんは「しびらっこく、がんばっぺ」が合言葉なのである。大型ハウス7棟でミニトマト、キュウリ、小松菜、ホウレン草のほか、原木シイタケ13000本、水稲1・5ヘクタール、ネギ4アールなどを栽培する。

3・11直後、浪江町から二本松市に3000人が避難したときは、大野さんたちの決断で東和が1500人を受け入れた。数日後、大野さんは黙って小松菜とホウレン草をトラクターで踏み潰した。シイタケはその後セシウム値が高く出荷制限の対象になった。

ゆうきの里の東和の専務理事の武藤正敏さんは農家民宿「田ん坊」をやっている。武藤さんにとって「有機はジョーシキ(常識)」「土地はショージキ(正直)」だ。一方では白鳥神社の太々神楽とベンチャーズと寺内タケシを愛してきた。しかし3・11以降は、「真相を知ることの怖さ」と「真実を知ることの勇気」を体感した。

副理事長の武藤一夫さんはなめこの空調栽培をするかたわら、農家民宿とレストラン「季の子工房」を営んでいる。その入口には「注文のきかねえ料理店」と書いてある。「原発事故は人災だ。土地が汚染されたのは自然災害だ。この二つとずっと闘う」という信条が一貫している。

そのほか著者は、「ななくさ農園」の関元弘さん、「あぶくま農と暮らし塾」の中島紀一さん、沖縄から来た民宿「ゆんた」の仲里忍さん、りんご農家の熊谷耕一さん、二本松有機農業研究会の大内信一さんたちと交わってきた。あれから著者が福島に通ったのは250回を超えたのである。

福島有機ネットの菅野正寿さんはゆうきの里東和の初代理事長である。一家は放射能汚染度の高い太田の布沢集落に暮らしてきた。水田2・5ヘクタール、野菜・雑穀2ヘクタール、ハウストマト14アール、もち・おこわを作って、代表的な複合農家になっている。本書には「田んぼのトンボ」という自然賛歌の詩も引用されている。

長女の瑞穂さんはセパタクロー(足のバレーボール)の元日本代表で、日本女子体育大学を卒業してから地元に戻って有機農業を始めた。

菅野さんは2012年6月にリオデジャネイロで国開催された国連主催の「持続可能な開発会議」(リオ+20)に杉内清繁さんとともに福島を代表して参加して、次のような10項目の提言をおこなった。

①日本・アジア・全世界の原子力発電所の即時停止と廃炉を

求める。

②住民の健康調査と、宅地・農地、農林水産物、食事、農業

資材についての放射能検査態勢の早期確立を求める。

③地域資源循環型有機農業を核に、第一次産業と地域経済を

再生して雇用を創出し、住民主導による復興をめざす。

④農家の自給、地域の自給、自然との共生をベースにした暮

らしを確立し、お年寄りからの知恵と技とを学ぶようにす

る。

⑤大都市一極集中を解消して、誰もが耕す社会のための農山

村への帰農をめざす。

⑥肉食、化学物質、食品添加物、遺伝子組み換え食品を大幅

にへらし、国産の穀物と野菜を重視した日本型食生活を中

心にしていく。

⑦世界的な食料危機と自然災害に備え、第一次産業を振興し

て、大幅な食料自給率の向上と備蓄をめざす。

⑧都市・農村・コミュニティのいずれにおいても「顔の見え

る信頼関係」を重視した社会をつくっていく。

⑨エネルギー消費量をへらし、分散型で再生可能なエネルギ

ーの地域自給を計画する。

⑩経済成長に偏重した社会から減速し、「いのち」を大切に

する「共に生きる社会」をつくりあげる。

いずれも納得のいくアピールである。とくに食料自給率が1パーセントの日本がこれでいいわけがない。

2011年8月、毘沙門チームが発足した。新潟大のアイソトープセンターの内藤眞センター長が南相馬の出身ということもあり、この地域の農家と汚染マップを作成しようということになった。毘沙門はその共同チームである。著者は大学研究者、JAそうま、復興会議などをつないでいった。

2013年9月、福島大学で飯舘村大久保集落の長正増夫組長と目黒欣児生産部長を囲んで、うつくしまふくしま支援センターの面々、農学者たち、菅野さんなどが集まって、今後の計画や調査方法や村おこしをめぐって議論した。飯舘村をどうするかということが「この村の問題」ではなく、すべからく「日本の難問」であることがすぐわかった。

著者のチームはこの難問がネットワークにこそなるべきだと感じて、博士山ブナ林を守る会のメンバーで奥会津大学を発足させた菅家博昭さん、福島有機ネットの理事の浅見彰宏さん、郡山の野菜ソムリエで郡山ブランド野菜協議会あおむしクラブを活動している藤田浩志さんらとの結び付きを、強めていった。

当初は茫然自失だったあの根本洸一さんも、いよいよ日中だけは小高区に戻って農事を再開した。

こうした著者の活動を見ていると、あくまで農家の生き方に沿いつつ、測定や調査が前進エンジンになってさまざまな活動者たちがみごとにつながっていく様子が伝わってくる。そこには「知ることは生きることである」というモットーが貫かれている。

本書には農事と救済をめぐる活動がいろいろ紹介されているのだが、そのなかから「農と言える日本人」ならではの発見や着眼がいくつも報告されている。

たとえば「耕作することでセシウムの空間線量率が下がっていく」「落ち葉を食べるミミズにはセシウムがかなり濃縮される」「表面剥ぎ取りは土壌侵害をおこして水系の二次汚染をすすめる」「牧草の汚染は地上部に集中して根には至っていない」といったことは、ぼくのような素人から見ても画期的な観察結果なのではないかと思われた。著者の活動と研究は「農による知の統合」なのである。

野菜ソムリエの藤田浩志と著者・野中昌法氏との対談。

福島県産の農林水産物を応援する情報を発信する「ふくしま新発売。」の動画。

本書の後半には、足尾銅山の汚染問題や水俣病の公害問題についての詳しい見解も述べられている。著者は栃木県葛生に生まれ育ったのだが、小学校の校舎の入口には田中正造の写真が掲げられていたのだそうだ。

著者はやがて荒畑寒村(528夜)の『谷中村滅亡史』や『土から生まれた思想家』、林竹二の『田中正造の生涯』、東海林吉郎・布川了の『足尾鉱毒・亡国の惨状』などを読み耽って、日本の農事・山村・漁村を襲う「侵害」に立ち向かえる研究者になろうと決意したようだった。

本の終わり近く、著者は次のことを明言している。①国は被害者の味方にはならない。②県は被害者を説得しようとする。③しばしば「偽りの科学性」によって真実が歪められる。④「疑わしきは罰せず」によって科学的因果関係の決着が延ばされる。⑤「疑わしきは認めず」によって人命は軽視されていく。

本書の「あとがき」は安達太良山の山麓の岳温泉「喜ら里」で綴られた。ぼくが好きな温泉である。

40年前、ここで高村光太郎の『緑色の太陽』や『開墾』を読んだ。読み了ってから湯に浸かり、さあ、どうしようかと思ったものだ。『開墾』にはこんなふうな文章が入っている。

‥‥私自身のやつてゐるのは開墾などと口幅つたいことは言はれないほどあはれなものである。小屋のまはりに猫の額ほどの地面を掘り起して去年はジヤガイモを植ゑた。今年は又その倍ぐらゐの地面を掘り起してやはりジヤガイモを植ゑるつもりでゐる。

‥‥北上川以西の此の辺一帯は強い酸性土壌であり、知れ渡つた痩せ地である。そのことは前から知つてゐたし、又さういふ土地であるから此所に移住してくる気になつたのである。野菜などが有りあまる程とれる地方では其を商品とする農家の習慣が自然とその土地の人気を浅ましいものにするのである。

‥‥太田村山口の人達は今の世に珍しいほど皆人物が好くてのどかである。その代り強い酸性土壌なのである。(略)太田村には清水野といふ大原野があるが、此所に四十戸ばかりの開拓団が昨年から入り、もうぼつぼつ家が建ちかけてゐる。私は酪農式の開拓農が出来るやうに願つて、なるべくそれをすすめてゐる。そして乳製品、ホウムスパン、草木染に望みをかけてゐる。

⊕ 『農と言える日本人』 ⊕

∈ 著者:野中 昌法

∈ 編集:大江正章

∈ 編集協力:日本有機農業学会

∈ 装丁:小林義郎

∈ 写真:菅野瑞穂

∈ 発行所:コモンズ

∈ 発行者:大江正章

∈ 印刷:東京創文社

∈ 製本:東京美術紙工

⊂ 2014年 4月 15日 第一刷発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈∈ はじめに

∈ 第1章 被災地で農家の生の声を聞く

∈∈ 1 現地調査での決断

∈∈ 2 ゆうきの里の有機農業者たち―二本松市東和地区

∈∈ 3 地域に有機農業を広げる福島県有機農業ネットワーク

∈∈ 4 稲作の再開に向けた調査活動―南相馬市太田地区

∈∈ 5 全村避難からの再生―飯舘村大久保第一集落

∈∈ 6 理不尽な現実に立ち向かう後継者

∈ 第2章 研究者と農家の協働が生み出す成果

∈∈ 1 研究者の連携による復興プログラム

∈∈ 2 知ることは生きること

∈∈ 3 上流の放射能汚染が下流の稲作に影響する

∈∈ 4 情報の公開で風評被害を乗り越える

∈ 第3章 足尾と水俣に学ぶ

∈∈ 1 初めて公害にノーと言った日本人・田中正造

∈∈ 2 農の人の軌跡

∈∈ 3 水俣病の教訓

∈ 第4章 科学者の責任と倫理

∈∈∈ おわりに

∈∈∈ 参考資料

⊕ 著者略歴 ⊕

野中 昌法(のなか まさのり)

1953年栃木県安蘇郡葛生町(現・佐野市)生まれ。1987年の新潟大学赴任直後から新潟水俣病被害者の支援活動に参加。前年のチェルノブイリ原発事故を受けて放射性物質の農業への影響について講義を始める。また、日本国内に加えて、トルコ、中国、インドネシア、タイなどで現地研究者・農家とともに、有機農業の調査と土壌修復を行う。2011年の東日本大震災と原発事故以降は、いち早くブログで情報と分析を発信。5月から福島県で農業復興調査研究を開始し、継続中。新潟大学自然科学系教授。農学博士(東京大学)。日本有機農業学会理事、NPO法人有機農業技術会議理事、新潟水俣環境賞選考委員長、郡山市農業振興アドバイザー。