一見すると、ニコラス・ハンフリーの著書は還元主義的な推理でできている。従来のぼくはこの手法にはあまり脱帽してこなかった。科学現論の多くが要素還元的であるのは仕方ないとして、動的な秩序を創発する生命現象を還元主義にしてしまうのは、困った見方だと思ってきたし、いろいろ問題も感じてきた。

あなたがスミレを目にしているときの色の感覚は、

別の人がマリーゴールドを目にしているときの色の感覚と

同じでないと、どうしてわかるのか?

――ジョン・ロック

一見すると、ニコラス・ハンフリーの著書は還元主義的な推理でできている。従来のぼくはこの手法にはあまり脱帽してこなかった。科学現論の多くが要素還元的であるのは仕方ないとして、動的な秩序を創発する生命現象を還元主義にしてしまうのは、困った見方だと思ってきたし、いろいろ問題も感じてきた。ところがハンフリーについては少しずつではあるが、4度にわたって煩悶しつつも刺激を受けた。

邦訳はいずれも紀伊国屋書店の刊行で、邦訳の刊行順でいうと1993年の話題作になった『内なる目』、2004年の『喪失と獲得』、2006年の『赤を見る』、そして本書『ソウルダスト』というふうになる。編集担当の和泉仁士君には会ったことはないけれど、ハンフリーのもの以外でも問題作をいつも手掛けていて、しばしば書評を頼まれてきた。

『ソウルダスト』は『内なる目』以来の同じ著者による執筆だから、ガラリと主題や記述方法が変わるわけではないが、それでもだんだんボディブローが効いてきた。そのうちぼくも気が付いた。ハンフリーは還元主義者ではなく「リバース・エンジニアリング」主義者だったのだ。それで惹かれたのだ。リバース・エンジニアリングを「脳と心の正体」の何かに向けて行使してみること、それがハンフリーの手法だったのである。

ハンフリーはぼくより一つ年上の進化心理学者で、長らくオックスフォード大学とケンブリッジ大学で動物行動学と実験心理学の助手や講師を務め、ロンドン大学経済学部の哲学教授になった。途中、ルワンダでダイアン・フォッシーらとともにマウンテンゴリラの調査研究に従事して、サルや類人猿にも「盲視」(ブラインド・サイト)があることを立証した。

なんでも見える盲目の猿

1972年に、ハンフリーは「ニューサイエンティスト」誌に論文を書き、従来全く知られていなかった種類の視覚を主張した。

中世においては、人は自分のことを

人種・国民・家族・団体の一員としてのみ、

つまりなんらかの一般的カテゴリーを通してのみ意識していた。

――ヤーコプ・ブルクハルト

ごく一般的な進化論解釈では、サルや類人猿がヒトザルをへてヒトに至るにあたっては、かなりの変化と飛躍がおこったとされてきた。スタンリー・キューブリック(814夜)の『2001年宇宙の旅』の冒頭のヒトザルが骨片を持って立ち振舞うシーンが、そのことを謳っている。そして、この飛躍と変化に与(あず)かったのは「知能」というもので、それは中枢神経系(脳)のめざましい発達によるものだったとされてきた。

知能発生説である。とくに異論のない説のようではあるが、ではその「知能」がいったい何をきっかけにして、どのように急激な発達をとげたのかというと、研究者たちはそれぞれが千差万別の説を試みるしかなかった。知能発生説で凱歌をあげたぶっちぎりの仮説は、いまだないままなのだ。

この知能発生説をめぐるさまざまな解釈に意外な異論を唱えたのが、ハンフリーの最初の『内なる目』(The Inner Eye 1986)だった。

ハンフリーは類人猿からヒトへの飛躍は知能の発達ではなく、「自己意識の芽生え」によっているのではないか、すなわち「自分がどう感じているかを意識する能力」が芽生え、これが知能のバネになったのではないかと提案した。ヒトザルからヒトになる過程のどこかで、自分の心を覗きこむ「内なる目」が形成されたのではないかというのだ。

それなら、その「内なる目」はどこでどのように獲得されたのか。それについて答えようとしたのが『喪失と獲得』(The Privatization of Sensation 1999)である。

ヒトは道具を使い、言語能力を獲得することによって飛躍的な進化を遂げた。火で調理をしたものを食べ、仲間の死者を葬り、言葉によるコミュニケーションをするようになり、ラスコーの壁画やアルタミラの洞窟画を色付きで描けるようになった。そのうち文字も楽譜も数学も発明した。が、しかし、ちょっと待ってくれとハンフリーは言ったのだ。

どうもラスコーの洞窟画は天才的な自閉症児の絵にそっくりに見える。実際にもそういう絵を描く症例は少なくない。けれども、そうした天才的自閉症児たちはやがて言語コミュニケーション能力をもてるようになると、しだいに絵の才能を失っていくことが多い。そうだとすると、あの洞窟画はまだ言語コミュニケーションの能力を獲得できていない人類の成果だったのではないか。それが証拠に、あのような原始壁画を描いた部族たちは、考古学が証してきたように、その後は言語のような知能を発生させていない。

そうであるのなら、われわれは何か新しい能力を獲得した代償に、それまでの古い能力を喪失するのではないか。そう考えたほうがわかりやすいのではないかというのだ。

つまり、洞窟画の描写能力を失った者たちが言語や文字を“発明”することになったのではないかというのだった。

人類の進化において「何かを獲得すると何かを喪失する」という見方は魅力的である。デズモンド・モリス(322夜)の『裸のサル』にもそういう見方があった。けれども、獲得能と喪失能にはそれなりの連続性もあるはずだ。ハンフリーはそのへんは不問に付した。だから『喪失と獲得』の主張は全体としては半分くらいは納得できる仮説だが、半分くらいはそうだとすると説明がつかなくなることがいろいろ出てくるんじゃないかと、当時のぼくは思っていた。

自己などというものはこの世に存在しない。

自己だった人も自己をもっていた人も、

これまで一人としていない。

自己は現象であって、プロセスなのだ。

――トマス・メッツインガー

ついで『赤を見る』(Seeing Red 2006)では、以上のことを「人が赤を見ているときに何がおこっているのか」というしごく端的な認知行為を例にして、ハーバード大学でわかりやすく講義したものをまとめた。

採り上げた実験例はごくごく単純なもので、われわれが真っ暗なホールのスクリーンに映し出された「赤」を見ているとき、そこに何がおこっているのかということをつぶさに点検しようというものだ。

スクリーンいっぱいに赤が映し出されているだけなのである。だから観察者は、まずはそこに「赤という事実」があることを認識するが、これはそう長くは続かない。すぐに赤が何かに変化するだろうという予想を立てたり、スクリーンに何かが交じったりして出てくるのではないかと想像したりする。けれどもスクリーンはあいかわらず赤だけなので、そのうち「これは赤い感覚を経験していると自分で呼ぶような特別の意識の状態にいる」というふうな気分になってくる。

ハンフリーは、自己意識というものはこういうものに近いのではないかと見たのである。

被験者が、これは「赤すること」(reding)でしかないという気分になり、それをベースに適宜、好きな空想や言い換えに向かっていくことを観察しているうち、知能や言語はまさにこの「赤する気分」のようなところから生まれていったのではないかと見るのだ。

つまり「赤する」をしているうちに「無意識の推論」(閾下知覚ともいう)のようなことがおこるのではないかというのだ。ここから「知能」への変貌が始まったというのだ。同じことは味覚においての「塩する」(salting)にも、身感覚体や内蔵感覚における「苦痛する」(paining)にもおこっているはずだ。

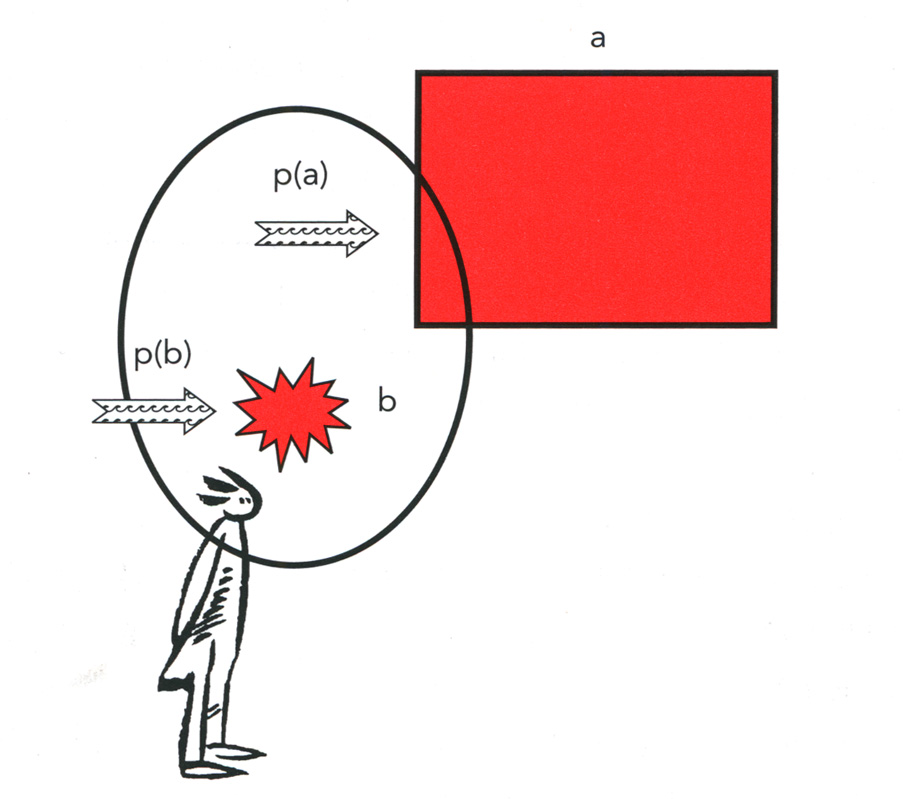

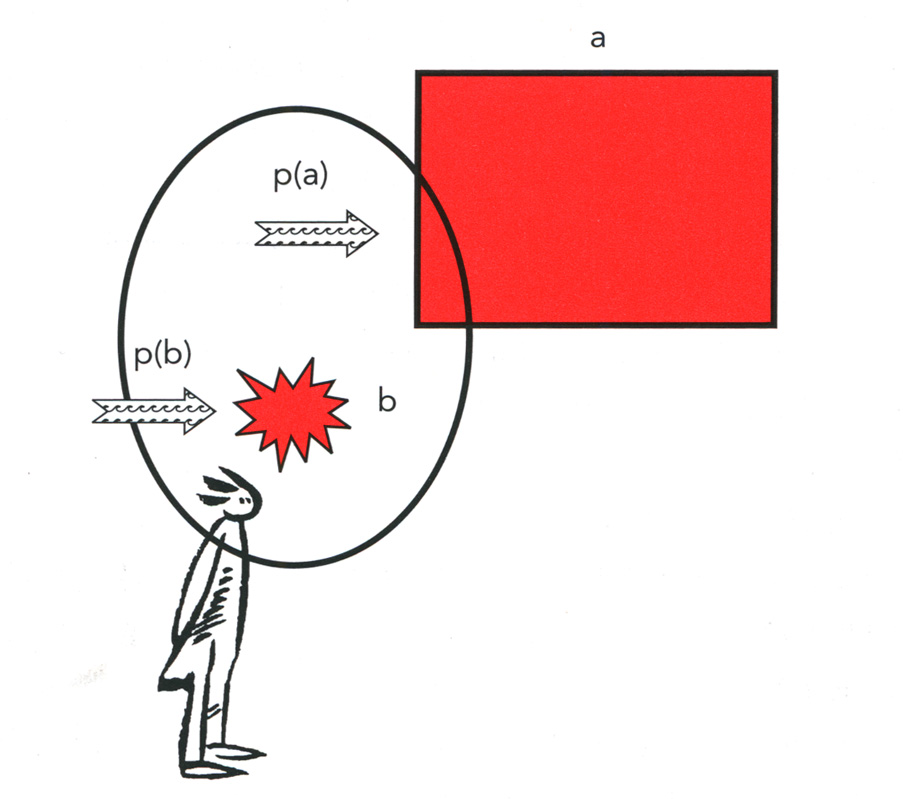

「赤すること」

スクリーンを眺めるとき、赤い感覚を経験していると自らが呼ぶような特別な意識の状態を生み出す。

・赤い経験を抱く。b

・この赤い感覚を抱いていると感じる。p(b)

・スクリーンが赤だと知覚する。p(a)

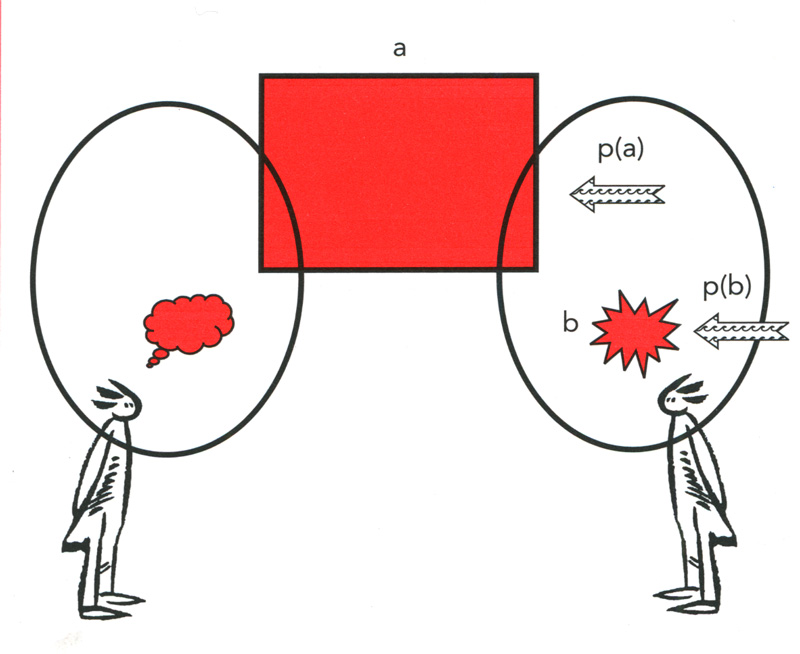

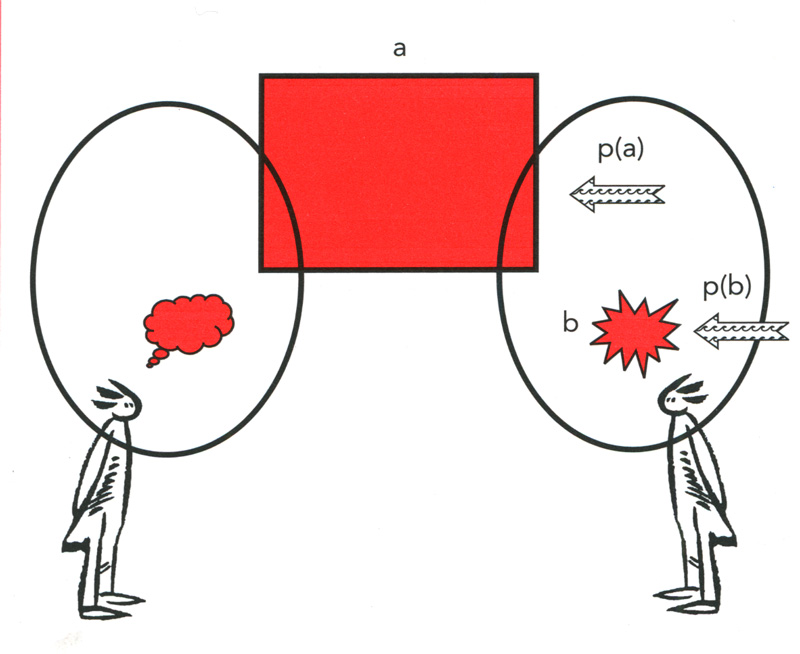

他人が「赤すること」

他人が赤いスクリーンを見たときの感覚は、自身が青いスクリーンを見たときに作り出す感覚に近いかもしれないが、確かめようがない。

心の進化において、認識可能な心にとっての出発点は、

心と運動行為とのつながりにある。

――チャールズ・シェリントン

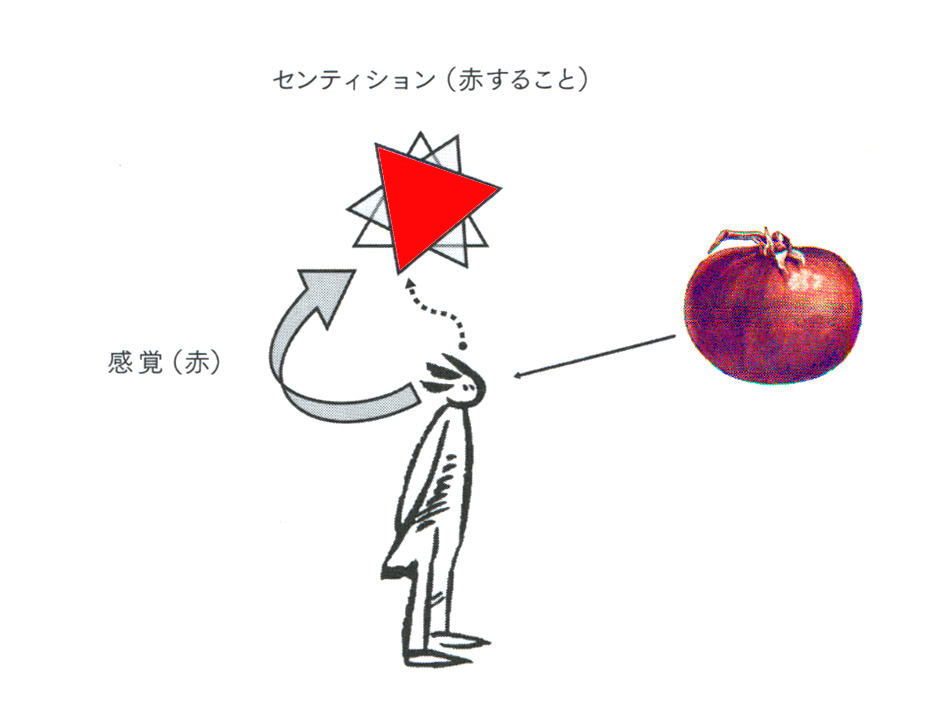

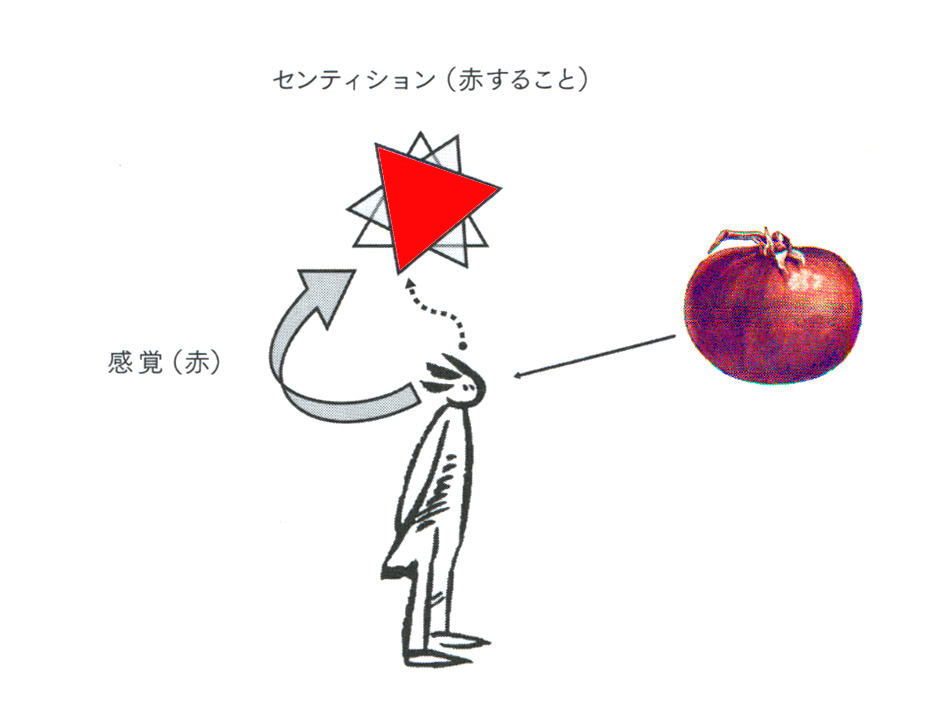

ここまでの見方を一言でまとめると、ハンフリーは「センシェンス」(sentience)および「センティション」(sentition)を重要視しているということである。

センシェンスとは訳しにくい言葉だが、「感覚を意識すること」とか「自分がどういう感覚状態にいるかを意識していること」を意味する。感覚の感覚のようなものだ。問題はそのセンシェンスが人類のどの過程でおこったのかということだ。

センティションもハンフリーの造語で、おそらくセンセーション(感覚)とエクスプレッション(表現)とエキシビション(披露)の3つの中間のどこかにある感覚様式のことをいう。センティションはどうやら「私秘化した表象活動」を担当しているとおぼしい。

というわけで、『赤を見る』は読者を「赤まみれ」にさせながらしだいに意識や心や知能の芽生えの“現場”に誘うという構成がたいそうおもしろかったのだが、ハンフリーの仮説が深まったという印象はなかった。

こうして『ソウルダスト』が以上の紆余曲折をまとめ、センシェンスの正体の説明に向かうことになったのである。

センティション

視覚や触覚などの感覚を心によってモニターすることではじめて自分がどういう感覚状態にいるかを意識できる。

ニコラス・ハンフリー『赤を見る −感覚の進化と意識の存在理由』

タイトルに合わせて装幀にも大胆に赤が活かされている。

私は自分が目にしているものにうっとりしている。

これは恋する者の洞察、あるいは恋する者の盲目だ。

――ヴィンセント・ファン・ゴッホ

ずっと以前から、哲学者や作家や詩人が次のようなことを書いているのに、心理学者や脳科学者たちはこれらにうまく応答できなかったことを気に病んできた。

マルセル・プルースト(935夜)はこう書いた、「天からロープが下ろされ、非存在の深淵から私を引き上げる」。ポール・ヴァレリー(12夜)はこうだ、「私が目覚めるのではなく、目覚めがあるというべきだ。なぜなら私は結果であり、結末にすぎないのだ」。

ヨハン・フィヒテ(390夜)は直截に「自意識をもつ前の私は何だったのか」と問い、「この問いを発する前の私は存在しなかった」と書いた。『概念記法』のゴットロープ・フレーゲはもうちょっと突っ込んで「私の経験は私の内なる経験者なしではありえない。内なる世界は、その内なる世界の主人たる存在を前提とする」と推理した。誰よりも自己意識のあやしさについて端的だったのは、かのミラン・クンデラ(360夜)だ。クンデラはこう言った、「我思うゆえに我ありじゃない。我感じるゆえに我ありだ」。

いずれも急所をついた問いである。けれども、これらに応える回答がなかなか提出されなかったのである。

すべては脳の中での出来事なのだ。

芥子の花が赤いのも、林檎が芳しいのも、雲雀が鳴くのも。

――オスカー・ワイルド

ハンフリーは『ソウルダスト』の主人公のひとつに「イプサンドラム」を仕立てた。こいつを相手に問題に向かっていこうというのだ。

イプサンドラムなんて聞きなれない言葉だが、「自己」をあらわすラテン語の“イプス”(ipse)と「難問」をあらわす“コナンドラム”(conundrum)を組み合わせたもので(よくもまあこの二つを組み合わせたが)、人間が感覚刺激を受けているうちに幻想のように生じてきた内的想像物のことをさしている。

むろんイプサンドラムの正体は不明である。“内なる怪物”だ。しかしハンフリーは、ヴァレリーやクンデラが想定した“何か”は、このイプサンドラムに似たものがこっそり関与していると見たのだ。そして人間の歴史は、このイプサンドラムをつねに部分修正をしてきたのだろう、あるいはたえず編集してきたのだろうと想定した。

わかりやすくいえば、イプサンドラムを修正し、編集しているのが「意識」というものだと見たのだ。

もともとハンフリーは『内なる目』以来ずっと、このイプサンドラムと意識の行ったり来たりをめがけてリバース・エンジニアリングをしてきたわけなのである。『ソウルダスト』はその作業の、とりあえずの集大成だった。

私はいま、片手で言葉を綴りながら、

もう一方の手でネクタリンを口元にもってきている。

――ジョン・キーツ

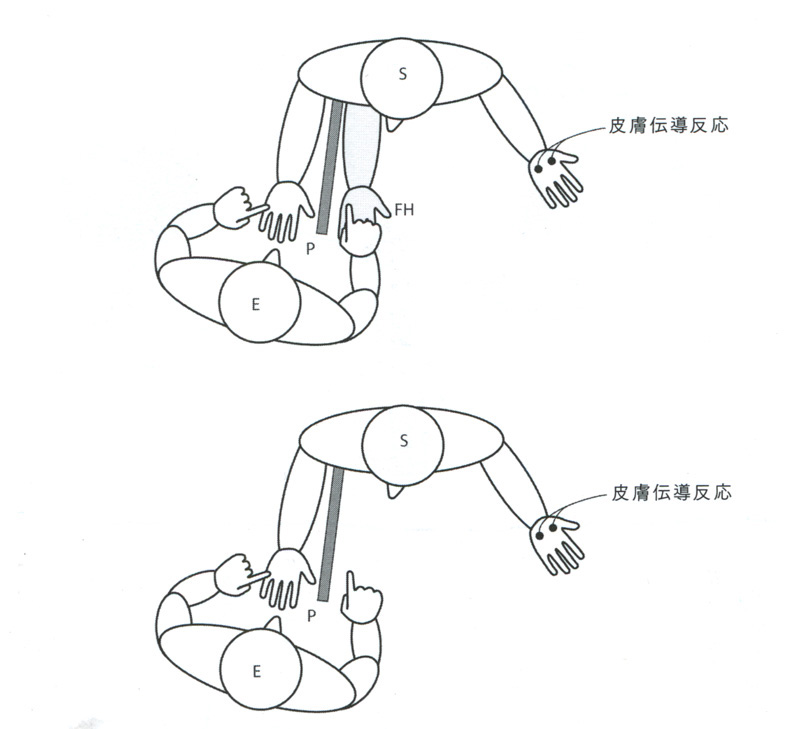

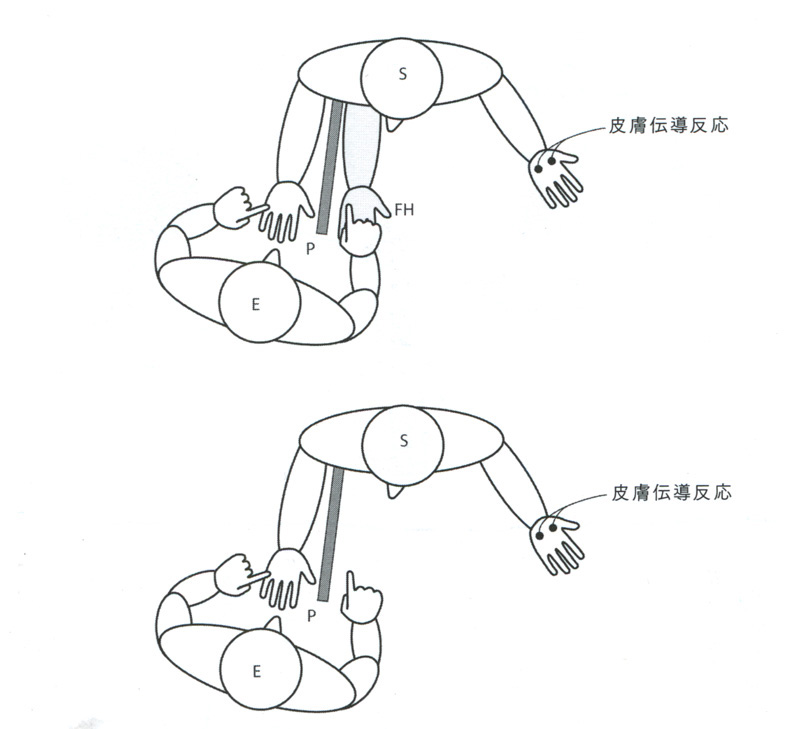

キャリー・アーメルとヴィラヤヌル・ラマチャンドランの有名な実験がある。驚くべき観察結果が報告された。

被験者Sはテーブルに向かって座り、その右手が仕切り板Pによって視界から遮断されている。そのかわり、ゴム製のニセの手FHが目の前に見えるように置かれている。この状態で、実験者EがSの本物の手とゴムの手を同時に軽く叩いたり、撫でたりする。すると意外にも、Sはその刺激に呼応する触覚的な感覚が見えているゴムの手があるほうの位置でおこっていると報告した。

ついでゴムの手を見えなくしておいて、実験者Eが本物の手とゴムの手がおいてあったテーブル上の一点を同時に叩いたり撫でたりすると、Sはそのテーブル上の一点で触知感覚がおこっていると報告した。

さらに、絆創膏を本物の手とテーブル上の一点に貼りつけておいて、テーブルのほうの絆創膏を急に剥がすと、Sはまるで痛みを予期していたかのように感情が変化を見せ、その皮膚の電気抵抗の変化が記録された。

アーメルとラマチャンドランは、こう書いている。「驚いたことに、被験者はテーブルの表面から感覚が生じていると、何度も感想を述べたのである」。

のちに「ラマチャンドランの偽手実験」として知られることになったこの実験と、ラマチャンドラン自身の著書『脳のなかの幽霊』(角川書店)とが心理学界や脳科学学界に与えた影響は大きかった。そのことはいずれラマチャンドランの本を千夜千冊するときがくれば紹介することにして、反響が大きかったにもかかわらず、この実験の意味をうまく説明できた研究者はほとんどいなかったのである。いまでも、いない。ニコラス・ハンフリーはこのみんなが逃げ腰になった課題に、仮説をもたらしたのだ。

それは、人間はさまざまな感覚上の現象的特性を誤って付与してきたことによって、意識を発達させてきたにちがいない、というものだった。

ラマチャンドランの偽手実験(模式図)

見えない本物の手と見えるゴムの手を同時に軽く叩いたり撫でたりすると、被験者はゴムの手の位置に刺激を感じる。(上)

ゴムの手をなくして、本物の手とゴムの手がおいてあったテーブル上の一点を同時に叩いたり撫でたりすると、被験者はそのテーブル上の位置に刺激を感じる。(下)

自分の感覚が外界のものに対する知覚と

つねに結びついているとき、

哲学者はしばしば両者を混同して主題を議論してきた。

――トマス・リード

長い進化のプロセスのなかで、人間の「意識」がひょっこり生まれたとは思えない。そんなふうに想定すると、どこかで突然に「心」が出現して、そこから意識が広がったというふうに説明するしかなくなってくる。

それよりも、神経細胞のネットワークが複雑になるにつれ、そこにいくつものフィードバック・ループがあらわれたり、神経の相関性(NCC)が組み合わさっているうちに、意識めいた「変なもの」が生じてきて、そこに言葉の発生や知覚機能の発達が加わって、それらがいつのまにか意識と呼ばれるものになった見たほうが妥当だろう。ハンフリーはその「変なもの」をイプサンドラムと名付け、そのようなことを勧めていく機能力をセンシェンスとかセンティションと名付けたのである。

しかし、何と名付けようと「変なもの」の正体がわかるわけではない。ここで重要なのは、意識はイプサンドラムをモニターしてきたということだ。いや、もっとはっきりいえば、知覚の動向をモニタリングしていることが意識というものになったのだ。しかもそのモニターにはいくつもの「誤り」が含まれていたということなのである。ラマチャンドランの偽手実験はそのひとつの証左になっていた。

このような考え方は、150年前にトマス・ハクスリーが次のように書いた見方を踏襲する。

「私たちの心的状態は、自分という生体内で自動的におこる変化を意識の中にシンボルとしてあらわしたものにすぎない。(したがって)私たちが意志のはたらきとよぶ心的状態は、自発的行為の原因ではなく、その行為の直接の原因であり、その脳の状態のシンボルなのだ。私たちは意識ある自動人形なのだ」。

自意識をもつ前の私は何だったのか。

この問いに対する自然な答えは

「私はまったく存在しなかった」だ。

なぜなら、私は私でなかったのだから。

――ヨハン・フィヒテ

意識が変なイプサンドラムをモニターするうちに生まれてきたとして、では、それが「自己意識」というふうになるのはどうしてなのか。

多くの仮説はそのモニタリングによって、そこになんらかの自己組織化のようなことがおこって、それを保持するためにしだいに「自己」が想定されるようになったと推理する。ガレン・ストローソンはそこには“SESMENT”が動いたと見た。“Subject of Experience as Single Mental Things”(ただ一つの心的なものとしての経験の主体)というものだ。

けれども、そういった一つの“自己意識の卵”のようなものが先行したとは考えにくい。そこでダグラス・ホフスタッターのような仮説力が旺盛な研究者たちは、イプサンドラムめいたものと知覚行為とのあいだには「奇妙なループ」のようなものが生じて、そこから自己意識がめざめていったのだろうと考えた。大いにありうることだ。ヴァレラやマトゥラナ(1063夜)の「オートポイエーシス」という見方も、ほぼこの見方に近い。

しかしハンフリーは、その「自己」さえ中心をもたないもので、むしろ自己意識のカケラのようなものが散りばめられていったのではないかと推理した。そして、それを「ソウルダスト」と呼んだのである。ソウルダスト――「魂の塵」たちである。いやいや「魂の粒子」があるというのではない。「心」や「意識」をめざす前兆がソウルダストのようにばらまかれていったのではないかというのである。

あなたは他者とつながっているからこそ人間なのだ。

もし他者とつながっていなければ、あなたは何者でもない。

――デズモンド・ツツ

ソウルダストとは、よくもそこまで言及したものだ。そのイメージは粘菌類めいていて、まるで「意識の胞子」のようである。ただし、それが何に当っているのかは、さっぱりわからない。

結局のところ、ハンフリーはイプサンドラム仮説やソウルダスト仮説によって、意識や自己意識をうまく説明できなかったのである。とくにソウルダストについては、残念ながらなんらの説明もできなかった。

集大成のつもりだったろう本書も、あまりに拡散した書きっぷりで、引用はうまいけれども、ハンフリー自信の仮説を順番に組み上げることには失敗していると言わざるをえない。

とはいえ、それにもかかわらず、ぼくはこのハンフリーの考え方には今後の可能性が秘められていると感じるのだ。

それは、第1には人間が進化するにあたって「獲得」と「喪失」を入れ違いにしたと見たことにある。これは可能性のある推理だった。われわれは「かわるがわる」の動物なのである。森を見ているとき木を見られないし、呼吸を吸っているときは喋れない動物なのだ。このことから推測できることは、まだまだあるにちがいない。

第2にはモニタリングに「誤り」が含まれていたとみなしたことだ。この見方は必要だった。それでどうなったのか、ハンフリーはちっとも解説していないけれど、「知能」が「誤り」から派生したとしたら、これはすばらしく刺戟的だ。

第3には、意識や自己意識を扱うにはリバース・エンジニアリングの手法が必要なのだが、それだけではなく、それをちょうど「心」や「魂」の感じにぴったりくるように記述するためには、その説明そのものも独特のリバース・エンジニアリングっぽくなるべきところがあって、ハンフリーはその編集的感覚をついに最初から最後まで(まだ本書が最後ではないだろうが)、なんとしてでも手放さなかったということだ。

科学書としては、このやりかたは問題があるが、「意識を科学する」という仕方には、今後はこのような記述法が認められていいと思える。

というわけで、なんだかハンフリーの応援演説にはならなかったかもしれないが、ぼくとしてはこういう科学者が大好きなのである。あしからず。

⊕ 『ソウルダスト――〈意識〉という魅惑の幻想 』 ⊕

∈ 著者:ニコラス・ハンフリー

∈ 訳者:柴田裕之

∈ 発行所:紀伊國屋書店

∈ 組版:中垣デザイン事務所

∈ 印刷:図書印刷

∈ 製本:中垣デザイン事務所

⊂ 2012年4月27日発行

⊗目次情報⊗

∈∈ 招待の口上

<プレリュード>

∈ 第1章 目が覚めるとはどういうことか

<第1部>

∈ 第2章 「何かのよう」であるということ

∈ 第3章 私秘化した反応

∈ 第4章 ループをたどる

<第2部>

∈ 第5章 意識の重要性

∈ 第6章 そこに存在すること

∈ 第7章 魔法をかけられた世界

∈ 第8章 そうか、それが私というものだったのか!

∈ 第9章 自分自身であること

<第3部>

∈ 第10章 魂の生態的地位に入る

∈ 第11章 危険な領域

∈ 第12章 死を欺く

∈ 最終章 結び

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 原注

∈∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

ニコラス・ハンフリー(Nicholas Humphrey)

ロンドン大学経済学部名誉教授。ケンブリッジ大学でph.Dを取得(心理学)。ダイアン・フォッシーと、脳を損傷したサルで「盲視(ブラインド・サイト)」の存在を最初に証明した。人間の知性と意識の進化をめぐる業績で国際的に知られ、マーティン・ルーサー・キング記念賞や英国心理学会図書賞などを受賞している。邦訳に『内なる目――意識の進化論』『喪失と獲得――進化心理学から見た心と体』『赤を見る――感覚の進化と意識の存在理由』(以上、紀伊國屋書店)がある。