2015年3月末現在、

イスラム国の拠点のひとつティクリートが

イラク軍によって奪還されたというニュースが流れた。

あいかわらず文化財は破壊され、

シーア派も異教徒も容赦なく殺されている。

このあとどうなるかはわからないが、

さしもの暴挙が食い止められるともくされるとも、

逆に事態は一筋縄ではおわらないとも言われる。

本書はテロ対策コンサルタントが緊急に書いたもので、

イスラム国は歴史上初のテロ国家となる可能性があるとした。

われわれはいったいどんな事態に直面しているのか。

ざっとその背景と経緯をかいつまんでおきたい。

2014年6月前後だった。世界中に「イスラム国」(Islamic State)という名称が燎原の火のごとく罷り通っていった。従来のイスラム過激派を受け継ぐ武装組織の一派なのか、ろくすっぽ思想をもたない異常なテロ組織なのか、新たな国家組織あるいは擬似国家なのか、それとも新手の革命軍事集団なのか、わからないままだった。

日本には縁遠いと思われたが、それから半年もたたない1月中旬、イスラム国は日本政府に法外な身代金を要求し、ついではシリア人女性の死刑囚解放を条件にしつつ、拉致した湯川遥菜さんを首を切って殺害した。ぼくの誕生日の前後のことだった。続いて後藤健二さんを殺害し、さらにヨルダン空軍のパイロットを殺害した。

その直後、国連はイスラム国が子供たちを生き埋めにしているとの報告書を発表した。世界が息を呑むなか、イスラム国の殴り込み先鋒部隊はチュニジアのバルドー博物館を襲撃し、21人を無差別殺害するとともに多くの歴史的美術品を破壊もしくは強奪した。

これを書き始めた3月末時点では、イラク軍とアメリカ軍と有志連合がイスラム国の拠点であるティクリートの奪還をめざし、ついではISの拠点都市モスルの奪還をめざすとニュースは伝えていた(その後、ティクリートはイラク軍によって奪還されたが、シーア派を中心にした民兵による逆略奪が始まったと報道されている)。また、アラブ連盟も首脳会議を開いてイスラム国壊滅を合議したとも伝えた。

ともかく、どうも予断は許さないようだ。なぜ予断を許さないのか、本書がそこに分け入っている。いったいイスラム国とは何なのか。かつてこのようなテロ集団はなかったのか。

あらかじめ、イスラム国が何をもくろんでいるのかという最大限の枠組だけをあきらかにしておくと、本書のロレッタ・ナポリオーニは「サイクス=ピコ協定によって決められた国境を破ること」を目的にしていると見るべきだと書いている。

これは、ある意味でわかりやすい枠組だ。サイクス=ピコ協定は、第一次世界大戦中の1916年にイギリスとフランスがオスマン帝国の領土分割を勝手に取り決めた密約である。

ぼくも『世界と日本のまちがい』(春秋社)で、中東のアラブ国家独立を約束したフサイン・マクマホン協定、パレスチナにおけるユダヤ人居住地を明記したバルフォア宣言とともに、サイクス=ピコ協定が「イギリスの三枚舌」として現代史上の重大なまちがいのひとつを冒したと書いておいた。

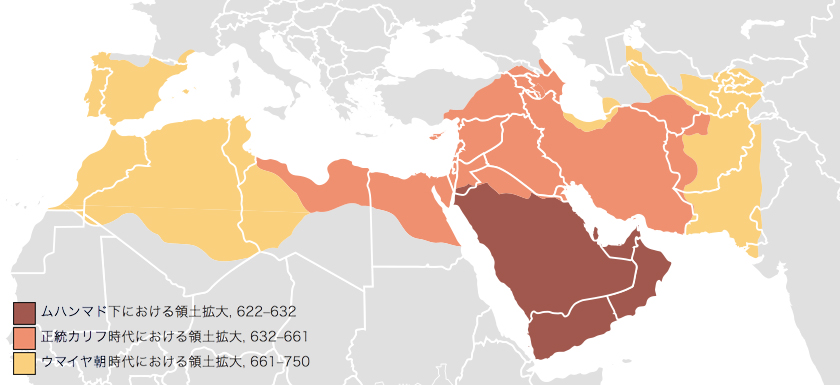

イスラム国はこの協定が決めた忌わしい国境を破りたい。そしてかつてのカリフの国土を復活させたい。かつてのイスラム帝国を復活したいのだ。あの1258年にモンゴル帝国によって破壊されたイスラム帝国を今日の21世紀に蘇らせたいのだ。あとで説明するが、シリアを狙ったのはそのためだった。それゆえいまのところ、イスラム国がそのような協定国境を破って侵略した区域は、すべからく「カリフ制国家」として位置づけられている。道路の補修、食料の配給、電力の供給などもおこなわれている。侵略は暴力的であり、残虐でもあるのだが、ISはいっこうに平気なのだ。

しかし、イスラム国がそのような戦略を実行に移すにいたっては、短期的なことではあるが、かなりの紆余曲折があった。

サイクス=ピコ協定(1916)

イギリスの中東政治家マーク・サイクスとフランスの外交官フランソワ・ジョルジュ=ピコが秘密裡にオスマン帝国領の分割協定を結んだ。その後にロシアも加わってベオグラードで調印された。濃い赤はイギリス直接統治、濃い青はフランス直接統治、薄い赤はイギリスの、薄い青はフランスの勢力圏。紫(パレスチナ)は共同統治領。

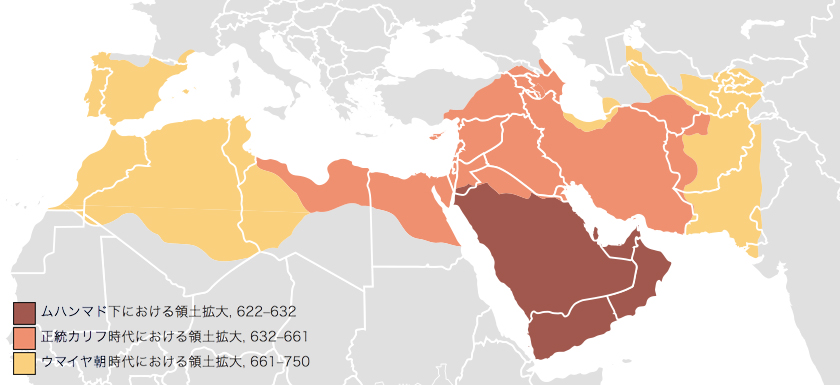

イスラム世界の領土拡大

預言者ムハンマドの時代はアラビア半島のみがイスラーム勢力の範囲内であったが、正統カリフ時代にはシリア・エジプト・ペルシャが、ウマイヤ朝時代には東はトランスオクシアナ、西はモロッコ・イベリア半島が勢力下に入った。

ごくごく短い形成史をふりかえってみると、この組織はもともとはイスラム過激組織スンニ派のアルカイダ(アル・カイーダ Al-Qaeda)の分派のひとつから派生した。

アルカイダは前身はあるものの、ウサマ・ビンラディンが90年代に確立した地下組織だ。もともとは1984年、アフガニスタンのムジャヒディンを指導していたムスリム同胞団のアブドゥーラ・アッサムが教え子のビンラディンをパキスタンのペシャーワルに呼び寄せたとき、アルカイダは萌芽していた。

その後、湾岸戦争(1991)の折り、サウジアラビアがアメリカ軍を常駐させたことに怒りをおぼえたビンラディンが、アイマン・ザワーヒリーらとアルカイダを反米テロ組織として過激化していった。アルカイダについてはいずれ千夜千冊をしてみたいが、湾岸戦争についてはエルマンジュラ(720夜)の『第一次文明戦争』や、サリンジャー&ローラン(441夜)の『湾岸戦争』を読んでおいてほしい。

そのアルカイダのごく一部分に、ヨルダン出身のアブ・ムサブ・アル・ザルカウィが設立した「タウヒードとジハード団」(al Tawhid wal Jihad)があった。スンニ派の過激勢力を結集したものだ。タウヒードは「神の唯一性」をあらわすシンボルタームである。

それが2004年10月に「イラク・イスラム国」(ISI)と名のるようになり、そのあといったんはビンラディンが仕切っていた一派「イラクのアルカイダ」(AQI)に吸収された。

知ってのとおり、AQIは日本を震撼させた。イラクを旅行していた香田証生さんを拉致し、日本政府に対して当時イラクに派遣している自衛隊の撤退を交換要求したのだが、小泉政府がこれを拒否したため香田さんを殺害した。生きたまま首を切断される惨(むご)い殺害光景はインターネットで流された。湯川・後藤さんが拉致されたとき、多くの日本人はこの香田事件のことを忘れていたようだ。

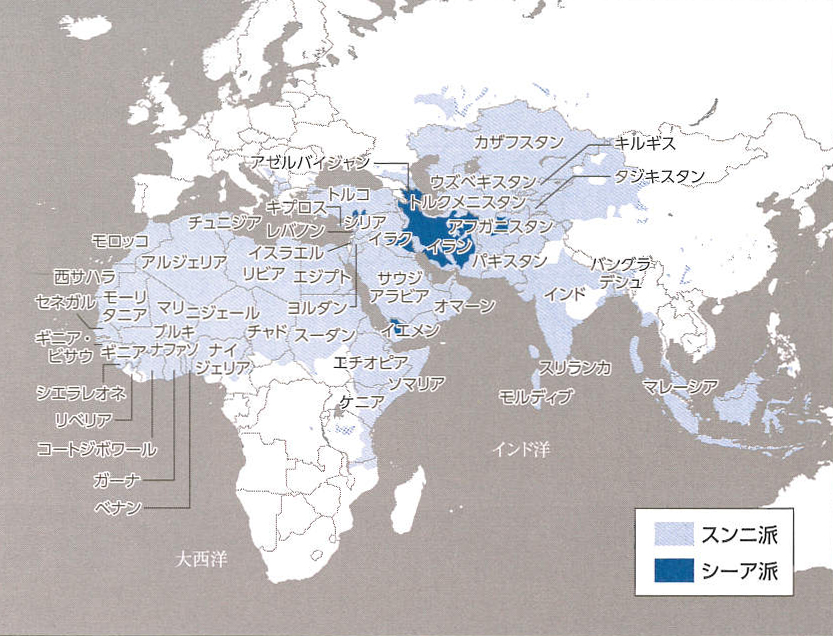

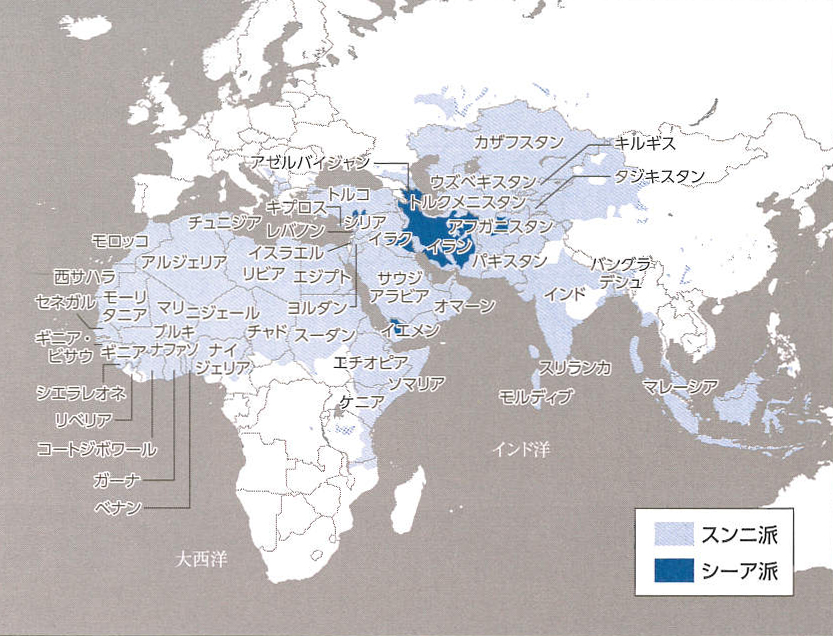

スンニ派とシーア派の分布

シーア派は預言者ムハンマド(マホメット)のいとこで娘婿のアリーとその指導者を奉じる。イラクでは国民の60%が、イランでは国教になっている。スンニ派はイスラムの指導者の血統は問わず、スンナ(規範)にもとづくイジュマーという合意によって決められるとする。

2006年6月にアル・ザルカウィが米軍の乱射攻撃で死亡した。首領を失ったAQIはこれを機に過激集団「ムジャヒディン・シューラー評議会」と合併した。

ここで新たなリーダーとして躍り出たのが評議会にいたアブ・バクル・アル・バグダディだった。人前に顔をあらわさないし、写真も知られるかぎりは2枚しか出回っていない男だ。

2013年、そのバグダディが最高指導者に就くと、AQIは以前の「イラク・イスラム国」に組織名称を戻し、そのあと「イラクのアルカイダ」のシリアにおける組織に位置づけられていたヌスラ戦線(Jabhat al Nusra)の一部と合体して、新たに「イラク・レバントのイスラム国」(Islamic State in Iraq and the Levant)に換骨奪胎された。

ややこしい変遷だが、これがISIL(アイシル)またはISIS(アイシス)と略称されて、欧米メディアによって喧伝された名だった。ただしシリアやイラクではこういう呼称はなく、いまでも総称は「アッダウラ」(al-Dawlat)とだけ呼ばれている。「国家」という意味だ。

その後、アル・バグダディは自らを「カリフ」と呼んで、自分たちが占領した土地がカリフ制の国家であることを宣言した。このときイラク・イスラム国は公式名を「イスラム国」(IS=イスラミック・ステート)にした。いまはこの名が通っている。

バグダディがあえて「カリフ」を名のったというところが、イスラム国がサイクス=ピコ条約の国境を打ち破り、かつてのイスラム帝国の栄光を取り戻したいとした最大のエンブレムになっている。歴史上のカリフについては『イスラームの歴史』(1397夜)『イスラーム文明史』(1396夜)などを見られたい。

とりあえず変遷をかいつまんだが、イスラム国が実際はどういうものであるのかは、以上の離合集散とネーミングの変遷では何もわからないだろう。

いや、何を調べてもわからないことはあまりにも多いのだが、それでもなんとかこの異様な事態を眺めるには、まずは二人の首領、アル・ザルカウィとそのあとを継いだアル・バグダディのことを知る必要がある。この二人が現状のイスラム国のすべてをつくったようなものなのだ。

アル・ザルカウィはベドウィン族の出身だ。ヨルダン第2の都市ザルカの貧しい労働者の父のもとに、1967年の第3次中東戦争(六日間戦争)の数カ月前に生まれた。

青少年期は仲間とかっぱらいをする程度の不良で、物騒なことは好きだったのだろうが、それ以上ではなかった。20代になって5年ほどの服役をしていた。ただ、このときに過激なサラフィー主義に染まった。サラフィー主義についてはあとで説明するが、欧米の価値観を全面否定し、これを排除する行動思想のことをいう。

5年ぶりに監獄から出所したアル・ザルカウィはどうしたか。すぐにアフガニスタンに行ってムジャヒディン(志願戦士軍)に加わろうとした。ところがすでにソ連軍との戦闘はおわっていた。そこで2000年、カンダハルのオサマ・ビンラディンに会いに行った。

ビンラディンはアルカイダ(アル・カイーダ)の一員になることを勧めたのだが、なんとザルカウィはこれを断った。別のことを見通していたからだ。一方、ビンラディンは翌年、知られるように2001年9月11日、アメリカを同時多発テロで爆撃した。自爆テロを戦争に使ったのである。

ザルカウィは反米テロにはまったく加担しなかった。イスラム国にとってはここがアルカイダとの重要な戦力違いになっていくのだが、ザルカウィは遠いアメリカとテロ戦争をするのではなく、近いヨルダン政府と戦いたかったのである。ヨルダンを倒してそこに真のイスラム国家をつくりたかったのだ。

そこでイランとの国境に近いヘラートに自前のテロリスト訓練キャンプを用意して、中東各地で自爆テロを実行するためのスタートを切った。やがてテロ訓練生はイラクに潜入し、2003年8月には爆弾を積んだトラックがバグダッドの国連本部で自爆して、事務総長特別代表ほか20人あまりを爆破した。10日後には、ザルカウィの二番目の妻の父親が礼拝中のイマーム・アリー廟(ナジャフ)に爆弾を積んだ車で突っ込んで、シーア派の信徒125名を死なせた。

ザルカウィはスンニ派とシーア派の間に楔を打ち込みたかったのである。これは、両派の手を組ませてアメリカ帝国主義に対抗したいと思っていたビンラディンのシナリオにはなかったものだった。

ザルカウィは両派が手を結んでナショナリズムを鼓舞したら、イラクの世俗勢力としては支配的な力をもつだろうが、その後のジハード軍団はどんどん脇役になっていって、サイクス=ピコ条約の打倒などとうてい無理になると判断したのだったろう。そこでテロを決行しながら、まずもって「タウヒードとジハード集団」を率いていくことにした。

ビンラディンのほうはザルカウィをほったらかしにするのはまずいと思ったようだ。そのためこれをアルカイダの傘下においておこうとして、ザルカウィのジハード軍団を「イラクのアルカイダ」という名に変えさせた。これはビンラディンの資金力の一部をザルカウィが手にできたことをあらわした。

これによってザルカウィは志願者を次々に募り、ふんだんに兵器を入手すると、執拗にシーア派に対する自爆テロを繰り返した。イラクを内線状態にしてしまうのが狙いだった。おそらくビンラディンもこの作戦までは容認していたのだと思われる。

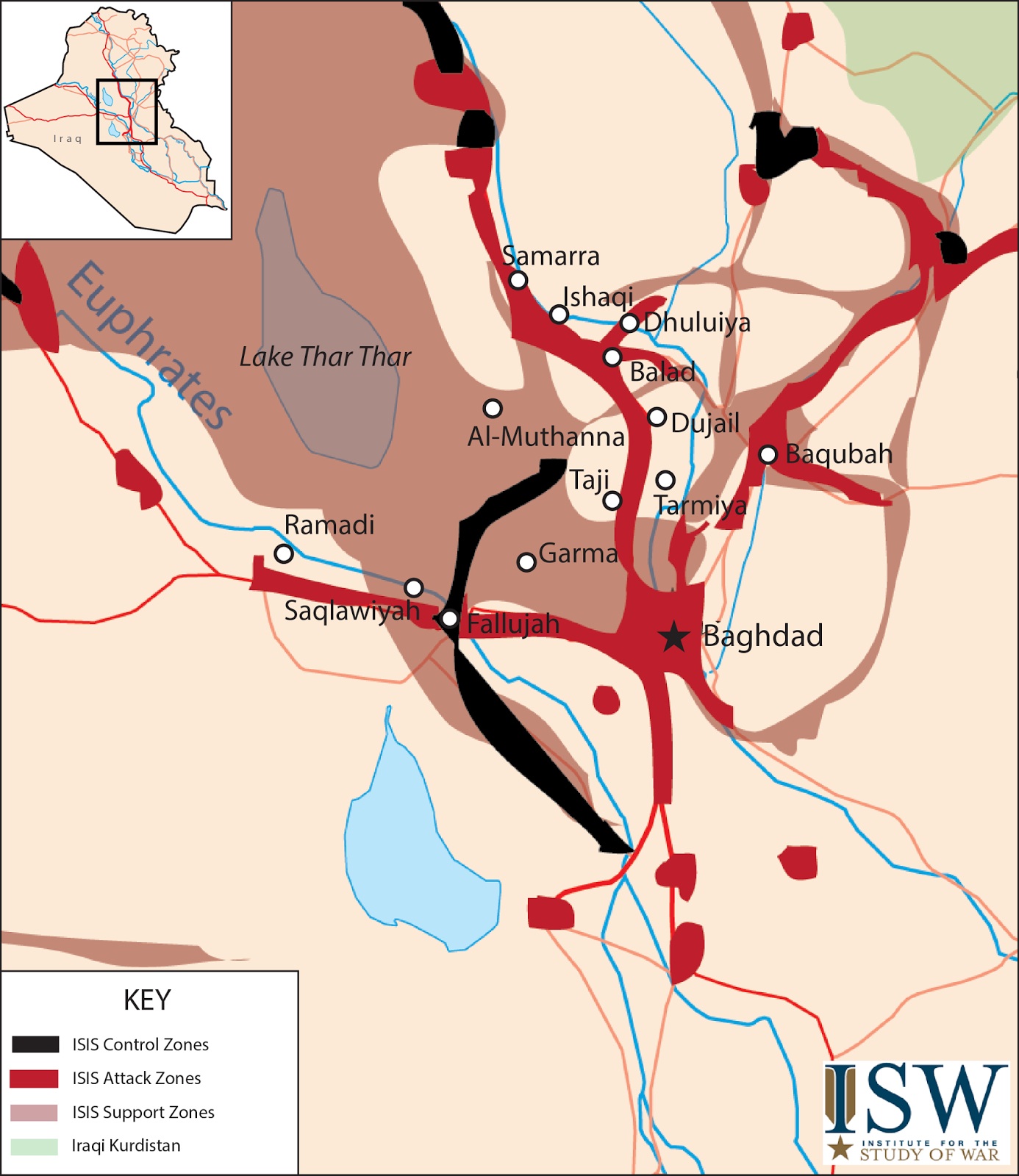

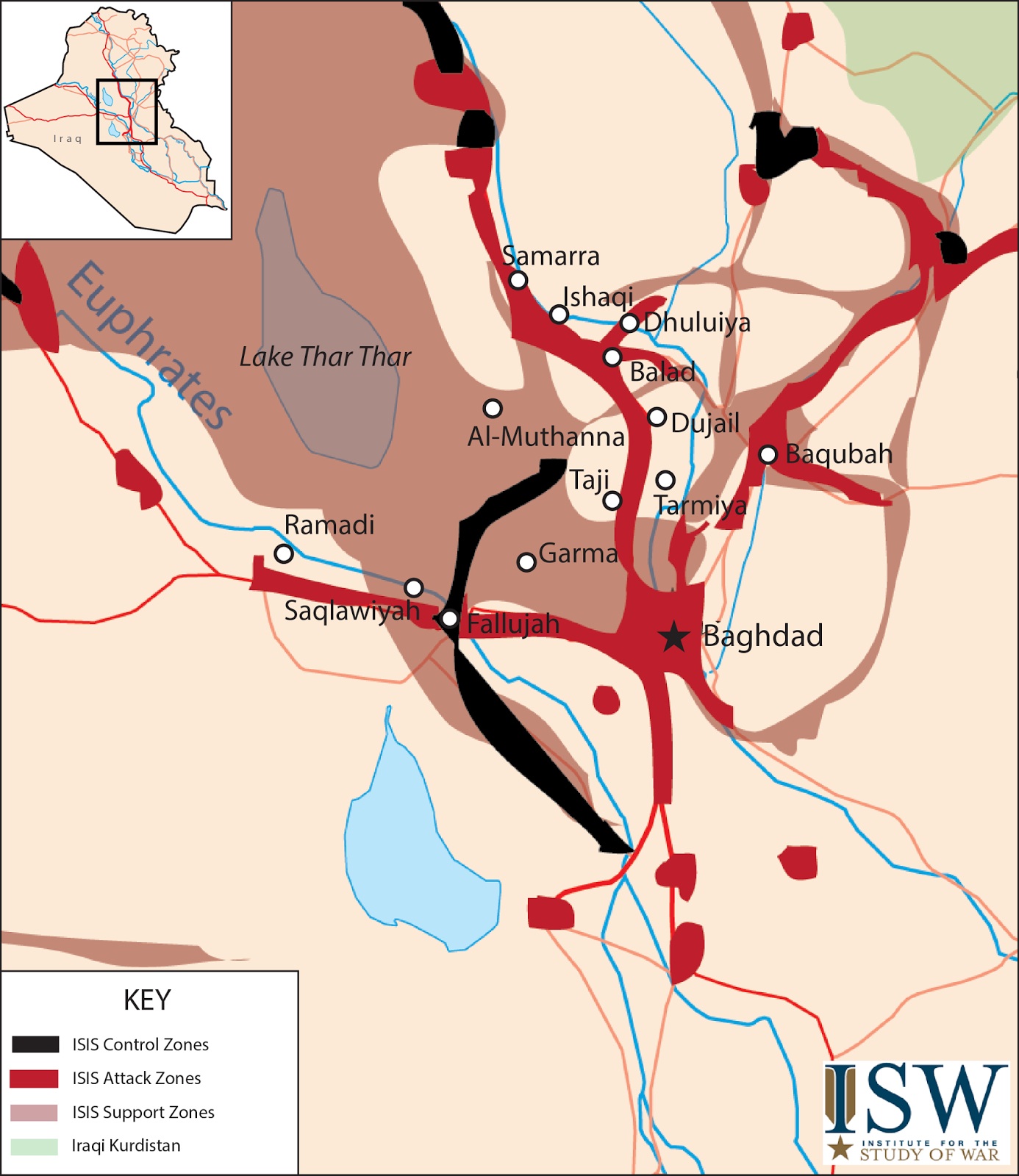

この作戦はいまでは「バグダッド・ベルト」と呼ばれている。バグダッドを取り巻くベルト状の町をつぶしていって、首都を孤立させ、そのうえでバグダッドを制圧してカリフ制国家を再興しようというものだ。

2006年に入ると、バグダッド・ベルト作戦が実行され、ザルカウィのジハード戦士たちはたちまちバグダッド西方のアンバル県ファルージャと県の大半を制圧し、3月から4月にかけてはカルマやアブグレイブを落とし、バービル県北部とバグダッド南部を攻略していった。

その渦中で、ザルカウィはアメリカ空軍の爆撃によって死亡してしまった。米軍が方針を転換し、13万人以上の兵員をイラクに送りこんだのである。「イラクのアルカイダ」は活動を一時停止せざるをえず、イラクにおける宗派戦争の起爆は寸前で回避された。

バグダッド・ベルト作戦のマップ

ザルカウィの死後、軍団組織では内紛がおきたようだ。またスンニ派の長老たちがジハード集団を「イスラムの教えに従わない異邦人」とみなすという見解を発表し(スンニ派の覚醒)、加えてアメリカの増派戦略が目だってきて、ジハード集団はしばらく弱体化した。この「スンニ派の覚醒」は、いまではアメリカの仕立てだったことがわかっている。

こうして2010年になって、アブ・バクル・アル・バグダディが頭角をあらわすと、事態は大きく変貌していった。

アル・バグダディがどいう男なのか、その正確な情報は、まだほとんどわかっていない。

1971年にイラクの古都サマラの宗教的な家系に生まれ、バグダッド大学でイスラム神学の学位を取得したこと、長らくイマーム(イスラム教徒の指導者)として活動していたことくらいしか、わからない。「見えないシャイフ」と呼ばれて、信頼できる仲間の前でも顔を覆っていたともいう。シャイフとはジハード集団の族長のことだ。

2005年にアメリカ軍に拘束され、イスラム南部のキャンプ・ブッカに収容されたときは「イラクのアルカイダ」の残党という身分だった。服役中はおとなしく、米軍はまったく警戒しなかった。

釈放後のバグダディは寄せ集めのジハード軍団を「イラク・イスラム国」(ISI)と改称し、まずイラク内のアメリカ人攻撃をしながらアルカイダから距離をおいた。返す刀でイラク国内でマリキ首相のシーア派政権の不人気を煽った。ただ、この程度では内外にほとんど効力をもちえないと判断したバグダディは、次に混乱を極めていたシリア内線に目をつけた。内線を拡大させてISIの勢力を拡張していこうというのだ。

2011年、バグダディはジハード集団をシリアに潜入させ、代理戦争の仮面を装いつつ、一方でメンバーの軍事訓練を兼ね、他方では戦争経済をよろこぶ多数のスポンサーを探し、資金調達ルートを安定させるという作戦を敢行した。

このときバグダディは新参者を歓迎するという方針をとった。広く欧米に志願者を求め、報酬額もふやしていった。逆に戸惑う志願兵を容赦なく殺害していった。

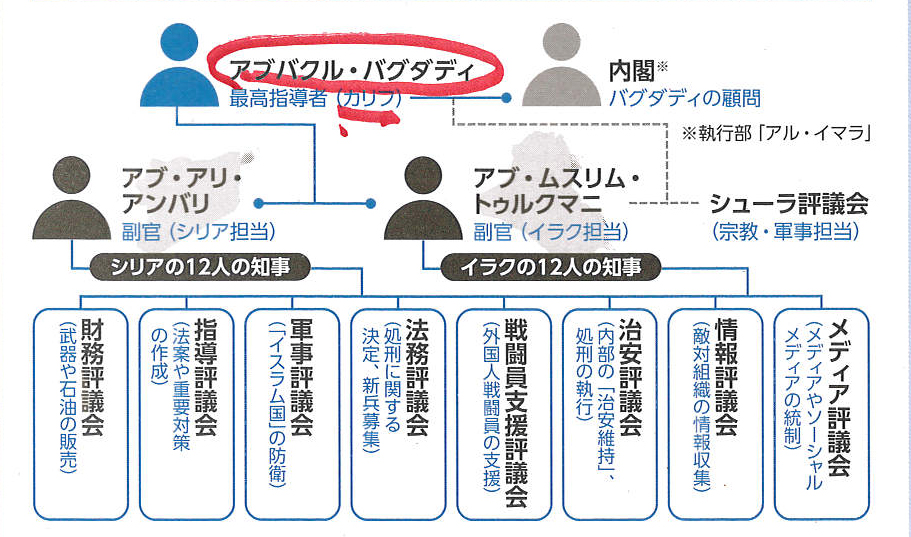

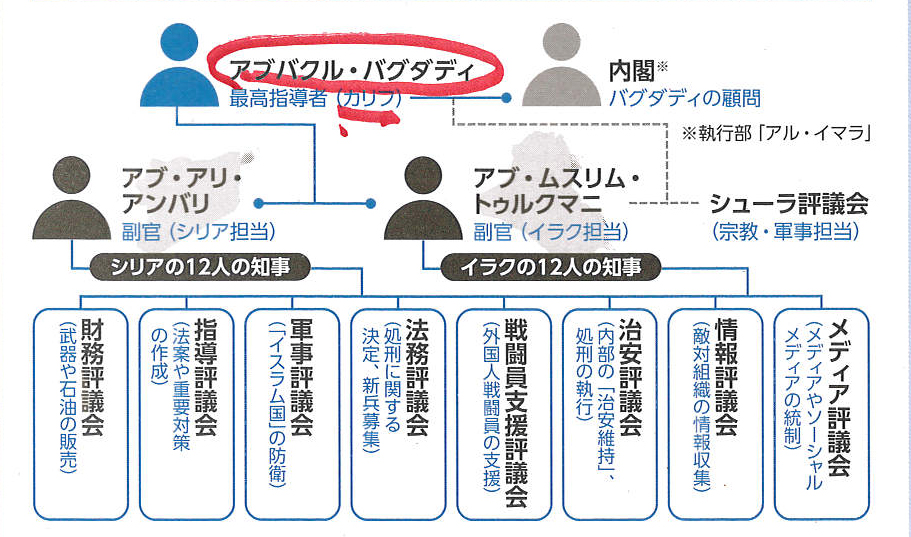

イスラム国の組織構成図

ついで2013年は「ヌスラ戦線」を吸収した。これはシリアとレバノンのアルカイダに属する組織で、この吸収の過程で組織名をいったん「イラク・レバントのイスラム国」(ISIS)にした。

このころからバグダディは凶暴な司令官に徹するようになっていった。このことは領土の占有を戦略としていないアルカイダやその分派をも恐れさせた。ヌスラのメンバーには離脱する者も少なくなかった。これを見たバグダディは、いよいよ組織の目標をイスラム国家の建設におき、サイクス=ピコ条約が決めた国境の破綻に照準を絞っていく。

これが「イスラム国」(Islamic State=IS)の誕生なのである。2014年6月のラマダン月にこの国家宣言はされた。バグダディはカリフを僭称した。国際的にまったく認められてはいないが、カリフの称号が使われたのは第31代カリフのアブデュルメジト2世(1868~1944)以来のことだった。

武装組織が国家をつくろうとした試みはイスラム国が最初ではない。前例がある。最も早い例はアラファトが指導した「パレスチナ解放機構」(PLO)だった。アラファトは経済活動やテロビジネスを通じて支援国からの自立をはかり、「パレスチナ自治区」の擬装国家化に辿りついた。

1987年の第一次インティファーダが折り返し点になった。ガザ地区とヨルダン川西岸地区で一斉蜂起がおこったのである。これでイスラエル政府は政策転換した。PLOに流入するいっさいの資金を没収し、それをもってPLOの孤立化を招こうとした。2000万ドルの現金が没収されたというが、実際にはそれ以上のもっと潤沢な資金が高度なテクニックでPLOに流れたと見られている。

イスラエルがのちに気づいて切歯扼腕したように、PLOはさまざまな国家や戦争企業の支援を受けた複数の集団のゆるやかな連合ネットワークだったのである。これをアラファトは自力の軍事経済主体に再編していった。いっときPLOの年間収入は、多くのアラブ諸国のGDPを上回っていた。

パレスチナ自治区は「国」としてのインフラをもっていても、主権国家とはなりえていない。各国の政治的承認もなされていない。しかしながら現在のイスラム国は実態があきらかでなく、また指導者のバグダディはアラファト議長のような「笑顔が似合うコミュニケーター」でもないが、その基本構造は以上のPLOやパレスチナ自治区に似たものをもっていると憶測される。

それにしても、なぜイスラム国はここまで凶暴となり、なにもかもを破壊しつくさないと気がすまないのか。また、そんな組織がなぜ強力な軍事力や経済力をもちうるのか。幾つかのことに着目する必要がある。

第1に、イスラム原理主義やイスラム過激派の組織はそもそもネットワーク型であるということだ。ピラミッド組織ではないということだ。欧米もロシアも中国も強力なヒエラルキーによって国家や軍隊や経済組織をつくっている。イスラム過激派はそうならない。アルカイダがその典型だ。本部もなく支部もない。網の目状のネットワークの結節点(ノード)のそれぞれに覚醒したジハード戦士のコロニーが活動するだけなのである。

このことは過激派のみならず、実はすべてのイスラム組織にあてはまる。どんなイスラム組織もそうなっている。

もともとイスラム世界においてムスリム(イスラム教徒)になるには、「私こと某(なにがし)は、アッラー(神)とマラーイカ(天使)とクトゥブ(天啓の書)とルスル(預言者)とアーヒラ(天国)とカダル(運命)を信じます」と言えば、それでいい。しかもムスリムになったからといって、キリスト教のようにどの教会やどこかの教区に所属する必要がない。ウンマ(イスラム共同体)の一員になったというだけで、どんなイスラム世界でも自由に動けるのだ。

第2に、このようなムスリムを結び付けているネットワーク力は商業活動にこそ向いていたということだ。これまでのイスラム史の国家や帝国はことごとく商業国家であり、商業的ネットワーク帝国だった。歴史上、このような特徴を顕著にもつ国家社会はなかった。ぼくの言葉をつかえばイスラムとは「思想商業主義」なのである。ムハンマド・バーキルッサドル(305夜)の『イスラーム経済論』、加藤博(1395夜)の『イスラム経済論』などを読まれたい。

それゆえ、どんなイスラム組織も自在な経済活動力を発揮した。経済活動が濃くなるところには、必ずスポンサーや支持者が群がり、金儲けがつきまとう。

このことは過激派組織にもそのままあてはまる。かれらは短期間で強奪ビジネスや誘拐ビジネスに精通し、油田を襲って原油を密売し、美術品を含む収奪品を欧米業者に流し、さらには銀行を襲撃して根こそぎ現金を持ち帰った。モスルのイラク中央銀行を襲ったときは4億2000万ドルを手に入れた。

イスラム国の豊富な資金源

第3に、これらのことは軍事組織(戦闘部隊)にもまるごと反映していった。イスラム国の戦闘員の主体は外国人義勇兵であるのだが、そうなっていったのは、それが雇用ビジネスであり、傭兵ビジネスでもあったからだった。

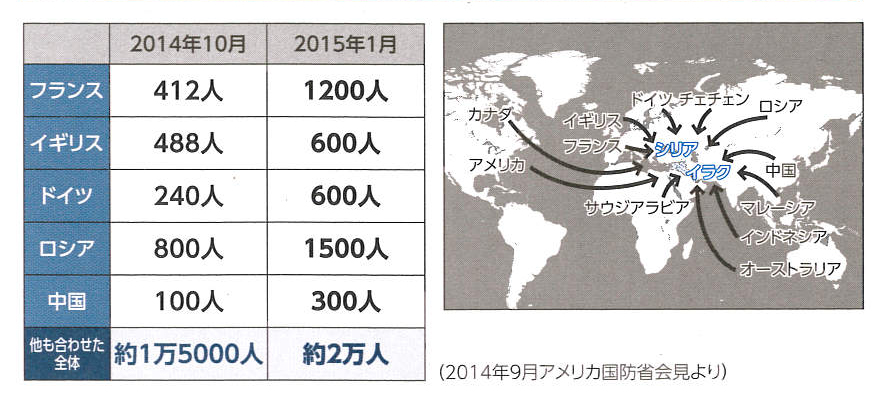

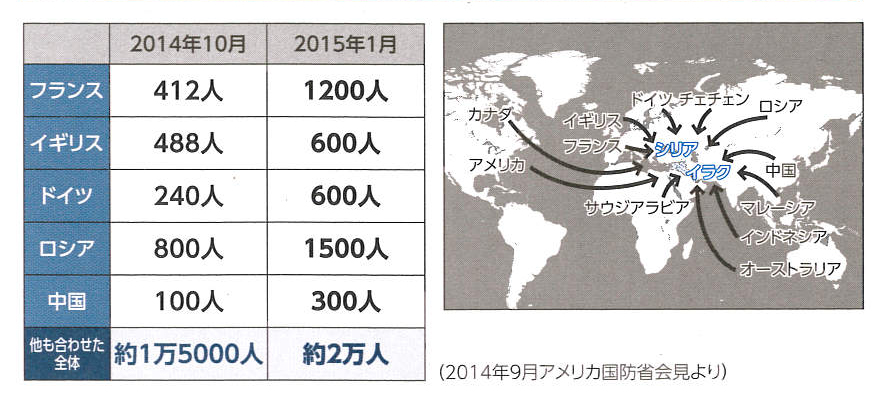

アルカイダはまだしもイスラム諸国からのリクルートで成り立っていた。ところがイスラム国は、そこをグローバルにした。インターネットを駆使し、報酬と殺戮を天秤棒にかけ、志願兵・義勇兵・傭兵を世界中から呼びこんでいる。2015年1月現在で約2万人の外国勢がジハード戦士になっていた。

本書のナポリオーニは、イスラム国の軍事増強術を調べるうちに何かに酷似していることに気が付いたのだが、それは投資銀行の手口に近かったのだ。

増価する外国人戦闘員

第4に、こういうことが可能になったということこそが、かれらを凶暴にも残酷にもさせた。なぜなら、このネットワーク人材は地縁や血縁に縛られていなかったからである。

すでに何度も強調してきたように、イスラム国はアルカイダとは異なって「領土」をもつことを目標とした。領土をもつには侵略と、支配と、収奪が必要だ。バグダディはこの鉄則に徹した。一方、領土をもつべく進軍するジハード戦士は、どんな地縁や血縁とも無縁でなければならなかった。このこともバグダディは肝に銘じさせた。かくて、かつての十字軍や植民地軍がそうであったように、かれらはどんな被支配者(住民・他宗派)に対しても残酷を徹していったのである。

第5に、時機的にイスラム国の勃興とシリア内線がぴったり重なったことが大きい。それまでのシリアは欧米からすると「おいしくない相手」だった。投資をしても見返りがなく、ただアサド政権に引っ張り回されるだけだった。

イスラム国はそこに目を付けた。シリア内線に介入することによってそこに法外な“有事予算”が計上できることを内外に教えていったのだ。国際経済も国内経済も“有事”についてはからっきし甘いのだ。

シリア内戦は、2011年にチュニジアで起きたジャスミン革命の余波がアラブ諸国に波及した煽りで始まった。そのため「アラブの春」などと一括されているが、いまやそんなおめでたい用語で事態を見ている者はいない。宗派対立、アルカイダの跳梁、サリンなどの化学兵器の使用、クルド人の蜂起、数百万に達した難民問題など、あらゆる矛盾が噴出し、渦巻いている。イスラム国はこれに乗じたのである。

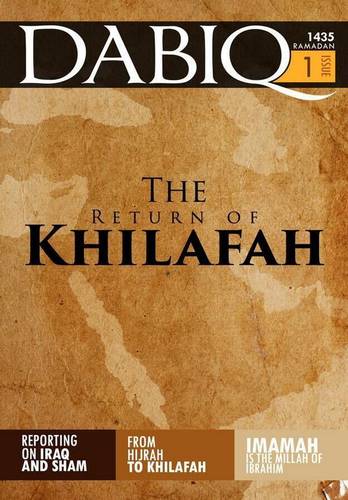

そして第6に、イスラム国はインターネットとハイテクノロジーを最大限に活用する組織であるということだ。タリバンやアルカイダはテクノロジーは好まなかった。ましてSNSなどどうでもよかった。

ところがイスラム国はそうではない。ウェブ機関紙「ダビク」をもち、SNSを駆使するようになった。かれらは過剰で異常なニュースほど、ネット配信で流すようにした。イスラム国は内部にICTに詳しいメンバーを抱え、プログラミングもハッキングもゲームづくりも辞さないハイテク・ハッカー集団なのである。きっとかなりの電子遊軍とつながっているにちがいない(この千夜が公開される直前の4月9日、フランスのTV5モンドがハッキングされ3時間停止した。「サイバー・カリフ」と名のるグループの犯行だった)。ただし、ユーザーにはサービスもした。数年前のISILの戦闘員が画面に登場して敵を次々に倒していくリクルートゲームのソフトは、世界中で1億5000万本を売ったと言われる。

ようするに、ISは良くも悪くもグローバル・ステートの相貌をもった偽装国家なのである。

ダビク(Dabiq magazine)

インターネット上に掲載されるイスラム国のプロパガンダ紙。

インターネットを駆使した広報活動

だいたい以上が、イスラム国をかくも異様なものに仕立てていった主な要因たちだ。しかし、ここには誰もが気にしている「宗教的な過激イスラム主義」とはどういうものかという要因が入っていない。あえてはずして書いたのだが、その穴を埋めるのが「サラフィー主義」である。

サラフィー主義(Salafism)は初期のイスラム指導者たち(サラフ)の教えに字義通り従う信条の持ち主のことをいう。19世紀半ばにヨーロッパ列強にめざめて形成された。そういう意味では日本における明治維新思想に時代的に共通するものがある。

このようなサラフィー主義者が多くいるのはサウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦などで、長らく「中東における最も優勢な少数派」というふうにもくされてきた。

しかし本書でサラフィー主義と呼んでいるのは、今世紀の欧米諸国の過剰な介入に対する反発から形成されたサラフィー主義で、著者はこれをイスラム国が採用した「現代サラフィー主義」と捉えている。

なぜ、現代サラフィー主義が台頭したのかというと、アラブ諸国がムスリムの土地における政治主体としてイスラエルを認めたからだった。その土地はかつてはカリフの土地だったのだ。このことに怒りの声を上げたのが、アルジェリアの武装イスラム集団GIA、イエメンのアデン・アビヤン・イスラム軍、そして、アル・ザルカウィが最初に入っていたアル・タウヒードだった。これらは一様に反欧米、反イスラエル、反偶像崇拝を謳った。

ぼくはまだよくわかっていないのだが、この現代サラフィー主義の台頭のプロセスを、アラブ世界では「アル・ナーダ」(al Nahda)というらしい。覚醒とか文化復興という意味だ。

まるでアラブ・イスラム・ルネサンスのような運動スローガンだが、その内容は当初はナセルの欧化アラブ主義からの決別を意味していたが、アフガン戦争以降、9・11以降、イラク戦争以降は、激越な「国民国家の拒絶」と「欧米民主主義の拒絶」というふうに先鋭化していった。

当然、こんなイスラム主義は本来のイスラムの信仰にはほど遠い。しかし現代サラフィー主義とイスラム国は、これをスンニ派によるシーア派攻撃に変えて、イスラム国こそが正統のカリフ的イスラム主義であると強弁していったのだった。

本書は緊急出版ということもあって、かなり舌足らずなものになっている。また中東戦争の歴史や背景も省かれている。

そのあたりのことはいずれ何かの本で千夜千冊するとして、今夜はナポリオーニの着眼をのみ紹介することにした。それは、イスラム国の手口が投資銀行や証券会社やかつての欧米の戦争債券ビジネスと酷似しているということだった。ISは危機(リスク)をつくりだすことによって、投資家やトレーダーたちの有事ゲームを成立させているということなのだ。

ナポリオーニは、かれらがこの有事投資ビジネスをグローバル・ネットワーク状に広げている以上、この国を容易に解体することは困難だろうと語っている。

だが、真相がどう動いているか、まだ十分の一もわかっていない。これを書いているいまも、事態は刻々と変質している。さらに詳しくは、グローバル現代史の背景、イスラム原理主義の渦中、中東とユーラシアの民族紛争の現状に分け入るしかない。それには本書のほかに、次のものを読まれるといい。

たとえば、ポスト9・11のバイブルとなりつつあるジル・ケペルの『ジハード』と『テロと殉教』(産業図書)の2冊と先行書の『ジハードとフィトナ』(NTT出版)、キリスト教とイスラムの断層を地政学的に描いたイライザ・グリズウォルドの『北緯10度線』(白水社)、いま最も難解なシリアを現代史から解いた青山弘之の『混迷するシリア』(岩波書店)、やや大きな視点の栗田禎子の『中東革命のゆくえ』(大月書店)、入門としてわかりやすい宮田律の『世界を動かす現代イスラム』(徳間書店)、緊急出版された小瀧透の『血で血を洗う「イスラム国」殺戮の論理』(飛鳥新社)や高山数生・牧島明・田中幾太郎による『本当に「イスラム国」は日本にテロを起こすのか?』(宝島社)、そしてやや古いのだがほとんどの重要タームを網羅した宮田律の『イスラム過激派・武闘派全書』(作品社)等々。

ただし忠告しておくが、中東・イスラム・ジハード集団をめぐる言説は、まことに捕捉しがたく、うっかりすると伏魔殿に引きずりこまれているような気分になりかねない。よくよく大勢と細部を高速に、かつ集中的に読みこむ必要がある。

イスラム原理主義者たち

各国で組織化が進む原理主義グループ。

⊕ 『イスラム国 テロリストが国家をつくる時』 ⊕

∈ 著者:ロレッタ・ナポリオーニ

∈ 訳者:村井 章子

∈ 解説:池上 彰

∈ 発行者:飯窪 成幸

∈ 発行所:株式会社文藝春秋

∈ 印刷所:大日本印刷

∈ 製本所:大口製本

⊂ 2015年1月10日発行

⊗目次情報⊗

∈∈ この集団の名称について

∈∈ 用語集

∈ はじめに 中東の地図を塗り替える

∈ 序章 「決算報告書」を持つテロ組織

∈ 第1章 誰が「イスラム国」を始めたのか?

∈ 第2章 中東バトルロワイヤル

∈ 第3章 イスラエル建国と何が違うのか?

∈ 第4章 スーパーテロリストの捏造

∈ 第5章 建国というジハード

∈ 第6章 もともとは近代化をめざす思想だった

∈ 第7章 モンドルに侵略された歴史を利用する

∈ 第8章 国家たらんとする意思

∈ 終章 「アラブの春」の失敗と「イスラム国」の成功

∈∈ 謝辞

∈∈ ソースノート

∈∈ 解説「過激テロ国家」という認識の思い込みの修正を迫る本

⊗ 著者略歴 ⊗

ロレッタ・ナポリオーニ

1955年ローマ生まれ。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学で国際関係と経済学の修士号、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで哲学修士号を取得。ハンガリー国営銀行に就職、通貨フォリントの兌換通貨化を達成、そのスキームは、後にルーブルの兌換通貨化にも使われる。北欧諸国政府の対テロリズムのコンサルタントを務め、各国の元首脳が理事をつとめる民主主義のための国際組織「Club de Madrid」の対テロファイナンス会議の議長も務める。「イスラム国」については、歴史上初めてテロリストが国家をつくることに成功するかもしれないとして、早くから注目、発言をしていた。