33歳の著者はフリーカルチャーのための

ソフト開発や研究をへて、

本書ではベイトソンの生命思想などを借りて、

インターネットの読み方と今後の進展の姿をスケッチした。

すこぶる生態的な解釈によるもので、

西垣通の基礎情報学的な仮説を援用していた。

幾つかのウェブコミュニティ用の

編集ソフトも手掛けているようだが、

本書の記述では、ネット構造の思想史的な捉え返しの

試みのほうがずっとおもしろかった。

今後の連続的起爆を期待する。

我田引水から入るけれど、編集工学研究所のモットーは「生命に学ぶ、歴史を展く、文化と遊ぶ」というものだ。創立以来、まったく変わらない。スローガンにするほど麗々しくないが、白地のTシャツに赤で刷るには生真面目すぎるモットーだ。

わが研究所はここに端緒する。1年ほど前に開所以来四半世紀をへて初めて作った64ページの研究所案内冊子のナカ面にもウラ表紙にも、このモットーを、シンボルマーク「ISIS」(仲條正義デザイン)とともに掲示した。ちなみにこの会社案内冊子で初めて“ドクター・イールズ”(EEL’S=ウナギ先生)がお目見えした。ご贔屓に。

ところで、このモットーのうち「歴史を展く、文化と遊ぶ」の二つはなんとか見当がつくだろうけれど、化学会社でも製薬会社でもないヘンコーケン(編工研)が「生命に学ぶ」とは何をすることなのかと訝る向きも少なくないかもしれない。むろん、立派な理由がある。

「ドクター・イールズ」(EEL’S=ウナギ先生)

ヘンコーケンは「情報を編集する研究開発集団」だ。その情報編集というスキルは、その奥にはメディア編集の歴史や表現の歴史がぴったり重なっている。

その編集の歴史をさかのぼれば、言葉や文字や輪郭線が生まれたときに繰り広げられた古代の編集光景が広がっている。洞窟画やギルガメッシュや聖書や仏典は、そうした情報編集作業の大成果だった。

それをさらにさかのぼり、ずうっとその先を尋ねていくと、どうなるか。そもそもは生命が情報高分子を出発点にしたときに、情報編集は始まっていたということになる。もうすこし時計をはっきりさせるなら、RNAワールドが遺伝情報の編集に乗り出してDNAのセントラルドグマを一挙につくりだしたそのときから、情報編集(コードシェアリングと複製編集)は始まっていた。そこにはコピーミスによる「ゆらぎ」も取り込まれた。突然変異だ。その後の分化も進化も、生物情報と環境情報のダイナミックな相互編集によるものだ。

いや、それだけではない。サケ・マスたちの側線も昆虫の触覚もサルのミラーニューロンも、生物たちの大半の知覚のいとなみは、特異な生命化学的な情報編集によってこそ支えられてきたわけだ。だからこそヒトザルが脳と口唇をつかってヒトの言葉を操るようになれたのである。

そうであるのなら、ヘンコーケンの編集作業というもの、その原点には本来的に「生命に学ぶ」があってよかったわけだったのである。正確には「生命が創出してきたしくみ」に学ぼうというものだ。

このことをもっと端的に言いあらわしていた人物がいた。グレゴリー・ベイトソン(446夜)である。

ベイトソンは生命の来歴がその形態やしくみに刻みこまれることを「プロクロニズム」(prochronism)と名付けた。生命システムにはどのようにしてか先行する(pro)時間(chrono)が組みこまれてきたという見方だ。時間が組み込まれたということは、その履歴と、履歴にふくまれるしくみの残響とが組み込まれたということである。

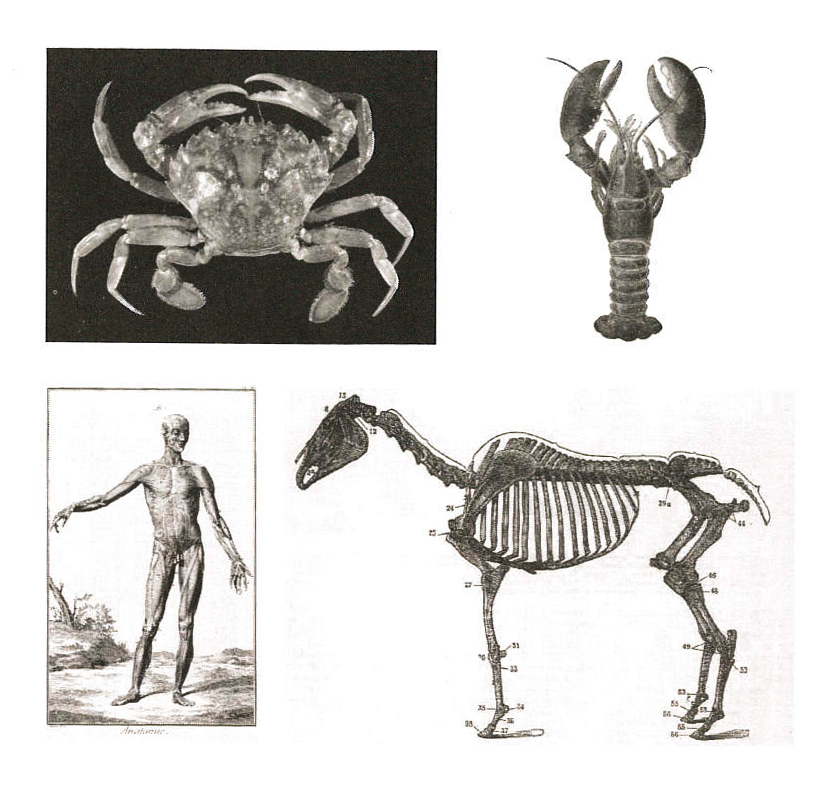

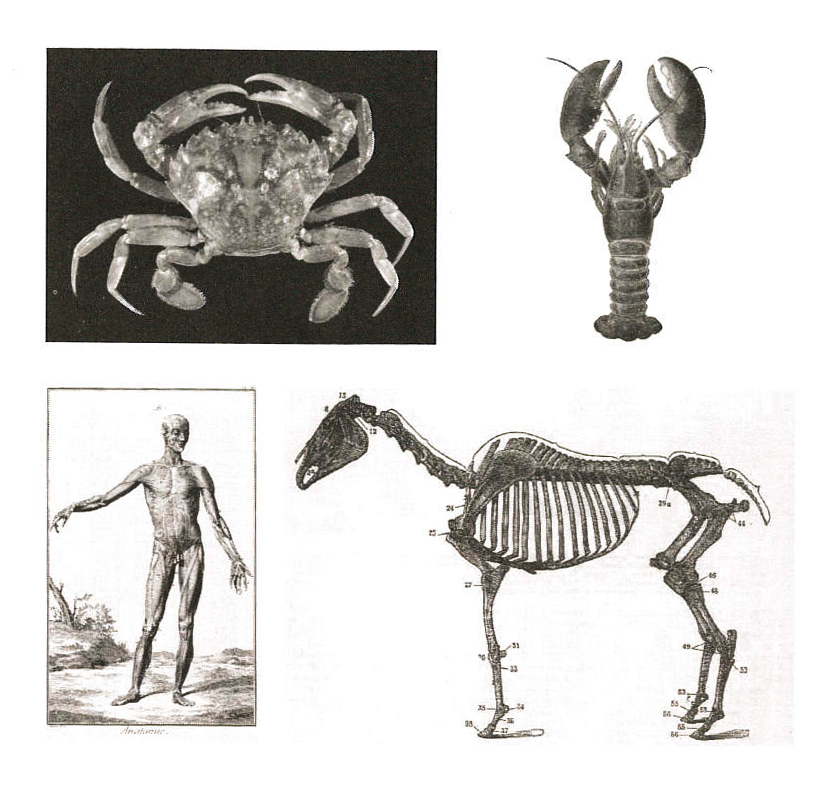

サンフランシスコの美術大学で講義をしていたとき、ベイトソンは一匹の茹でたカニを学生たちの前に置いて、これが「生物の残骸」であることをカニを知らない者に向けて説明するとしたら、さあ、どうするかというお題を出した。

学生たちはこの物体が左右対称であること、しかしハサミが非対称であること、けれども甲羅もハサミも同じものでできているといった議論をした。

ひととおり議論をさせたあと、ベイトソンは対象の構造にひそむ部分的相同性(serial homology)が外見でもわかる一次関係(first-order connections)を形成していること、そこからはたとえばカニとエビの二次関係(second-order connections)を準えることができることなどを説明した。

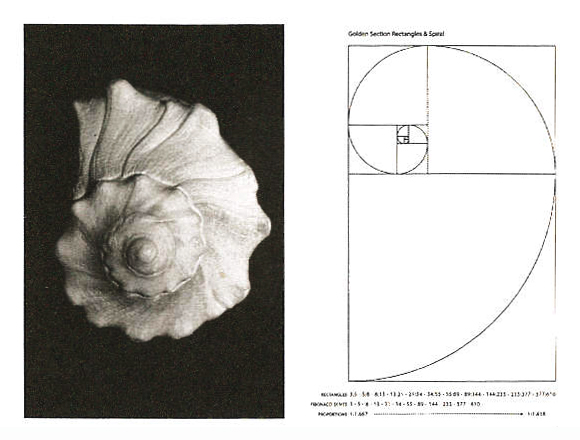

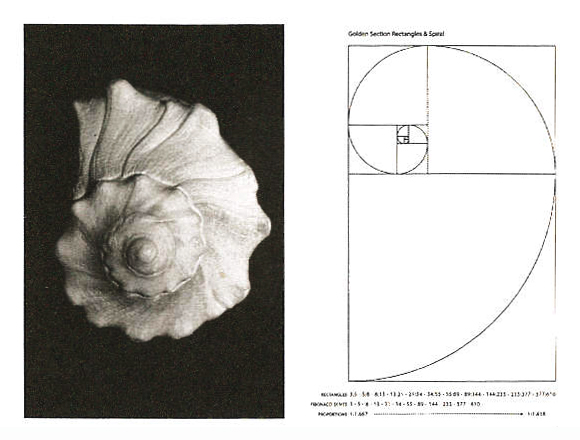

ついで一個の法螺貝を取り出して、これについても同じように説明できるかどうかを問うた。学生たちは対称性や部分の相同性からはうまく説明できなかった。ベイトソンは対称性や分節化は「成長」という現象に付随しているもので、成長そのものは個体の形態的な法則にしたがっているので、そこにはより高次な法則があることを類推しなければならないと述べた。そして、その高次な法則には「プロクロニズム」というものがはたらいていると見るべきだと説明した。

(上)蟹とロブスターの相同性

(下)ヒトと馬の相同性

[本書023Pより抜粋]

法螺貝とフィボナッチ級数の関係

[本書027Pより抜粋]

ちょっと余談になるが、このベイトソンの“授業”に触発されて、ぼくは資生堂の幹部研修会「ミネルヴァ塾」において、茹でた伊勢エビを5~6人ずつの各自のテーブルに一個ずつ運ばせ、これを見ながら現況の資生堂の特徴を語りなさいというお題を出したことがある。

この“授業”はそのとき取材にきていた「フォーチュン」誌によって採り上げられ、翌々月の6ページにおよぶ紹介記事になった。日本企業の研修が海外の大手雑誌にとりあげられたのは、後にも先にもこのときだけだったらしい。この塾は福原義春さんの依頼に応えて、藤本晴美とぼくといとうせいこうがレギュラーのチュートリアルを務めて、9年間にわたったものだった。

「フォーチュン(Fortune)」(雑誌)

世界120ヵ国でおよそ500万人が読む、1930年に創刊された世界最大の英文ビジネス誌。

それはともかくとして、ベイトソンがこのような見せ方によって強調したかったのは、どういうことだったのか。

何かをそこに「現出」(monstration)させるということは、そのイメージが触発する「脱現出」(de-monstration)に必ずつながるものでもあるということだ。

われわれは時代社会の切れ目ごとに、たいていさまざまな「化物」(monstrum)に出会うのだが、そしてそのデモンストレーション(demonstration)を前にして、ロックだ、グラムだ、パンクだ、ポストモダンだ、金融資本主義だ、小さな政府だ、自爆テロだとしばしば驚くのだが、それはいつだってカニや法螺貝のモンストレーションとデモンストレーションのダブルページ開示のようなものだったのである。

実はインターネットもそういうものだった。本書はそういう視点で綴られている。

この本は著者(版元)から送られてきて、すぐ読んだ。それなりの編集性に富んでいた。

ドミニク・チェン(Dominique Chen)のことは、日本のクリエイティブ・コモンズの創成期にかかわった一人としてその名を仄聞していたが、まとめて読むのは初めてだったので、前著の『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック』(フィルムアート社)にも目を通してみた。

すでに察せられたと思うけれど、本書はベイトソンのプロクロニズムをインターネットにあてはめて理解するという見方を貫いた一冊である。1981年生まれのチェンは東京生まれのフランス国籍らしいが、日本のイノベーティヴな事情をよく理解していて、読んでいると日本のICTの現状からの脱却のため、ベイトソン流の見方をインターネットの活動にジャックインさせようとしていることが、よく伝わってくる。

そこには、ダーウィン以前の博物学者ジョルジュ・キュヴィエや血液循環説を説いたクロード・ベルナール(175夜)以来の艶やかな生気論(vitalism)の香りも漂っている。フォン・ユクスキュル(735夜)の「生物から見た目」も動いている。これらはいずれも「在る」(being)より「成る」(becoming)を重視する思想だった。

この「在る」より「成る」に向かうということの重要性は、ドミニク・チェンもそれなりに自覚しているようで、自分の考え方が先駆的模倣論のガブリエル・タルド(1318夜)、エラン・ヴィタル説のアンリ・ベルクソン(1212夜)、貨幣と自由の相互関係を論じたゲオルク・ジンメル(1369夜)、さらにはジル・ドゥルーズ(1082夜)、キャサリン・ヘイルズ、『猿と女とサイボーグ』のダナ・ハラウェイ(1140夜)などに、どこかでつながっていることを告白していた。

インターネットはたんなるコミュニケーションのツールではない。カメラや電話や印刷とは異なっている。インターネットは個体と環境をつなげて情報の網目にしていった。

巨大なネット時空のそこかしこに夥しい「情報」を孕ませるかのように共有させていったのである。だとすれば、そこには情報の生態と形態の分解能が含まれていると見るべきだ(分解能という言い方はチェンのお気にいりだ)。

インターネットが分解能をもっているということは、ここにはウンベルト・マトゥラーナやフランシスコ・ヴァレラ(1063夜)が言うような「オートポイエーシス」がはたらいて、インターネットにひそむものから情報の自律性が発揮されているだろうという見方を引き出すし、エヴァン・トンプソンやエレノア・ロッシュが提案した「エナクティブ(動的)な認知科学」にもとづいて、インターネットの中では世界は個体によってエナクティブ(enactive)に立ち上がっていくというふうに見ることもできるということだ。

それだけではない。もっといろいろかぶせられる。たとえば、環境と知覚の相互的関係を追ったジェームズ・ギブソンの「アフォーダンス」(1079夜)の考え方にベルクソンやベイトソンの見方を積極的に加えて、「インターネットのアフォーダンスはICT環境のプロクロニズムから生じうる」とか、またそこにゲシュタルト心理学者クルト・レヴィンらの「誘因特性」の考え方を導入して、「情報的な個体はインターネットとのプロクロニズムの中で共進化する」とかと見たって、いっこうにいいはずなのである。

ぼくならば、ここにニコラス・ルーマン(1349夜)やリチャード・ローティ(1350夜)の「ダブル・コンティンジェンシー」なども加えたい。

このような観点からすると、いまインターネットの各所に花咲いているいわば占有的(proprietary)ともいうべきソフトウェアの数々は、その多くが表面的な機能だけで見るしかない顕花植物のようなものなのだということになる。たとえば代表的にはマイクロソフトのウィンドウズOSはそういう表だけが華やかな顕花植物じみていて、内部が見えないものになっている。

これに対してフリーソフトウェアはコードの大半がオープンソース化されているぶん、表面機能を作動させている内部論理(アルゴリズム)までもがよく見える。地衣的に、隠花植物的につながっているからだ。そのため、そこにアクセスする者はアクセスしながら「観察の台頭」をおこすことができる。

どういう観察が可能になるのかといえば、ふたたびベイトソンふうにいえば生産者と受容者の系統的な相同性(phylogenetic homology)が見えてくるはずだ。その相同性をXとしておくとすると、インターネットとはこのXをめぐる電子的プロクロニズムの相互編集状態そのものだといえるのである。

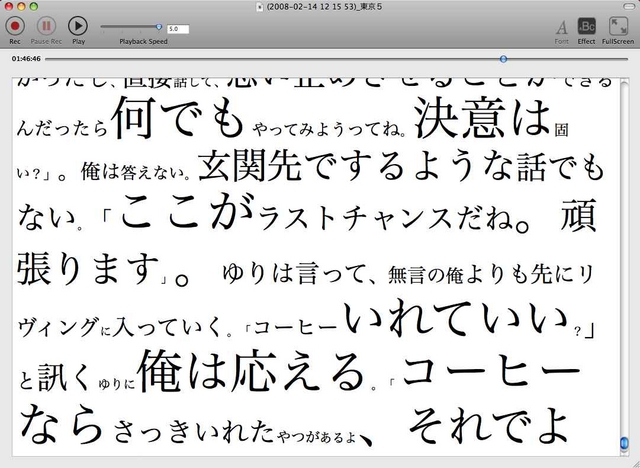

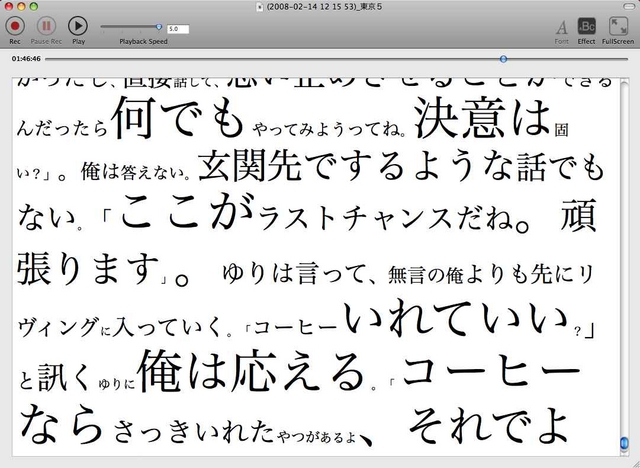

本書の後半は、このようなインターネット的プロクロニズムを相互観察できるソフトとして、一種の編集ソフトウェア「タイプトレース」(Type Trace)が紹介され、それを中心にしたページが続く。

「タイプトレース」はテキストエディタのちょっとした発展系のソフトで、記録、休止、再生・停止、再生速度の調整ゲージ、時間差の可視化エフェクト、時間軸スライダーなどが付いている。遠藤拓己・徳井直生らが制作した「phonethica」と松山真也・久世祥三らが開発したキーボード「キネティックキーボード」とが結び付いて生まれていったものらしい。

これらはウェブ・コミュニティづくりのためのツールでもあった。その後、「タイプトレース」は実際のテキスト生成にもとづいた改良やバージョンアップや付属機能の増殖をともなっているようだが、このデモをいじっていないぼくとしては、この出来ぐあいについては何とも言えない。複雑な編集はほとんどできないようだ。

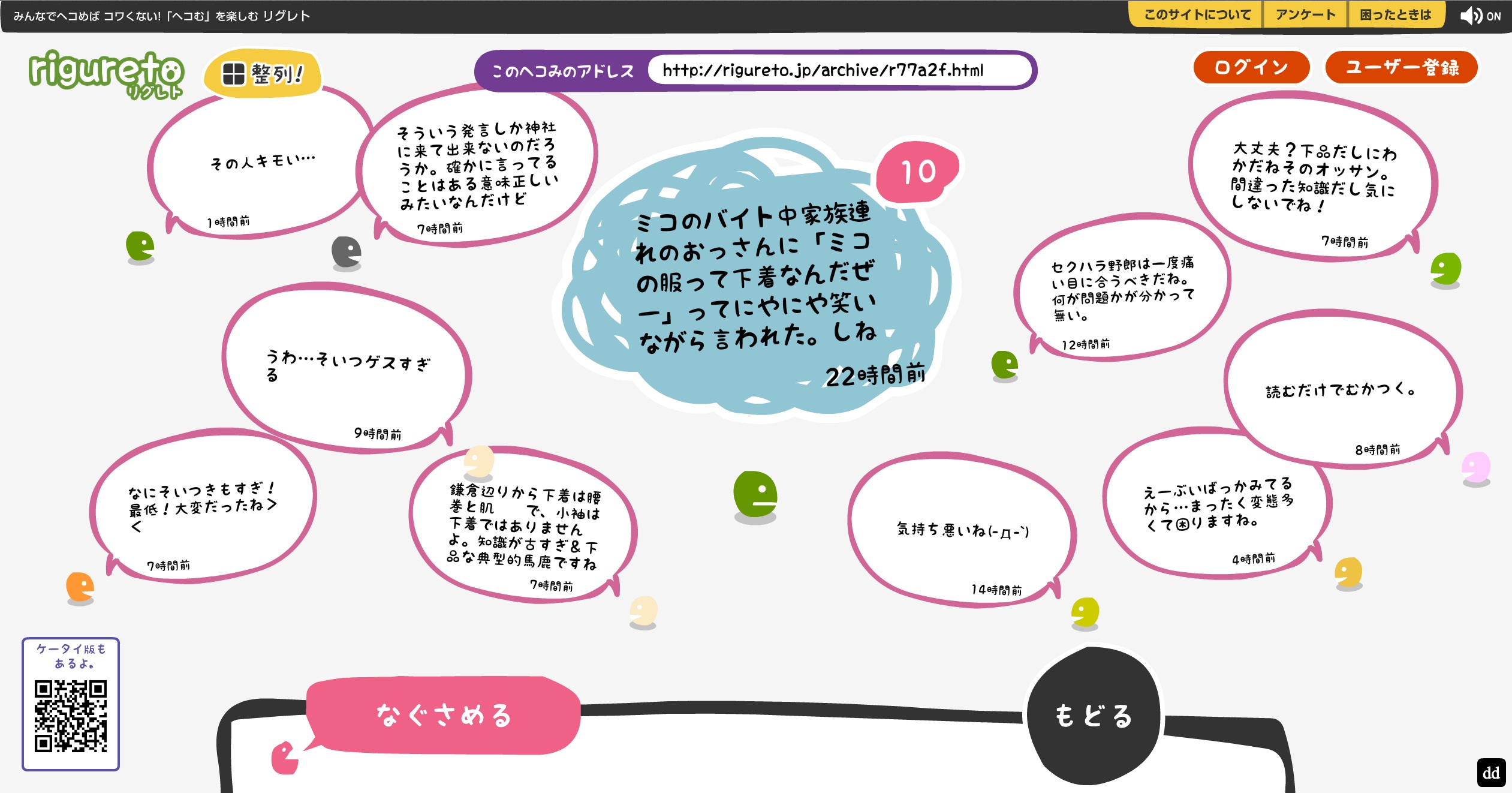

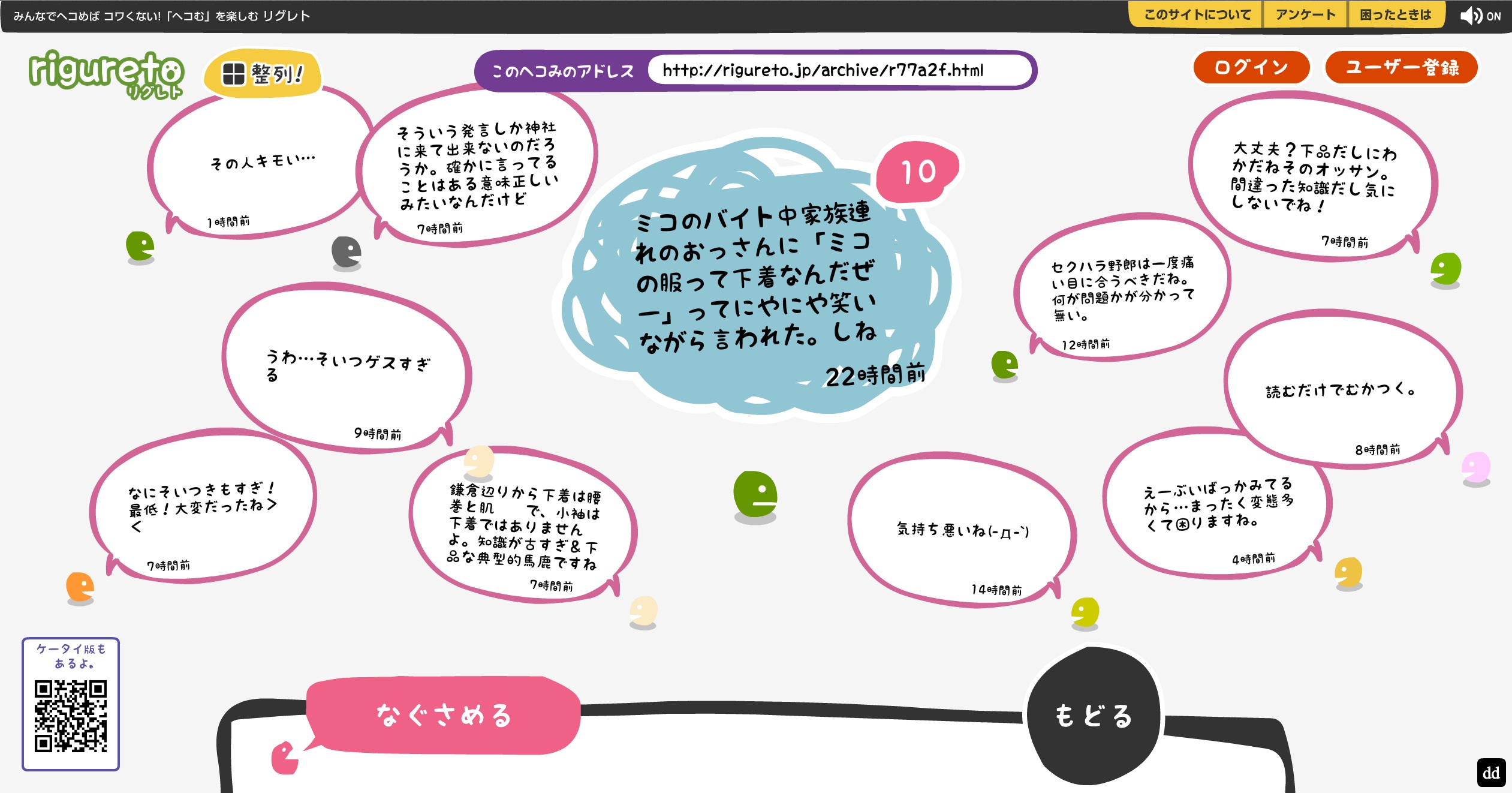

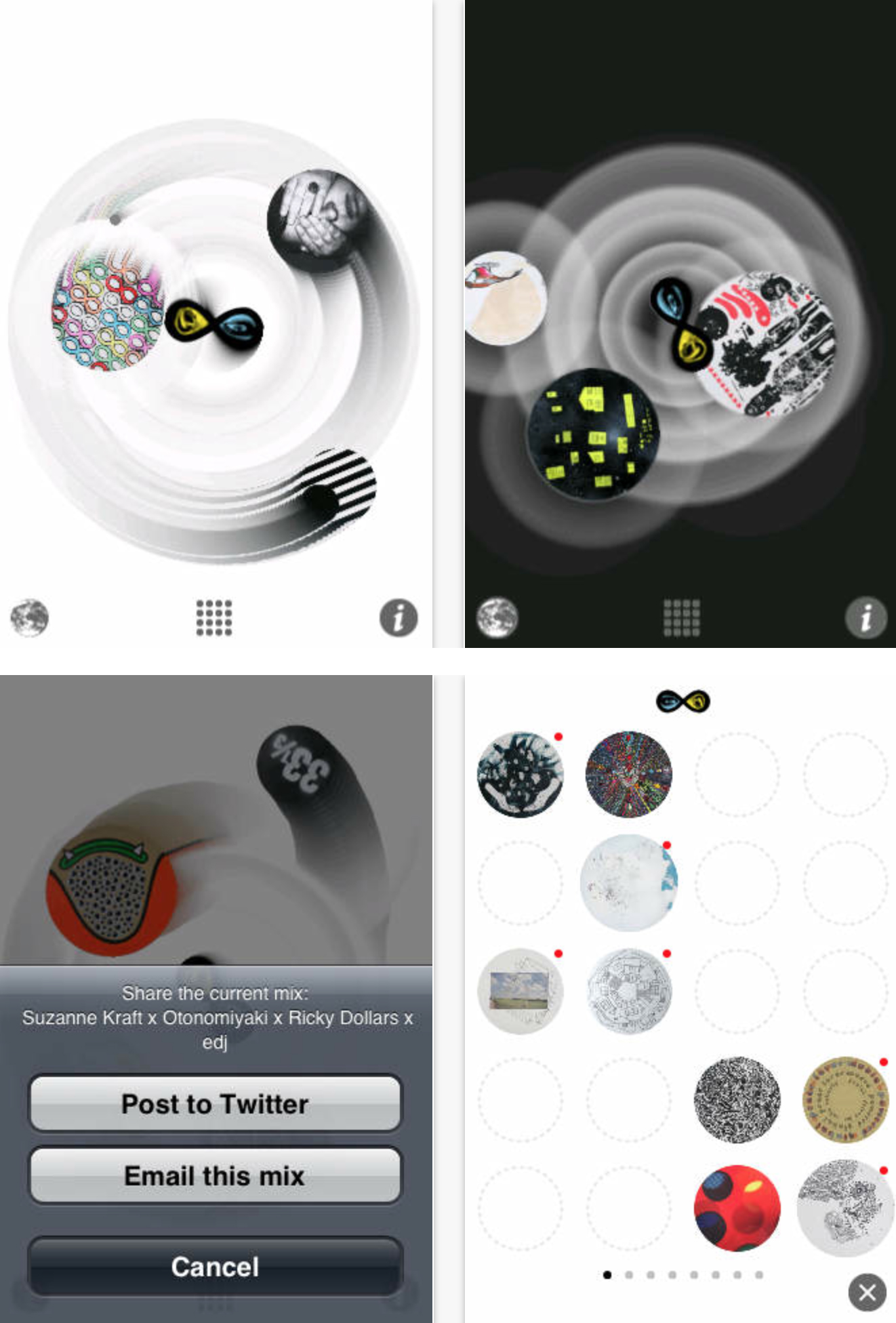

そのほか、「リグレト」という対話コミュニティ用のバックエンドの試み、「HIVE」というライセンス設計ツール、「AVMII」というフロントエンド用のデザイニングツールなども開発しているようで、主には協調的フィルタリングとプロパゲーションにもとづいているらしいのだが、このへんの出来具合も本書を見るかぎりではとくに斬新なものとは感じなかった。

それゆえ本書でおもしろかったのは、前半のインターネット・プロクロニズム論のあたりと、最後半に提起されているネオサイバネティックスについての見方のほうだった。ただし、これらは西垣通君のHACS(階層的自立コミュニケーションシステム)の影響を多分に受けていて、そこはもっと出っ張っていってもよいように感じた。

タイプトレース画面

コンピュータ上のタイピング行為を時間情報とともに記録し、再生することができる。

リグレト画面

匿名でユーザー同士がテキストによる投稿を行う対話コミュニティ。

HIVEコンテンツ画面

ユーザー投稿型サイトでなく、一次的に映像のソース・データが公開される。

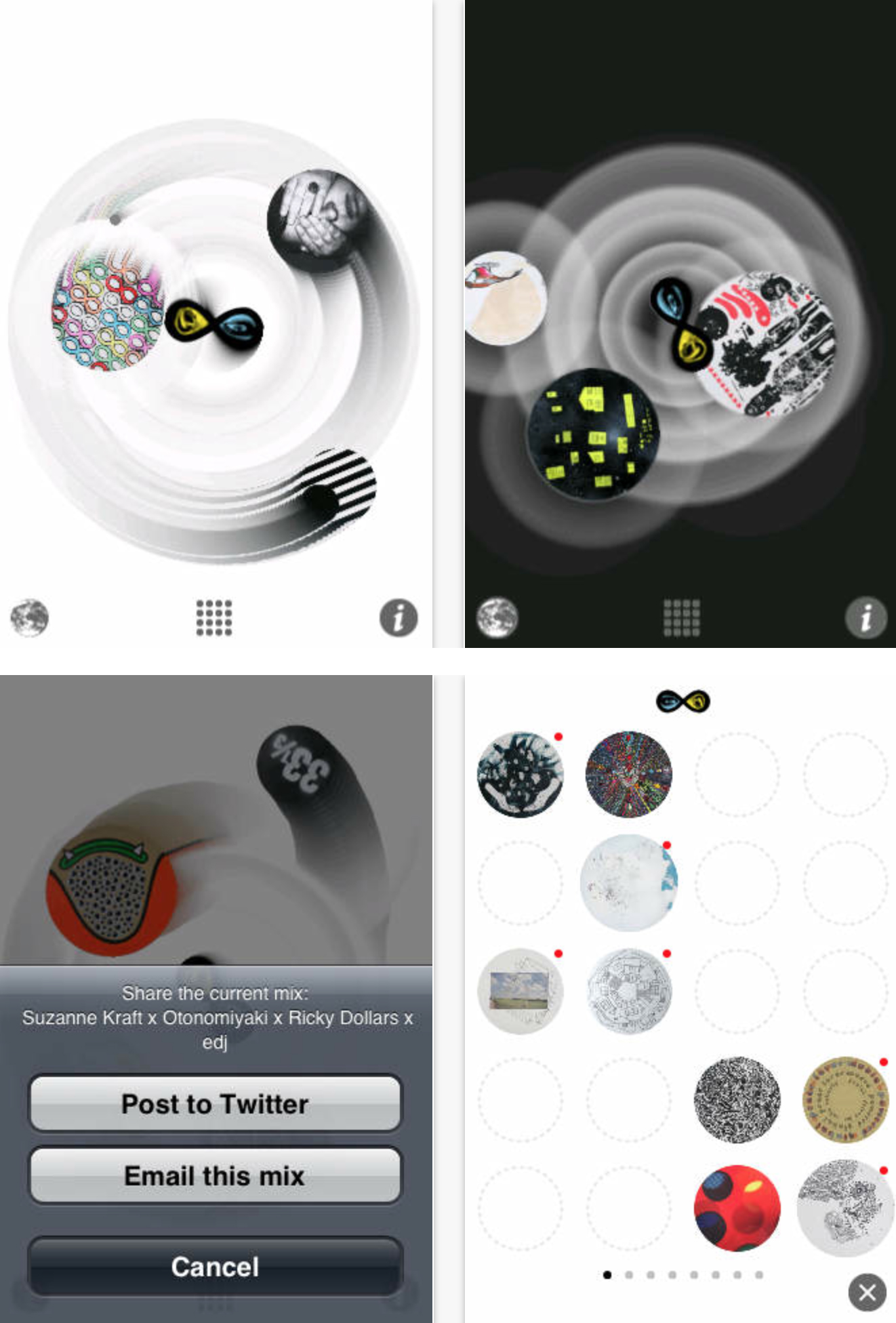

AVMII画面

世界中のアーティストから提供された140以上の音源を使って、自由にリミックスしその楽曲をシェアできるアプリ。

まだインターネットが一般化していなかった1990年前後、ジル・ドゥルーズ(1081夜)は、ちょっとした予言をしていた。これからさらに拡張していくであろう高度高速情報流通社会では、きっと個人的主体(individuals)はどんどん分節的(dividual)になり、ユーザー(利用者)としての大衆はことごとく標本やデータとなって、市場や銀行にとりこまれていくだろうというのだ。

まさにそうなった。いや、それ以上かもしれない。アイルランド出身でハーバードに行って西洋古典学を修め、早くからメディアカンパニーを起こして「ウェブ2・0」を予言したティム・オライリーも、インターネットの生態系はユーザー個々の活動そのものがエンジンなのであって、それ以外のものではないと言っていた。

しかし、蓋のあいたインターネットがウェブとして爆発的に示したことはそれだけではなかった。気が付くと、誰もがグーグル検索エンジンの配下に入っていた。アレクサンダー・ハラヴェの『ネット検索革命』やニコラス・カーの『ネット・バカ』(いずれも青土社)が分析してみせたように、「検索とランキングしか広まらないネット社会文化」が蔓延することになったのである。

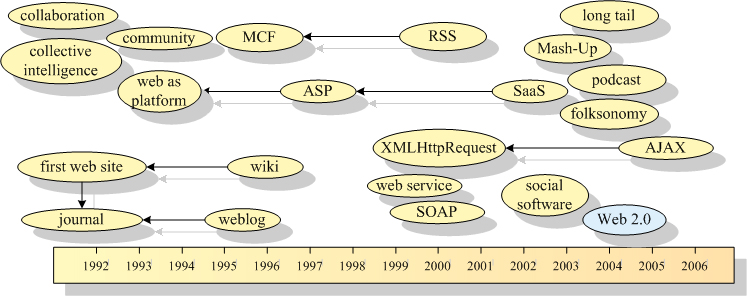

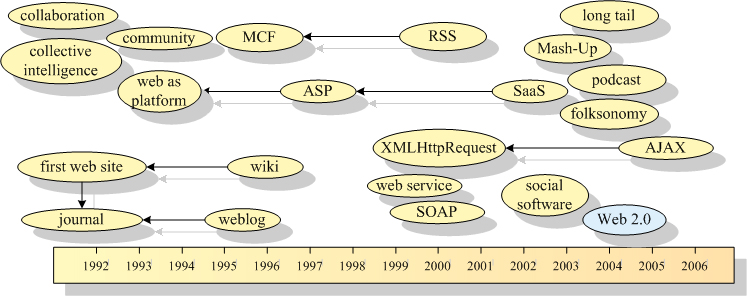

Web 2.0 バズワードのタイムバー

Web 2.0の専門用語とそれに依存している用語でよく使われたバズワード(具体性がなく明確な合意や定義のないキーワード)の時期を示す。

何が問題だったのか。何が足りなかったのか。「相互に観察が頻繁におこっているであろうインターネットというシステムを、その進行とともに同時に観察する」というしくみが起動できなかったのだ。

グーグルに頼っているだけでは新たな見方はできない。検索エンジンに自動的に導かれるだけでは、そこに自律性はない。隠花植物にまで及べない。自動的であることと自律的であることには雲泥の差がある。ヴァレラやマトゥラーナが『知恵の樹』で重視したのは、そこだった。

いや、そういう再帰的な見方でインターネットを観察している者たちはいた。本書ではほとんど採り上げられていないけれど、最もラディカルに再帰的にインターネットを見ていたのは、実はハッカーたちだったろう。マッケンジー・ワーク『ハッカー宣言』(1065夜)、ポール・グレアム『ハッカーと画家』(1534夜)、さらにはハキム・ベイ『T.A.Z』(1117夜)などを読まれたい。そこには颯爽たるリバース・エディティングがたえず作動した。

ちなみにチェンは、自律的な相互観察には「庭」(しま)のようなものが必要ではないかと書いていたが、ぼくもこれには同意する。かつて日韓のあいだで相互編集をおこすために、両者でリアル=ヴァーチャルな「庭」(マダン)を共作するといいとNHKソウル局長に提案したことがあるのだが、「庭」や「祭」はインターネットにこそ必要だろう。

インターネットをプロクロニズム入りの生態系の目で見て、相互に自律的になるということ、相互に編集的になるということを育んでいこうとすると、ここからはさまざまな可能性が連鎖しうる。たとえばネオサイバネティックスやジェネラティビティの考え方と共振できる。

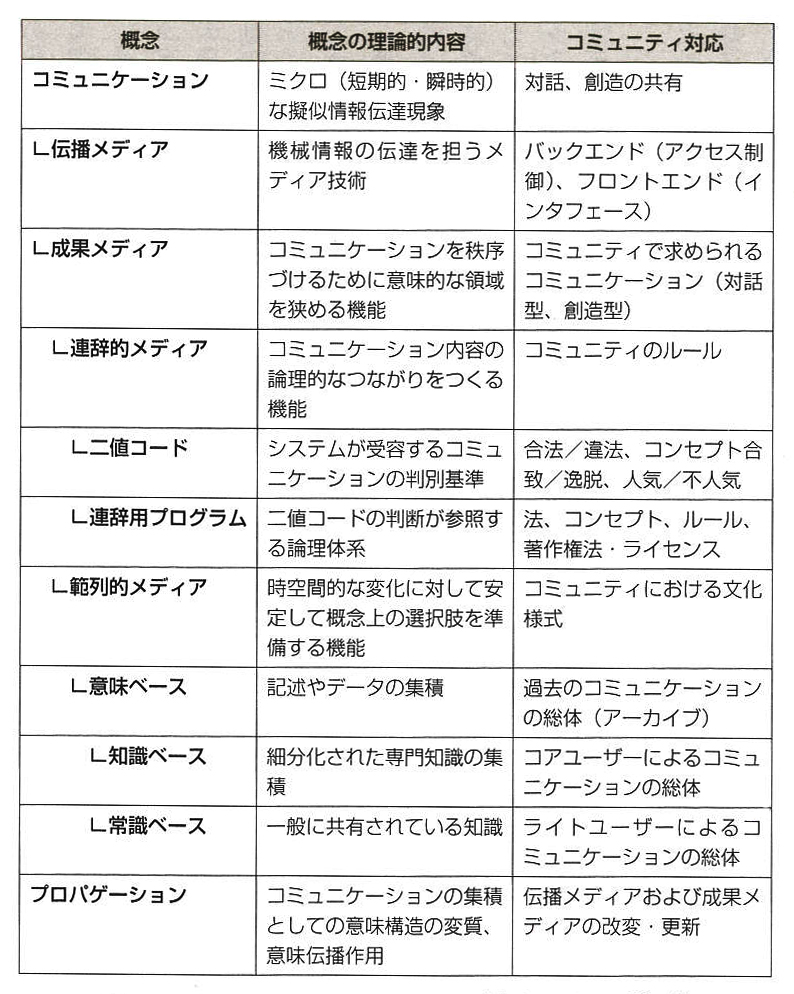

本書はそこを西垣通の基礎情報学(Fundamental Infomatics)と関連づけた。この気持ち、よくわかる。西垣はぼくがNTTの「情報文化フォーラム」の議長をしていたときの柔軟果敢なメンバーの一人で、金子郁容(1125夜)、大澤真幸(1084夜)、室井尚(422夜)とともに最も積極的な発言をしてくれていた。当時は明治大で教えていたのだが、その後は東大に移り、また東京経済大学に移って、生命論や集合知を存分にいかした情報コミュニケーション論のためのフレームを提供していった。このフレームは「階層的自律コミュニケーションシステム」(HACS)と名付けられている。

その後、西垣はこのフレームに「情報デザイン」や「ヴァイアビリティ」のコンセプトワークが出入りできるようにして、そこからネオサイバネティックスの可能性の芽吹きがおこるように仕向けていった。

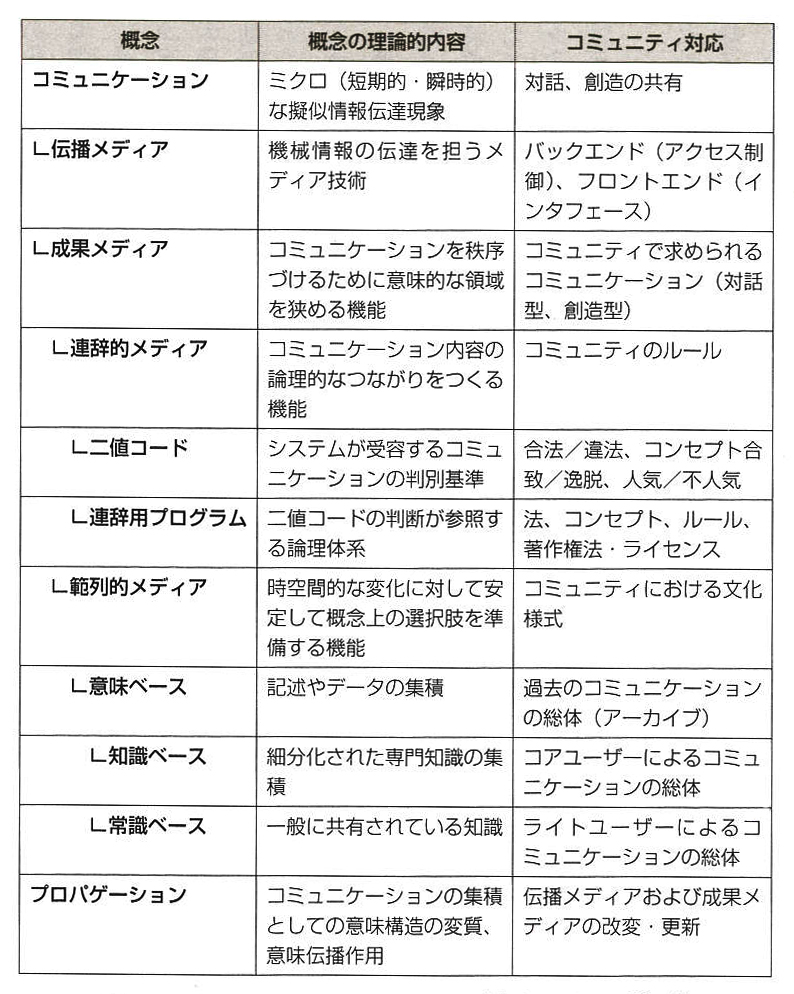

基礎情報学の諸概念のコミュニティデザインへのマッピング

[本書279Pより抜粋]

ネオサイバネティックスは1960年代後半にハインツ・フォン・フェルスターが提案したものではあるが、その後、オートポイエーシス理論、機能的分化社会理論、エルンスト・フォン・グレーザーズフェルドのラディカル構成主義認知心理学、ジークフリート・シュミットの文学システム論などが加わった。

西垣の基礎情報学はこれらをよく組み込んでいる。これはまさに「生命に学ぶ」というにふさわしい見方だが、本書が重んじてきた「観察するシステムを観察する」という多重な見方からすると、ネオサイバネティックス、つまりセカンドオーダーが次々に代入できるサイバネティックスは、まさにインターネットにこそふさわしかったのである。

ネオサイバネティックスの最もおもしろいところは、情報が産出されるのは主体的な行為にもとづくが、情報コミュニケーションはほぼ擬似的あるいは模擬的に進行するものだとみなすところにあるのだが、チェンはとりわけこのような見方に関心をもったのだったろう。

ジェネラティビティ(generativity)は発達心理学者のエリク・エリクソンが提案した。エリクソンは「アイデンティティ」の心理学の提唱者でもあったが、人間が幼児期から老年期に向かうにつれて複数の能力や価値観を追求していくとき、ある段階で「次世代を育成し指導することを最も重視する」ようになることに注目し、これをジェネラティビティと名付けていた。

同様のことを、ジョン・コートルは「自分よりも長生きする生命や活動に投資したいという欲望」と定義した。その後、ジェネラティビティは技術や芸術の分野で議論され、大きくいえば経済文化はジェネラティビティに対する投資と技能のイノベーションとによって発達するというふうに捉えられるようになった。

これをインターネットにあてはめたのがネット法学者のジョナサン・ジットレインだった。ジットレインはインターネットを充実進化させるのはジェネラティビティが起動するときだろうとみなしたのである。

ざっとこんなところが本書の後半での議論の余韻にあたるところなのだが、これを書いている途中、『電脳のレリギオ』(NTT出版)という新著が刊行されたので、この本についても一言だけ感想を述べておく。

こちらは本書にくらべてラディカルな思想言語が後退して、とても優しく綴られている。サブタイトルも「ビッグデータ社会で心をつくる」となっていて、みんながインターネットで「心」を充実させてほしいのだという祈念のようなものが滲み出ていた。それが「レリギオ」という言い方にもなった。

そのことと、この本の中で紹介されている「ペインキラー」「インスタグラム」「スナップチャット」「ピクシー」といったソフトがどのように重なるのかはいまひとつはっきりしないのだが、きっとそのうち「集合知」が「心」の表象になるソフトも出てくるのだろうと思いたい。

それより、この本で最もぼくが気にいったのは「読むことは書くことである」とドミニク・チェンが気が付いたと述べていることだ。まさにそうなのだ。「読む」と「書く」とはほとんど同じ認知表現行為なのである。ただ、この二つの行為の実情がいまなお比較されていないだけなのだ。

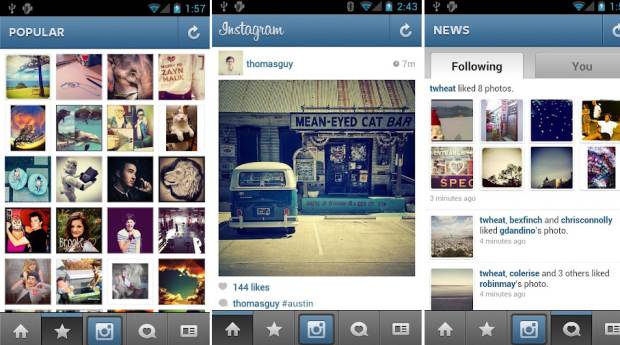

インスタグラム

無料の画像共有(英語版)アプリケーションソフトウェア。

デジタル画像を撮影し、画像編集(フィルター)をし、同サービスあるいは、Facebook、Twitter、foursquare、Tumblr、Flickr、ポスタラスといった他のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で共有する。

スナップチャット

スマートフォン向けの写真共有(英語版)アプリケーション。

⊕ 『インターネットを生命化する

プロクロニズムの思想と実践』 ⊕

∈ 著者:ドミニク・チェン

∈ 発行者:清水 一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷所:ディグ(本文) 方英社(装幀)

∈ 製本所:小泉製本

⊂ 2013年8月7日発行

⊗目次情報⊗

∈∈はじめに

∈ 第Ⅰ部 表現のプロクロニズムと相同

∈∈ 第1章 プロクロニズムの再発見

∈∈∈ ベイトソンのプロクロニズムと相同

∈∈∈ 観察技術と認識論の転回

∈∈∈ 文化生産様式の変遷

∈∈ 第2章 表現の境界、その生死と美

∈∈∈ 自律システムとしてのプロセスの歴史

∈∈∈ 共進化と学習

∈∈∈ 領土化、歌、庭(しま)

∈∈ 第3章 表現のプロクロニズムと相同のデザイン

∈∈∈ 庭(しま)としてのソフトウェア

∈∈∈ 情報伝達から創造のコミュニケーションへ

∈∈∈ 生命=遺伝と文化=模倣

∈∈∈ 非デジタルな表現のプロクロニズム

∈∈∈ デジタルな表現のプロクロニズム

∈∈ 第4章 表現のプロクロニズムと相同の実装

∈∈∈ 実践1 「タイプトレース」

∈∈∈ タイプトレースの個体発生から系統発生へ

∈∈∈ 人間の自然に近い表現の解析系へ

∈ 第Ⅱ部 表現のコミュニティのプロクロニズムと相同

∈∈ 第5章 生きる表現の場のデザインに向けて

∈∈∈ サイバネティクスの系譜と議論

∈∈∈ 実践からモデル化へ

∈∈∈ 対話型と創造型のコミュニティ

∈∈ 第6章 対話コミュニティの活性化

∈∈∈ 対話コミュニティの活性化の関連研究

∈∈∈ 実践2 「リグレト」

∈∈∈ リグレトの展望

∈∈∈ 対話コミュニティの活性化

∈∈ 第7章 創造コミュニティの活性化

∈∈∈ 創造コミュニティの背景

∈∈∈ 実践3 「HIVE」

∈∈∈ 実践4 「AVMII」

∈∈∈ 創造コミュニティの活性化

∈∈ 第8章 ネオサイバネティクスの観点からの

コミュニティデザイン

∈∈∈ 問題の背景

∈∈∈ ネオサイバネティクスの潮流と基礎情報学

∈∈∈ 基礎情報学に基づくコミュニティデザイン論の提案

∈∈∈ 実践事例に基づいた考察

∈∈∈ Twitterにおけるコミュニティ活性化デザインの考察

∈∈∈ コミュニティの生命的な認識と創出

∈∈ 展望 表現の生命的な継承と統治に向けて

∈∈∈ プロクロニズムの継承性

∈∈∈ 生態系の制御から統治へ

∈∈ 註

∈∈ 謝辞

∈∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

ドミニク・チェン

1981年、東京生まれ、フランス国籍。2003年カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)卒業、2006年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、2013年同大学院博士課程修了(学府長賞受賞)。博士(学際情報学)。2004年よりメディアアートセンターNTT InterCommunication Center研究員として映像アーカイブの構築や美術展示企画に携わりながら、日本におけるクリエイティブ・コモンズの立ち上げに参加し、2007年よりNPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン設立理事。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用した多数のプロジェクトの立案・企画・支援に従事してきた。2008年4月に株式会社ディヴィデュアルを設立し、ウェブ・コミュニティ「リグレト」等の企画・開発に携わる他、タイピング記録ソフトウェア『タイプトレース』のウェブへの発展形の提案で、情報処理推進機構の2008年度未踏IT人材発掘・育成事業でスーパークリエータ認定。著書に『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック―クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』(フィルムアート社、2012)、『オープン化する創造の時代―著作権を拡張するクリエイティブ・コモンズの方法論』(カドカワ・ミニッツブック、2013)。