平成26年の大晦日。

今年最後の千夜千冊です。

前夜の東の孟子に対するに、西のバルザック。

とても変な作家です。

野心家で、やたら稠密で、獰猛で、

夫人大好きで、純粋精神の探究家で、

途方もない構想の持ち主です。

バルザックは「文芸編集システム」そのもので、

「欲望のアパラタス」そのものです。

こんな作家はめったにいない。

ではバルザックの一人紅白歌合戦をどうぞ。

どうか、よい越年を。

【報告】

そのころの早稲田の何軒かの古本屋には、新刊が少し安めに並んでいることが少なくなかった。現代思潮社の本がたいてい目にとまった。トロ選、埴谷、谷川雁。そういう一冊に寺田透の函入りの『バルザック』(現代思潮社 1967)があった。何度か立ち読みしたが放っておけず、万引きもできず、たまらず買った。「人間喜劇の平土間から」というサブタイトルが付いていた。

冒頭、「誰か日本で、フローベールに心酔するやうに、ドストエフスキーに憑かれるやうに、深くバルザックに親炙したものがあつたらうか。僕はここから自分の問ひをはじめる」とあった。ふうん、そうか、バルザックって日本では親炙しにくい相手だったのか。そうおもってからすでに半世紀がたっている。いまでは鹿島茂や山田登世子や大矢タカヤスによって、バルザックは日本の若い読者にもけっこう親炙するものになった。寺田透の努力がちょっとは稔ったのだ。

【風聞】

バルザックは変である。大変である。母親が育児に自信を失ったため里子に出されたからとか、ベルニー夫人をはじめ多くの人妻や未亡人とあやしく交わったとか、出版業や印刷業に手を出して失敗したとか、銀の採掘で一獲千金を思ってサルディニア島に渡ったりしたとか、そんなせいではない。

そういうところもまあまあ変だが、そもそも作家として変なのだ。まるで小説製造連射装置のようで、自身で「作家というアパラタス」に化したところがある。大いに変な作家だ。バルザックにあっては、あくまで小説内外の物語が人生だったのだ。だから実人生もそのぶん、なるほどけっこう変だったけれども、だからといってどんな時代にもゴマンといた破天荒な作家や身を持ち崩した作家だというのではない。バルザックは生ける自動文芸装置なのである。こういう作家はあまり例がない。

かくしてバルザックを読むとは、きっとその装置の構造から射出される逬りや飛沫を浴びることなのである。バルザックの強靭な清掃車に乗ってパリの汚物を吸引することだ。寺田透ふうにいえば、その平土間に、バルザックの小説装置が起動しつづけたパリの平土間の欲望に、ひたすら浸ることなのだ。

【大蔵ざらえ】

君 松岡さん、もう大晦日ですよ。

僕 うん、知ってる。

君 今年最後の千夜千冊がバルザックですか。

僕 えっ、困る?

君 そんなことはないですけど、ワタシは『谷間の百合』を途中まで読んで放棄したままで、そのあとほったらかしなので。それに大晦日だし。

僕 そういう読者、多いんだよ。とくに日本人にはね。

君 いえ、ワタシの問題ですけどね。

僕 それにバルザックはね、なんだか大晦日っぽいんだよ。

君 どこがですか。

僕 何かさあ、大店が大蔵ざらえしているようなところがあるじゃない。歳末大売出しっぽいところ。

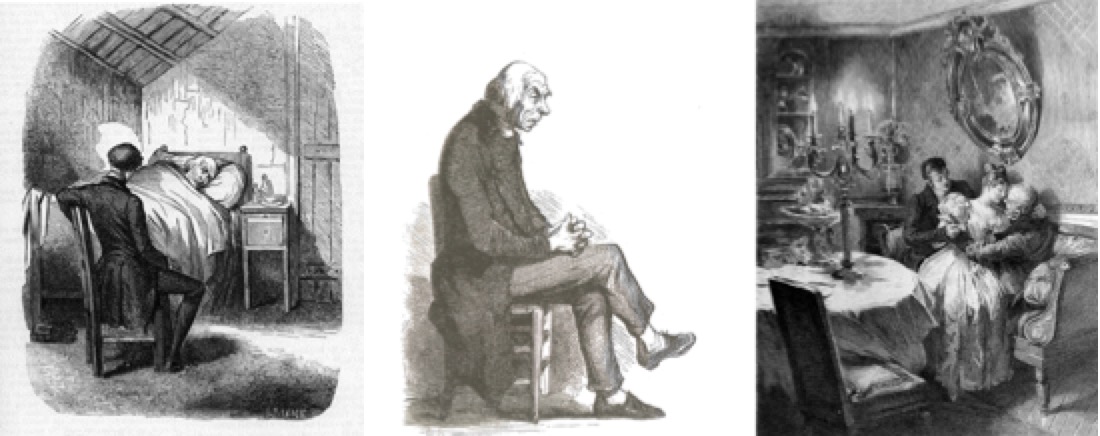

[挿画]

(左)『ウジェニー・グランデ』

(中)フェドラ伯爵夫人(『あら皮』)

(右)カリストがカミーユとベアトリクスを見つけた場面

(『ベアトリクス』)

【江戸パリ】

バルザックは政治・経済・生活の中の欲望と消費を書いた。これはバルザックがそのような時代の開幕と爛熟の数十年間に鉢合わせしていたからだ。

この時代はパリという消費都市が発酵過熱して、それが19世紀末から20世紀初頭までつながって爛熟しつづけた最初の起爆時代だった。フランス革命とナポレオンとパリ・コミューンのパリだ。だからそういう過剰苛烈な同時代のパリにはバルザックだけでなく、ユゴーもスタンダールも、デュマもドラクロアも登場していた。のちにボードレールやベンヤミンも入れ込んでいく。

かれらはパリにいたということがすべてだったのである。リルケのように迷いたくってパリをうろついた詩人も少なくない。

一方、日本が臆面もなく消費社会や消費都市に溺れるようになったのは、やっとコンビニが町に出回ってからのことだろう。それからバブルが来て、失われた十年が来て、それより長いデフレが続いて、最近やっとまわりが見えてきた。見えてきたとおもったら、近隣諸国のほうが気になって、実はだれも東京の正体に没入していない。なにせぴらぴらの平べったい東京オリンピックしか考えていないんだから。

こういう日本にはバルザックの熱量を読む根性が揃っていない。西鶴や源内や、馬琴や山東京伝あたりの時代だったら、ぴったりだったのに。

【パリシィ族】

パリは驚愕と頽廃が、審美と乱脈が同時におこる都市である。いまもセーヌ川の両岸を歩くだけでありとあらゆる文学と芸術の交錯を感じるが、それが古代のセーヌ川の中洲のシテにパリシィ族(パリの語源もここからきている)の集落ルテティアがあったときからずっと続いているわけだ。

古代ローマ時代は円形劇場や公衆浴場などができて、ローマが衰退すると城塞都市になった。それからフランク王クローヴィスのパリ征服からカペー王朝へ、さらにヴァロア王朝、ブルボン王朝をへて、ルイ13世の治世下でテュイルリー宮殿やリュクサンブール宮殿やパレロワイヤルができて、宮廷文化やソルボンヌが威容を整えた。

太陽王ルイ14世はヴェルサイユを築いて絶頂期を演じたけれど、それがフランス革命で全部外側に吐き出された。料理人もクリーニング屋も代書屋もみんな街に放り出され、そこから過熱な自営合戦が始まった。バルザックが生まれ落ちたのはそんなパリなのだ。

爆竹は止まらない。少年が目を剝いている暇もなく、ロベスピエールの恐怖政治が、ナポレオンの君臨が、さらにはすぐさま皇帝の失脚が、次から次へとめまぐるしく連打されていった。そこへ欲望と消費が渦巻いた。

【手紙】

君 バルザックってそんなに獰猛な男なんですか。『谷間の百合』はけっこう静かだし、退屈だったですよ。

僕 あれはちょっとまじめに書きすぎたんだね。書簡体小説だけれど、語り手のフェリックスがモルソフ夫人に憧れてラブレターをいろいろ書くのに、夫人の本当の内面が半ばすぎまで扱われていないよね。読者の多くはその手前で力尽きて退屈しちゃうのかもしれない。

君 手紙とかノートで小説をつくるって、ずるいですよね。

僕 そう? 書簡体小説はヨーロッパではアベラールとエロイーズの恋愛書簡以来の伝統でねえ、なにかにつけて作家が採用する様式ですよ。たいていの日本作家も一度は試みている。ずるい手法といえばずるいのだけれど、2人以上の登場人物の相互の真意を手紙上では出したり隠したりできるから、うまくやれば効果はあるんだね。

君 そうですか。

僕 ただね、『谷間の百合』は半分ほど失敗している。地味に読めば味はあるんだが、少女マンガやラノベが好きなイマドキ読者は、それまでとうていもたないね。でも、とても良質な作品だよ。もうひとつ、バルザックが自分をずっと庇護してくれたベルニー夫人に遠慮したということもあった。

君 ベルニー夫人?

[挿画]『谷間の百合』より

(左)フェリックスを見送るモルソフ夫人と子どもたち

(中)モルソフ夫人

(右) モルソフ氏

【他人の夫人】

初期のバルザックといえば何といってもベルニー夫人だ。22歳ほど年上で、バルザックがまだ悶々としていた23歳のときに、隣人として出会ってカンケーをもってこのかた、ずっとバルザックを扶けた。30歳ころの肖像があるけれど、知的でどこか上品な顔付きである。

バルザックが出版業や印刷業を始めたのもベルニー夫人の資金によっていた。夫の財産だったろうが、潤沢な資金をもっていたようだ。その夫人が病いに臥せる前にバルザックは『谷間の百合』の連載を始めたのだが、夫人が途中で亡くなってしまった。見舞いにも行けなかった。そのせいか、どんな書きっぷりも平気なはずの、さすがのバルザックの筆が純情になりすぎて、ごにょごにょしてしまったのである。もっとも、このトラウマがバルザックをして、次々に別の夫人に向かわせた。何が作家をして発奮に向かわせるのか、われわれシロートにはわからない。

【鹿島茂説】

君 バルザックは純情じゃないんですね。

僕 野望にも虚栄にも熱心な男だね。「3み」って知ってる?

君 知りません。ワタシの趣味に合わなそう。

僕 「ねたみ」「そねみ」「ひがみ」のこと。これは鹿島茂の巧みな命名なんだけれど、なかなか言い当てている。バルザックが描いた小説はほとんどこの「3み」です。

君 どうして「3み」で小説になるんですか。

僕 バルザックだからだよ(笑)。そういう時代だったんだ。

【超絶劇的政治】

バルザックは1799年(寛政11)にトゥールに生まれている。これはバスチーユ攻撃のかっきり10年後のことで、バルザックが生まれたときは、将軍ボナパルトがブリューメルのクーデタで次の大きな第一歩を示そうとしていた。

バスチーユ攻撃で狼煙をあげ、ルイ16世の処刑という前代未聞の結末に至ったフランス革命は、そのあとのジャコバン派の恐怖政治、テルミドール9日のクーデタ、第一共和政、ナポレオンのイタリア遠征、ブリュメール18日のクーデタというふうに、

慌しい展開と転換を見せる。

そのあとも、ヨーロッパ中が対仏大同盟を組むなかでナポレオン帝政が大進撃するかとおもえば、そのあいだに神聖ローマ帝国の崩壊やスペイン反乱などを挟んで、皇帝の失脚、ウィーン会議、王政復古、七月革命、二月革命、第二共和政というふうに、さらに超絶劇的な政治形態の変動が起き続ける。

バルザックの生涯はこの未曾有のフランス=ヨーロッパの激動期とぴったり重なっている。主な舞台は当然パリだ。バルザックが「ナポレオンが剣をもってなしとげられなかったことを、私はペンでやりとげる」と息巻いたのも無理からぬことだった。もっともバルザックの政治的な立場は後半は王党派に転じたけれど。

【統計と消費】

君 政治信条はゆらいでいたんですか。

僕 あのころは、一貫した政治信条をもった者なんていなかったんだよ。バルザックもユゴーも。そこが真骨頂だ。

君 それがフランス革命、ロベスピエール、ナポレオン、ウィーン体制の時代というものですか。

僕 うん。

君 それがそのまま消費の時代になっているというところが、ワタシにはちょっとわからない。

僕 『情報の歴史』を読みなさい。政治学的にいえばネーション・ステート(国民国家)の時代になったし、社会学的にいえば統計社会になったわけだけれど、欲望の露出からすれば消費万能時代の紛々たる幕開けだったんだ。まさにバルザックとともにね。

[挿画]

(左)コラリー(『幻滅』)

(中)ユロ将軍(『従妹ベット』)

(右)ロロー神父(『セザール・ビロトー』)

【父と母】

バルザックが生まれたとき、第22師団の糧秣部長だった父親は52歳になっていた。農民出身で社会の底辺から自力で人並みな地位に這い上がったのである。

母親は30以上年下で、サン・マルタンやスウェーデンボルグが好きだったというから、どこか理想を求める気質だったのだろうが、そのぶん一ヵ月あまりで最初の子を失ったことにすっかり自信をなくし、次の赤児のバルザックを、生まれるとすぐ里子に出してしまうような、そわそわしたところがあった。かなりオカルティックで神経質だったかもしれない。

江藤淳の「母の喪失」ではないけれど、バルザックは母を喪失していたのだ。概念として喪失していた。そんなこともあって、8歳でオラトリオ教団が経営するヴァンドームの寄宿学校に入れられた。『ルイ・ランベール』にそのころのバルザックのアンビバレンツな気分が描かれている。

青年期のバルザックと両親の肖像画

【ルピートルの塾長】

少年バルザックについてはアンリ・トロワイヤの『バルザック伝』(白水社)をはじめ、すでにいろいろのことが研究されているが、異常なほどの読書熱に冒されていたことが特筆できる。いや、異様だったかどうかはわからないけれど、あまりの過度な読書のせいでときどき昏睡状態になるほどだったらしい。

寄宿舎に入っていたのだが、そんなことから1年くらいを学校に行かず、家で過ごしたこともあったようだ。やはり異様だ。

パリのルピートル塾に通うようになったとき、あの天下を睥睨していたナポレオンが1814年(文化11)の5月、エルバ島に流された。皇帝はすぐに脱出に成功してパリに戻った。これを知ると、ルピートル塾の生徒たちは他のパリ中の学生や生徒と同様、興奮の坩堝に巻きこまれていった。これにはバルザックも熱狂した。日本でいうなら後鳥羽院や後醍醐が逆襲してふたたび天下を牛耳るようなものだから、少年が興奮するのは当然だ。

ルピートルの塾長は太っていて足が悪かったけど、やる気まんまんで、王妃マリー・アントワネットをタンプルの牢獄から救出する陰謀に加わったような男だった。少年バルザックが沸き立つのも当然のこと、毎日が鉄仮面や三銃士の乱入のようなものだったのである。

【昏睡読書】

君 まさに『ベルサイユのばら』ですね。

僕 『谷間の百合』にもルピートルの塾長に当たる男が出てくる。でもまだ15歳かそこらのバルザックはむしろナポレオンの百日天下を目の当たりにして、歴史の起承転結って、こんなに激しく短期間に動くもんだと実感しただろうね。

君 読書しすぎて昏睡状態になるなんて、羨ましい。

僕 あっ、そっち? そうだねえ、読書で昏睡だなんてどんな症状なんだろうね、いまどき聞かないね。

君 だって尾崎翠も戸川純もいないもん。

僕 惑溺したということだろうけれど、耽読というより染読とか憤読だったかもしれないな。

君 バルザックは高等教育は受けなかったんですか。

僕 ちゃんとパリ大学に行っている。高校のあと、代訴人や公証人の事務所で見習いをして働きながら、法律学科の講義を受ける。でも大学でのアカデミックな勉強にはまったく関心がなかったんだろうとおもう。両親もそのへんを見抜いていたんだろうね、お前は公証人になりなさいと勧めた。もちろんバルザックにはそんなつもりはない。それで一世一代の宣言をする。

君 へえ、何か宣言した?

僕 両親に「ボク、作家になる」と宣言したらしい。それが1819年(文政2)の、ちょうど20歳の時だね。きっとナポレオンの有為転変を見たことと、法律事務所で金と欲望が渦巻く人間像を実感したことが、大きかったんだろう。

[挿画]

(左)ラファエルが老骨董商に「あら皮」を見せられるシーン。

このあら皮は所有したものの望みを叶える代わりに所有

者の命を縮めるというものだった。(『あら皮』)

(中)「ざくろ屋敷」に遺された子どもたち(『ざくろ屋敷』)

(右)アンリ・ド・マルセ−は目隠しをされて、

金色の眼の娘に会いに行く。(『金色の眼の娘』)

【読書作家】

君 作家になるなんて適当に書き始めてもよさそうなのに、わざわざ両親に宣言するんですか。おぼっちゃまくんね。

僕 そこがバルザックだよ(笑)。で、その宣言通りのことをした。実際、2年ほどレスディギエール街の屋根裏部屋にうんうんこもって習作に没頭したんだね。それでついに作家デビューした。

君 で、どうだったんですか。

僕 ことごとく駄作だった(笑)。『クロムウェル』という韻文悲劇があるんだけれど、それを読んだコレージュ・ド・フランスの教授から「君はなんでもいいから文学以外のことをやりなさい」と言われている。だからその時期のことを「ウーブル・ド・ジュネス」という。ようするに「つまらない作家」だったわけだ。それで戯曲から小説に転向するんだけれど、まだつまらない。

君 それでもあきらめなかった?

僕 そこは獰猛でね、あきらめない。偽名のまま6年ほど書き続ける。ところが、そのあいだにベルニー夫人に出会い、「無我夢中の接吻」をして何かが変わるんです。1830年(文政13)には2人は「石榴屋敷」で過ごしていたようだ。このいきさつについては、深田晃司の脚本演出で《ざくろ屋敷》という映画になってるよ。

君 日本に置き換えたんですか。

僕 70枚くらいのテンペラ画だけで構成した。セリフは日本語でね。

バルザック原作の『ざくろ屋敷』は2006年に日本で映画化された

【活字・印刷・出版】

ベルニー夫人は父がドイツ系のハープ奏者、母がマリー・アントワネットの小間使いで、ヴェルサイユに育った。父親が早くに死んだので、母は騎士のジャルジャイと再婚した。この騎士はルピートル塾長とマリー・アントワネットの救出に加わった人物で、失敗して犠牲者となった。

それで夫人はベルニー伯爵に嫁いだのだが、心が満たされない日々だったようで、一時はコルシカの男に走り、見捨てられ、パリ近郊に失意のまま暮らしていたところへ、バルザック一家がその近くに越してきた。バルザックはたちまち夫人に激しい情熱で接したらしく、夫人もまたこれに十全に応えた。これが「無我夢中の接吻」だ。年長夫人と燃焼青年はそんな熱すぎる仲になる。

ここでバルザックは夫人の資金を元手に出版業に乗り出した。自分の作家の資質はさておき、「文学が社会にはたす役割」を自分の手で確立したいという強い思いがあったからだろうと言われている。モリエールやラ・フォンテーヌの小型箱入全集などを刊行した。ぼくはこういうバルザックの肩をもつ。

けれどもうまくいかない。出版のためには印刷業が下支えになっていないからだと判断したバルザックは、それならというので続いて印刷屋をおこし、それもまた容易でないとわかると今度はすぐに活字鋳造業にも手をのばした。「文学は活字鋳造から始まる」というこの商業文化的で業界っぽくって、かつ書物の歴史や文学的伝統からすればたいそう本質的な判断は、いかにもバルザック独特のものだ。のちにピエール・ブルデューが、資本主義が出版と印刷を忘れたとき、社会は文化を失うと言っている。バルザックはグローバル資本主義の現在にこそ必要なのである。

けれどもすべて失敗した。6万フランの負債を抱えて事業をあきらめ、小説とその小説のための交際にあけくれた。

【結婚の生理学】

夫人交際術にどのくらい長けていたのかどうかは、知らない。そこそこ真剣だったのだろう。ともかくもこのあたりがバルザックのバルザックらしいところで、ベルニー夫人以外のダブランテス公爵夫人、妹の友人のカロー夫人というふうに、夫人たちと昵懇になりながら執筆を続け、30歳で書いた『結婚の生理学』という小説でついに評判をとった。

何であれ情熱が落ちない男なのである。つねに滾るのだ。ここから自分の名前にオノレ・ド・バルザックというふうに「ド」を付けて、貴族っぽくもした。これで万端整ったと見たバルザックはヴィクトル・ユゴーの読書会とかシャルル・ノディエのサロンとか、パリの社交界や文芸界に意気揚々と出入りするようになった。『あら皮』『哲学的短篇集』など、書いたものは奇跡のように次々に当たった。

【人物再登場法】

君 つまりは誰彼かまわず夫人と寝るんでしょ。結局この人、甘えん坊かマッチョじゃないんですか。

僕 どうかな。女性に対する好みはあったろうけどね。

君 そりゃそうでしょうとも。でも、女たちはバルザックのどこに惹かれたのかしら。

僕 そのへんはよくわからないけれど、寺田透は「バルザックはフェミニストだった」と書いている。ともかく何かが超モーレツだったんだろう。このあともカストリー公爵夫人、ウクライナのハンスカ夫人、マリア・デュ・フレネーという人妻などと交わっている。そのつどけっこうな書簡をそれぞれに書いているね。

君 そういう手紙主義がのちのちの『谷間の百合』にもなるわけですか。

僕 そうね。

君 まあ、なんとなく見えてきました。ともかくもこれでバルザックの成功がめでたく始まったわけですね。でも、いまの話を聞く程度だと、とくに文豪バルザックという感じはしません。

僕 文芸出版に異常な情熱を投じたのだって、そんな人物は洋の東西どこにもいるからね。

君 じゃあ、どこがバルザックは凄いんですか。

僕 人物再登場法という手法を導入して、「人間喜劇」というとんでもない構想の実現に向かったからだね。

【ペール・ゴリオ】

バルザックは『結婚の生理学』で変わった。そういうことは、ヘボ作家であろうと質実な作家であろうと、必ずおこることだ。実際にもこれ以降、作品はどんどん痛快・充実・快作になっていった。

しかし男バルザックが作家バルザックになりえたのは、『ゴリオ爺さん』を書いているころに、大変なことを思いついたからだ。『ゴリオ爺さん』は原名を『ペール・ゴリオ』と言うのでそちらを使うが、この小説で以前の作品の登場人物を主人公に仕立ててみたのである。旧作に出ていた人物を新作に再入させたのだ。

『ペール・ゴリオ』はパリのパンテオンの裏手の下宿屋に7人の下宿人のほかに、外から夕食だけを食べにくるゴリオという爺さんがいたという、なんでもない話から始まる。爺さんはかつて製麵製造をしていたときは羽振りがよかったらしいのだが、いまはなにもかもが不如意になっている。その隣りに、南仏の片田舎で育った法学生のラスティニャックという青年がいた。これが『ペール・ゴリオ』の主人公である。

だから物語はこの青年によって進むのだが、このラスティニャックは、実は以前の小説『あら皮』にちょっと出ていた端役の青年だった。バルザックは新作にその端役を再登場させたのだ。でも、この青年をメインにして書き進めてみると、思いのほかおもしろい。そこにゴリオ爺さんがぶらさがっているのが、もっとおもしろい。

[挿画]『ゴリオ爺さん』より

(左)最期のシーン。ゴリオが危篤になっても娘たちは来なかった。

(中)ゴリオ爺さん

(右) 1897年版の『ゴリオ爺さん』表紙に載せられた版画。

【人間喜劇】

『ペール・ゴリオ』を書いているうちに、バルザックは、ふんふん、これはいいかもしれないぞ、前の作品で少しスケッチ程度はしておいた登場人物が、その人生の脈絡の一端を引きずったまま、次々に別の作品に出てきたっていいじゃないかと惟う。

これが有名な「人物再登場法」というもので、それまで誰一人として試みなかった方法だった。一回出てきた同一人物が、その後も別の作品に何度も出てくるようにした。バルザックはこの手法をその後の半分以上の作品に貫いた。

そのうち、このように連鎖する作品群の総体まるごとの全容を、なんとも大がかりに「人間喜劇」(La Comédie Humaine)と名付けることにした。この命名は、あきらかにダンテ・アリギエリの『神曲』(La Divina Commedia)に準えたもので、たいそう大胆で野心的なネーミングだ。いわばダンテの〈神曲〉に対するにバルザックの〈人曲〉なのである。やりすぎくらいのやりすぎだ。

けれども、こうしてざっと100冊近い本が「人間喜劇」として複合的につながっていったのである。驚くべき構想と蕩尽を怖れぬ野心だった。

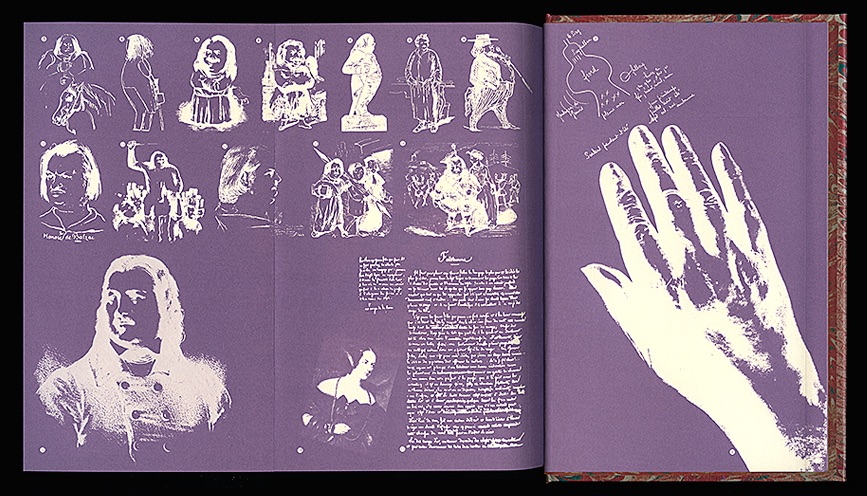

人間喜劇家系図

【なかなか】

君 半分以上の作品に人物再登場がおこっていくんですか。うーん、それはなかなかのことですね。

僕 なかなかだねえ。のちにエミール・ゾラが遺伝学にもとづいて「ルーゴン・マッカール叢書」を構想実施したけれど、文芸史上バルザックの「人間喜劇」に匹敵するのはそれくらいだろうね。なにせ一人紅白歌合戦だもんね。

君 はい、これはたしかになかなかです。

僕 だから、作品はそれぞれ1作ずつ単独で切れているのだが、それらをまたいでさまざまな男や女を追いかけて読める。それが「人間喜劇」という構想なんだよね。よくぞそんなことを考えたもんだ。

君 そういうことを思いついたのが『ゴリオ爺さん』を書いているときだったんですか。

僕 通説ではね。そうだとするときっと35歳になっていたころなんだけれど、つまり1834年(天保5)のころなんだけれど、妹のロールの話では、それより少し前の『田舎医者』や『十九世紀風俗研究』を書いているうちにアイディアが閃いて、それを『ペール・ゴリオ』で試したらしい。

【勝負は30代半ば】

君 『ゴリオ爺さん』ってそんなに大事な作品だったんですか。じじむさいタイトルになじめなくて、手に取る気になれなかった。

僕 「爺さん」だなんてピンとこないのか(笑)。でも、あらためて読んでもなかなかおもしろいよ。

君 そのうち、読みます。

僕 それだけでなく、バルザックがこれを書き始めた34歳からの数年が圧倒的なんだね。バルザックの小説母型というか、人間喜劇的多型性というか、そういうものがこの時期にほぼ噴出している。覚醒した狂気のようなもんだよ。『谷間の百合』の連載が始まったのも35歳だし、『絶対の探求』『海辺の悲劇』『セラフィタ』『呪われた子』など、みんなこの時期だった。有名な『風俗研究』の配本も34歳から始めて38歳で了えている。

君 あっ、それは読みました。

【モームの絶賛】

「人間喜劇」を始める初動装置になった『ペール・ゴリオ』は、その後のバルザックの代表作として読まれてきた。サマセット・モームがのちのち「世界の十大小説」に入れたほとだ。主人公のラスティニャックという名前は、その後のフランス社会では「出世のためにどんな手でも使う野心家」のアレゴリーにもなった。

その一方、『ペール・ゴリオ』が人物再登場法の派手なスタートであり、「人間喜劇」発祥の作品だったということは、ここからはいろいろなヴァリアントが次から次へと創造できたということである。

たとえば『ゴリオ』にはヴォートランという謎めいた中年男が登場していた。ラスティニャックに「もっと悪に染まりなさい」と唆したまま、謎めいた気配をのこして小説から消えている。そのヴォートランは『幻滅』という小説で再登場し、悪のかぎりの物語を演出する(『幻滅』にはラスティニャックも顔を出す)。

こういうことが次々に組み合わさっていったのだ。ちなみに『幻滅』の主人公は、顔がイケメンだがあとは何もできない青年リュシアンというのだが、この美青年は可哀想なくらいに業界にふりまわされるばかりの男として描かれる。この「業界にふりまわされる」というプロットも、バルザックが念入りに描きたかったことで、ご婦人がたには胸キュンだったはずである。『幻滅』での業界とは当時のパリを席巻し、バルザック自身も手を出して大失敗したジャーナリズムという業界のことだった。『幻滅』はこの新聞界を含むジャーナリズム業界の悪徳と腐敗を徹底して暴露した。

[挿画]『幻滅』より

【方法の勝利】

君 どうしてバルザックはこの時期にすごい構想を実現する気になったんですか。

僕 方法を獲得したからだよ。

君 方法ですか。それが見えると何でもできるんですか。

僕 何でもできるわけではなくて、何でも入れられる装置をつくれるんだよね。情報メディアとしての装置。アルス・コンビナトリア。

君 そんなことって、あるんですか。

僕 ある種の連中にはそういう時期があるんだよ。たとえば世阿弥やゲーテや近松や、あるいはエジソンやベンヤミンやディズニーといった連中にはね。或る方法がいろいろなものに一挙にあてはめられることが見えてくる。

君 そういうことって、あるんだ。

僕 世界というものをどう編集するかが見えるからだね。バルザックは世界編集術を摑んだわけだ。

君 だって世界なんて多様きわまりないじゃないですか。

僕 だけど、世界はごくごくシンプルでディープなエンジンでできているとも言える。欲望とか暴力とか、愛とか犠牲とかね。

【ヴァニティ・エンジン】

19世紀の世界を看過してはいけない。まさにアメリカの独立とフランス革命と産業革命で再起動したネーション・ステートの社会は、今日の高度情報資本主義に至るまで、そのエンジンを剝き出しにしていったのである。

ドゥルーズやガタリはそれを心身資本主義を纏った機械装置としての「アンチ・オイディプス」とみなしたわけだけれど、バルザックはそれらを「ヴァニティ」とみなし、そこに方法の開花を投入した。ぼくはバルザックその人が文芸システムそのもので、バルザックはその執筆編集装置と化したアパラタスそのものをめざしたと思っているのだが、そのシステムあるいはアパラタスのエンジンは「ヴァニティ」というガソリンで起動していたのである。

【虚栄文芸装置】

君 ヴァニティ。虚栄ですか。

僕 バルザックには、あの時代のパリに虚栄のすべてが露出していたということが見えたんだね。

君 それを一人の作家が文芸装置と化して射出していったんですか。そんなことできるのかなあ。

僕 疑い深いね。できるでしょう。日本でいえば改造社の山本実彦や平凡社の下中彌三郎や、あるいは松本清張みたいにね。もともと時代とともに出版するとか小説を書くというのは、そういうことだよ。しかもバルザックは作家と印刷と出版と交渉と取材と恋愛を一緒くたにできた。

君 困った人です。

[挿画]

(左)ヴィクチュルニャンがアルマンド嬢に連れられていく

(『骨董室』)

(中)ジュリーはりりしい制服姿の大佐に心をひかれる

(『三十女』)

(右)エステルとニュシンゲン(『娼婦盛衰記』)

【欲望=貨幣=性=芸術】

人間は虚栄や見栄で生きている。社会はそのヴァニティを巧みに組み立てて出来上がっていく。バルザックはそれが「世界観というもの」だと見た。そのヴァニティをめぐる物語をとことん突き詰めれば、歴史も都市も芸術も、驚くべきことも、美しいことも、恐ろしいこともみんな見えてくると踏んだ。

欲望と貨幣は結局のところ同じものなのだ。性と管理は裏返しなのである。政治と娼婦は同義語なのだ。財産争いと手紙を書くことと公証人の生き方はつながっていて、新聞と陰謀と名声と落胆は一緒におこっているのである。バルザックにとって幸運だったのは、当時の時代社会のすべて、つまり世界のヴァニティのすべてが、あの時代のパリにすべて揃っていたということだ。

もっともこの時期、パリやフランスの苛烈な日々を舞台に小説を書いたのはむろんバルザックだけではない。たくさん、いた。スタンダールは『赤と黒』(1830)を、ユゴーは『ノートルダム・ド・パリ』(1831)を、アレクサンドル・デュマは『三銃士』(1844)を書いた。ライバルもずらっと揃っていた。

【生涯一度】

君 たしかに平成日本にはない興奮ですね。

僕 まあ、元禄や宝天や化政かな。それか、大正初期か世紀末ウィーンだろうね。

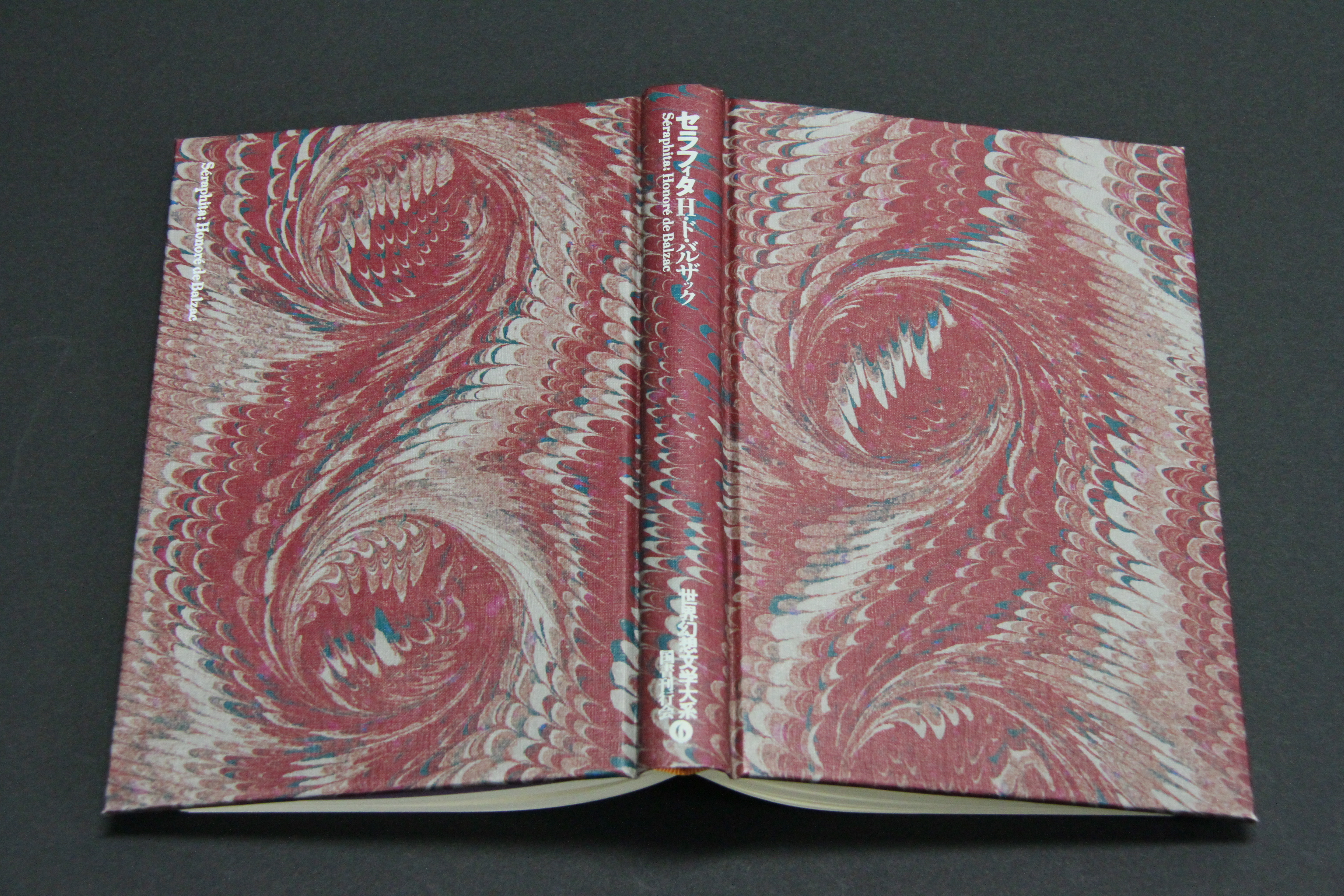

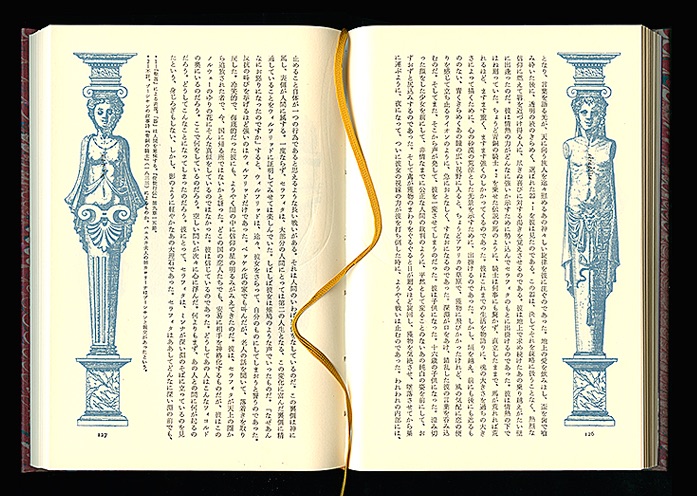

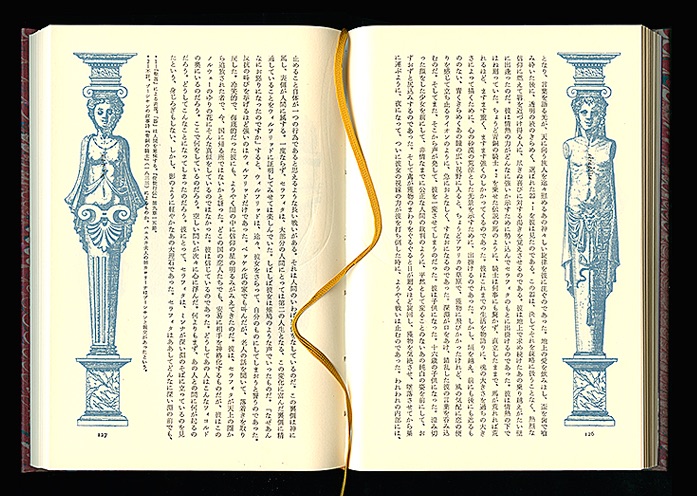

君 ところで、今夜の千夜千冊は『セラフィタ』なんですね。ワタシはもちろん読んでいないんですが、ずいぶん前のことだけれど、杉浦康平さんが装幀をされた国書刊行会の「世界幻想文学大系」に『セラフィタ』のタイトルを見たときは、ちょっと惹かれました。

僕 今夜の単行本はあの全集からのカットアップです。

君 数あるバルザックの中から、今夜はどうして『セラフィタ』にしたんですか。

しかも大晦日に。

僕 大晦日だからだよ。

君 またまた。

僕 実はずっと前から千夜千冊にスウェーデンボルグ(スウェーデンボリ)をいつか採り上げたいと思っていたんだけれど、もたもたしているうちにバルザックを先に案内することになったのでね。

君 どういうことですか。

僕 『セラフィタ』はスウェーデンボルグの天界思想や神秘思想を下敷きにしているんでね。

君 ああ、そうなんですか。だったらファンタジーですよね。バルザックもファンタジーを書いてるんですか。

僕 うーん、ファンタジーとも言えないかな。ダンテの〈神曲〉に準じた〈人曲〉としての「人間喜劇」の大構成からいうとね、『ペール・ゴリオ』や『ウジェニー・グランデ』や『幻滅』といったさまざまな風俗研究ものが地獄篇だとすると、『絶対の探求』『ルイ・ランベール』『谷間の百合』あたりが煉獄篇で、『セラフィタ』は天国篇だろうね。天国篇だからファンタジーでないわけではないけれど、それだけにとどまらない。

君 バルザックにそういう位置付けがあったんですか。

僕 ハンスカ夫人にはこう、手紙を書いている。「『ペール・ゴリオ』は毎日でも作れます。『セラフィタ』は生涯に一度しか作れません」。

『セラフィタ』(装幀:杉浦康平)

【両性具有】

不可思議を追った『セラフィタ』の舞台はノルウェイである。主人公は両性具有者である。両性具有のことはアンドロギュヌスともエルマフロジットとも言うが、バルザックはセラピム伝説を下敷きに、そこに北欧世界から生まれたセラフィタ(セラフィータ)という世にも妙なる偶像をつくりだした。

ヨーロッパの両性具有の伝承や神話は、プラトンにもグノーシス派にも芽生えているし、その後はヤコブ・ベーメからドイツ・ロマン派に入ってリッターやシュレーゲル兄弟やバーデルのイメージに瞬いた。だからバルザックはこれらの伝統を引き継ぎ、そこにスウェーデンボルグの思想を重ねていったわけだろう。

ちなみに『セラフィタ』については、バシュラールの『空と夢』、エリアーデの『悪魔と両性具有』、寺田透の『思想と造型』に言及がある。

[挿画]『セラフィタ』より

【セラフィトウス】

君 両性具有者が主人公なんですか。それで舞台はノルウェイ。ノルウェイの森。ふーん、かっこいい。

僕 かっこいいというより、かなり神秘的で理念的だね。

君 どんな話なんですか。

僕 ノルウェイのフィヨルドのストルムフィヨル沿いの谷、ヤルヴィスというところが舞台です。ここは一年中雪と氷で覆われていて、ファルベルク山が聳え、セイ川が滔々と流れている。時は1799年から1800年にかけてのことで、記録にのこる寒さの厳しい冬だった。ある朝、フィヨルドの岸から岸へと、ファルベルク山の麓を飛ぶように行く2人の人物の姿が見えた……。

君 へえ、それで?

僕 この2人はセラフィトウスと村の牧師の娘のミンナなんだけれど、ミンナはセラフィトウスといるとふだんの恐怖や羞恥が感じられなくなることを不思議に思っているんだね。

君 セラフィトウスって?

僕 正体は謎。ただミンナはきっとこの人は地上の卑しさを脱ぎ捨てているので、こんなにも神々しいのだろうとおもう。

君 セラフィトウスが両性具有なんですね。

僕 それだけじゃないんだ。ちょっとややこしい。

【極端に曖昧】

セラフィトウスは見るからに華奢な体つきなのだが、みかけを裏切って漲るような力を内に秘めているようだった。それゆえ男性からは天使のように美しく、女性からは凜々しい男性に見えた。

ただ、セラフィトウスはミンナに、地上の愛ははかないもので、しかも自分は幻視の力を与えられている者なので、ミンナを愛せないのですと諭し、地上の愛の相手ならウィルフリッドがふさわしいと説く。そんな暗示的な会話を交わしながら2人はファルベルク山を滑走し、地上に降り立つとミンナの家を訪れた。ミンナの父ベッケルは牧師だった。地上になるとセラフィトウスは妙に女性的な特徴を帯びてきた。ベッケルはセラフィトウスに呼びかけた、「マドモワゼル」。

セラフィトウスは親子を翌々日のお茶に招待することを約束して館に戻り、老僕のダヴィッドに疲れたからと言ってマントに身をくるんで寝てしまった。何かが極端に曖昧で、フラジャイルだった。

[挿画]『セラフィタ』より

【をとこ女】

翌日の夜、1人の青年がセラフィトウスの館を訪れた。ウィルフリッドだ。ウィルフリッドはセラフィトウスを「セラフィタ」と呼んだ。セラフィトウスはミンナの前では男性であり、そうでないときはセラフィタなのである。ウィルフリッドは女性としてセラフィタを愛していたようだ。

セラフィタは説明した。自分は女性であるどころか、地上の者でもない。年齢もゆうに百歳をこえている。ただそのせいで、自分はウィルフリッドもミンナも愛せるので、2人は結婚すべき運命にあるのだと言う。

この説得に茫然とするウィルフリッドは、それでもたしかにセラフィタが「創造」そのものの存在力を発揮していることを実感しながら、牧師親子の家へ向かった。少しは我に帰ったウィルフリッドは、セラフィタについて聞いた。ミンナがその人物とファルベルク山に登ったことを話すと、父親の老牧師は少し訝りながら、スウェーデンボルグについて長い話をしはじめた。1688年(元禄1)、ウプサラ生まれのスウェーデン人、エマヌエル・スウェーデンボルグ(Emanuel Swedenborg)の話だ。

【スウェーデンボルグ】

君 ここでスウェーデンボルグが出てくるんですね。松岡さんが『遊学』(上下・中公文庫)のなかで鉱物愛にひっかけてとりあげていましたね。

僕 うん、スウェーデンボリと表記されることも多いね。ウプサラの国会議員にまでなっている。そうとうな博識で、科学と神学の全般に通暁していた。もともとは鉱物技師で、1720年(享保5)くらいから当時の科学全般に異常なほどに関心をもってとりくんで、動物磁気などの見えない力によって自然界と人間界がつながっているんではないかと確信しはじめる。

君 ワタシ、好きになれるかもしれない。たしか霊界通信のようなものを書いたんですよね。

僕 霊感を受信したんだね。

君 そのスウェーデンボルグとセラフィタの物語がどこで関連しているんですか。

僕 バルザックはスウェーデンボルグがとりわけ愛した人物にセラフィッツという男爵がいたことを知って、この話を思いついたようだね。セラフィッツはスウェーデンボルグの霊的な助力によってある女性のなかに天使霊が育まれていることを見いだしたらしい。1783年(天明3)、その婦人は26歳で身もごった。それがセラフィタの出生になった。そのときスウェーデンボルグがこの子を光で満たしたというふうに話を組み立てた。

【天使と悪魔】

牧師の長い話がおわると、ミンナとウィルフリッドはスウェーデンボルグの不思議な出来事について感想を述べあった。

夜中の12時ころ、戸を激しく叩く音がする。驚いてその音を招き入れると、セラフィタの老僕ダヴィッドが息せききっている。セラフィタが悪魔の誘惑にさらされているというのだ。2人は急いで館に向かうのだが、牧師の父はセラフィタの存在について少し疑いのようなものをもっていた。

ウィルフリッドはダヴィッドから詳しいことを聞き出した。老僕は昨夜見た天使と悪魔の葛藤、善と悪の対峙について語った。翌日、牧師の家に戻ったウィルフリッドはセラフィタにひそむ能力の大きさについて憑かれたように話し、ミンナもそれに応じた。牧師の父はウィルフリッドがセラフィタを「彼女」と呼び、ミンナがセラフィトウスを「彼」と呼んでいることに疑問をもち、2人は気が触れていると言った。

【霊人】

翌日、3人はそれぞれ異なった思いをもちながらセラフィタの館を訪れた。セラフィタはこの3人が自分についてどんなイメージをもっているか見抜いていたが、唯物論と唯心論は両方とも不完全なもので、霊と物質はもっと共存しているべきだと言い、目に見える物理的宇宙と目に見えない精神的宇宙を切り離してはいけないと語った。

3人は固唾をのんでこの話を聞いている。するとセラフィタは自分がまもなく死ぬであろうと予告し、いったい神と物質はどちらが先にこの世にあらわれたのか、それとも神と物質は同時に存在しているものなのかという話をしたとたん、それまで男の声だったセラフィタが女の声に変じていったのである。

【人間機械】

君 へえ、声のアンドロギュヌスなんですね。おもしろい話ですね。バルザックはこういう作品も書いていたのね。

僕 バルザックはかなり以前からそうとうスウェーデンボルグには興味をもっていたようだね。ひょっとしたら母親からこの手の神秘主義的な話を聞いていたかもしれないし、18歳のころからカバラやグノーシスやラ・メトリの人間機械論などを夢中で読んでいた。

君 人間機械……。

僕 そうでなくとも、バルザックは異常な読書力の持ち主だったから、スウェーデンボルグの成り立ちをたちまち察知したのかもしれない。

君 セラフィタが男であって女であったというのは、セラフィタが天使霊だったからなんですか。

僕 そこはうまく書いている。

[挿画]

(左)『アルベール・サヴァリュス』

(中)『アデュー』

(右)『骨董室』

【地上の愛】

女の声になったセラフィタは、神の話をしはじめて、神が単一の原理によって万物を創成したこと、そこから知識や考察や学問が雲のように構成されていったこと、その雲の上には光がほとばしる聖なる場所があることを語る。セラフィタは意外なことも語った。自分はすでに婚約しているので、ウィルフリッドとミンナをその婚礼に招待するつもりだというのである。

翌日、牧師はウィルフリッドにヤン・ヴィールの『魔術論』を示して、セラフィタの正体に対する疑念を説明しようとした。ウィルフリッドにとっても、たしかに男であって女であるという実相がどういうものか、いまひとつわからない。ミンナはその疑念にうまく入れない。

そこへふたたびセラフィタがやってきた。2人は促されるままにセイ川の滝へ赴き、セラフィタが自然に満ちる官能と賛歌をもたらすのを浴びていた。セラフィタはやがて、自分が男と女の両性具有性を帯びていることは、あなたがたの愛も実現できないものになるのだし、自分も地上では何も愛せないと言うと、地上への別れを口にしてぐったりとなった。

【埋葬】

セラフィタの体はヴェールのように浄められ、そこから魂が輝きはじめた。セラフィタは2人を近くに呼びよせると、人間は本能圏をのぼり、そこを脱して抽象圏に向かえるはずだということ、そこで新たな試練を受けていれば初めて霊のあらわれを感じられるだろうこと、そこからはやがて魂が明るく輝くだろうことを、歌のように語った。そのとき何かが地上から別れていった。

ウィルフリッドとミンナはセラフィタの魂が肉体から離れていくことを実感できた。そこに御使いがあらわれ、棕櫚の枝で霊に触れているのが見えた。霊は変容して白い翼をもつセラピムに変じた。天使は聖所に跪き、主の言葉を伝えようとしているようだった。

2人はここにおいてついに、一方がセラフィトゥスで、他方がセラフィタであるのは同一の存在の光り方であることを悟り、一方が片方の愛であり、片方が他方のかけがえのない存在であることを感じた。その法悦に見舞われた直後、ウィルフリッドとミンナは自分たちが一体の遺骸の前にいることに気がついた。ダヴィッドがその遺骸を埋葬しようとしていた。

牧師の父がそこに佇んでいて、「おまえたちはどこに行くんだ」と尋ねた。2人は、こう言った、「神の御許へ。お父さんも、一緒にいらっしゃいませんか」。

[挿画]『セラフィタ』より

【ハンスカ夫人】

君 ふーっ。不思議な物語ですね。

僕 そうだねえ。

君 こういう話をあっというまに書けるんですかねえ。

僕 バルザックが『セラフィタ』の着想をえた時期と場所はわかっているようだね。1833年(天保4)11月20日の水曜日、ハンスカ夫人に手紙を書いていて、そこに彫刻家のテオフィル・ブラのところで世にも美しい傑作を見たらしい。それはマリアに抱かれたキリストに2人の天使が見とれているという彫刻で、そのイメージから物語を思いついたというんだね。その後のバルザック研究で、この彫刻家がスウェーデンボルジアンだということがわかった。

君 ……一体の彫刻。

僕 バルザックはハンスカ夫人のそばでこの物語を綴りたいと言っていたらしい。本気でそうするつもりだったようで、途中までは書いたみたい。

君 ハンスカ夫人も一途なのね。どういう女性なんですか。

僕 ウクライナの大貴族の夫人。最初はバルザックに匿名の手紙を書いた読者の1人だったようだ。弟のロール・シュルヴィルが書いた『わが兄バルザック』(鳥影社)によると、知的でけっこう官能的だったようだね。ま、そうだろうよ。で、第2信で夫人が手紙の落手を新聞広告で知らせるように求めたので、バルザックもこれに応じて2人の密な文通が始まっている。

君 いつごろのこと?

僕 バルザックが33歳のときだから、『あら皮』を発表して少し乗ってきたころだね。それから2年ほどしてスイスのホテルで初めて会った。夫人は夫と旅行中だったのだけれど、密会した。それで35歳のときにジュネーヴのお忍び旅行で念願叶って「忘れ得ぬ日」をおくったんだって。1835年(天保6)に描かれたハンスカ夫人の肖像画を見ると、けっこう強い感じがする。でもジャン・ジグーが描いた《バルザック夫人》は美しいよ。

君 それでもバルザックは他の女の人とも交渉をもつんでしょ。

僕 君もしつこいね。それはあいかわらずなんだけど、ハンスカ夫人にはどうも格別にぞっこんで、何度も何度も密会したり旅行したりして、ついにバルザックが死ぬ51歳のときに2人は結婚するんだね。

君 ああ、結婚したんだ。

僕 安心した? 前年は1年間ほど、ウクライナにずっと暮らしたりしている。そういう夫人に、さっきも紹介したけれど、バルザックは「『ペール・ゴリオ』は毎日でも作れますが、『セラフィタ』は生涯に1度しか作れません」と言っていたんだね。

【ルイ・ランベール】

バルザックは『セラフィタ』以外にもスウェーデンボルグを扱った作品を書いていた。それが名作『ルイ・ランベール』(1832)だ。この話は少し自伝的な色彩をもつが、バルザックは主人公ルイ・ランベールを発狂させて28歳で死なせている。

ランベールは皮なめし職人の子で、読書が好きで「言葉の神秘」に対して早熟な才能をもっていた。12歳のときに透視力を発揮して、聖テレサやギュイヨン夫人の神秘主義的な書物を読み耽った。その才能を惜しんだスタール夫人はランベールをコレージュに入れるように口ききをした。

このランベールがスウェーデンボルグを熱読していたのである。スタール夫人はこのことで少年の後見人になることを決めた。こうした話を「私」が観察しながら2人の交流を描いていくというふうに作品は構成されている。2人の仲はランベールが「詩人」、私が「ピタゴラス」と渾名され、私がしだいにスウェーデンボルグ神秘思想を教わっていくというふうになっている。

[挿画]『ルイ・ランベール』より

【天使は白い】

君 『ルイ・ランベール』にも両性具有者が出てくるんですか。

僕 そこまではいってないね。ただランベールが伯父さんの紹介で綺麗な若い娘と出会ったとき、彼女は莫大な財産の相続人であるにもかかわらず、その存在の中に天使がひそんでいることに気がつくというようなところは、出てくる。

君 その娘さんとランベールはどうなるんですか。

僕 それが結婚寸前のところまですすんで、その直前にランベールは発狂してしまう。それからまもなく死ぬんだけれど、ランベールは最後に一言、「天使は白い」と言うんだな。

君 おや、しゃくにさわること。

僕 君のほうがしゃくにさわるけどね。

【遺作へ】

オノレ・ド・バルザックは1850年(嘉永3)の夏に51歳で死んだ。かなり早すぎる。まだ壮年まっさかりだ。「そうだ、ビアンションを呼ばなくては」と言って死んだ。ビアンションは「人間喜劇」のいたるところに出てくる医者で、パリ大学医学部の名医だ。

この臨終のエピソードは実にバルザックらしい。バルザックにおいては、たとえ死の床においても、実在の人物と架空の人物との差なんてなかったのである。『あら皮』の最初から、誰もがみんなヴァーチャル・リアル(VR)であって、オーグメント・リアル(AR)だったのである。

[挿画]

(左)『老嬢』

(中)『ラ・シャントリ夫人』

(右)『ベアトリクス』

【従妹と従兄の物語】

バルザックの最後の作品は『従妹ベット』と『従兄ポンス』だった。2作は「人間喜劇」としては「貧しき縁者」に組み込まれている。あいかわらず欲望装置の深部・中層・表層を描ききっていて、その筆力には驚かされるばかりだ。

大晦日に免じてちょっとだけ筋書きを紹介するが、『従妹ベット』は名誉にも富にも恵まれたユロ男爵という政府高官が主人公Aである。夫人のアドリーヌも美人で貞淑なのだが、60歳を過ぎて毒婦マルネフに弄ばれた。これでは破滅するに決まっている。この男爵の従妹が主人公Bのベットである。こちらは容貌も冴えず、男爵夫人に強い嫉妬を抱いている。ここに当てのない打算と曖昧な信念とが入り交じる登場人物が組み合わさってくると、筋書きは容易に説明できないものになるのだが、実は男爵をマルネフの手に落ちるように仕組んだのはベットなのであるというふうに、物語はミステリアスにすすんでいく。ま、結末は伏せておく。

一方の遺作となった『従兄ポンス』には、2人の老音楽家が登場する。主人公Cのポンスはかつては有能な作曲家だったのに、いまは世間に忘れ去られて美術品の収集ばかりを生き甲斐にしている。主人公Dがポンスと一緒に暮らすシュムケで、この老人もかつては鳴らしたドイツ人ピアニストだった。

さて、この2人の運命やいかにと思うまもなく、ここに主人公Eのシボ夫人が登場して、なんだかんだのこみいったやりとりのうえ、ポンスのコレクションに値打ちがあることがわかってくると、これらが巻き上げられてしまうのだ。

まことに悲惨な番の物語を、バルザックは最後に世に送り出したものである。しかしぼくは、バルザックの生涯とその多作の一部を知るにつれ、バルザックという大変な作家の大変さがこの2作品に紛れもなく露出していることを感じて、なんだか妙に感動してしまったのだ。つまりはやっと寺田透の言う「バルザックの平土間」に立っていたのである。

[挿画]

(左・中)『従妹ベット』

(右)『従兄ポンス』

【アメリカ断ち】

君 ずいぶん殊勝なんですね。

僕 うーん、殊勝ねえ。そうかもしれないな。

君 松岡さんらしくないかも。

僕 そうかねえ。バルザックを40年ほどぽつりぽつりと読んでいるとね、この作家装置が組み立てた柱や塗り立てた壁や、恐ろしくよくできた三和土にかこまれて、自分が「人間喜劇」を見ていたんだということが、やっぱり実感できるんだよね。

君 それって、男が男の仕事を褒めあってるみたい。大工が左官を褒めて、建築家が写真家に参っているみたい。

僕 ああ、文芸作品の連鎖には、ときにそういう呼応や応酬を再生させる装置力があるんだよ。

君 えっ、反論しないんですか。

僕 大晦日だからね。ま、君もいつか山田登世子に倣ってバルザックを読んでみるといいよ。それにはひとまずアメリカを断つことです。

⊕ 『セラフィタ』 ⊕

∃ 著者:オノレ・ド・バルザック

∃ 訳者:沢崎浩平

∃ 装幀:中島かほる

∃ 発行者:佐藤今朝夫

∃ 発行所:株式会社 国書刊行会

∃ 印刷所:エーヴィスシステムズ

∃ 製本所:有限会社 青木製本

⊂ 1976年7月15日発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第一章 セラフィトゥス

∈ 第二章 セラフィタ

∈ 第三章 セラフィタ=セラフィトゥス

∈ 第四章 聖所の雲

∈ 第五章 別れ

∈ 第六章 天国に至る道

∈ 第七章 昇天

∈∈ 『セラフィタ』解題 ―沢崎浩平

⊗ 著者略歴 ⊗

オノレ・ド・バルザック(Honoré de Balzac)

1799‐1850。仏・トゥール生れ。孤独な少年時代、読書と夢想に耽り将来の素地を養う。数編の失敗作の後、出版等の事業に手を出し破産、その浪費癖のため流行作家となった後も背負いつづけた負債を抱え、創作に戻る。『ふくろう党』(1829年)を皮切りに超人的ペースで『ウージェニー・グランデ』『ゴリオ爺さん』『谷間の百合』等の力作を多産、リアリズム小説の分野を創始。その後の作品も含め全作品に「人間喜劇」という総題を与え、総体を19世紀フランスの風俗史たらしめる目論見の実現途中に燃え尽きた。