男装の天才琵琶師、鶴田錦史。

武満徹の『怪談』や『エクリプス(蝕)』や

名作『ノヴェンバー・ステップス』の要求に応えて

琵琶の奏法に画期をもたらした鶴田錦史。

しかし、その生涯はまことに数奇なものだった。

後半生をずっと「男」で通したのだ。

いったい、何がこの天才をこのようにさせたのか。

初めてその生涯に光が当てられた。

武満徹が小林正樹監督から《切腹》の音楽を頼まれたとき、初めて琵琶を使いたいと思った。そのときの武満は弱冠29歳で、すでにたいへんな映画好きではあったが(40代のときに「1年に300本は観てるよ」と言っていた)、それまでは「日本趣味」を嫌っていた。理由がある。生まれてまもなく満州・大連に移り、7年後に東京に戻ってからは15歳で陸軍食糧基地に勤労動員された。そうしたべっとりしたナマ煮えの戦争記憶のようなものが若い日々の武満を日本嫌いにさせたようだ。

が、音楽家となってからだんだん変わった。あるとき文楽の公演で義太夫の太棹三味線を聴き、また別の機会に筑前琵琶を聴いて、震えるような感動をおぼえた。西洋音楽にはない「ざわついたもの」が動いている。一の糸だけが微妙に棹に触れて、独特のノイズを共鳴させている。それを「さわり」ということも知った。いつかあの音を自分の音楽にとりこみたい。

そんなことがあって《切腹》の映画音楽では琵琶の「さわり」をいかした音楽を入れようとした。筑前琵琶の平田旭舟を訪ね、古田耕水に演奏を頼んだが、いまひとつ満足できない。武満は何度かテープ録音したものを加工して、「さわり」に富む音を作ることにした。《切腹》はカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を、毎日映画コンクールでは作品賞と音楽賞・美術賞・録音賞をとった。

映画『切腹』

滝口康彦の小説『異聞浪人記』を、松竹の小林正樹が演出した作品。

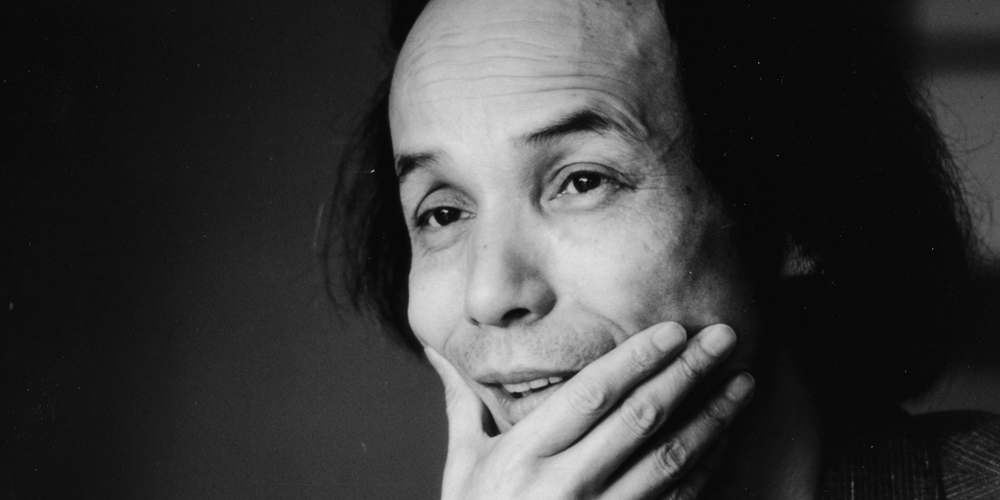

作曲家・武満徹

しばらくすると小林は次作《怪談》の音楽も武満に頼んできた。一話ずつが異なるオムニバスになっている。耳無芳一の話はまさに平家琵琶の世界だ。中村嘉葎雄が演ずるらしい。ただ平田旭舟が癌で急逝していた。困った武満が吉川英史(後出)に相談すると、それなら鶴田錦史がいいかもしれない、薩摩琵琶の人だが、いま女流では一番うまい、実験的かもしれないと言った。

1964年の春、武満が亀戸の鶴田の家を訪れると、幸子という美しい女性が「先生はいまパチンコに行ってます」と言って、呼びにいってくれた。帰ってきた鶴田を見て驚いた。女流と聞いていたのにスーツ姿の恰幅のいい男だった。オールバックの髪もポマードで塗りかためている(そのころの錦史は52歳)。

話をしているうちにやっぱり女性だろうと思えてきたのだが、だとしたらなぜこんな男装をしているのか、わからない。さきほどの美しい幸子さんはお弟子さんのようだけれど、ひょっとするとレズビアンの相手なのだろうか。いろいろ疑問が去来したが、鶴田には人を圧する霊気のようなものがあって、とてもそんな会話はできない。武満は鶴田に主旨を打ち明けた。

話してみると、反応が深い。鶴田は「さわり」は一の糸がつくっているが、一の糸は開放弦であって指でも押さえない。ご要望の音を出すには琵琶を改造するしかない、駒(柱)をずらし、弦も思い切って太くしましょうと言う。武満はすぐに「これは運命的な出会いだ」と感じた。鶴田はさっそく《壇の浦》の作曲にとりくんだ。

映画『怪談』(監督小林正樹)

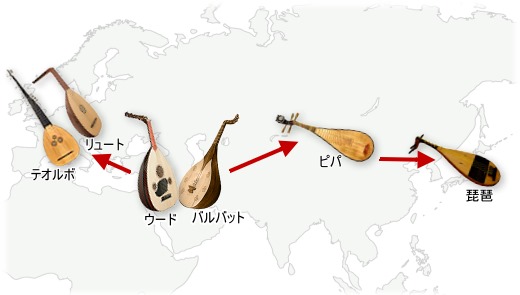

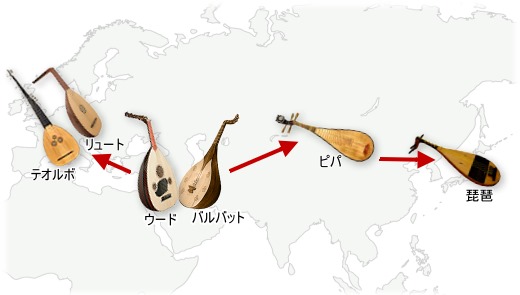

琵琶は東アジアに共通する有弦楽器の系譜に入る。おそらくインドのヴィーナを原型とするのだろう。西洋楽器ならリュートに、西アジアならウードにあたる。四弦系と五弦系(インド由来)があったが、日本では五弦はしだいに廃れた。

五弦琵琶が復活したのは明治以降のことで、筑前琵琶の初代橘旭翁とその子の橘旭宗、また鶴田錦史の師匠にあたる永田錦心の弟子の水藤錦穣がそれを試みた。錦心や錦穣についてはあとで紹介する。

琵琶は共鳴胴に棹が付き、糸倉(ヘッド)をほぼ直角にうしろに曲げて、そこに4本ないし5本の弦を張る。演奏には弓は使わず、弦を撥や指で弾く。その撥も主に帽子(とがった角)だけを使う。この撥が変遷して安土桃山期に三味線の撥にもなった。

琵琶の撥は流派によって形も大きさも異なる。鶴田が使っていた薩摩琵琶の撥は、平家琵琶・楽琵琶・筑前琵琶にくらべると極端に大きい。初期に武士たちが好んだからだろう。2つの帽子のあいだを「裾」というのだが、この裾も薩摩琵琶の撥は長い。

琵琶の各部の名称

琵琶の変遷

琵琶の種類(本書より)

琵琶の演奏スタイルの比較

鶴田は一の糸に「裾」を押し付けたらどうかと思った。押し付けながら左右にすばやく動かしてみると、武満が望む風の吹くような音が出た。うまいぐあいに「さわり」も唸る。四の糸、五の糸もそうしてみると、細い弦にも唸りが出る。この奏法はのちに「擦り撥」と命名された。

さらに五弦すべてに撥を押し付けて擦りおろすと、エレキギターで多用されているピックスクラッチに似た音も出た。手の力を抜いて撥の角を弦の下のほうに落とすと、その振動でトレモロになった。左手で弦を押さえ、張力を加えたまま撥の頭で叩くと、水琴窟のような澄んだ音が出る。ピアニッシモには撥をもったまま親指の腹で弾く。歌い方も変えることにした。芳一を演ずるのはしゃがれ声の中村嘉葎雄だから、鶴田は自分の声の高さを半分まで下げ、3度フラットの低さにしてみた(映画を見た者はてっきり嘉葎雄が唄っていると思えた)。

こうした前代未聞の改革をひっさげて、武満に《壇の浦》を聴かせた。武満は絶句するほどに感動した。このとき、鶴田も生まれ変わったのである。

映画『怪談』内の『耳無し芳一の話』

ぼくの現代音楽のナマ体験は1966年の「オーケストラル・スペース」に始まっている。武満徹と一柳慧が企画したもので、3日間にわたって日生劇場で催された。ペンデレツキやクセナキスを初めて知った。このとき武満の《エクリプス(蝕)》が初演された。琵琶と尺八の2重奏曲だった。琵琶が鶴田錦史で、尺八が横山勝也である。そうとうに新しい音楽の誕生だということがすぐにわかった。琵琶と尺八は従来の伝統楽器とはまったく異なるアクティビティを見せていた。

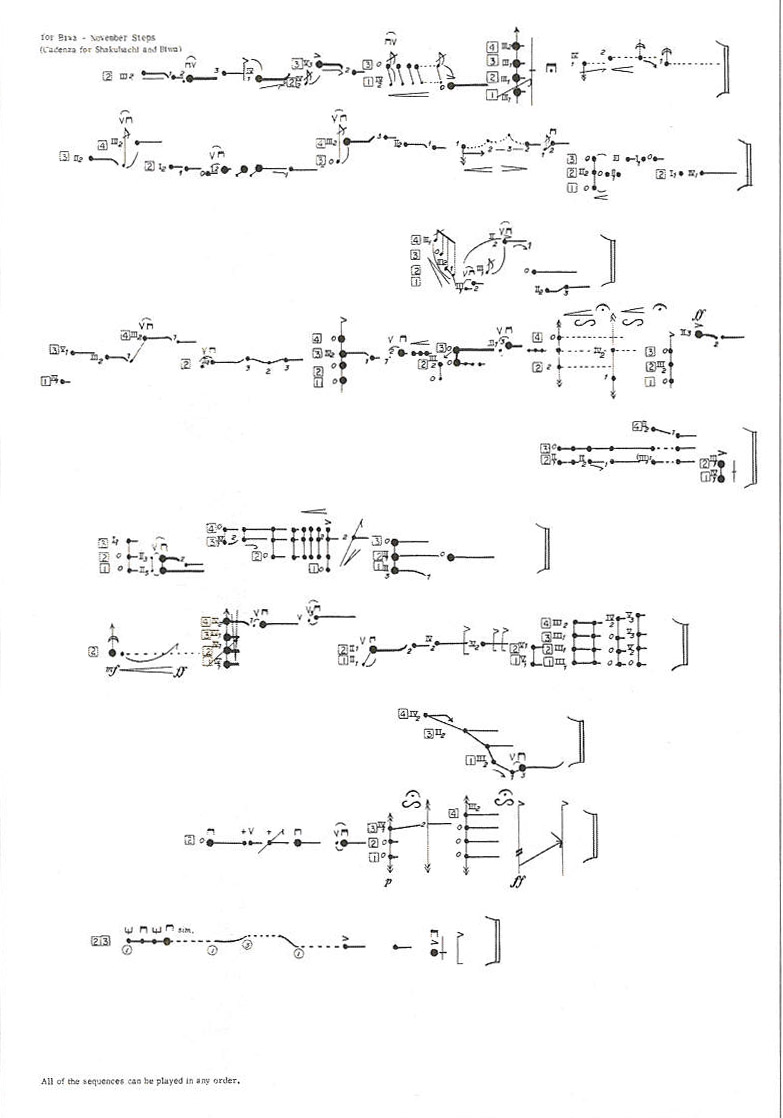

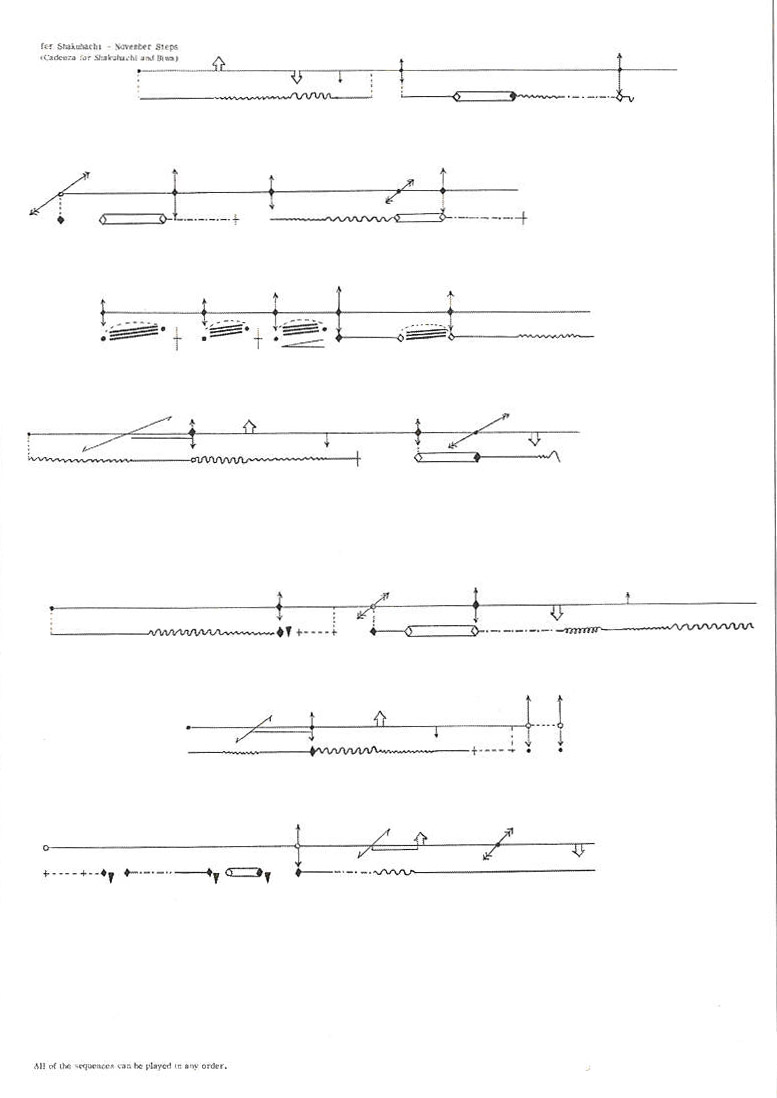

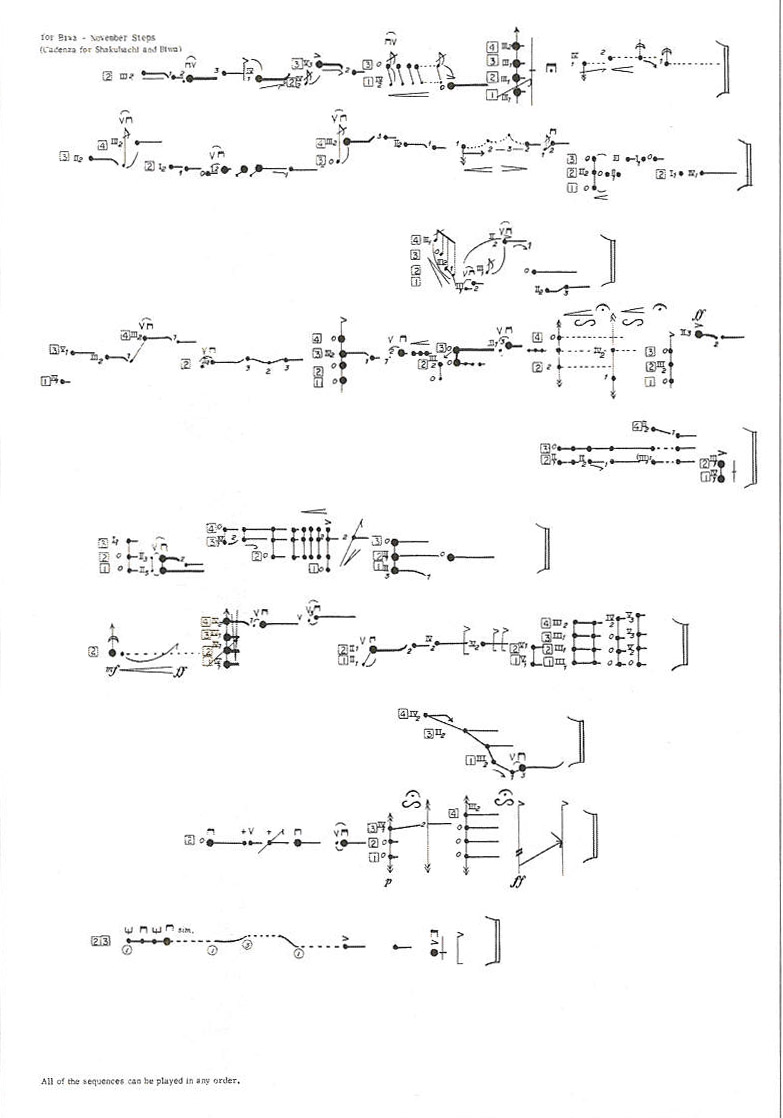

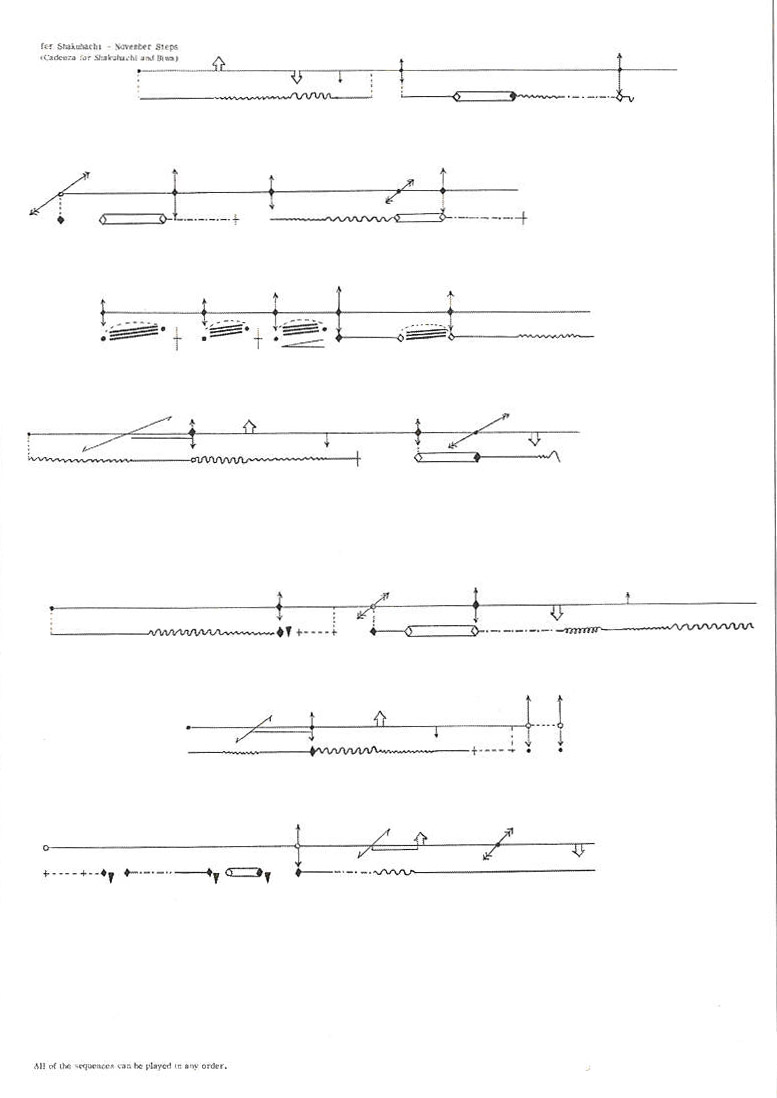

のちに杉浦康平さんに当時のことを聞いたのだが、《エクリプス》は五線譜以外に琵琶のための記号表示と尺八のためのグラフィックスコアが添えられていたらしい。その2年後、渋谷の桑沢デザイン研究所に近い酒房バランドールで、イラストレーターの小島武から「どう、こんなものがあるんだけど」と第2回「オーケストラル・スペース」のチケットを見せられた。むろんすぐ飛びついた。杉浦デザインの音響数理パターンがきらきらするチケットだった。

こんなことがあったので、その後、世界を瞠目させたニューヨークフィルによる武満さんの話題作《ノヴェンバー・ステップス》(1967)が、鶴田錦史の琵琶と横山の尺八をカデンツァに使って、小澤征爾やレナード・バーンスタインの心を揺さぶったと聞いたときは、そりゃあ当然だろう、アメリカは驚いただろうと思った。ぼくも東京文化会館での日本初演を聴いた(1968)。

ところが、そのときも、それまでも、ぼくは薄めのサングラスをかけて紋付き袴姿の鶴田錦史のことを「男」だと思っていたのだ。武満さんですら最初は訝ったのだから、そう感じるのは仕方がないだろう。なんなら諸君も、ユーチューブで流れている1967年の小澤征爾指揮のもの、1964年のNHK交響楽団による演奏会などを見ていただきたい。非売品ながら、小澤指揮の録音映像(カジマビジョン)もある。

(上)オーケストラル・スペース’68のポスター

(下)チケット

どちらもデザインは杉浦康平。

『ノヴェンバー・ステップス』の琵琶の図形楽譜(本書より)

『ノヴェンバー・ステップス』の尺八の図形楽譜(本書より)

『ノヴェンバー・ステップス』1967年初演の様子。

指揮:小澤征爾

琵琶:鶴田錦史

尺八:横山勝也

本書『さわり』は、後半生を「男」としておくった鶴田錦史の日々を初めて赤裸々にしたノンフィクションである。音楽論ではない。人物評伝だ。時代背景は書きこんである。佐宮圭はこの本で、小学館ノンフィクション大賞の優秀賞をとった。謳い文句は「女として愛に破れ、子らを捨て、男として運命を組み伏せた天才琵琶師・鶴田錦史。その数奇な人生」というものだ。初めていろいろな事情がわかった。

佐宮圭は、こう書いた。「鶴田錦史は、前半生で三つの生き方を捨てた」というふうに。1つは「母」としての人生だ。23歳で初めて産んだ女の子を、生まれて60日もたたないとき、子供をほしがっていた弟子の夫婦にあげてしまった。2つめは「音楽家」としての人生だ。12歳で早くも弟子をかかえる師匠となり、10代半ばで高収入を得ながら、20代後半で天才琵琶師としての人生を捨てて、実業界に身を投じた。3つめは「女」としての人生だ。40歳のとき〝彼女〟は男として生きる道を選んだ。〝妻〟もいた。武満さんが亀戸の自宅で出会った美しいお弟子さんとは、銀座の高級クラブから引き抜いた幸子だった。以来、1995年に亡くなるまで男装を通した。

その後、鶴田はこのうちの一つだけを取り戻した。44歳のときに「音楽家」としてカムバックしたことだった。奏法も変え、男装にもなったが、それからはモービル音楽賞、勲四等瑞宝章、芸術選奨文部大臣賞、フランス芸術文化勲章コマンドールなどを次々に受賞した。

鶴田錦史の演奏は海外でも高く評価された。

全世界で発売されたCD「Satsuma Biwa」

鶴田錦史の本名は菊枝という。北海道の屯田村に生まれた。可愛げのない仏頂面の女の子だったらしい。歳が離れた姉にフサノ、長兄に諫美がいた。父が50歳前後で他界すると、一家は諌美が暮らす東京千住に越した。

諌美は19歳になっていたが、永田錦心の《橋弁慶》を聴いてぞっこんになり、小峰元水に琵琶を習った。錦心は当時人気絶頂の美男美声の持ち主で、明治41年に一水会を結成し、大正4年に「錦心流琵琶」を創始すると、大正天皇に琵琶を献奏するほどだった。諌美は7歳の菊枝にも琵琶をやらせることにした。

『昭和御即位大禮記念 琵琶彈奏家名鑑』に

掲載された10代半ばの鶴田菊枝

鶴田錦史の師匠・永田錦心

何度も書いてきたことだが、伝統的な日本音楽(邦楽)は「歌いもの」と「語りもの」に分かれる。近世では「歌いもの」には長唄・端唄・歌沢・小唄と民謡などが、「語りもの」は中世の平曲・謡曲・説経節をへて近世の浄瑠璃・義太夫節・清元・常磐津から近代の浪曲などに及んだ。多くは三味線音楽である。

かつての琵琶法師の系譜をべつにすると、近代以降の琵琶音楽は歌と弾奏に分かれる。三味線のような弾き語りはない。歌うときは琵琶を弾かないし、撥で弦を鳴らしているときは歌わない。琵琶は「語りもの」なのである。

兄の諌美は錦心流の免状をもらい、その名も厳水となって厳水会を主宰できるようになった。菊枝もたちまち琵琶歌をおぼえていった。小学校の先生から「鶴田、一曲やってみろ」と言われると、アカペラで語ってみせた。

そのうち菊枝はそのころ女流の最高と言われた速見是水に歌を、その兄の速見岳童に琵琶演奏を習うようになった。すぐさま是水から「弟子にほしい」と言われるほどの腕前を示したのだが、千住に市電が通ることで自宅を立ち退きすることになり、一家は長野の上田に越した。菊枝は上田の女学校(旧制中学)に入った。

兄と妹の名声はすぐに広まった。ただし菊枝にはちょっと変わったところがあって、女学校には兄の袴を着け、太くて黒い鼻緒の桐の下駄を履いた。女ものの海老茶の袴など、大嫌いだったのだ。それでも菊枝の腕前はたいしたもので、13歳でSPレコードに吹き込んだ。

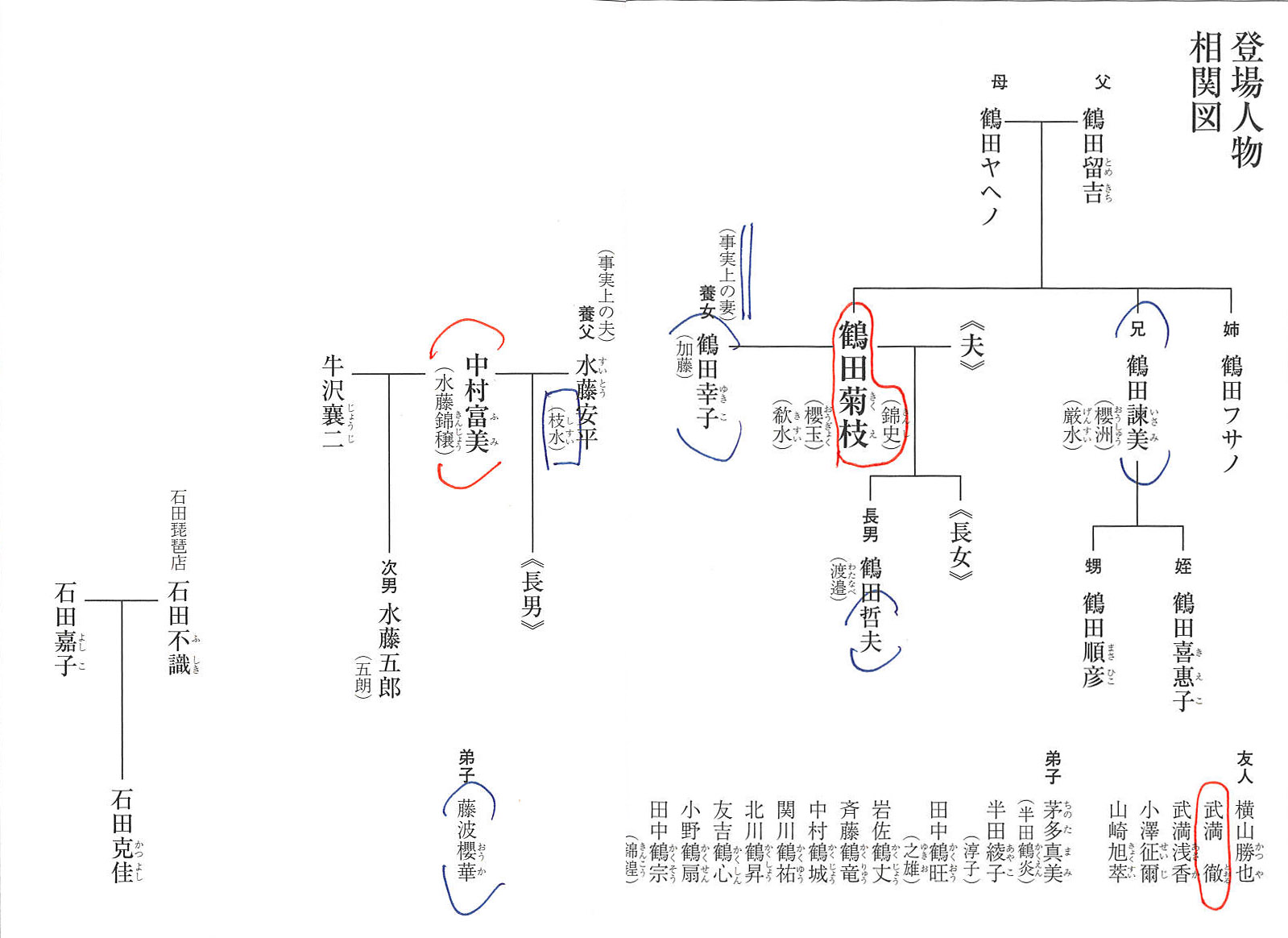

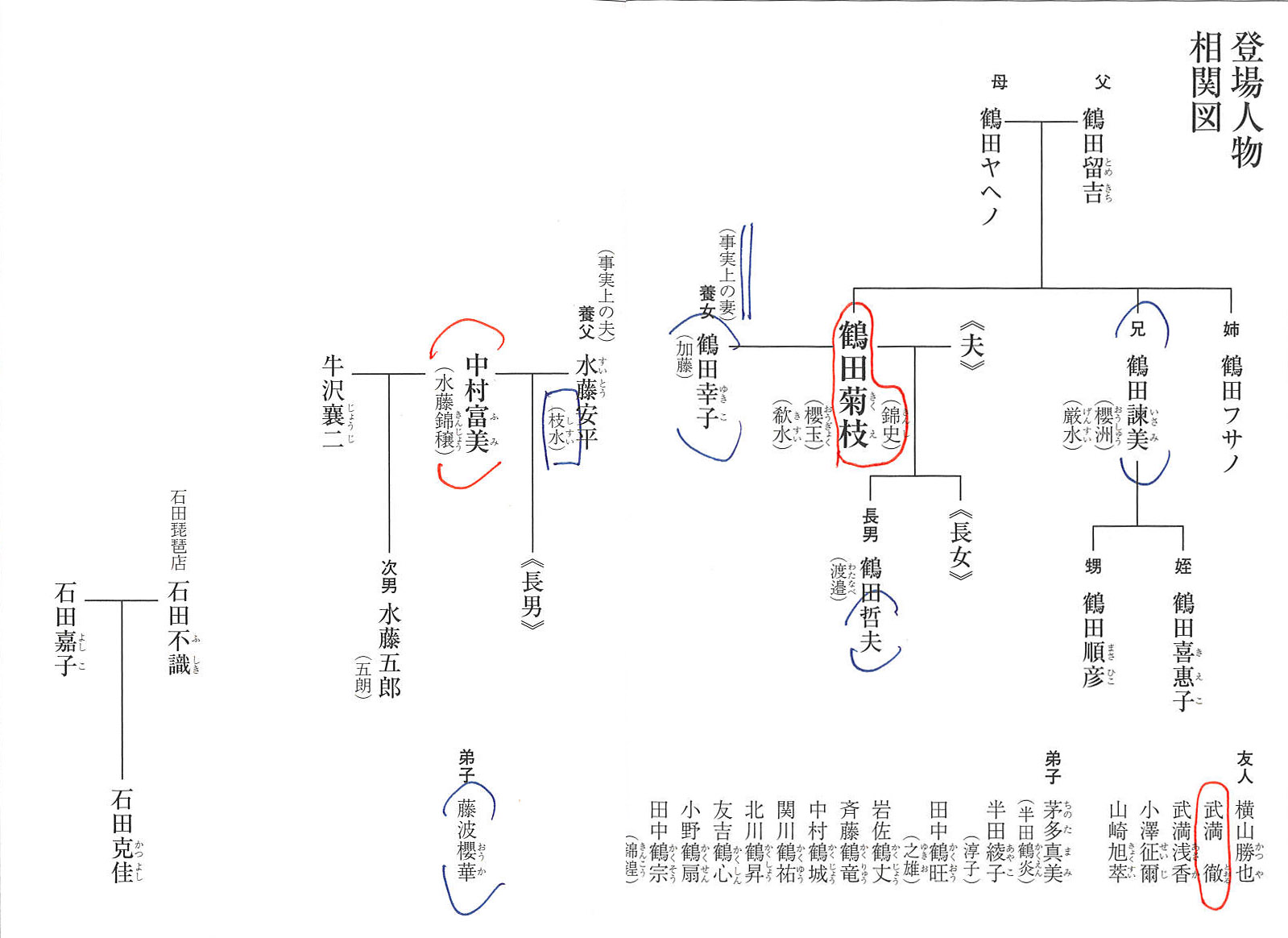

鶴田錦史をめぐる人物相関図(本書より)

昭和2年、スーパースターだった永田錦心が亡くなった。それとともに琵琶ブームが後退し、錦心流の人気も衰えてきた。2年後、一家は東京に戻ってきた。このとき17歳だった菊枝は、同い歳の美少女「中村冨美」と引き合わされた。菊枝の数奇な運命が動き始めた。

冨美は生粋の江戸っ子で、父も兄の清一も芸事大好きである。冨美も8歳のころから常磐津・生け花・茶の湯を習い、翌年からは自宅で琵琶の手ほどきをうけた。そこへ噂を聞いた錦心流の水藤安平(芸名・水藤枝水)が冨美を養女にもらいたいと言ってきた。サンフランシスコ生まれで永田錦心の懐刀と言われた男だった。

両親は冨美を養女にやることにした。枝水は徹底して稽古をつけるとともに、14、5歳の冨美の褥に入ってきた。冨美はそういうものかとあきらめていた。やがて枝水は冨美に水藤玉水、さらに水藤錦穣の名をつけ、斯界の美少女スターとして売り出した。ところが永田錦心が亡くなったのである。錦穣を目立たせるチャンスだった。昭和4年、この枝水・錦穣の門下に諌美と菊枝の兄妹が入ることになった。菊枝は錦穣のお古を着て舞台に上がるようになった。枝水と錦穣は五弦の琵琶を復活させた。菊枝は自分の番が外されていくことを知る。

水藤錦穣(24歳)

“美貌の宗家”として一世を風靡していた。

昭和8年、22歳になった菊枝(芸名が櫻玉になっていた)は同じ歳の弟子と結婚し、翌年に子を産んだ。夫は浮気をしていた。菊枝はいっさいに失望する。母として、女として生きる気力を失った。ちょうど弟子の夫婦が子供をほしがっていた。菊枝は自分の子を2人に託して夫と別れるつもりだったのだが、あいにく2人目を身ごもっていた。それでも昭和11年、新たに生まれた男の子の哲夫を夫に残すと、さっさと独り立ちすることにした。雪の東京には二・二六事件がおこっていた。時代が激変していた。

日本が戦争に向かっていくと、琵琶どころではなくなってきた。菊枝は「新興喫茶」を始め、懸命に働いた。どうやら水商売の腕はいいらしい。それでも長谷川時雨に戦地慰問の「輝ク部隊」への参加を頼まれると、菊枝(櫻玉)はお国のために上海や漢口や南京に赴いた。

10代後半か20代前半の鶴田菊枝

「鶴田櫻玉」時代のサイン入りブロマイド写真。

終戦前に撮影された家族写真

後列左が鶴田(菊枝)錦史、前列左から、姪の鶴田喜恵子、姉の息子、兄の鶴田諫美。

敗戦後、菊枝は別府で水商売の手を広げる。別府は一流ホテル11軒、民間住宅30軒がGHQに接収されていた。流川通りの2丁目や3丁目、駅前通りの一部は「パンパン通り」と言われてポン引きと娼婦がひしめいていた。みんな片言のパングリッシュを喋っていた。パンパン英語のことだ。菊枝は借家をダンスができるサロン「メリーゴーランド」に改装し、GI相手の水商売を始めた。ついで旅館と中華料理屋を開店させ、「メリーゴーランド」のほうはパチンコ屋に変身させた。

それだけではない。駅前一等地にキャバレーをオープンさせると、ユーカリ興業株式会社を設立した。会社設立から4ヵ月後に朝鮮戦争が勃発した。菊枝はユーカリの東京営業所を亀戸6丁目につくり、池上線蓮沼にはバーを開いた。すさまじい事業力である。別府には夫に残してきた息子の哲夫がやってきた。菊枝は中学生になった哲夫をあえて一人前として扱い、わが子のようには接しなかったようだ。それでも大分駅前にダンスホールを開店させたときは、哲夫にダンスを教えた。

昭和27年、母の鶴田ヤヘノが79歳で亡くなった。菊枝は拠点を東京に移し、亀戸5丁目にキャバレー「ユーカリ」をオープンさせた。大映の永田雅一社長たちが支援してくれた。続いて亀戸4丁目には喫茶店「芭蕉」を開き、菊枝はその2階に住んだ。哲夫も住みこんだ。けれども菊枝は次から次へと「女」の恋人をつくってばかりいた。トップクラスの美貌の女が好きだったようだ。美女狩りである。マチコ、ユリコ、マリコがお相手をした。4人目がユキコで、銀座のクラブから引き抜いた、例の「幸子さん」(加藤幸子)である。

このころの菊枝は事業家としては最大の腕をふるっている。昭和34年に赤坂「ニューラテンクォーター」ができたとき、これからはナイトクラブだなと察知すると、「芭蕉」の周囲の土地を買い取り、喫茶店・レストラン・パブ・ナイトクラブを併設した一大センターをつくりあげた。ナイトクラブ「芭蕉」では毎晩100人が酔いしれた。

高級クラブ「ニューラテンクォーター」の様子

こうなってくると、琵琶の社会は菊枝こと鶴田櫻玉をほうっておけない。なにしろもともとの腕は天才的で、しかも〝金持ち〟だ。抜け目のない水藤枝水は錦穣と並べて売り出したくなった。

あれこれの経緯のうえ、昭和30年(1955)4月、菊枝は「錦琵琶三〇周年記念大演奏会」で復活することになる。錦穣が《靫猿》《曲垣平九郎》を、櫻玉が《扇の的》を演じた。しかし、その姿は壮年男子の風姿になっていた。

昭和33年、枝水は菊枝の名を櫻玉から「錦史」に変えた。46歳だ。ここに鶴田錦史が誕生した。お披露目は黒門会館でおこなわれ、記念撮影には錦史を囲んで、中沢錦翠、輝錦凌、山口速水、辻靖剛(薩摩琵琶正派)らが並び、前列左端には輝くばかりの美人が控えた。「幸子」だった。

こうして昭和36年、池上作三(岸信介・佐藤栄作の伯父)の主宰による「名曲鑑賞会」が開かれ、錦史は当代のトップスターにのぼりつめた。筑前琵琶の名手の山崎旭萃はこのときの錦史の《敦盛》に驚嘆した。もう一人、武蔵野音大・東京芸大教授を歴任し、日本琵琶楽協会会長となる邦楽研究者の吉川英史も、錦史の琵琶と声に大いに注目した。この吉川が、武満徹の《怪談》音楽の琵琶に鶴田錦史を起用することを薦め、それが《ノヴェンバー・ステップス》につながったのである。

昭和33年3月28日、「鶴田錦史」として東京黒門会館にて初めて舞台にたった。

鶴田錦史の“妻”として記念撮影に参加した加藤幸子

昭和38年(1963)の銀座ガスホールで芸術祭参加の琵琶演奏会「源氏物語」が催された。ぼくの父は聴きに行っていたようだ。そのときのことは斯界ではいまも語り草である。林心水の《桐壺》、松田静水の《幻》、飴谷六水の《葵の上》、水藤錦穣の《御法》とともに、いよいよ錦史が登場したのだが、その組み立ては《春の宴》というもので、クラリネット1、ヴァイオリン6、チェロ2、ファゴット1、ホルン1、ボンゴ1、ビブラフォン1、ハープ1、コーラス3、指揮者1という構成だ。いま、この演奏会の噂を拾ってみると、「名人の水墨画のようだった」「光源氏の優雅なうつろひに酔いしれた」「匂いたつような演奏だった」というような言葉が見えてくる。

これ以上、鶴田錦史の「謎」を紹介することもないだろう。平成4年4月17日、80歳の錦史は73年におよんだ琵琶人生の集大成のように「鶴田錦史 琵琶の会」を国立劇場で開いた。堂々たる「男ぶり」だったという。それから3年後、この天下の男装名人は息を引き取った。

鶴田錦史が愛用した琵琶「朝嵐」

『ノヴェンバー・ステップス』の初演もこの名器で演奏した。

ところで、1986年だったと憶うが、ぼくは五反田のゆうぽうと簡易保険ホールでキース・ジャレットと共演した鶴田錦史の〝Tokyo Music Joy〟を聴きにいったことがある。キースはなんとリコーダーから始めた。そこへ鶴田の琵琶がプリペアド演奏のごとくかぶさり、やがて鶴田が「色は匂へど 散りぬるを」と低い声で唄い始めると、キースはピアノを現代音楽のように弾き始め、そこへ弦をこすった琵琶の音がまじっていった。とおもうまもなく、やがて撥の一閃とともに、両者は一挙にクライマックスに達し、その後はキース独特のジャズピアノに移っていったのだった。

いろは歌は終盤にさしかかっていた。錦史はそのキースのジャズに一撥、一撥の破裂音を叩きつけていった。忘れられない演奏会だった。その後、ゆうぽうとホールにぼくが行くのは、シルヴィ・ギエムの公演のときだけだった。

⊕ さわり ⊕

∃ 著者:佐宮 圭

∃ 発行者:森 万紀子

∃ 発行所:株式会社小学館

∃ 印刷所:大日本印刷株式会社

∃ 製本所:牧製本印刷株式会社

∃ 装幀:門口 真樹

⊂ 2011年11月7日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 序章 “日本の音”で世界を震わせた夜

∈∈ 第一章 名声はジャンル、国境を超えて

∈∈ 第二章 辺境に生まれた闘う天才少女

∈∈ 第三章 生涯のライバル 美少女「富美」

∈∈ 第四章 夫、子ども、琵琶までも捨てた日

∈∈ 第五章 焼け跡から成り上がった男装の実業家

∈∈ 第六章 復活! 琵琶の新たな地平を拓く

∈∈ 第七章 伝説のはじまり 武満、小澤、横山との出会い

∈∈ 第八章 そして琵琶は生き続ける

∈ 登場人物相関図

∈ 『ノヴェンバー・ステップス』の琵琶と尺八の図形楽譜

∈ あとがきにかえて

∈ 参考資料

⊗ 著者略歴 ⊗

佐宮 圭(さみや・けい)

1964年、兵庫県尼崎市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、様々な職歴を経て、1993年、フリーライターとなる。学研『大人の科学マガジン』などでサイエンス・ライターとして、日経BP社『日経ビジネス』や日本経済新聞社『日本経済新聞電子版』などでビジネス・ライターとして、活躍し現在に至る。2010年に『鶴田錦史伝-大正、昭和、平成を駆け抜けた男装の天才女流琵琶師の生涯』で第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞。