いまは統合失調症という名になった分裂病。

そのルーツは人類の歴史とともに始まっていた。

そういう話を浩瀚な知にもとづいて

瑞々しく書けるのは、中井久夫さんだけである。

だから、いつかぜひ、本書を案内したかった。

よくよく味わってほしい。

その前に『徴候・記憶・外傷』という本と、

PTSD(心的外傷後ストレス障害)について、

少しだけふれておく。

あとはすべて、文明と欧米文化の問題だ。

昨秋、しばらくほったらかしにしたままだった中井久夫の『徴候・記憶・外傷』(みすず書房)を読んだ。それまで長らく使われてきた「精神分裂病」という名称が、新たに「スキゾフレニア」「クレペリン・ブロイラー症候群」「統合失調症」のどれに決まるかまだわからなかった時期の、中井久夫独特の含蓄のある文章が集成されている。

その前に読んだ一九九八年の『最終講義』(みすず書房)では「分裂病私見」という副題がついていた。二十世紀まではずっと分裂病の時代だったのである。その次に、症例分析の文献をまとめた『統合失調症』の二冊組(みすず書房)が上梓されたのだったと憶う。『徴候・記憶・外傷』の一冊はこれらのあいだのちょうどトランジットな思考帯域になっていて、サイン、トラウマ、メモリーに関する幅広い精神疾患をめぐる思考がよく辿れるようになっていた。中井の本はどれも知的な刺戟に富むのだが、やはりたいへん興味深かった。

本書を刊行した当時の中井久夫(1982年頃)

この本には次のようなケネディ時代からレーガン時代までのアメリカの事情が書いてあって、そうか、そういうことだったのかと合点するところがあったので、忘れないうちにそのことをちょっと書いておく。

精神医療が大きな転換を見せるのは一九六〇年代の半ばだったそうだ。そのころアメリカは力動精神医学を中心にしていたのだが、ケネディは精神科病院の病床を五〇万床から一五万床にへらす計画をたった三年間で実行してしまった。精神科病院をへらすかわりに各地にメンタルヘルスセンター(精神保健施設)を設立するという計画だ。

しかし、新施設にはあまり患者が来なかったらしい。そのうち案の定、カーター夫人が世界精神保健連盟(WFMH)の総会で「あれは失敗だった」というスピーチをした。患者たちは多くがホームレスとなり、ギャングに上前をはねられる生活保護費に頼るようになったからだ。

結局、メンタルヘルスセンターはレーガン時代に廃止された。といって精神科病院の数が復活したわけでもなかった。アメリカの私立精神科病院には有名どころではチェスナット・ロッジなどがあるのだが、この時期にはその病床数も数百床から五〇床にへった。そのためロッジのあとの建物は廃墟同然となり、患者が勝手に住みついて、薬だけを病棟に貰いにいくようになったのだという。

1963年、精神保健施設設立を決議し、地域精神衛生法に署名するケネディ大統領

米国メリーランド州ロックヴィルにあったチェスナット・ロッジ

そういうことがあったのかと思った。アメリカでは七〇年代に、システム療法から家庭療法まで、マラソン療法から絶叫療法までといった、多様な精神療法時代がやってきていた。ぼくもそのうちのひとつ、システム療法と家族療法にアプローチしていたリン・ホフマンの、タイトルだけは立派な『システムと進化』(朝日出版社)などを読んだことがあったが、何を狙っているのか了解しきれなかった。

アメリカにおける治療法がそんなふうに乱打されたのは、二つの大きな問題が新たに広がっていたからであるようだ。

ひとつはベトナム帰還兵問題だ。帰還兵は残忍な殺傷に興じたとアメリカ国内で何度も報道されて、しかもアメリカ史上初の敗戦であると批判され、歓迎されなかった。帰還兵は空港でツバまで吐かれたのだが、兵士たちには癒し難いトラウマ(trauma 心的外傷)がのこっていた。このあたりの事情は吉田秋生の傑作マンガ『バナナ・フィッシュ』(小学館文庫)もみごとに描いている。

もうひとつはフェミニズムが深化していった。ベティ・フリーダンやリュス・イリガライなどの、さまざまなラディカル・フェミニズムが派生した。ここに、性差別やレイプや家庭内暴力による深刻なトラウマ問題が浮上した。

ベトナム帰還兵と性差別などをめぐるトラウマ問題は、当時の精神医学をリードしていたアメリカに転換をもたらしたのである。これが多様な治療法が乱打された理由だったらしい。

そして一九八〇年代になると、PTSD(心的外傷後ストレス障害)をどう捉えるかという議論と療法が、とくに注目されるようになった。念のため、PTSDは“Post-Traumatic Stress Disorder”の略である。

ベトナム帰還兵を題材にした映画

左『ダーティハリー』(1971)

右『タクシードライバー』(1976)

PTSDを起こした代表的事例(ドクタートラストの調査より)

PTSDの名は一九八〇年のDSM-Ⅲに初めて登場した。それによるとPTSDには、精神的不安定が不安・不眠などの過覚醒症状をおこす場合、トラウマの原因にあたる障害に関連する現象や事物を回避するようになってしまう場合、事故の体験や犯罪の目撃に関するフラッシュバックがおこる場合など、さまざまな症状がある。いわゆる「いじめ」がPTSDにつながることも多く、重大な出来事の記憶に悩んだり、事後的に記憶が再構成されていったり、実際にはおこっていないことがあたかもあったかのような出来事の記憶になったりすることも、あるらしい。

しかしふりかえってみると、そういうPTSDをめぐる研究にはそれなりの前史があったと中井は言っている。

第一段階は、十九世紀後半からのヒステリー研究だ。とくにフランスの神経学者ジャン゠マルタン・シャルコーは連続的な暴力やレイプに苛まれていた若い女性たちの症例を研究して、ヒステリーは神経症であると推理した。それとともに当時の鉄道事故後の“鉄道脳”も治療の対象となった。そこにPTSDの前史が立ち上がっていた。

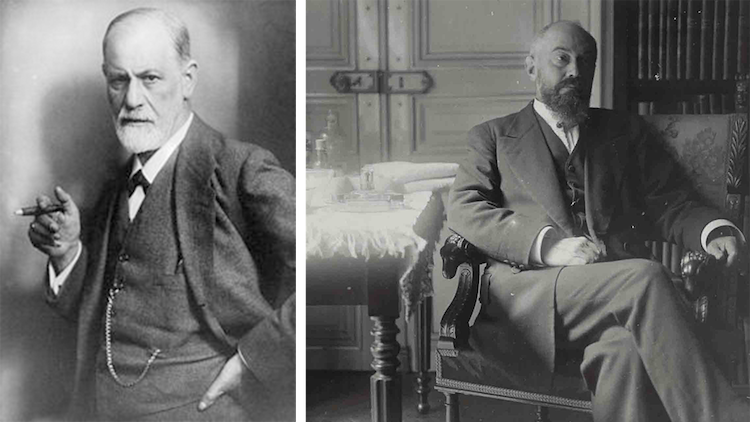

第二段階は、フロイトとピエール・ジャネが対抗しながら研究アプローチをした段階で、患者との「対話」を通して変成意識(アルタード・ステート)やヒステリー症状が注目された。二人とも幼児期の外傷と性的な外傷を重視したが、ジャネはそうした症状を「解離」と呼び、ヨーゼフ・ブロイアーは「二重意識」と呼んだ。解離は最近の英語では“dissociation”になっているが、ジャネは“désagrégation psychologique”と呼んでいた。

第三段階になると、第一次世界大戦がふりまいた戦争外傷が患者のみならず、軍隊上層部と治療者たちを追いつめ、PTSDが世界規模の症例問題であることが少し認識されるようになった。けれども戦争が終わると研究の熱はさめた。それが復活するのはエイブラム・カーディナーの有名なモノグラフ『戦争ストレスと神経症』(みすず書房)が一九四一年に発表されてからだった。

アメリカ軍としては戦争ストレスなどを認めるわけにはいかない。「正しい戦争」が疑われるからだ。しかしノーマン・メイラーの『裸者と死者』(新潮文庫)などを除くと、国の犯罪に食ってかかる著述や研究はあらわれなかった。こうして第二次大戦後もPTSD研究が進むということはなく、むしろ伏せられていったのだ。

そのアメリカの精神医学界が本腰を入れざるをえなくなったのが、やっとベトナム帰還兵問題からなのである。朝鮮戦争において一般人を虐殺していたことによる外傷が俎上にのぼるのは、さらに一九九九年まで持ち越された。ようするに、PTSDに似たことはずっとおこっていたのである。それをいつ社会や医療が“認知”したかというだけなのだ。

いまでは、このような問題はずっと広範になっている。文化大革命~アフガン戦争~自爆テロ~9・11というふうに転じてきた現代史のバースト(事件の起爆)のすべてが、なんらかの意味での人類史的なPTSDをもたらしているからだ。

中井はこのような流れを前にして、ここには「古層の種族的記憶が損なわれるような現象もおこっている」のではないか、とも書いていた。

19世紀末、パリのサルペトリエール病院でヒステリー患者の治療にあたったフロイト(左)とジャネ(右)

そのほか、『徴候・記憶・外傷』にはいろいろな指摘と示唆が盛りこまれていて、これを読むぼくの自己像がまたひとつ脱皮させられていくような共鳴をおぼえたものだ。このような共鳴は中井さんの本を読むたびにぞくぞく感じてきたことで、そこからは多くの文明的な視点がそのつどもたらされていた。こうした文明的な俯瞰力は、残念ながらというか、遺憾ながらというか、当時はミシェル・フーコーか中井さんからしかもらえないものだった。今夜の千夜千冊に選んだ『分裂病と人類』もまさにそういう一冊だ。

さて、話のついでに想いおこしてみると、ぼくが中井さんの本を初めて読んだのはずいぶん前にさかのぼる。最初は「遊」を編集していた七〇年代前半に「風景構成法」がちらちら話題になっていたので、それを詳しく知りたかったのだがうまく出会えず、代わりに書店で目に入った飯田真との共著の『天才の精神病理』(中央公論社の自然選書)を読んだ。

ふうん、ユニークな視野で綴られているなと思い、当時しばしば会っていた慈恵医大の岩井寛先生に中井さんのことを訊いたところ、「うん、とても独創的な発想の持ち主で、ラテン語もギリシア語もオランダ語もできるらしい」と教えてくれた。とくに「中井さんは若い頃にヴァレリーの研究者になるか、それとも医者になるのか、かなり迷ったらしい」と言ったことが心に残り、その後に『分裂病と人類』を読んだとき、ずいぶん変わった記述の仕方だったように見えたにもかかわらず、あっというまに埋没できたのは、なるほどヴァレリーに耽った人の文章だと合点できたからだった。

この点については、ずっとのちに『私の日本語雑記』(岩波書店)を読んでみて(これもおもしろい)、中井がどのようにヴァレリーに惚れたのかよくわかった。

2010年に発行された『私の日本語雑記』(岩波書店)

ポール・ヴァレリー(左)と岩井寛(右)

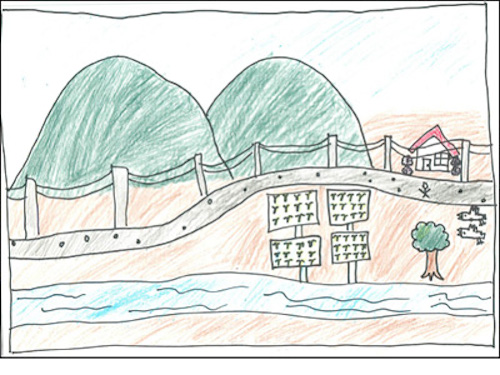

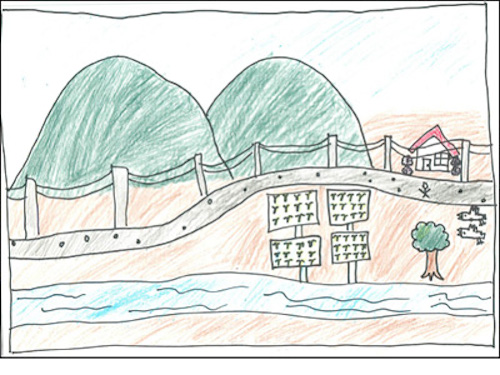

風景構成法(Landscape Montage Technique)については、とくに分け入ることはできなかったが、日本で独自に開発された心理療法で、ロールシャッハ・テストのような侵襲性がほとんどないこと、クライエント(患者さん)の進行中の心理現況を編集的に推察できること、中井がそこからさらに「相互限界吟味法」を独自に考案し、それが児童精神科医の山中康裕によってドナルド・ウィニコットのスクイグル法などと結びつけられて、独特のMSSM(Mutual Scribble Story Making)に発展していることなどを知った。

MSSMは物語療法のひとつである。子供用に「交互ぐるぐる描き投影・物語統合法」なども開発されていて、いまはかなり研究が深まったナラティブ・アプローチの先駆的手法として注目されている。

中井久夫が考案した風景構成法。木、山、川、道、家などを指示された順に描き、一枚の風景を完成させる。

それでは、ここからが本書『分裂病と人類』の話になるのだが、かなりの重戦車がアタマの中を驀進していったような読後感だったことをいまでもありありと思い出せる。二つのごっつい問題が提示されていた。

ひとつは、ヨーロッパの精神病とそれに対処する精神医学がいったいどのような背景によって突き動かされてきたのかということだ。もうひとつは、中井さんが持ち前の執着気質の読みをもって日本の近世の「直し」という言動に迫ってみたというものだ。

後者のほうには「治し」ではなく、世直しの「直し」という言葉が強調されていた。二宮尊徳や赤穂浪士を通して日本人の“勤勉の精神医学”が言及されてもいた。こういう観点は日本史学的にも初めての試みであったのではないかと思う。

が、今夜は前者の記述の中身について、すなわちヨーロッパにおける精神医学背景史を俯瞰する中井さんの“読み”について、ぼくなりの“編集読み”をもって、ごくごくはしょったメルクマール案内をしておくことにする。それでも存分に人類と分裂病の蜜月関係の歴史が見えてくるはずだ。

『二宮尊徳翁』(幸田露伴)の口絵より

尊徳が薪を担ぎながら読んでいるテキストは「格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下」の八条目など、朱子学のエッセンスを書いた『大学』である。

中井が大前提にしたことは、分裂病は人類が誕生してほどなく、われわれの心身にくっついてくるようになった症状だろうということだ。中井はこの仮説にのっとって「人類は分裂病的親和性が強い動物なのではないか」と暗示する。

なぜなら狩猟民の精神は貯蓄型ではなく、おそらくまだ複雑な祭儀もなかっただろうから、あまり分裂気質をもたないですんだのではないか。そうだとすると「収穫と刈取りと蓄え」を重視する農耕民の社会のなかで、強迫的な神経症の前兆が始まったにちがいない。ここには農耕の予祝をつかさどるシャーマンなどがいて、当然にトランス状態の感染もあったはずである。きっと当初からアルコール依存も発症していて、心身のバランスに無視できない影響を及ぼしてもいただろう。

つまり人類の多くが農耕社会の発展とともにこうしたさまざまの本質的倒錯をへて、文明的な人間になったのだ。

これだけでも、かなり示唆に富む指摘だが、ではこのような見方を多くの精神医学者たちがもってきたかというと、必ずしもそうはなっていない。精神医学は近代人の「心の病い」の分析から入ってしまったのである。大きな「人類の病い」「文明の病い」という観点は、長らく看過されてきたのだ。

精神医学という学問はきわめて新しい。それにくらべると、古代このかた続いてきた「治療文化」の歴史のほうがずっと長く、大きかった。そうであるなら、その「治療文化」のなかにこそ精神医学の前兆を読みとらなければならないはずなのだ。その出発点は古代オリエント社会の呪術的世界観と、そこから脱するかに見える古代ギリシアのホメロス的世界観である。

古代においては、神を知る者は“自己処分能力がある者”とみなされた。知はつねに万能なのだ。そこでどうなるかといえば、「知っている」という状態と「知らない」という状態が対置され、君主や哲人や宗教人はそれを判断する専門家だともくされた。やむなくこの専門家たちは何を「知るべきなのか」を考えた。老子も孔子も、ブッダもプラトンも、それを考えた。治国や生活にぴったりしたことを考えようとしたのだ。

一方、よけいなことを知っている者は、きっと「無法なことを知っている者」とされたわけである。案の定、かれらは“乱暴者”“邪魔者”として扱われた。

これで何がおこったかというと、古代ギリシア人の最大の道徳の表明が、社会的評判を顧慮するための「アイドース=羞恥」になったのだ。これが「レリギオ」(religio)である。のちのちには「合理」となり、ついで社会的な「情動の基準」になっていった。しかしこのとき、かれらは人間社会にとって最も重大だったはずの「不安」というものの正体を、おおかた隠してしまったのである。不安はアーテー(ãtê 狂気)とみなされた。

続くアルカイック時代ではドーリア人の侵入が悲惨と貧窮をもたらしたため、ポリスが形成されるのだが、すぐに人口過剰となったので植民・交易・戦争にその解決を求めた。社会の流動性にさらされた古代ギリシアは、なるほどソロンの立法などによってこれを調停しようとはしたが、結局は人間の無能が痛感されたのであったろう。

市民たちのコロス(koros 成功がつくる自己満足)は、すぐさまヒュブリス(hybris 奢り)を生み、ヒュブリスはネメシス(nemesis 怒り・妬み)を呼んだ。それで、どうなったのか。ここで罰せられることになったのが、レリギオ(合理)に合わない「狂気」というものだったのだ。レリギオはレギュレーションをつくる原動力である。

この時代の「狂気」は今日に言うようなものとはかぎらない。当時、狂気とされるのは、社会のバランスを取り戻すために巧みに導入されたものだったろうと、中井は言う。さもありなん、だ。

哲人プラトンは、そのように導入される「巧みなバランサーのような役割」としての狂気のはたらきを、すかさず分類してみせた。すなわち「予言的狂気」(アポロン)、「密儀的狂気」(ディオニソス)、「詩的狂気」(ムーサ=ミューズ)、「エロス的狂気」(アフロディティ、エロス)である。これは、狂気を「神のはたらきによって習慣となった社会のしきたりを逸脱することによって生じるもの」と定義したせいだった。

左からアポロン(ベルニーニ作、像左)・ディオニソス(カラヴァッジオ作)・アフロディティ(ローマ時代の像)

このような狂気の分類と定義は、今日の精神医学が裁定するような狂気ではない。プラトンの狂気の規定は、ギリシア神話的であり、古代社会なりの治療法そのものだった。こうしてオルフェウスもピタゴラスもエンペドクレスも、この、仮りに導入された「狂気の解説」を治癒の補助とするような哲学を説く。このことはソクラテスがすすんで「精神の産婆」を任じようとしたことにもあらわれている。

ということは一言でいうのなら、古代ローマにいたるまで、「狂気」はいわゆる病気ではなかったのだ。むしろ未知の力を解説するための対抗力だったのである。

古代ギリシアはやがてシリア・レバノンふうの東方思想とも、スキタイ系のシベリアシャーマン文化とも接触して、ここに医神アスクレピオスやフェニキアの医神エシュムンといった、地下から湧いて出たかのような治癒力にめぐりあう。

医術はしだいに世俗化されていった。夢判断をするグループやヒポクラテス学団のような医療的職業倫理をもつグループもあらわれた。これらの知識はヘレニズム期にいったんマケドニアに集約され、医学の中心もアレクサンドリアに移った。そこではポリス的な人為的人間像から逸脱したものが神々の治療の対象とされ、そのための大図書館がつくられた。

古代ローマは以上の治療法を「コンペンディウム」(必携するもの)として継承する。そうなると、病気は一方ではいまだ神々の瑕疵(傷)ではあるが、他方では誰もが覗いてかまわないカタログなのである。四世紀のガレノスのような大治療家はこのカタログ化に抵抗した。ガレノスは病気は医師によって治療されるべきだと表明した。

そこへ怒濤のごとくなだれこんできたのが、北東ユーラシアのフン族などに押されたゲルマン諸族だった。この“蛮族たち”はすでにローマ世界に広がりつつあったキリスト教を便利な「心の道具」としつつ、さまざまな異国の信仰や価値観をもちこんだ。いきおい、病気と狂気のカタログが膨らむことになる。

時代がすすんでヨーロッパ中世を通じて重視されたのは、今度は「森を通過する不安」をこらえるための騎士道精神というものだ。

九世紀から十世紀にかけてのヨーロッパの荒廃は目にあまる。多くがカシなどの二次森林におおわれ、村落を中心とするわずかな耕作地にもオオカミがあらわれ、人を襲った。グリム童話が描いた社会そのものだ。そうしたなかで騎士として尊敬されるためには、この恐ろしい森を駆け抜ける勇気が要求された。そのため中世では、騎士たちの勇気とロマンにともなう不安が語られるようになったのである。英雄になれない騎士はいくらでもいたからだ。かくてそうした騎士たちの集合的な伝承や記録が束ねられてアーサー王伝説やロビン・フッドやニーベルンゲン説話などの、いくつもの騎士道物語や恋愛詩になった。これらの物語や詩は、騎士たちの人格に宿る愛についての希求と不安の心情を、新たに説明可能なものにしていった。

英雄ジークフリート(左)の悲劇的な死と、妻クリームヒルト(右)の復讐劇を描いたニーベルンゲン説話。

一方、中世の地中海はイスラム勢力の制圧圏である。そのため東方世界との通用ルートは、ノルマン人による黒海を経由するものだけに狭められた。そのなかでラテン文化がしだいに凋落していったのだが、ブリタニアでの出来事やベネディクト派の修道院はこれらの難をまぬかれた。ベネディクト修道院ではカッシオドルスらが活躍し、医療文献を解読したり翻訳したりした。しかし、その治療は当然ながらキリスト教の価値観にもとづいていた。

十二世紀以降、ヨーロッパに農業革命がおこると、重い鋤による深耕農耕と牧畜とが統合して三圃農業が普及する。それとともに森林(二次森林)が急速に伐採され、そこへアラビア人による医療文化が流れこんだ。さらにそこに東方における南北経路がタタール人によって支配されるという事情が重なると、北方産業圏は中央の毛織物産業との新たな連絡路をもっぱらライン川などに求めるようになった。いっときライン川が“僧院渓谷”と称されたのは、このような事情が医療に結びついたためである。

そんな事情が続いた十三世紀をすぎて、イタリア、南仏、ライン河畔、パリに次々に大学が成立し、サレルノ、ナポリではついに医学校が誕生した。

サレルノ医学校の「外科」を描いた絵

ギリシャ、ラテン、イスラムをへてサレルノに設立され、ボローニャ、ナポリ、モンペリエの大学での発達に影響を与えた。

大航海時代が始まっていくと、「森の不安」の克服は「海の不安」を克服する船長や乗組員のものになった。投資、造船、港からの船出、航海、難破、獲得、帰港、加工、販売という一連のプロセスが、新たな富とともに破産の恐怖や不安をもたらしていった。遠洋航海に対する投資をめぐる一喜一憂が社会に「会計の不安」をばらまいたのだ。

森から海への転換は、社会における「貸方と借方」という正負の価値観を生み落としていった。中井は、この変化のなかで「船長」(captain)という絶対的リーダーシップをめぐる価値観と、このあと勃興するプロテスタンティズムとの結びつきも生まれていったのではないかとも見ている。これは炯眼だ。

このように見てくると、ヨーロッパの医療技術や医学思想が、あたかも健全に近代医学に向かって進み始めたように見えるかもしれないが、とうていそんなふうではなかったのである。

なによりペスト(黒死病)の猛威には、誰もがなすすべをもっていなかった。ハーメルンの笛吹きのような者たちが懸命にネズミを村外に誘導しようとしたが、とても対策にはならない。各地の衛生面もひどいままで、ペストだけではなく天然痘や赤痢や疫痢も猛威をふるった。それでも、これらは病原菌による厄災だった。いわば自然の猛威だった。問題は「人の狂気」の扱いのほうである。

そこに登場したのがヨーロッパ中に広まった魔女狩りや魔女裁判や異端審問だ。これらはきわめて人為的に狂気治療を歪曲していった。

14世紀のフランスで描かれた黒死病の絵

『ハメルーンの笛吹男(Pied Piper)』の現存する最古の水彩画

(13世紀の中世ドイツ)

魔女狩りや異端審問の背景には、中世からルネサンスにかけて、錬金術、占星術、魔術、カバラ主義、集団ヒステリー、タランチュラリズム(毒グモ恐怖症)、サバト主義などがうごめき、ときにネオプラトニズムやヘルメス主義の名を借りつつも、貴族や知識人や僧侶のあいだに流行しつづけたという事情がある。

これらはいずれも怪しげな妖術めく傾向を共通してもっていたのだが、それを正当化するために、あえてもっと怪しげで恐ろしげな魔女を次々に仕立てていった。魔女狩りこそを正しい治療だとする必要があった。、民衆たちも魔女狩りを支持した。飢饉や乳牛の大量死や害虫の発生などを魔女のせいにする必要があったからだ。魔女は群衆の歓呼に迎えられ、焼かれていった。

当時描かれた魔女の絵

1571年にアムステルダムで行われた魔女狩りを描いた版画

魔女狩りの流行は狂気の本質をそうとうに見失わせた。ひとつには「狂気はクレンジングしなければならない」という社会慣習を助長させた。もうひとつには魔女裁判にかけるほどの者でなくとも、つねに異常者やその候補者を「隔離しなければならない」という判断を助長した。

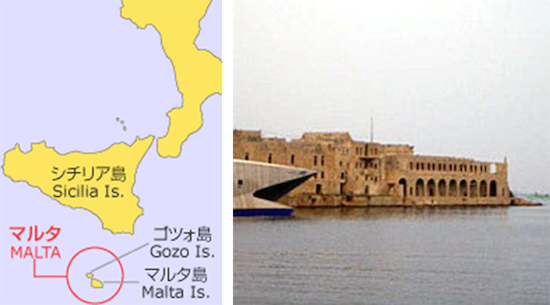

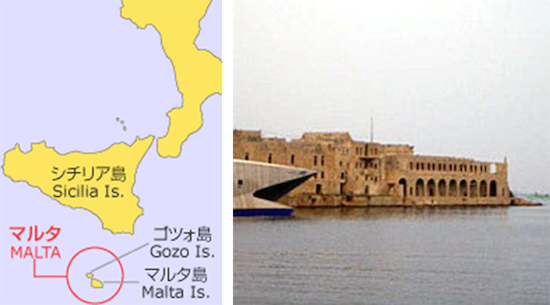

すでにハンセン病の病者は古代このかた隔離されてきた。その惨状は目にあまるものではあるのだが、中世ヨーロッパではそこへペストの流行が重なり、虚弱なハンセン病者が大量に没していった。このため狂者こそが収容される対象となり、難病と狂気はしだいにまじったまま隔離の対象になっていった。ミシェル・フーコーが『狂気の歴史』や『監獄の誕生』(ともに新潮社)で述べたのはこの歴史的実情である。

ハンセン病を根絶した国として知られるマルタ島に開設された検疫所「ラザレット」(16世紀)

精神病者は隔離施設に入れられるばかりではなかった。病者を船員にまじえて港から港へたらい回しにする“阿呆船”に乗せられもした。セバスチャン・ブラントの『阿呆船』(現代思潮新社)やヒエロニムス・ボッシュの絵に有名だ。世界の港町に“ならず者”や“酔いどれ”がふえたのはそのせいだという説もある。

むろん魔女狩りや狂気の収容に反対する一部の知識人もいた。エラスムス、イエズス会士、プロテスタント、モンテーニュ、セルバンテス、啓蒙思想家などだ。

魔女狩りの終焉は近代医学の萌芽につらなっている。中井はそのことをオランダを例に説明した。オランダでは魔女狩りが早く終息したのである。

オランダを中心とする低地諸国はノルマンの却掠がおわったあとは、最も密集した自治都市群となり、北方ルネサンスの文化センターとなり、ハプスブルク王家との関係をもつスペイン先進文化の出店となって、かつ、スペインの異端審問から逃れるユダヤ人の集積地になった。

そのうえで、オランダはブルグンド王国の宮廷文化から自己脱皮をはかったカルヴィニズムの一大拠点となったわけである。オランダではイギリスのピューリタン革命よりずっと早く、カルヴァン派が移民・中農層に支持されて、都市文化を自立させていたのだ。そこにはさまざまな問題を「範例」によって解決する範例主義が確立した。

以上の動向がイギリスの市民革命、フランスの大革命とともに、ヨーロッパにおける市民社会の最初のモデルとなり、近代精神医学の橋梁となった。たとえばライデン大学が臨床所見を網羅する病歴の整理を始めたことは、これらの先駆例だった。エディンバラ大学が近代臨床医学の拠点となりえたのも、オランダ留学の帰国者たちのせいだった。

今日、近代精神医学の先蹤者ともくされるトマス・シドナム、ウィリアム・カレン、フィリップ・ピネル、ヴィルヘルム・グリージンガーらは、いずれもこれらのオランダ・モデルの恩恵をいかした内科医であり精神科医である。

なかでフランス王立植物園で植物分類に従事していたピネルが、植物学者のソヴァージュやカバニスの後継者として精神疾患の分類にとりくんだ。リンネの影響だ。大きな前進ではあろうが、ぼくはこの話を知って「心の病い」も植物の分類から始まったのかという、なんとも奇妙な感慨をえた。ピネルを継承したのはジャン・エチエンヌ・エスキロールだ。

エスキロール(左)は、フランスの精神病患者処遇や教育に尽力し10個所に保護院を創設した。右は「白痴の監禁」を描いた図版(1983年)

オランダ・モデルは当然のことに、イギリスをへて新大陸アメリカのピューリタン植民地にも流れた。そして当然のことに、ヨーロッパから見れば時節おくれの「セイレムの魔女狩り」などをアメリカにもたらしもした。それこそ、ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』(新潮文庫・岩波文庫)が描いたヘスター・プリンの悲劇である。

これらのことから中井は、もしウェーバーがプロテスタンティズムが資本主義に与えた影響があると言うなら、プロテスタンティズムが精神医学にもたらした影響も三期に分けて辿れるとみなした。

プロテスタンティズムの影響は、第一期はオランダにおいてカルヴィニズムの倫理と労働治療が近くなった時期で、職業倫理にもとづく医師たちが勤勉に収容所を定期的に訪れることにあらわれる。「回診」という言葉のルーツはここにある。

第二期は産業革命とともに工場社会に支配と生産と労働が均一化してからのことで、ここには「工場」とともに、アダム・スミス以降の「市場」がかかわってくる。そこにプロテスタンティズムと精神医療感覚が重なった。初期の資本主義にはイギリスのコモン・ローやロー・オブ・エクイティの相互補完がおこっているのだが、それは経営層に産業を促進することは社会療法でもあろうという幻想を抱かせた。

第三期はプロテスタンティズム、産業革命、資本主義に加えて、これらに社会改良主義、産業社会主義、組合主義、民主主義がまぜこぜになることで、二一世紀の現代にまでつながっている。こうして精神疾患は「働く現場」の拡張にともなって広がっていったのだ。

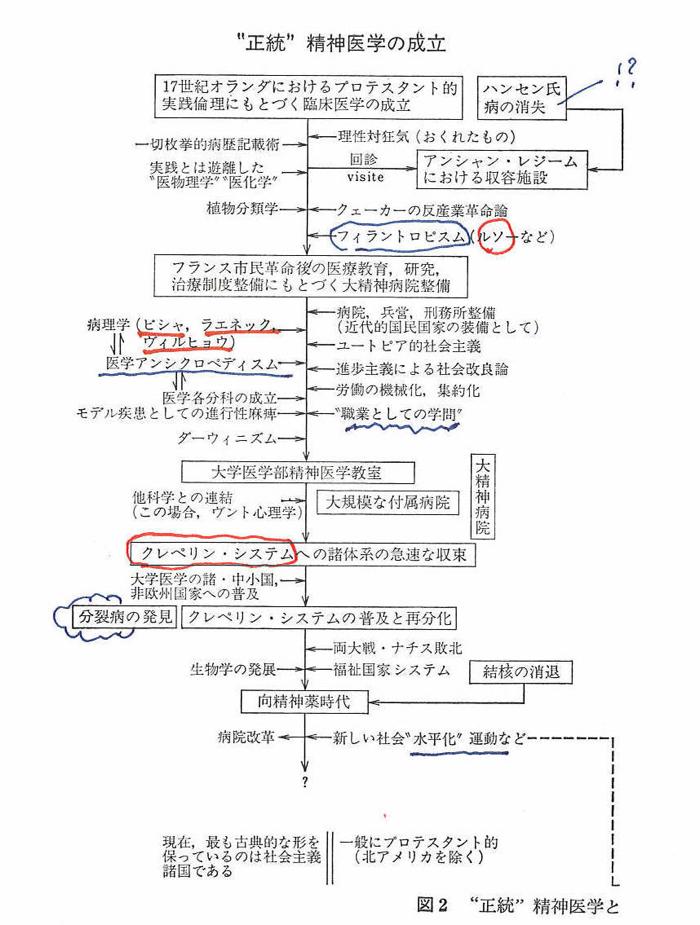

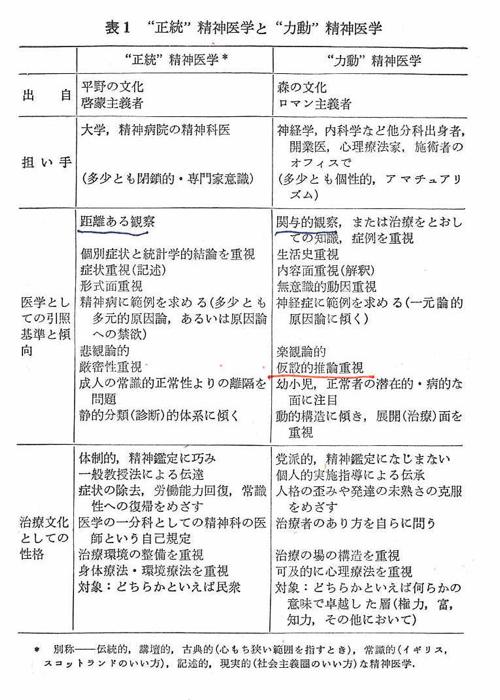

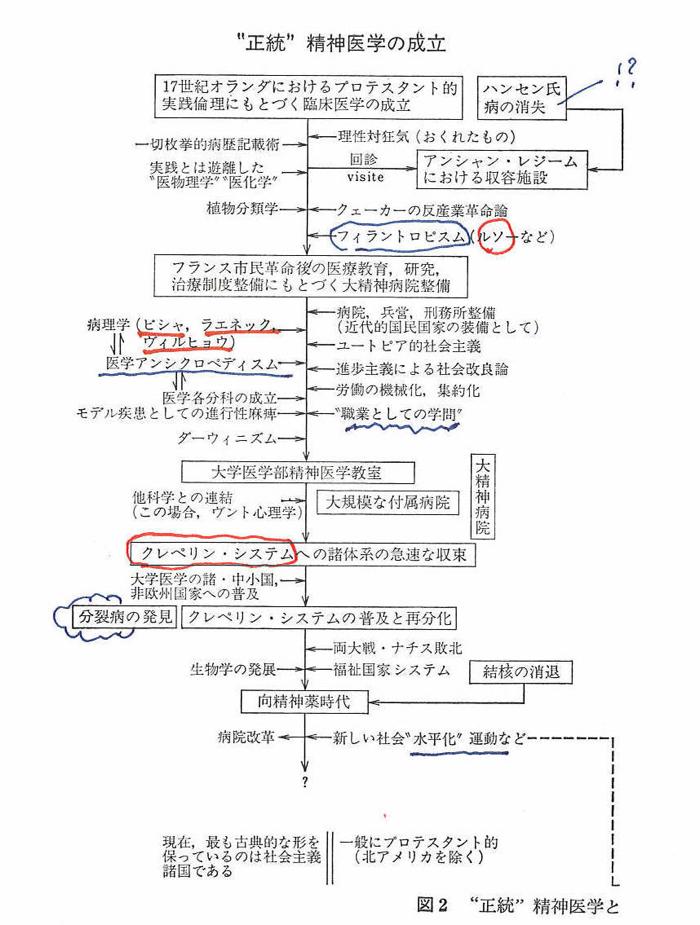

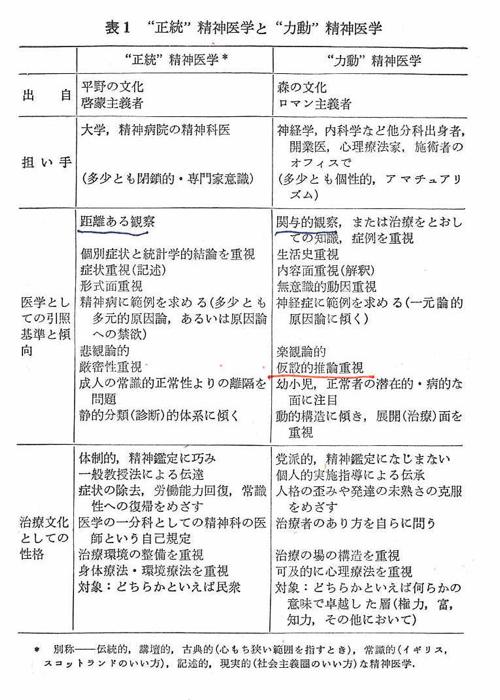

この先、中井は精神科病院というものが誕生していった背景、大学に精神医学の領域が確立していった背景、さらにヨーロッパにおける力動精神医学の系譜と正統精神医学の系譜とが分派していった背景、プロザックなどの向精神薬が“猛威”をふるうようになった背景なども独特にスケッチしているのだが、今夜はそれらをカバーするのは遠慮しておく。

しかし、中井がこの『分裂病と人類』の最後に何を書いていたかということは、ぜひとも強調しておきたいと思う。中井は次のようなことを書いていた。

力動精神医学成立の流れ

正統精神医学成立の流れ

力動精神医学と正統精神医学の比較

ヨーロッパにおける「神なき時代」の蔓延と精神医学の広がりは、おそらく相互密接につながっているはずである。しかしピューリタニズムが「父なる神」を軽視したことと、資本主義がプロテスタンティズムの勤勉を重視したことが、どこかで「心の病い」を増長させたのである。これらは何に一番強くあらわれたかといえば、それはオートクリティック(自己批判)に皺寄せをもたらした。

一方、多くの難病が二十世紀になって治療可能になっていったことは、疾患をしだいに「精神」に追いやったことと無縁ではないだろう。たとえば結核はペニシリンによって弱毒化させたのだが、そのぶん結核はメンタルな病いになってもいったのだ。

これでわかるように、ヨーロッパが精神病を発見し、その分類と治療に躍起になったことは、世界史の全体からみればきわめて例外的なことだったのである。アニミズムやシャーマニズムから資本主義社会や会社を守ろうとすれば、社会や会社に「うつ病」がひろがるのは当たり前なのだ。

そこで、中井は付け加える。これらに対して、大乗仏教などが「自立」と「中観」を一緒に語れるようにしたことは、欧米的なるものとはずいぶん異なる文明や社会における価値観の可能性をもたらしたはずである。ただ、そのことをアジアも日本も、いまなお世界に対して説得力をもって発信していない。とくに近代の仏教は「狂気」や「異常」から逃げすぎてきた。日本人自身もそのことに突破口があるとは、思っていない。仏教DSMなどができないうちに新たな展望をもつべきなのである。

⊕ 分裂病と人類 ⊕

∃ 著者:中井久夫

∃ 発行所:財団法人 東京大学出版会

∃ 印刷所:株式会社 三陽社

∃ 製本所:新栄社製本所

⊂ 1982年2月15日

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第一章 分裂病と人類

――予感、不安、願望思考

∈ 第二章 執着気質の歴史的背景

――再建の倫理としての勤勉と工夫

∈ 第三章 西欧精神医学背景史

∈ 注

∈ あとがき

⊗ 著者略歴 ⊗

中井久夫(なかい・ひさお)

1934年奈良県天理市生まれ。精神科医。文化功労者(2013年度)。京都大学医学部卒業後、同大学ウイルス研究所助手をへて医学博士を取得。1967年 には研究生として東京大学医学部附属病院分院精神科に所属し、助手をへて講師となる。その後、名古屋大学、神戸大学、甲南大学で教授を勤め、 2004年からは兵庫県こころのケアセンター所長。『精神科治療の覚書』(1982)『治療文化論』(1990)『記憶の肖像』(1992)ほか著書多数。