九鬼周造は「粋」の代表例として縞を選んだ。

なぜ縞は粋なのか。どこが粋なのか。

いつからそのように感じるようになったのか。

日本人はなぜタテ縞を好んだのか。

それは世界のストライプとどこが違うのか。

縞にはさまざまなミステリアスなところがある。

西洋では「悪魔の布」とさえ言われていた。

彼の地ではストライプは人を縛る模様だった。

ところがインドや東南アジアからやってきた縞は、

日本を変えた。「島もの」が縞になった。

ここからは洒落た風情の縞々学が立ち上がる。

「火事、喧嘩。伊勢屋、稲荷に、犬の糞」という川柳がある。江戸の名物をうたったものだ。

伊勢屋というのは伊勢からやってきた伊勢商人の店のことで、布地屋、染物屋、菓子屋、料理屋など、何んでもさしている。なんでも伊勢屋になるくらい、伊勢からの下りものが多かったのだ。しかし、最も伊勢らしいのは呉服屋や染物屋だった。

伊勢の紺屋の黒部家には2700枚の伊勢型紙が残っている。そのうちタテ縞が559枚、残る2000枚の型紙の6割が菊・桜・松・蔦などの紋様だった。そうとうに伊勢の縞模様が流行していたことがわかる。

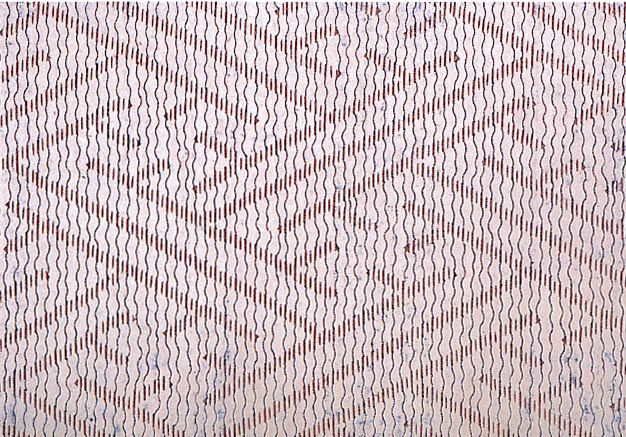

たんに流行したのではない。品質が図抜けていた。たとえばなかに「養老縞」があって、30ミリ巾に20本のタテ線を切り出すという至芸をみせた。それも線は1本が通っているのではなく、10センチくらいでそれぞれ切れて、その細い切れ切れの線の集まりが、遠目には極細の縞模様に見えるという凝りようなのである。

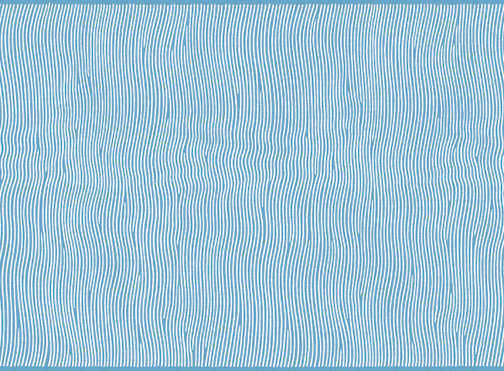

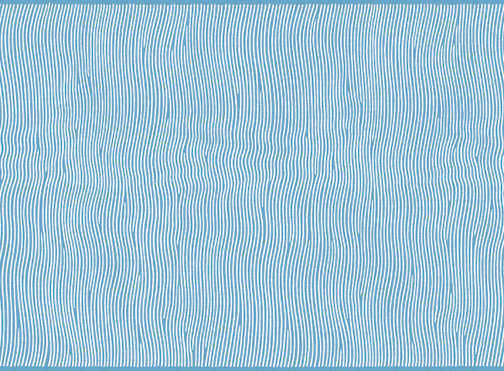

よろけた縞が特徴の養老縞

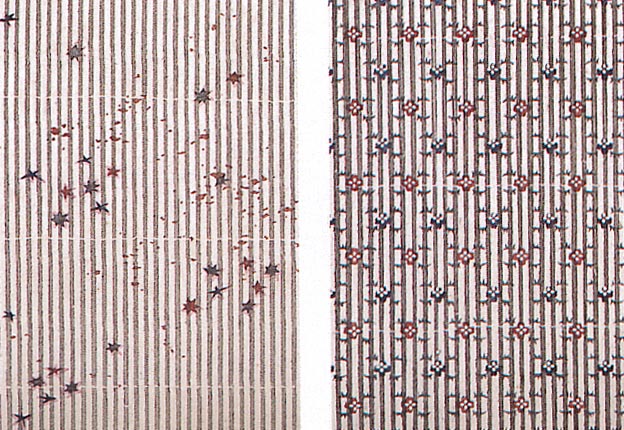

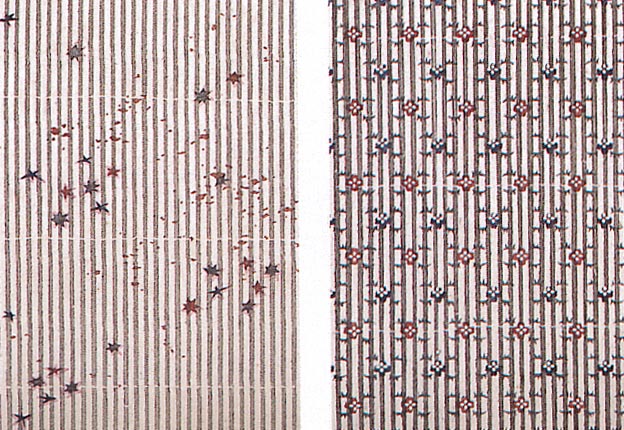

(左)節入り (中)螺旋紋 (右)波打つ縦縞

よろけ縞・養老筋

(左)縞に紅葉模様 (右)竹縞に梅花模様

よろけ縞に紗綾形文様

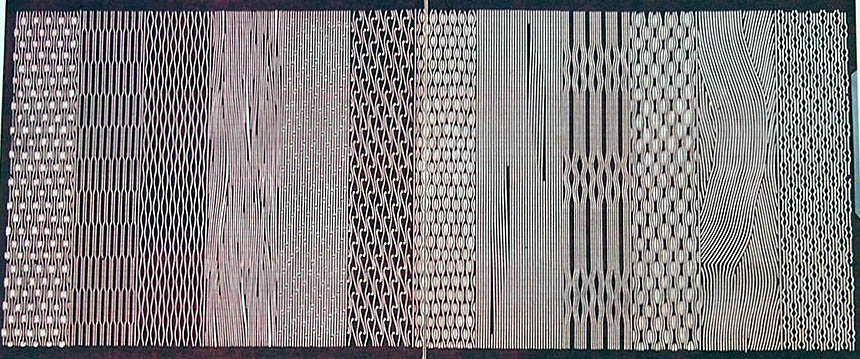

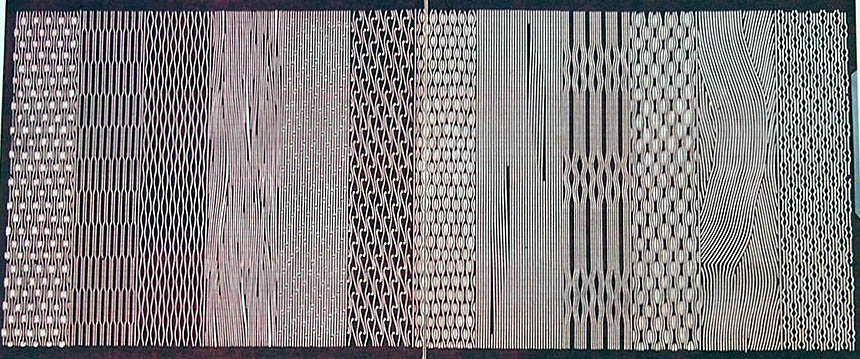

安田武『型の日本文化』(1100夜)の冒頭でも紹介したように、型染めの縞は「筋」とも言った。いや、昔は「筋」というのが通り名で、その筋に「きまり筋」「かわり筋」「養老」「立涌」などに大別された。

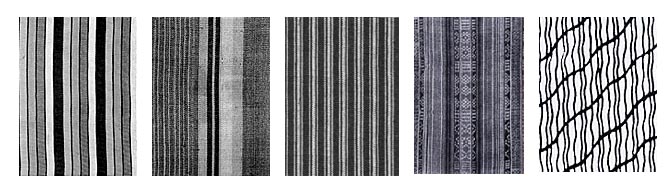

「きまり筋」にもいろいろがある。巾3センチに10本くらいなら大名筋、12~3本なら万筋、14~18本なら上万筋・間万筋・極万筋、23本なら二つ割、24本以上は極二つ割などと言った。こういうことを伊勢が引き受けていたのだ。

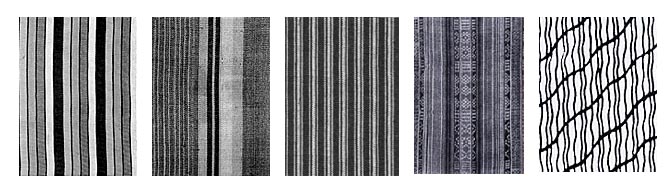

左から「きまり筋」「かわり筋」「立涌」「養老」

極毛万(ごくけまん)

一・三筋

縞の型紙はかんたんではない。そもそも型紙は無地の布に糊で防染加工をしておいて、そこに柿渋を塗った和紙を何枚も貼り重ね、その紙を細い線で切り取っていくわけで、「きまり筋」のような定番でもけっこう職人の神経を研ぎすまさざるをえない仕事だった。

ぼくも何度か訪れたけれど、実際の型紙を伊勢で手にすると、日本人の目と手の真骨頂をその場でびりびり実感できる。お主たち、そこまでやるかという驚きだ。それでも伊勢の白子には文禄4年(1595)の記録だけで、なんと127人の型紙職人や型紙売りがいたというのだから、日本人、やるときはやるもんなのだ。

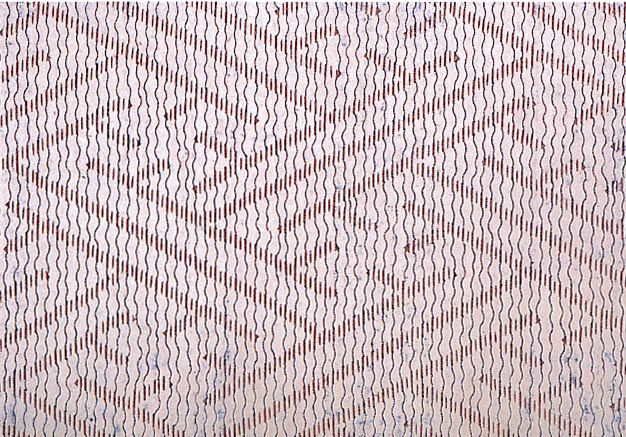

ともかく発想と仕上げが半端じゃない。またバージョンがとことんだ。たとえば、新聞記者や編集者やデザイナーなら「子持ち罫」がどういうものかはすぐわかるだろうが、これはきまり筋や万筋の変形で、もともとは外側に太い線、内側に細い線を組み合わせるのが「親子縞」、その逆を「孝行縞」と言ったものだった。そのほか「うねり縞」「よろけ縞」「折れ縞」「格子縞」「弁慶縞」など、縞だけでもまことに変化に富んでいる。

伊勢型紙の「縞彫」

太い線が細い線をはさむ親子縞と

細い線が太い線をはさむ孝行縞

左から「うねり縞」「よろけ縞」「折れ縞」

「格子縞」と「弁慶縞」

(左)駒絽花縞の小紋着物 (右)かわり斜め縞模様小紋着物

寄り縞模様の江戸小紋

瀬戸麦藁手向付(江戸時代中期)

瀬戸鉄釉掛分片口・瀬戸麦藁手片口(江戸時代中期)

伊勢は「お伊勢さん」だけで知られていたわけじゃない。そもそもが伊勢商人の町で、型紙とともに伊勢木綿でも有名だった。

とくに松坂(松阪)は木綿ブランドの産地や卸センターとしても全国有数で、松坂の本居宣長(992夜)も日夜ほとんど紺の木綿のバージョンをたのしんでいた。宣長が京都にいたときは、母親が息子が京都で着るものを案じ、「縞木綿を用意したのだけれど、おまえが縞の巾を気にいるかどうか心配です」などという手紙を送っている。宣長の実家は木綿問屋だったのである。

木綿商の家に生まれた本居宣長

縞木綿の産地には南からいうと、琉球、薩摩、河内、伊勢、松坂、三河、青梅、川越、会津などが江戸時代にすでに名を馳せていた。

柳田国男(1144夜)が『木綿以前の事』でも書いていたように、日本で木綿を栽培するようになったのは実はやっと戦国時代からのことで、ところがいったん綿花栽培のコツがわかると、三河あたりから全国に広まって徳川期には一挙に綿花ブームが庶民にまで伝わった。

肌触りがよくて吸湿性が高く、厚手であれば温かく洗濯するたびに強くもなる木綿を、日本の庶民が着られるようになったのは、近世日本の最大の衣料革命だったので、これらの地はイノベーションの先端を走っていたわけである。

それとともに木綿の出現は日本の農業経済革命でもあった。それまでの農家は現金収入がなかったのだが、木綿の産地ではこれが換金できた。仲買人が農家をまわり、女たちから木綿を次々に買い上げていったからである。幕府もこれを大目に見た。

それにしても、なぜ縞木綿がこんなにも江戸時代に流行ったのか。縞模様が流行したからなのか。そうではない。実は海外からの影響だったのだ。

松坂の縞木綿

かつては「筋」と呼ばれていたストライプ模様が「縞」と呼ばれるようになったのは、「島もの」という呼称が広まったからである。

「島もの」は“遠い島”から到来してきたものという意味で、「渡りもの」とも言った。ストライプ模様の場合は、インドや東南アジアなどの島々からやってきたものという意味だ。

一番有名な「島もの」は「桟留」(さんとめ)である。母が都をどりや顔見世から帰ってくると、しばしば「えらい粋(すい)な桟留を着てはったわ」と言っていた。

桟留とはたいへん不思議な呼び名だが、これはインド南東のコロマンデル海岸にあるマドラスの港町サントメのことである。そこから縞木綿が到来したらしいので、そのサントメという発音から桟留と呼んだものだった。

縞木綿の桟留縞

港町サントメについては、すでにマルコ・ポーロ(1401夜)が13世紀末にはキリスト教徒が住んでいる港町だと書いている。そのくらい古い。

サントメは英語でいえば「セイント・トーマス」で、そのポルトガル語読みである。かつて聖トマスにまつわる人物がポルトガルからやってきたか、あるいはその信仰がインドの地で広まったのであろう。

16世紀にはそのサントメにポルトガル人の居住地が広まり、かれらのあいだに流行した文物が次々に日本にもやってきた。そのひとつが桟留になったわけである。

16世紀の南蛮人のストライプ

これら桟留はそのうち、まとめて「唐桟」(とうさん)とも呼ぶようになった。唐の桟というのは、桟留が海の向こうの舶来ものだという意味で、日本から見て“外つ国”を象徴的に代表する「唐」の名を付けたからだ。

わかりやすくは「南蛮渡りの桟留」ということなのだが、日本人は舶来ものを「唐物」(からもの)と呼びならわしてきたので、それを「とう」と発音して洒落たのである。ときに「奥縞」とも言った。

そういえば、かつてぼくがワダエミさんに紹介されて美輪明宏(530夜)さんに或るパーティで初めて会ったとき、たまたまイッセイの紺地に灰色のよろけ縞のジャケットを着ていたのだが、美輪さんはすかさず「あら、唐桟みたいね。いいじゃない」と言ったものだ。

ちなみに桟留がサントメであるように、ベンガラ縞はベンガル地方から、茶宇縞はボンベイ付近の港のチャウルから、セイラス縞はセイロンから、その名をそれぞれとっていた。それだけではない。ポルトガル語からは、カッパ(合羽)、ジュバン(襦袢)、メリヤス(莫大小・目利安)、ビロード(天鵞絨)、ボタン(釦)、カルサン(たっつけ袴)といった服飾用語が次々に日本語化されていった。メリヤスとはいまでいうニット編み、ジャージー編みをいう。

伊勢商人の縞の合羽

九谷 徳利

縞蒔絵螺鈿食籠

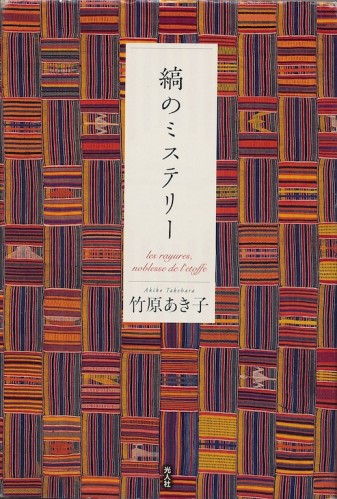

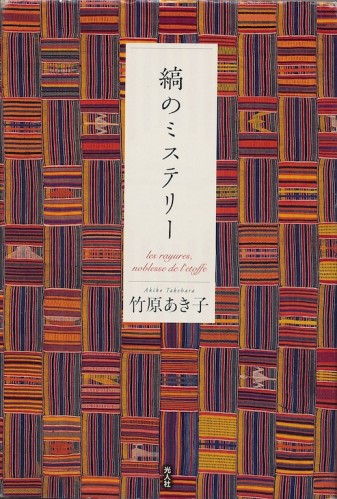

本書はもともとは工業デザイナーであって、かつ服飾史や服飾デザイン評論の大御所でもある竹原あき子さんが書いたエッセイ集である。

竹原さんはキヤノンのデザイン課を起点にフランスに留学して、パリでデザイン事務所で働いたのちは武蔵美の先生などをへて、さまざまな本を著した。『立ちどまってデザイン』(鹿島出版会)、『ソニア・ドローネ』(彩樹社)、『パリの職人』(光人社)など、いずれも闊達で瑞々しい。

縞模様の研究については、碩学ミシェル・パストゥローの『悪魔の布』(白水社)が夙に有名である。紋章学から縞の歴史を著述して完璧であるのだが、これは縞が発揮する警戒性を述べたもので、なぜ囚人やスポーツマンや障害者がストライプを着たのか、着せられたのかという「悪魔の布」としての性格を追っていて、実は粋な縞模様についてはほとんど触れていない。

本書の表紙はアフリカのアシャンティ族の縞模様「ケンテ」

ヨーロッパでは、ストライプは長らく洒落たものとはみなされなかったのだ。なぜなのか。だいたいヨコ縞ばかりがストライプだったのだ。タテ縞が流行するのはずっとあとからだ。

そもそも「ストライプ」(stripe)という言葉にして、「裸にする」とか「奪う」といった意味のストリップ(strip)や「削除する・抹消する」というストライク・オフ(strike off)に近く、ラテン語の「ストリア」(筋目・縞)もまた「ストリギス」(削り道具・熊手)と関連しているというのだから、ヨーロッパではどうもストライプは閉じ込めるとか、目立たせるといった意味合いが強かったのだ。

しかも囚人服も水夫のシャツも、大半はヨコの縞である。長らくヨーロッパのストライプはヨコ縞主義で、かつ「限定のための模様」だったのだ。とくにマリンブルーと白のヨコ縞模様が有名だ。ピカソも好んでいた。

囚人のストライプ

フランスの水夫のストライプ

ピカソのストライプ

そのストライプもいまや、そのへんのブティックやデパートへ行けばわかるように、百花繚乱である。

ペンシルストライプ(鉛筆で引いたような縞)、ピンストライプ(点線になった縞)、チョークストライプ(白墨で引いたような縞)、ヘアラインストライプ(髪の毛のような縞)、シックンシンストライプ(太い線と細い線)のように、ほとんどがタテ縞に変わってきた。レジメンタルストライプにあっては斜めに流れる縞で、これはもっぱらネクタイに使われた。

ヨーロッパのストライプもずいぶん変わったのだ。いまや相当数のデザインパターンを生んでいて、もはや「囚われ模様」とは言えない。

(左)チョークストライプ (右)ピンストライプ

レジメンタルストライプ

現代のストライプファッション

左からFendi、Jason Wu、Jil Sander、Prada

それでも日本の縞のすばらしさにくらべると、欧米のストライプパターンは大雑把なのである。日本はあんなものじゃない、もっともっとお洒落なんだ、もっともっと粋なんだ。のみならず、同じアジアの、それも大変な衣裳大国であるはずの中国には縞の流行がない。

ここには何か理由があるはずだ。竹原さんはそのあたりのことを本書でいろいろ書きたかったのだろう。とても好きに書いている。もっとも、本書は事実誤認や誤植も少なくない。そこはちょっぴり残念だった。

さて、日本の縞がここまで絶頂をきわめたについては、産地や職人の努力だけではなかったとも思われる。

おそらく最初は、鈴木春信あたりの錦絵や浮世絵が縞の模様を流行させたのではなかったか。たとえば『風俗四季歌仙』は着物から帯まで、すべてが縞になっている。全身が縞だなんて、ヨーロッパなら囚人か身分規定である。それが日本ではそうはならなかった。

そうならなかったどころか、これを鳥居清長が『大川端夕涼』などで巧みに引き受けて、縞の美人を細身に描いてみせた。さらにシェイプアップさせたのだ。それをまた「美人と縞」の関係を突き詰めて方程式のように決定付けたのは歌川派の豊国や国貞や国芳だったろう。

鈴木春信「風俗四季歌仙」より

(左)「五月雨」 (右)「三月」

鳥居清長『大川端夕涼』

三代豊国「江戸名所百人美女 竪川」(芝翫縞)

三代豊国「古代勧進帳」

中原淳一「娘十二ヶ月」より

続く国貞は『誂織当世島』(あつらえおり・とうせいのしま)と銘打った美人画を繰り出して、あたかもテレビのショップチャンネルやウェブのバナー広告の宣伝のように、縞模様の“宣伝”を買って出た。

国芳もすさまじい。『縞揃女弁慶』では10人のうち9人の女たちがそろって弁慶縞なのだ。

浮世絵師たちがここまでしていることを思うと、縞の流行と浮世絵の流行とは同じテンポ、同じテイスト、同じゴールをめざしていた“時代のファッション”だったのである。すなわち、端的に言うのなら「浮世は縞」で「縞は浮世」だったのだ。

ちなみに縞好きの歌川派の趣向は、明治になってからも月岡芳年、水野年方、鏑木清方、伊東深水というふうにリファインされていった。それとともに明治や昭和の深川芸者の縞好みも有名になった。

国貞『誂織当世島』

国貞「越ヶ濱岩五郎の着物姿」

国芳『縞揃女弁慶』より

「三井寺の鐘」「鉢植の花」「安宅の関」

「勧進帳」「鴨越」「鬼若と鯉」

芳幾 江戸土産之図浅草仲見世長嶋屋

ところで、縞の布を「間道」(かんとう)とも言う。『水滸伝』にも青と白の間道の縞裂(しまぎれ)が称賛されている。広東、漢東、漢島、邯鄲などとも綴る。

日本では主に中国の南のほうから入ってきた布模様のことなのだが、のちに茶の湯の社会で「名物間道」と呼ばれる布もののなかには東南アジアの布も含まれる。

なかで利休(934夜)が選んだ間道は「利休間道」といって特別視されてきた。利休以前、茶の湯では室町将軍以来の唐物が重視されていて、金蘭や緞子の布が仕覆(しふく)として好まれていた。これらはたいてい「名物裂」(めいぶつぎれ)となっているが、ほとんどが絹だった。

ところが利休は木綿の縞模様の布を好んだ。縹色(はなだいろ・淡い青)の木綿地に、白のタテ縞が2本、ヨコ1本が織られただけの目立たない千鳥格子である。だから実際には格子模様の間道なのだが、遠目には無地とも見える。

こんな地味な間道を利休が好んだのは、むろん侘茶(わびちゃ)が「草」(そう)の気分をめざしたからである。「侘ぶ」ということを好んだからだ。

利休間道は日本人の究極の侘び感覚をあらわした。なるほどともやりすぎとも思えるが、むしろ「ぶっちぎり」と言うべきだろう。

名物裂の文様

相良間道、薩摩間道、縞牡丹金襴 (しまぼたんきんらん)

間道仕覆

織部間道

(右)利休間道の茶入

さあ、このへんの気分を、澤田ふじ子(490夜)が『染織曼荼羅』の「浄観筆記」にうまく描いていたと、竹原さんが紹介していた。ぼくも読んだ。これを読めば、日本人の縞数寄の行き先が見えるだろう。こんな話である‥‥。

澤田ふじ子『染織曼荼羅』(中公文庫)

ひとつの話。

利休の名声があがりはじめた江戸初期、京都に源十郎という四十がらみの男がいた。代々織屋を営んでいたのだが、遊び人のためついつい家財をつかいはたしてしまった。

ある寒い冬の夜、着るものもなくなった源十郎は、柳行李(やなぎこうり)にあった襤褸布(ぼろきれ)を縫い合わせて、糞掃衣(ふんぞうえ)のような着物にして、夜の街を三味線を聞かせて食いつなごうとしていた。誰もめぐんではくれない。仕方なく大きな茶屋の前から帰ろうとしたとき、そこから出てきた男と出会いがしらにぶつかった。

男は源十郎の身なりに目をとめると、驚いた。そしてその糞掃衣を50両で譲り受けた。源十郎の柳行李には間道が入っていたのである。以上、おしまい。

ひとつの話。

室町三条の南に勘十郎がいた。たいへんな物数寄で、着物・帯・足袋・草履にいたるまで縞模様を身につけていた。いや、扇子・財布・印籠も縞々だった。朝夕の食事の刻みものや煮物にもダイコン・ゴボウなどのできるだけ“筋”のあるものを選んでいた。むろんお椀にも折敷にも縞が入っていた。

そのうち住んでいる家も変えた。店先を堺格子にして、軒の庇の大垂木(おおたるき)は細い紫竹を縞に組み、二階の格子も縞模様になるようにした。もちろん土壁にもだんだらを入れた。

人はこの男を「縞の勘十郎」と呼んだ。とうてい誰もこの家に入る勇気をもてなくなった。縞を着なくなった。みんな勘十郎の縞に負けてしまうからだ。以上、おしまい。

ひとつの話。

備前の或る武士は武道も一流だが、茶の湯にも造詣が深い。ある日、江戸から領国に戻る途次、目の前を鍬をかついだ百姓がゆっくり歩いていた。後ろ姿が気になった。その木綿の野良着は細い格子でできていた利休間道だったのだ。

野良着くらいなら安く譲り受けられるだろうと思って、百姓に声をかけた。だが野良着は譲れない、これはあなたのような方が買えるようなものでないと言う。押し問答をすると、百姓は野良着の袖で鼻をかんだ。

この百姓は、値段もつけられないほどの天下の名物裂であることを承知で野良着にしているらしい。そう思うと不快になった武士は百姓を一刀のもとに斬り下げ、野良着を剥いで備前に帰ると、これを仕覆に仕立てて上司の重役に贈った。

さすがに茶の湯に長けた御仁だとの評判は心地よかったのだが、しばらくしておかしな噂が聞こえてきた。間道で仕立てた仕覆に入れた棗(なつめ)があやしい悲鳴をあげて割れたというのだ。誰もこの奇怪な出来事が出来(しゅったい)した理由はわからない。武士はこの出来事に触れようとする者がいるたびに、刀に手をかけた。以上、おしまい。

松岡正剛が日下部朋子に贈った「縞」の書画(2012)

⊕縞のミステリー⊕

∃ 著者:竹原あき子

∃ 発行者:高城直一

∃ 装幀:天野昌樹

∃ 出版社:光人社

∃ 出版年:2011年

∃ 発行所:株式会社光人社

⊂ 2011年5月28日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第一章 サントメと「南蛮屏風」

∈ 第二章 縞の名前

∈ 第三章 歴代の縞

∈ 第四章 伊勢木綿

∈ 第五章 エキゾチズムの風

∈ 第六章 物語を着るアフリカの縞

∈ 第七章 アフリカのバチック

∈ 第八章 ヨーロッパと木綿

∈ 第九章 イスラムとブータンの縞

∈ 第十章 緋色が生んだルネサンス

∈ 第十一章 浮世絵と縞

∈ 第十二章 飼いならした縞

∈ 旅のおわりに

∈ 参考文献

⊗ 著者略歴 ⊗

竹原あき子(たけはら・あきこ)

工業デザイナー、和光大名誉教授。1964年、千葉大工学部工業意匠学科卒。68年、フランス国立高等工芸大学卒。2006年から4年間、福島県主催の「うつくしいものづくり大賞」の審査委員長を務めた。日本デザイン学会・日本基礎デザイン学会会員。バリアフリー推進委員会、通産省(現経産省)委員などを歴任。著作に「立ちどまってデザイン」「ハイテク時代のデザイン」(鹿島出版会)、「環境先進企業」(日本経済新聞社)、「魅せられてプラスチック」「パリの職人」(同)、「縞のミステリー」(光人社)など。近刊「モナリザの微笑みと原発大国フランス」(緑風出版)