世界文学史上、こんなに荒唐無稽でヒューマンで、

超インテリジェントで、変おかしくて、

登場人物の全員が暴走しつづける大作なんて、ない。

これからもない。こんな話、ラブレーしか書けない。

案の定、この前代未聞にラ・フォンテーヌもモリエールも

バルザックもデュマもユゴーもルブランも、

マラルメも岩野泡鳴もレイモン・クノーも、

ジャン・コクトーもフェルナンド・セリーヌも、

ボルヘスもイタロ・カルヴィーノも、

大江健三郎も井上ひさしも、やられてしまった。

いや、ガルガンチュアとパンタグリュエルを

知らない文学なんて、はなっからモグリなのである。

かく言う松岡正剛もずっと敬服しっぱなしだった。

そのあまりの暴走力に恐れをなして、

呆然至極と見守っていたにすぎなかった。

ところが、ここに人生七十古稀暴走を迎える夜が来て、

暴走つながりが生じたのだ。

これはまあ、えらいことになったものである。

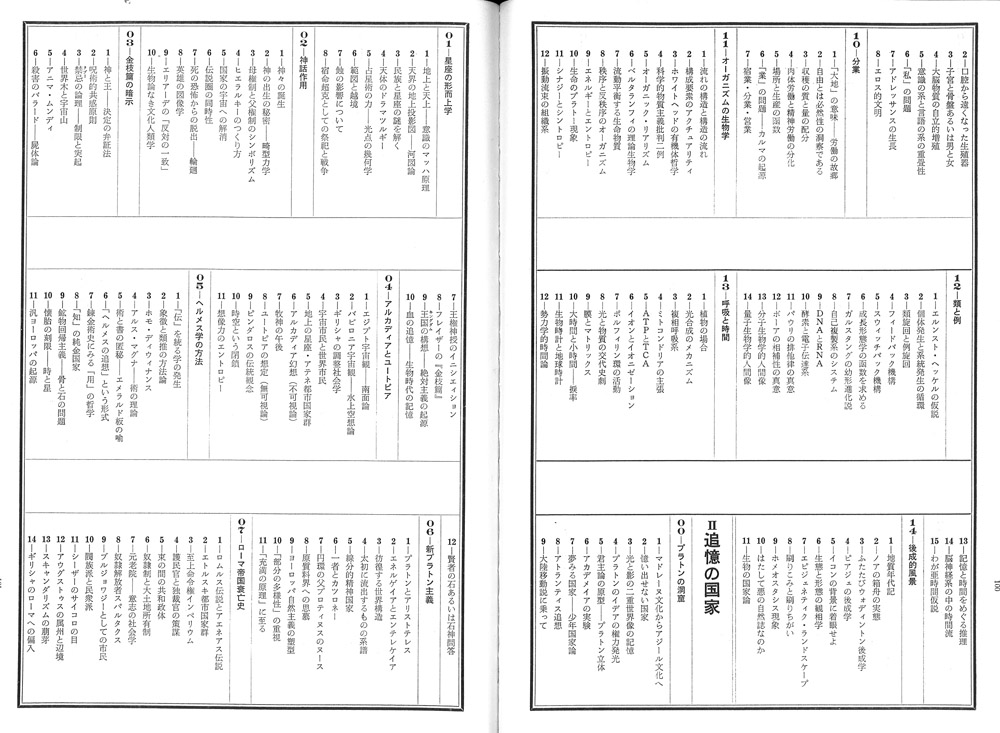

早稲田の茶房の片隅で苦い珈琲を啜り、ハイライトを喫いながら日本ではめずらしいユマニスト渡辺一夫の『へそ曲がりフランス文学』(光文社カッパブックス、その後『曲説フランス文学』岩波現代文庫)を読まなかったら、糞ったれ大巨人のガルガンチュアのスカトロジーにも、「喉からから王国」の王様パンタグリュエルにも関心をもたなかったろうし、「遊」一〇一一号(一九八〇)の『国家論インデックス』のⅡ「追憶の国家」09に「テレームの僧院」を挙げたりしなかった。

ミハイル・バフチンの『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』(せりか書房)を知らなかったら、『ガルガンチュアとパンタグリュエル』などという大部のめちゃくちゃな物語を読む気にはならなかった。もっとも渡辺一夫訳の岩波文庫版は第三巻の途中で挫折した。そして、古稀を迎えたこの二〇一四年一月二五日の前後でなければ、フランソワ・ラブレーのこんなに知的でこんなに荒唐無稽な物語を、宮下志朗の名翻訳と絶妙の手引きを借りて、みなさんに紹介する気にはとうていならなかった。それほどこの物語とラブレーの生きざまを案内するのは暴走的なのだ。…深層圏暴走族伴走派。

そんなわけでいったいどうやってこの千夜千冊を書こうかと思っていたのだが、やっぱり作者のフランソワ・ラブレーという敬虔きわまりない変人がどのようにこの物語を書く気になったのか、その奇妙な経緯の一端を説明しながら、だんだん物語の構造や特色を鏝絵をつくるように見せていくのがいいだろう。

この手法は『本の都市リヨン』(晶文社)で斯界を唸らせた宮下さんが得意とするもので、『ラブレー周遊記』(東京大学出版会)にも駆使される。本書はその宮下さんがちくま文庫のために渡辺訳に挑んで新たに勇躍翻訳したもので、『第五の書』が翻訳刊行されたのは二〇一二年のことだった。七年にわたる新訳仕事だった。お疲れさまでした。

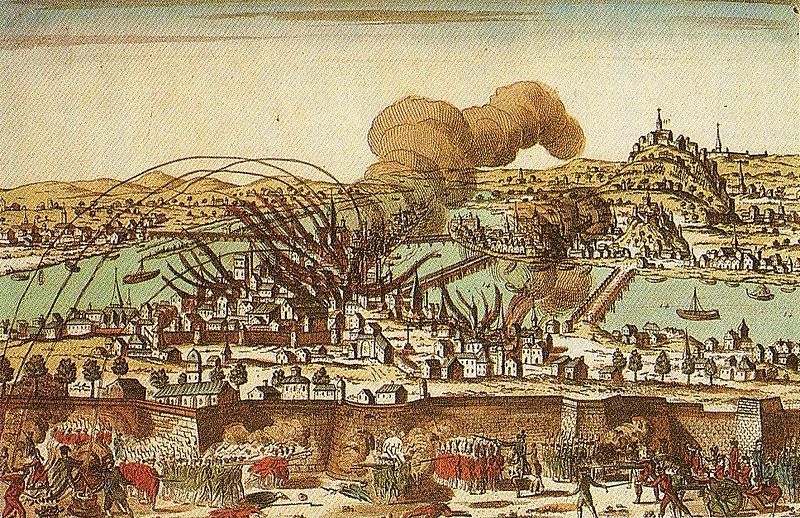

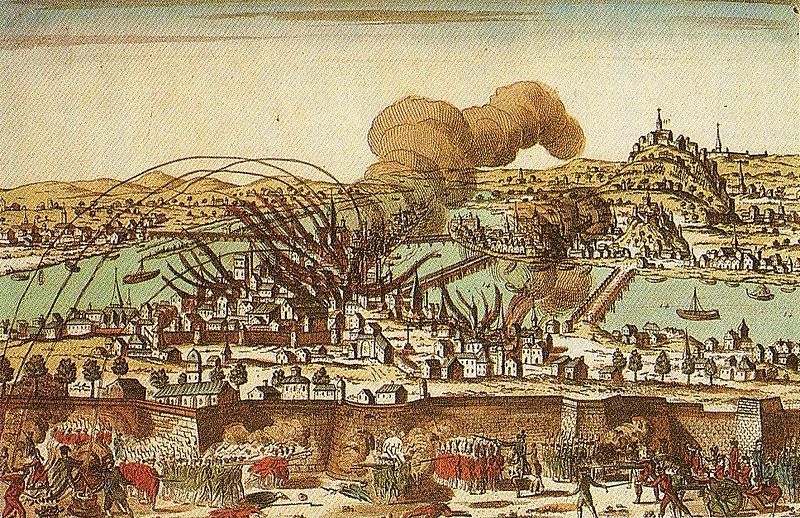

ではまずは、ラブレーが『ガルガンチュアとパンタグリュエル』という大部の物語を書くきっかけと、その舞台のことから紹介したい。そこは一五三二年の都市リヨンなのである。 ローヌ川とソーヌ川の合流地点に発達したリヨンには、特筆すべき二つの特徴があった。ひとつには、年に四回開催される「大市」(foire)が有名で、各地の有力商人や銀行家が「両替広場」でいそいそと手形決済をしていた。

もうひとつには、リヨンでは商業地区の只中で出版業がインクの匂いがぷんぷんする活況を呈していた。パリの活字本がカルチェ・ラタンのソルボンヌ(パリ大学神学部)構内で産声をあげたのにくらべると、これはたいそう対照的なことで、そのため俗語のフランス語で書かれた民衆本や絵入り本がリヨンからフランス各地にたくさん出回り、パリがユマニスム(人文主義)の象徴であるローマン体を重視していたのに対し、リヨンはゴシック体がまだ勢いをもっていた。

このリヨンに、入院患者は一五〇人ほどいるのに医者はたった二人しかいない市立病院があった。その医師の一人が、毎日二度は市立病院に通っていたフランソワ・ラブレーだった。医師ラブレー先生はたいへんな知識の持ち主で、かつ猛烈な読書家であったので、リヨンの版元業者もいろいろヒントをもらっていた。先生は古典に通じていたのはむろんだが、奇書珍本も大好きだったから、出版人は先生を見逃せなかったのだ。きっと狩野亨吉のような“数寄学人”だったのだろう。

北東から流れ込むローヌ川と、北から流れ込むソーヌ川がリヨンの南部で合流する。

そのころリヨンの巷では『ガルガンチュア大年代記』という民衆本が人気になっていた。大年代記というわりにはたった三二ページのお粗末な冊子なのだが、話は奇想天外だった。冊子を出版していたクロード・ヌーリー書店は、これに似た続きものがあれば柳の下のドジョウでもっと儲けられると思っていた。

そこでラブレー先生に、こいつと似たものを書きませんかと持ちかけた。そうしたら、先生はすぐ引き受けてしまったのだ。わかった、書いてしんぜよう、ミステール(聖史劇)にパンタグリュエルという端役がおるだろう、あいつを主人公にしてやろう、パンタグリュエルはガルガンチュアの息子なんだよと、大乗り気なのである。

こうして先生は、『大巨人ガルガンチュアの息子にして喉からから国王、その名も高きパンタグリュエルのものすごく恐ろしい武勇伝』という、やたらに長ったらしい題名の物語をたちどころに書いてしまったのだ。ミステールでは、パンタグリュエルは塩をかけて人間どもの喉をからからにしてしまう小悪魔の役どころなのだが、それをガルガンチュアのもとに生まれた巨人族の王子に仕立て、奇っ怪きわまりない生涯をおくった人物に祭り上げたのだ。

『ガルガンチュア大年代記』初版の扉(1532年)

当然、この物語はゴシック体で組まれて発売された。リヨンの一五三二年秋のことだった。ラブレー先生四九歳のときだ。

ゴシック体というのはのちの通称で、国ごとのタイプフェイスのちがいはあるが、まとめては「ブラックレター」(黒っぽい文字)と言われた。この時代では「田舎っぽい」、ないしは「頑として譲らない」といったニュアンスの活字文化の象徴だ。ただし、さすがに実名を憚ったのか、表紙に刷った作者名はアルコフリバス・ナジエ(Alcofribas Nasier)というへんてこな名前にした。先生お得意のアナグラムによる筆名で、これは自身のフランソワ・ラブレー(François Rabelais)の綴りのアナグラムだった。そもそもパンタグリュエルにしてからが、「パンタ(万物)をグリュエル(のどが渇いた)した」という変ちくりんきわまりない名前なのだ。

しかし実名を憚ったとはいえ、物語の筋立てのほうこそ要約することすら憚るほどのもの、語り手はアルコフリバスなのだが、パンタグリュエルの誕生と成長、従者パニュルジュとの出会い(この男がけっこう大活躍する)、論争一辺倒による武者修行の展開、無秩序王アナルクとの戦さ、おしっこの洪水による作戦の敢行などをぐだぐだ語るばかりで、そのうち語り手が巨人王の口の中に入りこんでぬけぬけと別世界を見聞してしまうという体なのだ。

それにしてもなぜ市立病院の立派な医者であるラブレー先生は、こんな荒唐無稽の物語を書く気になったのか。

『パンタグリュエル』初版の扉(クロード・ヌーリー、1532年)

変人フランソワ・ラブレーは、トゥレーヌ地方の町シノンの弁護士の息子として生まれた。三男だ。一四八三年の生まれだから、ルイ十一世が死んでシャルル八世が即位した時期にあたる。ボッティチェリが《ヴィーナスの誕生》を描いていた。

ラブレー十代の世の中は、わかりやすくいえば、コロンブスやガマが大航海をし、フィレンツェではサヴォナローラがメディチ家を追放して革命をおこして失敗し、エラスムスが次々にユマニスム(ヒューマニズム=人文主義)溢れる著作を発表し、声楽家でもあったフランドル楽派ジョスカン・デ・プレがいろいろ作曲(《アヴェ・マリア》もそのひとつ)していた時代だった。

幼少年期のことは記録がない。ベネディクト会修道院で初等教育を受けていたこと、一五一一年頃、二八歳のときにラ・ボーメットのフランチェスコ会修道院にいたこと以外には、よくわからない。三七歳のときはフォントネー・ル・コントのフランチェスコ修道会に入信して、やがて司祭になっている。つまりはまことに篤実な日々を送っていた。とうてい怪しげな物語を書くような人生を送っていたとは思えない。ただし、じっとはしていられない。法学者アンドレ・チラコーを囲む文化サークルに出入りしたり、詩人ジャン・ブーシェらの多くのユマニストたちとも交流した。

このあいだに、ドイツではマルティン・ルターが宗教改革の狼煙をあげた(一五一七)。守旧カトリックはどうするか。

一五三〇年、ラブレー先生は何を思ったのか、四七歳のオヤジになっていたのにもかかわらずモンペリエ大学の医学部に入るのだ。いかさまではない。ちゃんと学生簿がのこっている。ひやかしでもない。れっきとした解剖学の講義を受け、メスを奮い、ついで医学得業士になった。翌年からは医学部の先生として講義をし、ヒポクラテスやガレノスをギリシア語の原典で解説してみせた。

オヤジの精神はそうとうに若かったのだろう。また、人体というものに異常な関心があったのだろう。人は「体」にめざめると「心」も元気になるもので、だから先生も精神だけでなく体欲のほうも旺盛だった。超元気に満ちていた。そこでどこやらの未亡人とはちょめちょめを続け、二人の子をつくっていた。学生たちが上演した笑劇『唖の女』では役者の真似事もした。

こうして一五三二年、誰かに請われてリヨン市民病院(Hôtel-Dieu)の医師となると、年俸四〇リーヴルをもらうようになっていた。市民を救うお医者さんになったのだ。けれどもこのお医者さんはすこぶる想像力も旺盛だった。というわけで、そこへ版元のクロード・ヌーリーが訪ねてきたのだった。

16世紀のリヨン市民病院(Hôtel Dieu)

正式タイトルを『大巨人ガルガンチュアの息子にして喉からから国王、その名も高きパンタグリュエルのものすごく恐ろしい武勇伝』といい、通称を『パンタグリュエル物語』というこの奇書は、そこそこ売れたようだ。版元はしめしめこれはまだいけるかもしれないと踏んで、後続作品を書きませんかと先生を煽った。

ふむふむ、それはわしも思案しておったところだと、先生はさっそく第二弾に着手した。いや、先生は当初から第一作で了えるつもりなどさらさらなく、実は『パンタグリュエル』の末尾でその後続書(「第三の書」と「第四の書」)までちゃっかり予告していたのだった。

そのうえで、先に『パンタグリュエルの父親、大ガルガンチュアのとっても恐ろしい生涯』、通称『ガルガンチュア物語』を書きあげ一五三四年に刊行した。

この物語は第一作から時代を親の時代にさかのぼったもので、パンタグリュエルの父親ガルガンチュアの話になっている。とはいえ、もともとパンタグリュエルが牝牛四六〇〇頭ぶんの乳を飲んで育った巨人だったのだから、その父親ガルガンチュアはもっと大巨人で、その出生と少年時代の所業からしてかなりとんでもないものになった。

出生や少年時代だけでなく、ガルガンチュアがやらかすことや思いつくことも、途方もなく仕立てていくしかない。そこでこちらを「第一の書」とし、『パンタグリュエル』のほうを「第二の書」と呼ぶようになった。

このような出版事情のことも手伝って、のちに『ガルガンチュアとパンタグリュエル』としてまとまった物語の全貌は、出だしのところで修辞学的な「キアスム」(交差配列)をおこすことになり、一挙に前代未聞の荒唐無稽かつ教知溢るる大物語の様相を呈することになったのである。(★ラブレーのキアスムは作品構造だけでなく、文中にも語彙にものべつあらわれる。)

いったいどんな話になっているのか。まだラブレー先生が「第一の書」と「第二の書」を交差させながら書き揃えたばかりのところだが、それでもまあ、すでにして途方もなくめちゃくちゃな話ばかりなのだ。だから粗筋をかいつまんでみたところで、諸君が「ああ、なるほど」なんて思えるわけはない。ぼくも、かつてはそうだった。ともかく饒舌なエピソードが多すぎる。

それに、一通りの話の流れが見えたからといって、それでラブレーの知的意図などほとんど伝わらない。あとで少しは見当がつくかもしれないが、ラブレーはこの大作を通じて、さしずめ「言語によるポリフォニック・シンフォニー」を自作自演したようで、作品展開それ自体が“一人オーケストラ”による多声的出現なのである。

それゆえ、作品中のありとあらゆるところに言語楽譜のような「知の罠」が仕掛けられているのだが、その複雑知的な意図群はおそらく読む者にはストレートには伝わってこない。あえて、そうした。交響曲を聴いても渾然一体とした“音楽”に聞こえてくるようなもの、読者がラブレーが用意した紆余曲折・複雑怪奇に分け入る気がないと、わからないようになっている。そう思っていてほしい。

ということで、まずは「第一の書」のガルガンチュア物語の流れを紹介するけれど、これで何かが見えたとは思わないでもらいたい。

そもそもさるところに、グラングジエという巨人王がいた。塩からいものが大好きな王様だ。古代ギリシア神話には単眼キュクロプスをはじめ巨人族なんていくらもいたのだから、このような話のスタートは十分にありうるわけだ。(★日本昔話ならダイダラボッチのようなもの。)

グラングジエの王妃はガルガメルと言った。ガルガメルは懐妊していた。ある日の午後、草原の一角で牛の臓物料理をしこたま食べた。あまりに腹いっぱいになったので、バグパイプなどの音楽にあわせてどんどこ踊っていたところ、にわかに陣痛になった。すでに十一ヵ月目になっていた。とたん、左の耳から赤児がどどっと産み落とされた。「オギャー」とは言わなかった。「のみたいよー」「のみたいよー」と喚いた。(★この作品は酒呑み文学でもある。)驚いた父王は「ク・グラン・チュア!」と叫んだ。「おまえのはでっかいな」という意味らしい。何がでっかいのかはわからない。それでこの子はガルガンチュアという名前になった。(★この作品は猥褻文学でもある。)

わが子ながらガルガンチュアは大巨人にふさわしいとてつもない器量を放っていた。授乳には一七九一三頭の牝牛を集めねばならず、肌着には麻布九〇〇丈が、ズボンには一一〇五丈が、靴底にさえ革一一〇〇枚がいる。ガルガンチュアはこれらをたくさんの色彩とともに纏った。ラブレーはこれらの説明のために、『色彩の紋章学』をはじめ、多くの文献の解説を挟む。(★ゲーテのオプティックな色彩狂いはこのせいだろう。)

ガルガンチュアを妊娠したガルガメルと父王グラングジエ

17913頭の乳牛のお乳を飲むガルガンチュア

このバカでかい子は遊びの達人だった。木馬を与えるとありとあらゆる木馬遊びをしてみせた。棒馬も得意になった。尻ふきにはガチョウの雛の柔らかい羽毛をつかうことを発見した。(★言うまでもなく、ラブレーはスカトロジー〈糞尿学〉が大好きなので、この大作は一名「お尻文学作品」なのである。)

ガルガンチュアの遊びといったら、とんでもなく多様だった。なかでもべらぼうなのは、たくさんのゲーム遊びに長けていたことだ。ラブレーは二一七種の遊びを列挙している。マーク揃え、札集め、一〇〇点集め、ピカルディ、フルハウス、三一、ばば抜き、坊主めくり、タロット、イタリア式じゃんけん、キツネとめんどり、トリックトラック、ちんちろりん、石蹴り、四隅すごろく、お手玉、ムカデ競走、座るが勝ち、にらめっこ、輪とび、積み木、足払い、もういいかい、がっちゃん、ほうき乗り、けん玉、わたしはだあれ、回転風車、はさみ鬼ごっこ、さかさおんぶ……等々。

かのブリューゲルの《子供の遊戯》が九一種の遊びを描いていて、絵画史上最高の種類を誇っているが、ラブレーこそなんとも夥しい。これこそまさに“モーラの遊学”というべきだろう。

お遊びに耽っていたばかりではない。当初、父王グラングジエはこの子の教育をテュバル・ホロフェルヌに託した。ソフィストの先生で『ドナトゥス文法』やら『アラヌス箴言集』やらを教え、これをいちいち書き取らせた。教会の柱ほど太いペンでの書き取りは汗だくだった。ついでジョブラン・ブリデという咳き込んでばかりの博士が暦法やらラテン文学やら食卓作法やらを教えたのだが、ごほん・ごほんばかりで“ご本”の理解というわけにはいかない。

ガルガンチュアは勉強を熱心にするのだが、なぜか肝心のところが疎かだった。そこで父王は家臣に学識豊かなユーデモンがいたので、その師のポノクラートを新たな家庭教師として一緒にパリに遊学させることにした。これがうまくいった。 いや、うまくいったと言うのは作者のラブレーで、読者からするとさらに想像のつかない話が連打されるのである。

パリへ遊学に向かうガルガンチュア

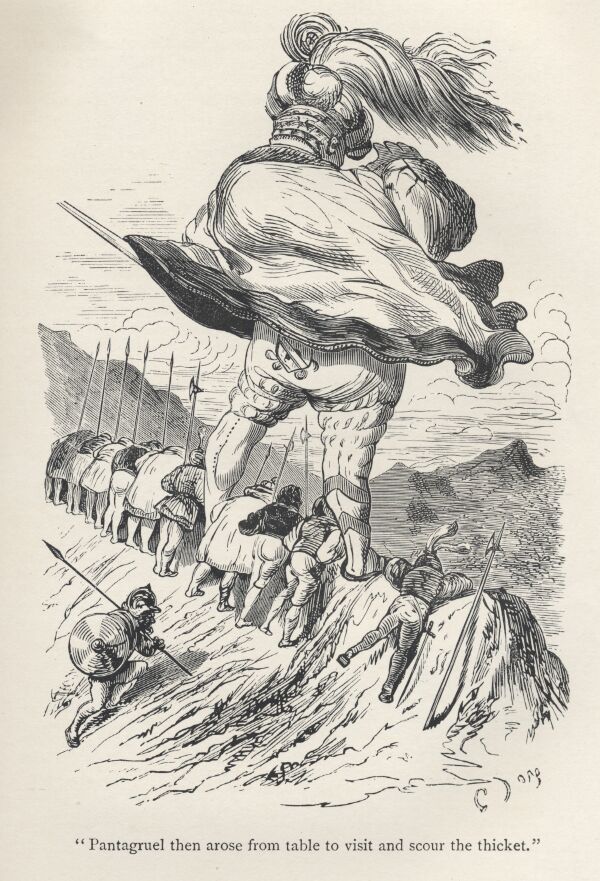

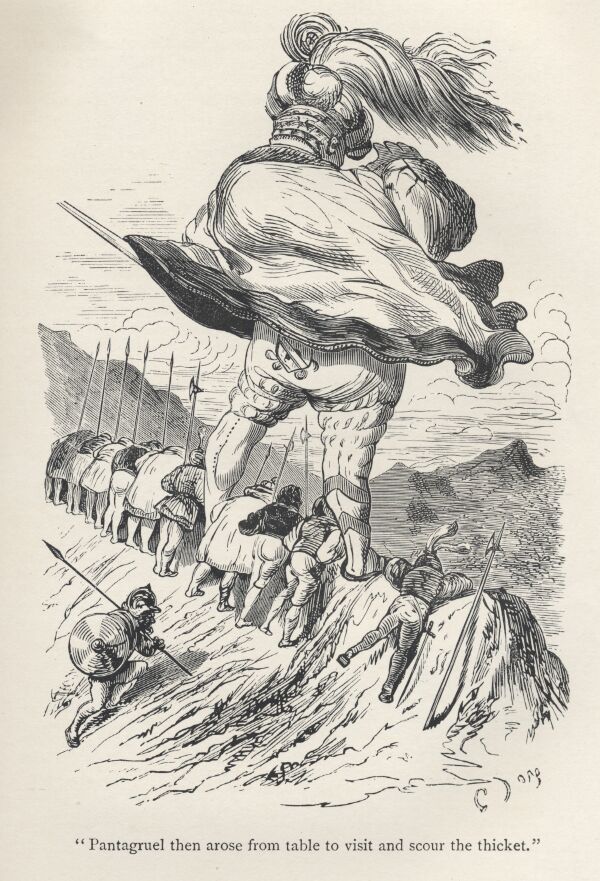

だいたいヌミディア王が贈った象六頭ぶんの牝馬の乗り物に乗ってパリに着いたガルガンチュアは、その風姿からしてやたらに目立っていた。パリっ子というのは物見高くて阿呆なので(と、ラブレーが断言している)、すっかりガルガンチュアに巻き込まれた。あるときはそのおしっこ洪水で二六万人ほどが溺れてしまった。

とはいえ、パリのガルガンチュアは猛烈に学習する青年に向かっていて、たっぷり知恵もついてきた。(★読書巨人なのだ。たとえばヘシオドスの『仕事と日々』、ウェルギリウスの『農耕詩』、ポリツィアーノの『田園詩篇』、大カトーの『農事論』など暗誦するほどに身につけたし、錬金術師・金銀細工師・印刷職人・タピスリー職人・時計職人などの工房で技を観察することにも熱心だった。)そのぶん悪戯もでっかくなった。ノートルダム寺院の大釣鐘を小脇にかかえて失敬したりした。

セーヌ河を泳ぐガルガンチュア

ノートルダム塔上のガルガンチュア

ガルガンチュアの食事

一方、故郷のほうでは大論争が持ち上がっていた。レルネの小麦せんべい売りたちが、グラングジエの国の羊飼いにせんべいを売ろうとしない。小競り合いをしているうちに、羊飼いがうっかり一人のせんべい売りに瀕死の重傷を負わせてしまい、これに怒ったレルネのピクロコル王がグラングジエの国を侵略したというのだ。(★こういう些細な問題を戦争にもっていくあたりのラブレーは今日的ですらあろう。)

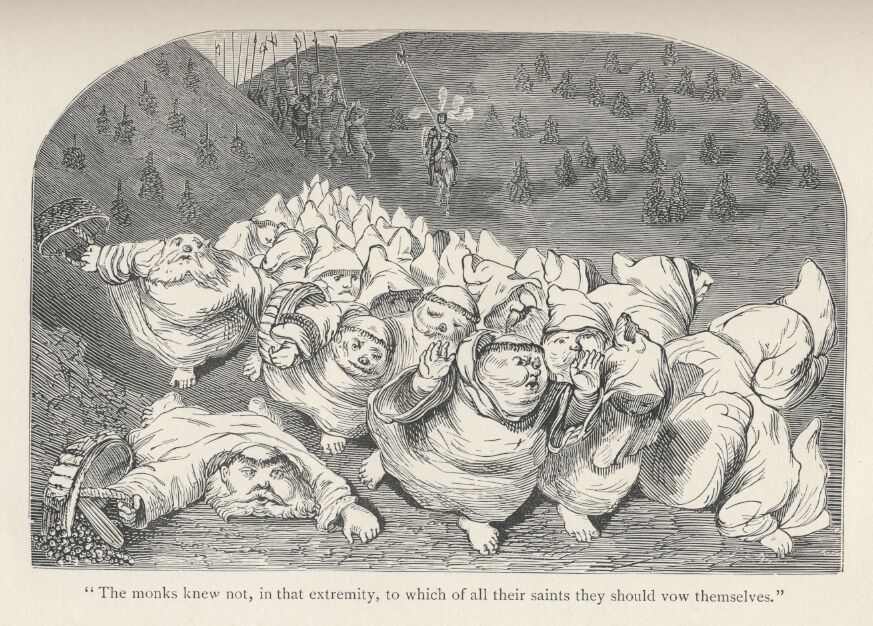

そもそもグラングジエ王の臣民は戦いを好まない。車両にしてたっぷり五台ぶんの小麦せんべいを焼くと、ピクロコル王に献上して和平を申し出たのだが、なんの効果もない。相変わらず攻めてくる。グラングジエには、勇猛果敢な戦闘力をもった者はジャン・デ・ザントムール修道士を除いて、一人もいない。父王は国土を守るためにはガルガンチュアをパリから呼び寄せるしかないと決断した。主人公は巨人だが、ほかの仲間たちはからっきしで、弱っちいのだ。(★フラジャイルで優しいのだ。)

ぶどう畑から敵を追い払うジャン・デ・ザントムール修道士

仲間を激励するジャン・デ・ザントムール修道士

しかし、この後木にぶら下がってしまう

ガルガンチュアが戻ってくるというので、敵陣からは雨や霰と弾丸が打ち込まれた。九〇二五発。けれどもガルガンチュアが髪をばさばさと梳ると、ばらばらと落ちていった。(★こういうふうに数値をこまかく書くのは、ラブレーが数値主義をバカにしているからである。)

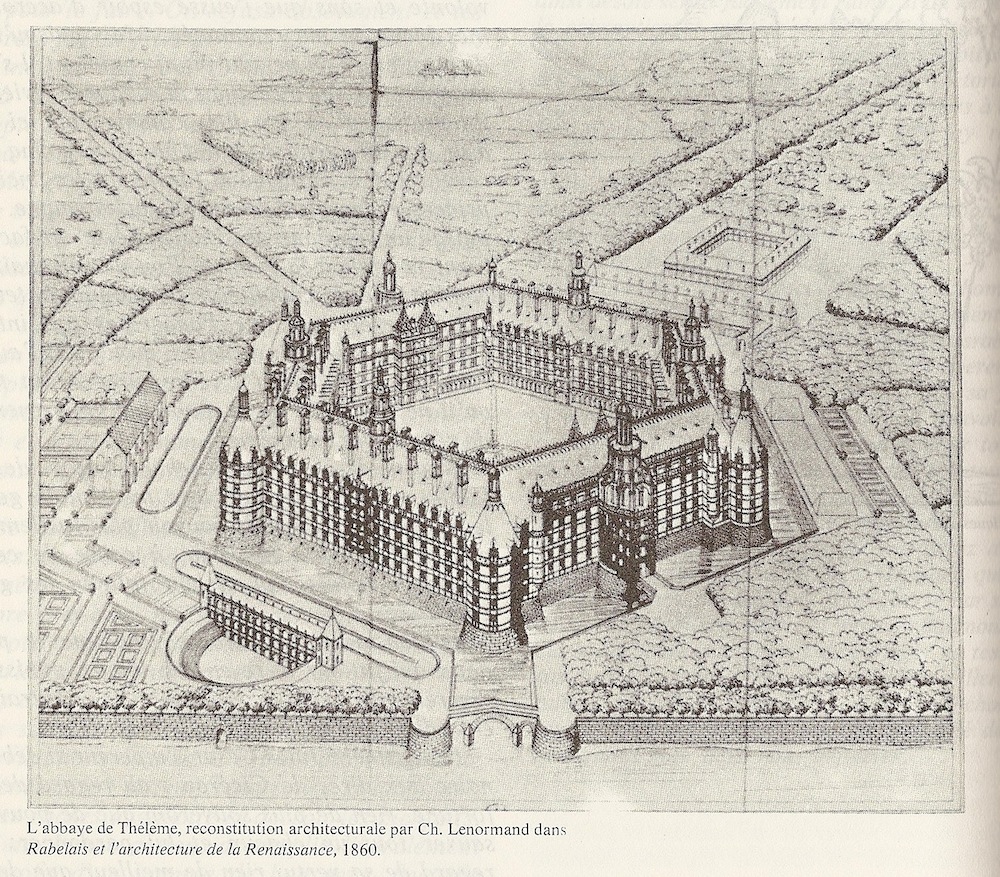

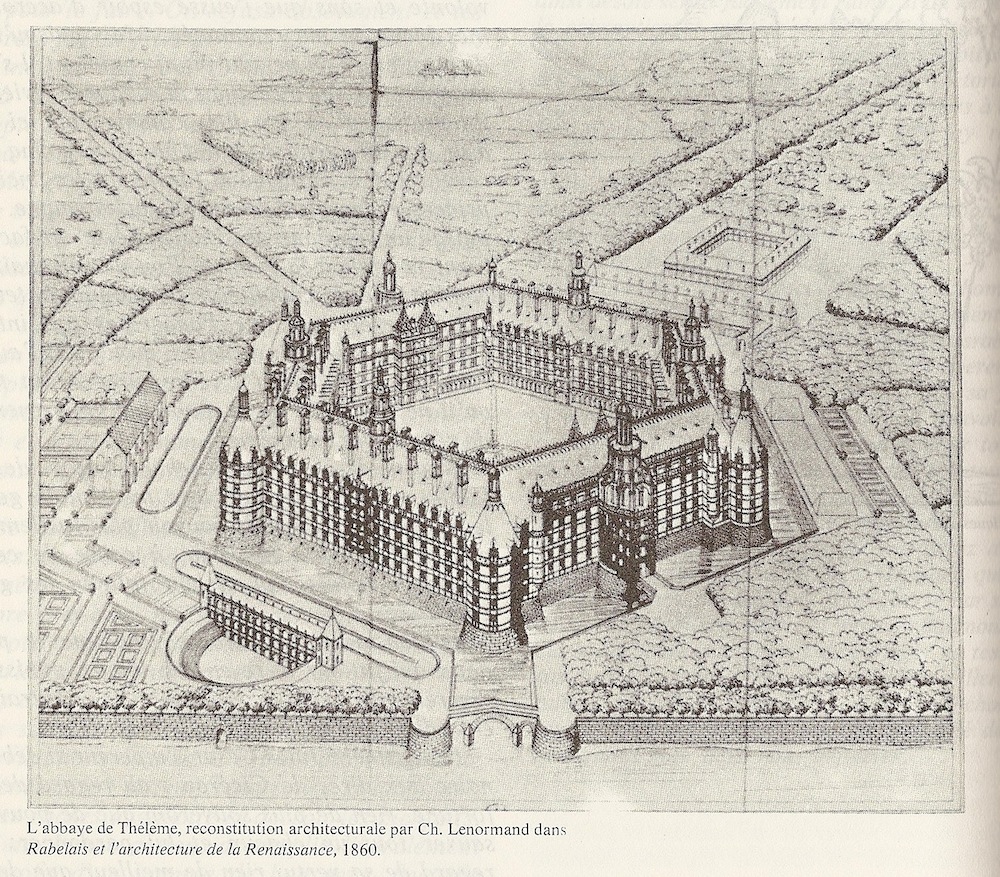

敵の軍隊は怯み、打ち負かされた。ガルガンチュアは敵兵みんなを気前よく釈放した。味方の気弱い兵士たちにも褒美を与え、とりわけ武勲赫々のジャン・デ・ザントムール修道士にはロワール地方の一国を与え、ここに世にも奇怪な「テレームの僧院」を建てさせた。この修道院は世の修道院とまったく正反対のものだった。規律といっても「汝の欲するところを為せ」という、ただそれだけのもので、男女共生は許されていたし、むろん結婚してもよく、蓄財してもかまわない。いつでも望めば出ていってもかまわない。なんともすばらしい僧院なのである。

こうして幸せな日々が続いたあとのガルガンチュアの五二四歳のみぎり、王子パンタグリュエルが誕生しましたとさ。

ピクロコル小隊に遭遇し、機を待つガルガンチュアと一行

これが「第一の書」の粗筋だ。ラブレーはここまででも相当の知力を注ぎ、すべてのパラグラフを滑稽と諧謔で塗しつつ、あちらと思えばまたこちらという具合に読者を翻弄してきた。

見逃せないところも、いろいろある。とくに「第一の書」の最後に登場する「テレームの僧院」については少々案内しておきたい。理由がある。この僧院に付された“暗喩の構造”こそは、ぼくが「遊」第二期を編集しているときに一番気にいったユートピック・システムだったのだ。

修道院「テレームの僧院」の構造は六角形になっている。都合九三三二室をもっていた。六角形それぞれの角の頂点には直径六〇歩の円塔が建てられ、それが各六層になっている。円塔どうしの間隔はきっかり三一二歩。塔屋根はフランドル石膏によるキュ・ド・ランプ(持ち送り)の形をとっている。窓はすべて格子窓。そのあいだには金色と空色のだんだら模様に塗られた縦樋が突き出して地下まで達し、そのまま下水道となってロワール川に注ぐ。

本棟はアリエール・シャンプル(奥の間)、キャビネ(仕事部屋)、ガルドローブ(衣装部屋)、シャペル(礼拝堂)、そして大広間と図書館と玄関が配されている。階段は横幅二二ピエ、厚さは指三本ぶん、一二段ごとに踊り場がある。むろんこれ以外に望楼とバルコニーが付いている。

図書館も誇るべきものになっていた。書架と書物はギリシア語・ラテン語・ヘブライ語・フランス語・イタリア語・スペイン語など言語別に分類され、テーマ展開ができるように配列されている。すべての扉にはアンチック書体で「眉唾者はここには入るな」「欲深い法律屋はここには入るな」「偽善の徒、むくれ坊主、金の亡者はここには入るな」などと記された。(★これ、かっこいい。われわれはあまりにも「扉」を中身の入口にしてしまいすぎている。そうではなく、撥ね飛ばすための扉があってもいいわけなのだ。)

シャルル・ルノルマンによるテレームの僧院(1860年)

中庭にはアラバスター(雪花石膏)でつくられた噴水がある。上部は豊饒の角を手にした三美神が並び、口・耳・目・乳房から清水を吹き出している。

中庭を古代アーチを構えた回廊が巡っている。回廊の一端の北塔から進んで南塔の門のところまでが、女性用修道院だ。それでご婦人方のために、東塔と薫風塔のあいだに闘技場・馬場・劇場・プール・浴場をこしらえた。ちなみに東塔と南塔のあいだには競技場が、氷結塔の横には果樹園が、その向こうには野生動物が柵に囲まれて飼われていた。(★ここは近代動物園のハシリになっている。)

ラブレーは僧院での男女の服装・服飾・素材についてもことこまかに書いているのだが、それは省略する。一途に「親和力」を重視した服飾になっていることだけを強調しておく。しかしもっとも強調するべきなのは、この僧院は法や規定や規則によって支配されてはいなかったということだ。すべては「フラン・アルビトル」(自由意志)によって運営されていた。これはラブレーがいかにエラスムスの『自由意志論』に傾倒していたかを物語る。

というわけで、ガルガンチュアがこの僧院で定めた唯一の規則は「お前が望むことをしてみなさい」という、このことだった。「テレームの僧院」の章は、不思議な謎歌で了る。いささか長いものなので実際に当たってもらったほうがいいが、最後にこう書いてある。「ああ、最後の最後まで、不退転である者こそ、称えられるべきである!」。

『ガルガンチュア』(1537年)第53章(決定版55章)の図版

中庭の噴水の様子が描かれている。

ところでぼくは、もう三五年ほど前のことになるが、冒頭に書いたように雑誌「遊」一〇一一号に発表した奇妙な『国家論インデックス』のⅡ「追憶の国家」の09に、こっそり「テレームの僧院」を差しこんでおいた。なぜそのようなことをしたかといえば、むろんラブレーに敬意を表していたからだが、それ以外にもぼくの編集的世界観にとっても「テレームの僧院」の表象性は唯一無比のものであったからだった。

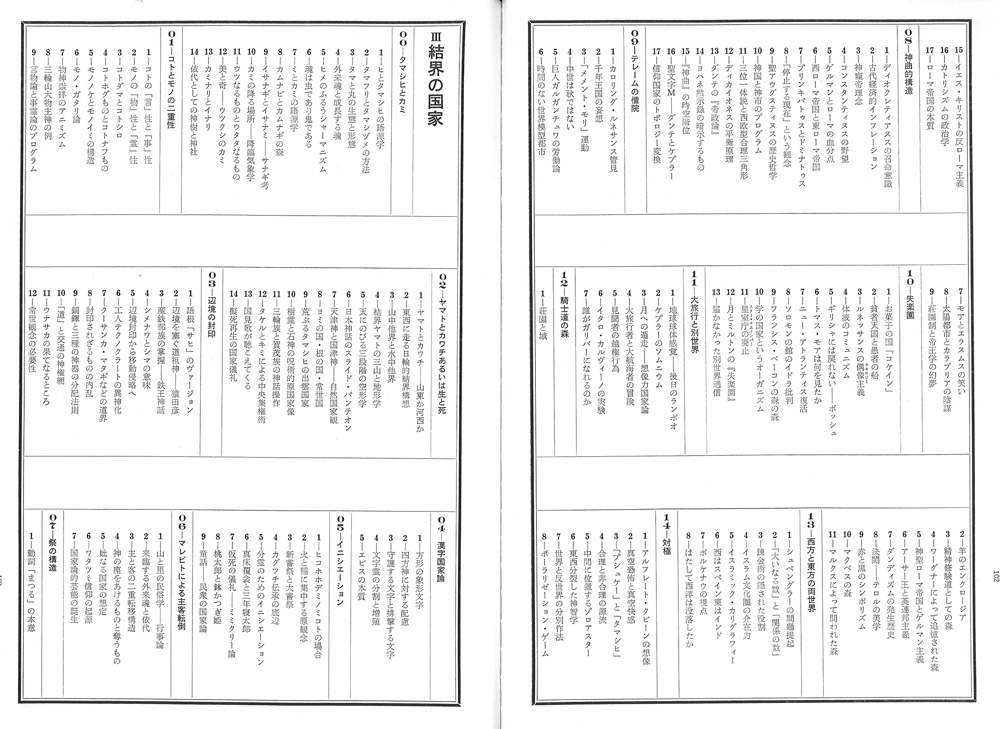

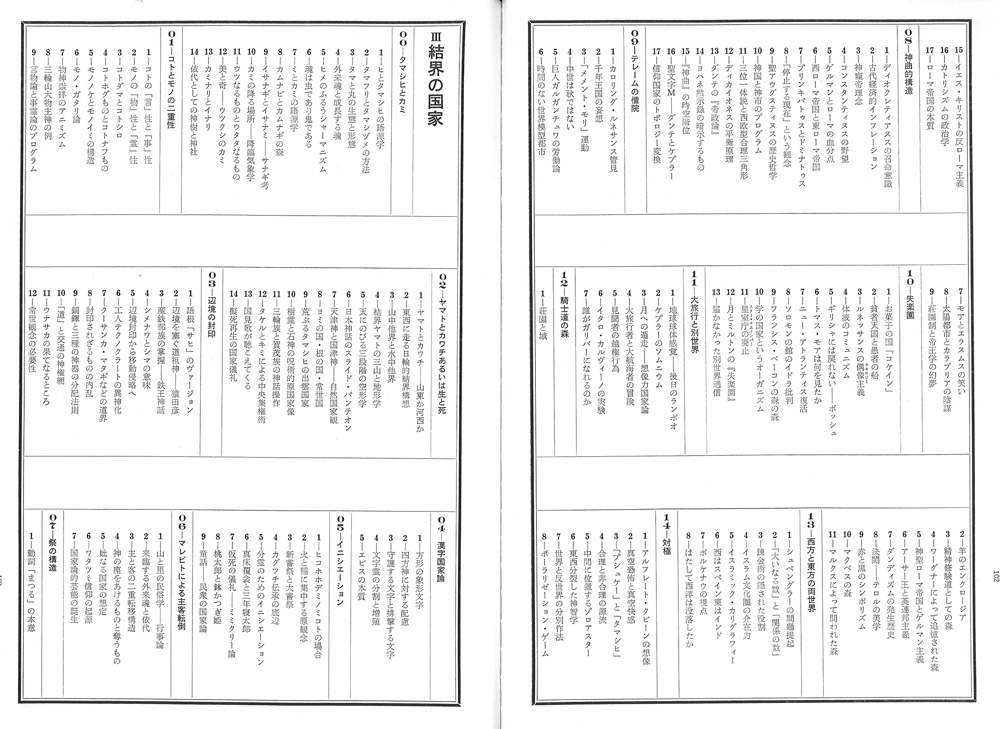

『国家論インデックス』のⅡ「追憶の国家」の前後の構成項目を示すことで、その脈絡をちょっとだけ感じてもらうことにする。「追憶の国家」は次の15界で構成しておいたのだ。

00「プラトンの洞窟」、01「星座の形而上学」、02「神話作用」、03「金枝篇の暗示」、04「アルカディアとユートピア」、05「ヘルメス学の方法」、06「新プラトン主義」、07「ローマ帝国衰亡史」、08「神曲的構造」、09「テレームの僧院」、10「失楽園」、11「大旅行と別世界」、12「騎士道の森」、13「西方と東方の両世界」、14「対極」。

その09の「テレームの僧院」は次のような小項目にしておいた。1「カロリング・ルネサンス管見」、2「中世千年王国の妄想」、3「メメント・モリ運動」、4「中世は秋ではない」、5「巨人ガルガンチュアの労働論」、6「時間のない世界模型都市」、7「モアとエラスムスの笑い」、8「太陽都市とカラブリアの陰謀」、9「荘園制と帝王学の幻夢」というふうに。

当時のぼくがラブレーの構想を、中世世界人が遠望したさまざまな理想世界模型のひとつに位置づけようとしていたことが見てとれるだろう。ちなみにⅡ「追憶の国家」に続くのは、Ⅲ「結界の国家」(日本を対象)、Ⅳ「契約の国家」(ヘブライズムを対象)というふうになる。(★いま、この『国家論インデックス』は『目次録』という名に変更され、イシス編集学校の「離」の有志たちによって拡張工事されている。)

「遊」1011号に発表した『国家論インデックス』

さて、次の「第二の書」は通称『パンタグリュエル物語』である。五二四歳のガルガンチュアは無可有郷国の不被見王の姫バドベックと交わって、熊のように毛むくじゃらな大きな子をもうけた。

これが巨大幼児パンタグリュエルだ。あまりに大きかったので、母バドベックは難産のすえ落命した。ガルガンチュアは妻を失った悲しみと子をもうけた喜びで混乱した。(★このようにラブレーは喜悦にも悲嘆にも浸らない。つねに「悲喜こもごも」で、両義的なのである。)

パンタグリュエルの怪力ぶりは父に勝るとも劣らない。揺り籠を結びつけていた紐をたぐりよせ、授乳をしていた牛を引きずりこんでむしゃむしゃ牛肉を食べるかと思えば、王家が飼っていた熊が唇を嘗めにきたときは、金太郎よろしくこれを投げ捨て、またまたその肉をおいしそうに食べてしまった。これでは先が思いやられると、父ガルガンチュアは鉄の鎖でわが子を巻き付けておくという、すこぶる愛情に満ちた手段をこうじたのだが、そんなことで巨大幼児が怯むはずはない。

牛を食らうパンタグリュエル

そんな人騒がせのパンタグリュエルも、長じるにしたがって勉学への強靭な“たまきはる意欲”を見せ、やがて各地のリベラルアーツを次々にマスターしていった。(★ラブレーはどんな奇っ怪な登場人物も「学習の徹底」によって変化変身することを強調した。)

とくにパリに入ってはほとんどの学者を相手に激論をたたかわせ、難解な学問論争にばっさりケリをつけるということをやってのけていく。ディベートで負けたことがない。ついにはパリのあちこちの四つ辻に、九七六四項目にわたるコンクリュジョン(提題)を掲げるに及んだ。この提示にはエラスムスの投影とともに、ラブレーが実際の大学知識人とやりあってきた経験がいかされている。(★この提示の趣向、ぼくにはたいへんよくわかる。七十歳を過ぎたらぼくは暴走族になるつもりだったのだが、それは「学殖」という社会に九六四項目にわたる仮説集を突き付けたいからなのである。)

かくして「オートル・モンド」(もうひとつの宇宙=別世界)として長じてきたパンタグリュエルは、ある日、見るもあわれなほど傷だらけの男と出会う。襤褸をまとった見かけとは違って、どこか高貴な感じがする。興味をもって話してみると、十三ヵ国もの言葉を操るではないか。名はパニュルジュと言った。感心したパンタグリュエルはパニュルジュとさっそく親交を結ぶと、家臣に加えることにした。たちまち金を稼ぐ六三種の方法と金をつかうための二一四種の方法を披露してくれた。

それからというもの、パニュルジュの活躍といったら、目を剥くほどすばらしい。パリの城壁プランでは臼積みの方法をたちどころに提案し、イギリスの大学者には指言語で応対して議論で打ち負かし、とにもかくにも出会う相手をことごとく翻弄する。英知が社会的な悪戯の極みに達したというしかないほどだった。(★パニュルジュを多言語主義の才能の持ち主にしたところが、ラブレーの魂胆だ。ぼくは自分の語学能力はさっぱりなのだが、三三歳のとき、木幡和枝率いる同時通訳チームと仕事をともにすることを選んで、そのほうが言語的編集力がずっと深まることを実感したものだ。)

トルコ人から逃れるパニュルジュ

犬に足を噛まれながらも逃げるパニュルジュ

そのころ、父ガルガンチュアがモルガーヌによって妖精の国に雲隠れしているという噂がとんだ。まあ、この大作はいろんな噂が虚実皮膜の連続になっているのだから、何があってもおかしくはないのだが、物語の中では「噂」はつねにプロットの好機というものになる。

ということで、パリのパンタグリュエルのもとに、乾喉人が不被見人の無可有郷国に攻め入っているというニュースが届いたのだ。喉からから人がパンタグリュエルの母の国を襲ったのである。ニュースを聞いて居てもたってもいられないパンタグリュエルは、憤然としてパリを出発してオンフルールの港から出航した。

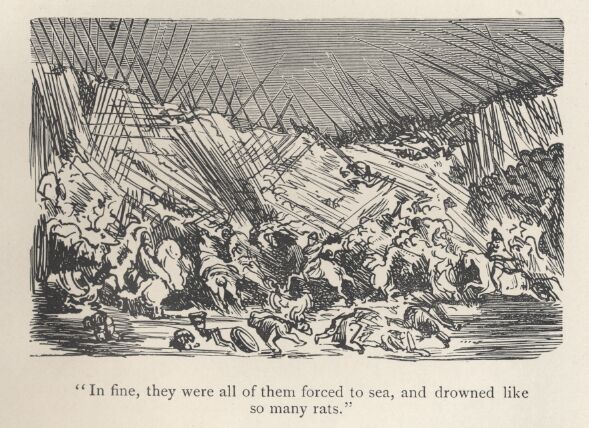

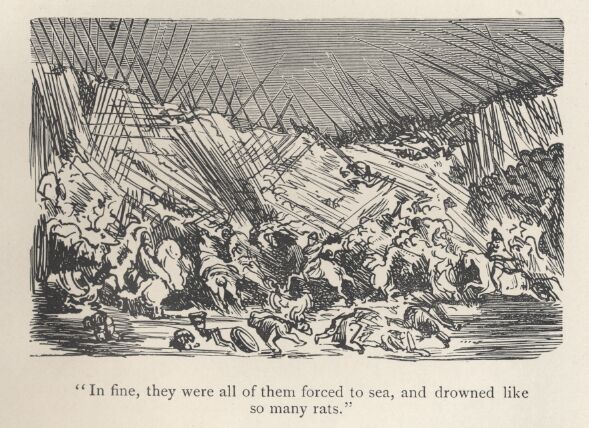

やってみると、戦いはあっけなかった。パンタグリュエルの勇気と英知とパニュルジュの諸葛孔明よろしき数々の奇計がまんまと功を奏した。敵陣に火薬の船を走らせ、侵略者に激辛ジャムを食わせ、利尿剤を飲ませ、天幕や幕舎に火を放った。あとは飲めや歌えの祝宴だ。もっとも度を外しすぎたのか、パンタグリュエルはちょっぴり病気になった。当然、下々の病気だったのだが、ここはラブレー先生お得意の「おしっこばんばん放尿作戦」で、この難病も無事治った。

パンタグリュエル、パニュルジュと仲間たちは660人の騎馬武者を手際よく打ち負かした。

だいたいこんなところが「第二の書」のあらましで、最初にも説明しておいたように、これはラブレー先生が最初に書いた自信に充ちた荒唐無稽の起爆装置に当たっている。まさに「パンタグリュエリスム」と呼ばれた作意の爆発だった。この言葉はすでにラブレー自身が使っていたものだ。ラブレーは自分の主義主張をセルフネーミングするのも大得意なのである。

ぼくも久々にこの一ヵ月ほど前から全篇をおそるおそる読みなおしていたのだが、改めてこれは「パンタグリュエリスム」の暴走力と言うしかないことに納得させられた。すべてが寓意と暗喩で装飾されている。随所に仕掛けられた「知の罠」にも、いちいち唸らされる。その基本は「第二の書」にほぼ如実なのである。むろん宮下志朗の解説に助けられてのことではあったけれど……。

さて、「第三の書」は一五四六年に出版された。ここでラブレー先生は初めて本名を名のっている。中身は十四年前に刊行した「第二の書」の続きになっている。つまりパンタグリュエル物語がえんえん続くのだ。ただし主人公はしだいにパニュルジュに移っていく。(★ドン・キホーテよりサンチョ・パンサが狂言の中心になっていくように。)

「第三の書」を書くのに十四年がかかったとは思えない。ラブレー先生は一晩で編集千里を走るのだ。

では、何をしていたのかというと、先生はこの時期、教会社会の劇的な変節に苦しみ、闘い、思索をし、さらに各地の旅をしていた。とくに福音主義的な人文主義が批判にさらされるようになってきた一五三〇年代半ばには、パリ司教ジャン・デュ・ベレーの知遇を得て、二度のイタリア旅行に勤しんでいる。

今夜はこのへんの事情については省くけれど、実は十六世紀のヨーロッパを語るにはカトリックの変容、プロテスタンティズムの勃興と分化、イギリス国教会の誕生、エミグレのピルグリム・ファーザー化など、宗教の寛容と激化をめぐる事情がさまざまな命運を分けたのだ。

話のほうは、パンタグリュエルがディプソード国を打ち負かしたあとから始まっている。パンタグリュエルはたんに勝ち誇ったのではなかったのだ。自身のユートピー国の住民九億八七六五万四三二一人を移住させることを思いつくことから、物語は再開する。

この移民には女子供は含まれなかった。男たちを移住させ、あちらで婚姻を成り立たせようというものだ。ユートピー国では夫婦がみんな九ヵ月ごとに七つ子を産むために、いささか人口過剰になっていたのだった。まことに大胆な人口政策だった。(★ラブレーはのちのマルサスの人口経済学の結論すら予告的に笑って見せたのだ。)

『ガルガンチュアとパンタグリュエル』の口絵

パニュルジュのほうは多くの功績によってその役割が称揚され、栄えあるサルミゴンダン(肉雑炊)領の領主になった。これで慢心したのか、パニュルジュはやたらにお金を費いまくっていく。修道院や聖堂を建て、学寮や病院をつくったのである。むろんおいしい食事もふんだんに食べている。

パンタグリュエルがいささか心配して「蓄財がなくなると困るぞ」と言うのだが、パニュルジュは「散財と借財こそが本来の社会正義だ」と言って、いっこうに聞く耳をもたない。それどころか、かえって新たな経済社会観や経済文化論をぶちまける。これが第二章から第五章までえんえん続く。

ここは示唆に富む。コミュータティヴ(交換的な)正義とディストリビューティヴ(配分的な)正義とは何かということを問うていて、そんじょそこらの議論を超えている。そのうえで節約(タンペランス)と蓄え(アポテック)が何を意味するのかが論じられるのだ。(★マイケル・サンデルは『ガルガンチュアとパンタグリュエル』を読むべきだった。)

ラブレーが素材にしているのはローマ帝国やルイ王朝の経済理論で、大カトーの『農事論』なども引き合いに出る。そのなかでパニュルジュの「借金こそ命」という仮説がしだいにふくらんでいく。パンタグリュエルは借金礼讃には反対で、もっと堅実な国づくりや領国づくりを主張する。この掛け合いが絶妙なのだ。まるで今日にも通じる財務論になっている。

パニュルジュは知恵と悪戯には長けていたとしても、人格十全の士というわけではない。他方では自分の身の処し方などではぐじぐじしてしまう。とくに結婚問題となるとからっきしなのだ。(★ラブレーは「高潔」もしくは「お尻好き」が一番好きなのだ。)結婚はしたい。けれどもコキュ(寝取られ亭主)にはなりたくない。最近の日本の草食青年たちもそうなっているが、パニュルジュもこのことについては、この程度の男なのだ。

そこでパンタグリュエルはそんなに心配なら占い師にでも見てもらったらどうかと奨めた。こうして物語はさまざまな巫女や予言や占星術のあれこれの検討に入っていく。(★おそらくラブレーはこれらを通してヘルメス学やカバラや新プラトン主義や神秘主義を評定したかったのだろう。つまり「未来とは何か」をポリフォニックにとりこんだのだろう。)

結婚すべきかどうかパンタグリュエルに相談するパニュルジュ

かくてパニュルジュはパンズーの巫女、詩人のラミナグロビス(大猫悟老)、予言者のヘル・トリッパ(鳥羽先生)、豪傑のジャン・デ・ザントムール修道士などなどに、自分の未来を占ってもらう。むろん、みんなの勧告はてんでばらばらだ。占いなんて凝れば凝るほど、そうなっていく。だからラブレー先生は、そういうたぐいをちゃんと紹介してみせている。カエロマンテイア(蝋燭占い)、コエロマンテイア(豚占い)、クレロマンテイア(籤引き占い)、ボタノマンテイア(植物占い)、アントロボマンテイア(臓物占い)、アレウロマンテイア(麦粉占い)、アレクトリオマンテイア(鶏冠占い)、カトプトロマンテイア(鏡占い)……。しかしこれらすべてが、みんな勝手な結論なのである。

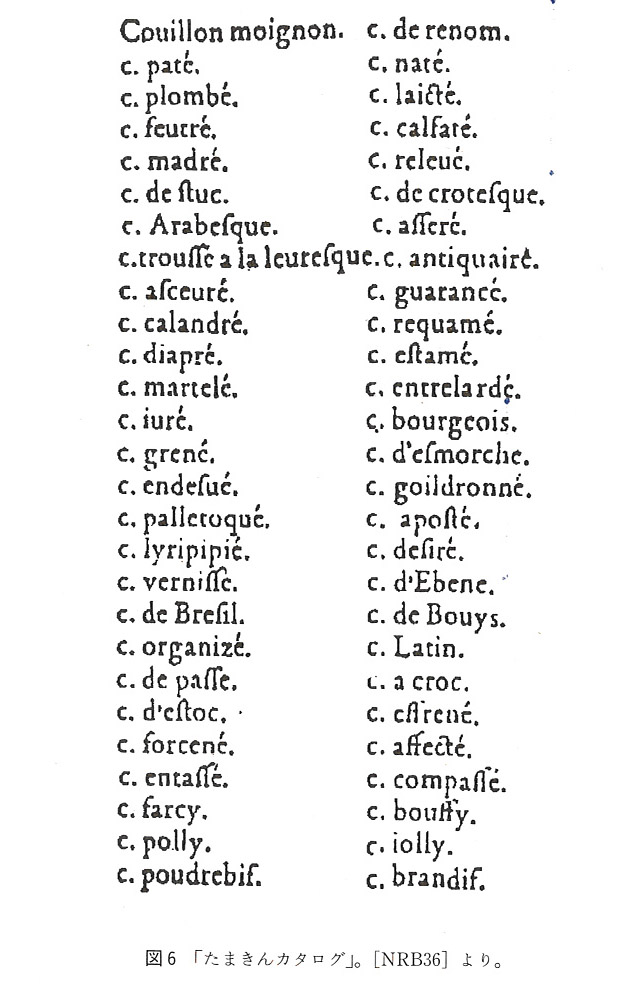

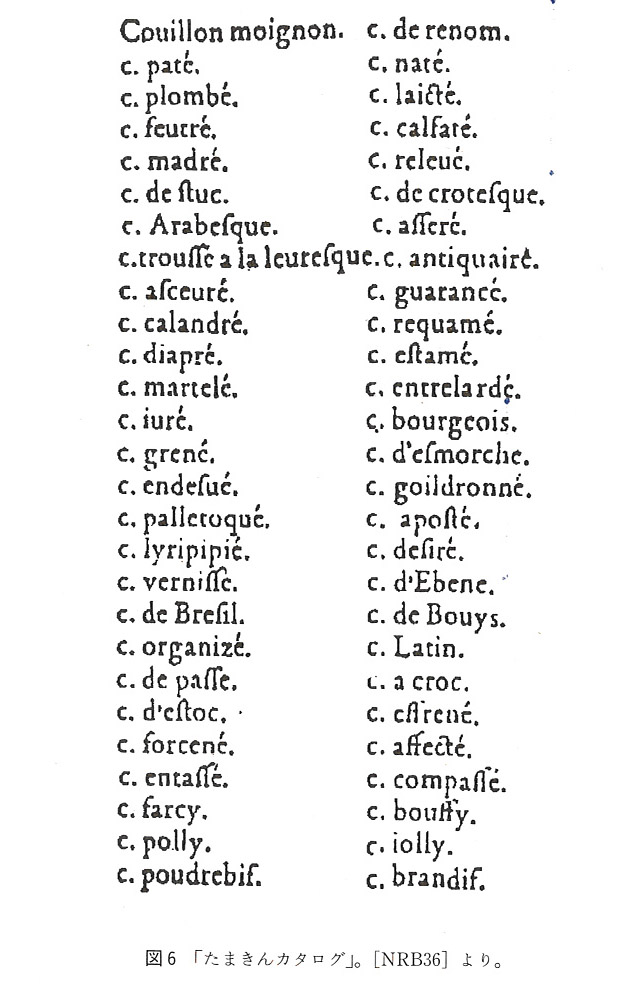

ところで、この占い談義には、しょせん占術は「たまきん」なんだというか、未来は結局「たまきん」なんだというか、たいへん豊富な「たまきん」論が出てくる。ぼくのような短小包茎の者には、実に充血異例の「たまきん」オンパレードだった。(★あまり紹介しなかったが、この手の猥褻タームは湯水のように使われているのが、この作品のもうひとつの発禁的編集力なのである。)

曰く、筋肉たまきん、おさわりたまきん、暴れたまきん、詰めものたまきん、フェルトたまきん、絶対たまきん、艶だしたまきん、持ち上げたまきん、張り込みたまきん、二軍たまきん、決断たまきん、お愛想たまきん、ざらざらたまきん、痙攣たまきん、おしゃれたまきん、首振りたまきん、人形たまきん……。いやはや、なんとも立派なものである。

バンズーの巫女に話しかけるパニュルジュ

「たまきんカタログ」

ともかくパニュルジュは優柔不断で、かつ世の中の知識ではとうてい未来などはわからないのに、その未来に向かっていきたがる。やむなくパンタグリュエルは奥の手を推薦することにした。このあたりから、さしもの大作も大団円に向かう準備に入っていくのだが、パンタグリュエルが提案したことというのは、霊験あらたかな徳利明神(渡辺一夫訳)にお伺いをたてるべきだということだった。

けれども徳利明神(ディーヴ・ブテーユ)がどこにいらっしゃるのか、どうもアジアの方だ、インドの方だということくらいしかわからない。それでもパンタグリュエルの一行はいよいよインドに向かって航海に出ることにした。

こうして話は「第四の書」になっていく。一行はガルガンチュア家秘蔵のパンタグリュエリヨン草を船団にしこたま積みこんだ。

パンタグリュエリヨン草の効能は摩訶不思議で、何人もの盗人がこの草によって高く吊るされた。

商人と羊たちを溺れさせてしまうパニュルジュ

「第四の書」は航海記の続きだ。ただしちょっとだけ未完成になっている。最終章はたった一ページでおわっている。正確なことはまだわかってはいないのだが、ラブレーはこのパンタグリュエル一行の航海記の執筆の途中で亡くなったようなのだ。あるいは病気で執筆を断念したようだ。しかし、われわれがいま読める「第四の書」以降の航海記の中身はたいそう多彩で、さまざまな島巡りになっていて、あいかわらず倦きさせない。多島海での出来事だから、話はなんとでもでっちあげることができたからだ。(★つまり「ガリヴァーすれば、なんでもOK」なのだ。)

島々にはまことしやかな名前が付いている。航海の前半には、本物そっくりのニセモノだらけのメダモチ島(不可在島)、人々の血縁関係が捩れているエナザン島(鼻欠島)、パニゴン王が治めるケリ島(平安島)、シカヌー族が暮らすプロキュラシオン島(代理委任島)、巨人プラングナリーユが奇妙な死をとげたトフ・ウボフ諸島(蕩遊茫遊諸島)、長寿長官たちがいるマクレオン群島(長生族群島)、精神の潔斎(決済?)が大好きなタピノワ島(潜伏島)……などなどが登場する。

行く先々でそれなりの議論や思索や疑問や珍妙が出入りするのだが、潜伏島でのパンタグリュエルによる「自然と反自然の神話語り」など、けっこう説得力がある。とはいえ、これらの島々での出来事はむろんのことアブノーマルな幻想海域での出来事なのである。ひょっとしたら何かの大きな「世界」を別々の面から見た幻影にすぎないとも言えるのだ。(★島々巡りはラブレーが画策した“堂々巡り〟かもしれなかった。)

怪物くじらを退治したパンタグリュエル

航海の後半は、さらに奇抜だが、この世の暗部を象徴するような島々が次々にあらわれる。一行は、アンドゥーユ(腸詰)族が支配するファルーシュ島(獰猛島)でへんてこな出来事に出会うことから始まり、風ばかりを食料としているリュアック島(風の島)で、あやしげな信仰が愚弄されるべきだろうパプフィーグ島(教皇嘲弄島)で、その逆に教皇教令集を絶対視しているパピマーヌ島(教皇崇拝島)で、なんとも納得のいかない体験をする。

カネフ島(偽善島)やガナパン島(盗人島)も、この世の反映である。とくに奇妙だったのは、島の名前は知りえなかったのだが、ガステル様が君臨する腹話族と腹崇拝が混在する島だった。

こうした妙ちきりんな島々を、さて、登場人物たちはどのように解釈したものか。さすがに学識のあるパンタグリュエルはピタゴラス学派のペトロンを引いて、次のように説明してみせた。「複数の世界がおたがい接触していて、全体に正三角形を構成しておるのだ。その底辺の中央に、真理の館とでもいうものがあって、そこに過去と未来をめぐるすべての事物のパロール、イデー、エグザンプレール(模範)、プロトレ(肖像)が宿っておるのだ。そしてな、それを囲むようにして、この世の世界というものが存在しておるのだ」と。(★うーん、まことに明快だ。)

バフチンは、これはラブレーが仕組んだ両面価値性をもった多義的世界像なのだと解釈し、島々の全体が組み合わせ自由のサンタグム(連辞)になっているのだと掴まえたのである。(★バフチンの解釈は目ざといけれども深くない。スウィフトの目が足りない。)

粗暴なアンドゥーユ族の待ち伏せを見つけるパンタグリュエル

カネフ島の近くにて、まどろむパンタグリュエル

「第五の書」はラブレー死後の一五六四年に刊行された。テクストも『鐘の鳴る島』『第五の書』『写本』とのちに呼ばれることになった三つのテクストから構成される。

そのため、「第五の書」は真作草稿説、断片草稿加筆説、偽作説、その中間の灰色説などが乱れとんできたのだが、やはり『ガルガンチュアとパンタグリュエル』の締めくくりの一巻とみなしたほうが、落ち着く。訳者の宮下も「中世の作品は、そもそも流動的なのである」と書いて、「第五の書」を切り取ったりはしなかった。

というわけで、話はまだまだ一貫バカすることになる。「第四の書」の島巡りの延長だ。あいかわらず種々雑多な島々をパンタグリュエル一行が訪れ、最後に北インドあたりとおぼしいランテルノワ国(提灯国)の港に着き、ついに念願の徳利明神(酒瓶神託所)のお告げに出会うというふうになっている。(★これらが『アラビアン・ナイト』やその中のシンドバッドを思わせるとしたら、諸君は中世的な知がわかっている。)

少しだけ紹介しておくと、島々には、たとえば鳥に変身させられたシティシーヌ族の「鐘の鳴る島」、たとえば島中に剣や槍が突き刺してあるフェルマン島(鉄器具島)、たとえばサイコロ賭博の悪魔が住むカサード島(淫痴奇島)、たとえば子供を喰らってわいろで暮らすシャフレ族が住むル・ギシェ島(獄門島)、たとえば単音節で会話をするエクロ島(木沓島)などがある。なかでランテルノワ国は、バッカスがついさきほどまで君臨していたのかと思わせる装飾に満ちていて、一行はどきどきしながら神託所に到達する。さしもの大航海もいよいよここが終着点なのだ。

一行が進んでいくと、そこには霊妙な泉がこんこんと湧き出ている。それは案の定、神酒である。パニュルジュが女性司祭の導きで泉に跪くと、神祇官バクブックが何か得体のしれないものを泉に投げこんだ。するとたちまち泉が沸騰し、聖なる徳利明神からの声が一言、聞こえてくる。それは「TRINCH」(トリンク)というふうに聞こえた。これが待ちに待ったモ・パノンフェ(御託宣)だった。おもわずパニュルジュはははーっと心から畏まり、一行もよろこんで連歌を巻いて、ついに目的を果たしたことを言祝いだ。

なんともあっけない幕切れだが、かくて全巻、めでたしめでたしでありました、というふうに終わるのだ。

鐘の鳴る島の主(右)

これでだいたいの筋書きを紹介したことになるのだが、さあ、それならこの猥雑で哄笑に満ちた大作は、いったい何を提示していたのかということだ。いろいろの解釈がされてきた。

一番多かったのは、エラスムスの思想同様のシニカルなユマニスム(人文主義)の結晶だというものだ。むろん、これで当たっていないわけはない。ペトラルカに始まったユマニスムは、かのボッカチオ、サルターティ、あるいはブラッチョリーニまたの名のイル・ポッジョと続き、ギリシア古代の古典的復活を次々にイタリアにもたらした。

そこに加えて一四五三年にビザンティン帝国が滅亡すると、多くのギリシア語写本が亡命ギリシア人によってヨーロッパ中心に入ってきた。とりわけイタリアのパドヴァ学派は、それまでの“宗教どっぷりの社会思索”からの脱却をはかり、アヴェロエスあたりを手掛かりにアリストテレスの本格的な注釈をやりだしたのである。ポンポナッツィやフィレンツェのマルシリオ・フィチーノの新プラトン主義が広まったのは、このときからだ。

こうしてピコ・デッラ・ミランドラが、マキアヴェリが、さらには多くの神秘主義者が登場し、これらがしだいに統合されてオランダのエラスムスの福音主義的で文芸共和国的なヴィジョンの実現と批判精神となり、それがまたイギリスのトマス・モアのユートピックなヴァーチャル・テクストの誕生につながっていった。

これらがフランスに流れこんできてフランソワ・ラブレーとなったことは明白だ。ラブレーがジャン・デュ・ベレー司教に従って二度にわたってローマを訪れていたことは、以上のユマニスムの流れがラブレーの魂の奥で再生されたということを物語る。(★このへんのこと、だいぶんはしょってしまったので、諸君はちゃんと勉学されたい。)

ラブレー(左)とエラスムス(右)

しかし、これだけならラブレーの「お尻大好き」や「メタファー洪水」の趣向は説明できない。ラブレーは「万能知」や「世界知」を求めてあらゆる学殖に目を注ぎ、実際に神学も文学も医学も法学もそうとうに極めたのだけれど、それらはラブレーがこれをお尻で裏返すためのものだったのだ。

では、どこに向かって裏返すのか。ここでラブレーが注目したのが中世の民衆文芸感覚だった。そこに何があったかといえば「笑い」があったのだ。時代は謹厳実直なキリスト教社会である。かんたんには笑えない。

そこでウンベルト・エーコは『薔薇の名前』(東京創元社)で「禁じられた笑いの正体」に言及してみせたのだが、あれはまだまだ知的なものだった。だが、ラブレーはもっと“民衆どっぷり”の笑いに、あらゆる学殖をほうりこんでみたらどうなるかと考えたのだ。それは民衆文芸的には、ファブリオ(コント)、ファルス(笑劇)、ソチ(茶番劇)といったものになるけれど、ラブレーがガルガンチュアとパンタグリュエルという二人の巨人に託したのは、もっともっと徹底的なものだったのだ。

その意義を求めようと研究したのがミハイル・バフチンの乾坤一擲『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』だったのである。バフチンはラブレーの笑いの狙いの起源を知りたかったのだ。だから、その解読を試みた。結論はこういうものだ。「ラブレーの小説は、世界文学史の中でも最も祝祭的な作品である。それは民衆の陽気な気分の本質そのものの具象化だった。それは後続する世紀のなかではしだいに忘れられていったもので、とくに十九世紀の文学世界を解釈する目ではとうてい解釈不可能なものとなったのである」。

『フランソワ・ラブレーの作品と中世ルネッサンスの民衆文化』(バフチン著)

まさに、そうだろう。ラブレーは祝祭やカーニバルの中世的混沌の只中に、古代ギリシア以来の学殖と、カトリシズムとプロテスタンティズムが分かれる以前のものとを、ぶちこんだのだ。それを十九世紀文学の目で解読しようとしてもできるはずがない。当然だ。二十世紀ならなおさらだ。(★バフチンについていずれ千夜千冊するので、ここはさらりと流しました。なお、最近ではマイケル・スクリーチの『ラブレー 笑いと叡智のルネサンス』(白水社)が充実だ。この人、タイモン・スクリーチのお父さんだ。)

しかしながら、ぼくにはラブレーの狙いがそこにあっただけとも思えない。いや、当初の時代社会に対する痛烈な批判精神の拠点や作品構造的な狙いはそこにあったのだろうけれど、作品のなかであらわす趣向はそれだけではなかったはずである。そこにはルネサンスを超えたバロックさえ見据えた「数寄の手法」を乱舞させたいという意図もあったのではないかと思っている。

それは何だったかといえば、言葉を徹底編集することで生じる「内爆する複雑系」「多義性のクレオド(分化の道筋)の位相転換装置」とでもいうものなのである。いやいや、このことはここではあまり説明するのは控えよう。そういう気分で今夜の古稀を迎えたわけではないからだ。(★あいすみません。)

かくて今夜のラブレー探索は、探索なんてするというより(★まったく探索しませんでしたね)、ラブレーの「深層暴走癖」という当体全是に至るのだ。ぼくが書きたかったことも、つまりはそこなのだ。(★あいすみません。)では。

⊕ガルガンチュアとパンタグリュエル(全5冊)⊕

∃ 著者:フランソワ・ラブレー

∃ 訳者:宮下志朗

∃ 発行者:菊池明朗

∃ 発行所:株式会社筑摩書房

∃ 装幀者:安野光雅

∃ 装丁:神田昇和

∃ 装画:ギュスターヴ・ドレ筆

⊂ 2005年1月10日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 〈1〉 ガルガンチュア

∈ 〈2〉 パンタグリュエル

∈ 〈3〉 第三の書

∈ 〈4〉 第四の書

∈ 〈5〉 第五の書

∈ 解説

⊗ 著者略歴 ⊗

フランソワ・ラブレー

(1483?−1553)フランスの作家・医師。モンテーニュとともに16世紀フランスを代表する文学者。トゥーレーヌ地方シノンに、弁護士の末子として生まれる。フランチェスコ会修道院に修道士として起居し、哲学・神学を学ぶかたわらギリシャ語を独習。1528年ごろパリに上る。30年秋、モンプリエ大学医学部に登録。32年にリヨン市立病院に勤務、医師・古典学者として第一歩を踏み出す。