呉竹の根岸の里や松飾り。子規。

いつもの正月。いつもの松飾り。いつもの雑煮。

あけましておめでとう。

屠蘇気分はもうなくなっているだろうけれど、

今夜は正月の漆重箱などにかこつけて、

柳宗悦の民藝コレクションの極上を

少々案内することにした。

ぼくの正月の具合は、といえば、

初夢の思ひしことを見ざりける。子規。

正月になると何もしたくなくなるのだが、戸棚や木箱に入っていた重箱や塗物の椀や配膳盆などを埃を払って出して、これでお雑煮やお節料理をいただくことだけは続いている。

とはいえ、どこの家でもそうかもしれないが、これは母が長年にわたってしてきたことを次世代のぼくが引き継いでいるまでのこと、今年は八雲茶寮の緒方慎一郎君から丁寧で上等な白木お重の詰合わせが届けられたので、ずいぶん充実した三が日になったけれど、例年は母の手料理に近い味付けのものを重箱に詰めてきた。

その漆の重箱も古いものではない。「明るいナショナル」のコマーシャルが流れていた昭和30年代くらいのもの、日本のなんでもかんでもが蛍光灯に照らされた時期のものだ。それに、わが家の多少は高価だったかもしれない骨董類や道具類の大半は、父が亡くなってほとんど処分してしまっている。母はとても質素で“始末な人”なので、その後の日々に目立った家具や道具をまったく加えなかった。

だからぼくが母から引き継いだのは仏壇などをべつにすると、市井の生活まわりのものばかりで、それも父とは逆に母には骨董趣味はなかったので、シンプルな生活雑器だけが手元に残ったのである。

ところで昭和の京都には、「げてもの」や「がらくた」や「はんぱもの」を見くびる風潮があった。「ほんまもん」がわかっているわけではないのだが、ややこしいものには手を出さない。「なんや、けったいやな」と蔑んでいる。

京都人にありがちな一種の気取りなのである。値段がしっかりしたものだとわかると、しゃあしゃあと「よろしおすなあ」と言う。そのくせ審美眼があるわけではないのだ。これ、今日の京都人のモンダイでもある。

が、子供はそうはいかない。変なものこそが、すばらしい。子供には意味不明な「がらくた」が宝物になる。

小学校4年半ばから中京の町屋に引っ越した。そこは高倉通り押小路下ルというところで、柊町という町名がついていた。高倉通りも御池通りもまだ舗装されていない頃だ。ぼくはそこから烏丸二条までランドセルをしょって歩き、市電に乗って烏丸松原で降り、そこから以前は祇園祭の鉾巡行をしていた松原通りを新町の角まで行って、灰色の校舎の修徳小学校に通っていた。

中学になると、今度は御池通りを越えて姉小路の安物校舎の初音中学に通う。毎日、道の石ころを一つ決めて、そいつをちょっとずつ蹴りながら通学したものだ。

その高倉押小路のごく近くに、店の内外いっぱいに珍奇ながらくたばかりが所狭しと詰め込んであるごちゃごちゃした古道具屋があった。表に「げてものや」という看板が出ていた。

げ・て・も・の・や。天狗の面や大きな籠や変な絵馬などが無造作に吊ってあったので、子供心に興味津々だったのだが、母はそこを通りすぎるときにはぼくの手を引っ張った。だからいつも「店先」しか見たことがなかった。子供の胸にはそういう禁断の「店先」がいっぱいたまっているものなのだ。

結局、京都に住んでいる時期には一度も中へは入れなかった。長じて京都を訪れるようになって、やっと念願の「げてもの」の数々をとくと眺めたが、夥しい数のがらくたに買いたいものはなかったのに、それがかえって心やさしくも嬉しい気分にさせてくれた。

ずっとのち、当時売れっ子の女優の范文雀(はんぶんじゃく)に頼まれて彼女の写真集を編集構成することになったとき、映画監督の深作欣二さんをこの店に呼んで撮影をした。深作監督も「ふーん、こんなとこ、あったんやな」と懐かしそうだった。『CAMP』(工作舎)という写真集になっている。戸田ツトム君の単行本デザインのデビュー作だ。

『仁義なき戦い』の監督と美しい女優を組み合わせるショットには、立派な店や道具屋よりも「げてものや」がいいだろうと思ったからだった。その深作さんも范さんも、いまはいない。

范文雀写真集『CAMP』(工作舎、1976年)

当時の広告には「一女優の百変化 キャンピーな写真実験室」というコピーがついた。

さて、柳宗悦(427夜)は自分のコレクションは「下手もの」ばかりだと言っていた。これは自負である。それは子供心の「げてもの」ではなく、大人心の真剣勝負の「下手もの」だった。「上手」(じょうず)をめざしたアーティストやクリエイター気取りの作品ではなく、日々の生活のために職人が手掛けたものたちという意味だった。

柳の「下手もの」は、柳の強靭な本心からくる選抜である。卓抜である。大正15年の日本民藝美術館の設立趣旨に、「日本が独創的日本たる事を最も著しく示しているのは、此下手ものの領域に於いてであろう」とある。

「下手もの」はやがて「民藝」という総称に次々に呑まれていったが、そういう言いっぷりには「無相の美」「用の美」「粗相の美」を独自に偏愛した柳たちの絶対的な自信があった。なぜ、柳・富本憲吉・河井寛次郎・浜田庄司たちが自信と自負をもってそういう表現を採ったかということについては、ずいぶん前に千夜千冊したので、また『日本数寄』(ちくま学芸文庫)などにもいろいろ書いてきたことなので、ここでは触れない。

いま言っておきたいのは、柳たちが選抜した「下手もの」や「民藝」の発見のプロセスと、生活用具にひそむ美を引き出してみせた集中力と感覚には、日本文化史の流れの全体から見ても、画期的な決定(けつじょう)感覚が傾注されていたということ、そのことだ。

それは、たとえば室町の同朋衆の選定力、利休好みなどの趣向力、蔦屋重三郎らの浮世をめぐる目利き力、平賀源内に始まる物産評定力、松平不昧などの道具選びの感覚力にくらべても、いささかの遜色のない、きわめて秀抜なものだった。

いや、柳たちが「工藝」などの雑誌を通してそれをリアルタイムに思想化していったという点では、藤原文化時代の歌論の役割や仁斎・徂徠にはじまる“儒の日本”に匹敵するとも言うべき“価値づくり”だった。柳たちは「もの」を選んだだけでなく、価値観をつくりあげたのだ。

それなのに、こんなところでついでに文句を言うのはお門違いだろうが、たとえば子安宜邦が監修した『日本思想史辞典』に「民芸」や「柳宗悦」の項目がないのはひどい落ち度だったのである。

まあ、そんなことはいまはさておいて、今夜は柳宗悦にかこつけて正月らしい「もの好み」を遊びたい。

新たに日本民藝館の館長になったインダストリアル・デザイナー深澤直人君への激励も兼ねて、柳が収集した逸品の数々から、ぼくが気にいっているものの幾つかを掲げてみることにする。いずれもまことに美しいものばかりだ。ちなみに日本民藝館に行ったことのない諸君は、今年こそ半日をさいてゆっくり訪れてみることだ。

以下、図版番号とともに写真をお目にかけるので、日本および韓国の常民の正月、そこに黙々と寄与しつづけた職人たちの手技を思い浮かべて、ウェブ上鑑賞されたい。

図01「石偶」(せきぐう)。ぼくは、これが古代陸奥(みちのく)の産物であること、それを柳に贈ったのが芹沢銈介だったというところに注目してきた。岩手県に出土した縄文期の偶像だが、これは土偶でなく石偶なのである。正面よりも裏面の静かな渦エネルギーに驚かされる。

図02「箔置三蓋菱文片口」(はくおき・さんがいびしもん・かたくち)。これは民芸というより陸奥の日々の栄華を残響させている。いまでも東北には「酒上」(ひあげ)というハレの祝儀につかわれる酒器があるのだが、これはそれである。古道具業界では「浄法寺」系の漆器という。二つとも内朱外黒の片口で、右のほうの片口は切箔押しのみで、高台(こうだい)に鱗文(うろこもん)を回したのがおもしろい。浄法寺ものは今後も見逃せない。

図03「朱漆方位文盆」(しゅぬりほういもん・ぼん)。いまは誰もが方位を気にしなくなったが、かつては万事が「方位取り」から始まった。「方違え」(かたたがえ)もやった。そのため祭儀には「方位盆」というものが用意され、祭司たちはこれをもとに挙式に当たったものだった。これは一尺ほどの盆で黒縁がいい。GPSが日常化している世の中では、方位なんてもはや無用の長物であるが、それゆえにこそいとおしい。

図04「志野粟文平鉢」(しの・あわもん・ひらばち)。美濃、桃山。ぼくの古美術観は、仏像を除くと志野・黄瀬戸から始まった。しかししばらくするとそれほど優品が多くないことがわかって、別のものに転じていった。けれども、こういう志野(しの)にはときにハッとさせられる。絵志野は草花文様が多く、絵柄よりも風合いや色合いに魅せられることが多いのだが、この志野には絵柄と焼き具合がともに、志野を欺く“破志野”ともいうべきものがあって、そこがハッとさせられるのである。

図05「流釉蝋燭徳利」(ながしゆう・ろうそくとくり)。丹波である。丹波はいつも一瞥して丹波であることを主張する。そのくせ丹波は総じて屈託がない。この徳利に関しては、いまではこういう流釉(ながしゆう)の蝋燭徳利めいたものがいくらでも出回るようになっているのだが、あらためてこの垂文(たれもん)の出来がいいことを感じた。やはり柳の目は怖い。

図06「赤絵梅雪持笹文角筥」(あかえうめ・ゆきもちささもん・かくはこ)。江戸中期、有田。女性用の化粧入れだろうか。柿右衛門手の赤絵が可憐で粋である。柳は「純和風の赤絵」とはこういうものだと書いた。

図07「染付山水文大鉢」(そめつけ・さんすいもんおおばち)。50センチ近い伊万里。やはりこの手の染付山水なら伊万里なのである。「東洋ならではの絵付。詩情があって尽きぬ妙味」と柳は感想を綴っていたが、中国の絵皿や壷の山水にくらべると、残念ながら本邦の染付山水の景色は劣る。そこに相阿弥や等伯がいないのだ。だいたい最近の職人は絵付がめっぽうへたくそだ。

図08「鉄釉白流三耳茶壷」(てつゆうしろながし・さんじちゃつぼ)。熊本の小代(しょうだい)の叩き造り。紐状の土を積んで鉄地を拵え、そこへ自在な白流しをほどこした。柳が「技と材料と心の持ち方の見事な結合」と激賞したように、なかなかこうした溶融感のものは少ない。

図09「黒釉貼付牡丹唐草文壷」(こくゆうはりつけぼたんからくさもん・つぼ)。薩摩といえば白薩摩だというなか、黒釉陶器は「黒もん」と過小評価されていた。そこを柳はむしろ日用雑器扱いの「黒もん」に着目した。いまや苗代川(なえしろがわ)の代表作。

図10「船箪笥・懸硯」(ふなだんす・かけすずり)。おなじみの船箪笥。これは銭屋五兵衛の時代を思わせる縦横50センチほどの圧倒的な船箪笥だ。三国か佐渡の小木(おぎ)か酒田の職人のものだろう。一カ所の継ぎ目はあるものの、こんなふうに一枚板の彫抜きに全面金具をほどこした懸硯(かけすずり)はめずらしい。ちなみに船箪笥の凄みを見いだしたのは河井寛次郎(5夜)である。これに柳がぞっこんとなり、晩年は一冊の船箪笥本をまとめた。

図11「御店机」(おたなづくえ)。ぼくはこの手の長めのプロポーションにめっぽう弱い。床几やベンチも細長いほうが好きだ。この机は、おそらく関西の商家で帳付けなどに使っていたものであろう。悔しいけれど、わが家にはこういうものはなかった。せいぜい二月堂だった。引き手にあえて頑丈な座金(ざがね)を付けてある。このアンバランスが、またいい。

図12「三方」(さんぽう)。ひょっとするとぼくは三方のデザインを日本意匠のベスト5に入れるかもしれない。それほど大好きな格好だ。鏡餅や月見団子が似合うだけじゃない。何を置いても完璧な受けをしてくれる。この三方には上部受け、宝珠刳り貫きの縁、高台端などに紅柄(べんがら)が塗られていて重厚な趣を加えているが、むろん白木の三方自体がすばらしい意匠なのである。

図13「真鍮燭台」(しんちゅうしょくだい)。なんともいえない工夫の美だ。柱は三日月ふうの曲がり把手、蝋燭の立皿の下に挟み掛けを作り、芯の滓入れに半蓋があしらわれているのが憎い。「実に要訣を得た構造だと云える。各が形の美しさに参与して少しの無駄もない」と柳は書いている。

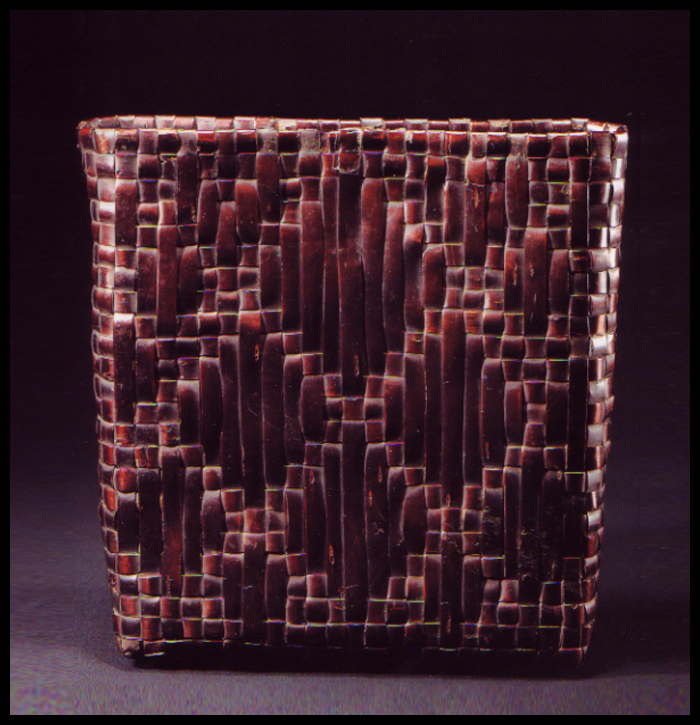

図14「仏花器」(ぶっかき)。古来、鉄器には引き寄せる力がある。ただし何でもいいというわけではない。どこかが人間人形のような引き込みの形をもっているべきだ。これは仏花器だが、鋳込みのときの跡を筋紋にして、まるで竹を編んだときの要の筋に守られているような柔らかさを見せている。そこへざっくりと天正四年の寄進刻印、西教寺の刻印。西教寺は近江の寺である。異才の花師、川瀬敏郎に花を活けさせたい。

図15「手押文湯釜」(ておしもんゆがま)。これはピカソか岡本太郎だ。手形文を付けた鉄釜など、これ以外に見たことがない。しかもざくっとその造形をほどこした。それも胴体の立派と鎖縒(くさりより)の持ち手の細めの絞り込みがあってのことだった。

図16「筍籠」(たけのこかご)。日本は「竹取の翁の国」である。以来、木地師(きじし)とともに竹工師は日本の山野をノマドに動いてきた。中世以降、その細工と農事や猟事が結び付いてさまざまな編み竹の至芸と曲芸をもたらしてきた。図16は筍採集のための持ち運び用の籠で、足に特徴がある。山道を感じさせる。補強のための工夫も欠かさない。

図17「餌畚」(えふご)。鷹狩で鷹匠が携行した籠で、ここに獲物を入れた。畚(ふご)という。まことに心憎い組み合わせ造形だ。桃山期のけっこう早期から茶人が好み、しばしば花入れに用いた。「この組み合わせ方は竹細工として完璧なものと称えられてよい」と柳も褒めちぎった。

図18「背負籠」(しょいかご)。飛騨の背負籠。樺の皮を使っている。職人たちはそれを山桜と言った。樺細工は秋田の角館(かくのだて)のものが有名だが、この飛騨の柔らかい全面性も得難い。

図19「自在横木」(じざいよこぎ)。農家では囲炉裏スペースが生活の中心である。そこには自在鉤が堂々と吊るされて、鍋や釜が日々の糧をたぎらせる。その自在鉤には横木がついていて、高さによって火の加減が調整できる。小猿鉤とも言われた。紋様には吉祥や水に因んだものが多いのだが、ちょっと凝ると熨斗(のし)や扇子になった。

図20「自在掛・大黒恵比須」(じざいかけ)。自在掛は自在鉤を天井とのあいだで支える。北陸に多い。それがいつしか農家の守り神として大事にされ、家人は代々これを磨き込んだ。この写真は屋根ふうのものを付けているのが大黒さまで、腰が曲がっているのが恵比須さま。ここまで抽象化された大黒・恵比須はあるまい。

図21「盛付椀」(もりつけわん)。子細はわからないが、魚肉を盛り付けたのであろう。日本にはこのような舟形の容器が実にいろいろある。そもそもお造りや寿司を盛り付けた器はすべて「ふね」なのだ。金比羅ふねふね、追い手に帆かけて、修羅しゅしゅしゅ‥‥。これ、すばらしいラップである。

図22「腰蓑」(こしみの)。岩手遠野の蓑。腰帯に色糸で矢絣(やがすり)と石畳を巧みに模様化している。下に垂れるのは「尾」(しぱ)で、科の木の内皮を多重に垂らす。蓑の文化史は日本の文化人類学の原点になるべきものである。

図23「十二角面取火鉢」(じゅうにかくめんとりひばち)。ここからは朝鮮民芸のコレクションになる。まず石彫による石火鉢。女たちの布仕事のための鏝(こて)を温める手元火鉢だ。それゆえか削りに体温がある。柳は「穏やかでいて痩せていない」「飾りはないが、飾り以上に美しい」と評した。

図24「石鍋」(いしなべ)。李朝の造形は慌てていない。奇を衒わない。そこが時がたつにつれ、ものを言う。竈(かまど)の火に掛けて時代を超えてきた泰然自若を感じる。

図25「石彫油注」(せきちょうあぶらさし)。わずか11センチほどの注入器だが、ゆるぎない。柳はこういう造形を見て、李朝はあえて漢代にとどまることを選んだかのようだという感想をもった。日本でいえば須恵器(すえき)にとどまっているのである。晩年の白洲正子(893夜)はそこに気付いたようだ。

図26「染付草花文大壷」(そめつけそうかもん・おおつぼ)。李朝の白磁の壷の美は、残念ながら日本にはない。呉須(ごす)による染付も抑えがよく効いている。この写真はうしろ正面だが、柳はそこに興趣を感じたのだという。ぼくは絵柄を切る線と文字の配置の具合に関心がある。

図27「染付草花文壷」(そめつけ・そうかもんつぼ)。実は李朝の窯には中国からの呉須があまり入ってきていなかった。そのため、省筆による染付にならざるをえず、それが李朝白磁の染付を独自の味にしたという説がある。そういうこともあったのだろうが、これは白を好んだ李朝の「無」であり「粋」だったのだ。詳しくは1188夜を読んでほしい。

図28「白磁大壷」(はくじおおつぼ)。日本民藝館には昔から二つの李朝白磁の大壷があって、「いずれ菖蒲(あやめ)か杜若(かきつばた)」と言われてきた。いずれもゆるやかな歪みがあって、見飽きない。微妙なアシンメトリーなのだ。先日、ぼくは5年ぶりに大阪の東洋陶磁博物館でたっぷり宋代の白磁と李朝の白磁を見たが、残念ながらこの柳コレクションの古拙の味はなかった。

図29「白磁鎬手瓶」(はくじしのぎでびん)。これもなかなかの妙な味だ。ぐるりと回り下ろした鎬文(しのぎもん)が斜めに流れて、辻褄を合わせている。まさに「下手もの」なのだが、捨て難い。

図30「白磁角型祭器」(はくじ・かくがたさいき)。柳とぼくが違うところは、ぼくのほうが祭事や祭器に興味をもっているということだろうと思う。柳宗悦も十分に宗教的な人物で、とくに晩年は浄土教や妙好人に惹かれていたけれど、それはやはり素朴な信仰を前提にしていた。ぼくは「祭りのデザイン」は素朴であるとはかぎらないと考える。「祝」「呪」「祈」はかなり斬新な造形を生む。バサラもつくる。しかしそれはそれ、やはりのこと、この純白の19センチ正方の祭器は溜息が洩れるほどに清楚で美しい。

図31「山道文深鉢」(やまみちもん・ふかばち)。李朝16世紀のものなので、日本なら桃山だ。これは鋸歯状のギザギザで三本の線彫りによる山道文をあしらった深鉢。内側には印花で押し文をつけ、その上に白泥を刷毛で塗っているが、これは無用だった。山の深みにしてほしかった。

図32「刷毛目碗」(はけめわん)。茶碗だ。柳は刷毛目は誰でもできそうだが、この茶碗ほどの淡々とした調子のものは少ないと書いていたが、それはどうか。半泥子(1179夜)をはじめ、日本のほうが刷毛目はうまい。

図33「厨子」(ずし)。李朝の家具は一応のところを見ると、それ以上の魅力には達してくれない。類型が過ぎるのだ。今日の日本の民芸調家具に退屈するのと同じだ。ただし、この厨子はおもしろい。ここには「儒」がある。

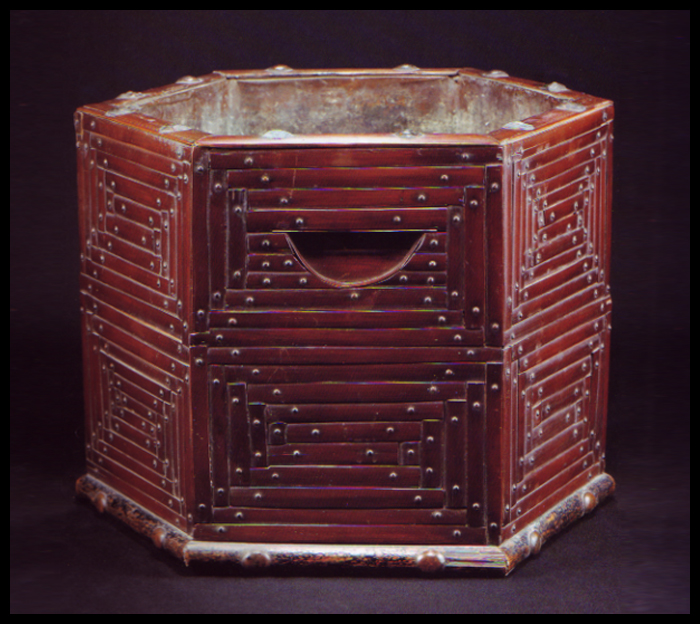

図34「竹貼六角火鉢」(たけばりろっかくひばち)。割り竹を六面に貼り付けて、装飾を兼ねた化粧板にするという凝り様である。まるで木琴火鉢。上部に覗く内側が赤銅なのは火鉢に多い。ぼくの家にも赤銅を貼りまわした木製の角火鉢があって、父がいつもそこに手をかざしていた。

図35「木彫鎬手片口」(もくちょうしのぎで・かたくち)。胴体から口までを刳り貫いている。このぼんやりした味が朝鮮工人の仕事なのだ。日本の職人はこういうぼんやりしたことはしない。鎬手(しのぎで)にしても、もっと突っ込む。

図36「膳」(ぜん)。日本ではこういうものを高坏(たかつき)とか菓子盆といって、膳とは言わないのだが、朝鮮では「小盤」(ソバン)という。轆轤挽きの持ち味が懐かしい。

図37「竹貼箱」(たけばりはこ)。ぼくは子供の頃から筆箱や筆入れに目がない。なかなか気に入るものには出会えないけれど、筆記用具の塒(ねぐら)はおろそかにしたくないのだ。この図37は33センチある。筆入れかどうかはわからないが、側面に竹筒を他の部分に木の板を用いてこれを合わせ、そこに真鍮金具をなじませている。蓋が観音開きであるのもめずらしい。

図38「青呉須ウイグル文大皿」(あおごすウイグルもんおおざら)。これは中国のもので、福建省の窯の大皿。柳の中国骨董のコレクションはそれほどではなかった。ぼくはあまり感心したことがない。ここに大皿を紹介したのはウイグル文字を扱っているからで、こういうものこそもっと見たかった。総じて、乾山(けんざん)や魯山人(47夜)などを除くと、日本の工芸は文字に疎すぎる。もっと文字をデザインしなさい。

図39「長衣」(ちょうい)。台湾の衣裳。少数民族ピンプー族の定番のような長衣。苧麻(ちょま)の赤糸・黄糸をベースにところどころに白い貝珠を小さく留めている。人体そのままを衣料化し、そこにハレの気分を加えたものであったろう。それにしても世界中の少数民族に段だら模様が共通するのはなぜなのか。

図40「竹製戸棚」(ちくせいとだな)。昭和初期の台湾家具。この竹組み竹編みからは少し東南アジアの風を感じるかもしれないが、実はずっと独特だ。そもそも真竹・孟宗竹など複数の竹を組むのは、バンブー一本槍の東南アジアとは異なる。脚が開き、胸に柔らかい彎曲を見せているところ、上二段と下段の律動の違いが巧みなのである。

⊕用の美(上・下)⊕

∃ 監修:日本民藝館(にほんみんげいかん)

∃ 撮影:藤森武(ふじもりたけし)

∃ 発行人:竹間勉

∃ 発行:株式会社 世界文化社

∃ 印刷:凸版印刷株式会社

∃ 製本:凸版印刷株式会社

⊂ 2008年6月25日 初版第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈∈∈ 上巻

∈∈ 柳宗悦の信念

∈∈ 柳宗悦の眼

∈ 第一章 器 櫻庭良子

∈ 第二章 家具・調度 村上豊隆

∈ 第三章 衣・裂ほか 石川りえ

∈ 第四章 彫刻・絵画ほか 白土慎太郎

∈∈ 日本民藝館案内

∈∈ 年譜・柳宗悦 民藝と生きた生涯

∈∈ “デザイナー”柳宗悦と向き合う 藤森武

∈∈∈ 下巻

∈∈ 柳宗悦の情熱

∈∈ 広く海外に向けられた柳の眼 尾久彰三

∈ 第一章 李朝 尾久彰三

∈ 第二章 中国 田中雍子

∈ 第三章 西洋 杉山享司

∈∈ 日本民藝館案内

∈∈ 年譜・柳宗悦 民藝と生きた生涯

∈∈ 柳の「目」と「心」を感じてほしい 藤森武

⊗ 監修略歴 ⊗

日本民藝館(にほんみんげいかん)

「民藝」という新しい美の概念の普及と「美の生活化」を目指す民藝運動の本拠地として、1926年に柳宗悦(1889~1961)らにより企画され、1936年に開設された。「民藝品の蒐集や保管」「民藝に関する調査研究」「民藝思想の普及」「展覧会」を主たる仕事として活動している。初代館長には柳宗悦が就任し、二代目は陶芸家の濱田庄司(1894-1978)、三代目は宗悦の長男でプロダクトデザイナーの柳宗理(1915-2011)、四代目は実業家の小林陽太郎、そして現在はプロダクトデザイナーの深澤直人が館長職を継いでいる。