天皇家でも王家でもなく「王氏」。

春日氏でも藤原氏でもなく「源氏」。

いったい「源氏」とはどういう一族なのか。

それとも何か特別の称号力をもった系譜なのか。

ここに浮上してくるのが

「氏長者」という格別な位取りだ。

この「源氏」をめぐる興味津々の謎を追って、

岡野友彦が新たな謎解きに挑んだ。

自由に空想の翼を広げてほしい。

光源氏のモデルにはいくつかの説があるが、嵯峨源氏の源融(みなもとのとおる)や醍醐源氏の源高明(みなもとのたかあきら)あたりがモデルだったろうという説が有力だ。

しかし光源氏は本名ではない。こんな名前は『源氏物語』(1569夜)には出てこない。物語では桐壺帝の第二皇子であることは明かされているものの、幼少からあまりに美しいので「光る君」と呼ばれていただけで、ほんとうの姓名は記述されていない。

母の桐壺の更衣は3歳で亡くなった。不憫に思った桐壺帝は「光る君」を皇位につけるべく東宮(皇太子)にしようとするのだが、実家の後援がないことや高麗の相人に人相を占わせたところ、帝王の相はあるけれど「光る君が皇位につくと国が乱れる」との予言があったことなどに逡巡し、あえて臣籍を降下をさせて「源氏」の姓を与えたのである。

ということは、光源氏には「源の某」といった名があったはずなのだ。ところが、物語にはそれが伏せられている。ちなみに第一皇子は右大臣家の弘徽殿の女房がもうけて、その援助よろしきを得て、のちの朱雀帝になった。

それにしても、なぜ光源氏は姓名を明示されなかったのか。何か憚るところがあったのか。なぜ桐壺帝は「源氏」名をもって臣籍降下させたのか。

謎めく問題のカギを握るのは源氏姓が下賜されたというところにひそんでいる。それを考えるには、そもそも当時の日本の姓名観や氏姓観とはどういうものだったかを少々ながら知る必要がある。

「源氏物語五十四帖 空蝉」(歌川広重画)

人妻である空蝉の寝室に忍び込んむ源氏。『源氏物語』の中で、彼には名前がなかった。

菅原道真はスガワラのミチザネ、平清盛はタイラのキヨモリ、源頼朝はミナモトのヨリトモと読む。タイラキヨモリとかミナモトヨリトモとは言わない。なぜか、みんな「の」が入っている。

この「の」は何なのか。一方、新田義貞、織田信長、徳川家康には「の」が入らない。オダのノブナガとかトクガワのイエヤスとは言わない。藤原定家は正確にはフジワラのテイカであって、ついでにいえば藤原紀香はフジワラのノリカではない。しかし賀茂真淵はカモマブチではなくカモのマブチで、本居宣長はモトオリノリナガなのだ。

この話、どうでもいいようことに見えて、そうではない。何かを暗示しているように思われる。よくよく見ると、源・平・藤原・菅原に「の」がついていて、新田・織田・徳川には「の」がつかないことがわかる。ここには何かのルールがひそんでいるはずなのだ。

実はこのことには、日本の天皇や将軍をどのように見るかという大問題に発展するタネが孕んでいる。源や賀茂に「の」がついていることが重要なのだ。本書はそのことに介入しためずらしい本だった。

本書の著者はもともとは江戸東京博物館の資料研究に携わっていた。そういう経緯もあって前著には『家康はなぜ江戸を選んだか』(教育出版)がある。

この本では、秀吉と家康のあいだに江戸開府に関する何らかの“密約”のようなものがあったかどうかをめぐりつつ、家康が征夷大将軍になったについては、どれほどに「日本国王」を意識していたのかという問いが、何度か投げかけられていた。実は家康は、三河守の任官のときには藤原姓を名のり、天正末期には新田系の源氏に改姓しているのである。

一方、この著者は「久我一族」の研究者としても知られるのだが、その久我家も久我通基のときに「源氏長者宣旨」の通達をもらっていた。

詳しいことは省くけれど、著者はこのように、日本の公家や武家がどのようにレガリアやロイヤルティを得たり継承するのかという、そういう“暗黙のルール”に関心を寄せてきた研究者なのである。本書のタイトルの『源氏と日本国王』には、そういう研究の背景が生きている。

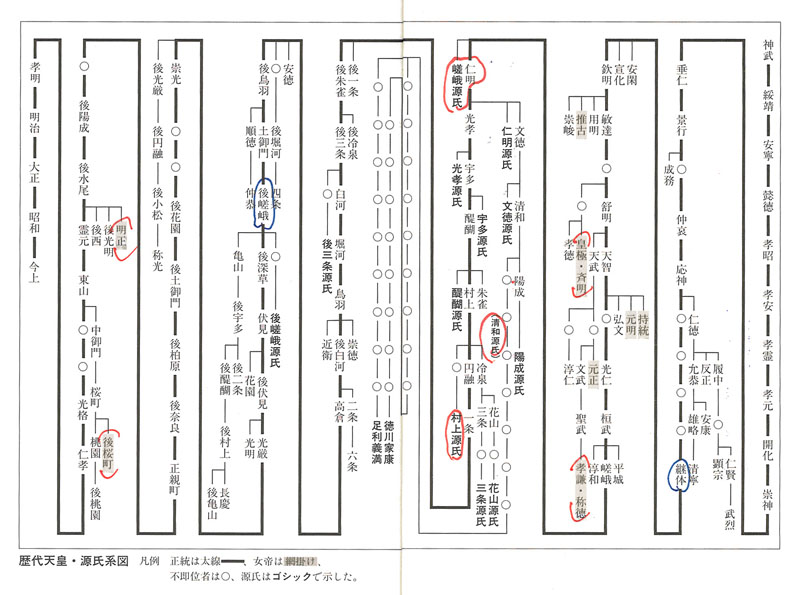

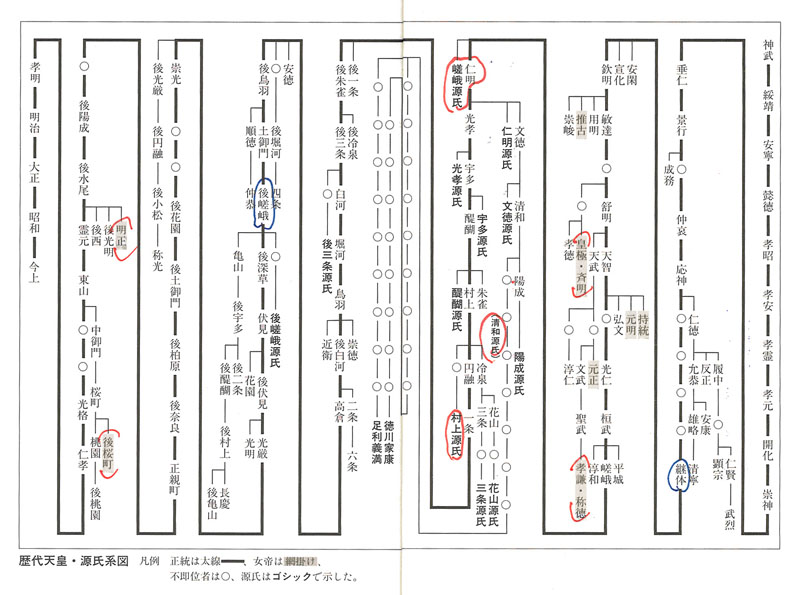

歴代天皇の源氏系図(本書より)

さて、日本社会は姓名観については、いったいどんな観念や価値観をもってきたのだろうか。一言でいえば、日本は長らくハンコ社会だったのだ。その後は名刺社会でもあった。

ぼくの机の抽斗の中にも、ふだんはめったに使わない幾つものハンコが入っている。そのうちカード決済が広まって、最近はその場でのサインを要求されることが多くなったけれど、かなり長いあいだはハンコ万能だった。

そのハンコは実印と住所付きのスタンプ判以外のほとんどが、たいてい苗字だけのハンコになっている。シャチハタの三文判がその典型だ。つまり日本はどうやら苗字社会なのである。どこかの窓口で名前を呼ばれるときも、ほとんどの場合が「松岡さん」だ。親しい者か親しみをこめられるときだけ「セイゴオさん」と呼ばれる。苗字が一般的な顔なのだ。ハンコ万能ということは、苗字万能ということなのである。

日本人の名前は「姓名」でできている(と思っている)。松岡が姓で、正剛が名だ。かつ、われわれは苗字が「姓」のことだ(と思っている)。ところが、姓と苗字は歴史的には別のものだった。話はそこから始まっていく。

姓はもともとはカバネだった。カバネは官許された「臣」「連」「朝臣」「宿禰」というふうに、氏(うじ)のランク付けをあらわしていた。その代表がいわゆる「八胤(やくさ)の姓」だ。

古代では、このカバネと氏名(うじな)とを、「蘇我大臣(そがのおおきみ)」「物部大廉(もののべのおおむらじ)」「藤原朝臣」(ふじわらのあそん)というふうにセットにしていた。氏と名のあいだは「の」でつながれた。

一方、カバネを与えられていない者たちで、名前をもとうとすれば、「春日」「日下部」「采女」「馬飼」というふうに呼称した。こちらは同じ「姓」でもカバネではなく、セイあるいはショウとみなされた。

以上のことをまとめると、当初の姓は天皇が上から与える公式の名前で、苗字は私称だったのである。また平安時代以降の姓は父系的な血縁原理によって継承され、同系の氏人はみんな同姓であったのに対して、苗字のほうは「家」という社会組織をあらわしていた。これが明治直前の徳川社会まで続いたわけなのだ。

たとえば秀吉は「木下」「羽柴」が苗字であった。しかしその姓は、天正10年に本能寺で没したときの信長が「平信長」であったことを承けて、初めて「平秀吉」となり、ついで天正13年の関白任官に際して「藤原秀吉」を名のり、その翌年に豊臣姓を賜って「豊臣秀吉」になった。秀吉は「平→藤原→豊臣」と改姓したわけだが、そのあいだ苗字はずっと羽柴だったのである。

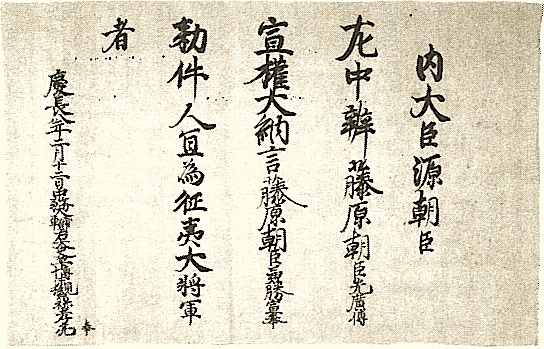

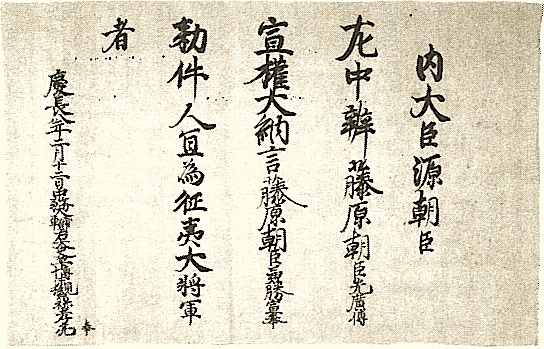

家康への征夷大将軍宣旨文

1行目に「源」と記されている。家康は、当初「藤原」の「氏」を名乗ったが、征夷大将軍になる際に「清和源氏」を名乗るようになったとされる。

それなら、われわれがカバネやショウとしての姓よりも苗字を重視するようになったのはどうしてかというと、他の多くの事柄や改変がそうであったように文明開化と近代国家のせいだった。グローバル・モダニズムのせいだった。

明治4年に「今後は位記・官記をはじめとする公文書に姓を除き苗字を用いるべし」という通達が出回り、明治8年には「苗字必称令」が公布されたのだ。これで、これまでの「姓」は「苗字」に統括された。実際には政府も姓と苗字を混同させていたけれど、そんことはおかまいなしだった。

こうして太陽暦やメートル法やヨコ型紙幣と同じように、日本人は苗字を呼び合うハンコ社会になったのだ。

舞台『身毒丸』のワンシーン

ハンコの顔をした人々が踊る。演出は蜷川幸雄。

そこで、いよいよ源氏の問題である。いったい源氏という氏族はどのように生まれ、継承されていったのか。

源氏の誕生は嵯峨天皇による賜姓が始まりだ。嵯峨天皇は精力絶倫で50人もの皇子と皇女を生んだため、皇族経済をこのまま続行することが難しくなった。そこでそのうちの32人に「源」の姓を与えて臣籍に降下させることにした。

リストラである。リストラではあるが、これはあくまで皇族経済事情のためで、その尊厳はかえって維持された。この瞬間に「源氏」という氏が世の中に誕生したのだった。

そもそも「氏」は父系的な出自集団にルーツがあって、祖先をたどればたいていは単一の祖先集団に行きつくはずである。蘇我氏は蘇我稲目が、大伴氏は大伴室屋が、藤原氏は藤原鎌足がルーツにあたる。それは皇親賜姓氏族でも同じことで、橘氏なら三野王が、文室氏ならば長親王が単一の祖先にあたっていた。

ところがこのたびの源氏賜姓は嵯峨天皇に発したとはいえ、一挙に30以上もの系譜を派生させ、その系譜の一員ならば皇族の流れをくむ者となり、そこに新たな親が出現して分岐がおこっても、すなわち仁明天皇が親になった仁明源氏やそれぞれ親天皇の異なって生まれた清和源氏・宇多源氏・村上源氏なども、それらはすべからく源氏に属する者であるということになったのだ。

こうなると源氏は准皇族でありながら、もうひとつの冠をもつことになる。それは「氏長者」(氏の長者)という冠だった。桐壺帝が「光る君」に源氏を賜姓したのも、このためだったかと思われる。

嵯峨天皇

史上初の大規模な「皇族リストラ」に用いられた手段が、「源氏賜姓」だった。

氏長者とは、古代の氏上(うじのかみ)の系譜を引く氏の統率者のことで、氏寺や氏社の祭祀、大学別曹や氏院の管理、氏爵(うじのしゃく)の推挙などを管掌した。大伴・高階・中臣・忌部・卜部・越智・菅原・和気などは氏長者によって管轄されている。

源氏の君たちはそのような氏長者とも認められたのである。そうなると、源氏には氏神をもつという新たな系譜が加わることになる。

候補に上がったのが清和天皇期に創建された石清水八幡宮だった。折から清和源氏の源義家がその石清水八幡宮で元服したこと、義家が八幡太郎と称されたことなどが相俟って、源氏は八幡神を氏神とする一族になった。ということは八幡神は応神天皇と神功皇后を祭神としてきたのだから、この武神としての応神天皇の系譜も源氏にかかわることになったのだ。

石清水八幡宮

臣籍降下された「源氏」の氏神となったのが、八幡宮だった。

本書では天皇の系譜を「天皇家」とか「王家」と呼ぶのは正しくないという立場をとっている。著者は「王氏」と称するべきだと言う。王氏という呼称こそ、天皇一族から姓を賜り臣籍に下った皇親賜姓氏族の全体を呼ぶのにふさわしいという見方だ。

この見方からすると、源氏の者たちは王氏であって氏長者でもあるということになったわけである。まことに“てっぺんユニーク”な一族が緩やかなネットワークによってできあがったものだ。しかもこの源氏は最初は皇室や公家の中かから生まれていたのが、ついに武家の系譜に入りこむことになったわけである。源氏は「武家の棟梁」として征夷大将軍にまで昇りつめた源頼朝以降、ついに「将軍」という系譜にもつらなることになったのだ。

源氏がこれほどに公家・武家の両方に対する“てっぺんユニーク”な独特ネットワークの頂点に立つことなると、当然のことながら源氏の名をほしがる者も出てくる。

たとえば、南北朝期に霜月騒動で滅ぼされた安達泰盛の嫡男の宗景は「源氏になろうとした男」だったし、播磨の赤松氏は村上天皇の第七子御子具平親王の苗裔を名のって、みごとに村上源氏につらなった。赤松円心の大望が実ったのである。

そのほか各地に頼朝の落胤であることを標榜する者たちもあらわれた。宮本武蔵が源氏をほしがったという説もある。

なかで最も注目すべきはやはり、足利義満が明の建文帝から「日本国王」に封ぜられたことだろう。なぜなら義満以降、すべての足利将軍は「源氏長者」の地位にも就いたからだ。これを著者は、「征夷大将軍が源氏長者となることで日本国王たりえた」というふうに解釈もできると書いている。

というのも、足利義持の時代になると日本国王の称号が明から下されなくなるのだが、義持はそのかわりに「日本国源義持」と自称してみせたのである。源氏長者であることが日本国王の“代紋”になりえたのであったろう。

こうしたことを鋭敏に継承したのが家康に始まった徳川家であった。徳川は将軍家であること、源氏長者であること、実質上の日本国王であることを、なんと200年以上にわたって誇示しえたのである。

足利義満が明の建文帝から賜った国王印

王氏日本と源氏日本――。

まことに源氏という称号は不思議な力をもったものである。けれどもその「源さんたち」は明治とともに一般の社会的姓名になった。それとともに王氏も日本国王もしだいに空語になっていった。

今後、将来にわたる天皇制を真剣に考えようというのなら、おそらくは以上の「王氏」や「氏長者」の歴史も参照しなければならないはずである。また、桐壺帝の配慮にも、心を致した解釈をする必要がありそうだ。いつか『源氏物語』を千夜千冊するときに、そのことを持ち出そうと思う(1569夜)。それまで、今夜の議論のこと、忘れないでほしい。

『源氏物語絵巻』朝顔

光る君と紫の上が、雪遊びをする童女を眺める。

⊕源氏と日本国王⊕

∃ 著者:岡野友彦

∃ 装幀:中島英樹

∃ 発行者:野間佐和子

∃ 発行所:講談社

∃ 編集:岡本浩睦

∃ 印刷:大日本印刷

∃ 製本:大進堂

⊂ 2003年11月20日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ はしがき

∈ 歴代天皇・源氏系図

∈ 序章 源氏とは何か

∈ 第一章 源氏誕生

∈∈ 1――最初の源氏は誰か

∈∈ 2――源氏長者とは何か

∈∈ 3――源氏と王氏

∈ 第二章 武家源氏と公家源氏

∈∈ 1――武家源氏誕生秘話

∈∈ 2――公家源氏の「正統」

∈ 第三章 「源氏願望」の正体

∈∈ 1――源氏でなければ将軍になれない?

∈∈ 2――源氏になろうとした武将たち

∈ 第四章 征夷大将軍と源氏長者

∈∈ 1――征夷大将軍は日本国王たり得たのか

∈∈ 2――源氏の印章「宇宙」印

∈ 終章 王氏日本と源氏日本

∈ 源氏長者一覧

∈ あとがき

⊗ 著者略歴 ⊗

岡野友彦(おかの ともひこ)

1961年、神奈川県生まれ。国学院大学大学院文学研究科日本史学専攻博士課程単位取得。江戸東京博物館学芸員を経て、現在は皇学館大学文学部国史学科助教授。専門は日本中世史。